-

L’affiche ce fut pendant longtemps la première porte d’entrée vers le film. Les belles salles de cinéma où on passait des exclusivités, avaient non seulement un hall d’entrée impressionnant, souvent avec un bar, mais leurs façades étaient décorées d’affiches géantes qui surplombaient le potentiel spectateur et qui déjà, par ce moyen, lui promettait autre chose que son quotidien. Récemment la cinémathèque de Toulouse a rendu hommage à André Azaïs en montant une exposition de 184 des grands panneaux qu’il dessina – en un seul exemplaire – pour les salles de cinéma. Ces affiches peintes à la main sont de véritables œuvres d’art qui accompagnaient les lumières de la ville dans les grandes agglomérations. Que celles-ci aient disparu est non seulement le reflet d’un appauvrissement du cinéma d’aujourd’hui, mais également d’un accroissement de la tristesse des grands centres urbains. On peut même dire que c’est le signe d’un affaissement de la culture populaire. Ces affiches monumentales pouvaient faire jusqu’à 12 mètres sur trois. Loin d’intimider le spectateur, elle l’enveloppait de sa magie pour le conduire vers les paradis de l’image animée[1]. Jadis les Champs-Élysées étaient illuminés par les cinémas, aujourd’hui, dès la tombée de la nuit quand les commerces ferment, c’est terminé, c’est tout noir, tout éteint, une faune égarée et trouble a pris le relais des files de spectateurs qui attendaient de recevoir leur ticket d’entrée, tout en admirant les photos extraites du film et qui, le long de la queue alimentaient encore un peu plus l’attente. C’est une question de civilisation puisqu’en effet non seulement le cinéma est le reflet de la société, mais il est encore plus spécifiquement celui de l’expansion de la société capitaliste et marchande.

Une affiche d’André Azaïs qui devait faire plus de 10 mètres de long

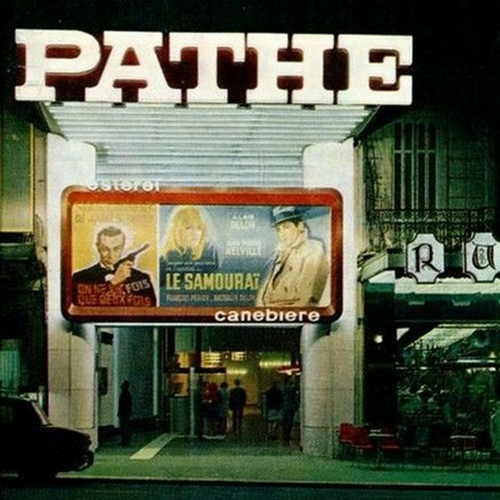

Ci-dessous, la sortie du Samouraï en 1967 sur La Canebière accompagnée d’une reprise d’un vieux James Bond dans la petite salle annexe du Pathé, un des cinémas les plus chics de Marseille en ce temps-là, avec Le Capitole, un peu plus haut, et Le Rex qui donnait à la fois sur la rue Saint-Ferréol et sur la rue de Rome. Ces cinémas étaient des salles avec un ou plusieurs balcons, et un de leurs arguments commerciaux, outre la qualité des films présentés, c’était de mettre en avant la qualité de la salle, la taille de son écran, le confort de ses fauteuils et le chic de son espace buvette qui les accompagnaient à l’entre-acte dans leur vaste espace des pas perdus où on pouvait aussi fumer une cigarette et déguster une bière ! À cette époque La Canebière c’était la grande allée du cinéma, des Réformés, jusqu’au Vieux Port et les affiches de cinéma étaient la rive de ce fleuve où on pouvait aborder. Il suffit de regarder aujourd’hui ce qu’est devenu cette belle avenue pour comprendre tout ce qu’on a perdu avec entre autres la disparition des cinémas, aujourd’hui repliés confidentiellement dans les quartiers plus huppés vers le Prado pour ceux qui ont fait des études, ou encore aux abords des monstrueuses zones commerciales comme Plan de Campagne ou encore La Valentine pour les jeunes mangeurs de pop-corn que leurs parents ont lâchement abandonnés le temps de faire leurs courses dans l’hypermarché.

Une des raisons à la disparition de ce genre d’art graphique tient au fait que les salles de cinéma ont rétréci avec l’avènement des multiplex. C’est la conséquence directe de la dévalorisation de la vision des films en salle, avec la surabondance de films passant à la télévision. Non seulement les salles sont devenues de plus en plus petites, les balcons ont disparu, mais il fallait faire plus de publicité pour plus de films et donc les façades devaient présenter plusieurs films sur un même espace, donc se contenter de plus en plus des affiches standard, d’un format 120x160 qui sont tirées à la chaîne, mais qui, outre leur laideur, ne se voient pas de loin. Alors que dans les années soixante on cherchait à agrandir la taille des écrans, dans les années quatre-vingts on s’est occupé de les réduire. Si le cinéma est devenu de moins en moins visible dans la rue, fermeture accélérée des cinémas, mais aussi diminution de la taille des affiches et des façades, il est devenu par contre omniprésent sous sa forme réduite à la télévision, et aujourd’hui certains prétendent même regarder des films sur un smartphone ! Cette surabondance de films diffusés plus ou moins bien oblige à une accélération de la leur rotation. Et on adapte la programmation d’une semaine sur l’autre en fonction des chiffres d’entrées. Si les chiffres sont bons on laisse le film dans la plus grande salle, s’ils sont mauvais, il dégringole vers la plus petite. Autant dire que les films dits d’art et d’essai ont presque toujours droit aus salles les plus étriquées.

Ces derniers temps au Variétés de Marseille

Cependant cette évolution consécutive au progrès technique et à la transformation du public de cinéma, n’est pas la seule cause de la médiocrité des affiches. Il y a la conception même de l’affiche qui est concernée aussi. Dans les années trente, en France, on aimait bien donner un tour moderne, un peu Art déco aux affiches. C’était une manière d’annoncer un film avec un style particulier et d’en prolonger la poésie. Abel Gance cinéaste moderniste était très attentif à ces affiches qui étaient déjà un commentaire sur les intentions du réalisateur. La stylisation de ses films était censée accompagner l’évolution de la peinture et donc travailler dans les abstractions, au-delà du naturalisme immédiat. Cette conception de l’affiche avertissait que le film serait d’un haut niveau intellectuel, de l’art, bien au-delà du simple divertissement. L’affiche n’a pas toujours été, comme aujourd’hui, un simple matériel promotionnel. En effet la télévision n’existant pas, les acteurs, les réalisateurs ne venaient pas, jusque dans notre salle à manger nous dire combien le film qu’ils avaient concocté était excellent et combien ils avaient pris de plaisir à le faire. L’affiche était ainsi le principal résumé des intentions du réalisateur, elles étaient reprises en noir et blanc dans les pages des quotidiens locaux qui détaillaient les programmes avec les horaires des séances. Venaient ensuite les magazines spécialisés, assez peu lus tout de même, et bien sûr les critiques des quotidiens. Parmi les revues spécialisées, en France, il y en avait de deux ordres. Par exemple Cinémonde et Ciné revue étaient des revues promotionnelles, mais dans lesquelles on pouvait trouver beaucoup d’informations tout de même. Cinémonde était la plus ancienne, créée en 1928, elle restera en service jusqu’en 1971. Elle recyclait beaucoup d’articles américains, ce qui permettait une publicité en aval pour le cinéma hollywoodien.

Dans la même catégorie, Ciné revue fut créée plus tard, en 1944 et en Belgique, mais elle avait un marché important en France. Elle reprit le modèle de Cinémonde, mettant l’accent plus sur les vedettes à la mode que sur les films eux-mêmes et sur leurs réalisateurs, bien qu’on puisse y lire aussi de temps à autre des interviews intéressantes des metteurs en scène. Mais le produit d’appel c’était l’acteur ou mieux encore l’actrice, si possible des actrices un peu sexy et décolletées, Brigitte Bardot faisait fréquemment la une. Ciné revue cependant pris bientôt le pas sur Cinémonde du point de vue du tirage. La raison en était assez simple, ils avaient élargi leur champ d’action, incluant de la musique de « jeunes » et surtout les programmes de la télévision. Ce qui n’empêcha pas eux aussi de voir ses tirages s’effondrer, victimes de la télévision ! Cette revue existe encore aujourd’hui, mais elle n’a que peu d’impact. Ces revues, faibles de contenu analytique, étaient l’équivalent de Première par exemple. Très illustrées, promotionnelles, elles vivaient aussi de la publicité. Dans les années cinquante elles atteignaient des gros tirages, 250 000 exemplaires pour Cinémonde[2]. Cette revue se piquait un peu de critique, elle affirma que le soi-disant rigoureux François Truffaut, avait bien rédigé des critiques de films pour elle ! Mais globalement Cinémonde et Ciné revue défendaient essentiellement un cinéma populaire, dit commercial. C’est vers la fin des années soixante qu’elles s’effaceront. Jusqu’à cette époque on les trouvait chez le médecin, le dentiste ou le coiffeur.

À côté de ces revues populaires, il y avait bien entendu des revues plus « intellectuelles ». Que ce soit Positif ou Les cahiers du cinéma, elles ne visaient pas un public populaire, mais un public plus porté sur l’idée que le cinéma pouvant être un art, et pas seulement un loisir, il fallait en défendre l’esthétique et donc l’auteur. Il y en avait pas mal, notamment Cinéma, la revue de la Fédération des Ciné-clubs, ou encore Jeune cinéma. Ces revues plutôt austères sont apparues avec la montée en puissance de la classe moyenne. Elles existent toujours, sauf pour la revue Cinéma qui a mis la clé sous la porte en 1999 quand les ciné-clubs ont disparu, mais sous une autre forme aujourd’hui, colonisées essentiellement par des critiques qui ont étudié le cinéma à l’université et qui ont adopté un jargon assez pénible à suivre. Leur public a toujours été assez confidentiel, même si Positif s’est voulu défendre un cinéma populaire. Elles sont tout autant promotionnelles que Cinémonde ou Ciné revue, mais elles travaillent sur des produits de niche et sont aussi les relais de la logique festivalière qui généralement brosse un portrait du cinéma marginal net subventionné. La disparition des revues s’est accélérée évidemment avec la numérisation de la presse et la disparition presque totale de ses points de distribution. Elles n'existent plus que de manière résiduelle et subventionnée, c’est la contrepartie du progrès technique.

La disparition des revues comme des affiches, mais aussi celle des critiques de films dans les pages culturelles des quotidiens a restreint le champ d’action du cinéma. Contrairement à ce qu’on a cru initialement, ni la télévision, ni le numérique – DVD puis Blu ray – n’ont compensé cette perte de visibilité de l’art cinématographique dans le monde moderne. De même les tournées promotionnelles des acteurs et des réalisateurs n’ont pas enrayé cette dévalorisation du cinéma comme fait de société. Cet effacement progressif du cinéma, loisir qui avait été le grand diffuseur du progrès et des joies de la vie urbaine, s’est accompagné d’une grande misère esthétique des affiches qui contribuent à la banalisation des films, même quand ils engrangent des records de billetteries. Les blockbusters américains qu’ils soient diffusés en salles ou sur Netflix ne laissent plus beaucoup de traces dans les mémoires. Les films n’ont plus qu’une gloire éphémère, même lorsqu’ils sont célébrés et primés dans des festivals jadis prestigieux.

Une affiche c’est une image, et des lettres. Le graphisme et son originalité plus ou moins grande porte sur ses deux termes. Les deux s’accompagnent. Si l’image indique une direction artistique, les mots formés par des lettres hiérarchisent les priorités. Le titre est le plus voyant, situé en haut, en bas ou au milieu c’est ce qui doit ressortir en premier. Ensuite viennent les membres de l’équipe. Si c’est un film qui se veut artistique, ce sera le metteur en scène qui sera mis en avant. On va voir un film de Charles Chaplin, d’Abel Gance ou de Marcel L’herbier. Si au contraire le film n’a pas de prétention intellectuelle, l’affiche pariera d’abord sur le nom des acteurs, on suppose qu’on va voir un film de Jean Gabin, de Gary Cooper, ou d’Alain Delon. Cet affichage suppose que le spectateur potentiel possède en amont une mémoire du cinéma et qu’en voyant ces noms, du réalisateur ou des acteurs principaux, il sait plus ou vers quoi il se dirige. L’image va donner une indication sur le genre de film qui sera proposé. Cette image sera plus ou moins trompeuse en fonction des attentes qu’elle suggère. Faisant partie en quelque sorte du mobilier urbain, elle est faite pour attirer le chaland. Elle est donc déjà une ouverture des portes du rêve.

Si les affiches ont perdu aujourd’hui de leur caractère artistique, elles ont marqué les périodes de développement du cinéma. Elles ont d’abord joué sur l’idée de modernité. Le cinéma c’est moderne, mais comme les films étaient muets et en noir et blanc, cette prétention esthétique devait s’accompagner d’un jeu sur les couleurs et sur le dessin de l’affiche qui évoluera en fonction aussi des avancées de la peinture. Par exemple les affiches des films d’Abel Gance, très soignées, sont parfois inspirées de formes démarquées du cubisme, tirant vers une stylisation décalée par rapport au contenu du film, mais aussi décalé en regard au réalisme que le cinéma prétend atteindre. Ces formes nouvelles consolident l’idée que le cinéma est bien un art nouveau, et que dans ces images animées, il y a bien autre chose qu’une réalité nue, mise à plat objectivement. Les couleurs sont tranchées et tranchantes, elles attirent le spectateur potentiel, lui promettant un monde inédit qu’il ne soupçonne pas. L’avant-gardisme au cinéma ne durera pas très longtemps il se ghettoïsera rapidement après la Seconde Guerre mondiale, parfois soutenu par les ciné-clubs, mais sans l’apparat publicitaire qui va avec le cinéma populaire.

Le socialisme à la manière soviétique prétendra être une forme nouvelle de civilisation. S’il est conçu comme un dépassement du capitalisme, il doit produire un art nouveau différent d’un cinéma qui ne serait que divertissemeent. Et de fait les premières années de la révolution bolchévique seront un bouillonnement de nouvelles formes dans la plupart des arts, la peinture, le roman, la poésie. Le cinéma sera l’art privilégié de la révolution bolchévique. « Vous devez toujours garder présent à l'esprit que de tous les arts, c'est le cinéma qui est pour nous le plus important » dira Lénine en février 1922 à Anatoli Lounatcharski. Le cinéma est l’art populaire par excellence. Il doit être éducatif, distrayant pourquoi pas. Mais il doit aussi se démarquer des formes du cinéma occidental sur le plan formel. On sait l’apport du cinéma soviétique de Sergueï Eisenstein, Vsevolod Poudovkine et Alexandre Dovjenko, mais aussi les recherches encore plus formelles de Dziga Vertov, L’homme à la caméra, La symphonie du Donbass, en témoigne. Navigant entre éducation du peuple et avant-garde esthétique le cinéma soviétique inspirera tout naturellement les affiches de films. Une des plus célèbres est celle de Potemkine d’Eisenstein, avec à la fois des formes géométriques qui donnent de la force au message, et en même temps un niveau élevé d’abstraction.

Le socialisme à la manière soviétique prétendra être une forme nouvelle de civilisation. S’il est conçu comme un dépassement du capitalisme, il doit produire un art nouveau différent d’un cinéma qui ne serait que divertissemeent. Et de fait les premières années de la révolution bolchévique seront un bouillonnement de nouvelles formes dans la plupart des arts, la peinture, le roman, la poésie. Le cinéma sera l’art privilégié de la révolution bolchévique. « Vous devez toujours garder présent à l'esprit que de tous les arts, c'est le cinéma qui est pour nous le plus important » dira Lénine en février 1922 à Anatoli Lounatcharski. Le cinéma est l’art populaire par excellence. Il doit être éducatif, distrayant pourquoi pas. Mais il doit aussi se démarquer des formes du cinéma occidental sur le plan formel. On sait l’apport du cinéma soviétique de Sergueï Eisenstein, Vsevolod Poudovkine et Alexandre Dovjenko, mais aussi les recherches encore plus formelles de Dziga Vertov, L’homme à la caméra, La symphonie du Donbass, en témoigne. Navigant entre éducation du peuple et avant-garde esthétique le cinéma soviétique inspirera tout naturellement les affiches de films. Une des plus célèbres est celle de Potemkine d’Eisenstein, avec à la fois des formes géométriques qui donnent de la force au message, et en même temps un niveau élevé d’abstraction.

Regardons les deux affiches ci-dessus. La première date de 1927, et qui fait la promotion d'un film russe Le village du péché d'Olga Preobrajenskaïa. Une femme réalisatrice et actrice donc. Mais au-delà du film l'affiche est extraordinaire. La seconde affiche est celle de Cœur de pierre, d’Alexandre Ptoucho et date de 1946. Dans les deux cas il s’agit de films plutôt réalistes, naturalistes même. Cependant les affiches sont complètement en dehors de ce style. On voit l’importance des couleurs primaires dans les deux cas. Elles frappent l’imagination et intrigue le spectateur qui au fond veut savoir ce qui se cache derrière cette amorce. Elles atteignent une simplicité esthétisante qui est révolutionnaire quelque part. Rapidement ces formes nouvelles vont faire le tour du monde, ce sera très sensible en France où les films soviétiques sont très suivis dans les années trente. Ce qui d’ailleurs explique au moins pour partie pourquoi au moment du plan Marshall, les Américains imposeront en 1946 des quotas de films hollywoodiens, c’est ce qu’on a appelé les accords Leon Blum-James Byrnes qui entraineront d’ailleurs des manifestations importantes de la part des professionnels de ce secteur[3]. En tous les cas du point de vue de l’esthétique des affiches, dans l’entre-deux-guerres, ce sont bien les affiches soviétiques qui donnent le ton, jusqu’à Hollywood d’ailleurs !

L’enfance, En gagnant mon pain et Mes universités, de Marc Donskoï d’après Gorki

Mais les audaces stylistiques de la révolution socialiste vont rapidement passer dans l’URSS. Staline affirme son pouvoir, et contrairement à Lénine il aimait bien Gorki, représentant éminent de la littérature prolétarienne russe, c’était son côté populaire. On va revenir à un réalisme plus affirmé. Et ce qui est visible dans le style cinématographique l’est aussi dans le dessin des affiches. Dans la trilogie que Marc Donskoï réalise à partir de l’œuvre de Gorki entre 1938 et 1940, la fantaisie est beaucoup moins grande. C’est plus académique si on veut, toujours bien léché, mais moins surprenant. Il est vrai que dans le monde entier le cinéma se veut de plus en plus réaliste et de moins en moins un exercice de style. Cette évolution sera théorisée par la suite par Andreï Jdanov sous le vocable de réalisme socialiste. Le message doit être clair, on s’adresse au peuple dans un langage simple et accessible, non seulement en lui donnant la parole, mais aussi en le mettant au centre de la vie sociale et collective. C’est le prolétaire le héros, celui qui indique la direction l’histoire.

Incontestablement c’est entre les deux guerres que les affiches de cinéma connurent en France leur plus haute période de créativité. Le cinéma était devenu un loisir très populaire, et les films qu’on produisait accompagnait une mutation socio-politique qui allait mener au Front Populaire et à la célébration des loisirs. C’était d’ailleurs plus Julien Duvivier et La belle équipe que Jean Renoir et La vie est à nous, commande militante pour le parti communiste. On y trouvera donc à la fois ces effets de stylisation qui jouaient sur les couleurs primaires, et une représentation plus ou moins décalée de la vie sociale du peuple et de ses problèmes. Comme dans le même temps il y avait toujours des films qui mettaient en scène des gens riches, de la bourgeoisie, le cinéma dans son ensemble ressemblait à un curieux brassage des classes sociales. Le cinéma français trouva ainsi son auteur de prédilection avec Georges Simenon qui avait cette capacité de mettre en scène des personnages à l’apparence ordinaire, mais qui couvaient des drames recuits.

Ces affiches étaient donc dessinées, l’usage des photos ne servant plus ou moins que de modèle pour l’artiste. C’était au fond une manière d’indiquer plus l’esprit du film, son inconscient, que sa vérité photographique trop évidente. Dans le film d’Henri Decoin, un réalisateur à la très longue carrière, Battling-Geo c’est le portrait stylisé de Georges Carpentier qui apparait au-dessus d’un ring de boxe. Boxeur, devenu vedette de cinéma, il était un personnage populaire, d’extraction modeste il représentait la réussite à la force de ses poings, la boxe étant à cette époque un sport très populaire, ancré dans l’imaginaire des prolétaires comme le symbole d’une virilité retrouvée au-delà des contingences matérielles. Si on utilisait le dessin et la peinture, ce n’est pas parce qu’on ne savait pas intégrer la photo à l’affiche, mais essentiellement parce que la photo était trop proche du film et moins parlante que l’image dessinée. Ces dessins utilisaient beaucoup, en sus de la couleur rouge qui parlait du sang et de la mort, la couleur jaune pour signifier cette mise en lumière d’un drame ou d’une comédie, les sortant ainsi de l’ordinaire de la vie quotidienne. Cela donnait des contrastes intéressants entre la lumière et les ombres qu’elle suggérait.

Après la Second Guerre mondiale, le cinéma le plus créatif et le cinéma populaire par excellence c’est le cinéma italien. Il bat tous les records de billetterie par tête d’habitant, sans pourtant faire usage de budgets démesurés à la sauce hollywoodienne. En ce sens qu’il renouvelle les formes du naturalisme avec ce qu’on a appelé le néoréalisme. Ce cinéma est pour partie l’héritier du cinéma soviétique qui tente d’imposer une réalité brute où la force des images est primordiale par rapport au texte et au scénario. Si on considère Luchino Visconti comme le premier réalisateur néoréaliste avec Ossessione, une adaptation du roman noir, The Postman Always Rings Twice qui date de 1943, il faut se souvenir qu’il avait travaillé avec Jean Renoir et avait été impressionné par le travail du réalisateur sur la forme. Cependant le style néoréaliste italien qui va avoir un grand succès de partout dans le monde, repose sur une célébration du peuple et de sa volonté de s’émanciper des lourdeurs de la vie quotidienne, de la misère, et de la nécessité de reconstruire le pays sur des bases neuves. Les tendances socialistes sont très fortes, et une grande majorité des réalisateurs italiens sera peu ou prou dans la roue du parti communiste. Cela va se retrouver dans les affiches.

Les italiens vont développer des formes nouvelles, moins stylisées, plus léchés sur le plan des formes et des couleurs, recréant un univers populaire habituel auquel les Italiens, puis les populations de l’Occident puissent se référer sans complexe. L’esthétique du réalisme socialiste a gagné du terrain en Italie. Le giallo et le poliziottesco vont rivaliser dans ce domaine, conserver une forme de réalisme tout en mêlant en arrière-plan des bribes de scènes donnant une idée plus ou moins sanglante d’un crime par exemple. Cela va durer jusqu’aux années quatre-vingts qui verront l’effondrement du cinéma italien comme loisir populaire. Les affiches italiennes utilisaient souvent des formats étirés verticalement, très spécifique. Et les affiches de la Titanus, très travaillées, étaient immédiatement reconnaissables. Ces formes inventées pour le cinéma populaire essaimeront vers le cinéma d’auteur.

Avec la modification des façades de cinéma, mais aussi parce que la promotion des films passera de plus en plus par la télévision – ennemi juré pourtant du cinéma – les affiches vont être de moins en moins travaillées sur le plan esthétique. C’est la consécration du cinéma américain comme référence mondiale et la mort des cinématographies nationales annoncée. Globalement on va se servir de photos, plus ou moins retouchées, pour illustrer l’annonce d’un film, en donner le genre, les principaux acteurs et le style. Ça commence dans les années soixante et ça ne s’arrêtera plus. Regardez les deux affiches ci-dessous, celle de gauche est l’affiche américaine, il s’agit d’un film d’Alfred Hithcock qui à ce moment-là est entré dans le déclin. L’affiche utilise l’image des deux acteurs principaux – deux grosses vedettes à cette époque – mais le principal se trouve dans le graphisme du nom des acteurs et du titre. On sait que c’est un film policier à cause du couteau qui sépare les deux protagonistes et aussi de la photo d’Hitchcock qui surplombe l’ensemble, le nom du réalisateur arrive en troisième position sur l’affiche. L’affiche de droite est l’affiche italienne, elle est évidemment beaucoup plus travaillée, c’est une œuvre d’art. elle est bien sûr inspiré des photos du film, mais le traitement des couleurs, du visage des acteurs, des reflets et des ombres donne une atmosphère prenante qui n’existe pas dans l’affiche américaine. Si cette dernière pourrait s’adapter aussi bien à une comédie qu’à un film noir, l’affiche italienne annonce clairement un drame ou un film noir. On comprend ainsi, à travers cette comparaison, que l’esthétique des affiches de cinéma participe de la magie de celui-ci, et que d’utiliser des formes simplifier de promotion par cette voie est une faute. Mais évidemment cette évidente « faute » de goût participe aussi d’une rationalisation des coûts.

Bien entendu ultérieurement on trouvera encore de très belles affiches, mais d’une manière beaucoup plus épisodique. Si je regarde les deux films primés à Cannes en 2023, Anatomie d’une chute, et aux Oscars en 2024, Oppenheimer, je me rends compte à quel point ces affiches sont hideuses. A qui sont-elles destinées ? Doivent-elles être regardées sur des Iphones ? En tous les cas dans les rues elles n’éclaireraient rien du tout. Est-ce que cette laideur est la conséquence de la médiocrité de ces films ? Je n’ai pas de réponse précise à cela. Mais en tous les cas, il est clair que sur le plan esthétique ces affiches ne représentent rien, même pas les films dont elles sont censées parler. Cultiver ainsi la laideur, est-ce une manière de parler des malheurs de notre temps, est-ce une autre façon de dire que toute espérance s’est enfuie ? Annie Le Brun a donné une explication plus historiciste à cette mise en scène de la laideur, elle cible essentiellement les arts plastiques, mais on peut faire le parallèle avec ce qu’on perçoit des dérives du cinéma[4].

Ci-dessous j’ai recopié deux affiches du film muet d’Henri Fescourt, Les misérables, sorti en 1925, il a bénéficié de plusieurs affiches, toutes sont très travaillées, et en les regardant nous mesurons tout ce que nous avons perdu avec le cinéma d’aujourd’hui. La première, celle de gauche, est vraiment magnifique, mais je ne sais pas qui l’a dessinée. Elle recèle une poésie qui dépasse de très loin le film qui est pourtant excellent aussi.

[1] Laurent Natacha, Du Cinéma Plein Les Yeux - Affiches De Façade Peintes Par André Azaïs, Editions Loubatières, 2014.

[2] Chedaleux Delphine, « Cinémonde : un magazine cinéphile dans la France d’après‐guerre (1946‐1958) », Le Gras Gwénaëlle et Sellier Geneviève, Cinémas et cinéphilies populaires dans la France d’après‐guerre 1945‐1958, Paris, Nouveau monde, 2015, p. 37‐51.

[3] Geneviève Sellier, Des quotas de films américains, Le monde diplomatique, novembre 1993

[4] Annie Le Brun, Ce qui n’a pas de prix. Beauté, laideur et politique, Stock, 2018

votre commentaire

votre commentaire

-

Dans les années soixante-dix, les cinéastes américains avaient de l’audace. Mais rapidement ils la perdirent, même si ici ou là on en trouvait encore des traces. La carrière de John G. Avildsen est emblématique en ce sens. En 1970 le jeune cinéaste tenta ce film noir au vitriol, un film violent et sarcastique qui, comme son titre l’indique, remettait en cause les codes moraux et politiques de des Etats-Unis. Puis chemin faisant, Avildsen rentra ensuite dans le rang, fit beaucoup de Rocky et des Karate Kid, de sombres niaiseries pour mangeurs de pop-corn, pas tout à fait finis, donc beaucoup d’argent. On le récompensa d’ailleurs en 1977 d’un Oscar du meilleur réalisateur pour le premier Rocky. Si Joe n’a pas été un triomphe, il rapportera tout de même de l’argent, comparativement aux fonds investis. La critique sera bonne et marquera les esprits, il y aura d’ailleurs des retombées même sur Taxi Driver de Martin Scorsese en 1976, et bien entendu dans les films de Paul Schrader, Blue Collar et Hardcore. Peut-être même ce film a-t-il influencé aussi les frères Coen avec The Big Lebowski, à cause de la séance du bowling. C’est aussi un des rares premiers rôles de l’excellent Peter Boyle qu’on retrouvera d’ailleurs aussi bien dans Taxi Driver que dans Hardcore, dessinant avec Crazy Joe un personnage assez marginal, étrange, un peu lunaire, mais marquant. C’est également le premier film de Susan Sarandon. Il s’inscrit donc clairement dans une volonté de renouveler Hollywood aussi bien en s’éloignant des formes héroïques et positives de la représentation de l’Amérique, que dans la manière de filmer cette aventure.

Melissa complètement shootée s’effondre dans un drugstore

Melissa Compton est la fille d’un cadre de la publicité, plutôt riche qui voit d’un mauvais œil le fait qu’elle traîne avec un petit dealer, Frank, un drogué. Ce même Frank a des rêves de grandeur, mais il se pique à l’héroïne. Pour se débarrasser momentanément de Mélissa, il lui donne un cachet d’amphétamine qui amène celle-ci à faire un scandale dans un drugstore. Mais elle s’effondre et va être conduite à l’hôpital. Ses parents sont très embarrassés, se demanda nt quelle faute ils ont bien pu commettre. Ils vont l’envoyer dans une clinique pour se faire désintoxiquer, et le père va chercher à rencontrer Frank. Il s’introduit chez lui pendant qu’il vend ses amphets dans la rue, mais Frank revient assez vite, après une discussion bien âpre, une bataille s’engage entre les deux hommes et Compton tue Frank à coups de poings, sans vraiment le vouloir. Avant de quitter les lieux Compton ramasse la drogue qui traîne pour faire croire que Frank est mort à cause de drogués qui cherchaient de la dope. Avec cette épreuve Compton a besoin de boire un coup il rentre dans un petit bar miteux, où Joe Curran déverse sa bile sur les dérives de l’Amérique et les malheurs des temps. Il a en après les drogués, les hippies, les nègres, les filles qui se donnent au premier venu. Lui simple ouvrier d’une fonderie, essaie de mener une vie honnête et droite, avec des gosses qui lui tiennent tout de même la dragée haute. Il va se lier avec Compton qui raconte qu’il a tué quelqu’un sur le mode de la plaisanterie. Puis ils se séparent. Cependant en regardant le journal télévisé, Curran comprend que Compton a bel et bien tué Frank. Il recherche son numéro, l’appelle et lui propose de le voir. Compton va accepter d’aller boire un verre avec lui. Ils commencent tous les deux à se raconter, et Compton ne nie pas d’avoir tué Frank. Mais il ne dit pas pourquoi il l’a fait. Joe fait un rapprochement avec la guerre que tous les deux ont faite.

Frank deale des amphétamines à des jeunes filles

De fil en aiguille, ils se font des confidences, et ils conviennent de se revoir. Joe invite Compton et sa femme chez lui. Ces derniers vont s’y rendre dans une ambiance un peu tendue, la femme de Compton ne comprenant pas vraiment ces gens-là. Elle fait cependant la bonne figure, passant outre les vitupérations de Joe sur la décomposition de l’Amérique. Le dîner est la confrontation entre deux classes sociales. Joe est très fier de montrer sa collection d’armes à Compton. Pendant ce temps Melissa s’évade de l’hôpital. La femme de Joe aimerait bien que les Compton les invitent dans leur bel appartement qui donne sur Central Parc. Les parents de Melissa rentrent enfin chez eux et discutent de ce repas, Compton dit à sa femme qu’ils ne risquent rien de Joe qui en quelque sorte est complice du meurtre puisqu’il ne l’a pas dénoncé. Mais Melissa qui est entrée a entendu les aveux de son père. Elle s’enfuie à nouveau tandis que Compton la poursuit pour tenter de lui expliquer qu’il s’agit en fait d’un accident. Il n’arrive pas la rattraper. Plus tard Joe l’appelle pour qu’ils se voient, pouir boire un verre, mais Compton est déprimé, à cause de la disparition de sa fille. Joe lui dit alors qu’ils doivent la retrouver. Pour cela ils s’en vont traîner tous les deux à Greenwich Village où ils font la tournée des bars et des restaurants. Mais ils vont rencontrer finalement des jeunes échevelés qui les entraînent dans une fête, Compton se servant des produits qu’il a ramassé chez Frank. Ils vont boire, fumer, se défoncer, baiser. Alors qu’épuisés ils se sont endormis, les jeunes les dévalisent et s’en vont. Pour les retrouver Joe utilise la manière forte en menaçant une fille avec qui il a couché, et il part avec Compton pour tenter de récupérer leur argent et leurs portefeuilles. Ils arrivent dans une sorte de ferme sous la neige, squatté par des hippies. Mais les choses se passent mal et Joe tuent plusieurs jeunes qui tentaient de s’enfuir. C’est un carnage, et dans le tas, Compton va tuer sa propre fille d’une décharge de fusil dans le dos.

Compton a tué Frank

C’était le premier scénario de Norman Wexler, il n’écrira pas beaucoup, il est crédité de sept scénarios seulement, parmi eux il y a le très bon Serpico de Sidney Lumet, d’après une histoire vraie, et les deux fantaisies sautillantes Saturday Night Fever et Staying Alive. Ces deux derniers films sont très mauvais et très niais, mais ils furent de très gros succès commerciaux consécutivement au changement de la qualité du public qui dans le monde entier allait être de plus en plus jeune, les plus vieux s’éloignant peu à peu des salles de cinéma. Joe est un film très dense et qui ne peut pas se résumer comme certains l’ont fait malheureusement à une simple opposition entre les vieux, représentés par Compton et Joe te les jeunes représentés par les hippies qui vont imposer une culture nouvelle. Cette réduction est erronée parce que ce qu’on a appelé la contre-culture n’a pas duré bien longtemps. La société a vite repris ses droits et les éléments de culture générés par les communautés hippies ont été rapidement récupérés en tant que marchandise. Du reste si ce film ne traitait que des oppositions de générations – ceux qui ont fait les guerres, Corée et Vietnam et ceux qui affichent un pacifisme débridé – ce ne serait pas beaucoup intéressant. Ce que décrit ce film c’est une Amérique en train de sombrer, une Amérique sans projet et qui doute. L’histoire se passe à New York et à cette époque New York était une ville en pleine décomposition, la criminalité était élevée, l’architecture délabrée. Mais vers cette époque on se posait d’autres questions, notamment celle des rapports entre les classes sociales. Compton et Joe représentent deux classes sociales qui s’ignorent et qui sont très étonnées de se rencontrer. A mon avis c’est cette rencontre, initiée par un meurtre qui est le cœur du film. Joe et Compton ne sont pas heureux dans leur vie. Tandis que Joe éructe son mal être, Compton découvre le sien, et ça lui fait du bien de le verbaliser.

Compton rencontre Joe Curran dans un bar

Après avoir tué Frank, Compton se rend compte que sa vie est morose et vide, malgré son argent, malgré son bel appartement sur Central Park. Et au fond il découvre en Joe ce qui lui manque pour exister, une certaine aisance. Curieusement il admire Joe, il accepte même de se laisser guider par lui. Au fond Joe représente la force virile qu’il n’a pas. Il n’a plus de réaction, sa vie est un échec. Sa femme, sa fille, il est loin de tout ça. Évidemment s’il réagit aussi mal aux frasques de sa fille, c’est parce que lui ne possède pas de marge de liberté. Il est exclu de ses propres désirs. Joe et lui d’ailleurs se livreront à ce qu’ils appellent une orgie – officiellement tout ce qu’ils disent détesté, la drogue, les partouzes, le laisser aller. Autrement dit en acceptant les codes de l’American way of life, ils vivent dans le mensonge. Cependant, si Compton et Joe sont manifestement mal dans leur peau, les jeunes que côtoie Melissa ne sont guère mieux. Ils sont tous plus antipathiques les uns que les autres. À commencer par Frank qui en réalité n’est qu’une petite crapule sans envergure, sans projet. Il passe son temps à arnaquer ses clients. Melissa semble lui être attachée, mais lui la tient éloignée, on soupçonne même qu’il l’exploite. Ce n’est pas dit, mais comme elle a de l’argent à cause de la position de son père, elle doit aussi lui en donner. Peut-être même fait elle des passes pour Frank ? C’est ce qu’il laisse entendre à son père quand ils se retrouvent dans son appartement et qu’il lui raconte qu’elle se fait monter par n’importe qui et même des vieux ! Schrader reprendra cette thématique aussi bien dans Taxi Driver que dans Hard Core.

Joe est un ouvrier d’usine

Vers le milieu du film il y a cette scène du dîner, où les Compton font des sourires qui ressemblent à des grimaces aux Curran qui se sont mis en quatre pour les recevoir et qui essaient de bien faire. Ici ce sont les codes de la classe supérieures qui sont singés par cette famille d’ouvriers sans prétention. Mais ce qu’on voit c’est que les prolétaires ne sont pas dissimulateurs et hypocrites, ils sont francs et ouverts, au point même de croire ce que les bourgeois leur racontent. Mais ce n’est pas une comédie, car par-delà le ton sarcastique du film, il y a un drame qui tourne à l’hécatombe. Il y a donc une mécanique de la violence qui se met en place malgré les deux hommes. Curran le résumera en disant l’ambiguïté qu’il y a à tuer un homme, comme à la guerre, un peu de honte et une certaine jouissance tout de même, voire une fierté d’avoir osé. Cette montée de la violence, typiquement américaine à cette époque, mais qui depuis a essaimé dans le monde entier, est le résultat d’une société guidée par la volonté de consommer et d’accumuler. Si Compton consomme des biens de luxe dans une société où tout est factice – il fera faire le tour des troquets où on rencontrera des homosexuels faussement affranchis – Frank et ses semblables consomment de la même manière de la drogue et s’arnaquent entre eux. Joe n’en revient pas de savoir ce que gagne Compton, lui qui est payé seulement 4 dollars de l’heure. Mais Compton sera lui aussi étonné de voir ce que Frank a pu stocker comme drogue dans son appartement sordide. En embarquant ses produits, Compton au fond se rapproche de lui. c’est une manière d’essayer de le comprendre.

Joe va présenter Compton à ses amis du bowling

Comme on le comprend, ce sont des hommes et des femmes qui s’ignorent les uns les autres, et c’est ce qui les entrainent dans une spirale de la violence comme une solution simple à un problème compliqué. Ces années soixante-dix affichèrent l’émancipation de la femme comme objectif politique et social prioritaire – on ne peut pas dire que de ce point de vue on ait beaucoup avancé sur le plan de l’idéologie. Cependant, nous voyons que la femme reste complètement en retrait. Il y a trois couples plus ou moins traditionnels. D’abord les Compton, l’homme gagne très bien sa vie, la femme reste à la maison, on comprend qu’elle a élevé les enfants et que ceux-ci sont maintenant partis. Elle affiche une distance assez grande face au comportement de son mari, mais elle ne le contrarie pas et apparait aussi comme sa confidente. Ensuite les Curran, c’est le même modèle, tandis que Joe gagne l’argent du ménage, elle mitonne des petits plats assez rustiques à son mari, les enfants sont en train de partir et de s’émanciper de la tutelle paternelle ce qui fait enrager Joe. C’est l’échec du modèle familial qui au fond réunit les deux couples et les rapproche. Melissa qui croit s’être émancipée de la forme familiale de ses parents, en vérité tente de la reproduire en recherchant chez Frank une forme de tutelle bienveillante. Elle aussi est habitée par une sorte de révolte contre elle-même, c’est une descente d’acide qui va la mener à faire un scandale dans un drugstore, s’en prenant précisément au symbole frelaté des cosmétiques comme marchandises. Les autres filles qui se donnent sexuellement sans compter ne paraissent guère motivées par autre chose que de rester dans le coup.

La femme de Joe est très inquiète de la venue des Compton

Cette forme de rapports sociaux qui se décomposent devant nous, et dont la décomposition semble en voie d’achèvement aujourd’hui, est clairement le vecteur de la violence, comme si plus rien, ni le travail, ni l’argent, ni même la religion n’arrive à mettre un frein à une exaspération croissante. Cette exaspération c’est Joe qui l’exprime le mieux. Il imagine une Amérique idéale qui probablement n’a jamais existé, qui est en train de se défaire sous ses yeux, balayant tout ce à quoi il avait cru jusqu’alors, un ordre hiérarchique bien rangé procédant du mérite autour de la construction d’une famille unie et heureuse. Compton lui sait très bien qu’il ne mérite pas ses 60 000 dollars annuels. Il les gagne parce qu’il a fait des études, mais il doute de la nécessité de son emploi qui n’en fait qu’un bureaucrate ordinaire, il le dira d’ailleurs. Le prétexte de la révolte sera la disparition de Melissa. Les deux hommes qui partent à sa recherche, en fait sont en croisade contre un ordre qu’ils récusent. Mais leur réponse individuelle n’est pas politique, elle est individuelle et violente. Le massacre final c’est bien le miroir de ce qui se passe au Vietnam à la même époque.

Melissa a entendu son père avouer le meurtre de Frank

Sur le plan de la mise en scène c’est filmé comme on le faisait alors d’une manière presque documentaire, à même la rue, en décors naturels et on reconnaîtra ce New York particulièrement effondré qui sombrait au début des années soixante-dix. Presque caméra à l’épaule, suivant le mouvement des protagonistes, la photo est assumée par Avildsen lui-même, ce qui est assez rare dans le métier, mais qui a le mérite de coller parfaitement avec le naturalisme voulu par le réalisateur. Il y a donc un grain et des couleurs particulières qu’on retrouvera d’une autre manière chez Scorsese et Schrader ou encore chez John Flynn. Les cadres sont très resserrés, le montage nerveux et les gros plans sont aussi très nombreux, donnant ainsi une forme de subjectivité dans le récit. Ça reste cependant un film à petit budget, on évitera les mouvements compliqués de la caméra et le plus souvent aussi les vues d’ensemble et les plans larges. C’était le style nouveau du Nouvel Hollywood qu’on trouvait alors dans certains films aussi de Coppola comme par exemple The Rain People ou The Conversation. Cela rafraichissait en quelque sorte le vieux thème de la mégalopole comme un piège pour l’homme. La manière dont sont filmées les couleurs de la nuit renforce cette hostilité de la grande ville. Une partie du film sera tourné dans l’usine du père du réalisateur. Car John G. Avildsen venait d’une famille très aisée et son père devait plus ou moins ressembler à Compton dans son comportement au moins.

Joe et Compton sont entraînés dans une fête où on baise et où on se shoote

Le film doit beaucoup à l’interprétation. D’abord il y a l’excellent et imprévisible Peter Boyle dans le rôle de Joe Curran. Il ouvre clairement la voie à Robert De Niro dans Taxi Driver, film dans lequel il jouera un rôle secondaire de chauffeur de taxi qui va expliquer à Bickle comment se procurer des armes. A cette époque il est encore très peu connu. Il sait parfaitement bien jouer de son physique assez ingrat, plutôt inquiétant. Il est un mélange de malice et de naïveté, ce qui l’amène à exposer ses frustrations et donc à réagir avec violence. Plus tard on le retrouvera dans Crazy Joe, de Carlo Lizzani[1], incarnant un mafieux un peu toqué, proche dans ses réactions violentes de Joe Curran – rôle pour lequel Robert De Niro avait été envisagé ! Mais Avildsen tenait à Peter Boyle. Il y a aussi Dennis Patrick, son alter ego, dans le rôle de Compton. C’est un acteur assez peu connu, qui a surtout travaillé pour la télévision. Il est très bon lui aussi dans le rôle de ce haut cadre bien rangé, pris d’un accès de rage, puis de mélancolie sur ce qu’il est. On trouvera aussi Susan Sarandon dans le rôle de Melissa, elle n’a rien de vraiment remarquable, si ce n’est qu’il s’agissait là de sa première apparition à l’écran. On retrouve ensuite Patrick McDermott dans le rôle de Frank le dealer. Il est excellent lui aussi, bien qu’il ne soit présent que quelques minutes à l’écran. Curieusement il tournera trois films au début des années soixante-dix, puis disparaitra. Audrey Caire incarne Joan Compton avec beaucoup de classe et de subtilité. Elle a fait une très courte carrière, principalement à la télévision

Sur les indications d’une fille Compton et Joe retrouve la piste de leurs voleurs

Le film est très bon, la critique le remarquera et le public suivra suffisamment pour rapporter quelque argent. Il y a cependant quelques insuffisances, par exemple la description de la faune de Greenwich Village au début des années soixante-dix est un peu caricaturale tout de même et on sent Avildsen bien moins à l’aise dans cet exercice. C’est un film qu’on redécouvre périodiquement et qui au fil des années prend de plus en plus d’importance. ESC prévoit d’en sortir une nouvelle édition en Blu ray pour le mois de juillet de cette année, avec une présentation de l’excellent Jean-Baptiste Thoret.

Ce sera un véritable carnage

Compton a tué sa propre fille !

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/joe-le-fou-crazy-joe-carlo-lizzani-1974-a197067490

votre commentaire

votre commentaire

-

Paul Newman a été incontestablement la grande star des années soixante et soixante-dix. Sa carrière a été assez maitrisée, ambitieuse, mêlant blockbusters et films plus difficiles. Tout cela avec son lot d’échecs bien entendu. En France il est curieusement un peu oublié. Mais aux Etats-Unis, on ne compte plus les ouvrages qui ont été écrits sur lui et sur sa carrière. Cet ouvrage qui vient d’être traduit et publié aux éditions de La Table Ronde, parle assez peu de son activité artistique. Ce sont les mémoires que lui-même a dictées et qu’on a mis en forme d’un point de vue plus ou moins chronologique. On sait qu’il avait voulu brûler ces enregistrements, mais sa famille a finalement décidé de les publier. Paul Newman parle de lui, de ce qui l’a motivé dans la vie, avec des incursions dans ce qu’il avait sans doute de plus intime. L’intérêt de cette introspection n’est pas dans ce qu’il a pu dévoiler de son intimité, mais plutôt dans les rapports que cette intimité a entretenu avec le choix de ses meilleurs rôles. C’est ce qui m’a le plus frappé en lisant ce livre : ses rôles sont un miroir, certes un peu déformé, mais un miroir tout de même de ce qu’il était profondément.

Somebody up there Likes Me, Robert Wise, 1956

Né en 1925 dans une famille très aisée qui eut le bonheur d’échapper aux ruines de la Grande dépression, il était le fils d’un gros commerçant d’origine juive et d’une mère plus ou moins catholique d’origine hongroise. Il était le cadet. Comme il était beau garçon, sa mère en fit une sorte de poupée qu’elle admirait pour sa beauté au-delà de ce qu’il était vraiment. Il souffrit donc de sa position de cadet, d’un père alcoolique qui ne communiquait guère avec lui et d’une mère abusive. Assez peu porté sur les études, il devança l’appel et s’engagea dans la marine, vers la fin de la Guerre du Pacifique. Physiquement il est resté longtemps assez fluet, petit de taille, avant de prendre cette allure sportive qui le rendit très crédible dans le rôle d’un boxeur. A son retour de l’armée, il avait grandi, et après avoir fait trente-six métiers pour se débrouiller sans l’aide de son père, il s’orienta vers le théâtre et fréquenta un peu l’Actor’s Studio, comme la plupart de ces autres acteurs tourmentés qu’on a vu éclore dans les années cinquante, Marlon Brando, James Dean ou Montgomery Clift. Rapidement il arriva à Hollywood, son physique ayant été particulièrement remarqué au théâtre et à la télévision. On l’engagea pour tourner dans un film biblique, The Silver Chalice, une connerie qui le traumatisa. Il en conçut une honte plutôt exagérée. Sans doute parce qu’on l’avait aussi coiffé comme Marlon Brando qui vers la même époque et avec la même coiffure tourna Julius Caesar sous la houlette de Joseph L. Mankiewicz !

Exodus, Otto Preminger, 1960

Brando au fond c’était le grand frère abusif. Par exemple il ne voulait pas tourner On the Waterfront sous la direction d’Elia Kazan, parce que celui-ci avait trahi ses amis devant l’HUAC. Et donc Kazan songeait à le remplacer par Newman. Mais Brando revint sur sa décision et le rôle échappa à Newman qui a vait fait des essais concluants ! D’un certain point de vue c’est une chance pour lui vu que ce film est vraiment une honte sur le plan moral et intellectuel. Il subissait aussi les sarcasmes de James Dean qui, pour être un excellent acteur n’en était pas moins un bouffon et une tête à claque. Il lui disait : « Pendant que toi tu tournes The Silver Chalice, moi je fais East of Eden ». Mais à la mort de James Dean dans l’accident d’automobile que l’on sait, Newman récupéra plusieurs rôles qui était destinés à James Dean. De quoi se croire une simple roue de secours sans vrai talent autre qu’un physique avenant. Il souffrira aussi quoi qu’on en ait dit des origines juives de son père, notamment à l’université où il était exclu des associations estudiantines. C’est sans doute pour cette raison qu’il se précipita pour jouer le rôle d’Ari Ben Canaan dans Exodus de Preminger. Ce film fut un tournant décisif de sa carrière. D’abord parce qu’il fut une réhabilitation de Dalton Trumbo, le scénariste, qui avait été blacklisté par l’HUAC. Ensuite parce que Preminger sachant que Newman voulait à tout pris tourner ce film, il l’engagea en dessous de ce que son statut de star aurait pu lui permettre d’obtenir. C’est du moins ce dont se flatte le metteur en scène dans son autobiographie[1]. Le film fut un succès mondial et reste encore très regardé.

The Hustler, Robert Rossen, 1961

Un des films favoris de Paul Newman c’est The Hustler. C’est sans doute son plus beau rôle. Mais c’est aussi ce film qui le conforte dans sa volonté d’incarner des loosers. Eddie Felson est un superbe joueur de billard professionnel qui cherche toutes les raisons du monde de perdre. Pour cela il va boire comme un trou, laissant Minnoseta Fats l’emporter. Or dans la vie Paul Newman avait un penchant très exagéré pour l’alcool, il disait d’ailleurs que c’était un peu l’héritage de son père qui refusait de comprendre le désastre de sa vie familiale en se refugiant dans l’alcool. Il a incarné clairement l’idée que la compétition, la poursuite de l’enrichissement étaient pour lui des buts complètement dérisoires et erronés qui ne peuvent mener qu’à l’autodestruction. Il avouera dans ses mémoires que c’est sans doute la culpabilité d’avoir si facilement réussi sa vie sur le plan matériel qui le transformera en parangon des grands promoteurs des entreprises caritatives. Dès qu’il a eu de l’argent en grande quantité, il a multiplié les dons et les entreprises dans le secteur de l’action caritative, mais il ne s’attarde pas trop sur le sujet, comme s’il pensait n’avoir finalement pas de réponse satisfaisante à attendre et à donner. Par exemple, il a fondé The Newman’s Own, une fabrique de sauces et de condiments – biologique bien entendu – qui aurait versé en 37 ans 535 millions de dollars d’aides à des associations qui aidaient les enfants handicapés, et aussi les vétérans. Cette entreprise existe toujours et est gérée semble-t-il par ses filles[2].

Ces mémoires révèlent un personnage trouble et troublé. Vous me direz que pour faire ce métier avec ce que cela exige d’énergie et de compromissions, un acteur de ce niveau n’est pas forcément quelqu’un de tout à fait normal. Quoi qu’il en soit, il est apparu dans les années soixante – il était alors l’acteur le mieux payé d’Hollywood – comme l’anti John Wayne. Au lieu de représenter le père et la force du patriarche, il représentait l’homme jeune en colère et incertain de lui-même. Il était d’ailleurs conscient de cette opposition à John Wayne. Dans le film WUSA de Stuart Rosenberg, plaidoyer très politique, il introduisait un personnage nommé explicitement John Wayno qui cumulait toutes les tares de l’Amérique, le racisme, l’arrogance de l’argent et les tendances fascistes. Au moment où ce film fut réalisé, c’était tout à la fin de la Guerre du Vietnam et donc le moment de la défaite des Etats-Unis sur le terrain militaire. Évidemment Paul Newman qui avait déjà été un défenseur des droits civiques pour la minorité afro-américaine, était très hostile à cette guerre. Dans ses mémoires, il raconte qu’il avait soutenu Lyndon B. Johnson parce que celui-ci avait fait la vague promesse de mettre fin à la guerre. Là encore Paul Newman s’est estimé floué quand il a vu que Johnson faisait l’inverse de ce qu’il avait promis ! Très entreprenant Paul Newman avait même envisagé de faire de la politique, il y renonça et c’est heureux, vu le panier de crabes qu’il aurait dû affronter au sein du Parti Démocrate. En 1968 il soutiendra pourtant Eugene McCarthy, un perdant-né aussi qui ne faisait pas assez de concession aux « valeurs » de l’Amérique, et cela vaudra par contre à l’acteur d’être mis sur la liste noire de Richard Nixon qui le considérait comme son pire ennemi.

Hud, Martin Ritt, 1963

Paul Newman présentait à la fois un côté lisse, bien propre, bien rasé, sportif, il exhibait souvent son torse, et un côté plus sombre, ambigu, noir. Cette ambiguïté, il l’assumait, il en était conscient. Il incarne Harper dans le film du même nom, une adaptation d’un épisode de la saga écrite par Ross McDonald, un des derniers maîtres du roman noir américain dans la lignée de Chandler, et une référence aux Etats-Unis. Ce détective solitaire ressemble à Paul Newman, il boit trop, mais tente de conserver l’estime de soi en restant intègre, toujours à la recherche d’une vérité qui ne sera pas forcément bonne à découvrir. Dans Cool Hand Luke, il incarne Luke Jackson, un homme qui ayant trop bu dégrade le mobilier urbain et se retrouve carrément au bagne. Chaque fois il fait le mauvais choix, et de tentative d’évasion en tentative d’évasion, il finira par se faire assassiner par un des gardiens de ce bagne. Ce film fut un triomphe, et depuis sa sortie il est devenu une sorte de classique. Je crois que seul Paul Newman pouvait incarner ce héros négatif, justement parce qu’il a à la fois ce côté séducteur avec ses compagnons d’infortune, et cette volonté suicidaire du rebelle qui défie les autorités du camp de prisonniers.

Harper, Jack Smight, 1966

Malgré ce côté sombre, Paul Newman ne manquait pas d’humour, parfois même d’un humour un peu lourdingue et potache selon ses proches. Cela fera d’ailleurs une partie du succès planétaire de Butch Cassidy and Sundance Kid. Ses mémoires montrent qu’il a toujours craint d’être jugé par ses pairs comme un acteur sans talent, seulement doté d’un bon physique. Il a eu ainsi des relations assez difficiles avec John Huston, considéré alors comme un maître. Pourtant les deux hommes avaient beaucoup en commun, l’alcool bien sûr, mais aussi cette passion récurrente pour l’échec. Encore que John Huston reconnaissait à Paul Newman du talent comme metteur en scène ! Paul Newman dirigera d’ailleurs quelques films extrêmement intéressants. Deux pour soi-disant diriger sa femme qui, pensait-il, était une grande actrice, meilleure que lui, mais qui ne trouvait pas de rôle à la hauteur de son talent. Dans The effect of gamma rays on Man-in-the-Moon Marigolds, il engagera aussi sa propre fille Nell, pour représenter l’image d’une famille à la dérive sous la direction d’une femme alcoolique et vieillissante. Ce film, peu connu, a été une très grande réussite artistique. Les deux autres films importants qu’il a dirigé, Sometimes a Great Notion et Harry and Son, traitent tous les deux de relations difficiles qu’un père peut avoir avec ses fils. Harry and Son donne un dénouement heureux, mais dans l’ensemble il ressemble à la relation très difficile qu’il a entretenue avec son propre fils Scott qui décédera d’une overdose. Il jouait dans ce film le rôle du père comme s’il avait quelque chose à expliquer à lui-même. Toujours à se dénigrer, il trouvait qu’il avait été finalement un mauvais père et un mauvais mari.

Cool Hand Luke, Stuart Rosenberg, 1967

Les années ont passé bien entendu, elles passent pour tout le monde, et Paul Newman voyait bien que son physique se dégradait, il n’était plus tout à fait le jeune premier. Il sembla de plus en plus se désintéresser de son métier d’acteur, préférant se donner d’autres challenges pour tenter de rester vivant et actif. Il devint ainsi pilote de course professionnel, montant sa propre écurie, remportant des courses importantes, pilotant jusqu’à l’âge de 81 ans ! Lui-même pensait que cet investissement avait aussi quelque chose de suicidaire, d’autant qu’il continuait à boire beaucoup. C’est vers cette époque qu’il commença à dicter ses mémoires à son ami Stewart Stern. Bien qu’il soit toujours sollicité, sa gloire n’était plus tout à fait la même. A Hollywood on pariait maintenant sur les acteurs comme Sylvester Stalone, Arnold Schwarzenegger, des acteurs avec des muscles gonflés à l’hélium, et on finançait de plus en plus de niaiseries sans contenu. Après Harry and Son, ses films marchaient beaucoup moins bien, il se contentait de seconds rôles, soit chez les frères Coen, The Hudsucker Proxy, soit chez Sam Mendes dans Road to Perdition.

Butch Cassidy and Sundance Kid, George Roy Hill, 1970

Ce livre est donc le portrait d’un homme méritant qui se sera donné du mal en toute chose qu’il entreprit. S’il passe son temps à se flageller, au moins ne joue-t-il pas la comédie de l’acteur satisfait de lui-même et de son œuvre. Dans ce livre on ne trouvera guère de détails sur ce qu’il pensait de ses films, même des meilleurs comme The Hustler. On le trouvera souvent très sévère. Par exemple il dira que The Mackintosh Man de John Huston était très mauvais. Je ne partage pas ce point de vue. Il ne dit rien non plus de Torn Curtain, le film d’Hitchcock avec qui il ne s’est pas du tout entendu, d’ailleurs le film est mauvais et ne trouva pas du tout son public. C’est avec Martin Ritt qu’il tourna le plus de films, cinq en tout. Mais il fit aussi d’excellentes choses avec Robert Altman, notamment Quintet, un film étrange, plus ou moins de science-fiction, une sorte de Mad Max qui se passerait dans la neige. Cette collaboration avec Altman qu’il avait d’ailleurs commencée avec le western révisionniste Buffalo Bill and the Indians, prouve qu’il aimait tenter des expériences qui allaient bien au-delà de gérer son image de marque et ses yeux bleus, assumant sans broncher les échecs commerciaux qui s’en suivirent. En France où on adore le très réactionnaire et plat Clint Eastwood, Paul Newman était curieusement moins apprécié qu’en Espagne, en Italie ou en Allemagne. C’est pour moi un mystère. Cela vient-il des distributeurs ? Parmi les films insuffisamment reconnus de Paul Newman, il y a, outre Quintet, Fort Apache, the Bronx qui fut pourtant un très bon succès en dehors de nos frontières et un très bon film noir à l’ancienne.

The Life and Time of Judge Roy Bean, John Huston, 1973

votre commentaire

votre commentaire

-

On ne se souvient plus très bien aujourd’hui de ce qu’ont été les années de plomb en Europe. Dans le reflux des luttes sociales qui avaient été puissantes dans la deuxième partie des années soixante, donnant du corps à l’idée de révolution sociale dans le monde entier, sont apparus des petits groupes révolutionnaires qui se sont lancés dans la lutte armée. Comme ils étaient peu nombreux à passer à l’acte, on appelait ça du terrorisme. Les groupes les plus célèbres ont été les Brigades Rouges en Italie et la Fraction Armée Rouge en Allemagne. Ces groupes étaient situés à l’extrême-gauche, officiellement hostiles aux Etats-Unis et à l’URSS, ils prenaient comme héros à la fois Che Guevara qui décédera en Bolivie dans des conditions tragiques, et les Palestiniens qui, croyaient-ils, luttaient pour leur terre. Il va sans dire que leur programme et leur base théorique étaient des plus confus. Plutôt indisciplinés, ils étaient pourtant tous plus ou moins manipulés et servaient sans toujours s’en rendre compte des intérêts et parfois contradictoires. Assassinats, attentats à la bombe, tout cela était destiné à éveiller les consciences, sans se rendre tout à fait compte pourtant que s’ils étaient passés à l’action terroriste, c’est bien parce que justement pour des tas de raisons, le peuple ne les suivait plus. En France les médias mettaient la pédale douce sur les activités des ces groupes italiens et allemands, sans doute parce qu’après le Mai 68 brulant, les autorités avaient peur d’enflammer les esprits qui étaient généralement hostiles aussi bien au capitalisme qu’à la guerre du Vietnam ou encore à l’OTAN. La bande à Baader existait bien dans les consciences, mais elle n’était pas vraiment connue. Pour ce qui nous concerne, ces activités terroristes qui ont marqué leur temps, offrent le spectacle de consciences tourmentées qui cherchent leur chemin dans le brouillard des idées et l’ambiguïté de de leurs actions suicidaires. L’opinion n’était pas pour les terroristes, et l’État allemand et l’État italien les chassèrent impitoyablement sans trop se préoccuper de respecter les règles d’un État de droit. Cette histoire violente, pleine de sang et de fureur est bien le cadre d’un film noir, et comme c’est une sorte de biopic, le côté documentaire apparait tout à fait naturellement.

Le scénario a été construit sur la base d’un ouvrage de Stefan Aust, un journaliste qui deviendra le rédacteur en chef de Der Spiegel. Ce journal est un News magazine à la mode américaine, mais son fondateur Rudolf Augstein aurait des liens avérés avec d’anciens nazis. Aust aurait reçu par ailleurs des menaces de la part de Meinhof et Baader. Tout ça pour dire que le livre qui a inspiré le film n’est pas forcément un modèle d’objectivité, et on verra que cela entraine de graves flottements dans le récit. Cet ouvrage a eu un grand succès un peu partout dans le monde, mais il n’a pas été traduit – à ce que je sache – en français, ce qui me parait assez curieux. Il avait été publié en Allemagne en 1985, date à laquelle le terrorisme gauchiste avait été éradiqué.

De gauche à droite, les vrais Meinhof, Baader, Jan Carl Raspe et Gudrun Ensslin

Le film s’ouvre sur une manifestation des étudiants de Berlin contre la venue du Shah d’Iran en juin 1967. Cette manifestation est sauvagement réprimée, à la fois par la police politique du Shah et par la police berlinoise. Un étudiant va être sauvagement abattu par un policier en civil. Cet acte va pousser un certain nombre de jeunes gens à se radicaliser. Parmi eux il y a Ulrike Meinhof, une journaliste de Konkret, un journal de gauche. Cette jeunesse proteste principalement contre l’impérialisme américain et contestent l’installation des bases de l’OTAN en Allemagne. Ils soutiennent les peuples du Tier Monde qu’ils croient en lutte. Vers ce moment-là, la renommée de Rudi Dutschke est de plus en plus élevée. Mais celui-ci est abattu par un jeune plus ou moins nazi. Il survivra, mais très diminué. Baader a entamé une liaison avec Gudrun Ensslin, avec quelques autres ils vont se lancer dans des actions violentes, envoi de cocktails molotov notamment. Ils vont être arrêtés et en prison Ulrike Meinhof va les rencontrer. Avec Ensslin qui est rapidement élargie, elle monte l’évasion de Baader, cette évasion tourne mal. Un policier est abattu. Ils prennent la fuite.

La manifestation contre le Shah d’Iran est durement réprimée par la police

Ils vont se retrouver dans un camp de réfugiés palestiniens qui préparent la guerre contre Israël. Mais ils ne sont pas très bien accueillis, notamment à cause de leurs mœurs, ils se font bronzer nus, ils affichent une sexualité plus ou moins libre. Ils vont retourner en Allemagne, mais avant Ulrike Meinhof abandonne ses deux petites filles dans un camp palestinien. En Allemagne, la bande va commettre des hold-ups et des attentats plus ou moins sanglants. La police est sur les dents, et bientôt le noyau dur de la bande va être arrêté. Mais le reste de la bande va continuer le combat, ils arrivent à dynamiter plusieurs bases de l’OTAN, à incendier l’immeuble du groupe Alex Springer, magnat de la presse tenu pour responsable de la désinformation en Allemagne. Les conditions de vie en prison sont très dures, et la bande va faire la grève de la faim. Holger Meins en mourra, et Rudi Dutscke viendra saluer sa mémoire et la RAF va assassiner un juge de la Cour suprême en répression, le procureur général Siegfried Buback est aussi assassiné. À l’isolement Baader et Meinhof semblent perdre la raison. Cependant le procès arrive et les prévenus invectivent le président et les juges, refusant de coopérer.

Les amis d’Andreas Baader cherchent de nouvelles formes d’action

Pendant ce temps la bande dite de 2ème génération va tenter sous l’impulsion de Brigitte Monhaupt de les délivrer. Ils imaginent un plan en deux temps : d’abord d’enlever Schleyer, le patron des patrons en Allemagne puis, avec l’aide d’un commando palestinien, de détourner un avion vers un pays arabe. Ils y arrivent, mais aucun pays arabe ne veut se lancer dans les négociations pour l’échange. C’est un nouvel échec. Et dans la foulée, Baader, Meinhof, Ensslin et Jan-Carl Raspe se suicident, Meinhof et Ensslin se pendent et les deux hommes se tirent une balle dans la tête. Schleyer est assassiné, refusant d’admettre que les quatre se soient suicidés.

Rudi Dutschke le leader étudiant a du succès

Le premier constat est que le film endosse la thèse de la justice sur le suicide simultané des quatre condamnés. Cette thèse ne tient pas debout pour au moins trois raisons. D’abord Meinhof n’avait été condamnée qu’à 8 ans de prison. Certes c’est lourd, mais elle en avait fait pratiquement déjà la moitié, et elle aurait pu obtenir quelques remises de peine. Ensuite les deux hommes se sont suicidés avec un revolver. Comment deux revolvers auraient-ils pu rentrer dans la prison de Stammheim qui était certainement une des plus surveillées du monde occidental. Enfin, qu’un ou deux se suicident pourquoi pas, mais que les quatre se suicident presqu’ensemble cela semble impossible, on aurait pu penser qu’au moins un des quatre refuse ce geste. Ces suicides ont fait couler beaucoup d’encre, et personne n’y a cru vraiment[1]. Uli Edel épouse la thèse des juges, sans se poser de questions. Le but de cette distorsion entre le possible et l’officiel est de faire passer la bande à Baader pour des imbéciles suicidaires. Je précise que pour des tas de raisons, les combats de cette bande ne sont pas les miens sur le plan politique, et je n'ai aucune sympathie pour les actions terroristes et sanglantes. Mais cela n’autorise personne à raconter n’importe quoi, surtout si on prétend que ce film est un reflet documenté de la réalité.

Meinhof se rapproche de Gudrun Ensslin

Le scénario, et sans doute le livre de Aust, ment aussi sur un autre point très important. Il montre essentiellement les quatre prisonniers comme pouvant se voir d’une manière régulière, discuter, se disputer, alors que tout le monde sait que cette prison était connue pour l’isolement très strict, pas de lumière, pas de son, pas d’échange avec les co-détenus. Dans les deux cas, Uli Edel vise à faire de cette bande une simple bande de cinglés, fragiles sur le plan psychologique. Il justifie ainsi la sauvagerie de la répression, voire les meurtres d’État. Ces gens-là sont mauvais et méritent de mourir, c’est le message. Cela permet de minimer la révolte de la jeunesse allemande à cette époque contre les bases de l’OTAN dans le pays. Or ces manifestations étaient massives : récuser la présence de l’OTAN c’était d’une certaine manière refuser de rejouer la guerre entre l’Allemagne et la Russie. Également le scénario ne se pose jamais la question de savoir si ce groupe n’a pas été manipulé. Comme les Brigades Rouges en Italie, il est très probable que la bande Meinhof-Baader ait été manipulée aussi bien par le bloc soviétique que par les Américains. En effet, les actes terroristes servaient tout à fait le projet de resserrer les boulons face à une contestation difficile à maîtriser. De même ils passent très facilement chez les Palestiniens. Par quelle filière ? Probablement par la Yougoslavie.

La bande Baader-Meinoff se sont réfugiés dans un camp palestinien

Parmi les autres erreurs très graves, en contradiction avec la vérité historique, c’est Bachman, le nazi qui flingue Dutschke. Or il est avéré que cet attentat a été concocté par un groupe d’individus et non par un homme seul déséquilibré. Mais laissons là cette vérité historique plus ou moins connue. Une des grandes faiblesses du scénario, c’est en réalité le portrait de Horst Herold, le commissaire qui traque la bande. Il est censé apporté la voix de la raison. Au lieu de condamner simplement, il cherche à comprendre les racines du « mal ». le moins qu’on puisse dire c’est que cette ratiocination est plutôt caricaturale. Le passé, à par celui de Meinhof, n’est pas expliqué, qui étaient ces gens qui tout soudain se lancent dans des actions radicales où ils risquent de perdre la vie ? Il semble bien qu’en vérité, ces actions terroristes, en Allemagne comme en Italie, sont le résultat de l’échec des mouvements de masse de la fin des années soixante. Ainsi s’ils se raccrochent à la cause palestinienne, c’est moins pour ce qu’ils en connaissent que parce que les perspectives de la lutte anticapitaliste en Europe sont bouchées. Je comprends bien que le réalisateur n’ait pas voulu se lancer dans une analyse politique, mais en gommant cet aspect il finit par choisir le camp du bien, soit de la justice bourgeoise.

Les hold-ups se succèdent

Il y a un aspect curieux dans ce film, aspect jamais souligné, c’est qu’il présente les femmes de la bande comme les têtes pensantes du projet, Gudrun Esselin et Meinhof sont des guerrières. Monhaupt encore plus violent et sans concession, elle choisit elle-même les mecs avec qui elle baise. A l’inverse Baader est présenté comme un imbécile, manipulé par Gudrun Esselin, les hommes sont instinctifs, les femmes pensent à plus long terme. On peut comprendre ce principe suggéré par le metteur en scène, comme la crainte des Allemands de perdre leur virilité, face au développement de l’émancipation féminine. Autrement dit il n’est pas loin de montrer qu’au fond la révolution sociale, plus ou moins rêvée, semble une entreprise dérisoire, pensée dans la tête de femmes désœuvrées qui ne veulent plus s’occuper de leurs enfants. Cet aspect renseigne cependant plus sur l’état d’esprit du réalisateur que sur les protagonistes réels de cette saga sanglante dont la vie personnelle, privée si on veut, ne nous est pas donnée à connaitre. On a l’impression que ces jeunes gens vivent plutôt en couple et qu’au fond ils sont plutôt passés à côté de la révolution sexuelle.

Une des membres de la bande va trouver la mort dans l’affrontement avec la police

Bien entendu, traiter d’un sujet que tout le monde croit connaitre au cinéma, ce n’est pas facile, et rapporter des faits simplement, à plat, cela ne suffit pas. Outre le scénario qui contraint le traitement, l’image elle-même donne son point de vue, celui de la caméra. Bien entendu, je passe sur le fait que la reconstitution d’une affaire célèbre n’est pas l’affaire elle-même. Sur le plan de la réalisation, c’est assez médiocre, façon téléfilm allemand si vous voulez. Il semble pourtant que ce film ait pu disposer d’un budget assez important. Les gros plans sont multipliés sans de vraies raisons, et le montage haché nuit au déroulé de l’action, ce qui donne un tour assez bavard à ce qui aurait dû être un film d’action. Or ces jeunes gens se sont justement lancés dans l’action pour ne pas passer toute leur jeunesse à produire des articles et des textes que personne ne lirait ! La manière dont est filmé le camp d’entraînement des Palestiniens relève plus de l’imagerie lénifiante – ça ressemble à une sorte de Club Med, avec des malheureux arabes n’ayant pas le droit à la liberté sexuelle. N’est ce pas là la preuve par l’image de leur propre infériorité ?

La bande est arrivé à faire sauter une base de l’OTAN

Le film est très long, deux heures trente, comme si Uli Edel ne savait pas vraiment par où commencer et où s’arrêter. Quelques scènes sont cependant intéressantes, la répression brutale de la police au moment de la visite du Shah d’Iran, les attentats contre les immeubles. Mais les hold-ups par exemple sont bien trop escamotés, peut-être cela est-il dû à la volonté de raccourcir le film au montage final, comme si on ne voulait pas montrer que ces jeunes gens risquent à tout moment leur peau. Les scènes qui célèbrent la popularité de Rudi Dutschke sont bonnes, remettent bien en perspective cette fièvre qui s’était emparée de la jeunesse occidentale.

Meinhof souffre de l’isolement en prison

La distribution a été fait en fonction d’une sorte de ressemblance physique avec les personnages représentés. Les acteurs sont très peu connus, du moins en France, et viennent pour la plupart de la télévision : ils y retourneront. Martina Gedek incarne Ulrike Meinhof. Elle est très mauvaise, elle joue platement, alors que son rôle aurait demandé plus de finesse. En effet elle annonce dans un premier temps qu’elle n’abandonnera jamais ses enfants, puis ensuite, elle s’en sépare sans rien manifester. Le scénario n’aide pas parce qu’il tente de mettre en scène l’effondrement psychologique de Meinhof, alors que celui-ci n’est pas du tout prouvé, mais justifié seulement par la volonté de conforter la thèse de la justice. Moritz Bleibtreu incarne tout aussi mal Baader qui a franchement l’air d’un demeuré et qui ensuite pleurniche parce que ses amis n’arrivent pas à le faire évader. Johanna Wokalek, est bien meilleure dans le rôle de Gudrun Ensslin. Elle introduit beaucoup de subtilité entre cette rage d’échapper à un destin bourgeois et celui de vivre quelque chose de fort notamment avec Baader. C’est celle qui ressemble le plus à son modèle.

Holger Meins va mourir en prison

Bruno Ganz est franchement mauvais dans le rôle du commissaire Herold. Affublé d’une perruque informe, il est totalement amorti. C’est pourtant très souvent un grand acteur. Sébastian Blomberg incarne Rudi Dutschke, il tient plutôt bien sa place dans un rôle assez difficile, étant donné la célébrité du personnage. J’aime bien aussi l’énergique Nadja Uhl dans le rôle de Monhaupt qui prendra la tête de la RAF après l’arrestation du premier noyau.

Rudi Dutschke est venu à l’enterrement d’Ohnesorg

Le film à cause de son sujet a connu un bon succès commercial, un peu partout dans le monde. C’était je crois le quatrième film tourné en Allemagne sur le sujet, après Stammheim en 1986, Die Stille nach dem Schuss de Volker Schlöndorff en 2000 et Baader, de Christopher Roth en 2002. Celui-ci date de 2008, et ces multiples adaptations sont au moins le signe que cette saga sanglante pose un problème à la conscience politique de l’Allemagne. Les critiques ont été assez molles envers ce film, comme si on ne savait pas quoi en dire, notamment sur le plan politique. Du moins c’est ce que j’ai pu lire en France. En Allemagne, je ne sais pas si ce film a donné lieu à débat, ne lisant pas l’Allemand, et comme le film est maintenant assez ancien, elles ont plus ou moins disparues.

Baader pense que ses amis vont agir pour le sortir du trou

Le ratage de ce film tient au faible investissement du réalisateur pour comprendre son sujet en profondeur, au-delà des a priori idéologiques. Je reste persuadé que ces années de plomb, en France comme en Italie, restent pour tant une piste solide pour le film noir parce que s’y mêlent les passions et l’histoire, les individus et les contexte social et politique.

Durant leur procès Baader, Meinhof et Ensslin récusent leurs juges

Mohnhaupt est arrivée à enlever Schleyer pour l’échanger contre Baader, Meinhof et Ensslin

[1] La mort d'Ulrike Meinhof. Rapport de la commission internationale d'enquête, Édition François Maspéro, collection Cahiers libres, 1979

votre commentaire

votre commentaire

-

1950 fut un tournant dans le développement du film noir. On passa du héros négatif qui se trimballait des tas de tares et de problèmes, au héros positif, travaillant pour la police à remettre de l’ordre dans la société, donc à combattre le crime sous toutes ses formes. Mary Ryan, Détective procède de ce premier principe, mais évidemment ce n’est pas tout. Car si on est bien passé massivement entre les années trente et précisément 1950 du film de gangster au film de flic, ce film est aussi un discours sur l’émancipation féminine. Si Abby Berlin est peu connu, il faut rappeler qu’il est le réalisateur de huit films de la série des Blondie, le personnage de bande dessinée adapté avec succès à l’écran dans vingt-huit films et interprété par la « pétillante » Peggy Singleton entre 1938 et 1950 ! A partir de 1950, il travaillera presqu’exclusivement pour la télévision. Le scénario est de George Bricker, spécialisé dans les films à petit budget, voire de série B, il est l’auteur de quelques histoires de qualité, Cry Vengeance de Mark Stevens[1], ou encore Loophole de Harold D. Schuster[2]. Ce film a petit budget, oublié par presque tout le monde, est d’une durée à peine supérieure à une heure. Il faisait partie des doubles programmes de la Columbia. Il est à peu près certain que le studio ne lui prêtait pas beaucoup d’attention, il fallait juste mettre en scène une petite histoire, afin de maintenir captif le public. Marsha Hunt qui avait jusqu’alors une certaine surface, sans être une vedette du dessus du panier, était totalement plongée dans les ennuis avec la chasse aux sorcières, et elle sera blacklistée par Hollywood[3]. Cette femme de grand caractère qui est décédée en 2022 à l’âge respectable de 104 ans, était une progressiste, elle se réorienta après son bannissement vers la cause de la faim dans le monde, et plus tard soutint les mariages entre personnes d’un même sexe.

Mary va confondre Estelle la voleuse de bijou