-

Les années noires de la collaboration sont une source presqu’inépuisable pour la littérature noire. Fini les boniments* qui porte comme titre intérieur Assez de boniments, relate l’ascencion d’un petit voyou de Montmartre dans les milieux du marché noir où se traitent avec l’occupant des affaires rapportant des millions de francs. L’histoire se situe juste avant l’offensive allemande en Russie.

Le véritable auteur de cet ouvrage écrit en 1944, c’est-à-dire au moment où les Allemands ont quitté Paris, est Jean Cusset, un première fois le roman sort sous le titre de Assez les boniments, bien que le titre sur la couverture soit Fini les Boniments. Il est publié sous les hospices de la maison d’édition Monde-presse qui est une émanation de l’association entre Jean Cusset et Maurice Giffard. Il republiera ensuite cet ouvrage sous le titre de Ce bon monsieur Fred en 1949 chez Fournier-Valdes. Jean Cusset qui fut par ailleurs un journaliste collaborationiste, publiant des articles dans La gerbe ou Je suis partout, signait également Jean Monfisse. Par sa position on suppose qu’il connaissait très bien les milieux qu’il décrit. Il y mêle d’ailleurs habilement des personnages réels et des personnages de fiction, on y voit apparaître au détour des pages Jean Cocteau, Charles Trenet. On va Chez Maxim’s se goberger tandis que des millions de pauvres ont froid et crèvent de faim. Cette manière permet de le rapprocher de l’excellent ouvrage de Manotti sur cette même période, Le corps noir. Les profiteurs vivent dans leur petite bulle, s’ennivrant de leur propre carpulerie. Le régime pétainisme aillant facilité la corruption des mœurs.

On est assez étonné de trouver dans cette collection populaire plutôt de mauvaise qualité un livre aussi intéressant. L’intrigue est habilement menée, cela commence à Pigalle, un voyou à l’ancienne qui sort de prison et qui vient récupérer l’argent qu’un de ses amis lui à conserver. On pense qu’on va se retrouver dans un univers à la Simonin avant l’heure. Mais ce n’est qu’une introduction, ce personnage n’est pas le héros de l’histoire. Paul Frison dépouille et assassine notre vieux voyou et il va se lancer avec le produit de son crime dans le marché noir. Mais la route est semée d’embûches, même pour un homme déterminé comme lui, car les rapaces sont nombreux à viser la fortune. Pour avancer dans cette voie, il faut trahir, mentir, devenir une balance pour éliminer un concurrent génant. Bref, Paul Frison est une canaille élégante et qui porte beau. Il deviendra très riche en escroquant une femme qui a déjà une place très élevée dans la hiérarchie du marché noir. Puis il tombera plus ou moins sincèrement amoureux d’une fraiche et jeune fille avec laquelle il vise à parfaire son asecension sociale et à redevenir honnête. La fin ne peut être que dramatique.

L’écriture est excellente, alerte, sans surcharge, on ne peut que regretter la médiocrité de la réalisation, une partie de l’ouvrage est intitulée Ce bon Mr Fred qui sera en fait le titre de la réédition. Le papier est médiocre, le texte comporte de très nombreuses coquilles. Il y a par-dessus tout la haine que tous les protagonistes se vouent, comme la rançon de la cupidité. C’est au final un ouvrage bien noir et bien meilleur que la production de la Série noire de ses débuts.

_________________

*La découverte de cet ouvrage est due à Thierry Cazon qui le signale dans la dernière édition du bulletin des Polarophiles tranquilles (voir le site http://polarophile.free.fr/)

votre commentaire

votre commentaire

-

C’est un film plutôt curieux. Intéressant, mais finalement assez limité dans son principe. Eddie Miller, interprété par Arthur Franz) est coursier dans une entreprise de blanchisserie. Mais il est avant tout un homme rongé de solitude qui n’arrive ni à se faire des amis, ni à avoir des relations féminines. Cet échec incessant le perturbe au point qu’il a envie de tuer. On ne sait rien de lui. Peut-être est-ce un ancien soldat, car il manie les armes avec une grande précision. Son modus operandi est de se mettre à l’affût et de flinguer sa victime d’un coup précis de carabine. Il ne rate jamais sa cible. Mais il a conscience de son état, il lutte même contre ses mauvais penchants criminels : il se brûle la main droite pour se priver de tuer, ou encore il envoie un message désespéré à la police en la priant de mettre fin à son calvaire. Bien sûr la police finira par l’attraper.

Il y a deux niveaux dans cette histoire, la course de Miller à travers la ville de San Francisco, et la traque de la police amenée par le lieutenant Kafka (quel nom) interprété par Adolphe Menjou. Le scénario est cependant assez mal défini. D’un côté il y a l’action, les ruses de Miller, le travail de la police, et de l’autre la réflexion, celle du psychiatre qui balance un discours moisi sur la responsabilité de la société dans la prévention de la criminalité. Cet aspect bavard plombe le film en brisant le rythme de la narration.

Il y a pourtant quelques très bons moments de cinéma. Particulièrement les scènes d’extérieurs, que ce soit la chasse nocturne de Miller, l’errance d’une femme saoule dans les rues désertes, ou encore la façon vertigineuse dont est filmé San-Francisco à partir des toits des buildings qui dominent la ville. Egalement l’utilisation des rues pentues des collines fera école, on pense à Bullit bien sûr, avec ses maisons étranges posées en équilibre instable. En revanche, les scènes plus intimes sont assez plates, mais cela est probablement dû au casting de second ordre. Seule émerge le personnage de Jean Darr interprété par Marie Windsor dont le physique étrange donne un aspect glamour à un film qui en manque beaucoup. Le jeu outrancier d’Arthur Franz ne compense pas le physique mollasson de l’acteur. Quant à Adolphe Menjou il a l’air de s’ennuyer mortellement.

Dans ce film les défauts de Dmytryk apparaissent au grand jour. Très souvent, en effet, même dans ces films d’avant la chasse aux sorcières, ses œuvres sont bâties sur des principes, par exemple les flash-backs entrecroisés de Murder my sweet. Ici, c’est le parti pris lourdement assené des rapports aux armes.

On a beaucoup disserté sur le rapport qu’il pouvait y avoir entre ce film et la vie personnelle de Dmytryk. On sait que celui-ci vendit ses copains à la commission mise en place par McCarthy pour traquer les communistes. On a vu donc dans ce film, comme un appel désespéré de Dmytrik demandant à la police de mettre un terme à ses activités de « gauche », étant lui-même dépassé par les événements. Dmytryk ne fut plus jamais le même homme une fois passé entre les mains de cette commission, il en supportant la honte, mais surtout il ne fut plus jamais le même réalisateur. Le fait qu’Adolphe Menjou, grand dénonciateur de « communistes » soit à l’affiche a été aussi interprété comme la reddition complète de Dmytryk.

Je pense que c’est une analyse superficielle, mais il est vrai que après qu’il fut mis fin à son inscription sur la black list, il ne tourna que des films de seconde catégorie. C’est ce film qui marque son retour en grâce auprès des caciques d’Hollywood. Non seulement il est décentré, il se passe à San-Francisco, non à New-York ou à Los Angeles, mais en outre il n’est qu’un film à petit budget. Il marque ainsi la dégénérescence d’un genre.

Au final c’est une œuvre décevante de celui qu’on considère, un peu à tort à mon sens, comme un des maîtres du film noir. On reconnaitra au passage une scène dont Melville s’est inspiré, la scène du passage des maniaques qui ont été ramassés par la police face au mur blanc barré de lignes horizontales noires pour marquer la taille. L’ironie du policier qui interroge sans conviction est très semblable à celle qu’on voit dans Le samouraï.

votre commentaire

votre commentaire

-

L’écailler revient dans une présentation très soignée et en abandonnant le format de poche. Après avoir parlé du premier roman de Marie Neuser qui reçoit un accueil chaleureux, je continue avec le nouvel ouvrage de Noël Simsolo.

Noel Simsolo,Bob Dylan et le petit Quinquin, L’écailler 2011.

Le prolifique Simsolo est bien connu comme auteur de romans noirs, un des piliers de L’écailler, mais aussi comme commentateur expérimenté du film noir. A ce titre, j’ai beaucoup aimé Le film noir, vrais et faux cauchemarspublié en 2005 par les Cahiers du cinéma, qui est certainement l’ouvrage le plus intéressant publié en français sur ce sujet, même si je n’en partage pas tous les principes. J’ai beaucoup apprécié aussi son pastiche de Léo Malet,Les derniers mystères de Paris, publié chez Baleine en 2002, pastiche qui précéda ceux de Patrick Pécherot.

Il y a toujours chez lui de la mélancolie, une sorte de nostalgie pour les années passées, et plus particulièrement les années soixante, on se souvient de Disparu en mai 68, Le passage, 2004. C’est le thème des sixties qu’il reprend ici, dans cette histoire qui se passe dans le Nord de la France. La musique, la drogue, c’est une atmosphère décalée, un brin surréaliste, par rapport à la vie calme et normale de la cité.

Lille est une grande métropole, et comme telle elle fait vivre dans ses redans tout un petit peuple de truands, de policiers de prostitués et d’assassins, mais il y a des passerelles avec d’autres mondes, les ivrognes et les clochards, les enseignants, peut-être les plus étranges de l’ensemble, les apprentis beatniks. S’ils sont tous rongés par le mal de vivre, les plus inquiétants ne sont pas forcément ceux qu’on croit. Ce télescopage entre des milieux qui devraient s’ignorer trace des frontières peu claires entre le bien et le mal. Certains assassins sont des « innocents », et ceux qui ne tuent pas ne sont pas forcément sans culpabilité. Des morts, on l’acompris, il y en a. Des touchés en plein cœur d’un coup de couteau, des trucidésd’une balle dans lanuque ou dans le dos. Mais tous ne se ressemblent pas, ils portent des signatures. Les personnages se croisent, s’ignorent, se télescopent. Ce n’est pas un, mais plusieurs tueurs en série qu’on y croise, ce qui entraîne de multiples confusions. Au final, la noirceur de l’ouvrage est cependant compensée par le caractère positif d’un truand italien et d’une prostituée camerounaise.

L’intrigue volontairement embrouillée et brève noie le sordide des personnages dans une sorte de rêve. Ce n’est pas Alice au pays des merveilles, mais Alice au pays de la drogue et de la fornication incontrôlée. D’ailleurs la référence à Lewis Carroll est explicite à la fin du livre. Si le récit s’appuie sur la réalité de Lille dans les années soixante, il n’est pas pourtant réaliste. A travers cette œuvre d’atmosphère et de sentiment, Simsolo cherche l’ivresse des mots à travers ses souvenirs.

votre commentaire

votre commentaire

-

Le retour tant attendu de L’écailler se concrétise et nous fait plaisir pour des raisons multiples et variées. La réputation de L’écailler s’est faite sur des romans noirs, marseillais d’origine, avec un goût finalement assez marqué pour les formes décalées et saisies d’humour un rien grinçant. Un rien désespérées, un brin déglinguées, ses productions sont à l’image de la ville.

Mais qu’est-ce qu’un roman noir ? Ce n’est pas forcément un roman criminel, encore que quelques cadavres par ci par là soient les bienvenus. C’est plutôt la mise en condition de l’âme qui dérape vers des fatalités. Marseille est la ville rêvée pour cet exercice, et on n’a pas vraiment besoin d’y ajouter une touche de dialecte local pour atteindre à la vérité. Ville de plus en plus décomposée que tout le monde laisse à l’abandon, il suffit de lire les faits divers pour se rendre compte qu’elle glisse vers l’abîme. Même le soleil y est noir !

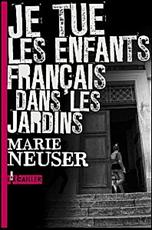

Je tue les enfants français dans les jardins, Marie Neuser, L’écailler, 2011

Marie Neuser est professeur d’italien dans les collèges de Marseille. Elle se sert sans doute de sa propre désespérance pour nourrir une intrigue bien peu criminelle mais qui finit par compter deux cadavres dans l’indifférence générale. L’observation des gestes et des attitudes, c’est du vécu au premier degré. Elle raconte la lente marche vers le crime d’une jeune enseignante d’italien, son double, face à la horde des jeunes décérébrés qu’on oblige encore à fréquenter l’école.

Le roman rappelle par beaucoup de côtés celui de Sylvie Cohen, Mamouth rodéo trash, paru il y a quelques mois aux éditions Après la lune et que j’ai bien aimé et qui se passe aussi à Marseille dans des collèges un rien moisis. On y retrouve les figures habituelles des caïds de la classe, des jeunes gonzesses trop peinturlurées et trop aguicheuses, et aussi les oppositions entre les autorités du collège et les profs, mais aussi l’opposition entre les profs qui gardent un peu la foi, et les autres qui ont baissé les bras depuis longtemps. Comme quoi cette toile de fonds devient une des figures obligées du roman noir, comme autrefois le détective privé ou le journaliste honnête. Il y a aussi dans les deux romans une tentative de reproduire le vide langagier des jeunes adolescents des quartiers moisis, ces poussées de fièvre dans la classe.

Mais le propos de Marie Neuser est différent de celui de Sylvie Cohen. Du reste son écriture est à la première personne, et refuse d’entrée de jeu l’objectivité. C’est du ressenti : le destin d’un individu. Du coup, le roman apparaît moins « sociologique » que celui de Sylvie Cohen, ne cherchant pas trop à comprendre comment on en est arrivé là. Il s’agit plus d’utiliser le lieu d’un collège pourri comme cadre à une descente aux enfers. Car Lisa, le double de Marie Neuser bien sûr, va devenir une criminelle par nécessité, pour en finir avec ses cauchemars et ses angoisses qui la tuent à petit feu. Mais pour en arriver là, il faut avoir abandonné toute compassion pour les élèves-animaux qui sont le cœur de son métier. Lisa est le pendant marseillais et enseignant de Charles Bronson incarnant le justicier dans la ville. Ce qui la transforme c’est le suicide peu expliqué de la seule bonne élève qu’elle avait dans sa classe. Or celle-ci est d’origine musulmane et toutes les hypothèses sont permises. Il n’y a pas grand-chose de politiquement correct dans la description des élèves, ce ne sont plus des victimes, mais seulement des bourreaux au crâne épais. Cet aspect qui fait d’une frêle jeune femme une criminelle déterminée, donne un côté moderne à l’ouvrage puisqu’il va de soi que cette transformation ne peut aller de pair qu’avec la plus grande importance que les femmes ont prises dans la cité. D’ailleurs le compagnon de Lisa, Pierre, est complètement effacé. Noyé dans ses livres, il n’est pas le protecteur de Lisa. Il apparaît d’ailleurs un rien dévirilisé. Lisa ne parle pas, ne se plaint guère. Elle a le mutisme des durs à cuire.

Le récit est bref et nerveux. Ça ne traîne pas. Il n’y a rien d’édifiant dans cette histoire. Car si Lisa finit par s’en tirer, ou par se venger des avanies que lui font subir sa classe, elle en ressort le cœur complètement sec et sans guère d’espérance : ses rêves sont brisés et les nôtres aussi.

On aurait aimé tout de même que Marie Neuser nous renseigne un peu plus sur le meurtre de Malik. Une description bien saignante avec des éclaboussures sur les murs aurait été bienvenue.

votre commentaire

votre commentaire

-

Comme je ne critique presque jamais les films récents, j’ai décidé de m’y mettre, histoire de dire que je me tiens au courant de l’évolution du cinéma. Et puis il paraît qu’il y a des innovations excellentes dans la forme des films noirs d’aujourd’hui.

Garagiste et cascadeur le jour, le héros, joué par Ryan Gosling, conduit les voitures des braqueurs pour arrondir ses fins de mois, dans son genre c’est un excellent spécialiste. Triste et solitaire, il va pourtant tomber amoureux de sa voisine de palier qui comme par hasard est mariée avec un petit gangster qui va sortir de prison. Cette ébauche de relation amoureuse triangulaire va l’emmener à aider le mari d’Irene pour commettre un hold-up qui va mal tourner pour cause de fourberie des associés. Cette situation va entraîner une série de violences sanglantes qui vont voir disparaître tous les personnages du film les uns après les autres. C’est une adaptation d’un ouvrage de James Sallis paru chez Rivages il y a quelques années.

On pourrait relever toutes les incohérences du scénario, comme cette vieille manie de ne pas faire changer le héros de tenue, mais on me répondra que cela n’a pas d’importance, car ce qui est important, c’est la mise en scène et non pas l’histoire en elle-même. C’est en effet la mode aujourd’hui de distinguer en littérature ou au cinéma la forme du fond. Or Jean-Pierre Melville qui s’y connaissait disait que pour faire un bon film il fallait une bonne histoire + une bonne réalisation + de bons acteurs. Dès lors qu’un de ces ingrédients disparait, il n’y a plus de film. Ici il est difficile de comprendre l’objectif que s’assigne Refn, hormis celui de faire un film ! Contrairement à ce qu’on peut croire, comme la société change, les histoires qu’on peut raconter changent aussi et avec elle la façon de les écrire.

Nicolas Winding Refn est surtout connu pour un film de genre, Le guerrier silencieux, qui est sorti en France directement en DVD. C’était déjà un film très ennuyeux, danois en quelque sorte, mais je crois que Drive le surpasse. Auréolé d’un prix de la mise en scène à Cannes, le projet disait s’inspirer de Bullit pour les poursuites de voitures, et du Point de non-retour pour l’obstination du héros à poursuivre ses ennemis je suppose. Mais Gosling n’est pas Lee Marvin, ni Steve McQueen. C’est d’ailleurs ce qu’affirme Refn dans l’interview assez bouffonne publiée dans le numéro d’octobre de Positif. Mais ce n’est pas parce qu’on a des références cinématographiques excellentes et qu’on en fait étalage qu’on est soi-même un grand réalisateur. Refn semble le croire et les critiques qui l’écoutent parler aussi.

Il était d’ailleurs étrange que Cannes ait couronné un film noir, je veux dire un vrai film noir, il fallait bien qu’il y ait quelque chose de particulier, et ce particulier est justement la mise en scène chichiteuse, qui traite finalement son objet par le mépris et aussi le jeu complètement plat des acteurs. L’histoire ne devait guère plaire à Refn, qui multiplie les bizarreries, hésitant entre le gore, façon Tarantino, et la mélancolie moderniste façon Antonioni. Refn ne sait pas et ne saura jamais filmer simple.

Refn applique la technique de l’ennui au film de poursuite, ça c’est nouveau. C’est mou que ça n’en peut plus, même les scènes de violences sont molles et ennuyeuses malgré les bizarreries des meurtres. Que l’on tue un acolyte en lui crevant un œil ou en lui ouvrant le bras à l’aide d’un rasoir, on recherche plutôt l’effet que l’efficacité et la cohérence.

L’esthétique du film pourtant tourné à Los Angeles est danoise, car Refn croit, ou fait semblant de croire à la supériorité de la manière de filmer européenne. Les acteurs ont un manque de glamour évident : Carey Mulligan semble tout juste sortie d’un collège de banlieue, ou d’en avoir fini avec le ménage. Elle semble sortir d’un film d’Hal Hartley, la poésie en moins. S’il peut paraître logique que Golding joue plat, ne laisse pas passer d’émotion, il est froid et calculateur, il n’est guère compréhensible que tous les personnages soient atteint de la même maladie de langueur, y compris quand ils commettent un hold-up sanglant qui devrait leur faire monter un peu l’adrénaline.

Si la photo n’est pas mauvaise, le film est tourné à Hollywood, le cadre est souvent curieux, particulièrement en ce qui concerne les scènes intimes. Le plus gros défaut du film, qui en compte pas mal, est principalement l’incohérence du rythme. En effet dans certains films un rythme lent peut-être un atout, je pense par exemple à Taxi driver qui est aussi, jusque dans le titre, une référence ostentatoire pour Refn. Mais ici c’est tout juste un Fast and furious fauché pour intellectuel.

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles

Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires

Suivre le flux RSS des commentaires