-

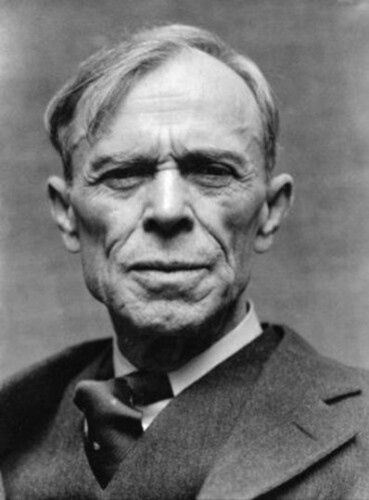

C’est aujourd’hui l’anniversaire de Robert Hossein qui vient d’avoir 85 ans. On parlera ici moins de l’acteur célèbre pour le rôle de Peyrac dans la suite de La marquise des anges, ou pour ses rôles au côté de Sophia Loren, Brigitte Bardot, mais plutôt du créateur, du metteur en scène de théâtre. On s’attardera sur ce qui fait son originalité.

Pour des tas de mauvaises raisons, il n’a jamais été reconnu comme un cinéaste important. C’est un peu de sa faute cependant car il n’a pas joué le jeu qui convenait vis-à-vis de la critique et des médias, et puis, le milieu cinématographique lui a déteint dessus et il s’est mis lui-même à dénigrer son propre travail. Au faite de sa gloire en tant qu’acteur, alors qu’il poursuivait une carrière internationale dans tout l’Europe, il s’éloigna volontairement des plateaux, préférant travailler pour le théâtre pour lequel il se sentait plus doué, ce qui lui permettait aussi de s’éloigner du luxe émollient du milieu du cinéma. Sa liberté avait un prix : la baisse de ses revenus.

Or, de notre point de vue, puisque nous nous intéressons au film noir, Robert Hossein est un personnage incontournable du film noir à la française. Il a, à mon sens, une place centrale dans le développement du film noir à la française dans les années cinquante et soixante.

Tout d’abord il a collaboré de longues années avec Frédéric Dard, on peut dire jusqu’à la fin. Je ne vais pas revenir sur leur rencontre et sur cette longue amitié. Mais s’il est certain que c’est bien Frédéric Dard qui a poussé Robert Hossein au démarrage de sa carrière[1]. Hossein à l’inverse a influencé aussi Frédéric Dard. Pour cela on peut parler de collaboration étroite. Dard et Hossein étaient comme deux frères, bien sûr aussi avec leurs chamailleries. D’ailleurs Hossein parle de Dard dans ses mémoires, comme d’un frère aîné qui lui apporte une certaine sérénité dans le désordre de sa vie au moins au début de sa carrière. Et Dard a écrit sur Hossein des textes qui sont de véritables chants d’amour.

Dans un premier temps Hossein fait ses gammes de metteur en scène de théâtre au Grand Guignol, avec des pièces de Frédéric Dard. Il s’agit d’adapter des romans noirs par exemple de James Hadley Chase, ou fantastiques comme Docteur Jeckyll et Mister Hyde, d’après Stevenson, mais aussi des créations originales notamment Les salauds vont en enfer. Le succès de cette dernière pièce sera tel qu’Hossein va pouvoir se lancer dans la mise en scène de cinéma. Pour cela il sera aidé par sa femme, la très belle Marina Vlady, et par Georges Lampin, metteur en scène réputé qui plus tard fera tourner Hossein dans une adaptation très réussie de Crime et châtiment. Hossein reviendra par la suite à Raskolnikov au théâtre. Entre temps Robert Hossein était devenu un acteur très connu et très recherché.

Robert Hossein et Marina Vlady dans Crime et Châtiment de Georges Lampin

Les salauds vont en enfer sont la première adaptation cinématographique d’un roman de Frédéric Dard paru au Fleuve Noir. Ce roman n’en est pas tout à fait un, c’est plutôt la novellisation de la pièce. Mais ce qui est intéressant ici pour notre propos, c’est que, c’est après que Les salauds vont en enfer est porté à l’écran, que la carrière littéraire de Frédéric Dard va s’infléchir. C’est en 1956 en effet que les ouvrages signés Frédéric Dard au Fleuve Noir vont prendre un tournant décisif avec Délivrez nous du mal. C’est à partir de cet instant que Frédéric Dard va produire ses petits romans noirs, très noirs, avec très peu de personnages, un peu neurasthéniques, mais terriblement efficaces et très personnels. A Délivrez nous du mal dont le titre emprunte au Notre père, répondra un film de Robert Hossein, Pardonnez nos offenses, dont le titre est issu de la même prière, toujours en 1956, toujours avec Marina Vlady. Ce dernier film qui traite en quelque sorte du mal de vivre de la jeunesse, sera un échec assez cuisant sur tous les plans.

Robert Hossein mettra en scène trois romans de Frédéric Dard : Les salauds vont en enfer, en 1956, Toi le venin, en 1959 et Les scélérats, en 1960. Les salauds vont en enfer marchera très bien, s’exportant convenablement, assurant du même coup la carrière d’Hossein comme metteur en scène de cinéma. Mais Toi le venin sera un très grand succès, et c’est sûrement une des meilleures adaptations d’un ouvrage de Frédéric Dard. Le succès est dû me semble-t-il aussi bien au scénario bien huilé de Frédéric Dard, qu’à la mise nerveuse et épurée d’Hossein et qu’aux interprètes. Tourné en décors naturels dans la région de Nice, le film échappe à la lourdeur des studios et s’inscrit dans ce courant de la Nouvelle Vague [2], même si Hossein n’est pas reconnu comme en faisant partie. En tous les cas, le film, soutenu par une musique très jazzy du père de Robert Hossein, apparaît comme un film à la fois très noir et très moderne.

Mais la collaboration cinématographique entre Dard et Hossein ne s’arrête pas à ces trois films. Le comédien, déjà par ailleurs habitué à être une figure des films noirs français depuis Du rififi chez les hommes, prêtera aussi son concours à deux autres films inspirés de l’œuvre de Frédéric Dard : La menace mit en scène par Gérard Oury en 1961, où il joue un serial killer, et Le monte-charge, de Marcel Bluwal, toujours en 1961. Tout ce groupe de films fait déjà que les deux hommes participent à la formation d’un même imaginaire, d’un film noir à la française original et novateur qui se reconnait presque tout de suite au son de la musique du père de Robert Hossein. Le jeu, comme la mise en scène de celui-ci, est marqué par une grande sobriété où les gestes comptent plus que les paroles. L’ensemble est souvent dépouillé, ce qui donne plus de poids à la psychologie des personnages. Il est faux de croire qu’Hossein n’avait pas d’originalité sur le plan technique. Bien au contraire, il avait énormément d’idées de mise en scène, d’angles de prise de vue originaux, ou même de montage. Certes sa mise en scène était plus instinctive que résultant d’un long apprentissage. Mais c’est aussi le cas de très nombreux metteurs en scène qui se sont lancés à cette époque dans la réalisation, à commencer par François Truffaut qui n’a jamais été un aigle sur le plan de la maîtrise technique.

Frédéric Dard et Robert Hossein collaboreront aussi dans l’écriture. D’abord en 1959 pour La nuit des espions. Le sujet est de Hossein, pas de Dard, mais ce dernier va rédiger la novellisation du film de Robert Hossein et la publier au Fleuve Noir sous le nom de Robert Chazal qui était à l’époque un critique cinématographique réputé[3]. Le film est encore plus épuré puisqu’il ne comprend que deux personnages interprétés par Robert Hossein et encore Marina Vlady. Ce n’est ni un film noir, ni à proprement parler un film de guerre bien qu’il soit situé pendant l’Occupation. Les deux hommes étaient attirés par cette période particulière où finalement l’âme humaine est mise à nue dans toute sa brutalité. Dard écrira de nombreux San-Antonio qui se passent à cette époque, et Hossein interprétera plusieurs fois le rôle d’un Allemand, mais aussi il sera un chef de la Résistance dans le très méconnu La longue marche d’Alexandre Astruc qui date de 1966.

Justement c’est autour de la célébration de la Résistance qu’ensuite Dard et Hossein vont encore collaborer pour une pièce de théâtre cette fois, Les six hommes en question en 1963. Mais cette fois pour le théâtre. Le point de départ est une idée de Robert Hossein et non de Dard : des résistants sont capturés par les Allemands qui menacent de tous les fusiller s’ils ne dénoncent pas leur chef. Dans ce huis-clos, chacun sera mis devant ses responsabilités. Hossein reprendra cette idée pour un film de Jean Valère, La sentence, avec Marina Vlady. C’est Dard qui a écrit la pièce proprement dite. Et de cette pièce il en tirera un ouvrage, Le sang est plus épais que l’eau, qu’il publie au Fleuve Noir. La pièce sera un succès, malgré une critique assez tiède, et sera remontée ensuite en 1988 sous le titre de Dans la nuit la liberté dans une mise en scène à grand spectacle d’Hossein. En 2009 il sera tourné un téléfilm assez médiocre inspiré de la pièce, sous le titre de La saison des primevères et dans une mise en scène de Henri Helman.

Après 1963, la collaboration entre les deux hommes va se ralentir. Dard est en effet de plus en plus occupé à la promotion de San-Antonio qui est en train de lui apporter une fortune inattendue. Cela l’amène à s’éloigner d’Hossein pour un temps. Ce dernier le regrettera et ne manquera pas une occasion de critique cette orientation de son ami. Il lui conseille d’ailleurs à cette époque d’abandonner les San-Antonio et de travailler sur des choses sérieuses. C’est un appel du pied bien sûr. Mais Hossein est, par sa tournure d’esprit, son côté sombre, plus proche des ouvrages de Frédéric Dard publiés sous son nom dans la collection Spécial Police que de San-Antonio. Dard traverse pourtant une période difficile. Il est enfin reconnu comme un grand écrivain en 1965, ses tirages sont astronomiques, à cela s’ajoute ses difficultés conjugales. Il fait une tentative de suicide dont il tirera d’ailleurs un récit extrêmement fort, C’est mourir un peu [4].

En 1966, Frédéric Dard annonce dans un article paru dans France soir qu’il va cesser d’écrire des San-Antonio et produire un peu plus pour le cinéma et la télévision, Béru et ses dames sera le dernier opus de la saga du commissaire. Il ne tiendra pas son pari. Non seulement il va continuer les San-Antonio, mais il va finir par les assumer. Par contre, Robert Hossein, lui, va renoncer à son statut de star de cinéma et s’investir dans le théâtre populaire en prenant la direction du Théâtre populaire de Reims. Il s’éloigne de Paris, revient à des revenus plus modestes et incite Dard à faire de même. Il vit plus simplement et remet au goût du jour le répertoire théâtral. Ce qui ne l’empêche pas de faire encore un peu l’acteur notamment dans des films noirs dont certains sont très bons comme La part des lions de Jean Larriaga en 1971.

Par la bande Hossein va revenir à Frédéric Dard puisqu’en 1970 il va remonter La neige était sale, pièce écrite par son ami d’après le roman de Simenon. A partir de ce moment-là, c’est lui qui va redonner le goût du théâtre à Dard. Il considère en effet et à juste titre que Frédéric Dard est un bon dramaturge et que son talent d’homme de théâtre est méconnu. L’avenir lui donnera raison puisqu’aujourd’hui encore les pièces de Frédéric Dard sont souvent jouées. Ils vont multiplier les collaborations, soit en montant de nouveaux projets, soit en ressortant des cartons des pièces qu’ils avaient montées à leurs débuts. Mais ils vont revenir au cinéma avec Le caviar rouge. En 1986 Hossein met le film en scène et Dard rédige la novellisation du film qui va paraître au Fleuve Noir. Manifestement les deux hommes ont envie de retrouver les sensations de leurs premières collaborations. Mais la sauce ne prend pas, le film ne marche pas et le résultat artistique est plutôt fade. C’est une vague histoire d’espionnage sur laquelle vient se greffer une passion amoureuse impossible. Par contre s’il est facile de comprendre que c’est Dard qui a rédigé le livre, il est plus difficile de comprendre les origines de l’inspiration. On y trouve des rémanences aussi bien des obsessions d’Hossein que des ouvrages d’espionnages que Frédéric Dard a écrits sous les pseudonymes les plus divers, Frédéric Charles, San-Antonio ou encore Eddy Ghilain [5].

Si l’amitié avec Frédéric Dard a été décisive pour Robert Hossein, il ne faudra pas réduire celui-ci à cette seule collaboration. Sans parler du théâtre, Robert Hossein a réalisé un certain nombre de films noirs très intéressants et très originaux. La mort d’un tueur qui date de 1964 est très bon aussi, et surtout il est très abouti d’un point de vue cinématographique. Mais il faut encore y ajouter Le vampire de Düsseldorf, tourné en 1965, un autre portrait de serial killer, seul film qui trouve grâce aux yeux de Robert Hossein et qui fut d’ailleurs très bien accueilli par la critique avant d’être un grand succès public. C’est un film très original que j’aime beaucoup, une sorte de remake de M le Maudit, solidement ancré dans la réalité sociale et politique de la montée du nazisme en Allemagne. D’autres films d’Hossein sur des scénarios écrits par lui sont d’honnêtes réalisations qui ressortent du film noir à la française et qui conforte le rôle central d’Hossein dans ce genre particulier. Le jeu de la vérité est une sorte de huis clos dont le scénario est signé Robert Chazal – encore lui !, mais qui pourrait bien avoir été écrit par Frédéric Dard, tant la mécanique de ce film et sa structure ressemble comme deux gouttes d’eau à Huit femmes en noir dont le scénario et les dialogues étaient signés Frédéric Dard.

Les Yeux cernés qui date lui aussi de 1964 est un suspense assez classique et de bonne facture qui se laisse revoir agréablement. Dans ce film Hossein retrouve Michèle Morgan qu’il avait déjà dirigée dans Les scélérats. Si l’histoire n’est guère intéressante, sa mise en scène est par contre très aboutie, que ce soit dans les oppositions entre les gens du peuple et cette grande bourgeoise que joue Michèle Morgan, ou dans la mise en œuvre de la perversité d’une jeune fille qui s’ennuie. Après Le vampire de Düsseldorf, Robert Hossein aura du mal à se renouveler, et ses derniers films noirs ne sont pas très aboutis que ce soit Point de chute – mais il était bien compliqué de faire quelque chose d’intéressant avec le chanteur – ou que ce soit avec Frédéric Dard pour Le caviar rouge. Il semblait alors, après ce filmque l’heure d’Hossein était passée. C’est à partir de ce moment d’ailleurs que celui-ci multipliera son activité théâtrale, l’orientant vers le grand spectacle, notamment en apportant des techniques innovantes, comme par exemple l’usage des micros-cravates pour laisser beaucoup de liberté aux acteurs qui peuvent alors varier le timbre de leur voix et atteindre un public éloigné sans être obligés de crier.

Mais peut-être aussi que celle de Dard, en tant que producteur de romans noirs délicieusement neurasthéniques et inspirés, était passée aussi. Et c’est d’ailleurs vers ce moment qu’il commencera un peu plus à revendiquer San-Antonio comme son œuvre principale, se mettant finalement en accord avec la critique littéraire qui a toujours considéré que seuls ses jeux de langage porté par la saga du commissaire, présentaient une originalité certaine, que tout le reste ne s’inscrivait que dans un contexte commercial particulier. Il avait changé de vie, il avait fait fortune et vieilli, les enjeux de l’écriture n’étaient plus les mêmes.

Si les deux hommes ont à l’évidence des talents et des personnalités très différentes, l’un est plus littéraire, plus renfermé, l’autre plus extraverti, ils se sont construits ensemble, formant un duo étonnant qui a donné une singularité au film noir à la française qui avant eux s’intéressait plus aux petites femmes de Pigalle qu’à la psychologie des assassins, ou alors qui mettait en avant des histoires d’action invraisemblables. Ils avaient tous deux un art consommé pour transformer des histoires criminelles plutôt banales et récurrentes dans le cinéma, en des sortes de tragédies grecques, interrogeant la condition humaine dans toute la pauvreté de ses ambitions.

[1] C’est ce que reconnaît Hosseein dans ses mémoires, que ce soit dans La sentinelle aveugle, Grasset 1978, ou dans La nostalge, Michel Lafon, 2001

[2] En réalité, le terme de Nouvelle Vague recouvre des auteurs très différents – aucun rapport entre Godard et Truffaut, mais a servi surtout de bannière à des cinéastes qui n’avaient guère de moyens pour faire des films et donc de percer les barrières de ce milieu.

[3] L’attribution de l’ouvrage La nuit des espions est controversée. Si Hossein nie bien que Dard n’a pas écrit une ligne du bouquin, à l’inverse la première épouse de Dard, Odette, affirmera avoir vu son ex-mari travailler à cet ouvrage. Pour moi il est évident que La nuit des espions est de la plume de Dard, le style ne trompe pas.

[4] C’est curieusement le seul ouvrage de Frédéric Dard qui n’aura qu’une seule édition et qui ne se vendra presque pas.

[5] Eddy Ghilain succéda à Frédéric Dard comme auteur maison du Grand Guignol. Il est très probable qu’il a servie de prête-nom à Dard aussi bien pour des romans que pour des pièces de théâtre.

votre commentaire

votre commentaire

-

La réponse se trouve peut-être partiellement dans l’article de Vincent Maraval que vient de publier le journal Le monde. http://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2012/12/28/les-acteurs-francais-sont-trop-payes_1811151_3208.html et que je vous conseille vivement d’éplucher. Le monde lui-même considère que c’est une violente charge, mais personnellement je trouve que ce n’est pas encore assez violent.

Le cinéma français est mauvais parce qu’il croule sous le pognon et qu’il n’a ni l’objectif de rentabilité, ni celui de plaire. Récemment un mauvais acteur de seconde catégorie, mais qui a amassé une fortune, a défrayé la chronique pour s’être exilé avec sa cassette outre-Quiévrain. Mais cette prise de position extrême-droitière, si elle est plus que condamnable, ne doit pas masquer le fait que tout le métier du cinéma est gangréné par l’appât du gain.

Tant que ces dernières années le nombre des entrées était en progression, finalement tout le monde semblait y trouver son compte. On voyait même des commerçants comme Luc Besson tenter de dire que les films français ne pouvaient rivaliser avec leurs concurrents américains, à cause de budgets trop étriqués. Les productions de Luc Besson tendent à démontrer à contrario, que plus les budgets sont élevés, et plus la qualité des films est médiocre pour ne pas dire plus. Mais aujourd’hui les recettes se tassent un peu et comme les budgets ont continué d’être rongés par l’inflation – le secteur ne connaît pas le mot austérité – les « grands » films ont été des fiascos. En deux mots comme en cent, les budgets français sont surdimensionnés par rapport à leur marché potentiel. Ces gens là vivent au-dessus de leurs moyens et de leur talent, grâce à un système bien huilé. Or si quelques films français visant à faire exploser le box-office accaparent la majeure partie des investissements cinématographiques, cela veut dire que de très nombreux films moyens ou petits ne pourront pas voir le jour et trouver leur public. En renforçant les budgets des films soi-disant promis à un énorme succès – sans que le plus souvent le surcoût n’apparaisse à l’écran – on tue la création potentielle et surtout on procède à une uniformisation des produits.

Dans la tribune de Maraval on apprend que les films français ont un budget moyen largement supérieur à celui des films américains : quand le coût moyen d’un film américain tourne autour de 3 millions d’euros, son homologue français est d’environ de 5,4 millions. Ce qui n’est évidemment pas justifié par la différence de taille des marchés, ni par la notoriété des vedettes.

Il ressort que le système vit avec des préfinancements – avances sur recettes (CNC) ou avances des chaînes de télévision (publiques et privées d’ailleurs, toutes doivent cracher au bassinnet) – qui font que la rentabilité est assurée pour le producteur. Au passage, il est faux de dire comme le fait Maraval, que le cinéma français est subventionné, en ce sens que les avances sur recettes ne sont pas alimentées par un impôt général, mais par une taxe spécifique prélevée sur le prix du billet. Mais c’est un détail. En fait ce système n’est pas une étatisation de la production fondé sur l’impôt, mais un racket organisé par un « syndicat » au sens mafieux du terme.

A partir de ce moment-là, le système cinématographique français qui n’a plus aucun intérêt à son propre succès devient une affaire de combinaisons plus ou moins douteuses : on est acteur ou réalisateur de père en fils - Audiard, on passe du métier de comique pour noces et banquets à celui d’acteur dramatique – Gad Elmaleh. Depardieu ne rapporte un peu d’argent qu’une fois sur trois ou quatre et encore, mais il continue à tourner, alors que de son aveu même ce métier ne l’intéresse plus – s’il l’a jamais intéressé. Ce qui veut dire que faire un film comme acteur ou réalisateur, n’a aucune importance artistique, mais permet d’accumuler du « capital primitif » qu’on va faire ensuite fructifier dans les commerces, des hôtels ou des propriétés viticoles. En 2011, on a vu l’ubuesque guerre des Guerres des boutons. Ou deux films sans aucun intérêt ont englouti, au nom de la concurrence sans imagination chère aux eurocrates, des dizaines de millions d’euros pour un résultat qui a laissé le spectateur qui est pourtant bon enfant, complètement indifférent.

Il n’est donc plus étonnant que le monde du cinéma soit devenu aussi réactionnaire – ah ! le parterre des soutiens à Sarkozy ! Dès lors ce caractère réactionnaire de ceux qui font le cinéma au jour le jour va finir par se traduire dans les œuvres qu’il s’autorise à mettre en mouvement. Le mépris que la profession entretient vis-à-vis de son outil de travail fait qu’aujourd’hui le cinéma français est bien moins audacieux dans tous les sens du terme que le cinéma américain qui pourtant ne se porte pas très bien non plus. La majeure partie de ces films ne trouve d’ailleurs jamais son public et de nombreux films tournés restent sagement dans leur boîte ou sont présentés devant des salles vides. Il y a quelques années Toscan du Plantier se plaisait à présenter le système cinématographique comme une sorte de casino : on faisait trois films pour qu’un rapporte et couvre les frais des deux autres. Cette curieuse analyse qui confond division et probabilité n’a plus court aujourd’hui : c’est seulement un film français sur dix qui rapporte de l’argent.

C’est comme si un système de cooptation s’était mis en place, une sorte de franc-maçonnerie qui s’accapare les postes les mieux rémunérés et empêche le renouvellement artistique de la profession. Je ne connais pas d’époque pour le cinéma français où ses acteurs de premier-plan étaient aussi laids, aussi vieux, sans aucun charisme. Mais la qualité technique des films français participe aussi à l’effondrement de la culture dans notre vieux pays : jamais les films n’ont eu si peu de style, l’image est plate et convenue, et aucun des réalisateurs français de premier plan ne semble posséder un style propre, identifiable. Ce jugement ne pourra qu’être conforté par les tendances récentes de la critique qui ont désigné sans trop se poser de questions The artist ou De rouille et d’os comme des œuvres très originales. Il est incroyable qu’on puisse obtenir le qualificatif d’ « auteur » sans plus de qualification que ça. On me dira qu’il en va de même dans la littérature et que des écrivaillons qui ont à l’évidence beaucoup de mal avec la grammaire et l’usage d’un dictionnaire des synonimes arrivent encore à vendre des livres justement dans un moment où la librairie est en crise. Comme le disait si bien Alphonse Boudard dont l’ouvrage Cinoche donnait déjà quelque idée de la décadence de ce milieu, « on n’a jamais fini de tout voir » !

Mais le cinéma est à l’image de la société, et si la société française mérite une nuit du 4 août, il va de soi que celle-ci doit emporter avec elle cet amalgame d’assistés qui pullulent dans le secteur et qui arrivent à bâtir des fortunes sur la crédulité d’un peuple de moins en moins éduqué, à la manière des charlatans ou des prophètes de fin du monde.

votre commentaire

votre commentaire

-

Comme le titre l’indique, ça se passe en Angleterre. Un homme s’est enfui de la prison où il lui restait encore trois ans à purger. Ses pas vont le conduire vers une petite bourgade de la banlieue londonienne où réside une femme qui l’a beaucoup aimé. C’est chez elle qu’il va venir se cacher tandis que la police le recherche. Mais entre temps cette femme s’est remariée avec un homme de quinze ans plus vieux qu’elle, un peu pantouflard, en tous les cas il n’a rien d’un aventurier. Elle a fondé une famille avec notamment les deux filles que son mari a eu d’un autre lit et un petit garçon un rien turbulent qu’ils ont conçu ensemble.

C’est donc un dimanche, et en Angleterre c’est bien connu on s’ennuie le dimanche, surtout lorsqu’il pleut. Le film va décrire la vie d’une petite communauté qui de près ou de loin a quelque chose à voir avec le fugitif. On y croisera donc des voyous minables qui ont cambriolé une boutique de patins à roulettes et qui essaient désespérement d’en revendre 6 paires. Ce sont aussi les tribulations des jeunes filles qui cherchent l’amour sans trop savoir ce que ça peut bien être, et puis ce sont les flics qui cherchent activement le fugitif.

Si cette mère de famille aide le fugitif, c’est bien parce qu’elle l’a beaucoup aimé. Mais celui-ci semble maintenant très loin de ce qu’elle est devenue, au point de ne pas se souvenir qu’il lui a offert une bague qu’elle a conservé précieusement. Rose se rend bien compte que le temps des amours est très loin et que l’évadé ne cherche seulement que de l’aide.

Tout rentrera dans l’ordre, les flics récupéreront Tommy Swann, arréteront les petits voyous, et Rose retrouvera son mari qui au fond est très bon, même s’il ronfle un peu quand il fait la sieste.

On a dit que ce film représentait bien le désenchantement de l’Angleterre à la sortie de la guerre, et de fait c’est un film assez triste, le reflet d’une société qui s’ennuie. Cet ennui est d’ailleurs renforcé par l’absence de glamour des acteurs, en dehors peut-être de John McCallum qui incarne l’évadé, à commencer par Googie Withers dont la figure asymétrique renforce l’idée d’un monde sans espoir. Qu’elle soit teinte en blonde dans les flashbacks ou non, elle trimballe la même morosité. Le reporter à la recherche d’un scoop est un petit gringalet, portant des lunettes rondes, qui se donne des airs de baroudeur auxquels personnes ne croie. Ces acteurs effacés et plutôt laids renforcent le côté documentaire du film. Seul jack Warner dans le rôle de l’inspecteur de police à l’air d’un inspecteur de cinéma.

Mais il y a d’autres qualités à ce film, les scènes de poursuite sont particulièrement bien filmées, notamment la très longue scène finale dans le labyrinthe d’une gare, avec des jeux d’ombre et de lumière très expressionnistes. Des trains qui se croisent, qui semblent à tout moment se ruer sur le fugitif, des jets de vapeur qui éclairent la nuit, tout cela forme une curieuse géométrie, et rien que pour cela le film vaut d’être vu. Robert Hamer a une façon très particulière de capter les mouvements, notamment par cette façon de saisir la profondeur de champ qui n’est pas vraiment anglaise et qui lui a été sûrement suggéré par le cinéma américain. Ou encore la scène d’ouverture qui voit le fugitif dévaler un talus et courir. L’ensemble est filmé sous une pluie qui tombe presque sans discontinuer. Cette pluie qui harcèle aussi bien le fuyard que les petits voleurs, qui enrhume les jeunes filles en mal d’amour, alourdit les vêtements et accroie la fatigue latente et palpable de la population. Robert Hamer est cependant moins original quand il filme les scènes plus intimistes, bornées par des lieux plus étroits. Sa caméra est bien plus à l’aise dans les lieux ouverts où il peut multiplier les mouvements d’appareil. Quoique ce soit un film à petit budget, il y a une vraie écriture cinématographique. Il y a des angles de prise de vue remarquables, comme ces arrondis qui enferment aussi bien les amants que les bandits, comme dans un œuf, qui les protègent temporairement de la pluie et de la société.

On peu trouver ce film un rien ennuyeux – c’est anglais après tout – mais sa réédition opportune en Blu ray permet de revoir dans de très bonnes conditions un film noir très original.

votre commentaire

votre commentaire

-

Publié aux Etats-Unis en 1926, puis en France en 1932 chez Gallimar, You Can’t win est un livre culte comme on dit. Il a été republié constamment. Les fondeurs de briques ont republié l’ouvrage dans une nouvelle traduction de Jeanne Toulouse augmentée d’un texte Qu’est-ce qui cloche chez les honnêtes gens ? issu de Harper’s magazine.

J’en ai entendu parler assez souvent, puis c’est une chronique intéressante de Jean-Marc Delpech sur son blog http://www.atelierdecreationlibertaire.com/alexandre-jacob/ qui m’a poussé a enfin lire cet ouvrage. Il avait fait le rapprochement entre Alexandre Jacob et Jack Black. Et comme j’aime beaucoup Jacob…

D’après ce qu’on croit savoir Jack Black – mais s’appelait-il bien Jack Black ? – serait né en 1871 et se serait suicidé en 1932 en se noyant dans l’Hudson. Entre temps il a tout connu. Trente ans de galère, de dérives, de casses, dont quinze passées dans différentes prisons. Ensuite il prit un boulot de bibliothécaire à San-Francisco. Et puis il rédigea You can’t win qui fut un énorme best-seller et donna de nombreuses conférences dans tous les Etats-Unis.

Les raisons de son succès son multiples et variées. Il y a d’abord le fait que c’est un livre d’aventures avec des personnages singuliers qui se renouvellent tout le temps. Des hobos, des criminels plus ou moins importants, des pauvres gens, des Chinois qui lui font fumer de l’opium, etc. Il y a des bagarres des coups de feu, des poursuites. La vie de Jack Black s’écoule entre la Guerre de Sécession et l’explosion urbaine des Etats-Unis. On est entre deux mondes : d’un côté le western avec totue la brutalité qui va avec, et de l’autre la modernité apportée par l’industrie et les chemins de fer. Tout ce qui fait les bons films d’aventure, et d’ailleurs il devrait finir par être le sujet d’un film de télévision pour HBO avec Michael Pitt dans le rôle de Jack Black et dont le scénario serait de Barry Gilfford.

Par tous ces aspects, il ressemble donc à d’innombrables romans américains qui ont formé une littérature populaire bien vivante : les politiciens, les juges et les policiers sont totalement corrompus et déjà l’Amérique est rongée par le cancer de l’argent. Nous sommes aux racines de la violence de la société américaine. Tout est violence, on ne se gratte pas pour lyncher un bandit, mais les bandits n’ont pas d’état d’âme non plus pour tuer. Quant aux gardiens de prison, ils représentent la quintessence de la méchanceté.

Edition originale parue en 1926 chez Macmillan.

Mais il y a bien autre chose. D’abord le fait que William Burroughs l’ai pris comme exemple d’une littérature libérée n’est pas innocent, comme il fut aussi une référence pour Jack Kerouac. C’est qu’en effet Jack Black est porté au devant des turpitudes qui le mènent à la déchéance, par un amour immodéré de la liberté. Cette liberté passe avant toute justification morale. Il ne se préoccupe guère de justifier ou même d’expliquer ses tendances criminelles autrement que par le goût de la liberté. Et c’est probablement ça qui fascine chez les bandits, cet amour de la liberté, même si celle-ci prend souvent des chemins plus que tortueux. Le terrain de jeu de Jack Black, c’est toute l’Amérique du Nord, de San-Francisco jusqu’au Canada, il passe les frontières, retrouve des amis. La seule ville qu’il évite est New-York qu’il évite à cause de sa trop grande corruption et de sa mise en coupe réglée par les gangs.

En quelque sorte c’est une apologie du banditisme : à comme c’est plus intéressant de courir les routes à la recherche d’un mauvais coup à faire, plutôt que de chercher à s’enrichir ! Car Black est un ennemi de la propriété. Il signale plusieurs fois qu’il a eu l’opportunité de gagner beaucoup d’argent et d’accumuler des titres fonciers, mais qu’il a choisi de ne pas le faire. Et d’ailleurs l’argent qu’il a gagné malhonnètement, il l’a bu, dépensé dans des fumeries d’opium, il lui a brûlé les doigts.

Jack Black, la gloire venue

Pourtant la vie de « yegg » n’est pas des plus faciles :

« En vingts jours, pourvu qu’il soit un tant soit peu à son affaire, un homme peut gagner son indépendance financière. Un mécanicien journalier gagne davantage en vingt ans qu’un voleur de première classe en toute une vie. Au bout du compte, il a un foyer, une famille et un peu d’argent à la banque, tandis que le voleur le plus sobre, le plus travailleur et le plus acharné peut s’estimer heureux s’il a encore sa liberté. Il est trop vieux pour apprendre un métier, trop usé par la prison pour supporter les travaux de force. Personne ne veut lui donner du travail. Hanté par la prison, il ne veut plus prendre de gros risques, se contente de petits larcins et passe le reste de sa vie à à purger de courtes peines ».

Mais il n’est pas question de mythifier les bandits. C’est pour Jack Black un métier dans lequel il y a des bons et des mauvais ouvriers. Curieusement il dénonce les bandits qui ne sont pas très créatifs, qui sont fainéants. Il y a ceux qui ont un certain sens de l’honneur, et ceux qui ne valent pas un clou, comme dans toutes les autres couches de la société.

Dans l’ensemble ils ne sont pas vraiment riches, et ils ne cherchent pas à le devenir, Jack Black n’a pas été un grand bandit, même s’il a beaucoup travaillé pour devenir bon dans son métier. Dès qu’ils ont de l’argent ils le dépensent en buvant ou en jouant dans des conventions qui amène bagarres et meurtres.

L’ouvrage est très bien écrit et riche en rebondissements de toute sorte. Jack Black cependant parle à demi-mot. Il ne met jamais en avant ses relations féminines. Tout au plus on apprend que c’est Irish Anne avec qui il a eu une liaison qui l’a trahi, victime d’une crise de jalousie. De la même manière, il nous dit qu’il a des copains un peu partout dans tout le pays, mais il se présente le plus souvent comme quelqu’un de solitaire. Il ya du Jack London là-dedans.

Jean-Marc Delpech fait un rapprochement avec Alexandre Jacob. Ils sont effectivement de la même époque et se heruetent tous les deux à un système répressif cruel. Ils se suicideront également et ils auront à cœur de mettre noir sur blanc ce qu’ils pensent de la société. Mais la comparaison s’arrête là. Non seulement ce n’est pas le même niveau de conscience sociale, mais en outre Jacob ne buvait pas, et s’il ne travaillait pas c’était simplement parce que le travail dans la société capitaliste ne lui plaisait pas, pas du tout parce qu’il lui aurait semblé que cette activité le dégoûtait. Black lui ne veut pas travailler, et il ne se pose jamais la question de la subversion des formes sociales. Mais s’il renoncera à voler, après de nombreuses années de prison et de misère, ce renoncement vient d’une forme d’éducation : il finit par comprendre qu’il cause du tort à autrui en volant. Il parie sure une réforme possible de la société dans un sens plus humain, amélioration qu’il croie percevoir dans l’évolution du système pénitentiaire. Assez curieusement, et encore contrairement à Jacob, il se livre à des calculs « coût-avantage » sur son activité, ce qui est très anglo-saxon. Il en déduit que son activité a été misérable – compte tenu des frais d’avocat, de prison et autre – et qu’il eut pu gagner bien plus en travaillant honnêtement.

Extrait

« … l’idée de travailler m’était aussi étrangère que l’idée de cambrioler le serait à un plombier ou un imprimeur installé depuis dix ans. Je n’étais ni paresseux ni indolent. Je savais qu’il existait des moyens plus sûrs et plus simples de gagner sa vie mais c’était ce que faisaient les autres, ces gens que je ne connaissais ni ne comprenais, et pour lesquels je n’avais pas la moindre curiosité. Je ne les traitais pas de « pigeons » ou de « péquenauds » sous prétexte qu’ils travaillaient pour gagner leur vie. Ils représentaient la société. La société, cela voulait dire la loi, l’ordre, la discipline, le châtiment. La société était une machine complexe conçue pour me réduire en miettes. La société c’était l’ennemi. Un mur très haut nous séparait, la société et moi. » p. 335.

votre commentaire

votre commentaire

-

Sur le tournage de Passage to Marseille de Michael Curtiz

Le jeu d’échecs est un accessoire récurrent dans les films noirs. Il représente aussi bien ce qui est gratuit que la capacité de réflexion et d’anticipation. Très souvent il est utilisé pour démontrer combien le criminel ou l’enquêteur est supérieurement intelligent et capable de développer des plans complexes. De très nombreux films montrent ces aspects, par exemple Bons baisers de Russie où le champion russe est aussi un grand criminel au service du spectre. Ou encore L’affaire Thomas Crown.

Humphrey Bogart était non seulement un des plus grands acteurs de films noirs, mais aussi un très bon joueur d’échecs, on dit qu’il était le meilleur à Hollywood. Il était membre de la California State Chess Association, il s’occupa aussi d’organiser des tournois et on dit que dans ses périodes de vaches maigres il gagnait sa vie avec ce jeu. Il avait comme on sait une femme admirable dans tous les sens du terme et avec elle il partageait cette passion. Il existe plusieurs parties entre Lauren Bacall et Bogie qui ont été publiées. Bogart renconra aussi quelques forts joueurs, notamment Samuel Reshevsky qui était alors le plus fort joueur du continent américain. Tout cela renforce bien évidemment notre intérêt pour ce grand acteur.

Sur le tournage de Passage to Marseille de Michael Curtiz

Humphrey Bogart et Peter Lorre dans Casablanca de Michael Curtiz

Humphrey Bogart est l’inventeur dans les années trente d’une ouverture particulière nommée Gambit Humphrey Bogart. Ce gambit qui donne une attaque rapide sur l’aile roi de l’adversaire a été ensuite rebaptisée Gambit Bronstein du fait que le grand joueur russe l’ait utilisé en 1967 contre Simagin.

Humphrey Bogart – XXX, 1933

1. d4 Cf6 2. g4

2...Cxg4 3.f3!? 3...Cf6 4.e4 d6 5.Fe3 g6 6.Cc3 Fg7 7.Dd2 Cc6 8.OOO OO 9.Fd3 e5 10.d5 Cb4 11.Fc4 a5 12.a3 Ca6 13.h4 Ch5 14.Cge2 f5 15.Fg5 Ff6 16.f4 exf4 17.Cxf4 Cxf4 18.Dxf4 fxe4 19.Fh6 Te8? 19...Fg7 20.Cxe4 Fg7 21.Fxg7 Rxg7 22.h5! Ff5 23.hxg6 Fxg6 24.Dh6+ Rg8 25.Tdg1 De7 25...Txe4 26.Txg6+! 26. Txg6+! hxg6 27.Dh8+ Rf7 28.Th7#

Humphrey Bogart et Charles Boyer font la une de Chess Review

Humphrey Bogart – Lauren Bacall, 1951

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. d3 d5 5. exd5 Qxd5 6. c4 Bb4+ 7. Nc3 Bxc3+ 8. bxc3 Qd6 9. a4 Bd7 10. Ba3 Qf6 11. Qe2 Nge7 12. Bxe7 Qxe7 13. Bxc6 Bxc6 14. Nxe5 Bxg2 15. Rg1 Bh3 16. Rg3 Be6 17. d4 c6 18. d5 cxd5 19. cxd5 Bxd5 20. c4 Be6 21. Re3 f6 22. Nd3 Kf7 23. Nf4 Rae8 24. Nxe6 Qb4+ 25. Kf1 Re7 26. Re1 Rhe8 27. Nd8+ Kf8 28. Rxe7 Rxe7 29. Qxe7+ Qxe7 30. Rxe7 Kxe7 31. Nxb7 1-0

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles

Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires

Suivre le flux RSS des commentaires