-

Marseille fut longtemps une ville phare pour la fréquentation cinématographique. Evidemment les choses ont changées, et la cinéphilie ne se passe plus seulement par les salles de cinéma. Le numérique est passé par là, aujourd’hui on peut voir facilement des films invisibles jusqu’alors par le biais des DVD ou des Blu Ray ou des téléchargements pirates comme légaux. Les salles de quartier et der seconde exploitation ont disparu. Pourtant rien ne peut remplacer la salle, mais même les salles n’ont plus cette magie qu’elles avaient autrefois. Sans doute sont-elles un peu trop propres et soignées. Le texte qui suit parle d’une expérience personnelle et évidemment très datée puisque la quasi-totalité des salles marseillaises situées sur la Canebière et rue Saint-Ferréol ont fermé.

I. Cinémas de Marseille, revue de la Canebière

Quand je suis né, j’habitais en haut de la Canebière. Ce qui prédispose naturellement à aller au cinéma, il suffisait de suivre la pente de la grande artère marseillaise. J’étais fasciné par les grandes affiches en couleurs adaptées à la taille des façades. Les néons leur donnaient encore plus de lustre. Dans les halls d’entrées, il y avait des kyrielles de photos présentant le film de la semaine, ou celui à venir, et c’était déjà une manière de rêver. Mon père aimait le cinéma, je lui portais un casse-croûte à la sortie de son travail et on s’en allait presqu’en courant voir un film. Un western, ou un film à grand spectacle. Mais toujours de qualité, car comme nous n’étions pas riche il fallait bien compenser cela en étant très sélectif. Il nous arrivait d’ailleurs de voir la fin du film, avant d’en voir le début. C’était une coutume aussi bizarre que répandue. Ce qui fait que les allées-venues étaient permanentes dans la salle, avec les ouvreuses qui guidaient les spectateurs à la recherche de leur fauteuil avec leur petite lampe électrique qui parfois vous aveuglait au beau milieu d’une scène palpitante. Et comme les cinémas étaient souvent très pleins, il fallait se lever pour laisser passer les nouveaux venus.

Des Réformés jusqu’au Vieux-Port, il y avait de quoi faire. Le premier cinéma qu’on rencontrait sur la gauche en descendant, c’était l’Odéon. C’était vraiment le plus proche de chez moi. Deux pas à peine. C’était un ancien théâtre transformé en salle de cinéma, avec un hall immense. Je me souviens encore presque tous les films que j’ai visionnés ici. Tiens par exemple, Pas de printemps pour Marnie. Ou encore Les grandes gueules d’Enrico. Les propriétaires avaient eu l’idée de monter une deuxième petite salle, le Capri. Là c’était qui avaient fait ailleurs une première exploitation. Par exemple s’ils avaient faits deux ou trois semaines à l’Odéon, ils passaient ensuite au Capri. Mais au Capri on pouvait voir des films qui avaient déjà fait leur temps. C’est là que j’ai vu pour la première fois Plein soleil par exemple ou encore Chair de poule de Duvivier.

Après l’Odéon, on passait la grande librairie Laffitte où je passais pas mal de temps à regarder les livres que je ne pouvais pas acheter pour cause de pauvreté, et où j’ai ensuite travaillé. Encore quelques pas et après la librairie Maupetit qui existe toujours, c’était la très grande salle du Capitole. Les halls d’entrée étaient immense, la façade était sans doute la plus longue de toute la Canebière. Là encore pour des questions de rentabilité, les propriétaires y avaient adjoint une plus petite salle de second choix, Le Meilhan. Une très belle salle de première exclusivité, avec un très grand écran. Tout à fait adéquate pour les westerns. J’y ai vu quelques très beaux films, comme Le vent de la plaine, ou Les Vikings ou encore Bons baisers de Russie, Le point de non-retour. Et aussi un peu plus tard Il était une fois dans l’Ouest. Après de longues tergiversations, le Capitole a été démoli et il n’en reste plus aujourd’hui aucune trace. Entre temps il avait été modernisé et sous le nom d’UGC Capitole un grand multiplex de 9 salles. Mais la dégradation du centre-ville et son déclassement l’ont condamné à la fermeture.

Descendons encore un peu. On arrivait au Trois salles qui comme son nom l’indique comportait trois salles justement. En fait c’était de la seconde exclusivité, les mêmes films qui avaient fait leur temps à l’Odéon ou au Capitole et qui revenaient continuer leur carrière au Trois salles. Les patients pouvaient ainsi économiser quelques francs, mais bien souvent ils se tapaient une copie un peu rayée qui avait souffert ou alors avec quelques mètres de moins pour cause de raccords intempestifs ! L’avantage de ces salles étaient qu’elles nous permettaient de revoir des films qu’on avait particulièrement appréciés. Par exemple c’est là que j’ai revu Les Vikings de Richard Fleischer avec mon copain René Frégni, un jour qu’on avait taillé le lycée qui nous emmerdait. L’été il donnait des reprises, par exemple Le trou de Jacques Becker ou Classe tous risques de l’incontournable Sautet. J’y ai vu tout de même du Bénazéraf, La drogue du vice avec une musique de Chet Baker. Sans doute seulement pour le titre ! Le programmateur devait avoir un faible pour Bénazéraf puisqu’il y passa ensuite Joe Caligula. Je remercie tardivement aujourd’hui cette salle de m’avoir permis de voir ce qui est devenu aujourd’hui une rareté absolue : L’empire de la nuit, film de Pierre Grimblat avec Eddie Constantine et Guy Bedos, sur un scénario de Frédéric Dard. Le film fut en effet retiré très vite pour des raisons de droits.

Ce cinéma a ensuite été de Charybde en Scylla : il fut transformé en une sorte de multiplex avant la lettre et devint le K7. Avec des salles minuscules, il s’était mis un temps au porno. Mais il y avait aussi un restaurant, un snack plutôt, où on avait nos habitudes et où les serveuses parfois nous offraient le repas gratuitement. C’était une époque comme ça.

Presque collé au Trois salles, un petit bar les séparait, c’était le Pathé-Palace qui deviendra le Pathé tout cours. Belle salle également, très bien tenue. Ils s’étaient d’ailleurs équipés d’un grand écran pour le 70mm qui fut à la mode un moment. Je fréquentais un peu moins cette salle, mais j’y ai vu quelques belles choses à commencer par Le samouraï et aussi Quand passent les cigognes, Palme d’or à Cannes. On pouvait y voir aussi des westerns de premier choix, La horde sauvage par exemple. Quand j’y allais avec mon père, souvent on rentrait par la sortie de secours en glissant la pièce au retraité qui était censé contrôler les entrées ! C’était moins drôle parce qu’au atterrissait au deuxième ou au troisième balcon et que pour visionner un film c’est toujours meilleur le rez-de-chaussée. Le Pathé fut par la suite divisé en deux, à la grande salle on y adjoint une plus petite L’Estérel.

Encore quelques mètres, et on arrivait au Français. A partir de là on commençait à quitter les très belles salles. Le Français était une salle plus petite toute en longueur. L’écran était moins intéressant et les fauteuils de mauvaise qualité. Mais enfin j’y ai aussi de très bons souvenirs, notamment L’insoumis de Cavalier, avec Delon, que j’ai vu le jour de sa sortie, juste avant que la censure n’en exige le retrait. Egalement c’est là que j’ai vu pour la première fois L’arnaqueur avec Paul Newman, sans doute un des films qui m’a le plus marqué et que j’ai vu aussi le plus de fois en salle avec La horde sauvage. J’y ai vu également Alphaville de Godard, avec Constantine, mais comme ce n’était pas un Eddie Constantine habituel, les spectateurs s’en allaient assez vite et je croie que nous sommes restés seulement deux courageux jusqu’au bout, parce qu’Alphaville, tu m’as compris... Le Français donnait aussi dans le film de qualité pour classe moyenne, par exemple Qui a peur de Virginia Woolf ? Ce segment intermédiaire du marché qui, s’il ne remplit pas beaucoup les salles permet à Télérama de se donner des airs de connaisseur.

On traversait la rue du théâtre français et on tombait sur le O’Central. Une grande brasserie qui dans le temps servait de lieu de rendez-vous aux musiciens qui recherchaient des gâches. Mon père et mon oncle étaient musiciens et ils se retrouvaient souvent sur ce coin de rue. Un peu plus bas c’était la librairie Tacussel. Une belle façade encore avec des livres en relief et en couleurs ! Et quelque pas plus pas un autre cinéma : le Cinéac. Un cinéma qui avait deux entrée l’une sur la Canebière et l’autre sur le boulevard Dugommier, avec à l’angle un bar tout en vitrines, le Splendid. Le Cinéac avait une particularité, il ouvrait le matin à 10 heures ! Il était aussi un peu moins cher. Il passait un peu des secondes exclusivités, et tournait avec des films B, ou des films d’Eddie Constantine. Avant de se transformer en un petit multiplex lui aussi, il s’essaya à revenir vers la qualité dans la programmation. Il rénova les fauteuils et l’écran et augmenta les prix. Ce devait être vers 1966 ou 1967. C’est dans ce contexte que j’y ai vu La comtesse de Hong-Kong. Film boudé par les fans de Chaplin. Et quelques semaines avant le joli mois de mai, c’est aussi là que j’ai pu voir Dans la chaleur de la nuit. Mais rapidement le Cineac revint à ses errements et en abaissant les prix il se tourna plutôt vers les secondes exploitations. Au début des années soixante-dix, c’est là que j’ai revu pour la troisième fois Le rapace de José Giovanni.

Pour ceux qui n’avaient pas beaucoup d’argent, ils pouvaient toujours aller vers la droite sur le boulevard Dugommier, en remontant vers la gare Saint-Charles, il y avait un cinéma L’étoile à tarif réduit. Il existe toujours d’ailleurs, c’est devenu une connerie porno avec sex-shop. Mais dans ma jeunesse, il passait beaucoup de westerns de seconde catégorie, du genre Randolph Scott, des films de Budd Boetticher. Et de temps en temps, le dimanche matin on allait voir des films russes parce qu’en bons communistes on adhérait à l’association France-URSS. C’était souvent des films qui exaltaient la lutte contre les nazis et la manière très sûre avec laquelle Staline conduisait la bataille. Ces séances ramenaient beaucoup de monde, il faut dire que Marseille était à cette époque-là un bastion du PCF et que ce parti était de loin le premier sur la ville. Mais pour en revenir à L’étoile ce n’était pas ma salle préférée.

Laissons tomber le boulevard Dugommier, revenons sur la Canebière. Cette fois en redescendant sur le côté droite, on tombe sur la rue de l’Arbre, que maintenant on appelle rue Vincent Scotto. Au tout début de cette artère tortueuse qui donne sur le cours Belsunce, il y a avait deux cinémas, Les variétés et Le Noailles. Ils étaient situés très exactement en face du Grand Hôtel Noailles, qui était alors l’établissement le plus luxueux de la ville. L’endroit où toutes les vedettes descendaient[1]. Ces deux cinémas n’avaient pas le même range. Les Variétés était une salle immense avec plusieurs balcons, c’était un ancien théâtre de music-hall. Ma mère y avait vu Fernandel sur scène avant la guerre. Mais dans ma jeunesse c’était une salle de cinéma de première exclusivité. Bien tenue, la salle était équipée d’un écran 70mm. On y passait du Hitchcock, mais moi je me souviens d’y avoir vu Les félins de René Clément qui m’avait tellement plu que j’étais resté deux fois d’affilé. Mais c’est ici aussi que j’ai vu mon premier Peckinpah, Major Dundee, Lord Jim de Richard Brooks et puis un film complètement oublié, King rat, de Bryan Forbes avec un formidable George Segal. Les Variétés existe toujours, c’est un cinéma un peu prétentieux, un peu branché, un peu subventionné par la mairie. Juste à côté Il y avait Le Noailles. Il avait la particularité d’avoir un toit ouvrant ce qui était bien utile quand il y avait foule et que celle-ci mal lavée exhalait des odeurs un peu douteuses.

A l’époque il y avait une première partie avec les dessins animés – souvent des Tom & Jerry – ou un court métrage et les actualités, et puis la bande annonce du film de la semaine prochaine. Et donc un entracte suivait cette première partie et c’est là que Le Noailles sortait son arme fatale, le toit ouvrant. Bon, ceci dit la programmation était tout de même de seconde qualité, les prix étaient plus faibles justement pour ça. Soit des films de série B, encore des Randolph Scott, soit des reprises. C’est là que j’ai vu le Robin des bois de Michael Curtiz par exemple. On pouvait y voir des Sherlock Holmes avec Basil Rathbone par exemple, ou des films noirs allemands du genre La grenouille attaque Scotland Yard, ou, L’araignée blanche défie Scotland Yard[2]. Rien que les titres ça valait le déplacement tout de même. Le Noailles passait aussi des films un peu fantastiques un peu horrifiques, par exemple La créature du lac noir. Mais enfin rien d’inoubliable tout de même. Le Noailles fut transformé en une caserne de marins pompiers.

C’est presque fini pour la Canebière. Mais pour cela il faut marcher encore un peu. Quand j’étais enfant, descendre au-delà du cours Saint-Louis me paraissait une sacré expédition. Mais c’est juste après qu’il y avait encore deux très bons cinémas. Le Phocéac et le Cinévog. Je ne les ai pas connus très longtemps. Ils ont fermés rapidement, sans doute étaient-ils trop excentrés par rapport aux lieux habituels des chalands en quête d’images animées. Le souvenir que j’en ai ; ce sont deux grandes salles, carrées, avec de bons fauteuils et des écrans assez larges aussi. J’y ai vu très peu de films. Je me souviens d’Ali baba et les quarante voleurs de Jacques Becker avec Fernandel, et puis de Géant avec James Dean dont on parlait beaucoup parce qu’il s’était tué comme un con dans un accident de voiture. Mais comme ces maigres souvenirs l’indiquent, je n’y ai pas vu beaucoup de choses.

Reste le petit dernier, Le Raimu. Situé presque au Vieux Port, entre deux pâtisseries de qualité, c’est le laissé pour compte de la cinéphilie marseillaise. Et s’il portait un nom glorieux en hommage au célèbre comédien, il connut une triste fin. En effet, il devint à la fin des années soixante un cinéma avec strip-tease, et puis il a fermé n’est-ce pas. C’est une salle que j’ai donc peu fréquentée. Le seul souvenir que j’en ai c’est d’un Jim la jungle avec Johnny Weissmuller un peu vieillissant. Mais je ne suis pas très sûr du titre, je crois que c’est Jim la jungle dans l’antre des gorilles.

Cette première revue des cinémas marseillaus montre que la Canebière était l’artère du cinéma populaire, les grosses sorties, le gros public du samedi soir. C’était le centre si je peux dire, mais Marseille possédait bien d’autres cinémas plus originaux. Pour les découvrir, il faut s’éloigner un peu et prendre la tangente.

[1] C’était la partie chic de la Canebière. C’est aujourd’hui un boui-boui qui accueille un commissariat et ses policiers.

[2] Ces films étaient adaptés d’Edgar Wallace. On en compte 55 en tout. http://www.senscritique.com/liste/Krimis_The_German_Wallace_Wave/185446

4 commentaires

4 commentaires

-

La Résistance a été un thème très important dans le cinéma d’après-guerre. Et les réalisateurs de la génération de René Clément ont été fortement marqués par elle. Ce fut le cas de Jean-Pierre Melville avec le très beau L’armée des ombres, il avait été lui-même résistant. Clément également. Son premier film de long métrage fut d’ailleurs La bataille du rail, à la gloire aussi bien de la Résistance que des cheminots. Ce film avait été salué à Cannes en 1946 où il avait obtenu le Grand Prix du festival, l’équivalent à l’époque de la Palme d’or. Mais Clément avait mis également en scène Le père tranquille, et puis Les maudits relatait la fuite éperdue d’anciens collaborateurs. Ce dernier film obtiendra le Grand Prix à Cannes en 1947. Il reviendra encore à l’Occupation et à la Résistance avec Paris brûle-t-il ?

Thérèse accompagne les aviateurs chez le pharmacien

René Clément avait travaillé sur le scénario du Jour et l’heure avec André Barret et Roger Vailland qui lui aussi avait eu un rôle très actif dans la Résistance et qui avait connu ses premiers succès littéraires avec Drôle de jeu, un roman réécrivant avec beaucoup de fiction son activité de résistant qui avait obtenu le prix Interallié en 1945. Clément et Vailland se sont d’ailleurs aux dires du premier très bien entendus.

Elle va héberger Alan chez elle

Thérèse Dutheil qui s’est rendu dans un village pour trouver des produits de la ferme va se retrouver embarquée contre son gré dans l’accompagnement de trois aviateurs, deux anglais et un américain. Elle les guide dans Paris jusqu’à une pharmacie qui fait partie d’un réseau de Résistance et qui est chargé de les évacuer sur l’Espagne. Mais le pharmacien est surchargé, et Thérèse va finalement s’occuper du pilote américain. Elle l’héberge chez elle où elle vit seule avec ses deux enfants depuis que son mari a été fait prisonnier. Elle va aider aussi Alan à prendre le train pour Toulouse avec un de ses compatriotes, Pat. Mais les choses vont mal tourner, repérés par la Gestapo, Thérèse et Alan ne doivent leur salut qu’à l’élimination de l’agent de la Gestapo. Mais Pat trouve la mort. Arrivés à Toulouse grâce à l’aide des cheminots, ils vont assister à l’assassinat par les Résistants d’un procureur dont le passe-temps est de faire condamner les patriotes. Raflés par la police française, ils ne s’en tireront que grâce à une astuce de Thérèse qui endosse pour la circonstance le costume d’une résistante activement recherchée, Sophie. Ils finiront par être recueillis par le maquis et ils se sépareront, alors même qu’on apprend le débarquement des alliés en Normandie.

Pour passer en Espagne il faut prendre le train

Le scénario est assez linéaire et aussi plutôt fidèle à l’esprit de la Résistance. Mais au-delà de cet aspect, il y a bien sûr la manière d’aborder ce thème. C’est à la fois l’aventure entre un jeune américain et une mère de famille un peu isolée et aussi une description minutieuse de cette période très confuse de l’Occupation. Bien entendu on y trouvera la peur, les collaborateurs, la Milice, les difficultés d’approvisionnement ou encore celles de se déplacer sans trop de danger. Le flirt entre Thérèse et Alan ne débouchera pas vraiment sur une histoire d’amour. Il y a au-delà de l’exaltation de l’esprit de la Résistance la vie de gens ordinaires qui se retrouvent plongés dans des actions héroïques autant que nécessaires. Quelques signes montreront que la population, même si elle comprend ses traitres et ses miliciens, est plutôt du côté de la Résistance. Par exemple cette vieille femme qui adressera un signe à Thérèse pour lui signaler la présence de policiers allemands. De même on verra que le maquis est dans une relation d’identité avec les villages qu’ils contrôlent.

Un cheminot aide Alan à se débarrasser de ses menottes

On peut reprocher au film de s’attarder un peu trop longuement sur la relation entre Alan et Thérèse. Mais la seconde partie, à partir du moment où il faut fuir pour tenter de rejoindre Toulouse, est très rythmée et excellemment filmée. Il y a ce long passage dans un train surchargé qui est sensé s’en aller vers Toulouse mais qui sera stoppé pour cause de bombardement. Et dans le train il va se passer des choses dramatiques. C’est la mort de Pat qui se fait assassiner par l’agent de la Gestapo, mais c’est aussi les vérifications des papiers et l’arrestation d’Alan par l’homme de la Gestapo qu’il faudra bien assassiner à son tour pour survivre encore un peu. Tout cela se passe dans une cohue épouvantable et claustrophobique, avec les pèlerins qui s’en vont à Lourdes en entonnant « Pitié mon Dieu sauvez la France au nom du Sacré Cœur ». C’est filmé tout en longueur, par-delà les têtes qui dépassent. À Toulouse l’assassinat du procureur plonge Alan et Thérèse dans de grandes difficultés. Le meurtre commis par les résistants qui sont arrivés et qui repartent en vélo est absolument saisissant, avec une belle perspective sur le bistrot dans lequel le procureur veut se rendre. Et puis ce sera la longue randonnée pour rejoindre le maquis avant de passer les Pyrénées. Là, la perspective change, l’atmosphère s’apaise en devenant plus rurale, avec un petit bal champêtre qui annonce en fait le retour des temps heureux, mais la tension ne retombe pas pour autant parce que Thérèse et Alan vont devoir se séparer très vite.

A Toulouse Alan et Thérèse se font arrêter

La direction d’acteurs est comme toujours avec Clément excellente. Simone Signoret, actrice très engagée, donne beaucoup de poids et de nuance à son personnage. Elle avait l’année précédente tourné Les mauvais coups d’après Rçoger Vailland déjà. Thérèse est une femme qui découvre sa force en l’exerçant. C’est autour d’elle que le film est construit. Stuart Withman est moins intéressant, un peu pâle, mais il tient tout de même sa place. Les seconds rôles sont particulièrement soignés. Michel Piccoli interprète Antoine, un ami d’enfance de Thérèse, un résistant, Marcel Bozzuffi un peu pourri et nerveux, méchant même. La palme du salaud revient pourtant à Reggie Nalder qui incarne avec son physique des plus particuliers l’homme de la Gestapo. D’autres comme Karl Studer ou Bill Kearns sont des habitués des rôles d’Américains dans les films français. Studer se retrouvera plusieurs fois dans des réalisations de Melville et Bill Kearns était déjà présent au générique de Plein soleil. On reconnaitra encore Henri Virlojeux dans le rôle du pharmacien résistant et Géraldine Page, actrice française ayant fait par ailleurs une carrière internationale dans le rôle de la belle-sœur un rien acariâtre. Les deux sœurs Azoulai qui jouent les filles de Thérèse montrent à quel point Clément savait diriger les enfants et en obtenir le meilleur.

Le commissaire croit avoir capturé une résistante du nom de Sophie

Le film est tourné en écran large ce qui facilité l’utilisation des profondeurs de champ et la complexité des décors. Le mouvement de caméra panoramique est très juste lors de la scène de l’attentat contre le procureur, permettant de saisir en un clin d’œil l’ensemble du carrefour et ses dangers. La photo est signée Henri Decae, le photographe attitré des films de Melville. Il y a donc un côté film noir qui ressort très bien. Le montage a été réalisé par René Clément lui-même et donne une grande vivacité au film. Les assistants réalisateurs sur ce film étaient Claude Pinoteau et Costa-Gavras que Clément aimait beaucoup. Ils auront beaucoup appris de Clément et feront somme toute une très bonne carrière aussi.

§e police veut faire parler Alan

Film à gros budget, le succès a été international et le film a été très bien distribué aux Etats Unis. Il a été bien accueilli en France par la critique sauf évidemment par les couillons de la Nouvelle Vague et par cette bourrique de François Truffaut. Le prochain René Clément sera Les félins et sera un nouveau succès.

Les adieux sont difficiles

René Clément dirigeant Simone Signoret et Stuart Whitman

votre commentaire

votre commentaire

-

La second Palme d’or de Ken Loach appelle plusieurs remarques. La première est qu’encore une fois on attribue une Palme d’or à un cinéaste qui n’a aucune grâce, ni aucun style propre et qui dans ses meilleurs moments filme à la manière des téléfilms fauchés. Evidemment je n’ai pas encore vu le dernier Ken Loach, et donc on peut m’accuser de partialité. Je ferais mon mea culpa éventuellement en temps utile. Mais la rumeur nous signale que ce film est encore plus médiocrement filmé que les précédents, il n’y a que peu de raisons qu’à son âge Ken Loach s’améliore.

A quoi attribuer son succès ? Sans doute parce qu’il aborde des sujets peu courants dans la production cinématographique. Mais il a plus de succès qu’un John Sayles par exemple qui est bien meilleur réalisateur que Loach. Ce qui veut dire clairement que l’un arrive à se faire connaître et reconnaître et que l’autre reste à la marge du battage médiatique.

On remarquera que Ken Loach s’est fait connaître aussi comme militant antisioniste - soit comme un antisémite de gauche – en appuyant les demandes de boycott des films israéliens dans tous les festivals où il était invité, menaçant de ne pas participer à ce festival si ces films israéliens y étaient projetés. Cette forme de censure réclamée par un réalisateur est à proprement parler dégueulasse. Vient-il à l’idée de ce crétin de Loach de boycotter des films chinois ou iraniens ? Non évidemment, pour lui – comme pour Godard – Israël et les Juifs sont le mal absolu. Ce n’est pas un hasard si tous les deux viennent du gauchisme militant, l’un du trotskysme, l’autre du maoïsme[1].

Voilà ce que disait en 2009 Ken Loach :

"Ça ne me surprend pas qu'il y ait une montée de l'antisémitisme. En fait, c'est parfaitement compréhensible car Israël nourrit des sentiments d'antisémitisme." [2]

On imagine le tollé qu’une telle assertion aurait déclenché si elle était venue de Jean-Marie Le Pen ! Mais c’est déjà ce que disait Céline dans les années trente quand il disait que finalement les Juifs étaient responsables de l’antisémitisme.

Il apparait que Loach est plutôt devenu au fil des années la bonne conscience d’une partie de la bourgeoisie qui ne sait rien ni de la classe ouvrière et de ses problèmes, ni de la guerre d’Espagne. Je remarque pour finir que les commentaires de la presse disent aussi que cette Palme d’or Ken Loach ne la doit pas à son talent, mais bien plutôt à une forme de politiquement correct qui a envahi la Croisette[3].

Vous noterez que la Palme d’or a été remise par Mel Gibson, acteur ouvertement raciste et antisémite[4] qui avait fait parler de lui à l’occasion de son film Apocalipto qui apparaissait comme un brûlot d’extrême-droite. Mais si un Israélien avait remis la Palme d’or à Ken Loach, nul doute que celui-ci s(en serait indigné. Mais enfin du moment que Ken Loach se dit de gauche et ennemi du système il semble que cela suffise à rassurer un certain public.

[1] En 68 Godard était dénoncé comme le plus con des Suisses pro-chinois. Sur l’antisémitisme de Godard, voyez Antoine de Baeque, Godard, Grasset, 2010.

[2] http://www.resiliencetv.fr/?p=5203

[3] http://next.liberation.fr/cinema/2016/05/22/ken-loach-le-survivant_1454474

[4] http://www.20minutes.fr/cinema/585701-20100720-mel-gibson-descente-enfers ou http://www.lefigaro.fr/cinema/2012/04/13/03002-20120413ARTFIG00388-mel-gibson-de-nouveau-accuse-d-antisemitisme.php

votre commentaire

votre commentaire

-

Ce film a participé du renouveau du film noir de la fin des années soixante. Mais en même temps il va remettre la carrière chaotique de Gordon Douglas sur les rails. En effet ce dernier qui a tourné un peu n’importe quoi, comme un bon petit mercenaire hollywoodien, va mettre ses qualités techniques au service d’ambitions plus élevées. En même temps c’est le troisième film de la collaboration entre Frank Sinatra et Gordon Douglas. Il y en aura quatre en tout, dont deux centrés sur le personnage du détective privé Tony Rome. De ces quatre contributions, The detective est le plus grave et le plus noir.

Un crime à connotation sexuelle a eu lieu

Adapté d’un roman de Roderick Thorp – l’inspirateur du film Die hard et de ses suites – l’action se passe à New York. Le sergent Joe Leland est un flic intègre qui va être amené à enquêter sur un crime sexuel plutôt sauvage. Malgré les difficultés rencontrées, il va s’orienter vers Felix Tesla, un homosexuel déséquilibré qui a des antécédents judiciaires importants. Felix va passer sur la chaise électrique. Mais quelques temps plus tard, il va être sollicité par une jeune femme, Norma MacIver, qui soupçonne que, malgré les apparences, son mari ne s’est pas suicidé comme le veut l’enquête, mais a été assassiné. Elle avance des éléments troublants. Leland va reprendre l’enquête et découvrir que MacIver trempait probablement dans des affaires de corruption sur toile de fonds immobilière. Il mènera ses investigations jusqu’à leur terme, mais la vérité aussi dérangeant soit-elle n’est pas celle qu’il croyait. Il sera contraint de démissionner de façon à pouvoir continuer à se battre contre la corruption.

Leland vient aux nouvelles

Bien que Gordon Douglas soit par ailleurs un fieffé réactionnaire, chasseur de rouge, la thématique du film est clairement de gauche. Non seulement elle s’applique à dénoncer la corruption des édiles de la ville, mais elle s’attaque à la vision morbide que les gens se font des homosexuels. Nous sommes à la fin des années soixante, et la liberté sexuelle affleure à peine. Mais le héros n’est pas non plus à l’abri des dérèglements de la société. Il sera contraint de se séparer aussi de sa femme, Karen, qui trompe compulsivement son mari avec des hommes de rencontre. Joe Leland a aussi cédé aux sirènes de la gloire, et il s’est forcé un peu pour assurer les aveux de Felix qu’il accompagnera jusqu’à la chaise électrique. Il sera choqué d’apprendre incidemment qu’en réalité il n’était pas coupable. On voit que le scénario est suffisamment compliqué pour attirer les amateurs de « noir », il est compliqué non seulement dans l’intrigue proprement dite, mais également dans l’analyse des comportements des différents protagonistes. Leland qui se veut simple et droit sera pris à son propre jeu. Au-delà de sa propre ambiguïté, c’est aussi celle de la police qui est questionnée. Les flics de son équipe se révèlent des salauds, comme Nestor, ou des corrompus comme Curran. Le film se veut très réaliste, aussi bien dans la description d’une réalité sordide, que dans les nuances que les personnages représentent.

Leland arrête Felix sur la plage

Le rythme du film est relativement lent. Gordon Douglas prend le temps de filmer de longs flash-back concernant aussi la relation de Leland et de Karen, que le développement de la relation homosexuelle de MacIver. L’échec du couple Leland donne quelque chose de mélancolique à toute l’histoire. Il s’attarde aussi sur la vie ordinaire du commissariat, sur les conflits qu’il peut y avoir entre la police et les édiles de la ville. Leland est filmé comme un anti-héros en quelque sorte, un homme ordinaire qui essaie juste de tenir son rang en faisant un métier difficile. Curieusement il y a assez peu d’extérieurs et le film est surtout porté par des dialogues. Filmé en écran large, avec des couleurs assez passées, la réalisation n’a rien de flamboyant. Mais c’est justement ça qui donne son cachet au film. Très peu de scènes d’action, mais elles sont significatives, que ce soit l’arrestation de Felix ou l’attentat contre Leland, et très bien réalisées. On regrette qu’il n’y en ait pas eu un peu plus.

Les relations entre Leland et sa femme se dégradent

Le film a un autre atout majeur, c’est son interprétation. Sinatra n’est d’ailleurs pas le meilleur. Il est vrai qu’il n’a jamais été un acteur extraordinaire, ici il est un peu mou. Il incarne cependant Leland avec beaucoup d’application, mais il manque de tonus. Les femmes sont plus intéressantes, à commencer par Lee Remick dans le rôle de son épouse Karen. Elle a un physique attachant et il lui suffit de paraître et de sourire pour qu’on soit enthousiasmés. Jacqueline Bisset incarne l’obstinée Norma. Elle a dans ce film une grâce qu’elle ne retrouvera plus par la suite. Mais les seconds rôles sont aussi excellents à commencer par Tony Musante dans le rôle de l’étrange Felix. Robert Duvall était au début de sa carrière, et s’il n’avait pas beaucoup plus de cheveux, il avait déjà une personnalité très affirmée. On retrouve aussi des acteurs abonnés aux films noirs et aux figures de flics comme Ralph Meeker toujours très bon, ou encore le remarquable Jack Klugman.

Norma donne des indications précieuses à Leland

Le film a été salué à sa sortie comme novateur et le public a suivi. Malgré les petits coups de mou qu’on trouvera ici ou là, le film se revoie avec plaisir et passe bien le cap des années.

Leland sera victime d’un attentat

Gordon Douglas et Sinatra sur le tournage

votre commentaire

votre commentaire

-

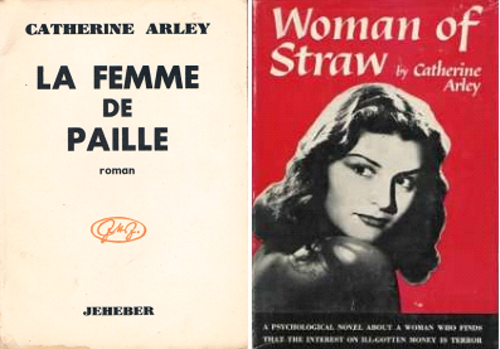

Basil Dearden est un réalisateur anglais qui s’est illustré après la guerre dans le policier avec quelques incursions dans le genre noir. Quelques-uns de ses films conservent un grand intérêt, comme par exemple La victime avec Dirk Bogarde, ou Hold up à Londres. Rencontrant le succès il s’égara ensuite vers des grosses productions imitant la manière hollywoodienne, engageant des grandes vedettes internationales comme pour Khartoum. La femme de paille est, avant d’être un film, un roman de la française Catherine Arley qui, dans la lignée de Boileau-Narcejac rencontra un succès international immense dans les années soixante. Incontestablement La femme de paille qu’elle publia au début des années cinquante, est son roman le plus connu. Elle le porta aussi au théâtre. Elle est aujourd’hui un peu oubliée, sans doute parce que le sous-genre qu’elle représentait est un peu tombé en désuétude. Ces récits étaient assez brefs, écrits d’une manière efficace, très cinématographique.

Anthony Richmond engage une infirmière, Maria Marcello, pour qu’elle s’occupe de son oncle, le vieux Charles Richmond, un homme immensément riche et odieux, raciste et cruel. Il lui avoue rapidement que le but de la manœuvre est que Maria se fasse épouser et qu’ainsi, l’oncle étant bien malade, elle hérite de sa fortune et qu’elle le récompense pour un million de livres. Il ne cache pas que pour des raisons familiales il déteste cordialement son oncle. Dès le départ les relations entre Maria et Charles Richmond vont être tendues, et elle fera plusieurs ses valises. Mais elle s’est par ailleurs laissée séduire par Anthony et finalement arrive à se faire épouser au cours d’une croisière à Majorque. Tout semble aller pour le mieux, surtout que M aria se prend de tendresse pour Charles qui peu à peu sort de son isolement et de sa méchanceté pour retrouver un peu d’humanité. Mais juste avant de rentrer en Angleterre Charles décède. Anthony incite Maria à ne pas déclarer le décès, arguant du fait que le testament de Charles en faveur de Maria n’a pas été encore homologué. Les choses ne se passent pas comme Maria le souhaitait, et les domestiques se rendent compte que quelque chose ne va pas. Ils vont alerter la police qui va découvrir qu’en réalité Charles est mort empoisonné. Dès lors c’est Maria qui va se retrouver accuser de l’assassinat. Toutes les preuves sont contre elle. Il apparaît que la mort de Charles est un plan diabolique d’Anthony pour s’approprier toute la fortune de son oncle.

Charles est infirme et règne en tyran sur le manoir

La trame de fond est aussi bien une critique acerbe des différences de classes, qu’une réflexion sur les rapports de domination entre les sexes. C’est aussi pour Dearden une manière détournée d’interroger les fameuses valeurs traditionnelles britanniques qui reposent sur une hypocrisie sans fin et qui se trouvent gangrenées par les questions d’argent. En même temps c’est une opposition entre le sud de l’Europe pauvre mais jeune, Maria est italienne, et l’Europe du nord, riche mais vieillissante et impotente, Charles est anglais. Evidemment l’objet du film n’est pas de faire un traité politique, heureusement, mais plutôt de se servir de ces oppositions pour révéler les caractères et conduire le récit vers la nécessité du crime. Plusieurs plans montrent le contraste entre le manoir ou le luxueux yacht de Charles et le médiocre logement de Maria, à Londres comme en Espagne. C’est donc l’histoire d’un trio particulier puisque chacun de ses membres est frustré : Charles parce qu’il est infirme, Anthony parce qu’il a été dépossédé de la fortune de son père, et Maria parce qu’elle doit subir le comportement sordide de Charles. L’héroïne est Maria, c’est d’ailleurs la seule qui présente des sentiments humains. Mais c’est aussi la seule qui se laisse manipuler parce qu’elle a donné toute sa confiance à Anthony. Pour autant elle n’est guère plus claire puisqu’elle se lance ouvertement dans une captation d’héritage. Et si elle est condamnée à mort c’est bien aussi parce que dès le départ elle a cédé aux exigences d’Anthony de séduire d’une manière indirecte le vieux Charles pour son argent. Si elle est victime de la machination d’Anthony, elle est aussi coupable.

Homme d’affaires pointilleux, Charles brasse des affaires aux quatre coins du monde

Evidemment dans un tel scénario il y a des invraisemblances assez grossières, comme par exemple cette manière de vouloir faire passer Charles pour vivant aux yeux de la domesticité, ou même le rebondissement final. Mais c’est presque la loi du genre. Ouvertement Dearden lorgne du côté d’Hitchcock, plutôt Rebecca et Suspicion. C’est assez réussi. Les décors sont très bien choisis ce qui donne un accent de vérité à ce drame. La majorité du film se passe dans des tête-à-tête un petit peu bavard, mais l’aspect théâtral du film est assez bien évacué par le déplacement incessant des personnages.

Le retour de Maria modifie le caractère de Charles

La réussite du film repose pour beaucoup sur l’interprétation. Gina Lollobrigida est Maria, avec toute la sensualité nécessaire. Mais au-delà de sa plastique, elle passe facilement de la colère au désespoir, s’adoucissant parfois dès qu’elle se rend compte de la faiblesse véritable de Charles. Mélange de dureté et de sentiment, elle représente tout à fait l’Italienne telle qu’on se l’imaginait dans les années soixante. Sean Connery est impeccable dans le rôle d’Anthony, même si on peut critiquer son maquillage outrancier. Il manifeste assez bien cette sourde colère contre son oncle, que cette séduction qui va emporter la pauvre Maria. Il sortait à cette époque des succès internationaux des premiers James Bond et cherchait à diversifier sa carrière – il n’aimait pas le personnage de Bond qu’il trouvait raciste et trop anglais. Il donne ici beaucoup de subtilité à son personnage à la fois charmeur et cruel et montre ici qu'il vaut mieux que James Bond. La même année il tournera dans Marnie d’Hitchcock justement, et l’année suivante, après le succès immense de Goldfinger, il entamera une collaboration très fructueuse avec Sidney Lumet avec La colline des hommes perdus. L’odieux Charles est interprété par le très anglais Ralph Richardson. Il est, avec ce personnage, comme une explication du déclin de l’Angleterre qui à cette époque-là est très discuté.

Maria s’inquiète de la santé de Charles

Le film est soigné, bien que la réalisation ne soit pas vraiment remarquable, le budget est conséquent. Les scènes de tempête sur le bateau ne sont pas très convaincantes, mais pour le reste la manière de filmer le manoir en utilisant la profondeur du champ pour bien marquer ce qu’il a d’écrasant et de morbide, ou la façon de regarder derrière les jalousies une Espagne endormie au soleil, tout cela passe très bien. Les scènes de repas au château comme sur le yacht ou encore la fête qui est donnée pour le mariage, manifestent cette distance de classe entre Charles et le reste du monde. L’écran large ajoute un peu de majesté à l’histoire et la photo est bonne. Le montage est vif et maintient l’intérêt soutenu du spectateur.

Maria comprend qu’Anthony l’a piégée

Si ce n’est pas un chef d’œuvre, c’est donc un film solide qui se revoit avec plaisir plus de cinquante ans après sa sortie. Il a bien passé le cap des années. Curieusement il est devenu très difficile à trouver en France dans une bonne édition. On remarquera aussi l'importance du fauteuil à roulette, un peu comme dans les vieux Frédéric Dard !

Anthony retourne en maître au manoir

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles

Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires

Suivre le flux RSS des commentaires