-

Quand on voit Crime wave, du point de vue du travail de la mise en scène, on se demande pourquoi André de Thoth n’a pas fait une carrière plus importante. S’il a beaucoup tourné, 3 films en 1953, 4 films en 1954, il n’a jamais eu accès aux gros budgets, et il terminera sa carrière en Europe, en Italie en tournant des Peplums. On est surpris par la rigueur de son travail, mais après tout on se dit que ce fut aussi le lot de Budd Boetticher ou de Phil Karlson. De Toth n’a fait que quelques incursions dans le film noir, et encore tardivement. Il a tourné bien plus de westerns, notamment avec Randolph Scott, mais aussi Indian fighter avec Kirk Douglas, ou encore Day of the outlaw qui est une sorte d’hybridation entre le western et le film noir, et qui est sans doute ce qu’il a fait de meilleur. Crime wave est un film noir qui se veut d’abord une image réaliste de la périphérie de Los Angeles et de la criminalité qui va avec. Le film tente d’éviter tout manichéisme et va se trouver solidement ancré dans des décors réels, pour cette raison, il se trouve plutôt éclaté en ce qui concerne les personnages qu’on va suivre à l’écran.

Hastings tire sur le policier

La bande de Doc Penny attaque une station-service pour tenter de se faire un peu de monnaie avant de monter un gros coup. Mais par hasard, un motard de la police qui passait par là va être abattu par Hastings. Il a eu le temps toutefois de blesser Morgan. Le gang se sépare, Morgan va tenter de se réfugier chez Steve Lacey, un ancien compagnon de cellule, afin d’y attendre le toubib qui pourrait le soigner. Doc Penny lui a donné de l’argent pour le payer. Mais Steve est maintenant rangé des voitures, il a un bon travail dans la mécanique d’aviation et marié. Sa femme lui conseille de prévenir la police afin qu’il se mette à l’abri car il est en liberté conditionnelle. Mais il n’en aura pas le temps. Lorsque le toubib, Otto Hessler, arrive, Morgan décède. Il se décide donc à appeler son responsable qui va venir tenter de le protéger. Pendant ce temps la police enquête, rapidement le lieutenant Sims identifie les gangsters et va s’intéresser à Steve Lacey qui a été en prison avec le gang, et ce d’autant plus que Morgan est mort chez lui. Mais celui-ci refuse de coopérer, il ne veut pas avoir la réputation d’une balance. Finalement au bout de 3 jours, Sims relâche Steve et sa femme. Mais Doc Penny et Hastings qui ont fait encore des petits coups à San Diego viennent se cacher chez Lacey et le menacent. De son côté Sims met la pression sur Otto Hessler qui s’est fait vétérinaire après avoir été radié de l’ordre des médecins. Alors que le toubib s’apprête à dénoncer le gang à la police, Hastings intervient et lui règle son compte. La police ne peut que constater les dégâts. En vérité Doc Penny veut se servir de Steve pour l’attaque d’une banque qui viendrait couronner sa carrière de malfrat, mais aussi pour que celui-ci qui a son brevet de pilote les amène au Mexique une fois le coup fait pour échapper à la police. Il use toujours des mêmes moyens, lui promettant une part du butin, et menaçant sa femme de rétorsion s’il n’obéit pas. Il va également chercher d’autres complices pour l’accompagner, et il décide que Steve conduira la voiture. L’attaque de la banque a lieu dans les règles, mais ce sont les policiers qui sont au rendez-vous, une fusillade éclate : Doc Penny et ses complices sont tués ou arrêtés. Steve veut aller délivrer sa femme qui est sous la garde de Johnny, un psychopathe notoire. Il est poursuivi également par Sims. Une bagarre éclate entre Steve et Johnny, Sims intervient, arrête Johnny et finit par laisser s’en aller Steve et sa femme. En effet depuis le début Sims était au courant de l’attaque de la banque, il avait truffé l’appartement de Steve de micros, et le personnel avait été remplacé par des policiers pour coincer la bande.

Morgan blessé demande de l’aide à Lacey

Le scénario est solide et bien construit, sauf le dénouement qui parait un peu téléphoné puisqu’on a caché au spectateur le fait que la police surveillait Steve depuis longtemps. Si le lieutenant Sims est le personnage central, le point de vue est divisé en trois : il y a d’un côté Steve et sa femme qui se trouvent mêlés bien malgré eux aux exactions de la bande de Doc Penny et qui ne savent pas très bien comment s’en sortir entre les menaces des gangsters et la crainte que la police ne renvoie Steve en prison. Ensuite il y a le gang qui multiplie les petits hold-ups afin de préparer leur gros coup. Cette bande apparaît plutôt médiocre et promise rapidement à la prison, tant elle semble tout faire pour se faire coincer et puis il y a la police et le lieutenant Sims qui sont chargé de remettre un peu de l’ordre et de punir les truands. Les comportements des uns et des autres sont guidés par les circonstances. Sims est un flic bougon, plutôt brutal, il cherche par son attitude à faire réagir aussi bien Steve que les truands. Mais derrière cette attitude dictée par son métier, il y a aussi un homme qui sait faire preuve de compassion quand il le faut. Steve Lacey apparait comme un personnage assez falot. Plutôt égoïste, comme sa femme d’ailleurs, il tente de se sauver sans rien donner en échange. Il a peur aussi bien de la police que des gangsters qui le tiennent sous leur menace. Il est assez antipathique de par son indécision. Les truands ne sont guère plus attachants. Cupides et bornés, ils ne savent réagir que par la violence et les menaces, ils n’ont pas de plan à long terme. Ils apparaissent un peu dégénérés. Le pire étant sans doute Johnny qui ne rêve que de violer Ellen dès que ses complices ont le dos tourné. Doc Penny qui a passé l’essentiel de sa vie adulte en prison rêve qu’il est un grand truand, capable de mettre sur pied des coups formidables. Mais en fait, il est plutôt médiocre comme chef de gang.

Sims harcèle Steve Lacey pour le faire coopérer

Comme on le voit ce ne sont pas des personnages héroïques qui se trouvent embarqués dans cette histoire. Mais ils sont le produit presqu’ordinaire de la ville. La ville c’est ici la périphérie de Los Angeles dont les décors jouent un rôle décisif. Elle est indifférente à tout, mais c’est elle qui a formé et distribué les caractères. On verra la police effectuer des descentes dans des bars miteux, ou encore ramasser des prostitués et des petits délinquants qui paraissent plus comme des victimes de ce mode de vie brutal et incertain, que comme des prédateurs maîtres de leur destin. C’est le point le plus intéressant de la réalisation, cette capacité à donner vie à des décors naturels. Les scènes tournées en studio sont en nombre limité. Et cette volonté de naturalisme engendre une grande mobilité de la caméra. Par exemple, lorsque Sims poursuit Steve vers la fin du film, cette poursuite est saisie dans les difficultés mêmes de la circulation automobile, avec les grands boulevards filmés en enfilade. Bien sûr on coupera avec des transparences sensées représenté le point de vue à l’intérieur des véhicules, mais c’est la mise en perspective de la ville et de sa banlieue qui donne son cacher au film. Los Angeles n’est pas une ville solaire, elle est filmée de nuit, avec ses ombres menaçantes, ou alors sous la pluie comme dans la scène finale. C’est sans doute là une manière de s’abstraire d’Hollywood et de ses paillettes. Le costume du lieutenant Sims n’est d’ailleurs pas très bien repassé et sa cravate est toute de travers.

Tout le monde est rapatrié au poste de police

Il y a des très belles scènes comme les rafles dans la ville, avec cette longue litanie d’hommes entravés débarqués par la police pour être interrogés, ou encore ces visites dans des bars mal famés et des quartiers délabrés. La scène du hold-up raté est exemplaire dans la maitrise du tempo. Doc Penny et Hastings s’introduisent directement dans la banque comme des clients, tandis qu’un complice passe par l’arrière, prétextant contrôler le compteur électrique. Tout cela dure bien plus longtemps que l’attaque elle-même, et c’est justifié parce que cela fait monter la tension et rend incertain le résultat. L’action proprement dite est très brève, les gangsters piégés tentant rapidement de prendre la fuite. On a le même respect du tempo également au début du film quand Morgan fait semblant de remplir le réservoir d’essence en espérant que le motard de la police s’éloignera rapidement de la station-service. Remarquons aussi la reprise de la scène de la réunion du gang sous la lampe électrique pour étudier le schéma qui permettra de mener à bien le hold-up, scène qu’on a vu très souvent au moins depuis Asphalt jungle. L’ensemble est bien soutenu par la photographie du vétéran Bert Glennon qui entre autres avait obtenu un Oscar pour la photo de Stagecoach.

La police cherche Doc Penny et Hastings

La volonté de réalisme est marquée aussi par les orientations de la distribution. L’ensemble des acteurs ne possède pas ce glamour lisse hollywoodien. Ils ont des gueules marquées par la vie et ses difficultés. Il y a d’abord Sterling Hayden, grand acteur dans tous les sens du terme, et rien que pour cela le film mériterait d’être vu. A cette époque il multipliait les rôles de ce type, le flic bougon et violent, obsédé par son métier[1]. Il est vrai que sa stature et son physique ne lui permette pas trop de diversifier son jeu d’acteur. Mais il est le plus souvent très bon, et ici il est excellent, engueulant tout le monde, particulièrement dans la scène finale quand il chasse le couple Lacey. Par contre ce couple Lacey, formé de Gene Nelson et de Phillys Kirk apparait un peu pâle. Ils ne feront pas grand-chose au cinéma tous les deux, on les reverra plutôt à la télévision. Les gangsters sont bien plus intéressants. En chef de bande on a Ted de Corsia dans le rôle de Doc Penny. Son physique parle pour lui. Il suffit qu’il soit là pour faire exister un personnage. A ses côtés on a Charles Bronson dans le rôle d’Hastings. A cette époque-là il utilisait son vrai nom de Charles Buchinsky. Acteur minimaliste, il sait très user de son physique singulier. Notez la présence de Ned Young dans le rôle de Morgan. Il s’agit de Nedrick Young, un scénariste qui avait fait entre autres films Jailhouse rock avec Elvis Presley, mais aussi The defiant ones, film de Stanley Kramer sur le racisme. Mais Nedrick Young tout comme Sterling Hayden d’ailleurs avait vu sa carrière entravée par la chasse aux sorcières, si bien qu’il dut faire un peu n’importe quoi pour gagner sa vie, y compris homme à tout faire dans les studios de la Warner, signant de temps en temps un scénario d’un pseudonyme, Nathan Douglas. Bien que son rôle soit minime, il est très bien. Et puis on va retrouver des figures comme l’étrange Timothy Carey, souvent habitué des rôles violents de psychopathes. Il retrouvera Sterling Hayden dans The killing de Kubrick.

Sims fait embarquer tout le monde

Film à tout petit budget, tout en n’étant pas un film B, il dure à peine plus d’une heure. Mais sa densité compense largement cette faible durée. S’il n’a pas eu à sa sortie les louanges de la critique, c’est devenu au fil du temps une sorte de classique du film noir, certains n’hésitant pas à le classer parmi les meilleurs films noirs de tous les temps, sans doute à cause de son rythme excellent et de son vérisme appuyé sur une nostalgie évidente de ce qu’a pu être Los Angeles dans le début des années cinquante. Mais il y a bien sûr ce regard froid porté par André De Toth, cette absence de compassion envers ces protagonistes qui s’agitent dans tous les sens et qui semblent plus être manipulés comme des pantins, plutôt que maîtres de leur destin.

Sims apprend à Steve et à Ellen qu’ils étaient sous surveillance

Sims a laissé partir Steve et Ellen

[1] Voir par exemple Naked alibi. http://alexandreclement.eklablog.com/alibi-meurtrier-naked-alibi-jerry-hopper-1954-a125054522

votre commentaire

votre commentaire

-

A cette époque-là, Carlo Ponti misait à fond sur une carrière américaine de Sophia Loren. Il y arriva à peu près, quoique la filmographie hollywoodienne de sa femme soit plutôt médiocre si on la compare à sa filmographie italienne. C’est d’ailleurs en retournant dans son Italie natale qu’elle trouvera enfin la consécration avec La Ciociara. L’idée était de faire de Sophia Loren autre chose qu’une actrice aux longues cuisses et à la poitrine avantageuse. On va donc chercher des sujets qui la confirmeront comme une actrice talentueuse dans un répertoire dramatique. The black orchid est sensé jouer ce rôle-là puisqu’il s’agit d’une jeune veuve dont le mari a été assassiné par la mafia. On partira donc d’une idée de film noir, mais la mode en étant passée, on s’en éloignera en même temps ! Le réalisateur sollicité sera Martin Ritt, un réalisateur engagé, très proche de Paul Newman, mais dont les films connaitront des hauts et des bas, oscillant entre drame poignant et mièvrerie consensuelle. Mais c’est selon moi un cinéaste très sous-estimé, alors que des films comme The Molly Maguires ou Stanley and Iris valent un peu plus que le détour.

Rose vient de perdre son mari

Rose Bianco assiste a l’enterrement de son mari qui était membre de la mafia et qui a été assassiné pour ses relations avec la pègre. Elle reste seule avec Ralph son fils qui tourne plutôt mal et qui se retrouve en maison de redressement. Elle vit donc seule dans une petite maison du quartier italien à New York. Pour subvenir à ses besoins, elle se tue à la tâche dans la fabrication des fleurs artificielles. Elle a comme voisin Frank Valente, un petit entrepreneur, qui lui aussi est veuf et vit avec sa fille Mary qui devrait se marier avec Noble. Frank tente de s’approcher de la farouche Rose. Il va finir par la demander en mariage. Rose ne demanderait que ça. Mais les ennuis familiaux de Frank et Rose empêchent la réalisation de ce projet. D’abord c’est Ralph qui fait des siennes et qui fugue, mettant à mal la possibilité qu’il a de revenir habiter avec sa mère. Et puis c’est Mary qui doit se marier, mais qui ne veut pas abandonner son père. Non seulement elle veut obliger Noble à habiter avec elle chez son père, alors qu’il travaille à Atlantic city, mais en outre, elle ne veut pas qu’il se remarie avec Rose qu’elle considère comme mauvaise. Elle provoque des incidents à répétition, refuse de se marier avec Noble et finalement s’enferme dans sa chambre. Frank est accablé, il ne sait plus quoi faire, déchiré entre son envie de se marier avec Rose et son désir de ne pas heurter sa fille. Evidemment les choses vont finir par s’arranger, Ralph et Mary retrouvant la raison et la famille recomposée pouvant enfin se réunir.

Frank s’incruste un peu trop chez Rose

Ce scénario hésitant entre drame et comédie, avec une pointe de noir, est dû à Joseph Stephano, ce même Stephano qui triomphera avec le scénario de Psycho, le film très surestimé d’Alfred Hitchcock. Il est assez difficile de comprendre ce que l’auteur a voulu faire. Certes il y a une exaltation des valeurs de la famille, fusse-t-elle recomposée, mais au-delà, on ne voit pas très bien. Les deux veufs visent à briser leur solitude, mais leur projet est entravé par des enfants particulièrement chiants. Et donc il est de bon ton que Frank, l’homme, reprenne les choses en main, même si au fond, c’est Rose qui débloquera la situation. Mary est un peu folle, c’est d’ailleurs ce qu’était déjà sa mère qui semble être morte de cette même folie. Un des sous-thèmes sera par la suite de ne pas laisser tomber les enfants, même s’ils sombrent dans la délinquance car ils ne sont pas responsables. Si les torts sont partagés, il est tout de même patent que ce sont les femmes qui déclenchent les difficultés à venir. Rose admettra finalement que si son mari a été tué, c’est bien parce qu’elle l’avait poussé à devenir un criminel par ses exigences de consommatrice. Mary est du même bois, elle veut que son père et son fiancé se plient à ses caprices. Elle ne redeviendra raisonnable que quand elle admettra ses fautes, c’est-à-dire quand elle se soumettra finalement à la domination de Noble.

La balourdise de Frank enchante Rose

C’est du studio, et on n’aura pas droit à des extérieurs qui auraient pu donner un peu de crédibilité à cette histoire. Le nombre de lieux est restreint ce qui fait penser à du théâtre filmé, d’autant que Ritt multiplie les plans généraux. Les plans qui sont censés représenter la vie du quartier dans sa spécificité italo-américaine sont plutôt bâclés. Le coin de rue, ou même l’église, semblent avoir été filmés avec trop d’économie. Son travail est meilleur dans ce qui concerne la direction d’acteurs. A mon avis il y a eu une interférence importante de la production sur la réalisation, comme par exemple cette scène méditative de Rose au moment de l’enterrement de son mari. C’est directement inspiré du cinéma italien. Plus encore ce qui gêne c’est le côté répétitif des scènes, notamment les caprices de Mary ou les frasques de Ralph. Comme le film hésite entre drame et comédie, il y a un déséquilibre important entre les scènes sensées être drôles autour de la balourdise de Frank, et les scènes plus graves qui devraient montrer le désarroi de Rose. Ce sont ces dernières qui sont les plus manquées.

Frank tente de raisonner Ralph

Le film se voulait un véhicule pour Sophia Loren qui devait faire ainsi la démonstration de l’étendue de son talent. D’après ses mémoires, elle n’en a pas gardé un bon souvenir[1]. Elle semble s’être très mal entendu avec Anthony Quinn. Mais c’est sans doute parce que c’est bien lui qui lui vole la vedette. C’est en effet un acteur qui n’a jamais fait dans la sobriété. Et ici il est égal à lui-même. Il est tranchant, enthousiaste, c’est le seul qui semble s’amuser un peu. Sophia Loren sans être mauvaise n’est pas inoubliable, elle reste un peu terne, ne trouvant pas la bonne distance, peut-être est-ce dû au fait qu’elle tournait en anglais et que cette langue ne lui permettait pas de trop s’exprimer. Ina Balin, dont c’était le premier film, est Mary, la fille de Frank. Bien qu’elle surcharge un peu son jeu, elle est très bien. Elle a peu tourné pour le cinéma consacrant l’essentiel de son talent à la télévision, on la reverra plus tard chez Jerry Lewis dans The patsy. Le petit Jimmy Baird dans le rôle de Ralph l’apprenti délinquant – tel père, tel fils – est assez mauvais.

Tout le monde est réuni autour d’un déjeuner de saucisses grillées

C’est donc un film assez oubliable dans la carrière de Martin Ritt, et si on peut le revoir ce sera plutôt pour Anthony Quinn que pour Sophia Loren. L’ensemble a beaucoup vieilli. Sans être un bide, le film ne fut pas à la hauteur des attentes de Carlo Ponti ni sur le plan commercial, ni sur le plan critique.

votre commentaire

votre commentaire

-

Ingrid Bergman a connu un moment de gloire intense qui lui a permis de renouveler le glamour hollywoodien. Le livre qu’elle a rédigé avec l’aide d’Alan Burgess est une sorte de bilan terminal, alors qu’il lui reste assez peu de temps à vivre, elle est atteinte d’un cancer. Elle résume sa carrière, et donne en quelque sorte son sentiment sur son métier, ses difficultés et ses implications. C’était évidemment une très belle femme, avec un charisme naturel assez unique. Etait-elle une bonne actrice ? c’est assez difficile à dire et sans doute n’est-ce pas vraiment important. En tous les cas elle avait une présence à l’écran qui faisait tout passer. Il est assez difficile de trouver une unité dans sa carrière, elle est passée des grosses machines de type hitchcockien comme Notorious ou Spellbound qui doivent d’ailleurs beaucoup à Ingrid Bergman pour rester encore visibles aujourd’hui, à des films plus étriqués avec Roberto Rossellini et à la fin avec Ingmar Bergman. On a l’impression qu’elle n’a fait aucun effort pour choisir, et qu’elle s’est laissée plutôt guidée par des hommes autoritaires, son premier mari contrôlait tout, et Rossellini qui lui avait fait trois enfants non seulement la tortura dans sa vie familiale, mais il en fit une marionnette dans les quelques films qu’elle tourna avec lui. Elle était manifestement attirée par des substituts de père autoritaire, voir acariâtre. Curieusement à part Cary Grant avec qui elle semble s’être très bien entendu, elle ne dit rien de ses partenaires masculins, comme si elle les avait ignorés.

Curieusement elle présente sa vie non pas comme une succession de choix faits par une femme énergique et lucide, mais comme un long martyr. Elle se présente comme une cruche qui fait le plus souvent le mauvais choix. Elle a beau nous dire que sa relation avec Rossellini fut un grand amour, la description qu’elle en donne et celle d’une longue succession de disputes face à un homme qui voulait contrôler chacun de ses gestes et qui ne supportais guère qu’elle ait une gloire plus importante que la sienne. Elle présente Rossellini, sans le dire, comme un sale con, capricieux, à l’esprit petit bourgeois, sans générosité aucune, plutôt intéressé par les Ferrari que par le cinéma. Sur les 520 pages que compte ce livre, un bon tiers est consacré à la mesquinerie de Rossellini, les disputes de tout ordre, mais aussi les longues batailles procédurières pour la garde des enfants. Finalement elle ne s’est guère occupée de ses gosses, Rossellini non plus d’ailleurs, trop absorbée qu’elle était par le développement de sa propre carrière. Bref sa vie personnelle est un vrai désastre.

Actrice polyglotte, elle fit du théâtre un peu partout dans le monde, à Paris, à Londres, en Suède. Elle manifestait, on ne sait pas trop pourquoi, une vraie passion pour Jeanne d’Arc qu’elle interpréta au théâtre, au cinéma sous la houlette sous la direction de Victor Fleming qui était très amoureux d’elle, mais aussi dans la version de Paul Claudel, sur scène puis dans le film de Rossellini. Mais que reste-t-il de sa carrière cinématographique ? Franchement elle n’a rien fait de marquant, même Casablanca qui est sans doute son film le plus célèbre, manque de consistance. Elena et les hommes de Jean Renoir apparait un peu comme un exercice formel assez vain, même si Ingrid Bergman est extrêmement charmante. Les films qu’elle a tourné avec Rossellini sont des bouffonneries qui n’ont pas surmonté les outrages du temps. C’est sans doute pourquoi elle s’estompe peu à peu de la mémoire collective, alors qu’elle fut une des plus grandes célébrités d’Hollywood. Certes Sonate d’automne d’Ingmar Bergman et plutôt fort, mais c’est du Bergman. L’intérêt que représente la lecture de cet ouvrage est qu’il nous aide à mieux comprendre la vision que se font les grandes vedettes du cinéma et de l’art. En lisant les appréciations d’Ingrid Bergman sur tel livre, telle pièce, tel film, on a l’impression de lire Télérama. C’est dire à quel point elle manque de profondeur et de détermination. Même si elle nous gonfle un peu avec la longue litanie de ses déboires matrimoniaux, elle a un côté assez attachant tout de même qui explique pourquoi elle plaisait beaucoup dans ce milieu tout de même assez peu généreux.

votre commentaire

votre commentaire

-

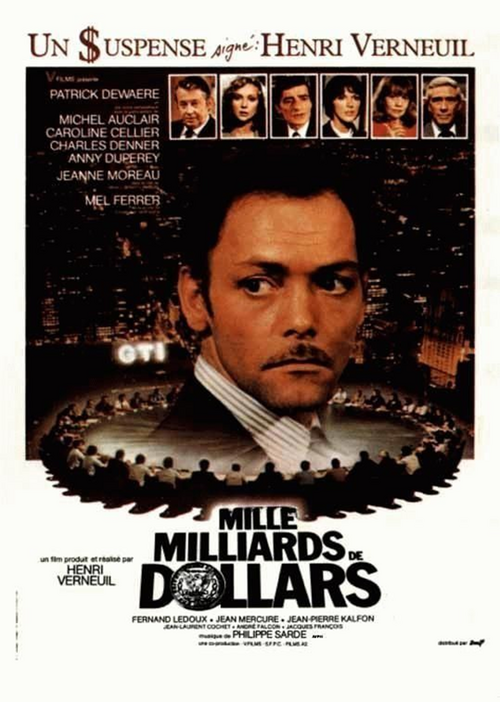

Henri Verneuil a été un réalisateur à succès, de très gros succès même. Pendant longtemps il a tenu le record de la billetterie en France avec La vache et le prisonnier. Il aimait tourner avec des vedettes de premier plan comme Jean Gabin, 5 films, Fernandel, 8 films, Belmondo, 7 films. Sa volonté de faire d’abord un cinéma populaire qui remplisse les salles et qui se vende bien aussi à l’étranger, si elle parait assez banale aujourd’hui, lui a valu l’opprobre de la critique, en France surtout. Il a fait quelques incursions dans le film noir, ou du moins à sa périphérie, Une manche et la belle[1] adapté de James Hadley Chase, Mélodie en sous-sol ou encore Le clan des siciliens adapté d’Auguste Le Breton. Mais sans doute n’avait-il pas assez le goût du tragique pour que ces incursions deviennent marquantes. Mille milliards de dollars s’inscrit dans cette veine, et plus particulièrement dans ce sous-genre du film noir qui met en scène des journalistes intègres face au pouvoir de l’argent et de la corruption. Notez que ce film est tourné en 1981, alors que l’arrivée au pouvoir de Mitterrand promet un changement politique très profond fondé sur une sorte de nationalisme économique qui sera cependant rapidement abandonné pour se tourner vers l’Europe et sa logique libérale. Le scénario est signé Henri Verneuil, mais il semble qu’il se soit inspiré d’un ouvrage assez obscur de Robert Lattes, bien qu’il ne le cite pas dans le générique, et aussi plus secondairement de celui de Lawrence Meyer. Le livre de Robert Lattes avait été publié en 1969, et celui de Lawrence Meyer à la fin des années soixante-dix. Cette incongruité donnera des produits dérivés curieux. En 1982 Lattès, l’éditeur, ressortira l’ouvrage de Robert Lattes avec une image de Patrick Dewaere en couverture, et plus tard, le DVD du film de Verneuil sera vendu avec le livre de Lawrence Meyer ! Le plus curieux est sans doute de voir qu’aujourd’hui Henri Verneuil est réhabilité et commence à devenir un réalisateur respectable, une sorte de classique, alors même que sa manière de faire du cinéma a disparu complètement, surtout en France ! Quand Verneuil tourne Mille milliards de dollars, il est en fin de carrière. Ses films n’ont plus le même succès, bien que consécutivement à Mille milliards de dollars il décrochera une dernière fois la timbale avec Les morfalous, un véhicule assez médiocre pour Belmondo que la critique éreintera sans ménagement mais qui frisera tout de même les 4 millions d’entrées en France.

Kerjean est journaliste à La tribune. Il est contacté par un mystérieux personnage qui va le mettre sur la piste d’un chef d’entreprise Jacques Benoît-Lambert qui traficote dans l’immobilier et dont les affaires ont été renflouées par la multinationale GTI. Kerjean en enquêtant pense qu’il a à faire à une simple affaire de corruption, voire d’abus de biens sociaux. Il va rencontrer différents protagonistes, dont sa femme et sa maîtresse, mais aussi un détective privé. Il publiera, après avoir rencontré le sulfureux patron de GTI un premier article sur cette affaire qui va conduire Jacques Benoît-Lambert au suicide. Du moins c’est ce que l’on croit. Mais en réalité il a été assassiné car derrière cette affaire de corruption, il y en a une autre bien plus importante : Jacques Benoît-Lambert voulait sortir un dossier sur les relations douteuses que GTI avait entretenues durant la Seconde Guerre mondiale avec le pouvoir nazi. En effet cette firme américaine a livré des armes au régime hitlérien de façon non seulement à continuer à faire des bénéfices, mais aussi à pouvoir conserver ses usines en Allemagne et en Autriche. Puis quand le vent a tourné, elle devint un pilier du patriotisme américain ! Kerjean va avec son jeune fils être victime d’un attentat, mais malgré cela il remontera la filière et finira par mettre la main sur le fameux dossier qui incrimine la firme internationale. Il n’est pas au bout de ses peines. Il va comprendre qu’il a été manipulé, et que GTI l’avait mis volontairement sur la piste de Jacques Benoît-Lambert afin de récupérer le fameux dossier sur ses activités durant la Seconde Guerre mondiale. Au moment de rédiger un article sur cette affaire et donc de révéler le rôle fondamental de GTI, il va se rendre compte que son journal est aussi entre les mains de la firme, et donc il devra faire face à cette nouvelle difficulté en faisant sortir le scandale par un petit journal de province avec lequel il avait gardé des liens.

La femme de Jacques Benoît-Lambert va le mettre sur la piste

C’est un film à message, à multiple messages on pourrait dire. Verneuil prend ici le contrepied de ce que racontait Michel Audiard avec qui il a beaucoup travaillé – 6 films tout de même – et qui disait « quand j’ai un message à envoyer je vais à la poste ». Et c’est sans doute pour cela que le film va être terriblement bavard. Le premier de ces messages porte sur la puissance démesurée des multinationales. Mille milliards de dollars, c’est le poids qu’elles pèsent ensemble et qui leur donne plus de pouvoir qu’à un Etat comme la France par exemple. Cette puissance leur permet de s’approprier d’ailleurs les fonctions d’un Etat supranational puisqu’elles achètent la violence et décident de qui doit mourir et qui elles peuvent laisser vivre. Son image est opposée dans le film a celle de la petite entreprise journalistique dirigée par le vieux Guérande et basée en province, loin de l’agitation stérile de Paris. C’est en quelque sorte une critique du progrès : l’architecture verticale du building qui abrite La tribune est opposée à celle de la petite imprimerie de Vezons, petite ville calme aux rues un peu tordues. Les multinationales sont présentées comme une calamité – nous sommes au début des années quatre-vingts – un danger pour la démocratie et pour l’économie ordinaire puisque leur logique est de grossir toujours plus en absorbant les concurrents ! C’est l’aspect matérialiste du film, la concurrence mène à la concentration du capital et à la fin de la diversité du tissu social et économique. Incidemment, on comprend que la multinationale dans son essence est l’ennemi de l’Etat national. La mécanique de l’histoire est bien sûr le grain de sable que représente Kerjean et qui va faire dérailler l’ensemble. L’individu intègre et déterminé triomphera de la bureaucratie kafkaïenne représentée par GTI. On pourrait dire que c’est une sorte d’appel aux armes contre le capitalisme sans foi ni loi des Américains ! N’oublions pas qu’à cette époque Mitterrand se présente comme l’ennemi rusé de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher qui ont entamé la révolution néo-conservatrice au profit justement de ces multinationales, révolution dont Macron semble aujourd’hui le dernier rejeton. Mais en 1983 Mitterrand capitulera et rentrera dans le rang.

Kerjean rencontre le PDG de GTI

La thèse n’est pas inintéressante. Mais le film est très, trop démonstratif. Au passage, un long dialogue entre le PDG et un de ses représentants appuie sur les possibilités des multinationales de réaliser de l’optimisation fiscale comme on dit en se servant des relations croisées entre ses différentes filiales, et cette logique du profit non seulement apparait comme un pillage des Etats qui perdent des recettes fiscales, mais comme une destruction – un sacrifice – immorale d’entreprises rentable. Une remarque est faite aussi sur la possibilité de délocaliser une firme et d’utiliser des ouvriers frontaliers pour faire baisser les salaires. La critique de l’immigration n’est pas très loin, mais on comprend mieux ce que veut dire en effet la flexibilisation du marché du travail. Le but est le profit et plus encore la croissance continue du profit. L’objectif financier est au-delà de toute logique raisonnable, mais il montre que c’est là un véhicule pour un pouvoir politique qui supplante toutes les autres formes de pouvoir. Quand on peut acheter les personnes, on le fait, quand on ne peut pas, on les élimine. Le film repose sur des éléments réels assez connus. D’abord les affaires de Christian Pellerin dans l’immobilier de la Défense qui firent scandale en leur temps. Ensuite ITT, une multinationale sulfureuse américaine qui non seulement avait eu un rôle très douteux durant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi qui est intervenu dans le coup d’Etat au Chili pour mettre en place Pinochet. Cette firme a été démantelée et n’existe plus aujourd’hui, mais sa puissance a alimenté la chronique dans les années soixante-dix. Cet ensemble permet à Verneuil d’exalter les vertus de la petite entreprise incarnée par Guérande, le vieux patron du journal de province qui reste proche de ses employés avec qui il partage les joies simples d’une dinde farcie. Le dernier point important de ce discours finalement très politique est que le capitalisme d’aujourd’hui s’explique par les exactions passées et impunies de ses représentants.

Walter le détective lui parle des mystérieuses rencontres de Jacques Benoît-Lambert

La dénonciation par la presse des scandales mêlant le crime et l’argent a été souvent le support de films noirs, notamment ceux de Samuel Fuller et de Richard Brooks qui eux-mêmes avaient été journalistes. C’est de ce côté que lorgne Verneuil. Mais qu’en est-il sur le plan cinématographique ? Il faut bien le dire, c’est assez médiocrement filmé. Il est vrai que Verneuil n’a jamais été un grand technicien et qu’il ne s’en sort bien que quand il dirige des acteurs de premier plan, Gabin, Delon, Fernandel, Belmondo, et encore avec beaucoup de réserve. Il y a deux aspects qui font que le film est plutôt raté malgré ses bonnes intentions. D’abord cette manie de faire raconter l’histoire par des flash-backs aussi longs que pénibles pour expliquer. Donc si les dialogues sont très lourds, cela engendrera une multiplication des face à face entre les différents protagonistes. Le second point qui procède pour partie du premier est que la caméra est assez statique. On comprend bien que Verneuil n’a pas voulu faire un film d’action, il s’est voulu plus sérieux en quelque sorte, et il ne comprendra pas d’ailleurs que la critique ne le suive pas. Mais justement l’échec du film est d’abord l’échec d’une formule esthétique incertaine qui ne sait pas utiliser les codes du film noir. Peu de profondeur de champ un usage banal de la lumière et des ombres, mêmes dans les rencontres entre Kerjean at Hankins qui pourtant s’y serait bien prêtées. Il y a quelques velléités de bien faire dans les scènes qui mettent en avant la puissance de GTI, le discours de Woaegen devant une foule énamourée et craintive de partisans, ou encore plus intéressante la réunion plus restrainte des différents dirigeants qui œuvrent pour lui à Bruxelles, avec cette mise en perspective d’une table ronde immense qui donne toute la mesure de la puissance de la firme, autour de laquelle les protagonistes sont réunis pour se faire sermonner et punir les uns après les autres.

Au musée de la Marine, il rencontre Laura

C’est un film où les femmes ont une importance capitale, et pourtant leur trop grand nombre disperse finalement le propos. Que ce soit Hélène Kerjean, la femme de Benoît-Lambert ou sa maîtresse, elles apparaissent sincères mais aussi victimes d’une vie qu’elles n’ont pas choisie. Aucune d’entre elles n’a une image négative, les mauvais rôles sont tous tenus par des hommes. Mais de ce côté le film pêche également et sombre facilement dans la niaiserie avec la reconstitution du couple Kerjean autour de ses difficultés, ou encore l’utilisation maladroite du personnage du fils de Kerjean. Il y a une volonté manifeste de Verneuil d’intégrer des approches des films de Claude Sautet qui à l’époque est un cinéaste à la fois très populaire et considéré comme très novateur sur le plan stylistique par la critique. Verneuil lui empruntera la vision du collectif de la petite imprimerie de Vezons, mais il lui emprunte aussi la visite du musée de la Marine. C’est dans Classe tous risques qu’on trouve Abel et ses enfants venir chercher de l’aide à l’intérieur de ce lieu qui apparaît un peu hors du temps, et c’est dans ce même musée que Kerjean vient avec son fils rencontrer la maîtresse de Jacques Benoît-Lambert. D’ailleurs c’est bien dans cette visite au musée de la Marine qu’on peut mesurer l’écart sur le plan technique entre les deux réalisateurs.

Holstein va lui confier le dossier

L’interprétation repose d’abord sur Patrick Dewaere dont ce fut un des derniers rôles, il décédera d’ailleurs l’année de la sortie de Mille milliards de dollars. Mais il était déjà sur la pente déclinante. Même le film qu’il avait tourné avec Claude Sautet, Un mauvais fils, n’avait pas marché. Ici son jeu est assez terne, il semble se désintéresser de son personnage, alors qu’il est sensé être le héros courageux et déterminé. Son interprétation est un peu molle. Sans doute pensait il retrouver le succès qu’il avait obtenu au côté de Lino Ventura dans Adieu poulet, un autre film noir à la thématique un peu semblable. En tournant avec Verneuil il voulait rompre avec son image d’acteur pour film d’auteur. Sa femme est interprétée par Caroline Cellier, sans qu’elle soit mauvaise, ça ne colle pas vraiment avec Dewaere. Le reste de la distribution s’articule autour d’acteurs chevronnés. Jeanne Moreau fait une petite apparition dans le rôle de la femme de Benoît-Lambert, Annie Duperey est très bien dans le rôle de la maîtresse. Charles Denner joue le détective et Fernand Ledoux interprète le vieux directeur du journal de province. Ils sont tous très bien. Les méchants aussi d’ailleurs, Jean-Pierre Kalfon est le tueur à gages Hankins, et Mel Ferrer qui aimait bien tourner en Europe et plus particulièrement en France et en Italie où il tournera dans un grand nombre de pliziotteschi, prête sa prestance singulière au patron de GTI : il est remarquable parce qu’avec peu de chose il oppose l’aspect séduisant d’un patron flamboyant qui réussit et la cruauté d’un homme dangereux que rien ne peut arrêter.

Kerjean est piégé

A sa sortie le film fut fraîchement reçu et n’eut pas beaucoup de succès, surtout pour du Verneuil. C’est pourquoi je suis très étonné qu’aujourd’hui on procède à une réhabilitation. Certains qualifient ce film de visionnaire. Il n’en est rien bien sûr car il s’inscrit plutôt dans la longue lignée des films qui dénoncent les abus des grands capitalistes à travers la détermination d’hommes et de femmes courageux et intègres. Ce n’est du reste pas le meilleur de ce qu’à fait Verneuil. La fin très optimiste comme il se doit chez ce cinéaste, montre qu’il n’était guère fait pour le film noir. À tout prendre on lui préférera Une manche et la belle, film plus direct et qui évite les longs détours didactiques. Certes on peut en louer les intentions honorables mais sur le plan de la réalisation c’est tout de même assez indigent. Je pense pour ma part qu’il y a d’autres films de Verneuil bien plus intéressants que cette œuvre qu’on ne sait pas trop par quel bout prendre. Cependant le film peut se voir sans trop d’ennui ne serait-ce que parce qu’il y a suffisamment de rebondissements qui tiennent le spectateur en éveil. Le film s’inscrit dans la lignée de I… comme Icare, un autre film de Verneuil qui avait eu pas mal de succès quelques années plus tôt. Et plus généralement dans le genre des films policiers de dénonciation des années soixante-dix comme les films d’Yves Boisset par exemple.

Kerjean comprend qu’il ne pourra pas compter sur son journal

3 commentaires

3 commentaires

-

A cette époque Henri Verneuil qui souffre d’un manque de reconnaissance de la critique et qui passe pour un simple amuseur opulaire, crée sa propre société de production, V, et s’oriente vers des sujets plus sérieux que ceux qu’il a l’habitude de traiter avec Belmondo par exemple. En même temps dans les années soixante-dix, il y a une orientation en France du cinéma commercial vers le polar politique qui dénonce. C’est un peu le pendant du poliziottesco en moins mordant qui sévit de l’autre côté des Alpes. Dès les premières images on comprend que le film qui est sensé se passer dans un pays imaginaire s’inspire de l’assassinat de Kennedy, les drapeaux resssemblent aux drapeaux américains, et l’emblème de l’aigle ne fait pas de doute. Verneuil lui-même n’a pas caché cette source d’inspiration. On va se trouver dans un univers conspirationniste où la confiance ne se partage pas. Cependant, comme on va le voir, les raisons de ce complot qui vise à faire disparaître le président, sont relativement obscures et le resteront jusqu’au bout. C’est un des défauts du film, il manque d’audace, contrairement au film d’Oliver Stone sur Kennedy, JFK, qui avance une thèse, même si celle-ci n’est pas toujours très convaincante. Le film dont Verneuil a écrit aussi le scénario avec Didier Decoin, fait preuve d’une certaine timidité, d’un manque d’engagement politique, pour brosser le portrait d’un univers kafkaien travaillé par la modernité. Ce n’est pas pour rien d’ailleurs que Verneuil revendiquera une forme d’artisanat dans son travail.

Le président va être assassiné

Le président d’un pays imaginaire a été assassiné lors d’une parade en ville. La commission d’enquête conclut que le meurtrier a agi seul, probablement sous le coup d’une soudaine démence. Mais le procureur Volney se désolidarise de façon spectaculairfe de cette version et considérant que l’enquête a été trop lacunaire, va mettre en place une équipe dévouée qui va l’aider dans la recherche de la vérité. En reprenant l’enquête, ils vont s’apercevoir que certains témoins mentent et que d’autres qui ont vu quelque chose probablement ont été éliminés à travers des accidents de la circulation plutôt suspects. Mais après avoir récupéré un petit film amateur Volney va découvrir qu’il y avait un second tueur au deuxième étage et que le meurtrier présumé, Daslow, qui se serait donné la mort, n’a probablement pas tiré un seul coup de feu, la position des douilles et du fusil suffit à le démontrer. Ils découvriront aussi un des derniers témoins qui se cache parce qu’il a peur de se faire assassiner, mais qui va finir par les mettre sur la piste d’un gangster de très haut niveau. Une relation de Daslow, Lacosta, est découvert mort, assassiné d’une balle dans la tête. De fil en aiguille, Volney va découvrir un vaste complot dans lequel sont impliqués probablement une partie des services secrets et quelques hauts membres du gouvernement. Ses assistants vont cambrioler l’appartement de Mallory et récupérer presque par hasard une étrange cassette dans laquelle le complot est dévoilé dans son entier. Ce serait le crime organisé, emmené par par Carlos de Palma qui aurait exécuté le président vu comme quelqu’un de trop intègre. Ces révélations vont cependant coûter la vie au procureur Volney qui aura eu toutefois le temps de laisser un message pour dévoiler la teneur de cet assassinat. La fin reste ouverte. On ne sait pas ce qu’il adviendra de ce message.

Volney interroge un témoin… qui ment

Le film est très long et dure plus de deux heures. Il repose sur les vieilles ficelles de la recherche de la vérité à travers des images volées, des films passés au ralenti, ou d’une cassette qu’on va faire tourner à une vitesse plus ou moins rapide pour décrypter le message qu’elle contient. De très nombreuses références à l’assassinat de Kennedy sont clairement affichées comme on la dit, notamment l’implication avérée de la mafia dans l’assassinat du président, le nom de Daslow donné au pseudo-tireur qui est l’zanagramme d’Oswald. Egalement la citation de George Bernard Shaw prononcée par le président dans le film a bien été utilisée par Kennedy. Si le point de départ se trouve dans l’assassinat de Kennedy, l’ensemble lorgne du côté de Costa-Gavras, du moins celui de Z. La présence d’Yves Montand au générique renforce cette impression. Sauf que le film de Costa-Gavras était un film de gauche qui attaquait directement le régime des colonels, et donc on comprenait mieux la solitude du petit juge incarné par Jacques Perrin qui cherchait désespérément la vérité. En évitant une implication trop directement politique dans le film, on se demande où Verneuil veut en venir. Certes la personnalité du louche Carlos de Palma qui est une image à peine déformée de Lucky Luciano, peut aider à nous faire une idée, mais le film bascule sur autre chose qu’une analyse politique, ou du moins la politique n’est pas où on le croit. C’est donc d’abord un film sur la solitude d’un homme qui ne peut avoir confiance en personne et qui se referme de plus en plus sur lui-même. On va avoir cependant une explication de cette solitude. En effet dans le cours de son enquête, Volney va rencontrer un psychologue qui fait des études sur les fonctions d’autorité. C’est la scène clé du film. Si la société se délite c’est bien parce que chaque individu dans son coin ne se sent pas assez important pour faire autre chose que d’obéir à une autorité plus ou moins légitime. Ces millions de petites lâchetés – c’est une partie de la thèse de Wilhem Reich dans Psychologie de masse du fascisme qui a l’époque était encore très en vogue – fabriquent finalement la soumission de l’ensemble du corps social. C’est le moment didactique du film. Volney est d’ailleurs bouleversé d’assister à cette expérience, car lui-même a été piégé par elle. Les lacune du scénario vont passer derrière cette idée qu’on pourrait qualifiée de « gauchisante ». La solitude de Volney est renforcée par le fait que nous savons qu’il est marié, il a une photo de son épouse sur son bureau, mais il ne la voit jamais. La seule conversation qu’il aura avec elle aura lieu comme un adieu, au moment où il va se faire assassiner.

Les tests montrent qu’on n’a pas tiré du dernier étage de la tour

Cette impression d’écrasement du système sur les hommes se traduira dans le film par l’utilisation d’une architecture froide et très moderne, du béton qui donne une touche impersonnelle encore plus forte. Le film a été tourné à Cergy-Pontoise, ville nouvelle qui devait symboliser la modernisation de la France en même temps que sa décentralisation. C’est évidmement une cité sans âme. Tout est propret, tiré au cordeau, des éclairages tout aussi modernes. Mais les hommes sont en effet enfermés et dominés par des objets. Volney lui-même est dépendant de la technologie pour poursuivre correctement son enquête, ses capacités de réflexion ne suffisent pas. Glissons sur les invraisemblances du scénario, il est plutôt curieux que des comploteurs aussi déterminés et organisés laisse des traces de leur forfait sous la forme d’un enregistrement d’une cassette. On peut toujours défendre ce point de vue en arguant de la volonté de Verneuil d’introduire cette aliénation par la technique. Le bureau de Volney est saturé d’appareils modernes… pour l’époque ! La réalisation n’est pas très inspirée, même si elle s’appuie sur une bonne photo de Jean-Louis Picavet, elle reste assez impersonnelle. Les rebondissements sont tous très attendus et soulignés par des mouvements de caméra assez convenus.

Volney assiste à une étrange expérience

Le film a été fait pour Montand. Il en est d’ailleurs le co-producteur. Sans doute rêvait-il de refaire un succès semblable à Z. En tous les cas il est omniprésent. Curieusement affublé d’une perruque il impose son autorité. Je n’ai pas compris le pourquoi de cette perruque, c’est un peu comme si il voulait démarrer une nouvelle carrière. Il porte également des lunettes histoire de se transformer encore un peu plus. Son jeu est plutôt froid, alors que c’est le plus souvent un acteur très volubile. Mais enfin il n’est pas mal. Les autres acteurs n’ont que des petits rôles, sauf peut-être me toujours très bon Pierre Vernier qui est un peu plus présent. Brigitte Lahaie montre son cul avant que d’aller se pendre, mais comme elle ne dit rien, il n’y a pas grand-chose à ajouter sur son jeu. On retrouve Marcel Maréchal dans le rôle de celui qui subit sensément des décharges électriques, et le regretté Jacques Denis dans celui de son bourreau.

L’audition de la cassette volée va dévoiler le complot

Le film aura un bon succès, sans toutefois casser la baraque. Et il se vendra bien à l’étranger. Le plus curieux est sans doute qu’aujourd’hui il est une des œuvres qui participent le plus à la réhabilitation de Verneuil comme un grand réalisateur populaire. Les critiques ont plutôt étaient gentils avec lui. C’est en réalité parce que c’est un film à message, même si on ne sait pas trop lequel. Les critiques saluent des films soit pour leur message explicité, soit pour leur formalisme. Et comme dans le cas de ce film la forme passe nettement après le fonds, c’est bien le sujet qui a été encensé. Mais malgré la faiblesse de la réalisation, il faut reconnaître que le rythme est bon, et que le film se voit sans ennui.

Volney sera abattu

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles

Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires

Suivre le flux RSS des commentaires