-

Par alexandre clement le 29 Mars 2024 à 08:30

Ce livre, sorti aux Etats-Unis en 1983, a connu de nombreuses éditions, tant en anglais, qu’en français. Il est aussi traduit un peu partout dans le monde. Il est assez « souterrain », en ce sens que ce ne sont jamais des gros tirages et qu’on en parle relativement peu. Le plus souvent cet ouvrage est cité comme les mémoires d’une jeune femme révoltée, égérie de la beat generation. Ou alors ce livre sert à compléter la biographie de Jack Kerouac dont elle a été l’amante pendant quelques mois. Ce n’est pas faux bien entendu. Mais c’est bien insuffisant, et en quelque sorte c’est rabaisser l’auteur. Dans ces mémoires, il y a en effet un avant et un après Jack Kerouac. Autrement dit c’est sa propre démarche qui l’a amenée à aller vers Kerouac, et aussi celle-ci qui l’en a éloigné. Pour résumer je dirais que c’est un livre sur la liberté. Joyce Johnson est née Joyce Glassman, dans une famille juive. Cette origine ethnique et religieuse n’est pas innocente, comme le fait que Kerouac soit né franco-canadien. Ce sont des pièces rapportées sur le modèle américain façonné par les WASP. Ce qu’on appelle le modèle américain était fondé sur un certain nombre de « valeurs », le travail, l’épargne, la religion, la famille et donc un certain refus du sexe en dehors de la reproduction. Ces valeurs sont réfutées en bloc par la beat generation qui veut en produire de nouvelles. Les critères de réussite sociale sont moqués, bien que certains, comme Jack Kerouac justement, se laisseront aspirer par ce type de mirage.

Il y a trois aspects dans ce livre, donc trois raisons de le lire. Le premier est l’histoire de l’émancipation de Joyce Glassman. S’émanciper c’est être libre par rapport à la famille, la religion et aux choses matérielles de la vie. Pour le travail, il ne faut pas compter y échapper, le travail est une contrainte qui éloigne la jeune fille de ses désirs et de la quête de la poésie. Cette quête de la poésie n'est pas livresque, il faut que ce soit du vécu. Et donc ce même vécu, c’est en quelque sorte, le sexe, la fête, les nuits passées à boire, à écouter du jazz. Mais pour Joyce, c’est aussi son amitié avec Émilie qui trouvera hélas une fin tragique. N’acceptant plus les règles de la vie ordinaire, selon les standards américains, il est assez facile de comprendre comment on peut tomber dans ce qu’on appelle bêtement l’expérience des limites. Joyce a conscience du fait qu’il s’agit là d’une expérience individuelle. Elle va chercher à vivre de presque rien, comme cela était possible à New York et à Paris dans les années cinquante et soixante. Si cette pauvreté n’est pas matériellement contraignante, elle est le corolaire de la liberté.

Ainsi elle va rencontrer naturellement les gens de la beat generation. D’abord Allen Ginsberg qui à cette époque n’était pas laid et chauve, et pas encore vraiment mystique. Et puis Jack Kerouac, l’extravagant Jack Kerouac. C’est le deuxième aspect du livre. Il y a d’abord un portrait du velléitaire Jack Kerouac, l’instable Jack Kerouac, toujours en train de s’en aller, étant toujours déçu de ses voyages et de lui-même. Joyce, elle, se contente d’explorer les coins et les recoins du Village. Mais elle ne donne aucune stabilité à l’écrivain d’On the road. La seule stabilité que celui-ci possédait, en dehors de l’alcool qu’il ingurgitait jour après jour, c’était sa mère que Joyce appelle Mémère. Une sorte de dragon sous l’emprise de laquelle se trouvait Jack Kerouac. Certainement Joyce aimait cet impossible personnage. Au passage elle nous indique qu’il n’était pas un amant très fougueux ! Probablement l’aimait-elle pour ce qu’elle projetait sur lui et pour ce qu’il exprimait à travers cette forme particulière d’écriture. Elle abdiquera bientôt en comprenant qu’elle n’a ni la force, ni même la volonté de l’amender et d’en faire un bon mari. Il était ce qu’il était, le léopard meurt avec ses tâches.

L’errance n’était pas forcément la fuite, même si Kerouac, Allen et Burroughs, passaient leur temps à se déplacer, avec les déceptions qui allaient avec évidemment. Joyce resta dans la Village, ou jamais très loin, dérivant dans les quartiers pauvres de la ville. Le Village c’était une sorte de communauté, très anarchisante. Cependant de tout cela les beat en tiraient des poèmes et des ouvrages. Quand Joyce rencontre Kerouac, c’est une sorte de clochard – un peu céleste – il n’a pas un rond dans ses poches. Elle va assister aux débuts de sa gloire. Gloire bien embarrassante pour lui qui ne vivait que dans l’échec et la pauvreté matérielle en échange de sa liberté. Cette liberté pose tout de même question, Joyce nous dit que c’est une manière de conserver notre innocence, quelque chose de l’enfant que nous avons été. Cette liberté devait aussi aboutir à créer de nouvelles formes d’expression dans la littérature comme dans la peinture. Il y a de longs passages dans ce livre qui concernent l’émergence d’une nouvelle peinture, dont celle de Jackson Pollock. Mais cette créativité était aussi en réalité bien peu politisée. Ce mouvement qui explose au tout début des années cinquante, est curieusement contemporain de la chasse aux sorcières de l’HUAC. C’est curieux parce si les beat font des scandales, ceux-ci sont assez bien tolérés, tandis que des artistes plus ou moins bien installés dans le système seront pourchassés, notamment dans le cinéma. Vers la fin de son ouvrage, Joyce regrettera presque tout, notamment le remplacement des beatniks par les hippies, le jazz par le rock et une forme d’institutionnalisation de l’écriture désarticulée et scandaleuse. Elle condamnera les années soixante pour son incapacité à amener la révolution spirituelle et poétique qu’elle espérait. On pourrait résumer cela en disant que le système qui a toujours besoin de nouvelles marchandises, les a récupérés. Peu importe que cette période ait été aussi brève qu’intense, inachevée, inaboutie, mais certainement vivante.

On ne comprend pas la beat generation si on ne s’intéresse pas au jazz. Cette musique qui a toujours été à la marge, faisait partie intégrante du mode de vie. Non seulement le rythme de la prose de Jack Kerouac s’en voulait proche, mais lui-même récitait et chantait à la manière des jazzmen – il scatait. Du jazz à New York dans ce début des années cinquante ce n’était pas ce qui manquait, Joyce Johnson raconte qu’on pouvait voir et entendre dans des petits bistrots des pointures comme Thelonious Monk, ou Billie Holiday à laquelle elle consacre des pages très belles et très poignantes. Parmi les pages décapantes de l’ouvrage on retiendra encore le portrait à l’acide de LeRoy Jones. Joyce l’a connu quand il n’était rien, elle était très liée avec sa femme, la mère de deux de ses filles, une juive réformée ! Puis il devint le porte-parole du jazz et du blues comme musique exclusivement noire, il en tira un ouvrage qui devint une sorte de guide moral pour écouter de la musique[1].

C’est un beau livre, avec du cœur, bien écrit, au-delà du témoignage. Chargé de sentiments et d’humanité, il ouvre la porte à une autre vision de l’Amérique. La marchandisation de la beat generation a donné naissance à toute une série de films. J’ai déjà parlé de The Subterraneans[2] pour en dire du mal. Ce film, basé sur le roman éponyme de Jack Kerouac, avait été un échec critique et commercial. Cela n’a pas dissuadé pourtant Hollywood de continuer dans la même veine. Par charité je ne citerais pas New York, New York de Martin Scorsese. Ni fait, ni à faire, mais ce n’est pas la faute des comédiens, c’est le résultat d’une méconnaissance complète de ce qu’a été le jazz. Pour en revenir à Kerouac et à sa mouvance, il y eut Heart Beat, réalisé en 1980 par John Byrum. Basé sur les souvenirs de Carolyn Cassady, le film n’a intéressé personne, même pas la critique. Mais Heart Beat avait pour lui une très belle musique, on pouvait y entendre Art Pepper. Cette musique d’ailleurs n’était pas vraiment d’époque. Joyce écoutait surtout du jazz newyorkais, du bop. Ce n’était pas tout à fait le cas de Kerouac qui était plus ouvert à la West Coast, mouvement qui était moins spécifiquement noir, Kerouac adorait Gerry Mulligan et il avait raison. Là encore les comédiens étaient bons, mais le sujet était complètement édulcoré, on aurait dit un film français à la manière de Truffaut, une bluette, vidée de toute violence et de tout caractère subversif.

Le dernier avatar de cette exploitation c’est On the road de Walter Salles. Basé directement sur l’ouvrage de Jack Kerouac, doté d’un budget confortable de 35 millions de dollars, ce fut à nouveau un fiasco critique et commercial. Les acteurs semblent sortir à peine du lycée pour s’amuser un peu. Même la musique est mauvaise, mais surtout le film souffre de cette manière de lire Jack Kerouac avec les mêmes lunettes qu’on mettrait pour lire n’importe quelle petite romance à deux sous. La recherche de la tragédie est absente. C’est lisse et sans saveur. Tout cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas adapter Kerouac ou Joyce Johnson à l’écran, mais il y faut sûrement un cinéaste qui n’ait pas peur de se confronter à la subversion de ces œuvres. Peut-être un Abel Ferrara dans ses bons jours…

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 22 Mars 2024 à 08:30

Jack Kerouac est la figure emblématique de la beat generation, il en est le plus célèbre. Les raisons de ce succès colossal et qui ne se dément toujours pas, doivent être recherchées dans une détestation des Américains pour leur Amérique et pour leur mode de vie. En refusant de travailler le plus souvent, en vivant de presque rien dans les redents de la société, ils refusaient les codes dominants : la famille ne les concernait pas, et ils cherchaient en permanence leurs limites, dans le sexe, dans l’alcool ou dans la drogue. C’est comme s’ils avaient eu la prétention de refaire le monde, avec d’autres valeurs morales, encore qu’aucun d’entre eux n’aura le front d’afficher de telles prétentions. Jack Kerouac qui était d’origine française et bretonne, de son vrai nom, Jean-Louis Lebris de Kérouac, décevra ses fans en 1968 en soutenant l’engagement des Etats-Unis au Vietnam et en se disant patriote ! Leur production littéraire et poétique avait, consciemment ou non, pour but d’ouvrir des voies nouvelles vers la connaissance de soi. C’est pourquoi il y a parfois chez certains de clairs accents mystiques. Jack Kerouac est pourtant celui qui s’est avancé le plus dans une carrière littéraire à l’ancienne, acceptant, souvent à contrecœur, le succès et tout ce qui va avec, notamment l’argent, les interviews dans les journaux et à la télévision. La plupart de ses romans sont des récits de sa vie de bâton de chaise, sa misère, son errance, ses beuveries, mais aussi sa lâcheté qu’il ne cherche même pas à dissimuler.

Alene Lee et Jack Kerouac photographiés par Allen Ginsberg, à la fin de l’année 1953

Dans The subterraneans, il met en scène sa rencontre et sa liaison avec Alene Lee. Elle lui plait il pense que de la conquérir ce sera son trophée de guerrier d’un genre un peu particulier. Une femme noire, qu’il décrit comme très instable et bonne à enfermer. Il change les noms bien sûr, Alene devient Mardou, présentée comme une métisse ayant du sang cherokee, et Jack Kerouac devient Leo Percepied. Il décrit la vie d’un groupe de traîne-patins, un peu intellectuels, amateurs de jazz, mais qui ne font pas grand-chose d’autre que de dériver entre deux bars. Ce livre peut se lire de plusieurs façons, comme la recherche d’une nouvelle éthique, mais également comme une romance difficile entre un homme blanc qui espère avoir du succès et une femme noire qui ne possède guère d’avenir ni de projet. Les rapports interraciaux s’inscrivent dans le contexte d’une volonté émancipatrice d’une partie de l’Amérique, avec des marches pour les droits civiques, des procédures pour faire admettre les jeunes noirs dans des écoles et des universités en dehors des ghettos, etc. Le jazz a sans doute beaucoup aidé à rapprocher les deux communautés. On ne peut pas apprécier Charlie Parker et croire à que la race blanche serait intrinsèquement meilleure que la race boir. Jack Kerouac a au moins l’honnêteté de montrer combien cela lui pose des problèmes. Mais enfin, ils sont à San Francisco, la grande ville rebelle et permissive de la Côte Ouest. On a mis du temps semble-t-il à retrouver la trace de la vraie Mardou et donc son véritable patronyme[1]. Elle a été assez mécontente du traitement que le « grand » écrivain lui a infligé. Car non seulement il ne l’avait pas bien traitée dans leur liaison, ce dont il ne se cache pas, mais il en dressa un portrait un peu gênant.

Jack Kerouac et son rouleau sur lequel il écrivit On the road

Cependant, cet ouvrage présente deux aspects, d’un côté les difficultés de l’amour libre, et de l’autre une jalousie démente à la limite de la paranoïa. Ainsi la première partie ressemble à une bluette romantique dans le milieu beat, avec ses difficultés sociales et matérielles, tandis que la seconde analyse le processus de décomposition plus ou moins voulu par Leo Percepied qui, dans un processus d’autodestruction et de destruction de l’autre, cherche à se débarrasser d’une relation devenue encombrante. Kerouac se vantait de l'avoir écrit en trois jours et trois nuits, à l'automne 1953, sous l'effet de la Benzédrine. Ce qui se remarque d’abord c’est une forme d’écriture syncopée dont le rythme est semblable à celui du jazz, ou plutôt du bop Westcoast et Eastcost. Il faut se souvenir d’ailleurs que s’il adorait Charlie Parker et Gerry Mulligan, il aimait aussi scatter. Donc ce qui compte c’est comme une improvisation qui livre la vérité de votre être, et surtout le rythme qu’on va donner à cette improvisation. Cette technique d’écriture lui permet de développer ses pensées dispersées et de les étaler sur plusieurs niveaux en même temps. bien qu’il aimât beaucoup lire ses textes en public, son style va bien au-delà des formes directes et orales. Il s’inscrit dans toute cette littérature moderne qui de Dos Passos à Céline, en passant par Joyce cherche à atteindre la dispersion de la pensée et donc d’approcher le mystère de l’écoulement du temps. Il formera des phrases qui enjambent les exigences de la ponctuation ordinaire, emboîtant des idées les unes dans les autres, usant de la virgule et du tiret plus facilement que du point, ce qui vise à la perte des repères que pourrait avoir le lecteur.

« Il y a trop de camés qui jouent du bop et j’entends la came dedans » – Et je l’approche et je dis « Mais on n’aime jamais ce dont on vient » (en regardant Mardou) – « Qu’est-ce que tu veux dire ? » – « Tu es l’enfant du Bop, » ou les enfants du bop, une déclaration de ce genre, sur laquelle Mac et moi tombons d’accord – de sorte que plus tard quand nous tous, la bande au grand complet, partons vers de nouvelles réjouissances nocturnes, et que Mardou qui porte la longue veste de velours noir d’Adam (longue pour elle) et aussi une longue écharpe insensée, et à l’air d’un jeune gars, ou fille, de la résistance polonaise dans les égouts de la ville et attirante et au poil, et dans la rue court d’un groupe à celui dans lequel je me trouve, et que j’étends le bras quand elle arrive à ma hauteur (je porte le feutre de Carmody tout droit sur ma tête comme un affranchi, pour plaisanter, et toujours ma chemise rouge, à présent défunte à force de week-ends) et soulève sa minceur de terre et la serre contre moi et continue de marcher en la portant… »

Et la phrase se poursuit encore comme ça sur toute la page suivante, mais ça peut durer encore un peu plus longtemps.

Jack Kerouac lisant ses textes dans les cabarets de San Francisco

Il cherchait donc une voie nouvelle pour l’écriture, ce qui veut dire qu’il pensait pouvoir atteindre ainsi un peu plus de vérité. Il prend dans son ouvrage une distance ironique avec le milieu littéraire qui pourtant l’attire, mais aussi avec la psychanalyse qu’il se plait à moquer et que Mardou pratique. Ses ouvrages feront l’affaire pour lui, ce qui n’empêchera pas le processus d’autodestruction en route. C’était une autre sorte de héros du négatif. Cette écriture déglinguée est une sorte d’autofiction où Jack Kerouac déverse son trop plein de névrose. Vers la fin de l’ouvrage qui se termine par la rupture, il fait intervenir le personnage de sa mère qui semble avoir tellement compté pour lui qui périodiquement il revenait habiter chez elle. Sa famille était tellement importante pour lui que son « héros » de papier, Léo Percepied, porte le même prénom que son père.

Jack Kerouac avec sa sœur, Caroline, sa mère, Gabrielle et son père, Léo-Alcide

Curieusement il existe un film adapté de cet ouvrage avec le même titre anglais de Ranal MacDougall, mais en réalité, à part le titre je ne vois pas bien le rapport entre les deux, cependant, soyons juste, il y a dans ce film de la bonne musique et on y voit Gerry Mulligan, un des héros de la musique selon Jack Kerouac, jouer de son saxophone baryton[2]. Je me demande bien à quoi pensait ceux qui, mandatés par les studios, ont acheté ces droits, probablement ils n’avaient pas lu le livre. Il existe plusieurs autres films sur Jack Kerouac et son œuvre, notamment un de John Byrum, Heart Beat, sorti en 1980 que je n’ai plus revu depuis cette date et donc je ne sais plus s’il y a quelque chose de sauvable là-dedans, mais je me souviens très bien de la superbe musique de Jack Nitzsche parce qu’on y entend Art Pepper au meilleur de sa forme, ce qui est déjà pas mal.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 17 Mars 2024 à 08:30

Les films allemands de Siodmak d’après la guerre sont beaucoup moins connus que ses grands films noirs hollywoodiens. Et il est vrai que le titre en français de cet opus de 1957 est aussi stupide que peu attrayant. La traduction la plus proche du titre allemand devrait être, je crois, La nuit quand le diable venait qui a été un autre titre ultérieurement pour désigner ce film. L’affiche allemande est atroce également, on a l’impression d’un film fait à la sauvette. Mais on aurait tort de ne pas passer ces obstacles. Après The Crimson Pirate qui date de 1952, Siodmak ne veut pas rester aux Etats-Unis où pourtant il était né. Il retourne en Allemagne et sera incité à y travailler parce que le cinéma allemand a été décimé à cause du nazisme, ses meilleurs éléments ayant quitté le pays pour fuir le nazisme et donc comme Fritz Lang, on lui donne la mission de redresser la production allemande qui pendant la guerre s’était vautrée dans la propagande nazi, et qui après la fin de la Seconde Guerre mondiale donnait dans la bluette. Comme Lang et Siodmak avaient une réputation mondiale, on leur donnera des moyens importants, à la hauteur de leur statut afin de redonner un peu de lustre d’un cinéma qui avait été particulièrement innovant. Ce film tenait manifestement à cœur à Siodmak. Pour ce faire, il créa une société de production, Divina. À la source de ce film il y a un livre de Will Berthold, un journaliste qui avait enquêté longuement sur l’affaire Bruno Lüdke, une affaire bien réelle de crimes en série qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Bruno Lüdke, un homme qui n’avait pas toute sa raison, et a été déclaré coupable d’une série de crimes sexuels, entre 50 et 80. Il est mort gazé en 1944, consécutivement à des expérimentations médicales qu’on aurait pratiquées sur lui. Selon toute vraisemblance, cet homme n’était pas coupable, alors que le film lui-même considère qu’il était bien un meurtrier. Le thème qui rapproche les humeurs guerrières des nazis et les meurtres en série, sans raison véritable autre que de faire le mal, est un peu semblable à celui de The Night of the Generals, d’Anatole Litvak qui sera tourné en 1967, mais aussi à M de Fritz Lang qui lui date de 1931. Ces deux derniers films seront des grands succès internationaux.

Bruno Lüdke est un serial killer qui échappe aux recherches. Mais il va assassiner Lucy, la patronne d’une taverne où il a ses habitudes. Lucy est aussi la maitresse d’un SS, Peter Keun, or par inadvertance, Keun s’est blessé à la main, de simples griffures, en lutinant Lucy. Il va être arrêté et les marques sur sa main serviront de preuve pour en faire un coupable idéal d’une justice expéditive, même son avocat nommé d’office refuse de réfléchir à sa culpabilité. Le commissaire Alex Kersten revient du front russe où il a été blessé. Il se retrouve à la criminelle et le dossier de la mort de Lucy lui échoit. Rapidement il se rend compte que Keun n’a pas le profil du criminel, d’autant que d’autres meurtres du même type ont été commis. Kersten va rencontrer la belle Helga et une relation amoureuse s’ébauche entre eux. C’est en allant la voir chez elle que Kersten va retrouver la vieille piste d’un meurtre qui a eu lieu à Hambourg. Pendant ce temps, Lüdke après avoir failli tuer une juive qui vie en cachette dans un grand appartement, va par hasard dévoiler son trésor – la collection d’objets qu’il a voilés sur ses victimes – à Anna qui le connait très bien puisqu’elle le loge dans la ferme de ses parents et qui va l’obliger à rapporter un sac qu’il dit avoir trouvé avec 300 marks, à la police. Cependant la Gestapo qui veut faire un exemple veut absolument que Keun soit coupable et le Gruppenführer Rossdorf qui suit l’affaire de près encourage Kersten à boucler le dossier.

Keun grâce à ses petits cadeaux espère se placer auprès des jeunes allemandes membres des Jeunesses hitlériennes

Mais Kersten est obstiné. Grâce au sac ramené à la police, il va retrouver la piste de Lüdke. Il arrête celui-ci, et rapidement il va le faire avouer. Lüdke avoue tout ce qu’on veut, et il va préciser les conditions de la mort de ses victimes, montrant à la police les lieux où se sont passés les crimes. Malgré cela Kersten apprend que Keun a été tout de même condamné à mort. En dépit des avertissements de Rossdorf, Kersten va voir un juge et grâce aux documents qu’il a accumulés, il fait annuler la peine de mort. Rossdorf ne l’entend pas ainsi, et continue à harceler Kersten. Malgré tous les efforts de Kersten, Keun est exécuté, et Lüdke est tué après une soi-disant tentative de fuite. Alors que le front cède de tous les côtés, Rossdorf va envoyer Kersten comme simple trouffion en Poméranie comme une punition parce qu’il n’a pas obéi aux règles. Rossdorf poursuit également de sa haine Helga, mais celle-ci grâce à son cousin va pouvoir être exfiltrée vers la Suède.

Lüdke regarde Lucy avec concupiscence

Le scénario est complexe, Hervé Dumont nous dit qu’il est trop malin[1]. Il y a en effet beaucoup de finesse pour emboîter sans à-coups les différents niveaux de ce que veut nous montrer Siodmak. Le premier niveau dresse le portrait d’un criminel en série qui n’a comme excuse que d’être un débile mental, le second est relatif aux difficultés de l’enquête du commissaire Kersten, avec les confrontations entre la police criminelle ordinaire et la Gestapo qui surveille plus les populations que les criminels, et enfin il y a la description d’un régime politique en train de sombrer dans une sorte de fascination sinistre de la population qui est pourtant concernée au premier chef par les bombardements alliés et les avancées des Russes sur le front de l’Est. Il vient tout de suite que Lüdke est directement le produit du nazisme, c’est d’ailleurs pour cela que la Gestapo ne veut pas qu’il soit coupable, parce que la trajectoire du tueur en série épouse complètement la chronologie du nazisme. Autrement dit la Gestapo fait tout de suite le lien entre les meurtres isolés de Lüdke et les meurtres de masse que le régime hitlérien a commis.

Dans Berlin bombardé, Kersten rejoint son affectation à la criminelle

Ce film, tourné 12 ans après la défaite de l’Allemagne, est sans doute le premier film a montrer toute l’ambiguïté du peuple allemand face au nazisme. En effet auparavant, les films allemands insistaient surtout sur le fait que les Allemands étaient des grands naïfs et qu’ils s‘étaient laissés entraîner par des individus pervers et cruels. Or dans ce film, les différents portraits qui représentent un échantillonnage du peuple allemand montrent des individus qui ont perdu tout sens moral. Keun est un petit bureaucrate libidineux qui profite de sa situation de propagandiste de la SS, à la fois pour rester loin du front et pour profiter des avantages qui sont liés à sa fonction, détournement de marchandises, farine, lard, et tentative de profiter des toutes jeunes filles des jeunesses hitlériennes. Le cousin d’Helga, Wollenberg, picole pour éviter de se poser des questions sur son rôle dans l’armée, alors qu’autour de lui, tout s’effondre. Rossdorf, ivre de son pouvoir, ne croit pas vraiment à ce qu’il raconte, mais il profite de sa situation pour se livrer à une débauche effrénée. Il est lâche, après avoir félicité Kersten pour son travail sans faille, il veut l’obliger à se renier parce que ce sont les ordres qu’il a reçus. Et même Kersten qui volontairement se tient en retrait ne fait rien qui pourrait lui nuire. Je ne parle même pas de Lucy, la tavernière, qui planque des nourritures rares.

Une femme juive tente de convaincre Lüdke de l’emmener à la campagne

C’est un peuple de moutons malveillants. Hervé Dumont faisait remarquer qu’à un moment Rossdorf voit sa voiture bloquée par un troupeau de moutons, il y voit là une métaphore, ce qui veut dire que le peuple allemand en suivant stupidement Hitler a fini par bloquer l’Allemagne toute entière. Cette Allemagne nazie a détruit d’abord les Allemands en en faisant des criminels potentiels, qu’ils passent à l’acte sur le front, ou à l’intérieur de la société, c’est exactement la même chose. Dans ce film Siodmak règle ses comptes. D’origine juive, bien qu’il soit né aux Etats-Unis, une grande partie de sa famille a été détruite par les nazis. Certes il ne condamne pas tous les Allemands, Anna est un peu stupide, Kersten un peu trouillard, Helga voudrait bien vivre normalement. On le voit quand elle essaie de donner un peu de romantisme à sa triste vie, elle dressera un repas aux chandelles avec les moyens du bord, on est en guerre, mais Kersten va trifouiller dans sa tapisserie pour en extraire un vieil article sur un meurtre non résolu : il est obsédé par le crime. Lui-même, comme tous les Allemands accepte les petites combines, de cigarettes ou de produits difficiles à trouver. La corruption est partout. La société est criminogène, et elle ne tient que parce que la Gestapo fait régner la peur.

Keun tente de convaincre son avocat de son innocence

Le scénario est découpé en trois temps, le premier temps, les meurtres et l’enquête de Kersten, second temps la situation de Keun, et troisième temps l’arrestation de Lüdke qui, au lieu de clôturer l’affaire, va faire se débuter une guerre larvée entre la Gestapo et la criminelle, guerre perdue par la criminelle. Dans cette société nazie, le droit n’existe pas, le symbole de cette défaite, c’est non seulement l’avocat qui ne cherche pas à écouter son client, mais aussi les locaux de la criminelle qui ont été dévastés comme après un pillage. L’ensemble baigne dans un humour noir, perceptible dans les dialogues qui montrent que si les Allemands sont décidés à attendre passivement la fin de la guerre, ils ne sont pas prêts à se rebeller contre quoi que ce soit. On les voit manier une lourde ironie quand le speaker à la radio laisse entendre que le Reich est attaqué, mais que les pertes son minimes et maitrisées, ou quand Kersten qui cherche l’adresse d’Helga se renseigne sur le numéro et qu’on lui dit qu’il est tombé, mais que ce n’est pas grave.

Anna demande à Lüdke de rendre le sac qu’il dit avoir trouvé

Le portrait du juge que Kersten va voir pour tenter de sauver Keun, est intéressant, on comprend que dans cette atmosphère de fin de règne, tout le monde se repasse le mistigri pour éviter de se faire remarquer et d’attirer sur soi les foudres de la répression gestapiste. Il y a un jeu, bien détaillé par Siodmak entre Kersten et le juge pour tenter de se couvrir l’un l’autre parce qu’ils filent les consignes de la Gestapo. Cela se fait d’une manière feutrée, comme le jeu du chat et de la souris. Ne pas se mouiller, c’est la première règle, mais celle- i se heurte à la volonté de Kersten de se racheter et de racheter le peuple allemand en agissant d’une manière juste dans un monde où la justice n’existe plus.

Kersten retrouve un vieil article sur un meurtre de 1937

La réalisation est très maitrisée. La fin est très émouvante quand Kersten accepte de partir sur le front de l’Est, admettant sa faiblesse, et Helga partira vers la Suède. Elle marque l’impossibilité de vivre normalement dans une société corrompue et en voie d’effondrement. Siodmak utilise le décor d’une gare et la foule qui se presse, comme si elle allait autre part qu’à la mort. La photographie de Georg Krause est très bonne, je rappelle que c’est lui qui avait fait celle du médiocre film de Kazan, Man on the Tightrop, mais aussi de Paths of Glory de Kubrick et Kirk Douglas. Mais à travers elle on reconnait le style de Siodmak. Par exemple lorsque Lucy descend les escaliers pour aller chercher de la confiture de groseilles, et qu’on découvre, tapis dans l’ombre Lüdke qui va l’étrangler. Il y a d’excellents mouvements de caméra, par exemple quand Kersten boîtant, arrive à la criminelle pour y prendre son poste, et qu’il doit traverser les décombres d’une partie du bâtiment qui a été bombardé la veille.

Une des scènes les plus sinistres est celle qui nous fait assister à la confrontation entre Lüdke qui venait livrer des pommes de terre – sans doute issues du marché noir – et une femme juive, isolée, bloquée dans un grand appartement de Berlin, et Lüdke qui s’apprête à l’assassiner, pris d’une pulsion meurtrière incontrôlée. Cette malheureuse sera cependant sauvée par le retour inattendu de la femme qui la cache. La scène d’ouverture est remarquable, nous voyons Lüdke s’enfoncer dans les marécages pour échapper aux policiers qui le cherche, comme s’il voulait s’abstraire de lui-même et masquer sa responsabilité dans les meurtres. La scène de l’interrogatoire, quant à elle, est clairement démarquée de M – der Morder de Fritz Lang, avec un Lüdke qui domine complètement ses juges. A l’inverse du personnage de Lang, il s’assume, ruse et nargue ses interrogateurs en les surplombant de toute sa hauteur.

Rossdorf félicite Kersten

Rossdorf félicite KerstenOn le sait, Siodmak a toujours été un bon directeur d’acteurs. Ici il a volontairement engagé des acteurs peu connus. Il a choisi l’excellent Mario Adorf pour incarner Lüdke, c’est le bon choix. Il utilise une vaste palette pour simuler la ruse, la naïveté ou la volonté de tuer. Son numéro qui consiste à ouvrir une bouteille de vin en enfonçant le bouchon d’un seul impact de son doigt est remarquable. Je crois bien que c’est le meilleur rôle de toute sa longue carrière. Originaire de la Suisse alémanique, il tournera un peu partout en Europe, beaucoup en Italie et en Allemagne, souvent les brutes, parfois les abrutis. Sa scène en face d’Anna où il se montre humble et soumis est aussi très forte. Claus Holm incarne le commissaire Kersten. Peu connu en France, on l’a vu dans Le tigre du Bengale et Le tombeau hindou, le diptyque de Fritz Lang en 1959, puis plus tard dans le film de René Clément Paris brûle-t-il ? et dans Le Grand restaurant. C’était un acteur qui venait de la RDA. Il est bon, surtout quand il se montre incapable d’affronter vraiment Rossdorf. Ce dernier est incarné par Hannes Messemer, un acteur qui venait du théâtre et qui possède, beaucoup de finesse, tour à tour furieux et mélancolique, pervers et désabusé.

Les juges interrogent Lüdke

Notez encore Werner Peters dans le rôle de Keun. Il arrive à ce qu’on le prenne en pitié pour tout ce qui lui tombe sur le crâne. Les rôles féminins sont bons. D’abord, Annemarie Düringer qui incarne Helga, elle a fait une courte carrière au cinéma. C’était une actrice suisse et pas allemande, comme Mario Adorf. Elle venait du théâtre, elle est totalement inconnue en France. Elle est bien, sans plus, quoi que pour ce rôle elle obtiendra un prix à la Berlinale de 1958. Plus intéressante est, selon moi, Monica John dans le rôle de Lucy la tavernière, mais évidemment assassinée par Lüdke, sa présence à l’écran est écourtée.

Lüdke amène la justice sur les lieux du crime

Le film a été très bien accueilli en Allemagne, mais il est sorti à la sauvette en France. Il est donc peu connu. Mais il vaut tout à fait qu’on s’y attarde, sans atteindre les meilleurs films de Siodmak, il possède une grande valeur. Il y manque peut-être un peu d’émotion, on ne la trouvera vraiment qu’à la fin. La musique par contre, comme l’affiche d’ailleurs est particulièrement hideuse tout comme l’affiche. il semble que ce film, plus encore que M de Fritz Lang ait inspiré Robert Hossein pour son Vampire de Düsseldorf, moins dans l'histoire proprement dite - les deux films se passent à des dates très différentes, que dans le rapport qu'on peut faire entre le nazisme et la criminalité d'un individu.

Dans un sursaut d’indignation, Kersten tente de sauver la vie de Keun

Rossdorf indique à Kersten qu’il va l’envoyer sur le front russe

Helga cherche Karsten dans la cohue de la gare

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 12 Mars 2024 à 08:30

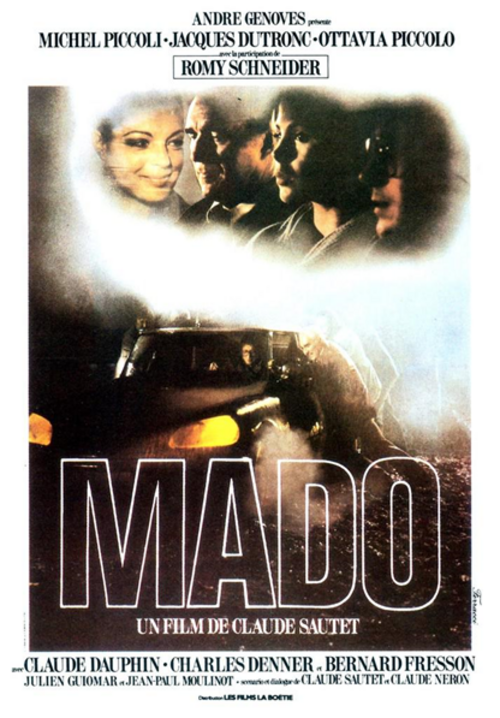

Mado intervient dans la filmographie de Claude Sautet, après toute une série de succès populaires, juste derrière César et Rosalie et Vincent, François, Paul et les autres. Sautet est donc bien installé dans le paysage culturel de la France, ses films se vendent bien aussi à l’étranger. La cinquantaine, sûr de son métier, il a la liberté de faire exactement ce qu’il veut. Claude Néron avait été un peu fâché lorsqu’il n’avait pas vu son nom comme dialoguiste au générique de Vincent, François, Paul et les autres. Et c’était pour Sautet une manière de se réconcilier avec lui que de retravailler ensemble. Cela n’est pas sans importance parce que selon moi, le meilleur de la filmographie de Sautet est dans sa collaboration avec Néron justement. Jean-Loup Dabadie était aussi selon Sautet plutôt habile dans la construction, mais Néron amenait cette noirceur mélancolique qui a donné le meilleur de Sautet. En ce milieu des années soixante-dix, la fièvre de Mai 68 est retombée, et la gauche a le vent en poupe. Elle est promise à un grand avenir politique, malgré les réticences d’une union de la gauche. Parmi les idées qui portent la gauche, il y a une critique du leg de Pompidou, décédé en 1974, puis du giscardisme : les deux sont rongés par les scandales et l’affairisme. L’immobilier est sous les feux de la critique, notamment dans la région parisienne où se multiplient les projets grandioses. Mado n’est pas le seul film dont la toile de fond est faite des scandales immobiliers, en 1977 Bertrand Tavernier tournera Des enfants gâtés. C’est un film différent, un film sociale et politique, bien sûr de celui de Sautet qui est un film noir, mais nous sommes encore en prise avec les scandales immobiliers de l’époque. En outre les deux films sont interprétés par Michel Piccoli. Sur Wikipedia, à la page dédiée au film de Tavernier, on peut lire : « … on peut également voir que le personnage de Bernard Rougerie est inspiré de Claude Sautet, que ce soit pour son phrasé, son apparence physique ou sa méthode de travail. À 1 h 31 de film, on voit d'ailleurs punaisé en arrière-plan un pense-bête rappelant au personnage "Rendez-vous Yves Robert Jeudi 20 h". Un détail qui signe l'inspiration, Sautet et Yves Robert ayant été très amis et ayant collaboré ensemble à plusieurs reprises ». Si le film de Tavernier qui n’a pas connu un grand succès à sa sortie, est un peu oublié, à l’inverse le film de Sautet est revalorisé et considéré aujourd’hui comme une pièce majeure de sa filmographie.

Simon qui vient d’engager Pierre tente de comprendre le trou de 600 millions de francs dans ses comptes

Pierre et Alex qui rêve de s’installer à la campagne reviennent à Paris pour chercher du travail. De son côté Simon entretient une liaison avec Mado qui se prostitue pour ne pas avoir à travailler. Grâce à Mado Pierre va être embauché par Simon, un riche promoteur immobilier. Mais celui-ci a de gros ennuis, il est en train de découvrir qu’une de ses sociétés dans laquelle il était associé avec Julien est quasiment en faillite, avec un trou de 600 millions – de francs bien entendu. Simon et ses amis cherchent Julien partout, mais celui-ci s’est suicidé dans son bureau en se tirant une balle dans la tête. Rapidement ils comprennent que Julien s’était acoquiné avec Lépidon, et, menant une vie au-dessus de ses moyens, il s’était endetté, plombant la société immobilière. Lors de la cérémonie funéraire, Simon croise Lépidon. Ils se retrouveront un peu plus tard, et Lépidon propose à Simon de lui racheter ses parts pour le tirer d’affaire. Mais Simon refuse et annonce à Lépidon que ses traites seront honorées. Simon ne sait pas comment s’en tirer, il veut se battre, mais n’a guère de moyens. C’est Mado qui va d’abord lui conseiller de rencontrer un certain Reynald Manecca, un ancien associé de Lépidon qui connait semble-t-il ses secrets et qui a été condamné par la justice. Mais Simon refuse de le rencontrer parce que Mado couche aussi avec lui ! Il va voir ensuite Hélène, son ex-épouse qui est sous l’emprise de l’alcool pour lui marquer son affection. Avec ses amis, Simon rencontre un avocat, Vaudable, qui lui parle d’un certain Barachet, un ancien fonctionnaire, qui a sûrement magouillé avec Lépidon. Il avance que Manecca connait sans doute les secrets de Barachet.

Julien s’est suicidé

Simon se décide alors à rencontrer Manecca, pour cela il revoit Mado avec qui il a rompu. Manecca vient voir Simon en catimini, il se cache en effet pour éviter Lépidon. Il montre la photocopie d’un document falsifié par Barachet et qui a permis à celui-ci d’acheter un terrain pour 1 franc du mètre carré, tarif des terrains agricoles. Mais Lépidon compromis avec des hommes politiques s’est débrouillé pour que ce vaste terrain puisse être constructible. Il en vaut donc maintenant vingt fois plus ! En échange du document Manecca demande 150 millions de francs, afin de quitter la France et de refaire sa vie. Simon doit trouver la moitié de cette somme, et pour cela il vend des œuvres d’art que sa famille a accumulé au fil du temps. Il va donc récupérer le document de Manecca et il va trouver Barachet pour le faire chanter. Ce dernier n’a pas le choix et il revend le terrain à Simon au tarif où il l’a acheté. Pour fêter ce succès, Simon, Mado, Pierre et toute la bande vont visiter les terrains acquis. Simon commence à comprendre que Mado qui a été lâchée par Manecca est attirée par Pierre. Pendant qu’ils sont sur les terrains, Lépidon apprend par Barachet la perte du terrain. Il charge ses hommes de main de retrouver Manecca. Ce qu’ils font par l’intermédiaire d’un photographe qui devait faire des faux papiers à Manecca. Les tueurs font leur boulot. Simon apprend la mort de Manecca, il en fait part à Mado qui est très touchée. Simon ensuite va conduire Hélène à la clinique où elle suivra une cure de désintoxication.

Lépidon propose à Simon de lui racheter ses parts

Si l’intrigue est facile à comprendre, c’est pourtant un scénario compliqué par les intentions qui y sont mises. Au premier niveau, il y a donc un homme, Simon, qui se débat pour se sauver de la faillite et se défendre de son ennemi. Simon se voudrait un honnête entrepreneur immobilier, et Lépidon est une crapule qui n’hésite sur aucun moyen pour arriver à ses fins, y compris le meurtre. Il est l’âme damnée des politiciens et des hauts fonctionnaires qui se laissent corrompre. C’est là qu’intervient le deuxième niveau, le discours des jeunes générations, représentées par Pierre et Alex pour qui entre Lépidon et Simon il n’y a pas une grande différence, puisque tous les deux visent à faire du profit. A ces deux là on peut ajouter aussi Mado qui se prostitue pour s’en tirer. Ces jeunes sont finalement les victimes indirectes des magouilles des plus anciens qui brassent des millions et transforment le paysage en quelque chose qui va devenir invivable rapidement, car au fond le but des promoteurs immobiliers qu’ils s’appellent Lépidon ou Simon, c’est toujours de détruire l’ancien, la campagne comme les vieux quartiers pour en faire du neuf, avec tous les défauts que comporte cette modernité frénétique.

Mado dit à Simon qu’elle connait un certain Manecca qui pourrait l’aider

Simon c’est le fil rouge du film, c’est de son point de vue que le film est construit et organisé. Mais le personnage central, le pivot, comme on le voit tous c’est en effet Mado. Elle est le lien qui fait tenir plus ou moins bien toute cette société ensemble. Non seulement elle relie la vieille génération de Simon à la nouvelle, mais elle fait se rencontrer ses deux amants, Simon et Manecca pour qu’ils combattent Lépidon. Cela va provoquer la jalousie de Simon, parce que non seulement Manecca ne la paie pas, mais en plus on comprend qu’elle va cesser de se prostituer en retournant travailler à l’usine. Comme on le voit tous ces personnages ont des déterminations incertaines. Mado se détourne de Simon parce qu’elle le trouve trop égoïste, mais elle est amoureuse de Manecca qui avoue lui-même être une crapule mais pas un salaud ! Simon va trouver une forme de conscience. Il n’est pas bête et se rend compte que son comportement est douteux. Il comprend bien que c’est lui qui est la cause de la mort de Manecca. Mais ce dernier aurait-il pu éviter de se faire assassiner sans cela ? Il vivait caché, sachant que Lépidon le ferait tuer au moindre faux pas.

Simon est allé voir Hélène

Simon n’est d’ailleurs pas dénué d’humanité. On comprend bien qu’il a de la tendresse pour Hélène, mais aussi que s’il est jaloux de Manecca c’est bien parce qu’il est amoureux de Mado ! Au fil de cette histoire, on comprend sans le dire jamais qu’il y a chez lui une prise de conscience, aussi bien par ses rapports avec les plus jeunes, notamment Mado qui le remet à sa place, que parce qu’il comprend qu’au fond il est un peu comme Lépidon. Et justement le fait qu’il amène ensuite Hélène à la clinique, va apparaître comme une recherche de rédemption. Simon est peut-être fort pour affronter Lépidon, une canaille sans scrupule, mais il est faible vis-à-vis de lui-même. Il ne sait pas exactement ce qu’il veut. Quinquagénaire tourmenté, il comprend qu’il est passé à côté de lui-même. Dans ce film Claude Sautet met encore une fois un fils face à son père. Or le père de Simon représente le vide des bonnes familles, un petit jouisseur qui se laisse totalement aller au point de conditionner son fils et le pousser dans une voie qui n’est pas pour lui.

L’avocat Vaudable parle d’un certain Barachet et de Manecca

Les jeunes ne sont guère déterminés, plutôt désabusés, ils représentent cette France qui doute et qui est en crise, peut être plus sur le plan de ses envies et de sa culture que sur le plan économique, après tout, Pierre, Alex et même Mado vont retrouver assez facilement du travail. Ils ne sont pas désespérés, mais manifestement ils manquent d’envie et de détermination. Ils sont ficelés dans cette société que leur ont fabriqué les hommes de la génération qui avait vingt ans à la Libération. Ils sont désabusés. Le conflit que l’on perçoit entre ces deux générations, ce n’est pas une question d’âge, mais juste le résultat qu’elles sont faites de personnes nées dans deux époques différentes. Et en effet, c’est vers cette période, malgré le sursaut de l’élection de 1981 qui va venir, qu’on commence à promouvoir en France ces idées venues des Etats-Unis où l’accumulation du capital est le signe le plus évident de la réussite sociale. Ça reprendra avec une grande violence après le virage de 1983 quand les « socialistes » rallieront la logique de l’Union européenne. Il y a donc bien un discours politique sous-jacent à cette histoire de spéculation immobilière qui entraîne aussi la mort des personnages qui empêchent le pouvoir financier de fonctionner sans à-coups. On comprend alors que les hommes politiques sont au service des hommes qui comme Lépidon savent manipuler des masses d’argent.

Manecca veut 75 millions en échange d’un document compromettant

Ce sont des histoires de clans, celui de Simon et de ses amis, contre le clan de Lépidon. Ils travaillent tous en famille, ce qui donne un petit air moyenâgeux à l’histoire. Mais le clan n’évite pas la confrontation de l’individu avec la solitude. Si on s’en tient à Simon, on s’aperçoit que c’est un homme inquiet, rongé de solitude. Beaucoup, à commencer par son propre père, ne le comprennent pas. Et si lui-même semble comprendre les plus jeunes, c’est qu’en vérité il se rend compte qu’il a raté sa vie. Il se révèle d’ailleurs assez incapable de se joindre à un groupe, contrairement aux plus jeunes, ou même à Lépidon qui est comme un poisson dans l’eau avec la crapule. Il représente le mal, l’antisocial si on veut et face à lui, les autres ont du mal à se positionner, même Manecca qui est une canaille, mais dit-il pas un salaud ! Là se pose le problème de Mado, qu’est-ce qui a bien pu la séduire dans ce personnage louche ? L’aventurier, le réprouvé ? Elle sera complètement déçue quand elle comprend qu’il ne l’amènera pas avec elle pour refaire sa vie ailleurs qu’en France. S’est-elle trompée ? Le préfère-t-elle à Simon parce qu’il est moins hypocrite ? On peut également se demander si sa relation avec Manecca est plus importante parce que lui ne la paye pas ! Ou encore qu’elle joue de la jalousie de Simon en mettant en scène Manecca après tout, c’est elle qui parle la première de Manecca et qui semble inciter Simon à le rencontrer !

Mado pointe à l’usine

Comme on le voit, c’est une histoire faite avec des personnages ambigus, donc une trame de film noir, pourtant ça n’est pas traité comme un film noir. Par exemple les scènes violentes, la mort de Julien, le chantage exercé sur Barachet ou encore le meurtre de Manecca sont à peine évoquées à l’écran. C’est que pour Sautet le principal est ailleurs. C’est mettre l’homme face à ses responsabilités. Autrement dit c’est sa position par rapport au groupe auquel il appartient qui est le plus important. De la découle les principes de la mise en scène, on voit constamment Simon entouré, il ne se déplace jamais seul, il décide seul, mais pour le reste il vit avec son groupe, comme avec une petite famille. Les scènes de bistrot et de restaurant, montrent non pas le côté choral du film, mais plutôt le brassage entre les classes sociales et entre les générations. C’est pourquoi elles sont filmées en plans assez resserrés, comme si Sautet les prenait lui-même en charge. Ils sont dans une sorte de bulle, au milieu de la foule. Sautet ne filme jamais en écran large, ce n’est pas sans raison, parce que ce format donne un côté trop épique à l’histoire et donne trop d’importance à l’espace. On remarquera que le film s’ouvre sur Pierre et Alex qui sont sur une route de campagne et qu’il se ferme pratiquement quand toute la bande se retrouve embourbée sur une route où les travaux de réfection transforment le chemin en boue. Entre ces deux séquences, on est en ville, là où se décide les transformations de la campagne. Et bien sûr ce sont les promoteurs immobiliers qui activent se travail de soumission de la nature aux exigences de la rentabilité. Tous les films français qui traitent de l’immobilier à cette époque oppose les formes de la vie traditionnelle à celles de la modernité.

Simon et ses associés calculent ce qu’ils peuvent faire du terrain de Barachet

Cette vieille France résistante si on peut dire est représenté par le maire du petit village qui marie sa fille et qui invite Simon et ses amis à la noce. Les images de la campagne et de la petite localité où Simon a acheté le terrain de Barachet sont les seules qui sont filmées en plan général avec de la profondeur, mais cette profondeur est gâchée par la pluie, comme si celle-ci voulait noyer les personnages et les ensevelir dans la boue. Mais la pluie, c’est bien aussi ce qui lave de nos péchés. Simon est celui qui observe et qui ne veut pas se mouiller. Il est en retrait de lui-même et ce sont seulement les événements dramatiques, la mort de Julien et sa possible faillite qui vont le faire sortir de lui-même. C’est pourquoi Sautet le film souvent derrière des fenêtres, en train de regarder la vie s’écouler. Il regarde la noce, mais il observe aussi Mado qui se rapproche de Pierre. Remarquez qu’avec Max et les ferrailleurs, c’est le deuxième film de Sautet où le héros entretient des relations sexuelles avec une prostituée. Mais ici Mado est une prostituée qui s’interroge. Elle n'est pas la seule à s’interroger sur son statut. Alex le fait aussi face à Pierre. C’est pourquoi lors de ces réflexions qui sont parfois un peu pesantes, Sautet s’attarde sur les visages qui expriment justement le doute, ce qui justifie aussi l’abondance des gros plans.

Pour donner de l’argent à Manecca, Simon vend ses œuvres d’art

Dans la manière de filmer, il y a une façon propre à Sautet de prendre son temps. C’est ce qui donne de l’épaisseur, non pas à l’intrigue, mais aux personnages. Ainsi on verra longuement le père de Simon et ses amis s’extasier devant un Château-Margaux de 1947. Ou encore on verra toute la bande se mettre à danser et à délirer alors qu’ils sont embourbés et retenus pour toute la nuit, coincés sous la pluie et dans la boue jusqu’au cou. Les scènes avec Hélène qui au départ n’étaient pas prévues et que Sautet allongera parce que Romy Schneider voulait absolument un petit rôle chez Sautet, au premier abord semblent un peu superflues, mais elles expliquent indirectement l’âme de Simon et une partie de ses problèmes. La photo de Jean Boffety qui atténue les nuances dans les couleurs, donne un aspect nostalgique à l’ensemble.

Simon fait chanter Barachet

Le film s’est construit autour de Michel Piccoli qui est Simon. Le film est tourné du point de vue de Simon, et donc il est présent de bout en bout. C’est un peu le même rôle que celui de max, sauf qu’évidemment Simon n’est pas fou, mais il reste tout autant incurablement triste. Il domine le film et trouve là un de ses meilleurs rôles par les nuances qu’il apporte à son personnage. Il passe très facilement de l’accablement à la colère et à l’autorité quand notamment il s’attaque à Barachet. Michel Piccoli c’est le double de Sautet, son porte-voix. C’était le quatrième film qu’ils faisaient ensemble et le dernier. Je me suis posé la question de savoir pourquoi cette collaboration si fructueuse avait cessé. Michel Piccoli dira, avec une pointe d’amertume semble-t-il : « Après Mado, nous n’avons plus travaillé ensemble. Je crois qu’ensuite, pendant près de dix ans, on ne s’est pas vus. Mais sans aucune raison, sans fâcherie. Simplement parce que je ne faisais plus partie de sa vie de travail. Je comprenais cela et l’acceptais, mais il me manquait. Je lui ai écrit quelques lettres qui sont restées sans réponse. On s’est revus, c’était comme si on ne s’était jamais quittés. Nous n’avons jamais eu d’explication : "Pourquoi m’as-tu abandonné ?" Et la mécanique s’est remise en route, notre amitié, notre intimité. J’aurais pu jouer Arnaud, mais heureusement qu’il ne me l’a pas demandé, il a choisi Michel Serrault...vous avez vu la ressemblance, le mimétisme. » Évidemment remplacer Michel Piccoli par Michel Serrault c’est bien difficile.

Simon regarde par la fenêtre Mado se rapprocher de Pierre

Derrière il y a Ottavia Piccolo dans le rôle de Mado. C’est une très bonne actrice, elle a une présence incroyable, son jeu démentant en permanence le côté enfantin de son physique par sa dureté. Elle a tourné dans une quantité incroyable de chefs-d’œuvre, notamment chez Mauro Bolognini aux côtés de Massimo Ranieri. Elle fera quelques belles incursions dans le cinéma français, La veuve Couderc, de Pierre Granier-Deferre, Un aller simple de José Giovanni. Son rôle est pourtant assez court, même s’il est décisif. Jacques Dutronc incarne Pierre. Il est là essentiellement parce qu’il était le cousin de Claude Sautet ! Prouvant comme Simon que Sautet aime travailler en famille. Son rôle est étroit, sans relief non plus, il a peu de chose à faire et encore moins à dire. Très passif il a l’air de s’ennuyer fermement. Il apparait ainsi comme le récitant, celui qui enregistre sans se mouiller jamais ce qui se passe, laissant aux autres cette faculté de commenter.

Cherchant à se protéger de la pluie, ils arrivent dans une noce

Dans ce film on va aussi retrouver de nombreux habitués de la filmographie de Sautet, à commencer par Romy Schneider dans le rôle très secondaire d’Hélène, elle a une seule scène importante mais très brève, quand Simon vient la voir. Sautet disait que cette scène avait ému lors de son tournage toute l’équipe du réalisateur. Je le crois volontiers. Il y a aussi Bernard Fresson que Sautet aimait beaucoup, mais ici c’est à peine une silhouette, celle de Julien au moment de son suicide. Plus importants sont les escrocs. D’abord l’excellent Julien Guiomar dans le rôle du sinistre Lépidon. Il est vraiment excellent, on dirait qu’il a été mauvais toute sa vie à la manière dont il fronce les sourcils. Puis Charles Denner dans le rôle de Reynald Manecca. Il est bien, sans plus, jouant toujours sur sa voix si particulière et sa petite taille. Enfin pour en terminer avec la canaille, Michel Aumont est le peureux Barachet, très bon. Chez les jeunes c’est moins bien, Jean-Denis Robert dans le rôle d’Alex, scandalisé que Mado se prostitue, est assez hésitant. Des petits rôles aussi pour des comédiens que Sautet aimait beaucoup, Jean Bouise qui couve Hélène et qui tente de l’apaiser, est très bon, sobre, élégant. Claude Dauphin qui incarne l’avocat Vaudable, il n’a qu’une scène, mais il est exactement à sa place, juste.

Lépidon apprend que Barachet a cédé au chantage

Le film est très bon, Sautet en connaissait les défauts, on les a dits, mais malgré cela il est très attachant. La musique de Philippe Sarde, compositeur attitré de Claude Sautet soutient très bien le film, même si elle n’est présente qu’au début et à la fin, soulignant la fragilité des personnages en l’annonçant. La critique a été bonne dans l’ensemble, mais le public ne s’est pas précipité à sa sortie. Je crois que cet échec très relatif, a refroidi Sautet et l’a entraîné vers d’autres formes, d’autres sujets. Il va revenir vers un gros succès commercial avec son film suivant, Une histoire simple, moins noir, plus social, et surtout avec Romy Schneider. Cependant avec le temps, il semble bien que Mado ait été revalorisé à la hausse et c’est tant mieux. Mado clôture le moment de grâce de Sautet, commencé avec Les choses de la vie. Ensuite ce ne sera plus comme avant. Il marchera au métier, hésitant entre le renouvellement de ses thématiques, de nouveaux acteurs et la recherche de ses succès d’avant. Je ne veux pas dire que les films postérieurs à Mado n’ont pas d’intérêt, seulement qu’ils sont moins inspirés et inspirants.

Manecca a été assassiné par les hommes de Lépidon

Simon conduit Hélène à la clinique pour qu’elle fasse une cure

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 7 Mars 2024 à 08:30

Max et les ferrailleurs vient dans la filmographie de Claude Sautet juste après le triomphe des Choses de la vie, ce qui explique qu’il ait pu obtenir toute liberté pour faire exactement ce qu’il voulait. C’est vers ce film noir que Sautet revient tout au long de ses entretiens pour le désigner comme son film préféré. À l’origine c’est un roman noir de Claude Néron, publié chez Grasset en 1968. Néron avait été encouragé par Jean Paulhan et avait publié d’abord, en 1965, chez Grasset, La grande marrade que Sautet avait lu et avait projeté d’adapter au cinéma, cela deviendra Vincent, François, Paul et les autres. Néron n’a que très peu publié, deux romans, les deux adaptés par Sautet, et deux novellisations, l’une d’après le scénario de Mado, film de Sautet encore, et l’autre d’un scénario policier, Le bar du téléphone, publiée sous le titre Les chiens fous, sans grand succès. On voit que son œuvre est intimement liée à celle de Sautet, mais à l’inverse, on voit que Sautet doit beaucoup à l’univers brossé par Néron. Certainement aussi que sa langue l’a séduit. De Néron on ne sait pas grand-chose, si ce n’est qu’il a connu justement un policier semblable à Max, membre du Parti communiste qui officiait du côté de Nanterre. Il avait fait trente-six métiers, trente-six misères, y compris plus ou moins le ferrailleur du côté de Nanterre. Sautet aimait à rappeler que lui aussi était un banlieusard, de Montrouge. Ce qui avait son importance en ce temps-là. Comme on le sait la banlieue parisienne était dans la deuxième partie des années soixante, de couleur rouge par opposition aux beaux quartiers de la capitale. C’était une autre civilisation. Ce film a donc été tourné en 1971, dans la foulée du bouleversement de Mai 1968. Et ça se sent, non pas dans sa forme politique de remise en question des institutions et des valeurs, mais dans sa forme poétique, grâce à la stylisation que Claude Sautet va opérer. On pourrait dire que, au-delà de l’intrigue proprement dite, c’est l’histoire de la fin de la banlieue parisienne et le début de son intégration malheureuse à Paris.

Max est un policier déçu, il n’arrive pas à coincer des malfrats qui écument Paris et sa banlieue. Il sait pourtant qui ils sont, mais il n’a aucune preuve à présenter au juge d’instruction, il fait part de son désarroi auprès du commissaire qui tente de le calmer. Il lui vient alors l’idée de travailler en amont des hold-ups, afin de prendre les malfrats en flagrant délit. Au besoin il aidera un peu le destin. En enquêtant sur une voiture volée qu’aurait utilisée un gangster, il croise inopinément chez un receleur Abel Maresco qui traficote dans la ferraille et dans les voitures volées. C’est un ancien copain de régiment ! Il le suit et l’aborde dans la rue, comme si seul le hasard était pour quelque chose. Ils boivent un coup ensemble et il se fait passer pour un homme d’affaires. A partir de là, il va surveiller la bande d’Abel. Pour cela il va demander l’aide du commissaire Rosinsky, un policier de Nanterre qui connait la bande et qui juge que jamais ils ne passeront à la vitesse supérieure pour faire un hold-up. Il signale qu’il a un informateur parmi eux. Il les laisse faire leurs petits trafics, pensant que cela les empêche d’aller plus loin dans la délinquance. Grâce aux indications de Rosinsky Max remonte jusqu’à Lily, une pute, qui vit avec Abel, au milieu d’une bande finalement tranquille qui n’existe que dans les redents de la société.

Le commissaire explique à Losfeld pourquoi il doit démissionner

Max, grâce à son argent, il est riche par ailleurs, va louer un appartement en même temps que Lily avec qui il refuse de coucher. Il est très mystérieux, ce qui intrigue Lily auprès de qui il se fait passer pour un banquier. Peu à peu en le fréquentant Lily va trouver Abel terne et sans ambition et, fascinée par le faux banquier, elle va le pousser, sans trop le comprendre vers un hold-up. Max lui transmet des informations, mais Lily ne bouge pas. Rosinsky apprend par son indic, à son grand étonnement, que la bande d’Abel va commettre l’attaque de la banque que Max a indiquée à Lily. Après bien des hésitations, Lily va donner les informations sur une arrivée importante de fonds. La bande se réunit et prépare le hold-up. Mais de son côté Max organise le piège. Toutes les issues sont bouchées, l’attaque échoue, P’tit Lu est tué, et tout le reste de la bande est arrêté. Lily est effondrée. Et plus encore quand elle comprend que Max l’a manipulée. En se rendant chez Rosinsky, Max voit que Lily a été convoquée pour témoigner. Max ne le supporte pas, il ordonne à Rosinsky de l’élargir, mais celui-ci refuse. Max le tue. Il va être arrêté et le commissaire, son supérieur, va être contraint de démissionner.

Max en a assez de voir les criminels lui échapper et veut monter un coup

Ce n’est peut-être pas qu’un film noir, mais c’en est un, et un vrai. Mais enfin, les films noirs ne sont pas que des films noirs ! Il y a en effet beaucoup de films noirs avec des flics un peu dérangé et hargneux, à commencer par Dirty Harry ! L’intrigue est suffisamment complexe pour tenir en haleine le spectateur, mais suffisamment simple aussi pour servir de base à un portrait de cette société du des années soixante-dix. Le principal n’est pas la traque d’une petite bande de délinquant par un psychopathe, ni même la lutte entre les différents services de police. C’est le moment où Paris se trouve en lutte contre la banlieue qui la cerne, et qu’elle veut mettre au pas pour en faire en quelque sorte sa succursale. Et donc on peut voir ce film comme la défaite de la banlieue, Paris instrumentalisant une sorte de psychopathe aigre et malfaisant. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la haine de Max contre les banlieusards. Il leur envie leur liberté, ils sont toujours en train de rigoler et de s’amuser. Ils ne se plaignent pas, mais ils sont toujours à la recherche de combines plus ou moins douteuses. Max est un corrupteur, il se sert de son argent pour manipuler Lily, le maillon faible de la bande. Il se venge ainsi de sa solitude. On sait qu’il a été divorcé. Il n’est pas impuissant, mais il ne prend pas de plaisir à faire l’amour. Il l’annonce froidement à Lily.

Max retrouve Abel, un copain de régiment

La bande à Abel c’est un ramassis de glandeurs insouciants, jamais très loin de l’enfance, avec des rêves qu’ils ne réaliseront jamais. Vivant au jour le jour, peu exigeants finalement, ils se contentent de ce qu’ils ramassent au cours de leur pérégrinations. Si Max est déjà mort, la bande à Abel est bien vivante. La sympathie du spectateur va naturellement du côté des petits voyous de banlieue, c’est évident, même si quelque part on prend Max en pitié. La police, c’est une machine sans âme, et c’est sans doute cela que voulait corriger Max, à n’importe quel prix. Cependant à y regarder de plus près, il y a que Max envie la liberté d’Abel, de Lily et leur bande. Dans le trio Abel-Lily-Max, ce dernier est le trouble-fête, le jaloux, celui n’aura de cesse que de les séparer. Tout son travail qu’il cache derrière la nécessité de faire un flagrant délit, n’a qu’un seul but s’approprier de Lily, de son corps et de son âme. C’est d’ailleurs pour cela qu’il ne couche jamais avec elle, même si on comprend qu’il en a envie. Il veut l’extraire se son milieu, la purifier si on veut. Et c’est pourquoi il prendra très mal l’initiative de Rosinsky de l’interroger et de l’impliquer dans cette affaire. En vérité il n’a pas peur du témoignage de Lily, d’ailleurs, il n’est pas peureux. Mais il sait très bien qu’en l’impliquant dans le procès de la bande, elle perdra de sa pureté et apparaîtra à son tour comme ayant manipuler Abel et la bande. Il n’est pas question de savoir s’il l’aime ou non. Ce n’est pas un sujet de réflexion pour lui. C’est un homme qui vit avec des fantasmes de pureté. S’il a quitté la justice pour entrer dans la police, c’est parce qu’en tant que juge il n’était pas assez efficace pour combattre le mal.

Rosinsky, le policier de Nanterre surveille son secteur

Max est un homme malade, et c’est sans doute cela qui fascine Lily. Mais c’est aussi un séducteur. Quand il rencontre Abel près du métro, il quitte son air funèbre, devient chaleureux, l’invite à boire un coup. Il a cette même ambigüité avec Lily. Il lui donne de l’argent pour mieux la tenir, mais il n’hésite pas à la torturer avec ses silences, alors qu’il avait aussi fait des photos d’elle qui avaient plu à Lily. Cette ambivalence maniaque c’est ce qui lui sert pour la mener où il le veut. Colérique aussi, dès que la réalité le contrarie, il quitte ses bonnes manières bourgeoises et pique des crises qui peuvent l’amener jusqu’à tuer. Sa rage de convaincre que la bande d’Abel puisse être un repaire de futurs braqueurs de banques, l’amène à créer le chaos autour de lui. On voit à cet égard le rôle malfaisant de l’argent que Max possède en abondance. A défaut de créer la vie, ou de la protéger, il sème la mort avec obstination. Au fond Max est assez facile à comprendre, et Lily est en réalité bien plus compliquée. Aime-t-elle Abel ? Peut-être, mais il voudrait qu’il ressemble aussi un peu à Max qui la fascine. Elle pousse Abel et se rend trop tard qu’elle l’a mené en prison. En vérité elle a épousé, par jeu, ou pour d’autres raisons, la logique de Max, et elle s’amuse à le manipuler. Car Abel est faible, et il s’en fout.

Max est arrivé à entamer une étrange liaison avec Lilith

Le film est mené du point de vue du commissaire qui donne sa démission, et qui se demande pourquoi est comment il en est venu à suivre les élucubrations de Max. Ce principe fait qu’une partie de cette histoire va rester dans le flou, parce que le commissaire ne la comprend pas tout à fait. Le film est long flash-back, mais ce retour en arrière n’est pas là pour raconter une histoire, c’est l’effort du commissaire pour comprendre. La structure du scénario amène d’autres flash-backs, mais là ils sont comme le récitant qui donne des indications sur les protagonistes pour économiser du temps et aller à l’essentiel. On verra donc surtout des rappels pour ce qui est de la bande des ferrailleurs. Cela donne une forme d’éloignement par rapport à ce qu’ils sont, et on comprend qu’ils sont incompris dans la logique policière de Max. Seul Rosinsky qui les a approchés d’un peu plus près, semble les comprendre. Ces aller-retours, et cette voix off, en compliquant l’écriture du scénario va donner de la vie aux protagonistes. C’est peut-être le scénario le mieux écrit de Sautet avec Classes tous risques, mais dans ce dernier film c’était clairement du José Giovanni, d'ailleurs c'était Lino Ventura qui avait été cherché Sautet.

Il s’amuse à photographier Lily

On le sait, Sautet avait cette capacité de brosser des milieux d’une manière convaincante. Mais justement Max et les ferrailleurs montre qu’il ne s’agit en rien d’une vérité documentaire. Les personnages sont stylisés, Max a le visage blême, il porte des habits de croquemort ou de veuf. Les ferrailleurs sont aussi en uniforme, en uniforme de la mouise et du destin, ils sont par leur allure désinvolte, ils ne vivent pas seulement en banlieue sur le plan géographique, ils sont aussi en exil de la société moderne. Ils sont complètement dépassés, cernés par des usines et des grands immeubles qui ne leur laissent plus rien comme espace pour vivre leur liberté. Roger Pigaut reprendra cette formule, des inadaptés sociaux qui montent un coup qui les dépasse dans 3 milliards sans ascenseur[1]. Cette forme délibéré dans l’opposition entre la modernité parisienne et la banlieue archaïque, visuellement exposée par Sautet explique au fond le thème récurrent des gangsters qui se trouvent déphasés face à l’évolution de la société, que ce soit à propos de mentalité, ou parce que le truand est trop resté longtemps en prison et n’a rien compris. Le temps ne court pas à la même vitesse dans les deux parties, et ce ne sont pas les voyous qui donnent le la.

Le boulot des ferrailleurs est de plus en plus difficile

Le choix des décors est minutieux, moins sans doute en ce qui concerne le quartier ou travaille Lily, qu’en ce qui concerne la zone où vivent et traficotent les ferrailleurs. Dans ce dernier cas on voit une sorte de terrain vague cerné par des usines et donc promis à une éradication rapide. Évidemment les scènes de bistrot ressortent tout à fait, comme cette façon très personnelle que Sautet possédait de filmer à travers les vitres plus ou moins embuées des gens qui se parlent et dont on n’entend rien de ce qu’ils se disent, mais on le comprend. Cet effet allié à un travail particulier sur les couleurs, volontairement pastellisées, donne une forme de nostalgie du fait de l’éloignement du spectateur, et en même temps cette forme poétique renvoie la modernité à des formes dérisoires de vie sociale.

Lily se demande ce qu’elle fait à regarder Max réparer un réveil

La mise en scène est très précise, et cela est nécessaire dans ces moments où on voit les hommes s’agiter, que ce soit lorsque les ferrailleurs « travaillent » à voler des bobines de cuivre, ou dans la scène du hold-up sur le moment de l’arrestation. Sautet joue des rythmes différents, rapide dans l’action, plus lent dans le parcours des rues de Paris ou de la banlieue. C’est d’ailleurs cette lenteur qui va donner de la densité aux décors urbains, en assimilant les lumières différentes qui forment un tout. Il y a aussi énormément de gros plans, ils agissent comme une lecture des sentiments, même si Max le plus souvent les dissimule. C’est là que la direction d’acteur est précieuse. Claude Sautet disait que le tournage avait été euphorique – c’est le mot qu’il employait – mais qu’il avait été épuisant. Et je crois que les acteurs qui ont participé à ce projet y adhéraient totalement. Ça se voit à l’écran.

Le Dromadaire annonce à Rosinsky qu’Abel veut attaquer une banque

La distribution est complètement dominée par Michel Piccoli. C’est dans Max peut-être là qu’il trouve son rôle le plus subtil. C’est lui-même qui a choisi son costume et son chapeau qui le font ressembler à un croquemort ou à un envoyé du destin, un ange de la mort. Il a ce côté lugubre et morbide, violent et caractériel qui souvent échappe dans ses autres films. Il représente un faux calme, une violence qu’il a du mal à contenir. La scène qui s’achève par le meurtre de Rosinsky est très difficile à jouer parce qu’elle doit procéder d’une sorte de crescendo, passant d’une violence contenue à une rage démesurée, puis à l’hébétude d’avoir agi ainsi. C’était un homme qui savait prendre des risques, au faîte de sa célébrité, il n’hésitait jamais à tourner dans des films expérimentaux, à petit budget. Sautet et Piccoli s’entendaient très bien, ils feront quatre films ensemble, sans compter la participation de Piccoli comme narrateur à César et Rosalie. Il avait le physique et l’allure d’un grand bourgeois, mais il adorait interpréter des personnages qui camouflaient leurs turpitudes derrière un physique apparemment lisse. Il fait la paire avec Romy Schneider, autre habituée des films de Sautet, avec qui elle tournera cinq films. Cependant dans le rôle de Rosalie, même si elle ne démérite pas, elle n’a pas l’aura de Piccoli, il lui manque quelque chose, peut-être une touche de vulgarité ou de la colère, du tranchant assurément. D’ailleurs elle n’apparait qu’après le premier quart du film. Sautet disait que Piccoli et Schneider s’entendaient très bien, parfois même sur son compte !

Les ferrailleurs répètent le hold-up

Les autres rôles sont très soignés aussi. Bernard Fresson que Sautet appréciait beaucoup incarne Abel, d’une très belle manière. C’est en effet un comédien qui a été trop souvent sous-estimé, mais il possédait une très grande finesse dans son jeu. François Périer est impeccable, comme toujours, dans le rôle de Rosinsky, le commissaire qui ne sait pas trop comment s’opposer à la folie de Max. du côté de l’ordre il y a encore George Wilson qui est le supérieur de Max et qui par laxisme le laisse mener la barque jusqu’au désastre. Son rôle est assez bref, mais il est suffisant pour le faire remarquer. Et puis il y a les délinquants qui gravitent autour d’Abel, Bobby Lapointe c’est P’tit Lu, celui qui se fait descendre par la police, un être frustre et paumé, Michel Creton ou encore le très bon Henri-Jacques Huet dans le rôle de l’indic. C’est donc une distribution haut de gamme, avec Philippe Léotard dans l’un de ses premiers rôles au cinéma. Et cette distribution homogène est pour beaucoup dans la réussite du film.

Max prépare ses troupes pour coincer Abel et sa bande

Le succès critique et public sera au rendez-vous, même si ce succès sera moins fort que celui des Choses de la vie. Je pense qu’au fil des ans, le jugement de Sautet se confirme : c’est bien l’un de ses meilleurs films. Le film a fait l’objet de très nombreuses rééditions en numérique, la qualité de l’image de René Mathelin et de la musique de l’indispensable Philippe Sarde, le mérite très largement. L’affiche d’origine est un peu en décalage avec le ton du film, utilisant un graphisme proche de la culture Pop, elle est la marque aussi de l’époque. Bien entendu on peut regarder ce film d’une manière nostalgique, comme le reflet d’un monde perdu, qui n’existe plus. Mais c’est une erreur, lorsqu’on, trouve un film très bon, c’est bien au-delà de sa datation, c’est toujours parce qu’il fait partie de notre monde d’aujourd’hui.

C’est fini la police ramasse les restes de la bande

Lily découvre que Max est un flic

Max tue Rosinsky

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/3-milliards-sans-ascenseur-roger-pigaut-1973-a114844662

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

![Joyce Johnson, Personnages secondaires [1983], éditions Cambourakis, 2016](http://ekladata.com/oHtE0D5yZFZaNdPN9-e0HnWPSFU@500x367.png)

![Joyce Johnson, Personnages secondaires [1983], éditions Cambourakis, 2016](http://ekladata.com/Xv4DsnYGgWLYUGzVjKnXO_gjEAM@500x389.png)

![Joyce Johnson, Personnages secondaires [1983], éditions Cambourakis, 2016](http://ekladata.com/dBQnx2hQyu5Gaecdvu3sbJc3WQQ@500x407.png)

![Joyce Johnson, Personnages secondaires [1983], éditions Cambourakis, 2016](http://ekladata.com/qGD7vUwhA1OSmTDTxbo6VIQRXT4@500x344.png)

![Joyce Johnson, Personnages secondaires [1983], éditions Cambourakis, 2016](http://ekladata.com/YAFbePjZPLAxdFjO7z6g9cpaVXc@500x300.png)

![Joyce Johnson, Personnages secondaires [1983], éditions Cambourakis, 2016](http://ekladata.com/MRQB0hxYbienpf97xs0yK_3m5gE@500x250.png)

![Joyce Johnson, Personnages secondaires [1983], éditions Cambourakis, 2016](http://ekladata.com/OJ738sWH-Mh-kivZgspGtQtbkcU@500x389.png)

![Joyce Johnson, Personnages secondaires [1983], éditions Cambourakis, 2016](http://ekladata.com/Z3wVOmy1Q1-_vWYAJbqZJwmH_64@500x281.png)

![Jack Kerouac, Les souterrains, the Subterraneans [1958], Gallimard, 1964](http://ekladata.com/Q7gjsuziy8Xz95O9Bi_9CH7Prjs@500x377.png)

![Jack Kerouac, Les souterrains, the Subterraneans [1958], Gallimard, 1964](http://ekladata.com/ELbRw9ozt-vs5PgXWcHzaJfWnCQ@500x311.png)

![Jack Kerouac, Les souterrains, the Subterraneans [1958], Gallimard, 1964](http://ekladata.com/rjbyY6b3DeEro5pZAtQ7fd8BxUs@500x327.png)

![Jack Kerouac, Les souterrains, the Subterraneans [1958], Gallimard, 1964](http://ekladata.com/gxammPAW3Vz2bu2JPFyM029IYl0@500x333.png)

![Jack Kerouac, Les souterrains, the Subterraneans [1958], Gallimard, 1964](http://ekladata.com/hu0bOwr1U23_nvQpJTp3fpejF-M@500x281.png)

![Jack Kerouac, Les souterrains, the Subterraneans [1958], Gallimard, 1964](http://ekladata.com/a8swIUrh-CQ6i5RB0VDTzlpxkoQ@500x496.png)