-

Par alexandre clement le 25 Février 2021 à 08:30

Cela est un peu passé inaperçu, mais le 20 décembre dernier, Kim KI-duk, cinéaste sud-coréen, est décédé du COVID. Il n’avait pas soixante ans. C’est un immense talent qui disparaît, comparable à aucun autre cinéaste, en même temps typiquement coréen, il était la preuve de la vitalité du cinéma asiatique face au désert des cinématographies occidentales. Il avait un art consommé pour faire ressentir le rythme de la vie et de la nature. Il avait une grande subtilité pour jouer des silences, rejoignant par là le meilleur du cinéma japonais. La beauté formelle de ses films n’était pas pour autant un simple enjeu esthétique, elle était généralement en adéquation avec le propos. Kim Ki-duk était remarquable et unique dans le jeu des couleurs, sans doute ce regard était il aussi la conséquence de son travail de peintre qu’il avait exercé un moment. Si ses films étaient en apparence calmes et silencieux, ils dégageaient tout de même une forme de violence singulière.

Auteur d’un peu plus de vingt films, il était totalement autodidacte, issu d’une famille pauvre, il s’était engagé dans la marine, puis avait vécu un moment à Paris. Ses films les plus aboutis me semblent être, L'île, Printemps, été, automne, hiver et … printemps et bien sûr Les locataires. Il pouvait parfois sombrer dans une forme de maniérisme moins intéressant. Kim Ki-duk avait aussi beaucoup d’humour et connaissait le prix de la dérision.

L’île, 2000

L’île est un film curieux qui conte l’histoire de Hee-jin, une jeune femme qui loue des baraques sur l’eau, qui s’en occupe et qui se livre aussi à la prostitution. Elle va connaître cependant une histoire d’amour avec un jeune délinquant aux tendances suicidaires. Tout va se passer en silence et dériver vers des pratiques sexuelles mortifères et sans avenir.

Printemps, été, automne, hiver… et printemps, 2003

Les relations de maître à élève sont contées dans la succession des saisons et une forme d’éternel retour. L’élève s’éloignera du maître, reviendra et deviendra maître à son tour en formant un jeune disciple. Cette quête spirituelle est opposée aux dérives sexuelles et criminelles qui émaillent l’enchaînement des différentes histoires.

Les locataires, 2004

C’est je crois le succès le plus important de Kim Ki-duk. Il raconte la dérive d’un faux livreur de pizzas qui repère des maisons inoccupées pour les habiter, sans toutefois leur causer de dommages. Mais un jour il va rencontrer une jeune femme qui se trouve dans la maison et qui va devenir sa complice. Elle est mariée et peu heureuse. Le film tournera au fantastique lorsqu’après être sorti de prison le jeune homme reviendra habité dans la maison de cette jeune femme, mais elle sera la seule à pouvoir le voir.

2 commentaires

2 commentaires

-

Par alexandre clement le 23 Février 2021 à 08:30

Voici le temps des assassins ne fut certainement pas un bide, comme on a pu le dire, mais il fut très décevant pour un film avec Jean Gabin. On peut parler d’un demi-échec. La critique ne fut pas tendre avec Duvivier. Et pourtant comme de nombreux Duvivier, Panique, L’affaire Maurizius, voire même La belle équipe, il est parmi les préférés des cinéphiles. Autrement dit, son aura a grandi avec le temps. Ce qui peut vouloir dire qu’au fond le public n’était pas près dans ces années-là à intégrer et à apprécier la noirceur du réalisateur, ou peut-être ne voulait-il pas voir Gabin dans ce genre de rôle. Les cinématographies sont remplies de chefs d’œuvre qui ne firent pas un clou à leur sortie ou qui furent descendu par la critique et puis que le temps a réhabilités. Ce fut donc le sixième et dernier film de Duvivier avec Jean Gabin, on sait que le réalisateur voulait aussi tourner une troisième version en couleurs de Poil de carotte avec l’acteur, mais cela ne se fit pas, sans qu’on en sache les raisons. C’est un scénario original écrit par Duvivier avec son ami Maurice Bessy et Charles Dorat qui avait été acteur dans plusieurs films de Duvivier et puis qui s’était reconverti dans l’écriture scénaristique. Il était l’ineffable inspecteur Michelet dans Panique.

Très tôt le matin Châtelin fait sont marché

André Châtelin est un restaurateur réputé qui travaille aux Halles. Solitaire, il se passionne pour son métier et protège le jeune Gérard Delacroix, un étudiant en médecine qui travaille aux Halles pour financer ses études. Dans cet univers routinier apparaît la jeune Catherine qui vient dire à Châtelin que sa mère qui n’est autre que la femme dont il a divorcé il y a des années, est décédée dans la misère et qu’elle est seule au monde. Châtelin lui vient en aide et de fil en aiguille il va l’héberger dans son appartement, puis la faire travailler dans son établissement. La mère de Châtelin qui tient en dehors de Paris une petite auberge voit cette intrusion d’un mauvais œil. Mais en réalité la mère de Catherine n’est pas morte. Droguée, elle vivote dans un hôtel miteux, complotant pour soutirer de l’argent à Châtelin. Catherine, malgré les réticences de Châtelin qui se trouve bien vieux pour une jeunette de vingt ans, va arriver à se faire épouser. La nouvelle madame Châtelin commence par monter son mari et Gérard l’un contre l’autre en aiguisant leur jalousie. Les deux hommes en viennent même aux mains. Les choses cependant ne sont pas si simples. Catherine d’abord est reconnue par un certain Armand qu’elle dédaigne et qui va se jeter sous un bus, sans que Catherine en soit émue, puis un client de Châtelin, Bonnacorsi, reconnait Catherine qu’il a connu à Marseille dans un claque où Gabrielle, la mère de Catherine, se prostituait. Catherine avance dans son désir de s’attacher les services de Gérard, disant que Châtelin la maltraite. Mais la machine va s’enrayer quand Châtelin découvre que Gabrielle n’est pas morte. Il donne sa femme à garder sous la surveillance de sa mère qui la brutalise. Elle arrive cependant à échapper à la surveillance de sa mère, et à téléphoner à Gérard lui demandant de venir à son secours. Il arrive, mais quand elle lui demande d’être le complice d’un meurtre, il comprend que Catherine l’a dressé contre Châtelin et qu’en réalité elle voulait seulement s’emparer de son argent. Il se propose de l’amener chez les gendarmes, mais Catherine le chloroforme et poussa sa voiture dans la Seine où il se noie. Châtelin arrive le lendemain matin, il découvre que Gérard s’est noyé et que son chien est venu à l’auberge, il revient sur Paris avec dans l’idée d’une confrontation entre Gabrielle et Catherine. Mais entre temps le patron de l’hôtel borgne où est logée Gabrielle décide de la mettre dehors, ne voulant pas héberger une droguée. Catherine est désespérée, mais c’est le chien de Gérard qui va lui sauter dessus et la tuer.

Châtelin accueille Catherine chez lui

C’est le personnage de Catherine qui est le pivot de toute l’histoire, Châtelin subissant plus qu’il n’agit. Elle est intégralement mauvaise, rien ne la rachète, même si quand elle pousse l’automobile dans le fleuve pour noyer Gérard, elle hésite entre rire et pleureron en est réduit à faire des hypothèses, de quoi veut-elle se venger ? Du fait que Châtelin ait divorcé de sa mère ? D’avoir vécu dans la misère ? On ne sait pas trop. En même temps elle st marqué par le destin, puisque si elle décide de tuer Châtelin avec sang-froid, c’est parce que celui-ci est en train de découvrir la vérité. La mécanique est intéressante, car au fur et à mesure que Châtelin progresse dans la quête de la vérité, Catherine raffermit son intention de le tuer. C’est une course contre la montre. C’est le plus rapide des deux qui survivra. Sa détermination criminelle est entretenue et partagée par sa mère. Elles combinent le crime, communiant dans le mal sans possibilité de se racheter. Derrière ce jeu, il y en a un autre sans doute plus subtil, c’est celui des rapports père-fils ou père fille. Dans un premier temps Châtelin est la figure débonnaire d’un père généreux et compréhensif, et au début de l’intrusion de Catherine, il pousserait même volontiers Gérard et Catherine dans les bras l’un de l’autre. Mais sa solitude va lui faire entrevoir une autre réalité. D’autant que Catherine a la malice de créer le manque en retournant chez sa mère pendant un petit moment. Il se révèle alors un père incestueux finalement car non seulement il pourrait être par son âge le père de Catherine, mais elle est aussi la fille de son ex-femme. Cependant, il doit vaincre le tabou et imposer sa future femme à sa propre mère qui est une femme difficile et autoritaire, mais aussi à tout son entourage. Cette relation incestueuse le pousse bien évidemment à renier Gérard qu’il considérait jusqu’à la venue de Catherine comme le fils qu’il aurait aimé avoir.

Catherine dit qu’elle aime voir Châtelin pécher

Cette mécanique du crime s’inscrit dans une période où la France se modernise, bientôt les Halles si chères à Zola n’existeront plus et la destruction de Paris est en marche. Au-delà de l’aspect criminel il s’agit d’un film sur la nostalgie, celle de Châtelin qui vieillit et qui commence à s’effacer devant les appétits des plus jeunes que lui, mais aussi de Paris qu’on assassine[1]. C’est pourquoi le choix des Halles est excellent comme métaphore, et c’est d’ailleurs une des dimensions qui font qu’on apprécie peut-être plus ce film aujourd’hui qu’au moment de sa sortie. Le crime qu’imagine Catherine, c’est le simple reflet du crime qu’on perpètre contre Paris. Il y a peu de décors réels utilisés par Duvivier, mais il y a quelques images saisissantes de ce bouillonnement de la vie dans ce quartier.

Un certain Armand poursuit Catherine de ses assiduités

Il n’empêche que si Duvivier ne donne aucune explication sur le comportement criminel de Catherine et de sa mère, il verse obligatoirement dans une forme de misogynie. Dès que Catherine apparaît dans le décor, on comprend qu’elle va bouleverser l’amitié pourtant solide entre Gérard et Châtelin. Elles sont le vecteur du crime et donc de la perte de l’homme. Dans un premier temps Châtelin se refuse à envisager une relation entre lui et Catherine. Mais il est faible, faible parce que seul, et parce que la chair est faible. Dans son restaurant vient souvent un homme assez âgé, probablement plein d’entregent, toujours accompagné de très jeunes femmes. C’est lui qui va encourager Châtelin à passer à l’acte. C’est de cette faiblesse que joue Catherine, et pas seulement avec Châtelin, avec tous les hommes qu’ils s’appellent Armand ou Gérard. Elle sait que l’attrait de la chair sera plus puissant que leurs beaux discours sur l’amitié et la fidélité. Le sexe devient une arme dans une guerre des genres qu’on pourrait du reste rapprocher des combats de certaines néoféministes. L’homme est l’ennemi, par définition, mais Duvivier ne développe pas cet aspect, il le signale juste en passant. Si Châtelin est coupable, c’est de se laisser entraîner par ses désirs et de se faire manipuler par les deux femmes qui démontrent une solidarité à toute épreuve. Gérard ne retrouvera sa lucidté que quand il est vraiment trop tard, et encore il sous-estime la frêle Catherine qui va pourtant le tuer. Si ces deux femmes sont mauvaises et pratiquent le mal, que dire aussi de la mère de Châtelin ? Autoritaire et méchante, elle fouettera Catherine parce qu’au fond elle est jalouse et qu’elle voudrait garder son fils que pour elle.

Châtelin s’inquiète de l’absence de Catherine

Châtelin est une image déformée de Duvivier. D’abord parce que c’est un artisan, il aime le travail bien fait et ne supporte pas le laisser-aller dans ses cuisines. Il travaille beaucoup et reprochera à Catherine comme à sa mère de vouloir échapper à la nécessité du travail en mettant en place des combines complètement foireuses. Dans cette dimension de son être il développe une grande honnêteté. Mais celle-ci se paye d’une incapacité à maîtriser les autres dimensions de sa vie intime. Dans les années cinquante, et dans la filmographie de Jean Gabin, on trouve de nombreux films qui mettent en scène cet amour du travail bien fait des hommes durs au labeur. Ici on verra Châtelin en retard sur les mauvaises intentions de sa jeune épouse parce qu’il fait passer son travail avant toute chose. Devant assister à un banquet en tant que chef de cuisine, il ne pourra empêcher l’assassinat de Gérard. On a vu que le procureur Andergast dans L’affaire Maurizius n’avait pas compris sa famille parce que son travail passait avant toute chose. Châtelin manque de psychologie, mais ce n’est pas le cas de Catherine qui, ne travaillant pas a eu tout le temps d’analyser les rouages de l’âme humaine et d’apprendre à se servir de ce savoir pour faire le mal. Cette idée du travail bien fait va disparaître au fur et à mesure que la France va devenir moderne. Dans les cuisines de Châtelin, on remarque que tout est fait à la main et que lui et ses seconds ne s’aident pas de toute cette roboterie électrique qui, si elle permet de gagner un temps précieux, signe la mort d’une maîtrise technique des gestes essentiels des artisans. Châtelin est tellement obsédé de son métier que le jour de son mariage auquel il n’a invité personne, il va faire une démonstration de son savoir faire de cuisinier, alors que Catherine reste très indifférente à tout cela. Au début du film on le voit d’ailleurs tirer beaucoup de satisfaction d’un article de journal qui justement flatte son savoir-faire. Lors du banquet, l’homme qui fait le panégyrique de Châtelin insiste sur le caractère bien français de sa cuisine. On pourrait rapprocher cela des propos de Duvivier lui-même sur les comparaisons entre la méthode américaine et française de faire un film, la première est suréquipée, industrielle on peut dire, tandis que la seconde reste à hauteur d’homme dans la maîtrise des différents paramètres qui font un bon film.

Catherine a fait semblant d’être saoule

La mise en scène est conditionnée par cet état d’esprit. Comme le scénario présente des invraisemblances, par exemple le fait que ce soit finalement le chien de Gérard qui tue Catherine, il faut bien que la vérité se trouve ailleurs. Et elle se trouve dans les déterminations matérielles des personnages, on pourrait dire les gestes de la vie quotidienne. Même si c’est très bref, l’histoire est enchassée dans l’atmosphère bouillonnantes des Halles, mais aussi dans les détails du restaurant de Châtelin, plus vrai que nature, ou l’auberge de la mère Châtelin. L’amour du détail parle de lui-même. D’une manière virtuose Duvivier avance avec sa caméra, au milieu des fruits et des légumes, pour suivre Catherine à son arrivée, ou elle avance pour suivre Châtelin à l’intérieur de son établissement, saluant les clients au passage, donnant un coup de gueule pour faire avancer à la cuisine. Ces mouvements de caméra, relativement longs pour Duvivier, donnent de la densité aux personnages les plus anodins de cette sombre histoire. Evidemment les passages au bord de la Seine, quand Châtelin pêche, sont moins agités, mais procèdent tout autant d’une utilisation des détails même les plus intimes. La patte de Duvivier se fait sentir dans les dialogues, avec la production d’un rythme soutenu qui s’appuie sur une multiplication des angles des prises de vue.

Le jour de son mariage Châtelin fait le service

Lorsque le drame affleure, des formes habituelles de la dramaturgie de Duvivier vont apparaître, les miroirs, bien sûr, mais aussi cette pratique de l’espace, l’utilisation de la verticalité dans le mouvement, par exemple dans l’utilisation des escaliers avec des mouvements de grue, ou alors cette manière d’utiliser les plans larges en saisissant les personnages en pied écrasés par les plafonds des lieux où ils sont enclos. Bien entendu on retrouve aussi cette capacité à gérer les foules, soit au restaurant, soit dans le bal chez la mère de Châtelin. Plongées et contre-plongées sont la grammaire utilisée dès lors que les tensions affleurent. La photo est d’Armand Thirard, mais si elle est excellente, elle nous fait comprendre aussi à quel point elle est au service de la vision de Duvivier. Châtelin, Gérard et Catherine reforme l’éternel trio. Et Duvivier va s’efforcer de capter les regards en coin, les sous-entendus qui montrent dans des gros plans ou des positions statiques la décomposition des sentiments. Notez que Duvivier excelle toujours dans le final. C’est le cas ici aussi. A partir du moment où Châtelin a découvert la vérité sur le complot des deux femmes, tout s’enchaîne à un rythme soutenu, jusqu’au moment où Catherine perdra les pédales et avouera à demi-mot à Gérard son intention criminelle : s’approprier l’argent de Châtelin. Mais celui-ci a de la ressource. Il y a d’excellents moments de tension quand Châtelin attend avec Catherine la venue de Gabrielle tous les deux assis dans un silence de mort.

Châtelin va retrouver Gabrielle

L’interprétation est remarquable. D’abord Gabin qui trouve là un de ses meilleurs rôles en Châtelin. Vers cette époque il multipliera d’ailleurs les personnages mûrissants saisis par le démon de midi, Le désordre et la nuit, ou encore En cas de malheur adapté par Claude Autant-Lara d’un ouvrage de Simenon sur une trame finalement assez proche. A chaque fois, il oppose sa force morale et physique à une forme de détresse psychologique qui ressort du passage du temps. Ici il est apparemment teint pour masquer ses cheveux blancs, mais cela lui donne un peu plus de poids encore et ne le rajeunit pas. Après tout il n’était pas si vieux, il avait à peine la cinquantaine. Il y a ensuite Danièle Delorme dans le rôle de la trouble Catherine. Le choix est excellent parce qu’elle est un mélange crédible de fragilité qui donne envie de la protéger, et d’une détermination farouche dans le crime. Pour elle aussi c’est un de ses meilleurs rôles. Bien que par la suite elle jugera que son interprétation reposait un peu trop sur un jeu vieillot. Le troisième personnage c’est Gérard Blain dans le rôle de Gérard Delacroix. C’était son premier rôle, jusque là il n’avait été qu’un petit figurant dans une demi-douzaine de films. C’est Duvivier qui lui mettre le pied à l’étrier. Il est plutôt bon, par la suite, notamment après son passage chez Truffaut et Chabrol, il va évoluer vers un jeu plus exhibitionniste qui le fera comparer à James Dean, avec une carrière en Italie qui reste encore aujourd’hui méconnue, notamment sous la direction de Carlo Lizzani. Mais les autres personnages sont aussi globalement très bons. Certes Lucienne Bogaert dans le rôle de Gabrielle, la mère indigne et droguée en fait peut être un peu trop dans le genre grimaçant, mais le reste tient la route, jusque dans les plus petits rôles.

Catherine a réussi à faire croire à Gérard que Châtelin la martyrise

La musique est très soignée, avec en ouverture une chanson interprétée par Germaine Montero, la dernière chanteuse réaliste. Dans Pépé-le-Moko il y avait Fréhel qui pleurait sur le temps de sa jeunesse et de ses amants, dans La tête d’un homme c’était Damia, ici Germaine Montero chante La complainte des assassins en même temps que défile le générique. On est prévenu. Très sensible à la musique, Duvivier avait aussi une passion pour la chanson populaire, la chanson des rues. Le titre du film est emprunté à Arthur Rimbaud, c’est la dernière phrase du poème en prose, Matinée d’ivresse qui est inclus dans Les illuminations. L’établissement de Châtelin s’appelle Au rendez-vous des innocents, jeu de mots qui renvoie aussi bien à la proximité de la Fontaine des Innocents qu’aux assassins qui guettent le patron de cette boutique.

Châtelin découvre le corps noyé de Gérard

C’est au final un excellent film noir et un des meilleurs Duvivier. Je l’ai vu évidemment plusieurs fois, et je suis de plus en plus frappé par le rythme qu’impose le réalisateur par un travail minutieux de découpage. Plus personne ne sait faire ça aujourd’hui. Facilement disponible, il vaut vraiment le coup de le redécouvrir en Blu ray dont le master a été fait à partir d’une belle copie restaurée.

Catherine est morte tuée par le chien

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 19 Février 2021 à 08:30

L’affaire Maurizius est l’adaptation d’un roman mythique de Jakob Wasserman, paru en 1928 et réédité constamment en Allemagne, en Autriche et aussi en France. C’est un roman foisonnant, très long, très dense, avec beaucoup d’invention sur le plan de l’écriture comme ça se faisait dans l’entre-deux-guerres en Autriche ou en Allemagne. Wasserman dont la gloire n’est pas très évidente en France, avait aussi écrit l’histoire complètement folle de Gaspar Hauser avec également beaucoup de succès. Duvivier va se coller lui-même au scénario, transposant cette fable dans la Suisse d’après-guerre, mais il ne va pas retenir les longues allusions çà l’antisémitisme, sans doute trouvait-il ça trop peu moderne, à une époque où on voulait voir les conséquences du nazisme comme quelque chose appartenant au passé. Bien que la mécanique du roman soit conservée, il est inutile de comparer les deux œuvres. Ce film vient juste après le nouveau triomphe de Duvivier en France comme en Italie avec Le retour de Don Camillo. Il a sans doute besoin d’un film plus proche de sa personnalité, plus intime, moins contraint par les exigences d’un budget énorme. La façon dont a été adapté cet ouvrage « culte » rappelle un peu celle que John Huston appliquera pour l’ouvrage de Malcolm Lowry, Au dessous du volcan : il recherchera plutôt une ambiance et une sensation visuelle qu’une fidélité directe. Il est vrai qu’il n’est pas simple d’adapter un roman de 700 pages pour en tirer une intrigue relativement simple, supprimer les personnages qui ralentissent l’intrigue, jouer avec les dialogues pour résumer et faire avancer. Cette fois Duvivier écrira lui-même les dialogues. Cependant L’affaire Maurizius a été longtemps un film mal aimé de Duvivier. Depuis quelques années on cherche à la réhabiliter, lui trouvant des vertus qu’on ne voyait pas antérieurement.

Le jeune Etzel Andergast a du mal à supporter sa famille. Son père, le procureur Andergast, est très indifférent, sa femme est très faible et soumise. Mais un jour il rencontre le vieux Maurizius qui le suit dans la rue à la sortie de l’Université. Celui-ci envoie un courrier au procureur qui va tomber sous les yeux de son fils, il dénonce un déni de justice, son fils ayant été jugé coupable du meurtre de sa femme qu’il n’aurait pas commis. Exalté par cette injustice le jeune Andergast va rencontrer le père Maurizius qui lui raconte une partie de l’histoire et comment lui s’est détourné de son fils. Léonard Maurizius après une vie de frivolité, mais brillante sur le plan de la carrière universitaire, a épousé Elisabeth Jahn, plus âgée que lui, mais riche de son veuvage. Son père ne le supporte pas et rompt ses relations avec lui. Mais la jeune sœur d’Elisabeth, Anna, est arrivée, et il semble qu’entre elle et Léonard une passion soit en train de naître. Les liens entre les deux jeunes gens vont se renforcer quand Léonard apprend qu’une femme avec qui il avait eu une fille est décédée. Il demande conseil à Anna, arguant qu’il avait gardé cette liaison secrète pour ne pas blesser Elisabeth. Anna propose de s’occuper de cette petite fille. Mais Elisabeth devient jalouse d’Anna, et les scènes alors commencent. Un soir Elisabeth est tuée d’un coup de revolver, mais l’ami de Léonard, Waremme, témoigne que c’est bien Léonard qui a tué. Léonard est condamné à la perpétuité. Il est donc enfermé depuis 18 ans lorsque le fils Andergast prétend faire rouvrir le dossier. Pour cela il s’éloigne de sa famille et demande de l’aide à sa grand-mère. Celle-ci reçoit ensuite la visite de son fils, le procureur, et comme elle l’engueule pour son indifférence, celui-ci décide d’enquêter à son tour il consulte le dossier, et va voir Maurizius en prison. Celui-ci le convainc de son innocence. Cependant son fils à retrouver la piste de Waremme qui boit comme un trou et qui raconte sa version. C’est Anna qui a tué sa sœur d’une balle dans le dos. Puis ensuite il a vécu avec Anna avant qu’elle ne l’abandonne. Finalement Maurizius est gracié. Il sort de prison, retrouve son père, et tente de voir Anna. Celle-ci lui annonce qu’elle ne s’intéresse plus maintenant qu’à la religion, et donc qu’elle ne veut plus le revoir. Maurizius comprend, mais elle lui signale également que sa fille ne veut pas le voir non plus. Profondément choqué, dans le train qui le ramène à Berne, il se suicide en sautant par la fenêtre.

Le procureur est très indifférent à sa famille

Les jeux entre les personnages sont très compliqués, c’est ce qui va permettre à Duvivier de développer des thèmes très nombreux. Le moteur de l’intrigue ce sont d’abord les rapports père-fils. C’est un des thèmes majeurs de Duvivier qui avait déjà abordé par deux fois l’indifférence paternelle dans les deux versions de Poil de carotte. A chaque fois les pères doivent se racheter en quelque sorte. On a dit que c’était une des dimensions de la vie personnelle de Duvivier lui-même qui avait beaucoup souffert de l’absence de chaleur dans les relations avec son père. Si le jeune Andergast veut rouvrir l’enquête ce n’est pas seulement parce qu’il serait un idéaliste épris de justice, mais c’est aussi pour démontrer que son propre père qui se veut la rigueur même a failli. Les relations entre Léonard et son père sont tout autant symétriques : le vieux Maurizius rejette son fils parce qu’il trouve inconvenant qu’il ait épousé une femme plus âgée que lui. Pire encore, il lui refusera de l’argent lorsque Léonar se trouve pris à la gorge. Dans les deux cas c’est un événement extérieur qui va réveiller la fibre paternelle. Andergast se rend compte qu’il a failli, il tentera de se racheter en obtenant la grâce de Maurizius, mais c’est trop tard et pas assez parce que son fils lui signifie qu’il attendait autre chose de lui, une réhabilitation. C’est quand son fils est condamné à la perpétuité que le vieux Maurizius va se mettre en ordre de marche. S’il fait bouger les choses cependant, il n’obtiendra pas le pardon de son fils. Il lui dit qu’il a beaucoup économisé, et donc qu’il va lui donner de l’argent, mais ce n’est pas ce que veut Léonard qui reste indifférent à cette attention saugrenue. Les relations entre Waremme et le fils Andergast sont aussi des relations filiales, très ambiguës toutefois. Les attouchements de Waremme reste perplexes et dénoncent un homme totalement corrompu et cynique. Mais le jeune Andergast rejettera rapidement Waremme. Ces relations impossibles entre père et fils sont l’image d’une société en décomposition qui ne croit plus en ses valeurs.

Le vieux Maurizius suit le fils Andergast

Le second thème c’est bien entendu le rôle de la femme comme une image de l’ambivalence de la nature humaine. Que ce soit Elisabeth ou Anna, toutes deux décevront aussi bien Maurizius que Waremme. Elles apparaissent finalement égoïstes et cruelles. Elisabeth ne supporte pas sa sœur parce qu’elle la craint, parce qu’elle est en compétition avec elle pour garder Léonard. Anna rejette Léonard sans se préoccuper des conséquences que ce rejet aura sur lui en s’abritant derrière sa foi nouvelle. Or évidemment c’est elle qui a tué sa sœur et c’estpour elle que Léonard a enduré 18 ans de prison. Durant le procès elle n’a rien fait pour le tirer du mauvais pas où il se trouvait, et pire encore, elle s’en ira vivre avec Waremme qui a dénoncé son ami pour ses beaux yeux, et qu’elle abandonnera à la boisson sans remord. Si Elisabeth apparait d’être abandonnée parce qu’elle vieillit, Anna n’a pas cette excuse. Elle déploit une cruauté sans frein qui poussera Léonard à la mort. Il apparaît que la femme est un coin qui s’enfonce dans les relations entre les hommes et qui les éloigne irrémédiablement. Duvivier insistait dans ses interviews pour dire à quel point l’amitie virile était une dimension importante de son existence et de sa thématique, voir La Bandera, ou La belle équipe par exemple. La jeune Mélita qui veut séduire le fils Andergast est du même tonneau, elle écoute aux portes, manœuvre, pour tenter de se faire adopter et de trouver une issue à sa situation.

Croisant son père dans le téléphérique, Maurizius présente Elisabeth à son père

Mais toute mauvaise qu’elle soit, la femme est le révélateur de ce que les hommes sont. Elle révèle d’abord leur faiblesse. D’emblée d’ailleurs Léonard est présenté comme un homme frivole, donc facilement manipulable par les femmes. Il le reconnaitra lui-même, et portera cette croix jusqu’à la fin. Ce film est vraiment très noir, on voit des hommes et des femmes sans morale, mais soucieux de respecter les conventions sociales qui les font exister. C’est bien le pessimisme de Wassermann qu’on retrouve là. L’issue c’est le suicide et c’est ce qu’assume Léonard qui est présenté comme très intelligent. Ils manquent tous de cœur dans cette fable, d’empathie. Ce n’est que très tardivement que Léonard se préoccupe de sa fille, mais c’est trop tard. Il ne sera qu’un père raté et ses gémissements apparaîtront comme déplacés par rapport à ce qu’a été sa vie. Il paie cette attirance irrésolue pour le sexe féminin. Cependant il ne sert à rien de se méfier des femmes comme le fait le fils Adergast en repoussant Mélita. Le remède est encore pire que le mal et il se retrouve encore plus seul.

La maitre-chanteur fait des rapports détaillés à Maurizius sur son fils

C’est sans doute un des films les plus stylisés de Duvivier, c’est-à-dire qu’il saisit les décors au-delà de leur simple réalité pour en faire surgir une autre vérité. On a remarqué que le procès qui occupe une bonne partie de l’intrigue se déroulait dans un espace reconstruit par Max Douy pour en faire ressortir les protagonistes au milieu d’un enfermement fait d’ombres et de lumière. C’est comme une bulle noire dans laquelle se débattent les protagonistes. Travaillant sur les perspectives ascendantes pour donner de l’importance au président, ou descendants pour montrer l’écrasement de Maurizius, l’image déformée anticipe de ce que fera Orson Welles sur The trial en 1962[1], adaptation d’un autre roman mittel-Europa de Franz Kafka, avec toute l’absurdité qui va avec puisque Maurizius est innocent. Mais cette stylisation va au-delà du tribunal, on la retrouve très souvent, notamment dans la prison représentée par des formes géométriques. Mais la puissance de la réalisation ne se réduit pas à cet aspect, elle s’appuie aussi sur l’utilisation impressionnante des volumes. On a eu plusieurs fois l’occasion de le souligner, Duvivier sait multiplier les angles de prise de vue en utilisant des mouvements verticaux. La photo est excellente et due à Robert Lefebvre qui tournera encore avec Duvivier et qui fera merveille sur le film Le dos au mur de Molinaro[2] dans lequel on retrouvera cet intérêt pour les plans larges qui saisissent aussi les plafonds comme des voûtes célestes qui accablent les personnages. On remarque également cette capacité de Duvivier à filmer dans des espaces très étroits, par exemple dans la cellule où est enfermé Maurizius, le dialogue avec le procureur Andergast, ou encore la confrontation maladive entre le fils Andergast et Waremme. A chaque fois Duvivier modifie les angles de prise de vue et resserre le montage, ce qui va donner un rythme soutenu.

Dans le jardin Elisabeth est abattue

Il y a une volonté de peindre un univers bourgeois étouffant et trop policé pour être honnête, c’est ce qui guide la réalisation proprement dite. Il est assez étrange que les qualités purement cinématographiques de Duvivier ne soient pas plus souvent soulignées. On se portre à dire qu’il est un excellent technicien. Mais c’est bien plus que ça. Il a une grammaire tout à fait personnelle : dans une séquence, il n’y a pas deux fois le même angle de prise de vue, et c’est toujours justifié par la volonté de faire progresser le récit. La scène du meurtre d’Elisabeth va encore plus loin parce qu’en la filmant sous plusieurs angles différents, elle fait ressortir la subjectivité des personnages et leur vérité relative comme leurs mensonges. C’est d’ailleurs un des intérêts du film noir que de faire ressortir l’ambiguïté et la relativité des faits matériels. Duvivier le renforcera avec la multiplication des miroirs qui démultiplient les points de vue. Si la majeure partie du film est tournée en studio, il ne faudrait pas croire pour autant que Duvivier n’ait rien à dire quant à l’utilisation des décors extérieurs. Il filmera la ville de Berne comme une sorte de village endormi qui cache des passions troubles et les étouffe. Berne est à l’image du caractère du procureur Andergast. Duvivier utilisera ses petites collines pour montrer comment Maurizius le père ou Andergast le fils sont obligés de les gravir péniblement à la recherche de la vérité, comme une montée au Golgotha – Golgotha qui est aussi le titre d’un des films les plus célèbre de Duvivier. Mais il passera aussi du temps à filmer le lac sur lequel navigue le ferry où se rencontrent furtivement Anna et Léonard. Ce qui est mis en avant, c’est le rôle de l’eau qui réunit et en même temps sépare les deux amants contrariés dans un calme apparent. Ils se sépareront, et l’embarcation continuera de poursuivre son rythme immuable comme si de rien n’était. Si l’eau lave tous les pêchés et noie les passions, elle engloutit aussi l’espoir. Nous avons déjà vu cela dans Au royaume des cieux. Elle nous fait comprendre pourquoi Léonard a hésité avant de signer sa demande de grâce, après tout Anna l’avait délaissé pendant ces dernières dix-huit longues années passées derrière les barreaux. Il y a parfois des gros plans qui sont trop nombreux et qui surchargent les dialogues, mais c’est ce qu’on trouve aussi chez Orson Welles, ce désir de saisir l’émotion au plus près, sans filtre, pour appuyer le propos.

Au procès Waremme a témoigné contre Léonard

Dans la conduite du récit, Duvivier s’est appliqué à multiplier les flash-backs, très souvent emboîtés, ils permettent à la fois de conduire le récit sur plusieurs plans, de passer sans problème de la vision de Maurizius à celle d’Andergast ou de Waremme, de briser la chronologie pour mieux égarer le spectateur, mais également de renforcer le suspense, car il s’agit aussi d’un film à suspense. Les retournements de situations sont très nombreux, si on commence par soupçonner Waremme d’être le fourbe de service, on va aller de surprise en surprise au fur et à mesure que le puzzle de la personnalité d’Anna se complète. Il y a là une grande virtuosité. Duvivier dresse une galerie de portraits tout à fait grinçante, presque grotesque, accentuant les défauts ou les maniaqueries des uns et des autres, comme par exemple le maître-chanteur qui est filmé en contre-plongée et qui lit très difficilement ce qu’il a écrit lui-même, tout en tournant les pages de son carnet minable en mouillant son doigt. Cet aspect grotesque renforcé par les gros plans, rappelle le Welles de Mr Arkadin qui a été tourné un an après. Orson Welles s’intéressait au cinéma de Duvivier, contrairement aux caciques de la Nouvelle Vague et il en connaissait la valeur. Après tout, L’affaire Maurizius est aussi la quête d’une identité, celle véritable de Maurizius, quant à Waremme d’identité il en change pour se faire oublier et s’oublier lui-même. En appuyant sur les grimaces des uns et des autres, en forçant le trait, Duvivier crée une opposition subtile d’avec le caractère compassé des bourgeois aigris et engoncés dans leur morale mortifère.

La mère du procureur lui fait prendre conscience de son vide affectif

La distribution est très intéressante. D’abord il y a Daniel Gélin qu’on a souvent vu dans les années cinquante dans des films noirs à la française, La neige était sale par exemple de Luis Saslavsky tourné la même année et d’après Simenon, ou le méconnu mais excellent Trois jours à vivre de Gilles Grangier[3]. Gélin avait tourné dans un très mauvais film d’Yves Allégret, la fille de Hambourg sur un scénario de Fréédric Dard où il tirait pourtant son épingle du jeu[4]. C’était une vedette de premier plan au jeu subtil, mais la Nouvelle Vague qui à défaut de remplir les salles faisait la loi parmi les critiques de cinémas, le laissa un peu sur le côté, et puis au début des années soixante Belmondo, Delon ou encore Lino Ventura imposaient un jeu beaucoup plus direct encore. Mais bien qu’il vienne du théâtre, il conservait toujours un grand naturel face à la caméra. Il jouait très souvent les jeunes hommes névrotiques et ici il n’échappe pas à cette marque de fabrique. Il est excellent dans le rôle de Léonard, passant de la désinvolture au piège de la passion. Il y a ensuite Charles Vanel dont le talent ne peut pas faire de doute. Il était déjà un monument à cette époque. Il est ici le raide procureur Andergast, indifférent à tout sauf à lui-même Il a des scènes très fortes, aussi bien quand il découvre toute l’étendue du désastre dans ses relations avec son fils, que quand il fait son numéro pour convaincre les jurés de la culpabilité de Maurizius. Et puis il va être touché par la grâce lorsque sa mère le remet à sa place, le rabaissant au rang d’un enfant capricieux. On voit alors le doute qui s’inscrit dans sa démarche comme sur son visage. Madeleine Robinson est Elisabeth, l’épouse murissante de Léonard. Grande actrice, elle démontre une fois de plus sa présence, sa force et sa faiblesse de femme blessée par la vie qui craint plus que tout d’être abandonnée. Le fils Andergast est incarné par le raide Jacques Chabassol. Son rôle est important, décisif même, mais il est un peu pâle, surjouant la colère et le désespoir ; certes son personnage mal à l’aise de partout est obligatoirement raide, mais c’est une excuse insuffisante, il est bien trop sautillant. Il détonne un peu tout de même dans un ensemble qui est très homogène.

Léonard s’est rapproché d’Anna

Le film était une production franco-italienne, et Eleonora Rossi-Drago a été imposée à Duvivier, il s’en est plaint, disant qu’elle n’était pas faite pour ce rôle, qu’elle était un peu trop en chair. Il a eu de très mauvais rapport sur le tournage avec elle. Pourtant elle passe très bien, très subtile finalement dans ce revirement de la candeur à l’indifférence vis-à-vis de Léonard. Elle arrive à faire de ce petit rôle un personnage clé. Waremme est interprété par Anton Walbrook, acteur juif autrichien, il est adéquat pour ce rôle tourmenté culpabilisant pour ses fautes et sa trahison vis-à-vis de Léonard. Il est du reste meilleur dans la déchéance que dans l’affirmation de soit lorsqu’il prétend partir à la conquête de la belle Anna. C’est lui qui porte le discours de Duvivier sur la relativité de la justice ramenée à une simple morale. Les autres petits rôles sont très soignés. Se sont pour la plupart des acteurs de théâtre de qualité. Il y a de très belles figures, Berthe Bovy dans le rôle de la mère du procureur qui fait passer un peu de folie dans une famille qui en manque beaucoup, ou alors Pierre Palau dans le tout petit rôle du conseiller qui discute avec le fils Andergast dans la cuisine. J’aime bien aussi Pierre Asso dans le rôle du maître-chanteur, une sorte d’image du destin. Denis d’Inès qui incarne le père Maurizius en fait peut-être un peu trop, mais ça passe assez bien, il a beaucoup travaillé la position de son corps et de son évolution dans le temps, puisqu’il deviendra boiteux.

Léonard va convaincre Andergast de son innocence

Le film a connu à sa sortie un succès commercial assez satisfaisant, en France comme en Italie, de quoi rapporter quelques bénéfices à ses producteurs et donc de ne pas entamer la crédibilité de Duvivier face à ses bailleurs de fonds. La critique par contre n’a pas suivi. Mais au fil du temps on l’a mieux apprécié et il fait maintenant partie des grandes œuvres de Duvivier. Il est toujours très compliqué de comprendre pourquoi un film qui dans le temps fut dénigré, peut devenir avec le temps une sorte de référence. Bien sûr Duvivier ne s’attendait pas à un succès fracassant comme celui des deux Don Camillo, mais je pense qu’il a été déçu par le mauvais accueil qu’il a subi, d’autant qu’il avait eu beaucoup de problèmes sur le tournage. Peut-être que l’explication se trouve dans le fait qu’aucun des caractères peints au vitriol ne soit sympathique ou même un peu positif. On ne peut même pas s’apitoyer sur le triste sort de Léonard. Aujourd’hui on peut voir ou revoir ce film dans une excellente version en Blu ray qui met peut-être bien mieux en valeur toute la richesse des images, renforçant les contrastes et donnant plus de profondeur à l’ensemble.

Le fils Andergast veut faire parler Waremme

Le film suivant de Duvivier sera une autre déception, ce sera Marianne de ma jeunesse, un film auquel il tenait beaucoup et qu’il considèrait comme un de ses meilleurs, tourné en deux versions – française, avec Pierre Vaneck, et allemande, avec Horst Buchholz – mais qui sera un échec commercial et un échec critique. Il va tirer de tout cela beaucoup d’amertume et celle-ci va sans doute se retrouver dans un autre film noir, Voici le temps des assassins.

Léonard est effondré après sa rencontre avec Anna

[1] Notez un détail curieux, c’est que l’idée de porté à l’écran se roman aurait été souffliée à Orson Welles par Michael Lindsay-Hogg, son fils supposé fils naturel. Encore une histoire baroque de relation douloureuse père-fils.

[2] http://alexandreclement.eklablog.com/le-dos-au-mur-edouard-molinaro-1958-adapte-de-frederic-dard-a127810230

[3] http://alexandreclement.eklablog.com/trois-jours-a-vivre-gilles-grangier-1957-a127976468

[4] http://alexandreclement.eklablog.com/la-fille-de-hambourg-yves-allegret-1958-a128004402

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 15 Février 2021 à 08:30

C’est l’ouvrage incontournable sur le cinéma de Jean-Pierre Melville, mais ça va bien au-delà d’une autocélébration, parce que s’il médite sur sa carrière assez brève finalement, il pose des questions importantes sur l’histoire du cinéma en général et sur les différences entre le cinéma français et américain. Il a des réflexions étonnantes tout de même parce qu’il désigne Marcel Carné comme un cinéaste américain, alors que nous le voyons d’abord comme très français, ou parce qu’il célèbre Le trou de Jacques Becker comme un chef d’œuvre, jugement que je partage bien volontiers. A propos de ce film il nous dit que René Clément aurait pleuré lors de la première, tant il était impressionné par la maîtrise de Becker. Je ne suis pas sûr que cela soit vrai, même si René Clément admirait la technique de Becker sur ce film, film qui n’a eu aucun succès à sa sortie mais qui est maintenant considéré comme un pilier incontournable du film noir à la française[1].

Une première édition de cet ouvrage avait été donnée en français par Seghers en 1973, puis une seconde par Les cahiers du cinéma en 1996, mais sans les illustrations et dans le format du livre de poche. Ces deux premières éditions s’étant épuisées assez rapidement, on ne trouvait plus cet ouvrage que sur le marché de l’occasion à des prix bien extravagants. Curieusement il n’y a pas beaucoup d’ouvrages sérieux consacrés à Melville, à part celui très bon de Denitza Bantcheva[2]. Il y aurait pourtant beaucoup à dire et à analyser sur le plan stylistique parce que s’il y a un réalisateur au style reconnaissable entre tous, c’est bien Melville. De ce point de vue, ces entretiens sont aussi tout à fait éclairants.

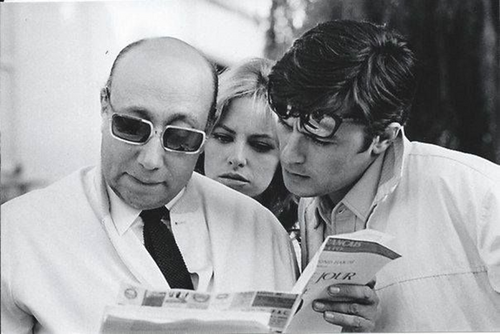

L’ouvrage a été conçu sur le modèle de celui que François Truffaut avait consacré à Alfred Hitchcock[3]. C’est une très longue interview qui passe en revue la carrière du cinéaste. L’ouvrage est passionnant. Melville nous dit ce qu’il pense de sa carrière, jugement parfois abrupt et de mauvaise foi, avec lequel on n’est pas forcément d’accord. Il considérait par exemple L’ainé des Ferchaux comme raté[4], et Quand tu liras cette lettre comme une simple commande[5]. Il avait tort ! Mais au fil des pages il précise ce qu’il pense du cinéma en général et plus particulièrement du cinéma américain qui a été sa source principale d’inspiration. Si aujourd’hui un tel ouvrage semble aller de soi, ce n’était pas vraiment le cas lors de son écriture. Il fut d’ailleurs publié d’abord en Anglais avant que de l’être en français trois ans plus tard. Nul n’est prophète dans son pays.

La réussite d’un tel ouvrage tient à la qualité de la relation qui s’établit entre l’interviewer et le cinéaste. Il faut qu’il connaisse bien la cinématographie de l’homme qu’il interroge, et qu’il pose les questions pertinentes. Rui Nogueira fait preuve d’une grande finesse. Melville avait un caractère singulier, impossible diront certains. Il est le seul metteur en scène qui se soit fait envoyer au tapis par Belmondo qui à la suite de cette altercation quitta le plateau de L’aîné des Ferchaux pour ne plus y revenir. Melville se fâcha avec à peu près tout le monde. Sur L’armée des ombres, Lino Ventura refusait de lui parlait et communiquait par petits billets avec lui ou par l’intermédiaire d’un assistant. Ce qui n’empêcha pourtant pas les deux hommes de réaliser un chef d’œuvre. Il s’est même brouillé avec Alain Delon qui pourtant l’aimait bien, sur le tournage d’Un flic parce que sa vedette était pressée de partir rejoindre Zurlini en Italie pour tourner La prima notte di quiete. José Giovanni qui lui reconnaissait un grand talent et d’avoir très adapté avec un grand talent Le deuxième souffle, lui vouait aussi une grande détestation, il l’appelait la hyène. L’homme était très envahissant, réclamant une attention de tous les instants comme le raconte Yves Boisset qui fut son assistant[6], entraînant ses jeunes interlocuteurs dans des séances de cinéma dans son studio de la rue Jenner où il repassait des dizaines de fois les mêmes films. Malgré tous ses défauts dont il était conscient d’ailleurs, l’homme était attachant. Il a assez peu tourné finalement, mais ses films ne se sont pas démodés, bien au contraire, ils ont atteint une sorte d’universalité qui s’est affirmé de plus en plus avec le temps. Dans le monde entier on se réclame de Melville, aux Etats-Unis, en Asie, mais aussi en Italie. Il a très peu tourné finalement, treize longs métrages, ce qui donne un côté assez compact à son œuvre, avec son apogée avec Le deuxième souffle, Le samouraï et L’armée des ombres soit entre 1966 et 1969. Je suis pour ma part moins passionné par ses deux derniers films, même si évidemment ils ont la patte de Melville et à ce titre doivent être vus.

Dans cet entretien mené de main de maitre par Rui Nogueira, on trouvera des tas de choses, la liste des 63 réalisateurs américains que Melville considérait comme important dans le cinéma d’avant-guerre. On sera peut-être surpris des absences, notamment celle d’Hitchcock, dans cette liste, mais au fond ce n’est pas étonnant. Raoul Walsh ne fait pas partie de son Panthéon bien qu’il ait fait avec High sierra d’Humphrey Bogart l’immense vedette qu’on sait. Il n’y a pas non plus Robert Wise dont pourtant il admirait Odds against tomorrow qu’il avait visionné des dizaines de fois, ou encore John Huston dont il aimait Asphalt jungle bien sûr, mais aussi The Kremlin letter. A cette date il n’avait pourtant pas vu ni Fat city[7], ni Wise blood[8] qui l’auraient probablement conforter dans la vénération qu’il lui portait. Mais pour lui ce Panthéon correspondait à l’âge d’or du cinéma américain, les années 30-40. Et pour lui le cinéma américain a commencé de décliner après la Seconde Guerre mondiale. Il y aurait beaucoup à dire sur ce genre de catégorisation. Je suis d’accord avec lui sur le fait que l’immédiat après-guerre n’a pas été très bon dans l’ensemble, il a été pourtant meilleur pour le cinéma français, mais il y a eu un renouveau très important du cinéma américain dans les années 70, renouveau qui s’est préparé dans les années soixante, quand on s’ets débarrassé de l’emprise de la télévision et de la liste noire ! Désigner des périodes de déclin est toujours délicat et reste un peu subjectif.

On est sans doute un peu dans la même situation aujourd’hui, en pire toutefois, pour que le cinéma redevienne créatif, il lui faudra se débarrasser de trois choses :

- de l’emprise de Netflix et des réseaux assimilés qui poussent les réalisateurs non seulement au conformisme le plus total, mais aussi à se répéter, l’indigence du dernier Scorsese le montre[9] ;

- de la tyrannie du politiquement correct et de la Cancel Culture, qui ressemble par beaucoup d’aspects à la façon dont les studios américains fixaient les limites à ne pas dépasser pour ne pas avoir d’ennui avec l’HUAC[10] ;

- et enfin le public devra revenir dans les salles ce qui ne semble pas pour tout de suite, non seulement à cause de la pandémie du COVID, mais aussi de la médiocrité des productions françaises ou américaines.

Mais enfin tout cela n’est pas très important, qu’on soit d’accord ou non avec tout ce que disait Melville, il faut lire absolument cet ouvrage, parce que c’est une manière d’entamer un dialogue sur le cinéma, ses difficultés, et sa signification avec un homme qui était passionné par son métier. Pour moi c’est un très grand ouvrage, un des meilleurs écrits sur le cinéma, que j’ai lu et relu. Cette nouvelle édition est légèrement augmentée d’une postface de Rui Nogueira et rétablit les illustrations.

Je profite de l’occasion pour signaler le documentaire d’Olivier Boher, Sous le nom de Melville. Ce long métrage est excellent, paru en 2008, on pourrait dire que c’est le pendant visuel heureux de l’ouvrage de Rui Nogueira.

[1] René Clément n’aimait pas vraiment le personnage de Jean-Pierre Melville, mais il reconnaissait qu’il était habité par la passion du cinéma.

[2] Jean-Pierre Melville : de l'oeuvre à l'homme, Editions du Revif, 2007.

[3] Le cinéma selon Alfred Hitchcock, Robert Laffont, 1966.

[4] http://alexandreclement.eklablog.com/l-aine-des-ferchaux-jean-pierre-melville-1963-a187330618

[5] http://alexandreclement.eklablog.com/quand-tu-liras-cette-lettre-jean-pierre-melville-1953-a114844948

[6] La vie est un choix, Plon, 2011.

[7] http://alexandreclement.eklablog.com/la-derniere-chance-fat-city-john-huston-1972-a130683344

[8] http://alexandreclement.eklablog.com/le-malin-wise-blood-john-huston-1979-a130697718

[9] http://alexandreclement.eklablog.com/the-irishman-martin-scorsese-2019-a177715326

[10] http://alexandreclement.eklablog.com/ayn-rand-et-la-conception-du-cinema-hollywoodien-au-moment-de-la-chass-a114844816

3 commentaires

3 commentaires

-

Par alexandre clement le 11 Février 2021 à 08:30

Sterling Hayden est un personnage des plus curieux. Nous l’avons rencontré souvent tout au long de notre exploration du film noir. Acteur atypique, monolithique même, il imprègne souvent de sa présence les pires navets dans lesquels il a tourné. Philippe Garnier qui avait déjà écrit sur David Goodis, un héros désenchanté du roman noir[1], a un goût très prononcé pour la culture américaine à condition qu’elle soit décalée et célèbre la décomposition du rêve américain. Il a aussi traduit plusieurs auteurs importants comme Charles Bukowski, John Fante ou Harry Crews, qui se trouvaient plus ou moins volontairement dans les marges, mais qui au fil du temps sont devenus la littérature américaine contemporain et représente une sorte de classicisme. Sterling Hayden est un personnage étonnant, mais pas seulement en tant qu’acteur, il semble avoir mené plusieurs vies successivement ou simultanément selon ses saisons. Navigateur, il le fut assurément depuis ses seize ans, jusqu’aux derniers jours de sa vie. Toujours à la poursuite de lui-même sur les étendues liquides, il dépensa beaucoup d’argent dans les bateaux qu’il acheta au fil du temps. Il débuta une carrière d’acteur en tant que géant blond, genre viking. Paramount jouait sur sa beauté. Cette beauté évidemment se dissoudra par la force des choses à cause des épreuves, de l’alcool et du temps. Ceux qui ont découvert l’acteur à partir d’Asphalt jungle de John Huston, n’ont pas été particulièrement frappés par sa beauté, mais plutôt par sa haute taille et l’encombrement de son corps qui manifestement lui posait problème. Mais Philippe Garnier le trouve très beau, il le répète tout au long de son ouvrage ! En tous les cas au début de sa carrière c’est bien comme ça qu’il fut vendu par la Paramount.

La deuxième vie de Sterling Hayden fut celle d’un homme d’action et d’un homme de guerre. Lassé de faire l’acteur – déjà – il fut recruté par l’OSS pour des missions très spéciales et risquées en Yougoslavie. Il dirigeait un groupe sur l’Adriatique qui livrait des cargaisons d’armes aux partisans yougoslaves, ses compétences de navigateur hors pair furent tout à fait utiles à ce travail. Ses faits de guerre pour lesquels il avait reçu un très long entrainement en Angleterre, lui valurent de nombreuses médailles, étatsuniennes comme yougoslaves. Sur ce point Philippe Garnier s’appuie sur l’ouvrage de Lee Mandell, Sterling Hayden’s wars publié en 2018 sous le label University Press of Mississippi. Cette conduite héroïque ne l’empêcha pas pour autant d’être trainé devant la crapule de l’HUAC qui n’avait rien fait pendant la guerre, et qui même pour certains, proches des lobbies pro-allemands, avaient tenté d’empêcher les Etats-Unis de Roosevelt d’entrer en guerre, et qui l’accusaient d’avoir comploté avec les communistes dont effectivement il sera très brièvement membre. Mais évidemment vu le caractère nativement indiscipliné de Sterling Hayden, il est totalement exclu de pouvoir le soupçonner d’activités anti-américaines. Mais périodiquement les Etats-Unis reprennent cette antienne de la lutte contre les rouges pour masquer la vacuité de leur pouvoir on l’a vu encore récemment avec Trump – qui n’a jamais fait son service militaire, s’en était pris vertement à John McCain qui avait été prisonnier au Vietnam, au motif qu’un prisonnier c’était un perdant – accusant tout le monde et n’importe qui d’être communistes pour se parer des plumes du paon qui mène une lutte difficile contre les ombres, aujourd’hui les excités trumpistes parlent de la lutte contre l’Etat profond. En tous les cas, Sterling Hayden qui était déjà passablement déséquilibré, et alcoolique, sortit de cette épreuve très meurtri. Mais il avait sauvé son emploi et ses sources de revenus. Certes il disait faire l’acteur avec dégoût et sans passion, uniquement pour l’argent, mais on n’est pas obligé de le croire. Contrairement à une idée fausse, il n’a pas été blacklisté, et s’il ne tournait plus dans des productions de premier plan, ou très rarement, il tournait énormément dans des films à budget moyen. Il a donc gagné beaucoup d’argent, mais certainement pour illustrer le proverbe selon lequel bien mal acquis ne profite jamais, il s’arrangeait pour être constamment endetté. Il aurait pu en effet placer une partie de son argent, tourner moins, tourner mieux, mais cela l’aurait empêcher de râler contre le système et de jouer les martyres, même s’il est tout à fait vrai que l’HUAC l’a maltraité, mais elle a tellement maltraité de monde que cela ne sert à rien de se peindre en bouc émissaire.

Philippe Garnier détaille la carrière de Sterling Hayden pour en montrer les failles et les quelques succès. On peut lui reprocher de parfois juger de celle-ci de façon péremptoire et de mauvaise foi. Il n’aime pas Naked alibi, contrairement à moi, c’est son droit bien entendu, mais dans sa critique il en rahoute au point d’avancer que les rares plans valables ne sont pas de Jerry Hopper, le réalisateur qu’il a dans le nez, mais de son directeur de la photographie Russel Metty. On peut reprocher aussi à Philippe Garnier de surestimé les films d’Hayden avec Kubrick. Certes, il voit bien le côté chichiteux de la mise en scène de The Killing, mais il n’insiste pas sur le fait que des plans entiers sont pompés sur Asphalt jungle. De même toujours par rapport à se film, il sousestime à mon sens Lionel White comme auteur de romans noirs qui fournit l’histoire de The killing. Certes, on peut lui préférer Burnett l’auteur d’Asphalt jungle, mais cela ne devrait pourtant pas valoir cette volée de bois vert au pauvre Lionel White. Mais enfin, tout ça n’est pas très important, comme cette manie de juger, presque de donner des notes aux acteurs qui lui plaisent ou non, c’est juste un peu agaçant et un peu prétentieux. Donc Garnier va juger les prestations cinématographiques d’Hayden un peu en fonction de ce que lui attend de l’acteur, et non pas de ce que le réalisateur a voulu faire ou de la façon dont le film a été reçu. Dans certains films il est vrai que l’acteur semble un peu ailleurs. Mais n’est ce pas aussi cette indifférence qui fait son intérêt dans le portrait d’homme souvent désabusés et marqués par les échecs ?

Hayden devant l’HUAC

Philippe Garnier va se retrouver mal à l’aise vis-à-vis d’un film comme Johnny Guitar. Film que Sterling Hayden détestait, mais que manifestement son biographe aime tout de même, parce que Nicholas Ray a sans doute été un de ses guides en matière de culture cinématographique. Je n’ai pour ma part jamais trop apprécié Nicholas Ray, mais si Johnny Guitar possède un certain charme c’est bien grâce à Joan Crawford qui s’est imposée de manière tyrannique sur le tournage. On comprend bien qu’il est impossible d’analyser une filmographie autrement que de manière subjective, mais il faut pourtant être assez humble devant ses propres jugements ne serait-ce que parce qu’ils peuvent changer dans le temps. Donc Philippe Garnier sera particulièrement injuste avec Th Iron sheriff par exemple, mais très indulgent avec Dr. Strangelove de Kubrick parce que dans ce film Sterling Hayden donne une prestation décalée et un peu différente de ce qu’il avait l’habitude de faire. Il aurait peut-être fallu mieux mettre en évidence la particularité de Sterling Hayden dans les westerns, car un western avec Sterling Hayden c’est un peu comme avec John Wayne, c’est particulier, il y a comme une marque de fabrique qui s’impose du fait justement du caractère monolithique de l’acteur.

Asphalt Jungle, John Huston, 1950

Mais sans doute le plus important de la problématique de Philippe Garnier est d’avoir rapproché finalement ce qu’était l’homme Sterling Hayden de ses rôles, et la part d’intimité qu’il était capable – consciemment ou non – d’y apporter. S’il éclaire la fin chaotique de la carrière filmique du géant d’Hollywood, il va passer pas mal de temps à présenter son œuvre d’écrivain. Et il a raison car Sterling Hayden est aussi, parmi toutes ses différentes vies, un vrai écrivain. La passion d’écrire il semble l’avoir eu très jeune et en relation avec son attirance pour la mer. Un peu comme si ces deux activités étaient jumelles et reliées entre elles par le goût de la liberté et de la solitude. S’il aimait à citer Thoreau Hayden était aussi très proche de Conrad, Melville et bien sûr de London. Il écrira assez peu, deux ouvrages, le premier Wanderer, qui est aussi bien le nom d’un de ses bateaux qu’une autobiographie où on retrouve aussi bien sa passion de la mer que la description de ses boires et déboires hollywoodiens. Le second est un roman, Voyage, a novel of 1896, puisqu’il considérait, mais il n’est pas le seul, que cette année là est le point de bascule des Etats-Unis qui auraient pu se diriger vers une sorte de socialisme, mais qui choisirent de se vendre au dollar. Les deux ouvrages ont été traduits en français chez Rivages, ce sont deux ouvrages copieux, le premier fait 672 pages dans l’édition française et le second 731 pages. Dans les deux la mer et la navigation tiennent une place décisive. Mais contre toute attente, Sterling Hayden n’a pas été un écrivain d’occasion, il s’est beaucoup appliqué. Et le succès fut au rendez-vous. Certes d’une manière insuffisante par rapport au poids de ses dettes, mais il fut pris au sérieux aussi bien par le public que par la critique. Il avait d’ailleurs fait beaucoup d’efforts pour se documenter. Un troisième ouvrage sur lequel il avait travaillé futr à peine ébauché, Sterling Hayden se sentant de plus en plus fatigué de vivre. Il avait du reste conscience que son alcoolisme et son mode de vie était équivalent d’un suicide un peu comme le personnage du Consul dans Under the volcano dont son ami Huston tirera un film.

Naked alibi, Jerry Thorpe, 1954

L’ouvrage est donc très attachant, manifestement Philippe Garnier aime Sterling Hayden, sa démesure, son intempérance, sa posture de saint buveur, sa manière de fuir désespérée devant tout ce qui pourrait ressembler à un peu de bonheur ou un peu de réussite. C’est une approche très précise et très dense du personnage, accompagnée d’ailleurs par une iconographie abondante et très riche. Il n’aimait pas le cinéma et particulièrement les films dans lesquels il jouait, sauf les deux Kubirck et bien sûr Asphalt jungle. Mais la réussite d’un acteur ne dépend pas de ce que lui pense de ce qu’il est, mais de la façon dont le public le perçoit. Pour des raisons politiques, mais aussi à cause de son inconduite, il s’est exclu presque volontairement des grosses productions et d’une carrière qui aurait pu être plus florissante. Mais peut-être nous aurait-il moins intéressé. C’est le mystère du cinéma, d’autant qu’en le comparant à la fadeur actuelle des « stars » d’Hollywood, il se grandit très facilement, même si son masochisme naturel l’a poussé vers des extrêmes qui auraient dû le rabaisser. J’ai trouvé la fin très émouvante, pas seulement parce que c’est la fin, mais parce que Garnier s’appuie opportunément sur ce qu’écrivait Hayden, recopiant des passages entiers de ses lettres.

Crime Wave, André de Toth, 1954

The killing, Stanley Kubrick, 1956

Crime of passion, Gerd Oswald, 1957

4 commentaires

4 commentaires Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique