-

Par alexandre clement le 28 Octobre 2023 à 08:30

David Grann est un auteur très en vogue aux Etats-Unis, et ses récits ont engendré plusieurs adaptations cinématographiques. C’est lui qui est à l’origine du film de James Gray, The Lost City of Z, qui eut de très bonnes critiques, mais qui fut un bide au box-office. Également il est l’auteur du récit qui a donné The Old Man and the Gun, un très mauvais film, un bide commercial et l’ultime prestation de Robert Redford[1]... C’est un auteur à la mode, et Killers of the Flower Moon, le livre, a été un succès énorme aux Etats-Unis et aussi dans le reste du monde. Le livre, publié par Doubleday en 2017, est excellent. Basé sur une histoire vraie, avec un gros travail de documentation, il correspond bien à cette remise en question des fondements et des valeurs des Etats-Unis. C’est un livre sur la culpabilité de l’Amérique, sur sa violence native et criminelle de ce malheureux pays. Si Scorsese a beaucoup parlé de la criminalité, il ne l’a que rarement présentée comme un des piliers de la société américaine. Sauf peut-être un peu dans Boxcar Bertha, mais sans trop se mouiller[2]. Ces derniers temps les budgets à la disposition de Scorsese ont complètement explosé, passant de 160 millions de dollars pour le très médiocre The Irishman[3], film produit par Netflix même pas sorti en salles, à 200 millions pour Killers of the Flower Moon, produit par la plateforme de VOD Apple, malgré les critiques que Scorsese a déversées sur ce type de financement. Scorsese aurait touché pour la réalisation entre 15 et 20 millions de dollars Mais enfin le film est sorti en salles avant de passer à la VOD. Si les grands films de Scorsese sont maintenant très loin derrière lui, ses dernières œuvres ont beaucoup déçu, particulièrement ses films avec Leonardo Di Caprio. Celui-ci n’est pas en cause, c’est très souvent un bon acteur. Donc une des questions de Killers of the Flower Moon, était de savoir si Scorsese qui a donné beaucoup de bons films avec Robert De Niro, allait finalement redresser la barre et faire quelque chose des énormes moyens mis à sa disposition. Le tournage et la conception de ce film ont pris des années – notamment à cause de la pandémie de COVID – et c’était un projet qui semble-t-il tenait à cœur pour le réalisateur de Taxi Driver. Avant d’arriver sur nos écrans, le film a été présenté à Cannes et a reçu une ovation. Cependant la longueur du film peut rebuter, c’était déjà le défaut de The Irishman. La campagne de lancement a été très coûteuse et en a fait le film de l’année, sous-entendant par-là que ce n’était pas seulement une sorte de distraction, mais aussi un devoir moral que d’aller le voir.

Les indiens Osages sont devenus très riches parce qu’on les a confinés sur des terres qui en réalité contenaient du pétrole. Mais cette richesse est convoitée et attire. Cependant ils sont officiellement protégés par la loi, et personne ne peut racheter ses terres dont la propriété ne peut se transmettre que par l’héritage. Ernst Burkhart revient de la guerre et vient habiter chez son oncle, un gros éleveur qui se dit l’ami des indiens Osages dont il dit apprécier la culture et l’esprit. Celui-ci va lui indiquer comment se comporter, devenir chauffeur de taxi, puis se rapprocher de la belle Mollie à qui il n’est pas indifférent. Des morts brutales et spectaculaires semblent cependant frapper les Indiens. Les démarches des Indiens, notamment celles de Mollie ne font pas avancer les affaires. Entre temps Ernst et ses cousins commettent des petites agressions et volent des passants, derrière leurs cagoules pour aller jouer ensuite leur butin sur les tapis de poker. Ernst va cependant arriver à se marier avec la très riche Mollie. Au cours d’une grande cérémonie qui mêle les Indiens et les Blancs, le couple reçoit la bénédiction de l’oncle King Hale. Ils vont avoir des enfants, et d’abord une fille. Les morts suspectes vont continuer à s’accumuler et touchent de plus en plus la famille de Mollie instillant la peur dans la communauté des Osages. Ernst est aussi de plus en plus complice des manigances de King Hale. Mollie de son côté a engagé un détective pour tâcher de découvrir qui est à l’origine de toutes ces morts.

Les Osages ont trouvé du pétrole sur leur terre

Le détective que Mollie avait engagé, va être battu à mort par les hommes de main de King Hale pour s’être un peu trop approcher de la vérité. Entre temps l’oncle initie Ernst à la Franc Maçonnerie, histoire de faire en sorte qu’il ne dira rien par solidarité sur ses véritables projets. Mollie et les Osages ont fait remonter l’affaire jusqu’au président des Etats-Unis. Celui-ci va envoyer des hommes du BOI – l’ancêtre du FBI – qui a comme avantage de ne pas être lié à des puissances locales. Sous la direction de Tom White les policiers fédéraux avancent assez vite. King Hale décide lui aussi d’accélérer le nettoyage et va tenter d’empoisonner Mollie à l’aide de l’insuline qui lui fournit. Mais Acie Kirby l’homme de main qui a fait exploser la maison de la sœur de Mollie et qui s’est fait prendre los de l’attaque d’une banque, va parler et désigner Ernst comme l’instigateur des mauvais coups. Tout cela perturbe Ernst qui va finir par être arrêter et qui lui aussi va parler. Tandis que le BOI arrête tous ceux qui ont trempés de près ou de loin dans les meurtres, Mollie est en train de mourir, les policiers qui sont venus l’interroger vont arriver à la sauver et l’amener à l’hôpital. King Hale comprenant que c’est foutu va se rendre à son ami le shérif et se dénoncer. Ernst au début n’arrive pas à témoigner contre son oncle, influencé par la communauté blanche. Mais quand sa fille décède, il s’y décide.

Ernst Burkhart, démobilisé vient vivre chez son oncle

C’est un film très touffu, très dense, qui brasse des thèmes très nombreux. Le scénario dû à Éric Roth et sur lequel Martin Scorsese semble s’être investi, est plutôt bien écrit. La première impression est que cette histoire est emblématique de la manière dont les Etats-Unis se sont développés : les Blancs ont volé et tué les autochtones dans un véritable génocide. L’histoire de ce pays est marquée par la violence comme on le sait, mais aussi par une volonté constante de s’approprier en plus des terres, le pétrole. Celle-ci explique au moins pour partie la plupart des guerres que les Etats-Unis ont menées plus ou moins directement, que ce soit au Proche-Orient, plus récemment en Irak, ou encore aujourd’hui contre la Russie par l’intermédiaire des malheureux Ukrainiens. Même l’entrée en guerre contre l’Allemagne a été pour partie motivée, derrière les leçons de morale, par leur volonté de l’empêcher de mettre la main sur les ressources pétrolières russes. Le pétrole est l’obsession constante des Etats-Unis représentés par les Blancs. Corrélativement, cela ne peut être qu’une critique du capitalisme et du profit. Les Osages n’étant là que comme le contre-exemple de cette manière d’exister. Cependant à l’évidence les Indiens sont eux-mêmes directement contaminés par le mode de vie des Blancs. Ils s’habillent comme eux, visent à acheter de belles voitures et Mollie va aussi à l’Église, dialoguant avec le curé, tout en visant de se marier avec un Blanc. Ce segment n’est d’ailleurs pas très développé dans le film, comme s’il allait de soi que les Indiens se doivent d’imiter les Blancs dans leur « éthique ». On ne sait pas ce qu’en pense Martin Scorsese qui se contente de mettre en scènes des mauvais sujets, appuyés sur une communauté qui fait le dos rond, contre des « bons » Indiens.

William King Hale est un gros éleveur, ami des Osages

Plus intéressant est sans doute l’opposition larvée entre la tradition des Osages, faite d’une référence constante à l’opposition entre la Nature, et le « progrès » produit par les Blancs. Le progrès se révèle mauvais, que ce soit les automobiles, les armes à feu dont les Blancs font un usage surabondant ou encore que ce soit les médicaments, l’insuline est non seulement un objet de chantage, mais c’est aussi une possibilité d’empoisonner Mollie parce qu’elle est dépendante de ce médicament qui à l’époque ne se trouve pas facilement. De toute façon le progrès va de pair avec la prise de pouvoir des Blancs sur la terre des Amérindiens. Le progrès c’est cette idée d’uniformiser les cultures. Ainsi les mariages mixtes ne sont pas seulement motivés par la cupidité, mais aussi par la volonté de détruire la culture des Osages. Détruire la culture des Osages c’est abolir le passé, et du même coup on se demande si Scorsese qui n’a jamais fait de western ne règle pas ses contes avec ce genre – même s’il nous a répété qu’il admirait The Searchers de John Ford. L’Amérique s’appelait le Nouveau Monde, comme si avant ce monde n’existait pas.

Hale explique à son neveu comment il doit vivre

Les Blancs – en réalité dans l’esprit de Scorsese il s’agit plutôt des WASP – sont regardés du point de vue de leur fourberie atavique, n’ayant pu obtenir ce qu’ils veulent par la loi, ils vont utiliser les mauvais coups dans le dos. En ce sens le portrait de King Hale est impressionnant de justesse quand il décrit dans un premier temps le paternalisme « antiraciste » du riche éleveur comme un élément de dissimulation de ses intentions perverses. Ça nous rappelle les rodomontades des ONG d’aujourd’hui qui dissimulent trop souvent des intentions cachées derrière leur compassion et leur paternalisme pour le Tiers Monde ou pour les migrants. King Hale s’intéresse à la culture des Indiens pour montrer son esprit ouvert, il encourage son neveu Ernst dans cette voie.

Des Osages meurent mystérieusement

Le second thème est celui d’un potentat local qui se comporte en père autoritaire avec ses neveux qui sont aussi ses instruments de pouvoir. Le débat se centre sur la relation entre Ernst et King Hale. Le premier qui revient de la guerre est complètement traumatisé et s’accroche à son oncle qui représente toute sa famille. En échange de sa protection, il l’assure de sa soumission. Cette relation se dégrade au fur et à mesure que l’oncle entraine le neveu dans le crime, car Ernst participe bel et bien aux crimes, même si cette participation le rend malade et le force à détruire sa propre famille. Tourmenté, il va balancer longtemps entre une soumission sans condition à King Hale et l’amour qu’il porte à Mollie. Car manifestement il aime Mollie et se désole de ce qu’il doive lui faire du mal. Il vit très mal cette ambiguïté des sentiments. Si cet aspect est dominant dans le film, Scorsese, malgré la longueur démesurée, ne s’attarde pas sur la propre ambigüité de Mollie. Manifestement elle est assez intelligente pour comprendre que son mari est louche, plus bête qu’elle, mais comme elle est aspirée par son désir d’épouser un blanc, elle ne renonce pas à lui. Il y avait là pourtant la voie ouverte à cette interrogation qui fait que les Indiens qui comprennent la malignité des Blancs veulent aussi être comme eux. La mère de Mollie est plus claire et comprend que cette aisance matérielle que les Osages ont miraculeusement obtenue se paye d’un effondrement de leur âme. Mais tout cela est masqué par une trop grande attention aux tourments d’Ernst qui n’est pas du tout un personnage intéressant.

Ernst fait la connaissance de Mollie

Les motivations de King Hale ne sont pas claires. C’est un criminel dans l’âme, un fourbe et un sournois. Il est le mal, une sorte de personnage démoniaque. Il est déjà très riche, c’est donc bien au-delà de la cupidité qu’il agit. Les Osages sont ses ennemis. Et pour mieux les combattre, il veut les connaitre, se rapprocher d’eux. Il ne méprise pas du tout ses ennemis, son but est de les détruire. Il représente le mal absolu, celui qui a choisi le crime comme mode d’existence, fier de sa capacité à monter de louches combines. Cependant il a derrière lui l’ensemble de la communauté blanche, que ce soit le shérif ou les médecins. Au passage on notera que le progrès de la médecine conduit l’être humain – ici les Indiens – à remettre sa vie entre les mains de quelqu’un qui n’est pas forcément animé de bonnes intentions. King Hale se sert aussi bien des notables que de la racaille qui gravite autour de la ville, les bouilleurs de cru sont ici identifiés, sans doute un peu bêtement, à des délinquants de basse extraction.

Mollie et Ernst se marient avec la bénédiction de King Hale

Évidemment si la communauté blanche suit King Hale, c’est parce que globalement elle jalouse la richesse des Indiens, elle ne comprend pas que cette richesse soit supérieure à la leur, essentiellement parce que pour eux la richesse est le signe d’une hiérarchie sociale évidente : le meilleur doit être aussi le plus riche ! La jalousie est d’ailleurs un peu le fil rouge de cette histoire, si elle est d’abord le fait de la communauté blanche, elle va ensuite contaminer la famille de Mollie et agir sur elle comme un dissolvant en l’opposant à ses sœurs. Il vient alors que la famille devient une simple fiction, un paravent derrière lequel on cache ses véritébales intentions. C’est très évident pour King Hale, mais c’est aussi le cas d’Ernst qui ne semble pas trop savoir quoi faire de cette famille qu’il a pourtant construite laborieusement avec Mollie.

King Hale console la sœur de Mollie qui avait des vues sur Ernst

La logique du groupe prime sur celle de l’individu. Le groupe impose des solidarités, c’est le sens qu’on peut voir dans cette cérémonie scabreuse de l’initiation d’Ernst à une franc-maçonnerie de pacotille. La communauté blanche tentera de faire pression sur Ernst, en appelant à son sens de la solidarité entre Blancs pour dédouaner King Hale de ses crimes. Mais dès lors qu’il est touché dans sa chair, Ernst va se ressaisir et s’éloigner de cette logique communautaire qui a finalement ruiné sa vie et affirmer son individualité contre le groupe. Même s’il a tout perdu, il va solder ses comptes avec son oncle.

Ernst est initié à la franc-maçonnerie

Avec l’arrivée de Tom White, le film prend un nouveau départ. On revient vers une enquête plus traditionnelle, les policiers faisant pression pour que les suspects parlent, tirant sur le fil pour arriver à leur but. Ils emploient d’ailleurs des méthodes discutables, proches de la torture lorsqu’ils interrogent Ernst. Outre qu’on est déjà vers la fin du film, on ne sait pas trop quoi penser de cet éloge larvé des prémisses du FBI qui à l’époque s’appelait le BOI. Rappelons que Di Caprio avait endossé le costume de J. Edgar Hoover dans le très médiocre film de Clint Eastwood qui avait passé sous silence les canailleries du créateur du FBI, notamment sa collusion avec la mafia. Mais là les policiers du BOI sont intègres et au-dessus des raisons locales pour éviter d’aller jusqu’au bout de leur enquête.

Ernst est étonné que Mollie ne lui fasse pas confiance

Le film est fait de déséquilibres très importants qui amène un rythme assez décousu. Les décors extérieurs pourtant très intéressants sont assez mal utilisés et le film reste un peu trop enfermé. Les lieux où vivent les indiens sont assez mal définis. Il y a une surabondance de scènes tournées dans la pénombre, comme pour dissimuler leur honte. Autrement dit les personnages sont presque toujours mal définis dans leur environnement. C’est d’autant plus dommageable qu’il semble que le film ait été tourné dans les beaux paysages de l’Oklahoma, sur les lieux mêmes de l’histoire. Cette mauvaise utilisation des extérieurs est sans doute la rançon d’un découpage souvent trop saccadé. Peut-être cela vient-il aussi du fait que Scorsese refuse de rattacher son film à un genre bien précis, le western ou le film noir. Du premier il retient les formes révisionnistes qui accusent le pillage d’un pays par les Blancs, et du second, à la fois la quête de la vérité et le déroulement d’une enquête qui se révèle difficile dans un milieu hostile, mais aussi bien entendu l’ambigüité des sentiments.

La mère de Mollie est morte

Pour ce qui concerne la réalisation, elle ne dépend pas vraiment du scénario. Il faut distinguer deux choses, d’une part la technique, et d’autre part le rythme. La technique, c’est cette capacité assez unique que possède Scorsese à trouver des angles de prises de vue incroyables et aussi des déplacements de caméra très sophistiqués. De ce côté-là, c’est parfait. Je pense par exemple à cette course de voitures au milieu d’une rue qui ne semble pas être encore finie. Ou encore l’arrivée d’Ernst Burkhart à la gare, au milieu d’une cohue indescriptible. Il sait allier le déplacement rapide des voitures et le déplacement en arrière de sa caméra. Ça donne de la vitesse. Le rythme par contre n’est pas bon, voire désastreux. La scène du mariage est beaucoup trop longue, même si elle donne lieu à des prouesses techniques que ne renierait pas un Michael Cimino par exemple. Ça traine en longueur et on pourrait facilement enlever une heure, voire une heure et demie sans que cela nuise au récit proprement dit. À partir du moment où King Hale est arrêté, il y a encore une heure pour boucler l’affaire, alors qu’on a compris que tout était consommé, la fin aurait pu durer 10 minutes à partir des aveux de King Hale. Les scènes où on voit King Hale en prison n’apportent strictement rien. En vérité ce défaut dans le rythme vient du fait que Scorsese ne sait pas quelle place il doit donner aux Indiens et à ceux qui leur veulent du mal. Manifestement sa caméra se range du côté du mal, ce qui fait que les Osages deviennent un peu transparents.

Ernst et Mollie ont eu un deuxième enfant

La photo est bonne, disons qu’elle fait joli, surtout que les décors sont très couteux, et sans doute un peu trop pimpants, les costumes aussi qui semblent toujours sortir du pressing, mais c’est souvent le cas dans les reconstitutions historiques au cinéma. C’est passe partout, et il n’y a guère de jeu sur les couleurs contrairement à certains films de Scorsese d’avant sa collaboration avec Di Caprio, il semble ainsi rangé du côté d’un certain conformisme américain ambiant. Les dialogues très abondants, trop abondants, sont filmés assez passivement, des gros plans, champ, contre-champ. Le plus souvent ça manque de souplesse et d’imagination.

Tom White enquête pour le BOI

Contrairement à ce qui a été dit, l’interprétation qui a consommé une large part du budget n’est pas à la hauteur. Di Caprio qui aurait touché 22 millions de dollars pour sa prestation dans le rôle d’Ernst Burkhart, joue les ahuris, le menton en avant, hésitant entre l’imbécile heureux et la crapule, on l’a connu mieux inspiré, même sous la direction de Scorsese. C’est lui qui est le plus longtemps à l’écran. Il devient l’acteur fétiche de Scorsese, puisqu’on prévoit qu’ils vont tourner encore deux films ensemble. Pour ce rôle il s’est transformé, vieilli, les traits marqués, abandonnant son allure de jeune premier. Lily Gladstone dans le rôle de Mollie affiche trop souvent un sourire satisfait, sans qu’on comprenne très bien si elle méprise son futur mari ou si elle l’aime vraiment, ou si encore elle comprend la fourberie des Blancs qui l’entourent. Cependant dans la toute dernière partie du film quand elle est confrontée à l’évidence de la trahison de son époux, elle devient touchante. Robert De Niro, celui qui a tourné le plus de films avec Scorsese, une dizaine, et qui s’est contenté de 5 millions de dollars, est pourtant bien meilleur, plus fin, plus ambigu, oscillant entre le patriarche plein de sincère compassion pour ses amis les indiens et la franche canaillerie de type. Mais ça ne suffira pas pour que ce soit un rôle important dans sa filmographie. La distribution a consommé une grosse partie du budget, pour partie sans doute parce qu’il y a eu de nombreuses interruptions dans le tournage, interruptions liées à la pandémie.

Mollie est de plus en plus souffrante

Il y a aussi de très bons seconds rôles. Jesse Plemons est très dans le rôle du taciturne et obstiné Tom White, l’enquêteur en chef du BOI. Ou encore l’excellent Moe Hendricks dans le rôle du shérif Freass. Curieusement les Indiens ne sont pas beaucoup mis en valeur, sauf un peu Tantoo Cardinal dans le rôle de Lizzie, la mère de Mollie qui voit arriver la mort sous la forme d’un hibou.

White interroge King Hale

Au final ce film est clairement moins mauvais que The Irishman, fiasco artistique complet, mais cependant il n’est pas très bon et n’atteint jamais le niveau des meilleurs Scorsese, loin de là. Ce n’est pas la longueur qui est l’obstacle, c’est plutôt que cette longueur est inutile et dilue le propos, le noie dans des préciosités qui plombe le rythme. On n’ose pas aujourd’hui critiquer Scorsese, on l’a déjà vu avec sa précédente production pour la télévision. Mais l’ensemble manque tout de même d’émotion. Les festivaliers lui ont fait une ovation à Cannes, preuve que Cannes n’est plus ce que c’était.

Ernst est arrêté à son tour

Martin Scorsese semble très content de sa collaboration avec David Grann, il projette de porter à l’écran assez rapidement, The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder, son nouveau roman, une histoire réelle de mutinerie qui se passe au XVIIIème siècle. Le livre est déjà un succès aux Etats-Unis et Scorsese en a acquis les droits avec Leonardo Di Caprio. Avec ce dernier, il devrait tourner une biopic du président Theodor Roosevelt, un vieux projet qu’il a remis cent fois sur le métier.

La justice a autorisé les deux époux à se rencontrer

Le vrai King Hale

Calvin Coolidge reçoit les Osages à la Maison Blanche

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/the-old-man-and-the-gun-david-lowery-2018-a158447312

[2] http://alexandreclement.eklablog.com/boxcar-bertha-martin-scorsese-1972-a114844718

[3] http://alexandreclement.eklablog.com/the-irishman-martin-scorsese-2019-a177715326

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 24 Octobre 2023 à 08:30

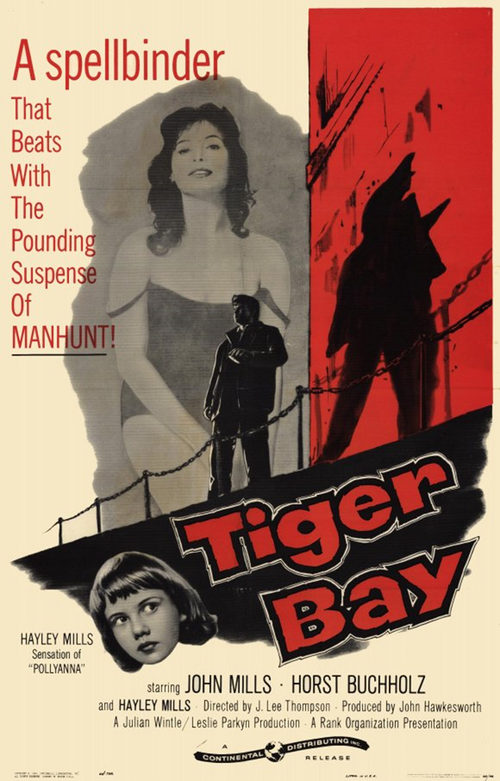

Ce film est plus connu que les précédents de J. Lee Thompson que j’ai commentés, sans doute à cause des deux vedettes qui s’y affrontent. Mais curieusement il a été redécouvert tardivement, à cause du remake qu’en a fait Martin Scorsese. En vérité ce n’est pas un projet personnel de J. Lee Thompson, mais de Gregory Peck qui avait créé une petite société de production dans laquelle il avait directement investi son propre argent, ce qui ne se fait plus trop aujourd’hui. On se souvient que Burt Lancaster avait fait de même pour Sweet Smell of Success et qu’il y avait laissé sa chemise[1], et bien ce sera la même chose pour Gregory Peck ! Les grands acteurs de cette époque d’Hollywood s’investissaient vraiment dans des projets importants et auxquels ils croyaient. Le roman de John MacDonald est solide, et les deux vedettes qui s’affrontent dans le film sont des poids lourds d’Hollywood, même si Mitchum est un peu boudé par les grosses productions pour sa conduite extravagante dans la vie de tous les jours. À sa sortie, ce film a été un échec complet, le public a boudé, et la critique a été peu enthousiaste. Pourtant c’est au fil du temps un des films de J. Lee Thompson qui est considéré comme un chef d’œuvre du genre. L’œuvre de John MacDonald est assez inégale. Il a créé un héros récurrent, un détective privé, Travis McGee, plutôt léger, donnant dans l’action avec une pointe d’humour, et à côté de cela il a écrit quelques romans noirs de très grande qualité, dont ce fameux Cape Fear, des romans d’une grande violence où il n’est pas très simple de distinguer les bons et les méchants. Il y avait dans ces textes une violence crue pas encore tout à fait habituelle dans le roman noir. Comme The Guns of Navarone avait été un succès planétaire, J. Lee Thompson n’avait rien à refuser à Gregory Peck. Ce n’est pas dévaloriser le travail de J. Lee Thompson de rappeler que ce n’était un projet personnel, après tout, les meilleurs films de Scorsese sont des projets amenés par Robert De Niro. Cependant connaissant le passé de J. Lee Thompson dans le film noir britannique, il est tout à fait dans la continuité de ce qu’il a fait de mieux. On va retrouver l’innocence de la jeunesse dans toute son ambiguïté, mais opposée à la perversité d’un monde d’adultes un peu décomposé.

Max Cady vient d’être libéré après avoir passé huit ans en prison. Il tente de retrouver Sam Bowden qui l’a fait condamner grâce à son témoignage pour une agression à caractère sexuel. Ce dernier est avocat et habite une petite ville du Sud-Est de la Géorgie. Il le retrouve en effet et se fait connaître de lui. Sans rien faire de précis, il menace Bowden le suit au Bowling, lui signale qu’il va lui faire payer les huit ans qu’il a passé en prison, notamment en s’en prenant à sa famille. Bowden qui a des relations dans la police tente de le faire expulser de la ville. Mais il n’a enfreint aucune loi, on vérifie ses sources de revenus, il a hérité de sa famille. Pire encore, Cady engage un avocat et menace de porter plainte contre la police pour harcèlement. Entre temps Bowden le soupçonne d’avoir empoisonné leur chienne. Bowden engage un détective qui prend Cady en filature, mais ça ne donne rien. Cady a une liaison avec une prostituée, Diane Taylor à qui il va donner une raclée terrible, mais celle-ci refuse de témoigner, elle a peur des représailles, alors que la police aurait pu le coffrer pour coups et blessures au moins pour quelques mois. Le détective Sievers conseille alors à Bowden d’engager des gros bras qui flanqueront une raclée à Cady et le forceront à partir. Mais Bowden a de la défense, il frappe ses agresseurs et l’un d’eux finit par parler à la police, ce qui donne l’occasion à l’avocat de Cady de le faire rayer du barreau. Cady a gagné la première manche en lui faisant perdre son statut.

Au tribunal Max Cady cherche Sam Bowden

Dès lors Bowden n’a plus le choix, il va renverser la situation et monter un piège pour se débarrasser de Cady. Il fait semblant de partir pour Atlanta, et de cacher sa femme et sa fille à Cape fear. L’idée est d’attirer Cady et de le détruire. Et en effet Cady croyant la voie ouverte, va suivre le détective Shievers qui apporte plusieurs valises, dont un phonographe à la femme et à la fille de Bowden. Celui-ci est revenu et s’embusque pour prévenir l’attaque de Cady. Celui-ci est très méfiant, il arrive cependant à déjouer le piège tendu par Bowden et assassine le policier Kersek qui accompagnait Bowden dans cette surveillance. Cady arrive ainsi jusqu’à la femme de Bowden et menace de la violer. Puis il s’en va chercher leur fille pour lui faire les derniers outrages. Mais Bowden qui a découvert le cadavre de Kersek, arrive une bataille féroce a lieu, et Bowden qui hésite à tuer Cady, le blesse et préfère l’envoyer en prison où probablement il sera condamné à la perpétuité. La famille retrouve sa sérénité.

Au bowling Cady espionne la famille de Bowden

Le scénario a été écrit par James R. Webb, un scénariste qui a beaucoup travaillé dans le genre western, notamment pour Aldrich sur Vera Cruz et Apache, ou encore pour John Ford, Cheyenne Autumn. Juste avant de faire ce film, il avait fait le scénario de Porc Chop Hill, film sur la Guerre de Corée avec Gregory Peck. C’est une histoire de peur et de malaise, Cady est d’autant plus menaçant qu’il ne fait rien. Il est l’élément perturbateur, celui amène le désordre. Il intervient dans une petite ville d’apparence tranquille, mais au fur et à mesure que l’histoire avance, on va se rendre compte que cette ville est bien moins tranquille qu’il n’y parait. Cady sait trouver les lieux mal famés de la ville, et son passeport dans cette société interlope c’est justement son potentiel de violence qu’il trimballe avec lui. Pourquoi Diane Taylor est-elle attirée par cet individu ? Face à lui la société a bien du mal à se défendre. C’est tellement vrai que le très sage Bowden va engager des voyous pour tenter d’écarter le danger qui pèse sur lui et sa famille. Mais ceux-là ne sont pas assez féroces pour tenir Cady en lisière et lui faire entendre raison, ce sont eux qui cèdent. Cady est rusé, intelligent et obstiné. Il tisse sa toile patiemment pour piéger ceux à qui il veut du mal. Il sait comment il faut faire pour neutraliser la loi, il est même capable de la tourner à son profit. Il se retrouve donc des deux côtés de la loi. Et c’est ce que mettra longtemps à comprendre Bowden qui veut rester dans les clous. Ce dernier va devenir sournois et violent, venant donc sur le terrain sur lequel Bowden l’a volontairement entraîné. Cady est un provocateur avant tout, il veut que Bowden et sa famille perdent leurs nerfs et se livrent à lui. Cependant dès que Bowden change de tactique et adopte celle des criminels, c’est Cady qui se retrouve pris au piège.

Bowden tente avec l’aide de la police de faire partir Cady de la ville

Deux caractères s’affrontent. Bowden est un homme riche et instruit, il a une belle femme, une gentille fille, une belle maison et un chien ! Il a des amis dans la police, au tribunal. Cady sort de taule, c’est un être frustre, amer et rancunier. Il est seul. Ces oppositions sont presque des oppositions de classes. En vérité on ne trouve pas vraiment Bowden beaucoup plus sympathique que Cady. C’est un homme protégé qui porte sa bonne conscience en bandoulière. Il respecte les règles, c’est un peu lui qui les fait. On a donc un face à face entre un vrai méchant assumé et un faux gentil qui de temps à autre rappelle qu’il hait Cady, comme Cady le hait. On le voit lors de la première rencontre entre les deux hommes quand il manifeste beaucoup de contentement à avoir envoyé Cady au trou. Manifestement il n’a aucune compassion pour un homme qui a passé huit ans au trou. C’est un homme arrogant, mais c’est cette arrogance que Cady envie et déteste. Il est manifestement attiré par l’avocat comme par un aimant. Ce n’est pas un hasard si Cady se présente à lui à moitié nu, bombant le torse comme pour le séduire. L’ambiguïté sexuelle de Cady est révélée d’abord par sa conduite violente envers les femmes, mais ensuite par cette manière constante de se dénuder devant Bowden. C’est bien à Bowden qu’il veut plaire, et pour cela il n’hésitera pas à s’en prendre à sa femme et à sa fille, quel que soit le coût pour lui-même. Manifestement cette attitude de séduction n’est pas comprise par Bowden qui s’en tient à des classifications simples : Cady doit payer parce qu’il a franchi les limites.

Le chien des Bowden a été empoisonné

Bowden est bien moins intelligent que Cady. Il ne comprend pas ce que c’est que le mal. Il ne veut pas le savoir, il va cependant y être entraîner contre sa volonté. Se reprenant seulement à la fin quand il a la possibilité de tuer Cady sans risque d’être condamner, et là il se retient, non pas par respect pour la loi, mais pour que Cady souffre pendant de longues années d’emprisonnement et expie ses méfaits. Si c’est là un moyen évident d’assumer sa vengeance, c’est aussi une possibilité pour l’avocat de garder Cady sous sa tutelle. C’est lui qui détient les clés de la vie et de la mort de Cady. C’est pourquoi, même si son rôle est en apparence plus effacé et moins nuancé, ce sont les ambiguïtés de Bowden, homme de bien, qui sont plus intéressantes que celles de Cady. Celui-ci est plus direct dans sa manière de procéder et d’afficher sa préférence pour le mal, face à la réussite matérielle satisfaite de Bowden. L’avocat lui ne vit que par l’intermédiaire des objets qu’il accumule, pour le reste, il n’est pas libre comme Cady, et il doit composer en permanence avec sa femme et les autorités.

L’avocat de Cady menace la police de porter plainte pour harcèlement

Il vient donc que le film s’oriente directement vers une critique du mode de vie américain, la maison, la famille et même le chien et le bateau qui ne sont que des objets décoratifs destinés à faire croire que Bowden est vivant. Cette réussite matérielle qu’il ne veut pas remettre en cause, sont autant de liens qui l’emprisonnent dans une vie sans saveur. Cady devient alors une opportunité pour démontrer que l’avocat jusque-là assoupi est encore vivant. La méchanceté de Bowden n’est plus qu’un prétexte pour motiver son engagement. Sortant de la routine il va démontrer qu’il peut être aussi mauvais et sournois que son ennemi préféré. Par contraste la famille de Bowden apparait comme triste et sans saveur, deux horribles personnes creuses et sans avenir. Fuir en se livrant au mal est encore une solution possible.

Cady s’apprête à donner une raclée à Diane Taylor

Cette dissertation sur le mal devient alors aussi une dissertation sur la liberté individuelle. Bowden s’émancipe des formes sociales trop sophistiquées qui l’empêchent d’exister en tant qu’homme, manifestant sa virilité. Naturellement il vient un discours sur la différence entre les sexes : la passivité, la conformité à la loi, ce sont les femmes et les caractères féminins, les impuissants. L’action, l’absence de conformisme c’est l’homme, même s’il devient un prédateur. Au fond c’est ce que Bowden admire chez Cady : le prédateur qui affronte les convenances sociales. Même s’il comprend que cette attitude dans le monde moderne n’a pas d’avenir. Tant que Bowden suit les conseils de sa femme, qu’il renonce à sa virilité, il ne peut pas s’en sortir. Les choses évoluent en sa faveur quand il prend des risques en même temps qu’un révolver ! Les femmes admirent cette virilité, que ce soit Diane Taylor qui sait très bien à qui elle a à faire et ce qu’elle risque, ou que ce soit Peggy Bowden qui se fait violer et même Nancy, la petite fille sage. Dans la scène où elle se croit poursuivie par Cady, elle semble jouir de sa propre peur qu’elle nourrit en fuyant d’une manière désordonnée. Cette attraction que Cady exerce sur la fille de Bowden sera beaucoup plus explicitée chez Scorsese qui mettra en image un flirt assez poussé entre la jeune fille et le criminel. Mais J. Le Thompson – peut-être à cause de la censure de l’époque – sera beaucoup plus discret et c’est tant mieux.

Bowden tente d’acheter Cady

La mise en scène est excellente. D’abord parce qu’elle s’appuie sur des extérieurs particulièrement bien choisis : l’opposition entre la ville qui est représentée par le palais de justice, et celle qui gîte dans les redents des mauvais quartiers, là où se vautre et rampe presque Cady. Cette opposition est élargie avec les bayous : on a beau posséder un beau bateau, très cher, ils restent dangereux, humides, plein d’ombreux. J. Lee Thompson utilise le grand écran au mieux, en saisissant le plus souvent la profondeur de champ pour donner de la densité à l’action. La photographie est très bonne, elle est due à Sam Leavitt qui a travaillé avec des réalisateurs aussi prestigieux qu’Otto Preminger, Sam Peckinpah, Don Siegel ou encore Samuel Fuller. Le choix du noir et blanc renforce le côté vénéneux du décor des bayous. Les scènes d’action sont volontairement filmées sobrement – contrairement à ce que fera plus tard Scorsese – c’est pour appuyer le côté psychologique de la peur, la menace étant plus forte que sa réalisation.

Cady va défaire les hommes de main envoyés par Sievers

Bien entendu à l’époque il était impossible de filmer explicitement une scène de viol. C’est pourtant ce qui est suggéré avec l’intrusion de Cady sur la péniche où se trouve la femme de Bowden. Cette suggestion est tellement forte qu’on passe directement des attouchements visqueux de Bowden à sa visite chez Nancy. J. Lee Thompson ne montre pas la résistance de Peggy Bowden. Cette ellipse est sans doute plus forte qu’une description complaisante de l’acte lui-même. Mais elle est aussi la conclusion des dissensions larvées dans le couple. Peggy paye son manque d’engagement au côté de son mari. De même on ne verra pas Cady fracasser Diane Taylor, on le suggérera, et même les marques sur son corps semblent peu apparentes, cela pour démontrer que le mal que lui a infligé Cady est bien plus psychologique de physique : il avouera lui-même que sa force réside dans la manière qu’il a de dissuader ses victimes de porter plainte contre lui. Les confrontations avec Cady sous la lumière d’une lampe surplombant la scène sont sans doute un peu répétitives.

Cady regarde Sievers s’en aller dans les bayous

L’interprétation est tout de même le clou de la mise en scène. Deux grands acteurs s’affrontent. Robert Mitchum, habitué aux rôles de mauvais, psychologiquement Cady est proche du Harry Powell de Night of the Hunter. Il affiche ici une violence contenue derrière une fausse nonchalance qui le rend incroyablement terrifiant. Robert Mitchum ne voulait pas le faire, et il a exigé de Gregory Peck un salaire énorme. Puis il l’a fait, convaincu par le salaire que Gregory Peck lui proposait et la caisse de bourbon qu’il lui avait envoyée ! Et c’est sans doute un de ses meilleurs rôles. À la différence d’Harry Powell, Max Cady rampe ! Il est sans doute plus facile de jouer le mauvais que de jouer le bon. Encore qu’on voie mal comment Gregory Peck aurait pu endosser les habits et le panama de Cady ! Gregory Peck doit jouer tout en finesse. Il est lui aussi excellent, justement parce qu’il est convaincant dans la manière qu’il a de s’ensauvager. S’il a le plus souvent joué des rôles de gentils, il a été aussi le sulfureux McCanles dans Duel in the Sun de King Vidor, ou encore la capitaine Achab à la jambe de bois dans le Moby Dick de John Huston. Mitchum qui dut l’affronter physiquement pour les besoins de Cape Fear disait de lui qu’il possédait une force physique peu commune.

Cady va tuer Kersek

Les autres acteurs sont secondaires. Martin Balsam dans le rôle du policier Dutton est très bon, mais il est toujours très bon, limité sur le plan de son physique dans les rôles auxquels il pouvait prétendre, les Italiens lui donneront un joli coup de pouce en en faisant une vedette du poliziottesco. On reconnaitra ensuite Terry Savalas dans le rôle du détective Sievers. Il tient sa place sans plus. Il avait été envisagé un moment pour tenir le rôle que prendra Mitchum, il avait encore des cheveux à cette époque. Les femmes ne sont pas terribles. Passons sur Polly Bergen qui incarne Peggy Bowden. Elle est des plus effacée, un peu aigre sur les bords. Il y a aussi Lori Martin qui incarne Nacy Bowden. Elle a un physique assez curieux, un corps de petite fille sous un visage de femme avec de grands yeux clairs. Scorsese tirera un meilleur parti de ce personnage en engageant Juliette Lewis. Barrie Chase dans le rôle de Diane Taylor la prostituée, tient sa place mais ne se fait spécialement pas remarquer.

Cady agresse sexuellement la femme de Bowden

C’est donc un très grand film noir, devenu culte, sur IMDB il possède même une note globale supérieure au remake de Scorsese. Il n’eut pas de mauvaises critiques à sa sortie, mais le public n’est pas venu, sans doute la mode n’était plus au film noir. Gregory Peck y laissera des plumes sur le plan financier. Scorsese avec De Niro dans le rôle du mauvais Cady par contre en fera un gros succès commercial. Comme je l’ai dit les deux versions sont bonnes, peut être celle de Scorsese est-elle plus clinquante et travaille plus sur l’effet. Cependant grâce au succès de Scorsese, le numérique s’est emparé depuis longtemps du film de Thompson pour lui donner une nouvelle jeunesse et on en trouve de très bonnes versions, notamment dans le format Blu ray.

Il veut maintenant violer la petite Nancy

Une lutte à mort s’engage entre Cady et Bowden

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/le-grand-chantage-the-sweet-smell-of-success-alexander-mackendrick-195-a213626075

14 commentaires

14 commentaires

-

Par alexandre clement le 18 Octobre 2023 à 08:30

On va retrouver J. Lee Thompson encore du côté d’un criminel, sans souci de l’excuser, seulement avec la volonté de le comprendre. Cette fois il va s’appuyer sur une nouvelle de Noël Calef, Rodolphe et le revolver, nouvelle dont je n’ai trouvé la trace nulle part. Calef avait eu le prix du Quai des Orfèvres pour Échec au porteur qui avait été porté à l’écran par Gilles Grangier d’excellente manière[1]. Puis il avait donné en 1956 Ascenseur pour l’échafaud qui pour des raisons obscures – notamment à cause de la musique superbe de Miles Davis – allait devenir un film emblématique[2]. C’était donc un auteur qui « marchait » très bien, traduit à l’étranger également. Puis, il a progressivement disparu des radars, écrivant très peu, vivant de ses rentes probablement. Dans la nouvelle on nous dit que la structure de l’histoire seulement la relation entre le marin polonais et l’enfant se passe entre un homme et une petite fille. C’était l’intention initiale du scénario. Ce film fait penser à d’autres productions britanniques, d’abord Hunted de Charles Crichton, tourné en 1952, ou s’établissait une relation d’amitié entre un jeune garçon issu d’une famille tyrannique et un autre marin qui a tué son patron. Il est tout à fait possible que ce film ait inspiré Noël Calef. Le héros est interprété par Dirk Bogarde dont le physique a quelque parenté avec celui de Horst Buchholz. Et puis il y a aussi une parenté évidente avec l’excellent It’s Always Rains on Sunday qui date de 1947[3] dans cette manière qu’a la femme de protéger un criminel en fuite, envers et contre tout. Vieux thème du film noir, cette manière qui voit l’innocence pactiser avec le crime. L’autre aspect du film, c’est qu’il s’agit d’un film de marin. Il faut croire que Horst Buchholz prendra goût à ces histoires de marins puisque la même année il tournera dans une adaptation allemande – très moyenne – du très bon roman de B. Traven, Le vaisseau des morts.

Bronislav revient chez lui après de longs mois passés en mer

Après de longs mois passé en mer, le marin Bronislav Korchinsky rentre chez lui à Cardiff, dans le quartier de Tiger Bay. Il a gagné pas mal d’argent et se languit de retrouver Anya sa fiancée. Mais arrivé à destination, il constate qu’Anya est parti. Il se renseigne et retrouve sa piste. En chemin il croise Gillie qui justement habite elle aussi à l’adresse indiquée. Ils sympathisent, puis ils se séparent, Gillie rentre chez sa tante. Arrivé chez Anya Bronislav comprend qu’elle a quelqu’un. Une violente dispute éclate, Anya sort un révolver, mais c’est le marin qui la tue. Gillie a vu toute la scène. Bronislav sort, elle se cache, et lui dissimule le révolver. Pensant que personne ne l’a vu, le marin s’en va. Gillie va se saisir du révolver et le cacher. Mais elle va voir un homme nommé Barclay qui est l’amant d’Anya pénétrer dans le logement et voir qu’Anya est morte. Mais il ne dit rien et s’en va. Puis Gillie s’en va à l’église où elle doit chanter pour un mariage. Là elle va se flatter auprès d’un petit garçon d’avoir un révolver et des balles. Elle échange d’ailleurs une balle avec ce petit garçon. La police enquête. Elle découvre que le petit garçon possède la balle et donc celui-ci raconte comment il l’a eu. Gillie parle avec la police. Elle raconte qu’elle a vu le tueur, mais elle ne donne pas la description de Bronislav. L’inspecteur Graham va cependant découvrir la photo de ce dernier. Gillie retourne chercher son révolver, mais elle est surprise par le marin. Après une âpre discussion, ils pactisent.

Gillie aide Bronislav a trouver son chemin

Bronislav prétende emmener Gillie avec lui sur le bateau. Il va chercher à s’embarquer. Avec elle il s’éloigne de la ville. Mais la police continue à enquêter. Elle finit par tomber sur Barclay, et celui-ci avoue avoir vu le cadavre d’Anya. Gillie et Bronislav se sont réfugier dans une ruine éloigner de la ville. Le marin dit à Gillie qu’il va aller chercher un bateau pour embarquer et qu’elle doit l’attendre en restant cachée car elle est maintenant recherchée par la police. Tandis que Bronislav trouve un bateau, le Poloma, Gillie se fait attraper par une sorte de cadres d’une colonie de vacances confrontée à l’inspecteur Graham, elle dédouane Bronislav et au contraire charge Barclay. Cependant la police a trouvé le sac de Bronislav, elle interroge la voisine, Christine, celle-ci dit que c’est bien le sac du marin. Puis elle rentre chez elle. Bronislav arrive pour récupérer son sac, mais il n’y est plus. Il demande à Christine ce que sont devenues ses affaires. Elle lui dit que les policiers les ont embarquées. Sur ces entrefaites la police débarque, mais Christine cache Bronislav. Il peu repartir vers son bateau. Il embarque, mais Graham reste persuadé que c’est Bronislav le coupable. Avec ses hommes et Gillie, il tente de rattraper le bateau. Mais celui-ci est maintenant sorti des eaux territoriales, et le capitaine du cargo demande à la police de partir. Gillie tente de rester sur le bateau. Une poursuite s’engage, elle tombe à l’eau, Bronislav plonge pour la sauver, mais la police les récupère tous les deux, et le marin polonais finira sans doute en prison.

Le logeur lui explique qu’Anya est partie

C’est encore une histoire de crime passionnel, un dérapage. Le cœur de cette histoire c’est l’amitié entre deux innocents, le marin et l’enfant. Et pourtant Bronislav est bien un meurtrier, et Gillie est une menteuse pathologique ! Ces deux personnages nouent une relation improbable sur la base d’une confiance spontanée et d’une grande loyauté. C’est une apologie de la nécessité de ne pas trahir. Gillie qui n’est qu’une enfant protège ce martin descendu d’un Bateau comme une mère protège son petit ! C’est comme un cadeau tombé du ciel pour elle. En contrepartie Bronislav va perdre la possibilité qu’il a de fuir la justice anglaise. Également Christine qui est peut-être une putain, si elle porte le sac de Bronislav à la police, elle le protégera et évitera de le dénoncer, elle le cachera. On le comprend la police n’a pas le beau rôle. Au contraire la hargne du policier Graham apparaît comme malsaine. Il fait de la recherche du coupable une affaire personnelle, et plus encore il pourchasse Bronislav plutôt que Barclay parce que c’est un étranger ! On remarque aussi que les marins manifestent une forme de solidarité entre eux, le capitaine de la Poloma va chasser les policiers dès lors qu’il est entré dans les eaux internationales. Graham se fait remarquer par la cruauté inhabituelle avec laquelle il interroge l’enfant, la forçant à se contredire. C’est à la limite de la maltraitance, avec le concours de la loi qui lui permet ce harcèlement. On voit bien qu’ici il n’y a pas de respect pour les institutions, elles sont enjambées si je puis dire par les forces du destin.

Bronislav a compris que Gillie l’a vu

Le titre du film en anglais, Tiger Bay, renvoie au nom d’un quartier pauvre de Cardiff, un quartier ouvrant directement sur la mer. Ce n’est pas un lieu décoratif choisi au hasard. Le peuplement est hétéroclite, des Polonais, des noirs, beaucoup de noirs, et c’est d’ailleurs le mariage d’un couple de noirs que Gillie accompagne en chantant. Dès lors la police, voire l’Église, apparaît comme l’intrus, une pièce rapportée qui vient déranger les pauvres dans leur misère. Cet aspect fait se rapprocher Tiger Bay de It’s Always Rains on Sunday. C’est la même ambiance prolétarienne dans laquelle baigne les deux films. On y verra les logements plutôt misérables, l’importance des pubs et des loisirs qui vont de pair, notamment la boisson. Il y a une vérité quasi documentaire dans cette description des classes pauvres, avec le parasite Barclay qui manifestement exploite la solitude d’Anya pour s’imposer à la place de Bronislav. Dans le même genre, on a un portrait de ces classes pauvres qui se trimballent une marmaille surabondante, comme c’était le cas dans les années qui suivirent directement la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça court de partout, livrés à eux-mêmes, ils apparaissent tout compte fait plus raisonnables que les adultes enfermés dans leurs problèmes matériels. En vérité ça l’était déjà beaucoup moins en 1959 après la croissance économique rapide des années cinquante.

La logeuse se demande ce qui est arrivé à Anya

Ce parti pris de vérité, J. Lee Thompson va le poursuivre en filmant beaucoup d’extérieur. C’est tourné à Tiger Bay même et rien n’est laissé dans l’ombre de ces décors à la fois misérables, mais poétiques, ils ne sont pas encore aseptisés par le modernisme envahissant de l’architecture moderne qui utilise plus qu’il ne faut le béton. Il y a aussi une minutie bienvenue dans les habits que portent les pauvres. Ils portent des vêtements usés, mais propres et avec dignité, contrairement aux policiers qui appartiennent justement à une autre classe sociale, celle qui sert directement la bourgeoisie et dont ils copient les vêtements et la fausse élégance. Remarquez que Gillie est très blondes, J. Lee Thompson insiste même sur ses cils blonds. Or dans son quartier, ce blond est en opposition avec les noirs et les bruns qui représentent l’essence de ces délaissés. Le bateau aussi prend son importance, il est l’image de la fuite et de la démission, de la dérive des sentiments.

Le policier Graham enquête

Cependant le film est centré sur Gillie, c’est le portrait d’une menteuse qui ne ment pas par nécessité, mais qui s’invente des vies rêvées, elle habite un monde parallèle auquel les adultes n’ont pas accès, seul Bronislav semble y parvenir pour un moment, c’est sa part d’enfance, l’innocence qui lui est restée. Néanmoins, c’est bien Gillie qui reste le personnage central de l’histoire, le pivot autour duquel tout s’organise et se révèle. Son innocence la pousse sans doute à mentir à tout le monde, mais elle se refuse à juger. C’est sans doute cela qui fait le charme du film sans tomber dans la niaiserie. La petite fille est le révélateur de la laideur du monde des adultes, et la possibilité d’autre chose, peut être mal défini, mais qui existe bel et bien. Ses mensonges ne sont pas moins vrais finalement que les « vérités » assénées par les adultes et leurs institutions branlantes, aveugles et sans cœur.

Bronislav retrouve Gillie et le revolver

Si le film noir est avant tout focalisé sur l’ambigüité, alors Tiger Bay est un très bon film noir. En effet il retourne les comportements, l’assassin est sympathique, la menteuse aussi, et le représentant de la loi est antipathique au plus haut point, comme Barclay, ce faux innocent qui n’a pas tué Anya, mais qui l’a achetée pour l’éloigner de Bronislav. Plus curieux encore l’assassin ne manifeste jamais de regrets, même s’il n’a pas eu vraiment l’intention de tuer Anya. Non seulement il songe à prendre un bateau au plus vite pour éviter de rendre compte à la justice, mais il semble avoir rapidement oublié sa fiancée, alors qu’il avait une photo d’elle dans son portefeuille. De même on se pose des questions sur la belle séquence des boys scouts qui courent après Gillie pour la rattraper parce que les journaux l’ont désignée à la vindicte publique. Pourquoi le font-ils ? Pour la sauver ? Pour la livrer comme une bête à la police ? Pour la faire rentrer dans le rang des comportements convenus ? Ce sont les questions que le spectateur se pose car celui-ci est depuis le début du côté des fuyards.

Bronislav a promis à Gillie de l’emmener avec lui sur le bateau

On le comprend, dans la mise en image, les extérieurs vont être fortement sollicités pour donner du corps, de la densité à l’ensemble. J. Lee Thompson utilise la réalité du port pour donner un éclairage sur le travail, notamment celui des marins, souvent en le surplombant. Bien entendu ce n’est pas un documentaire, il n’insiste pas, même si les détails de cette activité ne sont pas ignorés, il suggère plutôt, bien qu’on voie des machines, des treuils que les marins et les dockers activent. C’est l’image d’un peuple besogneux, et ce sont difficultés matérielles qui expliquent aussi pourquoi les hommes tentent de s’embarquer pour ramener un peut d’argent. La mer est un décor qui joue un rôle décisif, puisqu’elle permet de comprendre l’ambiguïté : elle est à la fois une manière de fuir une réalité déplaisante et aussi l’espérance de découvrir quelque chose d’autre.

Barclay finit par avouer qu’il a vu Anya le jour de son décès

Le réalisateur utilise plutôt bien la profondeur de champ pour souligner les contradictions, ainsi on verra dans le même plan un scribouillard en train de rechercher le nom de Korchinsky et par la fenêtre le bateau qui s’en va ! Il y a une fluidité bienvenue dans la succession des gros plans et des plans d’ensemble. Les gros plans sont utilisés pour faire ressortir la méchanceté intrinsèque de Graham ou sa sournoiserie, c’est du niveau du sentiment qui doit passer. Le rythme est soutenu, et le montage est serré, c’est particulièrement prégnant dans les dernières séquences, quand on se demande si Gillie va résister face au harcèlement de Graham pour la faire parler, le suspense est remarquablement bien mené. La photographie est bonne, surtout dans les scènes de nuit. La séquence à la campagne représente aussi une sorte d’élévation spirituelle et pour un instant les deux fuyards – Gillie et Bronislav – vont atteindre une forme de sérénité parmi les ruines. Pour arriver jusque-là, il faut marcher, s’élever difficilement.

Les policiers rencontrent Christine qui ne parlera pas

L’interprétation c’est d’abord Hayley Mills dans le rôle de Gillie. C’est une expression que je n’aime pas, mais elle vole la vedette aux adultes. C’est la fille de John Mills qui, lui, joue le rôle du policier Graham. Comme je l’ai dit, au départ le rôle devait revenir à un petit garçon, mais finalement John Mills a amené sa fille et à convaincu qu’elle pouvait très bien faire l’affaire. Et c’est un choix judicieux. C’est un garçon manqué comme on dit, et son naturel fait merveille. Curieusement après cette prestation unanimement saluée, elle ne trouvera plus à s’employer que chez Walt Disney. Elle avait une obstination têtue qui lui permettait de transmettre beaucoup de sentiments dramatiques. Il faut la voir tenir tête à Graham incarné par son propre père ! Je pense que J. Lee Thompson était un bon directeur d’acteurs. Horst Buchholz était encore au début de sa carrière, il allait devenir très célèbre avec son rôle dans The Magnificent Seven de John Sturges. Mais les studios anglais voulaient une vedette allemande pour tenter de percer sur ce marché. Il est parfois un peu niais, surtout au début quand il joue le contentement de rentrer chez lui. Ensuite sa va mieux, notamment quand il se fait menaçant envers Gillie.

Gillie va se faire prendre

John Mills est l’inspecteur Graham. Il a quelques scènes fortes, notamment quand il harcèle vers la fin du film Gillie. Pour le reste il est assez terne, mais c’est aussi un peu le rôle qui le veut puisque Graham est un faux calme qui sous l’image de la respectabilité, cache une grande cruauté. Il passe ainsi du policier scrupuleux et patelin, à la figure de l’harceleur ! Deux seconds rôles me semblent intéressant, D’abord Yvonne Mitchell qui est Anya. On se souvient qu’elle était déjà de l’aventure de Yield to the Night. Évidemment ici elle a un rôle assez bref puisqu’elle est tuée par Bronislav. Mais elle développe une dispute teigneuse, pleine de rancœur qui est pleine de vitalité. On reconnaitra aussi Anthony Dawson qui tient le rôle du grand antipathique du film, le sinistre Barclay. Habitué aux rôles de mauvais, Il sera Blofeld dans le seul James Bond Regardable, From Russia with Love. Il passe ici de l’arrogance satisfaite à la trouille noire quand il comprend qu’il risque d’endosser un crime qu’il n’a pas commis. Il est vrai que cet Ecossais avait un physique qui le portait naturellement à endosser les rôles de fourbes et de véreux.

Bronislav va tenter de s’embarquer pour l’Amérique du Sud

Le film a été un très bon succès critique et commercial. Moins en France toutefois. Et c’est un très bon film noir. On en trouve une édition qui date de 2005 en DVD, bradée pour moins de 2 euros ! Cependant il est assez évident que du fait des qualités de la photo, le film mériterait une édition en Blu ray.

Pendant que l’on recherche sur quel navire Bronislav a embarqué, le Poloma prend le large

Graham tente de faire avouer à Gillie que c’est bien Bronislav le tueur

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/echec-au-porteur-gilles-grangier-1957-a160109348

[2] http://alexandreclement.eklablog.com/ascenseur-pour-l-echafaud-louis-malle-1957-a125271940

[3] http://alexandreclement.eklablog.com/il-pleut-toujours-le-dimanche-it-s-allway-rains-on-sunday-robert-hamer-a114844854

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 13 Octobre 2023 à 08:30

J. Lee Thompson, parfois orthographié Jack Lee Thompson, est un cinéaste anglais dont la carrière est très inégale et qui n’a guère eu les honneurs d’analyses un peu poussées. Il a fait des succès extraordinaires, planétaires, notamment avec The Guns of Navarone, puis des daubes assez difficiles à regarder, notamment avec Charles Bronson, l’acteur avec qui il tourna le plus grand nombre de films. Il fera aussi quelques suites très conventionnelles de la saga Planet of the Apes. Mais à côté de cela, il a réalisé des films noirs très intéressants dont le plus connu est Cape Fear en 1962 avec Gregory Peck et Robert Mitchum, que certains jugent très supérieur au remake de Martin Scorsese – ce qui n’est pas mon cas, je trouve les deux versions très bonnes, mais différentes, sans me décider à les classer. Les Anglais ne sont pas connus spécialement pour avoir fait de bons films noirs, mais il y a quelques exceptions à ce principe. En 1954, encore au début de sa carrière, il décida d’adapter et de mettre en scène The Wick and the Weaked d’après un roman de Joan Henry. Or ce roman était le résultat de la propre expérience de la romancière qui avait passé un peu de temps en prison. Elle écrira d’ailleurs plusieurs romans sur les femmes en prison, avec tout l’aspect un peu sulfureux qui va avec. J. Lee Thompson tomba amoureux de Joan Henry et l’épousa. En 1956, il eut donc l’idée de porter à l’écran un autre roman de Joan Henry, Yield to the Night. Malheureusement ces deux romans ne sont pas traduits en français, pourtant ses livres ont eu du succès outre-Manche, et se vendent encore aujourd’hui. Cependant, Joan Henry collaborera à l’adaptation de ses deux romans. Film de femmes et film de prison, il y en a eu beaucoup sur le marché, appuyant sur le pathétique de l’enfermement. Curieusement cela a donné quelques films excellents, malgré le côté un peu répétitif du sujet. Par exemple Caged de John Cromwell[1]. Il parait en effet incongru et particulièrement cruel d’enfermer des femmes, encore plus que des hommes, dans la mesure où elles sont par nature innocentes, même si elles sont coupables !

L’histoire semble avoir été inspirée de celle de Ruth Ellis, la dernière femme qui a été pendue pour un crime passionnel, elle avait tué en pleine rue son amant, bien que Joan Henry ait dit qu’il n’y avait aucun rapport. Mais le plus curieux n’est pas là, puisqu’après tout n’importe quelle fiction va naître d’élément de la réalité plus ou moins bien recyclés. Le plus étrange est le choix de Diana Dors pour incarner Mary Hilton, parce qu’en réalité Diana Dors connaissait Ruth Ellis, accessoirement prostituée et patronne de bar. Elles faisaient la bringue ensemble. Cette affaire avait fait couler beaucoup d’encre, et elle fut à l’origine d’une forte campagne de presse contre la peine de mort. Un autre film a été inspiré plus tard par Ruth Ellis, Dance with the Stranger, tourné en 1985 de Mike Newell qui se fera remarquer par la suite par des daubes de premières classe, Four Weddings and a Funeral ou encore des stupidités de la franchise d’Harry Potter. Remarquez que dans l’année 1958 sortait aux Etats-Unis le film de Robert Wise, I Want to Live[2], film qui remporta aussi un énorme succès. Les deux films sont proches au moins dans l’esprit puisqu’aucun ne cherche à nier le côté « mauvaise vie » de ces deux femmes. Bien entendu ils ne sont pas basés sur la même histoire, et bien que tous les deux visent une vérité quasi documentaire, la forme est très différente.

Mary Hilton a tiré sur Lucy

Mary Hilton a tué Lucy Carpenter, elle passe en jugement et elle est condamnée à mort à être pendue. En prison, tandis que son avocat a demandé un recours en grâce, elle se remémore les circonstances qui l’ont emmenée à ce meurtre. Vendeuse dans une boutique de parfums, elle s’ennuie dans son mariage, elle va faire la connaissance d’un pianiste de cabaret, Jim Lancaster, dont elle tombe amoureuse. Elle quitte son mari pour lui. Mais Jim reste accroché à une ancienne liaison, Lucy Carpenter, une femme riche qui l’entretient. Incapable de choisir entre ces deux femmes, Jim se suicide. Mary rend Lucy responsable de la mort de Jim et va la tuer avec le revolver que Jim possédait et qu’elle lui avait confisqué pour qu’il ne se suicide pas. En prison elle est partagée entre la peur de mourir par pendaison et le fait qu’elle est incapable de regretter son geste. Sa demande de grâce est rejetée, elle va être pendue dans les jours qui viennent. L’aumônier, McFarlane, la gardienne avec qui elle sympathise, Miss Bligh, la visiteuse des prisons, tous tentent de lui faire admettre l’inéluctable. Désespérée, elle se mure dans ses souvenirs et refuse de voir son mari qui ne l’a pas oubliée, comme les membres de sa famille.

L’avocat lui dit qu’il va demander la grâce

C’est évidemment bien plus qu’un film de prison pour femmes. Bien plus aussi qu’un plaidoyer contre la peine de mort. C’est d’abord le portrait d’une femme emportée par la passion et qui va mourir à la fleur de l’âge. En voulant s’émanciper, Mary va se heurter aux convenances sociales et aux institutions. Coincée, martyrisée dans ses ambitions, elle ne trouve comme exutoire que cette funeste idée de tuer sa rivale. Il n’est donc pas question de la juger, dans un sens ou dans un autre, mais de comprendre ce qu’elle était et ce qui l’a poussée à devenir une meurtrière. La mécanique de l’histoire est le trio. Mary ne supporte pas de voir Jim se partager entre elle et Lucy. Et elle voit en celle-ci l’instrument qui lui a enlevé son amour. C’est une femme possessive. Si elle se moque bien du fait que son mari l’aime encore, elle ne veut pas qu’on lui ait enlevé Jim. Le titre anglais, Yield to the Night, semble vouloir dire qu’elle s’enfonce délibérément dans la nuit, comme si depuis le début elle avait elle-même programmé son propre anéantissement, comme si l’amour passionnel ne pouvait mener qu’à la perte de sa propre identité.

Le médecin de la prison se préoccupe de la santé de Mary

Par ce meurtre, Mary va revenir d’une certaine manière vers l’enfance. En effet, en prison elle est placée sous une surveillance qui la materne, voire qui la punit, les matonnes la bordent, lui servent le petit déjeuner, la veillent jour et nuit. Cette régression qui revient à l’anéantissement, est illustrée d’ailleurs par une structure du récit avec des flash-backs récurrents qui rythme le récit. Le couple que Mary forme avec la gardienne McFarlane est le symétrique de celui que jadis elle formait avec Jim. Dans les deux cas il s’git de briser la solitude qui la ronge. Face aux gardiennes, elle est prompte à se révolter, leur reprochant qu’elles sont incapables de la comprendre. Elle reste dans la position de l’adolescente qui ne comprend rien au monde dans lequel elle vit et qui par suite reproche au monde de ne pas la comprendre. La rencontre avec Jim lui permet de briser tous les codes, et le film suggère même, sans l’affirmer toutefois, qu’elle se prostitue plus ou moins occasionnellement, ce qui expliquerait qu’elle ait autant besoin de Jim qui par ailleurs profite de ses charmes avec Lucy Carpenter. La confrontation avec la prison est d’abord la possibilité de dévoiler le caractère de Mary. Elle sera d’ailleurs confrontée à sa famille, et on comprend que si sa mère ne s’est guère occupée d’elle, son père a été un peu plus qu’absent. Ce qui n’est pas nouveau dans le portrait d’un criminel.

Mary vendait des parfums quand elle a rencontré Jim

Étrangère complètement à se monde, elle comprend qu’elle a été bernée par la vie, et par Jim. Elle croyait trouver un artiste, un homme drôle et raffiné, elle ne trouve qu’un pantin irrésolu. Et si elle tue Lucy, au fond, c’est parce qu’elle aurait voulu sans doute commettre ce meurtre elle-même ! Ce trio ne renvoie pas seulement aux affres de la passion amoureuse, il est la démonstration de la solitude inguérissable de Mary. La famille le travail, la justice sont des formes qui pour elle ne veulent rien dire, qu’elle ne comprend pas. Elle remettra même en question la religion, l’idée qu’on peut croire en Dieu ! Certes elle ne le dit pas, mais elle le suggère par ses questions et son attitude, le fait qu’elle ne manifeste pas de remords.

Mary est trempée par la pluie, Jim lui prépare un bain

Au-delà du cas de Mary, le film est une longue démonstration de l’incongruité de la peine de mort. Elle ne peut pas être exemplaire, parce que justement le geste de Mary est unique, il n’existe que par rapport à elle. On sait depuis longtemps que la peine de mort n’est pas dissuasive, mais pire encore elle ne peut pas avoir pour but d’éradiquer un meurtrier dangereux de la société, puisque Mary n’est pas une criminelle d’habitude, c’est pourquoi évidemment on avait introduit dans le droit français l’idée de crime passionnel. Ce n’est pas vraiment une punition non plus puisque la personne exécutée ne peut en tirer aucune leçon, même si elle tremble de partir vers la pendaison. Pour J. Lee Thompson, ces idées sur la peine de mort vont de soi. Mais à l’époque c’était difficile à faire passer le message, quoique le chaos du monde actuel tende à nous ramener vers ces formes primaires de justice. Mary dira d’ailleurs que si elle est une criminelle, la société qui la tue l’est au moins autant qu’elle et peut être plus puisqu’elle n’a pas de raison véritable de l’éliminer puisque Mary ne lui a pas déclarer la guerre !

Sa mère et son frère sont venus la voir en prison

C’est un vrai film noir. La structure du récit est d‘abord celle des flash-backs, donc il y a deux niveaux : le présent et le passé qui se confrontent et s’affrontent à l’intérieur de Mary. Cette introspection est renforcée par la voix off de Mary qui tente de comprendre ce qui lui est arrivé. Le présent c’est la prison, et le passé, une vie apparemment libre. Mais dans les deux cas ce sont les deux faces de l’enfermement. Dans les deux mondes différents, Mary adopte des attitudes différentes : elle est très sexy et très sophistiquée dans la ville, le travail et quand elle fait la fête, et sage, presqu’une enfant, elle n’est plus peroxydée quand elle est en taule. En ville elle a du bagout, ne se laisse pas marcher sur le pieds. En prison elle obéit à tout ce qu’on lui demande de faire. Elle souffre évidemment, notamment quand on lui donne des chaussures qui ne lui vont pas, mais elle souffre en silence et refuse de se plaindre. Cette indifférence à elle-même est manifestée au moment des visites qu’elle affronte en prison, J. Lee Thompson film son visage en gros plan, de profil, et à l’arrière-plan les visiteurs, ou éventuellement les gardiennes.

Jim avoue qu’il a une autre femme dans sa vie

C’est du studio bien entendu, et sans doute un petit budget. Il y a assez peu de décors, le principal est celui de sa cellule qui est filmée comme la chambre de Jim ou son appartement, en plan large, relativement statique. La cellule est nue, les repas qu’on lui apporte sont déjà une punition en soi tellement ils apparaissent infâmes et immangeables. J. Lee Thompson essaiera de donner du volume aux scènes qui se déroulent au cabaret, par exemple quand on danse, ou lors de la nuit du réveillon quand les convives partent un peu dans tous les sens. Le réalisateur évite de filmer directement les moments clés de l’histoire. Par exemple on ne voit pas sur qui tire Mary, et on ne verra jamais le corps. De même le suicide de Jim n’est pas visible, on le ressent que dans la mine catastrophée de Mary lorsqu’elle ressort de la chambre de Jim. Bien entendu le procès ne sera pas non plus filmé, comme par exemple le fait Robert Wise dans I want to Live ou Henri-Georges Clouzot dans La vérité[3]. En évitant les scènes trop explicites, il resserre le film sur la personnalité de Mary et laisse un peu dans l’ombre la haine que la société peut lui vouer.

En prison on dort même avec la lumière

Il y a des détails qui courent en sourdine, comme le fait que Fred, son Mary, lui écrit tous les jours, sans lui faire nécessairement des reproches. Lui apportant ce qu’il peut. On voit donc des lettres qui circulent, qui sont froissées, qui sont oubliées, ou encore qui accablent Mary, comme cette lettre du suicidé qu’elle croit lui être destinée, mais qui en fait s’adresse à Lucy Carpenter. Les objets sont sournois, que ce soient les lettres ou le téléphone qui sonne à contretemps. Et qui n’apporte rien de bon. L’ensemble de ces principes de mise en scène éloigne le film des canons du film noir du cycle classique.

Mary apprend que Jim s’est suicidé

A cette époque il est possible que J. Lee Thompson se soit rêvé en grand réalisateur. Par exemple il utilise abondamment les plans penchés. C’est un peu l’héritage d’Orson Welles, et c’est destiné à renforcer l’aspect chaotique de la trajectoire de Mary. Par la suite de sa carrière, il oubliera ces audaces et se fera une réputation de réalisateur tout à fait académique. Mais pour l’instant il s’essaye. Par exemple il filme les jambes des femmes, multipliant les angles de prise de vue bizarres, par exemple certaines scènes dans la cellule sont filmées de dessous le lit de Mary pour en allonger la perspective, ce qui fait directement sortir les personnages du cadre, en n’en gardant que des morceaux, une chaussure, un bras. Cette forme un peu veine, on suppose qu’elle cherche à nous convaincre du chaos mental qui habite Mary.

Mary doute, malgré les efforts de l’aumônier pour la ramener à Dieu

L’interprétation c’est d’abord Diana Dors qui domine le film et qui trouve là le plus grand rôle de sa vie. On dirait le rôle écrit pour elle. Trop souvent habituée à des emplois de blondes sexy et écervelées, elle est ici particulièrement habitée par cette double incarnation de Mary en extérieur, et de Mary en taule. Non seulement elle avait connu Ruth Ellis et probablement un peu de la vie de celle-ci, mais elle avait déjà incarné « une fille perdue » dans Good Time Girl[4]. Elle avait aussi participé à un autre film de J. Lee Thompson, The Weak and the Wicked, un autre film de femmes en prison. Il est certain en voyant ce film qu’elle a raté complètement sa carrière, en ce sens qu’elle avait vraiment un talent dramatique. Elle est vraiment exceptionnelle. Comme beaucoup de blondes, notamment Jane Mansfield, elle s’est laissée enfermer dans ce rôle, mais ce film démontre qu’elle avait bien d’autres qualités qu’une sexualité débordante. À côté d’elle, on trouve l’excellente Yvonne Mitchell dans le rôle de la compatissante McFarlane, toute en finesse, sans trop appuyé sur le pathétique, elle sait suggérer des sentiments de tendresse et d’amitié derrière une grande pudeur. Après tout McFarlane est en prison depuis 25 ans, elle connait la chanson ! En surmontant les barrières naturelles qui peuvent se dresser entre les prisonnières et les gardiennes, elle fait preuve d’une grande humanité.

McFarlane ne s’est jamais mariée pour s’occuper de sa mère

Derrière ces deux femmes, c’est bien moins intéressant. Certes Michael Craig incarne le lâche et irrésolu pianiste Jim. Il est flou, ce que demande sans doute le rôle, mais manque surtout de continuité. Il est à la limite du ridicule dans ses élans de pleurnicherie. Les autres jouent sans paraitre, et souvent sont choisis en fonction de leur physique c’est le cas de la directrice de la prison qui affiche un air revêche sans faille. Athene Seiler mérite cependant, dans le rôle de la visiteuse de prison, Miss Bligh, une petite mention à part, encore que tout cela sente beaucoup le théâtre.

La directrice avertit Mary que sa demande de grâce a été refusée

En son temps, ce film a connu un bon succès critique et commercial, sans être toutefois un triomphe. Il fut d’ailleurs sélectionné par l’Angleterre pour la représenter au Festival de Cannes en 1956 en compétition. Cette année-là, ce fut Le monde du silence du commandant Cousteau, filmé par Louis Malle, qui remporta la Palme d’or on se demande encore aujourd’hui pourquoi vu la qualité des vrais films en compétition, et c’est Susan Hayward qui remporta le prix d’interprétation pour son rôle dans I’ll Cry Tomorrow de Daniel Mann. Et elle obtiendrait ensuite l’Oscar de la meilleure interprète féminine en 1958 pour I Want to Live. Mais peu à peu ce film allait être oublié, à tort selon moi, car malgré quelques défauts de mise en scène, il possède une très grande force et doit être salué comme un très bon film noir. Il reste encore aujourd’hui difficile à trouver, en Angleterre on le trouve cependant dans une version Blu ray sans sous-titres en français. On l’a compris, ce film vaut particulièrement le détour.

McFarlane réconforte Mary qui va être pendue

Ruth Ellis et son amant David Blakely qu’elle assassina

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/caged-femmes-en-cage-john-cromwell-1950-a114844926

[2] http://alexandreclement.eklablog.com/je-veux-vivre-i-want-to-live-robert-wise-1958-a214469929

[3] http://alexandreclement.eklablog.com/la-verite-henri-georges-clouzot-1960-a209345284

[4] http://alexandreclement.eklablog.com/les-ailes-brulees-good-time-girl-david-mac-donald-1947-a212549325

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 7 Octobre 2023 à 08:30

Vous aurez beau chercher, vous ne trouverez rien sur Andrea Bianchi, spécialisé dans le cinéma de genre à l’italienne, qui se perdra dans les méandres douteux de la réalisation des films pornographiques qui en même temps que l’émancipation sexuelle de l’Italie, marquait aussi les débuts de l’effondrement programmé de son système de production cinématographique. Mais dans les années soixante-dix, alors que la France le boudait et en avait seulement pour les « grands noms » du cinéma italien, Fellini, Scola, Risi et quelques autres, le poliziottesco et le giallo, ces deux branches du film noir à l’italienne, s’exportaient encore très bien, principalement aux Etats-Unis, et aussi en Allemagne et en Espagne. Le cinéma de genre, comme le jazz, ce sont toujours les mêmes thèmes déclinés avec plus ou moins de talent. Quelli que contano est un film curieux qui, s’il est un film de mafia, est aussi un western et plus encore une variation sur le thème de Rashomon, comme The Magnificient Seven était une variation westernienne sur Les sept samouraïs de ce même Kurosawa, ce qui en dit long sur la fécondité du cinéma japonais d’après-guerre, avant que le cinéma hollywoodien l’écrase, comme il le fera finalement avec toutes les cinématographies nationales, qu’elles soient mexicaine, française ou italienne. La référence la plus immédiatement perceptible, c’est Per un pugno di dollari de Sergio Leone. D’ailleurs Andrea Bianchi va emprunter des tics de mise en scène à ce réalisateur, sans toutefois aller jusqu’à cette excessive lenteur un rien chichiteuse. C’est un film de mafia, et un film de mafia sicilienne, il empruntera donc aussi quelques éléments aux deux premiers épisodes de The Godfather, mais aussi à des réalisateurs comme Elio Petri et Damiano Damiani.

L’autopsie révèlera que le cadavre de l’enfant est rempli d’héroïne

Un couple avec un enfant qui semble malade dans les bras passe la douane à la frontière franco-italienne. Mais il a un accidenté mortel. Les médecins vont découvrir qu’en réalité l’enfant était mort et que son cadavre contenait des étuis d’héroïne. La police suit l’affaire. Mais en Sicile Don Cascemi est menacé par la guerre des gangs que se livre les familles de Don Ricuzzo et de Don Turi. Il se fait enlever par les hommes de Don Turi, mais Tony Aniante qui revient d’Amérique où il s’était exilé, veille sur lui et tue les assaillants. Don Cascemi envoie alors Tony sur les lieux mêmes de la querelle entre les deux familles. Il s’installe au village et se heurte directement aux hommes de Don Turi. Il est obligé de jouer des poings. Sur la route qui mène chez Don Turi, les hommes de Don Ricuzzo attaquent un chargement qui lui était destiné. Mais Tony veille, récupère le chargement et se fait apprécier par Don Ricuzzo. Don Ricuzzo n’a pourtant pas confiance en lui, et s’il accepte que Tony dorme chez lui, il ne l’associe pas à la vengeance qu’il se promet envers Don Turi. Entre temps, il couche avec la femme de Don Ricuzzo, Marge, qui apparaît complétement nymphomane. Elle viole presque Tony, qui lui fait un sort pour ne pas qu’elle crie. En réalité son mari est plus ou moins consentant. C’est une ancienne prostituée, et lui-même jouit de ses exploits avec un peu tout le monde.

Don Cascemi a engagé Antonio Aniante

Tony va cependant offrir ses services à Don Turi, après avoir sauvé la vie de son neveu Zino, un handicapé. Il va se mettre à manipuler aussi ce clan par l’intermédiaire de Paolo qui est amoureux de Carmela, l’employée qui s’occupe de l’handicapé. Il va faire prévenir Don Turi de l’attaque que Don Ricuzzo projette sur l’équipe de Don Turi. Puis les hommes de Don Turi vont à leur tour subir une attaque du clan adverse quand ils doivent recevoir une cargaison de drogue. Les pertes sont énormes, et Don Turi va y laisser la vie. Don Ricuzzo a compris le rôle trouble que Tony joue et il le pourchasse, avec d’autant plus de hargne que cet invité inopportun a battu Marge à coups de ceinture, la défigurant. Tous ces hommes le recherches. Ils finissent par le capturer dans le village, ils le jettent en bas d’une falaise, le laissant pour mort, mais il ne l’est pas, et Zino l’aide à s’en sortir. Il va ensuite attaquer la propriété de Don Ricuzzo où il doit affronter toute la bande, mais en vérité il a amené des hommes avec lui qui ouvrent le feu et décime le gang. Il achève lui-même Don Ricuzzo. On apprend qu’il travaillait la main dans la main avec Don Cascemi, mais qu’en réalité il poursuivait de sa haine celui-ci parce qu’il avait dans le temps tué ses parents. il le fait abattre et prend la tête du gang qui est ainsi passé sous sa coupe.

Tony va s’installer au village