-

A la fin des années cinquante, les ouvrages signés Frédéric Dard rapportaient plus d’argent que ceux signés San-Antonio. Non seulement les tirages étaient tout aussi élevés, mais la plupart de ces romans publiés dans la collection Spécial police faisaient l’objet d’adaptations cinématographiques et donc Frédéric Dard était payé pour le sujet, mais aussi pour le scénario et les dialogues. En 1958, Frédéric Dard avait écrit un scénario, En légitime défense, pour André Berthomieu, il en avait tiré un ouvrage qu’il signa pour des raisons obscures du nom du réalisateur[1]. Berthomieu qui avait commencé sa carrière avant-guerre, était plutôt spécialisé dans les comédies légères, avec Bourvil, Luis Mariano ou Jean Richard. Il avait assez de succès. En légitime défense, tourné en 1958, reçut un accueil mitigé, mais c’était un film à petit budget et donc il fut suffisamment rémunérateur. Préméditation ? est l’ultime production de Berthomieu, il décédera juste après. C’est un film qui détonne dans sa filmographie. Le support de cette œuvre est un roman noir de Frédéric Dard, sans doute un des meilleurs de ces romans de la nuit.

Bernard Sommet a assassiné sa femme et son ami Stéphane, prétendant qu’il les aurait surpris en revenant inopinément d’un voyage avorté à Angers. Le juge Lenoir est chargé d’instruire l’affaire. Il est assisté de son greffier Martinot. C’est Sylvie Foucot qui est chargée de la défense de Bernard. Dès les débuts de la confrontation, le juge Lenoir pense que Bernard est coupable, non pas des meurtres qu’il a avoués, mais d’assassinat. Il va donc tenter de démontrer qu’il y a eu préméditation et donc que Bernard a tout manigancé. Il va procéder d’abord à une reconstitution qui ne donne pas grand-chose, mais ensuite il va rassembler des éléments qui peu à peu accablent Bernard. Mais les relations entre Bernard et Sylvie vont évoluer. Elle tombe en effet amoureuse de son client, et lui ne fait rien pour la dissuader. Dans le but de la manipuler, il va faire semblant d’être aussi amoureux d’elle. Alors que tout semble perdu, Sylvie annonce que le valet de Stéphane a des lettres compromettantes à vendre qui démontreraient que la femme de Bernard et Stéphane entretenait bien une relation adultérine. Bernard est sous le choc. Mais en réalité ces lettres sont des faux comme le démontrera le juge Lenoir. Dès lors Bernard comprend que sa femme ne l’a jamais trahi, et il va avouer la préméditation, ce qui le condamnera à la peine capitale.

Le juge Lenoir procède à la reconstitution

Si dans la lettre le film est très fidèle à l’histoire, l’esprit est complètement trahi. Bien que cela ne soit pas signalé au générique, il est pourtant très probable que ce soit Frédéric Dard lui-même qui ait réalisé l’adaptation et les dialogues du film et donc lui-même qui ce soit trahi. L’ouvrage est écrit à la première personne du singulier, donc très subjectif. Il s’étend sur les motivations et la personnalité névrotique de Bernard, ses indécisions, ses tourments face à ses propres mensonges et à ses manques. Mais sans doute pour des raisons de budget, le film n’a pas suivi tout à fait cette piste. En effet, pour être fidèle au roman, il eut fallu par exemple introduire des flash-backs pour expliquer les relations troubles de Bernard avec les personnes qu’il a assassinées. On trouve bien cela, mais oralement, seulement dans la confession qu’il fait à Sylvie. On s’attend d’ailleurs lors du premier tête à tête entre Bernard et son avocate justement à un retour en arrière qui ne vient pas. Le second point important est que dans le roman, l’avocate est une fille un peu délaissée, handicapée, boiteuse, qui vit seule avec sa vieille maman, ce qui explique qu’elle joue presque sa vie dans la défense de Bernard. Dans le roman c’est bien elle qui fait fabriquer les fausses lettres d’amour de sa femme à Stéphane. Or, le film ne le dit pas, pour le comprendre, il faut avoir lu le livre.

Sylvie a troqué ses vieux habits contre un tailleur qui la met en valeur

Ces aménagements font que le film se passe dans un huis clos qui se partage principalement entre le bureau du juge et le parloir de la prison. Et donc la manière de filmer va s’en ressentir terriblement. Il y a peu d’espace pour filmer, Berthomieu multiplie les gros plans, champ-contrechamp, les mouvements d’appareil sont réduits au minimum. Si bien qu’à part les dialogues qui évoluent un peu, les scènes du début et de la fin sont presqu’interchangeables. Cette pauvreté de moyens, le film est produit par André Berthomieu lui-même, est seulement rompue au début par quelques vues de la prison de la Santé, du palais de justice et la scène de la reconstitution. Ce parti-pris fait qu’on a l’impression que l’histoire n’avance pas. Les scènes qui révèlent une passion amoureuse chez Sylvie ne sont pas très convaincantes non plus.

Bernard ne veut plus répondre aux questions du juge

Berthomieu ne sait pas choisir un point de vue. Alors que le roman décortique l’âme noire de Bernard, le montre comme la victime d’une sentimentalité refoulée, un homme aux abois sur le plan sentimental aussi bien que sur le plan matériel, ici on a l’impression d’un simple délinquant qui a tué pour résoudre seulement ses problèmes de liquidités monétaires. Vers la fin il reviendra cependant à l’ambiguïté thématique du film. Le cœur de l’affaire est la jalousie. En effet quand Bernard croit que sa femme l’a trompé réellement avec Stéphane, il se met à l’aimer. Mais on a l’impression aussi que Sylvie n’a fait fabriquer ces faux que dans le but de démasquer les véritables sentiments de Bernard à son endroit. Car elle aussi est jalouse ! Elle ne supporte pas que Bernard lui préfère sa femme, avec tout le mal qu’elle se donne pour le tirer d’affaire. L’obstination du juge Lenoir devient un élément déterminant de l’histoire, comme s’il s’agissait d’une lutte à mort entre lui et le criminel. Ce qui fait que le film bascule vers la description d’un étrange triangle formé du juge, de Bernard et de l’avocate. Dans le roman le juge n’avait pas plus d’importance que de révéler un destin.

Le gardien explique à Bernard que tout n’est pas perdu

L’interprétation est donc fondée sur un trio. D’abord Jean-Claude Pascal qui était une vedette importante au début des années cinquante, mais qui se trouvait en 1959 clairement sur la pente déclinante. Il avait d’ailleurs commencé à se reconvertir en chanteur de variétés. C’était un acteur assez raide tout de même, assez peu moderne donc. On pourrait penser que cela va avec l’idée qu’on se fait d’un personnage froid en apparence comme Bernard Sommet, mais en réalité, ça ne passe pas très bien, d’autant qu’il est maquillé d’une manière atroce. Il retrouve dans ce film Pascale Roberts qui jouait déjà dans Le fric, un film noir de Maurice Cloche. Celle-ci n’est pas très à son aise, sauf peut-être dans la scène finale de plaidoirie. Jean Desailly est évidemment très bon dans le rôle du juge Lenoir, mais il est toujours bon dans ces rôles de grand bourgeois un peu autoritaire, un peu ironique. Il est secondé ici par Jacques Dufilho qui incarne le greffier avec qui il partage ses réflexions.

Sylvie travaille sous le regard inquiet de sa mère

Il y a donc bien peu de choses à sauver de ce film. Il y a peut-être cette scène étrange où on verra le juge discuter avec sa femme, tout en mangeant sa soupe. Son épouse lui explique comment il est possible qu’il se trompe. C’est le genre de scène qui se retrouvera bien plus tard chez Hitchcock, dans Topaz en 1969 et sur laquelle Truffaut aimait à s’extasier.

Bernard est convoqué au parloir

Le film n’a eu guère de succès à sa sortie, ni sur le plan commercial, ni sur le plan de la critique, et c’est ce qui explique que pendant des années il n’était pas visible. Le voilà aujourd’hui enfin disponible en DVD par la grâce de René Château Vidéo. Il est important non pas sur le plan artistique, mais surtout pour les dardophiles qui s’intéressent au travail de Frédéric Dard dans le domaine cinématographique. Comme je l’ai dit au début, c’est un très bon roman noir qui a servi de support à un film noir médiocre. Or on peut se demander pourquoi Frédéric Dard a souvent été porté à l’écran par des mauvais cinéastes. Rares sont en effet les réussites cinématographiques d’après ses romans, mais il y en a. Le plus souvent l’échec provient du fait que ses scénarios ont été mis en scène par des cinéastes médiocres incapables d’obtenir des budgets suffisants. Il manifestera d’ailleurs plusieurs fois son ressentiment à l’endroit de ce milieu, le décrivant comme un milieu peuplé d’escrocs et d’analphabètes. « A l’époque j’écrivaillais pour le cinéma », dira-t-il dans Je le jure. Mais on pressent aussi qu’il n’a pas su trouver le bon chemin pour obtenir de ce milieu des réalisateurs de talent, à part Hossein bien sûr ou encore Marcel Bluwal.

Sylvie développe une belle plaidoirie

votre commentaire

votre commentaire

-

Ce « roman » est le deuxième que Frédéric Dard publie, après Monsieur Joos qui fut édité lui aussi par les Editions Lugdunum en 1940. A beaucoup d’égard c’est un roman capital. Le point de départ de ce roman est la réquisition de Frédéric Dard dans une usine, la SOMUA, qui travaille pour la défense nationale. Sous sa plume elle est devenue l’AUMOS, et au lieu de travailler à la production de blindés légers, elle donne dans l’aéronautique. Il a alors à peine 18 ans. Et si cette réquisition le distrait de ses activités d’écriture qu’il a commencé à entreprendre sous la direction pointilleuse de Marcel E. Grancher, elle va le transformer aussi bien dans sa vie d’adolescent que dans sa vie de romancier.

L’intrigue – si on peut dire – se déroule en deux temps et une chute. La première partie c’est l’intégration de Jean-Marie Blaise, le double de Frédéric Dard, dans une usine où il intègre, vaille que vaille la vie plus ou moins résignée des ouvriers. Nous sommes en décembre 1939. La seconde partie est construite autour d’une relation amoureuse entre Jean-Marie et Marguerite. Elle se passe au mois de mai 1940, alors que tout le monde attend le début des hostilités. Cette romance entre deux jeunes gens inexpérimentés est aussi troublée par le fait que Marguerite a un fiancé qui est parti faire le soldat, contraint et forcé. Et puis la fin, c’est à la fois la défaite et l’invasion des armées allemandes qui rentrent dans Lyon, et le retour du fiancé qui met fin à cette idylle.

C’est à peine transposée la vie de Frédéric Dard entre 18 ans et 19 ans, au moins dans la première partie. Il fut en effet employé à tout faire dans les bureaux de cette grande usine, notamment parce que son bras gauche handicapé lui interdisait les emplois trop physiques. Il va donc décrire par le menu les différentes strates qui composent cet ensemble, avec ses différentes fonctions : pour lui la noblesse de la classe ouvrière, ce sont les menuisiers. S’il découvre la mesquinerie de la bureaucratie, il fraternisera avec les ouvriers, assumant au fil des pages un destin collectif. La précision dans la description de ce vécu rappelle le meilleur de ce qu’était la littérature prolétarienne entre les deux guerres. Ces conditions matérielles particulières, la dureté du travail, l’imminence du conflit, participent à l’exaltation de la relation amoureuse un peu désespérée avec Marguerite. Ces deux jeunes gens qui sont à la recherche de la pureté des sentiments, ne savent pas trop quoi faire de leur désir sexuel qui devient vite une source de mélancolie.

Et puis il y a l’exode que Frédéric Dard a accompagné, bien au-delà de la cohue qu’on imagine, cet aspect insiste sur les hésitations et les incertitudes d’une période troublée. Prenant d’abord la fuite devant la menace allemande, Jean-Marie, comme Frédéric Dard, reviendra bien vite à Lyon. Admettant qu’il doive partager un destin collectif, fut-il funeste, avec un peuple hébété et sans boussole.

Cette expérience de la guerre et de l’occupation sera pour Frédéric Dard la source de nombreux ouvrages, notamment sous la signature de San-Antonio qui dans ses premières aventures affronte une kyrielle de nazis. Mais il a écrit aussi bien d’autres textes qui traitent de ces thèmes, que ce soit dans les nouvelles, ou les romans soi-disant érotiques qui furent publiés par La pensée moderne au début des années cinquante sous les noms de Léopold Da Serra, Plaisirs de soldats, d’Antonio Guilotti, Guerriers en jupon ou de William Blessings, Sergent Barbara. Romans négligés y compris par les amateurs de San-Antonio, dont on ne parle jamais, et qui pourtant sont de première qualité. Sous son nom il publiera La crève et Bataille sur la route. Bien que Frédéric Dard ait manifesté tout enfant la volonté de devenir écrivain, il me semble que, quels que soient ses dons, c’est dans l’épreuve de la guerre et de l’occupation qu’il est véritablement né à l’écriture.

L’ensemble est bien construit et bien écrit, malgré l’emploi abusif et un peu précieux du verbe muser, même si le final est un peu téléphoné : c’est un peu le même que dans Les scélérats, les deux rivaux qui se retrouvent dans l’ambulance. Le thème de l’accident qui met fin à une histoire d’amour-passion, sera abondamment repris plus tard par Frédéric Dard dans ses romans noirs.

Une fois encore cela prouve qu’on ne doit pas faire de détail : tout est bon chez Frédéric Dard, et distinguer entre œuvres de jeunesse et de maturité n’a pas beaucoup de sens. C’était un auteur à la fois ambitieux et peu sûr de lui, n’étant que rarement satisfait de ce qu’il produisait, et c’est pourquoi il refusa pendant longtemps de publier ses tout premiers ouvrages. Il avait tort. On admirera la précision de la description des gestes du travail ouvrier, comme celle des sentiments simples et tendres entre les deux jeunes gens, mais aussi tous ces petits gestes de la vie quotidienne des prolétaires, les petits bistrots et les petits restos à prix fixe. On retrouvera à quelque chose près les mêmes descriptions des bombardements et de la nécessité de se réfugier dans les caves des immeubles dans Sergent Barbara, mais cette fois en Angleterre au moment du blitz.

C’est un récit très subjectif, écrit au passé et à la première personne comme si rapidement les traces de cette période tourmentée s’effaçaient pour laisser la place à une conscience formée et apaisée. L’ensemble est placé sous l’égides des auteurs qui tenaient une place importante pour lui : en tout premier lieu Jean Giono, un des membres fondateurs du groupe des écrivains prolétariens, Georges Simenon, Marcel Aymé et plus curieusement Alain-Fournier.

votre commentaire

votre commentaire

-

Avant même que les Oscars aient lieu, j’étais à peu près certain que les plus importants iraient à The shape of water. Malgré toutes ses insuffisances, Three bilboards reste un film trop sérieux[1]. C’est pourquoi on ne l’a récompensé que de prix d’interprétation – Frances McDormand pour le prix d’interprétation féminine et Sam Rockwell pour celui du meilleur second rôle. En récompensant massivement The shape of water de Guillermo del Toro, c’est d’abord la niaiserie et la dégénérescence du cinéma hollywoodien qui est à l’honneur. Gillermo del Toro s’est spécialisé dans le cinéma à effets spéciaux, le block buster qui coûte cher, car plus le budget est élevé, et plus le réalisateur touche un fort salaire. En dehors d’El laberinto del fauno, il n’a en effet pas fait grand-chose, seulement des films pour adolescents mangeurs de pop-corn. Si sur le plan esthétique les Oscars ne veulent pas dire grand-chose, il n’en va pas de même sur le plan politique.

Giles et Elisa regardent la télévision

Elisa est une femme de ménage qui travaille le matin très tôt à nettoyer un centre de recherches plus ou moins secret. Elle fait équipe avec Zelda. Mais un jour, sous la direction du colonel Stricker, une créature amphibienne est amenée. Les savants doivent l’étudier. Pour ne pas risquer qu’elle s’en aille, elle est sévèrement enchaînée. Elisa qui est muette, donc très solitaire, va s’intéresser à la créature, lui donner des œufs à manger. Et entre eux va s’établir une vraie relation amoureuse. Mais les choses ne sont pas si simples. En effet, les Russes convoitent aussi la créature, et puis les services secrets américains vont décider de l’éliminer, et de la disséquer pour qu’elle livre ses secrets. Elisa va se donner pour mission de la sauver. Elle finit par convaincre Giles, son voisin, de l’aider dans cette entreprise. Elle va être facilitée dans cette tâche par Dimitri qui lui aussi à sa manière veut protéger cette créature. Ils vont donc l’enlever et la cacher chez Elisa, l’installer dans sa salle de bain avec des algues et du sel, beaucoup de sel. Les services secrets sont sur les dents, ils interrogent tout le monde et commencent à soupçonner Dimitri. Pendant ce temps Elisa et la créature amphibie développent une relation amoureuse et sexuelle. Mais l’étau se resserre. Le but d’Elisa est d’amener la créature jusqu’à la mer. Stricker est là. Il tente de les tuer. Mais la créature est immortelle, elle triomphera et emportera avec elle Elisa qui sans doute survivra sous une nouvelle forme.

Elisa est attirée par la créature

Ce scénario sans imagination aucune est sensé, selon Guillermo del Toro, à travers d’un conte fantastique sur la résurrection, être une ode à la tolérance et à la différence. Donc il s’ensuit que les personnages ne sont pas remarquables parce qui les unit et les rassemblent, mais d’abord parce qui les distingue fondamentalement. C’est le politiquement correct à l’ère de l’individualisme triomphant, soit un reflet du libéralisme économique. Elisa est muette quand tous les autres parlent, Giles est un homosexuel solitaire, Zelda est noire, et bien sûr la créature amphibie se distingue par toutes ses caractéristiques physiques et morales. Ainsi il mangera le chat de Giles, mais c’est pas grave, on lui pardonne, car il faut le comprendre dans sa différence. Cette approche petite bourgeoise est déjà assez difficile à supporter, on dirait un spot publicitaire pour tolérer les débordements des migrants. Mais voilà que cette créature est aussi identifiée à des bondieuseries calamiteuses : elle renait perpétuellement, et par l’imposition des mains guéris les bons comme elle punit les mauvais. Elle embarquera Elisa vers un monde meilleur, car, c’est bien connu, le Paradis n’est pas sur terre, n’importe quel curé ou iman vous le dira. Et là, ça devient carrément écœurant. La niaiserie est à son comble avec le portrait des agents des services secrets, russes et américains, qui sont renvoyés dos à dos pour leur bêtise intrinsèque. Cette manière de revisiter la Guerre froide – nous sommes en 1962 – manifeste d’une incompréhension complète de ce que veulent dire les enjeux de société et donc les oppositions entre deux formes d’Empire. Pour rester toujours dans le politiquement correct, les scénaristes mettent en avant une touche de critique de l’American way of life, Stricker rêve d’une Cadillac, sa femme reste à la maison et s’occupe des enfants et du ménage. Mais ça tombe à plat. Je passe sur ce qui est le clou du film, la relation amoureuse et sexuelle entre la créature et Elisa : on est moderne et donc la relation sexuelle ne sera pas seulement suggérée, elle sera montrée, c’est tout juste si on ne voit pas l’accouplement complet. Mais l’érotisme de ces scènes tombe plutôt à plat.

Le colonel Strickland a une femme parfaite

Avant d’être un film, The shape of water est d'abord un produit marketing bien calibré. En ce sens qu’il est fabriqué comme une sorte de sac fourre-tout dans lequel on entassera le plus de références cinématographiques pour séduire le maximum de public et donner au produit un aspect esthétique qui plaira dans les festivals et aux lecteurs semi-instruits de Télérama. C’est le film de Jack Arnold, The creature from the black lagoon, tourné en 1954 qui est la source principale d’inspiration de Guillermo del Toro. Sauf que ce film de série B, non seulement était réservé au second circuit de salles, non seulement n’avait pas un budget démesuré, mais en outre, il n’avait pas la prétention de donner des leçons de morale et ne se prrenait guère au sérieux. Gillermo del Toro possède incontestablement un talent pour les effets spéciaux et pour les mouvements d’appareil. Mais cela n’en fait pas pour autant un grand réalisateur. Il recycle en effet à peu près tout ce qui a fait du succès ses dernières années. Elisa est clairement démarquée d’Amélie Poulain, c’est Amélie Poulain au royaume des poissons si on veut. D’ailleurs l’utilisation des couleurs pastellisées, comme l’usage surabondant des panoramiques, ressemble à du Jean-Pierre Jeunet. En outre la scène où le couple Giles-Elisa est assis au bord du lit et danse avec les pieds est directement tirée de Delicatessen[2]. Mais Jeunet n’est pas le seul réalisateur à avoir été plagié. Cette pluie incessante qui baigne le dernier tiers du film semble sortir tout droit de Black rain de Ridley Scott, ou de Road to perdition de Sam Mendes. C’est une image du déluge évidemment, le déluge qui lave la terre de toutes les offenses et qui annonce la résurrection. C’est sans doute cette absence même d’originalité dans la réalisation qui finit par agacer. Le film est sombre, teinté de bleu et de bistre, un peu à la manière des anciens films muets. D’ailleurs quand Elisa se met à chanter, on passera au noir et blanc dans une formalisation qui rappelle The artist d’Hazanavicius. Bref on serait en peine de trouver une once d’originalité – en dehors des effets spéciaux bien entendu – à cette réalisation. D’autres références peuvent être encore relevées dans le personnage de Strickland qu’on croit sorti tout droit de Men in Black ou de Matrix. Egalement on pourra penser aussi au film de Night Shyalaman, Lady in the water. La qualité des images, c’est ce qu’on remarque dès lors que le film nous ennuie.

Elisa assiste aux mauvais traitements de la créature

Du côté de l’interprétation c’est tout de même un peu mieux. Les acteurs aident à supporter le film jusqu’au bout. Sally Hawkins dans le rôle d’Elisa est très expressive, même si elle n’a pas une ligne de texte. Son physique ingrat participe de son rôle. Il n’est en effet pas question pour Guillermo del Toro de compenser la misère de la condition d’Elisa par un physique enchanteur. Michael Shannon en fait peut être un peu trop dans le rôle du colonel Strickland, mais il est difficile de faire autrement tant le scénario le désigne comme une caricature de raideur et de sournoiserie. Le rôle de Giles est interprété par Richard Jenkins, un vétéran des seconds rôles. Et puis il y a aussi l’excellente Octavia Spencer dans le rôle de Zelda qui a une présence véritable dans un ensemble assez déshumanisé tout de même. Enfin le très bon Michael Stuhlbarg est l’espion Dimitri, tiraillé entre les intérêts des services soviétiques, ceux des services secrets américains, et enfin sa passion pour la créature amphibie.

Il faut du sel pour la créature amphibienne

Le film a reçu un accueil chaleureux de la part du public, il va rapporter beaucoup d’argent pour un budget très conséquent. Il a même obtenu un Lion d’or à Venise en sus des quatre Oscars récoltés. Peu de critiques ont soulevé les lacunes esthétiques et idéologiques de cette production parfaitement niaise. Cet unanimisme louche est déjà en soi un problème. Pour moi The shape of water est le symbole d’une culture mondialisée sans âme, guidée par un marketing très rigoureux qui lui permet de ne fâcher personne tout en délivrant un message douteux qui se veut consensuel, oscillant entre politiquement correct et mysticisme catholique. Il acte la dégénérescence totale du cinéma hollywoodien qui n’est plus qu’une machine à cash. Le retour dans l’enfance c’est aussi une forme de sénilité. J’aime bien aller au cinéma, c’est toujours mieux que de voir des films sur son téléviseur, mais donner de l’argent pour de telles niaiseries me laisse un goût un peu amer, l’étrange impression de m’être fait voler.

La résurrection d’Elisa

The creature from the black lagoon de Jack Arnold

Addendum :

Il y a également un film russe qui date de 1962, Человек-Амфибия, L’homme amphibie, réalisé par Vladimir Chebotaryov, Gennadi Kazansky qui insiste sur l’aspect double justement de cet homme amphibie, un peu à la manière de docteur Jekyll et mister Hyde. Mais il est assez peu probable que Guillermo del Toro s’en soit inspiré, encore qu’il ait été diffusé dans le monde entier sous le titre de The amphibian man.

The amphibian man

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/three-bilboards-les-panneaux-de-la-vengeance-three-bilboards-outside-e-a137158720

[2] Jean-Pierre Jeunet l’a lui aussi remarquer et a dénoncé Gillermo del Toro comme un mauvais plagiaire. On ne peut pas lui donner tort. https://www.ouest-france.fr/culture/la-forme-de-l-eau-jean-pierre-jeunet-accuse-guillermo-del-toro-de-copier-coller-delicatessen-5548366

votre commentaire

votre commentaire

-

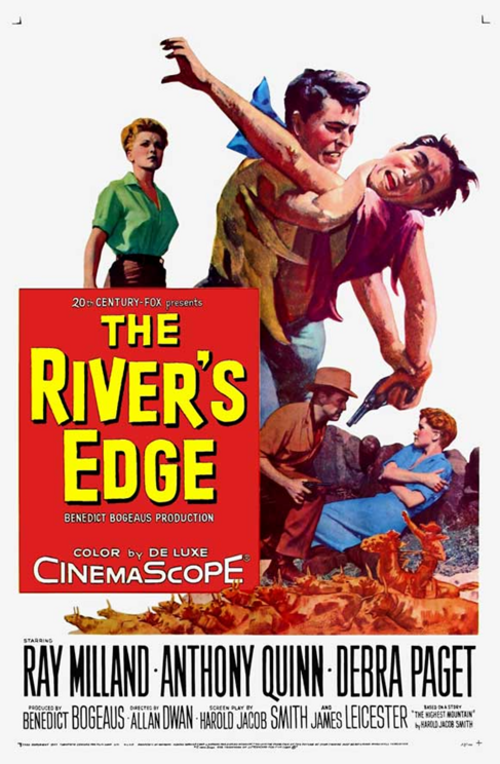

Allan Dwan est réputé pour la précision de sa mise en scène, la qualité de ses cadres et pour l’usage qu’il savait faire de la couleur. Mais c’est un metteur en scène qui ne croyait pas trop en ses propres qualités et qui pour cela mettait son talent au service de n’importe quel véhicule. Sa carrière très inégale s’étend sur un demi-siècle. Il a tout fait, du muet et du parlant, du noir et blanc et de la couleur, du western et du film noir, du film de guerre aussi. L’ensemble de son œuvre comprend plus d’une centaine de films de long métrage, mais comme elle part dans tous les sens, c’est un réalisateur un peu négligé, quoique des fins connaisseuses comme Bertrand Tavernier ait fait des efforts pour le faire connaître et apprécier. The river’s edge est un de ses derniers films, et s’il n’est pas remarquable par son scénario, il l’est au moins par l’inventivité de sa réalisation.

Ben est parti chercher sa femme

Nardo Denning est une crapule qui a réalisé un gros coup. Il vient chercher son ancienne compagne, Meg, avec qui il faisait équipe et qui, à sa sortie de prison, s’est acheté une conduite en épousant Ben Cameron, un homme rude qui peine sur sa ferme pour en faire quelque chose. Les deux époux se sont disputés et Meg veut s’en aller, juste au moment où Nardo frappe à leur porte pour demander à Ben de lui servir de guide. Celui-ci refuse, et laisse partir sa femme. Elle descend en ville prendre une chambre d’hôtel, mais Nardo fait de même. Il l’invite ensuite au restaurant et lui fait son numéro de charme, lui rappelant leurs meilleurs souvenirs. Ça marche assez bien pour que Meg décide de partir avec lui. Sur la route, ils sont arrêtés par un agent de la police des frontières qui demande à Nardo d’ouvrir le coffre de la voiture. Nardo le tue. Meg et lui retournent chez Ben qui entre temps a appris la mort de l’agent. Nardo décide Ben à les accompagner. Il lui promet dix mille dollars en échange. Ils roulent vers le Mexique mais quelques kilomètres plus loin, Ben se débarrasse de sa voiture et propose de continuer à pieds. En chemin ils vont croiser la route du vieux Pop, le chercheur d’or. Nardo qui transporte son butin dans une valise voit celle-ci s’ouvrir et les billets s’en échapper. Il décide de tuer Pop qui est devenu un témoin gênant. Ce nouveau crime ouvre les yeux de Meg qui va se rapprocher de Ben. En traversant une ferme indienne, Meg est blessée au bras. Sa blessure empire, et sous la pluie battante le trio va se réfugier dans une grotte. Ben prend soin de Meg qui voit sa blessure s’enflammer. Ben et Nardo vont se battre, mais c’est Nardo qui va avoir le dessus car Ben se trouve coincé sous un rocher qui s’est malencontreusement éboulé. Nardo s’en va. Mais tandis que Ben aidé par Meg tente de s’en sortir, Nardo va croiser un camion conduit par un Mexicain. Il est malencontreusement projeté dans le ravin, et ses billets s’envolent. Ben qui poursuit Nardo va se rendre compte que celui-ci en vérité était allé chercher des secours.

Meg reste sous le charme de Nardo

C’est un film qui prend beaucoup de liberté avec la morale ordinaire. En effet, dans ce curieux trio, il n’y en a pas un pour racheter l’autre. Nardo, c’est entendu, est une canaille, toujours prompt à faire un mauvais coup et à se servir des autres pour arriver à ses fins. Mais Meg ne vaut guère mieux. Dès lors qu’elle tourne le dos à son mari, elle se met à répondre aux avances de Nardo qu’elle sait pourtant être de petite moralité. L’attrait de l’argent, la possibilité aussi de vivre sans travailler, l’attire manifestement. Ben ne sait pas trop, d’un côté il voudrait bien récupérer sa femme, voire même tuer Nardo, mais en même temps il temporise parce qu’il pense que peut-être il va pouvoir mettre la main sur le pactole. D’ailleurs il ne parait pas très ému par la mort du vieux chercheur d’or. Des trois c’est évidemment Meg qui apparait la plus irresponsable. Du reste les raisons qu’elle a de quitter Ben ne tiennent pas trop debout. Elle est capricieuse et égoïste, encore plus que Nardo et Ben qui, chacun à leur manière vont manifester une forme d’altruisme et de désintéressement. Tour à tour et malgré leurs défauts respectifs, ils vont se préoccuper de sauver Meg. Il y a tout de même, comme dans tout bon vieux trio qui se respecte, une forme de respect qui passe entre Nardo et Ben. Pourtant ces deux-là représentent une opposition radicale. Ben travaille dur et vie modestement, Nardo est un fainéant qui frime avec ses belles fringues et sa Cadillac rose. Cette opposition entre le travail et le capital c’est une sorte de lutte des classes dont l’enjeu serait la femme !

Nardo exige que Ben l’accompagne jusqu’à la frontière

Allan Dwan va utiliser d’une manière impeccable le cinémascope et la couleur, l’image est superbe. Il filme les grands espaces à la manière des westerns, montrant à quel point la petite ville, et plus encore le ranch de Ben, sont isolés de l’atmosphère délétère de la ville. Les couleurs sont calculées de façon à relever les oppositions entre les caractères. Meg est rousse, comme souvent les femmes de mauvaise vie chez Dwan, trop sophistiquée pour être honnête. Ça ressemble à une transposition ironique et venimeuse de l’univers de Norman Rockwell. L’opposition entre la ville et la campagne est d’ailleurs le fond de la première dispute entre Meg, toute rose et fragile, et son mari qui lui au contraire est très brun, noir de peau, brulé par le soleil, mais vêtu de vêtements usés par le labeur. Il y a une scène très explicite dans la bagarre entre Ben et Nardo, ils sont obligés de s’arrêter de se battre parce qu’ils ont dérangé un serpent qui est, on le suppose venimeux. Mais ce serpent n’est-ce pas le symbole de la femme succombant à la tentation ? Cette scène est filmée avec une belle profondeur de champ qui utilise la faible hauteur du plafond de la grotte pour donner cette impression de tunnel dont on ne verrait pas le bout, avec en arrière-plan Meg qui attend que cela se passe, comme si elle choisirait ensuite le vainqueur. On retiendra la scène finale qui voit les deux époux dédaigner la fortune en billets qui est en train de se perdre dans le fleuve. Ce dédain nous semble aller bien au-delà de la critique de la cupidité, on peut le voir comme un retour vers la simplicité des choses de la vie, ou encore comme l’image de la rédemption de Meg.

Ils vont emprunter une corde à un vieux chercheur d’or

L’interprétation est organisée autour du trio. Ray Milland est Nardo, le gangster sans foi ni loi. C’est un acteur qui a compté dans les années cinquante, une sorte de James Stewart en plus mou. On l’a vu chez Hitchcock dans Le crime était presque parfait, ou encore chez Billy Wilder dans le très curieux The lost week-end. Il adorait jouer à contre-emploi, mettant son physique conventionnel au service de rôles de criminel. Il aimait bien aussi les expériences insolites comme ce film muet The thief tourné à l’époque du parlant et de la couleur[1]. C’est un très bon acteur, et il le démontre ici. Cependant, c’est Anthony Quinn qui lui vole la vedette si on peut dire. A cette époque il était plutôt cantonné dans des rôles de mauvais sujet, violent, fourbe et criminel. Ici il est le mari dévoué de l’inconséquente Meg. A la ruse de Nardo, il oppose sa puissance physique et la sûreté d’être dans le bon droit. Debra Paget est une actrice oubliée, elle a pourtant fait une très belle carrière, tournant pour Fritz Lang, Delmer Daves, Richard Brooks et j’en passe. Sans doute est-ce son aspect trop décoratif qui fait oublier qu’elle était aussi une très bonne actrice. Femme de petite taille, elle n’en imposait pas moins par son caractère, et c’est ce qu’elle fait ici une fois de plus dans le rôle très ambigu de Meg.

La bagarre entre Ben et Nardo est interrompue par un serpent

C’est un très bon film, pas prétentieux, qui réussit à mêler des genres différents, le film noir, le film d’aventure ou encore le western. C’est aussi une des meilleures réalisations d’Allan Dwan. Le temps lui a donné cette patine des vieux films hollywoodiens aux couleurs flamboyantes, sans pour autant sombrer dans la niaiserie. On peut saluer l’habilité du réalisateur et de son scénariste pour justement se jouer des codes de bonne conduite et de la morale pesante qui régnait alors dans les studios.

Nardo veut tuer Ben qui est coincé sous un rocher

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/l-espion-the-thief-1952-russell-rouse-a114844924

votre commentaire

votre commentaire

-

Le biopic est un genre cinématographique très difficile. Et la plupart des films qui retracent la vie d’un homme politique, ou d’un artiste, sont très mauvais, surtout s’ils doivent aussi reconstituer une époque. Mais il y a certaines réussites, notamment dans le film social ou prolétarien, comme Joe Hill par exemple[1] ou le très bon Matewan qui est assez peu connu en France[2]. En 2018 ce sera le bicentenaire de la naissance de Marx, ce penseur prestigieux qui ne cesse d’alimenter les étals des libraires et les débats plus ou moins savants sur ce qu’on doit penser du capitalisme de ses crises récurrentes et de la misère qu’il engendre. Et la crise de 2008 a réactivé l’intérêt qu’on peut porter aux travaux de Marx, sur les crises, et aussi sur le nécessaire effondrement du capitalisme. C’est un film qui se veut théorique, c’est-à-dire qu’au-delà de la vie de Marx, il tente de montrer comment s’est formée une pensée révolutionnaire. Cependant, cela reste une vision très romancée de la vie de deux amis, Engels et Marx, qui s’épaulent l’un, l’autre.

Engels travaille avec son père à la direction d’une industrie textile

Marx qui vit misérablement avec Jenny et sa petite fille à Paris, a des ambitions immenses. Il va rencontrer Engels dans cette même ville, Engels, fils d’un patron de l’industrie textile, et qui s’ennuie de la vie bourgeoise. Les deux jeunes gens vont travailler ensemble, et affronter les communistes qu’ils ne jugent pas très sérieux. Ils feront la guerre successivement à Proudhon, Weitling, pour s’imposer à la tête de la Ligue des justes qu’ils transformeront en Ligue des communistes. Cette même Ligue leur demandera de rédiger un programme, ce sera Le manifeste du parti communiste qui est, je crois, le livre politique qui s’est le plus vendu dans le monde. Entre temps, ils auront dû affronter les douleurs de l’exil, la répression policière et les difficultés familiales. On verra Engels s’affronter avec son père, Marx se tourmenter pour trouver de l’argent pour nourrir sa famille. On verra également Engels embringué dans des relations sentimentales très compliquées avec Mary et sa jeune sœur.

Dans un meeting, Marx rencontre Proudhon

Un tel sujet pose de très nombreux problèmes de réalisation, surtout que manifestement le budget n’est pas très conséquent. Le scénario de Bonitzer et Peck, tente d’introduire dans les dialogues des bribes de théorie marxiste, comme si cela justifiait les diatribes de Marx à l’encontre de Proudhon ou de Weitling. Le second problème est d’attribuer des traits de caractère à Marx et Engels qui ne semblent pas coller avec ce que l’on sait de la vie réelle de ces deux hommes. On sait que Marx avait un caractère épouvantable – certains disent que cela provenait de ses problèmes d’estomac – et Engels lui reprochait vertement son manque d’empathie, sa froideur. Or ici nous voyons un Marx très chaleureux au contraire, bien moins ratiocineur que ce qu’on connait de lui. Engels est portraituré comme un jeune bourgeois qui s’ennuie et qui avant que de théoriser la misère prolétarienne est très attiré par elle, justement sous la figure de Mary Burns. Le scénario lui a donné un aspect assez niais. En vérité s’il était bien moins théoricien que Marx, c’est surtout parce qu’il était bien plus hédoniste que lui. On sait qu’il buvait sec et collectionnait les conquêtes féminines. Ce qui me semble d’abord raté dans ce film, c’est qu’il n’a pas un point de vue très franc sur ses intentions. Par exemple, on ne comprend pas très bien les motivations de Marx. On voit bien qu’il refuse de s’apitoyer sur la misère ouvrière et qu’il appelle au combat, mais on ne comprend pas au nom de quelles valeurs précisément. Jenny semble, dans le film du moins, apprécier cette vie de Bohème qu’ils mènent à Paris. On sait que dans la réalité, il n’en était rien, sa famille et l’Allemagne lui manquaient, et même si elle soutenait son mari, elle souffrit réellement de cette vie de bâton de chaise. Certes, le film ne prétend pas refléter forcément une vérité historique, mais voir Marx gagner aux échecs comme une démonstration de sa supériorité intellectuelle sur Engels, est assez caricatural. Le film, dans un élan féministe, laisse aussi supposer que Le manifeste du parti communiste a été écrit avec Mary Burns et Jenny. Ce qui est très fantaisiste, mais qui permet de nous présenter les deux amis comme très respectueux d’une égalité formelle entre les hommes et les femmes. On verra à la fin du film une sorte de défilé des personnalités politiques comme Mandela ou Che Guevara, comme si elles illustraient l’évolution du courant marxiste, alors que ces personnalités n’ont finalement représenté que des luttes tiers-mondistes vouées à l’échec. D’ailleurs le film s’il se projette dans l’après-Marx, ne s’intéresse pas aux échecs politiques de celui-ci

A Paris, Marx et Engels sympathisent

Le nom de Robert Guédiguian apparait comme producteur au générique. Ce qui n’est pas étonnant compte tenu de l’aspect didactique du film. Le but est de distraire tout en éduquant. Du reste de nombreux passages soulignent la nécessité d’éduquer le peuple. Ce qui est contradictoire avec l’idée exprimée par Le manifeste selon laquelle « l’émancipation de la classe ouvrière doit être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes », phrase qui semble nous indiquer que les travailleurs connaissent leur but, et qu’il ne reste plus qu’à le mettre en forme. L’aspect didactique du film est assez gênant dans la mesure où le public qui ira le voir va être très certainement instruit de ce qu’est Marx, et pour la plupart des spectateurs, ils sont déjà acquis aux idées de Marx, du moins à ce qu’ils en connaissent à travers des résumés de son œuvre. Il y a un point important qui est à peine effleuré et qui pourtant est décisif : Proudhon méprise Marx et refuse d’être le correspondant en France de la Ligue des Justes. Mais s’il le fait c’est parce que sur le plan concret des luttes prolétariennes, Marx n’est pas très connu et n’a pas d’impact sur les masses, contrairement à Proudhon et même ensuite Bakounine. C’est avant tout un théoricien, en tant qu’agitateur et organisateur, il n’aura pas de succès de son vivant. Cette vision « spectaculaire » de la vie de Marx et Engels, finit par ressembler à la vie des Saints selon le catéchisme léniniste.

Engels présente Mary à Marx

Sur le plan cinématographique, c’est assez faible, le côté étriqué du budget n’est pas compensé par un savoir-faire innovant. C’est plutôt du niveau d’un téléfilm, avec une multiplication assez désagréable des gros plans et des dialogues, champ contre-champ. Il y a parfois quelques images bienvenues, comme quand le père d’Engels parcourt l’usine et finit par mettre à la porte Mary Burns, il y a là quelques jolis mouvements d’appareil. Mais c’est le plus souvent plat et convenu, comme les scènes sensées représenter la vie sexuelle de Marx et de Jenny, ou les promenades sur la plage d’Ostende. Les meetings, les assemblées de la Ligue, manquent manifestement de passion. Karl Grün pour masquer son hostilité à Marx et Engels se contente de rouler des yeux.

Marx et Engels transforment la Ligue des Justes en Ligue des communistes

L’interprétation est assez peu plaisante. August Diehl incarne Karl Marx avec un sourire un peu niaiseux qui sans doute est là pour marquer combien Marx était aussi un doux rêveur. Alors qu’on sait que Marx adorait les joutes oratoires et les affrontements, ici il apparaît plutôt sournois et secret, combinant en douce sa prise de pouvoir. Stefan Konarske est sensé être Engels. C’est encore pire, il est complètement insipide et sans envergure, ce qui n’était pas le cas d’Engels. Les femmes s’en tirent mieux. Certes Vicky Krieps ne ressemble pas du tout à la vraie Jenny Marx, mais au moins elle apporte un peu de distinction et de fraicheur. Elle reste interloquée quand elle comprend qu’Engels fait sans doute un ménage à trois avec Mary et sa sœur. Hannah Steele est assez crédible dans le rôle de Mary Burns, elle a l’abattage nécessaire pour incarner cette femme de caractère qui sera la compagne d’Engels jusqu’à son décès précoce à 41 ans. Olivier Gourmet incarne Proudhon, sans beaucoup d’intérêt pour le rôle : il a l’air un peu trop rusé.

A la bougie Marx et Engels se dépêchent de terminer Le manifeste du parti communiste

Si le film est complètement raté sur le plan cinématographique, il a déjà connu un très grand succès public en France. Ce succès est plus dû à l’intérêt que l’on porte à Marx et Engels qu’on est content de voir comme de simples jeunes gens bien vivants et entreprenants, plutôt qu’aux qualités esthétiques et factuelles de l’œuvre. Il est peu près certain que ce film tombera assez rapidement dans l’oubli : Marx et Engels méritaient tout de même mieux que ce tissu de niaiseries.

votre commentaire

votre commentaire