-

Cette fois Rosi s’est inspiré du roman de Leonardo Sciscia, un écrivain sicilien, très engagé à gauche, mais dont la position sur la question de la mafia a souvent été assez volatile. L’œuvre de Sciascia a été plusieurs fois adaptée à l’écran par Elio Pietri ou Damiano Damiani. Originaire de la province d’Agrigento qui a donné de nombreux et grands écrivains, il a développé une écriture singulière qui mêle la réflexion politique et une sorte de rêverie amère et les désordres du temps présent. Il contesto a été publié en 1971, mais en réalité, il correspond mieux dans son esprit à ce qu’on a appelé les années de plomb italiennes qui furent des années de violence inouïe, des années où la démocratie italienne a failli être emportée par les complots d’extrême droite qui virent se former une étrange coalition entre une partie de l’armée, la Démocratie chrétienne hostile au compromis historique avec le Parti communiste, l’extrême droite et l’inévitable mafia. Cela débouchera sur l’enlèvement et l’assassinat d’Aldo Moro. Cette situation explosive était la conséquence du mai rampant italien qui voyait les forces révolutionnaires remettre en cause aussi bien le capitalisme que le magistère du Parti communiste sur les forces de progrès comme on disait alors.

Le procureur Varga est assassiné à Palerme dans la crypte des capucins qu’il aimait à visiter. C’est un magistrat sec et dur, et tout de suite on pense que c’est la mafia qui est responsable de ce meurtre. L’inspecteur Rogas va être chargé d’enquêter. Mais voilà qu’un second magistrat est tué avec une balle de 22. Dès lors Rogas va orienter ses recherches vers la proximité entre les deux magistrats. Il s’avère qu’ils furent commis ensemble dans plusieurs condamnations de droit commun. Et donc qu’il se pourrait bien que ce soit un des condamnés qui soit à l’origine de ces deux meurtres. Mais bientôt c’est un troisième meurtre qui est commis sous les yeux de Rogas. Celui-ci comprend que le prochain à être assassiné sera le président Riches. Mais les difficultés de l’enquête s’accumulent, dès lors que le supérieur de Rogas tente de l’amener à enquêter sur les milieux gauchistes. Peu à peu, Rogas va comprendre que les meurtres des juges sont en réalité ceux d’un nommé Crès, un homme qui a été condamné injustement, mais aussi que ces meurtres sont utilisés par des gens qui complotent contre la République italienne. De chasseur, Rogas va devenir chassé. Son téléphone est mis sur écoutes, il est suivi. S’il aboutira à résoudre l’affaire, il y laissera pourtant la vie avec le représentant du Parti communiste.

A Palerme, dans la crypte des capucins, le procureur Varga va être assassiné

Plus qu’un film politique, c’est une sorte de témoignage sur ce qui s’est passé à cette époque. Du reste la suite donnera raison à Rosi : Aldo Moro sera assassiné en 1978 et le compromis historique entre le Parti communiste et la Démocratie chrétienne n’aboutira pas. Mais le réseau d’extrême droite Gladio, soutenu à la fois par la CIA et par la mafia, sera dissous après le fiasco de l’attentat de Bologne en 1980. Ce film infléchit la position politique de Rosi. Auparavant il défendait les positions du Parti communiste italien, et s’il dénonçait le capitalisme et sa collusion avec la mafia, il manifestait aussi un certain optimisme. Il pensait que la société allait nécessairement évoluer vers le mieux et que cela donnerait un sens à ses dénonciations. Avec Cadaveri eccelenti il change de registre et produit une sorte d’analyse amère et sans espoir. Le terme de cadaveri eccelenti est le nom que la mafia donne en Sicile à ces notables qu’elle assassine pour imposer ses vues. En dehors de cet aspect politique, le film brosse le portrait d’une bourgeoisie arrogante et rigide qui va jusqu’à l’affrontement pour conserver ses prérogatives. Les magistrats assassinés ne sont pas du tout sympathiques, et c’est bien le sens des manifestations populaires qui ont lieu au moment de leurs funérailles.

Pendant les funérailles la foule hurle son indignation contre la mafia

Une manière d’argumenter contre cette bourgeoisie corrompue et dégénérée, est de montrer comment elle vit enfermée dans ses palais. Le bon goût qu’elle manifeste à célébrer le patrimoine catholique et romain, n’est qu’un leurre pour masquer sa vulgarité et sa bassesse. L’ensemble dépeint une société en décomposition, une classe qui s’accroche à son pouvoir à n’importe quel prix. Quelles sont ses intentions ? On n’en sait rien, si ce n’est qu’elle veut garder le pouvoir et l’exercer. Les juges sont décrits comme des personnes mauvaises qui jouissent de faire le mal en condamnant des malheureux, ils masquent ce désordre mental derrière une philosophie de pacotille. Le président Riches est leur porte parole, il se suicidera lorsqu’il comprendra qu’il est démasqué. Les jeunes gauchistes sont eux aussi manipulés, ils servent de prétexte aux manœuvres les plus sordides. C’est évidemment le rôle qui a été donné aux Brigades Rouges. Une autre partie de cette bourgeoisie dégénérée est peinte à travers ces bourgeois qui vont se donner des airs de révolutionnaires. Mais le message est clair, le Parti communiste est aussi désemparé et ne sait plus sur quel pied danser.

Le chef de la police tente d’aiguiller Rogas vers des jeunes gauchistes

C’est un film rigoureux qui parfois égare le spectateur peu averti par les ellipses que le récit commande. Le talent habituel de Rosi est toujours aussi constant, en s’appuyant sur une belle photographie qui comme d’habitude est signée Pascale de Santis. Il utilise les beaux décors de la Sicile – le film a été tourné dans la région d’Agrigento – et de Lecce. Mais ces décors ne sont plus que des vestiges d’un passé glorieux. C’est bien le sens de la visite du vieux Varga à la crypte des capucins. Tout est mort ou endormi. Le pouvoir a mis le couvercle là-dessus pour empécher l’évolution sociale. Rosi utilisera les formes du film noir, les poursuites dans la nuit, les filatures, mais aussi celles du film de mafia, avec ses villages siciliens accablés par le soleil, avec ses églises un peu décrépites, avec ses rues désertes où tout le monde semble se méfier de tout le monde. On remarque les mouvements longs et profonds de la caméra au moment du meurtre du troisième magistrat. Il y a aussi plusieurs séquences filmées à même la rue où le policier Rogas se font dans la foule.

Rogas interroge tous ceux qui ont été jugé par Varga

La distribution est de haute qualité. Evidemment le rôle principal est donné à Lino Ventura qui est Rogas de belle manière. On peut s’étonner de retrouver Lino Ventura qui avait la réputation d’un homme d’extrême droite, aux côtés du communiste Francesco Rosi. Mais il était italien, jamais il ne s’est fait naturalisé français. Il était aussi une grande vedette dans son pays natal. Et il est certain que la situation de l’Italie et le combat contre la mafia le concernaient. Il a joué dans Cosa Nostra, le film de Terence Young sur Jo Valachi, mais il est aussi à l’origine du très bon film Cento Giorni a Palermo dans lequel il incarnait le général Della Chiesa qui sera assassiné par la mafia. On remarquera le soin particulier de choisir des grands acteurs confirmés même pour des petits rôles. Charles Vanel apparait dans le rôle du procureur Varga, il n’a pas une ligne de texte, mais il est très présent, parce que c’est Charles Vanel ! Marcel Bozzufi n’a pas beaucoup à dire dans un tout petit rôle, mais à cette époque il était très connu en Italie et avait eu pas mal de succès dans des poliziesci de qualité. Max Von Sydow est remarquable dans le rôle de Riches, le président bouffon et à moitié fou qui se suicide. Et puis Alain Cuny prête sa rigide silhouette au juge Rasto qui a besoin de se laver les mains en permanence, surtout s’il doit serrer la main de Rogas. Fernando Rey, Renato Salvadori et Tina Aumont complètent la distribution.

Les témoignages ne concordent pas

Ce film n’a pas eu le succès escompté, toutefois il a eu un bon succès critique, et sur le plan commercial il n’a pas démérité. Les raisons en sont sans doute le caractère volontairement embrouillé de l’intrigue, mais aussi la mauvaise connaissance qu’on avait à l’époque de la réalité de la situation italienne qui menaçait de basculer dans la guerre civile. Sans doute aussi que le rythme très lent de l’enquête, l’aspect brumeux de cette dérive, n’ont pas facilité les choses. Peut être moins abouti que Lucky Luciano ou que Salvatore Giuliano et Le mani sulla citta, il reste tout de même très intéressant par ses présupposés, mais aussi par ses parti pris stylistique, par exemple dans la manière dont sont filmées les funérailles. Mais il semble bien que Rosi commence un peu à tourner en rond

Rogas prévient le président Riches qu’il va être assassiné

votre commentaire

votre commentaire

-

Dès lors que Francesco Rosi s’empare d’un personnage réel du monde mafieux, on peut être sûr qu’il ne sombrera pas dans le spectaculaire. Il va en faire une lecture à la fois historique et politiquee pour démonter d’abord la complexité d’un système criminel. Il est important de noter que ce film est sorti un an après Le parrain de Coppola qui, s’il est le film préféré des mafieux siciliens, et aussi l’exact contraire du film de Rosi, même s’ils en reprennent certains éléments qui sont les mêmes, comme les vêpres siciliennes, ainsi qu’on a qualifié le massacre ordonné par Luciano pour liquider la vieille mafia et prendre la tête d’une nouvelle organisation mieux structurée été apaisée – c’est-à-dire qui va mettre moins d’ardeur à entretuer et privilégier les affaires. Mais qu’est-ce que cela veut dire de prendre le contrepied du Parrain ? D’abord c’est ne pas affirmer de complaisance envers son sujet, et donc d’éviter de regarder les mafieux comme des héros positifs, de quelque manière que ce soit. Ensuite c’est aborder l’histoire d’un point de vue presque documentaire en s’appuyant sur des faits réels, tout en leur donnant un sens particulier en les resituant en permanence.

Lucky Luciano est expulsé des Etats-Unis

En 1946 Luciano est expulsé des Etats-Unis vers l’Italie après neuf ans de prison, alors qu’il avait été condamné à cinquante ans d’emprisonnement. La raison avancée pour justifier cet élargissement est qu’il aurait rendu des services décisifs pendant la guerre. Le jour de son départ il donne une grande fête sur le bâteau avec ses amis de la mafia. On va rappeler ensuite qui est Luciano, et quel a été son action pour se hisser tout en haut de l’organisation criminelle. Arrivé en Italie il va s’installer à Naples, après avoir fait un détour par sa Sicile natale. Bien que n’ayant pas d’argent officiellement, il vit sur un grand pied. Mais surtout il prend des contacts et reconstitué un réseau transatlantique qui va inonder les Etats-Unis avec l’héroïne. Les Etats-Unis commencent à se rendre compte du danger que Luciano représente et vont sous l’impulsion d’Anslinger et de Siragusa tenter de faire tomber Luciano. Mais ce n’est pas facile parce que celui-ci ne manipule pas lui-même la drogue, et son activité d’intermédiaire ne laisse jamais de traces. Ils vont donc lui mettre entre les pattes un mafieux qu’ils ont retourné, Gianini, mais outre qu’il n’arrivera pas à faire parler Luciano, sa maîtresse le vendra et il sera assassiné à son retour aux Etats-Unis. Mais Lucky Luciano commence à vieillir, il fait des infarctus à répétition, et le harcèlement de la police va précipiter la dégradation de sa santé. Il mourra en 1962, sans avoir livré aucun de ses secrets.

Luciano a fait liquider toute la vieille mafia

C’est d’abord la description d’un système qui prend ses racines dans les incohérences de la politique américaine. En effet c’est l’armée américaine qui a fait en 1944 des hommes de la mafia des notables et pire encore les a faits riches en les laissant utiliser le marché noir pour asseoir leur pouvoir sur une population pauvre. Les raisons à cette dérive ne sont pas explicitées dans le film, mais Rosi les avait développées dans Salvatore Giuliano[1]. La priorité était donnée à la lutte contre le communisme et contre les syndicalistes. Ici Rosi suggère que la mafia a eu assez de malice pour se retrouver toujours du côté du manche, en soutenant Roosevelt quand il le fallait ou les Républicains si ceux-ci étaient en mesure de gouverner. Ce qui fait que les policiers et les magistrats s’ils veulent faire leur travail comme il faut doivent aussi affronter les politiciens plus ou moins corrompus, ou plus ou moins inconscients. Mais le film est aussi le portrait d’un homme seul et qui s’ennuie. Malgré sa rudesse, et quoi qu’il soit bien considéré en Italie, on comprend que Luciano à la nostalgie de l’Amérique, il le dit d’ailleurs. Il se fera d’ailleurs gifler sur un champ de courses par deux voyous qui lui montreront ainsi qu’il est un homme du passé. L’épisode de l’offense est véridique. Ce qui l’est peut-être un peu moins est que le voyou qui a offensé Luciano, ait été ensuite assassiné comme le présente Rosi. Je n’en ai pas retrouvé la trace dans les livres que j’ai lus sur le sujet. Il n’est pas certain qu’à la fin de sa vie, Luciano ait eu encore les moyens de se venger. Mais la solitude de Luciano c’est aussi cette impossibilité de communiquer avec autrui. Il en est réduit à mener des conversations imbéciles avec le curé qui mange des gâteaux trempés dans du lait.

A Naples Luciano aime communiquer avec les journalistes

Le film est découpé d’une manière assez peu linéaire, avec des retours en arrière parfois assez longs. Il y en a au moins deux, d’abord l’origine de la puissance de la mafia qui est explicitées à partir du débarquement des Américains. Si on y voit beaucoup de naïveté de la part de ceux-ci, on verra également que les Siciliens très pauvres les méprisent profondément. Rosi se venge en quelque sorte des dégâts que cette politique a fait dans le sud de l’Italie et en Sicile en mettant en scène ce mépris. L’autre retour en arrière est dans la présentation de l’origine de la puissance de Luciano, ces fameuses vêpres siciliennes. Ces scènes sont filmées dans des tons bleutés, un peu comme ces rêves que le temps efface peu à peu, comme pour nous dire la vérité du pouvoir de Luciano a fini par appartenir à un passé révolu. Et si les rapports sexuels qu’entretient Luciano existent, ils paraissent très froids et sans désir. On le verra quand Luciano repousse la Comtesse, l’ancienne maîtresse de Gianini, qui s’approche pour lui donner de nouvelles caresses. Homme du passé, Luciano semble être devenu étranger à lui-même. C’est ainsi qu’il se montre très indifférent à la perquisition que la police vient opérer chez lui. La fin du film évoque Luciano qui cherche à monnayer un scénario tiré de sa vie et de ses mémoires, preuve qu’il a fini son temps, après l’avoir fait.

Siragusa récupère Gianini à sa sortie de prison

La mise en scène est comme toujours chez Rosi très minutieuse et précise. On sait que ce n’est pas facile de représenter une période passée à l’écran, souvent les costumes ne vont pas, ou alors ce sont les coiffures, mais ici c’est plutôt convaincant de ce point de vue. On remarque cette facilité de Rosi pour saisir la profondeur de champ et de contextualiser son récit en usant au mieux des décors. Les rues de Naples, les villages siciliens ou le pont de Brooklyn sont toujours filmés à travers des plans larges, et même pour ce qui concerne les conciliabules de la bureaucratie américaine. On admirera les scènes du bal donné par l’armée américaine, ce qui nous rappellera que Rosi fut aussi l’assistant de Visconti sur Senso. Sauf qu’ici, le bal se passe dans la crasse maquillée des filles pauvres de l’Italie du Sud. Les scènes sur les docs de New-York au moment de l’embarquement de Luciano pour l’Italie sont aussi impressionnantes. On y voit la foule des dockers contrôlés par la mafia s’imposer aux officiels du port et avoir gain de cause. On remarque le très bon travail sur les couleurs, que ce soit au moment de la fête donnée en l’honneur du départ de Luciano, ou au moment de la grande réunion des boss de la mafia à l’hôtel des Palmes. Notez que la photo est signée Pasquale de Santis, un très grand technicien qui a travaillé souvent avec Rosi, mais aussi avec Visconti ou Losey. De très beaux angles sont trouvés comme par exemple quand le policier raccompagne Luciano après que celui-ci se soit senti mal.

Le capitaine interroge un Lucky Luciano épuisé

L’interprétation est excellente. Gian Maria Volonte est Luciano, il arrive à prendre cet air à la fois dur et mélancolique qui sied à un gangster au bord de la retraite et qui ne fonctionne encore que parce qu’il veut se donner l’illusion qu’il est encore en vie. Gian Maria Volonte qui est souvent un peu cabotin, est toujours très juste quand il eest dirigé par Rosi. Pour renforcer un peu plus le côté documentaire, Rosi a donné le rôle de Siragusa, le flic de la DEA qui traque Luciano, à Siragusa lui-même. On retrouvera Rod Steiger dans le rôle secondaire du gangster Gianini. Tout en veulerie et en vulgarité, il est excellent. Et puis il y a aussi Edmond O’Brien dans le rôle d’Anslinger, il n’avait alors que 58 ans, mais il semblait très diminué pourtant. Mais il est toujours très bien. Et puis cela renforce le côté film noir choisi délibérement par Rosi. Car c’est un film noir, avec ses jeux d’ombre et de lumière qui obligent le spectateur à démêler le vrai du faux, à voir ce qui est caché derrière les apparences.

Luciano reprend des forces chez le barbier

Ce film qu’il faut voir comme une critique du film de Coppola, a très bien passé le cap des années, et même il s’est bonifié avec le temps, puisqu’aujourd’hui on est peut être un peu moins complaisant avec la mafia et ses représentation qu’on ne l’était dans le début des années soixante-dix. Non seulement il est une belle leçon de cinéma sur le plan esthétique, mais il est aussi d’une brulante actualité dans la mesure où le pouvoir criminel des mafias s’étend tous les jours et que les gouvernements des pays développés semblent tout autant corrompus et tout autant impuissants que ce qu’ils étaient au moment de l’installation de Luciano en Italie.

A l’aéroport Luciano a un nouvel infarctus qui va lui être fatal

Le vrai Lucly Luciano devant la boutique de son coiffeur

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/salvatore-giuliano-francesco-rosi-1961-a131875670

votre commentaire

votre commentaire

-

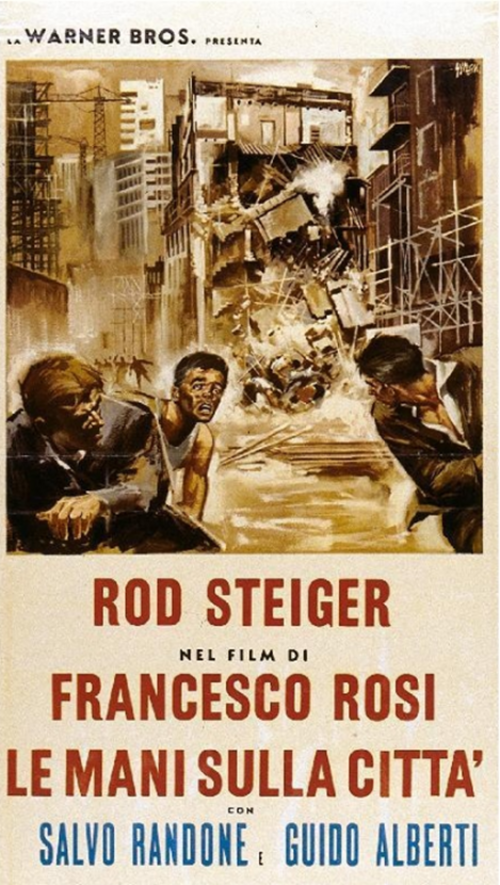

Le film de Rosi ne traite pas directement de la mafia. Il s’agit ici de spéculation immobilière à Naples, bien que le nom de cette ville ne soit jamais cité. Cependant, la manière dont les hommes politiques qui gèrent la ville sont corrompus fait penser tout de suite aux pratiques mafieuses du sud de l’Italie ou en Sicile au « sac de Palerme »[1]. Il ne s’agit pas d’un fait réel, mais d’une recomposition de ce qu’on a pu connaitre dans le sud de l’Italie comme détournement de fonds publics et comme spoliation des plus pauvres – c’est d’ailleurs une réalité encore aujourd’hui. Notez qu’après Salvatore Giuliano, Rosi s’attaque à une période en apparence heureuse de la transformation de l’Italie, nous sommes au début des années soixante, mais c’est pour montrer comment le Sud paye le prix du développement du Nord parce que l’Etat ne fait pas son travail de favoriser un système politique un peu moins corrompu.

Nottola explique comment il est profitable de spéculer sur l’immobilier

L’entrepreneur Nottola travaille les conseillers municipaux pour qu’ils lui accordent des permis de construire qui transformeront la ville pour son profit. Il explique que cette manière de s’enrichir est bien plus sûre que d’investir dans l’industrie puisqu’il n’y a pas de syndicat et donc pas de revendications à craindre ! Peu après un vieil immeuble vétuste, mais habité, des quartiers pauvres s’écroule avec des conséquences dramatiques. Une commission d’enquête est nommée, et on comprend très vite que l’effondrement de cet immeuble est dû aux travaux de démolition d’un immeuble mitoyen, démolition menée par l’entreprise du propre fils de Nottola. L’opposition de gauche va tenter de démontrer que la spéculation est à l’origine de la catastrophe, mais la droite sous la houlette de Nottola va se servir de cet incident dramatique au contraire pour avancer que ces quartiers sont vétustes et donc justifier la construction de nouveaux ensembles immobiliers. On va donc évacuer les quartiers délabrés par la force en invoquant des raisons de sécurité, mais en réalité pour opérer une gentrification du quartier. Tandis que la commission d’enquête se déchire, le conseiller Maglione tente de faire renoncer Nottola à se présenter aux élections qui arrivent bientôt pour étouffer le scandale. Mais Nottola n’a pas confiance dans ses amis. Il va s’imposer et il deviendra à nouveau adjoint, ce qui va lui permettre de continuer son travail néfaste.

Le maire tresse des lauriers à Nottola et à ses projets

La cupidité est ici dénoncée non pas d’un point de vue moral, mais du point de vue de son inefficience économique et sociale. Nottola, le personnage central, est en réalité une sorte d’escroc qui, à la manière des mafieux, infiltre l’administration et achète qui peut le servir. Cet aspect du film permet à Rosi d’opposer un développement économique bâti sur l’industrie et la création de richesses qui répondent à des besoins réels des plus pauvre, et la spéculation immobilière qui aboutit à des dégâts considérables sur le plan humain : le marché ne favorise pas forcément le bien être. Les accointances de Nottola avec la municipalité, Démocrate-chrétien, permet en réalité un détournement des fonds que l’Etat central envoie à Naples pour financer le développement de ses infrastructures. Seul l’élu communiste a une position claire au sujet de Nottola. Le docteur Balsamo qui représente le centre, a de bonnes intentions, mais manque de nerf et se fait embobeliner. Le plus trouble est sans doute le nouveau maire, De Angelis, qui se croit plus malin que les autres. Il pense en effet qu’en intégrant Nottola à sa majorité, il va pouvoir le contrôler. Mais cette analyse politique de Rosi n’est pas tout le film. En effet, il y a aussi une approche plus philosophique de la démocratie. On voit plusieurs fois les représentants de la droite qui pensent qu’ils peuvent toujours faire l’opinion en la manipulant. A la fin du film De Vita prévient que tout ça, c’est terminé et que maintenant on entre dans une nouvelle ère politique, avec des citoyens conscients et informés dont il faudra tenir compte – c’était il y a presque 60 ans. La dernière scène montre la collusion des forces de l’argent avec l’Eglise. Toutes les forces de la réaction sont là pour bloquer le développement et empêcher l’émancipation du peuple. Dans le même ordre d’idées, on verra le conseiller Maglione dilapider des sommes folles au casino, comme un contrepoint de la misère que subissent les malheureux qu’on a forcé à déménager au prétexte que leurs immeubles sont vétustes. On ne saura pas dans quelles conditions ils seront relogés, mais on se doute que ce ne sera pas forcément très joli, ils seront remplacés par la classe moyenne en expansion, cette classe qui a les moyens de payer, et on les enverra loger à la périphérie de la ville. La scène d’ouverture montre d’ailleurs des zones de bidonvilles qui prolifèrent au milieu des immeubles modernes.

Un immeuble vétuste s’est écroulé

Le film s’inscrit dans une phase offensive contre le capitalisme affairiste, comme un prolongement de la conquête de nouveaux droits par le peuple – c’est le roman des Trente glorieuses. La dénonciation a une fonction directement politique. Mais comme pour Salvatore Giuliano elle s’appuie sur une esthétique particulière qui nous semble adéquate. D’abord il y a une grande attention aux décors comme une opposition entre la misère des quartiers pauvres, les luxueuses demeures des politiciens et les buildings qui se construisent sur les collines de Naples sur des dangereux pilotis. Les images filmées depuis un hélicoptère montrent une ville en proie à la folie qui ne tient debout que par la force de l’habitude. On admirera aussi l’incroyable manière dont est filmé l’effondrement de l’immeuble, c’est un vrai tour de force. Ces champs visuels profonds également qui saisissent la rue que la police est en train d’évacuer, ou encore ces longs couloirs très encombrés de la municipalité où se précipitent les malheureux qui espèrent encore un geste de la part des édiles, donnent une épaisseur incroyable à l’ensemble. Des images choquantes comme la distribution de billets de banque à ses affidés marque cette distance entre le peuple et ceux qui sont sensés les représenter mais qui les méprisent. Le rythme est très soutenu, même quand il s’agit des affrontements verbaux au sein du conseil municipal. L’énergie que les acteurs mettent ici font passer ce qui resterait un pensum trop bavard. Le but de Rosi n’est pas de dénoncer des hommes corrompus, comme Nottola ou Maglione, mais plutôt le système économique particulier qui les engendre, pour cette raison, il mélange des images documentaires, notamment celles de campagnes électorales – on verra brièvement Aldo Moro – aux images fictionnelles tournées par lui et qui se fondent dans la nuit. Le film a en effet un côté très sombre, la nuit domine, mais aussi les ruelles pauvres de Naples ne bénéficient jamais du soleil qui semble réservé à ceux qui en ont les moyens.

Les pauvres manifestent leur indignation

En vérité on ne peut guère dissocier l’interprétation de la mise en scène. Elle en fait partie intégrante. Non seulement les scènes de rue ont manifestement utilisé des acteurs non-professionnels, sans doute des habitants de ces quartiers, mais les personnages principaux vont être portés aussi bien par des acteurs chevronnés comme Rod Steiger ou Salvo Randone, que par des non professionnels, par exemple on peut saluer la performance de Carlo Fermariello dans le rôle du conseiller communiste De Vitta. Dans la vie courante, c’était un membre éminent du Parti communiste italien. On peut dire qu’il joue son propre rôle puisqu’il a été élu réellement au conseil municipal de Naples dans les années cinquante. Rod Steiger est le spéculateur Nottola. Il est très juste, rappelant en permanence la dette que les politiciens ont à son égard. Il les arrose depuis des lustres. Rod Steiger transpire à bon escient lorsqu’il craint de se faire évincer. Mais dès qu’il reprend le dessus, il devient féroce. Salvo Randone incarne De Angelis, avec une rigueur cauteleuse qui font voir le pathétique de ce Machiavel aux petits pieds. Les journalistes qui couvrent les événements dans la rue ou au conseil municipal sont aussi des vraies journalistes de Naples. Et puis il y a le toujours très bon Guido Alberti qui joue le conseiller Maglione qui s’oppose pour des raisons personnelles à Nottola mais qui est aussi une franche canaille. C’est le genre de film qui montre à quel point Rosi était un excellent directeur d’acteurs.

Nottola s’écharpe avec Maglione

Le film a été salué comme une révélation dans le monde entier, non seulement parce qu’il éclairait une phase cachée du miracle italien, mais aussi parce qu’il montrait à quel prix le capitalisme modernisait la vie sociale, politique et économique dans le monde entier. Il a été couronné par un Lion d’Or au Festival de Venise qui à l’époque avait un très grand prestige. Il a eu une reconnaissance critique dans le monde entier, et le public a suivi. Plus encore que Salvatore Giuliano c’est ce film qui a fait la réputation de Rosi et qui l’a élevé au rang de classique du cinéma italien. Je trouve pour ma part ce film toujours très fort, bien qu’avec le temps certains critiques en quête de glamour sans doute le voient un peu comme un bavardage inutile. Ce film reste encore comme on l’a dit plus haut malheureusement d’une actualité brûlante.

Nottola inaugure avec la bénédiction de l’Eglise ses nouveaux chantiers

[1] Maccaglia, Fabrizio. « Main basse sur Palerme. Planification et reconstruction de la capitale sicilienne depuis 1943 », Histoire urbaine, vol. 21, no. 1, 2008, pp. 69-86.

4 commentaires

4 commentaires

-

Francesco Rosi est un peu oublié aujourd’hui, mais dans les années soixante, il apparut comme très novateur, aussi bien par ses sujets que par sa manière de filmer au-delà du néo-réalisme. Le sommet de sa gloire fut sans doute atteint au début des années soixante-dix. C’était un homme du sud de l’Italie, de Naples plus précisément, et c’est sans doute pour ça qu’il est très sensible aux compromissions entre les hommes politiques et la mafia, que celle-ci soit la Camorra ou la mafia sicilienne. Il tournera six films sur ce thème : La sfida en 1958, Salvatore Giuliano en 1961, Le mani sulla citta en 1963, Lucky Luciano en 1973, Cadaveri eccellenti en 1975 et enfin, Dimenticare Palermo en 1985. A cette ensemble on peut ajouter Il caso Mattei qui traite aussi à la marge de la mafia et qui date de 1972. C’est le tiers de son œuvre et un ensemble très cohérent qui produit une esthétique nouvelle. En effet, Rosi qui vient du néo-réalisme, il a été l’assistant de Luchino Visconti et de Luciano Emmer, va introduire au-delà de la description rigoureuse et documentée des faits une lecture politique complexe qui se plonge dans les arcanes du pouvoir. Il évitera d’ailleurs dans ces histoires brutales toute dimension romantique ou spectaculaire pour dresser un constat accablant d’une réalité sordide. Ce sont plus des systèmes qu’il dénonce en analysant leur fonctionnement, que des hommes.

Salvatore Giuliano a été abattu

Salvatore Giuliano et sa bande s’engagent du côté des propriétaires fonciers qui craignent que l’Etat italien ne les obligent à appliquer une réforme agraire. Ils appuient à travers l’EVIS, le MIS qui prône l’indépendance de la Sicile et qui veut être rattaché directement aux Etats-Unis. L’autonomie accordée par l’Italie à la Sicile met fin au mouvement indépendantiste. Giuliano et sa bande, malgré l’amnistie dont ils ont bénéficié, vont retourner à la délinquance ordinaire sous la protection de la mafia qui prend au passage sa commission, vol de bétail, enlèvements. Les forces de l’ordre vont le traquer dans les montagnes de Montelepre. Dans le village tous les hommes qui sont susceptibles d’avoir aidé Giuliano sont arrêtés et envoyés à Palerme. Pendant ce temps Giuliano recrute des hommes de main pour contrer la réforme agraire soutenue par les communistes. Le 1er mai 1947, lors d’une réunion à Portella de la Ginestra, Giuliano et ses hommes massacrent les communistes et les syndicalistes qui commencent à avoir le vent en poupe dans le pays. Après la mort de Giuliano, a lieu le procès de ce qui reste de sa bande. Pisciotta dit qu’il a tué lui-même Giuliano, mais qu’il travaillait la main dans la main avec les carabiniers. Tout le procès va révéler les liens troubles entre les politiques, la mafia, la police et Giuliano dont la bande apparaît comme ayant été manipulée depuis le début. Pisciotta sera condamné, mais il sera rapidement assassiné en prison, empoisonné.

Giuliano mène des attaques contre l’armée

Comme on le comprend le sujet n’est pas vraiment Salvatore Giuliano. On ne le voit d’ailleurs presque jamais, sauf mort, ou sous la forme d’une vague silhouette. En clair, c’est une ombre. C’est évidemment la volonté de démystification de celui qui passait pour une sorte de héros de l’indépendance de la Sicile, une sorte de bandit d’honneur qui prenait aux riches pour donner aux pauvres. Bref il n’existe pas. Par contre ce qui existe c’est un système politico-économique qui s’organise autour de trois pôles distincts, les grands propriétaires agricoles qui ont peur des nouveaux droits des paysans et des travailleurs, la mafia et la police qui représente plus ou moins l’Etat italien. Encore que la police est très divisée aussi. On comprend alors que réformer un tel système qui engendre de la misère n’est pas une tâche aisée, mais un travail de longue haleine qui passe par la restauration d’un Etat intègre au service du peuple. On n’aura donc aucune information sur ce qu’est et sur ce que pense Salvatore Giuliano. On verra par contre que la droiture dans cette lutte à mort entre les différentes parties n’existe pas. Giuliano se méfiait de tout le monde, sauf apparemment de Pisciotta qui justement le trahira. Le mafieux qui trahit les amis de Giovanni va lui aussi être assassiné, comme tous ceux qui connaissent de près ou de loin la vérité.

La mère de Giuliano vient reconnaître le corps de son fils

Le film est tourné en 1961, à un moment où les parlementaires de la Démocratie chrétienne en sont encore à marteler que la mafia n’existe pas, que certes il existe bien des bandits dans les campagnes, mais que ce sont seulement des délinquants ordinaires et non un système organisé. L’ignorance et la misère sont les deux sources de pouvoir de la mafia. Le massacre du 1er mai 1947 est le cœur du film. En effet, nous sommes alors juste après la Libération, au moment où l’Etat italien est en train de se relever et prétend à son unité. Or la Sicile devient à ce moment-là un territoire de conquête pour les idées communistes et le syndicalisme paysan. Toutes les forces de la réaction, mafia, propriétaires terriens et politiciens, vont se conjuguer pour mettre un terme à cette dérive. Le MIS sera d’ailleurs une des armes pour ralentir ce processus de démocratisation de l’île, car le Parti communiste italien est aussi très fort sur le continent, et il pourrait appuyer justement le développement d’un modèle social avancé en Sicile. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles les Etats-Unis encouragèrent au moment de l’effondrement du pouvoir mussolinien, la notabilisation des gens de la mafia. La justice n’est pas épargnée, et on comprend que les juges comme les avocats sont généralement du côté de la réaction pour empêcher que la vérité se fasse.

Pisciotta annonce que c ‘est lui qui a tué Giuliano

L’engagement politique et social très clair, ne doit pas faire oublier pour autant que le film a des qualités cinématographiques importantes, et que Rosi produit une esthétique particulière. Qu’est-ce que ça veut dire que le film est bien filmé ? Bien sûr cela signifie que le réalisateur possède la technique voulue pour mener à bien son entreprise. Mais ici cela veut dire aussi que l’esthétique est adaptée au message politique. Rosi a pu filmer à Montelepre même, exactement sur les lieux où a vécu Salvatore Giuliano et où il est mort. Il s’agit donc de s’immerger dans un décor réel qui explique presque à lui tout seul le drame qui se joue. Montelepre est un village encaissé, aux rues tortueuses et pentues[1]. Entouré de collines plutôt arides, il est très misérable. Situé à quelques kilomètres seulement de Palerme, il donne pourtant l’impression que la civilisation n’y est pas encore arrivée. Rosi utilise parfaitement ces décors, non seulement par de longues plongées très mobiles, de larges panoramiques qui donnent du volume à l’image, mais aussi en saisissant la pauvreté des maisons. L’autre aspect décisif, c’est l’utilisation des habitants de l’endroit. Il y a d’ailleurs assez peu d’acteurs professionnels dans le film. Par exemple la confrontation entre les soldats de l’armée qui instaurent le couvre-feu à Montelepre est saisissante dans l’opposition qu’elle opère entre les soldats venus du Nord, plutôt grands et bien portants, et les habitants du coin, petits et plutôt malingres. L’utilisation du noir et blanc est excellente, notamment dans les scènes nocturnes qui amènent à l’assassinat de Salvatore Giuliano. Les scènes de foule sont parfaitement maîtrisées. On peut admirer les diagonales que Rosi tire de la disposition des soldats qui occupent le village, mais aussi cette longue file d’hommes enchaînés comme des bêtes, puis de la révolte des femmes qui se regroupent et se précipitent pour défendre leur mari ou leur fils qu’on a arrêté. Les femmes sont d’ailleurs là pour exprimer la colère et l’angoisse. Mais elles pleurent beaucoup aussi, la scène de la mère de Salvatore Giuliano qui reconnait le corps martyrisé est hallucinante. On ne peut donc pas dire que Rosi se contente de donner une vision clinique, seulement documentaire de cette affaire. Notez que le déroulement du film se réalise en plusieurs temps à travers plusieurs flash-backs. L’ouverture se faisant sur le corps de Giuliano après son assassinat, et on comprend tout de suite que la police a procédé à une mise en scène. A la suite de cette exposition, on repart sur la guerre que poursuit Giuliano dans les montagnes, au nom d’une cause obscure, comme la conséquence de la volonté de personnages puissants. Le second flash-back part du procès et donc du point de vue de Pisciotta. Il y a donc une volonté de briser la linéarité du récit qui se clôture par l’assassinat du parrain local en 1960 au milieu de la foire aux bestiaux pour montrer que rien n’a changé vraiment.

Les femmes se révoltent quand elles apprennent qu’on emmène leur mari à Palerme

Les acteurs professionnels sont très peu nombreux. On remarque Frank Wolf, acteur américain qui fera par la suite le bonheur de nombreux westerns italiens, dans le rôle de Gaspare Pisciotta. Et Salvo Randone dans celui du président du tribunal dans le cadre du maxi-procès de la bande à Giuliano. L’étonnant vient plutôt de tous ces anonymes qui peuplent le film et qui sont si justes. C’est d’ailleurs cela qui donne des accents de vérité à l’ensemble qui se passe en Sicile, les protagonistes se fondent dans le paysage. Témoin ce jeune berger qui manifestement ne comprend pas trop ce qu’il a fait et qui s’est enrôlé chez Giuliano comme ça, parce qu’on le lui a demandé, et qui est allé participé au massacre du 1er mai à Portella de la Ginestra, et qui ne sait pas que dire lorsque la justice lui demande des comptes. On remarquera la minutie de la documentation de Rosi, que ce soit la chronologie des faits, ou les vêtements que portent les acteurs, tout est exact. Il a utilisé les lieux où la police avait exposé le corps de Giuliano, la même cour.

La police va chercher Giuliano

Evidemment tout n’est pas parfait, et avec le recul on peut juger que les scènes du procès sont un peu longues. Mais c’est peu de choses, et l’ensemble est toujours très fort malgré le temps qui passe. Michael Cimino se risquera à faire The sicilian en 1987, en essayant de donner de la consistance au personnage de Giuliano. Mais ce sera un fiasco artistique et commercial complet, comme une preuve que l’approche de Francesco Rosi était la bonne et que de faire de Salvatore Giuliano un personnage glamour, était une voie sans issue. Deux petites remarques finales, depuis 2013 il existe une très belle version en DVD, restaurée par la cinémathèque de Bologne avec l’aide de Rosi lui-même. Il y a donc des scènes supplémentaires qui ne se trouvaient pas dans la version qui circulait jusqu’alors. Curieusement les images de cette version sont en 16/9, alors que dans mon souvenir c’était du 4/3. La seconde est que Rosi doit être réhabilité comme un cinéaste classique autant que novateur, surtout à une époque où les collusions entre les hommes politiques et les différentes mafias ont retrouvées un second souffle.

En prison Pisciotta est mort

Les vrais Pisciotta et Giuliano

[1] Il est resté le même qu’à l’époque du film, un peu plus propret toutefois et moins délabré. En le traversant il est facile de reconnaitre les paysages du film de Rosi.

votre commentaire

votre commentaire

-

Léo Malet tient une place à part dans l’univers du roman noir et aussi dans mon cœur comme un des très grands romanciers du « noir » à la française, avec André Héléna ou Frédéric Dard. Il a été en effet un des précurseurs du roman de détective à l’américaine. Très marqué par son incursion dans l’aventure surréaliste, anarchiste et réfractaire jusqu’à un certain point, il passera ensuite vers la droite gaulliste et même vers l’extrême-droite, sans qu’on comprenne très bien les ressorts de cette évolution[1]. Mais ce parcours politique pour le moins étrange ne doit pas nous faire oublier l’œuvre. Il y a bien sûr La trilogie noire, La vie est dégueulasse, Le soleil n’est pas pour nous et Sueur aux tripes. Les deux premiers ouvrages sont publiés en 1948 et 1949 aux Editions du Scorpion, mais le troisième volume ne paraîtra qu’en 1969 chez Losfeld quand enfin, après le mouvement de mai 68, le public et le monde de l’édition vont faciliter le retour sur les étals des librairies de Léo Malet[2]. Jusque vers cet époque il n’avait pas eu beaucoup de succès, mais il va ensuite être reconnu comme un auteur majeur dans le genre noir. Entre temps, il aura développé le personnage de Nestor Burma, un détective qui écrit ses aventures à la première personne. Après quelques essais, Léo Malet se lance dans une saga qui est censée produire une aventure de Nestor Burma par arrondissement de Paris. Cette série, intitulée Les nouveaux mystères de Paris parait chez Robert Laffont à partir de 1954. Elle ne marche pas trop mal. Mais ce sont des livres au format de poche, les droits d’auteur sont maigres, et Léo Malet ne produit pas assez. Son rythme est assez lent. Il ne couvrira que 15 arrondissements, puis renoncera. Le style est remarquable et Léo Malet arrive à saisir l’atmosphère différente de chacun des arrondissements[3].

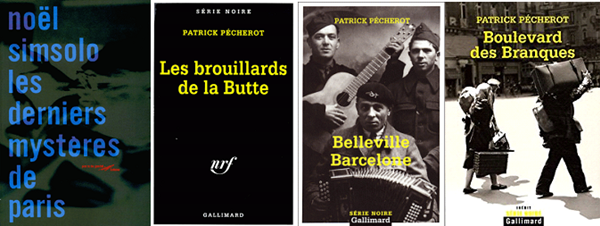

Il manque donc cinq arrondissements au Nouveaux mystères de Paris. Ce manque a fait rêver beaucoup d’amateurs. Plusieurs auteurs ont tenté de redonner vie à Nestor Burma. Noël Simsolo en écrivant Les derniers mystères de Paris[4], et Patrick Pécherot l’a fait à travers trois ouvrages qui écrivent la vie de Nestor Burma (le nom n’est jamais cité) avant la série de Léo Malet. Dans les deux cas le résultat est très bon, à croire que Léo Malet inspire des auteurs plus jeunes que lui ! Ce sont même ces pastiches de Nestor Burma qui ont permis, selon moi, à Patrick Pécherot de trouver sa voie.

Les ouvrages de Léo Malet ont été constamment réédités, et les aventures de Nestor Burma ont donné naissance à une série télévisée très populaire avec Guy Marchand, puis aussi à des bandes dessinées en grande quantité. Tardi et Moynot s’y sont essayé avec un bon succès public. La jeune maison d’édition, french pulp qui publie entre autres du Peter Randa, s’est donc lancée sous la direction de Jérôme Leroy dans la production de nouvelles enquêtes du fameux détective. Pour l’instant trois épisodes sont programmés pour 2018. Le premier est justement celui de Serguei Dounovetz et se passe dans le XXème arrondissement. Serguei Dounovetz a écrit de nombreux polars de tendance libertaire. Il a fait le chemin inverse de Léo Malet. En effet, ce dernier était né à Montpellier puis avait fait de Paris sa ville d’adoption, Dounovetz est né à Paris puis est redescendu s’installer à Montpellier !

Le principe est cependant différent de celui mis en œuvre par Pécherot, il s’agit ici de faire évoluer Nestor Burma dans le monde d’aujourd’hui, donc de ne pas trop céder à la nostalgie. On va moderniser l’univers du détective de choc. Par exemple sa secrétaire ne sera plus Hélène Chatelain, mais une jeune noire aux formes sculpturales, nommée Kardiatou. L’alter égo de Burma dans la police sera une femme, la fille de Faroux, Stéphanie, une jeune femme un peu acariâtre ! Dounovetz récupère un de ses personnages créé antérieurement par lui, Niki Java, le journaliste. Il remplace Marc Covet le journaliste éponge. Mais il loge toujours rue des Petits-Champs.

L’histoire est assez embrouillée, évidemment. Nestor Burma se retrouve avec un faux cadavre, coincé entre des Kurdes et des Turcs qui se battent pour la possession d’un mystérieux dossier. Le plus souvent il est dans une situation d’infériorité, notamment par rapport aux femmes qu’il affronte, que ce soit la vieille maquerelle au passé sulfureux, ou la belle amazone du PKLF avec qui il a une relation sexuelle torride. Des morts, il y en a pas mal, c’est la règle du genre, et Nestor Burma se fait assommer, emprisonner. Il a du mal à relier les fils de son enquête. Entre la police et les services secrets français, il a du mal à naviguer. Mais il s’en sort ! Ce sont les Loups Gris qui donnent le titre au roman, et c’est Loups Gris sont ce qu’il y a de pire en ce sens qu’ils représentent une sorte de fascisme à la sauce turque. Dounovetz en rappelle d’ailleurs les relations doctrinales avec le nazisme.

La modernisation du personnage pouvait faire craindre le pire pour les connaisseurs de l’œuvre de Léo Malet, tant le personnage du détective de choc est rattaché à une époque singulière. Mais Serguei Dounovetz s’en tire très bien. En choisissant de recréer Nestor Burma avec des cadres bien délimités, il discipline même son écriture, l’intrigue est bien bouclée. Il y a d’excellents passages, comme par exemple l’enterrement au début de l’ouvrage, ou un peu plus loin la visite d’un immeuble délabré qui débouche sur un tunnel qui lui-même aboutit au cimetière du Père Lachaise, ce qui donne une vraie atmosphère, avec une génuflexion face au Mur des Fédérés. Ce qui donne envie de revisiter ce cimetière. L’ensemble est bien soutenu, le rythme est bon. Il y a une différence cependant entre la manière de travailler de Léo Malet et celle de Serguei Dounovetz, comme celle de Pécherot ou de Simsolo, c’est que Léo Malet construisait ses histoires sur une connaissance de l’histoire lointaine et approfondie de l’arrondissement qu’il visitait, comme si le passé expliquait le présent à travers des affaires criminelles oubliées.

Collage de Léo Malet

On appréciera aussi le côté rapide de l’écriture qui nous éloigne de ces gros pensums prétentieux qui envahissent la littérature polardière d’aujourd’hui et qui arrivent jusqu’à des 400 ou 500 pages, voire près de mille pour James Ellroy dont je n’arrive plus à terminer un seul de ses derniers ouvrages. Les loups de Belleville, c’est torché en 250 pages à la manière justement des pulps fictions, américains ou français des années quarante-cinquante. Ce premier opus des nouvelles aventures de Nestor Burma est très réussi, j’espère que les autres le seront tout autant, et que cela entraînera dans la foulée un renouveau des histoires de détectives qui ne semblent plus guère à la mode aujourd’hui.

Les prochaines parutions seront Terminus Nord en avril 2018, sous la plume de Jérôme Leroy, et en octobre 2018, un épisode écrit par Michel Quint. Le premier se passera dans le Xème arrondissement et le second dans le XVème. Ce qui laisse entendre que le projet serait de couvrir les vingt arrondissements de Paris.

[1] Cedric Perolini, Léo Malet, mauvais sujet, Latinoir, 2010.

[2] Les éditions du Scorpion avaient beaucoup de soucis avec la censure.

[3] Aujourd’hui la quasi-totalité l’œuvre de Léo Malet est publiée par Robert Laffont dans la collection Bouquins. Attention, la première édition des œuvres de Léo Malet en cinq volumes est meilleure que l’édition suivante en quatre volumes. Je le signale pour les jeunes amateurs, c’est donc bien la première édition chez Bouquins qu’il faut se procurer, on la trouve encore assez facilement sur Internet pour des tarifs peu élevés.

[4] Baleine, 2002.

3 commentaires

3 commentaires