-

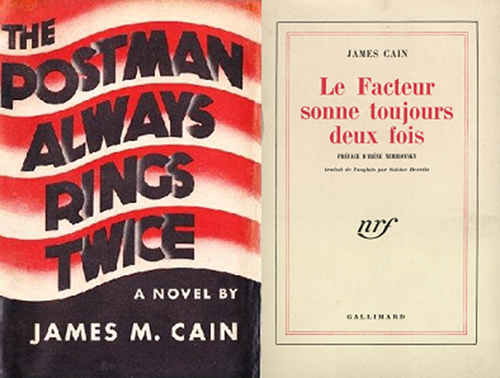

C’est la première adaptation du chef d’œuvre de James M. Cain, The Postman Always Rings Twice, archétype du roman noir, et un des meilleurs films de Pierre Chenal, réalisateur trop négligé selon moi. Il y en aura quatre en tout, trois bonnes, celle de Pierre Chenal, celle de Luchino Visconti en 1943 et celle de Garnett en 1946[1], et une très mauvaise, celle de Bob Rafelson avec la malheureuse interprétation de Jack Nicholson. Une cinquième version due au cinéaste hongrois György Feher intitulée Szenvedély (Passion) a été tournée en 1998 mais elle ne m’est pas parvenue. Les deux premières versions ont été tournées en dehors des Etats-Unis, et avant la guerre, c’est-à-dire, avant le développement du cycle classique du film noir. L’ouvrage était sorti en 1934, c’est-à-dire à une époque où on mesurait encore les ravages de la Grande dépression tant sur le plan économique que sur le plan du moral et des mœurs. Il fit scandale à sa sortie, et c’est sans doute pour cela qu’Hollywood qui commençait à se soumettre au diktat de la censure, le fameux code Hays, ne le portât pas à l’écran tout de suite, il fallut attendre 1946, et encore après avoir insisté et édulcoré le scénario. Rapidement l’ouvrage qu’on peut considérer comme une forme de « littérature prolétarienne », fut compris et analysé comme une forme révolutionnaire. Gallimard le traduisit en 1936 et le publiât dans la blanche. Du reste les romans de Dashiell Hammett qui étaient aussi publiés chez Gallimard commençaient à avoir du succès bien avant le Front Populaire et bien avant que la Série noire se spécialise dans la promotion du roman noir. La moisson rouge et La clé de verre sont publiées en 1932, Sang maudit en 1933. On peut associer le succès du roman noir américain avant la Seconde Guerre mondiale, non seulement à la transformation du mode de production en Europe vers une industrialisation rapide, mais aussi au fait que le roman américain est apprécié en général – voir le succès d’Ernest Hemingway par exemple – pour son style direct et pour s’intéresser à ce que pensent et ce que font aussi les classes sociales dites inférieures. Il se développe d’autant plus facilement que le cinéma devient le premier loisir populaire urbain.

Le roman de James M. Cain fait partie de ces œuvres qui seront fondatrices d’une thématique et d’une esthétique particulière au roman noir. On ne compte pas les ouvrages qui se sont inspirés de la trame qu’il a inventé, par exemple, Frédéric Dard qui publia Le pain des fossoyeurs sous son nom en 1957 ou encore James Hadley Chase, dont le roman Come easy, go easy écrit en 1960[2], a été adapté au cinéma par Duvivier sous le titre Chair de poule[3]. Dans le roman de Frédéric Dard, Délivrez nous du mal, 1956, qui inaugure son cycle noir dans la collection « Spécial police », on peut aussi voir l’influence de ce grand roman de Cain dans la manière dont le héros accepte finalement sa condamnation à la peine capitale. Il est très intéressant de comprendre que les premières adaptations du Facteur sonne toujours deux fois sont le fait d’européens, et que ces adaptations précèdent le développement du cycle du film noir américain. En effet, cela montre que la rigueur de la classification de Borde et Chaumeton, si elle est intéressante, est bien trop restrictive[4], car non seulement elle ne se préoccupe pas du film noir avant la guerre, mais elle ne relie pas le film noir américain aux autres cinématographies. Il est remarquable que les premières adaptations de ce chef d’œuvre du roman noir soient venues de France et d’Italie, s’inscrivant dans le développement du réalisme poétique français ou du néo-réalisme à venir en gestation de l’autre côté des Alpes. Curieusement ces deux adaptations conserveront leur caractère spécifique national, ce qui semble consolider le statut universel du film noir.

Nick a plutôt bon cœur et va nourrir Frank, puis lui donner du travail

Frank est un vagabond qui n’a pas trop envie de travailler. Sans argent, il échoue dans un coin perdu où il va rencontrer Nick Marino le propriétaire débonnaire d’une station-service. Celui-ci qui a bon cœur, va lui offrir à manger, puis il va l’embaucher. Frank ne serait pas rester s’il n’avait entraperçu la belle et jeune Cora, la femme de Nick. Celle-ci semble s’ennuyer avec cet homme qu’elle juge trop âgé et peu moderne, et rêve de partir vers des contrées plus riantes. Rapidement Frank la séduit tandis que le naïf Nick est parti à la ville commander une enseigne au néon. Ils vont se mettre à rêver d’une vie meilleure qui passerait par la disparition de l’encombrant mari. Ils commencent par échafauder une combine foireuse, le mari étant sensé glisser dans la baignoire et se fendre le crâne. Mais ça ne marche pas. Pendant que Nick est à l’hôpital, Frank et Cora veulent s’en aller, ils tentent une fugue, mais Cora renonce et revient chez son époux. Celui-ci va toutefois partir à la recherche de Frank jusqu’à Marseille et le ramener chez lui. Peu après Frank et Cora assassinent Nick et maquillent le crime en accident de voiture. Nick est blessé dans l’accident. Mais le juge les soupçonne fortement à cause d’une assurance sur la vie que Nick avait contractée. Cependant grâce au témoignage d’un assureur, ils sont blanchis, ils doivent maintenant faire face à un cousin maître-chanteur. Ils vont arriver à s’en débarrasser, et puis Cora annonce à Frank qu’elle est enceinte. Alors que tout semble s’arranger, Cora et Frank ont un accident de voiture, non simulé cette fois : la jeune femme décède. Mais Frank sera condamné pour ce crime qu’il n’a pas commis et finira sur l’échafaud.

Frank suggère à Nick de mettre une enseigne plus moderne

Le scénario qui est dû à Charles Spaak, suit à quelques détails près l’ouvrage de James M. Cain. Il y a quelques simplifications sur la fin, par exemple l’arrivée du cousin maître-chanteur, ou encore la rapidité avec laquelle la culpabilité de Frank est assurée par la justice pour la mort pourtant accidentelle de Cora. Egalement si Le dernier tournant traite d’une passion amoureuse entre deux paumés, l’aspect sexuel de l’histoire passe relativement au second plan. Dans l’ouvrage de Cain, la crise économique est très présente, ici c’est plutôt l’esprit du Front Populaire, l’accordéon et les flonflons du bal du 14 juillet. Mais il reste que le sujet c’est bien la rencontre de deux cynismes qui se font piéger par leur passion et qui ne peuvent plus se passer l’un de l’autre. Plus que de la cupidité, c’est une question de liberté : en effet, les deux amants maudits n’apprendront qu’ex post que la mort de Nick va leur rapporter beaucoup d’argent. Cette passion folle qui va les mener à l’anéantissement est sans espoir, même si elle les fait exister de manière très éphémère. Frank va perdre volontairement sa liberté de vagabond et se passer lui-même la corde au cou dans cette union de deux solitudes.

Cora et Frank combinent pour se débarrasser de Nick

Tout cela est assez bien connu, mais ce qui est le plus surprenant dans ce film, c‘est l’excellence de la mise en scène qui va anticiper sur l’esthétique qui se déploiera dans le cycle classique du film noir. Le film ayant été tourné juste avant la guerre il est bien difficile de dire que c’est celle-ci qui a produit les formes mêmes qui vont devenir récurrentes par la suite. Un exemple parmi tant d’autres : la longue séquence qui voir à la fin du film le prêtre arriver pour accompagner Frank à l’échafaud. Filmée à travers les barreaux, elle saisit la profondeur de champ grâce à un travelling arrière qui permet de mettre en valeur les formes géométriques du décor. Cette scène semble aussi avoir inspiré Tay Garnett. Egalement les scènes qui sont tournées dans la salle de l’auberge, font preuve d’une grande fluidité en utilisant un angle plongeant qui donne de la respiration et du mouvement. Ce film fait part d’une grande maîtrise de Pierre Chenal. A la manière des cinéastes américains, il s’applique à tirer des diagonales intéressantes, comme quand Frank s’en va en laissant Cora au bord de la route, cette manière de filmer les amants sur la route en train de se défaire, sera reprise dans les autres versions, celle Visconti et de Tay Garnett, ce qui signifie sans doute que ce film était connu et apprécié des réalisateurs étrangers. Même chose quand Frank l’accompagne au train et que celui-ci s’en va. Le jeu des ombres et des lumières, l’équivoque de la nuit sont également très réussis.

Après s’être disputé avec Cora Franck part tout seul

Pierre Chenal n’est pas un cinéaste mineur, non seulement parce qu’il développe des thématiques intéressantes, mais aussi parce qu’il est un véritable créateur de formes nouvelles. Je l’avais déjà signalé à propos d’un autre de ses films noirs, l’excellent Rafles sur la ville[5]. Il est clairement dommage que sa carrière ait été interrompue pendant l’Occupation et qu’il ait retrouvé ensuite assez peu d’occasion de tourner. Le dernier tournant apparaît bien plus moderne que la plupart des films qui se faisaient à l’époque, il rivalise largement avec Panique de Duvivier par exemple ou le meilleur de Renoir. On notera tout de même une insuffisance matérielle, le son n’est pas très bon, les voix sont criardes et pointues, et l’éclairage parfois insuffisant.

Frank pousse la voiture dans le ravin

L’interprétation est intéressante. Fernand Gravey trouve ici son meilleur rôle en interprétant Frank. Sans doute à cause de son physique, il était plutôt enclin à jouer les godelureaux ou les aristocrates ruinés, mais moins souvent les voyous et les marginaux. Ici il manifeste une vraie inquiétude, une fragilité. C’est pourtant Corinne Luchaire qui est la plus remarquable. C’était la fille de Jean Luchaire, personnage sulfureux, collaborateur notoire et sans scrupule qui profitait de tout ce que la collaboration pouvait lui offrir : l’argent les femmes, une position sociale avantageuse, en échange desquelles il régnait sur l’ensemble de la presse collaborationniste. Il sera fusillé en 1946. Sa fille connut aussi un destin tragique, mais pour bien d’autres raisons. Droguée, partouzarde, elle fut mariée plusieurs fois et mourut en 1950 de la tuberculose après avoir été condamnée à 10 ans d’indignité nationale pour ses relations sexuelles avec un officier autrichien avec qui elle aura un enfant. Elle n’avait même pas trente ans. Il ne semble pas qu’elle se soit intéressée plus que ça aux questions politiques. Elle avait connu la gloire dans Prison sans barreau de Léonide Moguy où elle partageait la vedette avec un autre acteur, Roger Duchène, dont les implications dans la collaboration l’éloignèrent des studios après la guerre jusqu’à ce que Melville aille le chercher pour le rôle-titre de Bob le flambeur. En tous les cas ici, Corinne Luchaire est grandiose. Il est du reste étonnant qu’elle ne tournât pas durant l’Occupation. Elle représente ici une détermination bornée qui frise l’hystérie sournoise, mais en même temps, elle accède à des sentiments amoureux et passionnés. Elle joue aussi bien la jalousie que l’alanguissement. Son physique curieux l’aide bien. Une mélancolie neurasthénique se dégage de son personnage. Michel Simon dans le rôle du mari cocu, mais content, est sans doute le moins convaincant des membres de ce trio infernal. Il ne connait guère la sobriété dans le jeu. Mais enfin il tient bien sa place. La prestation de Robert Le Vigan, grand délateur, antisémite notoire et pote avec l’infâme Céline, est un peu du même tonneau : beaucoup de cabotinage, un jeu très peu moderne qui sent son théâtre de province d'avant-guerre à un kilomètre. Plus étonnant est sans doute Marcel Vallée dans le rôle du juge d’instruction qui harcèle Frank pour lui faire signer n’importe quoi avec la volonté confuse de perdre le couple en les jouant l’un contre l’autre. Il est excellent. L’action se passant en Provence, Charles Blavette fera un petit rôle de composition. On y verra aussi Marcel Duhamel dans le rôle du témoin pressé, c’est un peu une façon anticipé de rendre hommage au père de la Série noire qui n’existait pas encore. Et puis l’épouse de Pierre Chenal, Florence Marly au physique curieux – elle était d’origine tchèque, dans le rôle de Madge, l’étrange dompteuse de fauves, chasseuse émérite.

Cora va voir sa vieille mère souffrante

C’est donc un film très important, non seulement parce qu’il est la première adaptation réussie du chef d’œuvre de James M. Cain, mais aussi parce qu’il innove dans le développement d’une esthétique particulière au film noir qui sera reprise et développée ensuite aux Etats-Unis. Il est très dommage que ce film se trouve aujourd’hui difficilement dans une bonne copie, il mérite beaucoup mieux que ça. A l’heure où j’écris ces lignes, il n’est même plus disponible chez René Château en DVD. Une nouvelle version restaurée serait nécessaire pour mieux l’apprécier encore. C’est un film que j’ai vu plusieurs fois, mais jamais dans des bonnes copies ! En tous les cas ceux qui ne le connaissent pas encore auront la chance de découvrir sans doute un des très grands films noirs français.

Le prêtre vient accompagner Frank à l’échafaud

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/le-facteur-sonne-toujours-deux-fois-the-postman-always-rings-twice-tay-a114844514

[2] James Cain intentera un procès pour plagiat contre Chase, procès qu’il gagnera.

[3] http://alexandreclement.eklablog.com/chair-de-poule-julien-duvivier-1963-a119337556

[4] Raymond Borde et Etienne Chaumeton, Panorama du film noir américain, 1941-1953, Editgions de Minuit, 1955.

[5] http://alexandreclement.eklablog.com/rafles-sur-la-ville-pierre-chenal-1957-a114844814

votre commentaire

votre commentaire

-

Byron Haskin n’est pas un spécialiste du film noir, il est surtout connu pour ses incursions heureuses dans la science-fiction. Mais enfin, on lui doit le très bon I walk alone en 1948, avec Burt Lancaster, Kirk Douglas et déjà Lizabeth Scott. Ici, le scénario est tiré d’un roman que Roy Huggins avait publié en feuilleton dans le Saturday evening post. Cela avait été un succès, sans doute à cause des multiples rebondissements de l’intrigue, et donc on en avait tiré un ouvrage puis celui-ci avait été traduit en français et publié dans la collection bon marché « l’énigme » chez Hachette. Roy Huggins n’est pas n’importe qui. A Hollywood il a un peu tout fait, producteur de séries télévisées qu’il a créées, comme Maverick ou The fugitive qui ont connu de grands succès. Il est aussi connu pour avoir dénoncé 19 membres du parti communiste auquel il était affilié, avec comme excuse que ceux-ci avaient déjà été dénoncés devant l’HUAC ! On va voir d’ailleurs que le côté « morale ordinaire » ne le quittait pas.

Les Palmer ont été invité par des amis à un diner, mais au dernier moment, Jane refuse de s’y rendre. Faisant demi-tour sur une route un peu déserte, une voiture les croise et son conducteur jette une lourde sacoche dans le véhicule des Palmer ! Après avoir semé leurs poursuivants, les Palmer rentrent chez eux et ouvrent le sac qui contient en fait une grosse somme en billets usagés. Si Jane veut conserver cette petite fortune pour son usage personnel, Alan est honnête et voudrait bien aller le rendre à la police, il pense que cette fortune tombée du ciel porte malheur et que leur couple ne survivra pas. En attendant, ils vont planquer le sac à la consigne de la gare. Jane pense cependant qu’elle amènera son mari à composition. Mais le lendemain, tandis qu’Alan est parti travailler, elle reçoit la visite d’un personnage louche, Danny Fuller, qui lui demande de lui rendre son argent. Jane nie, mais comme Danny se fait menaçant elle lui propose de l’aider à retrouver le sac de billets, contre la moitié de la somme qu’il contient. Elle croit que le ticket de la consigne est toujours dans la poche du manteau de son mari. Elle en profite pour se laisser séduire par Danny. Elle met une combine compliquée au point. Entraînant son mari dans une soi-disant promenade sur le lac – il semble que ce soit le Parc McArthur – elle le tue et le jette à l’eau avec la complicité de Danny. Puis tous les deux rentrent chez elle comme si de rien n’était. Elle va ensuite laisser sa voiture avec les clés dessus au bord de la plage pour se la faire voler. Mais en face de chez elle habite la sœur d’Alan qui trouve un peu louche toutes ces allées venues. Jane va signaler la disparition de son mari à la police. Puis elle va voir Danny qui a conservé le manteau d’Alan. Mais elle ne trouve pas le ticket et est prise d’un évanouissement. En fait c’est la sœur d’Alan, Kathy, qui a récupéré le ticket dans le tiroir de la commode. Elle le cache chez elle. Tandis que Danny et Jane se rongent les sangs pour retrouver le maudit ticket, un nouveau personnage apparaît, Don Blake, qui prétend avoir connu Allan à l’armée. Lui aussi semble louche. Jane veut se débarrasser de Kathy, et demande à Danny d’acheter du poison. Les choses s’accélèrent, et tandis qu’une idylle se noue entre Kathy et Don, Jane empoisonne Danny puis s’enfuit au Mexique. C’est là que les choses se dénoueront Don est en réalité le frère du premier mari de Jane qui est mort dans des conditions mystérieuses. En rusant, il va lui faire avouer qu’elle a bien tué Alan et qu’elle a coulé son corps dans le lac. La police interviendra trop tard pour empêcher Jane de tomber par la fenêtre d’un appartement qu’elle avait loué dans un hôtel de luxe. Kathy et Don qui en fait s’appelle Blanchard, vont pouvoir filer le parfait amour.

Alan Palmer cherche à dissuader sa femme de garder l’argent

C’est donc d’abord une histoire à rebondissements où la complexité des caractères s’efface derrière la subtilité de l’intrigue. Deux thèmes dominent : d’abord une analyse de la cupidité et des ravages que ce sentiment indigne peut produire, ensuite bien sûr le portrait d’une sorte de veuve noire qui tue sans état d’âme tous ses amants successifs. Mais il y a également le chantage qu’exerce Danny Fuller sur un autre personnage mystérieux qui traficote des factures de gestion de l’eau municipale. Au début, on prend Danny pour une sorte de gangster, pourtant ce n’est qu’un maître-chanteur qui roule des mécaniques. Qui trop embrasse mal étreint, et probablement c’est cette trop grande profusion de thèmes qui rend le film problématique. Pour combler les vides, le film devient très bavard et la plupart des scènes se passent, comme au théâtre dans le décor de l’appartement des Palmer : il faut bien expliquer au spectateur ce qui se passe, sinon il ne peut plus suivre. On a droit à des leçons de morale en permanence comme quoi l’argent ne fait pas le bonheur et le crime ne paie pas. Certes on peut toujours rétorquer que ces discours reflètent très bien les obsessions des Américains par rapport à l’argent et à la réussite, la crainte de la montée du pouvoir féminin dans la société d’après-guerre, mais ça ne passe pas vraiment.

Jane promet à Fuller de tout faire pour retrouver l’argent

Si quelques traits spécifiques du film noir sont très visibles dans la réalisation, l’ensemble est filmé assez platement. Haskin multiplie les plans rapprochés et les oppositions de visages dans le cadre. Il y a peu de mouvement d’appareil, peu de relief donc, et même la photographie n’est pas d’une très grande qualité. Il est vrai que la version que je possède a été éditée par Bach film, et qu’elle a été tirée à partir d’une copie vieillie, sombre et rayée. Sans doute n’en avait on pas une meilleure sous la main. Bien que ce ne soit pas un film de série B, il ne semble pas que le budget ait été suffisant ne serait-ce que pour éclairer correctement les scènes. Cela se passe à Los Angeles. Les décors extérieurs sont mal et peu utilisés. Tout cela manque de fluidité. Même la gare et sa consigne ne sont pas filmées correctement, l’angle choisit n’est jamais le bon et l’immobilité quasi-totale de la caméra gâche la scène. En même temps cela montre bien les limites de Byron Haskin comme réalisateur, il n’est ni Edgard Ulmer, ni Rudolph Maté qui eux savaient saisir le mouvement[1].

Sur la barque l’irréparable va être commis

Mais le film a des qualités tout de même. Et en premier lieu une belle distribution. Lizabeth Scott qui porte le film sur ses épaules est Jane cette sorte de Barbe-bleue féminin et sans complexe, toujours à inventer une turpitude nouvelle pour tester jusqu’où elle peut aller. C’est une actrice assez curieuse, trop jolie pour jouer les rôles de caractère à la Joan Crawford, elle n’était pas assez belle pour rivaliser avec les grandes stars de l’époque. On l’a surnommée la Lauren Bacall du pauvre, c’est assez injuste. Elle en avait parfois quelques airs, et surtout elle avait une voix très grave qui pouvait parfois surprendre. Mais on a beau dire, elle a fait tout de même une jolie carrière dans le film noir. Elle a tourné aux côtés d’Humphrey Bogart, Robert Mitchum, Kirk Douglas. J’en passe. Elle mettra un terme à sa carrière encore assez jeune, peut-être à la suite de révélations de Confidential, magazine hollywoodien à scandales, sur sa sexualité, elle était lesbienne[2]. On peut se demander si ce n’est pas cela qui l’a marginalisée et finalement l’a conduite à un oubli relatif. Mais peu importe, ici elle trouve un des rôles les plus complets de sa carrière, jouant aussi bien sur le registre de la peur et de la colère que sur celui de la séduction et de la manipulation. Et puis il y a l’incroyable Dan Durya dans le rôle de Danny le maître-chanteur. C’est un abonné des rôles de mauvais, de violents, de psychopathes. Acteur sous-estimé, il tire parti d’un physique étrange et puissant. Il y a également un autre acteur que j’aime bien, c’est Arthur Kennedy dans le rôle du mari honnête et compatissant. C’est lui aussi un compagnon de route des amateurs de films noirs. Il est impeccable et tout en nuances. Don De Fore dans le rôle de Don Blake, alias, Blanchard, est le seul qui jure vraiment dans la distribution. Son physique mou lui ôtant toute crédibilité, on le voit plutôt dans des farces familiales à la Disney que dans des films noirs. Ce n’est pas qu’il soit mauvais acteur, mais quand il menace, on a plutôt envie de rigoler. Barry Kelley est un habitué des films noirs, une figure. Très décoratif, il est ici le policier Breach qui patauge dans son enquête. La performance de la grande Kristine Miller n’est pas non plus très remarquable, mais enfin elle tient sa place dans le rôle de la sœur jalouse. Haskin aurait peut-être pu tirer un meilleur parti de son physique, elle était grande et solide, mais elle fut ensuite absorbée par la télévision. Elle décédera la même année que Lizabeth Scott en 2015.

Don Blake prétend être un ami d’Alan

On a donc compris que ce film peut se voir sans soucis, avec une belle distribution et un scénario à rebondissements, mais il ne faut pas s’attendre à une réalisation qui vous prendrait aux tripes et qui resterait longtemps gravée dans vos mémoires. Le film n'a pas eu de succès, et il sera rebaptisé Killer bait pour une nouvelle exploitation sur un circuit de distribution moins ambitieux.

A la gare, Jane veut récupérer le sac

[1] Je pense à Maté à cause de Union station. http://alexandreclement.eklablog.com/midi-gare-centrale-union-station-rudolph-mate-1950-a114844756

1 commentaire

1 commentaire

-

Detour est un film culte comme on dit, et sans doute encore plus aux Etats-Unis que chez nous. S’il y a une chose que le film noir nous apprend, c’est que de faire de l’autostop n’est jamais une bonne idée. Ida Lupino en refera encore la démonstration quelques années plus tard de très belle façon dans The hitch-hicker[1]. Mais ce thème reviendra encore souvent. Hitcher sur un thème assez proche de The hich-hicker, fera l’objet de deux films, l’un en 1986 et l’autre en 2007. Aux Etats-Unis, la vaste étendue du territoire fait que les routes sur longue distance ne sont pas très sûres. C’est un thème paranoïaque parfait. Ulmer va l’illustrer brillamment à partir d’un roman de Martin M. Goldsmith qui a eu une grosse réputation en son temps. Goldsmith passait son temps à voyager, notamment au Mexique, ce vagabond écrivait pour financer ses déplacements, d’abord des romans, mais aussi des scénarios pour des films noirs aussi bien que des westerns. En dehors de Detour, on lui doit le scénario de Shakedown de Joseph Pevney et celui de The narrow margin de Richard Fleischer, ce qui n’est pas rien. Ses livres ne sont pas traduits en français. Il n’a pratiquement travaillé que pour des films de série B. Martin M. Goldsmith avait vendu les droits d’adaptation de son ouvrage à condition d’en être le scénariste. La différence entre le livre et le film semble résider d’abord dans l’importance moindre que tient l’histoire entre Sue et Roberts dans le film, et aussi que dans le livre elle est une danseuse ratée au lieu d’une chanteuse.

Al Roberts voudrait bien se marier avec la chanteuse Sue qu’il accompagne tous les soirs au piano et dont il est très amoureux. Mais celle-ci veut rencontrer le succès et le quitte pour Hollywood tout en lui promettant de l’épouser un peu plus tard. Roberts lui téléphone de temps en temps, mais comme elle lui manque, il décide de la rejoindre. Il n’a pas d’argent, aussi il va se livrer aux joies de l’auto-stop. A partir de New-York, il va traverser l’Amérique. Ça ne marche pas très fort, sans doute parce que Roberts a une tête de bandit. Mais voilà qu’il est pris en stop par un certain Charles Haskell qui conduit une très belle voiture décapotable. Il parait très aimable, lui offre même à manger. Il lui raconte qu’il s’est disputé avec une femme qu’il avait prise en stop et qu’il voulait sauter. Mais alors que Roberts le remplace pour la conduite du véhicule, ils doivent s’arrêter en pleine nuit pour remonter la capote car il commence à pleuvoir. Haskell dort, et Roberts n’arrive pas à la réveiller. Lorsque Roberts ouvre la portière, il tombe et se fend le crâne sur une pierre. Craignant qu’on ne le désigne comme un criminel, Roberts va prendre sa place, se débarrassant de de son identité, il endosse celle de Haskell. Il pense que si on retrouve le cadavre, on croira qu’il s’agit de lui. Il a hâte de retrouver Sue. Mais malencontreusement il s’arrête à une station-service pour faire le plein. Là il croise une jeune femme Vera qu’il va prendre en stop. Mais celle-ci se rend compte qu’il n’est pas Haskell, c’est elle qui s’est disputé avec lui ! Elle va donc faire chanter Roberts. Elle est un peu neurasthénique, tuberculeuse, méchante comme une teigne. Elle lui pique le pognon que lui-même avait pris dans les poches d’Haskell, puis, arrivés dans un motel, elle lui propose de coucher avec elle. Ce qu’il refuse et qui la vexe terriblement. Le lendemain ils doivent vendre la voiture, puis se séparer. Mais la vente cafouille. En fouillant la voiture, Vera trouve un journal qui parle de la maladie du père d’Haskell, elle a une autre idée : attendre que le vieux décède pour empocher la fortune du vieux, en faisant passer Roberts pour le fils. Mais Roberts refuse encore au motif que cela ne serait pas trop réaliste. Menaçant de le dénoncer à la police, elle s’enferme dans la chambre, mais Roberts tire sur les fils du téléphone et l’étrangle ! il l’a tuée accidentellement et finalement il attendra que la police le capture et le mette en prison.

Roberts se souvient

La narration est éminemment subjective, partant d’un flash-back, elle suit le récit que nous donne Roberts en voix off. Mais on n’est pas obligé de le croire, et on peut penser au contraire qu’il a tué Haskell pour s’emparer de la voiture, puis Vera pour tout garder et échapper au chantage. La fatalité c’est ce qui guide la vie de ce loser de Roberts. Et chaque fois qu’il fait une rencontre, il descend d’un cran supplémentaire. Les plans de coupe des conversations avec Sue laissent entendre qu’elle le trompe et qu’en fait elle ne veut plus le revoir. Les femmes font son malheur, si Sue le trompe probablement, Vera est une vraie mégère d’une méchanceté hors norme qui s’applique à lui pourrir la vie. C’est un film très érotique aussi, c’est tout juste si après l’avoir enfermé à double tour Vera ne viole pas Roberts ! cette volonté de mettre la prédation sexuelle d’une femme si elle est déjà courante dans le roman noir, elle est bien moins explicite dans les films noirs. Il n’est pas étonnant qu’elle se fraie un chemin dans un petit film B sur lequel la censure était bien moins sévère. En tous les cas, Detour est fondé sur la peur des femmes un peu trop émancipées, mais celles-ci sont présentées comme terriblement attirantes. Le troisième personnage de cette histoire est Charles Haskell. Il est tout aussi ambigu que les deux autres, sa bonhommie cache un redoutable escroc. Pas un personnage pour racheter l’autre.

A New-York petit pianiste sans ambition il est heureux avec Sue

C’est un film a tout petit budget produit par PRC, une petite firme de Poverty Row qui travaillait quasi exclusivement que sur des films de série B, le bas de gamme des studios hollywoodiens. Ulmer racontait que le film avait été tourné en seulement six jours avec un budget de 20 000 $. Mais en réalité il se vantait, Ann Savage a expliqué que le tournage dura presqu’un mois pour un budget de 100 000 $[2]. La fille de George Ulmer avance que le tournage a duré 14 jours[3]. Ce budget restreint va obliger à des prouesses de stylisation. Par exemple, lorsque Roberts raccompagne Sue à la fin de la nuit, cela se passe dans un brouillard à couper au couteau, ce qui évite les décors coûteux. Il n’empêche qu’Ulmer va compenser ce caractère étriqué en jouant sur la fluidité de la mise en scène, en choisissant des angles intéressants, mais aussi en utilisant les mouvements de caméra pour amplifier la tension et donner un peu de profondeur. Au début du film on voit Roberts nous raconter sa vie en gros plan, puis la caméra recule pour saisir la profondeur du bar où il est attablé, et enfin tourne lentement vers la droite tout en gardant en point de mire l’ouverture vitrée qui se trouve au fond de la pièce. Parmi les autres scènes remarquablement filmées, on peut citer le numéro de chanteuse de Sue accompagnée au piano par Roberts. Il y a un mouvement de grue qui part en arrière en passant par-dessus la tête des danseurs, ou encore lorsque Roberts défonce la porte de la chambre où Vera s’est enfermée, avec un travelling avant qui va la dévoiler étranglée été pendouillant au bord de son lit.

Haskell est mort

L’interprétation est exceptionnelle. C’était le troisième film que le couple Tom Neal – Ann Savage tournait, ils en feront encore deux ensemble, mais c’est le seul film dont on se souvienne. Le scénario est écrit de telle façon qu’on voit Tom Neal du début jusqu’à la fin. Cet acteur est toute une histoire à lui tout seul, un roman noir. Ancien boxeur, il donna une raclée à Franchot Tone qui lui avait piqué sa femme. Il sera blacklisté pour ses violences, et non pour des raisons politiques, sa femme aussi d’ailleurs. Il se reconverti en jardinier à Palm Springs. Mais il tua aussi (accidentellement évidemment) sa troisième femme d’une balle dans la nuque ! Condamné à 10 ans de prison pour homicide involontaire, il décédera d’une crise cardiaque quelques mois après sa sortie de prison. A part ça comme disait son fils Tom Neal Jr, c’était un type plutôt sympa. On comprend que c’était tout à fait l’acteur qu’il fallait dans ce rôle de pianiste malchanceux, sa vie étant un vrai roman noir. Il est très bien. Mais c’est Ann Savage qui est tout de même la plus remarquable de ce couple bizarre. Dotée d’un physique curieux, les yeux cernés, la mine revêche, elle s’en donne à cœur joie pour démontrer sa hargne et son entêtement imbécile qui la mènera elle aussi sur la pente fatale. Plus qu’une garce, c’est une vraie brute au féminin ! Elle trouvera peu de rôles à la hauteur de son talent, et après un détour par la télévision, elle renoncera à ce métier scabreux. Elle décédera en 2008 dans un petit appartement de Los Angeles oubliée de tous, sauf des amateurs de Detour bien sûr. Il y a deux autres personnages. Sue, incarnée par Claudia Drake, était une vraie chanteuse, c’est elle qu’on entend dans le film. Elle fit une petite carrière dans le film B, mais la plupart de ses films ne sont pas arrivés jusqu’à nous. Et puis Edmund MacDonald dans le rôle de Charles Haskell, un autre acteur de séries B. il est très bien dans ce rôle de hâbleur professionnel. Il faudrait aussi ajouter la voiture de Haskell, c’est une Lincoln Continental de 1941, avec de beaux enjoliveurs.

La police ne se doute pas que Roberts a usurpé l’identité d’Haskell

C’est donc un excellent film noir dont la réputation est tout à fait méritée. On peut le placer très haut. C’est un film vraiment amer, Roberts est un personnage aigre voué à l’échec, mais la manière dont il est filmé tend à montrer que ses plaintes ne sont guère recevables et qu’il passe son temps à nous mentir : c’est le portrait d’un homme jaloux et envieux, sans ressort, incapable de prendre les bonnes décisions qui ne sait que gémir sur ses échecs. L’agressivité de Vera, y compris sur le plan sexuel, la distingue assez de toutes ces femmes fatales qui peuplent le film noir. C’est comme une revendication d’une égalité de sexe dans la turpitude.

Vera ne veut plus vendre la voiture

Le film fut l’objet d’un remake curieux en 1992 de Wade Williams qui a engagé le propre fils de Tom Neal pour le rôle de Roberts. Je ne l’ai pas vu, mais tout le monde s’accorde à dire que c’est un désastre et que Tom Neal Jr n’aurait jamais dû se lancer dans cette aventure. Je pense que ce film a inspiré à la fois Patricia Highsmith et Frédéric Dard, la première pour The talented Mr Ripley en 1955 et le second pour la première aventure de Kaput, La dragée haute, toujours en 1955.

Vera est morte

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/le-voyage-de-la-peur-the-hitch-hicker-ida-lupino-1953-a119451692

[2] Lisa Morton, Kent Adamson, Savage Detours: The Life and Work of Ann Savage. McFarland & Co, 2009.

[3] http://streamline.filmstruck.com/2012/03/10/detours-detour/

votre commentaire

votre commentaire

-

Ce film assez peu connu de John Brahm vaut bien mieux que sa réputation. Aussi bien pour le scénario nostalgique qu’il développe que pour les acteurs. Il y a un rappel de la thématique de Casablanca à travers la romance ente Matt et Linda, mais aussi avec l’exotisme des lieux, même si le fond reste une histoire criminelle sur fond de trafic de perles.

Après la guerre, Matt Gordon revient à Singapour

Matt Gordon revient à Singapour après la guerre. C’est un aventurier, trafiquant de perles. Mais il est plutôt amer, en effet, en retrouvant l’hôtel où il loge, il se souvient de son histoire d’amour avec Linda. Ils se sont connus quelques jours avant que le Japon n’attaque Singapour. Très épris l’un de l’autre, ils font le projet de se marier rapidement. Matt de son côté était pourchassé par Mauribus et ses sbires qui veulent mettre la main sur un lot de perles, mais aussi par le commissaire Hewitt qui traque les trafiquants. Dans le bombardement japonais, l’hôtel où il caché les perles a brulé en partie, et il pense que Linda est morte sous les décombres. Il hésite un peu, étant là pour récupérer les perles qu’il a caché, et sur lesquelles Mauribus et Hewitt ont des vues pour des raisons différentes. Il achète un bateau. Mais d’une manière inopinée, il retrouve Linda. Elle danse avec un anglais. Il l’interpelle, mais celle-ci dit qu’elle s’appelle Ann, et surtout qu’elle ne le reconnait pas. En réalité elle est devenue amnésique après le choc du bombardement. L’amertume de Matt est bien réelle, sachant qu’elle est mariée, il n’insiste pas et s’apprête à quitter le territoire. Mais la bande à Mauribus va changer le destin. En effet, persuadé que Matt cache les perles, ils vont enlever Ann (ou Linda) pensant la faire parler. Matt va intervenir, sauver Linda. Mais dans la bagarre elle a été choquée. Son mari la récupère. Tandis que Matt s’apprête à regagner les Etats-Unis, Linda se réveille et son mari comprenant qu’il l’a perdue, qu’elle ne l’aimera jamais aussi profondément qu’elle a aimé Matt, il l’amène à l’aéroport d’où elle s’envolera pour San-Francisco.

Il se remémore son projet de mariage avec Linda

L’argument peur paraitre assez mince il est vrai. Et donc tout va tenir dans la manière dont il va être mis en scène. C’est une fois de plus le thème de l’amnésie qui se trouve au cœur de l’histoire. C’est en fait un test de la sureté des sentiments de Linda pour Matt. Elle lui a offert une bague sur laquelle des inscriptions parlaient d’amour unique et de fidélité. Or comme elle a été internée dans un camp japonais par la force des choses, et qu’elle a été sauvée par Van Leyden, elle a épousé ce dernier. Ce n’est donc pas sa faute si elle a trahi Matt. Il s’ensuit que de revoir celui-ci sera une épreuve sur la sincérité de ses sentiments passés. Dans une ambiance exotique, coloniale, Matt représente la vigueur de l’Amérique face à la mollesse de la vieille Europe représentée ici par un anglais plutôt falot. Van Leyden est propriétaire d’une grande plantation. Il n’a pas vraiment d’avenir avec les mouvements de décolonisation qui s’annoncent. Physiquement et moralement, il ne peut pas rivaliser avec Matt, aussi il s’applique à masquer le passé pour protéger son présent. Il ira même jusqu’à demander à la police d’arrêter Matt ! Mais il y a bien d’autres oppositions sur lesquelles joue le scénario. D’abord cette division entre bons et mauvais asiatiques, les bons ce sont les singapouriens qui peuvent être Chinois ou Malais, chrétiens ou bouddhistes, et les mauvais sont les Japonais. Il y a évidemment une condescendance critiquable vis-à-vis des Singapouriens qui sont présentés comme des misérables, incultes et peu développés, se reproduisant comme des lapins. Certes à cette époque-là le miracle asiatique n’a pas eu encore lieu, mais Singapour va se développer très rapidement et doubler les Etats-Unis en termes de PIB par tête. Le film n’anticipe pas ce mouvement, on verra donc les bons officiers du culte porter la bonne parole chrétienne à des peuplades soumises que l’Occident a eu la bonne idée d’éduquer. Ce n’est cependant que le background, après tout c’est aussi ce genre de background qu’on trouve dans Casablanca. Evidemment on retombe sur le thème du bon délinquant, représenté par Matt, et du mauvais colon respectueux des lois, mais qui hypocritement cache la vérité qu’il connait à sa femme. L’ambiguïté est aussi représentée par Hewitt, le flic qui rêve de coincer Matt, mais qui finalement, plus sentimental qu’il n’y paraît, le laissera partir. C’est un peu la même figure que le capitaine Renault dans Casablanca.

La guerre venant, Matt incite Linda à partir

Malgré le schématisme extrême de l’histoire, le film est très agréable parce que la réalisation est solide et le propos humaniste. Pour une fois John Brahm a bénéficié d’un budget confortable. Il va donc profiter d’abord de décors très soignés. Il prend également son temps pour filmer, c’est-à-dire qu’il ne se contente pas de poser sa caméra et de la laisser aller. Il invente des mouvements intéressants, que ce soit pour donner du champ à l’affaire, ou pour mêler des mouvements de foules qui se font dans un sens contraire. C’est très net dans l’arrivée de Matt à l’Aéroport : on passe sans plan de coupe de Matt à Sascha – l’homme de main de Mauribus – ou de Matt à Hewitt. La scène où Matt découvre que Linda est encore en vie est particulièrement soignée. Cela se passe dans la salle de bal, pendant que tout le monde danse : la caméra se faufile, passe par-dessus les têtes avec des angles assez compliqués à trouver. C’est très fort. La grande fluidité de la mise en scène n’empêche pas Brahm de jouer avec les codes du film noir maintenant bien établis, notamment ces ombres rehaussées par les jalousies des portes et des fenêtres. L’opposition visuelle entre le grand et mince Matt Gordon et le gros et moche Mauribus rappelle aussi celle de Bogart et Sydney Greenstreet dans The maltese falcon. L’utilisation du flash-back au début du film renforce l’aspect film noir de l’ensemble et l’empêche de tomber dans le registre du simple film d’aventure.

Linda est maintenant mariée à Michael Van Leyden

Outre l’élégance de la mise en scène, le film repose sur une très belle interprétation. C’est Fred MacMurray qui tient le film sur ses larges épaules. Je ne rappelle pas ici l’importance de cet acteur du point de vue du film noir. Que ce soit dans le chef-d’œuvre de Billy Wilder, Double indemnity, ou Pushover de Richard Quine, il est au rendez-vous. Sa longue carrière lui a permis d’aborder tous les genres, le drame, comme la comédie, le noir comme le western. Il est très bien encore une fois ici. Mais enfin le clou du film c ‘est Ava Gardner. Car si on la voit moins que lui, c’est elle qui nous fait comprendre l’amertume et la nostalgie de Gordon. Elle est ici au début de la construction de son mythe. Singapore a été tourné juste après le triomphe de The killers. Elle n’est pas encore une actrice confirmée, elle ne maîtrise pas toujours tous les tics de son visage, mais son physique suffit pour éclairer l’histoire. Rien que pour les scènes où elle apparaît on peut voir et revoir ce film. Raymond Culver, acteur anglais incarne l’insipide Van Leyden. Petit de taille, rabougri et flétri, on comprend très bien qu’il craigne la concurrence ! Il est assez transparent à vrai dire. Plus intéressante est la prestation de Thomas Gomez dans le rôle de Mauribus. C’est un très bon acteur, un pilier du film noir. On l’a vu dans Ride the pink horse[1], il sera aussi encore très bon dans Force of Evil[2].

Matt part à la recherche de Linda

C’est un film qui, s’il n’est pas des plus importants dans le cycle classique du film noir, conserve beaucoup de charme. Il passe bien les années. On y trouve aussi quelques scènes tournées dans le Singapour de l’époque qui servent à illustrer le propos. C’est d’ailleurs un des rares films de Brahm qui comporte autant de scènes d’extérieur. Il y a bien sûr quelques faiblesses dans le scénario, a commencé par le fait que Linda s’appelle Ann, sans qu’on sache pourquoi puisque par ailleurs on apprend qu’elle a discuté avec Van Leyden de ses pertes de mémoire et de son passé, ou encore cette fin un peu trop heureuse. Mais cela n’est pas suffisant pour gâcher le plaisir des yeux d’un film d’atmosphère.

Mauribus et Sascha veulent les perles

John Brahm préparant la scène du coma avec Ava Gardner

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/et-tournent-les-chevaux-de-bois-ride-the-pink-horse-robert-montgomery--a127262758

[2] http://alexandreclement.eklablog.com/l-enfer-de-la-corruption-the-force-of-evil-abraham-polonsky-1948-a114844906

votre commentaire

votre commentaire

-

John Brahm va délaisser les formes trop sombres de ses précédents films, pour se lancer dans la mise en scène d’une histoire plus traditionnelle de détective privé. Adapté de The high window de Raymond Chandler, on aurait pu croire que cela donnerait un grand film sous la direction de John Brahm. Et ce d’autant que Robert Bassler en était le producteur. Contrairement à sa très mauvaise réputation, si ce n’est pas un chef d’œuvre, ce n’est pas non plus la pire des adaptations des aventures de Philip Marlowe, et elle présente même un certain intérêt. Curieusement c’est un des films noirs les moins pessimistes de John Brahm, et c’est aussi une des adaptations les moins désenchantées des aventures de Philip Marlowe. Sans doute est-ce cela qui n’a pas beaucoup plus à Chandler.

Philip Marlowe est engagé par une vieille richissime acariâtre madame Murdock qui lui demande de retrouver une pièce d’or, le Brasher doubloon, qui lui a été volé. Le détective se rend compte rapidement que tout le monde lui ment, madame Murdock, comme sa secrétaire Merle, et comme le fils Murdock. Il est prêt à laisse tomber l’affaire, mais sur l’insistance de Merle pour laquelle il a manifestement le béguin, il va continuer l’enquête. Il commence par un vieux numismate Morningstar. Puis il va diriger ses recherches vers un nommé Anson. Les deux hommes meurent rapidement, assassinés, mais Marlowe arrive à récupérer un ticket de consigne qui lui permet d’obtenir la pièce. Cependant les meurtres ne sont pas résolus. Cela devient compliqué, non seulement parce que le petit revolver de Merle semble être impliqué dans les deux assassinats, mais parce que les truands de Vince Blair eux aussi rentrent dans la danse. La police s’en mêle. C’est ensuite autour d’un personnage, Vannier, qui possède un film sur la mort de Monsieur Murdock, de menacer Marlowe pour obtenir la pièce. Marlowe comprend qu’il s’agit d’un maître chanteur et que l’objet du chantage est Merle, la secrétaire qui est accusé d’avoir poussé son patron par la fenêtre. Il résoudra pourtant l’affaire en retrouvant Merle devant le cadavre de Vannier, puis le film proprement dit qui montre lorsqu’on l’agrandit qui est le véritable meurtrier de Monsieur Murdock. Tout le monde se fera embarquer, la vieille Murdock, son fils, les truands qui ont molesté Marlowe. Le détective va pouvoir filer le parfait amour avec la belle Merle, libérée enfin de ses phobies.

Philip Marlowe est engagé par la richissime madame Murdock

Ce n’est peut-être pas le meilleur roman de Chandler, mais il est tout de même très bon. L’adaptation est à peu près fidèle à l’allure générale de l’intrigue, mais les scénaristes lui ont donné un ton léger qui étonne un peu. Sans doute cela allait avec les consignes du studio qui avait en ligne de mire le grand succès du film d’Howard Hawks, The big sleep. Le film manque manifestement de moyens, cela se voit dans la manière dont la durée est écourtée, mais aussi à la distribution sur laquelle nous reviendrons un peu plus loin. Notez que The high window avait fait l’objet d’une adaptation en 1942 sous le titre de Time to kill, avec l’insipide lloyd Nolan dans le rôle d’un détective nommé Michael Shayne. Ce nom était en fait une sorte de franchise, et on avait bêtement utilisé le roman de Chandler, The high window, pour fournir de la matière à un épisode de cette série.

Philip Marlowe est séduit par la secrétaire de Madame Murdock

C’est donc une histoire de détective, ce qui veut dire que peu de choses apparentes son vraies, et que le principal doit rester caché. Marlowe met à jour tout ce qui a été repoussé dans les tréfonds de l’âme humaine. Il travaille un peu comme une sorte de psychanalyste sauvage qui va révéler pas à pas les traumatismes enfouis dans la mémoire de Merle. En effet celle-ci croit avoir poussé son patron par la fenêtre parce qu’il la poursuivait de ses assiduités. Elle avait donc quelque chose à cacher. Mais ce secret horrible servait en fait à cacher d’autres secrets. Ce sont les Murdock qui sont en cause. Et suivant l’adage bien connu, la richesse provenant toujours d’un crime initial, il s’agit aussi de remettre des riches arrogants et sûrs de leur pouvoir à leur place. Mais Marlowe est le représentant d’une certaine morale aussi et à son échelle, il va contribuer à remettre de l’ordre dans une société qui se délite. En effet tous ces personnages sont motivés par l’argent, et leur cupidité se transmet presque comme une maladie contagieuse. La cupidité se double en général d’une forme de lâcheté, et tout cela mène au meurtre.

Un étrange personnage veut récupérer le doubloon Brasher

Pour se tenir au plus près de l’œuvre de Chandler, John Brahm utilise la voix off, donc le commentaire à la première personne du détective. Pour le reste, il est toujours à l’aise dans les mouvements de caméra, avec l’utilisation de la grue qui par exemple lui permet de filmer l’arrivée de Marlowe chez le numismate, ou encore lorsqu’il revient à son bureau, en utilisant au maximum des décors relativement pauvres pour leur donner un peu d’espace. C’est aussi le cas lorsqu’il vient visiter les Murdock pour la première fois. De même il utilise abondamment ces fenêtres au store vénitien qui, en même temps qu’elles maintiennent de l’ombre, prédisent une difficile remontée de la vérité, comme un barrage ultime. Marlowe est un détective privé, en américain courant, a private eye. Et effectivement il montre qu’il est un œil, ou un voyeur, au choix. Il voit ce que les autres ne voient pas ou refusent de voir. C’est ainsi qu’il découvrira la vérité à travers un agrandissement d’un film tourné au moment de la mort de Monsieur Murdock. C’est un procédé qui pouvait paraître moderne à cette époque-là et qui sera repris très souvent, par exemple dans des films comme Blow up d’Antonioni. Là, le mélange d’un petit film d’amateur avec le film lui-même touche juste. Les scènes d’action sont assez bâclées, ce sont les moins bonnes du film.

Vannier veut également la pièce

La distribution n’aide pas vraiment le film. George Montgomery incarne Marlowe. C’est un ancien champion de boxe poids lourd, un costaud donc, qui s’est recyclé dans le cinéma avec assez peu de succès. Il ne fera pas une vraie carrière. Il était trop raide, avec peu de charisme. C’est le meilleur rôle qu’il aura eu dans sa vie d’acteur, mais le résultat n’est pas très probant. On a donné un peu plus d’importance à Merle qu’elle en a réellement dans le livre, peut-être pour compenser les faiblesses de George Montgomery. La frileuse secrétaire de madame Murdock est incarnée par Nancy Guild. Celle-ci avait eu auparavant un rôle intéressant dans Somewhere in the night, un des rares films noirs de Joseph L. Mankiewicz. Son physique n’est pas extraordinaire, mais elle tient assez bien sa place. Le plus intéressant est sans doute Conrad Janis, une sorte de Leonardo di Carpio sous amphétamines dans le rôle du jeune Leslie, débauché et criminel. Une mention spéciale doit être décernée à Alfred Linder dans le rôle d’Eddie Prue dont la paupière retombe curieusement sur l’œil droit.

Merle menace également Marlowe et veut récupérer la pièce d’or

Certes ce n’est pas le plus intéressant des films de John Brahm. Cependant, parce que l’intrigue est intéressante et parce que c’est John Brahm, c’est un film qui se voit ou se revoit avec plaisir, malgré tous les défauts qu’on a soulignés. Ce n’est pas la pire des adaptations de Chandler qui a toujours été trahi par les réalisations qu’il a inspirées. Notez aussi que le talentueux Raymond Chandler a été trahi dans les grandes largeurs par la Série noir qui a sabordé complètement les traductions de ses ouvrages, Boris Vian n'y étant pas pour rien dans ce crime.

Marlowe prévient la police

Leslie va se trahir

votre commentaire

votre commentaire