-

Comme on le sait San-Antonio est une écriture qui n’est jamais figée. En constante évolution, elle intègre au fur et à mesure les transformations de la société. Or cet opus a été écrit en 1968 qui fut une année charnière dans l’histoire de la France. On peut donc prendre ce livre soit pour une histoire d’aventures en Amérique latine, soit pour une méditation sur la politique et la révolution. Le premier aspect n’a que très peu d’intérêt et ne dépasse pas le courant de la production du Fleuve noir dans la collection espionnage de l’époque. Il s’agit d’empêcher les Chinois de s’emparer d’un minerai très rare dans un pays exotique, le Rondubraz.

On s’attardera donc sur les réflexions politiques de Frédéric Dard à travers le personnage de San-Antonio. Il y a d’abord une critique larvée du général De Gaulle que Frédéric Dard n’a jamais aimé. Il le dénonce comme un marchand d’illusions grandiloquent qui met en valeur l’idée de la grandeur de la France. Car si Frédéric Dard s’est toujours voulu Français avant toute chose, il n’a jamais donné dans l’idée d’une supériorité de notre pays sur le reste du monde. De Gaulle est avec Lecanuet le personnage politique le plus critiqué dans la saga sanantoniaise. Il entame cette critique dès le retour du général à la tête de l’Etat et manifeste une méfiance contre ses tendances autoritaires.

Les événements de Mai 68 vont lui donner l’occasion d’approfondir cette critique. Viva Bertaga renferme plusieurs réflexions fortement désapprobatrices sur la répression qui s’est abattue sur les jeunes manifestants. C’est à partir de ce moment qu’il va s’éloigner des structures policières traditionnelles et revendiquer une indépendance qui va prendre ensuite la forme d’une ouverture d’une agence de détectives privés. Un peu comme dans Laissez tomber la fille quand San-Antonio s’était mis en congé de la police pour ne pas travailler pour les allemands.

Che Guevara dans la jungle bolivienne

Mais l’époque était aussi à une certaine admiration pour les révolutions cubaine et chinoise. Ici on trouve justement des Chinois qui vont s’implanter en Amérique latine à propos d’une sombre histoire de minerai rare. Frédéric Dard ne marche pas dans cette célébration des régimes autoritaires chinois ou cubain. Non seulement il s’en méfie, mais il prend aussi ses distances avec l’idée de révolution sur le thème un pouvoir chasse l’autre et l’oppression reste la même. Dans Viva Bertaga les révolutionnaires de profession font des révolutions presque permanentes s’alliant un coup avec les Américains, et un coup avec les Chinois sans que pour autant les choses changent beaucoup. S’il manifeste une sympathie pour la raison des révolutionnaires, à cette époque Che Guevara est une icône, il s’en méfie aussi parce qu’elles peuvent amener comme formes totalitaires.

Viva Bertaga n’est pas seulement un virage politique pour San-Antonio. C’est aussi l’introduction d’un nouveau personnage, Marie-Marie, qui au fil des aventures suivantes prendra de plus en plus d’importance, puis s‘effacera, abandonné par son créateur pour cause de vieillissement. Ce personnage est une sorte de Zazie emprunté à Raymond Queneau[1]. San-Antonio regardera Marie-Marie grandir, puis il l’épousera, lui fera un enfant, puis il la délaissera et l’oubliera dès lors qu’elle sera devenue une femme. Ici elle n’a que 8 ans, et pourtant San-Antonio annonce qu’elle a décidé de l’épouser un jour. Il y a ici évidemment une relation trouble qui va s’installer et qui va se développer dans ce sens.

Marie-Marie inaugure cette série d’enfants qui vont venir poser des questions au commissaire. Il y aura ensuite Antoine, le fils abandonné d’un truand que San-Antonio recueillera, et puis Apollon-Jules le rejeton tardif des Bérurier. A chaque fois ce sont des éléments perturbateurs sur lesquels San-Antonio pose un regard à la fois amical et sévère.

On note que c’est à partir de cette époque que les San-Antonio deviendront plus systématiquement exotiques, comme une manière de rendre compte des voyages que Frédéric Dard et sa famille vont effectuer de plus en plus fréquemment autour du monde. Viva Bertaga fait aussi allusion au premier voyage que Frédéric Dard fit aux Etats-Unis.

[1] Quoique la parenté entre Frédéric Dard et Raymond Queneau soit évidente, cela n’a pas empêché le premier de critiquer le second assez durement comme « n’allant pas assez loin » au niveau de l’écriture.

votre commentaire

votre commentaire

-

A cette époque Hossein tournait beaucoup, aussi bien comme acteur que comme réalisateur. En tant que metteur en scène il travaillait vite et avec assez peu de moyens. Le résultat est souvent étonnant, bon, oscillant entre le film noir et le film policier. Les yeux cernés n’est pas son meilleur, on lui préférera La mort d’un tueur qu’il a tourné la même année mais juste avant ou Le vampire de Düsseldorf qui est sans doute son meilleur film. Il semble que les limites se trouvent d’abord dans un scénario assez relâché, il n’y a pas assez de pistes ouvertes pour que le suspense existe réellement. Mais il est tout de même très intéressant et il se revoie sans ennui malgré les années.

Florence vient assister à l’enterrement de son mari assassiné

Wollmer, le patron d’une scierie située au Tyrol, a été assassiné. Mais comme il était haï par un peu tout le monde, il y a une pléthore de possibles assassins. Sa femme revient pour assisté aux funérailles et pour essayer de mettre de l’ordre dans la scierie. Elle est secondée dans cette tâche par Franz qui fait office de contremaître. Parallèlement, le commissaire Friedrich mène son enquête. Mais les choses vont se compliquer parce que Florence reçoit des lettres anonymes qui lui promettent de révéler le nom de l’assassin de son mari contre de l’argent. Dès lors, l’histoire est la résolution d’une double énigme, d’une part qui est l’assassin de Wollmer, et d’autre part qui envoie les lettres anonymes. La résolution de cette double énigme laissera tous les protagonistes défaits.

Avec Franz, Florence essaie de remettre de l’ordre dans ses affaires

Bien que le film soit organisé autour du suspense que représente la recherche des coupables, et des rebondissements, il n’en demeure pas moins qu’il y a une analyse de caractère assez intéressante. Les personnages sont plutôt carrés. Que ce soit Florence à la recherche de la vérité, ou Franz qui vise à faire tourner l’entreprise sans états d’âme. C’est le personnage de Klara qui amène de la complexité au film. La jeune fille est en effet à la fois amoureuse, mais aussi plutôt neurasthénique et se retrouve empêtrée dans des contradictions difficiles à surmonter. Une certaine innocence la pousse du reste à mettre en œuvre des actions qui peuvent tout à fait la mener au pire. Le commissaire quant à lui est le fil rouge de l’histoire, sa passivité ne l’empêchera pas de finir par relier l’ensemble des éléments.

Klara est une jeune fille amoureuse et capricieuse

L’interprétation est bonne, avec une mention spéciale pour Marie-France Pisier qui était alors dans une relation amoureuse avec Robert Hossein qui la dirigera dans deux films, Les yeux cernés et La mort d’un tueur. Elle est à la fois espiègle et un brin neurasthénique, capricieuse et perdue. Le film a été monté sur le nom de Michèle Morgan. Evidemment ce n’était plus à cette époque la grande vedette qu’elle avait été. Mais elle s’était recyclée intelligemment dans le développement de films noirs et policiers où sa beauté froide excellait. Elle avait quelques années auparavant travaillé avec Robert Hossein dans Les scélérats d’après le roman de Frédéric Dard. La même année elle sera l’héroïne du beau film de Jacques Robin, Les pas perdus. Curieusement Robert Hossein interprète un personnage sans ambiguïté, ni même noirceur. C’est un peu inhabituel dans sa carrière cinématographique d’incarner finalement des personnages positifs.

Franz risque la mort

Dans la manière de filmer d’Hossein, on appréciera la capacité à rendre l’atmosphère provinciale d’une petite agglomération perdue dans les montagnes. Mais aussi le rythme est vif. Robert Hossein a fait en tant que réalisateur quelques incursions vers le film à suspense, en dehors de celui-ci, il y a Le jeu de la vérité. Ce n’est pourtant pas le terrain où il excelle. Il est meilleur quand il s’intéresse aux caractères et à leurs contradictions. Ici les choses sont un peu trop simples. Ne boudons pas notre plaisir, il y a une attention donnée à Michèle Morgan et Marie-France Pisier qui vaut tout à fait le détour.

Il finira par résoudre la double énigme

votre commentaire

votre commentaire

-

Lors d’une régate, Jean Vigneron va tomber amoureux d’Inès de Montalban, la femme d’un homme d’affaire riche dont il devient du même coup l’ami. Bientôt Inès deviendra sa maitresse, mais cette passion tumultueuse va être perturbée parce que le valet de chambre de Jean a récupéré des lettres compromettantes et veux faire chanter Jean. C’est le mari d’Inès qui lui prête l’argent pour faire face à cette dépense inattendue. Il récupère ses lettres, mais le maître-chanteur est à son tour assassiné par le photographe qui a pris des clichés des lettres. Celui-ci veut à la fois récupérer les lettres et l’argent. Mais le meurtre du valet ne passe pas inaperçu. La police pense que c’est Jean qui en est l’auteur, notamment parce qu’il s’est fait conduire par un chauffeur de taxi au 56 rue Pigalle, domicile du valet. Dès lors Jean est arrêté. Mais le mari d’Inès va récupérer les lettres auprès du photographe. Au moment du procès, ces lettres vont tomber sous les yeux d’Inès qui décide de témoigner pour sauver Jean. Comprenant que jean est innocent le juge l’élargit et demande à ce qu’on arrête le photographe. Les deux amants vont partir s‘exiler en Afrique. Mais leur relation va devenir de plus en plus difficile, car face à eux-mêmes ils sont poursuivis par les remords.

Jean Vigneron, architecte de bateau de plaisance est passionné de navigation

L’intrigue, sur un scénario de Willy Rozier lui-même, est apparemment banale. Elle peut même apparaître comme surchargée. Mais c’est justement de cette surcharge que surgit l’aspect tragique et désespéré de la passion qui unit Jean et Inès. Les soucis s’accumulent aussi bien comme une forme de punition de l’adultère commis, que comme une fatalité sans issue. Cela va donner un caractère ambigu aux deux héros. Jean est en effet très ami avec Montalban, mais il ne peut renoncer à sa passion pour Inès, quitte à la payer d’un prix excessivement élevé. Il acceptera de tout perdre et de partir vivre dans un grand dénuement en Afrique. Jean et Inès renonceront alors aux conforts de la vie mondaine à laquelle ils étaient habitués à Paris.

Jean devenu ami avec Montalban partage aussi ses fêtes

Les amours de Jean et d’Inès apparaissent alors comme un long chemin de croix, et non comme la recherche du plaisir. Mais le mari d’Inès est lui aussi dans l’ambigüité parce qu’aussi bien il aide Jean, mais il ne peut surmonter sa jalousie. Il sombrera dans les plaisirs frelatés des boîtes de nuit. Même si le film est centré sur Inès et Jean, c’est d’un triangle infernal dont il s’agit. A la fois misérable et plein de grandeur et de renoncement. Cette ligne vénéneuse fait penser à William Irish bien sûr, surtout dans la fin.

Mais le cadre de ces amours bourgeoises et adultérines dans son opposition à Pigalle justement ou à la misère de l’Afrique, vont prendre un caractère particulier. En effet, l’insouciance des amants est tout de suite perturbée par la haine du valet qui se venge non seulement pour de l’argent, mais aussi pour effacer les humiliations que son statut de valet engendre forcément. De même le photographe crasseux en veut au valet d’être capable de pressurer les bourgeois. En vérité le titre, 56 rue Pigalle, est un peu racoleur et semble nous orienter vers le milieu et ses frasques. Il n’en est rien, Pigalle est à peine un décor qui sert à des oppositions de classes.

Le valet Bonnet réclame de l’argent

L’interprétation est intéressante. Bien sûr Jacques Dumesnil est un peu trop raide et n’a pas beaucoup de charisme, sa patite moustache donne un côté vieillot à l’histoire, mais Marie Déa est très bien avec ses tourments rentrées et ses larmes retenues. Elle a beaucoup de présence. Aimé Clariond dans le rôle de Montalban est excellent. Mais ce sont plutôt les seconds rôles qui surprennent, René Blancard qui joue le valet Bonneet, ou Raymond Cordy dans le rôle du chauffeur de taxi pittoresque. Ou encore Marco Villa dans celui de Baruch le photographe criminel.

Le photographe se montre menaçant

Le film est produit par la société de production de Willy Rozier qui maitrisaient ainsi ses films de a jusqu’à z. Il y a donc toujours un côté un peu minimaliste par manque de financements. Les gros plans sont trop nombreux, les éclairages un peu pauvres, et souvent les scènes dialoguées se bornent à un champ contre-champ sans imagination. De même les scènes violentes sont souvent escamotées. Mais il y a tout de même quelques idées cinématographiques intéressantes. Par exemple toute cette scène qui met en présence le maître chanteur et le photographe et qui conduira au meurtre. Malgré le côté exotique de cette vision de l’Afrique, la fin est également filmée d’une manière intéressante en jouant sur le peu de lumière qui sourd des persiennes, ou en insistant sur la pluie torrentielle.

La police va rapidement soupçonner Jean

C’est donc un film qui vaut le détour, datant de 1948, il montre que malgré les a priori de Borde et Chaumeton le film noir à la français était en plein développement. En effet, à cette époque le film noir américain n’avait pas encore été mis en pleine lumière, et la Série noire en était à ses balbutiements. C’est sans doute dans cet interstice de temps que Willy Rozier développe une vision originale du « noir ».

Résigné Jean attend le verdict de son procès

Inès va venir témoigner en sa faveur

Les amants s’exilent en Afrique pour refaire leur vie

La peur envahit la vie d’Inès

1 commentaire

1 commentaire

-

C’est un film intéressant, un des premiers à tenter de traiter de l’histoire de Pierrot le fou et du gang des tractions avant. Certes ce n’est pas l’histoire de Pierrot le fou qui avait des vraies connections dans le milieu, même si une partie de ce milieu le lâchera. Il reprend plutôt quelques aspects de la vie de Pierrot le fou, l’attaque de la poste de Nice, très célèbre en son temps, les planques de la bande dans une sorte de guinguette, et aussi l’attaque de la bijouterie qui lui sera fatale puisque blessé, il s’en ira mourir loin de Paris, et sera enterré à la sauvette au fond d’un jardin par ses complices. Mais le caractère du héros du film est très différent de celui de Pierrot le fou. En effet le légendaire gangster, Pierre Loutrel à la ville, qui fut l’amant de Martine Carol, avait eu une vie des plus tourmentée, passant par les Bat’ d’Af’où il deviendra ami avec le grand Jo Attia.

A Aix-en-Provence sur le boulevard du Roy René, Paul attaque un encaisseur

Paul Moretti est un garçon de café qui s’ennuie et qui rêve de devenir gangster. Le soir il fréquente les bals de la rue de Lappe. C’est là qu’il va rencontrer Jackie dont il va tomber amoureux. Dans un acte de révolte il va se débarrasser de ses oripeaux de garçon de café et partir sur les routes avec Jackie pour vivre une vie de voyou. Rapidement il va comprendre qu’il lui faut monter une bande pour réaliser des coups ambitieux. Evidemment les polices sont après lui, plusieurs fois il ne devra son salut que dans la fuite, en tirant sur les policiers. Mais il va lui arriver de se cacher derrière Jackie. Celle-ci va être blessée et cela va l’emmener à son tour à trahir Paul et à aider la police à le traquer. Mais dès le moment où elle va retrouver Paul, elle va retomber sous son charme, lui avouer qu’elle travaille pour la police et finalement repartir avec lui et sa bande pour monter des coups. Cela se terminera mal. Paul blessé va décéder pratiquement dans ses bras, mais avant de mourir il tuera Jackie.

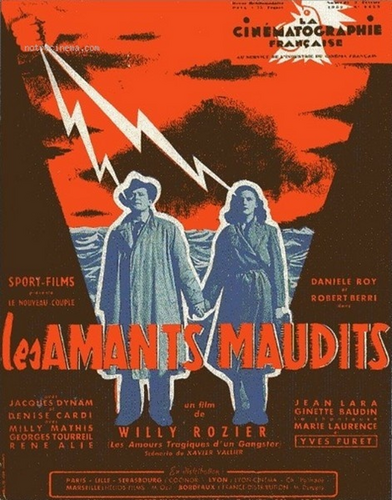

A Nice la bande braque la poste

Film de gangster, Les amants maudits exploite la fascination que la figure de Pierrot le fou exerçait sur les foules. Sa violence, son audace, le fait d’échapper aux traques de la police, en faisait une sorte de héros. A la manière des films noirs américains, Willy Rozier ouvre et ferme son film sur une leçon de morale de la police, leçon sensée légitimer son film et le dédouaner de toute intention amorale. Evidemment personne n’est dupe.

Willy Rozier est un personnage à part dans le cinéma français. Il est célèbre aussi pour s’être battu en duel avec François Chalais. Ancien champion de natation, comme Henri Decoin, il faisait tout dans la production de ses films. Il écrivait les scénarios sous le nom de Xavier Vallier. Ce relatif isolement lui donnait une surface assez mince pour financer ses films. Bien que sa carrière soit assez hétéroclite, il lancera Brigitte Bardot dans Manina fille sans voile, il avait une prédilection pour le film noir et policier. A l’époque de la gloire d’Eddie Constantine dans le rôle de Lemmy Caution, il lancera un autre héros de Peter Cheney, Callaghan, sur les écrans français dans au moins trois épisodes.

Jackie blessée est récupérée par la police et va se mettre à son service

Autodidacte consommé, on ne trouvera pas chez lui une réalisation très sophistiquée. En effet, il multiplie les plans fixes et il filme le plus souvent ses acteurs d’une manière rapprochée. Il y a aussi une incapacité à utiliser la spécificité des décors naturels, alors que ceux-ci lui permettent d’éviter des lourds coûts de production en studio. Mais comme souvent dans les films minimalistes et fauchés, c’est des conditions matérielles un peu misérables que surgit l’intérêt du film. Par exemple cette scène où Jackie est allongée dans un lit d’hôpital, la porte s’ouvre et l’inspecteur Marvaux va l’interroger.

On retiendra donc d’abord ce parfum d’époque, revoir la Côte d’Azur quand elle était encore belle n’est pas le moindre des intérêts. La partie de pêche de Paul au bord de la Seine témoigne des ambitions finalement assez étroites des gangsters de cette époque.

Jackie retrouve Paul au bord de la Seine

L’interprétation est aussi très atypique. Le rôle de Paul est tenu par un très bon Robert Berri, ce même Robert Berri qui jouait au théâtre dans Les salauds vont en enfer. Je crois que c’est un de ses seuls premiers rôles au cinéma. Il a été par la suite habitué des rôles de brutes, de gangsters. Mais ici il est encore jeune et met bien en valeur l’ambiguïté de son physique sans charisme et de ses tendances criminelles. Jackie est interprétée par une complète inconnue, Danielle Roy. Je crois que c’est le seul film qu’elle a tourné. Peut-être même n’était-elle pas actrice professionnelle. Elle avait une sorte de beauté étrange qui va bien avec le film. La scène où dans la chambre elle prend la tête de Paul dans ses bras est tout à fait émouvante. On retrouvera d’autres acteurs connus, comme Jacques Dynam qui ici joue un gangster, ou Milly Mathis.

Paul a reçu une balle dans le ventre

Au final c’est un film assez bizarre, en tous les cas un chaînon manquant dans le long développement du film noir français. Rozier est souvent traité par-dessus la jambe, mais ses films valent le détour. Bach films vient de rééditer toute une série de films de Willy Rozier qui permettent de découvrir ou de redécouvrir une personnalité forte du cinéma d’après-guerre.

1 commentaire

1 commentaire

-

C’est le deuxième ouvrage qui paraît cette année sur le film noir français. Thomas Pillard avait choisi le film noir pour illustrer une thèse particulière. Ici il s’agit d’un panorama qui ne repose pas sur une définition précise de ce qu’est le noir. Les auteurs brassent large, ils essaient de saisir le mouvement dans toute son ampleur, mais aussi de prendre en compte les différents acteurs qui ont construit ce genre. Le sujet est vaste et le premier défaut de l’ouvrage est qu’il est trop étroit dans sa taille pour accueillir une étude détaillée de tous les aspects du film noir français. Le second défaut est que le film noir n’est pas défini clairement. D’après les deux auteurs dans ce genre film noir on pourrait aussi bien faire figurer Les aventures d’Arsène Lupin de Jacques Becker que Le trou du même Becker, ou les pochades de Lautner. On est assez étonné également d’y retrouver les films de Jacques Audiard dont la médiocrité n’a d’égale que l’imprécision du genre auquel ils se rattachent. Certes les définitions de Borde et Chaumeton ne sont pas intangibles, et souvent il faut les transgresser, mais elles ont le mérite de préciser de quoi est fait le genre.

L’ouvrage a été écrit par deux auteurs très différents, Denitza Bantcheva dont les ouvrages sur Melville, Clément ou Joseph Losey sont excellents. Et Roberto Chiesi qui a écrit des monographies sur Delon, Godard ou Depardieu plutôt assez plates. Le problème est que la répartition du travail entre les deux auteurs fait ressortir des disparités d’écriture assez fortes. Les chapitres écrits par Bantcheva sont mieux rédigés et bien plus intéressants que le reste, il y a un effort de théorisation, notamment quand elle essaie de caractériser le film noir des années 80. Les chapitres écrits par Chiesi ressemblent plus à des catalogues et collectionnent un nombre anormal de coquilles et d’erreurs.

Par exemple, le premier chapitre rappelle les origines du film noir à la française, et met en évidence le rôle décisif des écrivains qui ont fourni de la matière scénaristique, mais Chiesi attribue la création du personnage d’OSS117 à Louis C. Thomas.

Des auteurs de films noirs sont absents, comme Willy Rozier ou Robert Hossein, alors pourtant que Frédéric Dard avec qui il a débuté et développée une forme originale de films noirs est mentionné. A quoi bon revenir sempiternellement sur Touchez pas au grisbi ?

Jean Gabin dans le très méconnu Leur dernière nuit de Georges Lacombe

Bref à l’arrivée c’est un ouvrage un peu bancal, hésitant, sans doute écrit trop vite, probablement une commande. Seuls y trouveront leur compte les néophytes qui commencent à s’intéresser au film noir à la française. Mais il y a tout de même des passages intéressants, notamment dans la deuxième partie sur la prise en compte des formes architecturales et de l’espace. Et l’ouvrage met en scène également la place particulière de Jean Gabin qu’on peut considérer comme le vrai parrain du genre, sa carrière étant à cheval aussi bien sur les années d’avant-guerre que sur celles d’après la Libération, mais aussi à cheval sur les deux rives de l’Atlantique.

votre commentaire

votre commentaire