-

C’est une adaptation encore de Parker, de Richard Stark, pseudonyme de Donald Westlake. Tourné en 1968, le film est plutôt rare et je ne l’avais pas revu depuis sa sortie. Autant dire qu’il n’est pas passé à la postérité. Il a été tourné dans la foulée du grand succès de Point blank.

L’histoire est banale et se déroule en trois temps. Premier temps Parker qui ici est noir et s’appelle McLain monte un hold up. Il réunit une équipe de professionnels pour s’approprier la recette d’un match de football. On a déjà vu ça quelque part, ça rappelle Quand la ville dort ou Ultime razzia. On va avoir droit aux méthodes détournées du rusé McLain pour tester la fiabilité et les nerfs de ses futurs partenaires, mais en même on anticipe des tensions qui existent entre les différents membres de l’équipe, ce qui expliquera bien des choses par la suite. Dans une deuxième temps, le film se concentre sur le hold-up proprement dit, comment chacun à travers cette division du travail exerce son talent au mieux. Dans les films de hold-up, cette étape doit être assez longue pour que le spectateur admire la finesse des artistes en même temps que leur sang froid en raison du risque qu’ils courent d’être découverts. La troisième étape, c’est le grain de sable. Alors que le coup s’est très bien passé, le logeur de la petite ami de McLain intervient pour la violer, mais il la tue et s’approprie le magot. La disparition de l’argent va rendre l’équipe complètement déchaînée contre McLain qui aura bien du mal à s’en sortir à son avantage.

McLain réunit une équipe de professionnels

La réalisation est d’un réalisateur britannique, Gordon Flemyng, qui ne s’est guère illustré en dehors de ce film, si ce n’est pour les amateurs de séries télévisées dans la mise en scène de Chapeau melon et bottes de cuir ou Le Saint. Ce n’est pas complètement désastreux, mais enfin, ce n’est pas remarquable non plus et le rythme ne suit pas. L’action se situant à Los Angeles – comme pour Point blank – Flemyng aurait pu mieux utiliser les décors, notamment le grand stade de football, plein à craquer. Il n’y aura donc pas beaucoup de scènes remarquables, la largeur de l’écran n’est pas toujours bien utilisée d’ailleurs. Mais il est vrai que les réalisateurs anglais – Boorman est un cas à part – ont du mal avec la profondeur de champ et les mouvements de caméra. La scène finale qui se passe dans un quartier d’entrepôts, est très mal éclairée et ne donne pas de dimension particulière au bâti et aux objets qui peuplent ce lieu tout de même particulier.

Au fur et à mesure le gang encaisse l’argent

Plus intéressante est la distribution. Et là on est dans le haut de gamme si je puis dire. Jim Brown, ancien footballeur profesionnel est le second acteur noir, après Sidney Poitier bien sûr, à tenir un rôle qui d’ordinaire est tenu par un blanc. Cet acteur eu, à la fin des années soixante et au début des années soixante-dix, un grand succès. Les réalisateurs qui l’utilisaient alors jouant sur l’érotisme de son torse athlétique. Du coup dans la foulée, ses amours avec Ellie, incarnée par la belle Diahann Carroll, prennent une connotation provocatrice. Jim Brown ira encore plus loin un peu plus tard en tournant des scènes très sexuelles avec la torride Raquel Welch. C’était avant la blacksploitation, et c’était une petite révolution. Mais Jim Brown, on s’en rend compte en revoyant ce film plus de quarante années plus tard, n’était pas un très bon acteur, trop raide, trop monolithique, il n’a pas le grain de folie de Lee Marvin lorsque celui-ci incarne un Parker (Walker) mis en mouvement par une nécessité de vengeance et de justice absurde et délirante.

Le tireur sur le toit permet à McLain de fuir avec le magot

Par contre les seconds rôles sont très intéressants. Et on peut regretter que le film n’ait pas plus insisté sur l’aspect choral de cette histoire. Il y a Ernest Borgnine qui à l’ époque n’avait pas encore tourné La horde sauvage et se trouvait un peu dans le creux de la vague. Très bon, débordant d’énergie, ironique, il compense la froideur de Jim Brown. Ensuite on retrouve James Withmore, un vieil habitué des films noirs, puisqu’il tenait déjà le rôle d’un bossu dans Quand la ville dort. Son rôle est cependant minuscule, il est le propriétaire qui veut violer et rançonner Ellie. IL y a encore Donald Sutherland dans le rôle du tireur, spécialiste des armes à feu. C’était un peu le début de sa carrière.

Le propiétaire d’Ellie la tue et récupère l’argent

Mais ce n’est pas tout, Gene Hackman qui s’était fait remarqué dans Bonnie and Clyde, tient le rôle d’un flic, un peu véreux, un peu honnête, qui s’allie contraint et forcé à McLain pour retrouver le magot. Il est très bon. Mais il ne deviendra un acteur de premier plan que quelques années plus tard dans Franch connection, le chef d’œuvre de William Friedkin.

Et puis il y a la trop rare Julie Harris dans le rôle de la commanditaire du hold-up. Décédée l’an dernier dans la plus grande discrétion médiatique, elle avait été la partenaire de James Dean dans East of Eden, et aussi tourné avec Robert Wise dans La maison du Diable. C‘est toujours un plaisir de la retrouver.

McLain va être amené à collaborer avec Drill un flic un peu véreux

Au final le film se voit sans déplaisir. Mais il est aussi possible de se poser la question de savoir pourquoi un auteur comme Westlake – ici sous le nom de Richard Stark – critique de la société capitaliste, met en scène l’efficacité de la division du travail qui est justement un des fondements de l’éradication et du maintien de la société bourgeoise.

McLain aura bien du mal à se sortir du piège que lui tendent ses complices

votre commentaire

votre commentaire

-

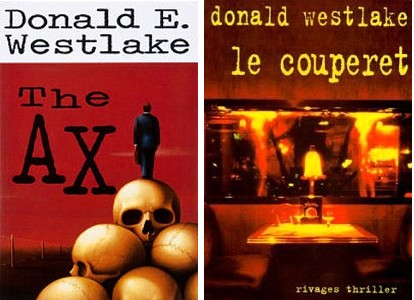

Le couperet, avant d’être un film de Costa Gavras est un ouvrage de Donald Westlake qui signait parfois Richard Stark pour conter les aventures de Parker. C’est donc un roman noir à l’esprit plutôt contestataire et anarchisant. Ecrit en 1997, il raconte l’histoire de Burke, un cadre de l’industrie papetière qui est au chômage depuis deux longues années. Ses revenus s’épuisent, sa famille se délite. Il décide donc de réagir. Plutôt que de continuer à courir les offres d’emploi qui ne le mènent à rien, il décide de tuer ses concurrents pour un poste qu’il vise chez Arkadia. Il va donc se transformer en machine à tuer, sans état d’âme, assassinant l’un après l’autre tous ses concurrents.

L’intrigue n’est pas très fouillée, reposant sur un principe mécanique, mais ce qui compte dans ce roman écrit à la première personne, c’est ce qui se passe dans la tête du tuer, comment la pression de la concurrence capitaliste le transforme en une bête sauvage. S’il est obligé de se livrer à une concurrence aussi atroce, c’est parce qu’il a intégré un peu mieux qu’un autre la logique capitaliste.

L’ouvrage est plutôt féroce dans la description de la déconfiture des classes moyennes en voie de paupérisation, mais il constate aussi que les salariés se font la guerre entre eux, alors qu’il serait bien plus productif de s’attaquer directement aux patrons. A l’inverse de Manuel Valls, Donald Westlake n’aime pas l’entreprise et encore moins la concurrence, fusse-t-elle libre et non faussée, au contraire, il la désigne comme un système morbide et sans avenir. Le darwinisme économique n’est que l’autre facette du crime.

Deux remarques sur l’écriture du livre :

- la première est que le style est le même que celui des Richard Stark. Une sorte de froideur, une détermination qui rappelle tout à fait celle de Parker. Burke va jusqu’au bout, sans état d’âme, il agit comme aurait agi Parker si Parker avait eu à régler ce problème.

- la deuxième est que les remarques acerbes et critiques sur le mode de vie capitaliste à l’ère de la mondialisation valent tous les traités théoriques contre le capitalisme. Westlake part de la réalité économique brute et sans espoir, pour en venir à la façon dont les différents éléments de la société se comportent face à elle. C’est un catalogue des désillusions de l’American way of life. Comme beaucoup d’auteurs critiques américains, Westlake pointe le moment où l’inflexion vers la grande déréglementation des marchés a été marquée : la guerre que Reagan a entamée contre les syndicats.

Bruno va se servir du pistolet de son père pour éliminer ses concurrents

Le film date de 2005, et à mon avis il est encore plus pertinent aujourd’hui puisque la crise a détruit encore un peu plus l’industrie dans les pays développés et que le chômage atteint des niveaux inégalés. Transposé dans le nord de la France et en Belgique, il est assez fidèle au roman dont il suit la trame séquence après séquence. Je dis à peu près, parce que dans l’ouvrage le héros, Burke, a la cinquantaine et sa situation matérielle est bien plus dégradée que celle de Bruno. Et également employer José Garcia pour incarné ce tueur pour cause de chômage donne un côté un peu sautillant qui n’existe pas dans le roman où, au contraire, le héros est froid de bout en bout. De la même manière les rapports entre Marjorie et Burke sont très graves, tandis que ceux entre Bruno et Marlène, dans le film, relèvent un peu plus de la comédie optimiste. Enfin la dernière différence réside à la fin où le film de Costa-Gavras introduit un personnage qui n’existe pas dans le roman, laissant supposer que Bruno subira lui aussi les conséquences du chômage comme tous les concurrents qu’il a éliminé précédemment.

L’entretien d’embauche se passera mal

Pour qui n’a pas lu le livre, le film se laisse agréablement voir. Il contient suffisamment sa dose de dénonciation pour qu’on soit indigné, révolté par un tel système qui tout en prétendant mettre le travail en son centre, fait tout pour exclure une partie de plus en plus large de la population. Il va de soi que ce qui intéresse Costa-Gavras est de montrer comment un système fondé sur la concurrence, la compétition entre les individus, est un système qui ne peut que produire de la criminalité : la criminalité est du point de vue économique, et pour reprendre le langage si particulier des économistes, parfaitement rationnelle d’un point de vue individuel, mais bien sur la somme des rationalités individuelles ne coïncide pas avec une rationalité collective qui produirait un peu d’harmonie sur le plans social.

Bruno tue la femme d’un de ses concurrents presque par hasard

On restera cependant sur notre faim, et le problème vient principalement de la mise en scène. Elle n’est pas assez sombre, pas assez noire, elle morcèle le propos en lui donnant des allures de comédie. Les acteurs n’y sont pour rien. Ils sont simplement mal choisis. Garcia est très bien, mais il lui manque cette détermination froide et sombre du tueur obsédé par la perfection de sa besogne. Karine Viard est un peu trop pimpante, et on a du mal à croire qu’elle est tourmentée au point de remettre sa destinée entre les mains d’un conseiller conjugal.

Bruno sympathise avec Barnet avant de le tuer

Peut-être aurait fallu prendre un peu plus de temps et de lenteur pour les scènes d’action et de meurtre, introduire un peu de suspense. Car la sécheresse de ces scènes ôte toute possibilité d’émotion. La manière dont Bruno enlève son fils des griffes de la justice est trop vite expédiée, c’est mécanique. Et pourtant c’est le moment clé du film puisque c’est à partir de là que la femme de Bruno va retrouver de l’admiration pour son mari.

Bruno et Marlène vont voir le conseiller conjugal

Il y a cependant des séquences très réussies comme par exemple celle où Bruno donne rendez-vous à Hutchison, puis il se rend compte que celui-ci une fois qu’il a ôté sa perruque, n’est qu’un misérable vendeur de costumes en confection qui travaille au pourcentage. Hutchison a tout perdu, le travail dont il était si fier, mais aussi sa femme et sa famille. Il pleure dans les bras de Bruno parce qu’il n’a plus personne avec qui s’épancher.

Au tribunal les parents viennent soutenir leur fils

On peut s’étonner cependant de la disparité entre la première et la deuxième partie du film. Dans la première, les décors rendent tout à fait cette atmosphère rurbaine qui se trouve aussi chez Westlake, un monde où seuls les objets assurent le lien social. C’est plutôt réussi. Mais dans la seconde partie, l’espace se referme, devient moins localisable, manquant d’intimité finalement avec l’histoire.

Mais le sujet reste fort, l’analyse pertinente et emporte l’adhésion.

Hutchison se suicidera

Mâchefer est le dernier obstacle sur la route de l’emploi

votre commentaire

votre commentaire

-

C’est un film noir qui hésite entre le polar de tradition française et le Godard d’A bout de souffle. Marc est un petit casseur sans envergure. Il participe à un cambriolage d’une maison du diamant. Le casse ne réussit cependant qu’à moitié, un employé est tué, et un des cambrioleurs est aussi agonisant. Dès lors tout va aller de mal en pis. La bande se déchire et Marc va tuer un de ses complices tandis que le troisième larron est mort. Il va rester avec un petit sachet de diamants dont il va essayer de se débarrasser. Pour cela il va rentrer en contact successivement avec des fourgues qui, quand ils ne lui proposent pas une somme dérisoire, essaient tout simplement de le dépouiller de son butin. Mais ce n’est pas tout, la police aussi va le prendre en chasse. Entre temps il aura rencontré deux femmes, la première, Anna, qui travaille dans une discothèque et surtout Marie qui va l’entraîner dans une dérive parisienne, comme une parenthèse dans sa vie de misère. Evidemment tout cela se terminera très mal pour notre petit truand solitaire.

Ça commence par un casse assez soigné

Tourné en 1966, ce petit film noir s’appuie sur un scénario assez minimaliste, pariant sur une technique de tournage qui essaie de rompre avec le film noir à la française, en introduisant des longues séquences filmées dans des décors naturels, caméra à l’épaule. Et justement ces décors naturels, comme la musique jazzy vise à donner une touche de modernité à l’action et aux rebondissements. Matalon mêlera donc des scènes plus traditionnelles filmées dans les officines louches des fourgues un rien hypocrites avec des scènes de bistrot et de boîtes de nuit où on voit des gens se secouer au son d’une musique syncopée.

Marc se retrouve seul avec un cadavre

On visitera ainsi le Paris des années soixante en voie de modernisation – Marc se situant dans cet entre-deux. On reconnaitra le Boul’ Mich, les Halles du temps qu’elles existaient encore, mais aussi les Champs Elysées et les coulisses du Théâtre du Châtelet. Marc traverse tous ces espaces au volant de sa Mustang. Assumant les difficultés de la poursuite par la police et la bande de Mario.

Ces scènes sont le plus souvent filmées de nuit dans une lumière un peu glauque, la lumière du jour étant plus spécifiquement attachée à sa relation avec l’étrange Marie, personnage un peu lunaire et décalé qui ouvre les portes sur ce que pourrait être la vie acceptée avec grâce si le danger n’était pas omniprésent. Les scènes où Marie fréquente les magasins d’électro-ménager sont le contrepoint de tout ce que le règne commençant de la consommation à outrance envahit la vie quotidienne.

Charlie est un fourgue âpre au gain

On le voit le film vise à travers cette opposition entre ombre et lumière, entre tradition et modernité, une certaine poésie fondée sur la quête de la liberté. La Mustang de Marc est ce lien à peine visible entre deux mondes antagonistes.

Fred veut récupérer les diams sans bourse déliée

La distribution est tout à fait dans le ton, elle mêle le très jeune Claude Brasseur dont le personnage fait penser à des héros d’André Héléna, la pimpante et trop rare Dany Carrel à de veux chevaux de retour, habitués des films noirs à la française comme Jacques Monod, Howard Vernon ou Olivier Hussenot. Brasseur cherche à se donner une allure monolithique, on oublie trop souvent qu’au début de sa carrière il fut un peu abonné à des rôles de ce type.

Anna s’aperçoit qu’elle est suivie

La mise en scène est nerveuse et certaines scènes sont très réussies, comme par exemple la poursuite aux Halles au milieu des montagnes de victuailles, dans une ambiance de dur labeur. Le guet-apens de la police au Châtelet annonce d’ailleurs les scènes bien plus sophistiques qu’on trouvera dans Le samouraï de Melville. Evidemment Matalon n’est pas Melville, et du reste son film n’est qu’un film à petit budget. Les scènes où l’on voit Marc courir à droite et à gauche à la recherche d’un contact, d’un ami, ces scènes qui sont filmées de nuit et sans beaucoup d’éclairage rappellent aussi bien A bout de souffle que Shadows, le film de Cassavetes qui au début des années soixante avait fait une forte impression.

Le sinistre Mario sous une bonhommie de façade est redoutable

Certes ce film ne saurait être qualifié de chef d’œuvre, mais c’est au final une production qui dépasse tout de même la production courante de l’époque. Au-delà de la nostalgie pour ce monde qui n’existe plus, cela reste un très bon film noir.

Marie embarque Marc dans une promenade romantique

La police attend Marc à la station du Châtelet

Aux Halles Marc tente d’échapper à ses poursuivants

votre commentaire

votre commentaire

-

Le titre est légèrement trompeur. Il eut été plus judicieux de parler du grand banditisme en Israël. En effet, l’ouvrage de Serge Dumont traite de gangs plus ou moins importants qui existent évidemment dans une guerre permanente mais qui ne paraissent pas vraiment structurés en dehors du clan, de la famille. Pour qui connait un peu ce pays, c’est une enquête passionnante, non pas parce qu’elle traiterait des formes exotiques du grand banditisme, mais parce qu’en examinant la formation et le développement de ces gangs, il en dévoile les mécanismes. La mafia israélienne a cependant quelques particularités. D’abord elle extrêmement violente et emploie souvent des méthodes assez archaïques. On n’hésite pas à poser des bombes un peu partout pour éliminer les ennemis, au risque bien entendu de blesser ou de tuer des parfaits innocents. Cette violence s’explique à la fois par le fait qu’Israël est un pays en guerre depuis presque cinquante ans, la violence est constitutive de la création d’Israël et de son maintien en vie. On comprend très bien qu’il est assez facile de se procurer des armes, et d’y apprendre le maniement des explosifs.

Itzik Abergil a été extradé vers les Etats-Unis pour de nombreux méfaits, dont des assassinats

Les domaines de prédilection de la mafia israélienne sont assez traditionnels. Il y a d’abord l’extorsion et le prêt usuraire : les sommes en jeu interpellent, tant on comprend mal comment on peut en arriver à payer des intérêts de 200% sur une année. L’ouvrage de Dumont montre à quel point la société est gangrénée par le banditisme en mettant l’accent sur la mince frontière qu’il y a entre activités légales et illégales. Bien entendu, la corruption est un élément important du dispositif. Elle se trouve un peu partout, dans la police comme dans l’armée ou le rabbinat le plus orthodoxe.

Charles Abutbul le patriarche d’une famille décimée par la guerre des gangs

Si les Israéliens qui forment cette nébuleuse du grand banditisme sont issus de toutes les origines géographiques, comme la population d’Israël, ce sont cependant les Juifs d’origine sépharade et plus particulièrement du Maroc qui sont les plus nombreux et les plus actifs. Evidemment ce sont aussi les plus pauvres et ceux qui ont été dans les débuts d’Israël les plus méprisés. C’est du moins ce qu’on peut comprendre dans la formation du grand banditisme dans les années cinquante, soixante, soixante-dix. Comme un peu partout dans le monde, la criminalité se développe d’abord dans les couches les plus pauvres et les moins éduquées de la population. Mais il semble qu’au fil du temps cette liaison directe entre misère et banditisme se soit effilochée, au fur et à mesure qu’Israël comme de nombreux pays développés a mis en avant la nécessité d’accumuler du capital en grande quantité.

Dans un tel contexte, il est assez difficile à comprendre comment la police et la justice obtiennent des résultats finalement assez importants, même si souvent les juges sont menacés. Les prisons ne sont pas particulièrement douces en Israël et les plus durs des mafieux sont souvent consignés à l’isolement.

La police enquête en 2013 sur un attentat mafieux à Ashkelon

Les activités des mafieux israéliens sont diverses et variées, mais il semble qu’ils aient eu la particularité au niveau mondial de mettre en place un vaste trafic d’ecstasy, ce qui leur a valu de se faire chasser aussi par la DEA américaine. Mais même si de nombreuses activités mafieuses israéliennes ont des ramifications un peu partout dans le monde, il ne semble pas que cela ait pris les mêmes proportions que la mafia sicilienne. Il y a cependant des proximités : comme les Siciliens et les Corses, les Israéliens peuvent compter sur de nombreux relais en Europe, en Amérique et bien sûr dans les pays de l’Est. C’est typique des peuples qui ont du se disperser pour des raisons diverses et variées.

Le jeu est également un des véhicules pour la prospérité des mafieux israéliens. Le jeu sous toutes ses formes, les casinos clandestins, les paris sur les matches de football, ou encore les paris sur des sites Internet.

Dumont ne cherche pas à faire la genèse de ces entreprises criminelles, même s’il en rappelle les origines, il reste dans l’actualité. C’est aujourd’hui que cela se passe et en Israël.

Bref c’est un excellent ouvrage, fort bien documenté. On pourra reprocher de très nombreuses coquilles qui parfois dénaturent le sens. Serge Dumont est connu de longue date pour ses articles sur la mafia israélienne, ce qui l’a amené à se faire traiter d’antisémite par des internautes d’origine juive qui voudraient bien sans doute qu’Israël soit un Etat parfait. Le livre ne l’est pas bien sûr, et comme il y a de mauvais politiciens, il y a aussi des grands bandits sans scrupules en Israël comme ailleurs.

Deux petites remarques finales. En Israël il existe comme un peu partout une littérature policière, Yaïr Lapid, Dror Mishani ou Batya Gour. Mais elle ne met jamais en scène cette mafia, pourtant il y aurait de quoi faire. Au fil des pages on rencontre un personnage secondaire Ben Simon qui ressemble à un personnage que j’ai créé dans Le roman de Tony. Cela m’a fait un drôle d’effet d’apprendre que cette création romanesque avait son miroir dans la réalité

votre commentaire

votre commentaire

-

Il s’agit d’un ouvrage de Donald Westlake, signé Richard Stark, The hunter. Paru en 1962, il s’agissait du premier épisode des aventures de Parker. Ce roman a fait l’objet de deux adaptations au cinéma, l’une, Le point de non-retour, en 1967 sous la direction de John Boorman, et l’autre Payback, en 1999 sous celle de Brian Helgeland. Le personnage de Parker est un assez étonnant, il n’a pas de prénom, change parfois de visage. Mais surtout tout en développant une sorte de morale anarchiste du banditisme, il représente le professionnel. C’est un voleur de haut niveau qui sait s’entourer de complices. La série des Parker a plu, essentiellement parce qu’au mythe du bandit au grand cœur et libre, s’ajoute cette mécanique de précision des braquages en série et des règlements de compte. Parker a été porté plusieurs fois à l’écran, rarement avec bonheur. La dernière mouture est Parker de Taylor Hackford, avec dans le rôle-titre l’inepte Jason Statham. Il a pris même l’allure d’un noir (Jim Brown) à la carrure athlétique, sans que cela améliore notablement la qualité cinématographique.

Le point de non retour, Point Blank, John Boorman, 1967

L’histoire est une histoire de trahison. Un ami de Walker l’entraîne dans un hold-up, mais au lieu de partager le butin, il va le descendre, grâce à Lynne la propre femme de Walker. Le laissant pour mort dans la prison désaffectée d’Alcatraz, il va donner cet argent qu’il doit à l’organisation afin de retrouver sa place. Mais Walker est seulement blessé. Il va se rétablir et dès lors il n’aura de cesse que de retrouver son ennemi Mal Reese, de le tuer et de récupérer son argent. Mais accéder à Mal n’est pas chose facile, il est protégé, habitant une tour qui apparaît presqu’imprenable. Après avoir retrouvé sa femme qui a été abandonnée et qui se drogue, il va trouver de l’aide en la personne de Chris qui accepte de l’aider. Il tue Reese, mais n’ayant pas pu récupérer son argent, il s’attaque à l’organisation avec méthode. La direction de ce syndicat du crime ne comprend pas cette obstination pour si peu d’argent finalement. Après avoir essayé de le tuer, Walker va servir d’arme à une fraction de l’organisation qui veut prendre le pouvoir.

Walker s’évade blessé de la prison désaffectée d’Alcatraz

L’histoire est suffisamment complexe pour que le spectateur retienne son souffle de bout en bout. Mais en vérité, même si le scénario est excellent, c’est plutôt la mise en scène et le portrait psychologique de Walker qui fait de ce film un chef d’œuvre. Située à San Francisco, le film montre une Amérique froide et désincarnée, dominée par les objets, où les êtres humains sont complètement aliénés, y compris Walker. La violence mécanique de Walker, mais celle aussi de l’organisation, est la conséquence de cette déshumanisation.

La détermination de Walker est impressionnante

Contrairement aux apparences, et malgré le grand nombre de scènes de grande violence, ce n’est pas un film d’action. C’est un film noir. Les sentiments se détruisent comme les objets et ne sont plus que des armes dont Walker essaie de se protéger. Walker donne l’impression de savoir ce qu’il fait, parce qu’il se tient à ses principes et qu’il poursuit sa vengeance jusqu’au bout, mécaniquement. Il est aussi le grain de sable qui vient enrayer cette machine froide, un modèle d’entreprise capitaliste, où seul l’argent compte : l’argent doit tourner, et Walker justement l’empêche de se valoriser par sa conduite iconoclaste.

Walker tire sur un lit vide

Les scènes d’action sont tout à fait remarquables. Et à l’époque, cette violence brute était assez nouvelle, dérangeante même pour les spectateurs. Mais l’utilisation des décors, grâce notamment à l’écran large, étonne également. C’est un univers aseptisé de béton et de verre, où la transparence sert à l’inverse à masquer les turpitudes des uns et des autres. Tout est carré et propre, seulement quelques petits voyous de bas étage baigne encore dans la fange.

C’est également un film typique des années soixante, époque où on commence à s’inquiéter de cette manière de produire de la solitude en enfermant les humains dans la consommation des objets. Lynne est seule, abandonnée par celui pour lequel elle a trahi. Elle se suicidera. Walker est seul, par définition. Il ne peut s’attacher, même s’il en a l’envie à Chris. Les membres de l’organisation ne sont pas mieux lotis, se méfiant de leurs collègues pour anticiper les coups tordus qu’ils pourraient mettre en place.

Un marchand de voitures d’occasion fournira la première piste

Les scènes fortes abondent dans ce film qui, à mon sens est aussi le meilleur film de Boorman. La bagarre dans le night-club où la violence éclate en pleine lumière sur des jeux de couleurs fournies par des projecteurs. La façon également dont Walker pénètre dans l’hôtel où loge Reese et la mort de celui-ci défénestré. Je ne vais pas tout énumérer, mais je pense aussi à ces longs plans où on voit Walker arpenter des couloirs aussi longs que vident et qui ne semblent mener nulle part. la manière dont Walker échappe au tueur d’élite dans le lit presque vide d’un canal qui alimente la ville de Los Angeles en eau, le même canal qui sera aussi utilisé par Roman Polanski dans Chinatown.Boorman utilise ce qui va devenir courant par la suite des ralentis, comme lorsque Walker pénètre dans la maison où Lynne habite.

Grâce à Chris, Walker va pouvoir accéder à l’appartement de celui qui l’a trahi

L’organisation envoie un tueur d’élite pour se débarrasser de Walker

L’interprétation est également remarquable. Lee Marvin se sert du monolithisme qu’il a déjà éprouvé dans A bout portant de Don Siegel, pour donner encore plus de poids à sa détermination. Angie Dickinson oppose un peu d’humanité, un rien délabré, mais cela ne suffira pas ni pour la sauver, ni pour sauver Walker. Mais les autres rôles sont tout aussi excellents, que ce soit Lloyd Bochner, un habitué des rôles de crapules, ou John Vernon qui incarne Reese.

Walker regarder filer au fil de l’eau un paquet qui aurait dû contenir son argent

Ce film rencontra à juste titre un grand succès, et marqua un nouveau point d’inflexion du film noir qui avait déjà commencé à prendre l’habitude de mettre en scène des tueurs froids, comme dans A bout portant, ou dans Blast of silence d’Allen Barron en 1961.

Walker se méfie de l’organisation et préfère l’ombre à la lumière

Payback, Brian Helgeland, 1999

Il était difficile après la réussite de John Boorman de se lancer dans une nouvelle adaptation de l’ouvrage de Richard Stark. Le pari de Brian Helgeland est effectivement raté sur toute la ligne. Si l’insipide Mel Gibson est responsable pour une partie de ce fiasco, c’est aussi l’idée même de transformer le scénario en un simple véhicule pour des actions toutes plus ou moins ridicules, qui plombe définitivement le film.

La trame du film reste la même. Ici Parker s’appelle Porter, allez savoir pourquoi. Mais il est tout autant trahi par sa femme et son copain qui lui pique le pognon pour réintégrer l’organisation. On a simplifié l’histoire puisqu’il n’y aura plus cette lutte interne à la bureaucratie mafieuse. Et donc l’affaire se passant cette fois à Chicago, Porter et Val – son faux copain – vont braquer des mafieux chinois. Laissé pour mort, Porter s’en tire et va se venger. Il va retrouver sa femme qui meurt d’une overdose, elle est tout autant abandonnée que dans Point Blank. Mais cette fois il va être accompagné dans sa quête de deux flics ripoux de chez ripoux, un noir et un blanc pour bien équilibrer l’affaire. Il va lui aussi tuer son ancien copain, et mettre en péril l’organisation.

Raconter ainsi on dirait presque la même histoire que Point blank. Mais l’esprit est pourtant très différent. Le film d’Helgeland en vérité se place du côté d’une morale bourgeoise plutôt bornée. On comprend tout de suite que Lynne est morte parce qu’elle a été punie pour avoir trahie son mari. Porter va d’ailleurs faire arrêter les flics ripoux, il se range finalement du côté de la loi. Et cerise sur le gâteau, il va partir avec Rosie, une ancienne call girl, et si elle renoncera au putanat, lui jure qu’il ne volera jamais plus.

Porter se fait raccommoder

Sur de telles bases, il est presqu’impossible de réussir à faire un bon film. D’autant que l’effort d’Helgeland porte plus sur les scènes d’action spectaculaires que sur les caractères proprement dits. Les explosions sont nombreuses, et Porter ressemble dans sa manière de déjouer tous les pièges plutôt à Fantômas. Les scènes de sadisme lorgnent vers le Grand Guignol. Les cruels Chinois menacent de couper les couilles de Porter qui du reste ne proteste pas, Bronson sous l’œil effaré de Fairfax casse les pieds de Porter qui ne semble guère plus souffrir que ça.

Stegman va aider Porter à retrouver Resnik

C’est un film à gros budget, on parlait à l’époque de 30 millions de dollars. Et pourtant, la manière de filmer est étriquée, Helgeland manifestant une incapacité tenace à se saisir de l’espace très particulier de Chicago, les plans sont trop resserrés pour que le film respire. Les scènes de sadisme sexuel avec Lucy Liu sont complaisantes et ridicules, elles sont là pour émoustiller le spectateur.

Resnik va demander de l’aide à Carter

La distribution est cossue. Outre Mel Gibson, la plupart des seconds rôles sont tenus par des grosses pointures. William Devane est Carter, c’est le seul qui a l’air de croire au film et c’est de loin le meilleur. James Coburn qui joue Fairfax à l’air de s’ennuyer, acteur sur le déclin à cette époque, il est venu pour prendre son cachet. Il paraît d’ailleurs très fatigué. Kris Kristofferson joue Bronson, en grimaçant, en cabotinant à mort, surjouant les pères désespéré par l’enlèvement de son petit con de fils. Les femmes sont ternes et sans intérêt, sauf Lucy Liu qui joue le rôle de la cruelle chinoise qui aime tant torturer les mecs avec qui elle baise.

Les Chinois tentent de tuer Porter

Le film a eu tout de même du succès, comme quoi le spectateur n’est pas très exigeant. Mais au final c’est juste du cinéma de l’effet sans consistance et sans intérêt. Un dernier mot, bien que ce soit un film noir, Point Blank utilise les couleurs flamboyantes de Los Angeles. Le ciel bleu, le pull jaune d'Angie Dickinson. Au contraire Hegeland a une palette de gris, de bleus très sombres et de noirs qui n'apportent finalement rien de plus.

Porter va tuer Resnik

Les tueurs de Carter se font décimer

Fairfax ne comprend pas la logique de Porter

Porter va être torturé

Les aventures de Parker au cinéma

1967 : Le Point de non-retour (Point Blank) de John Boorman, Adapté de The hunter, avec Lee Marvin dans le rôle de Parker

1967 : Mise à sac d'Alain Cavalier En coupe réglée (The Score). Michel Constantin reprend le rôle de Parker sous le nom de Georges

1968 : Le crime, c'est notre business (The Split) de Gordon Flemyng. Basé sur Le Septième homme, c’est Jim Brown, un acteur noir, qui reprend le rôle de Parker sous le nom de McClain.

1973 : Échec à l'organisation (The Outfit) de John Flynn. Basé sur le roman La Clique, Robert Duvall est Parker.

1983 : Slayground (en) de Terry Bradford. Basé sur le roman du même nom,Peter Coyote interprète le rôle de Parker sous le nom de Stone.

1999 : Payback de Brian Helgeland. Également adapté de Comme une fleur (The Hunter), Mel Gibson incarne Parker.

2013 : Parker de Taylor Hackford. Jason Statham incarne Parker.

votre commentaire

votre commentaire