-

Yegg, Jack Black, Les fondeurs de briques, 2008

Publié aux Etats-Unis en 1926, puis en France en 1932 chez Gallimar, You Can’t win est un livre culte comme on dit. Il a été republié constamment. Les fondeurs de briques ont republié l’ouvrage dans une nouvelle traduction de Jeanne Toulouse augmentée d’un texte Qu’est-ce qui cloche chez les honnêtes gens ? issu de Harper’s magazine.

J’en ai entendu parler assez souvent, puis c’est une chronique intéressante de Jean-Marc Delpech sur son blog http://www.atelierdecreationlibertaire.com/alexandre-jacob/ qui m’a poussé a enfin lire cet ouvrage. Il avait fait le rapprochement entre Alexandre Jacob et Jack Black. Et comme j’aime beaucoup Jacob…

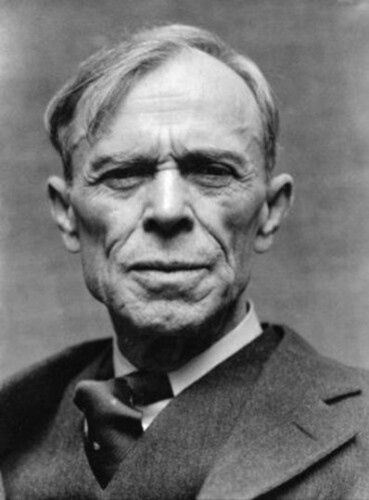

D’après ce qu’on croit savoir Jack Black – mais s’appelait-il bien Jack Black ? – serait né en 1871 et se serait suicidé en 1932 en se noyant dans l’Hudson. Entre temps il a tout connu. Trente ans de galère, de dérives, de casses, dont quinze passées dans différentes prisons. Ensuite il prit un boulot de bibliothécaire à San-Francisco. Et puis il rédigea You can’t win qui fut un énorme best-seller et donna de nombreuses conférences dans tous les Etats-Unis.

Les raisons de son succès son multiples et variées. Il y a d’abord le fait que c’est un livre d’aventures avec des personnages singuliers qui se renouvellent tout le temps. Des hobos, des criminels plus ou moins importants, des pauvres gens, des Chinois qui lui font fumer de l’opium, etc. Il y a des bagarres des coups de feu, des poursuites. La vie de Jack Black s’écoule entre la Guerre de Sécession et l’explosion urbaine des Etats-Unis. On est entre deux mondes : d’un côté le western avec totue la brutalité qui va avec, et de l’autre la modernité apportée par l’industrie et les chemins de fer. Tout ce qui fait les bons films d’aventure, et d’ailleurs il devrait finir par être le sujet d’un film de télévision pour HBO avec Michael Pitt dans le rôle de Jack Black et dont le scénario serait de Barry Gilfford.

Par tous ces aspects, il ressemble donc à d’innombrables romans américains qui ont formé une littérature populaire bien vivante : les politiciens, les juges et les policiers sont totalement corrompus et déjà l’Amérique est rongée par le cancer de l’argent. Nous sommes aux racines de la violence de la société américaine. Tout est violence, on ne se gratte pas pour lyncher un bandit, mais les bandits n’ont pas d’état d’âme non plus pour tuer. Quant aux gardiens de prison, ils représentent la quintessence de la méchanceté.

Edition originale parue en 1926 chez Macmillan.

Mais il y a bien autre chose. D’abord le fait que William Burroughs l’ai pris comme exemple d’une littérature libérée n’est pas innocent, comme il fut aussi une référence pour Jack Kerouac. C’est qu’en effet Jack Black est porté au devant des turpitudes qui le mènent à la déchéance, par un amour immodéré de la liberté. Cette liberté passe avant toute justification morale. Il ne se préoccupe guère de justifier ou même d’expliquer ses tendances criminelles autrement que par le goût de la liberté. Et c’est probablement ça qui fascine chez les bandits, cet amour de la liberté, même si celle-ci prend souvent des chemins plus que tortueux. Le terrain de jeu de Jack Black, c’est toute l’Amérique du Nord, de San-Francisco jusqu’au Canada, il passe les frontières, retrouve des amis. La seule ville qu’il évite est New-York qu’il évite à cause de sa trop grande corruption et de sa mise en coupe réglée par les gangs.

En quelque sorte c’est une apologie du banditisme : à comme c’est plus intéressant de courir les routes à la recherche d’un mauvais coup à faire, plutôt que de chercher à s’enrichir ! Car Black est un ennemi de la propriété. Il signale plusieurs fois qu’il a eu l’opportunité de gagner beaucoup d’argent et d’accumuler des titres fonciers, mais qu’il a choisi de ne pas le faire. Et d’ailleurs l’argent qu’il a gagné malhonnètement, il l’a bu, dépensé dans des fumeries d’opium, il lui a brûlé les doigts.

Jack Black, la gloire venue

Pourtant la vie de « yegg » n’est pas des plus faciles :

« En vingts jours, pourvu qu’il soit un tant soit peu à son affaire, un homme peut gagner son indépendance financière. Un mécanicien journalier gagne davantage en vingt ans qu’un voleur de première classe en toute une vie. Au bout du compte, il a un foyer, une famille et un peu d’argent à la banque, tandis que le voleur le plus sobre, le plus travailleur et le plus acharné peut s’estimer heureux s’il a encore sa liberté. Il est trop vieux pour apprendre un métier, trop usé par la prison pour supporter les travaux de force. Personne ne veut lui donner du travail. Hanté par la prison, il ne veut plus prendre de gros risques, se contente de petits larcins et passe le reste de sa vie à à purger de courtes peines ».

Mais il n’est pas question de mythifier les bandits. C’est pour Jack Black un métier dans lequel il y a des bons et des mauvais ouvriers. Curieusement il dénonce les bandits qui ne sont pas très créatifs, qui sont fainéants. Il y a ceux qui ont un certain sens de l’honneur, et ceux qui ne valent pas un clou, comme dans toutes les autres couches de la société.

Dans l’ensemble ils ne sont pas vraiment riches, et ils ne cherchent pas à le devenir, Jack Black n’a pas été un grand bandit, même s’il a beaucoup travaillé pour devenir bon dans son métier. Dès qu’ils ont de l’argent ils le dépensent en buvant ou en jouant dans des conventions qui amène bagarres et meurtres.

L’ouvrage est très bien écrit et riche en rebondissements de toute sorte. Jack Black cependant parle à demi-mot. Il ne met jamais en avant ses relations féminines. Tout au plus on apprend que c’est Irish Anne avec qui il a eu une liaison qui l’a trahi, victime d’une crise de jalousie. De la même manière, il nous dit qu’il a des copains un peu partout dans tout le pays, mais il se présente le plus souvent comme quelqu’un de solitaire. Il ya du Jack London là-dedans.

Jean-Marc Delpech fait un rapprochement avec Alexandre Jacob. Ils sont effectivement de la même époque et se heruetent tous les deux à un système répressif cruel. Ils se suicideront également et ils auront à cœur de mettre noir sur blanc ce qu’ils pensent de la société. Mais la comparaison s’arrête là. Non seulement ce n’est pas le même niveau de conscience sociale, mais en outre Jacob ne buvait pas, et s’il ne travaillait pas c’était simplement parce que le travail dans la société capitaliste ne lui plaisait pas, pas du tout parce qu’il lui aurait semblé que cette activité le dégoûtait. Black lui ne veut pas travailler, et il ne se pose jamais la question de la subversion des formes sociales. Mais s’il renoncera à voler, après de nombreuses années de prison et de misère, ce renoncement vient d’une forme d’éducation : il finit par comprendre qu’il cause du tort à autrui en volant. Il parie sure une réforme possible de la société dans un sens plus humain, amélioration qu’il croie percevoir dans l’évolution du système pénitentiaire. Assez curieusement, et encore contrairement à Jacob, il se livre à des calculs « coût-avantage » sur son activité, ce qui est très anglo-saxon. Il en déduit que son activité a été misérable – compte tenu des frais d’avocat, de prison et autre – et qu’il eut pu gagner bien plus en travaillant honnêtement.

Extrait

« … l’idée de travailler m’était aussi étrangère que l’idée de cambrioler le serait à un plombier ou un imprimeur installé depuis dix ans. Je n’étais ni paresseux ni indolent. Je savais qu’il existait des moyens plus sûrs et plus simples de gagner sa vie mais c’était ce que faisaient les autres, ces gens que je ne connaissais ni ne comprenais, et pour lesquels je n’avais pas la moindre curiosité. Je ne les traitais pas de « pigeons » ou de « péquenauds » sous prétexte qu’ils travaillaient pour gagner leur vie. Ils représentaient la société. La société, cela voulait dire la loi, l’ordre, la discipline, le châtiment. La société était une machine complexe conçue pour me réduire en miettes. La société c’était l’ennemi. Un mur très haut nous séparait, la société et moi. » p. 335.

« LE JEU D’ECHECS, LE FILM NOIR ET HUMPHREY BOGARTIl pleut toujours le dimanche, It’s allway rains on Sunday, Robert Hamer, 1947 »

-

Commentaires