-

A priori le rapprochement entre Modiano et Debord paraît incongru. Mais, outre que tous les deux passèrent un temps important à arpenter Paris, ils sont aussi préoccupés par ce qui tisse la toile de la mémoire. Comme ils se rapprochent dans les rapports compliqués qu’ils entretiennent avec un père absent.

Dans le dernier « roman » de Patrick Modiano, Dans le café de la jeunesse perdue, on est frappé par le grand nombre d’emprunts et de références à Guy Debord. Qu’un romancier à succès comme Modiano procède ainsi est la preuve de la grande célébrité du créateur de l’Internationale situationniste dans la sphère artistique et littéraire.

Ces références ne sont pas du tout cachées puisque Modiano met en exergue une phrase de Guy Debord extraite du film In girum imus nocte et consumimur igni. L’usage de cette citation suffirait d’ailleurs à démontrer que les films de Guy Debord sont tout autant à voir qu’à lire.

Le premier chapitre de l’ouvrage décrit la jeunesse germanopratine, happée par le mal de vivre, se situant entre révolte et désespoir. La description du café Condé, ressemblant assez à celle qu’on a pu faire du café Moineau où Debord avait ses habitudes. Jusqu’à la patronne qui a les mêmes allures que celle du café Moineau.

Des habitués comme Fred et Jean-Michel semblent renvoyer aux premiers compagnons de l’Internationale lettriste : Jean-Michel Mension et son ami Fred. On y croise aussi un photographe qui ressemble à s’y méprendre à Ed Van Der Elsken. Cette jeunesse perdue qui se mêle à des individus plutôt louches, a fait du précepte de Debord "Ne travaillez jamais", la devise de sa vie.

L’ensemble de ce court texte est une sorte de puzzle qui multiplie les points de vue de façon à tracer le portrait de Louki, portrait auquel celle-ci participe. La multiplicité des regards montre la fragilité des souvenirs et leur vérité partielle et consolide une vision subjective de la réalité.

L’ouvrage est centré sur la personnalité étrange d’une jeune femme nommée Louki : surnom a elle donné par ses familiers qui renvoie à Youki la compagne de Robert Desnos, mort en déportation, mais aussi à Kaki, jeune femme qui s’est suicidé par défenestration au début des années cinquante et dont le geste avait fortement marqué Guy Debord. A la fin de l’ouvrage Louki se suicidera, peut-être sous l’emprise des stupéfiants, peut-être pour résoudre son mal de vivre.

L’autre thème du roman de Modiano est d’ailleurs de présenter une jeunesse en quête d’une nouvelle forme d’existence qui serait bien plus grande que celle que nous promet la société. A cette quête est d’ailleurs associé dans le roman de Modiano des formes d’errance dans Paris qui rappellent aussi bien la dérive debordienne que la quête du hasard objectif de Breton et de ses compagnons surréalistes.

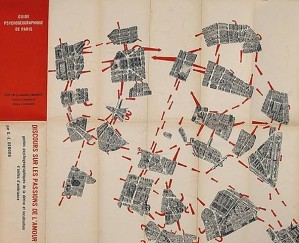

Cette sensibilité aux formes spatiales est décrite à travers les différentes ambiances qui peuvent se présenter sur des distances très faibles : il suffit parfois de traverser un boulevard pour passer une frontière invisible et changer de monde. Les références à Taride, maison qui fabriquait les plans de Paris, comme aux métagraphies de Debord sont là pour le rappeler.

A travers cette description onirique de Paris, Modiano en profit pour stigmatiser la destruction de Paris livré à l’étalage de la marchandise.

Que fait Modiano des références assumées à Guy Debord ? On pourrait dire qu’il les détourne dans la mesure où elles servent un tout autre objectif que celui du fondateur de l’Internationale Situationniste. Ainsi, s’il fait ressortir l’aspect poétique de l’errance, Modiano ne s’en sert pas dans un sens subversif. Il n’est pas en guerre contre la société. Il en décrit seulement des formes qui se dissolvent dans le temps, mais ce faisant, il exprime mieux que d’autres ce qui a fait le succès de Guy Debord après la production du film In Girum Imus Nocte et Consumimur Igni : la description de cette forme de folie passagère qui marque les années de jeunesse et que le temps nous contraint finalement à abandonner. Certainement qu’une proximité entre Debord et Modiano est ce travail sur la mémoire qui parcourt leur œuvre. Mais aussi cette façon d’assembler des morceaux apparemment anodins des vies brisées à la façon des collages. C’est une approche qu’on retrouve par exemple dans Dora Bruder.

Pour autant qu’elle est la valeur du récit de Modiano ? Elle est plutôt faible car l’ouvrage est écrit volontairement dans un style assez plat. Et pour prendre des comparaisons, la nostalgie du vieux Paris est bien mieux exprimée par Debord que par Modiano. Une de ses astuces est de mêler des personnages réels comme Adamov ou Maurice Raphaël à son histoire. Mais on fera remarquer que, étant donné l’âge de Modiano, il y a un décalage entre les références utilisées, le Ne travaillez jamais de Guy Debord date du début des années cinquante, soit les années pré-situationnistes, alors que le récit de Modiano renvoie aux années soixante, époque où Debord se lançait dans une forme d’action politique destinée à renverser le monde.

L’utilisation du personnage de Maurice Raphaël est assez curieuse. Car en effet celui-ci qui s’appelait Victor-Marie Lepage et qui a par la suite fait carrière dans le roman policier sous le nom d'Ange Bastiani, avait eu des gros ennuis à la Libération, pour avoir fricoté avec les Allemands, étant impliqué directement à la tête des organisations anti-juives mises en place pendant l’Occupation. Il semble aussi qu’il ait eu à voir dans les affaires de la rue Lauriston, mais sans qu’on ne sache précisément jusqu’où. Dans l’ouvrage Modiano s’en sert pour décrire une faune interlope et cynique, fréquentant le milieu et buvant sec.

Guy Debord, Oeuvres, Gallimard, 2006.

Patrick Modiano, Dora Bruder, Gallimard, 1997.

Patrick Modiano, Dans la café de la jeunesse perdue, Gallimard, 2007. votre commentaire

votre commentaire

-

Quelques films intéressants par ci par là laissent croire que le cinéma américain a encore quelque chose à voir avec l’art. Il n’en est rien. Depuis au moins trois décennies il ne cesse de s’effondrer. Ce mouvement est comme une lame de fond qui emporte même des réalisateurs aussi doués que Martin Scorsese dont les derniers films sont des fiascos artistiques. C’est une vérité tout autant intrigante qu’évidente. Comment expliquer cela ?

La première idée qui vient à l’esprit est que le cinéma est un reflet de l’époque. Si l’époque est merdique et peu dynamique sur le plan social, alors le cinéma sera merdique et mollasson. Le cinéma américain a connu deux grands périodes de créativité : les années trente et quarante, et ensuite la fin des années soixante et le début des années soixante et dix. Cette dernière période est souvent très sous-estimée quantitativement et qualitativement. Les années cinquante furent des années d’un cinéma globalement très conventionnel, mais on y trouvait cependant de nombreux réalisateurs américains qui arrivaient à tirer leur épingle du jeu. Preuve que les studios n’avaient pas achevé leur chasse aux sorcières.

Le cinéma qui a accompagné la contre-révolution reaganienne est une machine de guerre, un rouleau compresseur, qui lamine toute velléité de rébellion ou de simple critique sociale. Le cinéma américain a changé au début des années quatre-vingts dans deux sens :

- d’abord la glorification sans nuance de l’argent et de la culture des « gagnants » ;

- ensuite, le système de production des films lui-même qui s’est identifié à cette culture débile.

Si vous voulez comprendre comment le cinéma américain est devenu dégénérescent, lisez l’ouvrage de Charles Fleming, Box-office qui vient d’être traduit aux éditions Sonatine. Cet ouvrage est centré principalement sur le producteur Don Simpson, mort en 1996 à la suite de ses excès en tout genre.

Don Simpson - Jerry Bruckheimer - Michael Bay

Certes, ce n’est pas Don Simpson, ni son comparse Jerry Buckheimer qui ont inventé la connerie à Hollywood, mais ce sont eux qui l’ont élevé au stade d’œuvre d’art si on peut dire. Armés d’un grand cynisme et d’un niveau culturel très faible, Don Simpson et Jerry Buckheimer représentent la génération « rock » à Hollywood. Leur personnalité étant adaptée au niveau culturel de la masse, il n’est pas étonnant qu’ils aient rencontré le succès.

Le plus arrogant et probablement le plus stupide de ces sinistres individus était Don Simpson. Non content de passer son temps à se droguer et à consommer des putes, il dépensait sans compter en médicaments et en chirurgie esthétique : une injection de collagène de ci, une liposuccion de là, ou encore des opérations autant ruineuses qu’imbéciles pour se faire allonger la bite, aves les conséquences dévastatrices que ce type d’opération peut avoir. Mais le pire était probablement qu’il pontifiait, prétendant avoir découvert la recette magique pour générer des blockbusters comme s’il en pleuvait. C’est ce qu’il appelait le « High Concept ». Le « High Concept » définit un film au scénario le plus simpliste possible : c’est le parcours initiatique d’un héros ou d’une héroïne jeune qui poursuit un « rêve » (comme devenir une grande danseuse ou un super pilote d’avion) et qu’un ainé (un vieux sage, ou un grand frère) va révéler à lui-même. Le succès (le plus souvent monétaire) est au bout de la quête !

La mise en œuvre de cette sorte de cauchemar américain a généré des milliards de dollars et une kyrielle de films nuls. Au-delà du simplisme des films, ceux-ci sont conçus comme de longs clips publicitaires pour la chaine MTV. Visant explicitement un public d’adolescents, ils s’adaptent directement à leurs pulsions primaires et vulgaires. Le principe de Don Simpson est de dicter pratiquement aux jeunes ce qu’ils doivent penser et aimer au cinéma. Le principe même est idiot. Mais par contre il faut pour faire du succès avoir une bonne connaissance des désirs louches des adolescents, il faut être quelque part comme eux. Ce qui pose forcément un problème quand on a plus de quarante ans !

Ce qui est le plus fascinant dans tout ça, ce n’est pas tant que Don Simpson ait fait son beurre sur le créneau du film idiot pour adolescents mal dans leur peau, mais plutôt que son « High Concept » soit devenu la norme à Hollywood. En effet son associé, son complice devrait-on dire, Jerry Bruckheimer continue de plus belle, notamment avec la série des « Pirate des Caraïbes » ou celle de « Benjamin Gates ». Tout le monde veut un morceau de ce magnifique gâteau. Et cette tentation entraîne finalement le peuple d’Hollywood : si tous n’en meurent pas, tous en sont malades. N’est-ce pas pour ça que les films de Scorsese ne perdent plus d’argent ? Mais n’est-ce pas pour ça qu’ils ont aussi de moins en moins d’intérêt ?

Le cinéma a toujours été une industrie populaire et à ce titre il a toujours produit des films confortant le spectateur dans sa propre inculture. Mais ce qu’il y a de nouveau dans les années quatre-vingts, c’est que le système Simpson-Bruckheimer a vampirisé l’ensemble du système des studios. On peut le remarquer à l’effondrement de la qualité des films de Scorsese : plus ceux-ci ont du succès, et moins ils ont un contenu fort. Un peu comme si Scorsese avait sur le tard préféré faire du fric selon le principe du « High Concept » que de faire du cinéma. Certes, les films de Scorsese ne sont pas encore tombés aussi bas que ceux de Simpson-Bruckheimer, mais depuis Gangs of New-York, ils intègrent plus des effets visuels que de subtilités scénaristiques.

Dans le même temps que le « High Concept » semble être devenu la référence, il n’y a plus de films a contenu social à Hollywood. Or par le passé, cette industrie avait la capacité de générer des films plus ou moins engagés, basés sur l’existence de petites gens. Au moment où les super-héros ont pris le pouvoir sur les studios, l’humanisme hollywoodien a disparu.

Au moment de la grande dépression et du New Deal, Hollywood s’était emparé de la crise économique et de ses dégâts dans la société pour en faire un sujet de réflexion, des cinéastes aussi divers que William Wellman, Frank Borzage ou John For s’y sont attelés. Le film noir a donné une coloration étonnante sur l’envers du rêve américain. A la fin des années soixante et au début des années soixante-dix, on trouvait des films sur la classe ouvrière, sur le Viêt-Nam, ou encore sur un réexamen de la condition dans laquelle les Etats-Unis avaient été créés. De grands acteurs comme Paul Newman ou Robert Redford, s’impliquaient dans cette vision artistique du cinéma. Des réalisateurs comme Robert Mulligan ou Martin Ritt pouvaient viser un public populaire, sans viser en dessous de la ceinture. Bref, le cinéma avait une fonction critique qu’il a complètement perdue aujourd’hui. Tout se passe comme s’il devenait incongru de viser un public populaire avec des sujets qui le concernent. Depuis le début des années quatre-vingts, le marché du film populaire de qualité est laminé. Certes on y trouve de belles exceptions comme "Danse avec les loups" ou "Stanley et Iris", mais c’est l’exemple qui confirme la règle.

Cette dégénérescence a de nombreuses raisons, chacune confortant l’autre. D’abord la classe ouvrière a disparue et a part quelques franges bien particulières des pays développés, et on se trouve dans une période de surconsommation. Et comme les logements sont devenus de plus en plus confortables, les adultes ne vont plus au cinéma, massivement le public du cinoche a entre 3 ans et 20 ans. Cette prise du pouvoir des adolescents sur ce qu’il faut bien appelé « la culture » produit de sacrés ravages, à commencer par tous ces créatifs qui courent après le public : Don Simpson se prenait d’ailleurs pour un artiste.

Le second point est que la déréglementation des marchés financiers a permis la création de liquidités tellement abondantes qu’Hollywood ne sait plus qu’en faire. Mais également la contre-révolution conservatrice amenée sur le plan politique par l’affreux couple Reagan-Thatcher, a mis sur le devant de la scène l’idéal d’enrichissement. Le mot d’ordre est devenu depuis le début des années quatre-vingts : faire le plus de fric possible. C’est bien ce qu’ont compris les Don Simpson et les Bruckheimer. Ce dernier est d’ailleurs considéré maintenant comme l’homme le plus riche d’Hollywood, loin devant Spielberg. Cette frénésie d’enrichissement cynique a déclassé les valeurs culturelles et dans l’indigence générale de la production américaine, des réalisateurs médiocres comme le fascisant Clint Eastwood, Quentin Tarantino qui n’a rien à dire sur rien, ou le lénifiant et pleurnichard Steven Spielberg, sont apparus comme des « artistes ».

Dans le même temps, le peuple d’Hollywood a transformé le bottin mondain de Los Angeles en une chronique des faits divers : on ne compte plus les acteurs, les actrices et les metteurs en scène qui sont compromis dans des affaires criminelles sordides. Jamais la consommation de drogue et d’alcool n’a été aussi importante chez toutes ces vedettes, comme le nombre de décès d’overdose n’a jamais été aussi élevé que depuis les années 80. Et d’ailleurs c’est bien d’un usage extravagant de stupéfiants qu’est mort Don Simpson. L’ineffable Jerry Bruckheimer a produit "Bad Boys I" et II. Mais tout le peuple d’Hollywood s’est transformé en bad boys et bad girls ! C’est la conséquence d’une identification aux personnages créés par le système.

Cette folle machine broie tout sur son passage, et plus personne ne la contrôle. On ne compte plus parmi le peuple d’Hollywood les membres de la secte de l’Eglise de scientologie. Tom Cruise y est encore, John Tavolta, aussi, mais Don Simpson y a été faire un tour également. Dès lors il n’est pas étonnant de voir que les films produits à Hollywood depuis une vingtaine d’années ressemblent plus à de sinistres cauchemars qu’au rêve américain.

Cette course à l’enrichissement frénétique et dévergondé, s’est appuyée aussi sur la transformation du modèle de financement et de rentabilisation des films. En effet, c’est la manne de la vente des films en K7, puis en DVD, la multiplication des passages à la télévision qui a généré des recettes que les vieux moguls d’Hollywood, du temps de son âge d’or, n’auraient pas osé imaginer. Les sommes se sont démultipliées aussi quand, au travers de la mondialisation qui a ouvert de nouveaux et fructueux marchés, il est apparu que les Etats-Unis allaient devenir le seul producteur de normes culturelles pour le monde entier et le « High concept » est tout à fait adapté à ce nivellement par le bas. Le malheur est que cette production de normes « intellectuelles » formate à long terme les esprits, leur ôtant toute autonomie et toute velléité critique.

Cette mauvaise habitude de viser les gros budgets pour favoriser des recettes extraordinaires, entraîne une dévalorisation concomitante des autres productions. La profession ne se vit plus aujourd’hui que dans l’inflation des budgets. Par exemple le dernier film de Jean-Pierre Jeunet, Micmacs à tire-larigot a coûté plus de 25 millions d’euros, mais il n’est guère probable qu’il rembourse ne serait-ce que la moitié de ses investissements. Avatar, le dernier navet du médiocre James Cameron a eu un budget de 250 millions de dollars, bien plus que l’abominable "Titanic". Cette montée des financements comme mode de vie, va ruiner à terme la production de films en en tuant la diversité possible.

Il est très difficile de dire à quoi ressemblera le cinéma dans quelques années. Ce qui est certain, c’est que la créativité a déserté Hollywood. Le plus probable est que la fracture cinématographique va s’élargir encore : d’un côté une masse de spectateurs consommant des effets spéciaux, des dérivés de jeux vidéos ou de bandes dessinées, de l’autre une poignée de cinéphiles vieillissants communiant autour de la célébration des mythologies de la classe moyenne inférieure, créneau sur lequel on trouve aussi bien Woody Allen que le cinéma français.

Films produits par Don Simpson

1983 : Flashdance (producteur) d’Adryan Line.

1984 : Le flic de Beverly Hills (producteur) de John Landis.

1984 : Thief of Hearts (producteur) de Douglas Day Stewart

1986 : Top Gun (producteur) de Tony Scott.

1987 : Le flic de Beverly Hills 2 (producteur) de Tony Scott.

1990 : Jours de tonnerre (Days of Thunder) (acteur et producteur) de Tony Scott.

1994 : Tel est pris qui croyais prendre (producteur) de Ted Demme.

1995 : Bad Boys (producteur) de Michael Bay

1995 : USS Alabama (producteur) de Tony Scott

1995 : Esprits rebelles (producteur) de John N. Smith.

1996 : The Rock (producteur) de Michael Bay

Films produits par Jerry Bruckheimer

1975 : Adieu ma jolie

1977 : Il était une fois la Légion

1980 : American Gigolo

1980 : Le Solitaire

1982 : La Féline

1983 : Flashdance

1984 : Le Flic de Beverly Hills

1986 : Top Gun

1987 : Le Flic de Beverly Hills 2

1990 : Jours de tonnerre

1994 : Tel est pris qui croyait prendre

1995 : USS Alabama

1995 : Bad Boys

1995 : Esprits rebelles

1995 : Rock

1997 : Les Ailes de l'enfer

1998 : Ennemi d'État

1998 : Armageddon

2000 : Le Plus beau des combats

2000 : Coyote Girls

2000 : 60 secondes chrono

2001 : Pearl Harbor

2001 : La Chute du faucon noir

2002 : Bad Company

2003 : Veronica Guerin

2003 : Kangourou Jack

2003 : Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl

2003 : Bad Boys II

2004 : Le Roi Arthur

2004 : Benjamin Gates et le Trésor des Templiers

2006 : Déjà Vu

2006 : Pirates des Caraïbes : Le secret du coffre maudit

2007 : Pirates des Caraïbes : Jusqu'au bout du monde

2007 : Benjamin Gates et le Livre des secrets

2009 : Confessions d'une accro au shopping

2009 : G-Force

2010 : Prince of Persia : Les Sables du temps

2010 : L'Apprenti sorcier

2011 : Pirates des Caraïbes, La fontaine de Jouvence votre commentaire

votre commentaire

-

Le Gouffre aux chimères a une réputation de chef-d’œuvre maudit. Et cette réputation n’est pas usurpée. Le film est non seulement d’une incroyable actualité, mais en outre, il s’appuie aussi bien sur un scénario d’une grande complexité que sur une grande virtuosité de la mise en scène.Tatum est un journaliste cynique et désabusé. S’étant fait virer de tous les journaux où il exerçait ses douteux talents, il échoue à Albuquerque et se fait embauché dans un quotidien sans âme et sans saveur. Rapidement il s’y ennuie, il ne rêve que de retrouver le grand frisson des grands reportages qui transportent le public et boostent les ventes. On connait le sujet : d’une manière opportune, Tatum a la possibilité de faire un reportage retentissant sur un homme qui, voulant piller des lieux sacrés pour s’approprier des poteries indiennes, va rester coincé sous des éboulis, presqu’enterré vivant. Voyant rapidement l’impact qu’une telle histoire peut avoir sur le public, notre journaliste dans la débine va la bidonner légèrement : au lieu de sortir Leo par les voies les plus simples, étayer les galeries et déblayer les rochers, il choisit de mettre en œuvre une foreuse pour passer au travers de la montagne. L’avantage de cette technique est de faire durer le suspense au moins une semaine. L’issue de cette magouille sera dramatique et

Le premier aspect du film, celui que tout le monde a souligné, est une critique acerbe du milieu du journalisme. Et d’ailleurs ce ne sera pas la dernière fois que Billy Wilder va s’en prendre aux pratiques douteuses de la presse qui cherche plus le sensationnalisme qu’à informer. Mais cette mauvaise pratique des journalistes ne pourrait exister sans la complicité de la population. Car ici, tout le monde est corrompu : Leo, l’homme coincé dans son trou, il est bien puni de sa cupidité. Sa femme qui s’empresse de mettre les voiles dès qu’il est dans la difficulté, au moment où il aurait le plus besoin d’elle. Mais aussi le shérif dont le seul objectif est de paraître actif de façon à être réélu, alors qu’il est dans une mauvaise passe.

Contrairement à ce qu’on a pu dire c’est un film moral. Car à cette exubérance du cirque qui se monte autour de l’agonie de Leo, il y a la sincérité et le désarroi de ses parents. Au mercantilisme exacerbé des uns et des autres finira par s’opposer la rédemption tardive de Tatum.

Le plus intéressant du film est sans doute les relations entre Tatum et Leo. Car la façon dont ils se rencontrent, Kirk Douglas semblant toujours surgir d’un trou, c’est bien la mise en relation de deux mondes biens différents qui finissent par se rejoindre dans leur condition d’êtres humains : c’est le point de passage qui va finir par mettre Kirk Douglas sur la voie de la rédemption.

Les destinées de Leo et de Tatum sont absolument liées. Non seulement, ils partagent la même femme, mais lorsque Leo meurt, Tatum le suivra de près. La dernière partie du film, justement celle qui nous fait comprendre combien les deux hommes ne peuvent exister l’un sans l’autre, est fascinante.

Tout est parfait dans ce film. L’interprétation et la direction des acteurs sont formidables. A commencer par Kirk Douglas dont l’énergie mauvaise subjugue l’ensemble du film et qui déjà s’impliquait à 100% dans les films où il jouait. Mais Jan Sterling dans le rôle de la salope de service est excellente aussi, campant entre vulgarité, naïveté et mauvaise foi.

La photo de Charles B. Lang jr. est également époustouflante. Elle contribue pour beaucoup à ce que le film ait conservé malgré le temps cette modernité incroyable.

Bref, c’est un chef-d’œuvre du film noir, et s’il n’a pas eu le succès que Wilder attendait il a eu ensuite une reconnaissance générale qui le range maintenant parmi les grands classiques de Billy Wilder.

P.S. Ce film a la particularité d'avoir été novellisé par Frédéric Dard sous le nom d'Odette Ferry aux éditions Carroussel qui étaient une succursale du Fleuve Noir. votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles

Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires

Suivre le flux RSS des commentaires