-

Par alexandre clement le 22 Janvier 2011 à 16:03

Dorothy Lyons vient de sortir de prison, où elle était emprisonnée pour sa kleptomanie, sa sœur l’attend. June Lyons est la secrétaire d’un riche homme d’affaire, Frank Jansen, qui veut aussi devenir maire de Bay City pour nettoyer la corruption. Mais la ville est sous la coupe de Solly Caspar, un gangster. Ben Grace qui est amoureux de June Lyons, joue un jeu très ambigu. Il semble vouloir aider Jansen à se débarrasser de Caspar, mais en fait il roule pour lui-même et ne songe qu’à prendre sa place.

Sur cette histoire banale de pourrissement d’une ville, il y a un certain nombre d’histoires d’amour qui vont se greffer : d’abord Jansen qui veut se marier avec June, mais celle-ci lui préfère le douteux Grace, tandis que Dorothy aimerait bien elle aussi que Grace tombe amoureux d’elle.

Tiré d’un excellent roman de James Cain, Le bluffeur, le scénario est très faible, navigant entre parodie, comédie et film noir. Publié en 1942, il s’inscrivait avec bonheur dans la lignée de ces ouvrages qui dénonçaient la mise en coupe réglée d’une ville par les gangs, avec la complicité de flics véreux, un peu dans la lignée de La moisson rouge et de La clé de verre de Dashiell Hammett.

Mais il n’empêche que certains, dont Bertrand Tavernier par exemple, tiennent ce film pour un chef d’œuvre. Ce qui veut dire que ce film a des qualités. D’abord il y a une photographie de John Alton qui donne un côté très kitch à l’ensemble en abusant des couleurs violentes, ensuite une utilisation très particulière du scope et de la profondeur de champ qui est assez étonnante. Mais il y a surtout l’interprétation des deux rouquines, notamment Rhonda Fleming qui est époustouflante. Les deux sœurs dégagent d’ailleurs un érotisme assez déconcertant, érotisme rehaussé par l’utilisation des vêtements, la plupart du temps le vert faisant ressortir le roux de la chevelure. Allan Dwan s’attarde d’ailleurs assez volontiers sur la chute de reins des deux rouquines, avec une tendresse plus particulière pour Rhonda Fleming en short.

Est-ce que tout ça suffit à faire un bon film ? A mon avis non. Et certainement pas un film noir, fusse-t-il en couleurs. Les personnages sont assez vide de sens, la dimension psychologique étant assez oubliée. La maladie de la sœur de June est plus une explication qu’une analyse de caractère. Bref l’ensemble reste assez creux.

1 commentaire

1 commentaire

-

Par alexandre clement le 11 Janvier 2011 à 20:16

En explorant le catalogue des Films noirs américains, on trouve toujours des réalisations intéressantes. Ce film montre combien un genre peut se renouveler tout en mettant en œuvre les canons d’un genre, contrairement à ce que prétendaient les très dogmatiques Raymond Borde et Etienne Chaumeton dans leur Panorama du film noir américain. Blast of silence qui est exploité curieusement en France sous le titre de Baby boy Frankie est une des étapes obligées vers la redéfinition d’un genre qui va aboutir quelques années plus tard à ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui le néo-noir. Il anticipe des films comme Les tueurs de Don Siegel, Le point de non-retour de John Boorman, qui seront eux tournés avec de gros moyens, en couleurs et à Los Angeles.

C’est l’histoire d’un tueur à gages, taciturne et solitaire. Il arrive de Cleveland à New-York pour exécuter un énième contrat, tuer un homme de la mafia. C’est à peu près tout pour l’histoire, et on pourrait dire que c’est à peu de chose près la même chose que Tueur à gages de Frank Tuttle. Et pourtant le film est d’une profonde originalité. Frankie Bono va préparer son contrat, rencontrant un gros homme qui lui fournira une arme avec silencieux, étudiant minutieusement l’itinéraire de sa cible. Mais en même temps, il va se trouver entraîner par un ancien camarade de jeunesse dans un milieu plus traditionnel dont la fréquentation va le perturbé, au point qu’il voudra renoncer à son contrat.

Tourné avec très peu de moyens, il décrit l’errance et les états d’âme de Frankie dans New York. On pourrait dire que c’est l’absence de moyens qui pousse Allen Baron à mettre en valeur le décor urbain. Cette manière de faire s’inscrit dans la droite ligne de Naked city de Jules Dassin, mais comme entre ces deux films on a fait beaucoup de progrès en ce qui concerne les caméras et les pellicules, Baron possède une plus grande fluidité que Dassin.

New York est filmé comme jamais on ne l’a filmé, selon les propres mots de Martin Scorsese qui s’est sûrement inspiré de ce film pour tourner Who’s that Knocking at my door. Il est d’ailleurs probable aussi que Jean-Pierre Melville s’en soit inspiré pour Le samouraï. Les scènes tournées dans la rue, au moment de la préparation des fêtes de Noël, sont particulièrement réussies, mais également le long plan nocturne de Frankie rentrant chez lui à pied, ou encore la fuite par les escaliers de secours après qu’il ait effacé sa cible.

Tourné à peu près à la même époque que le Shadows de John Casavetes, film qui ne coûta pas un dollar, il lui ressemble beaucoup par ses ambiances, ses personnages, et jusqu’à la musique de jazz qui rythme le film. Allen Baron endossa de façon remarquable le rôle de Frankie, après que Peter Falk se soit désisté. Il a curieusement des allures de Robert de Niro. Navigant entre mélancolie, rage froide et solitude.

Sélectionné pour Cannes en 1961, il ne put participer finalement à la compétition parce que les bobines arrivèrent en retard. Quelques années plus tard, Allen Baron tourna un autre film, Terror in the city, qui appliquait les mêmes principes aux gangs de jeunes de New York. Ce film n’est absolument pas visible, si Blast of silence est disponible en DVD, les rares qui l’ont vu le considèrent comme encore meilleur. Comme le premier film, celui-ci non plus n’eut pas de succès, mais il permit néanmoins à Baron de se faire engager à Hollywood pour tourner et scénariser des séries télévisées à succès, revenant ainsi à son premier métier après cette incursion curieuse dans le cinéma d’auteur.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 16 Octobre 2010 à 15:39

Le cinéma est une source de revenu très recherchée par les romanciers car cette manne financière les fait changer de catégorie sociale. Aussi Ellroy a cherché et réussi à obtenir des droits plus ou moins importants pour ses ouvrages. Les adaptations des œuvres d’Ellroy au cinéma ne sont pas nombreuses et elles n’ont pas eu beaucoup de succès. Le dahlia noir, film ambitieux tourné avec beaucoup de moyens, a carrément été un bide noir. James Ellroy lui-même semble avoir été peu satisfait des différentes adaptations qui ont été faites de son œuvre.

Cop, tourné en 1988, est une adaptation calamiteuse de Lune sanglante. Film produit par James Woods qui joue le rôle de Lloyd Hopkins, il n’a pas eu un budget très important et ça se voit. L’intrigue a été ramassée, et le serial killer a perdu complètement le peu de psychologie qu’il possédait dans le roman. Le casting est plutôt hideux, et l’image guère soignée. Même Lloyd Hopkins est devenu un simple flic dont les difficultés du métier l’amène à se séparer de sa femme et de sa fille adorée. De même le partenaire d’Hopkins, Dutch, est devenu simplement un bon ami, alors que dans le livre il se laisse aller à le trahir. Les relations entre Hopkins et Haines ont été simplifiées. Si dans le roman Haines est poussé au suicide par Hopkins, dans le film, celui-ci l’abat en état de légitime défense. Enfin, Kathleen, incarnée par Lesley Ann Warren, militante féministe, n’est dans le film qu’une idiote hystérique, alors que dans l’ouvrage elle a une dimension différente et Hopkins en tombe réellement amoureux.

Brown’s requiem, adaptation de l’ouvrage éponyme, a été tourné en 1999, soit après le succès de L.A. Confidential. Mais cela n’a rien arrangé. Film à petit budget, il a reçu à sa sortie une volée de bois vert pour sa médiocrité. Dénoncé comme une pâle imitation de Chinatown, il n’y a que Selma Blair qui sort intacte de cette soupe. Le film fut projeté à sa sortie aux Etats-Unis que dans deux cinémas et ne tint l’affiche qu’une semaine !! Il doit d’être encore connu qu’au fait qu’on l’ait ressorti en DVD comme une œuvre de James Ellroy.

Seul L.A. confidential qui date de 1999, a été salué, à juste titre, comme un grand film noir et a rencontré un public nombreux. Pourtant comme il a été souligné dans la revue Polar, le film trahit complètement les intentions d’Ellroy. Non seulement la structure du film est devenue beaucoup plus linéaire, mais de nombreux personnages ont disparu ou ont changé de sens. En outre le happy end du film est complètement décalé par rapport aux intentions du livre. Mais curieusement c’est cette trahison qui fait que le film est excellent et se rapproche quelque part de la perception que Chandler lui-même pouvait avoir de Los Angeles dans les années quarante. Et puis la mise en scène est inspirée et nerveuse. Il y a aussi dans le film une vraie dimension spatiale, une utilisation intelligente de l’architecture de Los Angeles. Les prestations de Kim Basinger et de Gary Pearce ont été très remarquées.

Le succès du film a été tel qu’en 1999 on envisagea d’en faire une série télévisée de 13 épisodes avec Kieffer Sutherland dans le rôle principal, mais le pilote ne donnant pas satisfaction, HBO, le commanditaire, renonça à poursuivre. Ce pilote a été diffusé sur un petit réseau du câble, probablement à titre de curiosité. Une des possibilités de l’abandon de cette série est qu’elle eut été trop proche de l’ouvrage, distrayant le spectateur, éparpillant son attention un peu dans tous le sens

L.A.Confidential, 1999, la série télévisée que devait tourner HBO

Le dahlia noir, tourné par De Palma en 2005, a été un douloureux échec. Non seulement pour De Palma qui comptait là-dessus pour relancer sa carrière un rien chancelante, mais aussi pour Ellroy, confirmant la difficulté qu’il pouvait y avoir à adapter une œuvre aussi touffue. Mais l’échec du film n’est pas dû seulement à la difficulté de tirer un scénario cohérent du livre d’Ellroy. Une grande part de la responsabilité en revient à la trop grande application dans la reconstitution en studio du Los Angeles des années cinquante. Les costumes sont trop parfaits, les voitures trop bien briquées. Il y a aussi un casting particulièrement médiocre, les deux acteurs masculins étant très peu expressifs, alors que L.A. Confidential était à l’inverse porté par des acteurs flamboyants. En dehors de Scarlett Johansson, les acteurs sont particulièrement ternes.

En tant que scénariste, James Ellroy a travaillé sur deux films : Dark blue en 2003 et Au bout de la nuit en 2008. Ce sont deux échecs commerciaux qui s’expliquent plus probablement par le côté standardisé des scénarios. Il n’y a guère d’originalité. Dans Dark Blue, on assiste aux malheurs d’un flic désespéré et corrompu au moment même où les émeutes raciales vont éclater à propos de l’affaire Rodney King. Kurt Russel incarne cette sorte d’anti-héros. Mais cela reste bien en dessous des audaces d’une série télévisée comme The shield par exemple. Le seul intérêt de ce film est d’avoir situé une histoire somme toute banale de flic corrompu au moment des émeutes de Los Angeles, consécutives au procès des flics qui avaient tabassés Rodney King. Mais James Ellroy avait déjà utilisé cette ficelle dans le premier volume des aventures de Lloyd Hopkins, sauf que c’était des émeutes de Watts en 1965 dont il s’agissait. Le résultat est assez convenu et ne dépasse jamais le niveau du téléfilm.

En tant que scénariste, James Ellroy a travaillé sur deux films : Dark blue en 2003 et Au bout de la nuit en 2008. Ce sont deux échecs commerciaux qui s’expliquent plus probablement par le côté standardisé des scénarios. Il n’y a guère d’originalité. Dans Dark Blue, on assiste aux malheurs d’un flic désespéré et corrompu au moment même où les émeutes raciales vont éclater à propos de l’affaire Rodney King. Kurt Russel incarne cette sorte d’anti-héros. Mais cela reste bien en dessous des audaces d’une série télévisée comme The shield par exemple. Le seul intérêt de ce film est d’avoir situé une histoire somme toute banale de flic corrompu au moment des émeutes de Los Angeles, consécutives au procès des flics qui avaient tabassés Rodney King. Mais James Ellroy avait déjà utilisé cette ficelle dans le premier volume des aventures de Lloyd Hopkins, sauf que c’était des émeutes de Watts en 1965 dont il s’agissait. Le résultat est assez convenu et ne dépasse jamais le niveau du téléfilm.

Au bout de la nuit a permis à Keanu Reeves d’abandonner ses rôles de jeune homme fragile, bien sous tous rapports. Mais les rapports entre les flics plus ou moins corrompus, les conflits avec la hiérarchie, c’est ce qu’on a vue en bien mieux dans une série comme The shield. James Ellroy, en tant que scénariste, s’est trouvé dépassé en matière de violence et de réalisme. La découverte de la corruption d’un des chefs de la police, si elle ressemble à ce qu’on a déjà vu dans Dark blue, est complètement téléphonée. Forrest Whitaker n’est pas très convaincu de son rôle et partage ostensiblement son ennui avec le spectateur.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 17 Septembre 2010 à 17:40

Périodiquement on revient vers Jim Thompson. C’est sans doute un des auteurs américains les plus fascinants et les plus attachants. Ce qu’il écrit est très sombre, il fait partie de cette lignée qui va de Hammett à Ellroy et qui ne laissent guère d’espoir au lecteur en ce qui concerne la noirceur de l’âme humaine. Les qualités d’écriture de Thompson ont fait que la critique l’a encensé, mais malheureusement le grand public n’a jamais suivi. Aujourd’hui Jim Thompson revient sur le devant de la scène à cause de la sortie d’un film The killer inside me. Le film est tiré de l’ouvrage éponyme traduit en français sous le titre du Démon dans ma peau qui vient d’être réédité en collection folio.

L’histoire décrit la fin de parcours d’un tueur psychopathe qui camoufle ses pulsions criminelles sous des allures de bon garçon bien poli et sous son uniforme de shérif adjoint. Il va tuer cinq personnes, directement ou indirectement, accumulant au fil du temps les invraisemblances d’un scénario tordu. En effet, dans un premier temps il va se débrouiller pour faire endosser la paternité de ses meurtres par d’autres. Jusqu’au jour où d’une manière inattendu, il se fera coincer. C’est une des histoires les plus violentes de Jim Thompson. Et c’est cette violence qui met mal à l’aise le lecteur. Mais comme le récit est à la première personne, on rentre dans la logique même de Lou Ford. A défaut de l’excuser, on comprend que sa situation familiale, les formes sociales dans laquelle il s’inscrit montrent qu’il n’aurait pas pu agir autrement. Et Lou Ford nous le dit, dans la vie on ne peut pas agir autrement que les circonstances ne nous l’imposent.

Le cadre du roman est Central City, une petite ville qui doit sa prospérité au boom pétrolier d’après-guerre, mais qui est restée coincée dans des formes sociales hypocrites et désuètes. Tout est étriqué dans cette ville : c’est le magnat du coin, Conway qui règne en maître sur la ville, imposant ses choix aussi bien à la population qu’aux forces de police, humiliant au passage le shérif. Les syndicalistes sont considérés comme de dangereux agents provocateurs en guerre avec le mode de vie américain. Cette chape de plomb sur les relations sociales enferment tout individu épris de liberté dans des formes hypocrites de relations sociales où tout le monde ment. Tout le monde a peur. C’est d’ailleurs une peur diffuse, jamais directement explicitée. Et même si Lou Ford est tout à fait horrible, on comprend bien qu’il n’est guère plus horrible au fond que le reste de la population qui l’entoure. Cette veine romanesque a été très souvent explorée par les auteurs de romans noirs américains, entre autre par Hammett, mais dans un autre contexte, Horace McCoy ou encore par Charles Williams, autre auteur guère prisé dans son propre pays.

Ce roman désespéré est très complexe, si d’un côté il est une critique acerbe de la vie américaine, il y a notamment une critique radicale de l’institution psychiatrique, de l’autre, il renvoie aussi aux propres frustrations de Jim Thompson lui-même. L’origine du mal-être de Lou Ford se trouve dans ses pulsions sexuelles qui le mène très jeune au crime, mais qui se traduisent par une vasectomie : Jim Thompson a en effet subi une vasectomie sous la tyrannie de son épouse qui ne voulait pas avoir d’enfant. Cette vasectomie est une forme de castration traumatisante dont Lou Ford porte les stigmates, pour faire l’amour il a besoin de se stimuler à l’aide d’injections médicamenteuses. Il est pourtant plein d’amour, mais ce besoin d’amour se traduit d’abord par une violence difficile à contrôler.

C’est donc un des meilleurs romans de Jim Thompson. Même si on peut trouver désagréable que la traduction présente des lacunes. Le roman ayant été publié en américain en 1952, il est curieux de trouver dans la traduction en série noire une allusion à l’assassinat de Kennedy ! Et Amy est devenu Lucille ! Mais la série noire s’est toujours distinguée par la médiocrité de ses traductions en français[1]. Ce fut le cas pour Hammett, mais aussi pour Raymond Chandler dont les traductions de Boris Vian rendaient le plus souvent le texte complètement incompréhensible.

Jim Thompson a été souvent adapté à l’écran avec très peu de succès d’ailleurs, sauf en ce qui concerne « The Getaway » - le roman en français s’appelait Le lien conjugal. C’est le seul succès de Jim Thompson au cinéma. Mais il faut dire que sur cette adaptation il fut particulièrement bien servi. Sam Peckinpah assurait la mise en scène et Steve McQueen portait le personnage principal. Je ne parlerai même pas des adaptations françaises que ce soit celle de Corneau ou celle de Tavernier, leur transposition dans la banlieue parisienne et en Afrique vidant l’histoire d’une grande partie de son contenu.

The killer inside me avait déjà été adapté par Burt Kennedy avec Stacy Keach dans le rôle principal en 1976. Le film n’avait pas eu de succès et en France il fut distribué sous le titre racoleur d’Ordure de flic.

La nouvelle version cinématographique signée Michael Winterbottom, sortie en 2010, possède deux atouts : elle est très soignée, notamment dans la reconstitution historique, et surtout elle est très fidèle à l’œuvre de Jim Thompson. Pour garder le ton d’un récit à la première personne, on a utilisé la voix off. En outre, le casting est excellent. Casey Affleck, qui s’était déjà fait remarquer favorablement dans L’assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford (déjà il incarnait un Ford extrêmement ambigu) incarne de façon plus que convaincante Lou Ford et Jessica Alba Joyce Lakeland. Dans l’ensemble c’est un très bon film. Mais déjà il a été un échec cuisant aux Etats-Unis et en France il est sorti à la sauvette. On a dénoncé la violence du film l’attribuant à Michael Winterbottom, mais c’est un mauvais procès qu’on a fait à ce metteur en scène car cette violence respecte plutôt bien le propos de Jim Thompson. Ce qui veut dire que la violence de Thompson passe très mal à l’écran, particulièrement en 2010, à une époque où les forces de la réaction ne veulent voir dans le criminel qu’un simple ennemi de la société et non une victime de celle-ci. Je conseillerai évidemment aux amateurs de Jim Thompson de se précipiter sur le film de Winterbottom car il va disparaître rapidement des écrans.

[1] L’ouvrage de Jim Thompson intitulé Pop. 1280 devint par un curieux hasard en série noire 1275 âmes ! En franchissant l’Atlantique la petite ville du Sud avait perdu 5 habitants !

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 12 Septembre 2010 à 15:39

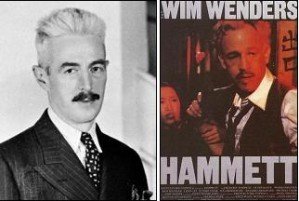

Lisant quelques critiques du film de Wim Wenders, en général plutôt bonnes, j’ai revu le film qui m’avait laissé une mauvaise impression lors de sa sortie. Presque trente ans après cette impression est la même : Hammett de Wim Wenders m’a déçu, et cela d’autant plus que je trouve l’ouvrage de Joe Gores très bon. Je ne discuterais pas ici des qualités techniques de Wim Wenders. Je me bornerais à soulever seulement deux points. D’abord il me semble que Frederick Forrest est une erreur de casting. A l’époque, en 1982, quand est sorti le film, il était un acteur dans la mouvance de Coppola au sommet de sa gloire, il avait joué dans « Apocalypse now », et surtout dans « Coup de cœur ». on peut donc penser que Coppola est en partie responsable de ce choix. Or, non seulement Forrest commençait déjà à perdre ses cheveux, mais il était bien trop petit. Quand on voit les photos d’Hammett, il est toujours le plus grand. Au contraire, Forrest est toujours le plus petit. Probablement cela ne serait pas suffisant à le disqualifier si Forrest ne restait pas aussi nonchalant devant la caméra, et par suite, devant le crime. Marilu Henner joue également deux personnages, l’un réel, l’autre imaginé par Hammett lorsqu’il écrit des histoires, mais elle a le grave défaut de manquer de glamour pour incarner la femme fatale, tout au plus peut-elle assurer celui de la bonne copine. Peter Boyle qui d’ordinaire est un bon acteur, est ici très mal utilisé.

Le second défaut majeur du film est la mauvaise reconstitution des années 20 à San Francisco. Tout est bien trop lisse, même quand il s’agit de crasse et de couloirs sombres menant dans l’antre du caïd chinois. Les étoffes utilisées sont également bien trop nette pour qu’on puisse penser à ces années-là.

Enfin il y a des choix de mise en scène très contestables : parsemer le film de références aux vieux films noirs, par exemple Elisha Cook, ancien protagoniste du film « le faucon maltais » de John Huston qui tient le rôle d’un chauffeur de taxi inscrit au syndicat radical IWW, ou encore Sylvia Sidney, actrice des « Carrefours de la ville » de Ruben Mamoulian d’après une histoire d’Hammett, qui joue le rôle d’une naïve directrice d’un asile pour jeunes femmes en détresse. On peut citer encore le faucon maltais qui trône sur la table de travail d’Hammett. Ces multiples clins d’œil troublent la vision du spectateur et versent dans la parodie inutile.

Le tournage et le montage du film furent un chemin de croix pour Wim Wenders qui ne reconnaît pas ce film comme une œuvre personnelle. Il prétendait même qu’il n’y avait participé que pour 10%, le reste étant surtout le travail de Coppola qui était aussi le producteur du film. Toute cette confusion entretenue autour de ce film, l’échec commercial complet également, ne permettent pas de préciser pourquoi un film avec d’aussi bonnes intentions se révèlera un fiasco, ni quelles sont les responsabilités véritables des uns et des autres dans celui-ci.

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique