-

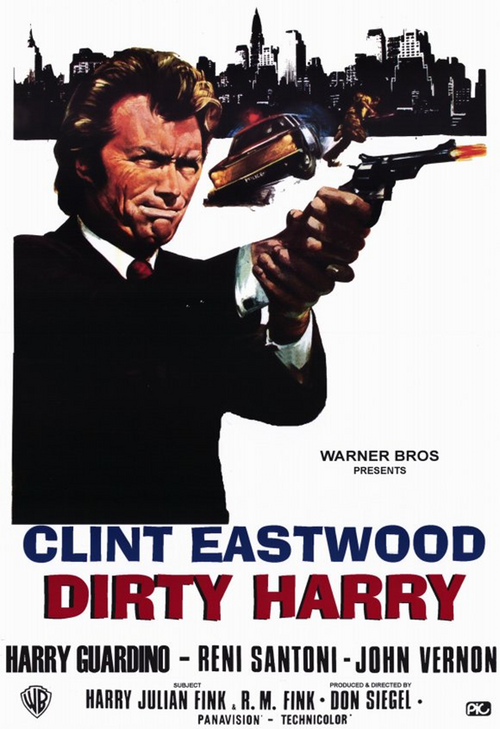

L’inspecteur Harry, Dirty Harry, Don Siegel, 1971

Don Siegel est un réalisateur important dans l’histoire du film noir, et même un des initiateur de ce qu’on appelle le film néo-noir. Auteur de films excellents à petit budget, avant les années soixante – par exemple le très méconnu et très excellent Private hell 36[1] – il est surtout connu pour les films qu’il a tourné avec Clint Eastwood et qui ont été pour la plupart de grands succès. Il a réalisé avec cet acteur cinq films, mais la plupart sont mauvais voire très mauvais. Les seuls qui résistent au passage du temps sont Escape from Alcatraz et peut être The beguiled. Le premier film qu’ils tournèrent ensemble est Coogan’s bluff en 1968, film fort justement oublié aujourd’hui, oscillant entre comédie niaiseuse et film policier. Dirty Harry est le quatrième film réalisé par ce tandem, et c’est le plus célèbre des cinq. Ce film a une importance capitale dans l’histoire du film noir, et c’est lui qui a révélé les options politiques réactionnaires de Clint Eastwood en en faisant le prototype du flic obsédé et vindicatif, qui pense que la loi est bien trop clémente avec les criminels.

Scorpio tue avec un fusil à lunette

Scorpio est un assassin en série qui opère à San Francisco. Il tue une jeune femme, puis, il menace de tuer d’autres personnes si la ville ne lui verse pas une rançon de 100 000 $. L’inspecteur Harry Callahan est chargé de l’affaire. En même temps, alors qu’il prend son déjeuner, il est témoin de l’attaque d’une banque. Il n’hésite pas une seconde, après avoir appelé des renforts, il sort son Magnum 357 et va flinguer les gangsters les uns après les autres. La police piste Scorpio et manque l’arrêter quand il s’apprête à tuer un homosexuel. Elle va encore le piéger quand Scorpio décide de tuer un prêtre. Mais c’est encore raté pour la police, chaque fois il s’en tire. Harry va prendre aussi le temps de sauver un candidat au suicide qui menace de sauter du haut d’immeuble. Comme Scorpio a aussi tué un adolescent noir, le maire décide de payer la rançon. C’est Harry qui est chargé de la livrer. Pour cela il est aidé par l’inspecteur Gonzales qui le couvre. La remise de la rançon se passe mal, car quand Scorpio obtient finalement le sac de billets, il ne peut s’empêcher de vouloir tuer Harry. Mais Gonzales intervient en tirant des coups de feu. Harry blesse Scorpio d’un coup de couteau dans la jambe. Celui-ci s’enfuit en abandonnant la rançon. Harry a été sérieusement amoché, et Gonzales aussi. Celui-ci décide d’abandonner la police, notamment sous la pression de sa femme. Harry se fait soigner, mais il continue à penser à Scorpio. Il va retrouver sa trace à l’hôpital où il s’est fait soigner pour le coup de couteau. Il l’arrête, mais comme il a violé un certain nombre de règles pour l’arrêter on va le relâcher ! Harry décide de le suivre. Pour s’en débarrasser, Scorpio se fait casser la figure par un grand noir costaud, et il désigne Harry comme le coupable de cette vengeance. Ensuite Scorpio va enlever un bus de ramassage scolaire et recommencer son chantage, exigeant cette fois 200 000 $ et un jet privé pour partir. Le maire va céder. Mais Harry reste en embuscade, il va rattraper le bus, et tuer Scorpio, puis il jette son insigne de policier.

Harry trouve un message de Scorpio

Comme on le voit la trame est plutôt simple, voire simplette, et peu subtile. On ne saura quasiment rien des motivations de Scorpio, ni même de celles de Harry. On raconte ici et là que cette historiette a été inspirée par la fameuse affaire du Zodiac qui n’a jamais été résolue. Le rôle de l’inspecteur Harry aurait été inspiré par l’inspecteur qui conduisait l’enquête sur le Zodiac, David Toschi. Mais ce sont là des détails sans grand intérêt, parce qu’en réalité ce qui saute d’abord aux yeux c’est le manque de crédibilité factuelle. Il est en effet bouffon de faire intervenir Harry sur toutes les scènes criminelles de la ville de San Francisco. De même c’est à peine s’il coopère avec ses collègues policiers, ce qui est incongru dans une enquête longue et difficile. Le film se voudrait « comportemental » et donc éviter les bavardages. Mais il faut toujours qu’au milieu des dialogues traine des morceaux de philosophie un peu lourde. Harry prend le temps de discuter du nombre de balles dans son revolver avant de tuer ses ennemis qui eux-mêmes menacent de le tuer. Ou alors il prend le temps de discuter le bout de gras avec la femme de l’inspecteur Gonzales pour la déculpabiliser pour avoir poussé son mari à démissionner de la police. Les extravagances du scénario et de la mise en scène font que le film hésite entre parodie et film noir.

Harry élimine à lui tout seul un gang de pilleurs de banque

Le film s’inscrit effectivement dans un renversement réactionnaire qui commence à s’affirmer au début des années soixante-dix, et certainement parce qu’il fait partie de cette réaction intellectuelle contre le laisser aller de la révolte de la jeunesse, il ne peut être qu’important – suivra la réhabilitation du libéralisme économique et la nécessité de défendre la propriété privée contre les pilleurs de banque. Si à la fin des années soixante ce sont plutôt les bandits qui sont à l’honneur, Dirty Harry va au contraire affirmer que les gangsters sont entièrement mauvais et qu’il faut soutenir sa police quoi qu’il en coûte pour les éliminer, les tuer le plus souvent possible. C’est évidemment la mentalité des policiers américains. Mais si par exemple on lit les ouvrages de Wambaugh, un ancien flic, qui parle de la police qu’il a connu de l’intérieur, il y a une mise à distance de ce discours simplificateur, même si Wambaugh soulève les problèmes que pose la bureaucratie politicienne à l’exercice d’une bonne police. Et comme le message est simpliste, le film est aussi simpliste dans sa forme. C’est sans doute pour masquer ce vide que sert le gros pistolet brandit par Harry à tout bout de champ. Certains y ont vu un symbole du machisme en action, et il est vrai que l’inspecteur Harry, mécanique pantin, n’a pas de vie sexuelle, ou plutôt il semble partager celle-ci avec son Magnum 357. On tombe alors facilement dans la mise en œuvre d’effets visuels au détriment de toute forme de crédibilité matérielle ou psychologique. C’est sans doute ce manque de sobriété plus ou moins bien assumé qui en fait un film important sur le plan de l’histoire du film noir : ça ne se faisait pas avant, mais ça se fera abondamment après. Siegel introduit des effets dignes du western spaghetti : la discussion sur le nombre de balles qui lui reste renvoie à la sentence bouffonne de Blondin qui explique à Tuco que le monde se divise en deux, ceux qui creusent et ceux qui ont un revolver. Ces jeux de mots insipides paraissent sortis de la cervelle d’Audiard tant ils sont mauvais. Ce n’est donc pas tellement la violence en elle-même qui pose problème – Peckinpah ira bien plus loin – que la façon dont elle est représentée. Je passe sur l’image que le film donne de San Francisco ville peuplée de fous et d’homosexuels. Je passe aussi sur le symétrique entre le tueur et le policier qui tous les deux sont obsédés par leur mission, cette relation infernale entre un policier le tueur en série est une des ficelles récurrentes de ce genre de film.

La police essaie de piéger Scorpio

En général j’aime bien la manière de filmer de Don Siegel, notamment dans sa capacité de saisir les décors urbains. Ce n’est pas le cas ici. La réalisation est plate, on retombe sur le sempiternel Golden Gate pour bien nous faire voir à quel point on est à San Francisco. Sans doute ce défaut ressort-il parce que Siegel fait porter son effort sur des détails de l’action plutôt que sur l’action elle-même. Par exemple vers la fin du film Harry attend Scorpio perché sur un pont. Ce qu’on détaille c’est sa haute silhouette qui est sensée marquer à quel point il poursuit de son ombre le sinistre tueur et lui faire peur. Ou encore la façon dont est filmée la scène de l’attaque de la banque : ce qu’on retient, c’est surtout l’énorme revolver pointé en avant par Harry, puis la haine dans l’œil du casseur lorsqu’il se rend compte que le policier n’avait plus de balle dans son arme. Ce manque d’inspiration est compensé par des effets plus ou moins adéquat, voir la séance de tabassage de Scorpio par un noir qui est payé pour ça. La photographie n’est pas terrible, particulièrement les scènes qui se passent dans la nuit. Don Siegel ne tire guère parti de l'écran large. Et Lalo Shiffrin est assez peu inspiré pour illustrer musicalement l’ensemble.

Harry est amer, une adolescente a été violée et tuée

Certainement le film est plombé par l’interprétation monolithique de Clint Eastwood. A force de ne rien manifester, il finit par être transparent, mais surtout sa voix est assez difficile à supporter. Les défenseur du jeu d’Eastwood avec la mauvaise foi qui les habite, parlent de « jeu minéral », au lieu de dire qu’il n’exprime rien que le vide. Le film n’a pas été prévu pour Clint Eastwood, même si par la suite il fera du personnage d’Harry son fétiche puisqu’il l’incarnera cinq fois, allant toujours un peu plus bas dans le pire pour épuiser cette rente de situation. Mais Dirty Harry était au départ une production de Don Siegel, prévue pour Frank Sinatra. Celui-ci dut abandonner le projet pour cause de santé, puis on songea à Paul Newman – alors au sommet de sa gloire – qui eut l’intelligence de décliner la proposition. C’est donc ce troisième choix qui assura le succès du film et une grande partie de la gloire de Clint Eastwood. Le tueur Scorpio est Andrew Robinson. Il en fait des tonnes, donnant dans l’hystérie. C’est malvenu, mais je suppose que c’est ce qu’on lui a demandé de faire. Ce rôle semble l’avoir marqué, il est par la suite devenu abonné aux rôles de tordu, au cinéma et surtout à la télévision. On retrouve quelques vétérans du film néo-noir des années soixante-dix, John Vernon, toujours excellent, dans le rôle du maire. Henri Guardino dans le rôle du lieutenant Bressler. Le très pâle Reni Santoni endosse le costume de l’équipier d’Harry, Gonzales, mais sans beaucoup de conviction. Pour les cinéphiles, ils reconnaîtront dans un petit rôle le frère du grand Robert Mitchum, John Mitchum. On est évidemment frappé par l’absence de rôle féminin, sans trop savoir ce qu’on doit en penser.

Scorpio kidnappe un car de ramassage scolaire

Tout ce que je viens de dire ne plaide pas en faveur de ce film. Plus encore que son idéologie sous-jacente, ce qui agace ce sont les faiblesses du scénario et de la réalisation, sans parler de l’interprétation de Clint Eastwood. Mais force est de reconnaître que ce film a marqué un tournant dans le film de flics, c’est un modèle si je puis dire de la violence qui va se propager dans ce sous-genre du film noir par la suite. S’il n’a guère d’intérêt artistique ou moral, s’il n’a aucune dimension réflexive sur la violence qui gangrène la société américaine, il a une place de choix dans l’histoire du film noir.

Don Siegel et Clint Eastwood sur le tournage

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/ici-brigade-criminelle-private-hell-36-don-siegel-1954-a114844696

« Les amants diaboliques, Ossessione, Luchino Visconti, 1943L’évadé d’Alcatraz, Escape from Alcatraz, Don Siegel, 1979 » Tags : Don Siegel, Clint Eastwood, neo-noir, tueur en série, San Francisco

Tags : Don Siegel, Clint Eastwood, neo-noir, tueur en série, San Francisco

-

Commentaires