-

Venu à la littérature sur le tard, le prolifique Andrea Camilleri s’est fait connaître du grand public pour les aventures du commissaire Montalbano. Ce qu’on a apprécié chez lui, c’est plus sa façon de jouer sur la langue et les différents dialectes de l’Italie et de la Sicile que les histoires proprement dites, quoi qu’elles soient marquées d’une forme d’humanisme ironique et d’une nostalgie vis-à-vis de la disparition d’une culture de gauche. Il n’a connu la célébrité que tardivement. A côté des aventures de Montalbano, il produit des romans à connotation historique, empruntant aux faits divers qui se sont passés dans les siècles antérieurs de quoi nourrir sa trame romanesque. Notez que si Camilleri est très apprécié en France ou en Allemagne, il est aussi très controversé en Sicile même où certains lui reproche justement de jouer avec des formes un peu folkloriques de la vie sicilienne. Ajoutons que Camilleri est originaire de la même région de Sicile, Agrigente, qui a vu la naissance de Pirandello, Sciascia et Lampedusa, gloires de la littérature italienne contemporaine.

Bien que sicilien, Andrea Camilleri a toujours été discret sur ce qu’il pensait de la Mafia. Il a fait en sorte que ses romans policiers qui se passent dans la région d’Agrigente ne traite pas de ce sujet. L’idée n’était pas de nier l’existence de la mafia comme pouvait le faire jusqu’à une date récente l’Eglise ou la Démocratie Chrétienne, mais plutôt de montrer que les Siciliens sont des hommes comme les autres et donc qu’ils produisent le même type de criminalité. Les rares allusions de ses romans à la Mafia se situent plutôt dans le passé et renvoient à l’histoire ancienne.

Dans la période récente, la capture de Toto Riina et celle de Bernardo Provenza parait avoir porté un coup très dur à la vieille mafia sicilienne. Vous ne savez pas interprète en quelque sorte les pizzini de Provenzano pour faire le point sur l’évolution de la Mafia dans ses techniques de domination. Bien que s’appuyant sur le travail des journalistes Salvo Palazzolo et Michele Prestipino, donc ne produisant pas de révélation nouvelle sur la Mafia, Camilleri va malgré tout produire un travail intéressant.

Les pizzini sont les petits papiers que Provenzano, devenu chez de la Mafia, faisait passer à ses amis pour leur donner des ordres, des conseils. Il préférait cette forme de communication apparemment archaïque car elle était plus sûre et plus difficile à intercepter par les policiers qui le pourchassaient. Camilleri présente d’ailleurs astucieusement cette forme de communication comme finalement plus moderne, plus fiable, que tout ce qui peut passer par le téléphone, Internet ou autre.

Mais les pizzini révèle le style de Provenzano, et le style c’est l’homme ! Jusqu’à la capture de Provenzano, au fond, on ne comprenait pas très bien pourquoi, celui qui paraissait n’avoir été qu’un second rôle s’était retrouvé à la tête de la Mafia. Jusqu’à sa prise de pouvoir, on ne l’avait considéré que comme l’ombre de Toto Riina, sans qu’on sache très bien quel rôle précis il jouait. Du reste cette vision floue de Provenzano dans l’organisation se retrouve très bien rendue dans la série télévisée Corleone. Il y est décrit comme un ami d’enfance de Riina, mais seulement comme approuvant toujours ce que celui-ci disait ou projetait de faire.

Les pizzini dévoilent un peu de la personnalité de Provenzano qui était en cavale depuis plus de quarante années. Dans leur forme ésotérique, leurs références pas toujours très claires à la Bible, ils recèlent une étrange poésie : il n’y a pas deux Provenzano !! Mais on perçoit aussi bien autre chose : au-delà de la volonté de modifier la tactique de la Mafia après le désastre de la campagne militaire lancée par Riina, il y a une forme de mélancolie qui tient au décalage entre les valeurs traditionnelles sur lesquelles la Mafia croit fonctionner, et la réalité du temps présent. Donnons un exemple. La Mafia a toujours considéré que l’adultère était une lourde faute et que la famille était sacrée. Bien sûr il y a toujours eu des passe-droit, mais ceux-ci dans leur ensemble restaient sous contrôle. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Il suffit de se promener dans les villes siciliennes pour voir à quel point le regard des filles est bien plus hardi. Tout le soubassement culturel de la Mafia est en train de disparaître. Ce qui va faire dans les années qui viennent qu’il ne restera plus que des bandes de délinquants plus ou moins bien équipés pour racketter le pays, mais ce ne sera plus cette organisation tellement efficace parce qu’elle était fondée sur une forme pyramidale du pouvoir. Provenzano sent bien ce basculement, mais il ne peut rien y faire.

Un point assez étrange du livre est que Camilleri ne comprend pas pourquoi Provenzano, atteint d’un cancer de la prostate est parti se faire opérer à Marseille, s’obligeant à traverser toute l’Italie. La réponse est pourtant simple, c’est parce que la Mafia sicilienne a beaucoup d’intérêt dans cette ville et que ses réseaux y fonctionnent efficacement. Il est vrai que Provenzano a failli s’y faire piéger et que seule une négligence de l’administration lui a permis d’éviter la prison à ce moment-là.

Bien sûr ce livre ne serait pas très intéressant si il n’y avait le style de Camilleri et son humour. Ecrit comme une sorte d’abécédaire, chaque entrée dévoile non seulement un aspect de la personnalité de Provenzano, mais encore les formes d’exercice du pouvoir au sein de la Mafia dans sa période crépusculaire.

votre commentaire

votre commentaire

-

Périodiquement on revient vers Jim Thompson. C’est sans doute un des auteurs américains les plus fascinants et les plus attachants. Ce qu’il écrit est très sombre, il fait partie de cette lignée qui va de Hammett à Ellroy et qui ne laissent guère d’espoir au lecteur en ce qui concerne la noirceur de l’âme humaine. Les qualités d’écriture de Thompson ont fait que la critique l’a encensé, mais malheureusement le grand public n’a jamais suivi. Aujourd’hui Jim Thompson revient sur le devant de la scène à cause de la sortie d’un film The killer inside me. Le film est tiré de l’ouvrage éponyme traduit en français sous le titre du Démon dans ma peau qui vient d’être réédité en collection folio.

L’histoire décrit la fin de parcours d’un tueur psychopathe qui camoufle ses pulsions criminelles sous des allures de bon garçon bien poli et sous son uniforme de shérif adjoint. Il va tuer cinq personnes, directement ou indirectement, accumulant au fil du temps les invraisemblances d’un scénario tordu. En effet, dans un premier temps il va se débrouiller pour faire endosser la paternité de ses meurtres par d’autres. Jusqu’au jour où d’une manière inattendu, il se fera coincer. C’est une des histoires les plus violentes de Jim Thompson. Et c’est cette violence qui met mal à l’aise le lecteur. Mais comme le récit est à la première personne, on rentre dans la logique même de Lou Ford. A défaut de l’excuser, on comprend que sa situation familiale, les formes sociales dans laquelle il s’inscrit montrent qu’il n’aurait pas pu agir autrement. Et Lou Ford nous le dit, dans la vie on ne peut pas agir autrement que les circonstances ne nous l’imposent.

Le cadre du roman est Central City, une petite ville qui doit sa prospérité au boom pétrolier d’après-guerre, mais qui est restée coincée dans des formes sociales hypocrites et désuètes. Tout est étriqué dans cette ville : c’est le magnat du coin, Conway qui règne en maître sur la ville, imposant ses choix aussi bien à la population qu’aux forces de police, humiliant au passage le shérif. Les syndicalistes sont considérés comme de dangereux agents provocateurs en guerre avec le mode de vie américain. Cette chape de plomb sur les relations sociales enferment tout individu épris de liberté dans des formes hypocrites de relations sociales où tout le monde ment. Tout le monde a peur. C’est d’ailleurs une peur diffuse, jamais directement explicitée. Et même si Lou Ford est tout à fait horrible, on comprend bien qu’il n’est guère plus horrible au fond que le reste de la population qui l’entoure. Cette veine romanesque a été très souvent explorée par les auteurs de romans noirs américains, entre autre par Hammett, mais dans un autre contexte, Horace McCoy ou encore par Charles Williams, autre auteur guère prisé dans son propre pays.

Ce roman désespéré est très complexe, si d’un côté il est une critique acerbe de la vie américaine, il y a notamment une critique radicale de l’institution psychiatrique, de l’autre, il renvoie aussi aux propres frustrations de Jim Thompson lui-même. L’origine du mal-être de Lou Ford se trouve dans ses pulsions sexuelles qui le mène très jeune au crime, mais qui se traduisent par une vasectomie : Jim Thompson a en effet subi une vasectomie sous la tyrannie de son épouse qui ne voulait pas avoir d’enfant. Cette vasectomie est une forme de castration traumatisante dont Lou Ford porte les stigmates, pour faire l’amour il a besoin de se stimuler à l’aide d’injections médicamenteuses. Il est pourtant plein d’amour, mais ce besoin d’amour se traduit d’abord par une violence difficile à contrôler.

C’est donc un des meilleurs romans de Jim Thompson. Même si on peut trouver désagréable que la traduction présente des lacunes. Le roman ayant été publié en américain en 1952, il est curieux de trouver dans la traduction en série noire une allusion à l’assassinat de Kennedy ! Et Amy est devenu Lucille ! Mais la série noire s’est toujours distinguée par la médiocrité de ses traductions en français[1]. Ce fut le cas pour Hammett, mais aussi pour Raymond Chandler dont les traductions de Boris Vian rendaient le plus souvent le texte complètement incompréhensible.

Jim Thompson a été souvent adapté à l’écran avec très peu de succès d’ailleurs, sauf en ce qui concerne « The Getaway » - le roman en français s’appelait Le lien conjugal. C’est le seul succès de Jim Thompson au cinéma. Mais il faut dire que sur cette adaptation il fut particulièrement bien servi. Sam Peckinpah assurait la mise en scène et Steve McQueen portait le personnage principal. Je ne parlerai même pas des adaptations françaises que ce soit celle de Corneau ou celle de Tavernier, leur transposition dans la banlieue parisienne et en Afrique vidant l’histoire d’une grande partie de son contenu.

The killer inside me avait déjà été adapté par Burt Kennedy avec Stacy Keach dans le rôle principal en 1976. Le film n’avait pas eu de succès et en France il fut distribué sous le titre racoleur d’Ordure de flic.

La nouvelle version cinématographique signée Michael Winterbottom, sortie en 2010, possède deux atouts : elle est très soignée, notamment dans la reconstitution historique, et surtout elle est très fidèle à l’œuvre de Jim Thompson. Pour garder le ton d’un récit à la première personne, on a utilisé la voix off. En outre, le casting est excellent. Casey Affleck, qui s’était déjà fait remarquer favorablement dans L’assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford (déjà il incarnait un Ford extrêmement ambigu) incarne de façon plus que convaincante Lou Ford et Jessica Alba Joyce Lakeland. Dans l’ensemble c’est un très bon film. Mais déjà il a été un échec cuisant aux Etats-Unis et en France il est sorti à la sauvette. On a dénoncé la violence du film l’attribuant à Michael Winterbottom, mais c’est un mauvais procès qu’on a fait à ce metteur en scène car cette violence respecte plutôt bien le propos de Jim Thompson. Ce qui veut dire que la violence de Thompson passe très mal à l’écran, particulièrement en 2010, à une époque où les forces de la réaction ne veulent voir dans le criminel qu’un simple ennemi de la société et non une victime de celle-ci. Je conseillerai évidemment aux amateurs de Jim Thompson de se précipiter sur le film de Winterbottom car il va disparaître rapidement des écrans.

[1] L’ouvrage de Jim Thompson intitulé Pop. 1280 devint par un curieux hasard en série noire 1275 âmes ! En franchissant l’Atlantique la petite ville du Sud avait perdu 5 habitants !

votre commentaire

votre commentaire

-

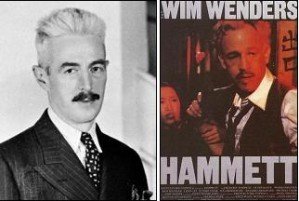

Lisant quelques critiques du film de Wim Wenders, en général plutôt bonnes, j’ai revu le film qui m’avait laissé une mauvaise impression lors de sa sortie. Presque trente ans après cette impression est la même : Hammett de Wim Wenders m’a déçu, et cela d’autant plus que je trouve l’ouvrage de Joe Gores très bon. Je ne discuterais pas ici des qualités techniques de Wim Wenders. Je me bornerais à soulever seulement deux points. D’abord il me semble que Frederick Forrest est une erreur de casting. A l’époque, en 1982, quand est sorti le film, il était un acteur dans la mouvance de Coppola au sommet de sa gloire, il avait joué dans « Apocalypse now », et surtout dans « Coup de cœur ». on peut donc penser que Coppola est en partie responsable de ce choix. Or, non seulement Forrest commençait déjà à perdre ses cheveux, mais il était bien trop petit. Quand on voit les photos d’Hammett, il est toujours le plus grand. Au contraire, Forrest est toujours le plus petit. Probablement cela ne serait pas suffisant à le disqualifier si Forrest ne restait pas aussi nonchalant devant la caméra, et par suite, devant le crime. Marilu Henner joue également deux personnages, l’un réel, l’autre imaginé par Hammett lorsqu’il écrit des histoires, mais elle a le grave défaut de manquer de glamour pour incarner la femme fatale, tout au plus peut-elle assurer celui de la bonne copine. Peter Boyle qui d’ordinaire est un bon acteur, est ici très mal utilisé.

Le second défaut majeur du film est la mauvaise reconstitution des années 20 à San Francisco. Tout est bien trop lisse, même quand il s’agit de crasse et de couloirs sombres menant dans l’antre du caïd chinois. Les étoffes utilisées sont également bien trop nette pour qu’on puisse penser à ces années-là.

Enfin il y a des choix de mise en scène très contestables : parsemer le film de références aux vieux films noirs, par exemple Elisha Cook, ancien protagoniste du film « le faucon maltais » de John Huston qui tient le rôle d’un chauffeur de taxi inscrit au syndicat radical IWW, ou encore Sylvia Sidney, actrice des « Carrefours de la ville » de Ruben Mamoulian d’après une histoire d’Hammett, qui joue le rôle d’une naïve directrice d’un asile pour jeunes femmes en détresse. On peut citer encore le faucon maltais qui trône sur la table de travail d’Hammett. Ces multiples clins d’œil troublent la vision du spectateur et versent dans la parodie inutile.

Le tournage et le montage du film furent un chemin de croix pour Wim Wenders qui ne reconnaît pas ce film comme une œuvre personnelle. Il prétendait même qu’il n’y avait participé que pour 10%, le reste étant surtout le travail de Coppola qui était aussi le producteur du film. Toute cette confusion entretenue autour de ce film, l’échec commercial complet également, ne permettent pas de préciser pourquoi un film avec d’aussi bonnes intentions se révèlera un fiasco, ni quelles sont les responsabilités véritables des uns et des autres dans celui-ci.

votre commentaire

votre commentaire

-

Dashiell Hammett appartient à la cohorte des grands anciens qui ont fait sortir le roman policier des romans à énigme qui avaient pour principal défaut de se passer dans des milieux riches et distingués où le crime résultait plus de la défaillance psychologique de son auteur que de la nécessité matérielle ou de la condition sociale.

Il est souvent pénible de relire des anciennes gloires de la Série noire, et pire encore si celles-ci ont été publiées avant même la naissance de la collection animée par Marcel Duhamel. Mais ce n’est pas le cas avec Dashiell Hammett.

Relire Dashiell Hammett est non seulement nécessaire, mais c’est aussi impératif, car ce n’est pas sans raison qu’il s’est élevé au rang d’écrivain bien au-delà du cercle des clients de la littérature policière. Une des raisons principales de cette nécessité est que lorsque les romans de Dashiell Hammett ont été publiés en Série noire, la traduction a été particulièrement massacrée, mais qu’en outre, le texte lui-même a été tronqué. Vous me direz que ce fut aussi le cas de Raymond Chandler et que cela n’a pas empêché qu’on reconnaissent dans ces deux auteurs des maîtres d’un genre nouveau, le polar urbain.

Hammett a une excellente réputation aussi parce qu’il a exercé une quantité incroyable de métiers tous plus tordus les uns que les autres. Il a entre autre été agent de la Pinkerton, agence privée de détective, spécialisée dans le travail de briseur de grève. Cette expérience singulière a forcément donné de l’épaisseur à ses propres histoires de détective. Et d’ailleurs c’est bien Dashiell Hammett qui est le vrai modèle de Sam Spade et non pas Humphrey Bogart. Non seulement ce dernier était plutôt petit et trapu, alors qu’Hammett était très grand et longiligne, mais il portait sur sa figure un humanisme qui ne peut pas exister chez les détectives d’Hammett, tant leur travail est sordide.

Bien que les aficionados ne s’attardèrent guère sur les défaillances de la maison Gallimard en matière de respect de l’auteur, il est tout de même scandaleux que cette vénérable maison de marchand de papiers ait attendu aussi longtemps pour redonner un peu de vérité à l’écriture de Hammett. Enfin Gallimard vient de republier cinq des six romans d’Hammett dans une nouvelle traduction de Pierre Bondil et Natalie Beunat, et notre vision en est radicalement changée. En effet, une fois débarrassé des tournures empruntées à l’argot parisien, et les passages tronqués restitués, l’écriture apparaît bien plus moderne et bien moins datée.

Bien que l’univers de Dashiell Hammett appartienne largement à celui de la prohibition, l’analyse de la corruption et des rapports entre les gangs et les chefs d’entreprise nous parait des plus modernes. Avant même de voir ce qu’il y avait de novateur dans le style, il y a le choix des sujets qui est déterminant. Ceux-ci sont d’ailleurs en adéquation parfaite avec les prises de position politique : Hammett était marqué très à gauche, proche du parti communiste américain, et bien sûr cela devait par la suite lui attirer beaucoup de problèmes avec les autorités de son pays. Ce qui veut dire que les collusions qui sont à l’œuvre entre criminels et capitalistes, aussi bien dans La clé de verre que dans La moisson rouge, ont un sens bien au-delà de la rigueur du roman noir réaliste. Mais la nouvelle traduction des romans d’Hammett révèle encore mieux que l’ancienne à quel point le style est original. Original parce que sans fioriture, privilégiant l’action à la réflexion. Dans un monde saturé d’objets, centré sur le profit maximum, ce sont encore plus les instincts primaires qui dominent.

On peut regretter deux choses : que ce volume ne soit pas complet, il manque en effet le premier roman de Hammett, Le grand braquage, et aussi qu’en guise de présentation on se soit borné à ressortir un très vieux texte de Jacques Cabau qui cite Hammett dans les vieilles traductions ce qui est incohérent avec le projet de la réédition de l’œuvre d’Hammett. Mais la chronologie et l’iconographie de l’ensemble sont bonnes. Il reste à souhaiter que Gallimard termine la publication des romans de Raymond Chandler dans une traduction convenable.

Hammett était aussi un vrai personnage de roman et sa vie ressemble un peu à ses livres. Buveur, coureur, dépensier, ils mettaient assez facilement sa famille ou son entourage dans l’embarras. Joe Gores s’en servit pour écrire une fiction qui donna ensuite un film de Wim Wenders avec Frederick Forrest dans le rôle d’Hammett. Bien que le film bénéficie encore d’une bonne réputation, il a été renié par Wim Wenders lui-même et fut un échec public pour le studio Zoetrope qui l’avait produit[1]. Mais surtout on pourrait dire que Frederick Forrest est bien trop plein de santé pour incarner Dashiell Hammett

De son vivant Hammett connu un énorme succès et engrangea beaucoup d’argent. Hollywood le couvrit de son or corrompu, ce qui explique peut-être pourquoi il dépensa sans compter et pourquoi il mourut quasiment ruiné.

[1] Il semblerait que Coppola ait non seulement assuré le montage final, mais qu’il ait aussi tourné de nombreuses scènes additionnelles.

votre commentaire

votre commentaire

-

Le succès commercial de Connelly fait parfois oublier que c’est avant tout un excellent écrivain qui a un projet et un style. Les derniers romans de Connelly sont apparus moins percutants. Mais L’épouvantail est un bon Connelly, en tout cas meilleur que Verdict de plomb. L’ouvrage reprend de vieilles recettes, et d’abord le thème du serial killer. On retrouve aussi le personnage du journaliste Jack McEvoy. L’histoire est donc dans la lignée d’un des plus grands succès de Connelly, Le poète.

On pourrait donc croire que c’est seulement la nécessité de recycler de vieilles idées qui met Connelly en mouvement. Et pourtant l’ouvrage est réussi. Cela tient à plusieurs éléments : d’abord à la technique hyperréaliste de Connelly. Il sait magistralement utiliser les descriptions des lieux et des situations pour donner du corps à ses personnages. Ensuite, il y a une utilisation nouvelle de personnages qui apparaissent dans d’autres ouvrages, que ce soit McEvoy ou Rachel Walling. Ces deux personnages ont croisé par le passé un autre personnage important de Connelly, Harry Bosch, mais ils avaient eu aussi auparavant une aventure sentimentale. En leur donnant un rôle nouveau, Connelly approfondit leur caractère, les rend plus complet.

Mais il y a aussi un ton très particulier, une mélancolie sous-jacente presque poétique à propos d’une Amérique qui se défait et sombre dans une modernité technicienne autant que tapageuse. La description de la fin du journalisme et de l’envahissement concomitant d’Internet est tout à fait saisissante, mêlant l’effondrement d’une culture à la décomposition d’une situation sociale explosive. L’utilisation de McEvoy permet à Connelly de s’immiscer dans sa propre œuvre puisque c’est bien lui qui a écrit l’ouvrage sur Le poète.

Le récit est bien conduit, dès le début on connait le coupable, mais cela n’empêche pas le suspense, bien au contraire et le lecteur a hâte de connaître le dénouement. L’immersion de l’histoire dans les dédales du monde numérique en renforce le côté paranoïaque. En alternant une histoire à la première personne, celle de McEvoy, et une histoire à la troisième personne, celle de l’épouvantail, Connelly donne à la fois une vraie respiration à son récit, mais aussi une profondeur nouvelle à son héros. C’est du reste parce que McEvoy, contrairement au lecteur, ne connaît pas le mystérieux criminel, que ses réactions nous intéressent.

Bien sûr il y a des faiblesses, notamment la facilité avec laquelle Rachel retrouve son poste du FBI, ou encore la façon dont le Los Angeles Times tente de réintégrer McEvoy après l’avoir licencié. Et puis, le serial killer n’est pas un personnage très complexe, ni même intéressant. Mais ces réserves n’enlèvent en rien de son intérêt au roman.

On peut se demander aussi pourquoi Le seuil met autant de temps à éditer les ouvrages de Connelly en français. Un an s’est écoulé entre la parution en anglais et la traduction française. Déjà un autre Connelly est paru aux Etats-Unis, 9 dragons, une nouvelle aventure d’Harry Bosch, et un autre est à paraître en octobre 2010, The reversal, encore avec Harry Bosch, mais cette fois, celui-ci fait équipe avec Mickey Haller, son demi-frère.

votre commentaire

votre commentaire