-

Francesco Rosi est un peu oublié aujourd’hui, mais dans les années soixante, il apparut comme très novateur, aussi bien par ses sujets que par sa manière de filmer au-delà du néo-réalisme. Le sommet de sa gloire fut sans doute atteint au début des années soixante-dix. C’était un homme du sud de l’Italie, de Naples plus précisément, et c’est sans doute pour ça qu’il est très sensible aux compromissions entre les hommes politiques et la mafia, que celle-ci soit la Camorra ou la mafia sicilienne. Il tournera six films sur ce thème : La sfida en 1958, Salvatore Giuliano en 1961, Le mani sulla citta en 1963, Lucky Luciano en 1973, Cadaveri eccellenti en 1975 et enfin, Dimenticare Palermo en 1985. A cette ensemble on peut ajouter Il caso Mattei qui traite aussi à la marge de la mafia et qui date de 1972. C’est le tiers de son œuvre et un ensemble très cohérent qui produit une esthétique nouvelle. En effet, Rosi qui vient du néo-réalisme, il a été l’assistant de Luchino Visconti et de Luciano Emmer, va introduire au-delà de la description rigoureuse et documentée des faits une lecture politique complexe qui se plonge dans les arcanes du pouvoir. Il évitera d’ailleurs dans ces histoires brutales toute dimension romantique ou spectaculaire pour dresser un constat accablant d’une réalité sordide. Ce sont plus des systèmes qu’il dénonce en analysant leur fonctionnement, que des hommes.

Salvatore Giuliano a été abattu

Salvatore Giuliano et sa bande s’engagent du côté des propriétaires fonciers qui craignent que l’Etat italien ne les obligent à appliquer une réforme agraire. Ils appuient à travers l’EVIS, le MIS qui prône l’indépendance de la Sicile et qui veut être rattaché directement aux Etats-Unis. L’autonomie accordée par l’Italie à la Sicile met fin au mouvement indépendantiste. Giuliano et sa bande, malgré l’amnistie dont ils ont bénéficié, vont retourner à la délinquance ordinaire sous la protection de la mafia qui prend au passage sa commission, vol de bétail, enlèvements. Les forces de l’ordre vont le traquer dans les montagnes de Montelepre. Dans le village tous les hommes qui sont susceptibles d’avoir aidé Giuliano sont arrêtés et envoyés à Palerme. Pendant ce temps Giuliano recrute des hommes de main pour contrer la réforme agraire soutenue par les communistes. Le 1er mai 1947, lors d’une réunion à Portella de la Ginestra, Giuliano et ses hommes massacrent les communistes et les syndicalistes qui commencent à avoir le vent en poupe dans le pays. Après la mort de Giuliano, a lieu le procès de ce qui reste de sa bande. Pisciotta dit qu’il a tué lui-même Giuliano, mais qu’il travaillait la main dans la main avec les carabiniers. Tout le procès va révéler les liens troubles entre les politiques, la mafia, la police et Giuliano dont la bande apparaît comme ayant été manipulée depuis le début. Pisciotta sera condamné, mais il sera rapidement assassiné en prison, empoisonné.

Giuliano mène des attaques contre l’armée

Comme on le comprend le sujet n’est pas vraiment Salvatore Giuliano. On ne le voit d’ailleurs presque jamais, sauf mort, ou sous la forme d’une vague silhouette. En clair, c’est une ombre. C’est évidemment la volonté de démystification de celui qui passait pour une sorte de héros de l’indépendance de la Sicile, une sorte de bandit d’honneur qui prenait aux riches pour donner aux pauvres. Bref il n’existe pas. Par contre ce qui existe c’est un système politico-économique qui s’organise autour de trois pôles distincts, les grands propriétaires agricoles qui ont peur des nouveaux droits des paysans et des travailleurs, la mafia et la police qui représente plus ou moins l’Etat italien. Encore que la police est très divisée aussi. On comprend alors que réformer un tel système qui engendre de la misère n’est pas une tâche aisée, mais un travail de longue haleine qui passe par la restauration d’un Etat intègre au service du peuple. On n’aura donc aucune information sur ce qu’est et sur ce que pense Salvatore Giuliano. On verra par contre que la droiture dans cette lutte à mort entre les différentes parties n’existe pas. Giuliano se méfiait de tout le monde, sauf apparemment de Pisciotta qui justement le trahira. Le mafieux qui trahit les amis de Giovanni va lui aussi être assassiné, comme tous ceux qui connaissent de près ou de loin la vérité.

La mère de Giuliano vient reconnaître le corps de son fils

Le film est tourné en 1961, à un moment où les parlementaires de la Démocratie chrétienne en sont encore à marteler que la mafia n’existe pas, que certes il existe bien des bandits dans les campagnes, mais que ce sont seulement des délinquants ordinaires et non un système organisé. L’ignorance et la misère sont les deux sources de pouvoir de la mafia. Le massacre du 1er mai 1947 est le cœur du film. En effet, nous sommes alors juste après la Libération, au moment où l’Etat italien est en train de se relever et prétend à son unité. Or la Sicile devient à ce moment-là un territoire de conquête pour les idées communistes et le syndicalisme paysan. Toutes les forces de la réaction, mafia, propriétaires terriens et politiciens, vont se conjuguer pour mettre un terme à cette dérive. Le MIS sera d’ailleurs une des armes pour ralentir ce processus de démocratisation de l’île, car le Parti communiste italien est aussi très fort sur le continent, et il pourrait appuyer justement le développement d’un modèle social avancé en Sicile. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles les Etats-Unis encouragèrent au moment de l’effondrement du pouvoir mussolinien, la notabilisation des gens de la mafia. La justice n’est pas épargnée, et on comprend que les juges comme les avocats sont généralement du côté de la réaction pour empêcher que la vérité se fasse.

Pisciotta annonce que c ‘est lui qui a tué Giuliano

L’engagement politique et social très clair, ne doit pas faire oublier pour autant que le film a des qualités cinématographiques importantes, et que Rosi produit une esthétique particulière. Qu’est-ce que ça veut dire que le film est bien filmé ? Bien sûr cela signifie que le réalisateur possède la technique voulue pour mener à bien son entreprise. Mais ici cela veut dire aussi que l’esthétique est adaptée au message politique. Rosi a pu filmer à Montelepre même, exactement sur les lieux où a vécu Salvatore Giuliano et où il est mort. Il s’agit donc de s’immerger dans un décor réel qui explique presque à lui tout seul le drame qui se joue. Montelepre est un village encaissé, aux rues tortueuses et pentues[1]. Entouré de collines plutôt arides, il est très misérable. Situé à quelques kilomètres seulement de Palerme, il donne pourtant l’impression que la civilisation n’y est pas encore arrivée. Rosi utilise parfaitement ces décors, non seulement par de longues plongées très mobiles, de larges panoramiques qui donnent du volume à l’image, mais aussi en saisissant la pauvreté des maisons. L’autre aspect décisif, c’est l’utilisation des habitants de l’endroit. Il y a d’ailleurs assez peu d’acteurs professionnels dans le film. Par exemple la confrontation entre les soldats de l’armée qui instaurent le couvre-feu à Montelepre est saisissante dans l’opposition qu’elle opère entre les soldats venus du Nord, plutôt grands et bien portants, et les habitants du coin, petits et plutôt malingres. L’utilisation du noir et blanc est excellente, notamment dans les scènes nocturnes qui amènent à l’assassinat de Salvatore Giuliano. Les scènes de foule sont parfaitement maîtrisées. On peut admirer les diagonales que Rosi tire de la disposition des soldats qui occupent le village, mais aussi cette longue file d’hommes enchaînés comme des bêtes, puis de la révolte des femmes qui se regroupent et se précipitent pour défendre leur mari ou leur fils qu’on a arrêté. Les femmes sont d’ailleurs là pour exprimer la colère et l’angoisse. Mais elles pleurent beaucoup aussi, la scène de la mère de Salvatore Giuliano qui reconnait le corps martyrisé est hallucinante. On ne peut donc pas dire que Rosi se contente de donner une vision clinique, seulement documentaire de cette affaire. Notez que le déroulement du film se réalise en plusieurs temps à travers plusieurs flash-backs. L’ouverture se faisant sur le corps de Giuliano après son assassinat, et on comprend tout de suite que la police a procédé à une mise en scène. A la suite de cette exposition, on repart sur la guerre que poursuit Giuliano dans les montagnes, au nom d’une cause obscure, comme la conséquence de la volonté de personnages puissants. Le second flash-back part du procès et donc du point de vue de Pisciotta. Il y a donc une volonté de briser la linéarité du récit qui se clôture par l’assassinat du parrain local en 1960 au milieu de la foire aux bestiaux pour montrer que rien n’a changé vraiment.

Les femmes se révoltent quand elles apprennent qu’on emmène leur mari à Palerme

Les acteurs professionnels sont très peu nombreux. On remarque Frank Wolf, acteur américain qui fera par la suite le bonheur de nombreux westerns italiens, dans le rôle de Gaspare Pisciotta. Et Salvo Randone dans celui du président du tribunal dans le cadre du maxi-procès de la bande à Giuliano. L’étonnant vient plutôt de tous ces anonymes qui peuplent le film et qui sont si justes. C’est d’ailleurs cela qui donne des accents de vérité à l’ensemble qui se passe en Sicile, les protagonistes se fondent dans le paysage. Témoin ce jeune berger qui manifestement ne comprend pas trop ce qu’il a fait et qui s’est enrôlé chez Giuliano comme ça, parce qu’on le lui a demandé, et qui est allé participé au massacre du 1er mai à Portella de la Ginestra, et qui ne sait pas que dire lorsque la justice lui demande des comptes. On remarquera la minutie de la documentation de Rosi, que ce soit la chronologie des faits, ou les vêtements que portent les acteurs, tout est exact. Il a utilisé les lieux où la police avait exposé le corps de Giuliano, la même cour.

La police va chercher Giuliano

Evidemment tout n’est pas parfait, et avec le recul on peut juger que les scènes du procès sont un peu longues. Mais c’est peu de choses, et l’ensemble est toujours très fort malgré le temps qui passe. Michael Cimino se risquera à faire The sicilian en 1987, en essayant de donner de la consistance au personnage de Giuliano. Mais ce sera un fiasco artistique et commercial complet, comme une preuve que l’approche de Francesco Rosi était la bonne et que de faire de Salvatore Giuliano un personnage glamour, était une voie sans issue. Deux petites remarques finales, depuis 2013 il existe une très belle version en DVD, restaurée par la cinémathèque de Bologne avec l’aide de Rosi lui-même. Il y a donc des scènes supplémentaires qui ne se trouvaient pas dans la version qui circulait jusqu’alors. Curieusement les images de cette version sont en 16/9, alors que dans mon souvenir c’était du 4/3. La seconde est que Rosi doit être réhabilité comme un cinéaste classique autant que novateur, surtout à une époque où les collusions entre les hommes politiques et les différentes mafias ont retrouvées un second souffle.

En prison Pisciotta est mort

Les vrais Pisciotta et Giuliano

[1] Il est resté le même qu’à l’époque du film, un peu plus propret toutefois et moins délabré. En le traversant il est facile de reconnaitre les paysages du film de Rosi.

votre commentaire

votre commentaire

-

Léo Malet tient une place à part dans l’univers du roman noir et aussi dans mon cœur comme un des très grands romanciers du « noir » à la française, avec André Héléna ou Frédéric Dard. Il a été en effet un des précurseurs du roman de détective à l’américaine. Très marqué par son incursion dans l’aventure surréaliste, anarchiste et réfractaire jusqu’à un certain point, il passera ensuite vers la droite gaulliste et même vers l’extrême-droite, sans qu’on comprenne très bien les ressorts de cette évolution[1]. Mais ce parcours politique pour le moins étrange ne doit pas nous faire oublier l’œuvre. Il y a bien sûr La trilogie noire, La vie est dégueulasse, Le soleil n’est pas pour nous et Sueur aux tripes. Les deux premiers ouvrages sont publiés en 1948 et 1949 aux Editions du Scorpion, mais le troisième volume ne paraîtra qu’en 1969 chez Losfeld quand enfin, après le mouvement de mai 68, le public et le monde de l’édition vont faciliter le retour sur les étals des librairies de Léo Malet[2]. Jusque vers cet époque il n’avait pas eu beaucoup de succès, mais il va ensuite être reconnu comme un auteur majeur dans le genre noir. Entre temps, il aura développé le personnage de Nestor Burma, un détective qui écrit ses aventures à la première personne. Après quelques essais, Léo Malet se lance dans une saga qui est censée produire une aventure de Nestor Burma par arrondissement de Paris. Cette série, intitulée Les nouveaux mystères de Paris parait chez Robert Laffont à partir de 1954. Elle ne marche pas trop mal. Mais ce sont des livres au format de poche, les droits d’auteur sont maigres, et Léo Malet ne produit pas assez. Son rythme est assez lent. Il ne couvrira que 15 arrondissements, puis renoncera. Le style est remarquable et Léo Malet arrive à saisir l’atmosphère différente de chacun des arrondissements[3].

Il manque donc cinq arrondissements au Nouveaux mystères de Paris. Ce manque a fait rêver beaucoup d’amateurs. Plusieurs auteurs ont tenté de redonner vie à Nestor Burma. Noël Simsolo en écrivant Les derniers mystères de Paris[4], et Patrick Pécherot l’a fait à travers trois ouvrages qui écrivent la vie de Nestor Burma (le nom n’est jamais cité) avant la série de Léo Malet. Dans les deux cas le résultat est très bon, à croire que Léo Malet inspire des auteurs plus jeunes que lui ! Ce sont même ces pastiches de Nestor Burma qui ont permis, selon moi, à Patrick Pécherot de trouver sa voie.

Les ouvrages de Léo Malet ont été constamment réédités, et les aventures de Nestor Burma ont donné naissance à une série télévisée très populaire avec Guy Marchand, puis aussi à des bandes dessinées en grande quantité. Tardi et Moynot s’y sont essayé avec un bon succès public. La jeune maison d’édition, french pulp qui publie entre autres du Peter Randa, s’est donc lancée sous la direction de Jérôme Leroy dans la production de nouvelles enquêtes du fameux détective. Pour l’instant trois épisodes sont programmés pour 2018. Le premier est justement celui de Serguei Dounovetz et se passe dans le XXème arrondissement. Serguei Dounovetz a écrit de nombreux polars de tendance libertaire. Il a fait le chemin inverse de Léo Malet. En effet, ce dernier était né à Montpellier puis avait fait de Paris sa ville d’adoption, Dounovetz est né à Paris puis est redescendu s’installer à Montpellier !

Le principe est cependant différent de celui mis en œuvre par Pécherot, il s’agit ici de faire évoluer Nestor Burma dans le monde d’aujourd’hui, donc de ne pas trop céder à la nostalgie. On va moderniser l’univers du détective de choc. Par exemple sa secrétaire ne sera plus Hélène Chatelain, mais une jeune noire aux formes sculpturales, nommée Kardiatou. L’alter égo de Burma dans la police sera une femme, la fille de Faroux, Stéphanie, une jeune femme un peu acariâtre ! Dounovetz récupère un de ses personnages créé antérieurement par lui, Niki Java, le journaliste. Il remplace Marc Covet le journaliste éponge. Mais il loge toujours rue des Petits-Champs.

L’histoire est assez embrouillée, évidemment. Nestor Burma se retrouve avec un faux cadavre, coincé entre des Kurdes et des Turcs qui se battent pour la possession d’un mystérieux dossier. Le plus souvent il est dans une situation d’infériorité, notamment par rapport aux femmes qu’il affronte, que ce soit la vieille maquerelle au passé sulfureux, ou la belle amazone du PKLF avec qui il a une relation sexuelle torride. Des morts, il y en a pas mal, c’est la règle du genre, et Nestor Burma se fait assommer, emprisonner. Il a du mal à relier les fils de son enquête. Entre la police et les services secrets français, il a du mal à naviguer. Mais il s’en sort ! Ce sont les Loups Gris qui donnent le titre au roman, et c’est Loups Gris sont ce qu’il y a de pire en ce sens qu’ils représentent une sorte de fascisme à la sauce turque. Dounovetz en rappelle d’ailleurs les relations doctrinales avec le nazisme.

La modernisation du personnage pouvait faire craindre le pire pour les connaisseurs de l’œuvre de Léo Malet, tant le personnage du détective de choc est rattaché à une époque singulière. Mais Serguei Dounovetz s’en tire très bien. En choisissant de recréer Nestor Burma avec des cadres bien délimités, il discipline même son écriture, l’intrigue est bien bouclée. Il y a d’excellents passages, comme par exemple l’enterrement au début de l’ouvrage, ou un peu plus loin la visite d’un immeuble délabré qui débouche sur un tunnel qui lui-même aboutit au cimetière du Père Lachaise, ce qui donne une vraie atmosphère, avec une génuflexion face au Mur des Fédérés. Ce qui donne envie de revisiter ce cimetière. L’ensemble est bien soutenu, le rythme est bon. Il y a une différence cependant entre la manière de travailler de Léo Malet et celle de Serguei Dounovetz, comme celle de Pécherot ou de Simsolo, c’est que Léo Malet construisait ses histoires sur une connaissance de l’histoire lointaine et approfondie de l’arrondissement qu’il visitait, comme si le passé expliquait le présent à travers des affaires criminelles oubliées.

Collage de Léo Malet

On appréciera aussi le côté rapide de l’écriture qui nous éloigne de ces gros pensums prétentieux qui envahissent la littérature polardière d’aujourd’hui et qui arrivent jusqu’à des 400 ou 500 pages, voire près de mille pour James Ellroy dont je n’arrive plus à terminer un seul de ses derniers ouvrages. Les loups de Belleville, c’est torché en 250 pages à la manière justement des pulps fictions, américains ou français des années quarante-cinquante. Ce premier opus des nouvelles aventures de Nestor Burma est très réussi, j’espère que les autres le seront tout autant, et que cela entraînera dans la foulée un renouveau des histoires de détectives qui ne semblent plus guère à la mode aujourd’hui.

Les prochaines parutions seront Terminus Nord en avril 2018, sous la plume de Jérôme Leroy, et en octobre 2018, un épisode écrit par Michel Quint. Le premier se passera dans le Xème arrondissement et le second dans le XVème. Ce qui laisse entendre que le projet serait de couvrir les vingt arrondissements de Paris.

[1] Cedric Perolini, Léo Malet, mauvais sujet, Latinoir, 2010.

[2] Les éditions du Scorpion avaient beaucoup de soucis avec la censure.

[3] Aujourd’hui la quasi-totalité l’œuvre de Léo Malet est publiée par Robert Laffont dans la collection Bouquins. Attention, la première édition des œuvres de Léo Malet en cinq volumes est meilleure que l’édition suivante en quatre volumes. Je le signale pour les jeunes amateurs, c’est donc bien la première édition chez Bouquins qu’il faut se procurer, on la trouve encore assez facilement sur Internet pour des tarifs peu élevés.

[4] Baleine, 2002.

3 commentaires

3 commentaires

-

Il existe de nombreux ouvrages sur les mafias, moins en français qu’en italien ou en anglais bien entendu car le phénomène mafieux n’est pas perçu de la même manière chez nous. On y trouve des ouvrages d’historiens, des ouvrages d’économistes et aussi des ouvrages de politologues. On a pris depuis quelques années, notamment depuis la publication de Gomorra de Roberto Saviano[1] d’analyser les phénomènes mafieux, au-delà de sa représentation glamour hollywoodienne, comme une forme particulière du capitalisme sauvage. C’est évidemment juste[2], mais cela n’épuise pas forcément le sujet. Jacques de Saint-Victor s’y est intéressé d’un point de vue historique. Il a produit plusieurs ouvrages qui tournent plus ou moins autour de cette question, dont le récent Un pouvoir invisible : les mafias et le pouvoir démocratique, XIXème-XXIème siècle[3]. En relisant les travaux des historiens sur cette question épineuse, il développe une thèse très intéressante. Il soutient que les mafias ont émergé dans les pays où la transition capitaliste s’est faite avec brutalité, et dans les manquements de l’Etat vis-à-vis de ses missions régaliennes. Par exemple, la mafia sicilienne prend son essor à partir du développement des premières formes de mondialisation au XIXème siècle, le trafic des citrons, entre autres choses parce que l’Etat n’a pas les moyens de faire appliquer la loi. Dès lors la mafia s’acoquine avec les gros propriétaires fonciers qui exploitent le peuple et qui ont besoin de protection pour continuer à se faire. Au passage il fait litière de la thèse aussi romantique que stupide développée par Eric Hobsbawm selon laquelle la mafia serait une sorte d’association de pauvres qui luttent contre le capitalisme et qui finalement aurait ensuite dégénéré[4].

Si on résume la thèse de Jacques de Saint-Victor, on peut dire que les facteurs qui ont fait la puissance des mafias sont :

- la démission de l’Etat, non seulement en ce qui concerne ses missions régaliennes, mais aussi en ce qui concerne la protection qu’il doit accorder aux plus faibles. Il n’est donc pas étonnant que depuis une trentaine d’années les mafias retrouvent un regain de vigueur avec la déréglementation accélérée de l’Etat un peu partout dans le monde ;

- ensuite évidemment une grande capacité à engendrer des réseaux par-delà les frontières. Par exemple Jacques de Saint-Victor va montrer que la mafia sicilienne profite des allers-retours entre les Etats-Unis et la Sicile des mafieux pour se développer, tout comme les yakusas japonais vont profiter eux aussi de l’ouverture du Japon vers l’Amérique ;

- enfin l’opportunisme qui les pousse à se mettre tout le temps et systématique du côté du plus fort, que ce soit les propriétaires, que ce soit les Américains quand ceux-ci débarquent en Sicile, ou que ce soit la Démocratie chrétienne à la sortie de la Seconde Guerre mondiale.

La mafia est sans état d’âme anti-communiste et contre les plus pauvres qu’elle exploite sans vergogne. Que ce soit en Sicile, ou en Amérique, ou encore au Japon, les mafieux sont les hommes de main du grand capital pour briser les grèves, assassiner des syndicalistes et faire régner la terreur. Elle est donc aussi un outil pour le capital ou les grands propriétaires fonciers.

Le problème qui se pose, c’est que si la mafia aide le grand capital à s’installer, elle devient aussi un pouvoir qui menace de ruiner l’économie et de bloquer le développement. On considère que le Sud de l’Italie et la Sicile aurait dû se développer plus facilement si les mafias – la mafia sicilienne et la Camorra – n’avaient pas détourner sans vergogne les aides de l’Etat et aujourd’hui celles de l’Union européenne dans les grandes largeurs. Par exemple on murmure que 15% de la PAC tombe directement dans les poches de la mafia sicilienne[5] !

Les mafias ont aussi une grande capacité à contrôler les axes stratégiques de communication, particulièrement les ports dont elles tirent des profits juteux.

La mafia s’affaiblit quand l’Etat reprend le dessus et qu’il met en place une politique officiellement orientée vers la réduction des inégalités. Sans doute que si le sujet a autant d’importance que ça au niveau mondial c’est parce que nous sommes aujourd’hui dans une nouvelle phase de la mondialisation. La déréglementation des marchés, notamment du marché financier a été une aubaine pour les mafias.

Les mafias sont aussi des sociétés secrètes dont les rites initiatiques s’apparentent à ceux de la franc-maçonnerie. Et d’ailleurs la Loge P2 de sinistre mémoire est là pour montrer le lien entre les deux formes de solidarité. Organisations criminelles à la recherche du pouvoir, elles sont des entités opportunistes capables de faire flèche de tout bois. Elles passent du marché noir, au racket, à la spéculation immobilière, au trafic de drogue, puis au détournement des fonds étatiques ou européens. Usant aussi bien de la corruption que du meurtre, et parfois simultanément des deux. La peur comme les avantages qu’on peut en retirer explique que les hommes politiques sont toujours très prompts à nier le phénomène mafieux.

Les mafias commencent à perdre pied quand les Etats manifestent enfin la volonté de les combattre. Longtemps aux Etats-Unis, la mafia italo-américaine a été protégée comme on le sait par J. Edgar Hoover, en Sicile c’est grâce à la Démocratie Chrétienne puis à Forza Italia que la mafia a longtemps échappé à la justice. C’est donc par la volonté politique que cela passe. Les Américains, que ce soit en Sicile ou au Japon ont joué un jeu trouble en aidant la mafia à se développer au motif de la lutte contre le communisme.

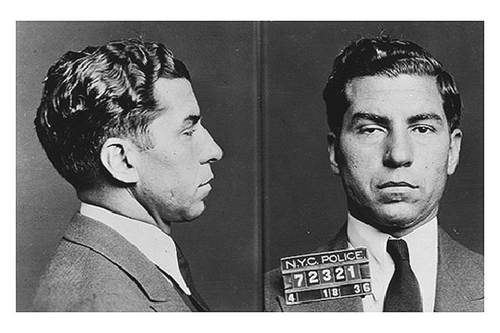

L’ouvrage de Jacques de Saint-Victor, apporte une réflexion nouvelle sur des phénomènes qui sont déjà bien connus des amateurs de faits divers. Très bien écrit, il fourmille d’anecdotes nombreuses qui pourraient donner la matière à une cinquantaine de films très intéressants. Il démonte au passage, en s’appuyant sur des travaux d’historiens, les mythes selon lesquels la mafia sicilienne aurait été d’une grande utilité pour les Américains dans le débarquement en Sicile. Cette légende qui fait de Lucky Luciano une sorte de héros patriotique, n’a pas de fondements sérieux. Elle montre, outre la compromission de la hiérarchie militaire, une grande naïveté de la part des Américains qui croyaient se servir de la mafia, alors que c’est bien la mafia qui s’est servie d’eux. Ils répéteront la même erreur au Japon.

Au passage on retrouvera quelques éléments véridiques qui ont nourris l’ouvrage de Mario Puzzo, Le parrain, puis le film qui en a été tiré. Un tel phénomène mondial et sociétal a naturellement nourri le cinéma. Hollywood l’a regardé comme un phénomène folklorique, une sur-délinquance, soit avec le très glamour film de Coppola, Le parrain qui est le film préféré des mafieux siciliens, soit avec le film hystérique de Brian de Palma, Scarface qui est le film préféré des gangsters de la Camorra. Les Italiens ont été plus sévères, je pense ici surtout aux films de Francesco Rosi, Salvatore Guiliano, Le mani sulla citta ou même Lucky Luciano qui ont un aspect d’analyse clinique, et donc démystificateur. Pietro Germi, lui, sera plus circonspect. Dans ses débuts, en 1947, In nomme de la legge, qui est sans doute le premier film sur la mafia en Italie, il épouse l’idée courante à l’époque d’une mafia un peu marginale, mais globalement bonne pour les plus pauvres. Il évoluera par la suite. Des réalisateurs comme Damiano Damiani ont cherché un chemin entre les formes développées par Francesco Rosi et celles d’un cinéma plus fictionnel avec par exemple Nous sommes tous en liberté provisoire[6] ou Il giorno della civetta d’après Leonardo Sciascia. Il y a aussi le premier film de Tornatore sur Rafaelle Cuttelo[7] qui date de 1986, mais à cette époque la mafia commence à être regardée pour ce qu’elle est, une entreprise criminelle cruelle.

Il existe à Las Vegas un musée de la pègre (Mob museum) qui a ouvert ses portes en 2012[8] ! On se pose des questions sur les intentions de ses promoteurs, sachant que Las Vegas a été créée par la mafia italo-américaine. Est-ce une manière de narguer les autorités en affichant la bonne santé de la mafia ? Est-ce au contraire une façon de dire que la mafia à Las Vegas c’est du passé ? C’est comme si en France on ouvrait un musée à Bastia à la gloire des gangsters corses, ou si à Marseille on ouvrait un musée sur Francis le Belge et Tany Zampa!

[1] Gallimard, 2007 pour l’édition en français.

[2] http://alexandreclement.eklablog.com/la-mafia-toujours-la-mafia-a114845204

[3] Gallimard 2012.

[4] Bandits, François Maspéro, 1968.

[5] http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/11/23/des-mafieux-italiens-ont-recu-des-aides-europeennes-destinees-a-l-agriculture_1795377_3234.html

[6] http://alexandreclement.eklablog.com/nous-sommes-tous-en-liberte-provisoire-l-istruttoria-e-chiusa-dimentic-a114844586

[7] http://alexandreclement.eklablog.com/le-maitre-de-la-comorra-il-camorrista-guiseppe-tornatore-1986-a114844886

[8] https://generationvoyage.fr/the-mob-museum-musee-mafia-las-vegas/

votre commentaire

votre commentaire

-

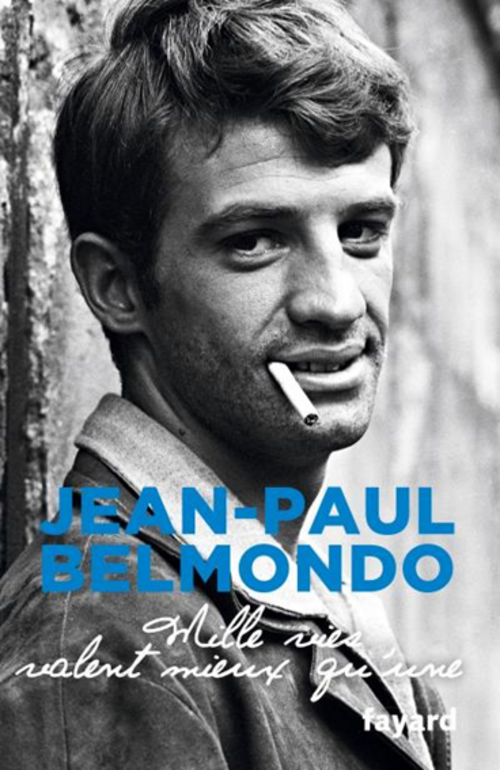

A l’âge de 83 ans, Belmondo a publié une collection de ses souvenirs, aidé en cela par son fils Paul, et par Sophie Blandinières qui en a sans doute assuré la rédaction proprement dite. Ce ne sont pas tout à fait des mémoires, ni une autobiographie. Même si l’on se place du seul point de vue de son métier de comédien, c’est extrêmement lacunaire. Il est assez peu dissert sur ses choix professionnel, et il passe plus de la moitié de l’ouvrage à raconter son ascension jusqu’au triomphe d’A bout de souffle. Plus qu’un bilan de sa carrière, il met en scène son personnage de bon vivant, de blagueur, de bagarreur qui passe son temps à dépenser le trop plein d’énergie que sans doute il a possédé.

De notre point de vue qui est celui du film noir, Belmondo a apporté une contribution importante au cinéma français. C’est d’ailleurs ce genre là qui en a fait une grande vedette avec A bout de souffle et Classe tous risques sortis tous les deux en 1960. Deux films très marquants de cette année-là. Le second est adapté de José Giovanni par Claude Sautet et deviendra une sorte de classique du genre[1]. Belmondo sera aussi un acteur emblématique de l’univers de José Giovanni, puisqu’il tournera Un nommé La Rocca en 1961 sous la direction de Jean Becker[2], film dont il financera le remake en 1972 cette fois sous le titre de La scoumoune et sous la direction de José Giovanni[3]. Mais il tournera aussi Ho ! toujours d’après José Giovanni avec le réalisateur Robert Enrico en 1968.

Belmondo se retrouve dans plusieurs adaptations de romans noirs américains de première importance. D’abord, en 1963, Peau de banane de Max Ophuls d’après l’œuvre de l’excellent Charles Williams[4] est un bon succès public, mais assez peu apprécié de la critique. Il y a ensuite un film assez peu connu, Par un beau matin d’été d’après James Hadley Chase, en 1965, c’est la première collaboration avec Jacques Deray. Le succès est assez moyen, ce qui pousse sans doute Belmondo vers d’autres horizons. En 1969 il tourne une adaptation de La sirène du Mississipi, le roman de William Irish, sous la direction de François Truffaut, le film est un échec commercial et critique, alors qu’il comptait beaucoup, en tant que producteur, sur le couple qu’il formait avec Catherine Deneuve. Belmondo en déduit qu’il n’était pas fait pour incarner des rôles aussi sérieux et un brin masochiste.

Il aura plus de succès avec Le voleur, l’adaptation par Louis Malle du roman de Georges Darien. Tourné en 1967, Belmondo dit qu’il a beaucoup aimé faire ce film[5], partageant cet esprit libertaire et grinçant de son auteur. Et de fait, c’est un très bon film.

Belmondo est bien plus sévère avec Melville avec qui il tourne pour la troisième fois. Il s’agit cette fois d’une adaptation de l’ouvrage de Georges Simenon, L’aîné des Ferchaux. Le tournage s’est très mal passé, à cause du caractère épouvantable de Melville. Belmondo qui n’était pas du genre à se laisser faire enverra le metteur en scène au tapis. C’est malgré tout un très grand film qui reste encore selon moi un peu négligé, aussi bien du point de vue de la carrière de Melville que de celle de Belmondo. Belmondo en tournera un remake très inutile pour la télévision. Il reconnaîtra cependant le grand talent de Melville.

Comme on le voit, Belmondo tient une place importante dans le film noir à la française. C’est, avec les films qu’il a tournés en Italie là où il trouve ses meilleurs rôles. Pour ce qui est des films italiens, Belmondo rend hommage, à juste titre, à Bolognini qui l’a dirigé dans La Viaccia. Mais il reste plus évasif avec le pourtant excellent film de Renato Castellani, Mare matto, tourné en 1963, et qui n’obtint aucun succès en France. Toujours à la recherche d’un succès au box-office, il tourna plusieurs films sous la direction d’Henri Verneuil, le très médiocre Peur sur la ville qui lui permit de faire de belles cascades, et puis un remake de The burglar[6] de Paul Wendkos. C’était d’après David Goodis avec pour titre Le casse. Du roman de Goodis il ne reste rien, et du film non plus d’ailleurs, si ce n’est que ce film fut un très grand succès populaire. Belmondo dit qu’il s’essayait à suivre les pas de Steve McQueen dans Bullitt avec ses courses de voitures. En tous les cas l’esprit du film noir n’était plus là.

Stavisky aurait pu être un bon film noir, la matière était là. Mais le film fut un échec commercial et critique, sans doute pour deux raisons, la première tient à la difficulté de travailler sur des reconstitutions historiques – ici les costumes sont bien trop repassés, les visages trop bien rasés – et la seconde était sans doute que Resnais n’avait pas le talent requis pour ce genre de film. C’est Belmondo qui avait produit ce film, et il reste encore dans l’incompréhension de son insuccès. Il était pourtant plutôt bon dans ce rôle grave et cynique, laissant tomber pour un temps ses pitreries et ses cascades.

Même si c’est avec des hauts et des bas, il est clair que Belmondo a montré dans le genre du film noir qu’il était un grand acteur qui a marqué son époque. C’est là qu’il a donné le meilleur de lui-même. Il a crevé l’écran en même temps que Lino Ventura dans Classe tous risques. C’était un changement de ton, un changement d’époque.

Pour le reste, ses mémoires sont assez décousues et se terminent d’une manière assez abrupte. Elles laissent cependant l’impression d’un homme qui s’est bien amusé dans son siècle et qui a aimé la vie, comme ça en passant. Un dernier point qui est assez peu connu. Frédéric Dard en 1964 voulait qu'il incarne la commissaire San-Antonio, il avait ainsi fait le portrait dessiné de l'acteur devant les caméras de télévision en affirmant que c'est ainsi qu'il voyait son héros. C'était un appel du pied auquel l'acteur n'a pas donné de suite.

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/classe-tous-risques-claude-sautet-1960-a114844830

[2] http://alexandreclement.eklablog.com/un-nomme-la-rocca-jean-becker-1961-a131456792

[3] http://alexandreclement.eklablog.com/la-scoumoune-jose-giovanni-1972-a131456916

[4] http://alexandreclement.eklablog.com/peaux-de-banane-marcel-ophuls-1963-a131020444

[5] http://alexandreclement.eklablog.com/le-voleur-louis-malle-1967-a117875410

[6] http://alexandreclement.eklablog.com/le-cambrioleur-the-burglar-paul-wendkos-1957-a114844896

votre commentaire

votre commentaire

-

C’est directement une variation sur le thème du Facteur sonne toujours deux fois. Un certain nombre de principes ont été changés, mais la logique dramatique reste semblablement la même. Charles Brabant est très peu connu, si ce n’est pour ce petit film noir, et pour une adaptation de la pièce de Sartre, La p… respectueuse, et pour un petit film avec Henri Vidal, les naufrageurs. Dans la manière dont Le piège est tourné, il y a une volonté de s’inscrire dans la tradition du film noir américain, plutôt que dans celle du film noir à la française.

Gino va chercher son permis de travail

Gino Carsone a tué un homme au cours d’une bagarre en Italie. Il passe la frontière et arrivé auprès de l’étang de Berre, à côté des raffineries. Il se trouve ici une sorte d’auberge tenue par le père Caillé et sa bru, Cora, qui est veuve de son fils. Ils sont secondés par la jeune Denise. Gino va louer une chambre. Il va obtenir un permis de travail et trouve un emploi de chauffeur à la raffinerie Tout de suite Gino et Cora sont attirés l’un par l’autre d’une façon violente. Rapidement ils couchent ensemble, et commencent à faire des projets d’avenir sous le regard jaloux du père Caillé qui aimerait bien posséder sa bru, mais aussi de Denise qui sans doute à des sentiments rentrés pour Gino. Un magazine, Stop police, publie un portrait-robot de Gino qui est maintenant recherché par Interpol. Cette publication tombe sous les yeux du père Caillé et de Denise. En même temps l’auberge va se moderniser, on fait des frais de peinture, on installe un juke-box. Mais bientôt le père Caillé menace de dénoncer Gino à la gendarmerie. Il exerce son chantage sur Cora, Gino doit partir, tout seul, sinon il le fera prendra. Il va jusqu’à exiger que sa bru couche avec lui. Gino comprend ce qui se passe, et lui aussi devient jaloux. Avec Cora il décide d’assassiner le vieux. Ils le suivent dans la raffinerie, mais au dernier moment Gino renonce. Finalement Gino trouve une astuce : il simulera un accident avec son camion et fera croire ainsi qu’il est mort. Cora le rejoindra et ils pourront partir ensemble refaire leur vie. Mais si le faux accident se déroule comme prévu, tout va déraper par la faute du père Caillé qui veut violer Cora. Celle-ci se défend et finit par le tuer. Le lendemain matin, la gendarmerie et la police sont alertées. Ils pensent que c’est Gino qui a assassiné le père Caillé, et donc ils vont lui tendre un piège. Gino va malencontreusement revenir et se faire prendre. Cora aura beau dire que c’est elle qui l’a tué, personne ne veut la croire et Gino est perdu, d’autant qu’il est déjà poursuivi pour un autre meurtre.

Rapidement Cora et Gino tombent amoureux

Comme on l’a dit de nombreux aspects sont empruntés au Facteur sonne toujours deux fois. L’homme errant qui s’arrête presque par hasard dans une auberge, et s’il n’y trouve pas de travail, il en trouvera juste à côté. C’est également son désir sexuel qui le fera loger à l’auberge. On reconnaitra aussi la fête d’inauguration de l’auberge rénovée, ou encore le camion envoyé dans le ravin. Et pour affirmer un peu plus cette filiation, le personnage féminin se nomme Cora, tout comme dans le roman de James M. Cain. Gino sera arrêté pour un crime qu'il n'a pas commis. Cette inscription dans une trame déjà connue est cependant enrichie par deux éléments nouveaux, d’abord le patron de l’auberge, le père Caillé est parfaitement antipathique, c’est un vieux libidineux, âpre au gain et sournois. Et puis il y a un autre personnage complètement nouveau, celui de Denise. C’est la bonne à tout faire de l’endroit, complexée été jalouse, elle détruira le couple Gino-Cora.

Cora est jalouse et croit qu’une femme écrit à Gino

Le thème général du film est la jalousie comme compensation des pulsions sexuelles mal maîtrisées. C’est ce qui amène la violence physique qui se manifeste aussi bien dans les relations sexuelles entre Gino été Cora, que dans l’envie de tuer, et donc dans le meurtre du père Caillé. Ces noces rouges se célèbrent sur le fond d’une fatalité dont on ne peut se défaire, car si Gino est un homme violent et emporté, il n’est pas un criminel. S’il a tué c’est plutôt par un geste inconsidéré. Mais un enchaînement de hasards va faire qu’il se retrouvera accusé du meurtre de Caillé, sans avoir la possibilité de prouver qu’il est innocent, et même sans que Cora puisse témoigner en sa faveur. On est donc bien sur une pente fatale encore plus symbolisée par la chute du camion d’essence. Rien ne peut l’arrêter. On peut voir aussi cette chute comme l’impossibilité pour Cora et Gino de trouver la paix et de vivre une histoire d’amour, car tous les deux portent un passé difficile. Le père Caillé accusera Cora à demi-mot d’être responsable de la mort de son fils. C’est sans doute pour cela que le vieux libidineux est attiré par elle !

Le père Caillé exerce son chantage sur Cora

Il y a pas mal de bonnes choses dans la réalisation. D’abord le choix des décors, le film a été tourné autour de Martigues, et des raffineries de l’Etang de Berre. Gino s’engageant comme camionneur, cela donne à l’ensemble un côté prolétaire très intéressant. Les décors sont d’ailleurs très bien utilisés et très bien photographiés par Edmond Séchan, l’oncle du chanteur Renaud. Les scènes qui se passent dans ou près de la raffinerie, notamment la tentative avortée de meurtre, sont magnifiquement filmées, avec une belle profondeur de champ. Cet intérêt pour l’environnement se retrouve dans le décor de l’auberge et l’espèce de balcon qui amène vers la chambre de Gino. L’auberge est comme un labyrinthe. Et d’ailleurs tous les protagonistes vont s’y perdre. La fin du film met en scène une sorte de ballet quand les gendarmes et la police empêchent Cora de communiquer avec Gino, ils se déplacent en même temps qu’elle en lui bouchant les issues une à une. Cependant, tout n’est pas parfait, et cela manque de rythme. C’est sans doute une question de découpage.

Gino manifeste à son tour sa jalousie

L’interprétation est intéressante. Le couple Raf Vallone Magali Noël fonctionne plutôt bien. Raf Vallone est Gino bien sûr, c’était un acteur en vogue à l‘époque des deux côtés des Alpes. Acteur ombrageux, il n’acceptait que les rôles qui lui plaisaient. Ici il est bien, quoique par moment il conserve une certaine raideur qui nuit un peu au personnage. Par contre il manifeste très bien ses sentiments mêlés quand par exemple il comprend que Cora couche avec le vieux, il la frappe, mais tout de suite après il revient vers elle parce qu’il comprend qu’elle l’a fait pour le protéger. Magali Noël possédait un physique étrange, des pommettes hautes, des yeux en amende qui lui donnaient un côté animal. Assez grande, plutôt solide, elle dégageait une impression de force et une grande sensualité qui ici faisaient merveille. Et puis il y a Charles Vanel dans le rôle du père Caillé. Il n’a pas grand-chose à faire, mais il a une bonne présence, et ça suffit. On peut regretter que le personnage de Denise, interprété par la jeune Betty Schneider, ne soit pas plus approfondi. En effet elle représente ce mélange de malheur et de sournoiserie qui est la conséquence d’un destin barré. Elle a peu travaillé pour le cinéma, on la reverra cependant dans Classe tous risques dans un personnage encore de bonne à tout faire qui croise Abel lorsque celui-ci se cache à son tour dans la chambre de bonne que Stark lui a prêté. Et puis il y a à la toute fin du film Michel Bouquet, dans le rôle d’un commissaire froid et sans cœur, rôle qui lui collera à la peau et qu’il reprendra très souvent.

Gino et Cora ont décidé de tuer le père Caillé

C’est donc un bon film noir qui tient la route, malgré ses faiblesses, et malgré quelques scènes un peu convenues. On appréciera, je l’ai dit, le côté prolétaire de cette fatalité, par exemple la facilité de Gino à se faire des amis, comme le jeune pompiste qui le prévient qu’il est recherché, ou alors le petit bal qu’organise le père Caillé comme une joie simple pour des gens qui travaillent la plupart du temps.

Cora étouffe le père Caillé avec un oreiller

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles

Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires

Suivre le flux RSS des commentaires