-

Par alexandre clement le 27 Octobre 2011 à 11:27

Les années noires de la collaboration sont une source presqu’inépuisable pour la littérature noire. Fini les boniments* qui porte comme titre intérieur Assez de boniments, relate l’ascencion d’un petit voyou de Montmartre dans les milieux du marché noir où se traitent avec l’occupant des affaires rapportant des millions de francs. L’histoire se situe juste avant l’offensive allemande en Russie.

Le véritable auteur de cet ouvrage écrit en 1944, c’est-à-dire au moment où les Allemands ont quitté Paris, est Jean Cusset, un première fois le roman sort sous le titre de Assez les boniments, bien que le titre sur la couverture soit Fini les Boniments. Il est publié sous les hospices de la maison d’édition Monde-presse qui est une émanation de l’association entre Jean Cusset et Maurice Giffard. Il republiera ensuite cet ouvrage sous le titre de Ce bon monsieur Fred en 1949 chez Fournier-Valdes. Jean Cusset qui fut par ailleurs un journaliste collaborationiste, publiant des articles dans La gerbe ou Je suis partout, signait également Jean Monfisse. Par sa position on suppose qu’il connaissait très bien les milieux qu’il décrit. Il y mêle d’ailleurs habilement des personnages réels et des personnages de fiction, on y voit apparaître au détour des pages Jean Cocteau, Charles Trenet. On va Chez Maxim’s se goberger tandis que des millions de pauvres ont froid et crèvent de faim. Cette manière permet de le rapprocher de l’excellent ouvrage de Manotti sur cette même période, Le corps noir. Les profiteurs vivent dans leur petite bulle, s’ennivrant de leur propre carpulerie. Le régime pétainisme aillant facilité la corruption des mœurs.

On est assez étonné de trouver dans cette collection populaire plutôt de mauvaise qualité un livre aussi intéressant. L’intrigue est habilement menée, cela commence à Pigalle, un voyou à l’ancienne qui sort de prison et qui vient récupérer l’argent qu’un de ses amis lui à conserver. On pense qu’on va se retrouver dans un univers à la Simonin avant l’heure. Mais ce n’est qu’une introduction, ce personnage n’est pas le héros de l’histoire. Paul Frison dépouille et assassine notre vieux voyou et il va se lancer avec le produit de son crime dans le marché noir. Mais la route est semée d’embûches, même pour un homme déterminé comme lui, car les rapaces sont nombreux à viser la fortune. Pour avancer dans cette voie, il faut trahir, mentir, devenir une balance pour éliminer un concurrent génant. Bref, Paul Frison est une canaille élégante et qui porte beau. Il deviendra très riche en escroquant une femme qui a déjà une place très élevée dans la hiérarchie du marché noir. Puis il tombera plus ou moins sincèrement amoureux d’une fraiche et jeune fille avec laquelle il vise à parfaire son asecension sociale et à redevenir honnête. La fin ne peut être que dramatique.

L’écriture est excellente, alerte, sans surcharge, on ne peut que regretter la médiocrité de la réalisation, une partie de l’ouvrage est intitulée Ce bon Mr Fred qui sera en fait le titre de la réédition. Le papier est médiocre, le texte comporte de très nombreuses coquilles. Il y a par-dessus tout la haine que tous les protagonistes se vouent, comme la rançon de la cupidité. C’est au final un ouvrage bien noir et bien meilleur que la production de la Série noire de ses débuts.

_________________

*La découverte de cet ouvrage est due à Thierry Cazon qui le signale dans la dernière édition du bulletin des Polarophiles tranquilles (voir le site http://polarophile.free.fr/)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 8 Octobre 2011 à 13:05

L’écailler revient dans une présentation très soignée et en abandonnant le format de poche. Après avoir parlé du premier roman de Marie Neuser qui reçoit un accueil chaleureux, je continue avec le nouvel ouvrage de Noël Simsolo.

Noel Simsolo,Bob Dylan et le petit Quinquin, L’écailler 2011.

Le prolifique Simsolo est bien connu comme auteur de romans noirs, un des piliers de L’écailler, mais aussi comme commentateur expérimenté du film noir. A ce titre, j’ai beaucoup aimé Le film noir, vrais et faux cauchemarspublié en 2005 par les Cahiers du cinéma, qui est certainement l’ouvrage le plus intéressant publié en français sur ce sujet, même si je n’en partage pas tous les principes. J’ai beaucoup apprécié aussi son pastiche de Léo Malet,Les derniers mystères de Paris, publié chez Baleine en 2002, pastiche qui précéda ceux de Patrick Pécherot.

Il y a toujours chez lui de la mélancolie, une sorte de nostalgie pour les années passées, et plus particulièrement les années soixante, on se souvient de Disparu en mai 68, Le passage, 2004. C’est le thème des sixties qu’il reprend ici, dans cette histoire qui se passe dans le Nord de la France. La musique, la drogue, c’est une atmosphère décalée, un brin surréaliste, par rapport à la vie calme et normale de la cité.

Lille est une grande métropole, et comme telle elle fait vivre dans ses redans tout un petit peuple de truands, de policiers de prostitués et d’assassins, mais il y a des passerelles avec d’autres mondes, les ivrognes et les clochards, les enseignants, peut-être les plus étranges de l’ensemble, les apprentis beatniks. S’ils sont tous rongés par le mal de vivre, les plus inquiétants ne sont pas forcément ceux qu’on croit. Ce télescopage entre des milieux qui devraient s’ignorer trace des frontières peu claires entre le bien et le mal. Certains assassins sont des « innocents », et ceux qui ne tuent pas ne sont pas forcément sans culpabilité. Des morts, on l’acompris, il y en a. Des touchés en plein cœur d’un coup de couteau, des trucidésd’une balle dans lanuque ou dans le dos. Mais tous ne se ressemblent pas, ils portent des signatures. Les personnages se croisent, s’ignorent, se télescopent. Ce n’est pas un, mais plusieurs tueurs en série qu’on y croise, ce qui entraîne de multiples confusions. Au final, la noirceur de l’ouvrage est cependant compensée par le caractère positif d’un truand italien et d’une prostituée camerounaise.

L’intrigue volontairement embrouillée et brève noie le sordide des personnages dans une sorte de rêve. Ce n’est pas Alice au pays des merveilles, mais Alice au pays de la drogue et de la fornication incontrôlée. D’ailleurs la référence à Lewis Carroll est explicite à la fin du livre. Si le récit s’appuie sur la réalité de Lille dans les années soixante, il n’est pas pourtant réaliste. A travers cette œuvre d’atmosphère et de sentiment, Simsolo cherche l’ivresse des mots à travers ses souvenirs.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 8 Octobre 2011 à 12:55

Le retour tant attendu de L’écailler se concrétise et nous fait plaisir pour des raisons multiples et variées. La réputation de L’écailler s’est faite sur des romans noirs, marseillais d’origine, avec un goût finalement assez marqué pour les formes décalées et saisies d’humour un rien grinçant. Un rien désespérées, un brin déglinguées, ses productions sont à l’image de la ville.

Mais qu’est-ce qu’un roman noir ? Ce n’est pas forcément un roman criminel, encore que quelques cadavres par ci par là soient les bienvenus. C’est plutôt la mise en condition de l’âme qui dérape vers des fatalités. Marseille est la ville rêvée pour cet exercice, et on n’a pas vraiment besoin d’y ajouter une touche de dialecte local pour atteindre à la vérité. Ville de plus en plus décomposée que tout le monde laisse à l’abandon, il suffit de lire les faits divers pour se rendre compte qu’elle glisse vers l’abîme. Même le soleil y est noir !

Je tue les enfants français dans les jardins, Marie Neuser, L’écailler, 2011

Marie Neuser est professeur d’italien dans les collèges de Marseille. Elle se sert sans doute de sa propre désespérance pour nourrir une intrigue bien peu criminelle mais qui finit par compter deux cadavres dans l’indifférence générale. L’observation des gestes et des attitudes, c’est du vécu au premier degré. Elle raconte la lente marche vers le crime d’une jeune enseignante d’italien, son double, face à la horde des jeunes décérébrés qu’on oblige encore à fréquenter l’école.

Le roman rappelle par beaucoup de côtés celui de Sylvie Cohen, Mamouth rodéo trash, paru il y a quelques mois aux éditions Après la lune et que j’ai bien aimé et qui se passe aussi à Marseille dans des collèges un rien moisis. On y retrouve les figures habituelles des caïds de la classe, des jeunes gonzesses trop peinturlurées et trop aguicheuses, et aussi les oppositions entre les autorités du collège et les profs, mais aussi l’opposition entre les profs qui gardent un peu la foi, et les autres qui ont baissé les bras depuis longtemps. Comme quoi cette toile de fonds devient une des figures obligées du roman noir, comme autrefois le détective privé ou le journaliste honnête. Il y a aussi dans les deux romans une tentative de reproduire le vide langagier des jeunes adolescents des quartiers moisis, ces poussées de fièvre dans la classe.

Mais le propos de Marie Neuser est différent de celui de Sylvie Cohen. Du reste son écriture est à la première personne, et refuse d’entrée de jeu l’objectivité. C’est du ressenti : le destin d’un individu. Du coup, le roman apparaît moins « sociologique » que celui de Sylvie Cohen, ne cherchant pas trop à comprendre comment on en est arrivé là. Il s’agit plus d’utiliser le lieu d’un collège pourri comme cadre à une descente aux enfers. Car Lisa, le double de Marie Neuser bien sûr, va devenir une criminelle par nécessité, pour en finir avec ses cauchemars et ses angoisses qui la tuent à petit feu. Mais pour en arriver là, il faut avoir abandonné toute compassion pour les élèves-animaux qui sont le cœur de son métier. Lisa est le pendant marseillais et enseignant de Charles Bronson incarnant le justicier dans la ville. Ce qui la transforme c’est le suicide peu expliqué de la seule bonne élève qu’elle avait dans sa classe. Or celle-ci est d’origine musulmane et toutes les hypothèses sont permises. Il n’y a pas grand-chose de politiquement correct dans la description des élèves, ce ne sont plus des victimes, mais seulement des bourreaux au crâne épais. Cet aspect qui fait d’une frêle jeune femme une criminelle déterminée, donne un côté moderne à l’ouvrage puisqu’il va de soi que cette transformation ne peut aller de pair qu’avec la plus grande importance que les femmes ont prises dans la cité. D’ailleurs le compagnon de Lisa, Pierre, est complètement effacé. Noyé dans ses livres, il n’est pas le protecteur de Lisa. Il apparaît d’ailleurs un rien dévirilisé. Lisa ne parle pas, ne se plaint guère. Elle a le mutisme des durs à cuire.

Le récit est bref et nerveux. Ça ne traîne pas. Il n’y a rien d’édifiant dans cette histoire. Car si Lisa finit par s’en tirer, ou par se venger des avanies que lui font subir sa classe, elle en ressort le cœur complètement sec et sans guère d’espérance : ses rêves sont brisés et les nôtres aussi.

On aurait aimé tout de même que Marie Neuser nous renseigne un peu plus sur le meurtre de Malik. Une description bien saignante avec des éclaboussures sur les murs aurait été bienvenue.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 27 Août 2011 à 09:53

L’année 2011 a été pour la librairie l’année Céline. L’auteur de Voyage au bout de la nuit fait encore vendre beaucoup de papier. Les publications ont été nombreuses, Télérama, Le Figaro, tout le monde y a été de son dossier, de son numéro spécial. La poussée de fièvre a été bien entretenue par le ministricule de la culture qui après s’être ridiculisé en prétendant rendre un hommage national à Céline, s’est à nouveau distingué en faisant machine arrière. Avancer à reculons est tout à fait dans la ligne de conduite de ce personnage.

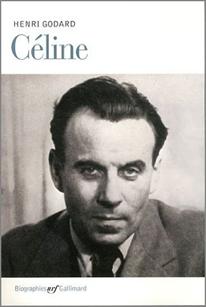

La machine médiatique a été entretenue tout au long de l’année par les « spécialistes » agréés de Céline, principalement, Henri Godard et David Alliot, Philippe Alméras n’est pas trop en odeur de sainteté dans ce cirque, on va comprendre pourquoi un peu plus loin. Godard et Alliot sont les auteurs de deux ouvrages qui ont connus un grand retentissement : Godard a publié une biographie qui se voudrait définitive et Alliot a rassemblé un nombre considérable de témoignage contradictoires sur la personne de Céline.

Ces deux ouvrages sont un peu la voix officielle de la planète Céline, une sorte de Pravda. Godard est professeur émérite, il édite Céline dans la Pléiade. Il est donc difficile à récuser. Il est pourtant l’auteur de très nombreux ouvrages tout autant insipides les uns que les autres sur Céline, seuls Les inrockuptibles ont eu l’audace de pointer la trop grande proximité de Godard avec son sujet. Godard n’a rien à dire. Evidemment, devant l’avalanche des faits qui ont été divulgués ces dernières années, il ne peut guère omettre le fait que Céline était antisémite, mais pour autant il n’y voit rien de si choquant que ça : c’est juste quelqu’un qui s’est trompé, et pour continuer à admirer cet auteur qu’il adulait déjà au moment de son adolescence, il l’approche avec cette curieuse façon de séparer le fond et la forme. L’auteur génial qui a renouvelé la langue française de fond en comble est l’auteur de romans, le pacifiste blessé à la guerre est l’auteur de pamphlets. Pour ne pas trop accabler son idole, Godard en est amené à présenter une version bienveillante et tronquée de la réalité. Sur le plan des faits, la biographie de Godard n’apporte rien par rapport à celle de François Gibault, le sulfureux avocat d’extrême-droite qui avait produit dans les années quatre-vingts la première biographie sérieuse.

Non seulement Godard s’appuie sur la correspondance de Céline, comme si celle-ci pouvait être fiable, mais en outre, il la manipule, écartant volontairement les lettres qui mettraient en péril la statue que l’on fait depuis des décennies à Céline. Ainsi, au prix de circonvolutions parfois difficiles à suivre, Godard soutient la thèse selon laquelle Céline était bien antisémite, mais qu’il n’était pas collaborateur, or, il existe de nombreuses lettres de la main de Céline où il se définit lui-même comme le chef de file de la collaboration et le meilleur ami des Allemands.

L’ouvrage de David Alliot est bâti sur le même postulat : Céline, pour antisémite et menteur qu’il soit, est :

1. un écrivain de génie, la question ne se discute pas, la preuve David Alliot nous dit qu’il lit Céline depuis son adolescence.

2. un antisémite, mais ni un traître, ni un collaborateur, plutôt un idéaliste qui s’est trompé.

Néanmoins, malgré cet a priori, l’ouvrage est intéressant parce qu’il ne fait pas l’impasse sur les témoignages désagréables sur la personne de Céline. Ceux-ci confirment d’une part que Céline était un mauvais médecin, mais qu’en outre il était avare, accumulant de l’or autant qu’il le pouvait. Les témoignages les plus durs viennent des gens qu’il a fréquentés pendant l’Occupation, des Allemands, ou des collaborateurs eux-mêmes qui le jugeaient plus lâche que patriote.

L’ouvrage de Philippe Alméras n’est pas nouveau, il avait été publié en 1994, et accueilli plutôt froidement par les célinolâtres, mais on ne l’avait guère attaqué de front car il s’appuie sur une documentation excellente et très complète. C’est à mon sens la meilleure biographie du personnage, même si ici ou là on peut discuter de certaines de ses hypothèses.

Que montre Alméras ? Contrairement à Godard, il considère que de nombreux points de la vie de Céline ne sont pas connus, ou encore qu’ils ne s’appuient que sur ce que Céline en dit. Ainsi il démonte pas à pas la construction de Céline en héros de la guerre 14-18 : ça ne tient pas la route, blessé par inadvertance, et non pas au combat, Céline va tout faire pour ne pas retourner au front. Ce qu’on peut comprendre pour un pacifiste, mais ce qui est plus étrange pour un patriote qui raconte à tout le monde qu’il a été blessé gravement et qu’il s’est engagé volontairement lors des deux derniers conflits avec l’Allemagne.

Alméras a bien sûr pris le parti-pris inverse de Godard, pour lui il n’est pas question d’opposer un Céline génial écrivain et un Céline mauvais pamphlétaire travaillé par les démons de l’antisémitisme. Il accompagne cette approche d’une analyse minutieuse des réseaux que Céline avait construits aussi bien auprès des autorités allemandes que du côté de Vichy, et ce faisant, il détruit le mythe complétement erroné d’un Céline seul – pour reprendre le titre de l’ouvrage du malheureux Zagdanski. Ce sont d’ailleurs ces réseaux qui lui permettront ensuite d’échapper à l’épuration.

L’analyse du parcours de Céline dans le siècle doit permettre de relativiser justement son apport à la littérature. En y regardant de plus près, ses romans qui ont vraiment marqué sont le Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit. Or ces deux ouvrages sont construits sur les cendres de la littérature prolétarienne, celle de Dabit, de Poulaille et de quelques autres. Mais Céline, contrairement aux auteurs précités, ne venait pas du peuple, il a dû donc s’adapter à une langue, une manière de parler qui n’était pas celle de son milieu d’origine, d’où souvent ce côté artificiel qui avait été dénoncé dès la publication du Voyage. On pourra toujours ajouter que le Céline d’après la guerre – Sollers y inclurait les « pamphlets » - a beaucoup évoluer dans son style. C’est vrai mais c’est ce Céline, à partir de Guignol’s band qui n’est pas lu et qui surtout ne peut s’adresser directement à la masse, c’est ce Céline qui tombe des mains et ennuie.

Céline était-il un écrivain de génie ? S’il faut répondre positivement à cette question, comme la rumeur nous y encourage, on ne s’étonnera pas que la littérature soit en voie d’extinction.

Pour faire plaisir aux collectionneurs fanatiques des reliques de Saint-Céline, on pourra ajouter cette photo de Céline à la plage, ils pourront admirer la musculature d’athlète de leur champion et s’en faire un poster qu’ils colleront sur le mur de leur chambre.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 27 Juin 2011 à 11:29

C’est un drame qui se joue au quotidien avec des groupes d’individus qui vivent sur des planètes très différentes. Les djeuns, ou les apprenants, front bas et pantalon large, qui ont tous les droits, l’administration trouble et inquiète à la fois, les parents qui s’en foutent ou qui gobent tout ce que leurs rejetons racontent, et enfin les malheureux professeurs qui ne savent comment réagir à cette montée de l’imbécilité barbare. Il n’y a pas d’intrigue à proprement parler, des jeunes lycéens de la banlieue de Marseille, décident de se venger en dénonçant un professeur qui pourtant se donne du mal, comme un dangereux pédophile. Ils ne pensent pas à mal ! La farce tournera au drame et personne ne sera épargné.

Sylvie Cohen veut écrire un livre noir, en ce sens que ce sont les conditions matérielles qui mènent cette population disparate sur la pente de la fatalité. L’écriture est volontairement éclatée dans une forme chorale où les points de vue se recoupent et se complètent. Des archétypes sont définis à travers Max qui deale un brin, Chloé qui se la joue gothique, etc. Les faibles sont punis et il est encore plus sage de jouer les durs et les ignares si on ne veut pas se faire dévorer par la meute. Ce pourrait être un roman sur la lâcheté, tant les protagonistes de cette affaire essaient d’aligner leur position sur ce qu’ils croient être la bonne ligne qui leur permettra d’atteindre la fin de la journée sans trop de bobo. Sylvie Cohen dessine une sorte de conjuration des imbéciles portée par un langage de 300 mots. On a peine à croire que nos djeuns sont comme ça. On se dit qu’elle force le trait, mais ce qui vient de se passer dans l’Hérault où une jeune lycéenne s’est fait tuer à coups de poings par le frère de sa rivale, nous démontre que non. Probablement a-t-elle travaillé dans l’éducation nationale pour rendre de façon si précise l’effondrement du système éducatif. Les comportements et le langage de l’administration est tout à fait bien traduit et participe de cette sinistre farce. Pourquoi un tel système criminogène persiste-t-il ? Parce que finalement personne en veut se donner la peine de résister et que la lâcheté est encouragée par tous ceux qui veulent que rien ne change.

Le récit est écrit à la première personne du singulier et la langue utilisée sert de véhicule à la pensée. Comme la langue est dégénérée, il vient que la réflexion l’est aussi. Mamouth rodéo trash appartient à une longue lignée d’ouvrages qui jouent sur la reconstitution du langage parlé, on connait ça depuis au moins Henri Poulaille et son Pain quotidien, mais il est aussi moderne puisqu’il nous parle de la banlieue et de ses dérives. Là, il s’inscrit dans la veine de Chimo, et par certains côtés, il me rappelle aussi Sournois que j’ai publié en 2007, probablement parce qu'il s'y passe au même endroit, bien que le propos soit différent dans ses visées. Si l’ouvrage se lit si bien, c’est probablement parce qu’il dévoile ce qu’on ne veut pas voir : bien au-delà du fossé des générations, il n’y a plus aucune possibilité pour une réconciliation, ou au moins pour que les différents acteurs de cette comédie dramatique se comprennent un jour. La situation annonce une longue descente aux enfers.

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique