-

Par alexandre clement le 28 Août 2018 à 08:55

Les anecdotes tirées de l’histoire et plus particulièrement de l’histoire de France parsèment la saga des San-Antonio. Benoit Garnot, historien de profession, tente d’expliciter l’usage que Frédéric Dard a pu faire de ses propres connaissances en la matière. Il a donc rassemblé dans ce petit des citations nombreuses pour étayer son raisonnement. Evidemment, quand on sait quel a été le succès époustouflant de L’histoire de France vue par San-Antonio, on se dit que ce thème est décisif à la fois pour la compréhension de la Saga sanantoniaise, et pour celle de Frédéric Dard lui-même en tant qu’auteur. Si le projet est intéressant, les citations sont souvent sujettes à caution, tirées de la collection Bouquins, selon ses dires, elles semblent pour plusieurs contestables, ce qui est un peu gênant pour les vieux sanantoniophiles qui connaissent les textes originaux. Par exemple, p. 88, il recopie « il esquille la bretelle pour Saint-Germain, où naquit le Roi-Soleil » ce qui ne veut strictement rien dire, en lieu et place de « j’enquille… ». Mais passons, sinon on va dire que je chipote.

Garnot va donc tenter de comprendre l’idée que Dard se faisait de l’histoire, car après tout, il avait une culture historique très supérieure à la moyenne, même si elle se fondait sur une conception scolaire surannée et plus sur le rôle des grands hommes que sur une histoire plus matérielle. L’insertion de ces anecdotes historiques se fait à partir de personnages très connus, Henri IV, Jeanne d’Arc, Napoléon 1er, etc. Garnot y voit à juste titre une forme de dévalorisation de l’histoire, l’histoire comme un éternel recommencement ou une absence de progrès véritable.

En réalité c’est un peu plus compliqué que cela. Il y a d’abord que l’histoire, telle qu’elle est enseignée, sert à créer des Français à travers d’une imagerie plus ou moins fidèle à la réalité, d’où les diatribes récurrentes de Frédéric Dard contre les Anglais ou plus encore contre les Boches. Il n’y a pas de Français et donc de France sans une réappropriation de l’histoire : d’ailleurs Garnot en conviendra finalement en reconnaissant à Frédéric Dard la qualité de patriote. On peut se demander d’ailleurs si la manière d’enseigner l’histoire aujourd’hui aux enfants des écoles et des collèges n’est pas une façon de lutter contre l’idée de nation elle-même. Frédéric Dard a appris l’histoire avec sa longue litanie de dates et de grands noms, ce qui était bien pratique d’ailleurs pour cadrer une réflexion sur le sujet, même si cela entrainait forcément des approximations très larges.

Mais Frédéric Dard dans l’usage qu’il fait des grands personnages historiques dévoile certaines tendances moins convenues. D’abord il est clair qu’il remet en question justement la qualité des grands hommes. Pour fascinants qu’ils soient, Napoléon, Hitler, ou même De Gaulle possèdent des défauts rédhibitoires qui les excluent pratiquement de l’humanité. Il les tourne pour cela en dérision. Je rappelle qu’une des rares nouvelles signée San-Antonio a pour titre Hitler et raconte la confrontation animée entre Hitler et le fringant commissaire[1]. L’idée générale est toujours de démontrer que les grands hommes ne sont pas si grands que ça dans leur intimité. Dans les premiers San-Antonio, il y a une méfiance à l’égard du général De Gaulle qu’il dénonce comme quelqu’un qui joue de son image de marque de héros de la Résistance. Donc quelqu’un qui manque de sincérité quelque part. Dans les années soixante, il est même carrément hostile au gaullisme ambiant. San-Antonio contribue donc à faire descendre les grands personnages de leur piédestal, ce qui va bien avec l’air du temps.

L’histoire de France selon San-Antonio est une imagerie qui porte à la rêverie. Il en tire des morceaux d’intrigue qui lui permettent évidemment de faire du remplissage pour atteindre les 220 pages réglementaires, mais aussi cela lui permet de dévoiler des constantes en ce qui concerne « le caractère français ». Dans L’histoire de France vue par San-Antonio qui fut sans doute son plus grand succès de librairie, il recycle des anecdotes plus ou moins connues à partir du personnage de Bérurier à travers les âges. D’ailleurs Bérurier est le personnage central de l’histoire revisitée par Frédéric Dard, non seulement à travers L’histoire de France vue par San-Antonio, mais aussi dans Béru et ses dames[2] ou encore Si queue d’âne m’était contée[3]. Dans ce dernier cas, on remonte la lignée des Bérurier à travers l’histoire récente de la paysannerie française, cette paysannerie française qui fascine tant Frédéric Dard et qui est pétrie de la terre. On a beau s’en moquer, et Frédéric Dard n’est pas le dernier, la paysannerie, c’est de là que nous venons, de là que viennent aussi nos traditions qu’elles soient culturelles ou culinaires d’ailleurs.

Une autre dimension que Garnot ne développe pas, c’est que San-Antonio a un faible pour les vaincus de l’histoire. C’est le cas évidemment de Louis XVI qui s’est fait bêtement raccourcir et pour lequel il manifeste sinon une sympathie, du moins de la compassion. Et sans doute que s’il aime beaucoup Jeanne d’Arc, cela tient sans doute aussi au fait qu’elle ait été brûlée, parce qu’elle avait été vaincue. Dans le même ordre d’idée, et cela au moins depuis la publication de La crève en 1946 aux éditions Confluences, il a toujours manifesté de la sympathie pour ceux qui s’étant rangés du mauvais côté de la barrière, furent « épurés » à la Libération. Est-ce pour cela qu’il s’était lié avec Albert Simonin qui avait fait plusieurs années de prison pour des faits de collaboration ?

A mon sens il y a une autre approche possible de l’histoire à travers l’œuvre de San-Antonio, c’est le fait qu’elle traverse la seconde moitié du XXème siècle, et donc à travers l’évolution de ses personnages, Frédéric Dard analyse sans trop le dire la modification des us et coutumes des Français dont il épouse lui-même assez bien les changements, y compris sur le plan politique bien entendu. Donnons un exemple, au début des aventures du fringant commissaire, sa mère, Félicie, lui retourne les cols et les poignets des chemises, comme cela se faisait avant le développement de la société de consommation. Et puis les temps changent comme on dit, le commissaire, au fur et à mesure qu’il s’enrichit et que la société tout entière s’enrichit, consomme de plus en plus de produits de luxe, même s’il gardera jusqu’au bout la nostalgie des petits bistrots. Au tout début, il ne dispose que d’une voiture de fonction, et puis par la suite, il va rouler dans des voitures de prestige, Jaguar, Maserati, etc. La saga sanantoniaise est aussi un formidable livre d’histoire.

A sa manière Frédéric Dard, par la voix qui se veut modeste de San-Antonio, est un historien populaire qui a initié une quantité industrielle de Français à leur propre histoire en ravivant les souvenirs scolaires, et en redonnant le goût pour une histoire aussi décomplexée que mystérieuse.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 24 Août 2018 à 08:13

En 1945 Gene Tierney est à l’apogée de sa gloire. Laura et A bell for Adano ont été des succès énormes qui l’ont mise sous les feux de la renommée. Elle tournera encore avec Preminger, Where the sidewalk et Whirlpool, et avec Joseph L. Mankiewicz les excellents Dragonwick et The ghost and Mrs Muir. Mais son rôle dans Leave her to heaven est sans doute ce qu’elle a fait de plus marquant et de plus audacieux dans toute sa carrière. Après 1950 sa célébrité déclinera nettement. John Stahl qui avait commencé son travail de réalisateur au début de la Première Guerre mondiale, est un spécialiste des « drames poignants », c’est à lui qu’on doit la première version d’Imitation of life en 1934, et aussi celle de Magnificent obsession en 1935, films dont Douglas Sirk tournera des remakes flamboyants. Ces deux films sans être des chefs d’œuvre, sont des films très intéressants, mais c’est incontestablement Leave her to heaven qui est son film le plus achevé. Le scénario est basé sur le livre de Ben Ames Williams, ouvrage qui était sorti en 1944 et qui avait eu un succès considérable. Passé du journalisme à l’écriture, plusieurs de ses romans ont été adaptés à l’écran dont l’excellent The strange woman d’Edgar Ulmer avec Heddy Lamar. Ce dernier ouvrage a été réédité il n’y a pas très longtemps par Phébus. Leave her to heaven a été traduit en français en 1947 sous le titre un peu extravagant de L’insatiable aux éditions Jeheber. En général les ouvrages de Ben Ames Williams sont des histoires fiévreuses et tourmentées, assez peu conventionnelles, mais toujours ancrés dans une réalité matérielle précise, et s’il a été négligé longtemps, on commence en France à le réévaluer, portant un regard nouveau sur cette littérature américaine qui dans les années trente-quarante était à la fois populaire et puissante.

Dans le train qui le mène vers le Nouveau Mexique où son ami, l’avocat Glen Robie, l’a invité, Richard Harland, écrivain à succès, rencontre la sublime Ellen qui est en train de lire son propre ouvrage. Il semble la fasciner, elle l’avoue en disant qu’il lui rappelle son propre père disparu il y a peu. Ils commencent à sympathiser. A l’arrivée, ils sont attendu par Glen, mais aussi par la mère d’Ellen et sa sœur Ruth. Ils découvrent qu’ils vont tous au même endroit, une splendide maison en pleine nature. Dans une atmosphère de grande convivialité, Ellen et Richard vont tomber amoureux. Tout le monde va participer à la dispersion des cendres du père disparu. Ellen est cependant fiancée à Russell Quinton, un avocat ambitieux qui rêve de se faire élire gouverneur. Ellen lui ayant signifié son congé, il arrive un soir de pluie dans la maison familiale, pour s’entendre dire par son ancienne fiancée que celle-ci va épouser rapidement Richard. Il s’en va fou de rage. Ellen et Richard vont en effet se marier, puis rejoindre une maison, Back of the moon, en pleine nature, au bord d’un lac, avec le frère de Richard, Danny, un enfant handicapé. En réalité et bien qu’Ellen affiche le contraire, on sait rapidement qu’elle ne veut pas de Danny, elle a en effet demandé au médecin que celui-ci le garde sous un prétexte douteux. Rapidement Ellen se révèle d’une jalousie tyrannique. Elle commence par s’en prendre à Thorne un ami de Richard qui aide à la propriété, mais qu’elle traite comme un domestique et qu’elle voudrait voir déguerpir. Elle est même assez jalouse du propre travail de Richard, trouvant d’en se consacrant à son manuscrit, il la néglige. Le paroxysme de cette crise de jalousie est atteint, lorsque sa propre famille, sa mère et Ruth, sa sœur adoptive, viennent passer quelques jours à Back to de moon. Elle commence à devenir difficile à supporter, et finit par faire fuir sa propre mère et Ruth. Quelques temps plus tard, alors qu’elle est arrivée à gagner la confiance de Danny, elle le laisse se noyer dans le lac après l’avoir encouragé à le traverser. Richard est bouleversé. Pour se changer les idées, le couple revient au Nouveau Mexique dans la famille d’Ellen. Les choses ne s’arrangent pas, Ellen est toujours jalouse et sent que son mari un peu dépressif qui lui échappe. Ruth lui suggère de faire un enfant pour mieux le garder. Ce qu’elle fait. Mais cet enfant, elle n’en veut pas et va s’arranger ensuite pour faire une fausse couche en se jetant dans l’escalier. Pendant ce temps, Richard et Ruth se sont rapprochés et transforme la maison à commencer par le bureau de son père. Cela va mettre Ellen en rage. Et ce d’autant que Richard vient de dédicacer son nouvel ouvrage à Ruth ! Dès lors Ellen va ourdir un plan machiavélique, elle va se suicider après avoir envoyer une lettre à Quinton dans laquelle elle signale que si elle meurt, elle aura été assassinée. Et en effet, elle se suicide en s’empoisonnant. Quinton engage un procès contre Ruth. Mais Ruth sortira innocentée de cette épreuve, et Richard écopera de deux ans de prison pour ne pas avoir dénoncé auparavant les agissements de sa femme. A l’issue de ces deux ans, il va revenir vers Ruth, et on suppose qu’ils couleront des jours heureux.

Richard Harland tombe sous le charme de la belle Ellen Berent

Le scénario est de Jo Swerling, un vétéran, qui, entre autres choses avait fait Gone with the wind, Lifeboat, The westerner qui furent tous des grands succès et des drames. Officiellement c’est le portrait d’une femme jalouse et possessive à l’extrême et qui va jusqu’à se suicider pour empêcher qu’une autre femme, sa sœur en l’occurrence, ne puisse pas lui prendre son époux. C’est beaucoup plus que cela. Et si d’ailleurs le rôle d’Ellen Berent revient à Gene Tierney, c’est bien parce que ce personnage est très complexe et ne peut se réduire à une simple femme jalouse. Ellen est en réalité une grande rêveuse. Mais les personnages qui l’entourent ne sont pas capables de la comprendre. Certes elle a une jalousie possessive hors norme, mais en même temps ce qu’elle recherche, et c’est pour cela qu’elle va quitter le sinistre Quinton, c’est une relation fusionnelle avec Richard. Mais celui-ci n’est pas à la hauteur de ses désirs. Et du reste il préférera finalement la très banale et équilibrée Ruth à Ellen qui lui pose trop de problème par son amour débordant. Car le principal problème d’Ellen est d’abord de croire que Richard est autre chose que ce qu’il est : elle l’a saisi à travers sa profession d’écrivain, confondant volontairement ce qu’il présentait dans ses livres avec ce qu’il était réellement. Elle représente le feu d’une nature tourmentée, tandis que Richard passe son temps à refroidir ses ardeurs. Et finalement la déception est là : Richard n’est pas à la hauteur de cet amour qui brûle en elle. Il peut apparaître en effet que l’élimination de tout ce qui la sépare de Richard est criminel, que ce soit Danny, ou même son propre enfant. Mais c’est la conséquence de son exclusivité pour Richard. Elle sabordera sa propre famille, montrant peut d’empressement à la recevoir ou encore affrontant sa mère sur le terrain des traditions de ce qu’elle doit ou ne doit pas faire. Sans doute un homme différent, moins terne, moins bourgeois, aurait pu canaliser cette énergie destructrice, mais Richard ne la comprend pas, il ne veut pas être dérangé par elle, il veut continuer à être séparé pour pouvoir faire œuvre de romancier. Cette opposition très forte entre les deux caractères fait qu’Ellen au bout du compte attache notre sympathie malgré tout ce qu’elle ose, ou peut-être à cause de cela. C’est Richard qui apparait le moins intéressant : en effet il n’est attiré que par l’enveloppe charnelle d’Ellen, par sa beauté. Mais il refuse d’y voir autre chose, de la comprendre pour ce qu’elle est.

Dès le début de leur mariage, Ellen veut se rendre indispensable

Comme on le voit les autres personnages de ce drame ne sont pas plus intéressants qu’Ellen, ils le sont même plutôt moins. Richard ne veut pas être dérangé dans son plan de carrière, or Ellen le dérange. Il voudrait bien lui-même être le centre du monde, être bon avec Danny, avoir du succès en librairie, réunir la famille d’Ellen autour de lui. Bref rester dans le domaine admissible du devenir bourgeois et besogneux. C’est cela qui fait qu’Ellen n’est pour lui qu’un objet. Les autres personnages du film ne sont guère plus relevés sur le plan de la morale. Passons sur le jeune Danny qui reste un innocent et qui mourra en tant que tel. Mais Ruth apparaît bien pour ce qu’elle est, une intrigante qui se venge d’Ellen qui est trop riche, qui est trop belle, en lui prenant son mari par des voies détournées parce qu’elle n’est qu’une pièce rapportée dans cette famille. Elle est également seule, et on comprend bien, notamment lorsqu’elle annonce son départ pour le Mexique qu’elle souffre de solitude et qu’elle ne sait pas trop comment la combler en dehors de s’approprier Richard. La mère elle-même n’est pas très généreuse avec Ellen, elle la tient à l’écart, la punit en permanence de ce qu’elle est, elle se range très vite du côté de Ruth. Quinton le fiancé éconduit d’Ellen n’est pas très net non plus. Il est clair qu’Ellen l’a humilié en le rejetant alors qu’il s’est construit par ses propres forces l’image d’un homme ambitieux à qui tout réussi. Dès la première occasion, il se vengera contre Richard en cherchant à le faire condamner pour meurtre.

Ellen aimerait bien que Richard s’occupe aussi un peu d’elle

Si Ellen apparait finalement comme le seul personnage positif de ce drame, quoiqu’elle ait ourdi une machination criminelle bien diabolique pour se venger des offenses de Richard et de Ruth, c’est bien sûr parce qu’elle est au-delà des conventions de la vie ordinaire. Son ressort est de lutter contre l’abandon. La façon dont elle discute dès le début du livre de Richard montre quelle place centrale a joué son père récemment disparu. Et elle croit à travers ce livre que Richard est capable de le comprendre. C’est là son erreur fatale, c’est là l‘origine du drame. Le film est ainsi fait, qu’il oppose dès l’ouverture la société, c’est-à-dire les habitants du bord du lac, à Ellen justement puisque nous voyons deux hommes manifestement âgés qui dans un flash-back qui commentent le retour de Richard après la prison, en expliquant combien Ellen est mauvaise. C’est donc ce jugement de la société qui tout soudain nous fait justement nous intéresser à elle et à mettre en cause cette première approche. Le film dans son ensemble possède de grandes qualités de mise en scène, d’abord dans l’utilisation des décors naturels du lac, faussement idylliques, ils nous montrent les dangers qu’ils recèlent. Le film est sous le signe de l’eau. C’est cette eau qui emporte Danny, et c’est cette même eau qui éteindra peu à peu le caractère de feu d’Ellen pour en faire une femme aigrie avant l’âge. Ensuite, il y a le jeu des couleurs qui changent au rythme des saisons et qui intensifient ainsi le drame. C’est une des réussites de ce film que d’avoir utilisé les couleurs tranchantes du technicolor pour peindre des âmes noires. Le flamboiement de la nature est une autre façon de s’attaquer au côté lisse du rêve américain.

Ellen regarde le jeune Danny se noyer

La réalisation de John Stahl est très intéressante. D’abord par le choix de la photographie de Leon Shamroy : il ne s’agit pas de dire que la photo est belle, mais plutôt de souligner qu’elle est en harmonie avec le sujet. Ce qui est remarquable c’est l’utilisation des couleurs, alors que le Technicolor en est encore à ses balbutiements. C’est ce qu’on a appelé le Technicolor trichrome qui utilise trois négatifs, bleu, rouge et vert et qui donne des couleurs flamboyantes. C’est avec ce procédé que seront tournés des films comme The wizard of Oz de Minelli, ou Phantom of opera d’Arthur Lubin. Cela permet d’utiliser les décors naturels campagnards, sans leur donner cette allure lugubre de documentaire. Par la suite ce procédé sera abandonné et les couleurs deviendront plus pastellisées, sans doute pour donner un aspect plus naturaliste. Les rouges utilisés pour Gene Tierney, pour ses lèvres, son pantalon, les couleurs des rares automobiles, ou encore le bois des maisons, tout cela participe à l’ambiance générale du film. Evidemment, il ne faut pas compter sur John Stahl pour des mouvements compliqués d’appareil. Il va toujours à l’essentiel, mais il trouve des angles très intéressants, comme dans la scène de la rencontre dans le train : le wagon est filmé en enfilade, et les deux protagonistes, Richard et Ellen sont face à face comme opposés. Il y a une forme de sobriété intéressante, que ce soit dans la conduite du procès, ou quand la caméra suggère la chute d’Ellen dans les escaliers. Usant avec aisance de la profondeur de champ, Stahl fait ressortir ainsi le caractère complexe, social, du drame. La longue séquence sur le lac, quand Ellen laisse Danny se noyer est aussi très convaincante, tournée avec calme et lenteur, elle démontre le déchirement que ce meurtre est pour Ellen. Si presque toutes les scènes sont à retenir, on pointera plus particulièrement le procès mené tambour battant. Notez encore l’usage particulier que Stahl fait des objets, comme pour souligner à quel point ceux-ci emprisonnent les faits et gestes de tout un chacun. On retiendra la scène étrange du déjeuner préparé par Ellen qui se traduit par une abondance surréaliste de mets divers et variés, ou encore la maniaquerie avec laquelle est filmée la scène où Ellen introduit le poison dans un petit bocal en apparence anodin. La rigueur de la mise en scène fait d’ailleurs passer bien des invraisemblances dans le scénario.

Ruth Berent adore poser pour Richard

L’interprétation est excellente dans son ensemble. D’abord il y a Gene Tierney, archétype de la femme fatale, qui trouve là son meilleur rôle et de loin. Elle passe d’une fille enjouée et spirituelle, sûre de sa beauté et de ses charmes à une criminelle tourmentée que rien ne peut plus arrêter. Le peu que l’on sait de Gene Tierney laisse entendre que ce rôle lui allait parfaitement, elle même affirme dans ses mémoires que c'est le rôle qu'elle préfère. Jeune femme tourmentée, elle alla de dépression nerveuse en séjour à l’hôpital pour finalement et malheureusement s’éloigner des studios. Elle avait dû subir des traitements par électrochocs, mais plus encore, son psychiatre lui avait stupidement conseillé de travailler comme caissière dans un supermarché[1] ! Comme quoi la psychanalyse a fait aussi des ravages au cinéma. Quoiqu’il en soit, ce n’est pourtant pas Gene Tierney qui était le premier choix de John Stahl, mais Rita Hayworth ! C’est seulement parce que celle-ci a refusé le rôle qu’il échut à Gene Tierney et à mon avis c'est mieux ainsi parce que Rita Hayworth à l'époque était trop sûre d'elle et moins nuancée que Gene Tierney. Cornell Wilde est aussi très bon dans le rôle très difficile de Richard. En effet, il est obligé d’être très nuancé car s’il apparaît tout de suite pour un être égoïste uniquement préoccupé par l’impression de son ouvrage, il ne nous intéresserait pas. C’est un acteur un peu oublié aujourd’hui, et pourtant il a fait une carrière excellente avec des belles incursions dans le film noir comme par exemple The big combo[2]. Jeanne Crain est le troisième côté de ce triangle. Elle est le faire valoir : pas assez belle pour rivaliser avec Gene Tierney, elle démontre que les femmes ont bien d’autres atouts pour séduire que leur physique. Derrière son côté simple et naturel, elle est d’ailleurs la vraie manipulatrice. Car si, comme le dit l’avocat Glen Robie, Ellen n’a pas gagné, il est évident que c’est Ruth qui l’emporte : à la fin on la voit dans sa maison, telle une araignée devant sa toile, attendant le retour de Richard. Vincent Price dans le rôle de Quinton est étonnant de colère, particulièrement lors du déroulement du procès. Agressif, il hurle presque toutes ses questions à la figure des témoins. C’est un grand acteur, et on peut déplorer que par la suite il se soit spécialisé dans des rôles un peu indignes de son talent, notamment dans le genre horrifique. Il y a un équilibre qui est conservé à travers les générations, Ray Collins incarne Glen, le récitant, le vieux confident de la famille qui recouvre ce drame d’un ton paternaliste et compréhensif. Également il y a l’excellente Mary Phillips dans le rôle de la mère qui regarde avec désespoir sa famille s’effondrer, et puis bien sûr le jeune Darryl Hickman dans le rôle de l’ennuyeux Danny. C’est le personnage peut-être le plus convenu, car s’il représente fatalement l’innocence, il en représente aussi la niaiserie.

Quinton qui a fait de ce procès une affaire personnelle harcèle Ruth

Il faudrait dire un mot du producteur, c’est Darryl F. Zanuck, bien qu’il ne soit pas crédité au générique. Et ça se voit. A cette époque il avait l’ambition que la 20th century Fox rivalise avec la MGM sur le terrain du film glamour. Le film sera dans la course pour les Oscars. Leon Shamroy obtiendra celui de la meilleure photographie, et Gene Tierney, nominée, ratera de peu celui de la meilleure actrice qui ira à Joan Crawford pour son rôle dans Mildred Pierce. Le film fut un énorme succès populaire aux Etats-Unis, sa renommée se développa plus tardivement en France. On peut s’étonner tout de même que la censure ne se soit pas mêlée de s’attaquer à ce film sulfureux qui présente l’amoralité comme une fin en soi. Car si Ellen est une femme amorale, que dire de sa belle-sœur ? Mais on suppose que les gardiens du fameux code Hays étaient plutôt contents puisque Richard et Ellen dorment d’une manière très incongrue pour nous dans des lits jumeaux et qu’Ellen, telle une araignée fonçant sur sa proie, va sauter dans le lit de Richard en pyjama ! Ce film est aujourd’hui considéré comme un sommet du film noir, c’est très juste, on peut le revoir comme une œuvre unique qui a passé les outrages du temps avec bonheur. C’est donc un très grand film noir qui au fil des années qui passent est devenu à juste titre un classique. On peut le voir et le revoir autant qu’on le veut, on y trouvera toujours quelque chose. Martin Scorsese considérait avec raison ce film comme un des plus importants de l’histoire du cinéma américain. Si la critique a mis beaucoup de temps pour le classer parmi les chefs d’œuvre du genre, le public a été au rendez-vous et l’a acclamé à sa sortie.

1 commentaire

1 commentaire

-

Par alexandre clement le 20 Août 2018 à 08:12

Capricci qui édite aussi des DVD, publie très souvent des ouvrages intéressants pour les cinéphiles, que ce soit l’ouvrage de William Castle – un autre réalisateur très méconnu – ou celui de Sidney Lumet, et bien sûr le I am Spartacus de Kirk Douglas[1]. Il s’agit ici des mémoires de Roger Corman qui étaient parues en anglais en 1990. La place de Roger Corman dans l’histoire du cinéma est capitale. En effet, non seulement il a été un réalisateur avisé, mais il a, en tant que producteur, mis le pied à l’étrier d’un grand nombre de réalisateurs et d’acteurs comme Francis Ford Coppola, Martin Scorsese ou Jack Nicholson. Evidemment dans sa production prolifique, il y a beaucoup de déchets. Mais il y a aussi pas mal de réussites. Il était plutôt un réalisateur de films de science-fiction et d’horreur. Il est très connu en France pour ses réalisations inspirées d’Edgar A. Poe. Je crois d’ailleurs que c’est par là que j’avais commencé à explorer son œuvre avec The pit and the pendulum. Mais selon moi ses films les plus intéressants sont dans le western et dans le film noir, genre pour lequel il a assez peu donné. Mais enfin il a fait Machine Gun Kelly qui révéla en 1958 un acteur charismatique en devenir, Charles Bronson, puis I, mobster avec Steve Cochran[2], ou encore The intruder, film de qualité et pourtant un des rares fours de sa longue carrière[3]. Bloody Mama a été aussi un film intéressant, avec un très jeune Robert De Niro époustouflant. The St. Valentine's Day Massacre avec Jason Robards dans le rôle de Capone est plus conventionnel si je puis dire. Mais ce film a été fait avec plus de moyens sous la houlette de la 20th Century Fox.

Roger Corman est très difficile à caractériser, c’est sans doute un personnage assez unique par son éclectisme et sa longévité dans le métier. On pourrait le rapprocher des électrons libres comme Samuel Fuller ou Edgar Ulmer par son ingéniosité dans la mise en scène et par le fait que rien ne l’arrête dans sa volonté d’aboutir dans ses projets. Sauf que très tôt, il va se faire producteur pour ne pas dépendre de quiconque dans ses succès comme dans ses échecs. Evidemment pour cela il faut une grande capacité de négociation, notamment pour assurer la distribution de ses films dans les meilleures conditions. Sachant que les circuits haut de gamme lui étaient interdits, il a bien fallu qu’il développe d’autres possibilités.

Roger Corman était obsédé par les coûts de production, et il démontrera qu’on peut faire des films avec des bouts de ficelle. Il rappelle d’ailleurs que la logique de ses productions n’était pas de faire des films de série B, car lorsqu’il se lance dans le métier, les films de série B n’existent plus, mais d’alimenter les circuits parallèles, notamment les drive-in alors en expansion, avec des séances doubles par thème. Sa logique est donc celle des studios indépendants qui se tiennent à l’écart des majors : cela lui permet d’abord de garder le contrôle de ce qu’il fait. S’il lui arriva quelquefois de travailler pour les majors, cela ne se fit pas sans heurts. Cette démarche eut deux conséquences décisives : d’une part le talent de Roger Corman ne fut que tardivement reconnu – d’abord en France, puis ensuite dans le monde entier, et d’autre part il apprit à travailler très vite avec un calendrier très resserré. La mise en place d’un tel système, sans doute unique sur le plan économique, l’amena à travailler beaucoup. Il n’arrêtait jamais, et quand il ne pouvait pas mettre en scène lui-même, il produisait. Ses mémoires donnent l’impression d’une grande frénésie.

Bien qu’il soit intervenu dans un peu tous les genres, son travail révèle une véritable unité. Sa longévité est dû certainement au fait qu’il a su, en travaillant en permanence avec des réalisateurs ou des scénaristes plus jeunes que lui, se renouveler et donc rester à l’écoute de l’évolution du public. Il est également intéressant de voir comment Roger Corman s’est adapté aux transformations régulières du marché en allant à la rencontre du jeune public. Il avait compris une chose importante dans la culture de type industriel, qu’il fallait d’abord maitriser la distribution des produits si on voulait arriver à quelque chose. Également il avait une maniaquerie qui frisait la radinerie pour tenir les coûts de production très serrés. Pour diminuer les frais généraux, il épuisait un filon – les films basés sur des nouvelles d’Edgar Poe, les films de motards, les films de monstres marins, etc. Cela lui permettait non seulement de réutiliser les décors déjà payés, mais aussi de se servir des chutes de pellicules des films déjà sortis pour les utiliser dans de nouvelles productions. Cependant, n’allez pas croire que Corman c’est une autre sorte d’Ed Wood. Ses réalisations toutes folles qu’elles paraissent sont très soignées, il y a toujours une fluidité et des mouvements d’appareils très intéressants. Il filmait aussi très bien les femmes, leur donnant souvent des rôles plutôt de dures à cuire.

En lisant ses mémoires, ou son bilan si vous voulez, on se prend à penser qu’il considère qu’il a un peu raté sa carrière tout de même, trop absorbé qu’il était par le système qu’il avait mis en place pour lui assurer une grande liberté économique. Dans la dernière partie de son existence professionnelle, il se lança dans l’exportation vers les Etats-Unis de films dits d’art et essai, Bergman, Truffaut, Kurosawa, etc. Un peu comme s’il culpabilisait de ne pas avoir été capable d’en faire autant. Evidemment c’est un jugement des plus subjectifs, parce que Corman c’est aussi un de ceux qui ont dynamité les codes du bon goût. Il est un élément important de la contre-culture des années soixante dont il épousa la plupart des tics, la drogue, l’usage de la liberté individuelle, mais surtout un intérêt renouvelé pour les cultures populaires.

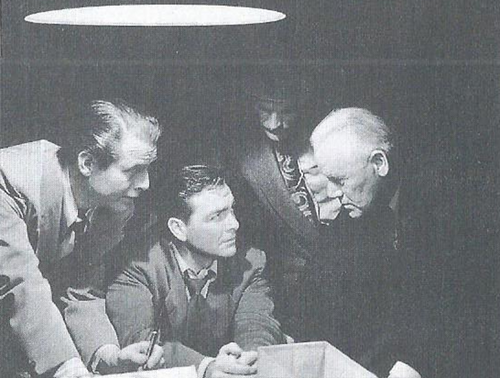

Roger Corman mettant au point une scène compliquée de The pit and the pendulum

L’ensemble est très bien écrit, vivant, entrecoupé de témoignages de proches de Corman qui valident le plus souvent ce qu’il raconte. Bien sûr il y a des erreurs, notamment quand il parle de ses années à Paris ou de sa réception au Festival de Cannes. En tous les cas l’ouvrage donne l’envie de revoir les films de Roger Corman. Il manifeste peu d’amertume, sauf pour l’échec malheureux de The intruder qui manifestement lui est resté en travers, ce qu’on peut comprendre d’ailleurs parce que ce film, tourné dans des conditions difficiles, était sans doute en avance sur son temps en militant pour l’abolition de la ségrégation dans les Etats du Sud. On retiendra aussi de cet ouvrage passionnant que Roger Corman ça a été aussi une école pour de nombreux scénaristes et réalisateurs qui ensuite feront la démonstration de leur talent comme Scorsese dont Corman produira Boxcar Bertha, Coppola qui tourna Dementia pour Corman, ou encore Jonathan Demme et James Cameron. Après tout il a fait tourner Barbara Steel dans The pit and the pendulum et il a sans doute inciter beaucoup de jeunes à aller vers Edgar Poe.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 16 Août 2018 à 08:18

Martin Scorsese est d’autant meilleur qu’il développe des films avec Robert De Niro. Ce qu’il a fait sans cet acteur magistral, je me demande si ça vaut la peine d’être commenté. Parmi les grandes réussites du tandem De Niro-Scorsese, il y a le très méconnu et très sous-estimé The king of comedy. Le film fut un vrai bide noir à sa sortie, et peu de gens se risquent à le réhabiliter. Et pourtant c’est un très bon film, unique dans la carrière de Scorsese, moins étonnant dans celle de De Niro qui de temps à autre manifeste un goût pour le grotesque et l’absuirde. Ce qui sans doute a rebuté le public, et même sans doute la critique, c’est cet entre-deux, entre film noir grinçant et burlesque, entre grotesque et pathétique. C’est pourtant cette hybridation qui selon moi en fait tout le charme.

Rupert tente de joindre Jerry au téléphone

Rupert Pupkin est un jeune homme obsédé par le show business. Admirateur du grand comique Jerry Langford, il rêve de devenir son semblable, de le remplacer et peut être même son ami. Il s’appelle lui-même The king of comedy, ne doutant pas un instant de son talent. Son idée funeste est d’approcher son idole, de lui soumettre les sketches qu’il a écrit et s’en servir pour gravir les échelons. La jeune et riche Masha partage au moins une partie de ce rêve : elle veut connaitre Jerry et se donner à lui. Mais attirer l’attention de Jerry quand on est Rupert Pupkin se révèle très difficile car le grand comique est l’objet d’une sollicitation incessante non seulement des exigences de son métier qui lui laisse peu de temps libre, mais aussi de ses fans qui lui bouffent la vie. Pupkin tente d’approcher Jerry, mais le personnel de sa société fait un barrage efficace. Son entêtement ne suffit pas, et il se fera éjecter comme un malpropre par la sécurité qui commence à le trouver dangereux. Lassé de ne pas avoir accès directement à Jerry alors que celui-ci lui a promis plus ou moins de lui donner son avis sur son travail, Pupkin, aidé en cela par Masha, va procéder à l’enlèvement de Jerry et le séquestrer. L’idée est de le faire chanter : Pupkin ne libérera Jerry que si son sketch est programmé à la télévision. Et cela va marcher, il aura l’occasion de faire la démonstration de son talent aux yeux de la belle Rita qu’il a choisie comme objet de son besoin d’amour et d’éblouissement. Evidemment la société de Jerry a prévenu la police, Rupert sera arrêté et prendra 6 ans de prison, mais à sa sortie, au bout de 3 ans, il va devenir célèbre, signera un ouvrage et aura accès enfin à la célébrité.

La vie de Jerry en dehors du plateau n’est pas drôle

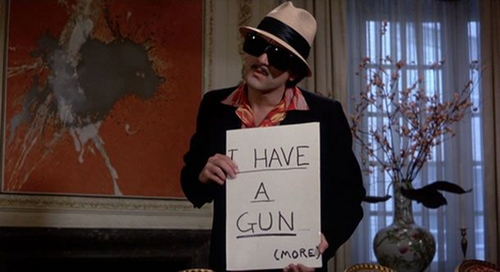

Ce rapide résumé de l’intrigue ne donne pas une idée de la densité de l’œuvre. D’abord et peut-être principalement, parce qu’au-delà de la satire d’un milieu assez dérisoire et mesquin, c’est le portrait de solitaires dont il s’agit. Rupert vit tout seul chez sa mère avec qui il ne communique pas, ou très peu, il n’a même pas le courage de conclure avec la belle Rita qui pourtant n’attend que ça, bien que le personnage de Rupert la laisse perplexe. Elle aussi semble seule, et c’est même peut être la seule raison qui explique qu’elle s’intéresse un peu à Rupert. Mais Jerry, le célèbre comique qui fait rire toute l’Amérique et qui a fait fortune, est aussi très seul : il mange seul, il vit seul. Masha qui est à moitié cinglé est également une solitaire, enfermée dans le rêve d’approcher enfin le grand homme. Cette solitude est évidemment l’autre face de la marchandisation de la culture. Autrement dit s’il y a dans ce film une critique du capitalisme, elle se trouve moins dans la marchandisation d’une culture dérisoire à travers le regard qu’on peut porter sur la télévision, que dans le développement de l’individualisme forcené qui sépare les gens entre eux, mais aussi qui les sépare d’eux-mêmes dans une sorte d’opposition féroce entre le principe de plaisir et le principe de réalité. L’ensemble des protagonistes ont perdu clairement leur identité. Et dans cette perte ils sont capables de faire n’importe quoi. Leur entreprise est cependant dérisoire : ils kidnappent Jerry en le braquant avec un faux revolver, comme ils l’ont vu faire au cinéma. Le second aspect est la critique du show business, même si c’est un peu plus convenu, cela porte parce que c’est le personnage de Jerry qui endosse le costume du clown absolument triste qui ne semble trouver aucune satisfaction dans son rôle de grand comique. Derrière cette fantaisie, il y a des pulsions sexuelles mal maîtrisées, comme si justement ce monde d’images, ce monde irréel vidait les individus de leur pulsion vitale. Masha qui a kidnappé Jerry avec Rupert, ne sait pas trop quoi faire du pantin qu’elle a à sa disposition. On se prend à croire que son souhait serait de forcer le comique à l’aimer, mais c’est évidemment impossible. Il y a un thème sous-jacent intéressant, c’est que le crime – ici un enlèvement – est une manière de faire la propagande de soi comme une autre, et donc fait passer cette action répréhensible dans le domaine de la logique particulière au show business.

Rupert rêve de devenir célèbre et ami avec Jerry

Le film est très bien balancé, c’est seulement à la moitié du film que Rupert se décide à passer à l’action, comme si c’était là l’issue des humiliations que le système lui a fait subir en lui refusant l’accès à Jerry. Il y a de nombreux plans de New York, filmas caméra à l’épaule qui donne un aspect un peu documentaire à l’affaire, avec un prolongement dans les méandres de la société de production de Jerry, univers froid et glacé, en retrait des cohues de la rue. Scorsese est un grand technicien, ici il oppose les formes plongées dans l’obscurité, rouge et marron – les bars, les domiciles de Rupert et de Masha – aux formes plus ensoleillées dans les rues, ou sous les spots électriques des couloirs de la firme de Jerry, ou encore la maison de campagne de Jerry tenue par deux domestiques asiatiques. La caméra saisit presqu’à bout portant les attitudes fausses des pantins qui font ce triste métier : le rire est faux, les connivences tout autant. On passe ainsi sans transition du rêve à la réalité avec des séquences qui mettent en scène une amitié fausse, qui n'existe pas, entre le pauvre Rupert et Jerry.

L’inquiétante Masha poursuit Jerry de ses assiduités

L’interprétation est évidemment le clou du film. De Niro est extraordinaire dans ce numéro de beauf que rien ne peut arrêter dans sa folie meurtrière. Entre la coiffure et la moustache, il est arrivé à créer un personnage lunaire et décalé, madré autant que fou. Robert De Niro aurait d’ailleurs très bien pu réussir dans cette carrière un peu stupide de comique-présentateur, pratiquant l’humour sur commande pour faire de l’audience. Il faut noter, c’est important, que c’est bien Robert de Niro qui a été à l’origine de ce film, comme toujours lorsqu’il s’agit des meilleures œuvres de Scorsese. Il avait même un moment envisagé de le faire réaliser par Michael Cimino. Mais Jerry Lewis qui se retrouve dans son propre rôle est tout autant stupéfiant et démontre, comme il le fera un peu plus tard dans Arizona dream, qu’il était aussi un immense acteur dramatique. Il trace ici le portrait d’un comique de métier en proie au mal de vivre, mélancolique et hanté par sa propre inutilité. Evidemment il donne en creux un portrait dérisoire de ce qu’il a été, d’autant qu’à l’époque où le film a été tourné, la carrière cinématographique de Jerry Lewis était terminée depuis l’échec de The day the clown cried dont il ne se releva jamais. Mais si De Niro et Jerry Lewis sont époustouflants, il faut souligner aussi la performance de Sandra Bernhard dans le rôle de Masha. Peu connue en France cette actrice au physique très particulier est une comique fort appréciée de l’autre côté de l’Atlantique. Elle compose ici un personnage complètement déjanté et inquiétant. Diahnne Abbott qui à l’époque était l’épouse de Robert De Niro, tient le rôle de Rita.

Rupert dicte les messages à Jerry

Il est probable que si le film a été un échec commercial plutôt lourd, cela provient plus encore que des rôles à contre-emploi de Robert De Niro et de Jerry Lewis, du simple fait qu’on ne peut éprouver aucune sympathie pour les personnages, cette antipathie est en fait due au dérangement profond que le film impose à notre inconscient : comment pouvons-nous tolérer une telle culture ? En quoi nous représente-t-elle ? Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il est temps de découvrir cet excellent opus de la cinématographie de Scorsese, c’est à la fois drôle et plein d’amertume. A mon sens ça vaut tous les films qu’il a fait ensuite avec Leonardo Di Caprio. Il a magnifiquement passé les années et son propos reste toujours d’actualité.

L’improbable Rupert Pupkin trouve son heure de gloire

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 12 Août 2018 à 08:47

L’excellent ouvrage d’Arthur Lyons[1] sur le film B et le film noir met l’accent sur un point rarement abordé : le développement esthétique du film noir s’est réalisé grâce à des films à petit budget, relativement courts, avec des acteurs de seconde catégorie. Dans cette catégorie de films on retrouve évidemment des chefs-d’œuvre reconnus comme Detour d’Edgard Ulmer, ou les premiers films d’Anthony Mann et de Richard Fleischer. Arthur Lyons n’est pas un universitaire, c’est d’abord un auteur de très bons romans noirs qui mettent en scène le détective Jacob Asch dont les aventures ont été presque toutes traduites à la Série noire. Mais c’est aussi un amateur de films noirs et de série B. il est malheureusement décédé en 2008. Il a fondé aussi le Palm Springs Festival Noir qui est devenu à sa disparition le Arthur Lyons Festival Noir. C’est donc une voix très autorisée pour traiter de ce sujet. En effet, quand on parle du film noir, même si on sait distinguer les films de série A et ceux de série B, on ne pense pas que si les films de série B ont tenté de copier les films de série A, à l’inverse, leur capacité d’innovation a été telle que les films de série B ont influencé les films de série A. Plus encore on peut même avancer que leur redécouverte a clairement été la source d’un renouveau, pour le meilleur et pour le pire, du film noir dans les années quatre-vingts et quatre-vingts dix. On peut citer les frères Coen, Quentin Tarantino et même Martin Scorsese.

The narrow margin, Richard Fleischer, 1952

En vérité pour comprendre l’importance des films B dans le développement du film noir en tant que genre, il faut partir de leur forme économique singulière. Les films B qui apparaissent massivement dans les années trente, représentent la forme la plus populaire du cinéma : en ce sens que pour compenser les effets de la grande dépression sur le pouvoir d’achat des masses laborieuses, il a fallu ajouter des films supplémentaires au films de série A, des films qui complétaient la séance et qui duraient une heure, voire moins, l’ensemble, film A + film B, tournant autour de 3 heures. Mais si les films de série B vont investir massivement le film noir, ce n’est pas parce que ce créneau leur était réservé, en vérité il pouvait s’agir de n’importe quel genre, seulement les exigences de coût réduit forçaient les unités de production des films de série B à éviter les décors et les éclairages compliqués. De même il était plus facile d’utiliser des décors réels dans des films noirs que dans des westerns ou dans des films d’époque. Les films de science-fiction ont aussi été très importants quantitativement dans la série B, mais s’ils ont été moins bien appréciés pour leurs qualités esthétiques, cela vient sans doute que le genre se prête plus difficilement. Des films comme Invasion of the body snatchers de Don Siegel peuvent ainsi apparaître comme des œuvres mixtes, des films de science-fiction, avec une tendance qui les porte vers le noir.

Invasion of the body snatchers, Don Siegel, 1956

A partir d’un examen des films de série B, on peut voir aussi une influence du film d’horreur sur le film noir. Cette influence est très nette à partir des films produits par le très grand Val Newton. Val Newton est un des producteurs qui, avec Mark Hellinger, ont donné un vrai style au film noir. Du reste le parcours de ces deux grands producteurs montre que finalement le développement du film noir a été aussi pensé comme un mouvement et n’est pas seulement une création spontanée. Mark Hellinger, c’est The naked city et Brute force de Jules Dassin, mais c’est aussi The killers de Robert Siodmak. Tout comme celui-ci Val Newton décédera très jeune. Mais entre-temps il aura mis le pied à l’étrier à des cinéastes très importants pour le film noir, Jacques Tourneur, Mark Robson et même Robert Wise, leur permettant d’affirmer un style visuel nouveau, reconnaissable qui les conduira vers des films à plus gros budget. Entre 1942 et 1945, Val Newton produit sept films qui se situe dans l’entre-deux : The cat people, I walked with a zombie, The leopard man, tous les trois signés Jacques Tourneur ; puis The curse of the cat people et The body snatcher réalisés par Robert Wise ; et Isle of the dead puis Bedlam de Mark Robson. Val Newton s’impliquera dans l’écriture des scénarios de trois d’entre eux : The body snatcher, Beldlan et Isle of dead. The seventh victim de Mark Robson qui est un film noir, porte la marque d’ailleurs de cette influence latente du film d’horreur sur le film noir. The leopard man est du reste écrit à partir d’un roman de Cornell Woolrich, Black alibi qui est plus un roman noir qu’autre chose. Newton est tout de même un personnage assez extraordinaire, il a d’ailleurs inspiré le personnage de Jonathan Shields interprété par Kirk Douglas dans The bad and the beautiful de Vincente Minelli.

The leopard man, Jacques Tourneur, 1943

Les films de série B du fait de leur courte durée, doivent obligatoirement avoir des histoires relativement simples, de façon à na pas se lancer dans des explications trop confuses qui demanderaient de longues minutes pour résoudre une énigme ou boucler une histoire. Cette exigence va pousser les scénaristes et les réalisateurs à fabriquer des histoires d’une extraordinaire densité. Les budgets ne dépassent jamais 100 000 dollars, ils tournent plutôt autour de 37 000. Detour d’Ulmer qui est aujourd’hui considéré comme un classique n’aurait coûté que 15 000 $. On rogne sur tout, les décors sont recyclés, les acteurs sont de seconde catégorie et peu nombreux. Plus encore on récupère des morceaux de films qu’on juge appartenir au passé pour les réinsérer dans des productions plus récentes. Par exemple le Dillinger de Max Nossek, produit par Monogram, va récupérer les scènes de hold-up tournées par Fritz Lang pour You live only once qui date de 1937 et qui était produit pour United Artists. Les films de guerre de série B procéderont un peu de la même manière en insérant des images réelles des conflits de la Guerre du Pacifique ou du débarquement. Egalement on utilise le plus possible des décors réels pour faire des économies, mais tout cet ensemble fait que les réalisateurs modifient leur approche du métier, aussi bien dans les éclairages que dans les mouvements de caméra. Notez que la plupart de ces studios vont se trouver en difficulté à partir du moment où la télévision va proposer une consommation d’images encore moins onéreuse. Ils disparaitront, se transformeront ou travaillerons pour la télévision.

Egalement pour des questions de coût, il est hors de question d’adapter des romans très côtés, on se contente le plus souvent de l’inspiration d’un scénariste à l’imagination fertile, capable d’écrire vite. Comme ce n’est pas beaucoup payé, il faut produire beaucoup pour gagner correctement sa vie. Certes de nombreux films de série B, noirs ou pas, ne sont même pas visibles, tellement ils sont mauvais, mais ce qui est extraordinaire, c’est le nombre de chefs-d’œuvre qu’on y trouve. C’est une mine inépuisable qu’on n’a jamais fini d’explorer. D’autant que ces films sont assez peu connus, parce qu’un grand nombre ne sont arrivés en France que tardivement, mais aussi parce que la critique ne s’y est intéressé que vers la fin des années soixante, lorsqu’on a réhabilité la culture populaire, dans les lettres comme au cinéma, auparavant, elle les trouvait trop vulgaire et sans qualité esthétique particulière. Ce dédain était évidemment la marque de la prégnance d’une culture académique et bourgeoise.

Raw deal, Anthony Mann, 1948

Les films noirs de série B qui sont très connus sont d’abord ceux qui ont été tournés par des metteurs en scène qui ensuite ont accédés à la série A. Par exemple Anthony Mann, Richard Fleischer, Don Siegel, et dans une moindre mesure Gordon Douglas et Mark Robson. Les réalisateurs spécialisés dans le film B et qui ont atteint un certain statut sont assez peu nombreux, par exemple Joseph H. Lewis ou Edgar G. Ulmer. Mais le fait qu’ils n’aient jamais œuvré dans la série A les a marginalisés du point de vue de l’histoire du cinéma. Et pourtant il est assez clair que l’œuvre de Joseph H. Lewis vaut très largement celle d’Hitchcock qui est pourtant le réalisateur le plus commenté de toute l’histoire du cinéma. Quoi qu’il en soit de leur notoriété, il est clair que ces réalisateurs ont fait preuve d’une extraordinaire inventivité dans un contexte très contraignant. Et il apparait évident qu’il y a finalement plus de liberté de ton dans ces films noirs de série B que dans les films de série A, que ce soit du point de vue scénaristique ou dans la mise en scène. Il est assez bien connu que la censure était moins regardante sur le contenu de ces films que sur celui de la série A. et c’est ici que les films noirs de série B vont avoir une influence décisive. En effet, au moment même où l’HUAC commence à vouloir purger le cinéma de ses éléments les plus subversifs, ceux-ci vont se réfugier dans la série B pour continuer à travailler, souvent sous des faux noms d’ailleurs, comme Dalton Trumbo qui signera le scénario magnifique de Gun Crazy du nom de Millard Kaufman, un scénariste bien réel qui rendit ainsi service. Un peu comme dans le film de Martin Ritt, The front. Daniel Mainwaring fut aussi dans le même cas. Ce qui ne l’empêcha pas de signer les scénarios de Out of the past de Jacques Tourneur, de Invasion of the body snatchers de Don Siegel ou encore le plus méconnu mais pourtant excellent The Phenix city story de Phil Karlson.

Detour, Edgar G. Ulmer, 1944

Une autre dimension du développement des films noirs par la série B est le développement des studios indépendants. En effet, les séances double bill avaient gagné du terrain dans les années trente. Tous les studios qui possédaient aussi des réseaux de salles importants s’y étaient mis. Il fallait donc produire de plus en plus de films de série B. les Majors n’arrivaient plus à répondre à la demande. En fait ils en avaient produit énormément, souvent d’ailleurs avec du personnel qui était utilisé dans les films de série A. on pouvait voir des acteurs comme Humphrey Bogart par exemple dans les deux types de formats : cela ne changeait rien pour eux puisqu’ils étaient déjà sous contrat de la Warner ou de la Fox. Mais cela ne suffisait plus. Il fallut donc se fournir ailleurs, c’est ce qui entraina le développement de Poverty row. Parmi ses studios relativement indépendants, il y avait Monogram Pictures, Republic Pictures ou encore Producers Releasing Corporation (PRC) qui donna entre autres films devenus célèbres le fameux Detour d’Edgar G. Ulmer. Eagle-Lion Films produisit aussi les premiers films noirs d’Anthony Mann, Railroaded, T-men ou l’excellent Raw Deal.

Phantom lady, Robert Siodmak, 1944

De l’avis de la plupart des réalisateurs qui ont travaillé pour les firmes Poverty Row, même si on était bien moins payé, même si on n’avait pas beaucoup de chance de sortir de ce système économique et d’accéder à une reconnaissance artistique, il y avait une moins forte pression, une plus grande liberté. Certains comme Joseph H. Lewis préféreront y faire leur carrière entière dans ce système[2]. D’autres évolueront vers la télévision ou vers les films de catégorie A, et dans ce cas là les films de série B auront servi à affermir leur style.

I wouldn’t be in your shoes, William Night, 1948

Asphalt jungle, John Huston, 1950

The big combo, Joseph H. Lewis, 1955

The killing, Stanley Kubrick, 1956

[1] Death on the cheap. The lost B movies of film noir, Da Capo, 2000.

[2] Francis M. Nevins, Joseph H. Lewis, overview, interview and filmography, Scarecrow press, 1998.

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique