-

Par alexandre clement le 7 Décembre 2017 à 09:04

Jean-Paul Belmondo et José Giovanni décidèrent de faire un remake du film de Jean Becker, en revisitant L’excommunié. Il faut croire que l’histoire leur plaisait particulièrement. Entre 1961 et 1972 évidemment les deux hommes ont muris, Belmondo est devenu un grand acteur populaire, et José Giovanni est devenu un metteur en scène à succès. En tant que réalisateur, ce film vient après Un aller simple et Où est passé Tom, deux films tournés dans des conditions difficiles avec des budgets étiques, des films presque expérimentaux. Mais ce fut aussi deux échecs commerciaux cinglants, ces deux films méritent pourtant autre chose que l’oubli. Ils sont cependant invisibles[1]. José Giovanni avait donc besoin de revenir au succès. Cette fois tous les ingrédients sont réunis : le film est produit par Raymond Danon, le budget est conséquent, et le casting de première classe.

Roberto est un tueur qu’accompagne un joueur d’orgue de Barbarie

C’est évidemment la même histoire que celle d’Un nommé La Rocca, donc la même thématique, avec au cœur de l’histoire l’amitié de Xavier et de Roberto. Mais José Giovanni qui en a réécrit le scénario l’a resituée avant la Seconde Guerre mondiale. On est donc plus près du livre. Quelques éléments importants ont été changés ou ajoutés. Par exemple le film s’ouvre sur une sorte d’exploit de Roberto qui tue un bonhomme payé par Villanova pour lui faire la peau dans une scène digne d’un western, cette scène est sensée se passer en Sicile ou dans le sud de l’Italie. Et donc on pense que Villanova a un compte à régler avec Roberto, avant même que celui-ci n’arrive à Marseille pour aider Xavier. Dès lors, le fait que Villanova ait voulu mouiller Xavier en mettant un cadavre dans le coffre de sa voiture, perd de son intérêt. Le personnage de Geneviève, rebaptisée Georgia, a été durci, ce n’est plus la petite marchande de fleurs comme dans le livre et dans la première adaptation. C’est une femme de truand qui s’occupe de gérer le claque sur lequel Roberto a mis la main. L’autre changement majeur, c’est que le film traversant la guerre, on va avoir droit à la présentation de racketteurs, qui, après la Libération, vont s’en prendre aux truands qui ont prospéré pendant l’Occupation. Et puis c’est Xavier qui va mourir dans le règlement de comptes final, et sa sœur Georgia restera en vie, mais Roberto dans une sorte d’autocritique de sa conduite violente va tout laisser et partir, car c’est lui qui s’est chargé de dépouiller les propriétaires d’un luxueux cabaret.

Fanfan et l’Elégant se demande quelles sont les intentions de Roberto

Un des problèmes rencontrés par ce film, comme c’est souvent le cas, est celui de la reconstitution d’une époque disparue. Ça sent en effet un peu trop l’application. C’est trop propre. Les tissus sont lisses et très apprêtés, ce qui ne correspond pas à ce qui se faisait à cette époque. Même chose pour ce qui concerne les coupes de cheveux. Alors que dans Un nommé La Rocca, Jean Becker avait réussi à utiliser adroitement les décors réels de Marseille, ici on a des décors de studios pour filmer les coins de rue des quartiers chauds. Certes ces quartiers n’existent plus aujourd’hui, ils ont été détruits, soit lorsque les Allemands ont décidé de faire sauter le pont transbordeur, soir après la Libération quand on a détruit le quartier derrière la Bourse. Mais on aurait pu utiliser des quartiers intermédiaires comme on l’avait fait pour Borsalino par exemple. Cette réduction aux décors de studio empêche évidemment à la caméra de prendre du champ. Dès que Giovanni s’évade des huis clos c’est nettement mieux. Lorsque Roberto rôde autour de la prison avec l’espoir de faire évader Xavier, c’est filmé en un seul plan qui part de l’intérieur de la prison et qui passe par-dessus les murs pour aller retrouver Roberto. Les scènes de déminage sont toujours aussi spectaculaires et tendues. Mais l’ensemble reste marqué d’une certaine raideur.

Roberto et Georgia assistent au procès de Xavier

L’interprétation c’est encore Belmondo. Il semble curieusement moins à l’aise que dans Un nommé La Rocca, peut-être est-il devenu trop vieux entre temps. Mais il n’est pas mal, quoiqu’on puisse contester ses costumes extravagants et le vieillissement artificiel de sa personne. Ensuite le rôle de Geneviève a été développé, coopération oblige, pour donner une place plus importante à Claudia Cardinale. C’était la troisième fois qu’elle tournait avec Belmondo, après La Viaccia et Cartouche. Dans ce film elle n’est cependant pas trop à son aise, hésitant entre un profil dur, elle sera mère-maquerelle, et un personnage plus romantique. Michel Constantin est Xavier. Il était déjà présent dans la première version où il jouait le rôle d’un déserteur américain. Entre temps il a pris du galon. Il est très bon, crédible dans la peau d’un dur à la tête brûlée. Michel Peyrelon dans le rôle de Charlot l’Elégant est aussi très bien. En général d’ailleurs les seconds rôles sont bien travaillés. On verra aussi Gérard Depardieu dans un tout petit rôle, comme il n’a pas grand-chose à faire, on peut dire qu’il le fait très bien. Une mention spéciale doit être donnée à Enrique Lucero dans le rôle du Mexicain joueur d’orgue de Barbarie. On a vu sa silhouette singulière dans La horde Sauvage, mais aussi dans Two mules for sister Sarah, ou plus avant dans Les sept mercenaires de John Sturges. Il s’était aussi illustré dans des adaptations de B. Traven, Macario et The bridge in the jungle. Il y a aussi Dominique Zardi qui était déjà de la première version et qui saute toujours aussi bien sur les mines !

Le règlement de comptes laisse plusieurs cadavres sur le carreau

Ce n’est pas le film le plus inspiré de José Giovanni. Cette adaptation un peu décevante a pourtant bien marché, en France comme à l’étranger, malgré une critique assez indifférente. En tous les cas elle relancera la carrière de José Giovanni comme réalisateur qui va à la suite tourner trois films avec Alain Delon, dont Deux hommes dans la ville. Le film a été en effet un succès convenable en France, un gros succès en Italie et en Espagne.

En prison Roberto retrouve Xavier et Fanfan

Le déminage est une opération dangereuse

José Giovanni et Jean-Paul Belmondo sur le tournage de La Scoumoune

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/un-aller-simple-jose-giovanni-1970-a114844832

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 6 Décembre 2017 à 08:51

C’est tiré d’un des meilleurs ouvrages de José Giovanni, L’excommunié. Paru en 1958 chez Gallimard, c’est son cinquième roman. Ce roman sera par la suite retitré La scoumoune. José Giovanni part d’une légende milieu marseillais, Antoine la Rocca, un homme violent et assez craint dans le milieu, débarqué très jeune à Marseille depuis le sud de l’Italie. Il était un homme de main pour une des bandes qui proliféraient dans le quartier du Panier et qui s’affrontaient avec ceux de la Belle de mai. C’était aussi un souteneur. Mais après plusieurs meurtres il dû s’exiler en Amérique du Sud, où là encore il connut une vie turbulente. Ayant plusieurs tueurs à ses trousses, il choisit de revenir en France où il fut arrêté. Condamné à 15 ans de prison, il en sortit finalement en 1946. L’année suivante il était abattu à Paris. Il avait cinquante ans. Le personnage d’Antoine La Rocca dont le surnom était La Scoumoune, n’était pas un personnage très reluisant, mais José Giovanni va le transformer et le réinventer comme un héros solitaire dont la morale et l’amitié sont les moteurs. Il l’appellera Roberto La Rocca. Cet ouvrage très nostalgique, probablement écrit en prison, permet à José Giovanni de liquider quelque part ses années de jeunesse qu’il passa à Marseille pendant l’Occupation[1].

Roberto La Rocca est appelé à Marseille pour soutenir son ami Xavier Adé. Celui-ci s’est en effet fait piéger par des rivaux qui ont mis un cadavre dans le coffre de sa voiture. Il est en prison. Roberto en arrivant à Marseille commence par prendre une des filles de Villanova qu’il soupçonne d’être à la source des ennuis judiciaires de Xavier. Mais Villanova veut chasser Roberto de la ville. Il s’ensuit que Roberto va abattre Villanova et prendre sa place à la tête d’un cercle de jeu. Dans la foulée, il élimine aussi Ficelle et s’accapare son bar de nuit. Ayant retrouvé la sœur d’Adé, Geneviève, il va imaginer faire évader Xavier. Il n’en aura pas l’occasion, en effet, étant lui-même confronté avec des racketteurs, il va être mêlé à une fusillade. Blessé, il sera condamné à la prison. Là il va retrouver Xavier. Celui-ci est maltraité par le prévôt, Roberto intervient de manière violente et remet les choses à leur place. Pour écourter leur peine, Xavier et Roberto s’engage dans le déminage. C’est un travail dangereux, et Xavier y perdra un bras. On les retrouve peu après à Paris. Xavier, Geneviève dont Roberto est amoureux cherchent à acquérir une propriété mais comme il leur manque encore de l’argent, Xavier ne trouve rien de mieux que de racketter un autre truand, Nevada. Celui-ci va envoyer ses tueurs qui prétendent kidnapper Geneviève en attendant que Xavier rende l’argent. Mais Geneviève est tuée. Cette fois Roberto ne pardonnera pas à Xavier et ce sera la fin de leur amitié.

Charlot l’élégant devient le complice de Roberto

Ce sont les thèmes habituels brassés par José Giovanni : l’amitié virile qui passe par-dessus les dangers, mais aussi les trahisons. C’est évidemment une tragédie, et cette tragédie parle aussi bien de l’amitié perdue que de l’amour impossible, non seulement Roberto et Xavier se sépareront, mais tous les deux perdront Geneviève. Le reste c’est la longue litanie de la violence et l’impossibilité d’en sortir. C’est cette violence qui empêche que des sentiments plus purs puissent s’exprimer. Roberto est un héros, il a une morale singulière qu’il a élevé au-dessus de tout, y compris celle de sa propre liberté.

Roberto et Geneviève sont à Aix pour le procès de Xavier

Le film de Jean Becker se passe en 1960. Ce qui rend l’histoire un peu incompréhensible. Par exemple Roberto, dans le roman rencontre le maire de Marseille qui n’est autre que Simon Sabiani, personnage politique qui passera de la gauche à la collaboration puis qui après la guerre s’exilera à Barcelone où il mourra en 1956. José Giovanni l’a connu et rencontré, et c’est ce qui explique l’étrange scène qu’il décrit et qui n’est pas reprise dans le film, le maire de Marseille jouant avec son œil de verre. Les mœurs ont complètement changé entre les années trente et les années soixante. Du reste le fait que Roberto soit racketté par des déserteurs de l’armée américaine ne peut avoir de sens qu’à la Libération, mais pas en 1960. Le ménage avait été fait à Marseille par les gangsters corses qui tenaient la ville. Il faut noter que c’est le premier film de Jean Becker, et José Giovanni présentait sa collaboration avec lui comme une sorte de dette qu’il payait au fils de Jacques Becker. C’est en effet ce dernier qui avait permis à José Giovanni de débuter comme scénariste sur l’adaptation de son roman Le trou. José Giovanni ayant travaillé sur le scénario et sur les dialogues, il est difficile d’avancer qu’il a été trahi. Du reste il ne l’a jamais prétendu.

Les racketteurs vont sortir les calibres

Un nommé La Rocca est un film à petit budget, et c’est sans doute pour cette raison que l’histoire est transposée au début des années soixante. Belmondo était au commencement de sa carrière, mais il avait déjà une certaine envergure. En outre, il avait tourné dans Classe tous risques¸ avec Lino Ventura, sous la direction de Claude Sautet, et il avait pu apprécié le travail de José Giovanni. Le manque de financement va infléchir le tournage. D’abord dans le fait que Becker va utiliser de nombreux décors naturels et particulièrement Marseille. On passe du Vieux Port à la rue Montgrand où se trouve situé le cercle de jeu, puis aux rues chaudes de Marseille, la rue Thubaneau, et enfin les rue d’Aix-en-Provence autour du Palais de justice. les séances de déminages ont été tournées à La Couronne, non loin de Martigues. Le fait que la photographie soit de Ghislain Cloquet qui avait déjà signé celle de Classe tous risques, contribue à donner une sorte de continuité entre les deux films. Evidemment Jean Becker n’a pas le talent de son père, et la mise en scène reste un peu poussive, l’ensemble manque de fluidité, mais quelques séquences sont excellentes. D’abord les difficultés du déminage qui sont très tendues, mais aussi la scène de l’enterrement si je puis dire de Villanova. Le règlement de compte dans le bar de nuit est un peu moins convaincant.

En prison Roberto va défendre Xavier

Le film est d’abord construit autour de Belmondo qui occupe l’écran du début jusqu’à la fin du film. Il est très naturel, comme il savait l’être dans les années soixante, avant d’être rattrapé par son désir de faire des comédies grand-public. Il est très bon, cependant un peu trop taciturne pour donner tout le sens tragique de cette histoire. Christine Kaufman qui deviendra la femme de Tony Curtis et s’emploiera par la suite à une carrière internationale est tout à fait Geneviève qui est décrite dans le roman de José Giovanni comme une sorte de rêve très pur, la bonne part de Roberto. Elle brille par sa discrétion, mais c’est le rôle qui veut ça. Plus problématique est Pierre Vaneck dans le rôle de Xavier. Il n’est guère crédible dans le rôle d’un dur à cuire violent et emporté. Béatrice Altariba est excellente dans le rôle de Maud, plus ou moins prostituée qui passe sans vergogne de Villanova à La Rocca. Il s’avère qu’elle n’a pas eu les rôles que son physique et son talent méritaient. Mais peut-être n’était-elle pas intéressée par une telle démarche. On retrouvera Michel Constantin dans le rôle d’un racketteur américain, un habitué de l’univers de José Giovanni, et puis Mario David dans celui de Charlot l’élégant.

Xavier et Roberto sont réunis

Contrairement à ce qu’on entend dire ici ou là, le film a assez bien marché, sans être un triomphe cependant. La critique n’a pas été mauvaise, même si elle en a souligné les défauts. Il reste que le film possède un certain charme, sans doute lié à la nostalgie qui y est attaché, et aussi cette capacité à raconter des histoires comme cela ne se fait plus beaucoup.

Geneviève a été touchée

[1] Frank Lhomeau a détaillé ce passé sulfureux dans la revue Temps noir, n° 16, 2013.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 4 Décembre 2017 à 08:40

Il existe de très nombreux ouvrages sur le film noir, mais très peu d’intéressants en français, une petite poignée. Voilà donc un cadeau idéal pour la Noël pour ceux qui voudraient satisfaire des amateurs de films noirs. En règle générale je me méfie un peu des livres qui brassent trop large, mais celui-ci est très réussi. L’ouvrage ne s’adresse pas à des spécialistes du genre, plutôt à ceux qui ont envie de découvrir cet univers qu’ils ne connaissent pas encore très bien. Il les aidera à appréhender non seulement des films qu’ils ne connaissent pas, mais aussi des manières d’analyser ces films qui leur permettront d’accroître leur plaisir de cinéphile.

Qu’un tel livre existe, aussi bien en anglais qu’en français, montre à quel point le film noir est resté un genre emblématique de la cinéphilie. Sans trop s’engager dans le labyrinthe des définitions pointilleuses ou des analyses techniques compliquées, il amène le lecteur directement dans les thématiques développées et ses rapports qu’elles entretiennent avec les nouvelles formes esthétiques que le cycle classique du film noir à produites. Il va y avoir une succession de chapitres qui regroupent des films où on parle de hold-up, d’amour fou, le détective privé, ou encore de cette approche particulière – du moins pour l’époque – d’utiliser massivement des décors naturels.

L’ouvrage solidement relié de 650 pages est abondamment illustré, ce qui à mon sens est essentiel si on veut faire ressentir la spécificité du film noir. A côté des images de films, on retrouvera le graphisme particulier des affiches. Il passe en revue aussi les réalisateurs les plus importants du genre sur lesquels il donne des détails pour montrer quelle place a tenu le film noir dans le développement de la carrière de réalisateurs comme Anthony Mann ou Richard Fleischer par exemple qui ont commencé par des exercices de style sur des films de série B.

Les deux tiers de l’ouvrage sont une analyse détaillée des cinquante films noirs qui ont marqué l’histoire du genre. Comme tout choix et tout classement, il est évidemment discutable puisqu’en effet mettre Tirez sur le pianiste de Truffaut parmi ces cinquante films noirs peut paraître assez osé. Mais on ne saurait reprocher aux auteurs leur propre subjectivité. Dans cette partie ils ont voulu couvrir large, histoire de prouver que le film noir était une sorte de continent, mais aussi qu’il avait persisté comme genre dans le temps. Dans leur catalogue, ils terminent en 1981 avec Body heat, comme si le genre s’était conclu ainsi. Je crois avoir montré que si on intègre Body heat on peut tout autant rajouter Hot spot de Dennis Hopper qui date de 1990[1].

Les éditeurs de cet ouvrage sont deux spécialistes reconnus du film noir, mais ce ne sont pas des universitaires, ce qui peut expliquer pourquoi leurs analyses manquent parfois de précision. Il se termine avec une bibliographie seulement en anglais. A cette liste il faudrait rajouter deux excellents ouvrages en français, celui de Noël Simsolo que j’aime beaucoup[2] et puis celui de Jean-Pierre Esquenazi, Le film noir, histoire et signification d’un genre populaire subversif, CNRS éditions, 2012, plus fouillé, mais plus contestable dans son principe.

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/hot-spot-the-hot-spot-dennis-hopper-1990-a131098796

[2] Le film noir, vrais et faux cauchemars, Les cahiers du cinéma, 2005. http://alexandreclement.eklablog.com/le-film-noir-vrais-et-faux-cauchemar-noel-simsolo-les-cahiers-du-cinem-a114844836

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 2 Décembre 2017 à 08:24

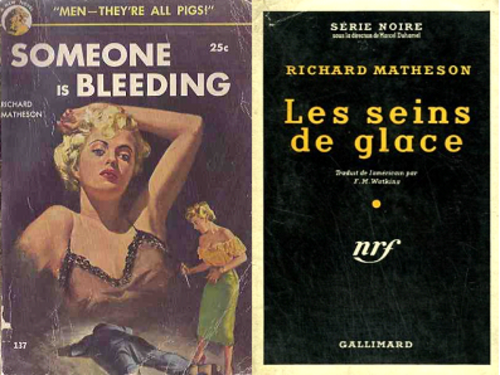

Il est toujours très délicat pour un réalisateur français d’adapter un roman noir classique, surtout s’il est américain. Au-delà des difficultés de la transposition, il y a sans doute une certaine timidité à s’attaquer à des livres cultes, mais souvent le réalisateur considéré n’a pas une compréhension suffisante du genre, ne fait pas du film noir qui veut, c’est le cas par exemple des adaptations de Truffaut, notamment le calamiteux Vivement dimanche ![1] Ici il s’agit d’un roman de Richard Matheson. Au départ c’était Jean-Pierre Mocky qui devait le réaliser, avec Mia Farrow, puis ensuite avec Jane Birkin. Mais Alain Delon lui en rachètera les droits et produira le film lui-même. A cette époque-là il avait une liaison très intense avec Mireille Darc, et il cherchait pour elle un scénario qui la sorte un peu de ses sempiternelles comédies dans lesquelles elle s’étiolait un peu. C’est elle, selon la rumeur, qui aurait suggéré à Alain Delon d’engager Lautner avec qui elle avait travaillé plusieurs fois par le passé.

François Rollin se trouve sur la Côte d’Azur pour écrire des scénarios d’une série télévisée. Il s’ennuie un peu aussi, mais il va tomber sur une jeune femme, Peggy Lister, qu’il trouve intéressante et il va tomber amoureux. Rapidement les choses vont devenir compliquées : la mystérieuse Peggy affirme qu’elle est suivie, et laisse planer le doute sur ses véritables intentions. Elle ment aussi. Bientôt François qui est arrivé à se faire admettre auprès d’elle, est invité par le sulfureux avocat Marc Rilson qui tente de le mettre en garde contre Peggy, il lui explique qu’elle est folle et qu’elle a assassiné son mari. Mais François s’en moque et croit plutôt que Marc est jaloux, qu’il veut juste se débarrasser d’un rival. François va être agressé dans un immeuble qu’il visite pour trouver un logement pour Peggy. Mais peut après un autre crime est commis contre Albert, le domestique chargé plus ou moins de surveiller Peggy. Il est sauvagement assassiné à coups de ciseaux. Le doute n’est plus possible, cependant, outre que François est lui aussi soupçonné du meurtre, il s’entête dans son amour pour Peggy, lui proposant de partir très loin avec elle, pensant qu’ainsi elle oubliera un passé douloureux. C’est ensuite le propre frère de Rilson qui est assassiné, et cette fois rien ne peut dissimuler la vérité. Et tandis que la police se met en chasse de Peggy, celle-ci s’enfuit avec François. Marc, accompagné par le loyal Steig, va les rattraper au col de Turini. Il va intervenir au bon moment puisque Peggy s’apprête maintenant à tuer François. L’avocat va emmener la jeune femme folle et il la tuera pensant sans doute qu’elle n’a pas de possibilité un jour de guérir.

François tombe amoureux de Peggy

Le roman compliqué de Matheson est un roman d’atmosphère. Ecrit à la première personne, il reflète le point de vue de David Newton, un écrivain plutôt raté qui tout soudain se met à rêver d’une histoire d’amour avec une femme mystérieuse. Il en rêve d’autant plus que l’avocat de Peggy, Jim, celui qui l’a défendu quand elle a tué son mari, est aussi un ancien copain de collège… mais qui a réussi. Dans le film cette rivalité sera plus banalisée et ramené à deux hommes qui désirent la même femme. Le thème est celui d’un trio étrange : une psychopathe, un avocat qui bien que marié est amoureux d’elle, et un écrivain sans talent et probablement sans avenir. Si François s’entête malgré les mises en garde, c’est probablement par une sorte de défi, défi vis-à-vis de Marc l’avocat, et défi par rapport à Peggy elle-même qui, pense-t-il, n’osera pas le tuer tout de même. Peggy est une femme frigide qui ne couche avec personne, ce qui la rend sans doute attirante, et si dans le livre on a quelques raisons assez banales pour l’expliquer, le film fait l’impasse sur celles-ci. Cela empêche sans doute de donner un peu de profondeur à Peggy. Le dernier point est que seul l’avocat a une influence sur la jeune femme, c’est peut-être dans la relation entre elle et lui que se situe le plus intéressant de l’histoire.

L’avocat Rilson met en garde Rollin et lui demande d’oublier Peggy

Le premier problème qu’on rencontre dans ce film, c’est la mise en scène. Lautner malgré ses succès commerciaux ne s’est jamais amélioré. Il filme toujours aussi platement, même quand il a à sa disposition des acteurs de premier plan. C’est typique dans Les seins de glace. Non seulement il ne sait pas utiliser les décors intéressants de son film, l’image n’a jamais de profondeur, mais en outre, sa caméra est assez peu mobile et quand elle l’est, c’est à contre-temps. Le cadre est généralement très étroit, comme à la télévision, et les dialogues sont filmés dans des face à face en plans rapprochés sans grâce. Selon Lautner le film a bénéficié d’un gros budget, et que cela l’aurait gêné. Il est vrai qu’il y a un luxe de décoration, mais sinon on ne voit pas très bien ce qui justifierait dans le film un gros budget, à part les salaires des vedettes bien sûr. Lautner a écrit aussi le scénario, et ce n’est pas toujours très heureux. Par exemple l’attitude du commissaire de police qui laisse faire Marc, tout en le prenant en chasse, n’est pas très claire. On notera qu’il y a plusieurs clins d’œil au film Les félins de René Clément. Alain Delon incarne à nouveau un « Marc », et l’entrée de la maison luxueuse de l’avocat ressemble à s’y méprendre à celle de la riche américaine Barbara. Mais Lautner n’est pas Clément !

Albert est à son tour assassiné

L’interprétation, c’est d’abord Claude Brasseur dans le rôle de l’écrivain de scénarios de séries télévisées, c’est lui le personnage central du film. On ne peut pas dire qu’il soit très bon. Il en rajoute beaucoup dans le genre extravagant. Sans doute n’a-t-il pas compris la profondeur de son personnage, il confond manifestement dérision et pantalonnade. Il met tellement de temps à comprendre qui est Peggy que cela en devient gênant. Mireille Darc est Peggy bien sûr. Elle a tourné une dizaine de films avec Lautner, certains ont été de très gros succès, et comme on l’a dit, c’est elle qui a voulu que ce soit Lautner qui la dirige. Ici, elle a beaucoup de mal à se glisser dans la peau d’une psychopathe frigide. Pire encore elle est assez peu crédible quand elle tombe sous le charme des paroles de son avocat. C’était un rôle sans doute trop difficile pour elle. Delon est évidemment le meilleur des trois, c’est un peu lui qui sauve le film de l’ennui, apportant une touche de mystère à un personnage curieux. Il est vrai que c’est l’avocat qui présente le profil le plus complexe : il protège Peggy avec qui il veut se marier, alors qu’il n’a pas encore divorcé, qu’il vit avec sa femme sous le même toit, et ira même jusqu’à la tuer par amour. Devant le commissaire il s’accusera des crimes de Peggy contre toute vraisemblance. Pour des raisons de calendrier, Delon préparait Borsalino and Co, c’est lui qui a été le moins présent sur le tournage, et pourtant c’est lui qui retient le plus l’attention. Les seconds rôles sont plutôt pas mal, André Falcon dans le rôle du commissaire, ou Nicoletta Machiavelli dans celui de la femme délaissée de Rilson. On regrette qu’elle ne soit pas plus présente.

Steig vient refaire les valises de Peggy

L’ensemble reste assez étriqué. C’est je crois bien la seule incursion de Lautner dans le genre « noir », il préférera retourner à des comédies moins ambitieuses dialoguées par Audiard. Certains de ses films, avec Belmondo, seront de très gros succès commerciaux. Il tournera à nouveau avec Delon dans Mort d’un pourri en 1977, un polar avec un discours politique comme cela se faisait à l’époque, qui sera aussi un grand succès populaire. Les seins de glace a reçu un accueil plutôt bon de la critique qui trouvait excellent que Lautner puisse faire autre chose que des comédies. Le public a suivi aussi, mais pas tant que ça. Le fait que Delon soit relativement effacé, bien qu’il soit tête d’affiche, il n’est que le troisième rôle, a dérouté le public, mais aussi peut-être la prestation en demi-teinte de Mireille Darc est-elle une explication à ce succès commercial mitigé.

La police surveille les conversations téléphoniques de Rilson

P.S. Le titre français est celui de la Série noire, c'est un jeu de mots qui renvoie aux Saints de Glace qui sont les Saints qu'on invoquait au mois de mai pour éviter que la récolte ne soit mauvaise.

Peggy se laisse bercer par les discours de Rilson

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/vivement-dimanche-francois-truffaut-1983-a131098440

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 28 Novembre 2017 à 08:25

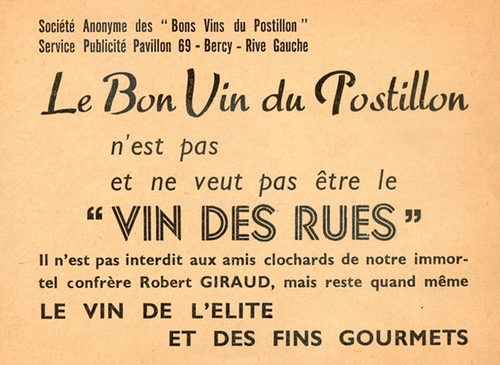

Il fait partie de ces auteurs qu’on redécouvre tout le temps. Il est d’ailleurs assez difficile à qualifier. Moins préoccupé par la conduite de sa carrière littéraire que par la fréquentation des bistrots de la Maube et d’alentours, il écrivait de temps à autre, parfois parce qu’il en avait envie, parfois parce qu’il fallait qu’il remonte un peu de fraîche. Il a écrit plusieurs ouvrages sur l’argot et sur le milieu, certains ont bien marché, mais il arrondit aussi ses fins de mois avec de la publicité pour les vins du Postillon !

Son ouvrage le plus connu est Le vin des rues, paru en 1955 chez Denoël, qui a eu un énorme succès, et ensuite de multiple fois réédité, avec de belles photos de Robert Doisneau. Il avait passé sa jeunesse à Limoges, puis, après avoir été très actif dans la Résistance, il monta à Paris dont il tomba amoureux, à une époque où cela était possible. C’était pourtant un vrai provincial, mais à l’instar de Léo Malet ou d’André Héléna, il se naturalisa lui-même parisien, en adoptant ses bistrots et aussi sa langue populaire si particulière dans l’immédiat après-guerre. Il écrivit d’ailleurs de nombreux ouvrages sur l’argot.

Il fréquente essentiellement des marginaux, des clochards, des chiffonniers, des petits marlous. S’il connait le milieu, c’est plutôt le milieu d’en bas, des petites combines qui nourrissent assez peu son homme et qui mènent de temps en temps au ballon, et probablement aussi parce qu’il a vécu de cette manière. Ce sont ces héros négatifs qui l’intéresse. Il avait écrit un roman, La route mauve, publié en 1959 chez Denoël qui contait les aventures de trimardeurs qui traversaient la France à pieds pour aller de Paris jusqu’à Limoges. C’était déjà un roman assez noir.

La petite gamberge raconte une histoire qui aurait pu être écrite par André Héléna. Cinq copains, Bouboule, le Manchot, la Tenaille, Roger et la Douleur, sont des cambrioleurs. Ils se réunissent à la Bonne Treille, le bistrot du grand René, où ils ont leur table et leurs habitudes. Là parmi les manchards, les pionnards, les chiftirs et autres vaincus de la vie, ils montent des coups plus ou moins foireux. La plupart du temps cela consiste à déménager des objets et à la revendre ensuite à un receleur – une sorte de reprise individuelle. Mais voilà que la Tenaille a la mauvaise idée de tomber amoureux de la toute jeune Pierrette qui chante accompagnée à l’accordéon par Pépère, un vieux presqu’aveugle. Ils se mettent à la colle. La bande va monter un superbe coup, pour une fois. Ils pillent une villa de banlieue appartenant à des gens du cinéma. Ils déménagent tout ce qu’ils peuvent avec le camion de la Douleur. C’est ce dernier qui va être chargé de planquer le butin. Tout va bien donc, mais voilà que Roger se fait arquepincer par les chaussettes à clous. Le reste de la bande se disperse, cependant, ils en viennent à soupçonner la Douleur de l’avoir donné. Cette méprise va mener la bande sur la pente fatale.

Si l’histoire ne recèle guère de surprises, son style en fait une œuvre excellente. Bien qu’il ait été écrit au tout début des années soixante, c’est un roman déjà plein de nostalgie qui nous parle d’un Paris en train de s’effacer sous les coups de pelleteuses des entrepreneurs immobiliers et de la modernité. Ce qu’on sent là, c’est la fin d’une identité, d’une culture, et l’émergence d’un Paris qui n’est plus qu’une succession d’images sans âme, une sorte de paradis des consommateurs. Déjà le Paris des marginaux, des cloches et des petits marlous, se replie vers des tapis de moins en moins nombreux. Bouboule se ballade de la Mouffe à Rambuteau, jusque vers les Halles, il glisse dans les encoignures, les redans du social ne se frottant qu’incidemment au Paris de la normalité. Il s’impose par sa présence, mais seulement sur ses terres, il a son public, ses affidés. La Tenaille serre les mains comme une tenaille ! Ce sont des caractères, et même le Pépère qui est aussi vieux que jaloux.

Giraud ne calcule rien, ou pas grand-chose, son récit va comme je te pousse, mais c’est beau cette manière qu’il a de décrire les petites joies et les grands malheurs de ce petit peuple de Paris. Pierrette qui chante tout en cherchant à ce que Pierre la remarque. C’est pas mal aussi. C’est un roman d’hommes, mais les femmes ne comptent pas qu’un peu. Outre Pierrette, on aura le portrait de la concierge qui est en ménage avec la Douleur et qui compte ses sous. La Douleur se trouve du reste malencontreusement un boulot presque normal, en travaillant pour les antiquaires des Puces de Saint-Ouen pour qui il déménage et livre des objets de toutes sortes avec son vieux camion. C'est d'ailleurs ce qui causera sa perte et celle de ses aminches.

Roman d’atmosphère, Giraud utilise pourtant un style sobre, jamais saturé d’expressions argotiques. Evidemment la critique l’a toujours négligé, tant pis pour elle. Elle l’aurait sans doute pris un peu plus au sérieux s’il n’y avait pas eu d’histoire et que Giraud se soit borné à la description de caractères qu’il a certainement connus. Mais quoi qu’on en pense, Giraud aimait aussi raconter des histoires qui n'étaient pas que des calembredaines. S’il n’a malheureusement pas beaucoup donné dans le genre roman, c’est seulement par paresse. Il était aussi poète, et on notera qu’il a publié dans la revue Les cahiers du peuple, revue consacrée à la littérature prolétarienne et dirigée par Michel Ragon.

Le dilettante vient de rééditer ce roman, après avoir réédité plusieurs textes importants de Robert Giraud. On peut leur reprocher peut-être de le faire d’une manière un peu décousue, pour le reste on ne peut que les féliciter. En tous les cas pour ceux qui ne le connaissent pas encore, on ne peut que leur conseiller de s’y jeter dessus !

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique