-

Par alexandre clement le 1 Octobre 2017 à 08:59

Alicia Huberman vient d’assister au procès de son père qui est condamné à 20 ans de prison pour espionnage en faveur de l’Allemagne nazie. Pour cette raison les services secrets américains vont tenter de l’engager. C’est le travail de l’agent Devlin de l’approcher au cours d’une soirée où manifestement la jeune femme boit beaucoup trop. Alicia a une réputation scandaleuse, buvant plus que de raison, passant d’un amant à un autre. Malgré cet aspect peu fiable, elle va s’engager auprès de Devlin pour approcher le riche Sebastian, sujet allemand qui organise un réseau d’espionnage au Brésil, à Rio plus précisément. Devlin et Alicia cependant tombent amoureux l’un de l’autre, et lorsqu’il s’agit de passer aux choses sérieuses, les deux amants vont se déchirer : Alicia espère que Devlin l’empêchera de finir dans le lit de Sebastian, et Devlin espère qu’elle refusera une mission aussi absurde. En pénétrant dans la splendide villa de Sebastian, Alicia découvre tout un réseau de scientifiques allemands. Mais les choses vont leur train, et Alicia est bientôt promise au mariage avec Sebastian, quoique celui-ci se méfie de Devlin dont il est jaloux. Le mariage va avoir lieu, malgré les réticences d’Alicia et de Devlin. La mère de Sebastian se méfie aussi d’Alicia. Au retour de son voyage de noces, Alicia recontacte Devlin et propose à celui-ci de visiter le cellier dans lequel il y a d’étranges bouteilles. Elle invite Devlin lors d’une réception fastueuse. Ayant dérobé la clé du cellier, Alicia va conduire Devlin à examiner ces fameuses bouteilles. Maladroitement Devlin en casse une qui en réalité renferme un minerai dont il prélève une partie. Peu après Sebastian s’aperçoit qu’Alicia le trahit. Mais il ne peut pas le formuler auprès de ses amis nazis car ceux-ci risqueraient de lui faire payer cher l’intrusion d’un agent américain parmi eux. Sa mère qui ne rêve que de reprendre la main sur son fils, trouve la solution : ils vont empoisonner peu à peu Alicia pour faire croire qu’elle est malade. Le plan pourrait bien marcher, mais l’amour est plus fort que tout. Devlin comprend que son contact avec Alicia est rompu et donc il va aller la chercher chez Sebastian lui-même. Pendant que celui-ci est en grande réunion avec les membres de son réseau, Devlin monte dans la chambre d’Alicia, il la sort de son lit et l’emmène à la barbe de Sebastian qui ne peut l’en empêcher au motif qu’il signerait son arrêt de mort devant ses collègues nazis.

Devlin tente d’encourager Alicia à s’engager dans une mission d’espionnage

Le scénario est dû à Ben Hecht, basé sur une histoire de John Taitor Foote. L’histoire est complètement aberrante et sans crédibilité factuelle et psychologique. Il s’y mélange le danger encouru par Alicia qui pénètre un réseau allemand, à la fabrication d’une bombe nucléaire en plein milieu du Brésil. Sans doute est-ce pour cela qu’aujourd’hui le film ne provoque aucune émotion particulière tant il nous paraît irréel. Psychologiquement, on ne comprend pas très bien non plus comment le vieux et petit Sebastian peut croire une minute qu’Alicia ait des sentiments amoureux pour lui. Certes il est très riche, mais tout de même, il passe son temps à se rendre compte que Devlin et Alicia forment un couple épatant, sans plus se poser des questions. Il lui faudra avoir la preuve que la fourberie de sa femme pour enfin réagir, et encore pour cela il ira se réfugier auprès de sa mère ! On ne peut pas lister le nombre des incongruités que recèle un tel scénario. Mais le plus important est sans doute la position de Devlin qui hésite entre un départ en Espagne et rester à Rio pour protéger Alicia.

A Rio Devlin met au point un plan pour approcher Sebastian

Le film est sensé se passer dans des milieux très huppés de Rio, dans les années quarante. Evidemment il ne sera rien dit de la pauvreté de ce pays qui est présenté ici comme un lieu de villégiature fascinant, seulement peuplé de personnes très riches qui n’ont rien d‘autre à faire de leur vie que de comploter. On a droit à la visite des champs de courses qui sont une marque de richesse, à des tenues de soirée de grande classe, des soirées au champagne, de belles voitures. Tout est lisse et sans aspérité dans l’univers hitchcockien. Sans doute est-ce là la marque la plus évidente de ses origines britanniques qui l’empêche de faire redescendre le crime dans le ruisseau et qui le pousse à en faire un jeu de société pour grands bourgeois. L’agent Devlin est toujours habillé de manière impeccable et ne semble pas connaître les fins de mois difficiles. Alicia porte des bijoux été des tenues très coûteux. C’est sans doute sensé nous faire rêver, alors que le caractère empesé des décors et des vêtements apparaît comme contraignant et ennuyeux. C’est peut-être ça qui est le plus daté dans ce film qui n’en finit pas de vieillir : ce décor de pacotille.

Sebastian invite Alicia au restaurant

Les amateurs de films d’Hitchcock insisteront plutôt sur la thématique masochiste qui fait qu’un homme qui aime une femme la pousse dans les bras d’un autre. C’est ce qu’ils trouvent formidable et sulfureux. Certes il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Devlin se comporte comme un maquereau, et Alicia est la pute de service, si elle ne soutire pas de l’argent à Sebastian, elle lui soutirera des renseignements, mais l’effet est le même. C’est donc un film sur la prostitution assumée d’une femme qui se prostitue pour prouver qu’elle aime son maquereau. Mais au-delà de cet aspect intéressant, on retombe sur l’idée banale du trio : le vieux mari, sa jeune femme et son jeune amant. Et si le mari est si vieux c’est parce qu’il ne s’est jamais marié auparavant bridé sans doute par une mère autoritaire et possessive. Mais enfin le personnage de Sebastian est peu fouillé, aussi on ne sait pas très bien s’il se marie avec Alicia par amour, par peur de vieillir ou pour s’émanciper de la tutelle maternelle.

Au champ de courses, Alicia fait son rapport à Devlin

Plus problématique me semble la réalisation d’Hitchcock. C’est très vieillot, été déjà à cette époque on ne tournait plus comme ça. Deux exemples : d’abord, c’est du studio, les décors sont clairement de carton-pâte, et ensuite pour masquer la faiblesse des décors – rien n’est filmé en extérieur avec les acteurs principaux – Hitchcock multiplie les mauvaises transparences jusqu’à l’absurde. C’est assez gênant car ça donne un caractère étriqué à l’ensemble. Les scènes entre les acteurs principaux sont filmées principalement en gros plan : l’homme à gauche de l’écran, la femme à droite. C’est aussi plat que systématique. Certes Hitchcock n’a jamais été le roi des mouvements de caméra, il travaille plutôt sur la lumière, mais enfin, il aurait pu faire un effort d’imagination. Il utilise aussi les images déformées, un peu comme dans Spellbound, lorsqu’il s’agit de représenter les vertiges et les malaises d’Alicia, mais c’est très pauvre sur le plan visuel, ça sent la naphtaline. Les seules scènes un peu travaillées sont relatives à la grande soirée donnée par Sebastian pour son retour. Sauf que cela amène tout de même des constructions bien inutiles. La plongée à travers le grand escalier, si elle donne un peu de profondeur de champ, n’apporte pas grand-chose au récit et aux caractères. Cette manière de filmer appauvrit le suspense. On remarquera d’ailleurs que le rythme est assez peu soutenu.

Alicia veut s’emparer de la clé du cellier

En vérité si ce film a eu du succès et garde encore quelque attrait, c’est avant tout grâce aux comédiens, plutôt aux deux principaux comédiens. Ingrid Bergman est en effet formidable dans le rôle d’Alicia, à la fois femme émancipée qui fait la bringue sans se soucier de l’opinion des autres, et femme amoureuse prête à tous les avilissements pour satisfaire l’homme qu’elle aime. Cary Grant est très bon dans le rôle de Devlin. Pour une fois il abandonne cet aspect sautillant. Il est grave et tourmenté, hésitant, indécis, s’abritant bêtement derrière l’idée de mission pour laisser Alicia se jeter dans les bras de Sebastian. Le choix de Claude Rains pour interpréter Sebastian est très mauvais, c’est une erreur de casting grossière. En effet, il est tout petit, il fait dix bons centimètres de moins qu’Ingrid Bergman, il est vieux et ridé, il a l’air aussi vieux que sa mère ! D’ailleurs dans la réalité, il avait à peu près le même âge que Leopoldine Konstantin ! Bref il n’est pas crédible dans cette volonté de rivaliser avec Cary Grant. Il a d’ailleurs l’air de s’ennuyer, lui pourtant si souvent très bon, il est ici insipide. Par contre Leopoldine Konstantin dans le rôle de la mère est excellente, tout en finesse et méchants sous-entendus. Louis Calhern dans le rôle du chef de Devlin est également excellent, mais Calhern quoiqu’on lui fasse faire est toujours très bon.

Ils découvrent d’étranges bouteilles

La filmographie d’Hitchcock a bien mal vieillie au fil des décennies. 1946 était une grande année pour le film noir, c’est l’année où Siodmak tourna The killers. Et en comparant les deux films on comprend la différence. C’est aussi l’année de The big sleep ou encore de The postman always rings twice ou même de Gilda. Tous ces films montrent ce qui les sépare du simplissime Notorious, et donc pourquoi on ne peut guère considérer Hitchcock comme un réalisateur de films noirs. En vérité il se tient toujours dans l’entre deux : le suspense et l’histoire à énigme, et sa manière de filmer est datée. Cependant le film fut un très grand succès public, il se classera septième au box-office américain. On dit que c’était le film d’Hitchcock préféré de Truffaut, c’est tout dire[1] !

Devlin est venu récupérer Alicia malade

[1] François Truffaut, Le cinéma selon Hitchcock, Robert Laffont, 1966.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 26 Septembre 2017 à 09:07

John Huston est un immense réalisateur. Certes il y a du déchet dans son œuvre, on ne dira pas le contraire. Mais il y a tellement de réussites à côté que ce n’est pas la peine de s’attarder sur eux. Il est connu et apprécié comme le cinéaste du désenchantement. C’est très vrai dans les films qu’il réalisa dans les années soixante-dix qui ne sont pas particulièrement les plus connus. Fat city, et un peu plus tard Wise blood, sont deux chefs-d’œuvre d’une noirceur sans égale dans le reste de sa filmographie. La première de ces deux œuvres est un film sur la boxe. C’est un genre qui a donné d’excellentes réussites, de Champion de Mark Robson avec l’immense Kirk Douglas, jusqu’à Raging bull de Scorsese, en passant par Somebody Up There Likes Me de Robert Wise ou Body and soul de Robert Rossen. La plupart de ces films relate le parcours d’un champion qui vise un titre ou quelque chose, c’est le thème de l’ascension et de la chute. Mais il y a quelques exceptions comme The set-up encore de Robert Wise qui met en scène un boxeur de second ordre qui cherche juste à gagner quelques dollars et à survivre. C’est ce dernier thème que John Huston va illustrer ici, d’une manière encore plus noire que dans The set-up. John Huston aimait la boxe, il l’avait pratiquée dans son jeune âge, mais la boxe est seulement le prétexte d’une longue méditation sur la solitude et sur l’échec.

Billy Tully va s’entraîner au gymnase et rencontre le jeune Ernie qui lui semble plein d’avenir. Il le conseille pour aller prendre des leçons chez Ruben Luna, son manager. Billy voudrait bien revenir à la boxe qu’il a abandonnée lorsque sa femme l’a quitté. Mais il boit trop pour être en forme. Pour vivre il se vend comme ouvrier agricole et se livre à des travaux très durs. Ernie, lui, entame une liaison avec la jeune Faye qui voudrait bien se faire épouser et qui d’ailleurs va lui forcer la main lorsqu’elle se retrouvera enceinte. Pendant ce temps Billy rencontre une alcoolique, Oma, qui n’arrête pas de pleurer sur son passé et d’invectiver tout le monde. Lorsque Earl, son compagnon, se retrouve en prison, elle va se mettre en ménage avec Billy. Ernie se lance dans la boxe pour gagner quatre sous. Mais il abandonne parce qu’il lui faut un boulot plus stable qui lui permette de faire vivre sa petite famille. Il va se retrouver à ramasser des noix avec Billy qui rêve toujours de retrouver les chemins des rings. Après une dispute avec Oma, Billy va revenir vers Ruben et préparer un nouveau combat. Il va rencontrer Lucero, un boxeur mexicain aguéri. Il va gagner. Il va alors essayer de retourner vers Oma pour vaincre sa solitude, mais entre temps, Earl est revenu, et la place est occupée. Il va se remettre à boire et relâcher prise progressivement. Par hasard il rencontre à nouveau Ernie qui vient d’avoir un petit garçon. Ils prennent un café ensemble en méditant sur leur solitude.

Au gymnase, Tully rencontre le jeune Ernie

Le scénario est très fidèle à l’ouvrage, il est d’ailleurs le fait de Léonard Gardner lui-même. Celui-ci n’a écrit qu’un seul livre, ancien boxeur, il semble bien raconter une expérience personnelle, on peut penser que le portrait d’Ernie est bien sien. Quand on demandait à Gardner pourquoi il n’avait pas écrit d’autres romans, il répondait que c’était là, la seule histoire qu’il connaissait ! La différence entre le livre et le film est que dans la réalisation de John Huston la méditation sur le déterminisme qui nous colle à la peau n’apparaîtra que tout à la fin dans une scène rajoutée qui n’existait pas dans l’œuvre écrite. Le livre se clôt sur le voyage d’Ernie dans l’Utah pour un match de boxe qui ne lui rapportera presque rien, et sur le pénible retour en stop à Stockton. Le livre insiste un peu plus sur la jalousie des deux hommes à l’égard de leur compagne respective. Mais ça ne change pas grand-chose à la tonalité d’ensemble. Tout le monde a souligné la thématique de l’échec qu’on attribue généralement à la totalité de l’œuvre de John Huston, cette approche est juste, mais elle ne fait pas tout, surtout en ce qui concerne Fat city. Le film de Huston est matérialiste : en ce sens qu’il s’inscrit dans la détermination matérielle de la vie. Les conditions de notre vie sont données déjà avant même qu’on agisse, et pour le reste, on ne fait que se débattre avec. Dès le début, le ton est donné par la description rapide et acérée de la ville de Stockton où les pauvres sont légion, les édifices délabrés, les rues défoncées, les différentes races mêlées. Et chaque fois on verra les personnages de cette histoire agir surtout en répondant aux sollicitations de la vie. Il faut bien travailler, accepter des boulots pourris pour survivre. Ernie, Billy, mais aussi bien Ruben en sont réduits à de telles extrémités : la boxe n’est même pas l’illusion qu’on peut s’extraire de sa condition prolétaire. L’autre point important est la solitude dans laquelle vivent et s’enferment tous ces personnages. La communication ne se fait pas, plus ils parlent, moins ils se comprenne. Billy aime bien Ernie, mais lorsqu’ils se retrouvent à la fin du film, ils constatent qu’ils n’ont rien à se dire. Cette solitude pourrait bien être comblée par l’amour d’une femme. Mais là encore c’est compliqué, Oma est alcoolique et vit dans un monde fermé à double tour, entre ses souvenirs. Faye poursuite son but, sans se préoccuper vraiment de ce que veut Ernie. Elle veut un toit, un enfant, une famille. Même Ruben n’arrive pas à communiquer avec sa femme qui se moque bien de ses histoires de boxe. Parler pour ne rien dire est le lot de nos personnages qui existent par ces mensonges, quand par exemple Billy cherche à se faire croire qu’il retournera un jour auprès de sa femme. Sur cette question du langage, Huston ira encore plus loin avec Wise blood.

Tully ramasse les oignons

John Huston est ici à son sommet, c'est comme une nouvelle jeunesse. L’esprit des seventies lui convient très bien puisqu’en effet ces années sont aussi celles de la défaite du grand mouvement de révolte de la fin des années soixante. Ce qu’il filme c’est une réalité crue, peu esthétique, dans un style hyperéaliste, appuyé sur une photo magistrale de Conrad L. Hall qui est à mon avis un des plus grands dans son domaine. Il a travaillé sur Cool hand Luke, Harper, Butch Cassidy and the Sundance kid and the Sundance kid. Il adapte chaque fois son talent à la tonalité de l’histoire. Il est parfaitement à l’aise avec l’écran large. Ici il utilise des couleurs qui immanquablement font penser à Edward Hopper, le jeu entre les acajous et les verts, avec une sorte de pastellisation qui donne un aspect un peu onirique. La mise en scène est sèche et précise, sans apprêtement particulier, mais toujours avec des mouvements de caméra très fluides. Les combats sont particulièrement travaillés pour éviter les effets spectaculaires et faire ressortir la souffrance physique. Les travaux douloureux des champs sont aussi analysés dans le détail de ces gestes répétitifs qui usent les corps. Il n’empêche malgré cette misère ce sont des êtres vivants, et leur vie comme leurs rêves valent bien ceux des personnes qui croient avoir réussi quelque chose.

Tully va aimer Oma, une alcoolique mélancolique

Les acteurs sont formidables. D’abord Stacy Keach, acteur très sous-estimé et sous-employé à cause d’un physique difficile, dont on a déjà souligné l’excellence dans The travelling executionner[1]. Il incarne Billy Tully. C’est un de ses meilleurs rôles. On dit qu’il avait pris aussi des leçons de boxe pour le film. Mais ce n’est pas ça l’important, s’il nous touche c’est parce qu’il est un mélange de lucidité et de divagations qui se perdent dans les couleurs de l’alcool et la dilution de ses rêves. Il passe d’un état de colère, à un apitoiement mélancolique sur lui-même, avec beaucoup de conviction. Jeff Bridges, dont c’était le début de la carrière au cinéma est aussi très bon dans le rôle de Ernie, à la fois peu sûr de lui, et fier de sa jeunesse. Peut-être que c’est Susan Tyrell la plus remarquable dans le rôle de Oma. Son interprétation a été saluée comme exceptionnelle, et de fait on ne pourrait voir le film que pour elle. Elle crie, elle pleure, elle invective la terre entière avec une ironie mordante. Elle retrouvera plus tard Stacy Keach dans une adaptation de Jim Thompson, The killer inside me. A côté de ces trois acteurs, il y aura des habitués comme Nicholas Colasanto dans le rôle de Ruben.

Ernie et Tully vont ramasser les noix

Dans ce film tout est à sa place, y compris la musique et la chanson de Kris Kristofferson. Des scènes remarquables, il y en a beaucoup. Par exemple, lorsque Lucero a perdu le combat, et qu’il s’en va seul, bien après les autres, alors que les lumières s’éteignent, la caméra suit l’arc de cercle que forme le couloir jusqu’à la sortie, renforçant la solitude digne du boxeur mexicain. La scène finale remarquable dans cette grande cafétéria qui ressemble à un hall de gare et où un très vieux bonhomme d’origine asiatique travaille encore, bien au-delà de la limite de ses forces physiques.

Tully voudrait bien qu’Oma mange un peu

C’est un donc un très grand film de John Huston, mais en même temps il illustre aussi le renouveau, tant dans la forme que dans le fond, du cinéma américain dans les années soixante-dix. C’est du John Huston, mais c’est un John Huston qui se projette à l’avant-garde du mouvement hyper-réaliste qui s’amorce avec des films comme The scarecrow de Jerry Schatzberg, voir même comme French connection. A sa sortie le film fut salué par la critique, mais sa noirceur l’empêcha d’être un succès public, mais avec le temps il est devenu une sorte de classique.

Le combat contre Lucero est difficile

Par hasard, Tully qui est dans la débine retrouve Ernie

John Huston dirige Stacy Keach

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/la-ballade-du-bourreau-the-travelling-executioner-jack-smight-1970-a126663784

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 22 Septembre 2017 à 08:08

La folie de la religion est un des thèmes récurent de la littérature et du cinéma américains. Dans aucun autre pays on pourrait avoir l’équivalent, essentiellement parce que les Américains on construit un pays fait de bric et de broc, où se mêlent des cultures et donc des religions diverses et variées qui se trouvent violemment en concurrence les unes avec les autres. Ensuite parce qu’il y a pour les mêmes raisons une liberté de critique qui reste toujours assez forte dans ce pays. Cette alliance de la littérature et du cinéma a donné au moins trois grands films, Elmer Gantry, roman de Sinclair Lewis publié en 1927 et adapté magnifiquement par Richard Brooks en 1960, The night of the hunter, roman de David Grubb, publié en 1953, et adapté à l’écran par Charles Laughton en 1955, qu’on peut considérer comme un chef d’œuvre du film noir, et enfin, Wise blood, publié en 1952 qui contribua plus que tout à la gloire de Flannery O’Connor et qui fut adapté seulement en 1979 dans cette période post-Guerre du Vietnam, marquée fortement par le désenchantement social. La thématique qui unit ces trois œuvres magistrales est une fascination pour les prédicateurs qui ont pullulé dans les Etats du sud des Etats-Unis et qui existent par la maitrise de la parole. Derrière ces prêches le plus souvent sommaires, se cachent évidemment des mensonges sur les intentions des prêcheurs. Sous le couvert de la rédemption et de libération, ils recherchent avant tout le pouvoir qu’ils pourront obtenir soit par l’argent, soit par le sexe, soit par les deux à la fois. La cupidité et la luxure sont dissimulées sous des sermons hypocrites. Ils ouvrent forcément la voie à des intentions criminelles. Dans les trois œuvres que je viens de citer, il y a cependant encore autre chose, une sorte d’intoxication par la parole : à force de prêcher, ces prédicateurs finissent par croire qu’ils sont effectivement porteurs de la parole de Dieu, ou qu’ils ont une mission essentielle à effectuer sur terre. Ces hommes et ces femmes prêchent d’une manière agressive et virulente, fascinent leur public, mais également les écrivains qui se penchent sur leur cas qui le plus souvent frise la folie ordinaire ! Et s’ils sont aussi fascinants, c’est bien parce qu’ils sont très différents de ce que nous sommes et que nous avons une grande difficulté à saisir leur détermination derrière la folie qui s’est emparé de leur cerveau.

Hazel Motes est revenu de la guerre plein d’amertume. Il a été blessé et touche une pension de l’Etat. La maison de sa famille est en train de s’effondrer dans un coin reculé de Georgie dont les habitants cherchent à toute force à s’enfuir. Après avoir été faire une visite à une prostituée, il va se transformer en prêcheur à l’image de son grand-père. Mais comme il a beaucup souffert, il ne croie ni au Christ, ni à la rédemption. Le cœur plein de haine, il invente une Eglise sans Christ. Entre temps il croise la route d’un prédicateur, faux aveugle et vrai escroc qui a un fille qui attire Hazel irrésistiblement. Dans un rassemblement autour d’un camelot qui vend des machines à éplucher les pommes de terre, il fait aussi la connaissance d’un jeune home, Enoch Emory, qui travaille dans un zoo et qui cherche désespéremment à se faire des amis. Il accompagne Hazel qui suit Hawks et sa fille. Mais ils se disputent. Hazel va s’acheter une voiture d’occasion qui est elle aussi à l’article de la mort. Plus tard Hazel va retrouver Enoch qui lui permet de trouver l’adresse des Hawks. Il loue une chambre dans la même maison qu’eux. Dès lors Sabbath Lily fait tout pour le séduire, demandant même à son père de l’aider dans cette tâche difficile. Hazel s’en va prêcher, mais il rencontre la concurrence et refuse de s’associer avec un autre précheur professionnel qui pense qu’Hazel a du potentiel. Comme celui-ci refuse à la fois de s’associer et de prêcher pour de l’argent, Shoates paye un tuberculeux qu’il va habiller comme Hazel. Celui-ci ne supportant pas la concurrence va suivre ce nouveau précheur et l’assassiner. Entre temps Enoch a volé dans le Museum une sorte de momie qu’il veut donner à Hazel pour remplacer en quelque sorte l’effigie du Christ. C’est Sabbath Lily qui intercepte la relique, mais lorsqu’elle la montre à Hazel avec qui maintenant elle cohabite, il la détruit pris d’une bouffée de colère. Mais peu à peu les choses se gâtent vraiment, le sheriff détruit sa voiture, puis il se brûle les yeux à la chaux vive. Devenu aveugle, Sabbath Lily le quitte. Il reste seul avec sa propriétaire qui rêve de l’épouser. Mais lui continue son martyr, il marche avec des cailloux dans les chaussures, il s’entoure le buste de fil de fer barbelé. Un soir, alors que sa propriétaire menace de le mettre dehors, il s’en va sous une pluie battante, la police le retrouvera le lendemain matin dans un fossé, il mourra peu après.

Hazel retrouve la ferme de ses parents

L’œuvre de Flannery O’Connor a été écrite dans un temps long, et plusieurs des chapitres ont été d’abord publiés comme nouvelles dans des magazines, ce qui donne au roman un caractère assez dispersé, bien que finalement cela progresse. En règle générale quand Huston adapte un grand ouvrage de la littérature américaine, il y est très fidèle. Et donc à quelques détails près, le film suit parfaitement l’ouvrage dans sa progression. Dans le roman, publié en 1949, Hazel revient de la guerre de 39-45, le film se passe en 1971 et Hazel revient manifestement du Vietnam. Ça change quelque chose parce que peut-être dans la réalité des années soixante-dix les prédicateurs ont-ils un peu moins d’importance. Le ton diffère aussi légèrement, le livre utilise souvent des personnages et des situations grotesques, dans le film on tendra plutôt vers le tragique. Le personnage de la propriétaire de Hazel et de Hawks est plus développé dans le livre, elle fouille son courrier, augmente les prix quand elle comprend qu’Hazel à un peu d’argent, elle manifeste plus de cupidité. Curieusement c’est le livre qui est plus sulfureux que le film, et pourtant on disait O’Connor très catholique et très croyante. Or il y a plus de retenu chez Huston que chez elle. Le livre est carrément brûlant, que ce soit le personnage de Sabbath Lily ou le personnage de Leora Watts qui vend ses charmes à tout le monde pour 4 dollars.

Un camelot qui vend des éplucheurs de patates attire la foule

Mais quel que soit le prétexte, ce qui domine dans le film est la solitude des personnages. Hazel voudrait bien qu’on l’aime à travers ses prêches, Sabbath Lily voudrait aussi un homme qui la garde près d’elle. Enoch cherche un ami, il ira jusqu’à voler le costume d’un gorille de pacotille que tous les enfants aiment, mais il n’arrivera qu’à susciter la peur autour de lui. C’est encore un film matérialiste, comme Fat city, dans le sens où les conditions matérielles du développement des caractères sont posées là, un monde économique qui s’écroule, des contrées qui se dépeuple, et des formes religieuses oppressantes. Tous ces gens sont d’ailleurs un peu fous. La palme revenant bien sûr à Hazel qui faisant de la vérité une sorte hypostase, sera contraint d’aller jusqu’au bout dans la destruction de lui-même. C’est donc en même temps une critique de l’Amérique dans tout ce qu’elle a de malsain et qu’elle tente de masquer sous un optimisme de pacotille. L’hypocrisie est partout et Hazel ne sait plus ce qu’il veut, certes il est attiré par les femmes et le sexe, mais il le refuse en même temps. Parfaite figure du masochisme, il doit payer… du moins est-ce ce qu’il pense et ce qu’il dit.

Asa Hawks, le faux aveugle, mendie et distribue des prêches

Il y a une vraie parenté de ton avec Fat city. Il ne faut pas très longtemps à John Huston pour brosser le tableau. Ce sont des annonces foisonnantes pour les différentes églises, des panneaux déversant la parole du Christ, et puis la ferme délabrée des Motes, les magasins qui ferment, des rues sales et des hommes sans occupation. La réalisation n’a pas de faille, fluide, suivant les tressautements des pantins qui s’agitent, elle saisit à la fois le contexte matériel, l’environnement, et les regards plus ou moins troublés. On retiendra les scènes en plongée de la petite ville, avec ses statues, ses places sous la pluie, qui saisissent l’architecture du lieu comme élément déterminant. La mise en scène est d’une sobriété remarquable, et c’est cette sécheresse qui donne encore plus de force à l’histoire, sans jouer sur le pathétique, la fin de Hazel est poignante. Par exemple cette scène en long travelling arrière qui suit Hazel lui-même poursuivant les Hawks, avec sur ses talons le pauvre Enoch Emery qui peine à suivre.

Hazel loue une chambre où habitent les Hawks

Bien qu’aucun des acteurs ne soit connu, l’interprétation est exceptionnelle. Brad Dourif dans le rôle d’Hazel joue de son physique aigu, de son regard étrange qui oscille entre cruauté et étonnement. Il sait tout faire, y compris jouer de la position de son corps pour manifester ses sentiments et marquer sa colère. Il ne retrouvera jamais plus un tel rôle. Amy Wright qui est Sabbath Lily est exceptionnelle dans le rôle de cette jeune fille, elle est sensée avoir quinze ans, qui veut se donner corps et âme à ce crétin d’Hazel. Elle non plus ne trouvera aucun rôle aussi important, elle sera condamnée aux seconds rôles, alors que c’est une actrice de caractère. Harry Dean Stanton, un habitué des rôles de paumés, est le père Hawks. Mary Nelle Santacroce sera la propriétaire un rien vicieuse et sournoise, et Ned Beatty le petit escroc Shoates. Mais il y a beaucoup de détails très juste dans la distribution, par exemple les garagistes, qu’ils soient noirs ou blancs ils ont tous une communauté d’attitude dans le jugement qu’ils vont porter sur l’automobile de Hazel. John Huston s’est donné un petit rôle, celui du grand-père prédicateur qui a finalement été le traumatisme de ce pauvre Hazel.

Sabbath Lily veut séduire Hazel

C’est le dernier très grand film de John Huston, suivra l’adaptation de Malcolm Lowry, Under the volcano, en 1984, ce sera un échec artistique assez complet, mais sans doute que ce roman ne peut pas être vraiment adapté à l’écran car il s’agit plus d’un rêve éthylique que d’une histoire ; suivra encore le médiocre Prizzi’s honor, et enfin The dead honorable adaptation, sans plus, de l’œuvre de James Joyce, une courte nouvelle tirée des Dubliners. Wise blood est un film très noir, ironique, mais pas drôle du tout, un film très dérangeant. On n’y trouvera aucun personnage positif ou naïf, il n’y a pas de victimes si on peut dire, mais seulement des assassins en puissance, des dégénérés.

Hazel est maintenant dépendant de sa propriétaire

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 18 Septembre 2017 à 08:39

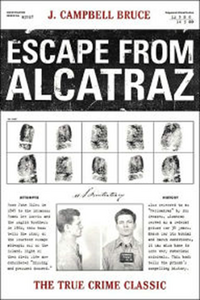

Le film de prison et de prisonnier est constitutif du film noir. Parmi les réussites du genre, on peut citer Brute force de Jules Dassin en 1947 aux Etats-Unis, ou encore Le trou, le chef d’œuvre de Jacques Becker en France en 1960. L’univers carcéral permet à la fois d’exprimer le désir de liberté et de développer des caractères singuliers mis à l’’épreuve de la cohabitation avec les autres détenus et d’affronter la hiérarchie sociale représentée le plus souvent par des gardiens ou un directeur plutôt sadiques. Mais également en mettant l’accent sur les difficultés d’une évasion, il est possible de faire ressortir l’ingéniosité humaine dès lors qu’il est question de survie. Escape from Alcatraz est la cinquième et dernière collaboration entre Clint Eastwood et Don Siegel.

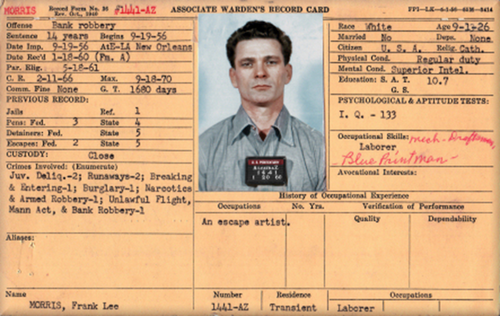

Frank Morris est transféré à Alcatraz. Délinquant récidiviste, il a tenté plusieurs fois de s’évader. C’est donc une manière de punition que de l’enfermer ici. Le directeur de la prison, Warren, est un homme arrogant et dur qui ne cherche qu’à humilier les prisonniers. Morris va trouver un emploi à la bibliothèque où il va se lier d’amitié avec English, un noir condamné à une lourde peine, mais qui semble avoir beaucoup d’influence sur les autres prisonniers. Mais Morris va se heurter au brutal Wolf avec qui il se bat, ce qui l’amène directement au cachot. A sa sortie du cachot, il va retrouver les frères Anglin. C’est avec eux et Butts qu’il va imaginer une évasion en passant par les conduits d’aération du bâtiment. Mais cela ne suffit pas, il faudra aussi confectionner patiemment des gilets de sauvetage et un radeau pour tenter de gagner la côte en face d’Alcatraz. Wolf qui est sorti du cachot veut se venger, mais English l’en empêchera. Le directeur cependant se méfie de Morris et décide de le changer de cellule. C’est justement ce moment que choisissent les quatre complices pour s’évader. Cependant, Butts restera en prison à cause de ses atermoiements. Morris et les frères Anglin ne seront jamais retrouvés.

Frank Morris est enfermé à Alcatraz après de nombreuses tentatives d’évasion

C’est basé sur une histoire vraie qui s'est passée en 1962, et si pendant longtemps on a cru que les trois évadés s’étaient noyés, une photo venant du Brésil semble avoir démontré que les frères Anglin avaient réussi à s’échapper au Brésil[1]. Aucun corps n’a été retrouvé. Le scénario s’est inspiré de l’ouvrage de J. Campbell Bruce qui a été un grand succès, mais on ne sait strictement rien sur son auteur qui n’a écrit que ce livre. Son livre n’a pas été traduit en français. Dans sa manière, il semble que ce film ait été directement inspiré du Trou de Jacques Becker. On y reconnait les mêmes malices pour camoufler le trou qu’on creuse pour accéder aux conduits d’aération ou pour laisser croire aux gardiens que les prisonniers dorment. De même la traversée des conduits d’aération qui amène les prisonniers de surprise en surprise s’apparente à ce qui se passe dans les égouts du film de Becker. Les thèmes traités seront ceux de l’ingéniosité pour inventer des manières de s’évader, l’amitié entre des hommes forts, le courage et bien sûr les conflits que génèrent l’enfermement. Le film a besoin évidemment de ces conflits car on ne peut pas passer près de deux heures à démonter les rouages d’une évasion. Il y a trois conflits qui viennent émailler le récit. D’abord celui entre Wolf et Morris, puis celui entre Morris et le directeur, et enfin celui qui existe entre le directeur et le doc qui a eu le malheur de caricaturer le directeur.

Il trouve à s’occuper à la bibliothèque

Le décor particulier d’Alcatraz qui a été plusieurs fois utilisé – Birdman of Alcatraz de John Frankenheimer en 1962, Point Blank de John Boorman en 1967, utilisant la prison désaffectée – est exceptionnel. Que ce soit les couloirs et les étages, ou que ce soit les extérieurs où se promènent les prisonniers. Cela permet à Don Siegel de montrer sa virtuosité à tirer des lignes géométriques et de belles diagonales en utilisant parfaitement la profondeur de champ. La caméra est précise, capte le mouvement sans emphase, même dans les pires moments de tension. On remarque que peu d’attention est accordé à la psychologie, comme il y aura peu d’éléments pour rappeler que les prisonniers sont aussi des êtres humains qui ont eu une vie avant la prison. On verra English rencontrer sa fille au parloir, ou Butts apprendre par sa femme que sa mère va mourir. Mais des évadés proprement dits, on ne saura rien, à peine qu’ils ont un passé de criminels. Les deux affrontements entre Wolf et Morris sont proprement filmés, avec toute la brutalité qu’il faut, mais aussi sans s’attarder sur l’aspect spectaculaire de la chose.

Wolf tente de tuer Morris

Le film a été produit par Clint Eastwood et Don Siegel. C’est d’ailleurs disons-le tout net le meilleur film de l’équipe Don Siegel-Clint Eastwood. Et probablement le meilleur de Clint Eastwood, ce qui n’est pas très difficile. Clint Eastwood est ici bon, pour une fois, rien à voir avec les bouffonneries de l’inspecteur Harry. Peut-être qu’on le trouve bon parce que le scénario est bon. Tous les autres acteurs sont des faire-valoir. Patrick McGohan dans le rôle du directeur sadique en fait un peu trop, mais ça passe parce que son rôle n’est pas décisif. Plus intéressants sont les prisonniers, que ce soit Robert Blossom dans le rôle de doc ou Paul Benjamin dans celui d’English, ils sont excellent. Bruce M. Fischer qui joue le rôle de Wolf est juste mauvais comme il faut. Presque pas de présence féminine donc, si ce n’est les deux visites au parloir, un peu comme si c’était une marque de faiblesse que de recevoir en prison. Le film rappellera que la prison d’Alcatraz dut désaffectée quelques mois après l’évasion, elle deviendra un lieu de visite touristique

Butts aimerait bien s’évader

Don Siegel avait déjà abordé le film de prison avec, en 1954, avec Riot in cell block 11 qui racontait la révolte de prisonniers. Sans être un chef-d’œuvre, Don Siegel a fait mieux, Escape from Alcatraz est un très bon film. Son succès a été très bon aux Etats Unis, mitigé en France.

Au réfectoire, Morris développe son plan

Le directeur de la prison est effondré

[1] http://www.sfgate.com/news/article/Does-this-photo-prove-the-most-famous-Alcatraz-6568415.php

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 14 Septembre 2017 à 09:01

Don Siegel est un réalisateur important dans l’histoire du film noir, et même un des initiateur de ce qu’on appelle le film néo-noir. Auteur de films excellents à petit budget, avant les années soixante – par exemple le très méconnu et très excellent Private hell 36[1] – il est surtout connu pour les films qu’il a tourné avec Clint Eastwood et qui ont été pour la plupart de grands succès. Il a réalisé avec cet acteur cinq films, mais la plupart sont mauvais voire très mauvais. Les seuls qui résistent au passage du temps sont Escape from Alcatraz et peut être The beguiled. Le premier film qu’ils tournèrent ensemble est Coogan’s bluff en 1968, film fort justement oublié aujourd’hui, oscillant entre comédie niaiseuse et film policier. Dirty Harry est le quatrième film réalisé par ce tandem, et c’est le plus célèbre des cinq. Ce film a une importance capitale dans l’histoire du film noir, et c’est lui qui a révélé les options politiques réactionnaires de Clint Eastwood en en faisant le prototype du flic obsédé et vindicatif, qui pense que la loi est bien trop clémente avec les criminels.

Scorpio tue avec un fusil à lunette

Scorpio est un assassin en série qui opère à San Francisco. Il tue une jeune femme, puis, il menace de tuer d’autres personnes si la ville ne lui verse pas une rançon de 100 000 $. L’inspecteur Harry Callahan est chargé de l’affaire. En même temps, alors qu’il prend son déjeuner, il est témoin de l’attaque d’une banque. Il n’hésite pas une seconde, après avoir appelé des renforts, il sort son Magnum 357 et va flinguer les gangsters les uns après les autres. La police piste Scorpio et manque l’arrêter quand il s’apprête à tuer un homosexuel. Elle va encore le piéger quand Scorpio décide de tuer un prêtre. Mais c’est encore raté pour la police, chaque fois il s’en tire. Harry va prendre aussi le temps de sauver un candidat au suicide qui menace de sauter du haut d’immeuble. Comme Scorpio a aussi tué un adolescent noir, le maire décide de payer la rançon. C’est Harry qui est chargé de la livrer. Pour cela il est aidé par l’inspecteur Gonzales qui le couvre. La remise de la rançon se passe mal, car quand Scorpio obtient finalement le sac de billets, il ne peut s’empêcher de vouloir tuer Harry. Mais Gonzales intervient en tirant des coups de feu. Harry blesse Scorpio d’un coup de couteau dans la jambe. Celui-ci s’enfuit en abandonnant la rançon. Harry a été sérieusement amoché, et Gonzales aussi. Celui-ci décide d’abandonner la police, notamment sous la pression de sa femme. Harry se fait soigner, mais il continue à penser à Scorpio. Il va retrouver sa trace à l’hôpital où il s’est fait soigner pour le coup de couteau. Il l’arrête, mais comme il a violé un certain nombre de règles pour l’arrêter on va le relâcher ! Harry décide de le suivre. Pour s’en débarrasser, Scorpio se fait casser la figure par un grand noir costaud, et il désigne Harry comme le coupable de cette vengeance. Ensuite Scorpio va enlever un bus de ramassage scolaire et recommencer son chantage, exigeant cette fois 200 000 $ et un jet privé pour partir. Le maire va céder. Mais Harry reste en embuscade, il va rattraper le bus, et tuer Scorpio, puis il jette son insigne de policier.

Harry trouve un message de Scorpio

Comme on le voit la trame est plutôt simple, voire simplette, et peu subtile. On ne saura quasiment rien des motivations de Scorpio, ni même de celles de Harry. On raconte ici et là que cette historiette a été inspirée par la fameuse affaire du Zodiac qui n’a jamais été résolue. Le rôle de l’inspecteur Harry aurait été inspiré par l’inspecteur qui conduisait l’enquête sur le Zodiac, David Toschi. Mais ce sont là des détails sans grand intérêt, parce qu’en réalité ce qui saute d’abord aux yeux c’est le manque de crédibilité factuelle. Il est en effet bouffon de faire intervenir Harry sur toutes les scènes criminelles de la ville de San Francisco. De même c’est à peine s’il coopère avec ses collègues policiers, ce qui est incongru dans une enquête longue et difficile. Le film se voudrait « comportemental » et donc éviter les bavardages. Mais il faut toujours qu’au milieu des dialogues traine des morceaux de philosophie un peu lourde. Harry prend le temps de discuter du nombre de balles dans son revolver avant de tuer ses ennemis qui eux-mêmes menacent de le tuer. Ou alors il prend le temps de discuter le bout de gras avec la femme de l’inspecteur Gonzales pour la déculpabiliser pour avoir poussé son mari à démissionner de la police. Les extravagances du scénario et de la mise en scène font que le film hésite entre parodie et film noir.

Harry élimine à lui tout seul un gang de pilleurs de banque

Le film s’inscrit effectivement dans un renversement réactionnaire qui commence à s’affirmer au début des années soixante-dix, et certainement parce qu’il fait partie de cette réaction intellectuelle contre le laisser aller de la révolte de la jeunesse, il ne peut être qu’important – suivra la réhabilitation du libéralisme économique et la nécessité de défendre la propriété privée contre les pilleurs de banque. Si à la fin des années soixante ce sont plutôt les bandits qui sont à l’honneur, Dirty Harry va au contraire affirmer que les gangsters sont entièrement mauvais et qu’il faut soutenir sa police quoi qu’il en coûte pour les éliminer, les tuer le plus souvent possible. C’est évidemment la mentalité des policiers américains. Mais si par exemple on lit les ouvrages de Wambaugh, un ancien flic, qui parle de la police qu’il a connu de l’intérieur, il y a une mise à distance de ce discours simplificateur, même si Wambaugh soulève les problèmes que pose la bureaucratie politicienne à l’exercice d’une bonne police. Et comme le message est simpliste, le film est aussi simpliste dans sa forme. C’est sans doute pour masquer ce vide que sert le gros pistolet brandit par Harry à tout bout de champ. Certains y ont vu un symbole du machisme en action, et il est vrai que l’inspecteur Harry, mécanique pantin, n’a pas de vie sexuelle, ou plutôt il semble partager celle-ci avec son Magnum 357. On tombe alors facilement dans la mise en œuvre d’effets visuels au détriment de toute forme de crédibilité matérielle ou psychologique. C’est sans doute ce manque de sobriété plus ou moins bien assumé qui en fait un film important sur le plan de l’histoire du film noir : ça ne se faisait pas avant, mais ça se fera abondamment après. Siegel introduit des effets dignes du western spaghetti : la discussion sur le nombre de balles qui lui reste renvoie à la sentence bouffonne de Blondin qui explique à Tuco que le monde se divise en deux, ceux qui creusent et ceux qui ont un revolver. Ces jeux de mots insipides paraissent sortis de la cervelle d’Audiard tant ils sont mauvais. Ce n’est donc pas tellement la violence en elle-même qui pose problème – Peckinpah ira bien plus loin – que la façon dont elle est représentée. Je passe sur l’image que le film donne de San Francisco ville peuplée de fous et d’homosexuels. Je passe aussi sur le symétrique entre le tueur et le policier qui tous les deux sont obsédés par leur mission, cette relation infernale entre un policier le tueur en série est une des ficelles récurrentes de ce genre de film.

La police essaie de piéger Scorpio

En général j’aime bien la manière de filmer de Don Siegel, notamment dans sa capacité de saisir les décors urbains. Ce n’est pas le cas ici. La réalisation est plate, on retombe sur le sempiternel Golden Gate pour bien nous faire voir à quel point on est à San Francisco. Sans doute ce défaut ressort-il parce que Siegel fait porter son effort sur des détails de l’action plutôt que sur l’action elle-même. Par exemple vers la fin du film Harry attend Scorpio perché sur un pont. Ce qu’on détaille c’est sa haute silhouette qui est sensée marquer à quel point il poursuit de son ombre le sinistre tueur et lui faire peur. Ou encore la façon dont est filmée la scène de l’attaque de la banque : ce qu’on retient, c’est surtout l’énorme revolver pointé en avant par Harry, puis la haine dans l’œil du casseur lorsqu’il se rend compte que le policier n’avait plus de balle dans son arme. Ce manque d’inspiration est compensé par des effets plus ou moins adéquat, voir la séance de tabassage de Scorpio par un noir qui est payé pour ça. La photographie n’est pas terrible, particulièrement les scènes qui se passent dans la nuit. Don Siegel ne tire guère parti de l'écran large. Et Lalo Shiffrin est assez peu inspiré pour illustrer musicalement l’ensemble.

Harry est amer, une adolescente a été violée et tuée

Certainement le film est plombé par l’interprétation monolithique de Clint Eastwood. A force de ne rien manifester, il finit par être transparent, mais surtout sa voix est assez difficile à supporter. Les défenseur du jeu d’Eastwood avec la mauvaise foi qui les habite, parlent de « jeu minéral », au lieu de dire qu’il n’exprime rien que le vide. Le film n’a pas été prévu pour Clint Eastwood, même si par la suite il fera du personnage d’Harry son fétiche puisqu’il l’incarnera cinq fois, allant toujours un peu plus bas dans le pire pour épuiser cette rente de situation. Mais Dirty Harry était au départ une production de Don Siegel, prévue pour Frank Sinatra. Celui-ci dut abandonner le projet pour cause de santé, puis on songea à Paul Newman – alors au sommet de sa gloire – qui eut l’intelligence de décliner la proposition. C’est donc ce troisième choix qui assura le succès du film et une grande partie de la gloire de Clint Eastwood. Le tueur Scorpio est Andrew Robinson. Il en fait des tonnes, donnant dans l’hystérie. C’est malvenu, mais je suppose que c’est ce qu’on lui a demandé de faire. Ce rôle semble l’avoir marqué, il est par la suite devenu abonné aux rôles de tordu, au cinéma et surtout à la télévision. On retrouve quelques vétérans du film néo-noir des années soixante-dix, John Vernon, toujours excellent, dans le rôle du maire. Henri Guardino dans le rôle du lieutenant Bressler. Le très pâle Reni Santoni endosse le costume de l’équipier d’Harry, Gonzales, mais sans beaucoup de conviction. Pour les cinéphiles, ils reconnaîtront dans un petit rôle le frère du grand Robert Mitchum, John Mitchum. On est évidemment frappé par l’absence de rôle féminin, sans trop savoir ce qu’on doit en penser.

Scorpio kidnappe un car de ramassage scolaire

Tout ce que je viens de dire ne plaide pas en faveur de ce film. Plus encore que son idéologie sous-jacente, ce qui agace ce sont les faiblesses du scénario et de la réalisation, sans parler de l’interprétation de Clint Eastwood. Mais force est de reconnaître que ce film a marqué un tournant dans le film de flics, c’est un modèle si je puis dire de la violence qui va se propager dans ce sous-genre du film noir par la suite. S’il n’a guère d’intérêt artistique ou moral, s’il n’a aucune dimension réflexive sur la violence qui gangrène la société américaine, il a une place de choix dans l’histoire du film noir.

Don Siegel et Clint Eastwood sur le tournage

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/ici-brigade-criminelle-private-hell-36-don-siegel-1954-a114844696

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique