-

Les films noirs ont souvent pris la boxe comme sujet, ou comme décor, et cela a donné souvent de très bons films, notamment Body and soul tourné en 1947 par Robert Rossen avec John Garfield et qui est un modèle du genre. John Huston s’y essaiera avec le trop méconnu Fat city, et Martin Scorsese revisitera le genre avec Raging Bull. Mais The set-up reste un petit peu à part. Une des raisons à cela est qu’il est tourné d’une façon presque documentaire en temps réel.

L’histoire est très simple. Un boxeur sur le déclin voyage de petite ville en petite ville pour gagner sa croûte, accompagné de sa femme qui n’en peut plus de cette vie de misère. Stoker est sensé se coucher au 2ème round. Mais son manager ne le met pas au courant pour empocher un peu plus de pognon. Il doit boxer un jeune espoir, mais ce soir, il se révolte et n’accepte pas son statut d’éternel loser. A force de courage il revient dans le match et finit par l’emporter. Les truands ont perdu beaucoup d’argent dans cette affaire et vont se venger de lui en le rossant et en lui brisant la main.

Ce n’est pas un film très glorieux. Ce n’est pas le parcours d’un champion, mais la fin d’un tocard qui cherche à garder un peu de dignité. Tout est minable dans ce film, que ce soit les boxeurs en fin de course ou encore ceux qui y débutent. Mais les petits truands locaux ne sont pas mieux. Gagne-petit à la semaine, son manager escroque Stoker de la part qu’il aurait dû avoir pour se coucher. C’est un hôtel de troisième ordre dans lequel Stoker loge. A l’origine Robert Wise aurait voulu renforcer cet aspect déprimant en faisant tenir le rôle de Stoker par un noir, mais le film aurait alors été bien plus difficile à monter, l’heure n’étant pas encore à ce genre de présentation. Le seul boxeur noir gagne d’ailleurs son combat : blancs et noirs sont logés dans la même misère du vestiaire dans une fraternité glauque.

Il y a une grande science comme toujours avec Wise de la mise en scène. La façon hyperréaliste dont est filmé le combat dans toute sa dureté a été longtemps soulignée, mais l’alternance des plans courts de la boxe s’oppose aussi aux longs plans séquences de l’errance de Julie dans la ville à travers les rues sordides de la cille.

Inspiré d’un poème, le film est très bref, à peine plus d’une heure, il va à l’essentiel. On pourra peut-être lui reprocher un ton un peu démonstratif lorsqu’il s’agit d’insister sur l’excitation louche des spectateurs face à la cruauté des combats et la destruction des êtres humains qui se punissent de quelque pêché ancien en encaissant des coups d’une grande violence. Le casting est tout à fait à la hauteur du propos. Robert Ryan est déjà cet homme usé et amer qui trimbalera ensuite sa haute silhouette et son mutisme dans de nombreux autres films. Audrey Totter est Julie, une femme qui n’est plus de première jeunesse non plus.

Comme à son habitude Wise met en scène des femmes ambigües, à la fois maternelles, Julie manifeste beaucoup de tendresse pour Stoker, mais aussi cruelles et attirée par le goût du sang, comme la femme de Little boy ou comme cette spectatrice qui répète « Kill him » à longueur de temps pour voir les hommes tomber et perdre leur virilité.

Ce film inspirera beaucoup d’autres films, à commencer par L’arnaqueur de Robert Rossen où le personnage de Piper Laurie rappelle directement celui d’Audrey Totter, et où on retrouvera ce personnage du héros déchu à la main brisée.

Toutes les scènes se passent de nuit, et sont filmées avec une économie de moyens remarquables. Les dialogues sont rares et peu démonstratifs, Ryan presque mutique est claquemuré dans sa solitude. Soixante ans après sa sortie, il y a toujours dans ce film un rythme qui surprend par son efficacité, c’est qui explique probablement qu’il soit devenu au fil du temps un vrai classique du film noir.

votre commentaire

votre commentaire

-

Le projet de Jean Contrucci à travers les aventures de Raoul Signoret, journaliste au Petit Provençal, est de faire revivre le Marseille de la Belle Epoque. La série se nomme Les nouveaux mystères de Marseille, aussi bien en hommage à Eugène Sue qu’à Emile Zola, ou encore au Léo Malet des Nouveaux mystères de Paris dont il reprend l’idée de produire une enquête par quartier de Marseille. Ces aventures ne sont pas statiques et accompagnent l’évolution des héros aussi bien que de la ville, on y voit les réalisations de la mairie de Simon Flaissières qui modernisent radicalement Marseille, en même temps que cette explosion de violence et de délinquance qui vont marquer Marseille pour de longues décennies.

Jean Contrucci a une fibre sociale nettement marqué, comme son héros, c’est un Marseille populaire qu’il met en scène. Il est de gauche, avec une tendresse particulière pour les anarchistes. Justement les anarchistes sont plus que présents dans cet opus, le troisième de la série. On y retrouve Baptistin Travail, cambrioleur artiste, mais aussi l’ombre de Marius Jacob. Au-delà de l’aspect en apparence un peu folklorique et léger, il y a une description saisissante de la condition prolétaire. La pauvreté, les problèmes générés par une immigration italienne destinée à faire baisser les salaires dans les grandes usines de l’agglomération, le manque d’hygiène, etc…

Mais tout cela s’appuie sur un récit policier au sens le plus classique du terme. Si le récit se passe au début du siècle, il en épouse aussi les formes de la littérature populaire de l’époque. Car Raoul Signoret est un journaliste un peu à la manière de Rouletabille, il dénoue plus ou moins des intrigues, le plus souvent avec l’aide de sa femme, Cécile, et de son oncle qui est aussi un policier émérite et qui deviendra au fil des épisodes le chef de la sureté marseillaise. Jeune, idéaliste et enthousiaste, il pratique la boxe française, ce qui lui sert souvent dans les ruelles chaudes de Marseille.

Le secret du docteur Danglars raconte l’histoire d’une vengeance. Danglars est en effet poursuivi pour un avortement qu’il n’a pas commis, mais qui a eu comme conséquence le décès d’une jeune domestique qui est en même temps la maitresse d’un anarchiste qui vient d’être décapité pour avoir tué un commissaire de police. L’exécution par laquelle débute le livre est d’ailleurs très émouvante et particulièrement bien écrite. Rien que pour ce premier chapitre, il convient de le lire.

Or cet anarchiste a été dénoncé par son oncle qui n’est autre que le neveu du docteur Danglars. Comme c’est la loi du genre, on va aller de rebondissement en rebondissement jusqu’à la fin. Même si celle-ci est un peu téléphonée, l’histoire tient tout à fait ses promesses.

Des fumeries d’opium au trafic de stupéfiant, en passant par la description de toutes les misères des quartiers populaires et de l’égoïsme des possédants, c’est un Marseille ni tout à fait nostalgique, ni complétement désespéré qui revit sous nos yeux. L’utilisation du parler marseillais est tout à fait adéquate, c’est-à-dire qu’elle donne du corps au récit sans le saturer d’expressions folkloriques. C’est pour moi, vieux marseillais, bien sûr un plaisir de retrouver cette langue qui se parlait il n’y a pas si longtemps dans nos murs, dans ma famille, et qui s’estompe définitivement depuis trois ou quatre décennies. On est au cœur d’une culture populaire qui existe aussi bien par la langue que par la façon de cuisiner ou d’habiter des lieux, de donner une âme à un quartier ou une rue.

Tous ces lieux que Contrucci reconstruit pour nous, je les connais, et je m’amuse à en retrouver les traces et les transformations. Au fond ils existaient encore un peu dans ma jeunesse. Il y a là, malgré quelques petites erreurs factuelles bien compréhensibles (notamment sur Marius Jacob), une vraie érudition pleine de poésie qui nous enchante.

Si on a parlé de « polar marseillais » un peu à tort et à travers, il va de soi que Jean Contrucci en est le représentant le plus éminent. Et si sa série connait un grand succès, même au-dessus de Valence, celui-ci est tout à fait mérité

votre commentaire

votre commentaire

-

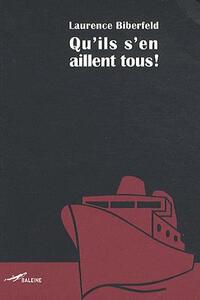

Deux détectives privés plutôt atypiques enquêtent sur la mort du capitaine d’un port de la France du Nord. Evidemment au cours de leurs recherchent ils vont croiser toute une palette de caractères qui gravitent autour des activités portuaires alors que dans le même temps les marins puis les dockers se mettent en grève pour dénoncer les dégats que provoque la mondialisation et la montée de la pauvreté.

Le capitaine devient de plus en plus curieux au fil des pages. Il n’est jamais celui qu’on croit qu’il est. Il navigue entre le dégout de lui-même et la volonté de se révolter. Mais son caractère est très compliqué : c’est un puritain, croyant, homosexuel honteux, il passe sa vie à dissimulker aux autres ce qu’il est vraiment.

Le récit va naviguer entre d’un côté une bourgeoisie arrogante et cynique, complètement tarée et les victimes du capitalisme : les travailleurs clandestins, des enfants livrés à la prostitution, les prolétaires déclassés qui découvrent la nécessité de la révolution au fur et à mesure que leur situation devient de plus en plus précaire.

Le livre est, avant d’être un roman noir, un traité de la révolution à venir. Il en décrit les raisons et les modalités. Car Biberfeld est révolutionnaire, de la tendance anarchiste, antisyndicaliste. Elle croit à la grève générale et à l’autogestion comme modalité de ressourcement et de purification de la société.

Si l’ouvrage se refuse au réalisme social, justement en décrivant une situation insurrectionnelle qui n’existe pas encore en France, il ne s’appuie pas moins sur une réalité connue plutôt déprimante. Des navires malades sont abandonnés avec leur équipage au gré des intérêts de quelques capitalistes rapaces. D’ailleurs le contexte rappelle l’ouvrage de Jean-Claude Izzo, Les marins perdus. Cependant, toute la deuxième partie du roman est plutôt délirante, puisque l’auteur imagine une situation insurrectionnelle sembable à un mai 68 en plus violent et en plus radical.

Il n’y a guère de suspense, par contre la dynamique de la révolution est décrite dans le détail. Les patrons, les hommes politiques, les leaders syndicaux sont tous aux abonnés absents. C’est le parti des émigrés qui va tenter d’étouffer la révolution depuis l’étranger.

C’est un roman curieux, on y rencontre, contrairement à la veine passée du néo-polar, des flics révolutionnaires, d’ailleurs originaires de Marseille. Cette simple assertion aurait d’ailleurs suffit aux surréalistes ou aux situationnistes pour tenir Biberfeld à distance. Mais les temps changent, et en bon apôtre du roman noir, la plupart des personnages restent ambigus, coincés dans leur nécessité matérielle.

Plus que l’intrigue qui parfois se perd un peu dans les redondances de l’enquête de nos deux détectives, c’est l’écriture qui intéresse Biberfeld. Elle multiplie les formes, passant du dialogue théâtral, à la narration naturaliste, jonglant avec les temps, le passé et le présent, entremêlant la chronologie, allant d’une vision onirique des rapports sociaux à la sécheresse des scènes de violence sordide. Le meilleur étant sans doute dans les dialogues où Biberfeld peut user des différences dans les langages utilisés en fonction des personnages. L’ensemble tire dans le sens d’une démonstration de la nécesité à réinventer la vie pour construire une société post-capitaliste, ce qui devrait être reconstruit sur une société qui s’effondre sous nos yeux. Cette nouvelle société se construira dans une refondation de nos références culturelles et des rapports sociaux. L’art y aura une grande importance, mais cet art est celui qui viendra de façon spontanée de la rue dans la libération de nos sens. Par les principes qu’elle met en œuvre, Biberfeld rejoint la longue tradition du roman prolétarien telle qu’elle est définit par Henri Poulaille.

votre commentaire

votre commentaire

-

Adapté d’un roman noir de Daniel Woodrell, Winter’s Bone, raconte l’histoire d’une toute jeune fille, à peine seize, qui se retrouve en charge de sa famille, son petit frère et sa petite sœur, mais aussi sa mère qui reste prostrée, ne parle pas. Ree est d’abord une héroïne qui fait face à ses responsabilités et ne baisse jamais les bras. Elle vit pauvrement, cherchant à droite et à gauche de quoi donner à manger au siens, et de quoi faire un peu de feu. C’est une région, les Monts Ozarks dans le Missouri où tout le monde semble pauvre, à la périphérie de la richesse de l’Amérique, tout en conservant des traditions du temps des pionniers.

Ree est pourtant insérée dans une communauté où existent des formes de solidarité, malgré les inimitiés et les rancœurs. Ici tout le monde traficote, vit dans les marges de la loi. Mais les choses vont s’aggraver lorsqu’elle apprend que son père a payé sa caution pour sortir de prison en attendant son jugement, pour cela il a gagée la maison, plutôt une cabane sans confort, et les bois qui l’entourent. Ree comprend rapidement qu’elle doit retrouver son père pour tenter de sauver le peu qui leur reste et qui les fait exister. Cette quête plutôt bizarre va l’emmener à comprendre qu’il a été sans doute tué. Dès lors, si elle peut prouver que son père est mort, elle pourra sauver son toit et son foyer, éviter que les restes de sa famille soient dispersés.

Au-delà de l’intrigue, qui n’a pas le caractère marqué du suspense, il y a la découverte d’un monde dont nous nous doutons bien qu’il existe, mais qu’ici nous pouvons toucher presque toucher du doigt. Le film noir américain s’intéresse avec une grande régularité à ce monde parallèle qui est rarement présenté. Rien que pour cela le film de Debra Granyk vaut le détour, car ces rejetés de la société moderne existent avec leurs codes et leur culture. Les scènes où ils chantent sont émouvantes, elles contrebalancent la photographie de ces corps délabrés sur le chemin de l’abîme, les maisons fracassées et sans confort.

Mais le film recèle aussi d’autres dimensions. Ree dans la quête du père fait l’apprentissage de la cruauté. Elle se trouve confrontée à une violence qu’elle affronte sans discuter, comprenant qu’elle fait partie de sa vie. Des femmes la passent à tabac, coupent des mains à la tronçonneuse sans beaucoup d’états d’âme. Ree représente le courage, elle ne vit que pour sa famille, il n’y a pas l’ombre d’une ébauche de romance. Elle reste enfermée dans sa solitude.

Bien filmé, mais sans recherche d’une photographie trop bien léchée, Winters bone nous plonge dans une nature aussi hostile qu’attachante. L’hiver est rude, gris, sale. Les animaux, les bois font tout simplement partie intégrante de la vie quotidienne. Ce n’est pas pour autant idyllique, car la civilisation et ses tares ne sont pas très loin, l’oncle, le seul appui de Ree dans sa quête, consomme de la cocaïne.

La direction des acteurs est aussi très juste et ce n’est pas sans raison que la prestation de Jennifer Lawrence, avant qu’elle ne se perde dans des conneries genre X-men a été saluée. Mais John Hawkes et Dale Dickey sont aussi remarquables.

Le seul reproche qu’on pourrait faire à ce film est de manquer un peu d’humour et d’avoir une fin un peu trop facilement heureuse.

votre commentaire

votre commentaire

-

Le coup de l’escalier est un film bien connu des amateurs de films noirs. Sa réputation n’est pas usurpée. Il démontre qu’en quelques films Robert Wise est apparu comme un maître du genre. Il n’en a pas tourné beaucoup. On retiendra Nous avons gagné ce soir, en 1949, Marqué par la haine, en 1956, Je veux vivre, en 1958 et enfin en 1959, Le coup de l’escalier. Ce sont chaque fois de très grands films.

Le coup de l’escalier repose sur une intrigue très simple, trois marginaux, plus ou moins rejetés par la société s’associe pour faire un hold-up qui doit les rendre riches. Le coup est amené par Dave Burke, excellemment interprété par Ed Begley, un vieux policier qui a eu des ennuis avec sa hiérarchie. Il contacte Earle Slater (Robert Ryan) un homme violent et orgueilleux qu’il a connu en prison et Johnny Ingram (Harry Belafonte) un musicien de jazz qui est couvert de dettes à cause de sa passion immodérée pour les canassons. Le coup se passera mal à cause de l’antagonisme entre Slater et Ingram, Slater a du mal à supporter les Nègres qu’il ne trouve pas courageux et encore moins fiables. Mais contrairement à ce qu’on pourrait croire, le racisme n’est pas le sujet du film, il n’est là qu’en toile de fond, et d’ailleurs le personnage d’Ingram n’est guère plus sympathique que celui de Slater. Le sujet est plutôt la rencontre hasardeuse de trois personnages rejetés par la vie et fascinés par leur propre déchéance. Ils courent à leur perte avec une sorte de délectation morose, empêtrés dans leurs contradictions. La façon dont Slater fait échouer le cambriolage est tout à fait symptomatique, mais la façon par laquelle Slater et Ingram règle leur différent l’est tout autant : ils mourront dans l’explosion d’une usine à gaz à cause des coups de feux qu’ils tirent l’un sur l’autre. D’ailleurs dès le départ Slater ne croit pas du tout qu’ils puissent réaliser le coup sans anicroche, mais il ira par orgueil pour démontrer qu’il est encore un homme et qu’il ne dépend pas de sa femme.

La réalisation est parfaite. Entièrement tourné à New-York, Robert Wise équilibre parfaitement les scènes qui se passent à l’air libre, presqu’au soleil, même si celui-ci est un pâle soleil d’hiver, et les scènes nocturnes ou d’intérieur. Ingram se promène dans un parc avec sa fille qu’il délaisse, parmi tous ceux qui mènent une vie ordinaire qui ne peut pas être pour lui. Il rêve aussi au bord d’une rivière dans l’attente de l’action. Les femmes aussi jouent un rôle décisif été ambigu, que ce soit Lorry (Shelley Winter) qui ne vise qu’à conserver son homme auprès d’elle, presqu’enfermé ou Helen (Gloria Grahame) fasciné par la violence désespérée de Slater et qui couche avec lui. Maternelles et intrigantes les femmes sont à la fois des forces de vie et de mort, y compris celle d’Ingram qui voudrait aussi le rendre plus conforme à une vision aseptisée et « blanche » du couple.

Si la direction d’acteurs est impeccable, dominée par l’extraordinaire Ed Begley, les femmes sont aussi des femmes marquées par la vie, tout autant en situation d’échec, Shelley Winters et Gloria Grahame plutôt usées renforcent le côté noir. Robert Ryan, l’un des grands acteurs du film noir, est bien sûr très bien, maniant la violence et le mutisme comme son désenchantement. La leçon qu’il donne à un jeune militaire, sûr de sa jeunesse et de sa force, dans un café en dit plus long que tous les discours. Harry Belafonte est un peu plus effacé, quoiqu’il arrive assez bien à rendre cette colère sourde qui l’habite en permanence.

Le scénario dû à Abraham Polonsky (camouflé ici sous un faux nom, liste noire oblige) basé sur un roman de William P. McGivern est rapide et sec. Rien d’inutile, il va à l’essentiel. Appuyé sur une photo de Joseph C. Brun, la mise en scène qui alterne la profondeur de champ et les plans intimes ou rapprochés est toujours d’une grande justesse. Très newyorkaise, l’atmosphère est soulignée par l’excellente musique de John Lewis. Le jazz est le mode de vie d’Ingram, mais c’est aussi la musique du film noir. Robert Wise avait déjà utilisé une magnifique musique de jazz dans I want to live.

Un autre aspect intéressant du film est la préparation et le déroulement du cambriolage. La précision, la méticulosité, rappelle évidemment les films de Melville, mais aussi Asphalt jungle de John Huston.

Il n’y a que peu de réserves à faire sur ce film, sauf peut-être à dire que la scène finale où la police ne peut pas distinguer les corps calcinés du noir et du blanc apparaît un peu trop redondante, on avait déjà compris le message.

votre commentaire

votre commentaire