-

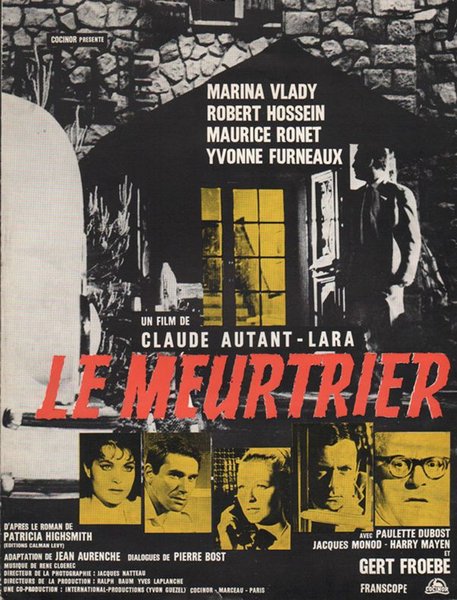

C’est un film très rare, difficile à voir. Certes Claude Autant-Lara n’est plus un réalisateur à la mode, mais il a fait de très bons films dont on se souvient encore, comme par exemple Douce, La Traversée de Paris, En cas de malheur ou encore L’auberge rouge qui furent aussi de grands succès populaires. Les adaptations de Patricia Highsmith sont très nombreuses, mais elles ne sont pas toutes réussies. La raison sans doute la plus évidente à ce grand nombre de ratages est que ses histoires sont très psychologiques et nous font rentrer dans les méandres de la détermination souvent compliqué d’un meurtrier. Il faut donc un doigté très particulier pour saisir cela, surtout que le plus souvent les romans d’Highsmith sont traversés d’un humour très glacé. Le film de Claude Autant-Lara qui ne manque pourtant pas de qualité, n’est pas très réussi. Fruit d’une coproduction franco-allemande, il a du mal à se fixer une ligne et à s’y tenir. Il y a tellement de points de vue dans cette sombre histoire qu’il est difficile d’en choisir un en particulier.

Le libraire Kimmel, un personnage louche, vient de tuer sa femme sous nos yeux à un arrêt d’autobus. On apprendra seulement à la fin pourquoi. Mais il a un alibi – il était censé être au cinéma ce soir là – et il n’est pas inquiété. Mais cette histoire fascine Walter Saccard qui veut divorcer de sa femme pourtant très riche, mais qu’il ne supporte plus. Il commence à collectionner les coupures de presse sur le meurtre de la femme de Kimmel, puis il va rendre visite au libraire à qui il commande un livre. Quelques temps après Clara, la femme de Walter doit se rendre au chevet de sa mère malade. Walter lui avoue qu’il a une liaison avec une violoniste, Ellie. Clara prend le car, mais Walter la suit sans trop savoir pourquoi, jusqu’à un restaurant au bord de la route. Le bus repart, mais sans Clara. Walter est étonné, mais il repart lui aussi à Nice. En réalité Clara est morte et l’inspecteur Corby va enquêter sur cette affaire, ne croyant pas à un accident. Très vite il va débusquer les relations plus que bizarres qui se développent entre Kimmel et Walter. Il va s’arranger pour dresser les deux hommes l’un contre l’autre. Chacun accusant l’autre d’être un assassin. Kimmel va exercer un chantage sur Walter, et celui-ci va dénoncer ce chantage à Corby. Celui-ci est sur le point de coincer Kimmel en démontant ses mensonges et son alibi. Mais les méthodes du brutal Corby ne sont pas du goût de son supérieur qui lui ordonne de libérer Kimmel et de ne plus s’occuper de l’affaire.

Walter rend visite à Kimmel avec un faux prétexte

Le premier problème que rencontre ce film est que tous les personnages sont antipathiques. Kimmel est carrément un psychopathe et on sait parce qu’on l’a vu à l’écran qu’il a tué sa femme à coup de couteau. Le couple Saccard au bord de la dérive, est fait d’un homme cruel qui s’ennuie, Walter, et d’une jeune femme névrosée qui ne sait quoi faire pour le retenir près d’elle. La jeune Ellie semble ne rien comprendre à ce qui se passe et ne se pose guère de questions sur la manière dont Walter l’utilise. Quant à Corby, le rusé inspecteur, il joue avec ses suspects comme un chat avec une souris. Efficace il l’est sûrement, mais il apparait surtout pervers. Et tous ces personnages mentent à qui mieux mieux. Presque par plaisir. Autant-Lara ne choisit pas un point de vue, son film est éclaté sur l’ensemble des protagonistes et cela affaiblit le contenu même de l’histoire. Sans doute est-ce principalement cela qui a dérouté le public, car le film ne fut pas un succès. Il faut reconnaître cependant que la deuxième partie qui se recentre sur l’affrontement entre Kimmel et Walter, est plus intéressante car elle maintient le suspense jusqu’au bout, non pas pour savoir qui est le meurtrier, mais plutôt pour connaître le nom de celui qui échappera à ce piège mortel.

Walter annonce qu’il veut divorcer à Clara

Tourné à Nice et dans sa région, le film n’use que très peu des possibilités de ces décors naturels. Au contraire, Autant-Lara enferme ses personnages dans des tête-à-tête souvent trop bavards. Cette approche n’est pas compensée par un jeu sur les codes du film noir qui auraient été les bienvenus, la nuit est mal utilisée, pourtant le simple fait que Kimmel s’introduise dans la maison de Walter eut pu tout à fait donner des possibilités à des jeux d’ombres et de lumière. Egalement les disputes entre Walter et Clara sont trop répétitives et la relation entre Ellie et Walter jamais justifiée. Est-elle une source de culpabilité ? Est-elle seulement destinée à faire souffrir Clara, on ne le saura pas. La relation entre Ellie et Clara manque cruellement de passion. D’ailleurs en cours de route, Corby oublie même de s’interroger sur la nature de cette relation, comme si elle n’avait aucune importance. Ces simples réflexions font apparaître le scénario comme très paresseux.

Corby est sur les lieux de la mort de Clara

L’interprétation bien que basée sur des noms solides est assez moyenne, ce qui est étrange parce qu’en général les films d’Autant-Lara sont soignés dans la direction d’acteurs. Maurice Ronet joue Walter, mais livré un peu à lui-même il s’oublie dans des gestes répétitifs et mécaniques. Il a l’air de s’ennuyer, mais ce n’est pas nouveau, c’est souvent comme ça avec lui, c’est presque sa marque de fabrique. Marina Vlady ne fait que passer dans le rôle d’Ellie, sa beauté se refroidit au soleil du midi. Plus intéressant est Robert Hossein dans le rôle du pervers Corby, il arrive à développer plusieurs registres simultanément, il est une sorte de Maigret patient et psychologue, mais il est aussi cruel et violent. Gert Fröbe affublé de grosses lunettes qui déforme son visage compose un inquiétant personnage, il est Kimmel, mais il en fait aussi parfois un peu trop et par moment sa performance tourne au concours de grimaces. On remarque aussi la très belle mais trop rare Yvonne Furneaux qui avait déjà tourné pour Claude Autant-Lara dans une version intéressante du Comte de Monte Cristo.

Ellie a des sentiments pour Walter

Malgré toutes les réserves qu’on peut faire, le film est intéressant à voir, ne serait-ce que pour revoir la Côte d’Azur du début des années soixante et mesurer tout ce que nous avons perdu depuis. L’usage du Cinémascope donne une profondeur de champ assez bien utilisée. La photo est excellente, elle est due à Jacques Natteau qui a fait presque toute sa carrière de chef opérateur avec Claude Autant-Lara, mais qui était aussi le mari d’Yvonne Furneaux ! Comme quoi le cinéma est une grande famille. Dans ce film Marina Vlady retrouvera Robert Hossein qui avait été son premier mari, mais aussi Maurice Ronet avec qui elle avait tourné La sorcière.

Corby va piéger Walter

Les parties les plus intéressantes sont celles où Walter tourne autour de Kimmel, puis l’affronte à l’intérieur de sa petite bouquinerie. Ou encore les interrogatoires musclés menés par l’inspecteur Corby. Là il se passe quelque chose, comme un jeu de miroir où les interlocuteurs échangent leur personnalité, et deviennent tour à tour accusés et accusateurs. Ce sont les seuls moments qui tiennent le spectateur en haleine. C’est ce trouble qui aurait dû rester le fil conducteur du film.

Corby veut maintenant confondre Kimmel

Le sujet donnait une matière à faire quelque chose de très intéressant qui n’est qu’ébauché par moment. Quant à aller dans le sens d’ « un tous coupables », il eut fallu aller jusqu’au bout et pas s’arrêter en si bon chemin. Par exemple la folie, le sadisme, de Corby est à peine suggérée, elle aurait gagnée à être poussée. De même les personnages féminins sont trop vite sacrifiés et le film se referme sur un affrontement entre hommes à travers un étrange trio masculin fait d’un suspect, d’un assassin et d’un policier, chacun ayant à son actif quelque chose de louche à se reprocher.

Kimmel veut tuer Walter

Même s’il est vrai que ce film ne laissera pas un souvenir impérissable, il est extrêmement dommage, à l’heure du numérique, que pour le voir ou le revoir il faille user de ruses de sioux. Il est très représentatif du film policier à la française de la fin des années cinquante et du début des années soixante.

Ellie attend Walter qui ne viendra pas

votre commentaire

votre commentaire

-

Dans le projet initial Orson Welles ne devait pas être le metteur en scène. Il devait seulement interpréter le rôle de Quinlan. C’est Charlton Heston qui l’a imposé, allant ensuite jusqu’à réduire son salaire pour permettre à Welles de tourner des scènes supplémentaires. Sans l’intervention d’Heston, le film n’aurait sans doute pas été un film de Welles. Cela mérite d’être souligné puisque Touch of evil est un grand film noir et un très grand film de Welles. Des anecdotes il y en a eu pas mal sur ce film à commencer par le fait que Janet Leigh a tourné la quasi-totalité du film avec le bras dans le plâtre, ce qui demanda de faire des prouesses aussi bien à l’actrice qu’au photographe pour que cela n’apparaisse jamais à l’écran, bien que le spectateur attentif et averti puisse le remarquer. Quoi qu’il en soit non seulement ce film signa le retour de Welles à Hollywood en tant que metteur en scène, mais donna aussi un de ses meilleurs films, aussi bien du cinéma en général que de la catégorie du « film noir »[1].

L’histoire est adaptée d’un roman de Whit Masterson qui était un des pseudonymes utilisés par deux écrivains prolifiques, Robert Wade et Bill Miller, qui signaient aussi sous le nom de Wade Miller. Ils œuvraient dans le noir, notamment dans les histoires de détective privé. De nombreux romans sont traduits en français, ils sont en général au-dessus de la moyenne du genre, sans pour autant atteindre l’excellence. Badge of evil est parmi les meilleurs de ces auteurs avec sans doute Une nuit pour tuer.

Quinlan a un lourd passé avec Tanya

Vargas, un Mexicain, inspecteur des stupéfiants, vient de se marier. En voyage de noces avec sa femme il assiste dans la ville frontalière de Los Robles à une explosion meurtrière du côté américain. Linnekar un homme très riche est retrouvé mort. Vargas va se joindre aux policiers américains lors de l’enquête. Parmi ces policiers il y a le vieux Quinlan qui a une très forte réputation dans la ville. Rapidement Quinlan va remonter à Sanchez un petit vendeur de chaussures qui a une liaison avec la femme de Linnekar. Pratiquement sous les yeux de Vargas, Quinlan truque les preuves pour accabler le jeune Mexicain. Vargas se rebelle et va mettre en mouvement toute une stratégie pour démontrer la corruption de Quinlan. Mais entre-temps Grandi, un des parrains de la ville cherche lui aussi à gêner Vargas qui a fait emprisonner son frère au Mexique. Quinlan et Grandi vont s’allier et vont s’attaquer à la femme de Vargas pour tenter de la faire passer avec son mari comme une drogué de façon à avoir barre sur le policier mexicain. Celle-ci, cloitrée dans un motel à la sortie de la ville va être droguée, enlevée, quasiment violée. Mais Vargas démêlera les fils de cette sombre histoire et piégera Quinlan.

Quinlan pense que Sanchez est coupable

A partir de cet argument Welles dresse le portrait mélancolique d’un homme de loi qui sombre dans le chaos, blessé par la vie, il se raccroche à son pouvoir dont il use et abuse, ayant résolu un très grand nombre de crimes. Quinlan est obèse et vieillissant, presque plus rien ne le rattache à la vie, si ce n’est la satisfaction d’avoir raison. D’ailleurs à la fin du film on apprendra que Sanchez a fini par avouer le meurtre, alors que Vargas pensait que l’intuition de Quinlan ne reposait que sur son racisme primaire. Mais au-delà c’est l’affrontement entre un flic mexicain soucieux de respecter les rigueurs de l’enquête policière et de l’autre un vieux cheval de retour américain qui ne s’embarrasse pas des subtilités du code pénal. Comme toujours dans les films de Welles il y a des multiples lectures. Et c’est ainsi qu’à travers une forme d’errance dans une galerie de tableaux grimaçants, revient un passé douloureux pour Quinlan, non seulement sa femme a été étranglée et il n’a pas eu la satisfaction de retrouver lui-même le meurtrier qui est mort sur le front en Europe, mais il traîne une sorte d’amour rentré pour la fascinante Tanya qui est à la fois son refuge et l’ miroir de sa déconfiture physique et morale. Car Quinlan est usé, une sorte de roi Lear dans une petite ville mal famée sur la frontière, et cette vieillesse ne peut plus être enrayée. Le personnage de Vargas dans sa rigidité morale est finalement plus terne, et du reste Welles nous amène à le condamner moralement pour sa conduite obtuse : en effet tout à sa volonté de détruire Quinlan, il en oublie sa femme qui court effectivement un grand danger.

Susie commence à avoir peur dans son Motel

Comme à son habitude, Welles sème tout au long de son film des figures grotesques et menaçantes. Ça frise parfois l’exagération avec les mimiques du veilleur de nuit. Mais ce faisant il montre par là toute la fatuité de notre agitation à la surface de notre globe terrestre. Les minauderies de Susie apparaissent tout aussi fausses que les attitudes des petits voyous venus pour la torturer. Grandi est tout autant ridicule avec sa perruque qui menace à chaque instant de le quitter, c’est un gangster rusé mais borné, criminel, mais peureux. Welles met également aussi l’accent sur les difficultés que les autres policiers ont à admettre que Quinlan est pourri jusqu’à l’os. C’est un curieux récit où l’idée même de frontière tient un rôle déterminant : on ne sait plus très bien de quel côté on se trouve, et d’ailleurs Grandi précise bien que si son frère est mexicain et emprisonné de l’autre côté de la frontière, lui, il est un bon américain. Vargas lui-même perd ses repères, il se refuse à enquêter sur le sol américain, mais il ne peut tenir cette gageure bien longtemps. La frontière c’est bien le lieu où tout devient flou, jusqu’à Quinlan qui va lui aussi passer la frontière et qui se révèlera être un dangereux criminel malgré son badge. Il n’y a ni bons Mexicains, ni bons Américains. La pourriture est des deux côtés, comme si elle était produite par la frontière.

Vargas cherche dans les archives des preuves de la corruption de Quinlan

Toutes ces intentions convergent pour faire du scénario une excellente histoire complexe à souhait. Mais la réalisation est aussi exceptionnelle. A m’évidence, Welles recycle toute la grammaire du film noir : mais ne dit-on pas que Citizen Kane a été une des inspirations du cycle du film noir ? La majeure partie des séquences sont filmées de nuit à travers des rues sombres et sordides, des fenêtres mal éclairées, des lumières blafardes. La scène d’ouverture qui dure environ cinq minutes et qui n’est constituée que d’un long plan séquence où les mouvements de grue permettent de modifier en permanence les angles des prises de vue, mais aussi d’introduire des personnages au fur et à mesure des besoins. Cette manière de saisir la continuité de l’action utilise à la fois la profondeur de champ, mais aussi la plongée et la contre-plongée. Rien que pour avoir imaginé ce plan-là, il est certain que Welles était un très grand réalisateur. D’autres figures de la manière de filmer de Welles se retrouvent dans le film, les gros plans bien sûr qui saisissent les grimaces au vol, les ombres qui semblent courir après les personnages, les rattraper et les dépasser. Si la scène finale tire un petit peu en longueur, elle est sauvée finalement par l’apparition lunaire de Tanya qui vient jeter un dernier regard sur Quinlan, on comprend que malgré toutes les avanies qu’elle a subit, elle a dû l’aimer. Il y a une tendresse dans les rapports entre Quinlan et Tanya[2] qui n’existe pas entre Vargas et sa femme qui ont à l’inverse des relations polies mais sans plus. Le film a quelque chose de Shakespearien et annonce clairement le Falstaff qui, abandonné de tous, obèse et malade, finit sa vie dans l’isolement le plus accablant.

Susie aime entendre la voix de Vargas

L’interprétation est évidemment dominée par Orson Welles, tour à tour « ogresque » et pathétique, sournois et touchant, encombré de lui-même, pourrissant dans son obésité. Il a à peine 43 ans, mais il s’est donné l’allure d’un vieillard. Je ne suis pas certain de comprendre sa passion pour cette manière de s’enlaidir jusqu’à ne pas se ressembler, comme si les personnages qu’il incarnait vers cette époque était plus sa vérité que son enveloppe physique elle-même. En tous les cas au fil des années Welles deviendra un personnage obèse comme celui qu’il donnait à voir dans ses différentes transformations. Comme toujours Welles s’est cru obligé aussi de maquiller ses autres acteurs. Heston est curieusement frisoté, moustachu, et de ce fait il apparait bien moins comme un héros indestructible que comme un fonctionnaire obstiné et hargneux. Marlène Dietrich incarne une curieuse Tanya, affublée d’une perruque improbable qui l’a rend méconnaissable, bien que ce soit elle qui dise à Quinlan qu’il ne l’avait pas reconnue. Akim Tamiroff, un vieux complice de Welles est le ridicule Grandi. Janet Leigh est très bien dans le rôle de Susie, jouant elle-même avec ses peurs, coincée dans un motel au bout du néant, elle a l’air de s’entraîner pour le film d’Hitchcock ; Psycho.

Vargas retrouve sa femme droguée

A l’heure actuelle il existe plusieurs versions de ce film. En effet Welles n’avait pas eu droit au final cut et avait adressé un mémo furieux pour exiger que le film soit monté comme il l’entendait. Jusqu’à une date récente on ne pouvait voir ce film que dans la version répudiée par Welles. Et pourtant c’est comme ça que nous l’avons appréciée, et c’est dans cette version que le film fut décrété chef d’œuvre. On l’a cependant depuis restauré au plus près de ce qu’aurait aimé Welles. Cette nouvelle version est celle qu’on trouve maintenant en Blu ray. C’est celle que je viens de revoir. Malheureusement cette version donne une image 1 – 1,85, alors que l’image initiale est 1 – 1,37 ! Décidemment on peut dire que Welles n’a pas de chance avec les studios, mais il n’a pas de chance non plus avec ceux qui ont voulu restaurer son film.

Quinlan et Grandi veulent se venger de Vargas

Mais laissons là ces jérémiades. Quelle que soit la version visionnée, Touch of evil est un des plus beaux films de Welles et un des plus beaux films noirs qu’on ait pu tourner. Welles a été un de ces réalisateurs incontournables de la cinéphilie d’après la Seconde Guerre mondiale, comme Bergman et quelques autres, sans doute bien plus que Ford et Hitchcock qui n’ont jamais eu son indépendance d’esprit et ses fulgurances. L’ouvre de John Ford s’est affadie justement après la guerre et celle d’Alfred Hitchcock a sombré très souvent dans la facilité commerciale et le tape à l’œil. Malgré ses difficultés et ses mensonges, Welles sur le plan artistique est toujours resté quelqu’un d’intègre, et cela ajoute encore un peu à son génie.

[1] Je rappelle que ce film est classé 6ème dans la liste IMDB des 100 meilleurs films noirs.

[2] Les rapports entre Quinlan et Tanya ressemblent en moins bavards à ceux de Johnny et Vienna dans Johnny Guitar qui date de 1954.

votre commentaire

votre commentaire

-

C’est l’histoire d’une femme adultère, Florence, qui combine le meurtre de son vieux et riche mari. Son amant, Julien Tavernier, sera l’exécutant. Julien, un ancien parachutiste qui a fait l’Indochine et l’Algérie, travaille en effet pour le mari de Florence dans une société de vente d’armes, il va se ménager un alibi en béton en laissant entendre qu’il s’est enfermé dans son bureau pour travailler. En fait il va ressortir par la fenêtre, escalader un étage, tuer Carala, puis tout refermer pour laisser croire que celui-ci s’est suicidé. Florence doit l’attendre dans un café. Evidemment on se doute bien que les choses vont se compliquer. Si le meurtre se passe très bien, lorsque Julien s’apprête à récupérer sa voiture, il s’aperçoit qu’il a oublié de décrocher la corde qui lui a permis de passer d’un étage à l’autre ! – C’est malin, dit-il ![1] Retournant dans l’immeuble pour la chercher il va se retrouvé coincé dans l’ascenseur, le gardien ayant coupé le courant pour la nuit. Mais pendant que Julien cherche une solution Louis et Véronique la petite fleuriste dérobent la rutilante décapotable de Julien pour s’en aller faire un tour en dehors de Paris. Ces deux jeunes gens qui n’ont guère accès en général à des produits de luxe vont se trouver mêlés au meurtre de deux touristes allemands qu’ils ont croisés en chemin. Pendant ce temps Florence cherche Julien qu’elle croit avoir aperçu au volant de son automobile plus tôt dans la soirée. Les deux affaires vont n’en faire qu’une mais finalement le commissaire Chevrier va parvenir à les résoudre toutes les deux.

Julien annonce à la secrétaire qu’il va s’enfermer dans son bureau

Prix Louis Delluc 1957, ce film bénéficie d’un a priori favorable. On le considère généralement comme emblématique de la Nouvelle Vague naissante, bien que Louis Malle lui-même ait refusé de se trouver assimilé à celle-ci. Disons le tout de suite le film a très, très mal vieilli. Je l’avais vu il y a des années en salle, sans déplaisir, mais sans grand enthousiasme non plus. Je viens de le revoir en Blu ray[2], et franchement l’ensemble ne tient pas vraiment debout. Les coïncidences sont tellement appuyées que toute l’histoire devient aussi invraisemblable qu’une enquête d’Hercule Poirot. Le scénario est inspiré d’un roman de Noel Calef, le frère d’Henri Calef le cinéaste. Ce même Noël Calef avait obtenu en 1955 le Prix du Quai des Orfèvres, alors un des prix de littérature policière les plus prestigieux avec le Grand prix de littérature policière. Le roman est plutôt bon – sans plus. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi le film était finalement aussi insignifiant. La réponse tient d’abord, avant l’esthétique présentée, dans le fait que c’est Roger Nimier, le leader de ceux qu’on a appelé les Hussards, qui en avait fait l’adaptation et les dialogues. Roger Nimier était peut être fait pour fournir des romans aux bonnes femmes du seizième arrondissement, mais sûrement pas pour se lancer dans le roman noir ou le film noir. Prétentieux et plutôt arrogant, Nimier a eu son heure de gloire après la guerre lorsqu’il revendiqua une forme d’insouciance qui fait aujourd’hui un peu sourire. Une de ses façons de faire était de défendre d’abord et avant tout les écrivains qui avaient été de vrais collaborateurs. Sans doute pensait-il que cela le disculperait de sa passivité pendant l’Occupation ? Fils de grands bourgeois, il adopta très vite les tics de sa classe. Louis Malle était aussi un fils de la haute bourgeoisie, son père était un industriel du sucre, certes le père ne préjuge pas forcément de ce que fera le fils, mais les origines sociales marquent tout de même. Louis Malle fit du cinéma d’abord en dilettante, et il se forma tant bien que mal à l’IDHEC, école qui a tant contribué à déformer les talents en les enserrant dans des formes théoriques, sans forcément donner toutes les armes techniques pour faire de bons films. Pour ma part je ne retiens de la filmographie abondante de Louis Malle que Le voleur, tout le reste me semble surestimé. Mais bon, pour avoir adapté le magnifique roman de Darien, on lui pardonnera beaucoup[3].

Mais revenons à notre film et tâchons de comprendre ce qui a pu plaire. Sans doute est-ce cette manière de filmer relâchée de Louis Malle, utilisant les décors réels de la vie de tous les jours, les portraits par petites touches des différents protagonistes, qui pouvait laisser croire à la nouveauté. On retrouvera cela dans le premier long métrage de Godard, A bout de souffle. Il y a bien une insertion dans un quotidien sensible aux spectateurs de l’époque. De même cette importance donnée aux objets, la voiture américaine de Julien, la Mercedes des touristes allemands, ou encore les téléphones et l’architecture moderne de l’immeuble de Carala. C’est la société de consommation qui est en marche et qui nous signale qu’on est sorti enfin des douleurs de la guerre et de la reconstruction nationale.

Julien grimpe d’un étage

Cependant, c’est aussi un film sur l’amour. Julien et Florence s’aiment et sont prêts à aller jusqu’au meurtre pour se libérer des pesanteurs qui entravent leur relation. Mais aussi on peut supposer que symétriquement Louis et Véronique sont aussi très amoureux. Eux aussi iront très loin puisque Louis tuera les deux touristes allemands et ils seront finalement arrêtés. Entre temps ils auront eu le loisir de se laisser aller à une tentative de suicide un peu ridicule. C’est sans doute là que se trouve le principal défaut du film, dans l’opposition entre les deux couples. D’un côté on a un couple de grands bourgeois, élégants, sûrs d’eux, de leur amour et de leur avenir et de leur argent, de l’autre un couple prolétaire, formé d’une petite fleuriste et d’un apprenti mécanicien, maladroit dans tout ce qu’il entreprend, ils ne savent ni boire le champagne, ni utiliser les objets de consommation courante, à commencer par les voitures. Si le premier donne dans le tragique, le second devient ridicule. Il y a un flottement patent dans l’utilisation de cette opposition, parce qu’en même temps Louis et Véronique présentent une certaine fraicheur, une insouciance dont sont privés Julien et Florence qui se prennent tellement au sérieux. De même l’idée qu’on puisse commettre des meurtres par amour ou pour l’amour, n’est pas explorée suffisamment pour donner du corps au film. La folie ne dérape jamais.

Louis et Véronique vont piquer la voiture de Julien

L’interprétation s’est construite autour de Maurice Ronet et de Jeanne Moreau. Ce sont à l’époque deux vedettes assez importantes, et Jeanne Moreau est une spécialiste des films noirs à la française, particulièrement ceux qui seront inspirés par des scénarios ou des livres de Frédéric Dard comme Le dos au mur, L’étrange Monsieur Steve, ou encore, M’sieur la Caille[4]. D’ailleurs le scénario d’Ascenseur pour l’échafaud a des similitudes avec Le dos au mur qui est tourné la même année par un autre jeune metteur en scène, Edouard Molinaro. Jeanne Moreau y est toujours une femme adultère qui est l’épouse d’un homme riche et puissant. Sauf que contrairement au Dos au mur, ce n’est pas le point de vue de la victime de cette tromperie qui est mis en avant, mais celui de la femme coupable. Maurice Ronet est assez inconsistant, non pas qu’il soit mauvais acteur, mais parce qu’il n’a pas grand-chose à faire, sauf à attendre que l’ascenseur reparte ! Jeanne Moreau passe son temps à sourire, sans doute est-ce là l’apport le plus important de Louis Malle, filmer une femme qui sourit dans Paris. Mais elle manifeste par ailleurs une assez bonne autorité que ce soit dans les scènes qui l’opposent à Christian au commissariat, ou celles qui la mettent en face de Louis et Véronique.

Florence va chercher Julien toute la nuit

C’est d’ailleurs ce couple interprété par Georges Poujouly et Yori Bertin qui parait le plus intéressant. Il y a une spontanéité dans leur jeu qui est tout à fait bienvenue. Malheureusement Yori Bertin n’eut guère d’autres occasions de briller. Et puis évidemment il y a Lino Ventura dans le rôle du commissaire Chevrier dont la présence massive suffit à étoffer le film. Il n’a pas eu encore les rôles qui conviennent à son talent, mais il s’est déjà fait remarquer auprès de Jean Gabin, et surtout dans Trois jours à vivre, déjà avec Jeanne Moreau et probablement inspiré d’un roman de Frédéric Dard signé sous un faux nom. Il va bientôt connaitre la consécration avec Le gorille vous salue bien. Felix Marten est Christian Subervie, l’ami de Julien qui est complètement bituré. C’est un acteur assez méconnu dont le talent aurait mérité une autre carrière. On reconnaîtra aussi au détour d’une séquence Jean-Claude Brialy dans un petit rôle de joueur d’échecs, un témoin bien peu fiable d’ailleurs. Et enfin dans le rôle de l’adjoint de Chevrier, on retrouvera Charles Denner.

Julien va tenter de faire redémarrer l’ascenseur

C’est le premier film de fiction de Louis Malle, on sent cependant qu’il n’a pas une grande capacité dans la direction des acteurs qui manquent souvent de justesse de ton. Le film manque souvent de profondeur de champ. Il reste cependant cette capacité à filmer l’odeur de la nuit dans un Paris qui n’a pas encore cédé à la logique de l’aménagement urbain, un Paris où les classes sociales peuvent encore se côtoyer. Véronique habite une chambre de bonne dans un immeuble bourgeois, et Louis et véronique côtoient les grands bourgeois que sont Julien et Florence. Le sens de cette rencontre m’échappe un peu. Est-ce à dire que les bourgeois sont des êtres humains comme les autres ? Qu’eux aussi ont le droit à l’amour ? Curieusement c’est aussi cela qui fait que ce film reste très daté.

Florence et Christian se retrouvent au poste

Il ne reste pas grand-chose à sauver de ce film, comme il ne reste pas grand-chose de la Nouvelle Vague en général, mais au moins il reste la musique. Improvisée par un quintet formé autour de Miles Davis, elle a été conçue sur le déroulement même du film. C’est une expérience assez rare pour être soulignée et c’est une expérience convaincante. Du reste cette musique a été constamment rééditée et elle est reconnue par les amateurs de Jazz comme un des disques les plus marquants de Miles Davis. Cela va devenir une mode que d’illustrer des films noirs par une musique de jazz. C’est Roger Vadim qui avait ouvert la voie en demandant au Modern Jazz Quartet la musique de son film Sait-on jamais. On retrouvera ça avec Un témoin dans la ville d’Edouard Molinaro ou encore avec Les liaisons dangereuses de Roger Vadim avec Barney Wilen qui joue déjà dans Ascenseur pour l’échafaud. Ce sont des cinéastes jeunes qui intègrent volontiers cette musique qu’on peut entendre alors à Saint-Germain des Prés, et cela contribue à donner ce caractère moderne à l’ensemble.

Le commissaire Chevrier interroge Florence

Julien est accusé d’avoir tué deux touristes allemands

Miles Davis improvisant sur les images d’Ascenseur pour l’échafaud

Miles Davis et Jeanne Moreau

L’équipe d’Ascenseur pour l’échafaud fête l’anniversaire de Jeanne Moreau

[1] C’est un exemple de la finesse des dialogues de Roger Nimier.

[2] Le format Blu ray accentue les défauts de l’image et ses qualités, ici ce sont plutôt ses défauts.

[3] Les accointances de la Nouvelle Vague avec la collaboration sont nombreuses. Louis Malle tournera avec Jacques-Yves Cousteau qui sera un moment inquiété à la Libération et dont le frère fut condamné à la prison, il mettra en scène Le feu follet qui avait été d’abord un roman de Drieu la Rochelle qui se suicidera pour échapper au peloton d’exécution. Il mettra en scène le très controversé Lacombe Lucien. François Truffaut avouera des accointances pétainistes et Godard finira par se révéler comme antisémite. Mais sans doute ces accointances relèvent plus d’un milieu bourgeois que d’une prise de position politique proprement dite. Notez qu’avant de faire l’IDHEC Louis Malle avait fréquenté Sciences Po, boutique où l’extrême droite tenait le haut du pavé. Il faudra attendre Mai 68 pour que Louis Malle se range du côté gauche de la vie politique.

[4] Jeanne Moreau qu’on voit trop souvent comme l’égérie de la Nouvelle Vague, a beaucoup travaillé pour un cinéma plus conventionnel et « commercial », elle tournera aussi en 1991 La vieille qui marchait dans la mer d’après un roman de Frédéric Dard, mais cette fois signé San-Antonio.

votre commentaire

votre commentaire

-

Bien que ce film n’ait eu aucun succès à sa sortie, il est devenu avec le temps un classique du cinéma, emblématique de la cinématographie de Welles, mais également une contribution importante au film noir. Car s’il est juste de regarder Welles comme un réalisateur à la marge, il ne faut pas oublier qu’il a eu une importance fondamentale dans le développement de la thématique du film noir. Lorsque Welles tourne ce film, il n’est plus en odeur de sainteté auprès des grands studios hollywoodiens, c’est à peine s’il peut travailler comme acteur dans des films qui ne sont pas toujours à la hauteur de son talent. En effet, il a accumulé les échecs financiers, et surtout il ne prétend n’en faire qu’à sa tête. Condidential report qui porte aussi le titre de Mr Arkadin intervient après deux réalisations à partir des pièces de Shakespeare, Macbeth et Othello, où il a pu donner libre cours à sa manière étrange de filmer. Si Welles développe à nouveau le thème de la mégalomanie qu’on trouve déjà dans Citizen Kane, s’il retrouve la méditation sur le temps et la mémoire, la futilité des rapports de pouvoir de Macbeth, la structure du film est celle d’un film noir.

A Naples Van Stratten assiste à l’assassinat de Bracco

A Naples Van Stratten assiste au meurtre de Bracco. Petit délinquant sans scrupule, les confidences de Bracco vont inciter Van Stratten à faire chanter Arkadin, un mystérieux milliardaire dont la puissance et la richesse semblent sans limites. Van Stratten va séduire la fille d’Arkadin pour s’approcher de lui, mais de manière inattendue, c’est Arkadin qui va l’engager et lui promettre une forte somme d’argent à condition qu’il enquête sur son passé trouble dont il dit ne pas se souvenir. Dès lors Van Stratten va parcourir l’Europe et le Mexique pour rencontrer les derniers témoins de la vie antérieure d’Arkadin. Mais au fur et à mesure qu’il reconstitue le puzzle, les témoins sont assassinés les uns après les autres. Cette quête se double d’une relation ambiguë que Stratten entretient et développe pour Raina la file d’Arkadin. L’aime-y-il ? Se sert-il d’elle seulement pour atteindre son père ? On ne le saura pas.

Mr Arkadin porte des toasts en racontant des histoires

Comme on le voit, la trame n’a rien d’extraordinaire et n’est pas très compliquée, on a tôt fait de se rendre compte qu’Arkadin manipule tout le monde pour conserver une image de lui qui lui conserverait l’amour de sa fille. En vérité sur le plan juridique il ne peut pas craindre les témoignages tardifs sur les origines de sa fortune, sa seule faiblesse est Raina. Intelligent, cruel, il fait flèche de tout bois pour arriver à ses fins et diviser les oppositions. C’est donc le portrait d’un criminel qui ayant réussi dans le crime et par le crime va devenir un capitaliste de premier plan. Mais ce dérisoire succès échouera sur ce qui lui reste d’humanité. L’enquête de Van Stratten passe en revue toute une galerie de portraits de marginaux, un drogué, une ancienne maîtresse de bordel qui a fait dans la traite des blanches, ou encore un recéleur véreux pour qui seul compte l’argent. Cela permet à Van Stratten de découvrir la personnalité d’Arkadin, mais aussi la sienne propre dans un jeu de miroirs. Le principe est semblable à celui qui met en scène Le troisième homme. D’ailleurs le scénario d’Arkadin est issu d’une histoire écrite par Welles pour la radio, The lives of Harry Lime, directement inspiré par le film de Carol Reed. On a eu beau affirmé que Welles n’avait été qu’un acteur dans cette réalisation au service d’un projet qui n’était pas la sien, force est de constater cette proximité flagrante entre les deux œuvres. C’est aussi vrai dans le principe que dans la réalisation : la manière de filmer Van Stratten à Munich dans sa confrontation avec les policiers est la même que celle de la Vienne d’après-guerre. Il y a même un clin d’œil à la grande roue.

Oskar va finir par parler

Arkadin est au Mexique sur les traces de son enquêteur

Comme souvent avec Welles, le film eut des difficultés de financement et fut tourné au fur et à mesure que Welles trouvait l’argent pour le continuer. Cet aspect un peu fauché se voit tout de même, malgré la virtuosité de Welles pour la masquer. Le maquillage de Mr. Arkadin n’est pas toujours très bien ajusté. Cependant l’originalité du projet est accompagnée d’une utilisation baroque de la caméra. Welles multiplie les plans obliques – images de l’ivresse et du chaos mental dans lequel vit Arkadin – il réutilise les ombres qui avancent et qui reculent comme dans Le troisième homme avec cette scène magistrale du meurtre de Bracco. Il utilise parfaitement la pauvreté des décors espagnols, accentuant le côté grotesque et fantastique de la procession des pénitents comme contrepoint de la fête toute païenne que donne au même moment Arkadin dans son château qui ressemble à celui de Barbe bleue. Welles comme Arkadin est un conteur, un fabriquant de légendes, à cet égard il utilise le mensonge comme un élément décisif. Un des éléments clé de l’histoire est cette fête des masques ou se croisent « vérité » et « mensonge ». C’est aussi une manière de montrer combien le cinéma est une activité trompeuse et dérisoire, même si elle nous emporte dans sa folie. Comme souvent Welles est très attentif à l’architecture et il fait parfaitement ressortir les perspectives dégagées par les ombres comme par les arcades. Il donne toujours une grande profondeur à son image, y compris quand il filme la chambre misérable de Zouk. De même il multiplie les contre-plongées pour déplacer les rapports de force entre les différents protagonistes.

A Munich la police intervient

Le film est fauché, mais la distribution est prestigieuse, bien qu’il n’ait pu obtenir comme il le souhaitait la participation d’Ingrid Bergman. Orson Welles incarne Arkadin, dans toute sa puissance et sa cruauté. Il s’est maquillé d’une étrange façon, la barbe, mais aussi le nez – dans sa carrière d’acteur il arrangeait très souvent son nez à la fois pour se masquer, mais aussi sans doute parce que c’était l’élément qu’il détestait le plus dans son physique. Ici il a rehaussé aussi ses sourcils pour se donner un peu plus l’allure d’un ogre, c’est le mot qui est employé dans le film. Il a raconté à Bogdanovitch[1] que l’allure de son personnage lui avait été inspirée par Staline ! C’est sans doute vrai, mais c’est aussi le portrait physique d’un puissant capitaliste avec des cadavres à la pelle dans son placard. Robert Arden est Van Stratten. Lui aussi est ambigu, petit délinquant veule tout autant qu’audacieux, on a qualifié son interprétation d’insignifiante. C’était un acteur de télévision qui ne fit pas grand-chose au cinéma. Mais ici il est parfait justement parce qu’il ne sait plus ce qui le motive entre la soif de connaître, celle de l’argent, ou encore l’amour qu’il peut peut-être espérer de Raina. La mâchoire tordue, le regard sombre, il est veule à souhait. L’aspect grotesque de l’histoire est accentué par les maquillages outranciers des acteurs du passé d’Arkadin, que ce soit Zouk incarné par Akim Tamiroff, ou Sophie incarnée par Katina Paxinou, ou encore Michael Redgrave dans celui de Burgomil Trebisch. On reconnaitra encore Gert Froebe dans le rôle d’un policier un peu ridicule ou Peter Van Eyck dans celui d’un trafiquant à Tanger. Welles a donné le rôle de Raina à sa conquête du moment, Pacila Mori qui n’a pas une grand influence sur le film. Plus intéressante est sans doute Patricia Medina qui incarne Mily : elle était à l’époque dans une relation amoureuse avec Joseph Cotten un autre vieux complice de Welles. C’est un peu une histoire de famille finalement.

Arkadin ne peut plus arrêter Van Stratten

Maurice Bessy novellisa le film pour Gallimard, et en fit un livre signé Orson Welles. Ce fut aussi un film de chevet pour Guy Debord qui en détourna plusieurs extraits pour In girum imus nocte et consumimur igni dont il retint les toasts portés à l’amitié et au caractère. Même si ce film n’atteint pas le niveau de La soif du mal, c’est un excellent film noir et sûrement une des pièces maitresse de la filmographie de Welles.

[1] Moi, Orson Welles, entretiens avec Peter Bogdanovitch, Belfond, 1994.

votre commentaire

votre commentaire

-

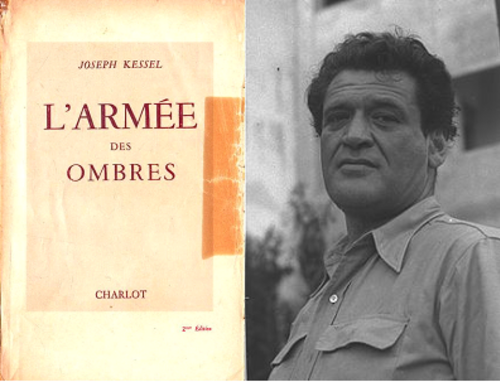

Ce film a connu une curieuse destinée. Très critiqué à sa sortie, notamment par Les cahiers du cinéma qui le trouvaient un peu trop gaulliste[1], il est devenu par la suite une sorte de classique, emblématique des films de Résistance, et il est reconnu maintenant comme l’un des meilleurs films de Melville. Sans être un four, il n’a pas connu un très grand succès en salles, mais il faut dire qu’à cette époque on se trouvait dans une période de critique du gaullisme qui ne s’embarrassait guère de nuances et qui jetait un peu le bébé avec l’eau du bain. Et puis on en avait un peu assez de la légende de nos pères qui nous répétaient les exploits et les sacrifices de la génération précédente. D’ailleurs on a reproché aussi au film de montrer les résistants comme des héros : comme si nous n’avions pas besoin de héros aussi pour traiter de cette période ! Il faut comprendre que ce film a été produit à un moment où l’extrême-droite trouvait de bon ton de remettre en question l’importance de la Résistance elle-même dans la défaite des Allemands. Des individus aussi louches que Michel Audiard laissaient entendre que les Français avaient été plutôt lâches et ne s’étaient révélés résistants qu’au moment du débarquement des alliés sur les côtes normandes. Mais Michel Audiard et les siens excusaient ainsi leur propre passivité de l’époque en la confondant avec la généralité. C’est donc un film à la gloire de la Résistance[2], un film à contre-courant de son époque. Inspiré d’un ouvrage de Joseph Kessel qui a été un authentique résistant, il est mis en scène par Jean-Pierre Melville qui, bien que par ailleurs il soit un affabulateur patenté, a été lui aussi un vrai résistant[3], c’est même dans la Résistance qu’il prit le nom de Melville en hommage à l’auteur de Moby Dick, étant né lui-même Grumbach. Nous fûmes cependant quelques-uns à le célébrer sans réserve à sa sortie. Mais il faut bien se rendre compte que ce film est bien plus qu’un film sur la Résistance : c’est aussi un très grand film noir.

Dans le camp de prisonniers, Gerbier essaie de nouer des contacts

L’occupation et la résistance furent des sujets d’inspiration décisifs pour beaucoup de cinéastes de cette génération, et donc Melville : Le silence de la mer, adapté de Vercors, écrivain résistant est son premier long métrage, mais aussi le magnifique Léon Morin prêtre, et bien plus encore L’armée des ombres qui est aussi un hommage à la jeunesse. Le film s’ouvre avec le défilé des soldats Allemands sous l’Arc de triomphe à Paris, illustré par cette phrase si belle et si mélancolique : « Mauvais souvenirs, soyez pourtant les bienvenus… vous êtes ma jeunesse lointaine ». Cette citation qui est extraite du livre de Kessel provient elle-même de Georges Courteline. Le film est centré sur la décomposition d’un petit groupe de résistants dont le pivot est l’ingénieur Philippe Gerbier. Evidemment pour lutter avec efficacité contre l’occupant, les états d’âme ne sont pas permis, et il faudra aller jusqu’à tuer Mathilde qui a été arrêtée par la Gestapo et qui menace à tout instant de dénoncer ses camarades. C’est sans doute la première ambiguïté du film, en ce sens que les résistants qui luttent pour construire un monde plus humain doivent employer les armes mêmes de l’ennemi : éliminer les traitres dans leurs rangs, menacer. Mais ce sont des citoyens ordinaires à la base et leur qualification s’est acquise durement sur le terrain. C’est un portrait de groupe où chacun dans le combat commun doit trouver sa place en endossant des rôles pour lesquels ils n’ont jamais été préparés. Leur détermination ressort de la nécessité politique de libérer le pays avant de retrouver une vie normale. Pour cette raison ils peuvent venir de tous les milieux. On sait très peu de choses de ce que sont ces gens : Gerbier est un ingénieur, mais est-il marié, a-t-il des enfants ? Seule Mathilde est décrite plus complètement, on sait qu’elle a une famille à qui elle ne dit rien de ses activités illégales. Même les frères Jardie conservent un côté assez flou.

Il faut ruser pour échapper aux contrôles de la Gestapo

Le livre de Kessel auquel Melville est très fidèle a été écrit en 1943 et publié à Alger chez Charlot, sous le feu de l’action en quelque sorte, ce qui explique sans doute les ajouts de Melville. Evidemment 1943 est une année noire pour la Résistance, les Allemands, prenant conscience du développement de plus en plus importants de ces groupes pourtant encore mal coordonnés, vont se livrer à une répression sauvage. Les héros de cette histoire sont inspirés de personnages très réels, les exploits de Mathilde à la prison de Lyon sont ceux de Lucie Aubrac, Jean Cavaillès qui sera fusillé par les Allemands, philosophe mathématicien et résistant, est le modèle de Luc Jardie. Des traits sont empruntés aussi à Pierre Brossolette. Mais le tout est fondu dans une synthèse légendaire et dépasse le souci de la vérité historique proprement dite pour atteindre une autre vérité, celle de l’engagement et du sacrifice.

Melville dans la conduite formelle du récit s’inspire de lui-même et plus particulièrement du Deuxième souffle. Non seulement il reprend Lino Ventura et Paul Meurisse, mais il engage aussi Simone Signoret et Serge Reggiani qui initialement devaient tourner dans Le deuxième souffle. On retrouvera également Lino Ventura traversant presque la même gare que le vieux Gu, avec la même allure, la même moustache et un manteau croisé avec la même martingale. La mort de Mathilde est filmée un peu comme la tentative avortée de tuer Ricci toujours dans Le deuxième souffle, mais aussi comme l’exécution des motards dans le même film. Tout cela donne des allures de film noir, renforcées par l’usage de la voix off pour commenter et combler les ellipses. Toutes les scènes d’action sont remarquablement filmées, mais justement en prenant le temps de bien montrer la peur, le courage n’étant que cette capacité à surmonter celle-ci. Mais le film est marqué du sceau du désespoir, une fatalité qui entraînera tous les membres du réseau vers la mort.

Félix est arrêté

Beaucoup de choses se passent dans les regards, c’est l’admiration de Gerbier pour Mathilde, mais c’est aussi les échangent muets entre Gerbier le barbier qui lui donne un imperméable pour lui permettre de se dissimuler, ce barbier qui par ailleurs a affiché sur son mur des propos pétainistes mais qui comme beaucoup de Français ordinaires pratique une sorte de résistance passive. Comme toujours chez Melville il n’y a pas de bavardages inutiles, bien que les dialogues soient pourtant très soignés. Il y a des séquences splendides, l’arrivée de Gerbier au camp de prisonniers, l’introduction de Mathilde et de son ambulance dans la cour de la prison filmée en plan séquence, ou encore la mort de Mathilde et son immobilité face à ses bourreaux qui sont aussi ses amis. C’est une leçon de cinéma pour les réalisateurs d’aujourd’hui qui ont peu conscience de la profondeur de champ et qui ne savent pas quand la caméra doit se déplacer. Il n’est pas facile non plus de reconstituer l’ambiance de ces années noires. Il faut trouver les lieux, les costumes, les objets d’époque et leur donner un accent de vérité. L’objectif est ici parfaitement atteint. Certes on peut trouver que les costumes ont justement un peu trop d’apprêt comme ils ne pouvaient en avoir à cette époque, mais pour le reste, la nudité des décors, le camp des prisonniers tout est excellemment utilisé.

Jean-François Jardie se prépare à se sacrifier

Si ce n’est pas un film fauché, ce n’est pas non plus un film avec un budget très élevé. On le voit bien dans les plans serrés qui utilisent le décor marseillais par exemple ou les rues étroites et vides de Lyon, ou encore la pseudo visite de Jardie et de Gerbier à Londres filmé dans une fausse contre-plongée. Mais Melville qui en a vu d’autres sait très bien s’en accommoder par un montage efficace. Il n’a pas travaillé avec son équipe habituelle, à part Théo Meurisse pour les décors. Cependant la photo de Pierre Lhomme est magnifique et illustre bien ce côté passé de l’histoire avec ses tons très légèrement pastellisés. La musique discrète et envoutante d’Éric Demarsan ajoute beaucoup à l’émotion. Car c’est aussi un film sur la solitude, celle des deux frères qui ne peuvent s’avouer être membres de la Résistance, celle de Gerbier réfugié à la campagne ou celle de Mathilde dans les derniers moments de sa vie.

Gerbier pense que sa dernière heure est venue

La distribution de ce film est impeccable, dominée par Lino Ventura qui trouve là un de ses plus beaux rôles. Ce qui peut paraître assez étrange parce que L’armée des ombres signera la rupture entre Ventura et Melville. Sur la fin du tournage les deux hommes ne se parlaient plus et ne communiquaient que par des petites notes ou par les assistants interposés. Mais c’est seulement un problème d’ego. Melville avait un caractère épouvantable et Lino Ventura n’était pas du genre à s’incliner devant quelque autorité que ce soit. Il reste que la prestation de Lino Ventura est exceptionnelle. En effet, il abandonne ses attitudes précédentes qui mettaient plutôt l’accent sur sa force physique et sa capacité à passer à l’action. Il est ici un ingénieur, froid, calculateur, un intellectuel qui s’entend d’ailleurs à merveille avec un autre intellectuel Luc Jardie et qui excelle à organiser, à commander. Moins présent à l’écran, Paul Meurisse joue Jardie, mais il est égal à lui-même, bien, sans plus. Plus intéressante est selon moi l’interprétation de Simone Signoret dans le rôle de Mathilde, déterminée, mais pourtant fragile et terriblement humaine. Si tous les acteurs sont excellents, on remarquera plus particulièrement Christian Barbier dans le rôle du Bison, ou encore Paul Crauchet dans celui de Félix qui sont très émouvants. Le colonel Passy joue brièvement son propre rôle, ce qui est censé donner encore plus d’authenticité à l’histoire

Le bison va tuer Mathilde

Film devenu culte comme on dit dans les cours de collège, se revoit toujours avec la même émotion. Il paraît que Joseph Kessel était en larmes lorsqu’il l’a vu pour la première fois. Mais il faut dire que c’est sûrement le film le plus humain de Melville et probablement le plus sentimental aussi. Le semi-échec public de L’armée des ombres va emmener ensuite Melville pour la fin de sa carrière à s’orienter vers des produits plus fabriqués, c’est en quelques sortes le dernier grand film de Melvile. Certes Le cercle rouge ne manque pas de qualités formelles, et ce sera un grand triomphe au box-office, mais il fonctionne plus sur des principes et la mise en œuvre de codes que sur un sujet fort.

[1] Contrairement au livre, le film n’insiste pas beaucoup sur la diversité politique des résistants, alors que se situant en 1943, c’est bien le moment où l’engagement des communistes bat son plein.

[2] Bien que le mot de Résistance ne soit jamais prononcé dans le film.

[3] Melville raconte son engagement dans la Résistance dans son livre d’entretiens avec Rui Nogueira, Jean-Pierre Melville, Entretien avec Rui Nogueira, Paris, Seghers, coll. Cinéma 2000, 1973.

votre commentaire

votre commentaire