-

Incontestablement Fritz Lang est un des maîtres du film noir. C’est un des réalisateurs qui en ont inventé les codes et diffusé les formes canoniques. Il y a déployé tout son talent dans le développement des subtilités du genre, passant du remake du film social, Human desire, d’après La bête humaine de Jean Renoir, au film à thèse, Hangmen, also die. The big heat est en outre un des meilleurs Lang qui soit, il y atteint une perfection formelle. Si à l’évidence le film noir existe bele t bien sans Fritz Lang, il va de soi que sans lui, il n’est pas tout à fait le même.

L’histoire est inspirée d’un roman de William P. McGivern qui collaborera à l’écriture du scénario, un auteur spécialisé dans des histoires de flics un peu tordus. Des flics qui oscillent entre le maintien de l’ordre, la transgression des lois établies et la soif de vengeance. William P. McGivern a été souvent adapté au cinéma, c’est d’après un de ses romans qu’a été tourné le magnifique film de Robert Wise, Odds against tomorrow, sans doute un des chef d’œuvre du film noir. Ou encore c’est un de ses romans qui est à l’origine de Colère noire de Frank Tuttle avec Alan Ladd. Il fut aussi un scénariste pour la télévision et le cinéma. C’est uns des auteurs les plus importants de la Série noire. Il est d'ailleurs curieux qu'à propos de ce film on ne mentionne presque jamais le nom de William P. McGivern comme s'il était à peine un prétexte, un sous-écrivain. Si on reconnait l'importance du film noir on a encore du mal à quelques exceptions près - toujours les mêmes - à reconnaître l'importance des auteurs qui en ont fourni la matière.

Bannion provoque Stone qui n’a plus que le choix de se retirer

Le chef de la police s’est suicidé. Il a laissé une lettre que sa femme va subtiliser. Le sergent Bannion est chargé d’enquêter. Il va découvrir des bizarreries qui vont le mener à Lagana, un homme qui fait la pluie et le beau temps en achetant la police. Mais il est aussi sur la piste de la maîtresse du chef de la qui est mystérieusement assassinée. Suite à une visite très provocatrice chez Lagana qui se donne des airs de grand bourgeois sophistiqué, la pègre locale va décider d’éliminer Bannion. Mais l’attentat rate et c’est la femme de Bannion qui y laisse la vie. La vie de Bannion s’écroule. Dès lors celui-ci n’a de cesse que de se venger et de réduire en bouillie le gang local sans trop se préoccuper de la légalité de ses propres actions. Il a d’ailleurs démissioné de la police pour avoir plus de liberté d’action. Il va trouver des appuis inattendus auprès d’une femme, Debby, la maîtresse du gangster Stone, une brute épaisse qui la maltraite. Mais celle-ci est vue avec Bannion. Stone se sentant trahi va défigurer sa propre maîtresse qui dès lors ne pensera plus qu’a se venger de la bande. Pour cela elle est prête à aller jusqu’au meurtre.

Debby est attirée par Bannion

Le sujet est typique des ouvrages de McGivern. En effet, si celui-ci met presque toujours en scène des policiers, ils n’ont rien de glorieux, bien au contraire, ils vivent dans une ambiguité permanente, reflétant les contradiction d’une société corrompue qui les contamine par sa violence et son matérialisme. Cela convient otu à fait à Lang qui par ce véhicule va pouvoir adresser une critique sévère au « rève américain ». tout y passe, et en premier lieu l’attitude un peu niaise de Bannion qui croit en la famille et en un certain ordre, jusqu’au jour où sa famille part en fumée et qu’il redevient lui-même, une sorte de chasseur patient et cruel qui va user de tous les moyens, allant jusqu’à manipuler Debbie, pour arriver à son but. Mais les gangsters sont aussi très représentatifs de ce matérialisme : l’argent est utilisé comme un moyen de compétition pour acheter de beaux habits, de belles voitures ou de belles femmes. Quant aux policiers, s’ils ne sont pas tous pourris, la plupart se laisse acheter et ferme les yeux sur les agissements de Lagana. C’est un film à la fois très violent – surtout pour l’époque – et très désenchanté. On a remarqué que les scènes les plus violentes n’étaient vues directement à l’écran comme la punition que Stone inflige à Debbie ou l’explosion de la voiture de Bannion. Mais ce n’est sans doute pas une coquettrie de Lang : à l’époque ça ne se faisait pas, mais c’est aussi techniquement plus coûteux !

Par ruse Bannion piège Gordon

Le film aurait été tourné en seulement quinze jours. On est pourtant surpris par sa très grande rigueur formelle. Il est appuyé d’ailleurs sur une magnifique photographie de Charles Lang dont les grands films sont légion dans un peu tous les genres. C’est lui qui avait signé la photo du chef d’œuvre de Billy Wilder, Ace in the hole. Les oppositions marquées entre les personnages donne l’idée d’une sorte de guerre civile. D’un côté les bons – mais ce ne sont pas que des policiers – et de l’autre les mauvais, mais ce ne sont pas forcément des truands. Mais cette opposition est aussi celle qui existe entre les hommes et les femmes : ce sont elles qui souffrent le plus de cette guerre dont elles sont d’ailleurs pour partie l’enjeu. D’ailleurs Bannion provoque la mort de quatre femmes les unes après les autres et curieusement c’est Stone le tueur qui échappera à sa vengeance. Mais cette destruction de la gent féminine est un peu comme l’envers de la vie familiale que la femme de Bannion veut lui imposer. Il ne devient lui-même que dans la violence et qu’il laisse libre-court à ses pulsions.

Debby vient se réfugier chez Bannion

Dans le fil de la projection on va retrouver les codes des films noirs : les regards qui s’abritent derrière les jalousies, les escaliers qui ne mènent nulle part. mais pourtant, le film est moins noir dans sa réalisation. En effet, une grande partie du film se passe à la lumière du jour, et la profondeur de champ donnée par la caméra enlève aux décors le caractère étouffant qu’ils peuvent avoir dans d’autres films du genre.

Bannion hésite à tuer Stone

L’interprétation est de première classe. Avec des acteurs habitués du film noir. Glenn Ford, acteur sousestimé à cause de son physique un peu lisse, dans le rôle de Bannion, présente une détermination un peu délirante et traduit une obsession qui va bien au-delà d’un souci de justice. La superbe Gloria Grahame, sans doute une des actrices les plus importantes du genre, est Debby, femme intelligente et martyrisée. Elle est un reproche vivant pour tous ces hommes qui se servent d’elle, que ce soit la pègre à laquelle elle appartient malgré tout, ou la police qui n’a que peu d’égards pour elle. Elle passe la moitié du film avec le visage à moitié recouvert par un énorme pansement. Et puis il y a Lee Marvin qui joue les méchants, rôles auxquels il était abonné aussi bien dans les westerns que dans les films noirs, avant de devenir la grande vedette qu’on sait avec Point Blank de John Boorman et The dirty Dozen de Robert Aldrich en 1967. Il n’est pourtant pas tout d’une pièce, même s’il se laisse souvent aller à ses pulsions meeurtrières. Jocelyn Brando, la sœur ainée de Marlon, est la femme de Bannion qui va disparaitre rapidement. C’est un des rares rôles importants qu’elle a eu au cinéma, ayant été barrée par son inscription sur la liste noire pour ses démarches en faveur de la paix.

votre commentaire

votre commentaire

-

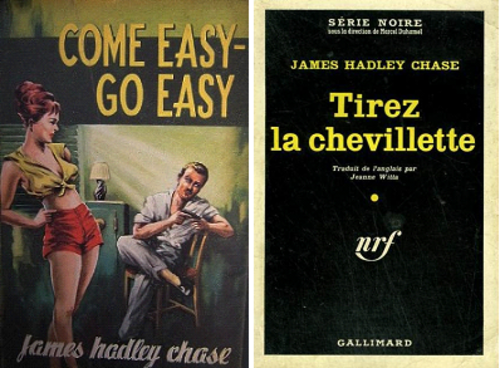

C’est l’avant dernier film de Julien Duvivier, un très bon film noir. A l’origine il s’agit pourtant seulement d’une adaptation d’un roman de James Hadley Chase, Tirez la chevillette, qui est un plagiat éhonté du Facteur sonne toujours deux fois. Avec toutefois une volonté de durcir le ton et de basculer vers un peu plus de cynisme.

Deux prolos, deux amis, Daniel Boisset et Paul Genest, ouvriers en serrurerie, s’embarquent dans un cambriolage qui tourne mal : surpris par les propriétaires, ils sont obligés de s’enfuir, mais au passage Paul a estourbi le mari. La police s’en mêle, et Daniel est abattu dans la rue. Paul n’est pas inquiété. Quelque temps avant de passer en jugement, Daniel arrive à se défaire de ses menottes et à s’évader durant un transfert. Il va finir par arriver dans l’arrière-pays niçois, dans un coin assez désertique. En fait il cherche à se rapprocher de la côte pour trouver un bateau et embarquer. Par hasard il rencontre Thomas, un garagiste débonnaire qu’il aide à faire démarrer sa camionette. Thomas, trouvant Daniel très sympathique, va l’engager dans le garage relais qu’il exploite au milieu d’un quasi désert. Mais Thomas est marié à une femme bien plus jeune que lui. Celle-ci est très jalouse et ne souhaite pas que Daniel s’incruste. Son attitude cependant va changer quand elle va découvrir que celui-ci est un meurtrier évadé. Dès lors elle va exercé un chantage sur lui pour qu’il ouvre le coffre fort de Thomas car elle veut s’en aller avec les économies du garagiste. Daniel ne veut pas se plier à cette injonction. Cependant, Marie n’est pas la seule à guigner l’argent de Thomas : c’est aussi le cas de son ex-beau frère

Chez Corenne Daniel et Paul tente d’ouvrir un coffre

Tandis que Thomas s’absente, Daniel finit par céder au chantage et ouvre le coffre de son patron. Mais pour cause d’intempéries, il revient inopinément. Daniel prouve cependant qu’il a dû céder au chantage de Marie, mais l’affaire tourne mal et Marie tue son époux. Sachant que la police risque de le soupçonner, Daniel enterre Thomas dans le garage. Il veut partir, mais il doit attendre que les choses se calment. Marie se donne à lui, même si il s’en méfie comme de la peste. Cependant la disparition de Thomas commence à faire jaser. A commencer par l’ex-beau-frère Roux. Paul cependant vient rejoindre Daniel. Les retrouvailles sont enjouées, sauf que Marie commence à faire du charme à Paul car elle a compris qu’il avait lui aussi la capacité d’ouvrir le coffre fameux. Paul est en effet un esprit un peu faible, opportuniste il guette la première occasion qui pourra le faire sortir de son état de prolétaire. Pendant que Paul et Marie vont faire développer des photos en ville pour faire des faux papiers à Daniel, Roux et son fils décident de passer à l’attaque et de dénicher le magot de Thomas. Il s’ensuit une lutte épique, les Roux, père et fils, sont mis en fuite, mais Daniel a été grièvement blessé. Paul va ouvrir le coffre, et se propose de partir tout seul avec le magot, mais les Roux ont prévenu les gendarmes et ceux-ci empêchent Paul de partir.

Daniel rencontre Thomas qui est la crème des hommes

C’est un scénario très noir qui articule la fatalité et la cupidité sur fond de trahison. Daniel et Thomas sont des gens simples et relativement honnêtes à leur manière. Mais ils sont victimes du destin. Daniel est trahi par celui qu’il croit être son meilleur ami, et Thomas par sa femme, une ancienne prostituée qui a épousé Thomas pour son magot. La cupidité est un mal qui s’étend, à la famille Roux, comme à Paul qui en marre de subir sa vie de prolétaire.

Il y a un côté assez prolétarien dans ce film, en ce sens que les principaux protagonistes travaillent de leurs mains et sont d’extraction modeste : mécaniciens ou garagistes. C’est ce côté populaire qui donne à mon avis une vraie épaisseur à cette histoire. C’est une histoire d’amitié aussi, amitié trahie soit par nécessité – Daniel subit le chantage de Marie – soit par goût de l’argent. Cette thématique rejoint par la bande la thématique des Duvivier d’avant-guerre.

Thomas veut que Daniel reste au relais

L’interprétation est dominée par Robert Hossein qui occupe l’écran quasiment de bout en bout. Il est parfait dans le rôle de Daniel et n’a aucun mal à supplanter Jean Sorel qui joue le pâle Paul. Ce dernier qu’on présentait à l’époque comme un nouvel Alain Delon, avant qu’il ne parte se perdre dans une carrière de second ordre en Italie, manque cruellement de charisme, sauf dans les scènes de la fin où sa fourberie éclate. Mais ce n’est pas un vrai problème. Tous les autres acteurs sont très bons. A commencer par la sulfureuse Catherine Rouvel qui n’a pas eu la carrière qu’elle méritait, dans le rôle de la garce Marie, mais une vraie garce dont il n’y a rien à tirer, qui se sert de son corps comme d’une arme de destruction massive. Gérard Wilson joue Thomas le garagiste au bon cœur, malheureux en amour. Il a une présence incroyable. Lucien Raimbourg est aussi étonnant dans le rôle du père Roux, méchant à souhait, sournois, intégralement mauvais, il ne sait qu’inventer pour nuire à son prochain. La distribution est complétée par les copains de Robert Hossein, Robert Dalban en gendarme, Jean Lefebvre en curé frileux. Comme ils se retrouvaient toujours avec lui à cette époque, sans doute le réalisateur qui engageait Robert Hossein s’obligeait par contrat à prendre aussi Dalban et Lefebvre.

Roux, le beau-frère guigne le magot de Thomas

La réalisation est sobre mais juste. Tourné en extérieur dans l’arrière-pays niçois, Duvivier s’éloigne des clichés habituels sur la Provence et la Côte d’Azur. C’est presqu’un décor de western. Le caractère isolé et sauvage est parfaitement rendu pour cette sorte de huis clos noir.

Parmi les scènes qu’on retiendra, il y a cette violence qui est déclenchée par les Roux qui attaquent le relais tandis que Thomas est absent. On se croirait dans Les chiens de paille. Daniel ébouillantera le père Rous avec de l’huile de friture. Mais le casse du début, peu sophistiqué d’ailleurs, est également bien mené et bien filmé, avec la scène de Daniel se faisant flinguer à la sortie de l’immeuble qu’il vient de cambrioler. Le film a reçu une bonne réception critique et le public a suivi. Pour autant, on a mis assez longtemps à en redécouvrir les qualités, sans doute parce que vers la fin des années soixante, on ne prenait pas assez au sérieux les films noirs, les confondant avec des divertissements populaires sans contenu.

Thomas surprend Marie et Daniel en train de forcer son coffre

En le revoyant cinquante ans plus tard, on est surpris par sa fluidité et de sa vigueur. Le film n’a pas vieilli.

Marie se donne à Daniel

Daniel doit affronter Roux et son fils

Paul a tué Marie

votre commentaire

votre commentaire

-

Merci à Jacques Le Piton et Daniel Engels

Dominique Jeannerod dans une livraison récente du MSA[1], en commentant Y’a-t-il un Français dans la salle ? et Les clés du pouvoir sont dans la boîte à gants, qui viennet d’être réédités chez Omnibus, acance qu’il s’agit là d’un tournant dans l’œuvre de San-Antonio. C’est exact, mais Frédéric Dard s’est en réalité toujours renouvelé, et c’est sans doute cela qui lui a assuré une telle longévité. Des tournants il en a pris constamment, que ce soit avec l’abandon progrressif des Frédéric Dard petit-format, que soit avec l’émergence du personnage de Bérurier, ou que ce soit l’investissement qu’il fera dans les grand-format à partir de L’histoire de France vue par San-Antonio. Les Con est égalerment un ouvrage à part.

Parmi tous les épisodes de la saga du fringant commissaire, et s’il y en a beaucoup que j’adore et très peu qui me gonflent, c’est celui-là mon préféré et de loin ! Sans doute qu’à cette époque il devair avoir une excellente humeur et un peu moins de neurasthénie que généralement. L’ouvrage est de 1973, cette année là il n’y aura qu’un seul San-Antonio en petit format, sans doute est-ce parce que Dard a consacré beaucoup de son temps. En tous les cas sa bibliographie officielle ne compte que trois ouvrages : un hors série signé San-Antonio, Les Con, un petit format J’ai essayé : on peut et un Frédéric Dard, Le maître de plaisir. Ce qui est très peu pour lui, a-t-il à cette époque écrit sous des pseudonymes divers et variés. La question est posée. Cette année là paraissent également deux livres signées Agnès Laurent qui sont très probablement de la plume de Dard, mais rien n’indique qu’ils aient été écrits en 1973. Vous noterez que c’est le dernier hors-série dans lequel le commissaire San-Antonio apparait, puisque le suivant est consacré exclusivement à l’histoire de Bérurier, et que Napoléon Pommier, ouvrage crépusculaire est un peu en décalage par rapport à la série, il est un des textes signés San-Antonio qui n’est pas forcément entièrement de lui.

C’est une enquête presque traditionnelle du commissaire et de ses collaborateurs. Il semble des assassinats en série frappent les Con. Et que cette drôle d’affaire soit la conséquence du testament se Zyrcon peintre moderne américain qui s’appelle en réalité Con. Or Zyrcon qui va mourir veut léguer son immene fortune aux Con qui sont fiers de s’appeler ainsi et qui n’ont pas modifier leur patronyme. On voit tout ce qu’on peut faire à partir de cette trame : c’est en quelque sorte la mise en œuvre d’un programme simple : mort aux cons.

La verve sanantoniaise se retrouve aussi bien dans la création langagière que dans le déploiement d’une philosophie très singulière. Car si on est toujours un « con » pour les autres, c’est bien parce que nous sommes très incomplets et que rien ne saurait combler cette incomplétude. Il y a bien entendu des réflexions sur les singularités du métier d’écrivain dont la seule règle devrait être de ne pas emmerder les lecteurs et donc d’éviter la prétention.

Il y a aussi des inventions typographiques étonnantes. Ce qui nous amène à considérer qu’il s’agit de plusieurs livres réunis en un seul. D’abord il y a l’histoire proprement dite, mais celle-ci est coupée par des pages glacées de couleur beige qui s’intitule Con Magazine. Elle serve à l’épanchement des humeurs de San-Antonio et sont complètement indépendantes de l’intrigue policière. On pourrait les réunir pour en faire une manière de philosophie populaire. Et puis il y a aussi au cœur de l’histoire des encarts qui ne sont pas tout à fait des notes de bas de pages, mais plutôt des sentences qui peuvent elles aussi se réunir dans un cahier à part.

N’oublions pas que nous sommes en 1973 et que l’air du temps est encore à la contestation. Dard se présente dans cet ouvrage comme un CONtestatiare, niant les hiérarchies dans ce qu’elles ont de plus frelaté. C’est un voyage au bout de la connerie. Cela permet à Dard de dresser des portraits de cons de différentes sortes. Il y a le con académicien qui ressemble à Maurice Druon, Martial Brucon, et qui fait écrire ses ouvrages par son maître d’hôtel. Ce qui est d’ailleurs dérivé du thème d’un ouvrage signé Agnès Laurent, L’ultime rendez-vous qui date de 1970 et qui est sans doute de la plume de Dard[2].

Et puis il y a un portrait d’Edgard Faure sous le nom presque transparent de Jean-Edgard Con. C’est plus qu’une manière de nier l’utilité des hommes politiques. C’est une attaque en règle contre Edgard Faure dont la malice ne compense pas la connerie. Ce personnage incontournable de la vie politique de la IVème et de la Vème république a en outre l’inconvénient d’être en plus un académicien. Tout y est de la fausse « chaleur humaine » aux défauts de prononciation dont il joue. Ces deux personnages vont être d’ailleurs punis gravement : l’un verra sa main déchiquetée et ne pourra plus écrire et l’autre sera fusillé à travers sa fenêtre.

Mais des cons il y en a dans tous les genres, et on va retrouver quelques pages plus loin Jacques-Arthur Con, présentateur populaire d’émissions télévisées qui, lui, ressemble à Jacques Martin. Ces portraits d’époque pourraient d’ailleurs faire passer San-Antonio pour un auteur réaliste, ou hyper réaliste si on veut, tant ils sont criants de vérité. A côté de ceux-ci on retrouvera le portrait d’un clochard, un Con qui a décidé de se mettre en retrait définitf de sa vie et qui renonce par avance à sa part d’héritage. C’est le énième portrait de clochard que dresse Dard. Le clochard est en effet un personnage qui revient assez souvent dans les romans de Dard quel que soit le nom dont il les signe. Il y a eu Croquelune dans ses début, il y aura aussi le clochard par vocation des Nouveaux mystères de Paris et quelques autres dans la longue saga sanantoniesque. Ce personnage est là comme contrepoids de notre civilisation trop sophistiquée qui engendre la paresse des sens et la paresse des cœurs. C’est d’ailleurs le seul Con pour lequel San-Antonio a un peu de compassion.

L’ensemble est tellement réjouissant qu’on peut le lire à haute voix même si on est seul et en rire bien entendu. Evidemment il ne peut pas s’empêcher de refiler un coup de griffe à Paul Claudel en citant Léautaud ( « … heureusement qu’il n’y avait pas la paire ») et il raconte aussi une anecdote sur S.A. Steenman qu’il considère comme un des maîtres du roman policier. Ce qui n’est pas étonnant puisque Les Con c’est aussi une énigme presqu’en vase clos. Parmi les autres références culturelles, on trouvera une allusion à Boubouroche, la pièce de Georges Courteline qui traite de l’ambiguïté de l’adultère.

Le gros défaut de l’édition originale – où curieusement il y a très peu de coquilles – est sa reliure qui ne tient pas. Il semble que Brodard-Taupin, l’imprimeur ait eu la velléité de faire des économies sur la qualité de la colle. Il est impossible de relire cet ouvrage sans qu’il ne se défasse.

On notera que comme souvent Frédéric Dard et le Fleuve Noir tireront de cet ouvrage magnifique et très beau un produit dérivé : Conorama, une brochure à la destination des libraires, l’opuscule était illustré par plusieurs dessinateurs dont Roger Sam le beau-frère. A partir de cet ouvrage Les Con, il est possible d’en tirer des centaines de citations qui nous permettront de briller en société ! c’est donc une mine d’or que cet ouvrage. On va la vérifier en donnant ci-dessous quelques extraits.

Extraits

Frédéric Dard, par la voix de San-Antonio a toujours manifesté une étrange attirance et une répulsion tout aussi étrange vis-à-vis de ce qu’il appelle les cons. Sa détestation de cette engeance a donné lieu d’ailleurs à des envolées de grande ampleur, mais cette prise de position quasi politique a été progressive. La première grande diatribe contre les cons se trouve – si ma mémoire est juste – dans Votez Bérurier. Con est écrit ici avec des petits points de suspension, mais nous sommes en 1964. Ce livre avait été un très grand succès lors de sa sortie.

« Il a pas le courant lumière dans le citron, Béru, et ça n'est pas le poids de son cerveau qui risque de fausser un pèse-lettres, mais parfois, il dit des choses sensées. Dans la vie, il n'y a que les c... qui soient capables d'en dire ! Les autres se mettent la calbombe en pas de vis ! Ils se tortillent la matière grise, ils brodent, ils blablatent, ils déforment. Le c..., lui, il dit ce qu'il pense vraiment et comme il pense juste il dit juste. N'entreprenez jamais rien de grave dans la vie sans avoir pris l'avis d'un c... ! C'est une grande règle que les grands hommes d'affaires connaissent et appliquent.Vous pouvez le remarquer : ils ont toujours des tas de c... autour d'eux. Des c... nobles, pour le standing de la maison ; des vieux c.., pour son honorabilité ; et une infinité de pauvres c... pour porter le coton, le chapeau et la chance ! Les plus futés s'assurent même la collaboration de sales c... afin de cristalliser sur eux le mauvais esprit qui finit toujours par s'insinuer dans une communauté. Le c... c'est le micro-organisme. Sans lui, l'univers serait en décomposition. »

Votez Bérurier parle de politique, de candidats à la députation qui se font assassiner. Ce rapprochement n’est pas fortuit. En effet, les politiciens sont une engeance particulièrement méprisée par Frédéric Dard. Ils sont méprisables pour toutes raisons qui seront développées dans Y’a-t-il un Français dans la salle ?, mais aussi pour leur capacité à prendre leurs électeurs pour des cons. A son échelle Votez Bérurier est déjà un « mort aux cons ».

Revenons aux Con. Juste histoire de donner une idée aux jeunes gens qui ne connaissent pas encore ce chef-d’œuvre et qui donc ont l’immense chance de pouvoir le découvrir, et aux autres, les plus vieux, leur donner le goût d’y retourner. En réalité il faudrait que je recopie le livre en entier,

« Des boutiques électro-ménageuses, bouillonnantes de néon, de tévé, d'Arthur Martin-prêcheurs, de machines à machiner. Un grand magasine. Des prix-records. Ça la formule véry goude : prix records. Ils aiment. Ça les rassure. Le super-market, c'est l'attraction du siècle pour les modestes. Le grand rencard, la sortie princière, le point de rencontre, l'évasion. Bien mieux que le cinoche ou la grand-messe. Super-Machin! Le caddy de nos soucis, de nos six sous! T'en as plein beaucoup pour trois fois rien. Ta pagouze s'émiette gentiment en cuteries superflues. Et puis tu y peux consommer. La bouffe sous cellophane. Tickets! Tickets! La vie est belle, bien superbe, intense. »

« Il est grand, massif. Y'a de.la bête! Con lourd. Au poids, déjà, t'es gâté. Brucon, de l'aconcadémi-confranconçaise. Beau bestiau! Tête léonine, taurine, penchante, pensante! La tête de con de médaille. Face et profil, tout est à buriner. Le teint est teinté, justement. Ocre rose. Le cheveu est dru, blond cendré. L'œil est clair. La bouche jouisseuse est faite pour le gigot au poivre vert et pour l'homélie. Il y a des reliquats de crème fouettée et d'oraisons funèbres aux commissures. Son œuvre? Attends que je me souvienne. Je sais qu'il a patronné des encyclopédies, donné des préfaces, signé des livres. Et puis fait des discours devant des plaques de rue et des catafalques. »

« Il est du côté du pauvre, toujours, le cœur. C’est son bien le plus solide, au pauvre. Le cœur, il dit merde aux riches, aux pleins de soupe et de foie gras, aux bedaineux, aux affairistes. Mais les démunis, les exténués, les élimés, il les sert farouchement. Les soutient mordicus. Les prolonge. Je te jure : y’a rien de plus solide qu’un cœur de pauvre. »

« L’une de mes grosses surprises de mon adolescence, ça a été de réaliser que mes supérieurs pouvaient être plus cons que moi. »

« Le con est toujours nu, même quand il est habillé ».

[1] Le Monde San-Antonio, numéro 74, automne 2015

[2] Voir sur ce point Alexandre Clément, Frédéric Dard, San-Antonio et la littérature d’épouvante, Les Polarophiles Tranquilles, 2009.

votre commentaire

votre commentaire

-

Les vrais cinéphiles et les amateurs de films noirs se doivent de voir tous les films d’Ida Lupino. The bigamist est excellent. C’est un film assez étrange. La trame est celle d’une double vie. Harry est marié avec Eve avec qui il ne peut pas avoir d’enfant. Voyageant beaucoup comme représentant de commerce, Harry finit par rencontrer à Los Angeles Phillys dont il tombe amoureux. Celle-ci est une petite serveuse dans un restaurant chinois. Mais les choses vont se compliquer parce que si d’un côté Eve et Harry manifesté le désir d’adopter un enfant, Phillys va tomber enceinte. Pour la protéger, Harry l’épouse, mais ce faisant il va se trouver sous le coup de la loi qui interdit la bigamie en Californie.

Harry et Eve projette d’adopter un enfant

Ce pourrait être une comédie, d’ailleurs Lautner avait tourné Attention, une femme peut en cacher une autre, film dans lequel il avait choisi de faire de la femme la bigame. Cela aurait pu tout aussi bien donner un mélodrame. C’est en réalité un film noir, aussi bien sur le plan de la technique narrative que de la façon de présenter le point de vue du malheureux Harry comme le résultat d’une triste fatalité. Le film commence lorsque Jordan commence à enquêter sur la vie de Eve et d’Harry parce qu’il veut se rendre compte si les parents seront à la hauteur de leur désir d’adoption. Et puis à partir du moment où il va percer le secret d’Harry, celui-ci se met à raconter à l’aide d’un flash-back l’enchaînement de circonstances qui l’ont amené à cette situation. Car non seulement il est bigame, mais en outre, il a fait un enfant à la souffreteuse Phillys. Coincé entre ses désirs et ses devoirs, Harry va finir par se livrer à la police et sera condamné. Mais l’ambiguïté va bien plus loin puisqu’on ne sera jamais quels sont ses véritables amours, ni d’ailleurs comment cela se terminera puisque son sort restera in fine suspendu au choix des deux femmes : laquelle acceptera de la reprendre une fois sa peine purgée ?

A Los Angeles Harry rencontre Phillys

Certains y ont vu une histoire d’amour : le couple Harry et Eve étant en bout de course, Harry se tourne vers Phillys et découvre une vraie passion. Rien n’est moins sûr. Bien que le récit soit conduit d’abord du point de vue d’Harry, celui-ci avoue à Jordan qu’il aime les deux femmes. Et que s’il s’est tourné vers Philly, c’est parce qu’il s’ennuyait et qu’il avait besoin de quelqu’un pour qui il compterait, Eve étant très indépendante et très autonome. C’est donc un homme perdu, dans le brouillard de ses idées qui jongle avec les lois de la société.

Harry tombe amoureux de Phillys qui est serveuse

Ida Lupino est une très bonne réalisatrice, sans doute sous-estimée, trop saluée comme une des rares femmes qui à cette époque était capable de maîtriser un film de A jusqu’à Z. C’est très dommage car elle a un vrai style, très sobre, elle ne juge jamais. En tant qu’actrice c’est une icône du film noir. Mais le film noir était fait pour elle, d’ailleurs elle réinjecte tout ce qu’elle a pu s’approprier sur les tournages de films noirs auxquels elle a participé en tant qu’actrice. La manière de filmer les escaliers, ou les fenêtres abritées de jalousies, ou encore cette façon de caractériser les oppositions entre les villes comme San Francisco et Los Angeles. Les objets de consommation courante et leur vanité, ont une place déterminante, les protagonistes existent à travers un briquet, un autobus, un restaurant ou un costume et un chapeau. Même si la critique sociale n’est pas apparente, ce n’est pas un film à message, elle est pourtant évidente dans déconstruction du rêve américain de la famille et de la réussite matérielle. Et du reste on se demande si ce n’est pas justement parce qu’Harry s’ennuie à mourir dans cet univers étriqué et factice qu’il s’est lancé dans une aventure biscornue – c’est le cas de le dire – dont il ne s’en sortira pas.

Jordan découvre le secret d’Harry

La distribution est de grande classe. C’est Edmond O’Brien qui domine le film. Il incarne Harry, le maladroit Harry, qui voudrait bien faire et apparaître quelque part comme un héros aussi bien auprès de Phyllis que d’Eve. C’est un très grand acteur habitué des films noirs et des films d’Ida Lupino. Certes il n’a pas un physique de jeune premier, mais il est toujours excellent dès lors qu’il incarne les hommes ordinaires confrontés à leurs démons. Ida Lupino s’est donné le rôle de la prolétarienne Phyllis. Ce n’est pas la première fois. Elle est très bien, fragile derrière son ironie mordante. Joan Fontaine incarne l’opposé, Eve, la fille de bonne famille qui a réussi dans les affaires. C’est elle qui perd le plus dans l’histoire : ayant consacré sa vie à ses affaires, elle ne suscite la compassion d’Harry que parce qu’elle perd son père. On peut se demander d’ailleurs si ce n’est pas une critique voilée du féminisme qui pense que l’égalité entre les hommes et les femmes devrait s’exercer nécessairement dans le domaine très contestable de la réussite matérielle. Elle est excellente dans cette dignité naïve et blessée.

Harry ne sait plus comment s’en sortir

Si ce n’est pas le meilleur film d’Ida Lupino – en tant que réalisatrice – c’est tout de même très fort et ça vaut le détour. Elle s’impliquait d’ailleurs pleinement aussi dans l’écriture des films qu’elle tournait. On la saluera d’autant plus volontiers qu’elle a souvent été une pionnière dans le choix de ses sujets, que ce soit Outrage ou The bigamist, ou même encore The hitch-hicker, elle a souvent traité des sujets nouveaux ou rarement abordés.

Harry est condamné pour bigamie

1 commentaire

1 commentaire

-

Un des films noirs parmi les plus célèbres qui connut aussi bien un succès critique que public. Si ce film semble aller de soi, il est en réalité très mystérieux. Et cela pour plusieurs raisons. D’abord parce que The third man est aussi un scénario de Graham Greene que celui-ci transforma ensuite en un roman. Mais or il se trouve que l’histoire est exactement la même que celle d’un roman de James Hadley Chase signé au départ Raymond Marshall : No business of mine. Certes ce n’est pas la première fois qu’un scénario de film s’inspire lourdement d’un roman d’un confrère. Sauf que Graham Greene est fortement soupçonné d’être l’auteur véritable des romans publiés sous le nom de James Hadley Chase et ses différents pseudonymes. Ce qui rend douteux l’affaire encore plus, c’est que le personnage disparut dans Le troisième homme est féminisé dans N’y mettez pas votre nez. Notez que James Hadley Chase ne s’appelait pas Chase, ni Raymond Marshall, mais plus banalement René Lodge Brabazon Raymond ! Sur cette question on se rapportera à l’excellent ouvrage de Thierry Cazon et de Julien Dupré, L’étrange cas du docteur Green et de Mistyer Chase, Editions du Lau, 2014. Quoi qu'il en soit Greene était attiré par le genre "noir", c'est lui qui est l'auteur du scénario de This gun for hire.

Mais le mystère ne s’arrête pas là. En effet, certains pensent que le film est au moins en partie, non pas de Carol Reed, mais d’Orson Welles. Ce que ce dernier a démenti[1], mais on sait que Welles avait une idée assez aléatoire de la vérité et que c’est bien pour ça qu’il a fait un film qui s’appelle F for Fake, traduit en français sous le tire de vérités et mensonges. Tout ce halo de mystère va bien d’ailleurs avec l’histoire qui met en œuvres des ombres – des morts qui ne sont pas morts mais qui ne valent pas mieux – et des personnages à l’identité indécise.

Holly Martins arrive au cimetière au moment de l’enterrement

Le film a eu la Palme d’or à Cannes en 1951, et el succès public a été au rendez-vous. Depuis les années ont passé et ce film est toujours considéré comme un très grand film. On a souvent insisté sur la musique d’Anton Karas pour expliquer l’attachement qu’on a au Troisième homme. Mais en réalité outre que le film est très bien scénarisé et photographié, la réussite vient d’un étrange mélange des genres, ou plutôt au mélange des points de vue.

Holly Martins se rend à Vienne pour y rencontrer son vieil ami Harry Lime. Mais sitôt arrivé, il apprend que celui-ci est mort. Il se précipite pour assister à l’enterrement. Là il va commencer à croiser des personnages louches, puis un policier anglais, Calloway qui le fait boire et l’interroge. Sans argent, il va pourtant rester à Vienne, occupée par les quatre puissances vainqueur, et découvrir que la mort de Lime n’est peut-être pas accidentelle, car un troisième homme a participé à l’évacuation du corps. Il va donc navigué dans une Vienne en ruine à la recherche de renseignements : les témoins se contredisent. Mais il va finir par apprendre que Lime était impliqué dans un trafic de fausse pénicilline. Anna Schmidt dont ce n’est d’ailleurs pas le vrai nom est l’ancienne maîtresse de Lime, recherchée par les Russes, charme Martins, mais elle s’en détournera rapidement dès lors que celui-ci trahit Lime.

Holly Martins échappe aux hommes de Popescu

Comme on le voit les caractères ne sont pas entiers, et les motivations profondes de Martins font question : est-il vraiment amoureux d’Anna, n’est-il pas jaloux des facilités réelles de Lime ? Il y a donc des trahisons dans tous les sens. Si Lime semble se désintéresser du sort d’Anna, il n’en écrit pas moins son nom accolé à un cœur transpercé d’une flèche sur la vitre de la cabine de la grande roue. Le film a été tourné en grande partie en décors naturels, c’est-à-dire dans une Vienne à moitié en ruines consécutivement à la fin de la Seconde guerre mondiale. Et c’est sans doute dans ce décor de fin du monde que se trouve la clé des comportements des individus dont le sens moral s’est effondré en même temps que les murs de la cité. De ce point de vue on peut dire que c’est un film matérialiste : Martins, écrivain médiocre et fauché qui signe des westerns sous pseudonyme, est prêt à beaucoup contre des avantages matériels. Si bien que si Lime a un comportement condamnable, il ne semble plus guère amoral que Martins ou même que le major Calloway qui use d’un chantage assez odieux pour encourager Martins à trahir son ami.

Au ba de la grande roue, Martins a rendez-vous avec Harry Lime

Le film est rondement mené, avec une utilisation magistrale des décors naturels, y compris les égouts de la ville. La photo de Robert Krasker est magnifique et a été d’ailleurs couronnée d’un Oscar en 1951. Les jeux d’ombres et de lumière désorientent aussi bien Martins que le spectateur et donne à la ville une personnalité maléfique. La majorité du film se déroule la nuit dans des rues et des cabarets presque vides, comme si les populations se terraient de crainte de réveiller des vieux démons.

Martins pense voir Anna partir par le train

Si on associe souvent ce film au nom d’Orson Welles, c’est pourtant Joseph Cotten qui le porte sur ces épaules. Evitant tout monolithisme, il trouve sans doute là son meilleur rôle. Mais l’ensemble de la direction est très bon. Orson Welles a assez peu de scènes, il n’apparait qu’au bout d’une heure de film, mais il apporte une grande intensité à son rôle d’aventurier revenu de tout et prêt à tout. Alida Valli est parfaite dans le rôle de la cosmopolite Anna. On donnera une mention spéciale à Trevor Howard qui est le major Calloway, et aussi à Bernard Lee – le futur M des premiers James Bond – qui joue Paine qui décédera tragiquement. Les autres figures qui peuplent le film semblent toutes sorties d’un film d’Orson Welles et il semble bien que The third man ait à son tour influencé Orson Welles dans le développement de son projet Mr Arkadin. Le baron Kurtz, le sinistre et menaçant Popescu, le concierge de l’immeuble où vivait Harry Lime, sont des sortes de gargouilles grimaçantes.

Dans les égouts de Vienne la fuite d’Harry Lime est sans espoir

Les morceaux de bravoure cinématographiques sont nombreux, à commencer bien sûr par les poursuites dans la ville vide et détruite et pour continuer par celles des égouts où Lime est fait comme un rat, avec une profondeur de l’espace parfaitement bien saisie. De l’influence des premiers films noirs, Carol Reed retiendra aussi cette manière particulière de filmer les escaliers en spirale qui accroit le trouble des protagonistes. Mais d’autres scènes moins spectaculaires retiennent l’attention : par exemple la dénonciation de Martins comme assassin par un gosse manifestement mauvais qui a le désir de nuire chevillé au corps. Certains ont reproché la multiplication des plans obliques, des angles étranges, d’autres au contraire ont voulu y voir justement là la main de Welles. Mais c’est un faux procès, à cette époque on s’essayait aussi a créé par tous les moyens une grammaire cinématographique nouvelle.

Martins attendra Anna en vain à la sortie du cimetière

Au total si ce n’est pas un des meilleurs films noirs qui n’ait jamais été tourné, les caractères manquent un peu de finesse et de chaleur, c’est un excellent film qui se voit et se revoit avec un grand plaisir.

[1] Voir Peter Bogdanovich, Moi, Orson Welles, Belfond, 1994.

votre commentaire

votre commentaire