-

Une des œuvres les plus célèbres et les plus représentatives du film noir. Sa célébrité déborde le cercle des cinéphiles monomaniaques qui, comme moi, passe un temps déraisonnable à regarder des vieilles pellicules en noir et blanc, espérant y trouver toujours quelque chose d’étonnant. Pourtant au départ ce n’est qu’une petite nouvelle d’Hemingway, quelques pages écrites comme en passant, un récit de Nick Adams, le jeune homme qui est censé être le double de l’auteur lui-même. On connait le sujet : deux tueurs arrivent dans un petit restaurant de la banlieue de Chicago, et après avoir neutralisé le patron et son employé, ils vont tuer Andreson, un ancien boxeur d’origine suédoise. Nick Adams va réussir cependant à s’échapper et à prévenir le « suédois ». Mais celui-ci ne veut plus fuir et acceptera son sort.

Deux tueurs patibulaires se présentent

La nouvelle n’est en fait que le point de départ du film : c’est en quelque sorte sa fin. Jim Reardon va être chargé d’enquêter sur le suédois. Cela va être l’occasion de multiples flash-backs emboîtés les uns dans les autres. Au fur et à mesure qu’il progresse dans son enquête, l’histoire continue de courir autour d’une sombre histoire de hold-up et de butin pas très justement partagé. A la base du chef-d’œuvre de Siodmak il y a d’abord un scénario complexe et astucieux dû à Anthony Veiller. A ce scénario auraient collaboré également Richard Brooks et John Huston. Siodmak serait arrivé d’ailleurs un peu par hasard sur le tournage, Don Siegel avait été contacté pour le réaliser.

Le suédois ne veut plus fuir

C’est un film de Siodmak dans la manière de travailler les ombres, les plans larges ou la profondeur de champ, la mobilité toujours très sûre de la caméra. Mais c’est tout autant un film du grand producteur Mark Hellinger. C’est lui qui a lancé Burt Lancaster avec qui il tournera encore Les démons de la liberté de Dassin, dont il produira aussi The naked city. Ces films sont emblématiques du film noir des années quarante. Mais Hellinger décédera très jeune d’une crise cardiaque et n’aura pas le temps d’accomplir une très longue carrière. Richard Brooks qui avait travaillé avec Hellinger et qui venait comme lui du journalisme, lui consacrera un roman. C’était un producteur très directif et autoritaire qui savait parfaitement ce qu’il voulait. Et on peut dire sans trop se tromper qu’il a eu une influence considérable sur l’évolution de Robert Siodmak vers le genre noir.

Il y a évidemment les morceaux de bravoure qu’on connait : l’arrivée des tueurs dans la petite ville au début de la nuit. Ou le travelling avant qui permet de traverser sans encombre l’appartement luxueux de Colfax. Et puis il y a les ambiances très travaillées comme celle du restaurant où Lubinsky vient pour arrêter Kitty, ou l’atmosphère du combat de boxe.

Mais tous les codes du film noir sont là, utilisés à bon escient et sans ostentation, les jalousies qui plongent les pièces dans la pénombre, l’importance des escaliers, que ce soit quand les tueurs montent chez Ole, ou quand Reardon et Lubinsky viennent pour coincer Colfax et Kitty. La précision de la mise en scène se trouve non seulement dans les scènes en mouvement, comme le hold-up, mais dans des plans plus statiques comme le baiser que Kitty accorde à Ole pour ensuite le trahir. Cette simple scène est terrible tant elle dévoile les mauvaises intentions de Kitty qui s’entortille autour d’Ole pour mieux l’affaiblir et le tuer. Il y a des scènes presque tendres entre Ole et le vieux truand Charleston qui aime à contempler les étoiles à travers les barreaux de sa cellule. Mais il y a beaucoup de finesse aussi dans la façon dont Siodmak rend le trouble qui gagne Reardon dans sa confrontation avec Kitty.

Jim Reardon est chargé d’enquêter sur la mort du suédois

Le film est centré sur le personnage de Reardon interprété par le très bon Edmond O’Brien, mais ce n’est pas lui qu’on retient. Ce sont les deux débutants qui ne sont pas tant présents que cela à l’écran. C’était en effet le premier film de Burt Lancaster et le film qui fit d’Ava Gardner la star que l’on connait. Ils ont une telle aura que même leur absence c’est encore eux !! Burt Lancaster déploie déjà dans le rôle d’Ole toute l’étendue de sa palette. Il est tour à tour sûr de lui et de sa force, puis désespéré et suicidaire quand il comprend que Kitty l’a abandonné. Ava Gardner n’est pas très à l’aise dans ce rôle de femme fatale. Elle n’a encore guère de métier, mais sa seule présence est magique, dégageant une énergie incroyable. Albert Dekker est impeccable avec sa perruque dans le rôle de Colfax. Les petits rôles sont tenus par des spécialistes du film noir, les tueurs sont incarnés par William Conrad et Charles McGraw, et on reconnaîtra Jack Lambert dans le rôle de Dum-Dum.

Ole est séduit tout de suite par Kitty

On peut préférer Criss-Cross de Siodmak qui dans le genre noir semble un peu plus aboutit, quoiqu’il reprenne la même thématique d’un homme qui se perd presque volontairement pour une femme qui manifestement se moque de lui. Dans ce film il y aura d’ailleurs une scène de hold-up presque similaire. Mais en tous les cas on peut voir et revoir très souvent ce film sans s’en lasser et en y redécouvrant toujours quelque chose de nouveau. Il y aura un remake de ce film par Don Siegel, en 1964, rebaptisé en France, A bout portant. Film en couleurs fait pour la télévision, il est pourtant très bon et propulse Lee Marvin sur le devant de la scène. Et puis il y aura un autre film inspiré des Tueurs, un court métrage réalisé en 1956 par Andrei Tarkovsky, il s’agissait de son diplôme de fin d’études qui manifestement était inspiré du film de Siodmak.

Ole veut récupérer le butin

Reardon retrouvera Kitty

Siodmak et Hellinger sur le tournage de The killers

votre commentaire

votre commentaire

-

Plein soleil est un film clé, aussi bien dans la carrière d’Alain Delon, que dans celle de René Clément. Alain Delon n’avait fait jusque-là que de toutes petites choses au cinéma comme Quand la femme s’en mêle, Christine ou Sois belle et tais-toi. Si cela lui avait permis de révéler déjà une forte présence à l’écran, rien ne disait qu’il était un comédien talentueux. Plein soleil va tout changer. On sait que c’est en voyant ce film que Luchino Visconti décida de l’engager pour Rocco et ses frères. Par ailleurs, René Clément était déjà un réalisateur reconnu dans le monde entier, ayant obtenu d’énormes succès auprès de la critique et du public, ayant raflé à cette époque déjà de nombreux grand prix à Cannes et à Venise. Il avait déjà fait La bataille du rail, Jeux interdits, Les maudits, Au-delà des grilles, avec une forte imprégnation de la thématique de la guerre et de ses séquelles. Mais Plein soleil réoriente sa carrière et sa manière de faire du cinéma. C’est son premier « film noir ». au fil des années, Plein soleil prend une importance de plus en plus grande et devient un classique pour les cinéphiles du monde entier.

Le sujet est connu : Tom Ripley est mandaté par Greenleaf, un richissime entrepreneur pour décider son fils Philippe rentrer aux Etats-Unis. Mais durant ce voyage il va se créer une intimité bizarre entre Tom et Philippe, une intimité faite d’admiration et de haine qui va pousser Tom à tuer Philippe lors d’un périple en mer, puis de prendre sa place aussi bien pour jouir de son argent que dans le cœur de Marge. Tom éliminera tous ceux qui se trouvent sur son chemin, comme ce pauvre Freddy Miles qui dès le départ ne l’aimait pas et s’en méfiait.

La trame est celle d’un roman de Patricia Highsmith. Elle était déjà un auteur reconnu, son premier ouvrage, Strangers in a train, avait connu un gros succès et avait été adapté par Alfred Hitchcock. Certes le film n’était pas très bon, mais il avait eu un retentissement énorme[1]. Patricia Highsmith était donc un auteur célèbre qui semblait ouvrir la voie à une autre façon d’écrire des romans noirs. Les siens étaient volontiers psychologiques et amoraux. Mais Plein soleil est une adaptation de Mr. Ripley, on pourrait dire que d’un certain point de vue il en trahit le principe. En effet dans l’esprit de Patricia Highsmith, Tom Ripley est dans ce premier épisode un tueur en série qui échappe par sa malice au châtiment en permanence. Cet anti-héros sera d’ailleurs le sujet de pas moins de 6 romans entre 1955 et 1991. C’est donc le personnage central de l’œuvre de Patricia Highsmith. Bien que le film et le livre aient tous les deux un caractère amoral et très moderne, ils différent sur de nombreux points. Pour aller très vite, disons que Highsmith a un peu plus insisté sur l’homosexualité latente de Tom Ripley. Quoi que par la suite elle ait avancé que l’homosexualité de Ripley n’était pas un problème, puisque par la suite il sera même marié. Mais enfin l’ouvrage est la description d’un jeune homme, Tom, qui est très séduisant et très intelligent, mais terriblement coincé et mal dans sa peau. Le crime qu’il va commettre le libérera de ses propres insuffisances. René Clément même s’il souligne l’ambiguïté de la scène où Tom enfile les vêtements de Philippe, met plus en avant l’opposition entre un fils de milliardaire et un jeune homme pauvre qu’il ne cesse de rabaisser. Il y a donc un aspect lutte des classes qui n’est pas vraiment souligné chez Highsmith. D’ailleurs dans le livre Greenleaf, le fils, qui porte le prénom de Richard – dans le film il se prénomme Philippe sans que cela change beaucoup les choses – vit à l’aise, mais n’est pas aussi riche qu’il ne paraîtra dans le film. Bohème et un peu dépressif, il a seulement une rente, il ne se gêne pas pour vivre sur le maigre pécule de Tom. La fin est bien sûr différente, puisque dans le film Ripley sera arrêté, non pas parce que le crime ne paie pas, mais plutôt parce que les amours de Marge et de Tom sont fausses et vouées nécessairement à l’échec.

A Rome Philippe et Tom font la fête

Le livre a été une grande réussite et salué comme tel. Il obtiendra le Grand Prix de la Littérature Policière en 1957 dans la catégorie roman étranger. Cette même année-là, Frédéric Dard, avait obtenu ce même prix dans la catégorie roman français. Rapprocher les deux auteurs n’est pas du tout fortuit. En effet, le roman de Patricia Highsmith a exercé une influence sans doute décisive sur l’évolution de la carrière du créateur de San-Antonio. Il s’en inspirera directement pour écrire un épisode de Kaput intitulé La dragée haute. Le scénario est moins diffus que le livre, il ramasse les développements, élimine les scènes répétitives et simplifie les personnages : par exemple dans le film Marge et Philippe habitent ensemble une belle maison, tandis que dans le roman ils ont des relations plus distantes.

Tom commence à s’identifier à Philippe en enfilant ses vêtements

Détesté par la Nouvelle Vague, et particulièrement par le cuistre François Truffaut dont les œuvres ont beaucoup vieilli, le film de René Clément est pourtant résolument moderne et ne s’apparente en rien à une production de studio sensée qualifiée la production de qualité à la française. La mobilité de la caméra, le tournage sur les lieux de l’action rendent le film bien plus juste et fort que n’importe quelle œuvre de studio d’Hitchcock que Truffaut encensait de façon inconsidérée. Dans Plein soleil, on trouvera de nombreuses scènes filmées à même le quotidien, par exemple l’errance de Tom et Philippe au début dans Rome, avec une lumière relativement faible et peu artificielle, ou encore la belle scène où Delon traverse le marché aux poissons au milieu de la foule ordinaire. Il y a des moments de bravoure lorsque Delon se retrouve tout seul sur le bateau. On sait que la scène fut difficile à tourner et que Delon était malade à cause de la mer. Mais il y a des scènes plus étonnantes par exemple celle où Delon enfile les vêtements de Philippe et commence à se regarder en reprenant les intonations de Philippe. C’est évidemment Ronet qui doublait Delon dans cette imitation, mais ce narcissisme est glaçant. Toutes les scènes sont millimétrées, René Clément assurant lui-même le montage du film, il y a une vigueur étonnante pour un film qui a plus de cinquante ans d’âge maintenant. On en rajoutera encore deux autres : celle où Tom apprend à contrefaire la signature de Philippe. Alors que Patricia Highsmith ne s’intéresse pas à l’aspect technique de la question, au contraire Clément en mettant l’accent sur celui-ci donne à Tom l’aspect d’un artisan qui peaufine peu à peu ses compétences criminelles. Et puis bien sûr le meurtre de Freddy et l’évacuation pénible du cadavre.

Tom annonce à Philippe qu’il a le projet de le tuer et de prendre son identité

Si les décors n’ignorent rien de la pauvreté du pays que Tom et Philippe traversent, ils donnent pourtant à voir aussi une certaine joie de vivre qu’avant on attribuait spécifiquement à l’Italie. On remarque que le crime initiatique de Tom a lieu au bord d’un yacht de toute beauté, symbole de la richesse satisfaite des puissants de ce monde. Dans le livre c’est seulement au bord d’un petit canot à moteur que le meurtre se déroule. L’excellente photo d’Henri Decae qui fut comme on le sait le photographe de Jean-Pierre Melville et qui retravaillera avec René Clément, capte magnifiquement la lumière de l’Italie du Sud, la blancheur des maisons, le bleu du ciel et de la mer. On ressent presque physiquement cette chaleur torride. Il y a aussi cette manière particulière de saisir l’architecture de la ville de la maison. C’est lui qui choisissait les objets qui décoraient les lieux.

Solitaire, Tom se promène au milieu du marché

Evidemment la grande réussite du film va être portée par des acteurs en état de grâce. Au premier rang de la distribution il y a Delon qui devait au départ incarner Philippe Greenleaf et Maurice Ronet, bien plus connu alors devait être Tom, il avait été engagé suite à une défection de Jacques Charrier alors une grande vedette suite au film de Marcel Carné, Les tricheurs, mais Delon finalement convainquit René Clément s’inverser la distribution. René Clément qui s’est toujours bien entendu avec Delon et qui aimait louer sa loyauté et son intelligence, s’est par la suite félicité d’avoir suivi ce choix. Delon domine le film, du début jusqu’à la fin. Séduisant et manipulateur, il déploit une énergie formidable dans cette volonté de dépouiller totalement Philippe de tous ses attributs. Maurice Ronet est aussi très bon, mais il disparait avant la moitié du film. Il incarne très bien ce riche oisif, méprisant, joueur et mélancolique. Et puis il y a Marie Laforêt dans le rôle de Marge. Elle a dit par la suite qu’elle s’était plutôt ennuyée durant le tournage, Delon, Ronet et Clément faisant un peu bande à part. Les seconds rôles sont très bien typés, particulièrement celui de Freddy tenu par Bill Kearns dont la spécialité était de jouer les Américains un peu lourds dans des films européens. Erno Crisa incarne l’inspecteur Riccordi et une mention spéciale doit être accordée à Elvire Popesco qui – tiens encore une coïncidence – retrouvera plus tard sur la scène Frédéric Dard pour La dame de Chicago. On y croisera aussi dans un rôle de figuration Romy Schneider qui à l’époque était la fiancée officielle d’Alain Delon.

L’inspecteur Riccordi enquête sur la disparition de Philippe

René Clément avait conscience de la réussite exceptionnelle de Plein soleil. Il avait pris un grand soin au choix des lieux de tournage dans l’Italie qui respectent assez bien les lieux décrits par Patricia Highsmith. Il avait aussi accordé une attention particulière à la musique de Nino Rotta qui devait pour incarner le sud de l’Italie s’inspirer de Bellini le grand compositeur romantique sicilien. Le succès public fut immédiat, mais surtout il fut mondial et durable. Dans les années soixante c’est un film qu’on ressortait fréquemment. Mais avec le temps et les nombreuses rééditions en DVD puis en Blu ray, le film a encore pris de l’épaisseur et est vu maintenant comme un chef d’œuvre incontournable. Il est vrai qu’il n’a pas pris une ride. Il aura d’ailleurs une postérité étonnante. D’abord parce que le film de Jacques Deray qui date de 1968, La piscine, film dans lequel Delon tue une nouvelle fois Maurice Ronet, est clairement démarqué de Plein soleil. Mais il y a eu aussi avant cela Claude Chabrol qui en 1962 tournera L’œil du malin sur un scénario de Paul Gégauf qui avait travaillé avec René Clément sur Plein soleil. Mais évidemment Claude Chabrol n’est pas Clément et Jacques Charrier n’est pas Delon. On ne dira rien ici du film d’Anthony Minghella, Le talentueux M. Ripley, qui date de 1999, si ce n’est que malgré des moyens financiers importants et une bonne distribution reste relativement inutile.

Tom va séduire Marge

Lors de sa ressortie en Blu ray, Delon s’était rendu à Cannes pour rendre un vibrant hommage à René Clément en 2013. C’était aussi l’année du centenaire de la naissance du réalisateur qui aimait beaucoup les bateaux et qui passait une partie de son temps libre dans sa maison de Monte Carlo.

Voici le lien ci-dessous de l’hommage que Delon rendit à René Clément lors de la ressortie en 2013 de Plein soleil

Tom se croit à l’abri de la justice

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/l-inconnu-du-nord-express-strangers-on-a-train-hitchcock-1951-a114844738

votre commentaire

votre commentaire

-

Si tous les ouvrages de Pécherot ne sont pas des chefs-d’œuvre, certains sont très grands, je pense notamment à L’homme à la carabine dont j’avais rendu compte, et aussi aux pastiches de Léo Malet. Publiés le plus souvent à la Série noire, ils ne ressemblent presque pas à de la littérature policière, sauf peut-être les tout-premiers et Soleil noir qui étaient on peut le dire un peu convenus. Si on voulait le définir plus précisément, on le situerait plus volontiers comme un descendant lointain de la littérature prolétarienne tendance libertaire. Les références aux héros de la Commune sont explicites.

L’histoire n’est pas tout à fait une histoire, c’est plutôt le récit de la Commune de Paris telle qu’elle s’est enflammée et telle qu’elle est morte, et les séquelles des années qui ont suivi. C’est donc un devoir de mémoire, une manière d’entretenir le souvenir de ceux qui se sont battus et sont morts pour ne pas avoir voulu vivre à genoux, pour construire un monde plus juste et plus fraternel. C’est donc un livre assez triste comme son titre le laisse entendre. Fort bien documenté, on voit que Pécherot a lu beaucoup sur la Commune, et notamment Lissagaray, c’est une sorte de livre d’histoire passionné. Rien ne nous est épargné des naïvetés et des erreurs des Communards, jusqu’aux massacres délibérés perpétré sous la direction de Thiers, cette canaille.

Paris dévasté après le passage des Versaillais durant la Semaine sanglante

A travers cette lecture de la Commune, il y a bien des héros de papier, Dana et Marceau, mais ils ne commencent à prendre leur sens qu’à partir du 2ème tiers de l’ouvrage. C’est d’ailleurs à partir de ce moment-là qu’on va entrer dans la modernité. Ce sont les débuts du cinéma et la vie après les massacres des Communards a repris son cours. La France va devenir moderne et les rêves des Communards s’effaceront. Marceau est un rêveur – il rêve de la femme qu’il n’a pas eu, de Dana, des poètes et des artistes croisés ici et là – mais ce rêve est aussi l’envers de l’idée de révolution. Il court après des ombres, refusant de voir le passé s’effilocher au fil du temps. Il devient vieux sans s’en rendre compte. C’est sans doute à ce titre que cet ouvrage est finalement très moderne, l’histoire a bifurqué au mauvais endroit durant la Semaine sanglante, et depuis nous nous enfonçons dans des bégaiements insolites qui n’amusent plus personne, sans voir l’issue de ce cauchemar qu’on appelle « développement économique ».

Il y a des ingrédients du roman noir, la quête d’un passé qui est aussi un quête de vérité. On y croise même un détective de chez Pinkerton. Le cirque de Buffalo Bill, Charles Pathé, l’affaire Dreyfus, Verlaine et puis Rimbaud. C’est d’ailleurs Rimbaud qui est le fil conducteur de cette rêverie au rythme des vers du Bateau ivre.

Mais on aurait tort de penser que c’est seulement un ouvrage un peu mélancolique et militant qui à travers un mystère célèbre un événement glorieux du passé prolétaire, parce que Pécherot a un style bien à lui. Les phrases sont souvent très courtes, imprimant un rythme rapide, mais le vocabulaire est particulièrement bien choisi : il fait revivre des mots et des façons de parler populaires qui ont fait justement qu’il existait dans le temps une culture ouvrière qui a disparu et s’est perdue dans les dents et les redents de la marchandisation de la culture. Mais Pécherot est assez fin pour que ça ne tombe pas dans le procédé. A croire qu’il n’y a plus que dans le roman noir qu’on trouve encore du style. La description du cirque de Buffalo Bill est suffisamment sinistre pour décrire clairement ce qu’est cette marchandisation du monde et la fascination qu’elle entraîne.

votre commentaire

votre commentaire

-

Joe Hill appartient à la légende du mouvement social aux Etats-Unis. D’origine suédoise, il est venu au début du XXème siècle en Amérique pour y rechercher la liberté et un avenir meilleur. Membre des IWW – International Workers of the World – syndicat révolutionnaire et d’esprit libertaire, il sera accusé d’un double meurtre et sera exécuté. Mais évidemment le procès a été biaisé et pour tout le monde c’est seulement l’occasion de se débarrasser d’un militant révolutionnaire encombrant. Son procès et son exécution sont vécus aux Etats-Unis comme le reflet de la sauvagerie du capitalisme américain. En effet, au début du XXème siècle, les luttes sociales sont nombreuses et violentes, la répression patronale qui s’appuie aussi sur les rouages de l’Etat, est sans pitié.

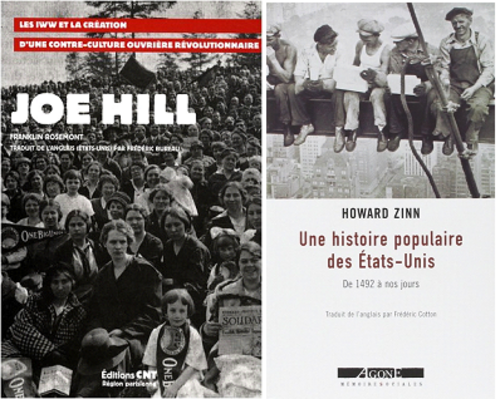

Joe Hill se retrouve un peu de partout dans la littérature contestataire des Etats-Unis. Il est présent dans l’ouvrage de John Dos Passos, USA, on le retrouve aussi dans Une histoire populaire des Etats-Unis d’Howard Zinn. Les éditions de la CNT viennent de ressortir l’ouvrage de Franklin Rosemont. Chanteur mettant en scène les luttes sociales avec humour et passion il devint un symbole de résistance pour les travailleurs, il a été aussi célébré par les chanteurs de protest songs, pour ne parler que des plus connus, Joan Baez, et Bob Dylan disait que c’est Joe Hill qui avait motivé sa démarche. C’est donc à la fin des années soixante et au début des années soixante-dix, que Joe Hill revient sur le devant de la scène. On note qu’au moment où le film de Bo Widerberg ressort, grâce à la pugnacité de Malavida, cela fait un siècle entier que Joe Hill a été exécuté.

Le vrai Joe Hill, vivant, puis fusillé

Si Bo Widerberg a mis en scène Joe Hill c’est aussi bien parce que Joe Hill était d’origine suédoise – né Joël Hägglund il utilisait aussi le nom de Joe Hillström – qu’il aimait célébrer les luttes sociales du passé pour en réactiver la mémoire. Bo Widerberg venait lui-même d’un milieu pauvre où la mémoire des luttes sociales était un outil et une nécessité. Autodidacte, il n’a pas eu le chemin facile. On pourrait rapprocher sa démarche, au moins dans un premier temps, non pas de la littérature militante, mais plutôt de la littérature prolétarienne qui vise à travers son développement l’expression d’une thématique et d’une sensibilité propre à la classe ouvrière, une négation de la culture bourgeoise. A partir de là deux problèmes vont se poser : d’abord écrire un scénario qui aille un peu au-delà de la relation factuelle de ce qu’a été la vie de Joe Hill. Bo Widerberg, auteur complet, s’impliquera lui-même dans son écriture. Ensuite transmettre une forme de passion sans être ennuyeux. Autrement dit dépasser l’aspect militant du propos, en quelque sorte ne pas faire du Ken Loach, un film faussement documentaire. La vérité peut s’atteindre en l’occurrence autrement que par l’exactitude factuelle de la reconstitution historique.

Joe et son frère Paul arrive à New York

Le scénario est astucieux et ne s’étend pas ni sur la misère sous-jacente, ni sur les excès de la répression. Elle donne plutôt le point de vue d’un homme qui, en quête de liberté réinvente les formes de la vie sociale au fur et à mesure de son périple. De même, Bo Widerberg ne perd pas son temps à démontrer que le procès de Joe a été biaisé. Si Joe Hill est un héros c’est parce qu’il est porté par une poésie qui s’élève au-dessus de la matérialité misérable du quotidien. Il est le porte-voix des IWW, syndicat qui ne cherche pas à se battre seulement pour l’amélioration du quotidien, mais plutôt à en finir avec le capitalisme qui détruit tant de vies. Incapable de se fixer, il refusera de rester avec Cathy qui pourtant lui permettrait d’avoir une bonne vie tranquille. Son idéal est ailleurs que dans la répétition des schémas traditionnels. Bien au-delà d’un film militant, il montre des êtres vivants qui chantent, agissent dans une sorte de fraternité dont on n’a plus bien l’idée aujourd’hui. L’amitié et l’amour sont présents évidemment, mais ils ne sont que des éléments de cette quête de liberté.

Joe Hill assiste impuissant à l’expulsion du Renard et de sa famille

La réalisation de Bo Widerberg est à la fois lyrique et sobre, avec un jeu sur les couleurs qui donne un aspect pictural au film. C’est une constante d’ailleurs de tous ses films. Cela est d’ailleurs facilité par le choix des décors et des paysages. On comprend que l’Amérique est un grand et beau pays où la vie pourrait être bonne et facile. Plutôt que de viser à une illustration de la vie de Joe Hill jusqu’à sa fin tragique, Widerberg procède par une succession de tableaux qui font vivre les personnes dont Joe croise la route. Le développement des relations avec la Renard un enfant voleur qui fait vivre une famille de son étrange métier, vont lui faire découvrir l’arrogance des riches et les difficultés de la vie de ceux qui ne possèdent rien. La recherche de son frère Paulie lui fera partager la route d’un hobo ultra-individualiste qui vit dans les redents de l’économie ordinaire, chapardant ici ou là au gré de son errance sans but. L’émotion qu’on trouve dans la mort de Joe Hill est peut-être un peu plus convenue. Mais l’analyse des relations avec la belle Cathy, ou celle qui est suggérée avec Lucia permet de développer une grande complexité de caractère. Joe Hill n’est pas un saint. Et puis Widerberg sait très bien filmer les trains comme dans les meilleurs westerns, ce symbole de la liberté et de la transgression des espaces.

La première rencontre entre Joe et les IWW

Le rôle-titre est porté par Thommy Berggren. Acteur suédois aux origines prolétariennes, il n’a pratiquement tourné qu’avec Bo Widerberg. Il est toujours très bon dans des rôles distanciés, un peu rêveurs. Il rend tout à fait cette forme d’innocence qui lui sert de moteur pour soutenir sa quête de liberté et son indignation face à la répression patronale. Il est magnifique en chanteur qui détourne les paroles d’une chanson de l’Armée du Salut pour mieux en dénoncer la logique de soumission, ou encore quand il plaide son innocence avec beaucoup de colère. Mais Widerberg aime aussi beaucoup filmer les femmes, en ce sens il se rapproche de son maître Ingmar Bergman. Le choix des deux femmes dont Joe Hill tombe amoureux est judicieux, Cathy Smith qui incarne Vathy, et Anja Schmidt qui est Lucia, possèdent une beauté étrange et sauvage qui éloigne d’Hollywood et de ses canons.

Une mention spéciale doit être accordée au petit Kevin Malave qui incarne le Renard avec une belle sensibilité. C’est presque lui qui fait l’éducation de Joe Hill quand celui-ci débarque à New York.

Joe qui traverse l’Amérique voit de ses yeux l’expulsion des grévistes de la ville

Des scènes fortes il y en a beaucoup. A commencer par le vol d’une écharpe de fourrure qui commence comme une comédie et qui se termine dramatiquement lorsque la riche bourgeoise à la poursuite du Renard s’égare dans des rues sordides où la misère éclate à tous les coins de rue. Ou encore l’accident dans la mine où Joe Hill s’est fait embaucher : un jeune garçon trouvera la mort parce que le contremaître fait accélérer les cadences sans se préoccuper des conditions de sécurité. On peut voir ce film aussi comme un hymne à la jeunesse : l’Amérique est un pays jeune, Joe Hill est jeune lui aussi, et cette jeunesse luxuriante se heurte aux duretés d’un système économique et social répressif. Si la cause sociale a besoin de mythes et de légendes, et si elle s’inscrit dans la conservation d’une mémoire, alors Joe Hill est un film indispensable. On y entendra aussi chanter Joan Baez ce qui ne gâche rien à l’ensemble.

Pour porter la bonne parole, Joe se fait chanteur

Joe Hill déclenche une grève chez Humphrey’s

Joe reçoit en prison son ami Ted

Joe va être fusillé

Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les IWW

La mémoire de Joe Hill n’a pas disparu aux Etats-Unis

4 commentaires

4 commentaires

-

Ida Lupino est une icône du film noir. Certes en tant qu’actrice elle n’a pas fait que des films noirs, mais ce sont ceux-là qui restent accrochés à nos mémoires. Elle a en outre la qualité rare, surtout à son époque, d’être une réalisatrice reconnue. Elle ne se contentait pas seulement d’être une actrice de talent, ou même une réalisatrice reconnue, il lui arrivait aussi d’écrire le scénario, comme par exemple sur le très bon film de Don Siegel, Private Hell 36.

Très souvent cependant, ses films souffrent d’avoir des petits budgets, des vedettes peu attractives, ce qui l’empêche d’atteindre des scores importants. Pour ma part, je pense que ce manque de moyens évident n’est pas du tout un handicap pour elle, elle trouve des solutions toujours très intéressantes.

On aurait tort de passer rapidement sur la carrière de réalisatrice d’Ida Lupino, ses films contiennent toujours de belles qualités. The hitch-hicker est sans doute son film le plus connu. C’est le premier film noir mettant en scène les hasards d’une rencontre douteuse sur le bord de la route. Il inaugure ce qui va devenir un sous-genre du film noir, le film d’auto-stop. La force de ce film est de mettre des gens ordinaires face à une situation inattendue et terrifiante. C’est pourquoi souvent les films noirs fondés sur un autostoppeur qui apporte le malheur sur le bord de la route, virent parfois à l’horreur.

Emmett Myers s’est évadé et traverse la Californie pour aller au Mexique

Emmett Myers est un tueur qui s’est évadé. Il va essayer en faisant de l’autostop, de se cacher au Mexique pour embarquer vers des destinations où il n’est pas connu. En chemin il assassine plusieurs personnes qu’en même temps il dévalise. Il va finir par tomber sur un couple de vieux copains qui sont partis au prétexte de faire une partie de pêche pour faire une virée au Mexique. Ils rêvent de s’amuser, de prendre du bon temps en oubliant leur famille et leurs soucis quotidiens. Ils ont le malheur de prendre Myers en stop et ainsi ils deviennent leurs otages. Tandis qu’ils prennent des chemins détournés pour éviter les barrages, les polices mexicaine et américaine sont à leur recherche. Leur voiture ayant rendu l’âme ils vont faire le reste du chemin à pied pour rejoindre un petit port d’où Myers veut embarquer. Mais Myers sera finalement arrêté et tout rentrera dans l’ordre.

Collins et Bowen sont pris en otages par Myers

Le scénario s’est inspiré d’une histoire vraie, celle du tueur Billy Cook. Mais ce n’est pas le plus important parce qu’aux Etats-Unis la galerie des tueurs en série est tellement longue qu’on n’a que l’embarras du choix pour y trouver son inspiration. On dit aussi que Daniel Mainwaring – connu aussi sous le nom de Geoffrey Homes, auteur d’Out of the past – serait le véritable auteur de ce scénario, mais qu’il n’aurait pas été crédité au générique parce qu’il était blacklisté. Si cela n’est pas tout à fait certain, il est assez cocasse de voir qu’un des principaux protagonistes est incarné par Franck Lovejoy qui tourna dans le très douteux film de Gordon Douglas, I was a communist for the FBI, un des rares films anticommunistes de la période de la chasse aux sorcières qui eut un peu de succès. .

C’est un film noir à petit budget tourné pour la RKO ce qui semble expliquer qu’une grande partie du film se passe au Mexique avec des acteurs mexicains. Cette firme avait pris l’habitude de délocaliser ses productions au Mexique pour des raisons budgétaires, mais en même temps cela permettait de mettre en valeur un exotisme à la portée des Américains. Il dure à peine 70 minutes. Il réussit cependant à faire évoluer l’histoire et les personnages suffisamment pour faire oublier les répétitions presque inévitables des scènes de cruauté ou des ennuis qui guettent le trio tout au long de leur périple.

Le sadique Myers oblige Bowen à tirer sur une canette que tient Collins

La distribution repose sur un trio d’acteurs de qualité. D’abord il faut saluer la performance de William Talman dans le rôle du tueur cruel et un peu fou. Il est bien aidé il est vrai par son physique qui lui a fait endossé très souvent des rôles de mauvais sujets. C’est un habitué des films noirs de cette époque, plutôt cantonné aux seconds rôles. Il fera ensuite carrière à la télévision. Il manifeste une cruauté ordinaire en tourmentant ses deux prisonniers, son visage manifeste plusieurs fois une sorte de jouissance. Mais il est aussi très bon quand il exprime la peur lorsqu’il est finalement coincé par la police. Et puis il y a ce couple interprété par Edmond O’Brien et Frank Lovejoy. Ce sont des Américains un rien ordinaires, au physique passe partout. Les deux acteurs sont très bons. Edmond O’Brien est lui aussi un pilier du film noir. Ils représentent bien une forme de lâcheté ordinaire qui les empêche d’agir et de se libérer de leur tourmenteur. C’est donc une interprétation à trois, une sorte de huis clos qui est bien représenté aussi bien par l’enfermement dans l’automobile que par l’isolement dans le désert de tous les dangers. Le reste de la distribution est faite surtout d’acteurs mexicains. Curieusement il n’y a pas de femme dans ce film pourtant réalisé par une femme. On ne verra même pas les femmes de Collins et Bowen. A peine une Mexicaine qui accompagne son mari dans une automobile, mais elle ne dit rien.

Myers les menace tout le long du voyage

Evidemment il y a quelques absurdités dans le scénario, par exemple on ne comprend pas pourquoi Myers ne se débarrasse pas plus tôt de ses deux otages qui, une fois la voiture liquidée, ne lui servent à rien. Mais cette insuffisance est assez vite oubliée par la vigueur de la réalisation. Ida Lupino n’est pas seulement une femme réalisatrice, elle a un talent certain. Témoin, ces scènes en plan large qu’elle sait intercaler avec des plans moyens ou rapprochés pour donner de la profondeur à son histoire. Ou encore cette facilité à déplacer la caméra pour suivre l’action dans la très belle scène finale qui se passe de nuit avec des ombres qui se déplacent le long des quais. La photo est du grand Nicholas Musuraca qui est sans doute un des piliers de la photographie du film noir. On lui doit entre autres la photographie d’Out of the past. Ce qui n’est pas rien ou de Cat people.

Les polices mexicaine et étasunienne coopèrent pour retrouver le trio

Malgré les années qui passent, The hitch-hicker est un film incontournable, à la fois dans ce qu’il inaugure un sous-genre de films noirs, le film d’autostop, sous genre propice à l’expression de l’ambiguïté jusqu’à la paranoïa, mais aussi par ses qualités formelles et la rigueur de son approche. Mais il rappelle aussi qu’Ida Lupino n’était pas une réalisatrice d’occasion.

Sous la menace Bowen et Collins volent de l’essence

La fin du voyage se fera à pied

2 commentaires

2 commentaires