-

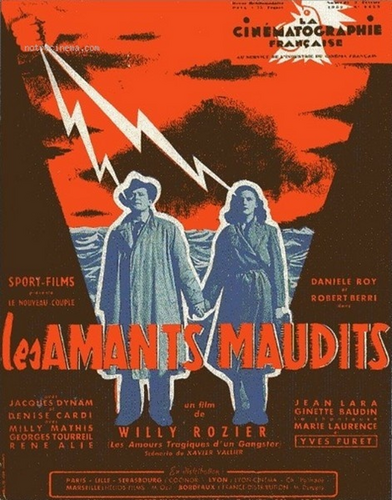

C’est un film intéressant, un des premiers à tenter de traiter de l’histoire de Pierrot le fou et du gang des tractions avant. Certes ce n’est pas l’histoire de Pierrot le fou qui avait des vraies connections dans le milieu, même si une partie de ce milieu le lâchera. Il reprend plutôt quelques aspects de la vie de Pierrot le fou, l’attaque de la poste de Nice, très célèbre en son temps, les planques de la bande dans une sorte de guinguette, et aussi l’attaque de la bijouterie qui lui sera fatale puisque blessé, il s’en ira mourir loin de Paris, et sera enterré à la sauvette au fond d’un jardin par ses complices. Mais le caractère du héros du film est très différent de celui de Pierrot le fou. En effet le légendaire gangster, Pierre Loutrel à la ville, qui fut l’amant de Martine Carol, avait eu une vie des plus tourmentée, passant par les Bat’ d’Af’où il deviendra ami avec le grand Jo Attia.

A Aix-en-Provence sur le boulevard du Roy René, Paul attaque un encaisseur

Paul Moretti est un garçon de café qui s’ennuie et qui rêve de devenir gangster. Le soir il fréquente les bals de la rue de Lappe. C’est là qu’il va rencontrer Jackie dont il va tomber amoureux. Dans un acte de révolte il va se débarrasser de ses oripeaux de garçon de café et partir sur les routes avec Jackie pour vivre une vie de voyou. Rapidement il va comprendre qu’il lui faut monter une bande pour réaliser des coups ambitieux. Evidemment les polices sont après lui, plusieurs fois il ne devra son salut que dans la fuite, en tirant sur les policiers. Mais il va lui arriver de se cacher derrière Jackie. Celle-ci va être blessée et cela va l’emmener à son tour à trahir Paul et à aider la police à le traquer. Mais dès le moment où elle va retrouver Paul, elle va retomber sous son charme, lui avouer qu’elle travaille pour la police et finalement repartir avec lui et sa bande pour monter des coups. Cela se terminera mal. Paul blessé va décéder pratiquement dans ses bras, mais avant de mourir il tuera Jackie.

A Nice la bande braque la poste

Film de gangster, Les amants maudits exploite la fascination que la figure de Pierrot le fou exerçait sur les foules. Sa violence, son audace, le fait d’échapper aux traques de la police, en faisait une sorte de héros. A la manière des films noirs américains, Willy Rozier ouvre et ferme son film sur une leçon de morale de la police, leçon sensée légitimer son film et le dédouaner de toute intention amorale. Evidemment personne n’est dupe.

Willy Rozier est un personnage à part dans le cinéma français. Il est célèbre aussi pour s’être battu en duel avec François Chalais. Ancien champion de natation, comme Henri Decoin, il faisait tout dans la production de ses films. Il écrivait les scénarios sous le nom de Xavier Vallier. Ce relatif isolement lui donnait une surface assez mince pour financer ses films. Bien que sa carrière soit assez hétéroclite, il lancera Brigitte Bardot dans Manina fille sans voile, il avait une prédilection pour le film noir et policier. A l’époque de la gloire d’Eddie Constantine dans le rôle de Lemmy Caution, il lancera un autre héros de Peter Cheney, Callaghan, sur les écrans français dans au moins trois épisodes.

Jackie blessée est récupérée par la police et va se mettre à son service

Autodidacte consommé, on ne trouvera pas chez lui une réalisation très sophistiquée. En effet, il multiplie les plans fixes et il filme le plus souvent ses acteurs d’une manière rapprochée. Il y a aussi une incapacité à utiliser la spécificité des décors naturels, alors que ceux-ci lui permettent d’éviter des lourds coûts de production en studio. Mais comme souvent dans les films minimalistes et fauchés, c’est des conditions matérielles un peu misérables que surgit l’intérêt du film. Par exemple cette scène où Jackie est allongée dans un lit d’hôpital, la porte s’ouvre et l’inspecteur Marvaux va l’interroger.

On retiendra donc d’abord ce parfum d’époque, revoir la Côte d’Azur quand elle était encore belle n’est pas le moindre des intérêts. La partie de pêche de Paul au bord de la Seine témoigne des ambitions finalement assez étroites des gangsters de cette époque.

Jackie retrouve Paul au bord de la Seine

L’interprétation est aussi très atypique. Le rôle de Paul est tenu par un très bon Robert Berri, ce même Robert Berri qui jouait au théâtre dans Les salauds vont en enfer. Je crois que c’est un de ses seuls premiers rôles au cinéma. Il a été par la suite habitué des rôles de brutes, de gangsters. Mais ici il est encore jeune et met bien en valeur l’ambiguïté de son physique sans charisme et de ses tendances criminelles. Jackie est interprétée par une complète inconnue, Danielle Roy. Je crois que c’est le seul film qu’elle a tourné. Peut-être même n’était-elle pas actrice professionnelle. Elle avait une sorte de beauté étrange qui va bien avec le film. La scène où dans la chambre elle prend la tête de Paul dans ses bras est tout à fait émouvante. On retrouvera d’autres acteurs connus, comme Jacques Dynam qui ici joue un gangster, ou Milly Mathis.

Paul a reçu une balle dans le ventre

Au final c’est un film assez bizarre, en tous les cas un chaînon manquant dans le long développement du film noir français. Rozier est souvent traité par-dessus la jambe, mais ses films valent le détour. Bach films vient de rééditer toute une série de films de Willy Rozier qui permettent de découvrir ou de redécouvrir une personnalité forte du cinéma d’après-guerre.

1 commentaire

1 commentaire

-

C’est le deuxième ouvrage qui paraît cette année sur le film noir français. Thomas Pillard avait choisi le film noir pour illustrer une thèse particulière. Ici il s’agit d’un panorama qui ne repose pas sur une définition précise de ce qu’est le noir. Les auteurs brassent large, ils essaient de saisir le mouvement dans toute son ampleur, mais aussi de prendre en compte les différents acteurs qui ont construit ce genre. Le sujet est vaste et le premier défaut de l’ouvrage est qu’il est trop étroit dans sa taille pour accueillir une étude détaillée de tous les aspects du film noir français. Le second défaut est que le film noir n’est pas défini clairement. D’après les deux auteurs dans ce genre film noir on pourrait aussi bien faire figurer Les aventures d’Arsène Lupin de Jacques Becker que Le trou du même Becker, ou les pochades de Lautner. On est assez étonné également d’y retrouver les films de Jacques Audiard dont la médiocrité n’a d’égale que l’imprécision du genre auquel ils se rattachent. Certes les définitions de Borde et Chaumeton ne sont pas intangibles, et souvent il faut les transgresser, mais elles ont le mérite de préciser de quoi est fait le genre.

L’ouvrage a été écrit par deux auteurs très différents, Denitza Bantcheva dont les ouvrages sur Melville, Clément ou Joseph Losey sont excellents. Et Roberto Chiesi qui a écrit des monographies sur Delon, Godard ou Depardieu plutôt assez plates. Le problème est que la répartition du travail entre les deux auteurs fait ressortir des disparités d’écriture assez fortes. Les chapitres écrits par Bantcheva sont mieux rédigés et bien plus intéressants que le reste, il y a un effort de théorisation, notamment quand elle essaie de caractériser le film noir des années 80. Les chapitres écrits par Chiesi ressemblent plus à des catalogues et collectionnent un nombre anormal de coquilles et d’erreurs.

Par exemple, le premier chapitre rappelle les origines du film noir à la française, et met en évidence le rôle décisif des écrivains qui ont fourni de la matière scénaristique, mais Chiesi attribue la création du personnage d’OSS117 à Louis C. Thomas.

Des auteurs de films noirs sont absents, comme Willy Rozier ou Robert Hossein, alors pourtant que Frédéric Dard avec qui il a débuté et développée une forme originale de films noirs est mentionné. A quoi bon revenir sempiternellement sur Touchez pas au grisbi ?

Jean Gabin dans le très méconnu Leur dernière nuit de Georges Lacombe

Bref à l’arrivée c’est un ouvrage un peu bancal, hésitant, sans doute écrit trop vite, probablement une commande. Seuls y trouveront leur compte les néophytes qui commencent à s’intéresser au film noir à la française. Mais il y a tout de même des passages intéressants, notamment dans la deuxième partie sur la prise en compte des formes architecturales et de l’espace. Et l’ouvrage met en scène également la place particulière de Jean Gabin qu’on peut considérer comme le vrai parrain du genre, sa carrière étant à cheval aussi bien sur les années d’avant-guerre que sur celles d’après la Libération, mais aussi à cheval sur les deux rives de l’Atlantique.

votre commentaire

votre commentaire

-

A l’évidence le film noir français a bel et bien existé, il forme un corpus très intéressant. Genre à la fois populaire et grave, il a été souvent minoré par une critique un peu paresseuse qui pense que le film noir est seulement et d’abord un genre américain. Il faut dire à la décharge de ceux-là que pendant longtemps il était assez difficile de voir les films discutés qu’ils n’étaient pas considérés comme s’élaborant dans le cours d’une cinéphilie sérieuse et savante, disons un peu bourgeoise sur les bords. Deux événements ont fait que le film noir est aujourd’hui mieux apprécié. D’abord leur numérisation permet une circulation sous la forme de DVD ou de Blu ray maintenant, des œuvres qui en forment le corpus. Pour dire la vérité je découvre toute les semaines ou presque grâce à ces nouveaux circuits de distribution des films noirs dont j’ignorais jusqu’à l’existence. Et puis le support numérique facilite l’étude du genre. On peut s’arrêter revenir en arrière, prélever des images ou des scènes complètes pour illustrer le propos. A l’époque de Borde et Chaumeton, la critique cinématographique se basait uniquement sur les films vus en salle. Certes c’était bien mieux pour apprécier les films, mais cela les rendait aussi plus difficile d’accès. Si on n’était pas Parisien c’était une vraie galère que de voir seulement les films des « grands » réalisateurs. On faisait des kilomètres, d’une ville à l’autre, on hantait les ciné-clubs où parfois on était accueillis sur de simples sièges de bois et où les copies étaient projetées sur des sortes de draps blancs. O n’imagine pas la galère que c’était de voir Gun Crazy ou Detour, ou même encore l’œuvre de Pierre Chenal.

Et puis, la critique était bien moins développée qu’aujourd’hui. Peu de livres, même quand on lisait l’anglais, sauf sur des « grands » réalisateurs, on se contentait des revues, Positif à laquelle je suis resté fidèle, Les Cahiers du cinéma, auxquels j’ai toujours été allergique pour cause de Nouvelle Vague, et quelques autres revues comme Cinéma avec derrière le numéro de l’année.

Cet ouvrage qui est la thèse de doctorat de l’auteur, sans doute refondue, part de l’idée très juste me semble-t-il que si le film noir américain a eu une importance décisive sur le cinéma en général et sur la manière de filmer, il n’a pas été la seule influence sur le film noir français. Autrement dit sa thèse s’articule sur le fait que si le cinéma français a été très fortement influencé après la guerre par le film noir américain, d’autres influences comme le réalisme poétique d’avant-guerre et le douloureux souvenir de l’occupation ont été déterminantes. Il rappelle fort à propos que le terme même de film noir n’a pas été créé par Nino Franck à propos de la cinématographie américaine, mais avant-guerre par la critique française. Par ailleurs, il va mettre l’accent sur le fait que par-delà la période de l’Occupation, le « noir français » des années cinquante s’inspire des films noirs d’avant-guerre. Des auteurs comme Carné ou Duvivier ou encore Pierre Chenal assurant la liaison entre les deux époques. La thèse s’articule sur l’idée que le noir à la française entre 1946 et 1960 se débat avec son passé, tente de sauver la tradition française et donc serait particulièrement rétrograde.

Autrement dit, il prend le contrepied exact de la thèse un peu fanée de Borde et Chaumeton selon laquelle il n’y a pas de film noir français. C’est une thèse évidemment que je partage et que j’ai développée assez souvent sur ce blog. C’est donc le premier ouvrage important sur le film noir français et à ce titre il doit être salué chaleureusement.

Dans son ouvrage illustre son propos avec un document publicitaire à propos du film de Pierre Chenal, document qui rappelle l’atmosphère « noire » du film

L’ouvrage se présente au-delà de ces principes comme une succession ordonnée d’analyses minutieuses de films. Pillard a un bon œil pour repérer la succession des plans et leur donner une signification à partir des objets, des attitudes en les historicisant. Et très souvent il apporte un regard nouveau sur des films très connus comme Nous sommes tous des assassins ou Manèges. Souvent cependant, les analyses sont un peu hâtives, et faire de Duvivier un cinéaste antisémite est exagéré. S’il y a des rémanences d’antisémitisme dans Panique, c’est plutôt à Simenon qu’on le doit. Il a tenu pendant plusieurs années une rubrique intitulée Le péril juif dans La gazette de Liège entre 1919 et 1922.

La prose antisémite de Simenon

Parmi les critiques qu’on peut adresser à Pillard, il y a d’abord cette manie de construire un « corpus » d’étude selon des principes discutables. En effet, en retenant trois moments et une poignée de film, il oblitère ce qu’a été vraiment le film noir français dans ces années-là. Or sa sélection pose problème puisqu’en effet il ne prétend pas discuter d’un échantillon, mais d’un ensemble qui formerait de façon exclusive un genre. Le choix des films qu’il range dans ce corpus n’est pas vraiment expliquer, il est justifié seulement à posteriori par les propres réflexions de Pillard.

De même la périodisation en trois périodes qui se chevauchent forcément paraît verser dans le principe, comme si ces périodes se succédaient malgré tout. Par ailleurs faire de La série noire pour rire – c’est la terminologie un peu niaise dont ce sert Pillard et qu’il emprunte semble-t-il à la critique de l’époque pour désigner ces divertissement un peu policier, un peu empruntant à l’espionnage qui seront des véhicules pour des vedettes comme Eddie Constantine – un sous genre du film noir c’est un peu abuser. Même le critique le plus obtus ne peut pas confondre un film de Fernandel avec un film noir. Et même si on convoque l’idée de parodie de film noir, on ne parle plus du film noir en lui-même, et dès lors le titre de l’ouvrage ne correspond plus à grand-chose.

Eddie Constantine dans Les femmes s’en balancent

C’est faire comme si le film noir français n’était pas très sérieux. Mais en même temps c’est aussi le résultat d’un manque de définition plus précis de ce qu’est le film noir, même si on sait bien qu’une telle définition est assez problématique. Le problème posé par cette partie sur la Série noire pour rire est qu’en rien elle n’est représentative de l’esthétique du film noir, même en étirant la définition dans un sens large. Certes il est intéressant de se pencher sur ce sous-genre qui fut très populaire, mais pourquoi le faire seulement autour des acteurs comme Eddie Constantine et Raymond Rouleau ? Ne pouvait-on y adjoindre des stars comme Henri Vidal par exemple ? Je remarque aussi que si Pillard tient compte de l’apport d’Audiard à ce segment, il ne fait guère d’incursion vers les autres auteurs qui ont donné des histoires pour le film noir, Georges Simenon ou Frédéric Dard ne sont pas abordés. Audiard d’ailleurs n’a rien publié à la Série noire, contrairement à Jean Amila par exemple dont la plupart des romans furent portés à l’écran. Ce n’est pas du tout un hasard, il ne rentrait pas dans la ligne éditoriale de la collection : ses livres n’étaient pas vraiment du « noir ».

Pour résumer le principe, Pillard produit une thèse en trois volets – « le réalisme noir », « la série noire pour rire » et le « film de gangsters ». Ensuite il sélectionne une poignée de films qui vont soutenir sa thèse et enfin si cela ne suffit pas il va tordre l’analyse de ces films pour que sa thèse apparaisse comme incontournable. Mais avec une autre sélection on aurait pu avoir exactement la thèse inverse de celle de l’auteur ! A la fin de l’ouvrage on n’est guère plus renseigné sur ce que c’est que le film noir, et encore moins sur le film noir à la française.

Raymond Rouleau et Martine Carol dans Méfiez-vous des blondes

D’ailleurs de ce manque de définition découle une construction du corpus très discutable. Par exemple Pillard qui pourtant veut peser à travers son récit le poids des années noires, retient d’André Cayatte Le miroir à deux faces, mais pas Nous sommes tous des assassins, à peine cité, qui est tout à fait en phase avec ce qu’il dit de l’importance de l’occupation, de la résistance et de ses séquelles et qui en outre à le mérite d’être un vrai film noir. De même comme il s’intéresse fort justement à la figure de Jean Gabin comme d’un pilier important du film noir français, on ne comprend pas pourquoi il ne retient pas Au-delà des grilles de René Clément. Comme la plupart des critiques français, il ne prend pas en considération Quand tu liras cette lettre de Melville, ni même les films de Robert Hossein. Quant au film de gangsters, on remarque que des films biens plus sombres que ceux qui ont été choisis par Pillard, forment un tout autre corpus : par exemple les films de Willy Rozier, ou encore le film de Claude Sautet Classe tous risques. Pourquoi mettre Razzia sur la chnouf parmi les films de gangsters, alors qu’il s’agit finalement du point de vue d’un policier infiltré ?

Lino Ventura, Jean Gabin et Jeanne Moreau dans Touchez pas au grisbi

Mais il y aussi derrière un apparent rigorisme des principes de l’étude, un flottement important. Par exemple, on sait que la question sexuelle est centrale dans le film noir et que souvent elle est gérée comme une dévirilisation du héros. A l’évidence le film noir manifeste une prise de pouvoir de la femme. Or Pillard montre à la fois que cette dévirilisation est déjà bien présente avant la guerre, tout en la considérant dans les films d’après-guerre comme le résultat de l’humiliation de l’occupation allemande. Il semble bien qu’en réalité cette dévirilisation – Pillard parle de remise en cause du modèle patriarcal – s’inscrive dans le temps plus long du développement économique capitaliste et de l’urbanisation qu’il engendre.

Scènes de guerre dans Touchez pas au grisbi

Autre point assez curieux, les films de gangsters comme les appellent Pillard, qu’il analyse, seraient selon lui une manière de rejouer la guerre avec les Allemands. Il parle à propos du Rififi chez les hommes et de Touchez pas au grisbi, de scènes de guerre avec mitraillettes et grenades. Mais des guerres des gangs il y en a eu avant et après la guerre et il y en a encore aujourd’hui. On pourrait donc faire une lecture inverse et dire par exemple que la guerre initiée par les Allemands est une forme de guerre des gangs avec l’idée d’accroître son territoire et de racketter les autres pays européens, et donc que les nazis ont été inspiré plus particulièrement par une culture du gangstérisme développée en Allemagne.

Si les analyses des films par Pillard sont passionnantes et souvent éclairantes, elles ne prennent pourtant le problème que par un angle étroit. Réduire le film noir, fut-il à la française, à une simple lutte pour le maintien d’un modèle patriarcal « français » est extrêmement réducteur. Le langage s’en ressent. Il y a beaucoup de « politiquement correct » chez Pillard. Il voit de la misogynie partout, même où il n’y en a pas. Je passe sur le jargon universitaire. Il y a parfois des locutions bien curieuses comme « littérature populiste » dont on se demande ce que ça peut bien être, on connaissait la littérature prolétarienne, la littérature populaire, mais la littérature populiste ça me laisse un peu pantois. A moins que cela ne recouvre le mépris qui est aujourd’hui accolé au terme « populiste’ pour désigner toutes les tendances qui ne vont pas dans le sens du progrès, qui se révèlent passéistes et donc presque par essence « fascistes ». On trouvera également le terme de « cuisine nationaliste » en lieu et place de cuisine nationale. C’est sans doute intentionnel pour montrer à quel point défendre sa culture culinaire est forcément un combat réactionnaire et condamnable par le peu de modernité dont il est porteur par rapport à la cuisine cosmopolite inventée en Amérique. Manifestement qu’il existe une culture française et que certains veuillent la défendre semble aussi gêner Pillard.

votre commentaire

votre commentaire

-

C’était un des ouvrages préféré de Frédéric Dard qui pourtant avait la dent dure envers sa production. Il est écrit, dans la série des grands romans signés San-Antonio, juste après Faut-il tuer les petits garçons qui gardent leurs mains sur les hanches ? Il est à son sommet dans la maîtrise de l’écriture et, grâce à ses succès il est plutôt libre d’écrire ce qu’il veut et comme il veut.

L’histoire est assez simple. Un jeune plagiste désœuvré croise la route d’une vieille femme – elle a quatre-vingt-six ans – très riche. Il l’accompagne lorsqu’elle prend ses bains de mer pour soigner son arthrose. Il tente de l’escroquer en lui volant une bague très couteuse. Mais son arnaque tourne court et il va se trouvé embringuer dans les arnaques de la vieille qui fait équipe avec un vieillard lui aussi octogénaire, et qui montent des coups de haute volée portant sur des millions de francs ou de dollars. Le trio va faire chanter un riche industriel, puis voler le diadème serti de diamants de la fille d’un riche prince arabe, et enfin dérober de l’argent à la mafia. Evidemment cette activité débordante provoque des réactions. Deux équipes de détectives vont les pourchasser et presque réussir à la coincer. C’est donc une trame de thriller. Mais ce n’en est pas un, parce que l’enjeu n’est pas là. Il s’agit encore d’un trio, mais d’un genre particulier. Le jeune Lambert va s’immiscer bien malgré lui dans le quotidien sulfureux d’un couple de vieillards et, bien qu’il n’y ait aucune intention sexuelle là-dessous, il va contribuer à détruire ce vieux couple chamailleur. Pompilius le vieux beau va se suicider et la Vieille Lady M. versera dans la sénescence.

L’écriture est éclatée. Les longs monologues intérieurs de Lady M. sont relayés par le récit de la vie misérable de Lambert, et aussi par la progression de l’enquête qui vise le trio. Tous les personnages sont assez tarés et l’extravagante Lady M. paraît presque la plus équilibrée. On y croise des détectives dégénérés, des princes arabes cruels, ou encore des couples adultérins plutôt misérables. La richesse et la vulgarité qu’elle engendre forcément y est critiquée en long, en large et en travers. Dans ce foisonnement on retiendra encore cette idée pas si commune que ça que les vieillards ne sont pas seulement des morts en sursis, mais aussi des vivants qui sont tout autant obsédés par le sexe que les plus jeunes, sauf qu’ils n’ont plus les mêmes moyens. On retient encore que les récits de Lady M. qui interpelle Dieu à tout bout de champ – comme San-Antonio le commissaire – ne sont pas forcément véridiques. Et d’ailleurs ces mensonges donneront un tour encore plus pathétique à l’ouvrage. La grande réussite du livre est d’utiliser des scènes scabreuses pour faire avancer l’histoire, sans que cela tombe pourtant dans la démonstration : le grotesque, le sordide renforce le pathétique des personnages.

C’est un ouvrage assez lugubre dont l’angoisse de la mort n’est pas même pas compensée par une exaltation des sens. C’est le roman de la déchéance physique qui rend dérisoire tous les jeux d’argent, tous les jeux de pouvoir. Il n’y a pas trop de scènes scabreuses, si ce n’est le rapport entre les corps d’une vieille femme et d’un très jeune homme, rapports qui ont été contés en long en large et en travers par Frédéric Dard, rappelant les relations de promiscuité qu’il avait dans sa jeunesse avec sa grand-mère avec qui il partageait le lit.

Cette référence presqu’obligée à la vie intime de Frédéric Dard n’a pourtant ici que peu d’importance. Parce que s’il y a quelque chose d’intime et de vécu dans ce lâchage programmé du corps, c’est plutôt du bien et du mal dont il est question ici. Lady M. est cynique, sadique même, elle fait œuvre de cruauté. On est là à un tournant dans l’œuvre de Frédéric Dard. C’est toutes ses œuvres publiée sous le nom de San-Antonio, mais qui ne comprend pas le commissaire et ses adjoints, qui sont une marche vers une représentation sadienne des relations humaines, et La vieille qui marchait dans la mer est une étape décisive.

La noirceur de ce roman où il est pourtant question d‘amour semble renforcé par les épreuves que Frédéric Dard a dû traverser au moment de l’enlèvement de sa fille Joséphine. Il y a une désespérance dans le fin de Lady M. qui est aussi celle de l’auteur.

Devant le succès énorme du livre, on décida d’en réaliser une adaptation pour le cinéma en 1991. Plus fidèle à la lettre qu’à l’esprit, le film est hélas complètement raté, mais peut-être qu’il était impossible d’adapter un tel roman. Deux raisons à cela : d’abord le fait que toute l’histoire est traversée des longs monologues et des mensonges de Lady M. et d’ailleurs dans le livre on peut se pose la question de savoir si sa vie aventureuse a bien exister. La seconde raison est que Lady M. est très vieille, 86 ans. Et elle devient progressivement sénescente. Au physique, c’est une décombre humaine, elle sent mauvais, s’oublie sur elle. Aucune actrice n’aurait pu jouer un tel rôle et Jeanne Moreau est bien trop jeune pour le rôle, elle avait seulement si je puis dire 63 ans. Seul Michel Serrault surnage un peu de ce naufrage artistique. Luc Thuillier et Géraldine Danon qui sont sensés incarner la beauté physique et la grâce dans les rôles de Lambert et de Noémie sont insignifiant. Ils n’ont tout simplement pas le physique de l’emploi. On notera également que la simplification abusive du roman a consisté à éliminer de l’histoire tout l’aspect policier : la préparation des coups, comme les enquêtes des détectives. Toute la critique de la richesse qui se trouvait dans le livre a disparu. Egalement le fait e changer les lieux, la Côte d’Azur à la place de Marbella et Paris pour New York affadi considérablement le récit. Le prince qui se fait voler le diadème de sa fille est devenu un prince hindou, peut-être que cela visait à ne pas choquer la communauté arabe dans notre pays, sinon en n’en comprend pas les raisons.

Evidemment Laurent Heynemann n’est pas un très grand réalisateur, il a œuvré surtout à la télévision. Il filme platement, incapable de mettre en valeur le luxe des lieux traversés par Lady M. C’est une succession de gros plans, avec des faibles mouvements de caméra. Quoiqu’il en soit cela n’empêcha pas le succès public du film en salles et même à Jeanne Moreau d’être récompensée d’un oscar pour son cabotinage. Notez que cette dernière a été tout au long de sa carrière une fidèle servante de l’œuvre de Frédéric dard au cinéma.

votre commentaire

votre commentaire

-

Tous ceux qui considèrent Frédéric Dard et San-Antonio comme un écrivain de première importance doivent lire et s’abonner au Monde de San-Antonio. Cette dernière livraison est centrée sur deux sujets : le premier est la parution du DicoDard de Pierre Chalmin dont j’ai déjà parlé ici et qui m’a valu une petite polémique avec l’auteur. Grâce à une interview de Chalmin on y apprend que son ouvrage est une commande, et donc qu’il ne vient pas d’une envie en elle-même de réaliser ce travail. D’ailleurs c’est à cette occasion que Chalmin se serait mis à lire sérieusement en 2012. Ce qui explique sans doute beaucoup de choses. Je passerais sur le fait que Chalmin, dans son interview, désigne Céline comme le plus grand écrivain du XXème siècle – lieu commun s’il en est – et qui d’un même mouvement se déclare pour une sorte d’adéquation entre l’œuvre et la morale de l’auteur. Ce qui est plus drôle c’est que quelques lignes plus loin il enfonce le clou déclarant hâtivement qu’il bannit de sa bibliothèque les auteurs vaniteux, avares et lâches exactement ce qu’était le misérable Céline

Le second sujet est bien plus intéressant. Il s’agit d’un gros dossier de Dominique Jeannerod sur la manière dont la critique littéraire s’est saisie de l’œuvre de Frédéric Dard à travers des revues mensuelles qui publiaient principalement des nouvelles d’auteurs plus ou moins connus. Ce dossier est capital, d’abord parce qu’il montre comment Frédéric Dard a été soutenu par des « autorités » comme Pierre Boileau, mais ensuite parce qu’il rappelle comment ces petites revues – toutes pratiquement du même format – qui ont disparu aujourd’hui, ont joué un rôle déterminant dans la valorisation de la littérature populaire noire et policière. Ces revues se raccrochaient à un nom, Alfred Hitchcock Magazine, ou à un héros Le Saint-Magazine. Elles surfaient sur le succès et en même temps elle l’appuyait. Elles publiaient des nouvelles policières, mais aussi une petite partie à la fin recenser des films et des livres. La part des nouvelles françaises était extrêmement réduite. Jeannerod ne cite pas la revue Noir Magazine qui était éditée sous le patronage d’Albert Simonin. Bâtie sur le même modèle, elle avait de l’ambition, mais elle n’eut que deux numéros faute de lecteurs. Dans le premier numéro on pouvait trouver une nouvelle de Simonin dont ce sera à ma connaissance la seule incursion dans le monde particulier de la nouvelle, La mouillette, mais aussi une nouvelle de Léo Malet et une autre de Catherine Arley. Les auteurs français représentaient plus de la moitié des nouvelles éditées. Le second numéro publiait une nouvelle de Pierre Boileau, La tête. On ne sait pas trop à quoi attribuer cet échec, mais peut-être que cela venait du ton trop noir justement de la revue. On sait que le « noir » s’est toujours moins bien vendu que le suspense ou le roman à énigme. Justement parce que sa noirceur ne le destine pas au pur divertissement.

Le dossier ouvert par Jeannerod sera suivi de plusieurs autres articles, nous les attendons avec plaisir. Dans ce premier épisode, on y découvrira Pierre Boileau, l’autre moitié du tandem diabolique Boileau-Narcejac. Ces deux auteurs étaient non seulement des écrivains de premier plan, faisant plutôt dans le suspense psychologique, mais ils avaient également des idées théorique sur le roman policier qui pour eux devait être forcément la résolution d’une énigme. Ils dénigraient systématiquement le roman noir, leur bête noire étant selon eux James Hadley Chase. Mais les cordonniers sont les plus mal chaussés et fort heureusement Boileau-Narcejac ne s’en sont pas tenu à leurs idées et leurs romans vont bien plus loin que les bêtises bourgeoises et boursoufflées d’Agatha Christie et autres Van Dinne. Mais ce qui est intéressant dans l’article de Jeannerod, c’est évidemment les relations de Boileau avec Dard. En effet, on pourrait se dire que San-Antonio et Boileau-Narcejac ne jouent pas dans la même cour. L’argot, les déconnades, cela devrait conduire Pierre Boileau à dénigrer les aventures du commissaire. Mais il en est rien. Boileau semble en effet adouber San-Antonio parce qu’il apprécie Frédéric Dard qui est en quelque sorte un des meilleurs disciples de Boileau-Narcejac avec Louis C. Thomas et bien sûr Sébastien Japrisot. Ces trois auteurs, bien français ce que défend d’ailleurs Boileau, forment presqu’une école avec Boileau-Narcejac, chacun avec sa spécificité propre œuvre dans le même sens. On remarque que ces auteurs ont été adaptés d’abondance au cinéma et à la télévision avec parfois des succès énormes.

Thomas Narcejac, Alfred Hitchcock et Pierre Boileau

Les « romans de la nuit » de Frédéric Dard qui sont assez souvent des intrigues à rebondissements multiples ne pouvaient que plaire à Pierre Boileau. Certes il aurait pu aimer Frédéric Dard et pas San-Antonio qui abuse de scènes scabreuses et d’argot – quoiqu’un peu différent de celui de la Série noire. Mais s’il aime aussi San-Antonio, c’est surtout parce que derrière le style sanantoniesque, il y a des intrigues bien montées. Et en effet Frédéric a toujours pris soin de conserver une trame fictionnelle à rebondissement parce qu’au-delà du ton et de l’ironie c’est ce qui retient le lecteur. J’ai récemment relu des romans de Pierre Dac. C’est excellent bien sûr. Mais il écrivait des livres qui n’avaient aucune intrigue. On pouvait donc les laisser un jour ou deux jours, voire plus et les reprendre là où on les avait laissés. Avec Dard ce n’est jamais le cas. Qu’il soit épais ou long, on veut toujours aller jusqu’au bout.

C’est bien pour cette raison que Boileau et Narcejac appréciaient Dard parce qu’il savait écrire une histoire qui se tenait debout et mieux encore qui se renouvelait que ce soit sous le nom de Kaput, de San-Antonio ou de Frédéric Dard et de quelques autres.

L’article de Jeannerod est passionnant de bout en bout. On peut lui faire un petit reproche amical, il suppose que pendant un temps assez long Frédéric Dard aurait délaissé l’écriture de nouvelles, or en 1969, il publie au Fleuve noir un très beau recueil de nouvelles La cinquième dimension sous le nom de Marcel G. Prêtre. Si de nombreuses œuvres sont plus ou moins facilement attribuables à Frédéric Dard, La cinquième dimension est incontestablement de sa plume. Non seulement l’ouvrage renvoie à une intimité flagrante, mais le style est bien le sien.

votre commentaire

votre commentaire