-

Plus que quelque chose de neuf, Cold in july se veut une sorte de synthèse moderne du « noir ». Inspiré d’un roman de l’auteur à succès Joe R. Lansdale, il démarre sur un meurtre commis au nom de la légitime défense par un encadreur qui sruprend un cambrioleur dans sa maison. L’enquête se passe pourtant bien, et tout le monde semble trouver que c’est un simple accident. Cependant, Richard Dane va être rapidement confronté au père du défunt. Celui veut se venger, mais la police veille et l’arrête. Jusque là on est dans uune sorte de remake de Cape Fear. Mais les choses vont basculer lorsque Richard s’apperçoit que les flics veulent tuer Russel en le ficelant sur voie de chemin de fer. Il lui sauve la vie. Avec bien des difficultés Richard et Russell vont se mettre d’accord pour essayer de comprendre ce qui s’est passé. Découvrant que le corps enterré n’est pas celui du fils de Russell, ils vont se joindre à une sorte de détective, Jim Bob, pour tenter de découvrir la vérité. Là on va tomber sur une entreprise de production de snuff movies dans laquelle est impliqué lepropre fils de Russell. Cette dernière partie du film semble avoir été inspirée à la fois par Taxi Driver et par le très beau film de Paul Schrader, Hard Core.

L’ensemble laisse un goût d’inachevé. On a l’impression d’un film qui part dans tous les sens. L’action se passe en 1989, sans que cela n’apporte rien de plus, si ce n’est des chemises affreuses et des bagnoles de collection. Le public n’a pas suivi. Le film a été un fiasco de partout dans le monde. Probablement ce sont les dérapages continuels de l’histoire vers des invraisemblances que l’auteur doit prendre pour des ertournements inattendus de situation. C’est ainsi que le premier tiers montre le désarroi de Richard qui a tué un homme dans un geste un peu excessif d’autodéfense, tandis que la fin, le saisi en homme d’action, vengeur au sang froids, capable de tuer sans état d’âme. Si on cromprend bien que la police travaille plus ou moins la main dans la main avec la mafia locale, son comportement n’est pas très cohérent. Et puis d’ailleurs les poliiciers sont abandonnés au fil du récit. On ne sait ce qu’ils vont devenir. Il y a bien sûr une forme de philosophie à cette histoire : l’Etat corrompu, représenté par la police locale, n’est pas capable de vous défendre, il faut se prendre en main, même si c’est douloureux. Le fait que cela se passe au Rexas aide à faire passer le message.

Richard surpend un cambrioleur chez lui

La qualité de la mise en scène n’est pas en cause. C’est plutôt bien filmé, même si le montage laisse un peu à désirer, même si on peu trouver certains plans un peu trop sophistiqués, des ralentis intempestifs. Cela se passe la nuit dans une atmosphère sombre, avec une pluie abondante. On peut reprocher tout de même à Mickle de ne pas posséder l’art d’utiliser les paysages. Ce n’est pas la profondeur du champ qui manque, mais plutôt une personnalisation des décors qui sont filmés assez platement, or ils jouent un rôle déterminant puisque ces maisons qui se veulent des forteresses sont en permanence violées. Par contre les scènes d’action sont très bien chorégraphiées et bien rythmées, malgré leur côté un peu convenu, plein de testostérones.

Il rencontre le père du cambrioleur qu’il a tué

L’interprétation est plutôt bien, Michael C. Hall passe assez facilement du rôle de petit encadreur de province sans histoire, à celui de vengeur un peu fêlé. Sam Shepard est égal à lui-même en vieux baroudeur vieillissant. Le plus étonnant est sans doute Don Johnson. Voilà un acteur qui a été très mal utilisé, probablement avait il eu le tort de se laisser cantonner trop longtemps dans la série télévisée Miami vice, à moins qu’il n’ait été victime de ses trop nombreuses addiction à l’alcool et aux drogues. En tous les cas il est ici excellent dans le rôle d’un vieux détective un peu ringard, un peu violent. A mon avis le film vaut au moins d’être vu pour lui, bien qu’il n’apparaisse qu’après le permier tiers de l’histoire. On remarque aussi le fils de Kurt Russell et de Goldie Hawn, Wyatt Russell dans le rôle du fils dégénéré

L’arrivée de Jim Bob

Jim et Richard s’apprètent à partir en guerre

La moins convaincante est sans doute Vinessa Shaw qui interprète la femme de Richard. Sans doute cela provient du fait que le scénario hésite entre la femme soumise et l’épouse qui reproche tout et n’importe quoi à son mari. Elle passe ainsi d’une sorte de ménagère en colère à la femme qui attend que son mari ait terminé de faire ses frasques. La distribution est complétée par Nick Damaci dans le rôle du policier véreux. C’est un habitué des films de Jim Mickle.

L’intrusion dans la maison de l’horreur va être sanglante

votre commentaire

votre commentaire

-

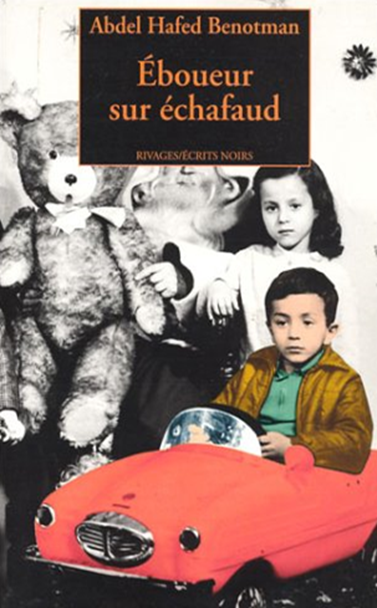

Abdel Hafed Benotman est décédé le 20 février dernier apparemment des suites de problèmes cardiaques récurents. Il avaity 54 ans. Il a eu une vie assez compliquée, passant par la casse prison à plusieurs reprises. Il a tiré de ses expériences un certain nombre d’ouvrages qui ont eu un certain succès. Succès mérité. C’est un transplanté, issu d’une famille algérienne et musulmane, il va vivre son enfance et sa prime jeunesse à Sain-Germain-des-Près. C’est évidemment de ce choc des cultures que va naître son style si particulier qui au final le rapprochera plus d’Alphonse Boudard. Dans cet ouvrage Eboueur sur échafaud, la matière est sa propre jeunesse. Ce n’est donc pas à proprement parler ni un thriller, ni un roman noir. d’ailleurs sa vie délinquante n’est que marginalement appréhendée, même si on comprend bien que tout ce qu’il aura vécu l’y amène. C’est presqu’une étude des mécanismes qui fabriquent des délinquants à la pelle, aussi bien par la confrontation entre a richesse et la pauvreté que dans cette quête permanente de la liberté.

Il y avait chez Benotman aussi un humour particulier, sans doute nécessaire à supporter cette privation de liberté qui fut du début jusqu’à la fin de sa vie sa destinée. Son père, plutôt rugueux et peu communicatif, était un ouvrier du bâtiment, dur au mal, menant la vie de sa famille à la baguette. C’est cela qui donne d’ailleurs à Eboueur sur échafaud un côté prolétarien. D’ailleurs on peut se demander si ce n’est pas là un des derniers exemples d’une littérature prolétarienne en voie de disparition.

Fort heureusement Benotman avait un vrai style, très personnel, mêlant le langage parlé des années soixante-dix et quatre-vingts à des formes littéraires plus traditionnelles, comme le choc entre cette culture germanopratine et ses racines ouvrières. Algérien transplanté, il ne se reconnaîtra pas dans ses origines maghrébines – la description qu’il fait de ses vacances en Algérie sont sidérantes. Mais bien entendu il souffrira aussi d’un racisme ordinaire qu’il soit représenté par les institutions – la police et l’éducation – ou par des hasards de rencontres – comme Hugo fils de bourgeois.

Les choses sont compliquées, et même les bourgeois bien intentionnés ne trouvent grâce à ses yeux, tellement ils sont peu aptes à comprendre dans quelles contradictions sa vie baigne. Il semble d’ailleurs que les autres membres de sa famille, ils étaient deux frères et deux sœurs, n’aient guère mieux supporter que lui cette vie.

Il y a des morceaux de bravoures dans son écriture. Le roman s’ouvre sur sa propre circoncision. Et la lecture de cette expérience terrifiante vous ôte rapidement l’envie de vous faire musulman ! La religion est ici représentée comme une forme d’obscurantisme, une castration, une borne incompréhensible à un désir naturel de liberté et d’amour. Mais la famille n’apparaît guère plus comme un idéal. Faite de pièces et de morceaux, de gens qui finalement se haïssent et ne se comprennent jamais, elle est le réceptacle de toutes les rancœurs accumulées.

votre commentaire

votre commentaire

-

Hubert Cornfield est assez peu connu. J’avais parlé il y a quelques temps déjà du très intéressant film noir qu’il avait tourné avec Marlon Brando, The night of following day. C’est également Hubert Cornfield qui porta à l’écran le roman de Charles Williams, Allo ! L’assassin vous parle, film héalas invisible aujourd’hui.

Plunder road vient fort heureusement de ressortir en Blu Ray. Comme on le sait le film de hold-up est un sous genre important du film noir, on y compte d’ailleurs des chefs d’œuvre comme Asphalt jungle. Un autre sous-genre du film noir est le film de camioneur, par exemple They drive by night de Raoul Walsh. Plunder road marie les deux.ce qui va donner un côté un peu prolo à la bande de voleurs.

Des camions arrivent sous une pluie battante

Le sujet est assez simple : une bande de cinq voleurs vont attaquer un train qui transporte de l’or et le délester de ses cin cent kilos de ce précieux métal. On n’assitera pas à la préparation du coup, de même on ne saura pas grand-chose des différents protagonistes. Ce n’est pas une étude de caractères. Tout le film qui dure 1 heure 12 seulement va se centrer sur les difficultés qui attendent le gang pour échapper à la police et planquer leur butin. Les cinq hommes vont se diviser en trois camions, chacun emportant un tiers du butin. Ils doiven rejoindre Los Angeles pour le fondre et le dissimuler. Evidemment la route vers Los Angeles sera semée d’embûches, et les conventions du genrre veulent que la bande sera décimée. Le danger pour nos bandits peut venir d’un peu n’importe où, c’est souent un petit grain de sable qui conduit à la capture ou à la mort. Ici c’est Rolly qui a oublié d’éteindre la radio qui capte les fréquences de la police, là c’est un révolver qui tombe et qui oblige à tuer un vieil employé d’une station service. Le clou c’est bien sûr lorsque dans un embouteillage la voiture d’Eddie sera accrochée et dévoilera que les parechocs sont en or. La fatalité est en quelque sorte inscrite dès le départ. Il y a toujours un grain de sable, un fait inattendu qui vient enrayer le plan le mieux pensé.

Le hold-up va réussir parfaitement

Sans être un chef d’œuvre, c’est un film à tout petit budget très réussi. Le rythme est soutenu. Le scénario ne contient que très peu de scènes originales, mais le déroulement du hold-up sous une pluie battante est extrêmement forte. Un bon film noir n’est cependant par une histoire originale, par exemple The killing de Stanley Kubrick n’est qu’un plagiat d’Asphalt jungle. Ce qui compte c’est l’intensité qui se dégage de cette descente aux enfers que constitue la fuite devant la mort, la police ou un destin qu’on refuse. Et ici on est servi, puisqu’en divisant le gang en trois camions, on aura droit à trois fois la fatalité de la chute. Mais chaque fois le grain de sable sera différent, il pourra s’agir d’un élément extérieur, la pesée du premier camion qui est en surcharge, ou d’une faute d’un membre du gang qui a laissé la radio branchée sur la fréquence de la police, alors qu’on l’avait prévenu, ou encore un banal embouteillage suivi d’un accrochage et qui mène à la mort.

Il ne veut pas laisser un témoin derrière lui

Bien qu’il s’agisse d’un film de série B, il possède des qualités techniques assez étonnantes. D’abord il est filmé en écran large, ce qui non seulement permet d’utiliser pleinement les décors naturels, que ce soit la campagne sous la pluie ou Los Angeles, mais également de donner une touche de modernité au film noir. il y a chez Cornfield une vraie science dans l’utilisation de la profondeur de champ, par exemple en utilisant des angles différents dans le déroulement du hold-up. Il aime également jouer de la faible lumière. La photo d’Ernest Haller, connu pour avoir photographié Gone with the wind ou Rebels without cause, est excellente. Seule ombre au tableau, la musique qui est franchement affreuse.

En attendant Eddie, Fran met en route la fonderie

Les acteurs sont tous des acteurs de seconde catégorie. Mais il sont dans l’ensemble très bons, et au fond ce manque de glamour renforce le côté réaliste de l’histoire. Gene Raymond est Eddie, le chef du gang, un rien désabusé tout de même. Steven Ritch qui est aussi l’auteur du scénario incarne Frankie, un ancien pilote de course déclassé, un peu nerveux aussi. Jeanne Cooper est Fran la petite amie d’Eddie qui voudrait bien que celui-ci s’arrête de voler et vive tranquillement auprès d’elle. Elle est assez insipide, c’est sans doute cela qui lui permettra de faire une très longue carrière de quasi fonctionnaire dans la série Les feux de l’amour. C’est aussi avec plaisir qu’on retrouvera Elisha Cook, un pilier du film noir, presqu’un fondateur du genre !

Eddie et Fran se retrouvent avec plaisir

Eddie et Frankie vont fondre l’or

votre commentaire

votre commentaire

-

Clint Eastwood est un acteur qui se fit connaitre grâce à des western-spaghetti, puis par des rôles de flics un peu bas du front et hyper-violents. Sur le tard il se mit en tête de devenir réalisateur. Sur le plan commercial cela lui réussit assez bien, et du reste son dernier opus est une gros succès. Sur le plan de la critique, alors qu’il était considéré comme un médiocre faiseur aux Etats-Unis, une intense campagne de presse lui permit d’être considéré en France comme un auteur. Cet aura lui ouvrit bien des portes et retraversa l’Atlantique. En effet, si la France, le pays de la critique cinématographique, le reconnaissait comme un réalisateur de premier plan, il n’y a avait pas de raison de bouder son plaisir aux Etats-Unis. D’autant que l’époque changeant, les thèmes réactionnaires développés par Clint Eastwood devenaient très porteurs. Pour ceux qui veulent des détails pratiques sur les modalités de la réussite commerciale de Clint Eastwood, on leur conseillera de lire le très bon ouvrage de Patrick McGilligan, Clint Eastwood, une légende, paru aux éditions Nouveau Monde en 2009.

Quoi que l’on pense de la qualité cinématographique des films réalisés par Clint Eastwood, ce qui domine ce sont les sujets réactionnaires et assez niais. Ce n’est évidemment pas sans raison qu’il soutient sur le plan politique le parti républicain et accessoirement la famille Bush. Ce n’est pas non plus un hasard si Eastwood se croit presque toujours obligé d’insérer des images de curés ou de pasteur dans ses productions.

Kyle couvre la progression de ses compagnons depuis les toits

Clint Eastwood n’a jamais fait la guerre, et comme de nombreux américains qui aiment les guerres qui se passent loin de leur territoire, il adore en faire l’apologie, que ce soit en revisitant d’une manière hypocrite les codes de la Seconde Guerre mondiale avec Mémoires de nos pères ou Lettres d’Iwo-Jima, ou que ce soit avec le portrait d’un militaire de carrière qui dresse de jeunes recrues dans Le maître de guerre. Mais cette apologie ne passe pas directement par la présentation de faits de guerre dans leur brutalité, mais par l’opposition entre une culture de la viriité par temps de paix et les ruines que traversent les troupes américaines en Irak.

Les Irakiens n’hésitent pas à sacrifier leurs enfants

Son nouveau film prend comme objet un sniper americain, comme son titre l’indique. L’histoire est basée sur les mémoires de Chris Kyle qui aurait tué 255 personnes pendant la guerre d’Irak. Il est mort depuis, abattu à son tour en 2013 par un autre ancien membre de la Navy Seal. Ses mémoires étaient déjà un fort succès de librairie. Evidemment en mêlant le destin de cet individu qui en plus a eu le bon goût de se faire tuer en temps de paix et chez lui, et l’amour des Américains pour les armes à feu, il est assez facile d’obtenir un fort succès de box office. D’autant que le budget du film était très élevé, une soixantaine de millions de dollars.

Mustafa est le symétrique de Kyle

Ne comptez pas sur Clint Eastwood pour dresser un constat politique sur ce que fut cette guerre en Irak, ni sur ce qu’elle a coûté sur le plan humain et sur le plan financier. Cette absence de recul ne gêne pourtant pas les thuriféraires d’Eastwood. Ils préférent en rester au constat que la guerre c’est dur et terrible, que ça fait des morts, bouleverse des destins et engendre des gestes qui ne sont pas très jolis-jolis. Mais Eastwood sait ce qu’attend son public. Enfin, pas toujours parce que ses derniers films sans être des bides noirs n’avaient pas très bien marché. Donc, après décrit les années de formation de Kyle, il va particulariser la guerre d’Irak à travers l’affrontement de deux snipers, l’un américain, et l’autre irakien. Mais cette fausse symétrie sera rompue dès lors que Kyle sera obligé de tuer un enfant. En vérité le spectateur comprend que si le sniper américain tue un enfant, ce n’est pas qu’il est cruel, mais au contraire résultat d’une douloureuse nécessité que ce sont les Irakiens qui le sont puisqu’ils n’hésitent pas à envoyer des enfants ou des femmes à la mort. Evidemment il est assez facile de faire le lien avec la sauvagerie de l’armée de l’Etat Islamique qui défraye en ce moment la chronique.

Kyle donne la mort, mais aussi la vie

Le film ne se gêne pas pour mettre en scène les exploits morbides de Kyle. On détaille ses armes, les diatnces auxquelles il est capable de faire mouche, comme s’il s’agissait juste d’un sport. Et puis Kyle est un être humain comme les autres n’est-ce pas. On assiste à son émotion lorsque sa femme accouche. C’est bien la preuve qu’il n’est pas seulement capable de donneer la mort. Il est aussi du côté de la vie ! C’est ce genre de philosophie sommaire qui assure le succès de Clint Eastwood et qui suscite l’admiration du vieux Michel Ciment qui officie encore à Positif, qui en un demi-siècle est passé de Joseph Losey à Clint Eastwood, sans même se rendre compte qu’il avait changé de camp non seulement sur le plan du fond, mais également de la forme.

La traque des résistants irakiens a commencé

Peut être est-ce ça la marque véritable du cinéma d’Eastwood, cette façon de tourner autour du pot, de filmer longuement les gestes les plus simples. C’est cette lourdeur qui sans doute lui vient de Sergio Leone qui consiste à appuyer lourdement la moindre scène, que ce soit les vomissements de la fille que Kyle séduit, où l’émotion qu’il ressent lors des attentats du 11 septembre. Outre que cela permet de refermer des phénomènes politiques sur des destins seulement individuels, ces scènes visent aussi à la confusion entre émotion et niaiserie. A vingt minutes de distance, Eastwood répétera la même scène du jeune enfant irakien qui marche au suicide conttre les troupes américaines surarmées. Quoiqu’on pense du régime de Saddam Hussein, le film de Clint Eastwood présente les Irakiens comme des terroristes, pourtant il est facile de comprendre que les troupes américaines sont des troupes d’occupation. En personalisant le conflit irakien autour des figures de Kyle et de Mustapha, le scénario tourne à la compilation de scènes de genre sans lien véritable entre elles.

L’assaut durera longtemps

Evidemment comme c’est du Clint Eastwood, on aura droit à la figure du prêtre qui tôt ou tard dans ses films intervient comme la figure de l’explication dernière sur ce qu’il faut penser. La Bible accompagne d’ailleurs nos bons soldats de partout. Mais le pire est sans doute la complaisance avec laquelle l’activité su sniper est filmée. Certes on comprend bien que c’est un professionnel, mais l’alternance des plans nous le montre comme une sorte de Dieu le père protecteur de ces malheureux soldats surexposés à la vindicte des Irakiens. C en’est pas un soldat parmi tant d’autres, c’est une sorte d’esprit vengeur qui surplombe le conflit. La niaiserie du scénario atteint sans doute son comble avec cette fausse symétrie entre Kyle et Mustapha, un autre sniper, mais cette fois au service de « la mauvaise cause ». Cependant le spectateur attentif aura remarqué que la différence entre les deux snipers est que Kyle est suréquipé, bien organisé, et il est la point avancée d’une troupe bien ordonnée qui est venue mettre de l’ordre. A l’inverse, Mustapha est un individu isolé, il ne peut compté sur une troupe nombreuse et doit s’appuyer sur des femmes et des enfants en guenilles – preuve qu’ils sont tout à fait mauvais, ils n’ont même pas d’uniforme ! Ce contraste entre les deux snipers est renforcé par le fait qu’on verra Kyle prendre ses repas au milieu d’une fraternité militaire et virile. Le furtif Mustapha restant dans l’ombre, on ne sait même pas s’il mange !!

Kyle est évacué en hélicoptère

L’autre défaut du film, au plan de la forme, est sans doute qu’il est excessivement bavard. Mais ce sont les bavardagesqui justifient auprès du spectateur complaisant le fait que ce n’est pas un simple film de guerre. En enlevant les bavardages inutiles et didactiques, sans même parler des scènes répétitives, le film aurait pu être réduit d’un bon tiers. Commeje l’ai dit plus ghaut le budget du film était très élevé, ce qui n’empêche pas certaines grossiéretés, comme ce poupon qui est sensé représenter le fils de Kyle et que les deux époux se repassent comme un objet sans vie. Ou alors sur les étandages des toits de Bagdad, on constate que les draps qu’on a mis à sécher sont bien repassés, comme si les femmes iraliennes bien peu logiques repassaient leurs draps avant de les mettre à sécher !!!

3 commentaires

3 commentaires

-

Le film de prison est un sous-genre du film noir qui refleurit dans des périodes toujours très particulières. En général dans des périodes troublées, des périodes de fortes poussées de critique sociale. Les années soixante-dix sont des années de très luttes sociales en Italie, on parlait d’un Mai rampant avant de parler des années de plomb. Et la prison représente ce microcosme qui concentre toutes les formes du pouvoir hiérarchique et de la corruption. Les très bons films de ce sous-genre sont nombreux, aussi bien aux Etats-Unis qu’en France – Le trou.

C’est l’hsitoire d’un architecte, un membre de la haute bourgeoisie, qui se retrouve en prison durant l’instruction de son dossier : il a renversé un ivrogne en conduisant. L’incident n’est pas très important en lui-même, mais il va emmener Vanzi sur la pente fatale d’une expérience dont il se serait bien passé. En effet, non seulement il va voir de ses propres yeux dans quelle misère vivent les prisonniers, mais en outre il va être le témoin d’un meurtre, celui de Pesenti, par la mafia, meurtre qu’il va être obligé de couvrir. Ce meurtre n’est pas gratuit car Pesenti entendait dénoncer les malversations d’une entreprise qui avait construit un barrage, celui-ci ayant cédé, il avait entraîné la mort d’un milier de personnes.

Vanzi rejoint une cellule des plus mal fréquentées

C’est un très bon Damiani réalisateur sous-estimé ou méconnu, mais qu’on redécouvre de temps en temps à l’occasion d’un film ou d’un festival. La grande force de Damiani est de porter un regard critique sur la société, sans ennuyer le spectateur par une trop grande verbosité. Ou encore de mêler astucieusement la trajectoire individuelle de Vanzi à la question sociale portée par la collectivité. Le scénario est astucieux parce que s’il met en son centre le modèle hiérarchique de la prison où le directeur collabore avec le représentant de la mafia pour avoir la paix, il le nourrit d’une galerie de portraits très crédibles. Que ce soit Campoloni égaré en prison malgré son passé héroïque durant la dernière guerre, ou que ce soit le tueur fou avec qui Vanzi est obligé de cohabiter, ou encore le gardien chef nostalgique de Mussolini et qui se laissera très facilement corrompre par la mafia. Car c’est bien ça que représente la prison, la corruption généralisée ou quand ce n’est pas l’argent le maître, c’est la force brute.

Vanzi joue aux échecs à l’infirmerie avec Campoloni

La réalisation est directe et sans effet – peut-être est ce cela qui n’a pas permis à Damiani d’atteindre le statut de grand réalisateur ? Mais le rythme est soutenu. Et la violence filmé d’une manière très crue. On se met facilement à la place de Vanzi et on a peur pour lui. L’état désolant des prisons italiens est aussi ici dénoncé. C’est pas seulement la promiscuité et le danger permanent. C’est cette manière de percevoir l’absence d’issue. Car vanzi n’est pas lâche. Il fait même pendant un moment bonne figure. Sûr de ses droits et de sa position sociale, il est plutôt vaillant. Mais la réalité emportera ses bonnes résolutions. Il sera obligé de plier devant la force brute et finalement fermera les yeux sur une réalité des plus sordides.

Pesenti se méfie de tour le monde

Damiani appuie sur les relations de classes à l’intérieur de la prison. Vanzi est tout de suite identifié par ses compagnons de cellule comme un membre de la bourgeoisie, et à ce titre il est détesté et maltraité par des gens qui pourtant se soumettront très facilement à l’autorité du parrain de la prison. Il y a donc là une présentation de relations très complexes. Cette complexité étant ravivée par l’opposition des aceteurs. Le très lisse Frano Nero joue Vanzi, très propre, très poli. Et il est tout de suite opposé à des tronches patibulaires où se mêlent des sentiments de frustration et de débilité. Et on comprend que de résister dans ces conditions est une épreuve de courage très difficile.

Vanzi et Armando constatent que la lettre de Pesenti au juge a disparu

L’interprétation est bien sûr excellente. Outre Franco Nero, on retrouve le petit Riccardo Cucciolla dans le rôle du sombre Pesenti qui se méfie de tout et de tous. Mais les autres rôles sont tout à fait à la hauteur. Georges Wilson interprête Campoloni. On aura même droit au petit numéro de Diamani dans le rôle de l’avocat de Vanzi. Si tous sont bons, on donnera une mention spéciale à Turri Ferro qui interprète le chef des gardiens de la prison et qui hésite entre son souci de l’ordre et celui de ses intérêts.

On dressera Vanzi a se soumettre à l’autorité carcérale

Sur le plan cinématographique, on retiendra les scènes de la révolte des prisonniers, mais aussi celle, plus fine, où Vanzi est confronté à la fille de Pesenti qui ne veut pas croire que son père s’est suicidé. Car entre temps Vanzi est retourné à sa classe et à ses habitudes insouciantes. Et son seul désir est d’oublier la sinistre expérience qu’il a vécu lors de son incarcération.

L’ensemble est d’un noir d’encre, sans vraiment d’espérance, seule la mort est bout du chemin. En règle générale les collaborations entre Franco Nero et Damiani sont très bonnes.

Vanzi et Pesenti ont peur, à juste titre

Vanzi finira par quitter la prison

votre commentaire

votre commentaire