-

Par alexandre clement le 28 Novembre 2022 à 08:30

La carrière chaotique de Robert Altman, alternant le bon et le moins bon, parfois même le pire, l’a entraîné souvent vers des formes relativement hermétique, proche du cinéma discrépant, dissociant les images de l’histoire proprement dite. Il y avait chez lui une esthétique qu’on ne risque pas de retrouver dans le cinéma d’aujourd’hui, américain ou français du reste. Altman a toujours été attiré par les personnages déviants, au bord de la folie, particulièrement en ce qui concerne les personnages féminins. Non pas pour condamner cette folie, mais pour la montrer en quelque sorte sous un jour différent, comme des inadaptés sociaux au cœur d’une société qui est mal faite. Formellement l’histoire est une variation sur le thème de l’enfermement d’une personne désirée, c’est la version féminine de The collector de William Wyler tourné en 1965 et qui connut un très grand succès critique et public. En 1969, Altman n’a pas encore tourné de grands films qui attirent les foules, cela viendra seulement après That cold day in the park, avec M*A*S*H*. Auparavant, il avait fait ses classes principalement à la télévision, comme nombre des réalisateurs de cette époque, Robert Mulligan, Don Siegel et quelques autres, la pratique de la télévision leur apprenant à travailler vite bet à privilégier le rythme. L’histoire est basée sur un ouvrage un peu sulfureux de Richard Miles, un ancien acteur qui se reconvertira dans l’écriture romanesque et scénaristique.

Frances Austen rentre chez elle un jour de pluie, elle aperçoit un jeune garçon dans le parc en face de son appartement, il est trempé et reste sous la pluie. Elle ne peut s’empêcher de le regarder depuis sa fenêtre, négligeant manifestement ses invités. Lorsque ceux-ci sont partis, elle s’en va chercher le jeune homme qu’elle interroge mais qui ne parle pas. Cette attitude l’intrigue. Elle le sèche, lui donne à manger, et finit par l’héberger dans son luxueux appartement. Frances est solitaire, célibataire aussi, malgré les propositions qui ne lui manquent pas. Frances tente de le faire parler, de lui faire raconter son histoire, mais aussi qu’il s’intéresse à elle. Peine perdue. Alors qu’ils commencent une cohabitation difficile, Frances délaisse ses amis bourgeois, tandis que le jeune homme va faire des incursions dans sa famille pauvre. Elle tentera de l’enfermer, puis de le séduire. Elle ira jusqu’au planning familial prévoyant qu’elle aura des relations sexuelles avec son prisonnier. Mais il se moque d’elle. En désespoir de cause, elle l’enferme en clouant les fenêtres et en fermant les portes à clé. Puis, elle va louer les services d'une prostituée, celle-ci cependant va sympathiser avec le jeune homme, et ensemble ils se moqueront de Frances. Désespérée de n’arriver à rien avec le jeune homme, elle va assassiner la prostituée, jalouse sans doute que son captif ait finalement eut des rapports sexuels avec une autre qu’elle.

Dans le parc près de chez elle, Frances voit un jeune homme sous la pluie

L’intrigue est des plus minces, cela aurait pu être d’ailleurs une pièce de théâtre, les lieux et les décors étant très réduits. Le premier niveau apparent de cette sorte de fable, c’est bien sûr la manipulation et la volonté de s’emparer de l’âme et du corps de l’autre. Car si Frances le fait ouvertement, le jeune homme le fait d’une manière plus sournoise. La première parle pour circonvenir le second, mais celui-ci va exercer son pouvoir en privant Frances de sa parole, l’enfermant dans ses propres fantasmes et ratiocinations. En vérité il joue tout à fait le rôle du psychanalyste par son silence, mais Frances ne sera pas assez forte pour reprendre le contrôle de sa vie. Le fait que cette relation se passe entre deux personnes de sexe opposé et entre une femme avançant dans l’âge et un jeune homme à peine sorti de l’adolescence, renforce le côté sinistre de l’histoire. Frances est riche, elle a une position sociale installée, le jeune homme est pauvre, apparemment perdu et sans attache, mais c’est cela qui va lui donner l’ascendant sur elle.

Ses invités l’ennuient

Au bout du compte, au-delà de de la lutte des sexes, c’est de luttes de classes dont il s’agit. Frances n’aime pas sa classe d’origine, c’est une coupable par essence. Elle s’ennuie parmi les bourgeois, elle n’est attirée que par le côté crasseux du jeune garçon. Celui-ci d’ailleurs n’a pas de nom dans le film. C’est presqu’un objet pour elle. En vérité elle noie son bovarysme frelaté en s’encrapulant. Elle franchit plusieurs paliers dans cette déchéance, d’abord en mendiant un peu d’amour, voire de désir de la part de son hôte inattendu. Puis elle renie une à une ses anciennes relations sociales, et finit par aller rôder dans les quartiers glauques de la ville. Elle ira jusqu’au meurtre, c’est plus que de la folie, c’est une volonté de s’anéantir tant elle ne s’aime pas. Mais le jeune homme n’est pas un simple objet dont on peut abuser. Il entend être maître de son destin et manipuler en retour la pauvre Frances. Il n’a aucun talent, aucune morale, il est vulgaire et truqueur. Il accepte de jouer le jeu de la déstabilisation de Frances parce qu’il veut en tirer un petit profit dérisoire. Il manque d’ambition, même dans l’escroquerie. Cependant il a cette volonté d’humilier jusqu’au bout cette femme qui a eu l’idée saugrenue de l’héberger. Quand il se retrouve avec la prostituée, à la fin du film, il communie avec une personne de son rang, avec qui il peut partager quelque chose, notamment cette nécessité de se vendre. C’est comme s’il voulait que cette alliance de circonstance le protège contre la volonté prédatrice de la bourgeoise qui veut retrouver sa jeunesse en prenant la sienne.

Elle a fini par l’attirer chez elle

Les personnages sont tous plus antipathiques les uns que les autres. Tous corrompus d’une manière ou d’une autre, ils nous parlent d’un monde qui s’effondre à cause de son absence de valeurs. Frances joue avec son aisance matérielle, mais le jeune homme et sa sœur, la prostituée aussi, sont fascinés par l’étalage de cette richesse. L’ambiguïté du jeune homme vient du fait qu’il résiste au désir sexuel de Frances. Pour autant ça ne veut pas dire qu’il ne soit pas attiré par elle, mais il sait qu’en satisfaisant son désir, il perdrait automatiquement de son pouvoir. Cela en vient nécessairement à parler de la sexualité féminine, après tout nous sommes à la fin des années soixante au moment où le mouvement féministe commence à s’organiser comme une forme particulière de séparatisme. Altman la traite cependant d’une manière nouvelle, en ce sens qu’elle se montre tout aussi prédatrice que celle de l’homme, une névrose comme une autre. Dans cette forme particulière de lutte entre les sexes, on ne sait pas si ces tendances émancipatrices, progressistes comme on dit aujourd’hui, sont bonnes ou si elles sont mauvaises. Chacun s’en fera une idée.

Ils se sont installés chez Frances avec des habitudes

La réalisation est intéressante. Altman utilise des formes esthétiques tirées du film noir, après tout, il y aura un kidnapping et un meurtre. Donc on s’observe derrière des fenêtres à jalousie, la caméra multiplie les plans à travers des vitres plus ou moins opaques, ce qui renforce le cloisonnement entre des mondes différents et par suite la solitude des différents protagonistes, solitude renforcée par les espaces clos dans lesquels ils tournent en rond. Le dynamisme des mouvements de caméra empêche toutefois qu’on reste dans une approche théâtrale, du reste les dialogues ne sont pas surchargés, du fait que le jeune homme ne parle pas durant les trois quarts du film quand il est immergé dans le monde de Frances qu’il découvre avec des yeux ronds. Le travail sur les couleurs est très intéressant, László Kovács, le chef opérateur, semble s’être inspiré des premiers giallos dans l’usage des teintes bleutées ou des verts soutenus.

Frances a rendez-vous au planning familial

Altman est beaucoup moins heureux dans son approche des quartiers louches de la ville. Il va bien sûr utiliser la nuit et les néons, mais l’errance de Frances à la recherche d’une prostituée pour que son prisonnier puisse faire l’amour avec elle par personne interposée, n’est pas très tendue, cette banalité ne peut pas correspondre à la personnalité d’une bourgeoise qui toute sa vie a été protégée des aléas de l’existence. Alors que les décors du planning familial et de l’appartement de Frances sont soignées, les bars que fréquentent Frances ne ressemblent à rien et n’ont aucune distinction. Cela vient-il de l’étroitesse du budget ? Du manque d’imagination des décorateurs ?

Chez Frances le garçon a invité une amie

C’est un peu un duo d’acteurs qui fait la distribution. Sandy Dennis, actrice de théâtre qui avait eu quelques succès au cinéma dans la seconde partie des années soixante, est excellente dans le rôle de Frances. C’était une actrice très exigeante qui savait parfaitement jouer de son physique terne, compensant celui-ci par un regard perçant qu’elle pouvait animer selon les phases de son rôle. Michael Burns dans le rôle du jeune homme. Il n’est pas très bon, mais heureusement il ne parle pas pendant près des trois quarts du film. On dit que jack Nicholson voulait ce rôle, mais Altman le trouvait trop âgé. Les autres acteurs sont de simples faire valoir pour ce duo, et seule Linda Sorenson dans le rôle de la prostituée achetée par Frances arrive à tirer son épingle du jeu.

Au planning familial elle n’a pas de problème

Le film n’eut strictement aucun succès, ni critique, ni commercial, au moment de sa sortie. Curieusement il est devenu aujourd’hui un film culte dans la mesure où on est bien forcé de réhabiliter des réalisateurs qui avaient un style personnel, face à la médiocrité esthétique du cinéma d’aujourd’hui. Pour ma part ce film me laisse un peu perplexe, car si j’en comprends bien les intentions, il semble qu’Altman ne soit pas parvenu à les concrétiser.

Elle a tué la prostituée qu’elle avait ramassée dans la rue

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 24 Novembre 2022 à 08:30

Voilà un sujet qui me tient à cœur parce que la littérature populaire s’adressait aux classes pauvres et parce qu’elle se servait du roman noir et de sa périphérie, le roman d’espionnage, comme d’un véhicule pour les atteindre ! Cet ouvrage s’inscrit dans une longue suite de travaux universitaires qui tentent de comprendre et de resituer la culture populaire en regard de la culture élitaire plus ou moins dominante. Les deux auteurs vont s’intéresser au développement de deux maisons d’édition, le Fleuve Noir et les Presses de la Cité. En vérité l’ouvrage est plus documenté sur le Fleuve Noir que sur les Presses de la Cité, sans doute parce que la seconde maison d’édition s’est plus facilement diversifiée et par là a plus aisément atteint le statut d’une maison sérieuse. Les collections Mystère et Espionnage mélangeaient allègrement les auteurs français et les traductions de l’américain[1] La thèse centrale de l’ouvrage est que le développement de ces deux maisons ressort d’une forme capitaliste de production de masse dans le secteur de la culture et des loisirs. Et donc la question de la créativité des auteurs est secondaire par rapport aux normes de production que les éditeurs leur fixent. Cette thèse n’est pas fausse bien entendu, mais elle regarde sans doute un peu trop du côté de l’offre, elle suggère une domination de l’offre et que celle-ci crée la demande. Ils appuient cette idée en avançant un peu imprudemment que la clientèle de ces productions achetait du « spécial police » ou de l’ « espionnage », mais c’est leur première idée fausse, même s’ils mettent à part Frédéric Dard. Ceux qui achetaient du Jean-Pierre Ferrière ou du Jean-Pierre Garen, n’étaient pas tout à fait les mêmes que ceux qui achetaient du André Héléna, ou du Peter Randa. Même si les ouvrages étaient calibrés, ils n’avaient ni les mêmes thèmes, ni les mêmes formes d’écriture. Du reste le simple fait que des auteurs aient un peu plus de succès que les autres suffit à ruiner cette idée d’une uniformité imposée par les maisons d’édition. C’est comme si on ne distinguait pas les musiciens de jazz au motif qu’ils interprètent tous My funny Valentine ou Autmun leaves. C’est bien plus intéressant quand ils montrent comment les auteurs de ces maisons adoptent les critères de la littérature populaire américaine en les transformant, faisant apparaître ainsi le polar français dans sa singularité.

Ils vont ainsi décrire cette explosion de la lecture à l’issue de la Seconde Guerre mondiale qui révéla rapidement un manque d’auteurs par rapport au marché. Cela imposa aux écrivains du Fleuve Noir et des Presses de la Cité des cadences infernales, mais aussi l’usage de nombreux pseudonymes pour passer d’une collection à l’autre[2]. Frédéric Dard se plaindra d’un contrat très contraignant qui l’oblige à livrer en temps et en heure. Mais pourquoi une telle explosion ? La littérature populaire qu’on oppose à la littérature légitime qui s’est approprié l’appareil critique, s’est toujours développée avec la généralisation de l’éducation. Artiaga et Letourneux vont étendre ce principe au roman d’espionnage qui selon eux correspond à l’émergence du « cadre » comme définissant un comportement en vue d’objectifs fixés par une hiérarchie et assurés par des compétences techniques acquises. Comme on le comprend, cela ne peut pas s’appliquer aux romans plus ou moins noirs qui sont publiés dans la collection Spécial police ou Mystère. Dans un premier temps, ce sont bien les romans d’espionnages qui ont les plus forts tirages, mais ce seront aussi eux qui s’effondreront le plus vite. Dans un contexte de Guerre froide, les romans d’espionnage donnent l’apparence de saisir le monde dans sa dimension géopolitique. C’est donc en phase avec l’idée sous-jacente d’une marche vers la mondialisation et vers le moderne. A partir de la fin des années soixante – Mai 68 si on veut – la littérature populaire va être réhabilitée. On va commencer à en parler à l’Université. Ce nouveau palier accompagne l’accroissement du nombre des étudiants dans les universités. Venant en masse des classes inférieures, ils comprennent sans le théoriser encore deux choses : d’abord le rôle éducatif à la lecture qu’ont joué ces collections méprisées par l’élite, ensuite le fait qu’elles traitent, plus ou moins bien, de sujets que la littérature qui a pignon sur rue, néglige.

Mais paradoxalement, plus ces formes populaires vont être reconnues, et plus elles vont disparaître. L’évolution économique et sociale va induire un double mouvement, les éditions de polars et de romans d’espionnage qui étaient faites sur du mauvais papier, avec des couvertures clinquantes et bigarrées, vont disparaître les unes après les autres. Les collections du Fleuve Noir et celles des Presses de la Cité sont touchées dans ce mouvement, comme d’ailleurs la prestigieuse Série noire qui après le départ de Marcel Duhamel crèvera à petit feu. Les raisons de cet effondrement sont multiples. Ariaga et Letourneux renvoient aux changements sociaux, sans plus de détails. La Série noire a été clairement tuée par son immersion dans le néo-polar. C’est-à-dire qu’en prétendant se renouveler, intégrant les formes gauchisantes d’écriture – Manchette et compagnie – elle a accéléré son déclin. Les séries d’espionnage du type Jean Bruce ou Paul Kenny, avaient perdu pied au fur et à mesure que la détente dans le monde progressait, mais aussi que le niveau d’éducation s’élevait. On pourrait dire que les romans du type L’espion qui venait du froid de John Le Carré, ou La lettre du Kremlin de Noel Behm, par leur complexité achevait la naïveté des auteurs à la petite semaine. Curieusement seul Gérard De Villiers a survécu à cette grande lessive. On aurait beaucoup de mal pourtant à prouver que sa documentation et son talent étaient supérieurs à celui de Paul Kenny et de Jean Bruce, et les couvertures de ses livres étaient bien plus laides que celles de ces deux auteurs. C’est celui qui avait le mieux intégré les stratégies éditoriales à l’ère industrielle.

Autrement dit les éditions populaires se sont trouvées prisent dans un étau, d’une part les populations plus instruites que leurs parents se portaient sur des formes plus compliquées, et d’autre part, les classes les moins instruites étaient attirées par les fictions télévisuelles dont l’offre se multipliait. Artiaga et Letourneux oublient un élément déterminant dans l’évolution des consommations culturelles : elles se concurrencent entre elles férocement, non seulement sur le plan des dépenses pécuniaires, mais aussi sur le plan des dépenses de temps de loisir. Celui-ci n’étant pas élastique, il faut faire des choix et le choix se fait d’abord du côté de la facilité, c’est-à-dire de l’image animée. On préférera la fiction télévisuelle au livre, c’est moins cher, et le temps dépensé à ces visionnages ne peut pas l’être à la lecture. On a d’ailleurs vu que la crise du COVID avait de fait fermer les salles de cinéma et mécaniquement pousser les populations à lire un peu plus puisqu’elles n’avaient plus beaucoup l’occasion de sortir. Aujourd’hui ce sont les plateformes de diffusion des œuvres cinématographiques et télévisuelles de fiction comme Netflix qui rongent au moins pour partie le visionnage des films en salles[3]. Cette concurrence féroce entre les loisirs engendre une instabilité, bien que les maisons dont nous parlons, Le Fleuve Noir et Les Presses de la Cité aient d’un point de vue industriel résisté assez longtemps. Parmi les raisons qui expliquent cette résistance il y a comme le disent justement Ariaga et Letourneux l’introduction des méthodes modernes de marketing. Celles-ci les amènent à regarder comment la littérature populaire servait aussi de support au développement des autres formes médiatiques, le cinéma, la radio, le feuilleton dans les quotidiens ou la bande dessinée qui permettaient d’accroitre la rentabilité d’une œuvre. Frédéric Dard sera abondamment adapté au cinéma, et lui-même signera le scénario du film tiré du livre de Paul Kenny, Action immédiate, réalisé en 1957 par Maurice Labro. Ces allers-retours entre les supports laissent aussi voir le système du Fleuve Noir comme une sorte d’entreprise familiale qui vise à devenir une grande entreprise. Et elle le deviendra d’ailleurs en se faisant racheter par les Presses de la Cité.

San-Antonio en bande dessinée publié dans France Soir

Nous sommes très nombreux à avoir appris à lire avec ce genre de publications. Et c’est peut-être là le plus important. Elles étaient évidemment condamnées par l’Eglise et par l’establishment, au motif qu’elles étaient vulgaires et flattaient les goûts très bas du public. Artiaga et Letourneux rappellent d’ailleurs qu’à ses débuts, la collection La flamme lancée par le Fleuve Noir était l’objet d’une censure régulière pour pornographie et obscénité. Mais justement le public qui suivaient ces publications le faisait pour leur caractère apparemment sulfureux et donc il les voyait comme un support subversif à sa volonté d’émancipation. San-Antonio était dans le collimateur bien entendu. Personne n’en parlait dans les journaux littéraires, ça viendra beaucoup plus tard. Les librairies « normales » ne tenaient pas les collections du Fleuve Noir, il fallait les acheter dans des circuits parallèles, chez les marchands de journaux, ou dans les bureaux de tabac. C’était encore le cas dans les années quatre-vingts. Il y avait un ostracisme global de la part des structures de l’éducation nationale, des libraires et des médias, avec des exceptions bien entendu, c’est pourquoi le colloque de Bordeaux organisé en 1965 par le professeur d’université Robert Escarpit a été important[4]. Escarpit défendait d’ailleurs à la même époque le Livre de poche tant décrié par ses adversaires parce que ses couvertures illustrées étaient « vulgaires », et parce que le livre doit être rare et cher – ce qui veut dire réservé aux classes supérieures[5]. Autrement dit ce dont il était question, c’était de faire en sorte que la littérature populaire soit contenue afin qu’elle ne contamine pas la « vraie » littérature. Ce combat bouffon a été perdu dans les grandes largeurs. Si on parle encore aujourd’hui de Frédéric Dard, on a oublié la plupart de ses contemporains qui avaient les honneurs du Monde des livres ou du Figaro littéraire. Mais pourtant cette littérature a contaminé la littérature légitime par ses manières directes et sèches, ses phrases rapides et sans état d’âme.

L’ouvrage d’Artiaga et Letourneux éclaire ce sujet d’importance capitale, il s’appuie pour cela sur des archives plus ou moins incomplètes – celles du Fleuve Noir ont brûlées – et sur la correspondance des auteurs aux éditeurs. C’est toujours très intéressant, notamment quand on perçoit le désarroi des auteurs et des dirigeants du Fleuve Noir qui doivent constater la fuite de leur lectorat vers d’autres paysages. Ils essaient également de nous donner un aperçu de la sociologie des auteurs, tendant à montrer que le Fleuve Noir par exemple était infesté d’anciens collabos ou de personnages d’extrême-droite comme Michel Audiard, Jean Libert ou Peter Randa, mais c’est assez spécieux comme argument parce qu’à la même époque la Série noire recyclait des collabos très sulfureux comme Albert Simonin, Ange Bastiani – Victor Le Page de son vrai nom – ou encore José Giovanni. Gallimard avait embauché à cet effet Stephen Hecquet, pétainiste des plus actifs, et Roger Nimier comme conseillers[6]. On a l’impression que les anciens collaborateurs voulaient se refaire une vertu dans l’écriture de polars, une écriture argotique très inspirée du pessimisme du nazi Céline. L’idéologie politique était surtout marquée très à droite, atlantiste, surtout pour les romans d’espionnage, ceux de Paul Kenny et de Claude Rank par exemple qui relevaient effectivement de la propagande active anti-rouge. Preuve que ces auteurs n’avaient pas le temps de se documenter sérieusement, l’ouvrage signé Paul Kenny, Complot pour demain, publié en 1967 au Fleuve Noir, présentait l’Internationale situationniste comme un groupement relativement nombreux, financé par l’étranger, et terroriste de surcroît ! Tout le reste était à l’avenant, des resucées de bribes d’informations semi-erronées, présentées comme le résultat de l’évolution progressive de la science. On ne sait pas trop si cette manière de faire relevait de la bêtisé ou du mépris pour leurs lecteurs. Il est vrai qu’à cette époque les ventes des aventures de Coplan commençaient à s’effriter. Ariaga et Letourneux avancent tout de même que le lectorat n’était pas vraiment dupe de ces fantaisies propagandistes. Après tout Paul Kenny n’était guère plus sérieux que Ian Fleming qui triomphait avec ses histoires de James Bond.

Coplan en bande dessinée

C’est donc un ouvrage très intéressant. Artiaga et Letourneux n’ont cependant pas toujours la rigueur d’écriture qui conviendrait à leur sujet, il y a de nombreuses répétitions, et puis ils utilisent un vocabulaire parfois spécieux comme quand ils emploient les termes de « genre » ou de « genré » qui sont dans l’air du temps mais qui indiquent une forme de soumission passive au wokisme ambiant qui nie volontiers la réalité des différences de sexe, différences qui étaient tout de même le fond de commerce de cette « littérature de gare » !

[1] Comme pour la Série noire, les traductions des œuvres étatsuniennes étaient très aléatoires, notamment à cause des coupes imposées pour rester dans un nombre de pages limité. Les auteurs américains avaient déjà accès au grand format, et donc à un nombre de pages plus conséquent que les auteurs français qui travaillaient pour les maisons françaises.

[2] Gilles Morris-Dumoulin, le forçat de l’Underwood, Manya, 1993.

[3] https://www.phonandroid.com/netflix-assure-salles-cinema-condamnees.html https://www.phonandroid.com/netflix-assure-salles-cinema-condamnees.html

[4] Le phénomène San-Antonio, Centre de Sociologie littéraire, Bordeaux, 1965.

[5] https://www.lemonde.fr/archives/article/1965/06/19/robert-escarpit-soutient-le-petit-format-qui-amorce-la-revolution-au-livre_2175810_1819218.html

[6] Ils seront les fers de lance avec Michel Audiard et Antoine Blondin de la critique du résistancialisme qui en réalité visait à réhabiliter indirectement la collaboration et les dédouaner d’un passé contestable.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 20 Novembre 2022 à 08:30

L’idée du film est partie selon Argento de la lecture du livre d’une psychologue italienne, Graziella Magherini, qui porte exactement le même titre. Ce syndrôme décrit ce qui se passe lorsqu’on est confronté à une œuvre d’art époustoufflante, qui est tellement bouleversante qu’on peut tomber et s’évanouir à sa vision. Ce syndrôme est appelé syndrome de Stendhal parce que celui-ci avait fait part d’une expérience similaire qui lui était arrivée en 1817 à la basilique de Santa Croce à Florence justement. Dario Argento aurait lui-même souffert de ce syndrome. Cette veine qui va servir à supporter un giallo, annonce que le film sera placé non seulement sous le signe de notre rapport aux œuvres d’art, mais plus encore dans une confrontation du cinéma à la peinture. Ce film est réalisé après une dizaine d’années d’échecs répétés du réalisateur, tant face à la critique, que face à son public. Argento va abandonner les extravagances horrifiques ou la fantaisie et revenir aux premières formes qui ont fait son succès. A l’origine le financement de ce film devait être principalement américain, mais cela ne put se faire, probablement parce qu’à ce moment là Argento était catalogué plutôt comme un réalisateur de films d’horreur. Mais ce film intervient dans un moment particulier où le cinéma italien va lentement mais sûrement s’effacer. Les grands réalisateurs sont tous morts, les genres populaires comme le giallo, le western spaghetti ou le polliziotesco ne font plus recette. Il reste surtout des films fabriqués non pas pour les spectateurs du samedi soir, mais pour le public des festivals qui se multiplient à travers le monde. C’est un cinéma qui se pense, qui se regarde penser, et où le plus souvent l’émotion est absente. Les télévisions naguère si friandes de films à succès n’en passent presque plus, le numérique est passé par là et on commence à voir circuler des DVD dont le coût de production est assez faible et qui permettent de réapprécier les productions du passé. Le cinéma est en train de devenir objectivement un art du passé qui s’enferme dans des musées. Or justement le musée est une dimension décisive de La sindrome di Stendhal, c’est le lieu où se noue l’intrigue. Le générique se déroule d’ailleurs sur des œuvres magnifiques du Moyen Âge jusqu’à nos jours, on y voit des Breughel, des Picasso, des Degas, une sorte de catalogue des œuvres de la peinture occidentale qu’il faut connaître. Autre innovation si on peut dire, Dario Argento revient à Ennio Morricone pour composer la musique, ce qui n’est pas plus mal !

A la Galleria dell‘e Academia, Anna doit rencontrer le violeur

La policière Anna Manni a été envoyée à Florence sur les traces d’un violeur et tueur en série. Elle pense le rencontrer dans la galleria dell’e Academia où les touristes venus du monde entier se pressent. Mais face à une magnifique suite de tableaux, elle s’évanouit. Désorientée, elle rentre à son hôtel, et constate qu’elle a perdu son arme de service. Peu après le violeur, qu’elle avait entrevu dans le musée arrive chez elle au prétexte de lui rendre son arme et la viole. Profondément traumatisée, elle se coupe les cheveux, tente de se réfugier dans sa famille où elle retrouve ses frères qu’elle défie en pratiquant la boxe anglaise. Un psychiatre est chargé de l’aider. Son ami Marco qui est aussi policier essaie de l’aider, mais c’est en vain. Il lui semble qu’elle peut traverser les tableaux qu’elle admire et en percer leur secret. Pendant ce temps le violeur qu’elle a identifié continue son œuvre et maintenant tue une malheureuse vendeuse qu’il a suivie dans la rue. Anna se met à la peinture et produit des œuvres très étranges. Mais son violeur revient, l’agresse, lui vole encore son arme et l’enlève. Entre temps il a assassine les policiers qui étaient censés la protéger. Dans un hangar, il la viole plusieurs fois, lui fait une profonde cicatrice sur le visage. Mais Anna va arriver à s’en défaire, va le tuer et se débarrasser de son corps en le jetant dans la rivière. Cependant la police qui a été prévenue par Anna n’arrive pas à retrouver le cadavre.

Dans son hôtel Anna se demande où elle a perdu son arme

Anna va se transformer une nouvelle fois. D’abord elle se met à porter une perruque blonde et longue cette fois, ce qui lui permet de masquer sa cicatrice. Puis elle va rencontrer un jeune Français, nommé Marie Beyle qui étudie l’art à Florence et dont elle va tomber amoureuse. Mais ses obsessions la reprennent et elle croit qu’Alfredo est toujours vivant et qu’il va revenir la tourmenter. Le psychiatre continue à travailler avec elle. Se croyant traquée, elle est mise sous protection policière. Marco lui-même vient chez elle. Mais elle a rendez-vous avec Marie, elle échappe à la vigilance de Marco, et le retrouve dans un musée où le jeune français travaille. Celui-ci lui demande de l’attendre dehors, ce qu’elle fait, mais Marie va être cruellement assassiné d’une balle dans la tête. Anna est persuadée que c’est la la preuve qu’Alfredo n’est pas mort. La police arrive et constate les faits, mais le psychiatre pense que ce n’est pas vraiment le profil psychologique d’Alfredo. Les choses vont cependant s’accélérer. Le psychiatre vient rendre visite à Anna pour faire le point. Pendant ce temps là, le cadavre d’Alfredo est enfin repêché. Marco pense alors qu’Anna est en danger et qu’il y a forcément un deuxième assassin en liberté qui menace Anna. Cependant quand il arrive chez elle, il constate que le docteur Cavanna a été tué. Il comprend que c’est bien Anna la coupable des meurtres qui se sont produits après la mort d’Alfredo. Il lui demande l’arme, elle l’amène au garage et lui montre le révolver dans le coffre de la voiture. Tandis qu’il veut prendre l’arme, Anna le tue en rabattant plusieurs fois le coffre sur son cou. Elle s’enfuit, mais la police va la rattraper et on comprend qu’elle va aller dans un hôpital psychiatrique.

Violée sauvagement Anna est sous le choc

Le scénario, écrit avec Franco Ferrini, bien qu’il contienne un certain nombre d’inconséquences, comme par exemple le meurtre de Marie qu’on ne comprend pas comment Anna aurait pu le commettre, est un giallo très sophistiqué. Le thème général est celui d’une quête de l’identité. En effet Anna ne sait pas si elle veut être la victime ou la criminelle, et plus encore si elle est hétérosexuelle ou bisexuelle, voire si elle veut être un homme. Au cours du film elle se montrera au moins sous trois aspects différents, brune ; les cheveux longs et en jupe, ensuite les cheveux courts et en pantalon, allant dans la salle de boxe se mesurer à ses frères, et enfin avec une perruque blonde, sans parler qu’elle croit qu’Alfredo, le criminel, est en elle et qu’il a pris le contrôle de sa personnalité. Evidemment, le syndrome de Stendhal ne compte pas vraiment, pas plus que le livre de Graziella Magherini, il est simplement décoratif et permet de donner le véritable nom de Stendhal au malheureux amant français d’Anna – on lit parfois que le film est une adaptation du « roman », rien n’est plus erroné. Dargento a beau en lire un passage au milieu du film, il ne nous convainc pas de l’utilité de ce subterfuge pour la suite de son récit. L’ambiguïté est renforcée justement parce que cet amant se prénomme Marie, et que cela n’est pas vraiment en usage en France, ce prénom étant réservé principalement à des filles comme le fait remarquer Anna. On voit donc qu’à travers la confusion des identités on passe à une confusion des sexes. Mais comme cela se pose dans le contexte d’une opposition entre le bien et le mal, on peut se poser la question du rapport qu’il y a entre ces deux thèmes. Le sexe mâle serait-il plus criminel que le sexe féminin ?

Marco tente de distraire Anna de ses tourments

Anna est une personnalité en réalité tourmentée bien avant qu’elle ne rencontre son violeur. En effet, elle se rend à une sorte de rendez-vous avec lui à la Galleria dell’e Academia, sans avoir cherché à se couvrir. Cette témérité peut, peut-être, être plus importante dans son évanouissement que le syndrome de Stendhal lui-même. Manifestement elle est attiré par la personnalité perverse et maniaque d’Alfredo qui en vérité apparaît comme un sombre crétin doté d’un ego surdimensionné. Même physiquement il ne ressemble à rien. Il a l’allure compassée et satisfaite d’un cadre de banque. C’est d’abord un bouffon. Anna dénigrera d’une manière ou d’une autre ses amants bien trop simples et trop modestes, Marco et Marie. Ce qui l’intéresse au fond, c’est le mal, c’est la douleur à l’état pur, c’est ce qui explique qu’elle se mutile et qu’elle aime voir le sang couler de son corps. Tout cela reste assez traditionnel du point de vue du giallo, même si le scénario est un petit peu plus complexe. L’explication ultime est la folie d’Anna, liée sans doute à un traumatisme ancien. Anna retourne dans sa famille, un père et deux frères, mais on ne saura pas ce qu’est devenue la mère. Est-ce d’être immergée dans une famille trop masculine qui l’a tant perturbée ? On n’aura pas de réponse à cette interrogation.

Anna croit qu’elle peut traverser les tableaux

La finesse du scénario est de confronter une histoire un peu banale de serial killer à une discussion approfondie sur l’art. L e premier niveau c’est Florence, mais Florence fréquentée par des touristes qui semblent être là par conformisme plutôt que par nécessité. Le touriste est une nouvelle fois pris pour cible par Argento. La seule concernée est bien Anna dont le but est de pénétrer les tableaux. Elle y arrive et ce faisant, elle va leur donner une nouvelle vie, au prix de sa raison et peut-être de sa vie. Cette volonté de pénétrer l’œuvre va également en montrer toute la violence latente. L’art fait aussi l’éloge des pulsions criminelles qu’il convoque. Pénétrer l’œuvre d’art c’est aussi passer dans un autre monde, thématique récurrente d’Argento avec référence à Lewis Carroll. Quand Anna traverse le tableau, elle traverse également le temps et revient complètement en arrière. Passer entre les époques ou entre les sexes, n’est-ce pas finalement la même chose ? Cependant quand elle va à Viterbe, le musée étrusque est en réhabilitation pour un temps indéterminé, signifiant qu’il faut bien se débrouiller pour survivre. C’est pourquoi Anna va se rendre à la salle de boxe qui est aussi une autre forme d’art. Ce musée étrusque est la clé de tout le film, en ce sens qu’il désigne le passé comme le début de la fondation d’une égrégore les représentations artistiques en désigne la destinée. Mais si l’art est abandonné, la civilisation l’est aussi et c’est le retour de la bête !

Le tueur en série a repéré une nouvelle proie

Mais la peinture rend Anna complètement malade. Elle s’emploiera à masquer les tableaux, comme Fraü Brückner masquait les miroirs, avant de s’y jeter dedans. Bien que les œuvres du passé soient immobiles, elles jugent pourtant les contemporains qui les visitent. C’est flagrant dans la séquence où on voit Marie essayer de mettre de l’ordre dans le musée où il travaille. Les statues l’observent, le jugent et finalement le condamnent pour les avoir déranger. Dès lors les rapports entre l’art et la mort deviennent évident, on l’a déjà vu chez Argento, mais ici cela prend une signification encore plus grande dans la mesure où le cinéma est en train de disparaître comme un art populaire faisant corps avec la vie sociale. Il finira au musée ou dans les festivals pour cinéphiles. La séquence d’ouverture presque prise sur le vif, tourné véritablement à l’intérieur de la Galleria dell’e Academia est excellente, comme une incursion de Dargento dans le réel, le quotidien d’une visite au musée.

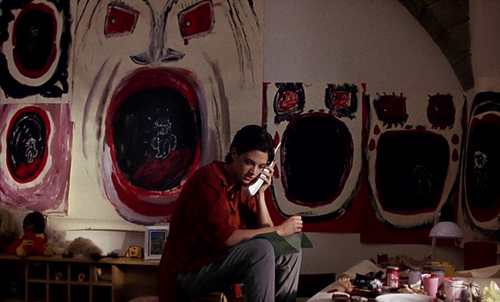

Anna reçoit un coup de fil d’Alfredo

Sur le plan formel Argento tout en revenant à des fondamentaux, va changer une fois de plus de format et passer au 1 :1,66, se rapprochant ainsi de plus en plus du format classique. Cependant le jeu sur les couleurs est excellent, il revient au rouge profond. Par exemple quand Anna se trouve dans la chambre d’hôtel, elle ferme le rideau rouge, comme si la pièce était maintenant terminée et qu’on passe à autre chose. On retrouve la pallette de couleurs de Profondo rosso, en plus discret toutefois. Les références à d’autres cinéastes sont très nombreuses, à Hitchcock avec Marnie qui change de couleur de cheveux et qui manifestement souffre d’un trouble de la personnalité, comme elle, Anna a des difficultés à avoir des relations sexuelles qui la satisfassent. Les rapports entre Anna et la peinture renvoient aussi à Vertigo, Madeleine restant de longues heures au musée à contempler des peintures. L’autre référence c’est Crimes of passion de Ken Russell, sorti en 1984 et qui voyait Kathleen Turner utiliser une perruque blonde pour tromper son monde et se prostituer. Quand Anna se roule dans la peinture, on pense également à Apocalypse now de Coppola sorti en 1979, et à tous ces protagonistes, notamment au capitaine Willard qui se peint le visage pour mieux approcher le mal et continuer la guerre. Il y a un peu des longueurs, notamment dans la scène de viol, mais dans l’ensemble le rythme est soutenu. Dans les séances avec le psychiatre, on a cet impression d’enfermement, renforce par des plongées assez subtiles. La scène finale qui voit la police fondre sur Anna, comme pour la violer, puis la portant comme une enfant, est tout à fait remarquable.

Anna a tué Alfredo et va jeter son cadavre dans la rivière

A l’origine le film devait être produit et tourné aux USA. Et donc le rôle d’Ann devait être tenu par Bridget Fonda ou Jennifer Jason Leigh. Mais la société de production ayant fait faillite, il fallut relocaliser le film à Florence. Et selon moi c’est bien mieux ainsi car Florence c’est le Rinascimento, phénomène qui n'a pas d’équivalent en Europe et bien sûr encore moins aux Etats-Unis. Florence fait partie intégrale du scénario. La distribution est assez discutable, les moyens du film étant réduits. Cependant Asia Argento est tout à fait étonnante dans le rôle d’Anna. Tout le film est centré sur sa personnalité. Fille de Daria Nicolodi et de Dario Argento, ce qui ne doit pas être facile à porter, elle est habitée par son rôle. Actrice à la vie personnelle très tourmentée, avec des viols subis, avouant elle-même sa bisexualité, elle sait faire passer ces discordances dans la personnalité d’Anna, à la fois passive et suicidaire, rancuneuse. Sans doute est-ce le meilleur rôle qu’elle a jamais eu. Elle a critiqué l’usage de la perruque blonde que son père lui a fait porter, mais cet artifice vulgaire est pourtant cohérent avec les références hitchcockiennes utilisées par Argento. Le criminel en série est interprété par Thomas Kretschmann. C’est un acteur allemand totalement fade, sans dimension particulière. Bien trop propre sur lui, il a du mal à nous faire croire qu’il est complètement fêlé, sa prestation affaiblit complètement le propos, souriant toujours à contre-temps il est déplaisant, mais ne fait pas pour autant un « beau » criminel. Les autres acteurs ne brillent pas vraiment, mais tiennent à peu près leur place que ce soit Marco Leonardi dans le rôle de Marco, le policier, ou Julien Lambroschini dans le rôle du français Marie. Les figures paternelles du psychiatre et du supérieur d’Anna sont tout à fait solides, interprétés respectivement par Paolo Bonacelli et Luigi Diberti.

Le psychiatre tente d’aider Anna

Comme je l’ai dit au début, Ennio Morricone fait son retour au côté d’Argento. Et c’est heureux, il y a une jolie ritournelle mélancolique et légère qui apporte beaucoup au comportement d’Anna. L’ensemble est donc achevé, bien maitrisé, et rejoint les meilleurs films d’Argento. Le film n’a pas été un succès en salles, même en Italie, mais il s’est rattrapé avec les différentes rééditions en DVD puis en Blu ray. En France il n’est jamais sorti en salles, c’est dire qu’à cette époque la cote d’Argento n’était pas au plus haut. D’ailleurs on ne peut pas dire que la France soit un bon pays pour Argento, même si ces derniers temps cela semble s’améliorer un petit peu. Il n’existe même pas une version Blu ray de ce film dans notre pays, alors qu’à mon sens ce film mérite une vraie réhabilitation.

En cherchant des œuvres d’art Anna va rencontrer un jeune français

Anna est inquiète

La police a attrapé Anna

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 16 Novembre 2022 à 08:30

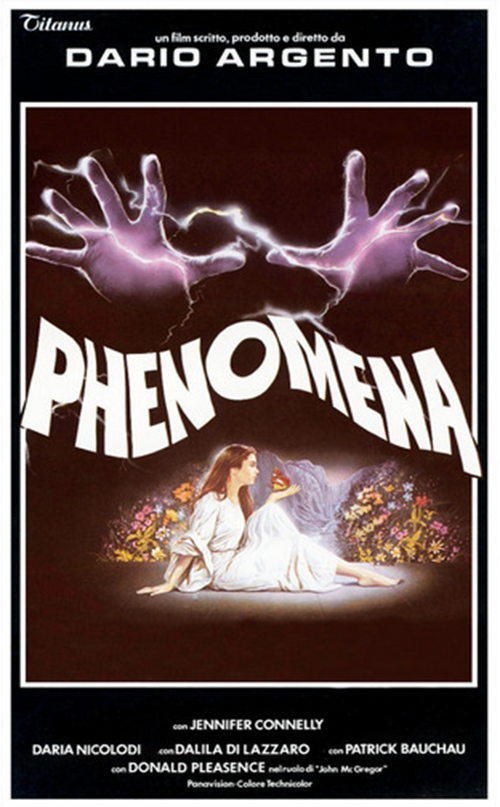

Ce n’est que trois ans plus tard après le succès mitigé de Tenebre qu’Argento va arriver à concevoir et tourner un nouveau long métrage. Le scénario écrit avec Franco Ferrini, une sorte de spécialiste du cinéma de genre avec qui il retravaillera assez souvent dans les années qui suivent, opte ouvertement pour le fantastique horrifique, sans doute parce que cela est apprécié sur le grand marché américain. Pour beaucoup de critiques cependant, c’est à partir de ce film que s’est amorcé le déclin de Dario Argento. Il est vrai qu’ici il recycle de nombreux thèmes qu’il avait déjà utilisés, comme cette communauté de jeunes filles qui cultivent des moqueries souterraines, avec en arrière plan les premiers émois amoureux mais aussi la férule de directrices plutôt dures. Pour ce film Dario Argento est aussi le seul producteur, c’est dire à quel point il en est responsable.

Le bus part sans elle

Une jeune fille rate le car qui amène un groupe de touristes danoises. Isolée dans la montagne, elle tente de trouver de l’aide. S’approchant d’une maison où elle pénètre, elle va être sauvagement assassinée et décapitée. La police enquête sur cette mort peu banale et un savant entomologiste, McGregor, cloué dans un fauteuil à roulettes leur permet de dater la mort de cette jeune fille à cause de la prolifération des vers. Jennifer Corvino arrive en Suisse pour rejoindre un pensionnat très réputé. Elle se lie d’amitié avec une jeune collégienne qui fume, Sophie. Une nuit Jennifer a une crise de somnambulisme, elle assiste à un meurtre, mais par la suite, elle se réveille au milieu de la route où deux jeunes gens semblent vouloir abuser d’elle. Mais elle s’échappe et va rencontrer un singe qui la guide vers le professeur McGregor avec qui elle sympathise et avec qui elle partage son amour des insectes. Mais un peu plus tard, c’est son amie Sophie qui, allant voir un jeune garçon dans le parce, est assassinée. McGregor pense qu’elle peut retrouver la maison où a été assassinée la jeune Vera Brandt. Il lui conseille de suivre les mouvements d’une mouche qu’il appelle le grand sarcophage. Elle va y arriver, mais elle tombe sur l’agent immobilier qui refuse de lui donner des informations. Elle s’en va, mais un policier vient à son tour interroger l’agent immobilier. Ils vont être tous les deux sauvagement agressés.

John McGregor aide la police à dater l’heure de la mort

Rentrée au pensionnat, Jennifer est considérée comme une folle et les docteurs l’examinent. Elle arrive cependant à s’enfuir. Mais c’est McGregor qui est à son tour assassiné. Jennifer tente de joindre l’avocat de son père, Morris Shapiro, pour qu’il l’aide à fuir le pensionnat et rentrer aux Etats-Unis. C’est pourtant Fraü Bruckner qu’il a contactée et qui est censée l’aider. Mais celle-ci l’agresse et l’enferme dans une pièce tandis que l’inspecteur Geiger arrive. La confrontation entre Geiger et Brückner tourne au vinaigre, l’inspecteur est capturé. Cependant Jennifer en suivant le fil du téléphone pour appeler au secours, va descendre dans le labyrinthe de la maison de Brückner où tous les miroirs sont recouverts. Elle arrive à la cave où elle découvre une fosse remplie de cadavres en putréfaction, mais elle est confrontée au fils de Brückner qui est en réalité un monstre. Jennifer arrive à s’enfuir en prenant un bateau, mais le petit monstre la rattrape. Une bagarre furieuse s’ensuit. Le lac prend feu ! Le monstre est mort. Jennifer arrive à rejoindre la berge où l’attend Brückner qui a décapité Shapiro et qui s’apprête à faire de même avec elle. Mais le singe intervient et la tue à coups de rasoir.

Une jeune fille est en danger

Le scénario est plein de lacunes, et cela provient d’une hésitation entre le giallo, la dernière partie du film, le film d’horreur, les cadavres en décomposition et le fils grotesque de Fraü Bruckner, et le film fantastique, le somnambulisme de Jennifer et sa capacité à communiquer avec les animaux. Ce manque de principe aboutit à un rythme déstructuré, mais aussi à des problèmes dans la direction des acteurs qui manifestement ne savent pas très bien ce qu’ils font. Jennifer est le centre du film, c’est autour d’elle que tout s’organise. Elle apparaît comme une sorte de jeune fille nihiliste qui ne croit en rien en la bonté de l’être humain, et au contraire, ce sont les animaux avec qui elle communique plus facilement, à l’exception bien sûr de McGregor, mais lui, il est cloué dans son fauteuil à roulettes, il est donc à part. Mieux vaut la compagnie des bêtes que celle des humains ! Telle pourrait être la morale de cette fable. Le singe apparaît comme un être supérieur par l’amitié qu’il manifeste aussi bien à McGregor qu’à Jennifer. Il est vrai qu’à cette époque le singe est plus qu’un élément cinématographique, c’est une question. On le retrouve dans Planet of the apes de Franklin Schaffner en 1968, dans King Kong de John Guillermin en 1976, Cia maschio de Marco Ferreri en 1978, ou encore dans Any Which Way You Can de Buddy Van Horn, un énorme succès de Clint Eastwood en 1980, et il ya aura encore Gorillas in the mist, de Michael Apted en 1988. C’est comme si on voulait signaler que l’être humain avait fait son temps et qu’il allait falloir le remplacer par le règne animal. On s’est assez peu penché sur cette fantaisie qui interroge la place de l’homme et de la nature. Cette dévalorisation de l’homme en tant que créature supérieure est au fond le contrepied d’une lecture religieuse de la création.

Jennifer est en état de somnambulisme

Dans cet univers Jennifer, la jeune et rêveuse pensionnaire ne peut être que solitaire, et c’est à travers sa solitude qu’elle s’ouvre des horizons nouveaux en communiquant avec des animaux. Cependant McGregor a tout prendre n’est pas seulement un bon grand-père, c’est aussi un manipulateur qui fait agir Jennifer dans le sens qu’il désire. Le côté mielleux de Donald Pleasance qui interprète McGregor, un habitué des rôles de tordus, renforce cette hypothèse. Du reste dans le film noir du cycle classique, le fauteuil à roulettes annonce pour le moins les ambiguïtés de son propriétaire. C’est sans doute là l’aspect le plus intéressant de cette histoire. Jennifer c’est Alice au pays des horreurs. Elle en a le comportement, mais au lieu de se lier d’amitié avec un lapin, elle le fait avec un singe et avec des insectes. On remarque que la criminelle, Fraü Brückner agit concrètement comme le demande la Reine dans le livre de Lewis Carroll, elle veut décapiter tout le monde et envoyer leurs restes pourrir en enfer. Le parallèle est encore plus frappant quand Jennifer suit le fil du téléphone et s’enfonce dans un trou qui ne semble pas avoir de fond ! Ce passage d’un monde à l’autre, s’il signifie une fuite devant le réel, montre aussi que des mondes différents cohabitent, l’un en surface, et l’autre, plus secret, dans les profondeurs de la conscience.

Jennifer et John McGregor parlent des insectes

Ce film est une éloge de la différence. Jennifer est différente, et à ce titre elle est incomprise, on la tourmente, on la taxe de folle, on menace de l’interner. Le drame de Fraü Brückner est qu’elle n’a pas admis la différence de son fils et que c’est cela, bien plus que sa laideur physique qui en a fait un monstre. Le personnage de Fraü Brückner est malheureusement insuffisamment développé. Par exemple cette femme que la vie a martyrisée cache tout ce qu’elle est, elle fait en sorte d’être le plus terne possible dans ses apparences, mais cet aspect n’est pas suffisant pour en faire une criminelle qu’on plaint pour son malheur. Il y avait là quelque chose d’intéressant qui n’a pas été exploité dans le scénario. Après tout elle aussi n’est pas très conformiste, et sa différence aurait pu lui permettre de mieux comprendre Jennifer. Elle aurait pu ainsi voir Jennifer comme l’envoyée qui est destinée à remettre de l’ordre dans le chaos.

Les médecins veulent faire interner Jennifer

Formellement, et même s’il y a quelques beaux mouvements d’appareil, même si la photo est bonne, on ne retrouve pas la patte de Dario Argento. Le travail sur les couleurs est volontairement moins important, est-ce pour donner à l’histoire une sorte de contraste entre une réalité banale et la démesure de la puissance de l’esprit de Jennifer ? Est-ce parce qu’il craint de tomber dans les artifices ? La première partie est assez molle, on a droit à un baratin fatigant de la part de McGregor sur le vent par exemple. La deuxième partie, surtout le dernier tiers, qui se rapproche un peu plus de la logique d’une enquête, avec un assassin qui poursuit Jennifer, est plus rythmée et mieux soutenue, mais la découverte de la cave avec les horreurs de la fosse remplie de cadavres en décomposition est trop grotesque pour que le spectateur ressente un malaise. Le film a été tourné pour partie en Suisse, avec l’idée de montrer que ce pays en apparence calme et prospère cache des secrets plutôt inavouables. On a beaucoup misé sur les effets spéciaux, d’abord les masques qui représentent des têtes en décomposition, ou le petit monstre lui-même, puis ensuite évidemment sur les nuées d’insectes qui viennent à la rescousse de Jennifer quand ses camarades du pensionnat l’agressent.

La luciole guide Jennifer auprès du cadavre de Sophie

Dario Argento insiste sur l’hostilité des éléments naturels, comme le vent, l’eau, le feu. Il en viendra à filmer cette incongruité qu’est un lac qui prend feu, ce qui oblige Jennifer à nager sous l’eau pour sortir du cercle de feu. Le réalisateur s’attarde longuement sur l’appareillage médical de nos sociétés, comme pour en dénoncer les excès. Il y a bien sûr le passage où Jennifer est manifestement droguée, on lui met des électrodes sur les tête, elle est reliée à des sondes. Les électrodes lui font d’ailleurs comme une couronne, histoire de démontrer qu’elle est la reine inflexible quelque part et que la médecine ne peut l’atteindre. Argento a toujours porté un regard critique sur la science et les formes modernes de la rationalité. On le voit encore quand Fraü Brückner tente de lui faire prendre des cachets. On film ces maudits cachets en gros plan pour bien en comprendre l’aspect maléfique. C’est toujours filmé en format 1 : 1,85 ce qui bride me semble-t-il Dario Argento dans sa mise en scène. Comme quoi il y a des réalisateurs qui sont attachés à un format et qui ne peuvent s’en éloigner. Ne soyons pas trop sévère cependant, il y a de très bonnes séquences comme par exemple lorsque Jennifer s’enfonce dans les sous-sols et suit une sorte de labyrinthe qui tend à la rendre encore plus prisonnière.

Les filles tourmentent Jennifer

Le film est porté par Jennifer Connelly, choisie par Argento parce qu’il l’avait vue et remarquée dans le film de Sergio Leone, Once upon a time in America. C’est un très bon choix, ne serait-ce qu’à cause de son regard curieux qu’on croit dû à une myopie. Mais toute la première partie, elle est assez terne. Elle est plus juste lorsqu’elle commence à se battre contre les démons et qu’elle cherche à se sortir du piège où elle se trouve. Elle avait à peine quinze ans ! Donald Pleasance fait du Donald Pleasance dans le rôle de McGregor. Il prend des mines entendues pour montrer combien il est supérieurement rusé par rapport à la police. La première victime, Vera Brandt est jouée par la fille aînée de Dario Argento, Fiore Argento. Daria Nicolodi dans le rôle de Fraü Brückner est plutôt discrète, le réalisateur l’affublée d’un déguisement qui la rend complètement terne. Elle ne s’anime que quand elle révèle toute la profondeur de sa méchanceté. Pour rester plus ou moins en famille, on a également Federica Mastroiani, la nièce de Marcello, dans le rôle Sophie, elle est plutôt bien.

McGregor est assassiné sous les yeux de son singe

Le film a eu un accueil médiocre et le public l’a boudé. Ce n’est pas un très bon film, l’ennui point de dans la première partie, surtout sur une durée de deux heures. Les Américains se sont moins embêtés avec la longueur, ils ont carrément enlevé 20 minutes ! La musique est mauvaise, c’est une fois de plus le groupe Goblin dont la musique a bien du mal à passer les années. Bien que le disque de la bande originale se soit très bien vendu en Italie. Malgré les velléités d’Argento, bien peu de critiques se risquent aujourd’hui à réhabiliter ce long-métrage.

Fraü Brückner a assommé Jennifer

Jennifer s’est enfuie par un trou creusé dans le plancher

Jennifer poursuit sa quête dans le labyrinthe du sous-sol

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 12 Novembre 2022 à 08:30

Inferno qui n’a pas démérité au box office, a pourtant déçu. Et c’est sans doute pour cela qu’Argento n’a pas attaqué tout de suite le troisième volet des tre madri. Il va revenir aux formes canoniques du giallo, sans doute sous la pression de son échec relatif, mais aussi de l’effondrement de la billetterie dans les salles de cinéma en Italie. Il va d’ailleurs revenir sur son choix antérieur et retrouver Luciano Tovoli à la photographie. Si Argento a souvent dit sa satisfaction d’avoir réalisé ce film, la critique est beaucoup plus mitigée à son égard, c’est un des films les moins commentés de son œuvre. Quelle que soit l’économie du projet, Argento est totalement responsable de ce film, il en a écrit le scénario et en a assuré la production avec son père. Donc c’est un giallo, mais même pour ce qui concerne ce genre, c’est manifestement un giallo tardif.

Elsa a volé le livre de Peter dans un supermarché, mais s’est faite attrapée

Peter Neal est un romancier à succès qui écrit des thrillers, il s’en va pour Rome où son agent, Bullmer l’a invité pour signer un gros contrat. Il a cependant une vie très compliquée entre sa femme Jane dont il veut se séparer et sa maîtresse Ann qui est aussi son assistante. Tandis qu’il vole vers l’Italie, une jeune femme, Elsa, se fait piquer en train de voler le dernier livre de Peter Neal dans un supermarché. Pour échapper à des poursuites, elle donne son adresse au directeur en lui suggérant qu’il pourrait entretenir une liaison avec elle. Elle rentre donc chez elle, elle échappe de peu à un clochard qui tente de la violer. Mais l’assassin est là qui la guette. Il la poignarde sauvagement, puis lui fourre des pages du dernier ouvrage de Peter Neal dans la bouche. La police constatant le meurtre va interroger Peter, non parce qu’elle le soupçonne de quoi que ce soit, il était dans l’avion au moment du meurtre d’Elsa, mais pour comprendre pourquoi l’assassin a utilisé les pages de son livre. Peter est troublé, mais il doit aussi avoir une émission télévisée avec Berti, un célèbre critique. Celui-ci le met sur la sellette pour l’identifier aux meurtriers qu’il décrit dans ses livres. Cependant, c’est un couple de jeunes femmes, sans doute des lesbiennes, qui après une crise de jalousie entre elles, vont se faire assassinées.

Le police approche Peter pour comprendre la logique des meurtres

Puis ce sera le tour d’une toute jeune fille, Maria, qui sert à l’hôtel où loge Peter de se faire tuer, après avoir été larguée par son petit copain, puis poursuivie par un chien féroce qu’i l’amène à une villa où elle tombe sur des dossiers qui ont été manifestement concoctés par le criminel en série. Tandis que la police patauge, Peter et le jeune Gianni vont se rendre à la villa qui est celle du critique Berti. Mais au moment où Gianni arrive, Berti se trouve au prise avec un individu à qui il avoue avoir tuer toutes ces femmes, avant d’être lui-même assassiner à coup de hache. Entre temps Peter a été assommé à l’aide d’un gros caillou. Dans cette atmosphère de plus en plus tendue, on apprend que Bullmer entretient une relation avec Jane la propre femme de Peter. Mais comme Peter a été menacé, Bullmer lui conseille de se cacher dans un hôtel un peu en dehors de Rome. Bullmer a donné rendez-vous à Jane, après que celle-ci ait reçu comme cadeau une paire de beaux escarpins rouges. Mais Bullmer se fait assassiner sur le lieu du rendez-vous avant que Jane arrive. Jane se décide alors à téléphoner à Ann et lui donne rendez-vous sous une pluie battante. Mais par précaution, elle s’arme d’un révolver pour attendre. Les policiers ne restent pas les bras croisés, et ils ont trouvé une piste grâce à une domestique philippine. Jane se fait assassiner avec la hache, et on comprend que le meurtrier est Peter. La police survient à son tour, Peter abat l’inspectrice, mais l’inspecteur Germani parvient à le maitriser. Ann survient à ce moment là, mais c’est juste pour voir Peter se trancher la gorge avec un rasoir. Germani et Ann s’en vont, mais pris d’un doute l’inspecteur revient dans la maison, Peter a disparu, il a usé d’un faux rasoir, comme on en utilise dans les cinémas pour faire croire qu’il s’est tranché la gorge. Il surprend alors Germani et le tue d’un coup de hache. Ann arrive à son tour, et en ouvrant la porte, face à Peter, elle déclenche la mort de Peter.

Les deux femmes se sont disputées

Comme on le voit avec ce résumé, l’histoire n’est pas très originale, le romancier devient le « héros » de son propre roman en commettant des meurtres, et en coulant ceux-ci dans d’autres meurtres qui ont été commis par un autre psychopathe, le présentateur Berti. L’idée générale est que tous les deux ont subi un traumatisme profond. Berti a été élevé dans un catholicisme intransigeant, présenté ici comme une fabrique de psychopathes, et Peter a subi un affront de la part d’une jeune fille qui l’a humilié avec ses chaussures rouges, en le rejetant, en se donnant à d’autres jeunes gens, c’est l’image d’une castration. Il vient alors facilement que les meurtres ne peuvent se commettre qu’avec un couteau ou une autre arme blanche puisque le couteau est un substitut du pénis. Seul Gianni sera étranglé avec une corde, parce que les tueurs sont hétérosexuels ! La motivation de ces meurtres est donc le sexe, et non pas l’argent puisque Peter est riche et que Berti habite une luxueuse villa qui témoigne de sa réussite matérielle. Le sexe renvoie bien entendu à la jalousie. Berti tue des jeunes femmes inaccessibles parce qu’il est jaloux de Peter et c’est pour cela qu’il se sert de ses livres. Nier l’existence du talent de l’écrivain américain le conduit à mettre dans la bouche de ses victimes des pages de ses livres. Mais le principal du film ne s’étale pas sur les raisons des meurtres, comme si Argento s’en débarrassait comme d’une obligation, parce qu’il faut bien boucler l’histoire. Le traumatisme de Peter sert cependant à évoquer sous forme de flash back cette jeune fille aux souliers rouges.

Maria, lâché par son petit ami est poursuivie par un chien féroce

Si on regarde au-delà de l’histoire proprement dite, Tenebre est un discours sur la femme, leur place et leur désir. Elles sont toutes terriblement sexuées, de la jeune voleuse jusqu’à la jeune Maria qui porte des jupes très courtes et qui court tout aussi vite que le chien lancé à sa poursuite. La femme de Peter est à l’unisson, sa jalousie se transforme en désir pour l’agent de son mari. Et puis il y a les deux lesbiennes qui plus ou moins dénudées représentent une forme de désir presqu’à l’état pur, un désir qui brûle pour lui-même quel que soit l’objet sur lequel il se porte. D’une manière latente, les femmes ont le pouvoir, c’est ce qu’explique indirectement l’inspectrice Altieri à son partenaire masculin. Cette puissance féminine est négative, Peter dissertera avec Berti pour son interview à la télévision, mais surtout on note que c’est la douce Ann qui provoquera sa mort en l’empalant sans le vouloir à l’aide d’une sculpture de fer très représentative de la modernité. Cependant on ne peut se passer de discuter de la schizophrénie latente des personnages. Les figures vont par paires. Les tueurs sont deux, comme un reflet l’un de l’autre, en quête d’identification. Les lesbiennes se dédoublent aussi, comme deux sorcières ou comme deux sœurs maléfiques. Mais Peter lui-même est double, d’un côté il est un écrivain un peu rangé, bourgeois, de l’autre, un criminel, il se disperse entre une femme et une maitresse. La fin est également double, Peter s’égorge avec un rasoir, mais il n’est pas mort, c’est juste un trucage, un artifice de cinéma. Cette scène à lieu pour montrer la différence concrète entre le cinéma et la réalité, c’est cette différence que Peter n’a pas perçu avec ses propres romans, et ce qui le conduit à la mort.

Peter et Gianni approche de la villa de Berti

Au passage Argento en profite pour dénoncer le politiquement correct qui commençait déjà à envahir tous les secteurs de la vie sociale, et donc qui se traduit par la diatribe de Berti contre la manière d’écrire de Peter. Ce n’était qu’un début, on a fait pire depuis selon une loi d’entropie. Mais cette scène annonce l’encadrement des représentations à travers des œuvres de fiction que ce soit au cinéma ou dans la littérature. De ce fait on se demande si ce n’est pas cette opposition frontale entre Peter et Berti qui va pousser l’écrivain à se faire criminel. En effet jusqu’à sa rencontre avec le critique qui officie à la télévision, il n’a jamais commis de meurtre – quoi qu’à la fin cela soit discuté et discutable – on pourrait penser que s’il utilise la personnalité du criminel pour camoufler ses propres pulsions criminelles, c’est une manière de se révolter contre la télévision et plus généralement contre la marchandisation de la culture à l’âge moderne. Mais les personnalités de l’écrivain et de son critique sont tellement emmêlées qu’on aura du mal à saisir sans un moment de réflexion les crimes qui appartiennent à Berti, et ceux qui sont l’œuvre de Peter.

Berti a reçu un coup de hache dans la tête

La conduite du récit est assez peu inventive. Argento utilise comme à son ordinaire la caméra subjective pour montrer la détermination du criminel. Mais il se laisse aller à des digressions qui n’apportent pas grand-chose au récit, comme les meurtres des deux lesbiennes qui sont sans doute un peu trop étirés dans le temps. Cela va se faire au détriment de personnages peut être plus structurants pour la logique du récit, comme Jane et Bullmer dont les contours restent tout à fait flous. Les policiers sont également trop présents ou pas assez. En effet si Peter et Gianni deviennent des sortes de détectives privés, on les voit trop, mais si ils ont un rôle décisif dans l’orientation de l’enquête, alors on ne les voit pas assez. Cette manière de faire revient à escamoter des personnages, à en abandonner d’autres. C’est un signe d’indécision qui empêche Argento de rester sur le personnage ambigu de Peter. Les relations avec Ann ne sont pas vraiment éclairées, hésitant entre un aspect sexuel et la dévotion d’une assistante pour le maître du thriller. Notez que le générique s’ouvre comme dans Inferno sur un livre, le livre de Peter dont les pages sont tournées par des mains gantées, comme si le sujet allait être au fil des minutes qui suivent la mise en danger de la culture livresque ou comme si celle-ci ne servait à plus rien dans notre époque moderne.

Jane, la femme de Peter entretient une liaison avec son agent

C’est encore filmé en 1 :1,85, cette forme bâtarde qui hésite à aller au cinémascope, format qu’Argento maitrisait parfaitement pour saisir l’occupation de l’espace et la profondeur de champ. Il se prive ici de la fluidité dans les mouvements d’appareil, comme s’il avait peur en permanence de déborder le cadre. Le jeu sur les couleurs est assez pauvre, même si on retrouve le fameux rouge profond avec les escarpins que portera Jane ou le téléphone rouge qu’utilise Peter au début du film. Bien sûr il y a le sang, mais dans l’ensemble le rouge a une efficacité forte chez Argento, soit lorsqu’il sature l’image, soit quand il est opposé à d’autres couleurs primaires ou quand il fait ressortir les couleurs plus ternes de l’architecture par exemple. Mais ce manque de travail sur les couleurs renvoie à un manque de réflexion du cinéaste sur les décors qu’il utilise. Même la villa de Berti, pourtant hypermoderne, est platement utilisée, comme si elle avait perdu ses volumes et que son architecture n'avait aucune importance. Or la sophistication de celle-ci aurait pourtant été un joli contrepoint avec l’intention criminelle de son propriétaire.

Jane a reçu un cadeau

Les scènes de meurtre pour spectaculaires qu’elles soient sont finalement assez convenues. Il y a cependant quelques belles séquences, comme cette poursuite haletante de Maria par un chien littéralement enragé qui manifeste une dextérité étonnante pour amener la jeune fille jusqu’à son bourreau. Elle enrichi le bestiaire d’Argento d’une belle manière. Il y a aussi ce fétichisme qui consiste à saisir les pieds des femmes qui marchent et qui s’ils rappellent le traumatisme ancien de Peter, ils font référence au film de Michael Powell, The red shoes. Et on s’attend presqu’à ce qu’ils se mettent à marcher tous seuls, indépendamment de celles qui les portent.

Jane s’est armée d’un revolver pour attendre l’assassin

L’interprétation est construite autour de l’acteur italo-américain Anthony Franciosa, un second couteau qui trouve ici dans le rôle de Peter Neal le rôle le plus important de sa vie. Il est très appliqué et très crédible. Daria Nicolodi dans le rôle d’Ann, l’assistante dévouée de Peter, est assez éteinte, elle est bien évidemment, mais elle a nettement moins d’abattage que dans ses prestations précédentes chez Argento. John Saxon dans le rôle du fourbe agent littéraire est assez pâle, mais son rôle est assez étroit. J’aime bien par contre la jeune Lara Wendel dans le rôle de la délurée Maria qui court plus vite que le féroce chien lancé à sa poursuite. La pulpeuse Ania Pieroni incarne la voleuse qui se fait trucider dès le début du film, elle joue très bien de son air canaille, on l’avait déjà vue dans Inferno. Entre les deux films elle s’est nettement améliorée. Veronica Lario était à cette époque la femme de Berlusconi, et il est possible que ce soit lui qui l’ait imposée. Elle n’est pas terrible, les scènes où elle se fait amputer avant de mourir ont été d’ailleurs supprimées lors du passage du film à la télévision. Reste Giuliano Gemma dans le rôle de l’enquêteur Germani. Il est bien, mais sans plus.

Peter s’est tranché la gorge

Je n’ai rien dit de la musique qui est mauvaise, due semble-t-il par les résidus des Goblin. Mais dans l’ensemble le film est une nouvelle déception, il ne retrouve ni la grâce formelle, ni la poésie noire qui avaient fait la célébrité d’Argento. Mais le film se voit tout de même sans ennui. Il n’a pas été un fiasco, mais on est loin des succès éclatants antérieurs qu’Argento ne retrouvera plus jamais. Sans doute la mode du giallo était un peu passée, mais on peut se demander si la créativité d’Argento ne s’était pas un peu affaissée avec le temps.

L’effroi de Ann quand elle comprend que Peter n’est pas mort

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique