-

Par alexandre clement le 1 Janvier 2023 à 09:28

Bonne et heureuse année à tous nos amis !

Et même aux autres qui ne me lisent pas !

Que 2023 soit un peu moins morose et sinistre que cette année 2022 qui vient de s'achever !

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 30 Décembre 2022 à 08:30

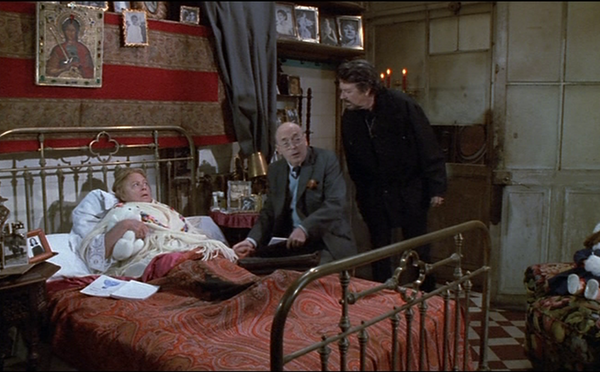

C’est un film Republic, et donc l’affiche va être plutôt trompeuse. Les deux vedettes de ce film, c’est-à-dire Brian Donlevy et Claire Trevor ne sont pas les personnages les plus importants, mais plutôt John Russel et Vera Ralston qui à l’époque n’étaient pas très connus – ils ne le sont toujours pas d’ailleurs. Vera Ralston était l’épouse du président de Republic, Herbert J. Yates, et c’est pour cela qu’elle a le premier rôle féminin. Celui-ci pensait arriver à la lancer comme une grande vedette glamour, sexy, une star. Mais elle ne percera pas. Ce film très représentatif de Republic, est ancré dans une double réalité. D’un côté la commission Kefauver du nom d’un procureur newyorkais qui enquêtait sur la mafia et qui se déplaçait dans tous les Etats-Unis pour mettre en scène les ramifications du crime organisé dans tout le pays, cette commission de parlementaires était d’ailleurs dirigée indirectement contre J. Edgar Hoover qui trainait les pieds pour admettre l’existence de la mafia, et pour cause, il était totalement corrompue par elle[1]. Le cinéma et la télévision qui retransmettait les auditions, joueront d’ailleurs un rôle décisif dans la prise de conscience de l’emprise du crime organisé. Et de l’autre il y avait aussi à la même époque des procès mis en scène par l’HUAC dans la chasse aux sorcières, c’est-à-dire dans la chasse aux Rouges, thème qu’aimait à mettre en scène J. Edgar Hoover comme le plus grand péril de tous les temps. Ce rapprochement voulu entre les deux formes de judiciarisation d’éléments de la vie américaine va produire ici un mélange détonant et assez inattendu. Joseph Kane qui signait parfois Joe Kane, était un réalisateur très prolifique, attaché à Républic, il touchait à un peu tous les genres, s’il a fait quelques belles incursions dans le film noir, il avait été aussi très présent dans le western et le film de guerre. Sa longue carrière dura une cinquantaine d’années et avait commencé à l’époque du cinéma muet quand il servait de scénariste pour Leo Maloney. Souvent considéré comme un tâcheron laborieux, il avait en réalité du métier comme le prouve encore aujourd’hui Hoodlum Empire.

Le sénateur Bill Stephens organise la chasse contre le crime organisé

Le sénateur Stephens dirige une commission contre le crime organisé, il doit convoquer une vingtaine de témoins dont Nick Macani qui est la tête d’un gang tentaculaire qui depuis New York fédère toute une série de gangs, de Chicago à Miami en passant par Las Vegas. Mais Nick a disparu. En fait il se cache dans New York laissant croire qu’il est ailleurs, et il prépare avec ses acolytes les réponses qu'ils feront à la commission. Les auditions vont commencer avec une mise en accusation de la bande. Particulièrement celle de Pignatelli, un membre important du gang, est décisive. Mais celui-ci se débrouille pour répondre à côté. Ensuite c’est le tour de Connie, une femme du gang qui était la maitresse de Joe Grey. Avant de répondre aux questions, elle se souvient de la relation qu’elle a eu avec lui, avant la guerre. Mais Joe est parti se battre en France, là il a fait preuve de courage, il était dans le même bataillon que le sénateur Stephens et que le père Andrews. Ce dernier est devenu aveugle après avoir reçu une grenade. Mais Joe a rencontré à cette occasion une française, Marte Dufour, avec qui il désire refaire sa vie, se marier et oublier les combines qu’il avait avec son oncle Mancani. Son oncle ne l’entend pas tout à fait comme ça, mais s’y fait, Connie non plus n’est pas contente, Pignatelli quant à lui à peur qu’il parle bien qu’il n’ait promis de ne pas le faire. Joe qui a repris une station service va avoir des ennuis, d’abord parce que la bande de Pignatelli tente de le menacer, puis parce qu’ils essaient de mettre des machines à sous dans sa station service. Joe se débarrasse d’eux, mais la rancœur est là. Au fur et à mesure que le procès avance, le père Andrews pousse Joe à témoigner pour le bien public, mais lui s’y refuse toujours, sauf que le père Andrews va provoquer Pignatelli qui le tue. Joe se décide alors à parler devant la commission. Mais il n’aura pas à le faire. En fait Pignatelli a décidé d’abattre Joe, mais Connie qui est toujours amoureuse de Joe va enregistrer la conversation du chef de gang et appeler la police. Celle-ci arrive cependant trop tard, Mancani est arrivé et une bagarre va éclater. Mancani abat Connie, mais la police arrive et arrête tout le monde. Le sénateur Stephens regrettera d’avoir douter de Joe qui va pouvoir reprendre une vie normale avec Marte et leurs deux enfants.

Connie admire la vue panoramique sur New York

L’histoire serait assez banale, si le scénario ne la complexifiait pas en intégrant des éléments inhabituel dans ce sous-genre du film noir qui est le film de mafia. On retrouve d’abord des idées qui vont être reprises dans The Godfather, le livre de Mario Puzzo et le film de Coppola[2]. Le soldat qui revient de la guerre, sauf qu’ici au lieu de se rapprocher de la famille mafieuse il va s’en écarter. Le développement de la mafia apparaît comme ainsi une conséquence de la guerre. Ensuite il y a les auditions de la commission du sénateur Stephens qui rappelle celles qui mettent Michael Corleone sur la sellette dans le deuxième épisode de The Godfather. Ces scènes se trouvent dans le livre et dans le film. Il est donc à peu près certain que Mario Puzzo connaissait ce film. c’est un des premiers films américains sur la mafia qui tente de donner une certaine humanité aux gangsters. Mancani est très protecteur avec Joe, il a le sens de la famille et tente de lui faire la vie la plus facile possible. Ce principe fait que les gangsters sont beaucoup plus intéressants que les représentants de la loi. Ceux-ci sont raides comme la justice quand ils ne sont pas corrompus. Stephens est franchement antipathique, on le sent carriériste et combinard. Le policier qui reçoit Joe qui veut bien faire, apparaît comme un être borné et sans finesse qui ne s’occupe pas de savoir si Joe s’est amendé ou non. Le sénateur Tower est tellement excité et insultant qu’on ne peut pas lui trouver une once de sérénité pour mener les affaires de justice. Et si on rapproche ces scènes de ce qui se passait à l’époque avec l’HUAC de sinistre mémoire, on peut considérer ce film comme une critique indirecte de la folie de ces procès.

La commission interroge Pignatelli

Le film est officiellement une mise en accusation du crime organisé, et que force doit rester à la loi. Cependant les gangsters sont beaucoup plus sympathiques que les défenseurs de l’ordre. Certes Pignatelli est une brute qui n’hésite pas à tuer. Mais il est plus avenant que le sinistre père Andrew qui passe son temps à prêcher pour que Joe témoigne contre ceux qui furent sa famille. Il ira même, dans son aigreur d’être resté aveugle, jusqu’à pousser Pignatelli à l’assassiner afin de pousser le naïf Joe Grey à témoigner. Quand Mancani décide d’aller témoigner, pensant qu’il ne risque plus rien, il avouera qu’en effet il a fourni de l’alcool et des loteries clandestines, mais c’est pour satisfaire une demande bien réelle. Ce faisant il dénonce le puritanisme de l’Amérique qui, même si la prohibition n’est plus à l’ordre du jour, est encore étouffant dans les années cinquante. Joe Grey a été changé par l’armée, il veut maintenant une petite vie tranquille, suivre le modèle américain. En ce sens il est déloyal. Mais il n’est pas seulement déloyal avec son oncle, il l’est aussi vis-à-vis de Connie qui pourtant l’avait attendu, et qui ira jusqu’à mourir pour lui. Joe Grey est un homme faible. Il est manipulé par le père Andrew, mais ensuite par Marte. D’ailleurs c’est elle la patronne, quand il la rencontre, pendant la guerre donc, elle tient un grand fusil et elle le sauve en abattant un soldat allemand qui s’apprêtait à le tuer. Elle passe aussi son temps à manifester sa soif de richesse et si elle veut aller en Amérique c’est moins parce qu’elle aime Joe, que parce qu’elle veut sa part du gâteau.

Pendant la guerre, les soldats prient sous la direction du père Andrews

C’est bien dans ces ambiguïtés répétées que se tient la noirceur du récit et c’est ce qui en fait son prix. Le film est fait de telle manière que ceux qui sont censés représenter le camp du bien, sont les plus repoussants. Le mode de vie conformiste que choisit Joe Grey est assez répugnant. Connie paraissait plus drôle. Quand la commission sénatoriale l’interroge avec des regards de sénateurs courroucés, elle répond avec désinvolture que oui, c’est bien vrai, les hommes lui ont toujours donné beaucoup d’argent qu’elle s’est bien amusée à faire la fête, à flamber sur les hippodromes et d’autres lieux de perdition et qu'elle ne le regrette pas. C’est un peu ce qui était oublié dans The Godfather, les gangsters font des mauvais coups pour s’en payer bonne une tranche ! Ce sont des jouisseurs avant tout. Ils veulent se payer des putes, diner dans des grands restaurants, boire des bonnes bouteilles. Quand Connie apprend que Joe a eu une liaison en Europe, elle le comprend très bien, mais quand par contre il veut se ranger et épouser Marte, elle ne le suit plus du tout et est complètement déçue, à la fois parce qu’il la quitte, mais parce qu’il est devenu triste et sans intérêt.

Joe est tombé sous le charme de Marte Dufour

Les truands sont donc plutôt sympathiques, ou du moins pas moins antipathiques que les défenseurs de la loi, on l’a dit. Et c’est pourquoi le scénario produit une fin assez décalée qui montre Mancani redevenir une sorte de monstre cruel et que tout doit rentrer dans l’ordre à un moment donné, avec la nécessaire défaite des truands. L’inventivité de l’histoire est dans la capacité à la mettre dans le contexte d’une époque. Et donc on utilisera les flash-backs au fur et à mesure que se déroule la commission sénatoriales pour le rappeler. Le spectaculaire accident qui rendra le révérend Andrews aveugle donne la clé pour comprendre son aigreur et la méchanceté de son caractère quand il pousse Joe dans une voie qu’il ne veut pas emprunté, celle de la trahison. Sa parole d’Evangile peut sembler au premier abord donner une justification à la trahison, et donc indirectement justifier les tourments que l’HUAC a infligés à ceux qui pensaient un peu à gauche. Mais en fait les images montrent le contraire, et c’est bien ce qui en fait un film politique, malgré son ambiguïté. Joe a été formaté par la guerre et par l’armée où on lui a appris à obéir, alors que dans sa vie de truand, il vivait dans une apparente liberté. En réalité on voit bien qu’il ne maitrise rien, et qu’il passe d’une soumission – celle imposée de manière débonnaire par son oncle – à une autre – celle que la société impose dans une forme de rigidité cadavérique proposée par le sénateur Stephens.

A New York les soldats sont accueillis en héros

Si le film se veut officiellement un soutien de la loi et l’ordre, les images montrent cependant tout autre chose, pour ne pas dire le contraire. C'est assez souvent comme ça dans la cinéma américain, si pour des questions de censure les gangsters sont punis, ils apparaissent cependant toujours derrière une image glamour. La mise en scène repose sur des allers-retours entre le passé et le présent, alternant entre les débats devant la commission sénatoriale, l’organisation de la défense des gangsters et les années de guerre. Le film a une bonne densité parce que si l’histoire est centrée sur Joe Grey, les caractères qui gravitent sont très fouillés, enfin, comme cela pouvait se faire en ces années-là. Cela va permettre d’opposer deux femmes, l’une est Connie, apparemment émancipée, qui fait la noce, mais qui au fond cherche un homme qui la guidera et la protégera. A l’inverse Marte est une femme forte, apparemment conservatrice, c’est elle qui porte la culotte dans son ménage et qui donne la bonne direction à la famille. Ainsi quand Joe Grey choisit Marte plutôt que Connie, il s’abandonne à celle qui lui a sauvé la vie, au bout de son fusil ! C’est donc une critique indirecte de l’évolution des mœurs à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les femmes ont pris le pouvoir, en même temps que la justice met de l’ordre en chassant la pègre. Il faut voir Connie espionner son mari lorsque son oncle vient le voir. Elle respire une sournoiserie naturelle. Remarquez que ce schéma c’est aussi celui de The Godfather, quand Michael Corleone après avoir vu sa première épouse sicilienne assassinée, va se tourner vers la sinistre et peu affriolante Kay Adams, sauf que lui n'abandonnera pas ses affaires délictueuses. Il accepte l’héritage, tandis que Joe Grey n’en veut pas. Le film vit des oppositions, d’abord celle entre les deux gangsters, le premier est calme et pondéré, il réfléchit à ne pas se faire remarquer, le second, Pignatelli ne sait pas régler les problèmes qu’en faisant disparaître ceux qui s’opposent à lui. Cette opposition sera reprise telle quelle dans de nombreux films, dont The Godfather, lorsque Don Corleone s’oppose aux méthodes brutales de Solozo. Dans l’histoire des films de mafia, Hoodlum empire apparaît clairement comme un film pionnier dont les tics et les figures seront reprises jusqu’à aujourd’hui.

La bande de Nick Mancani accueille Joe avec ferveur

La réalisation s’arrange, bien que ce soit tourné manifestement en studio, pour faire l’éloge de la verticalité de la ville de New York. C’est un thème très important dans le film noir. En montrant ces profondeurs initiées par la prolifération des gratte-ciels, la ville n’en devient que plus oppressante, et les être humains d’autant plus fragile. La ville est saisie de vertige, notamment quand Pignatelli tente de défénestrer Joe, quand le père Andrews est envoyé au paradis dans la profondeur de la cage d’ascenseur ou quand le comptable qui tente de faire chanter Pignatelli est retrouvé lui aussi défénestré, au pied d’un immeuble. Mais Joe Kane est un vétéran de la pellicule, et il arrive aussi à donner du rythme à ce film en utilisant un savoir-faire indéniable. Par exemple, les plans larges et la profondeur lors des réunions d’ensemble, que ce soit les auditions, ou que ce soit les réunions de la famille Mancani. Les scènes d’action sont très peu nombreuses, mais elles sont très dynamiques, rendant parfaitement la tension. Si la scène finale traine un peu en longueur, par contre quand Joe Grey et ses amis – d’anciens soldats – vident la station service des racketters qui venaient y déposer leurs machines à sous, c’est rapidement mené et très fluide. Les scènes de guerre sont aussi très bien menées, d’autant que le budget est étique.

Joe annonce à Connie qu’il la quitte pour épouser Marte

Si ce n’est pas un gros budget, ce n’est pas non plus un film complètement fauché. Mais pour le coup on n’a pas beaucoup de de vedettes bien confirmées. Les personnages principaux, contrairement à ce que pourrait laisser croire l’affiche, sont le couple en bois formé par John Russel et Vera Ralston. Le premier est raide à n’en plus pouvoir, hésitant entre l’homme constipé et l’inconséquent malotru. C’est lui le fil rouge du film. c’est un acteur qui a eu bien du mal à percer, mais il deviendra une vedette reconnue dans des rôles de shérif tatillon pour la télévision. La seconde est la femme du propriétaire du studio, d’origine tchèque, elle a du mal à se faire passer pour une française, sauf que pour les Américains du moment qu’on a un accent qui n’est pas local, on peut se faire passer pour n’importe quel étranger ! Elle a un physique assez flou, mais surtout possède un jeu très transparent. Derrière c’est beaucoup mieux. D’abord il y a l’excellent Luther Adler dans le rôle de Mancani, il a de la facilité à passer du débonnaire truand au criminel cruel et vindicatif. Il a souvent joué par la suite ce type de gangster. Forrest Tucker interprète le truand irascible Pignatelli. Il est très bon, comme toujours il est vrai qu’il avait un physique singulier. C’était un pilier de Republic, principalement utilisé dans les westerns. Claire Trevor interprète joliment Connie, la maitresse délaissée. Son rôle est petit, mais elle est parfaite, notamment dans la scène où elle doit affronter la commission sénatoriale.

Joe est piégé par les hommes de Pignatelli

Brian Donlevy est suffisamment raide pour interpréter le rigoriste sénateur qui ne veut pas croire à la rédemption de Joe. Il a souvent joué ce genre de rôle. On retrouvera des acteurs familiers dans des petits rôles comme Richard Jaeckel, l’acteur fétiche de Robert Aldrich qui multipliait les apparitions, ayant bien du mal à accéder à des rôles importants. Gene Lockhart est le sénateur Tower, malgracieux et pisse-tiède, il donne fort justement cette ambiguïté dans la croisade qu’il mène bêtement contre le crime. Il a des accents tout à fait apoplectiques pour fustiger les criminels qui semblent pourtant indifférents à ses crises d’hystérie. Enfin, Grant Withers est aussi très bon dans le rôle du rôle de l’ambigu révérend Andrews qui ne supporte pas qu’on ne s’engage pas derrière lui pour combattre le crime. Lui aussi a joué des tas de fois ce rôle du père-la-morale. Il a dû apparaître dans trois cent ou quatre cent longs métrages au cours de sa carrière.

Joe a viré de sa station service les racketters qui voulaient y placer des machines à sous

C’est un très bon film noir, trop négligé et qu’on peut recommander. S’il a un parfum d’époque, avec les belles voitures que faisaient dans le temps les Américains, les costumes bien coupés, même et surtout pour les criminels, il possède de solides qualités cinématographiques et scénaristiques pour passer les années et se revoit très bien, quelques soixante-dix ans plus tard. Une très bonne édition de ce film en Blu ray circule chez Olive film, hélas un peu chère et sans sous-titre en français. Cela rend un hommage à la très bonne photo de Reggie Lanning qui était lui aussi un habitué des productions Republic. C’est d’autant plus intéressant que de se plonger dans ce film qu’il est comme les prémices de The Godfather. On a d’ailleurs dit que le personnage de Mancani était inspiré de Vito Genovese, gangster bien réel qui inspirera pour partie le personnage de Vito Corleone.

Le sénateur Stephens est en campagne pour sa réélection

Pignatelli a poussé le révérend Andrews dans la cage d’ ascenseur

Nick a abattu Connie

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 26 Décembre 2022 à 08:30

Il est de bon ton de trouver que les adaptations cinématographiques de Frédéric Dard sont excellentes parce qu’on aime l’écrivain. Mais en réalité s’il y a quelques très belles réussites, elles sont assez rares. Pourtant son œuvre aurait dû inspirer un peu plus les cinéastes de qualité, c’est sans doute aussi un peu de la faute de Frédéric Dard lui-même qui ne semble pas avoir eu l’implication nécessaire dans la gestion de ce type d’affaires, contrairement à un Simenon par exemple. Jean-Pierre Mocky a fait à peu près toute sa carrière sur ses capacités à raconter n’importe quoi sur n’importe qui, tentant de se donner une importance centrale qu’il n’a jamais eue dans l’histoire du cinéma français. Ils sont très nombreux comme ça à se pousser du col. C’est un peu l’héritage de la Nouvelle Vague, une nécessité destinée à masquer leurs lacunes techniques et leur fainéantise derrière des soi-disant plans de carrière tout en dénigrant la concurrence. Mocky a adapté deux romans de Frédéric Dard. Les deux films sont très mauvais, surtout si on les compare aux romans, et même si les scénarios restent très proche des livres, et même si Frédéric Dard avait collaboré aux deux. Mais le premier a eu un succès public assez important et sans doute cela était dû à une pléiade d’acteurs professionnels de qualité, de vieux routiers capables de briller de temps à autre pour peu qu’ils soient bien dirigés et qu’ils trouvent des rôles au niveau de leur talent. Le second a bu le bouillon. Parmi les handicaps que le film dû affronter, Jean-Pierre Mocky s’était donné le rôle principal alors qu’il n’a jamais été autre chose qu’un acteur médiocre au physique mou et fatigué. Dans ses ouvrages il passait son temps à colporter des mauvaises rumeurs à la limite du mensonge, c’était pour lui comme une manière de se venger du peu de public qui le suivait de film en film dans une cinématographie aussi pléthorique qu’oubliable. Sous le couvert de jouer les rebelles et les martyres du « système », cette posture lui permettait de déballer des salissures aigres, toujours les mêmes, les republiant dans une kyrielle de livres qui lui assurait quelques petites rentrées d’argent. Il prétendait par exemple avoir assuré la quasi-totalité de la réalisation de La tête contre les murs, un film signé Georges Franju dont la rigueur de la mise en scène ne pouvait pourtant pas être confondue avec le laxisme de la technique cinématographique élémentaire de Mocky. Ayant fatigué tout le monde dans ce petit milieu, il devint le producteur de ses films, avec des budgets tellement étriqués qu’on y voyait au travers et qu’il pouvait sortir plusieurs films par an. Contrairement à lui, Frédéric Dard ne donnait pas dans la diffusion de ragots douteux, il n’avait pas besoin de ça pour exister. Même si de temps à autre il laissait percevoir des déconvenues, surtout en ce qui concerne le milieu du cinéma, il ne mettait pas en scène ses rancœurs. Et il avait raison.

Y’a-t-il un Français dans la salle ?

Mais malgré tout ce que je dis, Mocky n’avait pas que des défauts, il aimait, je crois sincèrement, les romans noirs américains, comme Godard, comme Chabrol ou comme Truffaut qui eux non plus n’arriveront à rien en les adaptant. Il a adapté par exemple l’excellente Elisabeth Sanxay Holding, certainement une des maîtresses du roman noir féminin américain, mais ça n’a donné que le misérable La candide Madame Duff. Il a aussi porté à l’écran No pokets in a shrout, du grand Horace McCoy, mais il n’en a donné qu’une bien pâle copie. Le problème venait du fait qu’il n’avait pas les moyens techniques et financiers de ses ambitions. Il prétendait tourner très vite, mais si c'était vrai, ce n’était pas forcément un avantage, ses films ont presque tous une allure bâclée. Il a beaucoup parlé de Frédéric Dard, le plus souvent pour n’en rien dire. Par exemple Mocky a beaucoup travaillé avec Alain Moury, or celui-ci a servi très probablement de prête nom pour un ouvrage que beaucoup attribuent à Frédéric Dard, L’affaire d’une nuit. L’ouvrage publié en 1959 chez Robert Laffont visait sans doute un prix littéraire. Mais il contient, en plus d’un style très dardien, beaucoup de références indirectes à Frédéric Dard et à sa vie privée[1]. Mocky a également tourné Le miraculé, officiellement adapté d’une nouvelle de George Langelaan, mais cette nouvelle a été écrite sans doute – mais sans certitude absolue – par Frédéric Dard[2]. Dans les deux films que Mocky a officiellement adaptés de Frédéric Dard, au-delà du côté grotesque revendiqué, il y a une mise en avant de l’homosexualité. Un thème qui semblait hanter encore bien plus Mocky que Frédéric Dard. Dans l’œuvre de Frédéric Dard on trouve des allusions assez étonnantes à l’homosexualité masculine, par exemple dans Rendez-vous chez un lâche[3], mais aussi dans de nombreux épisodes de San-Antonio. Mais Frédéric Dard avait aussi d’autres obsessions, par exemple les hommes et les femmes à la peau noire, dans Ma sale peau blanche[4] ou La peau des autres[5], celui-là signé Marcel G. Prêtre, sans parler de l’introduction de Jérémie comme personnage important de la saga sanantoniaise et support d’un des rares combats politiques de Frédéric Dard, contre Jean-Marie Le Pen. Mais tout cela ne fait pas pour autant de lui un noir, ni un raciste d’ailleurs !

Mocky aux côtés de Patrice Dard rendant hommage à Frédéric Dard

Extrait de l’interview de Jean-Pierre Mocky, Le baron du noir, retranscrit par Fernando Ganzo, Sofilm, 2016, repris dans Les légendes du cinéma français, 2018.

[…]

Vous avez symétriquement rajeuni le rôle du tueur en le donnant à Bohringer, c’est ce qui fait que le rajeunissement du personnage féminin marche. La parité. Et j’ai l’impression que quand vous prenez un bouquin américain, même s’ils sont souvent très épurés, avec une intrigue très économe - et comment être plus économe que Ça ne se refuse pas (de Fredric Brown), dont vous avez tiré L’Ibis rouge ! - vous vous donnez beaucoup de libertés et de « pas de côté » dans le récit, alors que quand vous adaptez par exemple un Frédéric Dard, beaucoup moins rigoureux sur l’intrigue A priori, avec beaucoup de descriptions envolées pornographiques et de ramifications gratuites, vous êtes très fidèle.

La différence c’est que les auteurs américains ne viennent pas faire l’adaptation ici. Et on ne peut être fidèle quand on adapte un bouquin américain, car la France et l’Amérique, c’est très différent. Alors j’invente plus. Dard, c’est français. En plus Dard et moi, on travaillait comme des frères, c’était une osmose. On complétait l’un les phrases de l’autre, c’était formidable. J’avais l’impression d’être lui et que lui, il était moi.

Y’a-t-il un Français dans la salle ?

Dans Y a-t-il un Français dans la salle ?, vous reprenez presque toutes les scènes, respectez leur ordre et tout, mais il y a des micro-changements qui me semblent bénéfiques et qui vont « toujours dans le sens d’être moins cruel-noir avec certains personnages et de remplacer des trucs de cul par autre chose, ce qui force à avoir de l’imagination. Par exemple, dans une des premières scènes entre Dutronc et Stévenin, où ce dernier lui fait un chantage dans un bar. Dans le roman, c’est un truc mi-pédé, mi-sadique, ou il le branle sous la table, alors que dans le film, la menace se fait juste en tordant légèrement un doigt de Dutronc. Cela paraît dérisoire de menacer quelqu’un en lui touchant juste un doigt, d’habitude c’est couteau, flingue, coups... Alors la scène devient très drôle et surprenante. Cette idée du doigt, c’était juste pour éviter le côté pédé du roman ?

Non, c’est que parfois j’aime bien mettre dans mes films des choses qui me sont arrivées. Un jour, quand j’avais 15 ans, j’avais été pris en otage par des voyous à Saint-Ouen, et ils m’ont un peu tordu le doigt pour que je dise où j’habitais, si ma famille avait de l’argent... Je veux éviter dans mes films les bagarres, je n’aime pas trop faire de la cascade. Mais ici, en l’occurrence, si j’ai évité de mêler la masturbation à cette histoire de chantage, c’est parce qu’il y avait déjà un truc homosexuel avec l’histoire de Stévenin et sa bonne femme travelo, et je ne voulais que cela devienne simplement une affaire de pédés. Cela dit, Dard était pédé.

Y’a-t-il un Français dans la salle ?

Quoi ?

Il était homo et pas homo, bi. En Italie, et c’est Sordi et Fellini qui m’ont raconté ça, quand un gosse a 15 ans on lui dit toujours : « Va te faire enculer ou va baiser une fille et tu choisis. » Ils laissent à leurs enfants le choix de leur sexualité, surtout dans les quartiers populaires. L’avantage c’est que ça ne fait pas des refoulés. C’est franc.

Par rapport à la sexualité, dans les bouquins de Dard il y a une certaine épaisseur du style qui ralentit l’intrigue. Mais vous, par exemple dans Le Mari de Léon, vous n’avez évidemment pas pu faire des envolées pornographiques stylistiques avec la caméra, et du même coup, ça resserre l’histoire, il y a moins de complaisance, et le passage du boulevard à la tragédie, à la toute fin, n’est en que plus claquant. Le passage de la grivoiserie au suicide prend de vitesse le spectateur alors qu’il ne prenait pas de vitesse le lecteur.

Le film illustre la relation entre Hossein et Dard, qui ont beaucoup travaillé ensemble au théâtre Grand-Guignol dans les années 50. Je joue le rôle de Hossein, si vous voulez. Cette histoire est typiquement le problème des pédés qui ne baisent pas. C’est pour ça que le film n’a pas marché : il n’a pas plu aux homosexuels et il n’a pas plu à ceux qui ne le sont pas. C’est l’histoire d’un capitaine de bateau dont le contremaître est amoureux, mais ils ne couchent jamais. C’est le problème de l’admiration, quand quelqu’un admire un autre platoniquement. Comme il aime son capitaine, il veut aller baiser la même fille qu'il vient de baiser, mais il ne couche pas directement avec lui c'est un sentiment de pédé sans l’être, ce sont des faux pédés, quoi. Et ça finit en suicide. Dard et Hossein ont pleuré tous les deux devant le film. Ils ont pleuré sur leur propre histoire ! Dard était très émotif.

Il avait fait une tentative de suicide dans les années 60, pour une histoire d’amour, non ?

Horrible ! Cette histoire m’a valu une bagarre avec un journaliste de la Tribune de Genève. Voilà ce qui s’est passé : un jour, Dard s’est pendu. Il s’était mis sur un tabouret, dans le grenier. Quand il a tapé pour que le tabouret tombe, la femme de ménage, qui était justement en train de laver en dessous, a entendu le bruit du tabouret. Elle est montée et l’a dépendu. C’est pour ça qu’il n’est, pas mort. Quand on a sorti Y a-t-il un Français dans la salle ? à Genève, le journaliste de La Tribune, dont j’ai oublié le nom, a écrit ceci : « Ce film est ignoble, quel dommage que Frédéric Dard n’ait pas réussi son suicide. » J’ai pris le journal, j’ai pris ma voiture, je suis allé à La Tribune et je suis rentré dans la salle de rédaction. J’ai demandé : « Qui est-ce qu’a écrit ça ? » Et j’ai cassé la gueule au type, carrément.

Le mari de Léon

Justement, Dard écrivait au Fleuve Noir, la maison d’édition de polars la plus populaire de France, bien moins classe que la « Série noire » chez Gallimard. Mais vous avez surtout fait des adaptations de la « Série noire », pourquoi ?

Parce que Fleuve Noir c’était trop franchouillard. Cette collection, et aussi « Mystère », celle avec le petit éléphant noir sur les couvertures, étaient des concurrents de la « Série noire », mais c’était trop populo à mon goût. Chez les Américains, il y avait des paraboles, des scènes oniriques, une construction du récit qui faisait « cinéma ». Tandis que dans le Fleuve Noir, le bistrot, c'était toujours le bistrot classique avec Marcel et la tenancière, la pute c’était la pute de Saint-Denis ; le policier, c’était un faux Maigret avec une pipe... Tous les personnages stéréotypés du populo. Cela avait moins de poésie pour moi, c’était une poésie trop parigote.

Le mari de Léon

On dit toujours qu’un scénario de 90 pages fait un film de 90 minutes. Et c’est pour ça qu’un film correspond à une nouvelle, pas à un roman. Mais vous adaptez parfois des polars de 400 pages. Comment vous réussissez à faire tenir ces livres en une heure et demie de film sans supprimer aucune scène ?

Mes deux films les plus longs font 1 h 50, Un linceul n’a pas de poches et Y a-t-il un Français dans la salle ? La plupart de mes films font 1 h 22, 1 h 23... Je trouve que 90 minutes c’est bien. Les gens n’ont pas le temps de s’emmerder. Pour adapter ces romans, on essaie de ne pas supprimer de scènes, mais de les condenser. En particulier dans les dialogues. Autre règle : éviter les redites. Ce qui arrive souvent dans beaucoup de livres. On essaie d'éviter ça, ça soulage, et on fait des petites ellipses pas très visibles. Je supprime des petits incidents. C’est comme enlever des subjonctifs dans un texte, si vous voulez. […]

Le mari de Léon

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 22 Décembre 2022 à 08:30

C’est un néo-polar, signé Kathrin Bigelow, il est sorti dans la plus grande indifférence, même si on a salué la performance de Jamie Lee Curtis. Ce film s’inscrit, au moins pour partie, dans cette tendance moderne et hyperréaliste à présenter les difficultés et les tourments des policiers. Le scénario a été écrit par Kathryn Bigelow et Eric Red qui avait par ailleurs écrit Hitcher qui sera réalisé par deux fois, dont l’une en 1986 avec une bonne performance de Rudiger Hauer. Le succès de ce film amena un inévitable remake en 2007. Mais déjà on pouvait repérer dans ces deux films un goût évident pour les malades mentaux, assassins de surcroît et ivre de leur puissance qu’ils croient détenir les plaçant au-dessus du commun des mortels. Red avait déjà travaillé avec Kathryn Bigelow sur Near Dark, un film gore extrêmement oubliable, sauf à confirmer le goût de Red et de Bigelow pour les personnages bizarres. C’est un film volontairement violent, par les scènes de meurtre, par la pression psychologique subie par les protagonistes, ce qui va l’éloigner du simple réalisme et susciter une esthétique particulière. Il est à noter que le film a été produit par Oliver Stone qui, s’il est intéressé par le film noir ou néo-noir, se veut aussi un critique acerbe de l’Amérique, de sa violence et de son arrogance.

Megan vient d’abattre un braqueur de superette

Megan Turner s’est engagée dans la police. Mais pour ses débuts, elle va être confrontée à une situation difficile. Lors d’une patrouille de nuit, alors qu’avec son collègue elle boit un café, elle aperçoit de l’autre côté de la rue un homme en train de braquer une supérette. Se sentant obligée d’intervenir, elle n’attend pas son partenaire, et après être entrée par derrière, elle abat le voyou qui la braquait avec un Magnum 44. Dans l’affolement, elle ne remarque pas qu’un des clients qui s’étaient couchés sur le sol a subtilisé l’arme du bandit. La police va la suspendre parce qu’elle ne peut pas prouver qu’elle était en état de légitime défense. Eugene Hunt qui a pris l’arme, est un riche trader. Cette arme va lui donner le goût de commettre des meurtres. Mais comme il a le mauvais goût d’avoir marqué les balles d’un « Megan Turner », la police comprend que la version de Megan est crédible. Nick va tenter de servir de Megan pour piéger l’assassin. Mais Eugene va rentrer en contact avec Megan. Il fait le charmant, l’invite au restaurant et la séduit. Cependant les meurtres continuent. Voulant démontrer son invincibilité, Eugene va avouer être le meurtrier et il lui dit qu’il l’avait déjà rencontrée à la supérette. Il va proposer à Megan une sorte d’alliance. Celle-ci l’arrête sur la base de ses aveux. Mais les preuves étant insuffisantes, il est relâché. Pour se venger, il va assassiner la meilleure amie de Megan quasiment sous ses yeux, et assommer celle-ci. Nick et Megan vont directement chez Eugene, mais là encore il a prévenu son avocat, et les preuves manquent. Plus tard Megan retrouve Eugene chez ses parents qui ne doutent de rien. Nick et Megan décident de suivre Eugene et ils le surprennent en train de chercher l’arme qu’il a enterrée dans Central Park. Mais Nick empêche Megan de l’abattre et Eugene s’en va. Ils décident de surveiller l’endroit pensant qu’il va revenir. C’est ce qui se passe, mais tandis que Megan est trompée par une lumière, Eugene arrive pour tuer Nick dans la voiture. Heureusement Megan lui tire dessus et blesse Eugene qui s’enfuit. Megan et Nick reviennent chez elle, mais Eugene est déjà là. Il abat Nick puis viole Megan. Transportés tous les deux à l’hôpital, Megan après s’être assuré que Nick vivra, va se lancer à la poursuite d’Eugene. En fait celui-ci est déjà derrière elle. Une première fusillade s’engage où Megan et Eugene sont blessés tous les deux. Mais Megan aura finalement le dernier mot et abattra Eugene.

Megan est suspendue parce qu’elle ne peut pas prouver qu’elle était en légitime défense

Sous des dehors un peu convenus, c’est un film relativement compliqué parce qu’on peut le regarder de plusieurs points de vue très différents. Le personnage central, Megan Tuner, est une fille traumatisée dont les rapports avec ses parents sont très difficiles. Son père en effet bat sa mère. Solitaire, elle choisit le métier difficile de flic dans le NYPD comme thérapie. Elle navigue donc dans un monde aux contours incertains, typiquement newyorkais. Comme le dit un des personnages la ville est traversée essentiellement par des voitures de police et des ambulances. Il y a une atmosphère de mort. Son atmosphère rappelle celle de Out of the Dead, le film de Martin Scorsese qui sera tourné 10 plus tard et où l’hôpital comme les ambulances tenaient un rôle central, navigant entre la vie et la mort en traversant la ville. Megan est clairement attirée par les choses morbides, aspirée par le braqueur de supérette, puis séduite par Eugene, elle flirte avec la mort d’une manière qu’on pourrait dire complaisante. Le tueur ne s’y trompe pas qui lui avance qu’elle est tout à fait comme lui, attirée par ce mystère. Sauf que lui ne surmonte pas ses tendances suicidaires. Cette ambiance délétère met en miroir la décomposition de la ville avec celle de la famille de Megan. Le film a une allure féministe avec la récolte de Megan contre le père, mais aussi celle de la mère contre la tyrannie de son mari. Je passe sur les allures un peu masculines de Megan qui porte les cheveux très courts et qui se sert d’un revolver comme substitut de pénis. Là encore Eugene dont l’allure ressemble à celle d’un psychanalyste soulignera cette masculinité de Megan en l’incitant plusieurs fois à se servir de son arme.

Eugene Hunt croise un vieux bonhomme qu’il va assassiner

Une autre des dimensions de ce film est la traditionnelle opposition du flic de base avec la hiérarchie qui ici parait plutôt obtuse. C’est l’aspect peut-être le plus lourdingue du film. L’ennui c’est que ce thème revient trop souvent, comme d’ailleurs les meurtres qui émaillent l’histoire. Il est d’ailleurs incongru que lorsqu’on demande à Megan si elle a vu Eugene tirer sur son amie, elle ne réponde pas oui. C’est irréaliste et ne correspond pas du tout à la mentalité des flics, fussent-ils de New York. Mais si elle avait répondu que oui, le film se serait arrêté, or il fallait jusqu’au moment où Megan achève sa vengeance. Cet aspect suggère un peu comme dans les poliziotteschi que les lois sont faites pour protéger les criminels plutôt que les honnêtes gens, et c’est appuyé par le comportement clairement indécent de l’avocat d’Eugene. A la fin on rejoint une atmosphère de western avec une longue poursuite et un règlement de compte au milieu de la rue, ce qui aboutit à interroger le caractère criminogène de la ville de New York.

Megan est charmée par le richissime Hunt

Le scénario prend le parti de nous montrer directement qui est l’assassin, donc le suspense ne se jouera pas dans sa découverte mais plutôt dans la façon dont Megan se rendra compte de qui il est. Elle l’apprend au milieu du film, le reste de la durée étant consacrée à la lutte à mort entre les deux personnages principaux qui furent aussi des amants. Eugene, le criminel, est un personnage qui manque cependant de profondeur, même si on essaie de montrer qu’il est atteint de folie furieuse, qu’il entend des voix. On rapproche incidemment ce caractère psychopathe du fait qu’il exerce un métier très trouble, spéculant en bourse sur n’importe quoi. C’est aussi un homme très seul. Son profil sera repris plus tard dans American Psycho, film de Mary Harron, adapté du célèbre roman éponyme de Bret Easton Ellis qui était sorti en 1992, et qui peut être avait été inspiré par Blue Steel. Mais il n’a cependant pas le grain de folie qui fait les grands criminels de cinéma. Et puis il séduit la difficile Megan, alors qu’on se demande pourquoi tant il a l’air creux avant de se révéler totalement fêlé. Il y a dans ce portrait tout de même l’idée à peine esquissé d’un mal qui progresse au fur et à mesure qu’il commet des meurtres. Il perd de plus en plus son sang-froid, probablement parce que Megan fini par le mépriser ouvertement dès lors qu’elle sait qu’il est l’assassin, mais ce dépit n’est pas explicité. Pourtant il semble renvoyer au mépris qu’elle manifeste à l’égard de son propre père. Que cherchait-elle dans sa relation avec Eugene ? Un père dont la richesse rassure ?

On a retrouvé le nom de Megan sur les balles qui ont tué

La personnalité de Megan est tout autant trouble. Dès lors qu’elle fait équipe avec Nick, elle devient le pivot d’un trio assez traditionnel, sauf qu’elle a choisi d’abord le mal, et qu’ensuite elle hésite pour choisir le bien. Cette personnalité trouble excite la jalousie entre Nick et Eugene. Et dès lors à la lutte à mort entre Megan et Eugene, se substitue celle entre Nick et Megan. Arrêtez l’assassin devient pour Nick la voie qu’il doit suivre pour s’approprier le corps de Megan. Mais Eugene en poursuivant Megan abat d’abord Nick avec un révolver, avant de la violer. C’est à se demander si Eugene n’est pas d’abord attiré par Nick avant de se saisir de Megan qui l’a rejetée. Cet aspect faisant allusion discrètement à l’homosexualité latente d’Eugene est confirmée par la scène où le tueur demande à la policière de le braquer. Mais il n’est pas du tout développé, probablement parce que le scénario laisse complètement dans l’ombre la personnalité de Nick et l’attirance d’Eugene pour lui. Plutôt que de répéter les mêmes scènes de meurtre et de critique de la hiérarchie policière, ceci aurait pu remplacer avantageusement cela. Eugene est un personnage dégénéré, il est d’ailleurs l’image d’un capitalisme prédateur dont les ravages se feront sentir quelques années plus tard à travers le déchainement des crises financières à partir de la fin du XXème siècle et jusqu’à aujourd’hui. Il est le produit de ce système.

Eugene avoue qu’il est le tueur et se laisse arrêter

Le dédoublement de la personnalité concerne d’abord Eugene, qui, tel le Docteur Jekyll se transforme – du moins dans la première partie du film – en un horrible Mister Hyde qui se rend compte qu’il perd complètement la tête et qui en souffre. Cette schizophrénie est visible dans son excitation proprement démente, suscitée par son travail à la Bourse Mais Megan est aussi atteinte de ce même mal, non seulement parce qu’en traquant Eugene elle devient un peu comme lui, obsédée pour le détruire, mais également parce que son côté ambivalent masculin-féminin l’empêche de se choisir un destin. A la fin du film, après avoir abattu Eugene, elle ne semble pas vraiment désireuse de se rapprocher de Nick qui pourtant l’attend et refuse de la juger. Elle est en conflit avec ses parents, mais pourtant elle se complait à les visiter, de façon à pouvoir affronter son père plus directement. De même elle est toute seule dans la vie et prend un malin plaisir à tourmenter un homme qui aurait pu devenir un prétendant, mais qu’elle éloigne en le brutalisant. Le pré-générique montre d’ailleurs Megan hésitante lorsqu’elle doit intervenir dans un cas d’école avant d’être admise.

La police doit relâcher Eugene, faute de preuves

La réalisation est cependant très discutable. La photo d’Amir Mokri est bonne et appuie l’idée de faire un film bleu pour mieux faire ressortir la noirceur de l’histoire. Cette idée typique du néo-noir de la fin des années quatre-vingts sera reprise à l’envie par tous les réalisateurs américains qui font dans ce genre. Cette couleur donne un ton irréaliste et rêveur, cauchemardesque, en dehors du temps. C’est une manière de filmer la ville de New York la nuit qui devient alors un élément poétique du récit à part entière. Mais si Bigelow connaît bien la grammaire du film noir, avec ses contrastes de lumières, ses stores vénitiens ou ses couloirs qui désignent les passages d’un monde à l’autre, elle a plus de mal à combiner les différences d’approches. Elle utilise un montage ultra-rapide qui se comprend assez bien pour les scènes d’action qui sont très bonnes, mais elle se sert aussi trop souvent de gros plans, très brefs dont l’enchaînement patine dès lors que les dialogues s’allongednt. Ce qui lui permet d’éviter les mouvements de caméra, mais ce qui prive le récit de fluidité et de profondeur de champ, alors que les visions de nuit de la ville s’y prêtaient parfaitement. Le film comporte énormément d’ellipses. Par exemple, on ne comprend pas tout à fait le revirement de Nick à l’endroit de Megan alors qu’il commence par la secouer. De même la scène où Megan met KO le policier de l’hôpital pour s’en échapper est plutôt grotesque et peu crédible.

Sous les yeux de Megan, Eugene abat sa meilleure amie

L’interprétation est d’abord celle de Jamie Lee Curtis, la fille de Tony Curtis et de Janet Leigh, couple emblématique hollywoodien. Elle trouve ici en incarnant Megan, sans doute son meilleur rôle. Elle prête son physique androgyne à l’ambiguïté de son personnage, bien que Kathryn Bigelow s’attarde au début du film sur sa poitrine qu’elle comprime pour la faire tenir dans son uniforme de policière. Elle a une grande variété dans son jeu, passant avec facilité de la colère à l’ironie, ou à la peur. Par exemple dans la scène du braquage de la supérette, on voit très bien que si elle intervient avec courage, elle est vraiment habitée par la peur. Elle est pour beaucoup dans l’intérêt que suscite le film. Derrière il y a d’abord Ron Silver dans le rôle difficile d’Eugene Hunt le spéculateur en Bourse. Disons-le clairement, il n’est pas à sa place. Non qu’il soit particulièrement mauvais, mais il n’est pas séduisant, même assez laid, ce qui est à contre-courant de son rôle car on ne comprend pas qu’il puisse séduire une femme aussi exigeante que Megan qui se méfie de tout ce qui l’entoure. C’est un des handicaps du film. Clancy Brown incarne plutôt proprement Nick, le flic qui tombe amoureux de Megan, mais son rôle est trop peu étoffé. On retrouve ensuite l’excellente Louise Fletcher dans le petit rôle de la mère de Megan. Le reste de la distribution n’a pas beaucoup d’importance.

Megan et Nick vont une nouvelle fois tenter d’arrêter Eugene

Le film n’a pas eu beaucoup de succès, mais avec le temps sa réputation s’est améliorée grandement, sans devenir toutefois une référence incontournable du film néo-noir. Si tout n’est pas parfait, loin de là, l’ensemble est très intéressant et tient le spectateur en haleine jusqu’au bout. Sa tonalité visuelle semble avoir influencé Michael Mann. A l’heure actuelle on en trouve une bonne réédition en Blu ray chez Metropolitan FilmExport qui rend justice à la photographie.

La présence d’Eugene chez les parents de Megan est menaçante

Megan surprend Eugene en train de chercher l’arme qu’il a cachée

Megan est sortie de l’hôpital pour partir à la chasse d’Eugene

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 18 Décembre 2022 à 08:30

Qui était Boudard ? Comment peut-on le définir en dehors de son existence plus ou moins scabreuse d’avant son entrée en écriture ? En vérité c’était un gardien, un gardien de la langue et des mots, il cherchait à éviter leur disparition. Bien sur il n’avait pas fait les écoles, un vrai autodidacte. Après sa vie malfrate il s’est mis à raconter des histoires, souvent inspirées de sa propre vie de bâton de chaise. Avec cette étonnante posture ne pas en tirer de fierté, ni de la renier. Et donc ça nous a donné des grands romans, magnifiques, écrits dans un style inimitable, mais pourtant ancré dans cette « littérature » parallèle qui cours depuis au moins Villon et qui n’a pas sa langue dans sa poche. Tout est à lire chez Boudard, évidemment ses grands romans, comme L’hôpital ou Le café du pauvre qui ne sont pas des œuvres de circonstance sont beaucoup plus riches que ses travaux annexes. Mais dans le moindre de ses écrits, il y a suffisamment à se satisfaire, d’abord parce qu’il est toujours très drôle. C’est l’écrivain qui ne nous ennuie jamais. Ils ne sont pas si nombreux comme ça. Cette capacité à être une sorte de remède contre la morosité est le reflet d’une philosophie de la vie marquée d’une sorte de pessimisme et d’hédonisme qui empêche de se prendre un peu trop au sérieux. Le style c’est l’homme, dit-on ! Il y a beaucoup de proximité entre lui et Frédéric Dard par exemple, quoique leurs vies et leurs origines soient bien différentes. Issus de cette génération marquée au fer par la Seconde Guerre mondiale et l’Occupation, ils affichent tous les deux une forme de scepticisme qui au fond les empêchent de juger leurs contemporains. Amoureux d’une langue parallèle qui a toujours enrichi la langue des « élites », ils ont retrouvé une partie ce celle-ci dans le Céline du Voyage au bout de la nuit ou de Mort à crédit[1]. Mais, moins prétentieux, ils avaient bien plus d’humanité et leur rire était beaucoup moins grinçant.

Boudard entre Georges Brassens et Louis Nucera à Nice

Dans cet ouvrage donc, Boudard s’est payé une ballade dans la langue, et celle-ci se trouve centrée sur l’intrigante question sexuelle qui a fasciné comme on le sait aussi bien Boudard que Frédéric Dard par les turpitudes qu’elle engendre. Par commodité, Boudard classe ses petits articles sous la forme d’un dictionnaire. Mais à partir d’un mot, il s’évade totalement de cette forme, il en suit bien sûr les origines plus ou moins incertaines, en note les dérives, puis il y greffe des histoires plus ou moins vécues, plus ou moins connues, de blagues aussi, qui font de son ouvrage un vrai livre d’histoire des mœurs à la française. Car c’est bien dans cette usage d’une langue parallèle que le caractère français se retrouve. Comme San-Antonio, Boudard est difficile à traduire. Mais ici il nous aide en remontant aux origines d’un mot ou d’une locution argotique ou familière. Ces travaux qu’on pouvait voir comme alimentaires, à côté de ses grands romans, sont finalement tout aussi importants parce qu’ils nous montrent Boudard au travail. J’ai conscience de lâcher ici un gros mot, Boudard ayant toujours pris la fuite devant le turbin, il avait quelque part une âme de poète et travaillait beaucoup à ses ouvrages. Mais il lisait énormément, développant une forme d’érudition, et il s’intéressait à des tas de choses différentes, avec un intérêt assumé pour l’histoire parallèle, celle qui s’inscrit dans les redents de la Grand Histoire. D’ailleurs quand on lit ses romans picaresques sur la Seconde Guerre mondiale[2], il s’agit bien d’une histoire parallèle où on ne parle pas de stratégie, ni de tactique militaire, ni même des grands enjeux de la guerre, mais de la réaction des malheureux qui sont piégés dans une histoire dont ils ne comprennent pas toujours les tenants et les aboutissants et qui les oblige à se confronter au hasard et à la nécessité de remplir des fonctions vitales, manger, dormir, baiser. Ce faux dictionnaire rappelle par son esprit, La méthode à Mimile[3], où il s’agissait d’une parodie de la méthode Assimil pour apprendre à parler l’argot comme un vrai-de-vrai ! En même temps, il est assez clair que ce passage en revue des mots parallèles qui nous parlent du sexe, est déjà la preuve de leur effacement dans la vie quotidienne. Boudard relie comme tout le monde bien entendu, l’émergence de ce vocabulaire à l’existence d’un cloisonnement entre les métiers et entre les groupes sociaux, notamment ceux qui vivent volontairement dans la marge.

L’ouvrage, imprimé sur un très beau papier, est agrémenté de jolis dessins d’Alfred Dubout, récupérés ici et là, ce qui augmente encore la proximité intellectuelle entre Alphonse Boudard et Frédéric Dard. Du reste Alphonse célébrait les hors-série signés San-Antonio dans le très sérieux journal Le monde, du temps qu'on lisait encore ce journal dans sa version papier, et à l’inverse Frédéric Dard préfaçait avec une admiration non feinte Les chroniques de mauvaise compagnie, volume Omnibus qui regroupait quatre des meilleurs romans de Boudard, La métamorphose des cloportes, La Cerise, L’Hôpital et Cinoche. Qu’on se le dise il n’y a pas de petit ouvrage de Boudard. Et cette langue qu’il met en scène ici est bien la clé d’un grand nombre de romans noirs. Lire Boudard aujourd’hui, outre le plaisir qu’on y prend est une manière de l’empêcher de disparaitre dans les chaudrons de la modernité où la langue s’affaisse et ne devient plus qu’un instrument fonctionnel destiné à célébrer la marchandise et ses joyeusetés mortifères.

[1] Dans une émission télévisée, tous les deux discutaient de Céline et leur conclusion était qu’après ces deux romans célèbres, le reste, aussi bien les pamphlets que les romans tarabiscotés d’après-guerre, ne valaient pas un clou.

[2] Regroupés dans la collection Omnibus sous le titre Les vacances de la vie, en 1996.

[3] Sous-titré L’argot sans peine, écrit avec Luc Etienne, publié en 1970 à La Jeune Parque.

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique