-

Par alexandre clement le 28 Juin 2020 à 08:30

Si le film de gangsters est pour partie un sous-genre du film noir, il faut le resituer dans la culture américaine en général. Certes les bandits ont toujours exercé une certaine fascination dans la transgression des règles établies. Mais après la vague des films de gangsters des années trente, et peut-être plus encore dans les années soixante, c’est bien plus qu’une fascination dont il s’agit dans les portraits de ces héros pourtant très négatifs. Il semble s’agir plus d’une célébration quasi-religieuse des individus qui au fond ne valent pas un coup de cidre, mais qui osent. Le cinéma s’applique donc à dresser un catalogue plutôt morbide de tous les tueurs psychopathes qui ont jalonné l’histoire sanglante des Etats-Unis. Le plus souvent, pour ne pas dire quasiment tout le temps, les films de gangsters mettent en avant un individu hors norme, c’est-à-dire qui n’a pas la même capacité que nous de raisonner sur le bien et le mal. Au-delà de la morale un peu bêtasse selon laquelle le crime ne paie pas, ou encore qu’il faut éliminer les mauvaises graines qui pourrissent la vie des honnêtes citoyens, il y a une interrogation pour savoir en quoi ces psychopathes sont encore une partie du genre humain. Vincent Coll est un de ceux-là. Il a réellement existé, mais ce n’est pas très important parce que le scénario est une fantaisie sans rapport avec le vrai Vincent Coll. Dans la réalité, Coll ne tua pas des enfants accidentellement pour se tirer d’un piège qu’avait fomenté Dutch Scultz, mais il les tua dans une affaire d’enlèvement plutôt sordide. De même, ce n’est pas la police qui a tué Vincent Coll. Elle l’avait arrêté, puis jugé, il sera acquitté, faute de preuves, mais à sa libération, ce serait Lucky Luciano qui l’aurait fait assassiner au motif qu’il balançait un peu trop à la police, et que surtout Maranzano l’aurait payé pour abattre Luciano[1] ! Burt Balaban qui dans sa vie de réalisateur n’a pas fait grand-chose, avait vu son nom associé à un excellent film de mafia, Murder Inc. qu’on attribue le plus souvent à Stuart Rosemberg[2]. Et en effet dans la mise en scène il y a entre les deux films de très grandes différences stylistiques qui ne peuvent pas seulement être attribuées aux manques de moyens de Mad dog Coll. C’est un film assez peu connu et très peu commenté, du moins de ce côté ci de l’Atlantique. Il vaut pourtant le dérangement.

Vincent Coll qui a connu une enfance difficile, son père était violent, commence avec ses amis Rocco et Joe Clegg à racketter dans son quartier. Il fait la connaissance d’une violoniste, Elizabeth, avec qui il entame une relation faite de hauts et de bas, Elizabeth ayant du mal à s’habituer à sa violence. Il commence à viser plus haut et vole les livraisons d’alcool de Dutch Schultz. L’inspecteur Darro l’a à l’œil, mais il n’a pas d’argument pour le coincer. Mais Dutch Schultz tarde à réagir. Entre temps, Coll à s’intéresser à une autre fille, Clio qui est plus ou moins strip-teaseuse et qu’il fait teindre en blonde. Cependant la guerre avec Schultz va finir par prendre de l’importance. Schultz lui envoie un tueur réputé, mais le tueur se trompe de cible, et c’est finalement Coll qui tue ce dernier. Schultz, après qu’une tentative d’entente avec Col ait échoué, lâche ses chiens et promet une récompense de 50 000 $ pour celui qui éliminera Coll. Les hommes de Schultz tentent de piéger Coll qui se promène sur les quais avec Clio, et pour se dégager de l’embuscade, Coll tire dans le tas et tue deux enfants. Dès lors Coll va être traqué à la fois par la police et par les hommes de Schultz. Repéré dans un hôtel minable, il est dénoncé, mais il tue le policier qui était venu l’arrêter. Coll va tenter de faire chanter Schultz en enlevant son complice Lucky Harry. Il obtient ainsi 25 000 $. Darro va mettre la pression sur Joe Clegg et celui-ci qui ne supporte plus la folie de Coll, va le vendre, d’autant qu’il aimerait se marier avec Elizabeth qui est passée de Coll à Joe Clegg. La police va piéger Coll dans une pharmacie et finalement l’abattre dans une fusillade.

Coll se sert de la violoniste pour passer de l’argent au nez et à la barbe des policiers

Si on ne s’attarde pas trop à expliquer la violence et la folie meurtrière de Coll, on a le portrait d’un jeune homme ambitieux qui en s’attaquant à la société dans son ensemble, va dépasser ses propres limites dans un jeu où il ne peut que perdre. C’est sans doute cela qui rend le portrait de ce psychopathe intéressant. Rien ne peut l’arrêter, rien ne peut le convaincre de vivre bourgeoisement et de s’amender. Schultz est peut-être un gangster, mais c’es avant tout un homme d’affaire qui veut gagner de l’argent et accumuler. Coll n’est intéressé par rien, l’argent il s’en fout, il lui brûle les mains, et même les femmes ne sont que des objets auxquels il n’arrive pas vraiment à s’intéresser. Il n’est préoccupé que par écrire son histoire sanglante pour la gloire de la presse à sensation. Evidemment les circonstances l’entraînent dans un délire qui s’aggrave de plus en plus, au point de tuer pratiquement sans raison, le film suggérant qu’il prend sa revanche sur son propre père, en tuant Lucky Harry, il croit reconnaitre son géniteur. Autour de cette folie, se greffe une bande d’amis d’enfance qui l’accompagnent sans trop se poser de questions. Mais on comprend que ce sont des Irlandais, plutôt pauvres qui cherchent à se faire une place au soleil.

Dans la fusillade deux enfant sont morts

C’est un film noir, en ce sens qu’il joue sur les ambiguïtés et ne présente que des personnages peu sympathiques. L’opposition entre Schultz et Coll, semble être démarqué d’une relation filiale qui a mal tourné. En vérité Schultz et Coll étaient à peu près de la même génération, plus avancés dans une guerre fratricide que dans la logique du meurtre du père. En vérité il va se nouer des relations très compliquées entre les membres de cette curieuse famille. Qu’est-ce qui attire ces filles chez des voyous un peu déjantés ? C’est une question que semble poser plus la mise en scène que le scénario lui-même. On peut supposer par exemple qu’Elizabeth se jette dans les bras de Clegg, parce que Coll la dédaigne, plus encore, il est assez certain que c’est bien Elizabeth qui pousse Clegg à trahir son ami. Clio comme Elizabeth vise le mariage. Mais elle aussi sera déçu – dans la vraie histoire de Coll, il était marié et sa femme ne le trahira pas. Ce refus du mariage par Coll pose plusieurs questions, est-il normal pour préférer sa vie de bâton de chaise à une vie plus sûre où il pourrait enfin jouir un peu de la vie. Clio qui accepte de se teindre en blonde, qui se fait traiter comme une pute, voire la scène om il lui donne des pièces d’or, n’obtient strictement rien en échange. Dans le portrait de Coll, il y a la description d’un asocial, un solitaire. Il ressemble un peu d’ailleurs à Raven de This gun fort hire[3]. Il a le même profil un peu fragile, et il s’attarde sur un chat quand il se retrouve enfermé dans une cave pour fuir la police. Il en a la même froideur.

Clegg a du mal à suivre Coll dans sa folie meurtrière

La conduite du récit s’appuie d’abord sur une sorte de flash-back qui va justifier la conduite délinquante de Coll, soutenu par la voix off et mélancolique que Clio. La réalisation procède d’un manque de moyens assez flagrant, bien que ce ne soit pas un film de série B. il y a beaucoup de plans rapprochés, sans pour autant que les angles de prise de vue soient multipliés. Il y a assez peu de scènes d’extérieur, à part la scène de la fusillade sur le port. Il y a quelques scènes excellentes, celle du port, mais aussi la scène finale dans la pharmacie. Si c’est clairement un film noir, dans la manière de filmer on trouve assez peu les tics habituels, même si ici et là, quand Darro tente de coincer Coll avec la violoniste, on retrouvera un jeu d’ombre plus traditionnel. Mais nous sommes maintenant en 1961 et la lumière n’est plus la même, moins stylisée, versant plus dans le réalisme. Balaban utilise d’ailleurs un écran plus large que d’ordinaire, 1,85 : 1. Il y a une façon plutôt elliptique de tourner les scènes où on voit des voitures arriver, comme dans le garage, ce qui donne un rythme très soutenu. Les décors sordides de l’hôtel puis de la cave où se réfugie Coll sont plutôt bien exploités. Il y a une scène étrange quand Coll demande à Elizabeth de lui jouer du violon, mais on ne sait s’il apprécie la musique ou s’il n’a fait que tester son emprise sir la jeune fille.

Darro tente d’amener Clegg a trahir Coll

Le film a été construit autour de l’acteur John Davis Chandler qui incarne Vincent Coll. C’était sa première apparition à l’écran, il a un physique assez étrange, et je crois bien que ce soit ici son seul et unique premier rôle. Son jeu fait un peu penser à celui de Richard Widmark dans Kiss of death où il incarnait le sinistre Udo qui poussait une infirme dans les escaliers. Mais sa prestation n’aura pas le même succès. Il devra se contenter au cinéma de seconds rôles de drogué ou de psychopathe. Mais on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Derrière il y a Jerry Orbach dans le rôle de Joe Clagg. Il est ici excellent, comme toujours. On reconnaîtra Telly Savalas dans le rôle vraiment secondaire de l’inspecteur Darro. Il a de la présence, mais ce n’est qu’un faire-valoir. Pour les yeux exercés des cinéphiles, on reconnaitra Gene Hackman dans un tout petit rôle de flic en tenue, il aura deux répliques ! Les filles ne sont pas à la fête. Si Brooke Hayward tient son rang dans le rôle ambigu d’Elizabeth la violoniste, Kay Doubleday est beaucoup plus pâle dans le rôle de Clio.

Coll vient racketter Schultz

Certes ce n’est pas un chef-d’œuvre, et on peut regretter que le scénario soit trop sommaire. Et il est vrai qu’on a vu des tas de films sur des tueurs psychopathes, mais c’est un bon film noir, intéressant dans son approche bien au-delà du manichéisme habituel. Donc vous pouvez y aller, vous passerez un excellent moment.

Les policiers abattent Coll

[1] Brendan Delap, Mad Dog Coll: An Irish Gangster. Mercier Press, 1999.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 24 Juin 2020 à 08:47

Robert Benton s’est fait connaitre d’abord comme le scénariste de Bonnie and Clyde d’Arthur Penn. Puis il a fait plusieurs incursions vers le noir, avec le très bon Still of the night, film qui lorgnait du côté de chez Hitchcock, puis il a donné dans le film de gangster avec Billy Bathgate. Ici il se déplace dans l’univers chandlérien d’un détective un peu usé, un peu raté qui n’a même plus le goût à son travail. C’est Los Angeles, ses paillettes, ses meurtres et ses turpitudes peu humaines. C’était la deuxième fois que Paul Newman tournait sous la direction de Robert Benton, après Nobody’s fool.

Au Mexique Harry récupère Mel la fille de Jack Ames

Harry Ross, détective privé, et ancien flic, est chargé par Jacky Ames, un acteur jadis célèbre de retrouver sa fille Mel qui s’est enfuie au Mexique avec un gigolo, Jeff. Les choses se passent plutôt bien, sauf que Mal dérobe l’arme d’Harry et lui tire une balle dans la jambe. Deux ans plus tard, on retrouve Harry qui vit maintenant chez Jack Ames. Celui-ci prétend avoir un cancer en phase terminale et va charger Harry de retrouver un certain Lester Ivar qui le fait chanter. Il lui demande de lui remettre une enveloppe pleine de dollars. Harry accepte, mais lorsqu’il se trouve chez Ivar, celui-ci qui est mortellement blessé, lui tire dessus. Harry appelle la police et va retrouver en son sein, la jeune Verna qui est amoureuse de lui. Ils ont eu une aventure ensemble. Jack va charger ensuite Harry de rencontrer une certaine Gloria Lamar pour lui remettre 10 000 $ dans une enveloppe. Harry se rend au rendez-vous, mais il se fait piéger, car Gloria Lamar qui fait chanter Harry est de mèche avec Jeff que Jack Ames a envoyé en prison, suite à la fugue de sa fille mineure au Mexique. L’idée de Gloria et de Jeff est de faire croire que le cadavre de Sullivan, l’ancien petit ami de Catherine Ames a été découvert dans leur ranch au nord de Los Angeles. Mais cette fois les choses tournent encore mal, et Gloria et Jeff sont abattus par un mystérieux tueur. Harry va progresser dans son enquête, et lui aussi va découvrir que le cadavre de Sullivan a été enterré dans le ranch. Il apparaît alors que Jack et Catherine Ames sont forcément impliquées. Mais ce ne sont pas eux qui ont commis tous ces meurtres, mais un ancien flic, Raymond, qui a été grassement payé pour cela. La confrontation entre Raymond et Harry tourne mal et Harry abat Raymond. Il raconte tout à la police, mais sans trop impliqué Catherine. Laissant là toutes ces salades, il va partir en vacances avec Verna à Catalina.

Il raconte son histoire à la police

Contrairement à ce qu’on a dit, cette histoire n’est pas du tout embrouillée, au contraire, elle-même peut-être trop simple. Le comportement d’Harry est par contre bien plus ambigu que les détectives traditionnels de type chandlériens. Harry est dans une situation masochiste. Il vit l’humiliation d’être logé et nourri par Jack Ames comme la contrepartie de l’attirance qu’il a pour Catherine Ames. Il accepte donc de basses besognes, comme Raymond d’ailleurs, l’autre homme de main des Ames. Il a du mal à se révolter contre cette situation. Mais il va le faire d’abord en poursuivant la quête de la vérité, car c’est bien en démontant les ressorts ce cette intrigue qu’il va se venger en quelque sorte de ces humiliations. Mais en même temps qu’il va s’opposer à ses riches bienfaiteurs, il va sortir de sa passivité. Le film fonctionne comme un ultime adieu au genre de film noir, façon détective privé. C’est un monde de vieux, Jack va mourir d’un cancer, Harry a fait son temps aussi bien en tant que détective qu’en tant que policier. Et même cette histoire est vieille, le crime a eu lieu il y a une vingtaine d’années. Mais Jack et Catherine font comme s’ils pouvaient encore se séduire, alors qu’ils ne sont plus du tout jeunes et qu’ils n’ont plus d’avenir. Car elle aussi est une actrice qui anciennement a eu du succès. L’ensemble est donc plus une nostalgie qu’une histoire de détective. C’est un vieux monde insouciant qui disparaît. Le couple Ames ce sont des vieux acteurs, certes encore un peu riches, mais surtout vivant dans leur glorieux passé, l’insouciance d’avoir tué et fait disparaître Sullivan. Harry lui-même vit d’une idée vague de sa passion pour Catherine. Il découvrira qu’elle n’existait finalement pas.

Harry découvre Lester Ivar en train de mourir

Il y a en dehors de la mélancolie, renforcée par les douleurs de Jack Ames, et les difficultés physiques d’Harry, un parfum aussi de lutte des classes. Harry et Raymond sont dans le même camp, des exploités par des riches dont ils dépendent finalement. Gloria et Jeff sont des cupides délinquants qui ne trouvent pas le chemin de la fortune. Mais il y a aussi la solitude, notamment celle de Mel qui d’abord s’ensauve avec cet imbécile de Jeff, et puis qui découvre qu’elle n’a pas d’autre choix que d’exister par elle-même et donc d’abandonner son père et sa femme à leurs chimères d’un amour qui n’existe pas ailleurs que dans la complicité d’avoir éliminé Sullivan. Le décor est celui de Los Angeles et de ses environs, un décor chaotique et pollué, fait de bric et de broc où la richesse est aussi laide que la pauvreté.

Jeff a piégé Harry

D’habitude Robert Benton a une manière claire et nette de filmer. Ici, le rythme n’est pas très bon, mou pour tout dire. Cela provient sans doute du fait que le film oscille sans trancher entre quête existentielle et enquête policière. Certes il y a quelques bonnes scènes, l’ouverture par exemple quand Harry récupère Mel et se débarrasse de Jeff. Ou encore les scènes d’action quand Harry échappe aux tirs désordonnés de Lester Ivar. Mais ça se traine parce que le déroulé est saturé des regards énamourés et des dialogues pleins de sous-entendus entre Harry et Catherine ou entre Harry et Jack. Les scènes d’attente dans les locaux de la police montrent aussi que Benton connait sa grammaire du film noir.

Dans le restaurant, Harry prend sa revanche

Le budget était très conséquent, décor soigné, belle photographie, et bien sûr distribution haut de gamme. Le film est d’abord un véhicule pour Paul Newman dont la célébrité commençait à décliner. Et c’est d’ailleurs je crois son dernier grand rôle en tête de liste. C’est évidemment toujours un plaisir que de le retrouver. Mais il parait sans doute un peu trop fatigué. Il y a ensuite Susan Sarandon, excellente dans le rôle de Catherine Ames, ambiguë à souhait, travaillée par des désirs contradictoires. Gene Hackman n’a qu’un rôle secondaire, mais sa présence est très forte dans la peau d’un homme qui est peut-être mourant, peut être pas, et qui manie la litote avec beaucoup d’humour pour parvenir à ses fins. Film bouclé avec de nombreuses vieilles stars, on retrouve James Garner à la silhouette alourdie dans le rôle de Raymond, l’homme à tout faire. Liev Schreiber dans la peau du gigolo un peu idiot Jeff est excellent, c’est un très bon acteur qui depuis ce film a fait ses preuves. Mais tous les petits rôles sont soignés, que ce soit Reese Witherspoon dans la peau de l’adolescente Mel, ou l’étonnante Margot Matindale dans celui de Gloria, la louche officier de probation.

Harry va flinguer Raymond

Le film se voit tout de même encore, malgré les années, mais il est un peu décevant tout de même. Un peu vieillot, et bien qu’il ne dure qu’une heure et demi, il semble un peu long. On a l’impression que l’idée générale c’était de s’élever contre les nouvelles formes du film noir tendance Lynch par exemple, et de revenir vers un certain classicisme. Mais le temps avait passé.

Harry et Verna décident de partir ensemble pour Catalina

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 20 Juin 2020 à 08:22

C’est le premier long métrage de Michael Winner dont la carrière en dents de scie contient tout de même des films très intéressants. J’en ai parlé ici plusieurs fois. Mais West 11 s’inscrit plus précisément dans un courant dérivé de la Nouvelle Vague française, et qu’on a appelé le Free cinema dans lequel on range volontiers les premiers films de Karel Reisz, de Tony Richardson, de John Schlesinger voire même les premiers Ken Loach. Ce film va avoir une allure un peu hybride, comme A bout de souffle si on veut, à la fois un film de dérive, volontairement décousu, et film noir par certains aspects. C’est un film qui se veut résolument moderne, et donc qui va disserter sur la notion de liberté individuelle à partir d’un meurtre plus ou moins bien programmé, où l’ambiance va se révéler plus importante que le propos lui-même. Il y a un ton, une colère, qui va très bien représenter ces années soixante – les swinging sixties comme on disait – britanniques qui inspireront si fortement la mode et la musique comme on le sait. Film a petit budget, sans vedettes, il reste assez méconnu.

Joe Beckett se morfond dans sa solitude

Joe Beckett est un jeune homme qui s’ennuie. Son travail l’agace, il n’arrive pas à se décider de ce qu’il veut avec les filles auprès desquelles il a pourtant du succès. Même les fêtes auxquelles il participe ne le passionnent guère. Il est très seul. Jusqu’au jour où il va rencontrer Richard Dyce, un escroc à la petite semaine qui va l’inciter à commettre un meurtre. Dyce a en effet une tante très riche, et si elle venait à mourir, lui-même hériterait d’une grande fortune. Joe va cependant se retrouver dans une situation qui l’ébranle, sa maîtresse Ilsa dont il prétend ne pas être vraiment amoureux, l’a trompé. Pris de colère, il la chasse. Mais sa propriétaire ne tolérant pas les disputes, le met aussi à la porte. Il se retrouve à errer après avoir déposé ses valises chez Gash, un vieux farfelu qui vit au milieu de ses livres. Un soir alors qu’il s’est endormi sur un ban de la gare, voilà Dyce qui le tenait sous sa surveillance, qui vient le relancer pour commettre le crime. Joe finit par accepter, un peu par désœuvrement. Dyce monte l’affaire, lui donne un peu d’argent. Joe va s’introduire chez la vieille dame, mais au dernier moment il renonce à la tuer. Cependant comme celle-ci menace de porter plainte auprès de la police, Joe la bouscule dans l’escalier, et la vieille dame décède. Dans la bousculade, Joe a laissé tomber son petit échiquier qu’il trimbale toujours avec lui. Il va être dénoncé par Jacko, un indic professionnel. La police va arrêter Dyce, et Joe va finir par se livrer lui-même en faisant ses adieux à Ilsa.

Il se fait virer du magasin où il travaille

C’est donc le portrait d’un jeune homme en colère qui n’arrive pas à trouver un intérêt à la vie quotidienne et qui dérive sans rien attendre de la vie dans le quartier de Notting Hill, de femme en femme, de boîte de jazz en boîte de jazz, il regarde la vie passer, comme il regarde par exemple le meeting d’un parti d’extrême droite qui veut chasser les immigrés – déjà – et qui tourne à l’affrontement, affrontement auquel il ne participe pas. Cette désespérance ressemble fort à celle de Meursault, le personnage de l’étranger. On retrouvera les mêmes interrogations sur l’absence de sentiment ressenti ou encore la perte de la foi. Cependant, Joe Beckett vit une contradiction, puisque c’est bien parce que sa maîtresse lui déclare qu’elle l’a trompé qu’il va s’engager dans une dérive meurtrière. Autrement dit, c’est bien sa relation amoureuse avec Ilsa qui était le garde-fou de son existence fragile. Quand Joe va se retrouver au pied du mur, c’est-à-dire dans la position de tuer de sang froid la vieille tante de Dyce, il renoncera avec un sourire en coin, comme s’il avait enfin trouvé sa voie. Mais c’est trop tard, la mécanique fatale est enclenchée.

Dyce va présenter un étrange marché à Joe

A travers cette histoire des plus sommaires, Michael Winner délivre un ensemble de portraits. Il montre d’ailleurs la difficile quête d’une émancipation féminine et les contradictions qu’elle peut entraîner. La dernière rencontre entre Joe et Ilsa, résonne comme un regret. Mais Ilsa n’est pas la seule victime de la liberté des mœurs, il y a aussi Georgia qui couche avec un peu tout le monde pour trouver un débouché à son ennui. Tous tentent de s’émanciper des codes anciens de la vie sociale. Joe envoie promener le compassé propriétaire du magasin pour lequel il travaille, Georgia a mis son enfant chez ses parents, ne voulant pas s’en occuper. Ilsa teste sa capacité de séduire qui la fait exister jusqu’à un certain point. L’histoire évite à peine la leçon de morale, car si on comprend les rancœurs et les hésitations de Joe, on voit bien qu’il est fragile, d’ailleurs à la fin il se raccrochera à l’idée qu’il aime peut-être Ilsa. Au-delà du meurtre qui n’intervient qu’à la fin du film, c’est une comédie de mœurs amère. Joe Beckett en s’enfonçant dans la turpitude signe également son adieu à l’enfance. Il a en effet une attirance particulière pour les personnes plus âgées qu’il évite de contrarier, que ce soit Dyce, le curé ou sa mère, et même Gash le farfelu érudit. Il accepte leur tutelle parce qu’il ne sait pas quoi faire.

Un meeting d’extrême-droite

La manière de filmer est intéressante. Une place importante est donnée aux décors réels du film. La caméra va être extrêmement mobile pour cerner les mouvements de foule, mais aussi pour déduire l’importance des lieux sur les personnages. Si Winner retient les leçons de la Nouvelle Vague française, il va également intégrer les figures du film noir, comme cette capacité à filmer les espaces étroits dans les escaliers ou dans la chambre de Joe. Les bagarres au moment du meeting du parti d’extrême-droite sont bien moins réussies. Mais en général les scènes de foule, dans la boite de jazz ou à la gare au milieu des supporters de football, sont plutôt bienvenues. Il y a une volonté non pas documentaire, mais plutôt de saisir la poésie qui émane des contradictions de la ville elle-même. Il utilise plutôt bien pour un anglais cette fameuse profondeur de champ qui donne de la vie et du mouvement. Il y a une science des mouvements d’appareil qui donne beaucoup de fluidité.

Ilsa annonce à Joe qu’elle l’a trompé

Le film repose sur les frêles épaules d’Alfred Lynch dans le rôle de Joe Beckett. C’est un excellent acteur dont c’est, je crois, la seule incursion comme premier rôle. Acteur de petite taille à la figure un peu cabossée, il manifeste la colère rentrée de toute une génération, cette génération d’après-guerre qui ne croit plus aux valeurs de la consommation et de l’argent. Les autres acteurs sont moins présents. Mais ils sont bons, Kathleen Breck dans le rôle d’Ilsa, mélange d’ingénuité et de rouerie toute féminine. Eric Portman dans le rôle de Dyce est plutôt quelconque, une caricature du militaire britannique centré sur ses fausses valeurs et ses mensonges. Il n’est sans sodute pas assez machiavélique. Diana Dors est très bien dans le rôle de la mélancolique Gloria qui écarte les cuisses pour exister dans un monde où l’individu est écrasé dans sa solitude. Enfin un petit coup de chapeau à Finlay Currie dans le rôle du vieil hurluberlu Gash. Les yeux bien exercés des cinéphiles reconnaîtront aussi David Hemmings dans le rôle d’un jeune loubard, David Hemmings qui allait bientôt accéder à la notoriété internationale grâce à Antonioni et son Blow up lui aussi filmé dans le Swinging London.

La tante de Dyce est morte

Le scénario n’est pas très cohérent, mais c’est un choix, puisque l’ambiance et le caractère de Joe sont privilégiés. Dans l’ensemble c’est un film très intéressant, aussi bien par l’époque qu’il rappelle à notre souvenir que par la manière dont il est filmé. C’est un film à tout petit budget qui montre qu’on peut faire du vrai cinéma sans beaucoup d’argent. Par sa manière de se situer entre le film noir et le film existentialiste, il rappelle par sa liberté de ton beaucoup Blast of silence d’Allen Baron dont j’ai dit beaucoup de bien[1], mais aussi Shadowd de John Casavetes. Le jazz est la musique naturelle qui accompagne l’histoire. On entendra même Acker Bilk qui était à l’époque le héros du jazz anglais qui n’en comptait pas tant. L’ensemble suggère la peur singulière d’entrer dans la société de consommation. Saluons ici le fait que Studiocanal l’ait ressorti en Blu ray ce qui souligne la belle facture de la photographie d’Otto Heller.

Joe fait ses adieux à Ilsa

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 18 Juin 2020 à 08:22

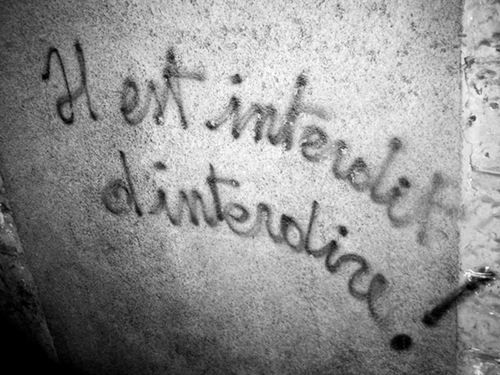

Comme je m'intéresse au film noir, je me suis interpellé, me demandant si de m'intéresser à ce genre de cinéma ce n’était pas au fond une manière raciste d'aborder le cinéma ! D'autant que le film noir a été presqu'excluvisment tourné en noir et blanc - là le racisme est évident - mais aussi parce que ce sont essentiellement des blancs qui ont tourné des films noirs. Si encore les blancs s'étaient contentés de tourner des films blancs, ou roses, passe encore. Mais non il a fallu qu'ils tournent des films noirs. Vu les tendances naturelles de l’évolution des codes adoptés par les gouvernements, on va en venir si on suit cette tendance à interdire tous les films en noir et blanc.

Dans la foulée des manifestations consécutives à la mort de George Floyd, HBO a décidé de retirer Gone with the wind, un des plus grands succès cinématographiques de tous les temps de sa plateforme de streaming. Cette décision indique dans quel degré de confusion nous nous trouvons. D’abord il faut souligner que quelle que soit la qualité de ce film, cette décision ressemble à un autodafé. Ces méthodes fascistes qui consistent à épurer les cinémathèques et les bibliothèques de ce qui ne plait pas à telle ou telle fraction de la population, rappellent au choix, soit l’hitlérisme, soit le stalinisme et plus près de nous, l’islam qui détruit les œuvres d’art comme si le prophète le leur avait demandé ! Peu importe que Gone with the wind soit raciste, c’est exact au moins pour partie, mais si on met au rancart toutes les œuvres qui ont un contenu raciste, on mettra au rebut une énorme partie du patrimoine culturel, à commencer par Shakespeare et ses pièces antisémites, Volpone ou Le marchand de Venise. On interdira aussi Voltaire du même coup qui en matière de racisme représentait quelque chose de pathologique. Voici ce qu’il écrivait : « Dire que les Égyptiens, les Perses, les Grecs furent instruits par les juifs, c'est dire que les Romains apprirent les arts des Bas-Bretons. »[1], ou encore Diderot : « Quoi qu'en général les Nègres aient peu d'esprit, ils ne manquent pas de sentiment. »[2]. Ne parlons même pas de cette canaille de Céline, il y a aussi Hergé, très proche des nazis d’ailleurs. Mais je n’en finirais pas de faire la liste de tous les occidentaux qui ont tenu des propos racistes. La question n’est pas de le contester, mais de savoir si nous devons banir tous ces auteurs de nos bibliothèques. Il n’est pas contestable que Gone withe a des connotations racistes, mais toute une partie du cinéma américain est comme ça, à commencer par David Griffith, et je passe sur les westerns odieux qui traitaient les indiens si mal, comme des bêtes sauvages. Remarquez que le racisme qui est dénoncé est d’abord le racisme envers les noirs, tandis qu’on passe sous silence celui qui, à travers le cinéma, a pris pour cible les Indiens. C’est d’ailleurs cela qui m’a fait détester John Wayne en tant qu’acteur tueur d’indiens. Il ne me viendrait pas à l’idée cependant de mettre les films de John Ford ou de Cecil B. de Mille au feu. Qu’on ne se gène pas pour les critiquer, cependant il faut se souvenir que Gone with the wind a été tourné en 1939, or la condition des noirs américains d’aujourd’hui n’est plus la même, quoi qu’on en pense. Et donc le monde de Scarlett O’Hara n’existe plus, se battre contre ce film ne correspond à rien, même si on pense qu’il faut encore lutter contre les discriminations raciales, sauf à vouloir réécrire l’histoire.

Mais l’autre côté du cinéma américain c’est presque le contraire. Très tôt on trouve des films antiracistes. Par exemple Imitation of life, dans ses deux versions est bel et bien un film antiraciste, le premier, celui de John Stalh date de 1934. Dans le cinéma américain, les films racistes ont engendré leur antidote. S’il y a eu beaucoup de westerns anti-indiens, il y en a eu beaucoup de pro-indien. La liste serait trop longue à faire ici. Le premier film parlant, The jazz singer qui date de 1927 est doublement antiraciste puisqu’il conte l’histoire d’un jeune juif qui doit se déguiser en noir pour exister ! On en est même arrivé à déclarer que Mary Poppins était aussi un film raciste sous le prétexte qu’elle se barbouille avec les enfants le visage de suie[3]. En vérité on pourrait interpréter cette scène comme un message contre les racistes, puisqu’au fond en devenant noirs les enfants et Mary Poppins découvrent la bonté qu’ils ont dans le cœur. il est évident que tout film contient un message politique. Mais outre que le message critiqué n’est pas toujours le bon, il faut prendre garde de ne pas aboutir à des interdits. Je rappelle les dégats que la Chasse aux sorcières a fait dans le cinéma américain, notamment en détruisant le film noir et les hommes qui l’ont fait[4]. Certains en sont morts parce que leur idéologie n’était pas dans le politiquement correct de l’époque qui faisait de la chasse aux rouges une nécessité absolue. Ce n’est pas pour y retomber dedans d’une autre manière en s’abritant derrière un nouveau dogme qui nous enjoint de faire notre contrition pour expier la faute hypothétique de nos parents ou de nos ancètres lointains. Il faut le dire, il s’agit aujourd’hui d’une autre chasse aux sorcières, simplement elle a changé ses critères, mais c’est encore la même chose.

Nous sommes dans la confusion la plus totale. HBO a décidé de revenir sur sa décision stupide, en promettant de livrer le produit, Gone with the wind, en le contextualisant. Autrement dit cela signifie qu’avant la projection du film on invitera un universitaire ou on mettra un carton qui nous expliquera ce qu’il faut penser des conditions dans lesquelles ce film a été produit, histoire de nous culpabiliser si par mégarde il nous arrivait de l’apprécier. Ce qui veut dire clairement qu’on est trop con pour se livrer à sa compréhesion par nous-mêmes. Le Grand Rex devait organiser une projection de ce qui est en train, plus de 80 ans après de devenir un film maudit le 23 juin 2020. Mais l’équipe du Grand Rex, la merde au cul, a reculé, arguant que c’était Warner qui imposait ce choix[5]. En vérité si les pays dits développés proposait un enseignement de qualité, notamment en donnant une plus large par à l’histoire, à la poésie et à la philosophie, il me semble que l’on n’aurait pas besoin de mettre un filet de sécurité chargé de moraline pour protéger des caractères faibles que la perversion que Gone with the wind engendrerait. C’est ce que semblait vouloir dire Régis Wargnier qu’on interrogeait sur cette censure incongrue[6] Les religions en général sont friandes des principes qui régissent la censure, supposant qu’il faille guider les âmes simples vers le bien. Mais c’est une erreur parce que le bien lorsqu’il est défini par une partie de la société contre le reste de celle-ci conduit inévitable à la dictature des imbéciles. Après le passage d’Hitler au pouvoir, la culture ayant été détruite, l’Allemagne n’a plus jamais été la même, elle a sombré dans un mercantilisme honteux qui tient maintenant à l’écart toute forme de pensée critique, les arts eux-mêmes ont été abandonnés à leur triste sort. Il faut comprendre que ces velléités d’interdire tout est n’importe quoi est aussi le résultat du multiculturalisme : chaque partie frustrée de la population s’estime maltraité sur le plan matériel, mais aussi sur le plan de sa représentation. Ça fait des années maintenant qu’on entend le refrain disant que tout est une question de quota, vieille ritournelle reprise par bêtement par Virginie Despentes qui ne savait même pas que de nombreux noirs avaient obtenu des postes de ministres[7]. En lisant la lettre qu’elle a adressée à ses amis blancs, on se rend compte que sa diatribe était aussi bien le résultat d’un mensonge, ou pire encore celui d’une ignorance. Mais dans tous les cas cela aboutit à une forme de terrorisme particulier qui nous est insupportable.

Mais si une petite minorité de sociologues ou de politologues, se lancent dans ce combat douteux en appuyant quelques activistes de profession, leur attitude engendre encore son inverse. Par exemple quand HBO décide de ne plus proposer Gone with the wind sur sa plateforme, les ventes de ce film explosent sur Amazon[8]. On doit y voir là un réflexe d’autodéfense contre cette censure absurde qui se cache derrière des principes moraux pour interdire ceci ou cela, pour imposer ses choix débiles, mais à son image. En vérité on comprend à travers ses actions que le but n’est pas de s’attaquer au racisme, mais de détruire la culture en général dans toute son épaisseur historique pour imposer d’autres codes qui n’ont pas de racine et qui éradiquent tout esprit critique pour ne faire des spectateurs il me semble qu’on n’aurait pas du cinéma que des populations passives, de simples consommateurs. Ce n’est plus à une critique du passé qu’on se livre, mais à sa négation. Nous devons défendre la liberté d’expression, donc la possibilité de voir Gone with the wind ou Mary Poppins, et aussi la liberté de critiquer ces films sans pour autant vouloir les donner au bûcher.

[1] Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, 1753

[2] Encyclopédie, 1772.

[4] http://alexandreclement.eklablog.com/les-sorcieres-de-hollywood-thomas-wieder-philippe-rey-2006-a114844820

[5] https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/cinema/le-grand-rex-annule-sa-seance-d-autant-en-emporte-le-vent-12-06-2020-8334573.php

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 16 Juin 2020 à 08:15

C’est le plus gros succès en salles, et de loin, de Melville. Mais pour moi c’est à partir de ce moment que le réalisateur a commencé de décliner. C’est un peu le même thème que Le deuxième souffle, un truand, Corey, qui sort de prison, est pris en chasse à la fois par la police et par d’autres truands. Il montera une petite équipe improvisée de braqueurs pour le casse spectaculaire d’un bijoutier de la place Vendôme, et puis il mourra. Melville dira qu’il avait voulu faire un film de casse, dans la lignée d’Asphalt jungle qui était resté un de ses films préférés. Cette fois il a des moyens, et même des très gros moyens. Ce qui ne l’empêchera pas de râler après la médiocrité de son équipe qui, par sa nonchalance lui faisait, selon lui, perdre des jours précieux. Mais je ne crois pas qu’avec Melville, éternel insatisfait, il y ait eu un tournage qui se soit bien passé. Il est le maître total du film et de ses dépassements, Dorfmann lui laisse carte blanche et lui donne des crédits illimités. Il écrit lui-même le scénario qu’il veut. Bref il sera totalement responsable du succès artistique et commercial de ce film.

A la gare de la Blancarde Mattei et Vogel ont pris le Train bleu

Le commissaire Mattei doit ramener de Marseille à Paris un dangereux criminel, Vogel, par le Train bleu. Mais en cours de route celui-ci va s’évader astucieusement en sautant par la fenêtre du train et en s’enfuyant au et nez et à la barbe de Mattei dans la campagne. Corey lui sort de prison à Marseille. Il va d’abord récupérer de l’argent chez un truand peu loyal, Rico, qui lui a piqué sa femme. Cet épisode entraine des représailles, mais Corey s’en sort et tue un des hommes de main. Il achète une voiture et monte sur Paris où il a son domicile. Pendant ce temps la police organise la chasse à l’homme pour récupérer Vogel. Mais celui-ci arrive à se glisser dans le coffre de la voiture de Corey, ce qui va lui permettre de passer à travers les barrages. Corey s’arrête à l’écart et finalement le fait sortir. Ils sympathisent. Ils continuent leur route. En chemin ils sont rejoints par une seconde équipe de Rico qui tente de voler et d’abattre Corey. Mais c’est sans compter Vogel qui sort du coffre et les abat, cependant l’argent de Corey n’est plus utilisable. A Paris Mattei organise la recherche de Vogel après s’être fait remonter les bretelles par l’inspecteur général de la police. Il fait la tournée des indicateurs, et tente une première fois de faire pression sur Santi pour qu’il lui livre Vogel. Santi est un patron de boîte de nuit huppé, embourgeoisé sans doute, mais un ancien ami de Vogel. De son côté Corey tente d’organiser le coup qui lui a été donné par un gardien de prison. Il le propose à Vogel, mais celui-ci n’est pas un tireur d’élite. Il leur faudrait un troisième homme. Vogel suggère le nom de Jansen, un ancien policier devenu alcoolique. Celui-ci, sorti de ses cauchemars d’alcoolique va accepter et s‘entraîner pour ne pas avoir la main qui tremble. Le succès du casse passe en effet par un tir précis qui d’une balle permettra de mettre en veille le système de sécurité. Corey va prendre ses précautions en prévenant un fourgue important de la place de l’importance du lot qu’il aura à liquider. Celui-ci se dit d’accord. Le casse se passe à la perfection, et les trois hommes pillent la bijouterie totalement. La police est sur les dents. Mattei est chargé de cette affaire, et pour cela il va encore tenter de faire chanter Santi, sans pour autant avoir fait le lien avec l’affaire Vogel. Lorsque Corey revient chez le receleur, celui-ci, sur l’instigation de Rico, va refuser la transaction. Corey doit donc trouver un autre receleur. Pour cela, et sur les conseils de Vogel, il va se tourner vers Santi. Celui-ci dit pouvoir le mettre en cheville avec un autre receleur. Mais entre-temps Mattei a fait ramasser le fils Santi par la brigade des stupéfiants. Pour éviter des ennuis, on comprend que Santi a vendu Corey. Corey rencontre chez Santi à la place du receleur, le commissaire Mattei. Lors de la transaction qui doit leur rapporter plusieurs millions, les choses tournent au vinaigre. Vogel intervient, permet à Corey de s’enfuir. Mais la villa est cernée. Jansen intervient pour tenter de couvrir la fuite de Corey et de Vogel, mais ils sont tous les trois abattus.

Corey sort de prison

Ce qui m’a toujours gêné dans ce film, c’est qu’avant Melville arrivait à combiner des éléments réalistes pour construire une tragédie ou un mythe. Ce n’est pas le cas ici. On a l’impression d’une compilation de toutes les figures que Melville peut trouver dans le film noir, une sorte de catalogue, mais toutes ses figures sont toutes plus absurdes les unes que les autres. Déjà prendre le train pour aller à Paris à la gare de la Blancarde, ça choquait un peu mon âme de marseillais. Qu’on envoie un commissaire haut gradé pour ramener un criminel par le train, tout seul, relève carrément du conte de fée. Cet aspect est d’ailleurs en contradiction avec le fait que Melville présente les policiers comme des lâches comptant plus sur leur organisation collective que sur leur courage. En réalité ce qui gêne c’est bien la simplification de l’organisation policière. La manière dont Santi cède à Mattei est pour tout dire ridicule. Santi est un dur, un truand arrivé qui n’a jamais balancé, et à la moindre menace sur son fils lycéen, il céderait ? Mattei commissaire de police se déplace en DS, avec un chauffeur qui vient l’attendre à la gare de Lyon. Corey sort au petit matin de prison, il va rançonner Rico, ce qu’on comprend bien, puis il va se faire un billard à l’académie de billard de la rue Pavillon ! C’est plus qu’incongru pour qui a joué dans ce lieu qui était des plus étrange. Mais c’est d’autant plus incongru qu’on dirait que Corey attend les hommes de Rico pour les tuer. Le plus absurde est sans doute l’intervention de l’inspecteur général de la police que Melville imagine au-dessus de tous les autres policiers sur le terrain de l’action. Il faut savoir, si c’est un homme de l’ombre et de cabinet qui tire des ficelles en coulisses, il n’a rien à faire en pleine nuit devant la villa d’un receleur où trois gangsters se sont fait tuer. Ses ronchonnements sur le thème « tous coupables » relèvent tout autant de l’absurde, cette philosophie à quatre sous n’ayant jamais existé dans la police.

Au petit matin Corey descend la Canebière vers le Vieux Port

Mais ceux qui défendent ce film me diront finalement que tous les écarts au réel, matériel ou psychologique, ça n’a pas d’importance. Sauf que dans les commentaires de ses autres films Melville disait le contraire, qu’il recombinait le réel pour en faire autre chose que du réalisme et atteindre l’intemporel tragique. Allons de l’avant. Nous avons trois individus, Vogel, Corey, Jansen, qui vont se lier d’amitié pour un coup d’envergure. Ce sont des individus qui agissent ainsi par choix, et ils doivent faire face à la collectivité hostile représentée par la police et son organisation tentaculaire. Cette amitié pour une fois ne sera pas trahie. Au contraire, elle tiendra le choc jusqu’à la mort. Melville disait qu’il avait voulu faire un film sans femme. Ce n’est pas tout à fait vrai, certes il n’y a aucune femme en tête d’affiche. Mais c’est bien la femme qui sera le deus ex machina qui provoquera la perte de Corey et de ses amis. Si Corey se met à dos le puissant Rico, c’est parce qu’il va le rançonner, parce que celui-ci lui a pris sa femme. La manière dont il avait conservé les photos de celle-ci montre qu’il y était très attaché. Les trois hommes sont des francs-tireurs, en marge de la société que celle-ci soit représentée par la police ou par le milieu. C’est une forme de réécriture du Deuxième souffle. D’ailleurs tout le film est marqué de l’empreinte du Deuxième souffle. Quand Corey va tout seul au rendez-vous avec le second receleur, Vogel fera la même chose que Gu lorsqu’il remplace Orloff, il contournera la consigne et viendra tenter de sauver Corey.

A l’Académie de billards de la rue Pavillon

Le film a été tourné en 1970, soit la même année que Le condé de Boisset. C’est une critique sévère dans les deux cas de la police. Mattei est présenté comme malhonnête, menteur et manipulateur. Il prolonge aussi l’ignoble Fardiano du Deuxième souffle, même s’il ne torture pas physiquement. Bien que Melville ait avancé que son film n’avait pas pour objectif de faire passer un message, il est très sévère avec la police et ses méthodes. C’était son fond d’anarchiste comme il disait. Il préférait le courage des bandits à la lâcheté des policiers. « Lâcheté », c’est le mot que lui-même employait pour qualifier l’institution dans ses entretiens avec Rui Nogueira[1]. Bien que Melville se veuille intemporel, on ne peut pas oublier ce contexte post-soixante-huitard. Mais cette année 1970 c’est aussi une année où va basculer la France dans cette course à la modernisation qu’on a appelé le pompidolisme et qui fut en fait la première destruction de la culture française dans ses fondements. Vogel, Corey, Jansen, sont des hommes du passé, peu pragmatiques, ils ne savent pas tricher avec leurs propres règles. Et c’est bien cela qui les lie. Les truands installés, Rico, Santi, le receleur et les policiers trichent avec eux-mêmes. Ils n’ont pas le sens de l’honneur, valeur incompatible avec celle de modernité. On a vu cette figure déjà dans Le samouraï.

Vogel s’est évadé, la battue est lancée dans la campagne bourguignonne

La conduite du récit est un peu à l’image du scénario, c’est un empilement de très belles scènes et de scènes beaucoup moins réussies. Les scènes d’action sont très soignées, que ce soit l’évasion de Vogel du train et la chasse qui s’ensuit ou évidemment le casse de la bijouterie. Ce sont les deux séquences qui durent le plus longtemps. Dans les deux cas Melville veut démontrer que les gangsters sont des professionnels capables de se concentrer et de s’abstraire de leurs problèmes pour atteindre un but. Melville est lui-même un professionnel, c’est-à-dire qu’il sait dilater le temps ou l’accélérer pour donner à ces scènes le bon rythme. Bien qu’il utilise parfois des tons bleutés, Melville est ici en retrait par rapport au Samouraï dans le traitement des couleurs. Comme dans ce film il utilise le 1,85 :1, comme s’il n’osait pas aller vers un écran plus large. Et pourtant les scènes d’extérieur, comme les scènes du casse l’auraient tout à fait supporté. Le découpage est plus fin que d’ordinaire, et il y a moins de plans-séquence. Ça donne probablement un rythme différent de celui des films précédents et donne un aspect décousu à l’histoire qui n’en manque pourtant pas. Il y a une hésitation entre un film choral et un film qui serait plus centré sur le personnage de Corey qui est le pivot. L’ensemble manque de liant, parce que l’ensemble manque de principe.

Vogel et Corey vont s’apprécier

Le film est long, plus de deux heures, le rythme est volontairement lent, et fini par donner une impression de dispersion. Il y a des séquences relativement ratées, par exemple la deuxième confrontation avec le receleur. Très souvent Melville se laisse aller à un symbolisme lourdaud comme cette jeune fille qui, en offrant une rose rouge dans son habit de fausse bunny, lui annonce en quelque sorte sa mort, le bouclage de son destin. On n’est plus dans l’épure, mais dans la philosophie de bazar. Ce qui fait qu’on alterne avec un manque de liant très flagrant entre de belles séquences et des séquences faibles, voire inutiles. On remarquera facilement que Melville se cite en permanence, la séquence de l’arrivée chez le receleur qui vit en banlieue est de la même forme que celle qui amène Jef Costello chez son garagiste attitré dans Le samouraï. Que la fusillade avec la police remplace celle de la fusillade entre truands quand Gu règle ses comptes dans Le deuxième souffle. Depuis Le doulos Melville reconstruit dans chacun de ses films une boîte de nuit qu’il voudrait idéale… et qui bien sûr n’existe pas. Il y aurait du jazz et des belles filles aux longues cuisses. Santi devient alors une sorte de double de Paul Ricci, voire même de Nuttheccio dont il a le comportement lorsqu’il se plaie à saluer sa clientèle. Un soin très grand est accordé à la bande son. Cette fois la musique est moins obsédante et spectaculaire que dans Le samouraï, mais Melville use au mieux des bruits qui accompagnent l’histoire. Par exemple la façon dont les bruits du chemin de fer s’incorpore au voyage auquel participent Mattei et Vogel. La scène du casse est évidemment tournée dans un silence absolu qui en renforce l’intensité.

Mattei veut à tout prix que Santi soit une balance

L’ensemble mène à un mauvais dessin des personnages. Certes Corey est assez clairement défini, mais il semble toujours rester en retrait et subir les événements. Mattei est inintéressant au possible. Il symbolise un peu trop la médiocrité avec ses chats, ce qui semble en décalage avec l’idée qu’il est aussi un grand chasseur de fauves. Blot était mieux dessiné. Vogel est mieux, Jansen aussi, tous les deux à la rechercher d’un rachat. Mais avec le personnage de Santi qui cède à la première pression, on retombe dans l’incongru.

Corey se rend chez le fourgue

Ce flou dans le dessin des personnages plombe un peu la distribution, comme si le réalisateur n’arrivait pas à se rattacher à tel ou tel protagoniste. C’est Delon qui est de bout en bout au cœur du film. Il est Corey, mais ici Melville l’affublera d’une moustache un peu ridicule, pour le rendre plus « homme » dira-t-il. C’est une erreur, il finit par le rendre complètement transparent. Melville qui était un jaloux impénitent, avouait qu’il avait voulu ainsi enlever de sa beauté à l’acteur. Pierre Granier-Deferre utilisera lui aussi Delon avec une moustache, mais sans l’éteindre toutefois. Mais quel que soit le film, Delon, ça reste Delon, ici il lui manque cette mélancolie qui lui allait si bien dans Le samouraï. Derrière Delon, c’est le toujours excellent Gian-Maria Volonté dans le rôle de Vogel. C’est peut-être le meilleur du film. On sait que c’était un acteur difficile et qu’il ne s’est pas très bien entendu avec le réalisateur. Mais sa prestation est très bonne et dans ses rapports avec Delon, on croit à son amitié. Bourvil dans le rôle du commissaire Mattei est ici très décevant. Pourquoi l’avoir affublé d’un postiche sur son crâne dégarni ? Mais c’est peut-être moins le comédien que l’écriture du rôle qui est responsable de cette contre-performance. C’était son dernier film. Acteur qui remplissait les salles avec régularité, on suppose que c’est son rôle dans Les grandes gueules de Robert Enrico, sur un scénario de José Giovanni, qui avait incité Melville à l’engager dans ce rôle plus atypique. Il est faux de prétendre comme le dit Melville que c’est lui qui donna enfin l’occasion à Bourvil de jouer un rôle dramatique. Il était d’ailleurs meilleur dans Les grandes gueules que dans Le cercle rouge. Il y a ensuite Montand, il est Jansen, l’ivrogne en quête de réhabilitation. Il est bon, mais sans plus. Il semble un peu absent du film, comme s’il tournait ça, en passant, sans trop s’impliquer. François Périer en patron de boîte de nuit arrivé par contre est excellent et sauve un rôle un peu écrit de façon bancale. Paul Crauchet est le receleur. Lui d’habitude si intense est un peu mollasson. Tout se passe donc comme si Melville n’était pas arrivé à diriger fermement son équipe, alors que d’habitude il est plutôt un bon directeur d’acteurs.

Jansen tire sans le trépied et sans la lunette

L’ensemble est à moitié raté ou à moitié réussi, comme on veut, surtout à l’aune des ambitions de Melville lui-même. Ce n’est pas un hasard si c’est Le samouraï et Le deuxième souffle, voire Le doulos qui sont devenus des films culte et non pas Le cercle rouge. Le samouraï est une grande leçon de cinéma, pas Le cercle rouge. J’ai vu ce film plusieurs fois, et dès la première fois, il m’avait toujours semblé inférieur aux autres films de Melville, au fil du temps mon avis n’a pas changé et même s’est renforcé. Il serait pourtant erroné de croire qu’on peut se passer de voir ce film, d’abord parce qu’il faut avoir vu tous les films de Melville, mais aussi parce qu’il y a de très belles séquences, comme une promesse du grand film que cela aurait pu être. On pourrait dire que Melville n’est pas arrivé à se démarquer de lui-même, s’autoparodiant.

Le fourgue refuse la marchandise

Et pourtant malgré ses réserves, ce fut le plus grand succès, et de loin, de Melville en salles, peut-être même inattendu. La critique avait été dithyrambique, bien plus encore que celle du Samouraï. C’est en fait parce qu’entre les deux films il s’était passé quelque chose d’inouï, Mai 68 en France et dans le monde avait donné sa légitimité à la culture populaire et au film noir. Le caractère moutonnier des critiques reflétait cet état d’esprit. En fait c’était les critiques des news magazines qui faisaient maintenant la loi, Le nouvel observateur, L’express. Un flic ne vaudra guère mieux, encore qu’il est plus facile d’y voir un exercice de style, un formalisme. La belle photo d’Henri Decae, quoique moins pertinente que celle du Samouraï, sauve en partie les meubles. Les rééditions successives en Blu ray le démontrent. Dans ses entretiens avec Rui Nogueira, Melville avançait que parfois on ne se rendait pas compte de faire son dernier film dans tous les sens du terme. C’était un peu la réflexion d’un homme qui avait fait son temps sur le plan cinématographique. Mais il a laissé sa marque, c’est incontestable.

Mattei va faire chanter Santi

Vogel intervient et demande à Corey de partir

Jansen tente de protéger la fuite de Corey et de Vogel

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique