-

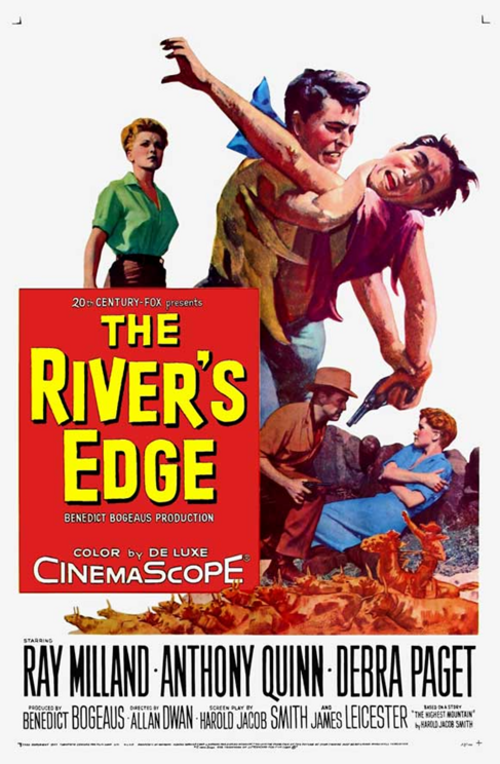

Allan Dwan est réputé pour la précision de sa mise en scène, la qualité de ses cadres et pour l’usage qu’il savait faire de la couleur. Mais c’est un metteur en scène qui ne croyait pas trop en ses propres qualités et qui pour cela mettait son talent au service de n’importe quel véhicule. Sa carrière très inégale s’étend sur un demi-siècle. Il a tout fait, du muet et du parlant, du noir et blanc et de la couleur, du western et du film noir, du film de guerre aussi. L’ensemble de son œuvre comprend plus d’une centaine de films de long métrage, mais comme elle part dans tous les sens, c’est un réalisateur un peu négligé, quoique des fins connaisseuses comme Bertrand Tavernier ait fait des efforts pour le faire connaître et apprécier. The river’s edge est un de ses derniers films, et s’il n’est pas remarquable par son scénario, il l’est au moins par l’inventivité de sa réalisation.

Ben est parti chercher sa femme

Nardo Denning est une crapule qui a réalisé un gros coup. Il vient chercher son ancienne compagne, Meg, avec qui il faisait équipe et qui, à sa sortie de prison, s’est acheté une conduite en épousant Ben Cameron, un homme rude qui peine sur sa ferme pour en faire quelque chose. Les deux époux se sont disputés et Meg veut s’en aller, juste au moment où Nardo frappe à leur porte pour demander à Ben de lui servir de guide. Celui-ci refuse, et laisse partir sa femme. Elle descend en ville prendre une chambre d’hôtel, mais Nardo fait de même. Il l’invite ensuite au restaurant et lui fait son numéro de charme, lui rappelant leurs meilleurs souvenirs. Ça marche assez bien pour que Meg décide de partir avec lui. Sur la route, ils sont arrêtés par un agent de la police des frontières qui demande à Nardo d’ouvrir le coffre de la voiture. Nardo le tue. Meg et lui retournent chez Ben qui entre temps a appris la mort de l’agent. Nardo décide Ben à les accompagner. Il lui promet dix mille dollars en échange. Ils roulent vers le Mexique mais quelques kilomètres plus loin, Ben se débarrasse de sa voiture et propose de continuer à pieds. En chemin ils vont croiser la route du vieux Pop, le chercheur d’or. Nardo qui transporte son butin dans une valise voit celle-ci s’ouvrir et les billets s’en échapper. Il décide de tuer Pop qui est devenu un témoin gênant. Ce nouveau crime ouvre les yeux de Meg qui va se rapprocher de Ben. En traversant une ferme indienne, Meg est blessée au bras. Sa blessure empire, et sous la pluie battante le trio va se réfugier dans une grotte. Ben prend soin de Meg qui voit sa blessure s’enflammer. Ben et Nardo vont se battre, mais c’est Nardo qui va avoir le dessus car Ben se trouve coincé sous un rocher qui s’est malencontreusement éboulé. Nardo s’en va. Mais tandis que Ben aidé par Meg tente de s’en sortir, Nardo va croiser un camion conduit par un Mexicain. Il est malencontreusement projeté dans le ravin, et ses billets s’envolent. Ben qui poursuit Nardo va se rendre compte que celui-ci en vérité était allé chercher des secours.

Meg reste sous le charme de Nardo

C’est un film qui prend beaucoup de liberté avec la morale ordinaire. En effet, dans ce curieux trio, il n’y en a pas un pour racheter l’autre. Nardo, c’est entendu, est une canaille, toujours prompt à faire un mauvais coup et à se servir des autres pour arriver à ses fins. Mais Meg ne vaut guère mieux. Dès lors qu’elle tourne le dos à son mari, elle se met à répondre aux avances de Nardo qu’elle sait pourtant être de petite moralité. L’attrait de l’argent, la possibilité aussi de vivre sans travailler, l’attire manifestement. Ben ne sait pas trop, d’un côté il voudrait bien récupérer sa femme, voire même tuer Nardo, mais en même temps il temporise parce qu’il pense que peut-être il va pouvoir mettre la main sur le pactole. D’ailleurs il ne parait pas très ému par la mort du vieux chercheur d’or. Des trois c’est évidemment Meg qui apparait la plus irresponsable. Du reste les raisons qu’elle a de quitter Ben ne tiennent pas trop debout. Elle est capricieuse et égoïste, encore plus que Nardo et Ben qui, chacun à leur manière vont manifester une forme d’altruisme et de désintéressement. Tour à tour et malgré leurs défauts respectifs, ils vont se préoccuper de sauver Meg. Il y a tout de même, comme dans tout bon vieux trio qui se respecte, une forme de respect qui passe entre Nardo et Ben. Pourtant ces deux-là représentent une opposition radicale. Ben travaille dur et vie modestement, Nardo est un fainéant qui frime avec ses belles fringues et sa Cadillac rose. Cette opposition entre le travail et le capital c’est une sorte de lutte des classes dont l’enjeu serait la femme !

Nardo exige que Ben l’accompagne jusqu’à la frontière

Allan Dwan va utiliser d’une manière impeccable le cinémascope et la couleur, l’image est superbe. Il filme les grands espaces à la manière des westerns, montrant à quel point la petite ville, et plus encore le ranch de Ben, sont isolés de l’atmosphère délétère de la ville. Les couleurs sont calculées de façon à relever les oppositions entre les caractères. Meg est rousse, comme souvent les femmes de mauvaise vie chez Dwan, trop sophistiquée pour être honnête. Ça ressemble à une transposition ironique et venimeuse de l’univers de Norman Rockwell. L’opposition entre la ville et la campagne est d’ailleurs le fond de la première dispute entre Meg, toute rose et fragile, et son mari qui lui au contraire est très brun, noir de peau, brulé par le soleil, mais vêtu de vêtements usés par le labeur. Il y a une scène très explicite dans la bagarre entre Ben et Nardo, ils sont obligés de s’arrêter de se battre parce qu’ils ont dérangé un serpent qui est, on le suppose venimeux. Mais ce serpent n’est-ce pas le symbole de la femme succombant à la tentation ? Cette scène est filmée avec une belle profondeur de champ qui utilise la faible hauteur du plafond de la grotte pour donner cette impression de tunnel dont on ne verrait pas le bout, avec en arrière-plan Meg qui attend que cela se passe, comme si elle choisirait ensuite le vainqueur. On retiendra la scène finale qui voit les deux époux dédaigner la fortune en billets qui est en train de se perdre dans le fleuve. Ce dédain nous semble aller bien au-delà de la critique de la cupidité, on peut le voir comme un retour vers la simplicité des choses de la vie, ou encore comme l’image de la rédemption de Meg.

Ils vont emprunter une corde à un vieux chercheur d’or

L’interprétation est organisée autour du trio. Ray Milland est Nardo, le gangster sans foi ni loi. C’est un acteur qui a compté dans les années cinquante, une sorte de James Stewart en plus mou. On l’a vu chez Hitchcock dans Le crime était presque parfait, ou encore chez Billy Wilder dans le très curieux The lost week-end. Il adorait jouer à contre-emploi, mettant son physique conventionnel au service de rôles de criminel. Il aimait bien aussi les expériences insolites comme ce film muet The thief tourné à l’époque du parlant et de la couleur[1]. C’est un très bon acteur, et il le démontre ici. Cependant, c’est Anthony Quinn qui lui vole la vedette si on peut dire. A cette époque il était plutôt cantonné dans des rôles de mauvais sujet, violent, fourbe et criminel. Ici il est le mari dévoué de l’inconséquente Meg. A la ruse de Nardo, il oppose sa puissance physique et la sûreté d’être dans le bon droit. Debra Paget est une actrice oubliée, elle a pourtant fait une très belle carrière, tournant pour Fritz Lang, Delmer Daves, Richard Brooks et j’en passe. Sans doute est-ce son aspect trop décoratif qui fait oublier qu’elle était aussi une très bonne actrice. Femme de petite taille, elle n’en imposait pas moins par son caractère, et c’est ce qu’elle fait ici une fois de plus dans le rôle très ambigu de Meg.

La bagarre entre Ben et Nardo est interrompue par un serpent

C’est un très bon film, pas prétentieux, qui réussit à mêler des genres différents, le film noir, le film d’aventure ou encore le western. C’est aussi une des meilleures réalisations d’Allan Dwan. Le temps lui a donné cette patine des vieux films hollywoodiens aux couleurs flamboyantes, sans pour autant sombrer dans la niaiserie. On peut saluer l’habilité du réalisateur et de son scénariste pour justement se jouer des codes de bonne conduite et de la morale pesante qui régnait alors dans les studios.

Nardo veut tuer Ben qui est coincé sous un rocher

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/l-espion-the-thief-1952-russell-rouse-a114844924

votre commentaire

votre commentaire

-

Le biopic est un genre cinématographique très difficile. Et la plupart des films qui retracent la vie d’un homme politique, ou d’un artiste, sont très mauvais, surtout s’ils doivent aussi reconstituer une époque. Mais il y a certaines réussites, notamment dans le film social ou prolétarien, comme Joe Hill par exemple[1] ou le très bon Matewan qui est assez peu connu en France[2]. En 2018 ce sera le bicentenaire de la naissance de Marx, ce penseur prestigieux qui ne cesse d’alimenter les étals des libraires et les débats plus ou moins savants sur ce qu’on doit penser du capitalisme de ses crises récurrentes et de la misère qu’il engendre. Et la crise de 2008 a réactivé l’intérêt qu’on peut porter aux travaux de Marx, sur les crises, et aussi sur le nécessaire effondrement du capitalisme. C’est un film qui se veut théorique, c’est-à-dire qu’au-delà de la vie de Marx, il tente de montrer comment s’est formée une pensée révolutionnaire. Cependant, cela reste une vision très romancée de la vie de deux amis, Engels et Marx, qui s’épaulent l’un, l’autre.

Engels travaille avec son père à la direction d’une industrie textile

Marx qui vit misérablement avec Jenny et sa petite fille à Paris, a des ambitions immenses. Il va rencontrer Engels dans cette même ville, Engels, fils d’un patron de l’industrie textile, et qui s’ennuie de la vie bourgeoise. Les deux jeunes gens vont travailler ensemble, et affronter les communistes qu’ils ne jugent pas très sérieux. Ils feront la guerre successivement à Proudhon, Weitling, pour s’imposer à la tête de la Ligue des justes qu’ils transformeront en Ligue des communistes. Cette même Ligue leur demandera de rédiger un programme, ce sera Le manifeste du parti communiste qui est, je crois, le livre politique qui s’est le plus vendu dans le monde. Entre temps, ils auront dû affronter les douleurs de l’exil, la répression policière et les difficultés familiales. On verra Engels s’affronter avec son père, Marx se tourmenter pour trouver de l’argent pour nourrir sa famille. On verra également Engels embringué dans des relations sentimentales très compliquées avec Mary et sa jeune sœur.

Dans un meeting, Marx rencontre Proudhon

Un tel sujet pose de très nombreux problèmes de réalisation, surtout que manifestement le budget n’est pas très conséquent. Le scénario de Bonitzer et Peck, tente d’introduire dans les dialogues des bribes de théorie marxiste, comme si cela justifiait les diatribes de Marx à l’encontre de Proudhon ou de Weitling. Le second problème est d’attribuer des traits de caractère à Marx et Engels qui ne semblent pas coller avec ce que l’on sait de la vie réelle de ces deux hommes. On sait que Marx avait un caractère épouvantable – certains disent que cela provenait de ses problèmes d’estomac – et Engels lui reprochait vertement son manque d’empathie, sa froideur. Or ici nous voyons un Marx très chaleureux au contraire, bien moins ratiocineur que ce qu’on connait de lui. Engels est portraituré comme un jeune bourgeois qui s’ennuie et qui avant que de théoriser la misère prolétarienne est très attiré par elle, justement sous la figure de Mary Burns. Le scénario lui a donné un aspect assez niais. En vérité s’il était bien moins théoricien que Marx, c’est surtout parce qu’il était bien plus hédoniste que lui. On sait qu’il buvait sec et collectionnait les conquêtes féminines. Ce qui me semble d’abord raté dans ce film, c’est qu’il n’a pas un point de vue très franc sur ses intentions. Par exemple, on ne comprend pas très bien les motivations de Marx. On voit bien qu’il refuse de s’apitoyer sur la misère ouvrière et qu’il appelle au combat, mais on ne comprend pas au nom de quelles valeurs précisément. Jenny semble, dans le film du moins, apprécier cette vie de Bohème qu’ils mènent à Paris. On sait que dans la réalité, il n’en était rien, sa famille et l’Allemagne lui manquaient, et même si elle soutenait son mari, elle souffrit réellement de cette vie de bâton de chaise. Certes, le film ne prétend pas refléter forcément une vérité historique, mais voir Marx gagner aux échecs comme une démonstration de sa supériorité intellectuelle sur Engels, est assez caricatural. Le film, dans un élan féministe, laisse aussi supposer que Le manifeste du parti communiste a été écrit avec Mary Burns et Jenny. Ce qui est très fantaisiste, mais qui permet de nous présenter les deux amis comme très respectueux d’une égalité formelle entre les hommes et les femmes. On verra à la fin du film une sorte de défilé des personnalités politiques comme Mandela ou Che Guevara, comme si elles illustraient l’évolution du courant marxiste, alors que ces personnalités n’ont finalement représenté que des luttes tiers-mondistes vouées à l’échec. D’ailleurs le film s’il se projette dans l’après-Marx, ne s’intéresse pas aux échecs politiques de celui-ci

A Paris, Marx et Engels sympathisent

Le nom de Robert Guédiguian apparait comme producteur au générique. Ce qui n’est pas étonnant compte tenu de l’aspect didactique du film. Le but est de distraire tout en éduquant. Du reste de nombreux passages soulignent la nécessité d’éduquer le peuple. Ce qui est contradictoire avec l’idée exprimée par Le manifeste selon laquelle « l’émancipation de la classe ouvrière doit être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes », phrase qui semble nous indiquer que les travailleurs connaissent leur but, et qu’il ne reste plus qu’à le mettre en forme. L’aspect didactique du film est assez gênant dans la mesure où le public qui ira le voir va être très certainement instruit de ce qu’est Marx, et pour la plupart des spectateurs, ils sont déjà acquis aux idées de Marx, du moins à ce qu’ils en connaissent à travers des résumés de son œuvre. Il y a un point important qui est à peine effleuré et qui pourtant est décisif : Proudhon méprise Marx et refuse d’être le correspondant en France de la Ligue des Justes. Mais s’il le fait c’est parce que sur le plan concret des luttes prolétariennes, Marx n’est pas très connu et n’a pas d’impact sur les masses, contrairement à Proudhon et même ensuite Bakounine. C’est avant tout un théoricien, en tant qu’agitateur et organisateur, il n’aura pas de succès de son vivant. Cette vision « spectaculaire » de la vie de Marx et Engels, finit par ressembler à la vie des Saints selon le catéchisme léniniste.

Engels présente Mary à Marx

Sur le plan cinématographique, c’est assez faible, le côté étriqué du budget n’est pas compensé par un savoir-faire innovant. C’est plutôt du niveau d’un téléfilm, avec une multiplication assez désagréable des gros plans et des dialogues, champ contre-champ. Il y a parfois quelques images bienvenues, comme quand le père d’Engels parcourt l’usine et finit par mettre à la porte Mary Burns, il y a là quelques jolis mouvements d’appareil. Mais c’est le plus souvent plat et convenu, comme les scènes sensées représenter la vie sexuelle de Marx et de Jenny, ou les promenades sur la plage d’Ostende. Les meetings, les assemblées de la Ligue, manquent manifestement de passion. Karl Grün pour masquer son hostilité à Marx et Engels se contente de rouler des yeux.

Marx et Engels transforment la Ligue des Justes en Ligue des communistes

L’interprétation est assez peu plaisante. August Diehl incarne Karl Marx avec un sourire un peu niaiseux qui sans doute est là pour marquer combien Marx était aussi un doux rêveur. Alors qu’on sait que Marx adorait les joutes oratoires et les affrontements, ici il apparaît plutôt sournois et secret, combinant en douce sa prise de pouvoir. Stefan Konarske est sensé être Engels. C’est encore pire, il est complètement insipide et sans envergure, ce qui n’était pas le cas d’Engels. Les femmes s’en tirent mieux. Certes Vicky Krieps ne ressemble pas du tout à la vraie Jenny Marx, mais au moins elle apporte un peu de distinction et de fraicheur. Elle reste interloquée quand elle comprend qu’Engels fait sans doute un ménage à trois avec Mary et sa sœur. Hannah Steele est assez crédible dans le rôle de Mary Burns, elle a l’abattage nécessaire pour incarner cette femme de caractère qui sera la compagne d’Engels jusqu’à son décès précoce à 41 ans. Olivier Gourmet incarne Proudhon, sans beaucoup d’intérêt pour le rôle : il a l’air un peu trop rusé.

A la bougie Marx et Engels se dépêchent de terminer Le manifeste du parti communiste

Si le film est complètement raté sur le plan cinématographique, il a déjà connu un très grand succès public en France. Ce succès est plus dû à l’intérêt que l’on porte à Marx et Engels qu’on est content de voir comme de simples jeunes gens bien vivants et entreprenants, plutôt qu’aux qualités esthétiques et factuelles de l’œuvre. Il est peu près certain que ce film tombera assez rapidement dans l’oubli : Marx et Engels méritaient tout de même mieux que ce tissu de niaiseries.

votre commentaire

votre commentaire

-

Le thème de deux hommes en fuite – donc des évadés – est une figure de style souvent exploitée par le cinéma américain. Par exemple The defiant ones de Stanley Kramer tourné en 1958, avec Sidney Poitier et Tony Curtis, servit de véhicule pour l’avancement des idées antiracistes. Le couple noir-blanc sera repris un peu plus tard en 1994 dans le film de Frank Darabont, avec Morgan Freeman et Tim Robbins. Le thème des deux évadés, l’un jeune, l’autre plus âgé, unis par la nécessité, sera repris dans un autre film oublié, mais pourtant excellent, Runaway train de Koncholavski en 1985. Cette opposition permet en apparence de déborder le cadre un peu restrictif du film noir, en se portant vers une réflexion plus générale sur les rapports humains. Comment deux individus peuvent se haïr, ou au contraire se soutenir et partager leurs souffrances ? Dans le film de Kramer, il est montré à travers deux hommes enchaînés l’un à l’autre et que tout sépare, notamment la race, vont être amenés par la nécessité à coopérer et finalement à s’apprécier. Le sujet se prête donc assez facilement à des abstractions philosophiques à travers le déploiement d’une action qui oppose ces évadés justement au reste de la société. A la fin des années soixante et au début des années soixante-dix, Losey est très intéressé par les possibilités de développer des figures symboliques au cinéma – sans doute était-ce là l’aboutissement de l’influence de la culture anglaise dans sa conception artistique. On peut dire que dans ce genre, il a largement échoué, ces films ont eu peu de succès public, et la critique les a un peu boudés. Figures in the landscape a été un fiasco commercial retentissant. Mais plus récemment on l’a redécouvert[1]. Le titre du film en anglais renvoie à la peinture et à la manière de positionner des personnages au cœur de la nature, c’est explicitement une référence à une toile de Francis Bacon. Issu d’un roman à succès de Barry England, le film ne fut pas d’abord un projet de Losey. Il arrivait après Fred Zinneman et John Huston, mais cela ne veut pas dire pour autant qu’il ne soit pas très personnel. Bien au contraire. Losey affirmait qu’il avait détesté le roman, notamment parce qu’il se centrait sur deux blancs pourchassés par des jaunes, donc des Vietnamiens. Une sorte de Rambo avant la lettre[2]. On se demande si Losey a lu le livre, parce qu'à aucun moment on ne parle d'asiatiques. England ne définit son histoire, ni sur le plan géographique, ni sur le plan politique. La quatrième de couverture précise que cela pourrait se passer en Asie, en Afrique ou même en Amérique. Ce roman avait eu un très gros succès. C’est en fait Robert Shaw qui a amené le projet à Losey. C’est aussi Robert Shaw qui devait écrire le scénario, il était en effet aussi romancier et scénariste.

MacConnachie et Ansell sont deux évadés qui, les mains liées derrière le dos vont tenter d’échapper à un hélicoptère qui les traque. Ils arrivent à traverser une étendue déserte et traversent un village endormi où ils vont pouvoir se procurer un rasoir, un fusil et des provisions. Ils ont pu enfin se détacher. Mac et Ansell cependant ne s’entendent pas et Mac aimerait se débarrasser de ce jeunot. Mais grâce à Ansell, Mac va pouvoir tuer un des pilotes de l’hélicoptère. Ansell va remonter dans son estime. Cependant de nombreux soldats vont participer à la battue dirigée depuis l’hélicoptère. Ils vont se réfugier dans un champ de maïs, mais l’hélicoptère y met le feu. Ils s’en tirent difficilement et vont tomber sur une garnison. Ansell va être contraint de tuer un soldat en l’égorgeant. Ils vont fuir, l’un soutenant l’autre, en espérant pouvoir atteindre la frontière représentée par les cimes enneigées de la montagne. Ils y arriveront, mais les soldats les ont devancés. Tandis qu’Ansell se rend et dépose les armes, Mac engage un dernier duel contre l’hélicoptère, il sera vaincu.

Les fugitifs échappent à l‘hélicoptère

Je ne suis pas très sûr que Losey ait aimé faire ce film. En effet, il souligne que ce film avait comme qualité une très belle photo d’Henri Alekan, mais quand on commence à discuter de la qualité des images, c’est qu’on n’a pas grand-chose d’autre à dire. Losey sortait d’un échec cuisant avec Boom, et il avait besoin de se refaire. Figures in the landscape a connu de gros problèmes, que ce soit en ce qui concerne le montage financier, ou les conditions de tournage très dures et très physiques. En outre, il sera, toujours selon Losey, massacré au montage par les producteurs lors de ses passages à la télévision[3]. Mais en le revoyant des années après, et bien que la critique se soit adoucie à son égard, ce film me semble souffrir dans son principe d’une trop grande abstraction. En effet, on ne saura rien des deux évadés – dans quelles conditions ils se sont évader, et pourquoi ils étaient prisonniers. On suppose que ce sont des soldats qui sont engagés dans une guerre qui les dépasse, mais ce n’est jamais dit. De même, on ne sait pas dans quel pays l’action se situe. Le film a manifestement été tourné en Espagne, et les rares figurants qu’on aperçoit sont manifestement des Espagnols. Des scènes tournées au Maroc ont été rajoutées. Ce manque volontaire de réalisme fait que l’exposition de la thématique est un peu trop prononcée et redondante. Le film apparaît trop long. L’histoire ne progresse pas, et on se borne à narrer les difficultés de la fuite les unes après les autres. Bien sûr il s’agit à l’évidence d’un hymne à la liberté, et il est bien naturel que tout prisonnier ne puisse rêver que de s’évader. Le thème de l’amitié qui se forge dans l’adversité est cependant aussi insuffisant que commun. Enfin il y a cette parabole de l’échec pour des hommes qui affrontent presqu’à mains nues la dureté d’un système inhumain dont le symbole est l’hélicoptère. On a noté également l’opposition de caractères entre les deux hommes, l’un vient de la campagne et est très débrouillard, l’autre arrive de la ville et ne comprend pas les désordres de la nature, mais il se révélera plus astucieux finalement et survivra, comme si la ville amenait naturellement un surcroît de lucidité.

Ils arrivent dans un village endormi

Une fois qu’on a admis le principe allégorique de ce film, il n’y a pas beaucoup à dire de la réalisation. On est un peu étonné de retrouver Losey dans ce genre-là. Quoi qu’on en dise, c’est un pur film d’action. On peut regretter cependant que les échanges entre Mac et Ansell soient souvent un peu trop démonstratifs. De même faire de l’hélicoptère un personnage à part, tout impersonnel qu’il soit, est une idée qui tourne un peu à la manie dès lors que ces scènes reviennent avec la régularité d’un métronome dans une histoire qui progresse peu. C’était certainement une prouesse technique à l’époque que de multiplier ces prises de vues au demeurant remarquables au-dessus de ces deux hommes qui tentent de fuir les mains dans le dos. Le tournage des scènes d’hélicoptère ont été très dangereuses. Mais enfin, une prouesse technique ça ne fait pas un film, quoi qu’en pense des réalisateurs comme Hitchcock. Il y a cependant d’excellentes séquences, la traversée du village endormi – séquence que Losey n’aimait pas, ou encore la rencontre inattendue entre les deux fuyards et cette veuve qui veille le corps de son mari dans le cercueil. Elle ne dira rien lorsque les deux hommes volent tout ce qu’ils peuvent voler dans sa maison, mais elle se mettra à hurler quand Mac va prendre les morceaux de pain qu’elle avait disposés sur le corps du défunt. Elle ne crie pas parce qu’elle a peur, mais parce qu’il vient de commettre un sacrilège. Il y a une très belle utilisation également des paysages naturels, ou de la grotte dans laquelle ils s’abritent en attendant que la pluie cesse.

Mac fait signe à Ansell que la voie est libre

L’interprétation est réduite aux deux acteurs. Robert Shaw et Malcom McDowell. Ce sont de très bons acteurs, quoique le premier ne fasse pas vraiment dans la sobriété dans le rôle d’un homme vulgaire et sans éducation. Mais c’est un peu le scénario qui veut ça. Robert Shaw à mon avis n’a pas eu la carrière qu’il méritait, peut-être est-ce dû à ses problèmes d’alcoolisme ? Malcom McDowell était encore très jeune à cette époque, mais il possédait déjà toutes les ficelles du métier, passant de la ruse à l’hébétude. Il me paraît plus naturel que Robert Shaw. Il y a des scènes de tendresse assez étranges entre les deux hommes, c’est presqu’une relation amoureuse qui s’ébauche. Mais on peut se demander aussi si ce n’est pas ce long face à face dépouillé entre seulement deux hommes qui a rebuté les spectateurs. Parfois ça fait un peu théâtral cette longue confrontation. Sur le tournage les deux hommes se sont très mal entendus, ils en seraient venus aux mains, surtout à cause du caractère difficile de Robert Shaw qui n’arrêtait pas d’asticoter son jeune partenaire, mais cela permet aux scènes qui les opposent d’avoir un accent de vérité intéressant.

Armé du fusil, Mac attend l’hélicoptère de pied ferme

Malgré la grande admiration que j’ai pour Losey, ce film n’arrive toujours pas à me convaincre. Plus que la forme c’est sans doute le parti pris de départ qui me reste étranger. Il est vrai que Losey pour se faire remarquer avec un tel sujet, était un peu obligé de surjouer le côté symbolique que l’histoire. Le danger est toujours dans ce cas de tomber du côté d’une forme de snobisme qui frise le film à thèse. Finalement et à tout prendre la période américaine de Losey me semble préférable et moins prétentieuse que sa période britannique qui l’a un peu trop installé sur une sorte de piédestal du grand réalisateur travaillant l’aspect formel des choses. D’ailleurs le film suivant de Losey, Le messager, s’inscrira dans cette volonté d’être un réalisateur reconnu par la critique et des prix prestigieux, puisqu’il obtiendra la Palme d’or à Cannes.

La pluie a éloigné le danger

Ansell demande à Mac de se rendre

[1] Positif, n° 680, octobre 2017.

[2] Michel Ciment, Kazan, Losey, édition définitive, Stock, 2009.

[3] En France il avait été projeté dans la version montée par Losey lui-même.

votre commentaire

votre commentaire

-

C’est un film un peu curieusement oublié dans la filmographie d’Alain Delon. D’ailleurs il n’en existe pas de copie en DVD ou en Blu ray sur le marché, et c’est vraiment quelque chose qui manque. Comme c’est Alain Delon qui a produit le film, c’est peut-être lui qui ne veut pas le voir réédité. Ce film est la seconde collaboration entre Alain Delon et Jean Herman, après le succès colossal d’Adieu l’ami, l’année précédente. Mais Jean Herman va peu à peu s’éloigner de la réalisation, il sera encore scénariste pour des films comme Le marginal de Jacques Deray, ou Canicule d’Yves Boisset. Et puis il va surtout, sous le nom de Jean Vautrin, devenir un écrivain renommé, il obtiendra le Prix Goncourt, le Prix Populiste et encore bien d‘autres. Son succès littéraire a fait oublié qu’il avait d’abord été formé à l’IDHEC pour devenir cinéaste. Il expliquait que s’il s’était éloigné des plateaux, c’est que le milieu du cinéma l’avait beaucoup déçu et qu’il trouvait finalement plus de liberté dans la création littéraire.

Laurent participe au braquage du marchande diamants

Jeff mène une bande qui va s’attaquer à des gros diamantaires. Tandis qu’une partie de ses hommes agressent deux marchands de diamants et les retiennent dans leur chambre d’hôtel, il se fait, avec Laurent, passer pour eux. Ce qui leur permet de dévaliser le marchand de diamants, tandis que la troisième équipe menace de tuer sa femme s’il n’obtempère pas ou s’il appelle la police. Les choses se passent à peu près bien, sauf que Diamant tue le chauffeur de madame Grunstein qui avait cherché à se défendre. Peu après toute la bande est réunie, et Jeff annonce qu’il va négocier l’ensemble des diamants et qu’ils partageront après. Mais Jeff ne revient pas et ses hommes vont l’attendre en vain. Au bout d’une longue attente, ils décident de partir à sa recherche car ils le soupçonnent de les avoir truandés, malgré les dénégations de Laurent qui est très lié à Jeff. Et comme Diamant se méfie de Laurent, ils le laissent sous la garde de Pépin. Ils s’en vont torturer Eva, la maîtresse de Jeff, pour la faire parler et dire où se trouve Jeff. Pendant ce temps Laurent va arriver à se débarrasser de Pépin en le tuant, et à son tour il part chercher Jeff. Au passage il récupère Eva qu’il soigne de ses blessures. Tous les deux vont partir vers la Belgique car c’est là que Jeff devait négocier les diamants. Laurent va cependant entamer une liaison avec Eva. Ils sont également poursuivis par Diamant et ses deux complices. Mais Laurent a de la ressource, il va tuer deux des hommes de Diamant, et berner Diamant qui le poursuit en traversant le zoo d’Anvers. En vérité Laurent et Jeff sont complices, et ils vont se retrouver pour partager le butin. Mais Laurent tue Jeff après lui avoir annoncé qu’il va partir avec Eva. Cependant Diamant va retrouver Eva et celle-ci va comprendre que Laurent et Jeff sont de mêche. Elle va à son tour trahir Laurent qui va être tué par Diamant.

Jeffe annonce qu’il va négocier les diamants

Comme on le voit, cette histoire, due à André-Georges Brunelin qui a écrit quelques scénarios de films noirs, mais qui a aussi écrit une très bonne biographie de Jean Gabin, n’a pas trop de rapport avec la réalité. Les invraisemblances sont nombreuses. En vérité elle fonctionne comme une sorte de conte de fée très noir. Le thème emboîté est celui de la trahison. Tout le monde trahit tout le monde. Et si la cupidité est un moteur, la jalousie en est une autre. En effet, Diamant est jaloux de Laurent, parce que celui-ci est très proche de Jeff qui est le chef incontesté de la bande. Mais Laurent est jaloux de Jeff et malgré l’admiration qu’il a pour lui, il va lui prendre sa maîtresse. Evidemment, on peut se poser aussi de questions sur Eva qui manifeste une belle ambiguïté puisqu’elle trahit Jeff, puis Laurent à qui elle donnera une sorte de baiser de la mort. Il y a donc un double trio qui se déchire, Diamant-Laurent-Jeff, et Eva-Jeff-Laurent. Jeff qu’on verra très peu à l’écran, est le pivot de l’histoire, il incarne l’ami, mais aussi une sorte de figure paternelle pour laquelle Diamant et Laurent vont se déchirer… fraternellement !

A la salle de sport les hommes attendent Jeff

Mais tout ça n’est qu’un support pour autre chose. En effet l’ambition de Jean Herman est de saisir une sorte de dérive rêveuse dans des lieux étranges et contrastés. Il va donc utiliser des décors réels intéressants, souvent noyés dans les brumes. C’est le port d’Anvers ou le zoo, mais également cette campagne belge plongée dans l’hiver. La parenté de ce film avec Le samouraï semble évidente. Le travail sur la couleur est très proche de celui de Jean-Pierre Melville, que ce soit dans l’usage des tons bleutés ou dans celui des lumières diaphanes. D’ailleurs Jeff était le nom que portait Alain Delon dans ce film. Mais Herman n’est pas seulement un disciple de Melville – du moins sur ce film – il manifeste sa propre originalité dans ce rythme lent qui, allié à la brume dans lequel le film est plongé, porte à la rêverie, malgré l’aspect dramatique de l’histoire. Il utilisera aussi à bon escient les éléments de la culture populaire, la salle de boxe, les bistrots, les images d’un port laborieux, ou encore ces foules dans lesquelles Laurent tente de se perdre pour échapper à Diamant.

Diamant veut faire parler Eva

La mise en scène n’est donc pas plate, bien qu’on puisse regretter une caméra trop souvent statique dès qu’il s’agit des dialogues ou des scènes dans lesquelles les protagonistes sont filmés en plan rapproché. Le principal problème que rencontre le film c’est le manque de rationalité des personnages. S’il est vrai que le réalisme n’est pas le souci de Jean Herman, après tout Le samouraï n’est pas très crédible non plus, les personnages fonctionnent mal parce qu’il n’y a pas de réponse à leur comportement. Que ce soit Laurent, et plus encore Eva, on ne comprend pas pourquoi ils trahissent ceux qu’ils sont sensés aimer sans raison. C’est probablement cet aspect, plutôt que cette manière poétique de filmer une histoire de gangsters, qui explique que ce film n’a pas obtenu le succès escompté.

Eva mène Laurent jusqu’à madame De Groote

Produit par Alain Delon, c’est lui qui sera la vedette. Mais il le fait avec beaucoup de discrétion finalement. Il n’est pas envahissant. Il est Laurent. Il est très bon dans ce genre de rôle comme toujours, à moitié mutique, froid et déterminé. C’est sur ce film qu’il rencontra Mireille Darc et que les deux acteurs entameront une liaison de longue durée. Mireille Darc est Eva, toute aussi froide que Laurent. Elle n’apparaît pourtant qu’au milieu du film. Ce sont les gangsters qui sont le plus intéressants. D’abord Georges Rouquier dans le rôle de Jeff, il manifeste une présence forte. Puis Frédéric de Pasquale qui incarne Diamant, méchant et jaloux. Il est très bien aussi dans ce rôle où il défie ouvertement Laurent. Jean Saudray est étonnant dans le rôle du sautillant Pépin. Avec une petite mention spéciale pour Gabriel Jabbour dans le rôle de Zucci l’apiculteur.

Laurent trahit par Eva est tué

Il reste des scènes très bien menées, le hold up, mais aussi la poursuite entre Diamant et Jeff, ou encore le règlement de comptes au milieu des abeilles. Le règlement de comptes final sera tourné comme un western, avec un peu moins de lenteur toutefois que dans un film italien. C’est donc au final un film très intéressant, même s’il est un peu bancal, qui mériterait une réédition en DVD, voire en Blu ray, ce qui nous permettrait de mieux apprécier la qualité de la photo de Jean-Jacques Tarbes qui travaillera souvent avec Alain Delon.

1 commentaire

1 commentaire

-

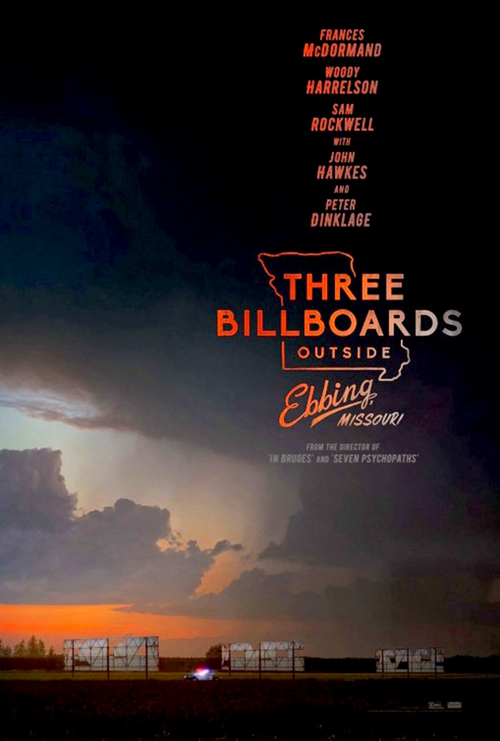

Ce film prolonge la tendance moderne du cinéma américain à renouveler les codes du film noir en plongeant dans les sombres cauchemars d’une Amérique déglinguée qui doute d’elle-même. Il est dans la lignée de Hell or high water ou de Wind river. C’est un courant qui maintenant se développe très bien et donne un peu de souffle à un cinéma américain qui patine beaucoup, écartelé entre des blockbusters aussi coûteux que vides de sens et des comédies de genre assez prétentieuses à la Woody Allen qui ne sont appréciées que par la classe moyenne inférieure, semi-instruite. Ce courant relativement nouveau – encore qu’on peut le retrouver déjà dans Winter’s bone[1] – trace un portrait sans complaisance de l’effondrement de l’Amérique. Mais le pessimisme de cet ensemble conduit à ne pas proposer de solution et à décrire l’avenir comme très incertain. De film en film, cet ensemble gagne en lisibilité et en audience. Three bilboards est un des favoris à la course aux Oscars, aussi bien pour l’interprétation de Frances McDormand que pour le scénario et la mise en scène. Mais quoi qu’il en soit des récompenses, le film est déjà un gros succès public. si l’ensemble de ces films utilise le véhicule d’une histoire criminelle c’est essentiellement parce que l’Amérique est plongée jusqu’au cou dans la violence autant que dans l’ennui.

Mildred a loué des panneaux pour mettre en cause la police

Mildred est une femme aigrie et perturbée. Son mari l’a quittée, sa fille s’est faite violer et assassiner dans des conditions atroces. Pensant que la police n’en fait pas assez pour trouver le meurtrier, elle décide de louer des panneaux publicitaires et de dénoncer cette passivité. La police locale le prend très mal, d’autant que le chef Willoughby est atteint d’un cancer du pancréas qui ne lui laisse pas d’espoir de rémission. L’initiative de Mildred va provoquer des réactions en chaîne. La police est enragée, et particulièrement l’adjoint Dixon qui essaie à tout prix de faire enlever les panneaux. Mais Mildred est têtue. Elle persiste malgré la désapprobation de son jeune fils et de son ex-mari. Willoughby qui ne veut pas mourir à petit feu décide de se suicider. En partant il laisse trois lettres, l’une à sa femme, l’autre à Dixon et la dernière à Mildred. Dixon qui apprend la mort de son chef est complètement déchainé. Il traverse la rue et s’en va faire passer Welby, celui qui a réalisé l’affichage pour le compte de Mildred, par la fenêtre. Carrément sous les yeux de son nouveau chef qui va le démettre. Mildred a reçu cependant la visite d’un personnage étrange et menaçant qui dit la connaître. Mildred qui a soif d’agir va quant à elle mettre le feu au poste de police. Mais elle le fait alors que Dixon est venu récupérer la lettre que Willoughby lui a laissée et qui l’encourage à devenir un personnage honnête et moins habité de colère. Dixon est brulé, à l’hôpital il va retrouver comme voisin de chambre le pauvre Welby qui le reconnait. Entre temps un nain, plus ou moins amoureux de Mildred va l’aider à se disculper de l’incendie, en lui fournissant un alibi. Quand Dixon sort de l’hôpital, il surprend par hasard une discussion entre deux hommes dont l’un se flatte d’avoir violé et tué dans des termes qui laissent entendre qu’il pourrait bien être le meurtrier de la fille de Mildred. Il va provoquer une bagarre avec lui pour lui prendre des lambeaux de peau dont il fera analyser l’ADN. Mais cet ADN ne révélera rien du tout. Cet homme ne peut pas être le tueur. On comprend qu’au moment du crime il n’était pas aux Etats-Unis, mais il servait dans l’armée en Irak probablement. Cette piste tombant à l’eau, il prévient Mildred. Il annonce aussi qu’il connait maintenant l’adresse de ce tueur. Il habite dans l’Idaho. Mildred et Dixon vont partir ensemble dans cet Etat sans trop savoir s’ils vont tuer ou non ce bonhomme.

Le chef Willoughby explique à Mildred que l’enquête est difficile

Ebbing, ville imaginaire du Missouri, porte tous les maux ordinaires de l’Amérique contemporaine. Willoughby, le seul personnage qui possède un peu d’humanité est en train de mourir d’un cancer. Tous les autres ne savent guère où ils vont. Il est évident que si Mildred est si acharnée à se venger, c’est qu’elle culpabilise la mort de sa fille, notamment parce que le dernier jour qu’elle l’a vue, elles se sont engueulées d’une manière virulente. Dixon, le troisième côté de ce curieux triangle, est un policier raciste et borné. Aux Etats-Unis c’est ce personnage qui a été critiqué. Parce que dans le Missouri la police est plutôt raciste et que les actes contre les noirs sont très fréquents – Ferguson est dans le Missouri. Et donc on en a déduit que McDonagh n’aurait pas dû choisir Dixon pour porter cette volonté de rédemption que lui suggère Willoughby avant de mourir – on en a déduit que McDonagh se trompait parce qu’il n’était pas américain (il est d’origine iralandaise) et qu’il minimisait le racisme envers les noirs. Mais justement, cette critique se trompe de but. En effet, le film montre bien que Dixon est un policier borné et mauvais, et donc plus il est borné et mauvais, et plus la rédemption va prendre du sens pour lui. On le voit non seulement se flatter d’avoir torturer des noirs en toute impunité, mais aussi défénestrer un jeune homme qu’il croit être homosexuel. C’est bien le sens de la lettre de Willoughby, il sait que Dixon a un comportement horrible au quotidien, mais il lui fait confiance pour s’amender et trouver quelque chose de bon au fond de lui-même. Et c’est ce qui se passera. En fait le personnage de Dixon est peut-être le plus important, parce que c’est lui qui définit le but particulier que poursuit McDonagh. La parabole est tellement claire, que vers la fin du film, non seulement Dixon partira avec Mildred, mais qu’il aura droit aux félicitations du chef de la police, un noir !

L’ex-mari de Mildred est en colère

L’effondrement de l’Amérique c’est aussi, au-delà de cette violence, la fin de la famille traditionnelle. Le mari de Mildred, un ancien policier, l’a quittée pour se mettre avec une jeune fille qui a 25 ans de moins que lui. Dixon vit seul avec sa mère, incapable d’avoir des relations humaines avec quelqu’un d’autre. La seule famille normale est celle de Willoughby. Mais cette famille est en voie de dissolution à cause du cancer du policier qui va se suicider. Consciemment ou non, le suicide de Willoughby est une métaphore du suicide de l’Amérique. La fin reste volontiers ambigüe, puisqu’en effet Mildred et Dixon se proposent d’aller faire la peau à un autre violeur, un autre assassin, dans l’Idaho, comme si cela pouvait compenser la perte de la fille de Mildred. Cependant, lorsqu’ils prennent la route, ils ne sont pas certains d’assumer jusqu’au bout ce rôle de justiciers. On peut supposer que la longue route qu’ils vont accomplir les transformera aussi. On voit que l’ensemble du film s’il traite de la violence et de la décomposition de l’Amérique, traite aussi des conduites incertaines qui les accompagnent nécessairement.

Willoughby se suicide

Si les intentions du scénario apparaissent limpides, il n’en va pas de même pour la mise en scène. La photo est très bonne, « jolie » on pourrait dire. Mais la photo ne fait pas la mise en scène. Celle-ci manque manifestement de grâce. Elle joue surtout sur des oppositions, par exemple entre le cadre idyllique de la campagne environnante et la noirceur de l’âme des personnages. Ou encore celle entre les animaux et les humains : Willoughby se suicide sous le regard de ses chevaux, et Mildred croise une biche qui semble arriver de nulle part, comme si elle reprochait aux humains ce qu’ils ont pu faire de la planète. Le film s’inscrit donc dans ce courant américain nouveau, très néo-réaliste finalement, où les mouvements de caméra, les angles de prises de vue ne semblent pas avoir beaucoup d’importance et de signification. Même les scènes d’action, quand Dixon défenestre Welby par exemple ou quand Dixon se fait rouer de coups, sont filmées sans attention particulière. C’est ce qui fait que tous les films de ce courant finissent par se ressembler un peu. Le film est plutôt bavard et donc multiplie les face-à-face édifiants qui expliquent lourdement le comportement des protagonistes. Cela traduit l’incapacité de McDonagh à traduire en images des sentiments ou des idées.

Dixon a défénestré Welby sous les yeux de son nouveau chef

En vérité McDonagh apparaît plus comme un metteur en scène de théâtre que comme un véritable réalisateur de cinéma. Et à ce titre il est porté à faire une grande confiance à ses acteurs. Il n’a pas tort. Ce sont eux qui finissent par porter l’intérêt du film. Frances McDormand qui joue Mildred est, on l’a dit plus haut, en course pour l’Oscar. C’est une grande actrice, on le sait depuis très longtemps. Elle est ici excellente une fois de plus, habitée par une rage inquiète et incertaine, elle se retrouve plusieurs fois dans une position fragile, face à ce tueur qui vient la visiter, ou face à son ex-mari qui la menace d’une raclée. Woody Harrelson dans le rôle du chef Willoughby est aussi très bon, quoiqu’il soit un peu à contre-emploi et qu’il disparaisse à la moitié du film. Mais cet acteur est toujours très bon. Ici il apporte cette touche d’humanité qui laisse entendre que peut être tout n’est pas encore perdu. Et puis il y a Sam Rockwell dans le rôle de Dixon. C’est peut-être lui le meilleur des trois, encore que cette hiérarchisation des valeurs ne semble pas convenir trop. Il est capable de nuancer toutes ses attitudes et de prouver l’évolution morale de son personnage. Dans un petit rôle on reconnaitra aussi le très bon John Hawkes. Evidemment dès lors qu’on met un peu trop l’accent sur les acteurs, c’est un peu comme si en creux on reconnaissait les lacunes du réalisateur.

Mildred et Dixon partent dans l’Idaho

Le film a connu un grand succès critique – à part quelques critiques grincheux qui l’ont trouvé pas assez engagé contre le racisme et qui oublient que ce n’était pas le sujet. Il a été applaudi dans tous les festivals où il est passé. Mais plus encore, il connait maintenant un très grand succès public aux Etats-Unis et dans le monde. Sans doute bénéficie-t-il du repoussoir du président Trump, en présentant une lecture particulière de l’effondrement de l’Amérique : les Américains semblent à la recherche de nouvelles formes de socialisation, et le cinéma le montre. C’est donc un film qui ne manque pas d’intérêt, même si nous sommes loin du compte en ce qui concerne la qualité de la réalisation. Il est en effet clair que McDonagh ne se préoccupe pas vraiment de technique cinématographique et qu’il privilégie clairement le message sur la forme.

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/winter-s-bone-debra-granyk-2011-a114844914

votre commentaire

votre commentaire