-

Frank Tuttle a eu une carrière chaotique, passant du succès à l’échec, mais aussi poursuivi par l’HUAC, ce qui a entravé son travail. Il n’empêche que si tout n’est pas très bon dans son œuvre, il a laissé quelques films noirs qui valent le détour, dont le fameux This gun for hire, ou Gunman in the streets[1], ou encore Hell on Frisco bay. A cry in the night est son avant dernier film.

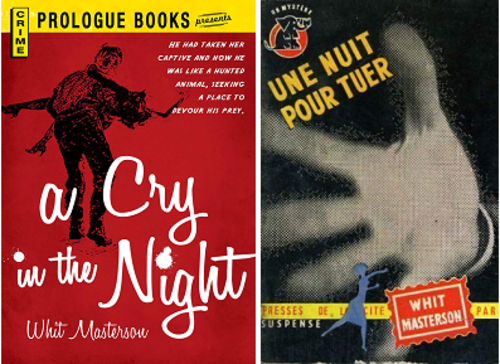

Le sujet est emprunté à un roman de Whit Masterson, un des pseudonymes qui servait à un duo d’auteurs, Robert Wade et Bill Miller, à fournir des romans noirs qui furent la plupart traduits en Série noire, ou dans la collection Un mystère. Sous le pseudonyme de Wade Miller, ils ont également écrit une vingtaine de romans, dont la moitié environ ont été publiés en France à la Série noire et dans la collection Un mystère. Plusieurs de leurs romans ont été adaptés à l’écran, mais il n’y a eu guère de films remarquables, si ce n’est ce A cry in the night.

Sur une colline de Los Angeles, les jeunes amoureux se donnent rendez-vous. Ainsi Elizabeth et Owen qui rêvent de se marier. Mais ils sont espionnés par un pervers. Owen s’en aperçoit, il part à sa poursuite, mais le voyeur l’assomme, et emporte avec lui sa voiture et Elizabeth. Peu après, une patrouille de police va ramasser Owen qu’elle croit ivre et qu’elle ramène au poste. Mais un médecin se rend compte que Owen n’est pas ivre. La police doit l’admettre et découvre que sa fiancée qui n’est autre que la fille du commissaire Taggart, a été enlevée. La police va s’activer et mettre au courant Taggart qui va aussi participer à l’enquête. Des barrages sont installés pour boucler le périmètre et limiter le champ de l’enquête. Tandis que Liz est confronté à son ravisseur, un colosse qui ne semble pas avoir toute sa tête, la mère de celui-ci le déclare disparu auprès de la police. Ce simple fait va mettre la police sur la piste de Loftus. Ils vont obtenir des renseignements auprès de sa mère. Bientôt la police repère la vieille voiture de Loftus devant une briqueterie abandonnée. Il ne reste plus qu’à l’investir et à délivrer Liz. Loftus est capturé, et tout est rentré dans l’ordre.

Liz et Owen sont sur la colline des amoureux

Plus que l’enquête sur le kidnapping, le thème principal est finalement celui de Loftus, le portrait d’un psychopathe qui souffre d’abord de la domination de sa mère qui l’a empêché par sa tyrannie de devenir adulte. C’est la partie la plus réussie. Ensuite il y a en arrière-plan l’analyse d’une famille américaine, dominée par un policier qui croit à l’ordre. Le film va montrer que sa rigidité nuit finalement à toute le monde puisqu’en effet, si Liz a été sur la colline où elle s’est faite enlever, c’est bien parce que Taggart refuse qu’elle ait des relations avec des garçons. Sans doute cherche-t-il à la protéger, mais sa propre sœur qui ne s’est jamais mariée a souffert aussi par le passé de sa dureté puisque Taggart a chassé son fiancé qu’il considérait comme un bon à rien. L’enlèvement est donc aussi le révélateur de tensions anciennes et enfouies au sein de la famille qui préfère afficher son harmonie artificielle. Cet enlèvement opérera sur Taggart comme une révélation, et à la fin on comprend qu’il a profondément changé. Taggart et Loftus sont les deux faces d’un même malaise : se heurtant chacun à leur manière à des rigidité sociales qui les empêchent de vivre. Liz aussi va changer et va s’intéresser finalement à la personnalité de Loftus, même si évidemment elle en a peur. Elle va faire cependant l’effort de le comprendre et se rapprocher de lui. C’est un thème plus banal aujourd’hui, la victime qui finalement plaint son bourreau.

Dan et sa femme s’inquiètent de leur fille

Il y a donc dans ce film une pluralité de thèmes qui est intéressante, d’autant qu’il ne dure qu’un peu plus d’une heure. La mise en scène est solide, rythmée, avec une utilisation particulière des décors de la briqueterie. Frank Tuttle aime toujours filmer ces usines abandonnées, spectacle de la désolation du monde moderne. C’était déjà le cas dans This gun for hire et dans Gunman in the streets. Il prend plaisir à en souligner l’étrangeté des lieux où s’enferme Loftus, à travers les murs effondrés, les arcades qui ne mènent nulle part. cette vision labyrinthique s’oppose à la maison ordinaire des Taggart, propre et bien rangée, sans surprise, mais qui camoufle de vieilles rancœurs. Les autres scènes, celles du commissariat, sont plus ordinaires, même si elles sont bien rythmées et bien filmées. L’ensemble se passe pratiquement en une nuit, et donc le film ne verra jamais la lumière du jour. C’est aussi un choix esthétique intéressant.

Harold regarde Liz dormir

Si l’on s’en fie à l’affiche, le héros devrait être Taggart, interprété par Edmond O’Brien. En réalité c’est Raymond Burr dans le rôle de Loftus qui est la figure la plus remarquable de la distribution et la plus intéressante. Il est excellent comme toujours quand il se saisit des rôles de psychopathes. Il az souvent joué ce type de personnage où sa masse physique s’oppose à la fragilité de son esprit. On souffre pour lui. Edmond O’Brien est bon, bien sûr, mais il est moins remarquable que dans ses autres premiers rôles qu’il a occupés. Il y a aussi Brian Donlevy dans le rôle du commissaire Battles, mais qu’il y soit ou pas, cela ne change pas grand-chose. C’est un acteur raide, sans charisme, presque transparent. Natalie Wood qui avait l’âge du rôle, soit dix-huit ans est vraiment excellente dans le rôle compliqué de la jeune Liz. Compliqué parce qu’elle passe par des phases d’angoisse à de la pitié pour ce pauvre Loftus. Les autres acteurs sont très bons aussi, Richard Anderson dans le rôle de l’amoureux transis, Owen, ou Carol Veazie dans celui de la mère abusive de Loftus.

La police pense que Loftus est dans la briqueterie abandonnée

C’est un très bon film noir, trop injustement oublié. Frank Tuttle est un réalisateur important du cycle classique du film noir, on peut regretter que de nombreux autres films de ce réalisateur ne soient pas disponibles sur le marché français. Il y en a encore quelques-uns à redécouvrir.

Le père de Liz arrive

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/le-traque-gunman-in-the-streets-frank-tuttle-1950-a117644866

votre commentaire

votre commentaire

-

Les films d’étrangleur sont très nombreux, c’est presqu’un genre à part, et le plus souvent ils s’appuient sur des faits divers authentiques. Il y avait eu dans les années quarante, le film de William Wellman, Lady of burlesque qui ajoutait au thème de la strangulation le monde du spectacle, comme dans Hangover square. Le thème de la strangulation renvoie souvent à la perversité du monde moderne, soit la trop grande licence des mœurs, la liberté des femmes, soit le monde de la consommation. Il va toujours y avoir une idée du puritanisme excessif à l’origine de ces crimes. Au début des années soixante, un tueur en série sévissait à Boston, étranglant une série de jeunes femmes, mais aussi de femmes moins jeunes. En deux ans, il tuera 13 femmes, entre 1962 et 1964. Cette affaire a fait beaucoup de bruit, puis la police arrêtera un homme Albert De Salvo. Il sera condamné à la prison à vie, s’évadera, puis sera repris et assassiné en prison. The strangler de Burt Topper n’a que des liens ténus avec cette affaire criminelle, sans doute parce que le scénario a été écrit avant que l’affaire ne soit résolue. C’est le film de Richard Fleischer, The Boston strangler, qui sera véritablement inspiré des meurtres d’Albert de Salvo. Ce film est assez étrange parce que tourné en 1964 et qu’il ressemble à une sorte de film de série B fait avec des moyens étriqués. Mais surtout il est le seul film je crois qui a pour vedette l’incroyable Victor Buono, un habitué des rôles de tordus, un homme grand et obèse, homosexuel et qui décédera d’une crise cardiaque à l’âge de 44 ans. Il obtiendra plusieurs nomination pour son interprétation de Flagg dans What Ever Happened to Baby Jane? D’Aldrich qui le réemploiera à nouveau dans Hush… Hush, sweet Charlotte. Burt Topper lui n’est connu pour presque rien, sauf pour un petit film qui date de 1969, The devil’s 8, qui est une sorte de Dirty dozen qui chasse la mafia désignée comme l’ennemi de l’intérieur.

Le lieutenant Benson et l’inspecteur Posner sont désarmé dans leur enquête

Leo Kroll est un employé de laboratoire qui assassine des jeunes femmes qu’il a croisé dans l’univers médical où il travaille. C’est un personnage très frustré qui vit tout seul, sous la coupe de sa vieille mère acariâtre et handicapée. L’enquête est dirigée par le lieutenant Benson, mais elle n’avance pas. Il interrogera Kroll une première fois, mais sans le soupçonner véritablement. Cependant celui-ci supporte de moins en moins sa mère. Il va étrangler son infirmière, puis il va provoquer une crise cardiaque pour sa mère en lui dévoilant que son infirmière préférée, Clara, est morte. Il pense être amoureux d’une jeune femme, Tally, qui tient un stand de jeu où il gagne très souvent au jeu de l’anneau des poupées qu’il collectionne. La police finit par le soupçonner, il passe au détecteur de mensonge, mais cela ne donne rien. Il faut le relâcher. Il va tuer la compagne de Tally, Barbara, puis il va finir par déclarer sa flamme à Tally, en lui proposant le mariage et en lui offrant une bague de sa mère. Mais celle-ci lui dit qu’elle ne ressent rien pour lui. Leo se fâche, Tally a peur, et finalement la police comprend que cet homme est peut-être le tueur. Tally les aide à en dresser le portrait-robot. La police comprend alors qu’elle est en danger. Et à son insu, Benson décide de la surveiller. Tally a tellement peur qu’elle décide de faire ses valises et partir au loin. Mais c’est trop tard, Leo est là. Heureusement la police arrivera à temps et l’abattra alors qu’il est en train d’étrangler Tally.

Leo Kroll s’occupe de sa mère handicapée et tyrannique

Le scénario est dû à Bill Ballinger un solide auteur de romans noirs qui travailla aussi pour la télévision notamment sur la série Mike Hammer et pour Alfred Hitchcock presents. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages d’espionnage. Le sujet est donc le portrait psychologique d’un serial killer. Il s’agit moins de le poursuivre et de l’arrêter, que de comprendre comment et pourquoi il est devenu une sorte de monstre. Dans l’opposition avec sa mère, se trouve les racines de son mal. Il tue des femmes parce qu’il les déteste et les craint, parce qu’elles sont comme un reflet déformé de ce qu’est sa mère. S’il tue, c’est donc pour se libérer de ses chaînes. Dans ses rapports au sexe et à la figure maternelle, mais aussi en insistant sur le fétichisme de Leo, le film se rapproche de Psycho. Le portrait de ce solitaire, manifestement malade, est aussi à rapprocher des deux films de John Brahm, The lodger, mais aussi Hangover square pour la manière dont Leo ressent douloureusement le refus de Tally[1]. D’ailleurs dans sa démarche, comme dans sa silhouette massive et empruntée, Victor Buono fait penser à Laird Craigar qui lui aussi décédera très jeune. Le côté étrange de l’histoire est renforcé par le fait qu’elle se passe dans le milieu médical, comme si celui-ci amenait nécessairement des comportements déviants.

Leo a le béguin pour Tally

Le film est évidemment limité dans ses ambitions par le budget étriqué qui lui a été accordé. Il semble que le poste principal ait été le cachet de Victor Buono. Néanmoins, Burt Topper s’en tire plutôt bien. Le rythme est très bon. Et les scènes de meurtre sont filmées avec beaucoup de précision, opposant la masse de Leo à la fragilité de ses victimes. Sans doute les passages les plus intéressants sont lorsque Leo se retrouve au sein de cette sorte de fête foraine, au milieu des barraques à sou où il vient s’exercer au jeu de l’anneau. Il apparait comme gênant, déplacé, une sorte d’éléphant dans un magasin de porcelaine. Ce lieu, avec ses lumières et sa musique tapageuse représente la modernité de l’époque par opposition au côté vieillot de Leo qui ne vie que comme le prolongement malheureux de sa propre mère. Il n’y a pas vraiment d’innovation à attendre de Topper en ce qui concerne la mise en scène, mais il maitrise suffisamment les codes du film noir pour donner du style à son film, comme dans les scènes d’interrogatoire de Leo, ou le parcours des couloirs de l’hôpital. Dans les scènes qui décrivent le travail de laboratoire de Leo, on remarque aussi une belle profondeur de champ. L’utilisation des points lumineux, mais aussi des plans obliques au moment des strangulations fatales est parfaitement maîtrisée.

La police soupçonne Leo Kroll, mais il passera le test du détecteur de mensonge avec succès

L’interprétation c’est d’abord Victor Buono. C’est un acteur extraordinaire, qui sait parfaitement jouer de son physique pachydermique. Rien que pour les nuances qu’il apporte à son personnage, entre colère et désespoir, il faut voir ce film. On a évoqué Laird Cregar, mais on aurait pu aussi bien avancer les noms de Sydney Greenstreet ou de Raymond Burr. Il est dans la lignée de ses gros dont l’apparente placidité s’avère tout de suite menaçante pour qui les fréquente. Il s’est murmuré que la direction de Victor Buono n’a pas été facile pour Topper. Le capricieux acteur avait des difficultés à se retrouver face à des jeunes femmes à moitié dénudées. Ce qui explique peut-être le caractère elliptique des scènes de strangulation. Les autres acteurs sont plutôt bien, mais ils ont sans doute été choisis pour leur physique passe-partout et apparaissent comme neutres, des personnages ordinaires de la vie quotidienne. Les jeunes femmes ne sont pas particulièrement sexy, c’est plus leur métier qui motive Leo que leur plastique.

Tally aide la police à dresser le portrait-robot de celui qui l’a menacée

Le film vaut donc le détour. C’est le genre de production qu’on aurait complètement oublié sans les facilités de la numérisation. Le DVD qui circule de ce film a été gravé à partir d’une copie du film assez misérable, pleine de rayures et de tâches.

Leo veut étrangler Tally

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/jack-l-eventreur-the-lodger-john-brahm-1944-a130505830 et http://alexandreclement.eklablog.com/hangover-square-john-brahm-1945-a130513170

votre commentaire

votre commentaire

-

J’ai dit souvent beaucoup de bien de Rudolph Maté, cinéaste sous-estimé, mais qui inspira très souvent Jean-Pierre Melville. Si toute son œuvre n’est pas homogène et de la même qualité, il a touché à tous les genres, mais il a donné quelques très grands films noirs, notamment Union station[1] ou The dark past[2]. C’est D.O.A. qui est pourtant son film le plus connu et le plus salué.

Frank Bigelow apprend qu’il a été empoisonné et que ce poison est mortel

Frank Bigelow est un expert-comptable prospère de Banning. Il décide d’aller faire la fête à San-Francisco, au grand dam de sa secrétaire qui est amoureuse de lui, et à laquelle apparemment il tient. Mais elle le laisse partir car elle veut qu’il l’épouse, et elle pense qu’ainsi elle ne lui maintient pas trop la pression. Arrivé à San Francisco, il s’installe à l’hôtel Saint-Francis, où il rencontre un groupe de fêtards qui l’emmènent au Fisherman, un club de jazz à la mode. Il se fait gentiment draguer, mais pendant qu’il offre un coup à boire à une jeune femme, un homme substitut un verre au sien. Bigelow se rend compte que cela a mauvais goût, mais il passe outre en commandant un autre verre. Entre temps il a obtenu un rendez-vous avec la jeune femme. Mais rentré à l’hôtel il remarque que Paula lui a envoyé un bouquet de fleurs avec un mot gentil. Il décide donc de ne pas se rendre au rendez-vous. Le lendemain matin, il se réveille avec des nausées qui lui semblent être la conséquence d’une gueule de bois. Les douleurs persistantes, il va consulter un docteur qui lui annonce qu’il a été empoisonné. Ne voulant pas y croire, il se rend à l’hôpital où le verdict est confirmé, il ne lui reste que très peu de temps à vivre et qu'il va rapidement mourir. Rentré à l’hôtel, il reçoit un coup de fil de Paula qui lui annonce qu’un certain Phillips qui cherchait à le joindre est mort aussi. Il décide de se rendre à Los Angeles pour en apprendre plus. Il va comprendre que Phillips a été assassiné à cause d’une vente d’iridium à un nommé Reynolds. Il pense que c’est celui-ci qui l’a fait empoisonner. Ce Reynolds se révèle être Rakubian, mais il est mort ! L’homme qui lui annonce cela est un certain Majak, celui qui a profité de la transaction d’iridium. Trouvant que Bigelow est trop gênant, il demande à Chester de le faire disparaître. Mais Bigelow s’échappe et la police tue Chester. Il va finir par apprendre que c’est la veuve Phillips et son amant qui ont fomenté toute l’affaire. Il arrivera finalement à retrouver Halliday, celui qui l’avait empoisonné, et il le tuera.

Il fuit après que l’hôpital ait confirmé le premier diagnostic

L’histoire est assez embrouillée et ne présente pas un intérêt majeur en elle-même. Elle sert de véhicule à un brassage de thèmes récurrents du film noir, mais ici regardés du point de vue d’un homme qui va mourir et qui le sait. C’est seulement cette certitude qui le pousse à agir pour ne pas laisser vivre ceux qui auront causé sa mort. Cette volonté de vengeance c’est aussi un regret, celui de ne pas avoir aimé plus fort celle qui finalement était là et ne faisait que l’attendre. La cause de toute cette débauche de violence et de mort est la cupidité ordinaire qui pousse des individus à se rendre maître d’un métal, l’iridium, qui est nécessaire dans les alliages de haute résistance. Mais au-delà de cette cupidité maladive, il y a des femmes assez naïves comme Marla Rakubian, ou même comme Paula qui finalement se mêlent de ce qui ne les regardent pas parce qu’elles comptent ainsi augmenter leur pouvoir sur les hommes. On pourrait le voir comme un film misogyne. Cependant le thème principal est celui de la panique, cette panique qui habite Bigelow et qui le fait courir dans tous les sens d’une manière très désordonnée, comme un canard sans tête. C’est cette panique qu’il va transmettre au spectateur. La panique c’est cette obligation de fréquenter finalement un monde glauque et dangereux pour quelqu’un qui n’a eu jusqu’ici qu’à s’occuper d’équilibrer des comptes et des bilans. Pourquoi Bigelow s’éloigne-t-il de Banning ? C’est parce qu’il panique aussi à l’idée de se faire mettre le grappin dessus par Paula. Il prend la fuite, et tout se passe comme si cette fuite était punie par son empoisonnement. C’est pourquoi on peut voir aussi dans cette fable, outre une fatalité outrancière, une métaphore sur le destin de la classe moyenne en marche vers sa disparition programmée. Il n’est pas certain que les scénaristes aient voulu y mettre tout ce qu’on peut y voir à posteriori.

Bigelow rencontre la veuve de Phillips

Si D.O.A. est considéré aujourd’hui comme un film noir classique et novateur, c’est bien sûr à cause de sa structure narrative avec un long flash-back qui voit arriver Bigelow au poste de police pour dénoncer un meurtre, le sien ! L’issue est donc connue, c’est seulement le pourquoi qui n’est pas très clair et que le film se donne pour mission de dévoiler. La force de la mise en scène réside par l’utilisation remarquable des décors naturels, et plus encore de l’architecture, avec une prédilection pour les arcades et les mosaïques qui donnent comme un effet de tunnel et de labyrinthe à la ville, quelque chose d’insolite et de mystérieux, plus particulièrement San Francisco que Los Angeles d’ailleurs. La virtuosité de Maté c’est cette capacité de filmer à même la rue, au milieu d’une foule qui n’est pas celle des figurants, mais celle ordinaire de la ville. C’est d’autant plus impressionnant que la profondeur de champ est renforcée par une caméra très mobile, de nombreuses scènes ne sont pas des travellings, mais probablement le résultat d’une caméra cachée qui filme depuis une voiture. C’est évidemment cette poésie urbaine qui rend le film si vivant.

La belle Marla Rakubian menace Bigelow

Le film repose sur les épaules d’Edmond O’Brien, c'est un excellent acteur qui a été trop souvent cantonné à des seconds rôles. C’est sans doute une de ses meilleures prestations, par la palette des expressions qu’il peut manifester, passant de l’abattement le plus total à la manifestation d’une rage inexpugnable. Il court évidemment beaucoup parcourant les rues à longues enjambées. Il est de bout en bout à l’écran. L’ensemble des acteurs est très bon. On reconnaîtra au passage Neville Brand dans le rôle d’une petite frappe, Chester. Si le rôle de Marla Rubalian est dévolu à la très belle Laurette Luez, celui de Paula est seulement couvert par la tristounette Pamela Britton. Mais dans l’ensemble les acteurs sont bons, avec peut-être une attention particulière à Beverley Garland qui incarne brièvement la secrétaire têtue de Phillips.

La bande de Majak a mis la main sur Bigelow

Tout n’est pas parfait cependant. Les scènes qui sont filmées dans le club de jazz Fisherman, sont plutôt maladroites et semblent vouloir nous dire que c’est là une musique de désespoir. Du reste le barman nous dit qu’il n’y comprend rien. C’est sans doute une erreur aussi que d’avoir confié la musique à Dimitri Tiomkin qui est plus à l’aise dans l’illustration de westerns ou de films d’aventures que dans celle de drames urbains. Quoi qu’il en soit, le film est très bien tel qu’il est. On peut regretter cependant que sur le marché il n’existe pas de copie vraiment propre qui donne grâce à l’excellence de la photographie. Toutes les éditions qui existent aujourd’hui sont d’une qualité médiocre. Une restauration et une édition en Blu ray serait la bienvenue. Il y a eu un remake de ce film en 1988 réalisé par Annabel Jankel et Rocky Morton, mais absolument sans intérêt.

Bigelow va la rencontre de Halliday

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/midi-gare-centrale-union-station-rudolph-mate-1950-a114844756

[2] http://alexandreclement.eklablog.com/la-fin-d-un-tueur-the-dark-past-rudolph-mate-1948-a127362060

votre commentaire

votre commentaire

-

The pawnbroker est un film assez inclassable qu’il est difficile de rattacher à un genre particulier. C’est à la fois un film noir, un film sur la mémoire et le racisme, mais aussi un film sur New York, du moins le New York qui pouvait exister au début des années soixante. La source du scénario est un roman d’Edward Lewis Wallant, un écrivain juif newyorkais, qui mourut très jeune en 1962, et dont l’œuvre très particulière a un peu aujourd’hui le statut de celle de John D. Sallinger. Cependant il n’a pas beaucoup écrit, seulement quatre romans, et seuls deux ont été traduits en français. Ses livres sont à nouveau très apprécié aux Etats-Unis. C’est pourquoi une réédition du Prêteur sur gages a été faite au début de l’année 2017, et que les éditions du sous-sol se sont décidées à traduire en français Moonbloom. On pourrait dire que le statut du film de Lumet s’est lui aussi amélioré avec le temps, bien que The pawnbroker ait été un grand succès international critique et commercial au moment de sa sortie. Lorsqu’il tourne ce film, Sidney Lumet n’est pas un inconnu, c’est son septième film, et il a connu de gros succès avec 12 angry men, ou encore A view from the bridges. Mais The pawnbroker va lui donner une nouvelle dimension.

Sol Nazerman, un survivant de l’holocauste, est prêteur sur gages à Harlem. Il vit en banlieue avec une autre rescapée de la Shoah qui, elle, y a perdu son mari. C’est un homme très dur en affaire qui sait que les malheureux qui viennent à lui doivent accepter ses conditions. Il travaille avec un jeune portoricain, Jesus Ortiz, mais il recycle aussi de l’argent sale pour le compte d’un caïd local, Rodriguez. Sol a une vie monotone et sans joie, parfois troublée par les souvenirs de tous ceux qu’il aimait et qu’il a perdu. Sa dureté va faire que le jeune Jesus va s’acoquiner avec une petite bande de malfrats pour le dépouiller. Mais ce n’est pas tout, les souvenirs se faisant de plus en plus douloureux, il va refuser de blanchir l’argent de Rodriguez, celui-ci le menace. Il va alors retrouver Madame Birchfield, une autre âme solitaire qui aimerait se rapprocher de lui. Mais incapable d’émotion, Sol va s’enfuir. Troublé par des souvenirs qui reviennent en rafales, il n’arrive plus à travailler correctement, il achète et vend à n’importe quel prix. Rodriguez vient pour le menacer s’il ne continue pas à blanchir de l’argent, il va cependant commencer à comprendre que Sol est au-delà des menaces maintenant, et il le laisse en paix. Mais ce sont les complices de Jesus qui viennent pour le voler. Ils le menacent encore, mais ils n’arrivent à rien. Jesus intervient malencontreusement et sera tué. C’est dans ce moment que Sol va retrouver des émotions et son humanité perdue.

Sol Nazerman arrive à sa boutique

C’est très typique des années soixante, avec un absence de cynisme, Lumet va mettre en scène une sorte de parallèle entre les Juifs de la Shoah et les noirs d’Harlen, encore que dans le film cela soit bien moins marqué que dans le livre. Militant pour les droits civiques, on est surpris de ce mélange en plein Harlem de blancs et de noirs, de Portoricains et de Juifs. C’est donc autour de cette idée que s’articulent les autres thèmes. Notamment celui de l’impossibilité d’oublier, comme de impossibilité de se souvenir et d’assumer le passé. La Shoah a posé cette marque aussi sur les survivants, elle leur a ôté toute la bonté qu’ils pouvaient avoir en eux. Les personnages s’enferment dans leur solitude, dans une ville qui ressemble à une prison. La solitude n’est pas seulement celle de Madame Birchfield ou celle de Sol, elle est tout autant celle des clients qui viennent réclamer un peu d’argent ou même un peu de conversation à Sol, que celle de Tessie que Sol abandonne pratiquement lorsque son père vient à décéder. Même si l’histoire est très noire, il y a une forme d’optimisme qui transparaît parce que Sol Nazerman va retrouver la parole et des émotions, il n’est donc pas perdu. Il y a aussi de l'audace dans l'homosexualité suggérée de Rodriguez.

C’est un homme dur en affaire

La réalisation présente des points très forts et des points faibles. Lumet a toujours eu une grande capacité pour filmer New York comme un être vivant. Il y aura d’ailleurs de nombreuses séquences qui sont filmées à même la rue, par exemple quand Sol va chez Madame Birchfield, et qu’il traverse des quartiers très modernes, filmés le plus souvent en contre plongée pour mieux en faire ressentir l'oppression. Ou encore la course de Jesus dans les rues d’Harlem quand il part à la recherche de la petite bande de Tangee. Lumet sait se servir d’une grue, d’un travelling. Les scènes à l’intérieur de la boutique de prêts sur gages sont plus bavardes et redondantes, et si Lumet en saisit parfaitement la lumière glauque, cela reste un peu trop théâtral. La difficulté vient aussi quand il s’agit de ramener les souvenirs de Sol à la surface. Lumet s’en tire plutôt bien, mais ce n’est pas éclatant. De même la scène d’ouverture qui représente un peu une vie familiale réussie et idyllique par opposition au drame qui s’ensuivra, est un petit peu poussive. Pourtant ces scènes sont nécessaires, comme celle mieux amenée qui se passe dans un wagon plombé et qui voit la mort de David, et qui procède directement des visions que Sol a dans le métro. L’ensemble s’appuie sur une excellente photo de Boris Kaufman qui a travaillé aussi bien avec Lumet qu’avec Elia Kazan. Il y a beaucoup de plans très rapprochés des visages, mais ils sont là pour souligner la souffrance et les incertitudes de la vie.

Jesus demande à Sol qu’il lui apprenne le métier

Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, les acteurs sont rarement mauvais chez Sidney Lumet. A propos de ce film, on a beaucoup parlé de l’interprétation de Rod Steiger. Elle lui a en effet rapporté plusieurs récompenses, notamment l’ours d’argent au Festival de Berlin, à une époque où celui-ci avait encore une importance. Rod Steiger était à ce moment-là déjà connu pour la force de ses interprétations, notamment dans The harder they fall de Mark Robson, Run of the arrow de Samuel Fuller ou Le mani sulla citta de Francesco Rossi. C’est un acteur un peu atypique, très changeant, capable du pire comme du meilleur. Ici il est très bon dans le rôle de Sol, en dépit d’un grimage qui lui nuit plutôt. Mais une fois qu’on a admis cet effet un peu artificiel de vieillissement cela passe. La révélation du film est pourtant Jaime Sanchez, le fameux acteur de The wild bunch qui y incarnait Angel. Il est ici Jesus Ortiz, le petit assistant de Sol, à la fois admiratif de son patron qu’il croit doué d’une intelligence supérieure, et jaloux. Il est aussi très bon dans ses relations avec la prostituée noire dont il est amoureux et qui travaille aussi pour Rodriguez. Geraldine Fitzgerald incarne Madame Birchfield, personnage lunaire, égaré dans une grande ville qu’elle ne comprend pas. Brock Peters incarne assez brièvement le caïd Rodriguez avec beaucoup d’intensité et de malice. J’aime bien aussi Eusebia Cosmes qui est la mère de Jesus.

Les souvenirs de la déportation lui reviennent

Il n’est évidemment plus possible de faire aujourd’hui des films de ce type, sans doute parce que nous manquons de simplicité et de compassion, d’optimisme et de volonté à faire de nos société des réalités plus harmonieuses et vivables, rongés que nous sommes par l’idéologie libérale du chacun pour soi. Et quand on ne parle pas d’apocalypse imminente, on ne traite de l’amitié et de l’amour que dans des sphères des plus restreintes. Ce qui est assez curieux dans The pawnbroker, c’est cette manièree de voir évoluer l’histoire, en effet, on s’attend en permanence à ce que les petits voyous qui copinent avec Jesus viennent faire la peau à Sol, ou que Rodriguez le mette en pièces. Et puis non, il passe en quelque sorte à travers l’orage, et sans doute est-ce cela qui le désespère, lui qui a tant vécu d’avanies. Car cette impossibilité de mourir est aussi une manière d’impossibilité de vivre.

Rodriguez exige que Sol lui obéisse

Le film a connu un peu partout dans le monde un grand succès, et la critique a été très bonne. C’est peut être en France qu’il a été le moins bien accueilli. En tous les cas, c’est un film intéressant qui, malgré quelques lourdeurs, se voit sans ennui. Il confirme que Sidney Lumet est un grand réalisateur dont les films doivent être vus comme une œuvre cohérente. Après ce film, il évoluera peu à peu vers le film noir, lui apportant une touche très personnelle dans cette manière unique de se servir des décors urbains, notamment ceux de la ville de New York qui l’ont longtemps fascinés et dont il a du mal à s’éloigner durablement. Peu à peu on réhabilite Lumet, surtout en France où il a été traité comme un simple cinéaste commercial, c’est selon moi un cinéaste bien plus original qu’Hitchcock par exemple ou que d’autres gloires du cinéma américain qui sont sensés nous apprendre la grammaire cinématographique. The pawnbroker en est la preuve.

Sol va trouver Madame Birchfield

La mort de Jesus a profondément touché Sol

votre commentaire

votre commentaire

-

C’est un film presque classique sur les difficultés de la police dans une ville aussi dangereuse que Los Angeles. Si cette ville engendre le crime, c’est sans doute aussi parce qu’elle est hétéroclite et que s’y mêle des populations très contrastées, des noirs, des hispaniques, des blancs, mais aussi parce que la grande pauvreté côtoie la richesse. Notez que l’action se passe à la fin des années quatre-vingts, soit au plus haut de la lutte sanglante entre les gangs de rues. Depuis les choses semblent s’être un peu calmées. Il s’inscrit dans une longue lignée de films semi-documentaire comme The Phenix city story de Phil Karlson[1] par exemple ou bien sûr The new centurions de Richard Fleischer[2]. Le titre renvoie aux différentes couleurs que les gangs affichent pour se différencier les uns des autres.

Un très jeune dealer vient d’être assassiné, mais personne ne veut parler

Le jeune Danny va patrouiller avec le vétéran Bob dans le cadre d’un programme qui met en place une coopération entre le LAPD et les effectifs du shérif. Ils vont enquêter sur l’assassinat d’un jeune dealer, Robert Graig, il semble que celui-ci a été tué par les Crips, un gang dirigé par Rocket. Danny a un comportement plus brutal, et supporte difficilement les petits compromis de Bob avec les gangsters notoires, notamment avec le gang de Frog. Mais personne ne veut parler à la police. Danny va faire la connaissance d’une jeune hispanique Louisa, qu’il va présenter un peu plus tard à la femme de Bob qui les a invités à déjeuner. Le jour de l’enterrement du jeune noir, les Crips interviennent et mitraillent l’église, Bob et Danny les prennent en chasse. Les malfaiteurs vont mourir dans l’accident de leur voiture. La Taupe a été arrêté, et craignant pour sa vie, il va coopérer avec les services du shérif. Il prétend avoir assisté à l’assassinat de Robert Graig par Rocket. Muni de ce renseignement, les flics vont investir la maison de Rocket. Cependant, un policier un peu trop nerveux tue l’Abeille celui qu’il croie être l’assassin. Il s’est trompé et passera devant la commission des affaires internes. Mais les gangs continuent à se faire la guerre. Après une ultime attaque de Rocket et de son gang, la bande de Frog sort de sa réserve et par en guerre, c’est un bain de sang. La police décide de les coffrer, mais dans l’arrestation, c’est cette fois Bob qui est tué.

Danny vient d’arrêter un autre petit dealer

Sans être d’une grande originalité, c’est un très bon film. C’est l’univers du LAPD tel que l’a décrit par exemple Joseph Wambaugh. Il y a manifestement une volonté de donner un tour documentaire à l’histoire. C’est une vieille ficelle du film noir que de donner l’impression de la vérité. Manifestement les scénaristes comme Dennis Hopper ont cherché une vérité de terrain. On peut trouver qu’il y a parfois des simplifications abusives, des facilités, mais l’ensemble se tient. L’utilisation des quartiers dégradés de Los Angeles vient donner encore plus de force au récit. Il n’y a pas à proprement parler d’histoire. Les relations entre le jeune Danny et le vétéran Bob sont juste une sorte de fil rouge. Danny est un peu chien-fou qui ne rêve que d’appliquer la force brutale, et Bob le recadre en permanence, et ce faisant il lui montre la complexité de son travail. Bien entendu ce sera une histoire d’amitié. Mais en même temps cet apprentissage Danny va le faire dans plusieurs dimensions des choses de la vie. Il sera confronté à la mort et à la peur, et encore à la perte de la femme qu’il aime et qui le trahit sans vergogne. A la fin du film, Danny aura grandi, et c’est lui qui endossera le rôle de vétéran qui doit éduquer son jeune coéquipier et qui devra en maîtriser les pulsions. C’est également une analyse de la mécanique de la violence, non seulement la dimension misérable des protagonistes, mais aussi cette nécessité de marquer son territoire et de prouver en permanence sa virilité. La difficile coopération entre les troupes du shérif et celles du LAPD pose en réalité les difficultés de la mission des policiers qui n’interviennent que pour parer au plus pressé, alors que le substrat de ces gangs ultra-violents est une misère latente et une situation économique très dégradée. Les gangsters ressemblent à des hommes préhistoriques qui auraient trouvé des kalachnikovs. C’est un constat qui n’est pas méprisant, parce que ce sont des personnes qui par nature sont défavorisées.

Les hommes du shérif et de la police ont monté une opération conjointe

Il y a beaucoup d’amertume évidemment et de désarroi. La réalisation est à la hauteur et arrive à donner de l’émotion. L’utilisation de la profondeur de champ donne de la vérité à ses décors naturels choisis justement pour leur absence totale de poésie. Quelques scènes d’action sont remarquables, la poursuite en voiture qui se termine par la mort des gangsters, ou alors cette extraordinaire scène de bagarre quand Danny va chercher Clarence au milieu des cuisines d’un restaurant. Dennis Hopper aime utiliser la grue, il le fait toujours assez justement. Par exemple la scène qui voit le gang des mexicains monter à l’assaut des bastions ennemis part d’une vue d’ensemble des grattes ciel comme décor, puis on revient peu à peu au quartier misérable avec cette montée qui ressemble au chemin de croix. La petite troupe étant saisie encore en plan éloignée, façon « Horde sauvage ». C’est une manière de dire aussi qu’à Los Angeles, il y a deux villes qui s’ignorent, l’une presque normale, riche et très occupée, et l’autre crasseuse et abandonnée à elle-même. La police tenant essentiellement le rôle de cordon sanitaire entre ces deux mondes qui s’ignorent autant qu’ils se haïssent.

Danny va chercher Clarence jusque dans les cuisines d’un restaurant

La distribution est excellente, non seulement pour ce qui concerne les deux principaux acteurs, mais aussi pour tout ce qui fait un effet de masse, les gangsters et leurs habits qui sont presque des uniformes, leur face immobile comme si rien ne pouvait avoir d’importance. Robert Duvall est toujours très bon, il le prouve ici avec autorité, incarnant le vétéran Bob Hodges qui s’exaspère devant l’insolence et les foucades de son coéquipier. C’est Sean Penn qui est peut-être plus étonnant encore dans le rôle du jeune Danny. C’est un très bon acteur, et il le prouve ici en usant d’une palette large d’expression, qu’il manifeste la colère et l’emportement ou le chagrin impuissant devant la mort de son co-équipier. Ce sont ces deux caractères qui dominent le film. Le personnage féminin, Louisa, est assez incompréhensible, sauf que les réticences qu’elle manifeste à l’endroit de Danny ne peuvent s’expliquer que dans une sorte de lutte des classes, elle est en effet serveuse dans un fast food, mais elle n’arrive pas à franchir le pas qui la situerait du côté de la loi et de la police. C’est donc un film d’hommes, avec des gueules assez parlantes comme Don Cheadle dans le rôle de l’impassible Rocket. Trinidad Silva dans le rôle de Frog le chef de gang mexicain, est aussi très bon.

La commission doit statuer sur le sort d’un policier qui a tué un jeune noir

La critique au moment de sa sortie a salué l’aspect vériste du film et la qualité de l’interprétation. Aux Etats-Unis pourtant le film a eu droit au couplet sur ce qui était politiquement correct, et on a avancé que de montrer des hispaniques et des noirs comme gangsters violents, c’était peut-être « raciste et irresponsable »[3]. Pour moi c’est une critique qui ne tient pas debout. Non seulement le film a eu des mentors qui ont permis à l’équipe de pénétrer le milieu des gangs de rue, notamment Gerald Ivory, un agent de probation, mais en outre on sait bien qu’à Los Angeles il y a une sur-criminalité chez les noirs et les hispaniques. C’est solidement documenté. Quelles que soient les raisons qu’on avance pour l’expliquer, il va de soi que ce n’est pas en niant ce phénomène qu’on fait avancer les choses. Mais le film a été un gros succès aux Etats-Unis et a donné lieu à des débats considérables. Notez que c’est vers cette époque que la criminalité va commencer à décliner aux Etats-Unis, même si ce pays reste encore un champion toutes catégories du crime. Dennis Hopper passe pour un réalisateur un peu facho, en tous les cas très à droite, mais l’aspect sociologique de Colors ne permet pas de confirmer cela, ce n’est pas Clint Eastwood !

Bob est mort

C’est un très bon film noir qui s’inscrit dans cette longue lignée des films américains qui utilisent le travail de la police pour faire ressortir les défauts de la société, et qui se remarque aussi bien par son scénario que par sa réalisation et son interprétation. Dennis Hopper fera un autre film noir, deux ans après, Hot spot, qui est selon moi ce qu’il a fait de mieux en tant que réalisateur[4]. La musique est très soignée, une parie a été composée par Herbie Hancock.

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/the-phenix-city-story-1955-phil-karlson-a114844904

[2] http://alexandreclement.eklablog.com/les-flics-ne-dorment-pas-la-nuit-the-new-centurions-richard-fleischer--a130252072

[3] http://articles.latimes.com/1988-04-14/entertainment/ca-1992_1_gang-member

[4] http://alexandreclement.eklablog.com/hot-spot-the-hot-spot-dennis-hopper-1990-a131098796

votre commentaire

votre commentaire