-

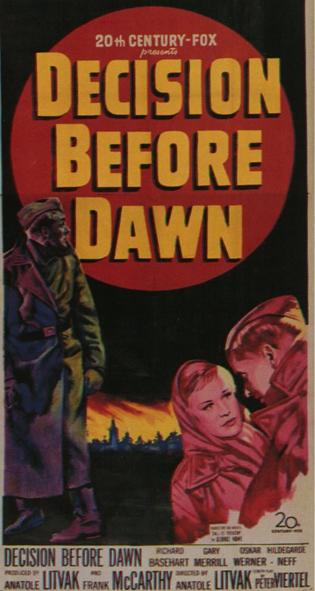

Un très bon film du trop sous-estimé Anatole Litvak. La guerre est en train de se terminer, mais les Allemands refusent de cesser les combats et se proposent de mener une contre-offensive. Les Américains veulent accélérer les choses et vont se servir d’Allemands pour repérer les positions adverses et prévenir toute attaque ruineuse sur le plan humain. Ils vont donc embaucher deux espions allemands : l’un fait cela par intérêt personnel, plutôt cynique, et l’autre par idéal car il se rend compte que le régime hitlérien à mener son pays à la ruine. Toutefois les Américains se méfient de lui. Cependant, il mènera sa mission à bien.

L’histoire en elle-même n’est pas très intéressante, mais ce qui importe ici c’est le traitement, le parcours dans une Allemagne en ruine, ravagée par la guerre. Tourné dans des décors réels, le film est parfois proche du documentaire. Il n’y a rien de glorieux dans l’étalage de cette misère, de la boue et des larmes. Il fait froid, la faim est omniprésente.

Les Américains ne sont pas plus des héros, ce sont juste des soldats qui languissent que la guerre se termine, mais ils ont tout de même le sentiment de travailler pour une bonne cause.

C’est un film sombre dominé par le jeu mélancolique d’Oskar Werner incarnant le jeune Karl Maurer qui a pitié de cette Allemagne qui a sombré pour avoir écouté les sirènes nazies. Par le ton, ce film est à rapprocher d’un autre excellent film de Litvak, Un acte d’amour qu’il tournera en 1953 avec Kirk Douglas. Mais il s’inscrit aussi par son réalisme dans la lignée des films de guerre de Samuel Fuller, par exemple Verboten !, qui viendra un petit peu plus tard.

Litvak utilise des décalages intéressants, comme par exemple cette séquence assez bizarre où l’on voit des Allemands tenter de s’amuser, en dépit des consignes données par l’administration. Ils chantent, dansent, boivent. Des femmes donnent un sketch complètement surréaliste avec une jeune femme qui a été amputée d’une jambe.

Le film donne dans la nuance, ainsi, ainsi ce très jeune adolescent nazi qui hésitera mais ne trahira pas le soldat américain qui se cache pour éviter les soldats allemands. Ce n’est donc pas à proprement parler un film de guerre, mais plutôt un film noir, une tragédie, construite comme une succession de portraits.

On retiendra aussi l’assassinat d’un soldat allemand par d’autres soldats allemands qui ont encore la nostalgie du régime hitlérien qui s’effondre, mais que leur situation de prisonniers réduit au rang de bêtes.

L’autre originalité est que la guerre et ses conséquences, sont vues du point de vue d’un Allemand. D’ailleurs les Américains, Richard Basehart en tête se contentent de seconds rôles. Les visages qui marquent sont ceux d’Oskar Werner, on l’a déjà dit, mais aussi d’Hildegarde Knef. Celle-ci incarne une prostituée qui n’en a pas vraiment la vocation mais que les circonstances ont entraînée dans une situation dont elle ne peut sortir. Pour toutes ces âmes en perdition, l’amour est une impossibilité.

Sur le plan technique il n’y a pas grand-chose à redire, la profondeur de champ est parfaitement utilisée dans les scènes de foule et de mouvement, donnant de l’ampleur aux ruines que Karl traverse. De nombreuses scènes à l’intérieur des maisons, ou de ce qu’il en reste, rendent compte de cette absence de lumière, de ce manque d’air et d’espace, accentuant cette idée de fin du monde et de désastre. Sûrement un des meilleurs films de LItvak dont la carrière fut tout de même inégale.

votre commentaire

votre commentaire

-

Marcel Grancher parle de Frédéric Dard dans Le temps des pruneaux. Comme on l’a vu, dans cet ouvrage publié juste après la guerre, il traite son jeune confrère avec beaucoup de condescendance, même s’il lui reconnait déjà du talent. Une partie de ces souvenirs est reprise dans Adieu Machonville, ouvrage publié en 1974. Mais près de quarante années ont passé. Et maintenant Dard est au faîte de sa gloire, aussi Grancher va se prévaloir de ses liens d’amitiés avec lui.

A travers cet ouvrage ouvertement réactionnaire, Grancher déteste les conséquences de Mai 68, accompagnant ses gémissements de longues tirades comme quoi avant c’était bien mieux, on trimait dur, mais on était joyeux, il va émailler le récit de ses souvenirs de dédicaces de personnes plus ou moins célèbres, histoire de bien signifier qu’il est un homme important reconnu par ses pairs en littérature. C’est bien à ce titre qu’il exhibe une dédicace et une lettre de Frédéric Dard qui, fidèle en amitié, ne manquait pas de prendre de ses nouvelles, et de lui envoyer ses ouvrages.

Grancher produira un autre ouvrage de souvenirs, recueil d’anecdotes plutôt, en 1975. On y apprend que c’est Grancher qui a reçu chez lui Simenon lors de la fameuse conférence que ce dernier donna au théâtre des Célestins. Comme on le sait, c’est à cette occasion que Dard rencontra Simenon et qu’il discuta longuement avec lui. J’en parle dans L’affaire Dard/Simenon. Dans une lettre que je cite dans ce livre de Simenon à Dard, le père de Maigret laisse entendre qu’il a passé une grande partie de la nuit avec son jeune confrère. Grancher nous précise :

« Georges Simenon, venu pour faire une conférence au théâtre des Célestins, dîne à la maison, ravi de trouver en ma femme une de ses compatriotes.

Après le repas, nous l’emmenons faire un tour dans les rues chaudes.

– Pas mal votre beaujolais, déclare le père de Maigret, assez bien arrangé. Mais chez nous en Belgique, nous avons des boissons très bonnes…

Et de nous préparer – et d’ingurgiter – un horrible mélange de genièvre et de bière…

Nous revenons au beaujolais. Puis pour faire plaisir à notre hôte, nous retournons, au bière-gin… Jusqu’à l’aurore. Le lendemain, la conférence s’en ressent… »

C’est après la conférence que Dard pourra parler à Simenon, car il n’a pas été invité au repas donné par Grancher, mais en outre, Simenon rejoindra ensuite Grancher et d’autres amis non identifiés pour terminer la nuit avant de reprendre le train.

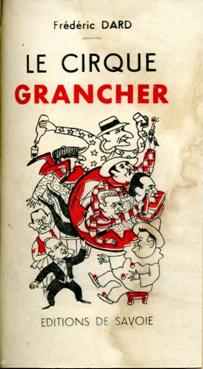

Si on relit Le crique Grancher, on se rend compte d’une asymétrie un peu gênante. A l’évidence dans cet ouvrage publié en 1947, mais écrit en 1946, Dard est encore plein d’admiration pour Grancher, et il est plus que certain que celui-ci l’a fortement influencé pour ses goûts des blagues plus ou moins douteuses, pour cette façon aussi de raconter ses souvenirs en jouant les affranchis. Souvent se sont d'ailleurs les mêmes, ce qui me fait penser que cet ouvrage de Dard est inspiré par celui de Grancher, mais qu’il est aussi en quelque sorte une rectification de ce que celui-ci a écrit. Sous la plume de Grancher qui se flatte d’être lui aussi un écrivain à forts tirages, il y a beaucoup de condescendance. Ce qui me rappelle assez justement la relation que Simenon avait avec Dard : d’un côté le maître, de l’autre l’apprenti plus ou moins maladroit, un peu gauche, un peu benêt. Tandis que du côté de Dard, il y a beaucoup d’admiration.

Par contre dans les deux témoignages, de Dard et de Grancher, on retrouve la même admiration pour un autre personnage singulier, Edmond Locard, auquel Dard dédicacera plusieurs de ses ouvrages et qu’il a sûrement connu par l’intermédiaire de Grancher. Mais pour le reste ? Il n’est pas certain que Grancher ait beaucoup aidé Dard justement quand il en avait le plus besoin. Plus étrange encore, lorsque Dard va le voir, ce doit être en 1950, puisque Grancher signale que Dard vient juste de s’installer à Paris, donc avant que ce dernier ait rencontré le succès, Grancher le présente comme un écrivain qui est maintenant reconnu. Il ne précise pas à quoi il fait allusion. Or, jusqu’au milieu des années cinquante Dard est un besogneux, qui certes commence à gagner un peu d’argent en multipliant les écrits et les supports, mais qui est bien loin d’être reconnu comme il l’aurait mérité. Peut-être Grancher fait-il allusion au fait que Dard publie énormément sous des pseudonymes divers et variés ? car en effet, entre 1946 et 1956, la bibliographie officielle de Dard est étrangement mince. Il n’aurait publié que quelques ouvrages, ce qui ne paraît pas correspondre à sa manière, ni à ses besoins matériels. Car si à l’époque il est possible de vivre de sa plume, cela ne peut passer que par une production abondante, les tirages ne sont pas aussi mirobolants que ça, et les droits d’auteurs pas très élevés surtout pour des ouvrages au format du livre de poche, vendus à des prix modiques. C’est une période qu’il faudrait pouvoir explorer plus avant, mais les témoignages manquent. Pour l’instant les pistes que j’ai pu suivre se sont révélées guère satisfaisantes.

Un dernier point en ce qui concerne les rapports entre Grancher et Dard. Dard a obtenu quatre prix littéraires dont deux grâce à Grancher, le premier est le prix Lugdunum pour Monsieur Joos, et le second est le prix Rabelais pour L’histoire de France vue par San-Antonio. Ces deux prix ont été fondés par Marcel Grancher et il est clair que cela lui faisait plaisir de les distribuer à son jeune confrère.

La lecture du Cirque Grancher, justement donne un éclairage un petit peu différent des relations entre les deux écrivains. A l’évidence il y a beaucoup d’admiration chez Dard pour la vitalité et l’esprit d’entreprise de son aîné. L’ouvrage est écrit en 1947, donc juste après la Libération et quelques temps après la publication du Temps des pruneaux. Frédéric Dard s’auto-édite aux éditions de Savoie, là encore il suit la voie que lui a indiquée Grancher.

L’ouvrage est indispensable si on veut comprendre les années de formation du jeune Frédéric Dard. Grancher est celui qui l’introduit dans le milieu littéraire lyonnais. Dard navigue entre toute une série d’auteurs plus ou moins célèbres, plus ou moins brillants et souvent il a bien du mal à nous dire en quoi ces auteurs sont intéressants. De fait les années Grancher sont d’abord des années de liberté pour Dard. Il découvre un mode de vie un peu bohème, un peu marginal, il apprend avec eux à boire, à manger, à faire des blagues. Bref le jeune homme un peu timide et rêveur s’émancipe. En même temps, il commence manifestement à prendre ses distances avec Grancher, pour cette raison, s’il lui reconnait le fait qu’il l’ait introduit dans le milieu littéraire, il le resitue dans un ensemble, une nébuleuse, de figures drôles et marginales, Grancher est un pivot.

Il lit beaucoup, particulièrement ses collègues lyonnais. Mais il aussi Pierre Mac Orlan et Francis Carco qui vont l’influencer très fortement. Il cite aussi Céline qu’en ces temps il appelle « le discutable Céline » ce qui veut dire qu’il a déjà pris son parti de séparer le « bon » Céline, celui du Voyage et de Mort à crédit, du mauvais Céline le militant antisémite. Il tiendra cette position toute sa vie du reste. Toute cette fiévreuse activité va permettre à Frédéric Dard de préciser son style et son projet littéraire qui n’est qu’en formation. Dard fréquente Dazergues et Grancher abondamment, deux écrivains qui produisent énormément, le premier utilisant un grand nombre de pseudonymes. A l’évidence ce sont bien eux qui éduqueront Dar dans ce sens : un écrivain se doit d’écrire et publier sans se poser de question. Ils sont à l’inverse des littérateurs qui peaufinent leurs textes. L’exemple de Simenon renforce cette nécessité.

Mais c’est aussi à cette époque qu’il commence à s’intéresser à la peinture, la plupart des peintres qu’il cite n’ont pas laissé un trop grand nom dans les mémoires.

Si les souvenirs de Grancher et Dard sont communs aux deux hommes, si on ne trouve guère de contradictions factuelles entre les deux témoignages, l’ouvrage de Dard est bien mieux écrit et plus soigné que celui de Grancher.

Après son arrivée à Paris, Dard va espacer ses relations avec Grancher, sans pour autant cesser de lui faire part de ses succès. Mais maintenant Dard a d’autres ambitions.

votre commentaire

votre commentaire

-

Frédéric Dard fréquenta longuement Marcel E. Grancher qui le considérait comme son secrétaire. C’est d’ailleurs grâce à lui que Dard obtint le premier prix de sa carrière littéraire, le prix Lugdunum pour Monsieur Joos en 1941. On connaît bien le témoignage de Frédéric Dard sur sa relation avec Grancher et sa bande par l’ouvrage qu’il publia en 1947 sous le titre Le cirque Grancher aux éditions de Savoie qu’il avait fondées. Mais on sait moins ce que pensait lui-même Grancher du jeune Frédéric Dard. On peut s’en faire une idée à travers la lecture d’un ouvrage de souvenirs que Grancher publia aux éditons Lugdunum en 1946, à la sortie de la guerre, intitulé, Au temps des prunaux. Cet ouvrage a beaucoup d’intérêt pour la connaissance de la personnalité du jeune écrivain. Grancher qui a fait la Première Guerre mondiale pour laquelle il a été décoré est un authentique résistant. Né en 1897, il était donc l’aîné de Dard et surtout il était auréolé de son passé militaire. Il porte donc un regard un peu condéscendant sur son jeune confrère. En outre, il est engagé très tôt dans le rensignement militaire.

On reconnaîtra à la lecture de cet ouvrage aussi des passages qui inspirèrent Dard pour l’écriture d’un des tous premiers San-Antonio, Les souris ont la peau tendre : il s’agit des missions que mène Grancher en Belgique dans la région d’Ostende. Il est également certain que c’est dans la fréquentation de Grancher que Dard a affermi ses analyses politiques qui l’orientèrent vers un sentiment plutôt germanophobe dont on trouve les traces justement dans les premiers San-Antonio.

L’ouvrage est illustré de quelques photographies et on pourra voir Frédéric Dard accompagné de Dazergues, Grancher et de Clos-Jouve lors d’un déplacement en bande de l’équipe des éditions Lugdunum.

Marcel Grancher avait fondé les éditions Lugdunum, mais également un journal, Le mois à Lyon, qui accueillit également quelques articles du jeune Frédéric Dard. A la fin des années quarante, il se mit au goût du jor et écrivit quelques romans policiers inspirés du style « Série noire », au même moment où les premiers San-Antonio commençaient à avoir du succès au Fleuve Noir. En 1964, Grancher écrira un roman qui porte comme titre La fin des haricots, alors que le même titre avait servi pour une aventure du commissaire San-Antonio en 1961.

On ne sait pas très précisemment jusqu’où la collaboration entre les deux hommes a été. C’est un champ à explorer. Le fils de Marcel Grancher, Jacques, créa également une maison d’édition, La pensée moderne, qui accueillit plusieurs ouvrages de Dard sous pseudonyme : Plaisirs de soldats sous le nom de Leopold Da Serra en 1953, Guerriers en jupons sous le nom d’Antonio Giulotti en 1954 et Sergent Barbara, sous le nom de William Blessing en 1955.

On donne ci-après deux extraits de l’ouvrage de Grancher.

L’équipe Lugdunum en déplacement à Grenoble

De gauche à droite, Frédéric Dard, Max-André Dazergue, Marcel E. Grancher, Henry Clos-Jouve

1er extrait, pages 134-136

Quant à Lucien Farnoux-Reynaud, le brillant chroniqueur du Gaulois et du Crapouillot, il demeurait fort digne en toutes circonstances et conservait son monocle vissé sous l’orbite, même quand l’immense boulanger Serratrice le soulevait, tête en bas et pieds en l’air, en le secouant comme un sac de farine. Cher Lucien, charmant et spirituel camarade, d’humeur toujours égale, que de joie n’apporta-t-il pas, lui aussi, à notre petite bande ! Une nuit qu’il traversait le pont de la Guillotière en compagnie de mon secrétaire, Frédéric Dard – lequel venait d’obtenir le Prix Lugdunum pour son remarquable roman : Monsieur Joos et continuait à fêter ce succès – un coup de vent emporta le chapeau de Farnoux. Dans le noir, ce qui est l’occasion ou jamais de le dire, les deux compères se précipitèrent à la poursuite du facétieux couvre-chef.

- Je l’ai ! s’écria bientôt Frédéric Dard.

- Comment ? s’étonna Lucien, à l’autre bout du pont. Je l’ai aussi…

Il fallut bien se rendre à l’évidence : ils avaient récupéré deux chapeaux : celui de Farnoux été celui d’un passant inconnu. Les deux amis s’en retournèrent à la « Maison de la Presse », afin d’arroser ça… Or, quand Dard avait bu, il était obsédé par une idée fixe : engueuler le long Kléber Haedens, qui pontifiait, à ces heures-là, dans le salon de bridge. Il n’eut garde d’y manquer, discuta, but encore et, finalement, rentra chez lui en assez bel état, non sans avoir causé quelque esclandre.

Le lendemain me parvint, portée par exprès, une lettre d’Henri Béraud :

« Votre secrétaire, y lus-je en substance, étant ivre, a brisé cette nuit les vitres de ma voiture. J’en demeure fort surpris, nonobstant nos divergences d’opinions actuelles, étant donné nos relations passées et je vous serais obligé… »

Je fis comparaître Dard :

- Tu as démoli la voiture de Béraud ?...

Mon secrétaire passa la main sur un front moite qui, visiblement, lui faisait mal.

- Moi ?... Je ne crois pas… Hier, j’avais un peu bu… Mais je m’en souviendrais…

Une rapide enquête m’apprit alors la vérité ; il s’agissait, en réalité, non pas de mon secrétaire, mais d’un vague publiciste que j’avais employé quelques années auparavant et qui avait quitté mon service en m’emportant quelque menu monnaie. La veille, étant ivre, il s’était présenté sous mes auspices à la Maison de la Presse et y avait fait du scandale. Puis, comme on l’éconduisait, il s’était vengé en brisant les vitres d’une voiture stationnant devant la porte, en l’occurrence celle de Béraud. L’affaire n’eut donc pas de suite et elle serait au demeurant sans intérêt si, m’étant renseigné sur la situation de mon ex-employé, je n’avais pas été informé qu’il occupait de hautes fonctions, à Grenoble, où il dirigeait la propagande du mouvement « Compagnons ». Or, je l’avais appris depuis qu’il avait quitté mon service, le casier judiciaire de l’individu en question s’ornait de sept ou huit condamnations toutes pour détournements ou vols qualifiés. Il me sembla que l’on avait le recrutement facile à Vichy !

2ème extrait, pages 199-201

Le lendemain, ce fut le barman de « Comoedia ». Il me rencontra place des Célestins :

- Vous devriez ficher le camp…

- Pourquoi ?

- Parce que vous êtes sur la liste de la Gestapo…

- Encore !...

Vous ne voulez pas me croire ?... Je le tiens d’un client de chez nous qui est bien placé pour le savoir. La preuve, c’est que nous, à « Comoedia », nous sommes sur la même liste.

L’avenir devait lui donner raison : la police allemande allait opérer à « Comoedia » le même jour qu’elle se présenta chez moi. Bref, j’en étais arrivé à un état psychique tel que je ne fus pas surpris le moins du monde quand, à quelques jours de là, déjeunant au restaurant des Sports à Quincieux, avec quelques amis, je vis déboucher sur le pont suspendu, pédalant comme André Leducq soi-même, mon secrétaire Frédéric Dard :

- Que peut-il te vouloir ?... demandèrent mes convives.

J’avais tout de suite réalisé :

- Les boches ont dû venir me chercher…

C’était bien ça… J’en eus la conviction intime avant que Fred n’eut ouvert la bouche.

- Ils sont venus pour m’arrêter ?...

L’auteur de L’équipe de l’Ombre soufflait tellement qu’il ne pouvait plus parler. Et puis, l’émotion…

- Oui… Deux… De grands malabars, larges comme des armoires. C’est pour Fascicule bleu…

- Ah !...

La chose n’était pas faite pour me surprendre, le livre en question, que je m’obstinais à maintenir en vente, n’était pas tendre pour les Allemands, on le verra par la suite. Au reste, quelque temps auparavant, le libraire Fays, de la rue Victor Hugo, m’avait prévenu de ce qu’un capitaine boche de la Gestapo s’était présenté chez lui pour acheter l’ouvrage.

- Ils sont porteurs d’un long télégramme, venant de Paris, précisa Fred… Ils m’ont demandé des tas de détails sur l’imprimeur, le chiffre du tirage, la date d’édition. Je leur ai dit que vous étiez en voyage jusqu’à samedi… Il faudra que vous vous présentiez dès votre arrivée avenue Berthelot…

La Gestapo occupait depuis peu le local de l’Ecole de Santé Militaire, dont les sous-sols devaient par la suite devenir tristement célèbres.

- Ils peuvent toujours y compter !...

- Alors, je vais prendre le maquis, moi aussi. Parce qu’ils étaient mauvais… Ils voulaient m’emmener…

- Non ?...

Mon secrétaire me conta l’histoire par le menu. Cela s’annonçait assez mal. Il fallait aviser et, tout d’abord, cesser de coucher chez moi. Un trévoltien s’offrit à me loger pendant la première nuit, et mon ami Roger D… qui connaissait un type se vantant d’avoir avenue Berthelot ses grandes et petites entrées, proposa de se renseigner entre-temps afin de me faire savoir si c’était grave ou non.

A quatorze heures, le lendemain, Roger m’appelait :

- C’est très mauvais… Ils veulent vous arrêter toi, ta femme et ton fils… Barbier a dit qu’il tenait à te mettre lui-même la main au collet… Fichez le camp…

Le temps de bourrer une valise et de prendre nos vélos : le soir nous couchions chez le bon Joannès Veuillet, ancien conseiller municipal socialiste de Neuville :

- Ca tombe bien, me dit-il. Dans huit jours nous devons partir pour les gorges de la Sioule, l’ami Barraud et moi. Vous allez venir avec nous…

votre commentaire

votre commentaire

-

Dernier film américain de Losey, c’est aussi le dernier d’une trilogie de films noirs, The Prowler, M, et The big night. Films à petit budget, ils ont tous les trois été tournés en 1951, dans des conditions difficiles pour Losey puisqu’à cette époque il commença à être pourchassé par la Commission des Activités Antiaméricaines. Ce qui le conduira à l’exil.

The big Nightest adapté d’un roman à succès de Stanley Ellin qui était paru en Série Noire en 1949 sous le titre de La peur au ventre. L’adaptation cinématographique est du reste fidèle au roman. Comme le titre du film l’indique, cela se passe en une nuit.Une nuit qui verra la vie de George La Main bouleversée. Le jour de son anniversaire, le jeune adolescent est le témoin de la correction infligée par le journaliste Judge à son père qui la subit sans mot dire. George ne comprend pas le motif de cette résignation. Plutôt timide et effacé, il va se révolter et traquer le journaliste avec l’idée de se venger de cette humiliation.

A partir de cette trame, le film nous entraîne dans une dérive au milieu du New-York nocturne du début des années cinquante. La ville est à la fois oppressante et une possibilité d’épanouissement. Mais contrairement aux apparences, ce n’est pas un film criminel, on y croise du reste qu’un seul petit délinquant, un escroc qui vole George à l’entrée de la salle où va se dérouler un important combat de boxe.

Armé d’un révolver, George va errer de place en place, rencontrant quelques femmes qui l’émeuvent, une chanteuse de jazz noire, avec laquelle il sera plus que maladroit, mais aussi Marion avec laquelle s’ébauche une petite histoire d’amour. Bref George deviendra un homme et finira par mieux comprendre son père et ses motivations.

Sans être inintéressant, ce n’est pas le meilleur film noir de Losey, c’est même le plus faible. Le film n’est sauvé de l’ennui que par la rapidité de l’action, et la grande capacité de Losey à saisir les espaces nocturnes. Certains ont pu souligner que c’est le côté didactique et pesant de la scène finale qui plombait le film. Ce n’est pas certain, car les explications sont tout autant fumeuses dans de nombreux grands films noirs. Personnellement je pense que le film reposant essentiellement sur les épaules du jeune John Drew Barrymore[1], celui-ci n’a pas la carrure qu’il faudrait. Ce n’est pas tant qu’il soit mauvais acteur, mais c’est plutôt une question de physique. Il a l’allure veule, la bouche un rien trop tordue et les scènes qui se voudraient pathétiques sont difficilement crédibles. Par contre les autres acteurs sont excellents, que ce soit Preston Foster qui joue le père qu’on a vu déjà dans Kansas city confidential ou dans I the jury, ou le curieux Howard St. John qui incarne le journaliste Judge.

Le regard de George la Main vers l’église dans une des dernières scènes est particulièrement ambigu, on ne sait s’il s’adresse à un ciel vide, ou si au contraire ce sont les hommes qui sont défaillants face à cette volonté sincère de rédemption, le prêtre s’enfuyant au moment même où George cherche un peu de réconfort.

Il reste donc cette errance, les cabarets de jazz, les lieux où on boit plus que de raison et les rencontres improbables au bout de la nuit.

Au passage on reconnaîtra pour peu qu’on ait l’œil exercé la silhouette massive de Robert Aldrich qui fut l’assistant de Losey.

votre commentaire

votre commentaire

-

La chronique scandaleuse ou dramatique de Passy- Auteuil est assez pauvre. Le crime ne s’y manifeste qu’avec d’infinies précautions. La police ne s’y promène guère. Tout se passe dans une atmosphère éthérée où les ragots n’ont pas de prise. Un fait divers pourtant me revient à l’esprit, qui eût pu inspirer à Edgar Poe, mais à un Poe nourri de Rowlandson, une histoire assez affolante, s’il eût été de Passy comme Abel Bonnard ou Pierre Louys, Bergson ou le docteur Boucard. Elle vaudrait d’être mêlée à l’histoire de l’arrondissement, qui manque parfois un peu de ton. J’ai connu jadis une poétesse américaine, fille adoptive de Paris, qui n’aimait de chair blanche que celle des femmes. Sur le chapitre de la nourriture, elle ne supportait la vue, l’odeur et le goût que de la seule viande rouge, et de préférence crue, jusqu’à l’abus. Comme elle avait le cœur délicat, son médecin la mit au régime. Mais sa passion de la viande était trop forte, l’habitude en était prise, et les prescriptions du médecin ne furent observées qu’avec mille difficultés. Le médecin insistait. La poétesse en fit une maladie. De guerre lasse, elle résolut un jour de finir en beauté... c’est-à-dire en artiste, c’est-à-dire en... Châteaubriant. Elle inonda son lit d’essence, y déposa quelque dix kilos de beurre, cinq à six livres de persil, s’étendit languissamment sur ses draps, déposa encore sur sa poitrine une motte de beurre, par coquetterie, comme font les bons chefs, et mit le feu à une allumette. Au bout d’une petite heure, tout le quartier sentait la grillade. Les narines de Passy-Auteuil finirent par déceler d’où provenait l’odeur de grill-room qui se répandait jusqu’au bois de Boulogne, et guidèrent enfin les domestiques jusqu’au lit de leur maîtresse sur lequel ils aperçurent un rumsteck mammouth. Historique.

Léon-Paul Fargue, Le piéton de Paris, Gallimard, 1938.

votre commentaire

votre commentaire