-

Publié aux Etats-Unis en 1926, puis en France en 1932 chez Gallimar, You Can’t win est un livre culte comme on dit. Il a été republié constamment. Les fondeurs de briques ont republié l’ouvrage dans une nouvelle traduction de Jeanne Toulouse augmentée d’un texte Qu’est-ce qui cloche chez les honnêtes gens ? issu de Harper’s magazine.

J’en ai entendu parler assez souvent, puis c’est une chronique intéressante de Jean-Marc Delpech sur son blog http://www.atelierdecreationlibertaire.com/alexandre-jacob/ qui m’a poussé a enfin lire cet ouvrage. Il avait fait le rapprochement entre Alexandre Jacob et Jack Black. Et comme j’aime beaucoup Jacob…

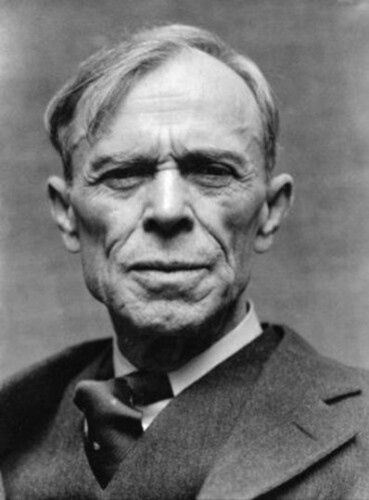

D’après ce qu’on croit savoir Jack Black – mais s’appelait-il bien Jack Black ? – serait né en 1871 et se serait suicidé en 1932 en se noyant dans l’Hudson. Entre temps il a tout connu. Trente ans de galère, de dérives, de casses, dont quinze passées dans différentes prisons. Ensuite il prit un boulot de bibliothécaire à San-Francisco. Et puis il rédigea You can’t win qui fut un énorme best-seller et donna de nombreuses conférences dans tous les Etats-Unis.

Les raisons de son succès son multiples et variées. Il y a d’abord le fait que c’est un livre d’aventures avec des personnages singuliers qui se renouvellent tout le temps. Des hobos, des criminels plus ou moins importants, des pauvres gens, des Chinois qui lui font fumer de l’opium, etc. Il y a des bagarres des coups de feu, des poursuites. La vie de Jack Black s’écoule entre la Guerre de Sécession et l’explosion urbaine des Etats-Unis. On est entre deux mondes : d’un côté le western avec totue la brutalité qui va avec, et de l’autre la modernité apportée par l’industrie et les chemins de fer. Tout ce qui fait les bons films d’aventure, et d’ailleurs il devrait finir par être le sujet d’un film de télévision pour HBO avec Michael Pitt dans le rôle de Jack Black et dont le scénario serait de Barry Gilfford.

Par tous ces aspects, il ressemble donc à d’innombrables romans américains qui ont formé une littérature populaire bien vivante : les politiciens, les juges et les policiers sont totalement corrompus et déjà l’Amérique est rongée par le cancer de l’argent. Nous sommes aux racines de la violence de la société américaine. Tout est violence, on ne se gratte pas pour lyncher un bandit, mais les bandits n’ont pas d’état d’âme non plus pour tuer. Quant aux gardiens de prison, ils représentent la quintessence de la méchanceté.

Edition originale parue en 1926 chez Macmillan.

Mais il y a bien autre chose. D’abord le fait que William Burroughs l’ai pris comme exemple d’une littérature libérée n’est pas innocent, comme il fut aussi une référence pour Jack Kerouac. C’est qu’en effet Jack Black est porté au devant des turpitudes qui le mènent à la déchéance, par un amour immodéré de la liberté. Cette liberté passe avant toute justification morale. Il ne se préoccupe guère de justifier ou même d’expliquer ses tendances criminelles autrement que par le goût de la liberté. Et c’est probablement ça qui fascine chez les bandits, cet amour de la liberté, même si celle-ci prend souvent des chemins plus que tortueux. Le terrain de jeu de Jack Black, c’est toute l’Amérique du Nord, de San-Francisco jusqu’au Canada, il passe les frontières, retrouve des amis. La seule ville qu’il évite est New-York qu’il évite à cause de sa trop grande corruption et de sa mise en coupe réglée par les gangs.

En quelque sorte c’est une apologie du banditisme : à comme c’est plus intéressant de courir les routes à la recherche d’un mauvais coup à faire, plutôt que de chercher à s’enrichir ! Car Black est un ennemi de la propriété. Il signale plusieurs fois qu’il a eu l’opportunité de gagner beaucoup d’argent et d’accumuler des titres fonciers, mais qu’il a choisi de ne pas le faire. Et d’ailleurs l’argent qu’il a gagné malhonnètement, il l’a bu, dépensé dans des fumeries d’opium, il lui a brûlé les doigts.

Jack Black, la gloire venue

Pourtant la vie de « yegg » n’est pas des plus faciles :

« En vingts jours, pourvu qu’il soit un tant soit peu à son affaire, un homme peut gagner son indépendance financière. Un mécanicien journalier gagne davantage en vingt ans qu’un voleur de première classe en toute une vie. Au bout du compte, il a un foyer, une famille et un peu d’argent à la banque, tandis que le voleur le plus sobre, le plus travailleur et le plus acharné peut s’estimer heureux s’il a encore sa liberté. Il est trop vieux pour apprendre un métier, trop usé par la prison pour supporter les travaux de force. Personne ne veut lui donner du travail. Hanté par la prison, il ne veut plus prendre de gros risques, se contente de petits larcins et passe le reste de sa vie à à purger de courtes peines ».

Mais il n’est pas question de mythifier les bandits. C’est pour Jack Black un métier dans lequel il y a des bons et des mauvais ouvriers. Curieusement il dénonce les bandits qui ne sont pas très créatifs, qui sont fainéants. Il y a ceux qui ont un certain sens de l’honneur, et ceux qui ne valent pas un clou, comme dans toutes les autres couches de la société.

Dans l’ensemble ils ne sont pas vraiment riches, et ils ne cherchent pas à le devenir, Jack Black n’a pas été un grand bandit, même s’il a beaucoup travaillé pour devenir bon dans son métier. Dès qu’ils ont de l’argent ils le dépensent en buvant ou en jouant dans des conventions qui amène bagarres et meurtres.

L’ouvrage est très bien écrit et riche en rebondissements de toute sorte. Jack Black cependant parle à demi-mot. Il ne met jamais en avant ses relations féminines. Tout au plus on apprend que c’est Irish Anne avec qui il a eu une liaison qui l’a trahi, victime d’une crise de jalousie. De la même manière, il nous dit qu’il a des copains un peu partout dans tout le pays, mais il se présente le plus souvent comme quelqu’un de solitaire. Il ya du Jack London là-dedans.

Jean-Marc Delpech fait un rapprochement avec Alexandre Jacob. Ils sont effectivement de la même époque et se heruetent tous les deux à un système répressif cruel. Ils se suicideront également et ils auront à cœur de mettre noir sur blanc ce qu’ils pensent de la société. Mais la comparaison s’arrête là. Non seulement ce n’est pas le même niveau de conscience sociale, mais en outre Jacob ne buvait pas, et s’il ne travaillait pas c’était simplement parce que le travail dans la société capitaliste ne lui plaisait pas, pas du tout parce qu’il lui aurait semblé que cette activité le dégoûtait. Black lui ne veut pas travailler, et il ne se pose jamais la question de la subversion des formes sociales. Mais s’il renoncera à voler, après de nombreuses années de prison et de misère, ce renoncement vient d’une forme d’éducation : il finit par comprendre qu’il cause du tort à autrui en volant. Il parie sure une réforme possible de la société dans un sens plus humain, amélioration qu’il croie percevoir dans l’évolution du système pénitentiaire. Assez curieusement, et encore contrairement à Jacob, il se livre à des calculs « coût-avantage » sur son activité, ce qui est très anglo-saxon. Il en déduit que son activité a été misérable – compte tenu des frais d’avocat, de prison et autre – et qu’il eut pu gagner bien plus en travaillant honnêtement.

Extrait

« … l’idée de travailler m’était aussi étrangère que l’idée de cambrioler le serait à un plombier ou un imprimeur installé depuis dix ans. Je n’étais ni paresseux ni indolent. Je savais qu’il existait des moyens plus sûrs et plus simples de gagner sa vie mais c’était ce que faisaient les autres, ces gens que je ne connaissais ni ne comprenais, et pour lesquels je n’avais pas la moindre curiosité. Je ne les traitais pas de « pigeons » ou de « péquenauds » sous prétexte qu’ils travaillaient pour gagner leur vie. Ils représentaient la société. La société, cela voulait dire la loi, l’ordre, la discipline, le châtiment. La société était une machine complexe conçue pour me réduire en miettes. La société c’était l’ennemi. Un mur très haut nous séparait, la société et moi. » p. 335.

votre commentaire

votre commentaire

-

Sur le tournage de Passage to Marseille de Michael Curtiz

Le jeu d’échecs est un accessoire récurrent dans les films noirs. Il représente aussi bien ce qui est gratuit que la capacité de réflexion et d’anticipation. Très souvent il est utilisé pour démontrer combien le criminel ou l’enquêteur est supérieurement intelligent et capable de développer des plans complexes. De très nombreux films montrent ces aspects, par exemple Bons baisers de Russie où le champion russe est aussi un grand criminel au service du spectre. Ou encore L’affaire Thomas Crown.

Humphrey Bogart était non seulement un des plus grands acteurs de films noirs, mais aussi un très bon joueur d’échecs, on dit qu’il était le meilleur à Hollywood. Il était membre de la California State Chess Association, il s’occupa aussi d’organiser des tournois et on dit que dans ses périodes de vaches maigres il gagnait sa vie avec ce jeu. Il avait comme on sait une femme admirable dans tous les sens du terme et avec elle il partageait cette passion. Il existe plusieurs parties entre Lauren Bacall et Bogie qui ont été publiées. Bogart renconra aussi quelques forts joueurs, notamment Samuel Reshevsky qui était alors le plus fort joueur du continent américain. Tout cela renforce bien évidemment notre intérêt pour ce grand acteur.

Sur le tournage de Passage to Marseille de Michael Curtiz

Humphrey Bogart et Peter Lorre dans Casablanca de Michael Curtiz

Humphrey Bogart est l’inventeur dans les années trente d’une ouverture particulière nommée Gambit Humphrey Bogart. Ce gambit qui donne une attaque rapide sur l’aile roi de l’adversaire a été ensuite rebaptisée Gambit Bronstein du fait que le grand joueur russe l’ait utilisé en 1967 contre Simagin.

Humphrey Bogart – XXX, 1933

1. d4 Cf6 2. g4

2...Cxg4 3.f3!? 3...Cf6 4.e4 d6 5.Fe3 g6 6.Cc3 Fg7 7.Dd2 Cc6 8.OOO OO 9.Fd3 e5 10.d5 Cb4 11.Fc4 a5 12.a3 Ca6 13.h4 Ch5 14.Cge2 f5 15.Fg5 Ff6 16.f4 exf4 17.Cxf4 Cxf4 18.Dxf4 fxe4 19.Fh6 Te8? 19...Fg7 20.Cxe4 Fg7 21.Fxg7 Rxg7 22.h5! Ff5 23.hxg6 Fxg6 24.Dh6+ Rg8 25.Tdg1 De7 25...Txe4 26.Txg6+! 26. Txg6+! hxg6 27.Dh8+ Rf7 28.Th7#

Humphrey Bogart et Charles Boyer font la une de Chess Review

Humphrey Bogart – Lauren Bacall, 1951

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. d3 d5 5. exd5 Qxd5 6. c4 Bb4+ 7. Nc3 Bxc3+ 8. bxc3 Qd6 9. a4 Bd7 10. Ba3 Qf6 11. Qe2 Nge7 12. Bxe7 Qxe7 13. Bxc6 Bxc6 14. Nxe5 Bxg2 15. Rg1 Bh3 16. Rg3 Be6 17. d4 c6 18. d5 cxd5 19. cxd5 Bxd5 20. c4 Be6 21. Re3 f6 22. Nd3 Kf7 23. Nf4 Rae8 24. Nxe6 Qb4+ 25. Kf1 Re7 26. Re1 Rhe8 27. Nd8+ Kf8 28. Rxe7 Rxe7 29. Qxe7+ Qxe7 30. Rxe7 Kxe7 31. Nxb7 1-0

votre commentaire

votre commentaire

-

C’est l’adaptation d’un roman de David Goodis, La nuit tombe, publié en Série noir, qui était jusque dans les années soixante-dix considéré comme un des plus grands auteurs de romans noirs. Sa gloire est maintenant un peu retombée et comme William Irish, il est au purgatoire, tandis que les Jim Thompson, Willam Burnett et d’autres continuent à être des références sûres. Aux Etats-Unis où ses ouvrages ne se sont jamais bien vendus, David Goodis était aussi à l’origine d’un très grand succès cinématographique, Dark passage, de Delmer Daves avec Bogart et Lauren Bacall.

L’histoire est très simple, deux chasseurs tombent par hasard sur deux gangsters qui ont un accident de voiture et auxquels ils portent secours. Mal leur en prend. L’un des deux, le vieux docteur, est tué, et le second ne s’en sort que par miracle. Mais dans confusion les deux truands ont oublié la malette contenant 350 000 $, embarquant à la place la trousse du docteur. Cette malette pleine de billets, le survivant l’emporte et la dissimule plus ou moins volontairement dans la neige. Craignant d’être soupçonné du meurtre de son ami, le survivant s’enfuit à Miami, puis à Los Angeles et travaille sous le nom d’emprunt de Vanning. Mais les truands sont obstinés, ils retrouvent sa piste et essaient de lui faire dire où l’argent se trouve. Le film est une longue suite de poursuites où le héros est martyrisé par des truands sadiques. Vanning trouvera une alliée inattendue dans la personne de Marie Gradner. Un autre individu, l’agent de la compagnie d’assurances, est également sur la piste de Vanning, ce qui est censé accroître le mystère. Comme on s’en doute un peu, cela finira mal pour les truands et nos deux héros concrétiseront leur histoire d’amour

Le film est signé Jacques Tourneur, le réalisateur de Out of the past, un des chefs d’œuvre du film noir. Redécouvert récemment et réédité en DVD, ce film n’est pourtant pas un autre chef-d’œuvre. C’est bien sûr à cause du scénario qui est un peut trop simplet. Mais la réalistion est très soignée et cela fait passer les invraisemblances. Toute la scène d’ouverture est parfaite, toute la première partie se tient bien, tant qu’on n’est pas au courant des raisons de l’acharnement des deux maudits truands. La nuit est filmée avec ses jeux d’ombres et de lumière, et l’écran large donne une certaine originalité à ce film noir. L’autre avantage de ce film est le casting. Si Brian Keith est tout à fait transparent en truand, le couple Aldo Ray – Anne Bancroft fonctionne très bien. Le caractère bourru de Ray, ajouté à son physique de brute lui donne une crédibilité étonnante. Les images dans la neige sont aussi très remarquables, mais elles m’aportent strictement rien du point narratif, la fin étant tout bonnement gâchée par la façon dont les deux truands meurent. Elles confortent cependant la vision de Tourneur qui déjà aimait dans Out of the past opposer une nature sublime et tranquille au rythme effréné et corrompu de la ville. Mais c’est peu de chose.

Comme on le comprend, le film reste à voir, mais sans en attendre trop, surtout sans le comparer à Out of the past. C’est tout de même bien mieux que les médiocres adaptations de Goodis par les réalisateurs français. Curieusement c’est en France que Goodis a engendré les plus nombreuses adaptations, un peu plus d’une demie-douzaine, huit, si on y ajoute celle de Samuel Fuller, Sans espoir de retour. Mais, en dehors de La course du lièvre à travers les champs de René Clément, elles sont toutes très mauvaises, que ce soit celle de François Truffaut et de son tressautant Tirez sur le pianiste, ou celle de Verneuil, Beinex ou Gilles Béhat. Le meilleur film tiré de Goodis reste, à mon avis, The Burgalr que j’ai commenté sur ce blog il y a quelques semaines.

Filmographie de David Goodis

L’infidèle (1947) de Vincent Sherman, scénario original

Les passagers de la nuit (1947) de Delmer Daves, d’après Cauchemar publié en série blême en 1949

Section des disparus (1956) de Pierre Chenal, d’après La police est accusée, publié en 1951 chez Ditis.

Nightfall (1957) de Jacques Tourneur, La nuit tombe, publié en 1950 dans la série blême

Le cambrioleur (1957) de Paul Wendkos, d’après Le casse, publié en série noire en 1954

Tirez sur le pianiste (1960) de François Truffaut, d’après le roman éponyme publie en 1957 en série noire

Le casse (1971) d’Henri Verneuil, d’après Le casse, publié en série noire en 1954

La course du lièvre à travers les champs (1972) de René Clément, d’après Vendredi 13, publié en 1955 en série noire.

La lune dans le caniveau (1983) de Jean-Jacques Beinex, d’après le roman éponyme publié chez Fayard en 1981.

Rue Barbare (1984) de Gille Béhat, d’après le roman éponyme publié en 1980 chez Clancier-Guénaud.

Descente aux enfers (1986) de Francis Girod, d’après le roman du même titre publié chez PAC en 1977.

Sans espoir de retour (1989) de Samuel Fuller, d’après le roman éponyme, publié en 1956 en série noire

votre commentaire

votre commentaire

-

La carrière d’Oliver Stone est faite de hauts et de bas, de succès éclatants et de bides noirs. J’avais bien aimé son World Trade Center. Disons le tout de suite Savages est très mauvais et même pire encore.

C’est vrai qu’ici je commente rarement les films récents et pour tout dire la production récente m’attriste plutôt et m’ennuie. Savages dissuade les personnes les mieux intentionnées d’abord par sa longueur, le film dépasse les deux heures et on regarde assez souvent sa montre. Il n’y a à pas de longueur idéale pour un film, cela dépend de ce qu’on a à dire. Or ici Oliver Stone n’a rien à dire.

Le scénario tiré d’un roman de Don Winslow est le fait de ce dernier en collaboration avec Oliver Stone et Shane Salerno. Il a deux défauts rédhibitoires : d’une part les scénaristes ont confondu complexité et densité du récit, et d’autre part la trame est mince comme une feuille de papier de cigarette. Pour faire bon poids, disons que l’idéologie que le film trimbale est assez lénifiante. Jugeons-en.

Deux jeunes surfers, bronzés et tatoués, taraudés par le « rêve américain » décident de faire fortune dans la production d’une drogue de qualité supérieure. Comme ils ont le sens de l’entreprise, ils gagnent assez vite beaucoup d’argent. Mais la connerie de ces deux idiots ne s’arrête pas là, ils ne trouvent rien de mieux que de partager la même gonzesse. Mais ce riidicule trio fait des jaloux, forcément. Un cartel de criminels mexicains, cruels et sauvages comme seuls savent l’être les mexicains, veut réaliser une OPA hostile sur leur petite boutique. Nos deux jeunes surfers rejettent l’offre des mexciains drivés d’une main de fer par une femme frustrée autant quer cruelle. Mal leur en prend car leur copine, dénommée O – suivez mon regard – se fait enlever. Elle ne sera rendue aux deux jeunes couillons que si en échangent ils versent une rançon énorme. La seconde partie du film est consacrée à la rebellion des deux jeunes cool qui n’aiment rien tant que fumer leur shit bien tranquilles tout en baisant leur copine un rien demeurée. Comme ils ne veulent pas laisser la proie de leurs désirs entre les mains de la cruelle cheftaine de gang mexicain, ils vont s’employer à la délivrer. Dans cette dernière partie qui ressemble à « la guerre des étoiles au pays du shit », on assite à un certain nombre de scènes cruelles qui montrent que les Américains, naturellement gentils et un peu naifs, peuvent s’ils le décident devenir presqu’aussi cruels que les Mexicains, qui eux le sont hélas à l’état de nature.

Pour corser l’addition du malheureux spectateur égaré dans ce labyrinthe, le film comprend deux fins, toutes les deux aussi stupides l’une que l’autre. Dans la première deux des membres de ce trio se suicident parce qu’ils n’acceptent pas la mort de leur copain, et dans la seconde, ils restent en vie tous les trois, mais vont aider les petits Africains à se développer.

Comme on le voit l’idéologie du politiquement corrrect est à l’œuvre et se déploie dans un manichéisme qu’on ne retrouve plus guère aujourd’hui que dans le cinéma américain en déclin. Les bons producteurs de drogue sont opposés aux mauvais, les Américains au Mexicains. Tout ça déployé derrière des personages caricaturaux de très bons étudiants qui possèdent un sens presqu’inné – ils sont américains – de l’esprit d’entreprise.

La réalisation d’Oliver Stone, qui dit s’être beaucoup investi dans cette soupe, est assez solide, quoiqu’elle se laisse aller à des photos chichiteuses de surfeurs, de jolies vagues du Pacifique et autre connerie de mouettes dans un ciel bleu azur. Mais la direction d’acteurs laisse complètement à désirer, Blake Lively sourit bêtement, se mordille la lèvre inférieure à tout bout de champ, et joue les idiotes sans discontinuer.

Les deux jeunes couillons sont incarnés par Taylor Kitsch – quel nom – et Aaron Taylor-Johnson. Fades, mais musclès, ils n’expriment pas grand-chose. Ils se partagent les rôles, l’un qui a fait l’Afghanistan ne sourit jamais et fait la gueule, l’autre au contraire sourit tout le temps et veut s’en tenir à une philosophie non violente qu’il sera bien forcé de récuser : on est américain ou on ne l’est pas ! Benicio del Toro produit une caricature de lui-même en même temps qu’il ridiculise le Mexique. Seul Travolta semble trouver un intérêt à jouer dans cette lourde connerie et fait des efforts méritoires pour nous convaincre qu’il est un acteur.

Bref camarades passez votre chemin !! C’est presqu’aussi nul que du Tarantino.

votre commentaire

votre commentaire

-

Jérôme Pierrat qui connait très bien les gens du milieu et qui possède surtout l’art de les faire causer, s’est attelé ici à confesser René Nivois. C’est un livre étrange. D’un côté il nous renseigne sur la voyoucratie, du moins celle qui existait dans les années quatre-vingts et qui s’effiloche au fil du temps, et c’est toujours intéressant de connaître le parcours de ceux qui font profession de voyou. Forcément, d’une façon ou d’une autre cela renvoie à la société dans laquelle nous vivons : quels crimes laisse-t-elle permettre ? Et pourquoi ? La criminalité des années 2010 est plutôt animée maintenant par les turpitudes des cols blancs et des voyous des marchés financiers, c’est pour cela qu’on a créé le néologisme bienvenu de « banksters ». D’un autre côté on se demande ce qui pousse les grands bandits à aller à confesse. Ce n’est pas la menue monnaie que leur versera La manufacture de livres qui peut les motiver. La plupart de ceux qui se livrent à ce genre d’exercice n’attendent pas après cela pour assurer leur retraite. Ils ne cherchent pas non plus à présenter leur parcours de façon édifiante pour en tirer une quelconque leçon de morale. C’est au-delà du bien et du mal.

Or Nivois se mouille, on comprend, même si c’est à mots couverts qu’il a exécuté ou fait exécuter un certain nombre de ses ennemis, notamment il aurait commandider le meurtre spectaculaire, par un sniper, de Raymond Vaccarizzi qui était en prison et considéré comme le grand caïd lyonnais. Il ne se cherche cependant pas d’excuse – et probablement c’est ce qui fait l’intérêt de son témoignage – ni pour ses activités de proxénète, ni pour le racket qu’il exerça sur d’autres maquereaux plus rileux que lui, ni pour le trafic de drogue qu’il structura plus ou moins bien depuis l’Espagne. Il est un des premiers à avoir utilisé le go fast pour passer la frontière espagnole avec du produit.

Nivois est de ces voyous qui viennent de la rue et plus particulièrement de milieux très défavorisés. Ce n’est pas une excuse, mais plutôt une explication. Fils d’un père alcoolique et violent, il deviendra lui-même très violent. Guère porté à l’étude et à la méditation, il vit au jour le jour, comme si son parcours était tracé par une force supérieure à celle de sa détermination. Un peu comme s’il s’appliquait à lui-même le slogan situationniste de mai 68 : vivre sans temps mort, jouir sans entrave. Preuve que le calcul coût-avantage n’est pas le fort des voyous, il paiera son comportement d'illégaliste de vingt-quatre ans de prison.

Le ton de l’interview, puisque c’est d’une longue interview dont il s’agit, est assez étrange, parce que si Nivois ne fait pas acte de repentance – ce dont on lui sait gré – mais il n’a pas l’air d’avoir été très heureux de sa vie de voyou. Il ne fait rien non plus pour se rendre sympathique, c’est donc un témoignage au premier degré, sec comme un coup de trique.

L’autre intérêt de l’ouvrage est qu’il décrit combien cela fut finalement simple de devenir voyou à la fin des années soixante, plutôt que de faire le choix de travailler pour gagner des clopinettes cintrées, et combien l’évolution des mœurs permit de conforter ce choix dans les décennies suivantes.

La tonalité de l’ouvrage est donc bien noire, ce n’est pas tout à fait un documentaire puisque le seul point de vue mis en avant est celui de Nivois, mais est-ce de la littérature noire, tant il est remarquable par l’absence d’effet littéraire ?

votre commentaire

votre commentaire