-

Par alexandre clement le 7 Janvier 2022 à 08:30

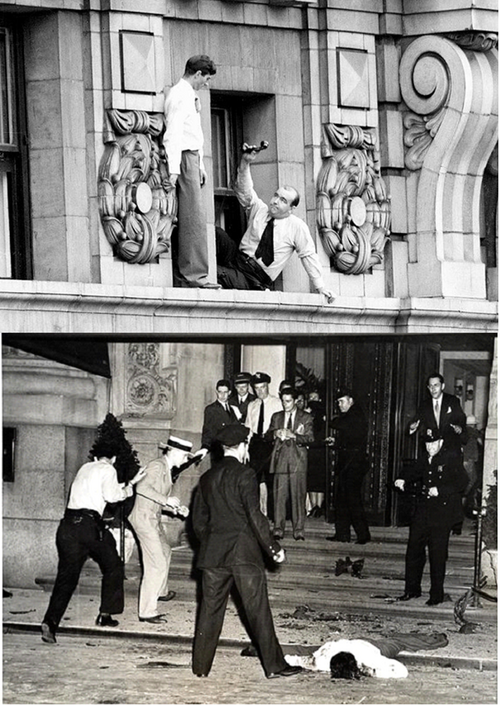

Henry Hathaway est un réalisateur trop sous-estimé. Certes il a beaucoup tourné, et souvent il s’est dispersé dans des genres très différents, ce qui fait qu’on a du mal à voir l’unité de son œuvre. Pourtant il y en a bien une, c’est une sorte d’humanité sans apprêt, une attention à l’autre et à ses problèmes intimes. Fourteen hours est inspiré d’une histoire vraie. En 1938 John William Warde qui avait déjà fait une tentative de suicide à coups de couteau, s’était installé pendant de longues heures sur le rebord d’une fenêtre d’un hôtel newyorkais[1]. Cet évènement sensationnel avait mobilisé les froces de l’ordre et les pompiers, mais au bout du compte Warde avait sauté dans le vide et était décédé. En 1949 John Sayre avait écrit un long article sur ce sujet[2], et c’est cet article qui fut le point de départ du scénario. Mais si beaucoup de choses ont été changées par rapport à la réalité, il y a bien eu un policier, Charles V. Glasco, qui a parlementé pendent quatorze heures avec le suicidaire. Ici il s’appellera Dunnigan. Mais si on a refusé une fin plus dramatique dans le film, et si on a modifié les raisons, ce n’est pas seulement parce que c’était plus vendeur, mais parce que foncièrement cela correspondait mieux sans doute au devoir d’humanité de Hathaway. La prouesse technique de ce film est d’arriver à tenir le public en haleine à partir d’une histoire qu’on pourrait résumer en trois lignes, et sans faire pour autant de remplissage. Souvent classé parmi les films noirs, ce drame confirme en effet qu’en la matière Hathaway fut un maître.

Robert Cosick hésite à se jeter dans le vide

Robert Cosick après avoir commandé son petit déjeuner, monte sur le rebord de la fenêtre du Rodney Hôtel en hésitant à se jeter dans le vide. Le groom de service signale l’incident tandis qu’une femme hurle. Dunnigan, un simple policier qui passait par là lève la tête et l’aperçoit dans cette situation dangereuse, rapidement il grimpe au 15ème étage et tente de parlementer avec Robert. L’entreprise s’avère difficile, Cosick se révélant très méfiant. La police a été appelée, les pompiers aussi et la foule commence à se masser au bas de l’immeuble. L’étage où logeait Robert est évacué et la police s’installe. Dunnigan va tenter d’attirer Robert pour l’attraper et lui sauver la vie. Mais il le fait parler, lui offre des cigarettes, à boire, l’incite à parler. Il va installer une corde à sa jambe et tenter de capturer le neurasthénique. Mais ça ne marche pas. La police s’occupe de trouver son identité. Au bas de l’immeuble la jeune Ruth commence à parler avec Danny qui manifestement la trouve à son goût. La rue est bloquée. Les chauffeurs de taxi sont réduits au chômage, tandis que débarque Louise Fuller qui vient consulter son avocat pour divorcer. Des médecins, dont un psychiatre sont dépêchés sur place. En faisant parler Robert Dunnigan va apprendre que ses parents sont divorcés, et que c’est peut-être là l’origine de son traumatisme. Il va presqu’arriver à le faire entrer quand surgit inopinément un faux pasteur qui le fait fuir illico presto sur son rebord de fenêtre. Tandis que la presse et la radio se font envahissantes, la police retrouve la mère de Robert. Celle-ci exaspère son fils par ses déplorations, et se révèle être une femme difficile et compliquée. Puis c’est le tour du père de tenter de dissuader son fils de faire le grand saut. On comprend que la mère de Robert l’a monté contre son père qu’il a fini par considéré comme un raté. Dunnigan continue cependant à parler avec Robert de tout et de rien, tandis que la police tente par le haut d’intervenir. Mais Robert s’en aperçoit, et elle doit renoncer. On a enfin retrouver Virginia la fiancée de Robert. Elle aussi tente de le sauver. La police a mis en place un filet de protection pour le protéger s’il venait à sauter. Mais Robert s’en aperçoit, glisse et tombe dans le filet. Les policiers le récupèrent, les médecins le prennent en charge, et Dunnigan peut retrouver sa femme et ses enfants. Si personne ne le remercie, il a le sentiment du devoir achevé.

Le policier Dunnigan va tenter de dissuader Robert

L’histoire est très simple, mais le traitement ne l’est pas du tout. Le premier point qui nous frappe, c’est New York, cela n’aurait pas pu se passer ailleurs. C’est un film sur le vertige, et New York est par définition une ville qui se définit par sa verticalité. Le drame de Cosick, c’est l’occasion pour les Newyorkais de regarder en l’air, au dessus de leurs chaussures, ce qui leur fait rompre avec leur quotidien. Il va s’instaurer un dialogue sur trois plans. D’abord bien entendu le bas communique avec le haut, comme deux plans qui jusqu’ici s’ignoraient. En remontant vers le haut, on quitte les niveaux des sombres magouilles, les chauffeurs de taxi qui parient sur l’heure à laquelle Robert va sauter, les journalistes qui essaient de trouver du sensationnel dans ce drame. Quand on regarde d’un côté à l’autre de l’avenue, on se rend compte du gouffre bien réel qui existe entre les deux. Sur le plan horizontal, on a l’envahissement de l’étage par la police et aussi par les journalistes qui viennent jeter le trouble. La hauteur des immeubles s’oppose visuellement à l’étroitesse relative des rues et des avenues. En bas la foule grouille, attendant la conclusion du drame, en haut on s’active à la dénouer. Entre ces deux plans, il y a une forme de solidarité, la foule se passionnant pour cette affaire et souhaitant qu’elle se conclut au mieux. L’affrontement a lieu horizontalement, c’est d’abord l’opposition entre Dunnigan et Robert, puis Robert avec les membres de son entourage familial. Et puis il y a l’affrontement entre le père et la mère de Robert, celle-ci tentant de s’appuyer comme elle le peut sur les journalistes présents pour se mettre en valeur. Le père a le vertige, il a des difficultés à se tenir sur le rebord de la fenêtre, mais il le fait tout de même. La ville devient alors un personnage à part entière, pas forcément malveillant d’ailleurs, mais un personnage qui compte tout de même. Ces différentes façon d’appréhender l’espace vont converger vers cette idée d’incommunicabilité. On verra la belle Louise Fuller derrière sa vitre, regarder le drame qui se passe de l’autre côté de l’avenue, incapable d’en parler, situation qui la renvoie vers sa tentative de divorcer de son mari qui lui parait finalement vaine.

La foule commence à s’amasser en bas de l’hôtel

La seconde approche de cette histoire, c’est la question de la famille. Elle apparaît comme une forme ambiguë, le lieu où peut se développer la joie ou se développer le drame. Quand Dunnigan discute avec Robert celui-ci lui demande quelles seraient les bonnes raisons de continuer à vivre, il lui raconte les joies simples de sa famille, ses enfants, sa femme qui n’est peut-être pas très belle, mais qui est sa femme, son point d’appui et son équilibre. Il raconte comment il lui a appris aussi à aimer la bière. Avant même l’arrivée des médecins, il a compris que le point clé du traumatisme de Robert, c’est l’absence du père qui a été dévalorisé. La mère éliminant le père il s’est trouvé seulement confronté à l’amour naturel mais envahissant qu’il ressentait pour elle. Il ne veut pas mêler Virginia à ses angoisses et il a préféré rompre, comme si il ne se sentait pas capable de faire autre chose que de copier les errements de ses parents. Le contrepoint de cette relation inaboutie entre Robert et Virginia est an bas au milieu de la foule, la manière dont Ruth et Danny se rencontrent, s’apprécient et s’en vont finalement ensemble, en toute simplicité.

Les caméras filment le drame

En regardant du côté de la démarche de Robert, on s’interroge sur la signification du suicide. En effet, si Robert met autant de temps à se décider, c’est qu’au fond il ne désire pas mourir, il veut qu’on vienne l’aider. Mais sa détermination le pousse à rendre les choses compliquées pour asseoir sa crédibilité. Dunnigan qui n’a pas fait beaucoup d’études, s’en rend compte et à un moment donné, il va s’énerver après lui, lui intimant l’ordre de sauter, lui énonçant qu’il exerce un chantage insupportable sur son entourage. Sa colère agit fortement sur Robert qui semble alors se poser la question de savoir à quoi correspond son acte.

Les reporters commentent pour la radio

C’est un film où on sent le grouillement un peu hystérique de la foule. Cette foule a plusieurs fonctions, d’abord elle isole un peut plus Robert et Dunnigan qui ne se sentent pas vraiment concernés par elle. Mais elle est aussi le levain du mercantilisme de l’information. C’est par elle que les radios, les télévisions et les journaux existent. Et en grossissant l’évènement non seulement ils le déforment, mais ils le vide de son sens, le drame devient un spectacle creux. Cette foule compacte devra être dispersée par la police à cheval lorsque le spectacle sera terminé. La vie sociale est paralysée pendant le drame. La foule est un personnage important de ce drame et doit cependant, comme le montre le couple qui se forme avec Ruth et Danny, être dissociée des individus qui la compose. Le côté barnum médiatique rappelle bien sûr Ace in the hole de Billy Wilder tourné exactement la même année et qui mettait encore plus en évidence les dérives de la médiatisation de n’importe quel évènement, quitte à le déformer où à l’inventer. Que ce soit en ce qui concerne la famille ou les médias, il s’agit bien d’une critique du mode de vie américain. Mais cette critique n’est jamais amère et désespérée. Le personnage du faux pasteur, vrai illuminé certainement qui s’introduit subrepticement dans la pièce où Robert pourrait débarquer, renforce cette critique de la crédulité malsaine des Américains.

La mère de Robert tente de le raisonner

Ces principes vont donner des obligations à Hathaway sur le plan technique. C’est la verticalité des prises de vue qui va dominer, quitte à donner le vertige au spectateur assis dans son fauteuil. Plongées et contre-plongées se répondent comme si elles dialoguaient sur la possibilité de porter une espérance. Les ruptures dans cette verticalité de principe interviennent dans les endroits clos, ou dans la représentation de la foule mouvante. Ces ruptures mettent en place un rythme haletant qui maintient le suspense jusqu’à la fin. Les vues plongeantes sont impressionnantes, même lorsqu’il s’agit de prolonger les échanges entre Robert et Dunnigan. En même temps ces plongées interrogent sur la vérité qu’on peut découvrir dans le visage de Dunnigan ou de la mère de Robert. Mais il y a aussi des belles scènes dans les couloirs de l’hôtel où les travellings doivent être exécutés avec beaucoup de dextérité et de vitesse pour donner plus de force au drame.

Louise Anne Fuller, face au drame va renoncer à divorcer

L’interprétation est superbe et augmente la qualité du film. D’abord il y a l’immense Paul Douglas dans le rôle de Dunnigan. On ne dira jamais assez de bien de Paul Douglas. Agent de la circulation, terre à terre donc, il se transforme en grimpant les étages avec comme seul souci de sauver une âme à la dérive. Il a un jeu très nuancé. Il était déjà souffrant à cette époque et serait rapidement emporté par une crise cardiaque. Richard Basehart est aussi très bien dans le rôle de Robert. C’était lui aussi un très grand acteur. Ça n’a l’air de rien, mais dans ce rôle extrêmement statique puisqu’il est coincé sur son rebord de fenêtre, il fait passer énormément de choses dans les mouvements de son corps. Mais on lit aussi beaucoup de nuances sur son visage, passant de la méfiance au regret, avec parfois un sourire enfantin à l’évocation d’un bon souvenir ou d’un moment de détente. A cette époque la femme de Basehart avait été diagnostiquée d’une tumeur au cerveau, ce qui devait renforcer certainement son propre désespoir. Derrière on trouve évidemment les parents. La mère c’est Agnès Moorehead, qu’on croirait presque spécialisée dans ce genre de rôle de femme autoritaire et aigre. Elle a un abattage énorme, sachant aussi se montrer sous un meilleur jour quand il s’agit de se donner en spectacle devant les journalistes. Le père est incarné par le vieux routier de Robert Keith. Et puis il y a les jeunes femmes. Barbara Bel Geddes est très émouvante dans le rôle de Virginia. La jeune Debra Paget dans le rôle de Ruth apporte un peu de fraicheur à cette foule endiablée en tombant amoureuse de Jeffrey Hunter. Il y a aussi Grace Kelly dont c’était le premier rôle, elle a du maintien. On retiendra encore Howard da Silva qui incarne le chef de la police qui tente de régler au mieux cette affaire qui le contrarie beaucoup.

Tandis que Dunnigan parlemente, les policiers tentent d’intervenir

Ce n’est pas du tout un film glamour, c’est un drame réaliste, comme si la fatalité qui pèse sur les épaules de Robert rappelait celle d’Antonio Ricci, le héros malheureux de Ladri di biciclette, le chef d’œuvre de Vittorio de Sica. Ce n’est pas pour autant un film sans émotion. Il y a une forme de tendresse émotionnelle vers la fin du film, aussi bien entre Virginia qui récite un poème et Robert qui l’écoute, mais aussi entre Robert et Dunnigan quand celui-ci parle de sa femme et de la manière dont il la voit. Deux fins de ce film ont été tournées, l’une qui voit Robert s’écraser au sol, comme John William Warde, et l’autre qui est celle qu’on connaît où on voit Robert s’accrocher au filet tendu en dessous de lui par les policiers. Hathaway disait qu’il préférait le suicide, mais la fille du directeur de la Fox s’étant suicidée en se défénestrant, Zanuck commanda une autre fin. Quelle fin est préférable ? C’est bien difficile à dire. La première aurait exagéré le drame et affaibli le contexte dans lequel il se déroule, mais elle aurait été plus conforme à l’histoire originale. La seconde entreouvre une porte sur l’espérance, même si on doute un peu des possibilités de rétablissement de Robert. Howard Hawks avait été sollicité pour réaliser ce film, mais il trouvait le sujet trop déprimant. De même si on n’imagine mal ce film sans Richard Basehart, c’est Richard Widmark qui avait été le premier choix des producteurs. Mais à mon sens il était à cette époque beaucoup trop ricanant pour le rôle.

Virginia est venue elle aussi pour convaincre Robert de ne pas sauter

Si ce n’est pas tout à fait un film noir, c’est en tous les cas un excellent film, très prenant, peut-être un des meilleurs d’Hathaway. Il n’existe pas d’édition de ce film en Blu ray sur le marché français, mais un bon DVD chez ESC Editions.

La police disperse la foule après le sauvetage de Robert

Dans la réalité John William Warde qu’on voit ci-dessus en discussion avec Charles V Glasco finira par sauter et s’écraser devant l’entrée de l’hôtel Gotham

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 29 Décembre 2021 à 08:30

Je tiens ce blog depuis de 10 ans, ce qui n’est pas mal. Essentiellement consacré au film noir et un peu au roman noir, il reprendra sa régularité au début du mois de janvier après une petite pause bien méritée.

En attendant je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et que 2022 soit meilleure que 2021 qui s’achève.

3 commentaires

3 commentaires

-

Par alexandre clement le 24 Décembre 2021 à 08:30

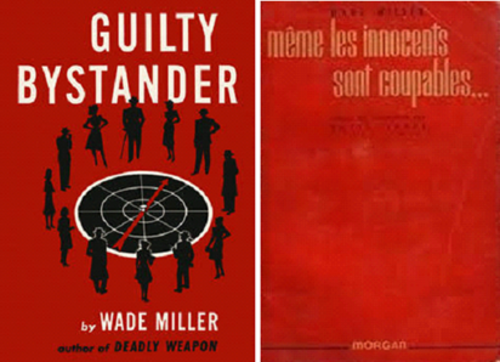

Il y a de très nombreuses raisons de voir ce film. D’abord parce que c’est une adaptation d’un ouvrage signé Wade Miller. Celui-ci pourtant n‘existait pas, c’était un des pseudonymes de Robert Wade et de Bill Miller. Sous le nom de Whit Masterson, ils signèrent une vingtaine de romans dont au moins deux ont été portés à l’écran, A cry in the night, par Frank Tuttle[1], et Touch of evil, par Orson Welles[2]. Sous le nom de Wade Miller, ils créèrent le personnage de Max Thursday qui sera l’objet d’une longue suite. Guilty bystander est le premier épisode de cette série. Dans l’ouvrage Max Thursday est un détective totalement perturbé par la guerre à laquelle il a participé, et sa femme le quittera. Alcoolique, il devra retrouver le fils qu’il a eu avec sa femme. Dans le film c’est moins clair, C’est Max qui quitte la police et sa femme pour se faire détective dans un hôtel miteux. Mais la logique est la même. C’est un antihéros et le titre en anglais signifie qu’il est une sorte de spectateur coupable de ce qui se passe. Cette série aura six épisodes tous publiés en français, les deux premiers chez Morgan, maison aujourd’hui disparue, et les quatre autres à la Série noire. Ce sont des ouvrages très brutaux qui mettent en scènes des policiers ambigus à plus d’un titre, le plus souvent paumés, alcooliques ou corrompus. Ils sont à l’essence du roman noir, ce n’est pas du Jim Thompson, mais presque. C’est du hard boiled, et parfois cela fait penser même à du Dashiell Hammett.

Ensuite c’est un film de Joseph Lerner. Vous ne trouverez rien sur ce réalisateur. Il a très peu tourné, deux films noirs, une comédie et deux films sur D’Artagnan ! Auxquels on peut ajouter un biopic du champion de boxe Joe Louis. Ses deux films noirs, dont C-Man le classe en fait comme un disciple d’Anthony Mann. C-Man est totalement démarqué de T-Men dans le sujet, mais encore dans la manière de faire. Martin Scorsese, cinéphile avisé, avait salué l’intérêt qu’on pouvait trouver à C-Man, film difficile à trouver sur le marché, mais disponible sur You tube dans une version évidemment pas très jolie. Les deux films noirs de Lerner sont très brutaux, du moins pour l’époque, et comme on va le voir, ils sont très travaillés au niveau de la lumière. Comme on ne sait rien des raisons qui ont poussé Lerner en dehors du circuit de la réalisation, il est devenu une sorte de légende. Enfin la troisième raison de voir ce film est Zachary Scott. Acteur le plus souvent insipide au physique difficile, il est ici plutôt étonnant, vrai paumé et vrai méchant.

Georgia arrive à l’hôtel

Georgia se rend à Brooklyn pour retrouver son mari qui l’a quitté. Il loge dans un hôtel miteux où il cuve son whisky. Elle le réveille pour lui apprendre que leur fils âge de trois ans a été enlevé. Elle suppose qu’un certain docteur Elder sait quelque chose sur cet enlèvement. Max Thursday tente de sortir tant bien que mal de son ivrognerie pour faire quelque chose. Il demande cinq dollars à Smitty sa vieille logeuse qui les lui prête volontiers, c’est elle qui l’emploie comme détective dans son hôtel. Il se retrouve chez le docteur Elder qui est aussi voisin de Gloria, mais celui-ci l’accueille avec un révolver et le met à la porte. Mais il a beaucoup bu, et après s’être fait assommer, il se retrouve au poste de police où il est connu en tant qu’ex policier. Incapable de se souvenir de quoi que ce soit, il est interrogé par le capitaine Tonetti qui lui annonce qu’Elder a été assassiné. Finalement ayant un alibi grâce à Gloria, Max est relâché, il apprend alors en fouillant le bureau d’Elder qu’un certain Varkas, trafiquant de tout et de n’importe quoi, sait certainement quelque chose à propos de Fred qui a disparu et qui aurait enlevé l’enfant. Max va donc voir Varkas sur les quais. Celui-ci est protégé par toute une bande de voyous. Max n’apprend pas grand-chose de lui, si ce n’est qu’il cherche des diamants, et qu’il a peur d’un nommé Saint-Paul. En sortantd e chez Varkas, il rencontre Angel. La jeune femme semble savoir des choses, notamment où se trouve Fred. Elle semble elle aussi avoir une partie des diamants. Angel veut bien amener Max jusqu’à Fred, mais ils sont suivis par les hommes de Varkas qui frappent Max et enlèvent Fred. Max retourne chez Varkas, mais il ne trouve que des cadavres, y compris celui de Varkas. Depuis la fenêtre il aperçoit deux personnes qui ont récupéré Fred. Il les poursuit. L’un arrive à s’enfuir en voiture, mais le second est à pied et Max le pourchasse dans le métro. Blessé à un bras, il n’arrive pas à le maitriser, mais il trouve un paquet de cigarettes endommagés comme ceux qui sortent de la machine de chez Smitty. Il pense alors retrouver son gosse chez Smitty, mais il n’y est pas. Il ne trouve que Fred qui lui dit qu’il a caché le gosse pour qu’on ne lui fasse pas de mal. En même temps il le prévient qu’Oliveira s’est caché derrière la porte et veut le tuer. Max réagit et tue Oliveira. Il comprend alors que Saint-Paul est tout simplement Smitty et qu’elle a fait enlever son gosse pour qu’il parte à sa recherche et qu’il la mette sur la piste des diamants. Max la balance aux flics et va retrouver finalement Gloria et son enfant.

Gloria demande à Smitty le numéro de la chambre de Max

L‘intrigue est relativement simple, mais efficace, il y a assez d’incertitude pour qu’on se demande pourquoi ce gosse a été enlevé. Mais elle est relevée par le comportement des personnages. Max est un raté, si dans le roman c’est la guerre qui lui a massacré le cerveau et conduit à la boisson, ici c’est une bavure policière qui l’a mis KO. Ayant démissionné de la police, il s’est séparé aussi de sa femme et de son fils pour aller se terrer dans un hôtel minable de Brooklyn. Il est devenu une sorte d’épave et c’est pourquoi Smitty croit qu’il sera facile à manipuler. Mais elle se trompe parce que cet alcoolique de Max va ne réalité retrouver sa dignité. Ce n’est pas une affaire de rédemption, principe auquel il ne semble pas vraiment croire, qu’une affaire de dignité. Est-il encore un homme ? Il en doute, il a les mains qui tremblent et n’est plus capable de tenir une arme à feu. Il devient complètement enragé, non pas parce que sa quête est difficile, mais parce qu’il se regarde tel qu’il est, une épave et qu’il n’aime pas ça du tout. Il va donc naviguer entre ivrognerie et quête de la sobriété. Et on comprend que c’est très difficile.

Max regarde avec regret Gloria repartir

Si on sent bien que Max a encore des sentiments pour Gloria et l’enfant, il ne s’agit pas vraiment ici de reconstitué une famille détruite par l’alcoolisme. C’est d’être à la hauteur de la tâche qu’on s’est donnée. De fait les rapports entre Gloria et Max deviennent très ambigus. On verra Max embrasser Gloria tendrement tandis qu’elle dort, mais on verra aussi Gloria soigner Max, extraire une balle de son bras et enfin lui dire qu’elle s’en fout vraiment qu’il soit alcoolique ! C’est assez étrange parce qu’elle ne le traite pas comme un malade qui a besoin de soins et d’appui. Elle refuse de s’apitoyer sur lui, ce qui amène justement max à refuser cette posture. C’est là que ceux qui côtoient Max avec leur sollicitude hypocrite ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Smitty croira le dominer en lui proposant à boire, Elder aussi. Max a perdu le respect de lui-même et des policiers avec qui il travaillait jadis. Cela donne lieu à des scènes plutôt pénibles où Max est humilié de manière permanente.

A la morgue Tonetti lui montre le cadavre d’Elder

Dans ce film noir, dur, les femmes ont un rôle très important. C’est d’ailleurs une légende que de croire que le film noir serait porteur d’un discours masculiniste. Bien sûr, il y a d’abord la vieille Smitty qui veut prendre sa revanche sur la vie et ne supporte pas qu’elle soit devenu laide et malportante. Elle veut se venger. C’est une femme forte qui ne s’en laisse pas compter, elle mène son monde à la baguette, jusqu’au taciturne Max en passant par le brutal Oliveira. Ensuite il y a Gloria évidemment qui doit se débrouiller toute seule parce que son couillon de mari est parti en sucette. Elle travaille, s’occupe de son fils, assure, pendant que Max s’épanche sur ses remords. Le titre Guilty Bystander signifie le spectateur coupable, autrement dit il renvoie à la passivité. Max va avoir bien du mal à retrouver sa virilité. C’est un homme diminué, et le simple fait qu’il ait un bras blessé, mort, qui ne lui sert à rien, est l'indice de son impuissance. Il a beau jouer les séducteurs avec Angel, il est symboliquement castré. Il va mettre beaucoup de temps et beaucoup d’énergie à retrouver son statut. Smitty qui se moque de lui, lui enverra un révolver déchargé, incapable de tirer un seul coup ! Quand il se bat dans le métro avec Oliveira, il ne va pas arriver à prendre le révolver. Doit on voir dans l’alcoolisme les premiers signes de l’impuissance ?

Max se rend chez Varkas sur les quais

Max, son fils et son ex-femme, se trouvent coincés entre deux bandes rivales qui n’ont comme but dans la vie que la cupidité, Varkas et Smitty sont de misérables individus qui n’ont que l’argent pour corriger l’inconscience de la nature qui les a faits malheureusement ce qu’ils sont. Et puis il y a la police qui, comme d’habitude, ne comprend pas grand-chose. Max s’en sort cependant, essentiellement parce qu’il est dur au mal et accepte de souffrir dans sa chair, de prendre des coups. C’est parce qu’il accepte cela qu’il peut affronter les deux bandes rivales. Il a une tendance masochiste assez évidente.

Chez Varkas Max flirte avec la belle Angel

La mise en scène est excellente. Et c’est une heureuse surprise. C’est très violent, tourmenté, mais aussi subjectif. Max ne sait pas ce qu’il poursuit et ça le rend enragé. Il y a aussi des scènes en décors naturels qui sont très intéressantes, au début, le pont de Brooklyn qui barre l’horizon et qui explique qu’on rentre dans une zone d’ombre, une sorte de cour des Miracles et de fait on n’est pas déçu. Les ombres menaçantes surgissent de tous les côtés. Ensuite il y a les docks et ce pont basculant qui permet de rallier les locaux de Varkas. C’est pris dans une perspective allongée qui ne fait aucun mystère de la misère et de la pauvreté. La ville, ici New York, est bien un piège qui détruit ses enfants. Les dernières images sont celles de la banlieue où il semble que le couple qui a retrouvé son enfant a réussi à échapper aux miasmes de la ville, c’est une des rares scènes de jour. Les scènes d’actions sont fortes, avec comme clou, cette longue poursuite dans le métro qui n’en finit pas et où Max s’épuise sans succès. Les coups font mal, on le comprend. Il y a aussi de beaux mouvements de caméra qui renforce cette violence, le tout étant rehaussé par la superbe photo de Russel Harlan[3] qui, s’il n’a pas fait beaucoup de films noirs a fait tout de même Gun crazy de Joseph H. Lewis et Riot in cell block eleven de Don Siegel[4]. La visite des entrepôts de Varkas est pleine d’ombres et donc de danger, avec un monte-charge qui permet des possibilités de fuite.

Max retourne chez Varkas

Abonné aux rôles d’antipathiques et de malhonnêtes, Zacharie Scott trouve ici sans doute son meilleur rôle avec Max Thursday. Il avait déjà formé un couple étrange et criminel avec Faye Emerson dans Danger signal de Robert Florey, un film qui avait été un succès commercial important et qui aujourd’hui est très difficile à trouver dans une copie propre. Ici il n’est pas un psychopathe, bien au contraire, mais un ivrogne compatissant à la recherche de lui-même et de son fils. Il domine le film avec sa silhouette dégingandée, un corps pas si facile que ça à employer. Faye Emerson dans le rôle de Gloria est excellente aussi, bien que son rôle soit plus étroit. Il y a beaucoup d’énergie dans la direction des acteurs qui semblent tous plus enragés les uns que les autres. On retrouve des figures connues, comme Sam Levene qu’on avait remarqué dans le rôle du policier à la retraite dans The killers de Robert Siodmak et qui ici incarne un autre policier, Tonetti. Si la plupart des seconds rôles sont bons, il faut donner tout de même une prime à l’excellente Mary Boland qui joue Smitty. Ce » sera ici son dernier film dans sa très longue carrière, mais elle passe facilement d’un état de désespoir rentré à une arrogance sans borne, à l’étalage de sa méchanceté avec une grande facilité.

Max poursuit son agresseur dans le métro

Très bon film noir avec beaucoup d’intensité, un peu méconnu tout de même, ce n’est pas un film à gros budget, mais ce n’est pas un film fauché non plus. Produit par la firme indépendante d’Edmund Dorfmann, Laurel films, il y a une liberté de ton qu’on ne trouvait pas chez les majors, en ce sens il se rapproche des séries B. Le film a reçu des critiques positives à sa sortie, mais il demanderait une réhabilitation et surtout une meilleur copie que celles qu’on peut trouver ici ou là.

Max est cette fois confronté à Smitty

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/a-cry-in-the-night-frank-tuttle-1956-a131693342

[2] http://alexandreclement.eklablog.com/la-soif-du-mal-the-touch-of-evil-orson-welles-1958-a125351608

[3] La photo est signée Gerald Hirschfeld, mais c’est bien Russel Harlan qui s’y est collé.

[4] Il a travaillé sur quelques grosses productions comme Lust for life de Vicente Minnelli, ou avec Howard Hawks et Billy Wilder. Il est un peu étonnant de le retrouver sur cette production manifestement à petit budget.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 20 Décembre 2021 à 08:30

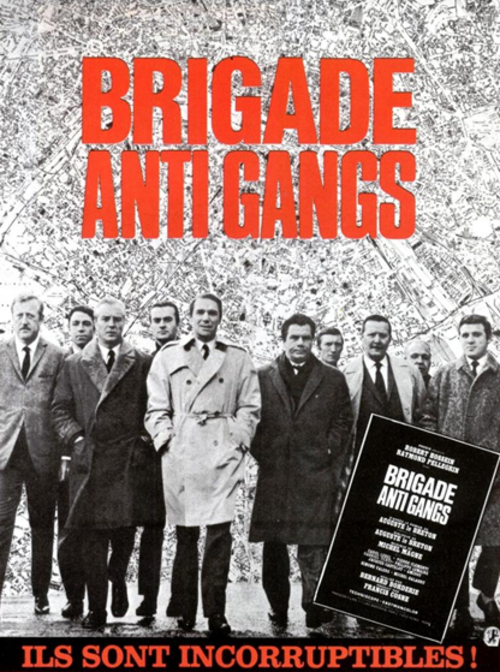

Bernard Borderie qui était lui-même le fils d’un producteur à succès, Raymond Borderie, a commencé à avoir du succès avec La môme vert-de-gris, avec Eddie Constantine, le premier Lemmy Caution, avec qui il tournera plusieurs films, puis ensuite il mis en scène les aventures du Gorille, un agent de services secrets français, incarné par Lino Ventura qui vit grâce à Le gorille vous salue bien, sa carrière en tant que premier rôle décoller. Il avait donc une expérience à la limite du film noir. Il avait aussi cherché sa voie du côté des films de cape et d’épée, Pardaillan, Les trois mousquetaires, etc. En 1964 il se lança avec un très grand succès dans l’adaptation des romans d’Anne et Serge Golon, la série des Angélique. En 1966 il adapta donc un roman d’Auguste le Breton, Brigade anti-gangs. Auguste Le Breton qui aimait bien dans la vie courante jouer les voyous, à cause de ses amitiés avec de grosses pointures du milieu, avait en quelque sorte changé de camp en abandonnant la chronique des bandits pour celle des poulets. Cette reconversion au service de la loi contre des voyous manifestement dégénérés eut un énorme succès. Il créa donc une série Bontemps et la brigade anti-gangs qui eut une trentaine de romans. Pour ma part je préfère ses chroniques voyoutes où il se laisse aller à manier une langue argotique, bien mieux que les Simonin ou les Audiard. Pour l’année 1966, tandis que Denys de la Patellière montait Du rififi à Paname avec Jean Gabin, et en attendant que Verneuil mette en route Le clan des Siciliens avec le succès qu’on sait, Bernard Borderie travaillait sur Brigade anti gangs. Il choisit Robert Hossein comme tête d’affiche, ce dernier étant au zénith de sa popularité en France, en Italie, mais aussi dans le reste de l’Europe. Comme on le voit, l’œuvre d’Auguste le Breton a fourni de nombreux sujets de films noirs, Du rififi chez les hommes avec Robert Hossein dans un petit rôle de drogué[1], Du rififi chez les femmes toujours avec Robert Hossein, mais cette fois en tête d’affiche[2]. Parmi les belles adaptations de le Breton, on peut ajouter Rafles sur la ville de Pierre Chenal, avec Charles Vanel et Michel Piccoli[3]. Tous ces films, avec Brigade anti gangs que je préfère aux grosses productions comme Le clan des Siciliens ou Du rififi à Paname.

Le commissaire Le Goff est à la tête de la brigade anti-gangs et essaie de coincer l’homme du vendredi qu’il soupçonne d’être Roger Sartet qui camoufle ses activités délictueuses derrière son activité de patron de restaurant. Sartet est sous surveillance. Les anti-gangs ont eu vent d’un hold-up qui doit avoir lieu, mais malgré leur surveillance, il ne se passe rien. La semaine suivante, toujours un vendredi, alors que Sartet est en train de pêcher à la mouche dans le midi, Le Goff apprend qu’il revient directement en avion. Alors qu’il jouait chez lui avec son frère, avant-centre de l’équipe de France. Il rassemble ses troupes, cependant Sartet échappe à la surveillance des policiers. Pourtant le hold-up a bien lieu, à l’endroit indiqué. Mais la bande à Sartet est très rusée, elle déjoue le piège en bloquant les bagnoles des flics et en ouvrant le feu. Un des hommes de Le Goff est mortellement blessé, tandis qu’un membre de la bande a été touché à la jambe. La bande se sépare, Sartet et son complice comprenant qu’’ils allaient avoir les flics sur les reins, cachent leur butin et les armes dans une valise qu’ils planquent dans un chantier au milieu d’un monticule de béton. Sartet voit que son ami est blessé, mais pas grièvement. Ils rejoignent le restaurant de Sartet où des jeunes désœuvrés, un peu voyous tentent de s’amuser avec la fille de Sartet, Angèle. Mais les flics sont là, et ils embarquent Sartet et « Paletot-de-cuir » pour les interroger à la PJ. Cependant Sartet a le temps de signaler à sa fille où il a caché sa valise et lui demande de la récupérer. Les interrogent longuement les deux voyous, mais n’obtiennent rien d’eux, sauf qu’à un moment on se rend compte que Paletot-de-cuir est blessé. Voyant que la blessure est issue d’un coup de feu, ils se font plus pressant, mais Paletot-de-cuir ne dit rien. Trois-pommes qui est aussi l’amant d’Angèle l’aide à récupérer la valise. Voyant tout cet argent et les armes, il s’imagine aller délivrer Sartet en attaquant la PJ ! Et c’est ce qu’il fait avec ses copains en leur donnant à chacun de l’argent. Ils arrivent dans les étages et vont semer la confusion, Paletot-de-cuir prend une arme et tire, Sartet tente aussi de s’enfuir, mais Le Goff le rattrape dans les escaliers. Cette tentative ayant lamentablement échoué, Platetot-de-cuir est mort, les jeunes voyous imaginent de prendre en otage le frère de Le Goff. C’est ce qu’ils font après que Jobic ait assurer la victoire contre la Norvège en marquant un but. Ils vont proposer à la police d’échanger Sartet contre Jobic. Contre l’avis du commissaire, le directeur de la police prend pourtant la décision de libérer Sartet. Celui-ci est pris en filature par la police mais parvient à s’échapper en se déguisant en curé, avec une soutane que Louis XIV, un de la bande à Trois-pommes lui a donné. Sartet parvient à rejoindre le repère de Louis XIV où Jobic était détenu. Mais entretemps, Le Goff a mis la main sur Beau-Môme à cause de ses dépenses, les flics le bousculent un peu et il se met à table. Alors que Sartet ne veut plus libérer Jobic, la police arrive et cerne la maison. Sartet sort en menaçant de tuer Jobic. Le Goff hésite, mais sous les injonctions de son frère il avance tout de même. Sartet va peut-être tirer, mais Trois-pommes qui est sorti l’assommé et s’enfuit. Mais l’endroit est cerné, et un policier trop zélé le mitraille.

Le Goff comprend que la bande n’interviendra pas

L’auteur du livre ayant participé à l’écriture du scénario, il est difficile de dire qu’il s’est trahi. Histoire parfaitement linéaire et sans surprise. Lorsque Auguste Le Breton s’était lancé dans ce qui allait devenir une série, on parlait beaucoup des antigangs comme d’une nouvelle sorte de police d’intervention rapide, travaillant en flagrant délit. Je crois que Bernard Borderie voulait se lancer dans un film noir à l’américaine, avec une sorte de vérité un peu documentaire. L’ensemble est présenté comme un affrontement sans merci entre une bande de malfaiteurs rusés et des policiers tout à fait besogneux. Thème éculé s’il en est, mais l’originalité provient plutôt d’un autre thème, celui de la jeunesse perdue. Si Sartet est un gangster à l’ancienne, avec sa cruauté et ses amitiés, il est confronté par la force des choses à la jeunesse de la fin des années soixante. Cette jeunesse qui zone non loin du restaurant de Sartet, n’a pas de vraies ambitions, sauf pour Trois-pommes de redevenir un jour un chanteur de rock à succès. Au fond, même si elle a pour philosophie de ne jamais travailler, elle se contente de peu, écoute de la mauvaise musique et monte des coups foireux. Cette jeunesse est ambiguë, elle professe aussi bien son admiration pour le truand chevronné qu’est Sartet, mais aussi pour le footballeur professionnel. Maladroite dans ses élans, c’est par sa faute que le drame survient, on peut se demander ce qui se serait passé si la bande n’était pas intervenue pour délivrer Sartet contre qui les preuves étaient des plus maigres. C’est donc le compulsif Trois-pommes qui est à l’origine du drame. Rocker à la retraite, semi-clochard, c’est le raté parfait. Dans l’esprit d’Auguste Le Breton, il y a toujours de la tendresse quelque part quand il aborde la jeunesse délinquante, il en venait, même s’il sait leurs limites sur le plan moral. Ce sont des victimes de la société, des enfants abandonnés trop tôt à eux-mêmes.

Il demande au directeur de pouvoir encore travailler sur la piste Sartet

Le portrait de Sartet comme celui de ces jeunes gens paumés est plutôt réussi, par contre, le scénario a bien du mal à humaniser et faire vivre les policiers, ils apparaissent assez ternes, trop mécaniques par contraste. Sartet est un truand arrivé qui a de l’argent, qui fréquente la haute société, préfet et chefs d’entreprise, mais c’est plus fort que lui, il lui faut faire des mauvais coups, parce que c’est sa vie ! Evidemment, ce n’est pas un film où les femmes ont un rôle important. Elles sont toutes en retrait dans cet affrontement à mort. La femme de Sartet est surprise d’apprendre que son mari est un voyou – ce qui est un peu invraisemblable tout de même. Sa fille est un peu plus impliquée, bien qu’elle laisse finalement l’initiative à cet imbécile de Trois-pommes qui mets la main sur le magot et qui ne fait que des conneries. Du côté des flics ce n’est pas mieux Le Goff habite chez sa mère avec son frère et sa femme qui lorgne en permanence le footballeur, mais elle ne fait rien de répréhensible et garde la maison en attendant que son mari revienne de ses longues journées de traque et daigne la regarder. Elle est sous la garde en quelque sorte de la mère. Vous me direz que nous somme en 1966, mais cependant la libération des mœurs était déjà bien avancée, Brigitte Bardot était passée par là. On peut aussi critiquer le fait que les jeunes voyous sont un peu caricaturés.

Larmeno se fait descendre

Bien qu’elle contienne un certain nombre de bonnes choses, la réalisation est assez moyenne. Le hold-up et la mort de Larmeno sont très bien menées. La scène finalement est aussi assez émouvante. Mais entre les deux ça se traine un peu. Le rythme n’est pas très bon et surtout nous voyons des policiers qui ne savent pas trop quoi faire. Les scènes où on voit Le Goff et son frère jouer au football dans un jardinet très étroit ne sont pas bonnes. Du reste la fausse représentation du match de foot – un match qui a bien eu lieu d’ailleurs et avec le même score – est extrêmement poussive. Mais ça c’est toujours très difficile, sauf à avoir d’énormes moyens, sinon il faut se contenter de plans resserrés. La photo est bonne et met très bien en valeur un choix judicieux des décors naturels. Ceux-ci mettent en scène l’opposition entre des réfractaires au travail et à la modernité et ceux qui veulent les y soumettre. On voit donc un Paris en train de changer de visage et de passer à la bétonneuse des pans entiers de la vieille cité, comme un regret. La scène où Sartet cache la valise pleine de pognon dans un monticule de béton, est assez édifiante, et montre qu’il n’a aucune chance de la retrouver, ce n’est pas seulement des billets qui sont enfouis sous le béton, c’est l’âme même de la truanderie et sa poésie. Le Breton aimait bien ces contrastes entre richesse et pauvreté, comme un prolongement de l’opposition entre les vieux et les plus jeunes, ça lui parlait sans doute de sa propre existence. Dans les scènes d’action, il y a de jolis mouvements de caméra, par exemple les poursuites en voitures, ou encore la mort de Larmeno qui se fais tuer en pleine course. Mais Borderie a plus de difficulté à filmer les espaces étroits de la PJ, et les interrogatoires sont laborieux.

Sartet et paletot de cuir s’en vont en camion pour éviter les barrages

Il y a aussi des idées intéressantes dans la manière dont sont filmés les escaliers du Quai des orfèvres lors de l’attaque de la PJ. Parmi les autres scènes bien mises en valeur, il y a la transformation de Sartet en curé en plein milieu de La Samaritaine, grâce à Louis XIV, alors qu’il est surveillé de tous les côtés par la police. Il se change dans les toilettes et repart avec un autre curé ! Notez que le rusé truand s’appelle Sartet, comme dans Le clan des siciliens. Si le premier, est incarné par Raymond Pellegrin, le second a le visage d’Alain Delon. Mais ce sont les mêmes personnages dans l’esprit de Le Breton. D’ailleurs dans Le clan des Siciliens, on retrouve Le Goff, mais cette fois incarné par Lino Ventura, mais toujours à traquer Sartet qui s’évade d’une façon spectaculaire ! Parmi les défauts dans la mise en scène elle-même il y a cette incessante manie de Le Goff d’allumer des cigarettes. Certes à cette époque les flics fumaient et fumaient beaucoup. Mais là c’est un peu trop, on l’impression que le caractère de Le Goff se résume à cela.

Sartet est arrêté

Ce n’est pas un film à très gros budget, mais ce n’est pas un film fauché non plus. Du côté de la distribution, c’est intéressant. Robert Hossein dans le rôle de Le Goff est à contre-emploi, lui qui a tant et tant joué les voyous. Ici il parait curieusement éteint, sans qu’on sache ce qui cloche dans son jeu. Engoncé dans un imperméable mastic, il n’arrive pas à dégager un minimum d’humanité. Derrière il y a le toujours excellent Raymond Pellegrin dans le rôle de Sartet. On ne le dit pas assez, c’est un acteur très fin, très subtil dans son jeu, mais trop souvent cantonné dans les années soixante à des rôles toujours un peu similaires. Il retrouvera encore Robert Hossein un peu plus tard dans l’excellent film du regretté Jean Larriaga La part des lions[4]. Notez que la même année il jouera un autre truand, Paul Ricci, dans le superbe film de Melville, Le deuxième souffle d’après le roman de José Giovanni[5]. Les autres rôles sont un peu étroits. Gabriele Tinti joue Jobic, le frère de Le Goff, sans trop d’entrain, et en souriant niaisement. Il y a Michel Galabru dans le rôle de Larmeno, mais il n’a pas trop de temps pour faire valoir son talent, il meurt dès le début du film. Robert Dalban dans le rôle de Paletot-de-cuir est très bon, mais cet acteur est toujours très bon quel que soit le rôle qu’on lui donne. On retrouve Philippe Lemaire, un habitué du cinéma de Bernard Borderie, dans le rôle de Rondier, un des inspecteurs de Le Goff. Il a une bonne scène vers la fin quand il met des tartes dans la gueule de Beau Môme pour le faire parler. Pierre Clémenti qu’on présentait comme le jeune premier moderne, affichant un physique différent, en fait des tonnes dans le rôle de Trois-pommes.

Le Goff interroge Sartet longuement, espérant le faire craquer

Si le sujet est intéressant, il aurait pu être une sorte de poliziottesco parisien avant l’heure, la réalisation reste trop timide. Ça manque de cruauté, on aurait pu approfondir un peu plus la relation entre le frère de Le Goff et la femme de ce dernier, tracer un portrait un peu moins niais des jeunes de la périphérie par exemple. Mais même comme ça le film se voit. Le film fit, à sa sortie, des scores honorables en France, en Italie et en Allemagne, suffisamment pour rapporter de l’argent, la critique l’a boudé évidemment. Mais il a depuis un moment disparu des circuits, et on n’en trouve plus que des copies assez pourries sur les réseaux – ça se voit avec mes captures d’écran. Je crois qu’il serait intéressant de le ressortir dans une copie propre, ne serait-ce que pour l’ambiance d’époque de ce film.

Trois-pommes est époustouflé par découverte de la valise de Sartet

Sartet s’est déguisé en curé pour passer inaperçu

Sartet ne veut pas libérer Jobic

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/du-rififi-chez-les-hommes-jules-dassin-1955-a176847784

[2] http://alexandreclement.eklablog.com/du-rififi-chez-les-femmes-alex-joffe-1959-a114845080

[4] http://alexandreclement.eklablog.com/la-part-des-lions-jean-larriaga-1971-a114844706

[5] http://alexandreclement.eklablog.com/le-deuxieme-souffle-jean-pierre-melville-1966-a187330850

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 16 Décembre 2021 à 08:30

J’avais dit tout le bien que je pensais de l’énorme travail de Lionel Guerdoux et Philippe Aurousseau lors de la parution de leur premier volume, Berceau d’une œuvre, où ils nous avaient fait découvrir des textes très rares et étonnants qui montraient non seulement le talent précoce de Frédéric Dard, mais aussi la diversité incroyable de sa palette[1]. Les voilà qui récidivent cinq ans après avec cet énorme ouvrage. Le principe reste le même, mettre à disposition des textes qui élargissent l’image qu’on peut se faire de Frédéric Dard, trop souvent ramenée à San-Antonio et aux romans noirs des années cinquante.

Trois groupes de textes sont ici présentés. D’abord des nouvelles, des courtes fictions dont la plupart, sur cette période sont signées de pseudonymes. On trouvera de nombreux textes signés Montera ou Montéra, des textes légers, des parodies de reportages, et une approche de l’histoire de France qui ressemble à celle que San-Antonio développera en 1964 avec L’histoire de France vue par San-Antonio[2]. On trouvera aussi quelques petits textes signés San-Antonio qui parlent aussi de l’histoire de France. C’est la grande innovation de cet ouvrage. Il y a ensuite une superbe nouvelle signée Frédéric Dard, Une fille pas comme les autres, tirée d’un hebdomadaire, La bataille, elle est au tout début de l’ouvrage. Rien que pour ce texte le livre vaut le détour. Cette longue nouvelle anticipe en effet au moins deux ouvrages signés Frédéric Dard, Ma sale peau blanche et La dynamite est bonne à boire. Ensuite il y a des textes de circonstances qui ont été écrits par Frédéric Dard lui-même, enfin des textes produits par des journalistes sur les activités multiples de Frédéric Dard, ce sont des textes promotionnels ou des textes critiques qui nous permettent de comprendre comment dans les années cinquante-soixante, la littérature et le cinéma populaire étaient très mal reçu en France.

Les auteurs se sont aussi intéressés à ce que gagnait Frédéric Dard au début des années cinquante en cumulant les droits d’auteurs pour le théâtre, le cinéma et pour les romans à partir des comptes de Jean Birgé. Il est intéressant de voir que la machine tourne à plein rendement vers le milieu de la décennie. Ils en déduisent cependant un peu trop vite que les droits d’auteur en tant que dramaturge expliquent le retrait au moins provisoire de Frédéric Dard de ce domaine. Certes il va être peu à peu absorbé par le cinéma, au point même qu’il se fera metteur en scène, mais en réalité ce retrait peut s’expliquer aussi par les échecs qu’il subit à cette époque dans le domaine. Il y reviendra périodiquement, souvent d’ailleurs sur l’impulsion de Robert Hossein. Et d’ailleurs, alors que San-Antonio voit son lectorat décliner avec le vieillissement de la population, les pièces de Frédéric Dard continuent à être jouées. Pierre Assouline avait avancé que Frédéric Dard continuerait d’exister par le théâtre, il visait l’adaptation de Liberty bar, un roman de Georges Simenon, qui était signé Frédéric Valmain, et qu’il attribuait à la plume de Frédéric Dard[3].

Bien que Lionel Guerdoux et Philippe Aurousseau s’intéressent à la question des pseudonymes sur cette période, ils ne parlent pas de Valmain. Ils examinent un certain nombre de romans pour réfuter quelques pseudonymes et pour en confirmer certains. Sur ce point difficile je ne suis pas tout à fait d’accord avec eux. Donnons un exemple. Ils nous disent que L’affaire d’une nuit, roman signé Alain Moury[4], est certainement de la plume de Frédéric Dard, je pense que c’est très juste. Mais comme Moury est aussi le signataire de six romans d’espionnages dont les intrigues rappellent souvent celles de San-Antonio, on peut se poser la question de savoir qui les a véritablement écrits. Je pense qu'à travers ce roman Frédéric Dard recherchait un prix littéraire et voulait se sortir de cette image de marque qui était la sienne, celui qu'un producteur de romans noirs à la chaîne, un peu à la manière de Romain Gary devenant Emile Ajar.

Toujours dans la même veine, ils mettront en évidence les relations proprement contractuelles entre Frédéric Dard et Marcel G. Prêtre qui faisait du père de San-Antonio le « nègre » d’un personnage bien moins connu que lui. La cinquième dimension, superbe suite de nouvelles, signé Marcel G. Prêtre[5] est certainement de Frédéric Dard, tant par l’écriture que par les thèmes abordés. On ne sait pas combien de livres de Marcel G. Prêtre ont été écrits par Frédéric Dard, mais il est plus que certain que cela dépasse le chiffre cinq comme avance "la famille". Cette affaire de pseudonymes est un sujet très difficile et incertain. Ils supposent comme beaucoup que Les yeux sans visage est la novellisation du film dont le scénario serait dû à Jean Redon[6]. C’est ce que je pensais moi aussi quand j’ai abordé la question des rapports entre Frédéric Dard et la littérature d’épouvante[7]. L’ayant relu récemment, les doutes me sont venus justement à cause du style justement et la longueur du livre. Tout ça pour dire que si on a pas mal de pistes on manque souvent de certitude en la matière, et Frédéric Dard ne nous a guère aidé dans cette quête ! Mais enfin le but des deux auteurs n’est pas de faire le point définitivement sur cette question difficile des pseudonymes, il se trouve plutôt dans la volonté de dresser le panorama le plus complet possible de cette activité multiforme dans laquelle s’est engagé Frédéric Dard. C’est d’ailleurs une démarche plutôt moderne que de voir un écrivain développer une activité intense dans tous les domaines. On le verra de partout, il se fera même metteur en scène !!

Dans cet ouvrage les auteurs s’intéressent forcément aux rapports que Frédéric Dard a entretenu avec le milieu du cinéma pour lequel il a énormément travaillé et qui lui a rapporté tout de même pas mal d'argent avant que les tirages des San-Antonio n'explose dans le milieu des années soixante. Il en était assez amer[8]. Dans ce domaine que j’ai exploré un petit peu, il y a quelques réussites et beaucoup de déceptions, mais au-delà il y a que les réussites des romans de Frédéric Dard au cinéma ont été plutôt mal accueillies. La critique n’aimait pas Robert Hossein par exemple. Il est bizarre de voir comment Bertrand Poirot-Delpech qui dans Le monde tressera des louanges à San-Antonio pour ses gros romans, descendait allègrement les films noirs qu’on avait tirés de l’œuvre de Frédéric Dard. Aujourd’hui on réhabilité cet apport, y compris aux Etats-Unis[9], et c’est tant mieux. On apprendra aussi que Le vampire de Düsseldorf était un projet très ancien de Robert Hossein. On l’oublie aussi un peu, mais avant de devenir l’égérie de la Nouvelle Vague, Jeanne Moreau fut l’interprète assidue des scénarios tirés des romans noirs de Frédéric Dard.

Du point de vue de la forme, si les textes sont nombreux, les images jouent aussi un rôle très important. Ce sont des images tirées des revues et journaux d’époque. Ce qui permet de remettre les textes dans leur contexte. L’ensemble rénove considérablement l’approche qu’on avait de l’œuvre immense de Frédéric Dard, quand on croit bien la connaître, on finit toujours par en découvrir de nouveaux aspects. Bref c’est un très beau cadeau de Noël pour les dardophiles !

Pour commander ce livre, suivez ce lien https://www.toutdard.fr/commande-talents-du-maitre-dard/

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/lionel-guerdoux-et-philippe-aurousseau-berceau-d-une-oeuvre-dard-frede-a127485814

[2] Fleuve noir, grand format, 1964.

[3] Alexandre Clément, L'affaire Dard/Simenon, La nuit du chasseur, 2012

[4] Robert Laffont, 1959

[5] Fleuve noir, 1968.

[6] Fleuve noir, 1959.

[7] Frédéric Dard, San-Antonio et la littérature d’épouvante, Les polarophiles tranquilles, 2009.

[8] San-Antonio, Je le jure, Stock, 1975.

[9] https://frenchmorning.com/11-classiques-du-film-noir-francais-au-roxie-theatre-de-sf/#:~:text=Le%20vendredi%2C%20un%20hommage%20sera,de%20chute%20%C2%BB%20(1970)%20avec

1 commentaire

1 commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique