-

Par alexandre clement le 25 Octobre 2021 à 08:30

Crépuscule du film noir première manière, c’est le dernier film de John Berry avant son exil pour la France où il entamera une nouvelle carrière grâce à son ami Eddie Constantine. C’est aussi son film le plus célèbre, et probablement le meilleur et le plus intéressant. Tourné en pleine période de chasse aux sorcières, ce fut aussi le dernier rôle de John Garfield qui était lui aussi harcelé par l’HUAC pour ses sympathies communisantes. John Berry, lui, avait été membre du parti communiste. John Berry, né Jak Szold, et John Garfield, né Jacob Garfinkl, étaient aussi également juifs et donc des cibles évidentes pour l’HUAC qui s’appliquait à tuer toutes les voix dissidentes. Notez que John Berry comme John Garfield étaient newyorkais et qu’en s’attaquant à eux on détruisait aussi d’une certaine manière l’implantation d’une industrie cinématographique dissidente à New York pour accélérer son regroupement en Californie selon la vieille loi de l’économie du marché de la division du travail et des économies d’échelle, mais en même temps cela amenait le cinéma vers des formes plus lisses, plus consensuelles et sans doute moins dérangeantes.

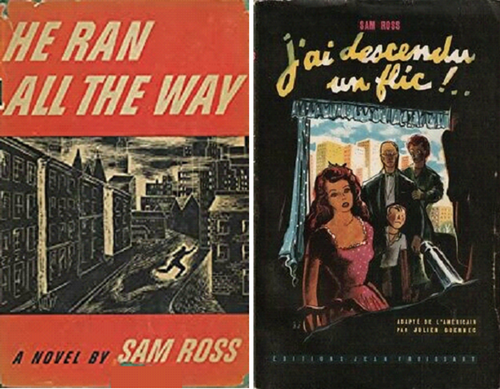

L’origine de ce film est le roman de Sam Ross, né Samuel Rosen à Kiev, republié aussi sous le titre de Menaces dans la nuit chez Christian Bourgois, un écrivain traduit dans la série noire et dont un autre roman, Le grand frère a été misérablement adapté et massacré en France par Francis Girod en 1982. De Sam Ross on ne sait pas grand-chose, si ce n’est que la plupart de ses romans n’ont pas été traduit en France et qu’il a beaucoup travaillé par la suite pour la télévision, qu’il était juif immigré d’Ukraine et sympathisant de gauche. Il semble que ce soit John Garfield qui ait acheté les droits du roman avec l’intention de produire le film et qui a également engagé John Berry pour le réaliser, suivant la même démarche qui l’avait amené à produire Force of evil, le chef d’œuvre d’Abraham Polonsky[1]. Cette façon de mêler l’histoire criminelle à une critique sociale est clairement revendiquée. Le scénario va être écrit par deux autres blacklistés pour leur communisme revendiqué, Dalton Trumbo sous la signature de Guy Endore, et Hugo Butler. Le premier est bien connu des amateurs de films noirs, oscarisés plusieurs fois, y compris sous un faux nom pour Roman holiday de William Wyler en 1954 et pour The brave one d’Irving Rapper en 1956, il est connu pour l’excellentissime Gun Crazy de Joseph H. Lewis[2]. Le second a travaillé entre autre avec Joseph Losey, un autre blacklisté, sur The big night[3], mais auparavant il avait déjà travaillé avec John Berry sur Miss Susie sagle. Ce film est presqu’une histoire de famille au moins sur le plan politique et intellectuel. Il a donc, au-delà de ses qualités esthétiques, une importance historique en ce sens que ce seront les derniers feux de la gauche d’Hollywood, cette gauche qui croyait qu’elle serait assez forte idéologiquement pour imposer ses marques et une lecture contestataire de la réalité et aller ainsi dans le sens de l’histoire. Cette petite communauté sera détruite systématiquement par l’HUAC, au moins provisoirement, et elle ne reprendra pied que peu à peu en 1960 avec la réhabilitation de Dalton Trumbo.

Molin interpelle Nick et lui rappelle qu’ils ont une affaire

Nick Robey est un bon à rien, il fait le désespoir de sa mère chez qui il vit. Ayant besoin d’argent, il retrouve Al Molin avec qui il envisage de commettre un hold-up. Il s’agit de braquer la paie des ouvriers d’une usine. Le coup apparaît facile, mais si Nick arrive à s’emparer de la sacoche contenant l’argent après avoir assommé le comptable, un policier intervient. Il les pourchasse, abat Molin et Nick doit le flinguer à son tour pour pouvoir s’échapper. Il s’enfuit, et comprenant qu’il va être rapidement traquer, il se réfugie dans une piscine où il va se mêler à la foule des baigneurs. Il fait très chaud. Là il va faire la connaissance de la jeune Peg qui essaie d’apprendre à nager, et il va profiter pour partir avec elle. Il la raccompagne chez ses parents et finit par pénétrer dans l’appartement. Le père de Peg travaille dans un journal, il est typographe. Il va avec sa femme et son fils au cinéma. En rentrant, Nick croit qu’il l’a dénoncé. Mais se faisant il se dévoile et avoue être le meurtrier recherché par la police. Il va devoir prendre toute la famille en otage en attendant de pouvoir repartir. Pendant ce temps la police le recherche chez sa mère qui aimerait bien être débarrassée définitivement d’un fils aussi encombrant. Dans le huis clos de l’appartement, des rapports complexes entre Nick et la famille Dobbs vont se développer. Nick aimerait bien qu’elle l’adopte et il tente de faire le sympathique en leur offrant un bon repas. Mais rien n’y fait, toute la famille a peur de lui, sauf sans doute Peg. Pour tenter de sortir de cette impasse, Nick demande à Peg, à qui il donne 1500 $, d’aller acheter une voiture et de partir avec lui. Elle accepte, contre l’avis de son père. Pendant ce temps la mère de Peg va à la police pour dénoncer Nick. Mais la voiture achetée par Peg qui doit subir une petite réparation, tarde à arriver. Nick perd son sang froid et croit que Peg l’a vendu. Tentant de s’enfuir, il va se retrouver nez à nez avec le père de Peg qui lui tire dessus. Il le manque, dans la fusillade, Nick a perdu son arme, il demande à Peg de la lui donner afin de se défendre contre son père. Mais celle-ci l’abat, il termine sa course dans le ruisseau alors même que la voiture que Peg a acheté arrive.

Dans sa fuite, Nick abat un policier

L’histoire d’un gangster aux abois prenant en otage une famille, c’est aussi celle de Desperate hours que tournera un peu plus tard, en 1955, William Wyler avec Humphrey Bogart. D’ailleurs le film de William Wyler dut subir un procès pour plagiat. Et ce film fera l’objet d’un remake en 1990 par Michael Cimino. Le principe est relativement bien rodé, l’intrusion d’un élément criminel dans une famille paisible vient déranger et une partie de cette même famille finit par sympathiser avec le voyou. Dans Cape fear, les deux versions, celle de 1961 de Jack Lee Thompson, comme celle de 1991 de Martin Scorsese, tout tourne autour de l’attirance sexuelle de la jeune fille pour le voyou qui menace sa famille et plus précisément son père. C’est ce que nous retrouvons ici. La famille Dobbs est une famille très ordinaire et Peggy la jeune fille s’ennuie entre son travail de prolétaire dans une pâtisserie industrielle et l’appartement étriqué de ses parents où elle vit. Son père et sa mère apparaissent vieux et usés par le travail et la routine. On peut penser qu’une partie de son attirance pour le voyou provient de sa volonté d’échapper à la tutelle de son père, une sorte de révolte contre la famille. L’intrusion dans sa vie de Nick qu’elle rencontre à la piscine de façon hasardeuse, bouscule cet ennui, et comme elle se sent plutôt seule dans la vie, c’est une fille timide, elle va être attirée par le médiocre Nick, allant jusqu’à imaginer de partir avec lui, alors qu’il n’a manifestement aucun avenir. Cette relation n’est pourtant pas univoque, et ce bon à rien de Nick qui se sent un peu orphelin, va se donner l’illusion un petit moment d’avoir trouvé une vraie famille, un petit cocon douillet et protecteur auquel il va se raccrocher. Mais cette illusion va se dissiper parce qu’il est une bête traquée et que partant il ne peut faire confiance à personne, ne donnant rien en échange de la protection que la jeune fille lui procure.

Nick cherche à échapper à la police

Il y a donc une relation érotique entre Nick et Peg, les filles sont très souvent attirées par les voyous, c’est bien connue, ce qui leur permet de tout risquer, même si ce voyou est un mauvais cheval. Le cœur de l’histoire c’est cette relation triangulaire entre Peg, Nick et la famille. Des rapports de force vont s’installer et pas toujours en faveur de Nick. La finesse d’analyse des caractères se trouve exactement ici : bien qu’armé d’un revolver qui impressionne, il est contraint de dévoiler ses propres faiblesses. Par exemple lorsqu’il offre un dîner qu’il croit spectaculaire et qui le fera adopter par les Dobbs. Mais dès que le père Dobbs refuse de manger sa dinde, préférant le ragoût de sa femme, il est humilié et rabaissé, renvoyé à lui-même et à ce qu’il représente comme désordre. Il devient méchant. Si le père rejette instinctivement Nick, la jeune Peg se trouve dans la situation d’une mère protectrice et bienveillante vis-à-vis de Nick. En se confrontant à lui, elle passe de l’âge d’enfant à celui d’adulte. Elle perd son insouciance et prend ses responsabilités, elle le comprend. Elle remplace en même temps sa mère dégénérée qui souhaite que les policiers l’abattent ! C’est une chance pour Nick, mais il ne pourra pas la saisir. Il n’en a pas la force, il est usé.

Nick raccompagne Peg chez elle

Cette intrusion remet en question un des piliers du rêve américain, la famille. En effet si Peg trouve plus attrayant de partir avec Nick c’est bien qu’elle comprend que l’unité de la famille n’est qu’un mythe embarrassant et castrateur. Cette famille ordinaire est aussi une famille prolétaire, avec ses loisirs de prolétaire, elle va une fois par semaine au cinéma, Peg va à la piscine se mêler à une foule compacte. L’horizon est obstrué. Cependant cette famille reste un objet d’envie pour Nick qui vient d’un milieu plus bas, sordide même, au début du film on le voit dans le logement de sa mère, un appartement particulièrement mal entretenu, où tout semble aller à vau l’eau. Mais Nick a des idées fixes, il suppose qu’il ne réussira pas à s’élever par le travail. Il veut une vie facile, de l’argent tout de suite pour aller en Floride l’hiver, et à la montagne l’été. Comme il ne se fait pas confiance, au début il raconte à Al Molin qu’il a eu un rêve prémonitoire dans lequel il était mort dans le caniveau. Cela l’entraîne vers une certaine paranoïa. C’est d’ailleurs parce qu’il n’a pas fait confiance à Peg qu’il mourra. Il reproche à la famille Dobbs de ne pas lui venir en aide, de ne pas avoir l’humanité de le cachait un jour ou deux – même pour un chat vous le feriez – mais lui-même ne leur fait pas confiance.

La police cherche Nick chez sa mère

Le scénario est astucieusement construit faisant en sorte que la police reste en dehors du coup, elle a même toujours un temps de retard. La mère Dobbs s’y rend, contre l’avis de son mari, c’est la seule fois qu’elle prendra une initiative, mais ça ne change rien, le conflit se réglera en famille. La prise d’otages est le révélateur des caractères. Le père a enfin trouvé le courage d’affronter Nick, il s’est procuré un revolver et va tenter de défendre sa fille qu’il refuse de voir partir avec Nick. Au fond il se pose en rival d’un voyou. C’est ce qui va finir par déclencher le réveil de Peg qui finit par se rendre compte que Nick n’est pas un avenir pour elle. Certes on pourrait lire le final comme la reconstitution d’une famille déchirée, mais ce serait bien insuffisant. Elle prend plutôt conscience des limites de Nick quand celui-ci se retourne non pas contre elle, mais contre son père, lui demandant de lui passer le revolver pour l’abattre.

Nick essaie de se faire accepter par la famille de Peg en offrant une dinde

La réalisation est superbe et doit beaucoup à la photo de l’excellent James Wong Howe. Ce dernier avait déjà travaillé avec John Garfield notamment sur Body and soul de Robert Rossen en 1949 où il avait innové en photographiant d’une manière singulière le combat de boxe [4] et encore avant sur They made me a criminal de Busby Berkeley en 1939[5]. Il y a de très belles séquences, et bien sûr tout le final, avec la course dans les escaliers quand Nick pousse Peg devant lui, l’affrontement avec le père, puis la mort dans le caniveau face à la voiture jaune qu’il a tant attendue et qui est enfin arrivée. Il y a une belle conduite des scènes d’action, notamment le hold-up, avec des angles bien choisis pour travailler sur la profondeur et utiliser les ombres pour donner des effets de corridor sans issue. John Berry utilise aussi abondamment les fenêtres comme pour signifier l’impossibilité de passer d’un monde à un autre. Très souvent prises en contre-plongée, elles signifient un univers barré. Nick brisera une fenêtre de son poing hargneux, comme s’il espérait passer au travers et échapper à son destin. L’image de la vitre brisée est celle de l’éclatement de la personnalité irrésolue de Nick.

Peg a acheté une voiture pour s’enfuir avec Nick

Au cœur de la distribution, il y a John Garfield qui joue Nick, un homme usé avant l’âge. Ce qu’il était effectivement dans la vie. C’est un immense acteur, disparut beaucoup trop tôt, il n’avait pas 40 ans, il est très juste, comme toujours. Il ne verra pas le film distribué en salles, il décédera quelques mois avant, d’une crise cardiaque, ne supportant plus le harcèlement incessant de l’HUAC. A ces côtés il y a Shelley Winters, certainement dans un de ses meilleurs rôles. On se souvient d’elle dans Night of the hunter, le chef d’œuvre du film noir de Charles Laughton. Elle aussi était d’origine juive, enfant de la balle, elle commença sa carrière très tôt. Elle n’eut jamais peur de s’enlaidir, de prendre du poids et de jouer des rôles compliqués. C’est une immense actrice. Ici, elle n’a pas de mal à nous faire croire qu’elle est tombée sous le charme de Nick, sur le tournage elle eut d’ailleurs une aventure amoureuse avec John Garfield. Excellente dans ses hésitations, elle est pleine de compassion. La scène où elle se fait engueuler par Nick à propos de la voiture qu’elle n’a pas pu ramener, et où elle n’arrive pas à répondre est toute en finesse, faite de tremblements de lèvres, de sanglots rentrés. De même après avoir tiré sur Nick, elle joue parfaitement de son corps, on la voit s’affaisser, s’abandonner. Le père Dobbs est interprété par Wallace Ford, il a tourné peut-être 200 films, très reconnaissable à sa démarche lourde, il avait lui-même eut une vie de réprouvé, orphelin très jeune, il avait vagabondé très tôt à travers les Etats-Unis, partageant la vie de misère des ouvriers agricoles. Il est très bon dans cette forme d’interrogation pour savoir s’il passera ou non à l’action. J’aime bien aussi Gladys George dans le rôle de la mère dégénérée de Nick. Une vraie harpie comme on les aime au cinéma.

Nick croit que Peg l’a vendu

L’ensemble est excellent, un film noir parmi les meilleurs. Il n’existe pas en France d’édition Blu ray, mais il y a une belle édition du DVD qui était sortie chez Wild Side il y a une dizaine d’années, c’est celle que je possède, elle a l’avantage de contenir un petit ouvrage avec une analyse du film due à Samuel Blumenfeld, et aussi une interview de la fille de John Garfield. Mais elle est maintenant épuisée et se vend au prix de l’or sur Internet. Il faudrait que quelqu’un se décide de nous en faire une belle édition Blu ray, tant la qualité de la photo est bonne. A sa sortie le film fut un succès critique et un vrai succès public, John Garfield était resté un acteur très populaire.

Peg a abattu Nick qui s’effondre devant la voiture

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/l-enfer-de-la-corruption-the-force-of-evil-abraham-polonsky-1948-a114844906

[2] http://alexandreclement.eklablog.com/le-demon-des-armes-gun-crazy-joseph-h-lewis-1950-a114844890

[3] http://alexandreclement.eklablog.com/the-big-night-joseph-losey-la-grande-nuit-1951-a114844882

[4] http://alexandreclement.eklablog.com/sang-et-or-body-and-soul-robert-rossen-1949-a114844804

[5] http://alexandreclement.eklablog.com/je-suis-un-criminel-they-made-me-a-criminal-busby-berkeley-1939-a114844746

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 21 Octobre 2021 à 08:30

Dans la filmographie de John Berry, ce film vient juste après Casbah qui était déjà la troisième mouture de Pépé le moko et qui était en quelque sorte une répétition des incursions de John Berry dans le film noir. Casbah n’avait pas démérité, mais c’était un peu du réchauffé par rapport aux deux premières versions. Tension, avec peut-être moins de moyens, est beaucoup plus original dans la forme et dans le fond. C’était aussi une nouvelle tentative de la MGM pour prendre pied dans le film noir, genre en pleine expansion, mais auquel elle n’avait jamais cru. En vérité c’était surtout Louis B. Mayer qui n’y croyait pas et qui, visant ce qu’il s’imaginait être de la haute culture, trouvait le film noir un peu trop vulgaire. Il voulait des films à la fois optimistes et dont les personnages soient distingués et cultivés. Il pensait que les spectateurs n’avaient pas envie de voir leur quotidien déplorable porté à l’écran[1]. Mais il y vint tout de même parce que dans les années quarante, il fallait bien trouver des moyens de contrer l’influence de la télévision, et comme le film noir marchait, la MGM en fit aussi.

Claire a décidé de quitter son mari

Warren Quimby est le directeur d’un drugstore qui marche plutôt bien, mais qui lui prend beaucoup de temps. Sa femme est plutôt volage, jamais satisfaite, elle le trompe à qui mieux mieux. Un jour elle décide de le quitter pour se mettre en ménage avec le riche Deager. Warren le prend très mal et tente d’aller récupérer sa femme chez son rival. Mais il ne récolte qu’une rouste. Humilié, il va chercher à se venger. Il veut commettre le crime parfait. Il va s’inventer une nouvelle identité, Paul Sothern, enlever ses lunettes, les remplacer par des lentielles et s’installer dans un nouvel appartement.dans cette nouvelle identité, il rencontre pourtant la belle Mary Chanler dont il tombe amoureux. Mais il poursuit son but. Cependant alors qu’il s’introduit dans la maison de Deager pour le tuer dans son sommeil, il n’achève pas son geste. Deager se réveille et Warren lui explique qu’il n’a pas voulu le tuer parce qu’il a pitié de lui et qu’il sait que Claire le trompe lui aussi. Il retourne chez lui tranquillement, pensant qu’il va pouvoir se mettre en ménage avec Mary. Mais Claire revient et lui demande de la reprendre, lui apprenant que Deager est mort. Warren n’a pas le temps de réfléchir que les policiers arrivent et les interrogent, lui et Claire, sur leurs relations avec le défunt. Les policiers repartent et enquêtent sur le fameux Paul Sothern qui a menacer Deager au téléphone. Mais ils ne trouvent pas ce personnage fantôme. Mary Chanler qui ne voit plus Paul Sothern s’inquiète aussi et va voir le bureau des disparus. Ceux-ci savnt que le detetctive Bonnabel le recherche aussi et lui transmettent sa photo. Ils finissent par comprendre que Sothern et Quimby sont une seule et même personne. Pour tenter de confondrfe Warren, ils le mettent en présence de Mary Chanler, mais celle-ci ne bronche pas et fait semblant de ne pas le reconnaitre. Devant cette impasse, Bonnable décide d’employer une autre méthode et tente de séduire Claire qu’il sait assez facile. Mais celle-ci ne dit rien non plus. Finalement Bonnabel va arrêter Quimby sous les yeux de Mary. Il raconte sa vérité, Bonnabel est perplexe et sait que sans l’arme du crime il ne peut rien faire. Il va suggérer alors à Claire que justement il va relâcher Warren, faute de preuves. Celle-ci a alors l’idée de cacher l’arme du crime dans la maison de Paul Sothern. Au moment où elle va cacher le revolver, Mary arrive, Warren aussi puis, les policiers à qui elle dit qu’elle recherchait l’arme du crime. Bonnabel lui dit de continuer à la chercher, et évidemment elle la trouve. Mais Bonnael lui dit qu’en vérité Warren n’a pas pu cacher l’arme puisqu’il était en taule. Les jeux sont faits et Claire et démasquée. Warren va pouvoir retrouver son identité et faire sa vie avec Mary.

Warren va se transformer en Paul Sothern

L’histoire est relativement simple, et les rebondissements interviennent au bon moment. Mais la densité du scénario fait qu’en réalité les thèmes développés dans ce film noir sont très nombreux et enchevêtrés les uns dans les autres. Au premier abord il s’agit d’une garce qui manipule son faible mari pour le rendre fou de jalousie en lui démontrant qu’il est juste un minable, la moitié d’un homme. Et celui-ci se rebelle. La première difficulté est que dans cette relation sado-masochiste mal assumée, la garce manipule son mari jusqu’au bout en le poussant justement à se rebeller et on se dit qu’au fond c’est bien ce qu’elle a voulu, retrouver son mari dans toute sa virilité. Si elle semble jouir du spectacle du combat entre son amant et son mari, c’est pourtant elle qui va tuer son amant à l’aide d’un objet phallique, un révolver. Parallèlement, Warren se saisira d’une sorte de harpon – un autre symbole phallique évident – mais il n’ira pas jusqu’au bout manifestant son impuissance véritable. On a là un premier chassé-croisé entre la femme et son époux qu’elle remplace au pied levé pour assumer la virilité du couple dans son ensemble. Warren porte des lunettes, c’est la marque d’un manque de virilité. On verra aussi que Mary est une autre femme protectrice qui vise aussi à faire de Warren un homme, un vrai. D’une manière ou d’une autre on voit que les femmes modernes, Claire comme Mary, ne sont pas des femmes castratrices, mais au contraire des femmes qui veulent restaurer un ordre patriarcal et forcer l’homme qu’elle sont choisi à retrouver sa virilité au risque de disparaître. Faire d’un enfant un homme, n’est-ce pas la tâche d’une mère ? On est donc bien loin de clichés, mais on reste évidemment dans l’ambiguïté.

Warren montre qu’il n’est pas fâché avec Deager

L’argent est le sujet autour duquel toute l’intrigue se noue, mais pas parce qu’une ou l’autre des femmes voudrait mettre la main sur le magot. Dans la rivalité entre Warren et Deager, il y a une compétition monétaire dans la démonstration de la virilité. Warren se tue à la tâche dans son drugstore pour accumuler de l’argent et éventuellement acheter une maison qui ravira Claire. Mais ce plan est contrarié par le fait qu’en travaillant pour accumuler un capital, il perd sa femme. Autrement dit c’est le prix à payer, on ne peut pas avoir les deux, le travail et la femme. Deager au contraire est un oisif qui semble vivre de ses rentes. Cela met Warren à l’écart, ses longs horaires l’empêchent de baiser sa femme qui s’en va rechercher la jouissance ailleurs. Elle cherche un homme qui la viole et se soumet à l’autorité naturelle de Bonnabel qui est grand et qui a du pouvoir sur un peu tout le monde. Il est à l’aise partout où il passe, dérivant dans les redents ambigus de la ville, comme cette salle de boxe où il en impose à des boxeurs qui sont censés être un symbole de virilité. Il en impose aussi d’ailleurs à son coéquipier, le lieutenant Gonsales qui mange des sucreries et qui boit du Coca Cola, tandis que lui s’appuie des forts wiskies. Séducteur et manipulateur, il surpasse Claire dans la duplicité, et c’est probablement cela qui la séduit.

Warren n’arrive pas à tuer Deager

Dans la mécanique de l’intrigue, on ne saurait cependant pas écarter la question du double. La première doublette est celle de Warren Quimby et Paul Sothern. Le second est inventé par le premier qui constate son échec et veut reprendre sa revanche sur la vie. Le premier est un homme tranquille, un citoyen modèle, travailleur, qui n’aspire qu’à fonder une famille et vivre dans un pavillon de banlieue dont se moque sa sulfureuse épouse. A cet instant du film on se demande si au fond Warren n’a pas choisi Claire pour qu’elle le pousse à s’émanciper. C’est en effet elle qui va révéler qu’il possède lui aussi un fond de criminalité. Sous ses apparences tranquilles il se révèle encore pire que Deager qui lui au moins ne cherche à tuer personne. La double identité de Warren va bien au-delà de l’ambiguïté, elle signifie aussi la métamorphose d’un individu qui se révolte contre les rêves moisis de la classe moyenne inférieure. Mais cette affaire de double ne s’arrête pas là, il concerne aussi les deux femmes, Claire et Mary, en vérité Warren veut les deux, la sulfureuse Claire et la douce Mary, cependant il doit agir pour choisir. Ces deux femmes sont les deux faces de la même pièce en réalité. Elles correspondent aux deux rôles qu’on leur fait jouer dans la société américaine de la fin des années quarante. Claire est une image de Vénus, elle vient de la mer et se baigne longuement, comme Vénus, elle est insatiable dans la consommation qu’elle fait des mâles qui passent à sa portée. La discrète Mary est au contraire terrienne et s‘applique à réparer les hommes que Claire a détruit. Elle représente la fécondité et l’enfantement, offrant à Warren une renaissance, sans discussion de ce qu’il a été. Dans ces images doubles, on peut continuer en examinant les relations entre les hommes, Warren est secondé par Freddie, officiellement son inférieur, mais qui le protège en l’accompagnant chez Deager, comme si en s’élevant dans la hiérarchie sociale Warren avait perdu non seulement sa virilité, mais aussi sa capacité de solidarité. Et puis il y a le couple Bonnabel-Gonsales. Le premier est grand élancé, séducteur, le second râblé et gros qui ne pense qu’à manger.

La police enquête sur la mort de Deager

Un autre point de vue est celui du rôle de la police. Celle-ci n’est pas présentée comme un instrument auxiliaire de la justice, mais comme la chose de Bonnabel qui se pique de résoudre une énigme pour démontrer sa force et imposer sa loi. Manipulateur, il manipule les personnes qu’il rencontre mais il manipule la loi, ce qu’il fait pour faire venir la vérité apparaît assez illégal, c’est une forme de privatisation de la justice. Dès l’ouverture du film nous le voyons disserter sur son métier, il le fait en mettant en avant sa façon cynique de procéder et avouant face à la caméra son sadisme, comment il fait mijoter son client pour mieux le faire craquer. Il prend plaisir à cela et il le dit. On le verra tour à tour tourmenter Warren, puis Claire, et même au passage un boxeur dont il nie parce qu’il représente l’autorité, la virilité. Claire se laisse prendre à son jeu parce qu’elle croit à son charme et donc que Bonnabel finira bien par succomber, mais en réalité les deux sont faits du même bois, ils poursuivent un but égoïste et ne s’intéressent pas franchement aux autres qui ne sont que des instruments entre leurs mains.

Les policiers recherche Paul Sothern

Comme on le voit la thématique développée par ce scénario est très riche et c’est sans doute pour cela qu’il faut voir le film plusieurs fois pour en comprendre toute la densité. La réalisation est tout à fait à la hauteur. Le film est introduit par une narration de Bonnabel qui va nous présenter l’affaire à partir d’un flash back qui lui permet aussi de faire un commentaire ironique non seulement sur son métier, mais aussi sur les différents protagonistes de l’histoire. John Berry va opposer le soleil de Los Angeles aux ombres rampantes de la nuit comme deux mondes qui s’opposent. Le premier est bien plus faux que le second, comme si la lumière trop forte de la Californie empêchait d’arriver à l’essentiel. John Berry connaît la grammaire du film noir, que ce soit dans l’utilisation du miroir où Warren s’interroge sur sa véritable identité, sur les stores vénitiens, ou sur les lumières du drugstore, avec ces lampes qui se baladent au dessus de la tête des misérables humains qui s’agitent pour des causes totalement dérisoires. Le découpage est excellent, non seulement parce qu’il donne du rythme à l’histoire, mais parce qu’il multiplie les points de vue en multipliant les angles des prises de vue. Je pense à cette scène où on voit Mary enfermée dans la cabine téléphonique et regardant de loin les policiers en train d’arrêter Warren. Les trois hommes sont photographiés en pied, tandis que seulement une petite partie de Mary est visible à l’image. Il y a la brève incursion de Mary au bureau des disparus, avec ce long couloir où la lumière des lampes suggère que pour le meilleur et pour le pire on va aller vers la vérité. La photographie est très bonne, due au vétéran Harry Stradling, bien qu’on puisse regretter un éclairage un peu pâle pour la scène nocturne où Warren a l’occasion de tuer Deager. Mais cette faiblesse est compensée par la virtuosité des mouvements de caméra, notamment quand il s’agit de donner du volume au drugstore où travaille Warren et Freddie. On a affirmé que les qualités de ce film tenaient beaucoup à la qualité de la photographie, je pense que c’est inexact quand on se remémore les particularités stylistiques de John Berry qu’on retrouvera d’ailleurs dans son dernier film américain avant son exil, He ran all the way.

Mary vient déclarer la disparition de Paul Sothern

Le film est fait en deux parties, la première est centrée autour de Warren et du drugstore, avec une description minutieuse de cette manière de vivre de la classe moyenne, et la seconde est construite autour de l’enquête et des déplacements des policiers. Ceux-ci nous offrent une dérive dans la nuit et dans la ville, avec évidemment plus de décors extérieurs et naturels que dans la première partie. Si on remarque les déplacements de caméra, on peut aussi s’attarder sur les points de vue en enfilade ou en plongée. La visite à la salle de combats de boxe si elle est assez classique, elle utilise aussi parfaitement les contrastes du noir et blanc.

Les policiers comprennent enfin que Sothern et Quimby sont une seule et même personne

La distribution est excellente. D’abord Richard Basehart dans le rôle de Warren, le timide gérant de drugstore qui semble reprendre le rôle qu’il avait dans He walked by night où il jouait le double rôle d’un scientifique tranquille et d’un redoutable criminel[2]. Le fait qu’il ne soit pas très grand donne une bonne explication à sa soif d’émancipation. Face à lui il y a Barry Sullivan dans le rôle du flic cynique et manipulateur qui au contraire joue de sa haute taille pour s’imposer et dominer. Il est très bien. William Conrad à la carrure imposante dans le rôle de Gonsales rend encore plus difficile la position de Warren. On sent bien qu’il ne peut pas fuir. Les femmes sont très bien représentées, d’abord Audrey Totter dans le rôle presqu’habituel pour elle de la garce Claire qui se croit plus maline que les autres. Elle manie aussi bien la séduction que la colère quand elle montre combien le manque de virilité de Warren l’exaspère. Cyd Charisse est peut-être plus étonnante dans le rôle de Mary, certes elle est moins présente à l’écran qu’Audrey Totter, mais elle ne danse pas, c’est déjà ça ! Elle a une scène excellente, toute en subtilité, quand elle est confrontée à Warren et qu’elle fait semblant de ne pas le connaître. Si Lloyd Cought est assez pâle dans le rôle de Deager, Tom d’Andrea se fait bien remarquer dans celui de Freddie qui adore son patron et qui se ferait couper en quatre pour lui.

Mary fait semblant de ne pas reconnaître Paul sous les traits de Quimby

Contrairement à ce qu’on a dit ce n’est pas un film de série B. Il avait bénéficié d’un budget d’un million de dollars environ et faisait une heure et demie. Pourtant le public ne suivit pas et le film fut déficitaire. En France il ne sortit qu’en 1986, et c’est sans doute pour cela qu’il est assez peu souvent commenté. C’est selon moi un des meilleurs films de John Berry et un excellent film noir qui est loin d’être banal comme on le présente le plus souvent. Je l’ai vu plusieurs fois, et à chaque fois je lui trouve de nouvelles qualités, comme si j’étais passé à côté de son importance par un visionnage hâtif.

Mary se cache dans la cabine téléphonique tandis que les policiers arrêtent Quimby

En retrouvant l’arme, Claire s’est trahie

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 17 Octobre 2021 à 08:30

Il y a trois ans François Thomazeau publiait Marseille confidential dont nous avions dit le plus grand bien pour cette capacité de mettre en scène une réalité brute, historique, et des éléments de fiction[1]. Si cet ouvrage nous avait beaucoup plu, c’est moins parce que son titre était décalé de James Ellroy que pour sa capacité de lire une réalité particulière à la ville de Marseille à travers ce mélange de fiction et de faits criminels bien réels, comme si cela permettait de mieux voir. Dans ce deuxième volet qui se passe entre l’incendie des Nouvelles Galerie et la Libération, on va trouver et retrouver des personnages qui ont bel et bien existé, comme les voyous Carbone, Spirito, les frères Guérini, Gaston Defferre, et puis des personnages inventés pour les besoins de la cause par exemple Buitton, le maire de la Ciotat Buitton, dont François Thomazeau a trouvé sans doute le nom chez Jules Romains qui s’était lui-même inspiré du vrai maire de La Ciotat, Fernand Bouisson qui fut président de la Chambre des députés, mais qui, contrairement à ce que dit le roman, s’il était bien un collabo et un ancien joueur de rugby, est mort dans son lit à l’âge de 85 ans. Jo Santucci semble décalqué de Jo Renucci. L’inspecteur Bory est un décalque de Pierre Bonny dont le nom reste attaché aux exactions de la Carlingue emmenée d’une main de fer par Henri Lafont. Mais Robert Blémant, sans doute le personnage clé du livre, a bel et bien existé et la plupart des faits que le roman lui rattachent sont réels. Comme dans le premier volet, c’est très solidement documenté

Le Vieux Port dans les années trente

C’est un roman choral qui met en mouvement des figures disparates de Marseille durant une période très agitée et difficile. Mais il y a un fil conducteur qui reprend le thème de la magouille immobilière : raser les vieux quartiers après avoir acheté des immeubles est une possibilité d’enrichissement facile au nom de la nécessaire salubrité. Dans le premier volume Antoine Cardella était mort pour ça. Dans le second, Adèle, sa veuve, et quelques policiers intègres comme Théroz ou Grimal, vont tenter de remonter la piste des commanditaires de l’assassinat qui va se recouper avec les commanditaires de l’incendie des Nouvelles Galeries. Adèle travaille au Perroquet bleu, un des fiefs des Guérini, qui tenait à la fois du bordel, de l’hôtel et du restaurant. Bien qu’il se soit assagi, cet endroit existe toujours. Il a conservé cependant cette espèce de vitrail représentant un perroquet bleu que je lui ai toujours connu. En ce lieu, Adèle croisera des réfugiés qui tentent de s’extraire du piège marseillais pour rejoindre les Etats-Unis, dans une ambiance qui rappelle le roman d’Anne Seghers, Transit[2], ou encore le livre de Jean Malaquais, Planète sans visa[3]. Et bien sûr Marseille, années quarante de Mary Jay Gold[4]. Celle-ci est d’ailleurs présente dans Marseille brûle sous le nom de Mary Fitzgerald, l’amoureuse de Raoul Pixchotte, dans la réalité son amant était Raymond Couraud, un déserteur de la légion étrangère qui passa par l’Espagne pour rejoindre l’Angleterre.

Le quartier réservé à Marseille

Mais le but de François Thomazeau n’est pas de faire un jeu de piste ou un roman à clés. Il est plutôt de montrer des symétries. D’abord celle entre les policiers et les voyous, chacun passant d’un bord à un autre en fonction des intérêts du moment, usant tour à tour de violences extravagantes comme Blémant par exemple. Mais la symétrie se trouve aussi entre les notables et les gangsters qui tous sont motivés par l’argent facile. Cependant la situation politique générale va emporter tout cela et on verra que le souci d’humanité a bien du mal à surnager. En même temps que le couple Mary-Raoul se disloque, c’est toute la société qui est secouée par la violence et cette violence accouchera, bien au-delà des intérêts pécuniers, d’une nouvelle société. Roman noir par excellence, les caractères sont presque tous frappés d’ambiguïté, même Simon Sabiani qui souffrira de la perte de son fils François, même Carbone, mourant bêtement dans un accident de train. L’ambigüité des frères Guérini est présentée par les deux frères, Mémé, plus patriote et engagé directement dans la Résistance et Antoine, plus réservé. Blémant est tout autant ambigu, et encore dans cette période particulière, il agit pour le bien public. Ce sera moins vrai après la guerre. Mais il use d’une violence qui ne l’effraie. Est-ce l’époque ? Son Caractère ? On n’a pas de réponse à cette question. Les personnages les moins ambigus, sont Raoul et Mary, ou encore cette crapule de président Buitton qui, aveuglé par l’appât du gain, n’est finalement pas très précautionneux. la symétrie est encore au rendez-vous avec cet effet de miroir entre la politique et le monde du grand banditisme, comme si celle-ci était la continuation de celui-là par d'autres moyens.

Manifestation des Marseillais le 14 juillet 1942

Ce roman ce n’est pas seulement une leçon d’histoire, quoique cela pourrait tout aussi bien servir à des jeunes générations pour leur former le caractère. On y trouvera des passages remplis d’émotions, par exemple quand on aligne les corps brulés dans l’incendie des Nouvelles Galeries à la Brasserie du Chapitre et que les rescapés de l’incendie manifestent leur désarroi, ou encore dans la mise en scène de la manifestation du 14 juillet 1942 qui se terminera de manière sanglante. C’était un épisode qui m’avait été raconté par ma mère qui l’avait vécu et qui l’avait beaucoup marqué. Et puis bien sûr il y a la rafle dans les vieux quartiers que les Allemands dynamiteront, avec cette honte qui prendra Grimal, spectateur sans doute trop passif, aux tripes.

Janvier 1943, les Allemands rafleront 20 000 Marseillais dans les vieux quartiers, avec l’aide de l’armée et de la police française

C’est un ouvrage passionnant même pour ceux qui connaissent assez bien l’histoire de Marseille durant l’entre-deux-guerres. Nous souhaitons seulement que François Thomazeau ponde une suite parce que l’histoire du banditisme à Marseille après la Libération ce n’est pas triste non plus. Blémant sera assassiné en 1965, puis en 1967 c’est Antoine Guérini qui y passera, entre temps Marseille aura eu la visite intempestive de Pierre Loutrel, dit Pierrot-le-fou, et il y aura eu des morts avec le prolongement des luttes contre les communistes qui étaient, après la Libération, et le retour de Billoux, devenus très puissants, obligeant les socialistes de Gaston Defferre à s’allier avec la droite catholique qu’on appelait bêtement à l’époque le centre. La mort de Vincent Voulant, un ouvrier des Aciéries du Nord, attribuée aux frères Guérini, lors des manifestations de 1947 signera comme la défaite finalement des communistes dans la ville, le début de leur déclin et d’une normalisation longue et difficile, remise en permanence en question.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 13 Octobre 2021 à 08:30

Brian de Palma est très souvent dans l’exercice de style et c’est ce qui l’empêche d’arriver le plus souvent à quelque chose de très personnel ou simplement de prenant. Ses échecs sont très nombreux, par exemple The black dahlia, médiocre adaptation ruineuse du médiocre roman de James Ellroy, et masquent ses rares réussites artistiques, Carlito’s way[1]. Très influencé par Hitchcock, il donne assez peu d’importance à l’histoire, préférant travailler sur les émotions visuelles. Cela fait qu’il a du mal à se positionner entre film noir, giallo, ou horreur. Une certaine facilité technique masque souvent l’inconsistance de ses scénarios. Je pense à The untouchables, ou encore à Scarface. Femme fatale est un autre gros échec, d’abord sur le plan financier, mais ensuite sur le plan artistique. Brian de Palma est totalement responsable de cet échec puisqu’il a également écrit le scénario. Il est même responsable de la distribution. Cependant, ce film présente un intérêt du point de vue de l’histoire du film noir. D’abord parce qu’il exploite une tendance à la mode dans les années quatre-vingt-dix des rapports qu’il peut y avoir entre le crime et le lesbianisme, en ce sens il s’inspire de l’excellent Bound des « frères » Wachowski qui à l’époque n’avaient pas encore changé de genre. Mais si cette filiation est évidente, il lui manque l’humour. Brian de Palma n’est pas un rigolo. Ensuite il utilise l’image récente des femmes tueuses, fortes et machiavéliques, telle qu’on a pu la trouver dans Body heat au début des années quatre-vingts[2], ou un petit peu plus tard dans Last seduction de John Dahl. Également Brian de Palma recyclera les effets de Showgirls de Paul Verhoeven, et comme lui utilisera des femmes grandes et longilignes[3]. La surenchère portera sur le sexe, avec des images scabreuses, et sur le cynisme assumé de la gent féminine en voie d’émancipation. C’est un film de voyeur. Curieusement la plupart de ces films n’ont pas beaucoup marché. Showgirls enregistra de grosses pertes, Femme fatale aussi, Body heat a été un succès, Last seduction également. Cette piste qui tente d’aller vers des formes soft de pornographie souffre sans doute de rester à mi-chemin de ses intentions. Se pose alors la question de savoir ce qui doit être montré et ce qui doit être seulement suggéré.

Laure regarde Bouble indemnity de Billy Wilder

Pendant le Festival de Cannes, Laure Ash qui fait partie d’un trio de voleurs, doit séduire Veronica et pendant qu’elle lui fait l’amour dans les toilettes, un de ses complices va remplacer sa parure de diamants qui vaut 10 millions de dollars par une fausse. Les choses cependant tournent mal, son complice est arrêté, et elle arrive à s’enfuir avec le butin. Elle se cache à Paris, mais un couple croit reconnaître en elle leur fille disparue, Lily. Ils partent à sa recherche. Les complices de Laure sont aussi sur ses traces. Ils la rattrapent et la jettent dans le vide. Les beaux-parents de Lily la recueillent, et Laure pense prendre l’identité de Lily dont le mari et la petite fille sont décédés. Laure dans son bain assiste au suicide de Lily. Cela va lui permettre de prendre l’avion pour les Etats-Unis, durant le voyage elle séduit un très riche homme d’affaires et finit par se marier avec lui. Les années passent, et son mari est devenu ambassadeur des Etats-Unis en France. Cette promotion va l’obliger à revenir en France où ses anciens complices la cherchent toujours. Un paparazzi, Nicolas Bardo, est payé pour prendre des photos de la femme de l’ambassadeur. Il va la poursuivre et y arriver. Cette photo va mettre les anciens complices de Laure sur ses traces. Les services de sécurité de l’ambassade vont essayer de récupérer la photo, mais Bardo l’a déjà vendue. Laure va alors monter une machination pour faire croire que Bardo qu’elle a séduit, l’a kidnappée. Celui-ci va se faire arrêter par la police. Il ressortira cependant libre, sans trop comprendre de quoi il s’agit. Laure va le retrouver et lui expliquer qu’elle a fait tout cela pour extorquer une rançon de 10 millions de dollars à son mari. L’échange va se passer normalement mais Laure tue l’ambassadeur et Bardo, ses anciens complices interviennent, et la jettent dans la Seine ! C’est le moment où elle se réveille dans son bain et empêche Lily de se suicider ! Elle remet les choses en ordre, empêche ainsi Veronica de se faire tuer, et rencontre Bardo qui semble la reconnaître.

Veronica est attirée par Laure qui veut la dépouiller de ses diamants

Le scénario est évidemment une succession d’invraisemblances, mais il recèle quelques astuces intéressantes, le vol des diamants au début du film, puis la machination de Laure pour compromettre Bardo. Mais tout cela n’emmène pas la cohérence de l’ensemble. La faiblesse tient à la vieille astuce du rêve qui permet de remettre les pendules à l’heure et donner une fin assez lénifiante qui ruine le propos initialement sulfureux du film. Lorsque ce film est sorti, il a été très critiqué pour ces personnages qui manquaient de consistance et d’approfondissement. Et il est vrai que dans ce fatras qui recycle des figures connues du film noir et du néo-noir, on a du mal à trouver ses raisons d’exister. Certes on pourra y voir le questionnement d’une identité. Laure devient Lily, devient madame Watts, elle est lesbienne, puis hétérosexuelle. Cette confusion des genres et des identités est l’origine de son action criminelle. Mais cette action criminelle semble n’exister pour partie au moins que dans ses fantasmes. Le problème est qu’il apparaît assez vite que les fantasmes de Laure sont plutôt ceux de Brian De Palma. Si on suit correctement le film, on s’aperçoit que Laure, telle Fantômas résiste absolument à tout. Elle détruit les hommes les uns après les autres comme l’aboutissement de l’émancipation féminine. Veronica n’est pas en reste. Elle est le serpent ! La symbolique est plutôt lourdingue. Mais dans manière de Laure et de Veronica de détruire les hommes, elles représentent clairement le mal et le dérèglement. Ce sont des femmes longilignes, très grandes, toutes les deux font un mètre quatre-vingts. Leur but est la jouissance dont elles excluent les hommes. Quand elles les séduisent, ils ne comprennent rien, à l’instar de Nicolas Bardo, le paparazzi qui se croit très malin mais qui a du mal à suivre les raisonnements de Laure. L’astuce finale c’est juste une remise en ordre de la part de De Palma de ce que doivent être les rapports entre hommes et femmes.

La sécurité de l’ambassade des Etats-Unis surveille Bardo

Dans cette confusion existentielle, les femmes usent de leurs charmes pour utiliser les hommes à leur profit qui sont présentés comme très peu intelligent, Bruce Watts ne comprend pas pourquoi Laure l’épouse, mais la présentation de l’homme c’est ce bar minable et crasseux où Laure va démontrer comment elle maitrise des hommes quasiment restés à l’époque préhistorique. Telle Salomé qui obtint par ses charmes la tête de Jean Baptiste, Laure obtient celle de Watts puis de Bardo, puis enfin celles de ses deux complices. Cette femme n’a peur de rien, elle fréquente les lieux les plus mal famés de Paris, manie le révolver, assomme ou tue celui qui lui résiste. Elle ne doit son salut qu’à son réveil, reniant ainsi tout ce qu’elle a vécu dans le rêve. On pourrait que le final est une leçon de morale envers les femmes qui ne veulent pas tenir leur place. On remarque que dans le rêve de Laure, Bardo se rue sur elle et la baise sans discussion, tandis que dans la réalité, il n’ose pas et elle s’écarte de lui comme d’une tentation malfaisante.

Au premier étage d’un sexshop, Bardo repère Laure

C’est donc bien la femme moderne et émancipée le centre du discours de Brian De Palma. En s’émancipant, elle révèle sa cupidité et sa soif de domination par le sexe, c’est donc bien la sexualité féminine qui est non seulement condamnée, mais condamnée en tant que produisant le crime. La fin du film, quand Laure a constaté que tout est rentré dans l’ordre, les bons sont sauvés et les méchants punis, on voit Bardo la relever, reprenant les choses en main c’est le cas de le dire. Jusque là Bardo n’était qu’un minable petit combinard sans envergure, mais il devient celui qui relève la femme de sa turpitude. On pourrait également penser que c’est parce qu’il a su susciter en elle l’amour et donc que c’est pour ça qu’elle l’épargne dans son rêve et se soumet à lui en mettant un genou à terre dans la réalité. Les relations entre Laure et Veronica sont complexes, si au départ elles ont un aspect sado-masochiste, elles deviennent complices au fil du temps. On comprendra à la fin quand Veronica remettra la valise à Laure, qu’en réalité elles étaient complices depuis le début. Certains ont voulu voir là une opposition entre une logique masculine faite de concurrence et une logique féminine basée au contraire sur la coopération[4]. Il me semble que cette lecture est erronée puisque les deux femmes se sépareront et admettront qu’elles ne se reverront plus jamais.

Laure ouvre à Bardo

De Palma est un cinéaste de l’effet, l’effet visuel dirait-il lui-même. Il y a clairement un sens du décor et un choix intéressant des lieux visités. Le film est une sorte de dépliant touristique pour la France et son Festival de Cannes. Il y a donc une présentation de ce qu’est Paris comme un symbole de la vie facile, ses petits commerces, ses terrasses et ses restaurants, c’est la vision d’un américain. Le bar où se retrouvent des marginaux semble par contre très artificiel, notamment en ce qui concerne le comportement de ses habitués. La séquence du hold-up, même si elle est assez astucieuse, apparaît un peu trop longue. Le rythme n’est pas très bon et quand on voit pour la deuxième fois les mêmes séquences ça devient franchement très lourd. Il y a beaucoup de perspectives en plongées et en contreplongées qui sont un peu la marque de fabrique de De Palma avec les courses dans les escaliers. Bien entendu, le jeu sur le double et la perruque brune semble emprunté à Marnie d’Hitchcock. Sans qu’on sache très bien si cette citation met en cause la frigidité de Laure, ou si c’est pour révéler son caractère double. La séquence qui voit Laure allumer les clients du bar, présentés comme des hommes un peu préhistoriques, afin de susciter la jalousie chez Bardo est également très longue. La photo est un peu trop lisse, elle est due à Thierry Arbogast qui a beaucoup travaillé avec Luc Besson, ça se voit, et parfois, dans les plus mauvais moments, on a l’impression d’être dans un film d’icelui. Cinéphile confirmé, De Palma recycle les effets visuels du film noir, notamment les stores vénitiens, ou encore ces lumières qui surplombent les scènes et qui démontrent une forme d’autorité morale sur les personnages qui se débattent.

Laure se débarrasse de ses vêtements pour faire croire à Bardo qu’elle ne s’en ira pas

Brian De Palma use de ses tics habituels notamment le screen split qui permet de suivre deux points de vue différents en même temps et démultiplier la réalité comme un ensemble de fragments qui ne peuvent se compléter. La citation du film de Billy Wilder est aussi étrange, comme si De Palma voulait se mesurer à Double indemnity qui est considéré comme un des chefs-d’œuvre du film noir. Mais cette citation doit aussi nous faire comprendre les rapports complexes qui existent entre le film et la réalité, comme si Laure s’était trop longtemps laissée abusé par le cinéma dont elle copie le comportement des criminels. Cette scène qu’elle regarde à la télévision en attendant d’aller faire son coup, annonce également ce qui va se passer sur le pont entre elle et Bardo qu’elle a manipulé et qu’elle va tuer. Parmi les autres références moins explicites du film, il y a évidemment David Lynch et Mulholland drive, d’ailleurs Laure portera le nom de Watts, l’actrice Naomi Watts étant une des deux vedettes de ce film.

La police interroge Bardo

La distribution des rôles pose problème, mais pas Rebecca Romijn qui est très bien, elle a de l’abattage, elle semble pourtant avoir été choisie surtout pour sa ligne qui rappelle celle d’Elizabeth Berkley dans Showgirls. On a avancé que c’est Uma Thurman qui devait jouer le double rôle de Laure et Lily, mais elle était enceinte et dut refuser. Elle tournera l’année suivante un autre rôle de femme tueuse dans Kill Bill sous la direction de Tarantino. Il y a ensuite Antonio Banderas qui est particulièrement mauvais dans ce rôle mi-chèvre mi-chou. Certes sil n’a jamais été un très bon acteur, trop cabotin, mais ici il a l’air de s’ennuyer et de ne pas comprendre trop ce qu’on attend de lui. Peter Coyotte est absolument inconsistant dans le rôle de Watts le millionnaire qui devient le mari de Laure, puis ambassadeur des Etats-Unis. Les deux acteurs qui jouent les complices de Laure, Éric Ebouaney et Edouard Montoute, donnent lourdement dans la caricature des méchants. Thierry Frémont qui ne fait que passer dans le rôle du policier Serra qui tente de coincer Nicolas Bardo est insipide au possible, propageant une mauvaise image de la police français, chaussettes à clous et entêtement imbécile. Dans le rôle de Veronica il y a Rie Rasmussen, une autre grande seringue qui sourit à contre temps et qui se dandine comme elle peut pour tenter de faire croire qu’elle roule des hanches.

Dans un bar louche Laure excite les mâles

Le film est un vrai ratage artistique, principalement parce que De Palma a essayé de construire un film avec tous les « trucs » à la mode dans le néo-noir du début des années 2000. La musique est redondante et illustrative, ce qui est la pire des choses au cinéma. Sans doute est-ce un peu tout cela qui va expliquer que le public ne s’est pas massivement déplacé pour voir ce film. Son budget était évalué à 35 millions de dollars et n’en aurait rapporté moins de la moitié. Il a été produit par Tarak Ben Ammar, grand spécialiste des grosses daubes cosmopolites à prétention artistique, mais richement dotées. Il est aussi un grand spécialiste des bouillons. Cependant ce film reste intéressant par ce qu’il représente dans l’évolution du film noir et en ce qui concerne le rôle de la femme toujours aussi castratrice et destructrice, mais ne doutant plus du tout de son pouvoir de séduction et de son rôle futur dans la direction du monde.

Après avoir abattu l’ambassadeur, Laure tue Bardo

Laure donne un nouveau départ à Lily

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/l-impasse-carlito-s-way-brian-de-palma-1993-a126218566

[2] http://alexandreclement.eklablog.com/la-fievre-au-corps-body-heat-laurence-kasdan-1981-a148842518

[3] http://alexandreclement.eklablog.com/paul-verhoeven-showgirls-1995-a130041764

[4] Douglas Kessey, Brian De Palma split’s screen, University Press of Mississipi, 2015.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 9 Octobre 2021 à 08:30

C’est assez étrange, mais si en France on aime le cinéma italien, on l’aime plus pour son intellectualisme, ses comédies un peu grinçantes que pour ses productions à la chaine dans le cinéma de genre comme on dit. Le western spaghetti n’a trouvé ses lettres de noblesse qu’avec Sergio Leone. Et donc le giallo et le poliziottesco ont souffert d’un mépris assez large de la critique cinématographique française qui s’est assez mal émancipée de l’emprise des cuistres de la Nouvelle Vague. Même dans la distribution, ces films ont souffert d’un ostracisme injustifié, alors qu’ils se vendaient bien aux Etats-Unis, en Angleterre, en Espagne ou en Allemagne. Très souvent distribués dans les salles de second rang en France, ils passaient plutôt inaperçus. Les choses changent depuis quelques années. Si auparavant on considérait le giallo et le poliziottesco comme des phénomènes de société, on les regarde un peu plus il me semble comme des œuvres d’art originales. Ces deux segments de la riche cinématographie italienne ont bien entendu à voir avec le film noir. Du reste Alice Laguarda soulignera très souvent les influences d’Hitchcock sur le giallo. Le giallo et le poliziottesco sont apparus un peu en même temps, et on trouve des réalisateurs qui passent avec facilité de l’un à l’autre quand ils ne font pas quelque incursion dans le western, le film de guerre ou le film d’horreur. Mais ces deux genres s’ils ont des proximités, la violence, la mise en scène de la libération sexuelle, présentent aussi des différences très importantes dans la manière de filmer. J’en vois au moins trois fondamentales :

– d’abord le poliziottesco est beaucoup plus porté sur l’action que le giallo qui a un rythme naturellement plus lent, ménageant des plages de temps suspendu, avant que la violence ne se déchaîne. Si le poliziottesco utilise dans sa violence plutôt les armes à feu, le giallo est plus porté sur les armes blanches qui n’élimine pas les corps d’une manière neutre, mais en les découpant à la façon d’un boucher ou d’un chirurgien, le sang doit couler abondamment. Du reste le chirurgien est un personnage récurrent du giallo ;

– ensuite le poliziottesco se veut plus réaliste, il recherche une vérité presque sociologique et documentaire dont se moque totalement le giallo. Ce qui engendre des différences importantes dans l’écriture du scénario, la psychologie des personnages est plus développée dans le giallo, le poliziottesco travaillant plus sur l’exhibition de faits bruts. Cela entraîne l’histoire vers l’imaginaire et en créant quelque chose qui n’existe pas dévoile la vérité des œuvres de fiction ;

Mario Caiano, L’occhio nel labirinto, 1972

– cela va entraîner aussi des différences dans le traitement de la couleur. Le poliziottesco opte pour des couleurs plus naturelles, documentaires, pastellisées si on veut, usées et fatiguées, tandis que le giallo travaille sur des couleurs violentes et tranchées, elles sont vives et fraiches le plus souvent. Le rouge est la couleur du giallo – qui en fait devrait être du jaune ! Il y a une vraie originalité dans le traitement des couleurs. Et si le rouge domine, on y trouve aussi du bleu, du jaune, voire du vert, mais toujours très foncé, avec la volonté de se démarquer de la réalité et de donner un sens à la couleur. Je ne crois pas que cela existe en dehors du cinéma italien.

Lucio Fulci, Una sull’altra, 1969

Alice Laguarda va s’intéresser à l’esthétique du giallo qu’elle désigne comme un reflet de la crise de la société italienne des années soixante-dix. En quelque sorte c’est le contraire du poliziottesco qui attaque bille en tête et d’une manière didactique les travers de la société italienne. C’est donc la forme de l’image, les couleurs, la manière de saisir les décors qui traite de cette question. Ce qui est adéquat avec le fait que les criminels ne sont plus issus des classes prolétaires, mais au contraire des bourgeois dont le principal moteur est plus la perversion que la cupidité. Cela donne inévitablement un rapport avec la psychanalyse, et une approche plus subjective de la crise de l’Italie de cette époque. En ce sens, c’est typiquement italien puisque le sujet est celui de la confrontation d’une société traditionnelle qui se meurt, aux nouvelles valeurs importées d’Amérique, le sexe et l’argent, qui finalement ne produisent que l’ennui au sens d’Alberto Moravia.

Lucio Fulci, Una lucertola con la pelle di donna, 1971

Alice Laguarda emploie le terme de maniérisme pour donner une sorte d’unité au giallo. Le maniérisme doit être compris dans tous les sens du terme, comme la continuation d’une esthétique picturale, mais aussi comme une façon d’intégrer et de désintégrer des éléments du quotidien pour les vider de leur sens immédiat. C’est qu’en effet il y a une méticulosité dans la composition des plans, avec des angles choisis. Mais elle insiste aussi sur l’importance des décors où s’invite le vide, qu’elle définit comme une relecture des films d’Antonioni, avec notamment un démarcage de L’avventura. Contrairement au poliziottesco où le vide est remplacé par le trop plein d’une foule grouillante, le crime se passe plutôt dans des endroits clos. On va donc insister sur les décors, leur géométrie, leur couleur, ou comme dans le film noir sur les longs couloirs qui sont sensés mener à la vérité, mais qui ne mène qu’à la mort. Les formes de l’architecture moderne avec leur verticalité traumatisante sont présentées comme un enfermement sans issu. On ne peut pas en sortir, c’est une forme de critique de la séparation qui mène à la folie, au meurtre et à la disparition. On trouve les prémisses de cette critique de la ville tentaculaire et inhumaine bien évidemment dans le film noir, mais le jeu sur les couleurs lui donne un lustre nouveau.

Mario Caiano, L’occhio nel labirinto, 1972

Egalement Alice Laguarda souligne l’importance des références à la peinture, Hopper dans Profondo rosso de Dario Argento, ce peintre qui est aussi une référence d’Hitchcock dans Psycho qui est très souvent cité dans le giallo, notamment la fameuse scène de la douche. Mais il y a d’autres références tout aussi intéressante sur la peinture ancienne et sacrificielle religieuse qui apparaissent comme une critique indirecte des institutions. C’est un des points très fort du livre qui illustre ce qu’on avait vu déjà dans le film noir, la mise en parallèle de la peinture et du cinéma, avec Laura de Preminger, Vertigo d’Hitchcock, ou encore The woman in the window et The scarlet street de Fritz Lang. L’utilisation de la peinture est un peu différente dans le giallo non seulement parce qu’elle vise une continuité historique avec les peintres de la Renaissance, mais aussi parce qu’elle n’est pas un décor, un faire valoir ou une opposition avec la forme artistique du cinéma. En ce sens elle est purement italienne et renforce le côté inimitable du giallo. Comme on le comprend le giallo est bourré de citations et de détournements savants qui en font une relecture aussi du film noir. Bien que le giallo vise un public populaire, c’est un genre très intellectuel, les réalisateurs comme les scénaristes sont tout à fait conscients de ce qu’ils fabriquent.

Dario Argento, Suspiria, 1977

Il y a tout de même quelque chose d’intéressant dans le choix des titres, très souvent décalés et surréalistes. Si Una lucertola con la pelle di donna est bêtement traduit en français par Le venin de la peur, ils sont très souvent traduits dans une forme mystérieuse qui n’a pas toujours de rapport avec le film, mais qui justement renforce ce caractère flottant et rêveur qu’on trouve le plus souvent dans le giallo. La ragazza dal pigiama giallo, non seulement poursuit cette voie, mais en plus dévoile l’essence du genre puisqu’il s’agit d’un giallo qui en français se traduit par jaune ! Par contraste, les titres des poliziotteschi sont très terre à terre, et volontairement sans poésie pour renforcer leur côté presque documentaire. Lo Strano vizio della signora Wardh est un titre qui parle à la peau et qui illustre bien que le sujet du giallo comme le souligne souvent Alice Laguarda ce sont l’extravagance des passions. Il y a quelque chose de sadiste dans ce titre. C’est le mot d’ordre du giallo, le sexe et la mort sont au rendez-vous. Il y a aussi tout un bestiaire dans le giallo, Quatro mosche di velluto grigio, Il gatto a nove code, L’ucello dalle le piume de cristalo ou encore Gatti rossi in un labirinto di vetro. La grandiloquence du giallo lui donne forcément rendez-vous avec le théâtre et l’opéra, d’autant que le rouge dans les formes classiques de ces lieux dominait comme dans L'assassino a riservato nove poltrone. Notez que le giallo repose souvent sur des scénarios qui sont travaillés dans le sens du rebondissement surprenant, moins linéaires que les poliziotteschi, ils visent les renversements de situations paradoxaux. Et quelque part c’est un détournement de la logique du roman à énigme avec une hystérisation de ses figures de styles.

Dario Argento, Profondo rosso, 1975

Dans cet ouvrage, je trouve aussi que la discussion sur le miroir bombé qui déforme les images et qui est assez fréquent dans le giallo est particulièrement intéressante. En effet le miroir est souvent utilisé dans le film noir pour évoquer le double, le soupçon ou le mensonge, par exemple chez Melville ou chez Siodmak, mais il est utilisé à plat, usant seulement d’images inversées. Alice Laguarda montre que le miroir bombé qui pourrait être une image du globe occulaire, a une autre fonction, au-delà du mensonge il désigne un flottement, une absence de certitude dans ce qu’on croit voir et qu’on ne voir que d’une manière déformée. Cette forme qui souligne la folie des personnages renforce l’idée angoissante d’une réalité déformée sur laquelle on n’a plus aucune prise. Mais en reprenant cette forme particulière d’image, les réalisateurs se rapprochent encore un peu plus des peintres maniéristes. Notez qu’on trouve un usage vénéneux du miroir bombé et de l’image déformée qu’il reflète déjà dans The servant de Losey en 1962. Les relations troubles et équivoques qui se nouent entre le maître et le valet s’incarnent très bien dans cette forme d’image fiévreuse. Dans le giallo le miroir bombé renvoie justement à ces relations sado-masochistes dans lesquelles se complaisent les personnages. Le chapitre qu’Alice Laguarda consacre à l’œil est tout de même un petit peu décevant, alors qu’elle touche là un aspect essentiel. Elle fait remonter cette manière de filmer l’œil et ce que saisit la caméra de ce qui se reflète à sa surface à Robert Siodmak, Phantom lady, mais je croie qu’il y avait plus à dire, peut-être en rapprochant cette manière de Peeping Tom de Michael Powell, film précurseur de ce que fera la giallo de cette figure de style – du reste le traitement de la couleur chez Michael Powell n’est pas tout à fait éloigné de celui du giallo. Tout cela engage une sorte de méditation sur ce qui est vu et ce qui est montré et toute la distance qu’il peut y avoir entre les deux termes. Mais cette critique ne doit pas faire oublier tout le bien que je pense de l’ensemble.

Pupi Avati, La casa dalle finestre que ridone, 1976

Le livre d’Alice Laguarda est fait de courts chapitres autour d’un ou deux films illustratifs. Abondamment illustré, les images, bien que petites, ou peut-être à cause de cela, mettent vraiment bien scène la spécificité du giallo. Le livre est à lire et à voir. C’est dans l’ensemble bien écrit et échappe assez largement au jargon universitaire qui encombre souvent la critique de profession. Le pari de donner ses lettres de noblesse au giallo est tout à fait réussi et ravira les amateurs du genre qui au fil du temps deviennent de plus en plus nombreux en France. Pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien le giallo, c’est une bonne invitation à le découvrir. L’ouvrage est publié chez Rouge profond dont le nom n’a pas été choisi au hasard puisqu’il renvoie au film de Dario Argento, Profondo rosso.

Mario Bava, Sei donne per l’assassino, 1964

Luigi Bazzoni, Giornata nera per l'ariete, 1971

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique