-

Brandon « Blue » Monroe est un jeune délinquant qui a tué son beau-père. Il a un cancer en phase terminale. Bien que prisonnier, il a droit à des soins qui l’amènent à rencontrer le docteur Reynolds, éminent cancérologue promis à un brillant avenir. Mais Blue qui sait qu’il va mourir rapidement, décide de s’échapper en prenant le Dr. Reynolds en otage. Il poursuit le but de revenir en territoire navajo où se trouve selon lui un guérisseur en haut d’une montagne sacrée. Au fur et à mesure du voyage, Reynolds et Blue vont finir par s’apprécier et passer par-dessus leurs préjugés de classe si on peut dire. Reynolds va tout faire pour aider Blue jusqu’à la fin de son voyage. Il cambriolera la pharmacie d’un hôpital, il volera une voiture, et ira même jusqu’à porter Blue sur son dos pour lui faire terminer son chemin.

Le docteur Reynolds hérite d’un patient peu ordinaire

C’est le dernier long métrage de Michael Cimino, celui qui mit un point final à sa carrière de réalisateur. Ce n’est pas un scénario extraordinaire, il y a même dans cette histoire quelque chose d’un peu convenu. Cependant c’est un film intéressant qui dégage une sincérité certaine. C’est à la fois un road movie, avec la rencontre de personnages pittoresques et une analyse des fractures sociales qui font que l’Amérique est ce qu’elle est : un territoire sur lequel les citoyens sont incapables de se comprendre. Reynolds et Blue ne sont pas issus de la même classe. Le premier est riche et brillant, il a une famille, une belle maison. Tout lui réussit. Blue au contraire est né sous une mauvaise étoile. Illettré, il s’est élevé tout seul dans la rue et ne connait la vie qu’à travers son adhésion aux gangs de rues. Reynolds sera effaré de traverser le ghetto où Blue l’amène pour retrouver ses amis et reprendre des forces avant de partir vers la montagne sacrée. Mais il va finir par comprendre et par apprendre de Blue qui est en théorie bien moins instruit que lui. Cette épreuve fera ressortir son humanité.

Reynolds doit aider Blue à se défaire de ses menottes

Les oppositions ne s’arrêtent pas cependant à celles des personnages principaux, elles se poursuivent aussi entre le mode de vie urbain frelaté et la magie de la nature dès lors qu’ils vont pénétrer dans le territoire navajo. Cimino essaie d’éviter la naïveté de cette opposition en regardant les navajos comme faisant partie aussi de l’Amérique corrompue : c’est par exemple le vieux guérisseur qui fuit les sbires du trésor, ou encore cette femme indienne qui roule dans une voiture haut de gamme, ou les navajos qui poursuivent les mustangs mais qui pourtant comprennent très bien la langue dominante, l’anglais. L’ensemble forme un puzzle de communautés très disparates et opposées que rien finalement ne peut ressouder. Il y a là quelque chose de désespéré, et la seule solution est celle que choisi Blue, s’exiler dans le rêve d’une vie spirituelle comme antidote à la trop grande dureté de la vie matérielle. En même temps que l’idée d’une grande nation s’effrite à travers ce que voit Reynolds, c’est la totalité de son savoir qui est remis en question, aussi bien par les certitudes de Blue en ce qui concerne le guérisseur que par la rencontre avec la vieille hippie qui les prendra en stop sur le bord de la route. La curiosité de l’attelage formé par Reynolds et Blue vient aussi du fait que la société s’applique à les retrouver, d’abord parce que tout le monde pense que Blue a pris le docteur en otage, mais ensuite parce que la police les menace finalement tous les deux.

Dans la station-service ils font des provisions

L’interprétation repose sur le duo Woody Harrelson – Jon Seda. Le premier qui est toujours un excellent acteur a pour particularité dans la vie réelle d’être le fils d’un véritable tueur à gages – Charles Harrelson – qui s’accusa lui-même d’avoir participé à l’assassinat de Kennedy ! Il est encore une fois très bon dans ce rôle qui le transforme d’un homme un peu égoïste et arrivé en un être humain qui fera tout pour satisfaire les derniers désirs de son patient. D’abord craintif et apeuré, il va devenir tout au long du film un être révolté aussi bien contre lui-même que contre son ravisseur et contre son éducation bourgeoise. Jon Seda est bien moins intéressant, il reste plus monolithique dans son jeu et dans son comportement. On reconnaitra aussi dans un petit rôle Ann Bancroft qui interprète Renata la vieille hippie à la fois roublarde et crédule. Mais le reste de la distribution n’est pas particulièrement intéressant, Alexandra Tydings joue Victoria la femme un peu creuse de Reynolds. Très décorative, elle incarne le vide de celles qui n’ont rien de mieux à faire que de dépenser l’argent que gagnent leurs maris. On peut saluer au passage un souci de vérité en ce qui concerne la faune des ghettos, et regretter aussi un peu que les bikers soient si caricaturaux dans leurs vêtements comme dans leur comportement prévisible. Le personnel médical est bien choisi et donne cette image d’une Amérique qui a aussi les moyens matériels de se soigner et d’entretenir sa forme physique, une Amérique repue et satisfaite qui donne volontiers des leçons de vie aux pauvres peu éduqués par nature.

Blue veut rejoindre la montagne sacrée

Ce serait un mensonge que de dire que ce film est un chef d’œuvre. Mais il conserve beaucoup de scènes très justes et émouvantes, notamment quand Reynolds s’empresse de sauver d’une mort immédiate Blue. Les scènes d’action sont assez nombreuses et soutenues, bien filmées, elles utilisent toujours parfaitement les mouvements de caméra : quand nous sommes dans la montagne ou dans le désert, il y a de nombreux mouvements de grue qui donnent de la profondeur de champ, mais quand il s’agit de scènes de rue, dans le ghetto, Cimino utilise des travellings plus simples et plus près du sol. Le film n’est pas exempt de scène superflues comme ces rappels un peu trop nombreux de la maladie et de la mort du frère de Reynolds. Tournées en noir et blanc ces scènes sont assez faibles.

Dans le désert ils vont croiser une vieille hippie

Le film fut un échec commercial et critique. Considéré comme mauvais il ne fut même pas distribué en salle aux Etats-Unis. Mais en le revoyant vingt ans après on se rend compte que dans l’ensemble il tient assez bien la route. Cet échec mit un terme à la carrière de réalisateur de Cimino. Il présente même une certaine cohérence avec le reste de la filmographie pessimiste du réalisateur, ce goût pour les losers, cette analyse des fractures ethniques de l’Amérique.

Un vieil indien apparaît en haut de la montagne sacrée

votre commentaire

votre commentaire

-

Au début des années soixante-dix, il y a un renouveau de la pensée marxiste en conformité avec le développement des luttes sociales de partout dans le monde. Les grèves, les mouvements étudiants, le basculement de l’Italie dans le chaos politique, tout semble indiquer que le capitalisme est remis en question dans ses fondements mêmes. L’URSS est critiquée comme un socialisme autoritaire ou une sorte de capitalisme d’Etat. C’est dans ce contexte politique très particulier qu’on s’intéresse à nouveau à la figure de Trotsky : c’est à cette époque je crois que les groupuscules trotskystes seront à leur apogée, et ils considèrent que Staline en faisant assassiner Trotsky a enterré d’une certaine manière la révolution socialiste en Russie, bien qu’ils s’obstinent contre toute évidence à parler à son propos d’Etat ouvrier dégénré. Par ailleurs Joseph Losey est un ancien militant du parti communiste américain qui a choisi de s’exiler plutôt que de témoigner devant la Commission des activités anti-américaines. Ce qui veut dire qu’il s’était rangé pendant un temps au moins sous la bannière de la défense inconditionnelle de l’URSS. Et bien qu’ensuite il ait pris ses distances avec elle, il n’en gardera pas moins quelques réflexes qui vont rejaillir sur la conception du film lui-même.

L’idée a été amenée à Losey par un producteur américain. Le scénario est signé Nicholas Mosley qui en tirera aussi un livre portant le même titre que le film. Nicholas Mosley[1] avait déjà travaillé avec Losey sur Accident qui, à l’époque, avait fait grand bruit. On note qu’en 1969 Jorge Semprun qui avait longtemps milité au Parti communiste espagnol, avait produit lui aussi un récit sur l’assassinat de Trotsky à travers la figure de Ramon Mercader. Il faut croire que les anciens staliniens avaient du mal à continuer d’exister avec ce crime qui était en quelque sorte la conclusion de l’affrontement peu banal entre les deux héritiers de Lénine, Trotsky et Staline[2]. C’est donc dans ce contexte politique de réexamen du rôle de Trotsky que se situe la production de ce film. Ramon Mercader, sous le nom de Frank Jacson, séduit Gita, une des secrétaires de Trotsky, de façon à l’approcher. Mais Mercader n’est que le plan B en quelque sorte du GPU, dans un premier temps les staliniens vont essayer d’assassiner Trotsky qui vit en reclus, comme en prison, dans une villa barricadée et gardée jour et nuit, en pénétrant directement chez lui et en mitraillant sa maison sans le trouver toutefois. Cette tentative échouant, Mercader va sous le prétexte de faire lire des articles qu’il écrit sur la situation de la France, pénétrer dans l’intimité du vieux bolchévique, et il le tuera sauvagement à coups de piolet. Il sera pris et condamné à vingt ans de prison. Il obtiendra à sa sortie la médaille des héros de l’Union soviétique et s’exilera ensuite à Cuba jusqu’à sa mort.

Le 1er mai 1940 à Mexico

Il y a deux lectures possibles de ce film, la première est une sorte de film noir, un révolutionnaire exilé au Mexique est traqué et tué par les agents de Staline, la seconde est de réfléchir avec Joseph Losey sur la figure de Trotsky qui est aussi la figure de l’échec. Trotsky est en effet présenté comme un homme politique qui ne comprend pas trop ce qui se passe, notamment avec l’entrée en guerre de l’Allemagne. Obnubilé par l’idée d’une révolution socialiste à l’échelle planétaire et par sa guerre avec Staline, il ne se rend même pas compte qu’il a perdu en 1940 toute influence politique importante. D’ailleurs on ne sait pas très bien pourquoi Staline a continué à le poursuivre de sa haine jusqu’au Mexique, sachant qu’il était marginalisé au moins depuis la fin de la Guerre d’ Espagne. C’est un mystère qui n’a jamais été éclairci. Les trotskystes vous diront qu’en réalité il avait encore de nombreux appuis en Russie même et qu’il gagnait en influence dans le reste du monde. Mais c’est une thèse peu concluante et qui manque d’appuis factuels. La figure de Trotsky fascinera de nombreux intellectuels qui avaient commencé à entrevoir la dérive stalinienne et ses conséquences sur la révolution ouvrière. En France les surréalistes, André Breton en tête, feront allégeance à un individu qui pourtant avait démontré peu de goût pour l’avant-garde artistique et qui en outre en tant que chef de l’Armée Rouge avait été le boucher de Cronstadt[3]. Au début du film il est d’ailleurs fait allusion à cet épisode sanglant de la vie politique de Trotsky. Léo Malet, ex-surréaliste, ex-anarchiste, qui par la suite s’orientera vers l’extrême droite, a tiré de sa connaissance de la chasse des staliniens aux trotskystes un roman noir assez curieux, Abattoir ensoleillé[4], preuve qu’au début des années soixante-dix le personnage de Trotsky, comme celui de Staline intriguait, un peu comme si on voulait en faire l’inventaire avant leur liquidation. Losey présente Trotsky comme un personnage un peu arrogant, plutôt antipathique, coupé du monde, qui voudrait bien avoir des contacts avec le peuple, mais qui en est bien éloigné sa villa de riches.

L’officier traitant de Mercader lui indique qu’il doit passer à l’action

L’autre aspect du film est bien sûr tout le travail du GPU et de Mercader pour arriver jusqu’à à Trotsky et le tuer. A ce propos on replacera la détermination stalinienne derrière une plus large lutte entre plusieurs formes d’actions révolutionnaires. Cela va être fait à travers le portrait de Ramon Mercader, un individu plutôt froid, déterminé autant que craintif et qui se voit comme un bon petit soldat de la révolution mondiale en marche dont la Russie a pris la tête. Pour arriver à ses fins, Mercader a endossé le costume et les attributs d’un homme d’affaire qui fait dans l’import-export. Il est lui aussi coupé du peuple, d’ailleurs il passera complètement à côté des manifestations du premier mai, comme si elles ne le concernaient pas. C’est un tueur, enfermé en lui-même, qui pour des raisons bien compréhensibles ne peut pas communiquer correctement avec la femme qu’il aime. Il est un peu comme Trotsky qui lui non plus ne sait pas vraiment communiquer avec sa femme. Mercader est présenté comme un personnage ambigu qui derrière la logique du parti ne sait pas trop quoi faire, alors il obéit aux ordres venus de Moscou. Solitaire dans l’âme, il a des difficultés à fréquenter les autres, que ce soit les envoyés du GPU, ou que ce soit même Trotsky qui lui corrige ses papiers d’une manière tout de même un peu arrogante. La façon dont cela est filmé semble vouloir dire qu’au fond Mercader a tué Trotsky parce qu’il ne supportait plus ces rapports de maître à élève. A sa détermination on fera juste quelques allusions : c’est le GPU qui lui parlera de sa mère pour indiquer qu’il y a une pression, ou c’est encore des développements théoriques un peu longs sur les erreurs tactiques de Trotsky pendant la Guerre d’Espagne.

Entouré de ses fidèles Trotsky se sent en sécurité

C’est évidemment très bien filmé – c’est Losey quoi – mais il y a des difficultés au niveau de la surcharge des symboles qui sont utilisés et qui alourdissent considérablement le film. Par exemple cette très longue scène de corrida qui fait un parallèle entre la mort d’un taureau dans l’arène et la mort programmée de Trotsky. Ou encore cette image de Staline qui arrive en surimpression sur la rivière que Gita et Mercader traversent à bord d’une petite embarcation. Les symboles du piolet ou du révolver pour les opposer à l’impuissance présumée de Mercader sont aussi du même ordre.

Plus réussies sont les scènes mettant en mouvement le peuple, aussi bien dans les défilés du premier mai que dans les affrontements – j’allai dire entre bandes rivales – entre staliniens et trotskystes de la IVème Internationale. Egalement, les rencontres secrètes de Mercader avec ses correspondants sur les toits de Mexico sont excellentes. Il y a une belle utilisation des décors urbains et de l’architecture en général. On remarquera au passage les fresques de Diego Rivera, un peintre moderne important, compagnon de route de Trotsky. Le manque de perspicacité de Trotsky est aussi souligné par son refus d’admettre qu’un de ses jeunes gardes l’a trahi. Et s’il ne l’admet, on comprend que c’est par orgueil.

Trotsky corrige sévèrement l’article de Mercader

La distribution est dominée par Alain Delon qui est surprenant dans le rôle de Mercader. Sans doute est-ce pour cela qu’il a décidé de tourner avec Losey parce qu’il a vu cette capacité d’interpréter un personnage pas du tout monolithique. Si certaines aspects – notamment la froideur – sont récurrents des films qu’il tournait à cette époque, dans la lignée du Samouraï, il développe aussi une approche plus tourmentée et même apeurée qui est assez inhabituelle. Il manifeste aussi des enthousiasmes excessifs, comme pour justifier le bien-fondé de son geste criminel. On peut le louer pour avoir effectivement et sans calcul casser son image de séducteur sûr de lui. Burton par contraste est bien moins intéressant dans le rôle de Trotsky[5]. On n’arrive pas à y croire beaucoup, il est d’ailleurs affublé d’une fausse barbe un peu ridicule. Et puis il a l’air bien trop solide pour ce rôle. Il ne manifeste pas beaucoup de doutes en ce qui concerne sa position, ce qui est un peu en décalage avec le fait qu’il est un vieux révolutionnaire traqué dont la vie est en danger. Losey soulignera que d’ailleurs ma prestation de Delon était bien plus sérieuse que celle de Burton, peut-être à cause du fait que Burton se trouvait dans un période particulière où il avait essayé de ne plus boire. Romy Schneider est impeccable dans le rôle de Gita. Amoureuse de Mercader, elle ne l’abandonne pas moins à son sort dès lors que celui-ci a tué Trotsky. Valentina Cortese est aussi très bien dans le rôle de Natalia, quoique physiquement elle n’ait pas de ressemblance avec le modèle réel qui tenait plus de l’ogresse que de la femme aimante et attentionnée. Mais bon dans ce genre de film il est bien difficile d’avoir des acteurs qui ressemblent fidèlement aux personnages qu’ils incarnent.

Mercader est arrêté après la mort de Trotsky

Ce film vient, dans la filmographie de Losey, juste après Le messager, Palme d’or à Cannes, et grand succès critique et commercial, bien qu’il soit assez convenu. Pour ma part, je lui préfère et de loin L’assassinat de Trotsky, même si j’en vois bien les déséquilibres. Sans doute ce film était trop compliqué pour faire un succès public. La critique ne fut guère enthousiasme. Mais cet échec qu’on peut porter à la gloire d’Alain Delon encouragera celui-ci à retravailler avec Losey sur Monsieur Klein. Ce dernier film, le deuxième de la collaboration Delon-Losey, produit du reste par Delon, sera bien mieux accueilli par la critique, même s’il n’eut guère plus de succès auprès du public. Au-delà de la complexité du film, il est probable que le portrait en creux que trace Losey de Trotsky ait heurté, c’était en effet la mode à cette époque-là dans l’intelligentsia de se référer à Trotsky comme un pur bolchévique en opposition avec Staline qui aurait quant à lui trahit l’esprit de la révolution et du léninisme. Quoi qu’il en soit Losey restait assez fier de son film. C’est à mon sens un film à redécouvrir. Notez que ce film est tellement maudit qu'il n'existe aucune copie à ma connaissance en Blu ray.

Losey et Delon

Losey dirigeant Alain Delon

Le vrai Ramon Mercader lors de son arrestation

Le vrai Trotsky en exil

[1] Losey prétendra que Mosley ne fit pas grand-chose sur le scénario, et qu’en réalité il serait de Losey lui-même avec Franco Solinas et Masolino d’Amico. Voir sur cette question et sur les motivations de Losey, Michel Ciment, Kazan-Losey, éditions définitive, entretiens, Stock, 2009.

[2] Dans une série de trois notes qui ont été publiées en français par Spartacus, Lénine disait qu’il fallait se méfier aussi bien de Trotsky que de Staline, qu’il fallait les écarter du pouvoir, le premier étant trop bureaucrate et le second trop brutal. Le Testament de Lénine. Les Egaux n° 4. Supplément à Masses n° 9, avril 1947

[3] Il est assez curieux de voir comment Breton justifiait sa rupture avec Aragon à cause du « réalisme socialiste », mais que par ailleurs il se référait aux sornettes de Trotsky sur l’art révolutionnaire qui ne valaient guère mieux.

[4] Cet ouvrage a été publié en 1972 au Fleuve Noir.

[5] A l’origine le rôle de Trotsky aurait dû être tenu par Dirk Bogarde, mais ce dernier exigeait de lire le scénario avant de s’engager. Ce qui fut à l’origine de la fâcherie entre les deux hommes. Losey pensait que l’acteur aurait dû lui accorder un peu plus de confiance.

votre commentaire

votre commentaire

-

Continuons sur notre lancée en revenant à Jean Gabin comme héros de film noir. Je signale par parenthèse qu’il avait tourné avant la guerre dans des films noirs comme Pépé le moko ou comme Le jour se lève, qui avaient fait le tour du monde et qui d’ailleurs avaient fait l’objet de remakes américains. Cela pour dire que si le film noir est très largement américain, il a des racines en France et plus particulièrement dans les héros interprétés par Jean Gabin. Dans un film de très belle facture, celui-ci va retrouver un personnage un peu similaire à celui de Lussac dans Miroir. En effet, dans Leur dernière nuit, il est encore un gangster qui se dissimule sous les traits d’un honnête fonctionnaire, bibliothécaire de surcroît. C’est encore avant Touchez pas au grisbi qui va finalement positionner Gabin définitivement dans le rôle d’une sorte de parrain du milieu parisien. Bandit, certes, mais au grand cœur. C’est une version singulière de l’anarchisme que Jean Gabin a toujours plus ou moins professée.

Ruffin est chef bibliothécaire

Madeleine Marsan arrive de province pour trouver du travail à Paris à une époque où cela semble un peu difficile. Elle s’installe dans une pension de famille où elle se lie avec Pierre Ruffin, bibliothécaire en chef, qui va l’aider à lui trouver du travail. Mais Ruffin est aussi connu comme chef de gang sous le nom de Fernand. Ce n’est pas vraiment un bandit de vocation, mais c’est en faisant des hold-up qu’il trouve l’argent pour racheter des terres. Mais le coup que Fernand et sa bande réalisent dans une usine importante tourne mal. Ses complices sont abattus et lui-même est arrêté. Il refuse de donner son identité. Profitant ensuite d’un transfert vers la prison, il s’évade avec un autre prisonnier[1]. Dès lors il va être traqué par la police, mais Madeleine va l’aider avec beaucoup de spontanéité. Madeleine et Pierre vont vivre une histoire d’amour plutôt tourmentée, ce qui les rapproche, c’est d’abord le fait qu’ils sont des réprouvés. Chacun à leur manière a souffert de situations fatales qui les ont entraînés sur la pente savonnée. L’issue de la chasse à l’homme sera évidemment tragique.

Madeleine cherche désespérément du travail

Histoire criminelle, Leur dernière nuit est aussi celle qui lie deux solitudes et deux destins. Ce sont tous les deux des marginaux, chacun dans leur genre, et ils vivent l’impossibilité d’une réhabilitation. Si Madeleine est décalée dans le monde de l’enseignement où elle s’insère, Pierre est aussi peu à son aise en tant que bibliothécaire qu’en tant que chef de bande. La police apparaît pour ce qu’elle est, la représentante d’une justice aveugle qui se moque de qui elle condamne et des motivations réelles des délinquants. Cette histoire sombre est complètement reliée à ce que fut Paris, un Paris encore populaire fait de petites gens et de petites communautés repliées sur leur quartier. C’est sans doute cet aspect particulier qui fait que le film est très réussi. Que ce soit les lieux parcourus, la pension de famille, la bibliothèque ou le salon du coiffeur, les décors sont extrêmement bien choisis. Les extérieurs, notamment les quais et leurs péniches, donnent ce goût très particulier d’un monde révolu.

Chez le coiffeur Ruffin récupère de l’argent

Il est toujours très difficile quand il s’agit de Jean Gabin de parler des réalisateurs qui l’ont accompagné. « Jean Gabin » est presqu’un sous-genre cinématographique à part. Georges Lacombe est un cinéaste aujourd’hui presque totalement oublié, mais qui connut de grands succès populaires, notamment avec Jean Gabin. Il excellait dans le drame mais aussi dans l’utilisation des décors parisiens. C’était un réalisateur plutôt précis et vif qui savait donner du rythme à ses histoires. Leur dernière nuit n’a pas été un très gros succès pour Jean Gabin, mais c’est un film qui au fil des années tient bien la route. La mise en scène est sobre, peu de mouvements de caméras, mais toujours justes. La scène du hold-up raté est remarquable de précision, tout à fait digne des films noirs américains, et s’enchaîne avec la course poursuite qui aboutira à l’arrestation de Ruffin. Les ponts les escaliers donnent aussi une dureté particulière à l’histoire, comme autant d’obstacles qu’il faudra franchir pour les deux amants. Le quai des orfèvres, le défilé des pèlerines réglé comme un ballet, tout cela est filmé avec une œil assez sûr.

La bande à Fernand vole la paie des ouvriers dans une usine

C’est un véhicule parfait pour un Jean Gabin qui commençait tout doucement à s’empâter, si dans la première partie il s’applique à donner le change, caché derrière sa moustache, dans la seconde partie il devient complètement vulnérable et s’en remettra à la fatalité, y compris en se laissant aller à des sentiments pour Madeleine. Celle-ci est interprétée par Madeleine Robinson qui est ici très bonne. En effet elle avait un physique un peu difficile, grande, massive, mais ici elle arrive à incarner une forme de fragilité qu’elle ne combat qu’en se dévouant à Ruffin qu’elle veut sauver et que pourtant elle perdra. Dès qu’elle prend Ruffin en charge, elle se transforme en ménagère et en femme d’intérieur, s’occupe de son linge, dresse le couvert, assure son confort. Les autres acteurs ne sont pas très importants, à l’exception de Robert Dalban, qui à l’époque était marié avec Madeleine Robinson. Il interprète le policier qui traque avec ruse et obstination Ruffin, mettant à jour les uns après les autres tous ses petits secrets. Il retrouvera un rôle similaire dans Le monte-charge de Marcel Bluwal d’après Frédéric Dard. A l’évidence d’ailleurs Leur dernière nuit a influencé Frédéric Dard, que ce soit dans les rapports que noue cet étrange trio, ou encore que ce soit dans les moyens que Ruffin met en œuvre pour se tirer d’affaire , par exemple la nuit qu’il passe avec une prostituée sans la toucher.

La police enquête à la pension du Duc d’Aumale

Si tous les films de Jean Gabin ne sont pas de qualité équivalente dans les années cinquante, Leur dernière nuit est un très bel épisode de cette légende et donne des lettres de noblesse au film noir à la française que d’aucuns prétendent n’avoir jamais existé.

Ruffin vient trouver le coiffeur, le soupçonnant de l’avoir trahi

Madeleine rêve de partir loin de France avec Pierre

Pierre tente une dernière fois d’échapper à la police

[1] L’évasion est inspirée d’un fait divers qui défraya la chronique, il s’agit de l’évasion de René Girier, dit René-la-canne, qui avait scié le plancher du fourgon cellulaire. On retrouve cette évasion plusieurs fois sous la plume d’Auguste Le Breton, et à l’écran dans Le clan des Siciliens, encore avec Jean Gabin.

votre commentaire

votre commentaire

-

C’est un film un peu oublié dans la construction du mythe Gabin. En effet il apparait dans ce film à la fois comme un homme d’affaires élégant et arrivé, mais aussi comme un truand qui n’a pas oublié les origines de sa fortune. Il est également le père adoptif d’un avocat brillant. C’est donc un personnage assez complexe qui initie en grande partie tout ce qu’il va être dans ses films suivants.

Pierre Lussac est félicité par le conseil d’administration

L’action se passe en 1935, avant la guerre donc. Sans doute pour donner un parfum de légende à l’histoire. En effet dans le milieu il a existé un « Miroir », un gangster aussi, un maquereau, dont on peut trouver la trace dans les ouvrages d’Auguste Le Breton. Le surnom de « Miroir » était donné en regard de son élégance et de la patience qu’il mettait à soigner sa tenue et à la contempler dans un miroir. Pierre Lussac est donc un homme d’affaires qui, la nuit, revient vers ses origines. Il gère en effet de larges trafics et, en homme de poids, est celui qui tente de mettre des règles dans le milieu, de façon à le policer et à le faire prospérer, de façon à éviter les conflits ruineux entre bandes rivales. Mais après qu’on nous ait présenté la doble réussite de Lussac, on commence à comprendre que les difficultés arrivent. D’une part le père de son fils adoptif vient de s’évader de prison, ce qui risque de réveiller des tensions non seulement entre le vrai père et le père putatif, mais également entre Lussac et son fils adoptif. Et puis, les Marseillais ont décidé de rompre les accords antérieurs pour des raisons qu’on pourrait dire économiques, et de déclarer la guerre à Lussac. Les affaires de Lussac qu’il avait patiemment montées vont se défaire peu à peu. Il va perdre ses appuis politiques, puis c’est son fondé de pouvoir qui l’abandonne.

Folco prévient Lussac que les accords sont rompus

Ce film est toujours un peu minimisé dans la carrière de Jean Gabin. C’est pourtant un jalon décisif. Contrairement à ce que disent souvent les critiques, c’est avec ce film et non avec Touchez pas au grisbi, que Gabin, va inaugurer le personnage du grand boss du milieu qu’il va incarner tout au long du reste de sa carrière, un aventurier qui a réussi et qui a blanchi sous le harnais comme on dit. Ce personnage est pourtant plus compliqué qu’on ne le pense. D’abord parce qu’il est l’image de la nostalgie de la jeunesse. Lussac est en effet un ancien anarchiste qui est passé comme le dit Ruffaut de l’autre côté. Au fond il n’était pas fait pour ce monde-là. Dans le milieu de la haute bourgeoisie, Lussac joue un rôle pour lequel il n’est pas fait : il fréquente des curés, des hommes politiques, des nantis. Cette nostalgie est intrinsèque à l’acteur Jean Gabin. Il a toujours répété qu’il n’avait jamais voulu être un acteur, et que son rêve d’enfant aurait été d’être plutôt conducteur de locomotive ! Il ne se trouve bien pourtant qu’auprès de sa maîtresse Cléo. L’autre dimension du personnage est le mimétisme étonnant entre les chefs de gangs et les chefs d’entreprise : ils ont finalement les mêmes valeurs, s’imposer par la force pour accumuler encore plus de biens. Mais ce recul que Pierre Lussac prend par rapport à ce qu’il est et ce qu’il était, lui est fatal. Il ne peut plus continuer et se retrouve coupé de tous et de tout le monde. La scène qui l’oppose à son fils adoptif est édifiante à cet égard. Alors qu’il a tout fait pour que Charles ait une vie bourgeoise convenable, il se rend compte que celui-ci est devenu arrogant et bourgeois, craignant d’abord pour sa réputation.

Lussac teste les nouvelles machines à sous

Le film a connu un bon succès, certes bien moins impressionnant que Touchez pas au grisbi. C’est encore un mythe qu’il faut dénoncer, les films de Gabin avant ce dernier film marchaient très bien. Et c’est bien pour cette raison que Gabin continua imperturbablement dans cette veine noire et mélancolique qui le conduira au film de Jacques Becker. Evidemment Lamy, dont c’est la seule réalisation d’importance n’est pas Becker. La réalisation reste un peu mollassonne. Il y a des scènes trop longues avec des dialogues superflus. Le combat de boxe est filmé aussi un peu n’importe comment, on s’attarde aussi un peu trop sur les formes sociales de la vie bourgeoise. Mais il reste des séquences très intéressantes, d’abord celle qui clôture le film dans le règlement de comptes du cimetière, mais aussi la maison où se sont réfugiés les deux anarchistes et qui se retrouve cernée par la police, rappelant évidemment la bande à Bonnot. En dehors de ces scènes d’action il y a aussi les retrouvailles entre Cloé et Pierre Lussac. La manière dont est filmé la boite de nuit <qui fait aussi salle de jeux, est intéressante, mais sans plus. On fera mieux par la suite. C’est que Lamy a du mal à trouver les bons mouvements de caméra.

Balestra se souvient d’une maison cernée par la police il y a vingt ans

La distribution est évidemment dominée par Jean Gabin. Le film est fait pour lui. Il est égal à lui-même si on peut dire, avec les mêmes emportements traditionnels quand il s’en prend à sa belle-mère et qu’il lui rappelle aussi ses origines un peu pourries. Vieilli, mais pas encore trop alourdi, il incarne déjà la sûreté et la force. C’est Colette Mars qui est dans le rôle de Cloé la plus étonnante. On se prend à regretter qu’elle n’ait pas fait une meilleure carrière à l’écran. Daniel Gélin est, dans le rôle de Charles, plutôt emprunté. Il avait déjà joué dans un film avec jean Gabin, Martin Roumagnac. Martine Carol joue aussi un petit rôle, la fiancée de Battling Joe. Les deux acteurs sont à l’aube de leur carrière. Il y a aussi des figures assez folkloriques pour incarner les Marseillais, avec en tête Antonin Berval un habitué de ce genre de rôle.

Ruffaut s’est évadé et vient réclamer des comptes à Lussac

Ce n’est certainement pas un chef d’œuvre du film noir, il y a trop d’imperfections dans la mise en scène, mais c’est un film très attachant qui se revoit toujours avec plaisir. Les dialogues sont bons et les acteurs aussi. Il démontre une nouvelle fois que le film noir français avait une vraie originalité.

Fusillade au cimétière

votre commentaire

votre commentaire

-

Tout le monde vous le dira, Michael Cimino qui vient de disparaître est un très grand cinéaste reconnu. C’est entendu, et bien sûr comme il a réalisé The deer hunter, on peut dire qu’il a marqué l’histoire du cinéma. Ses fresques sont très appréciées, même si pour ma part je n’aime que moyennement Heaven’s gate que tout le monde encense aujourd’hui. Je lui préfère ses films noirs qui a mon sens sont sous-estimés. Il a très peu tourné, sept longs métrages en tout, dont trois films noirs de très bonne facture : Year of the dragon, Desperate hours et le très méconnu The sunchaser. On présente à tort Cimino comme un cinéaste maudit. En vérité, la carrière de Cimino s’est arrêtée d’elle-même par un manque d’audience ou peut être par manque d’envie. Sur les sept longs métrages seuls trois ont connu le succès public, le médiocre Thunderboldt and lightfoot, The deer hunter et Year of the dragon. Heaven’s gate par les caprices de son réalisateur a ruiné United Artits, un des studios hollywoodiens historiques, quant à The sunchaser, s’il a été médiocrement exploité en France, il n’est même pas sorti en salles aux Etats-Unis. Le ratage artistique et commercial de The sicilian n’a pas fait pour arranger les affaires de Cimino.

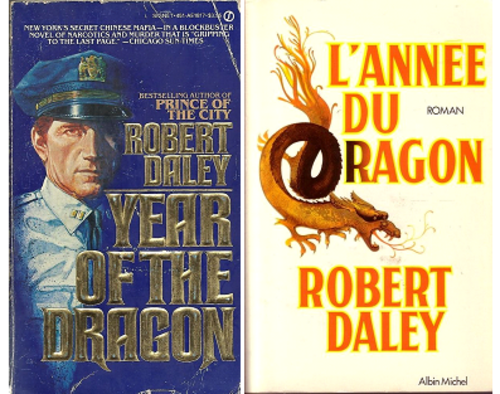

Cinq ans après le cuisant échec de Heaven ‘s gate qui l’a mené à être banni des studios, Cimino revient brillamment à la réalisation en adaptant avec Oliver Stone, autre cinéaste trop négligé à mon sens, un roman noir très solide dû à la plume de Robert Daley, le même Robert Daley qui est à l’origine de plusieurs films de Sidney Lumet, dont Prince of the city que nous avons commenté avec enthousiasme il y a quelques semaines[1]. Daley est newyorkais, ancien policier et s’est spécialisé dans l’analyse de la corruption du NYPD, tout en conservant un regard compatissant sur l’underground et les difficultés des différentes communautés new-yorkaises à vivre ensemble. Michael Cimino a donc mis tous les atouts de son côté pour faire un film qui plaira à un large public, et il obtiendra un budget conséquent pour le mettre en œuvre.

Tracy Tzu commente l’enterrement d’un parrain de Chinatown

Stanley White, fraichement nommé à Chinatown, se donne pour mission de débarrasser le quartier de l’emprise de la pègre chinoise. Il va rapidement se heurter à un gros trafiquant, Joey Tai qui, lui, tente de prendre le contrôle de la pègre chinoise. Il va jouer le jeu de la provocation avec l’aide plus ou moins consentante d’une jeune journaliste chinoise, Tracy Tzu, dont il tombe amoureux. Evidemment cela n’arrange pas les relations tendues qu’il a avec sa femme qui se sent vieille et délaissée. Provocateur il se heurte à sa hiérarchie qui ne veut pas faire de vagues avec les pontes de la communauté chinoise. Ancien du Vietnam, le policier le plus décoré de New York, il se sert de cette gloire passée pour pousser ses actions. Les choses vont mal évoluer, sa femme va être assassinée par des truands chinois qui veulent ainsi le mettre au pas. Pendant ce temps Joey Tai est en voyage en Thaïlande afin d’importer directement de l’héroïne aux Etats-Unis. Mais Stanley qui a mis sur écoutes illégalement Joey Tai va finir par savoir que celui-ci importera prochainement presqu’une tonne d’héroïne. Entre lui et Joey Tai, c’est une lutte à mort qui va se déclarer, avec au milieu des innocents qui vont le payer très cher. Mais au bout du compte il aura sa victoire.

Stanley White s’adresse directement aux pontes de la communauté chinoise

Il y a plusieurs manières de voir ce film. C’est évidemment un film de mafia, avec tout ce que cela comporte de règlements de comptes sanglants et de rivalités entre les communautés. Mais c’est aussi en quelque sorte l’histoire d’un trio dans lequel Tracy Tzu est un enjeu indirect. C’est donc à partir de Stanley le portrait de deux hommes qu’en apparence tout oppose et qui pourtant se ressemblent dans la violence qui les anime. Ils se comprennent finalement tellement bien qu’à la fin du film, Stanley confiera son arme de service à Joey pour qu’il se suicide. Ces deux hommes en effet ne savent pas reculer et risquent la vie de ceux qui les entourent, ils sont tous les deux seuls. Butés dans leurs certitudes, au fond ils ne savent pas trop ce qu’ils veulent, Stanley aime en même temps Tracy et sa femme, indirectement il est responsable de la mort de celle-ci et du viol de la journaliste chinoise. Il déçoit tout le monde, mais Joey Tai aussi, il déçoit sa propre famille, mais aussi les gangs rivaux qui lui ont fait confiance. En important de la drogue, en rackettant et en affrontant les autres gangs newyorkais, est-il aussi mauvais que ce que Stanley prétend ? Ne contribue-t-il pas lui aussi à l’économie et à l’équilibre de la ville ? Tout comme Stanley cependant, il met en cause l’équilibre antérieur, même si c’est pour des raisons différentes. Stanley est opposé à sa hiérarchie qui veut le calme et la paix à n’importe quel prix, comme Joey Tai est opposé à la sienne, les vieux parrains cherchent le compromis aussi bien avec les autorités locales qu’avec les Italiens. La similitude des deux protagonistes est renforcée par l’exhibition de leurs blessures. Au pansement qui résulte du nez cassé de Joey Tai, répond le pansement de Stanley qui est le résultat de la fusillade avec les tueurs que Joey lui a envoyés.

Louis Bukowski sermonne Stanley White

La journaliste chinoise est elle-même tout autant incertaine, venant d’un milieu aisé et éduqué, contrairement à Stanley qui conserve un côté prolétaire, elle découvre l’underground de la communauté chinoise et les misères qui vont avec. Comme dans tous les ouvrages de Rober Daley, il y a une interrogation non seulement sur l’ordre social que la société est sensé protégé et promouvoir. On va donc retrouver cette haine qui est le résultat d’une cohabitation difficile entre les différentes communautés. Stanley est raciste, et dès qu’il s’éloigne de sa propre communauté, les Polonais, il le paye le prix fort. Ayant été marqué par la guerre du Vietnam, il hait tellement les jaunes, les bridés, les asiates, qu’il tombe éperdument amoureux de Tracy ! Et celle-ci le lui rend bien, elle déteste les blancs arrogants et macho comme lui, mais elle est tout autant attirée par lui, malgré ou à cause de sa grossièreté et de son manque de raffinement, si bien que le récit de la relation amoureuse entre Stanley et Tracy ressemble plus à un affrontement permanent qu’à un conte de fée. L’opposition des sexes se doublant d’une opposition raciste et d’une opposition de classes. Il suffit de voir la différence entre le pavillon ordinaire qu’habitent Stanley et sa femme avec le lofts ultra-moderne et richement décoré de Tracy qui surplombe le pont de Brooklyn.

Stanley s’est installé chez Tracy pour continuer son enquête

Visuellement c’est un film sur la multitude, ça grouille dans tous les coins, aussi bien dans le quartier de Chinatown que dans la jungle thaïlandaise. Ça convient très bien à Cimino qui a été un maître pour filmer les mouvements de foule. On reconnaitra cette patte lors de la scène d’ouverture qui mélange la procession avec les règlements de comptes. Il est d’ailleurs impossible de ne pas penser au Parrain II qui l’a certainement inspirée. C’est ce même mouvement qui clôturera le film avec l’enterrement de Joey Tai, tandis que Stanley est agressé par la foule qui l’a reconnu. Ça grouille aussi dans les sous-sols où sont employés des Chinois à de curieuses besognes comme la culture des racines de soja. Les scènes de violence, dans le restaurant, comme dans la boîte de nuit, se passent à travers cette foule indistincte. Evidemment, même si la mise en scène de Cimino ne se résume pas à cela, cette chorégraphie précise et maîtrisé de la foule frappe l’imagination. Il y a une aisance dans les mouvements d’appareil qui est assez rare : utilisant souvent le travelling arrière, il imprime ainsi une dynamique très forte à l’action. Ce ne sont plus seulement des scènes de violence entre gangs ou entre flics et mafieux, mais une lutte à mort pour la survie de l’espèce.

Joey Tai vient négocier directement dans le Triangle d’or

L’utilisation des décors urbains est également très importante, pas seulement dans la description de Chinatown, mais aussi dans ces illusoires protections que semblent offrir la richesse et la célébrité. Tracy Tzu possède un magnifique appartement avec une vue imprenable sur le pont de Brooklyn, mais cela ne l’empêche pas de se faire violer par trois racailles chinoises. C’est ce qui va la ramener d’ailleurs à une plus juste perception de la réalité. C’est presque tout le film qu’il faudrait citer, comme ces visites dans les arrières cuisines louches des restaurants chinois, ou encore bien sûr la rencontre fatale de nuit et sur le port entre Stanley et Joey. La lumière y est glauque, opaque, les installations portuaires sont menaçantes. La photographie d’Alex Thomson est excellente, non pas parce que les images sont « belles », mais parce qu’elles s’inscrivent dans une utilisation très particulière des couleurs. C’est très personnel à Cimino, Alex Thomson n’ayant pas de style particulier. On partira ainsi des couleurs violents saturées de rouge lors de la procession, pour aller vers la froideur des bleus qui inondent le règlement de comptes final. Cimino joue aussi de cet usage paradoxal des costumes blancs qui sont semble-t-il d’usage dans les enterrements chinois.

Stanley abat une des tueuses chinoises qui ont abattu Herbert

L’interprétation est dominée par Mickey Rourke. Acteur prometteur au début de sa carrière, il tournera avec Coppola, puis il connaitra la gloire avec 9 semaines et demi, et après avoir tourné quelques bons films, il retournera à une vie décadente qui alimentera les chroniques de faits divers, plus que les rubriques cinéphiliques. En tous les cas ici il est très bon. Il est même relativement sobre dans son jeu. C’est sans doute son rôle le plus complexe, il n’a jamais été meilleur. Le film est écrit et réalisé à partir de lui. Tracy Tzu est interprétée par Ariane Koizumi. Elle est censée être une métisse issue de grands parents chinois. En réalité elle est d’origine japonaise, mais aussi allemande. La particularité de son physique donne un côté androgyne à son personnage, ce qui renforce l’homosexualité latente de l’opposition entre Stanley et Joey. Si au cinéma elle n’a pas fait grand-chose, il faut reconnaître qu’ici elle est parfaite, passant du mépris et de l’arrogance de classe à un côté plus humain quand elle pleure et quand elle est en danger. Le troisième personnage, Joey, est interpréta par John Lone. C’est un acteur qui en général est abonné aux rôles de Chinois dans des films sans importance, un hongkongais élégant et racé. Ici il est très bon, froid, calculateur, courageux aussi. Dans une distribution étincelante, il faut souligner encore l’excellente Caroline Kava dans le rôle de Connie. Elle avait déjà joué sous la direction de Cimino dans Heaven’s gate. Elle est ici remarquable de dignité et de colère renfermée.

Stanley cherche à trouver la drogue sur le Kaziemer Pulaski

Le film n’aurait pu se faire sans l’intervention de Dino de Laurentis producteur italien qui finit par s’imposer à l’Amérique et au monde entier. Ses succès sont innombrables dans des registres très différents cependant. Ici il a su trouver un budget important pour mettre en scène toutes ces foules aussi bien à New York qu’en Thaïlande. Le succès fut au rendez-vous et la réception critique plutôt bonne, bien que beaucoup n’ai considéré ce film que comme un polar parmi tant d’autres, juste un peu mieux léché à cause du savoir-faire technique de Cimino. Le film est bien plus que cela, bien plus qu’une commande d’un producteur rusé qui retravaillera d’ailleurs avec lui sur Desperate hours. En le revoyant des années après sa sortie, on est surpris par la maîtrise du sujet à tous les niveaux. Quelques critiques américains bien misérables ont taxé ce film de raciste et de méprisant pour les Chinois. C’est parfaitement idiot, parler du racisme ou des difficultés de cohabitation des différentes communautés ne fait pas de vous un raciste ou même un ennemi de ces communautés. C’est posé un problème qui existe bel et bien. Du reste Cimino qui est d’origine italienne, ne traite guère mieux cette communauté. Mais le politiquement correct a ses raisons que la raison ne connait pas. C’est exaspérant, mais c’est ainsi. En tous les cas le film de Cimino est grandiose, et s’il n’atteint peut-être pas The deer hunter, c’est certainement un très grand film noir.

Stanley White affronte Joey Tai

Stanley White a enfin coincé Joey Tai

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/le-prince-de-new-york-prince-of-the-city-sidney-lumet-1981-a126186994

votre commentaire

votre commentaire