-

Par alexandre clement le 24 Février 2020 à 08:05

Au mois d’octobre dernier, a eu lieu à Lyon au festival Lumière un petit événement, la ressortie enfin de Piège pour Cendrillon, film d’André Cayatte devenu quasiment invisible, et donc mythique. Les raisons pour lesquelles ce film avait disparu de la circulation à une époque où le numérique reproduit tout et n’importe quoi ne sont pas connues précisément. C’est pourtant un film Gaumont, avec la superbe Dany Carrel qui reste toujours très appréciée des cinéphiles. En outre le film avait eu beaucoup de succès à sa sortie. A l’origine il y a le roman de Sébastien Japrisot publié en 1963, Grand Prix de Littérature Policière, prix qui à cette époque avait encore une très grande valeur. C’était le deuxième ouvrage que Japrisot publiait sous ce nom, juste après Compartiment tueurs qui sera aussi porté à l’écran la même année par Costa-Gavras et qui lancera la brillante carrière de celui-ci. Le film est assez fidèle au roman, et Japrisot va fournir de nombreuses histoires marquantes pour le cinéma. La plupart des films tirés de son œuvre seront des succès, Le passager de la pluie, La course du lièvre à travers les champas, tous les deux mis en scène par René Clément. Plus tard viendra Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet, toujours avec succès. Japrisot se lancera dans la mise en scène de cinéma, mais il essuiera un échec retentissant. En 1968, il avait connu un autre succès éclatant avec Adieu l’ami, film de Jean Herman, avec Alain Delon et Charles Bronson. En 1977 Jean Becker adaptera L’été meurtrier également avec un très grand succès populaire. Ce qui faisait la réussite de Japrisot, c’est cette capacité à travailler des retournements de situation inattendus, dans le cadre d’une atmosphère très noire et mélancolique. Ses premiers romans, au milieu des années soixante, font penser parfois à Frédéric Dard lorsqu’il publiait des romans dans la collection « spécial police » sous son nom, ils ont paru chez Denoël dans cette collection mythique intitulée Crimes club. C’est dans cette collection qu’on trouvait tout le gratin de la littérature française à suspense, Boileau-Narcejac, Louis C. Thomas, Hubert Monteilhet, et j’en passe. Pour accéder à cette collection, il fallait que les auteurs aient un sens du suspense bien établi. Et de ce point de vue Japrisot était vraiment un maître. C’est d’ailleurs peut-être dans Piège pour Cendrillon qu’on s’en rend le mieux compte. André Cayatte était aussi, à cette époque bénie de la moitié des années soixante, un réalisateur à succès, bien installé dans une carrière qu’il avait entamée avant la guerre. Seuls les grincheux de la Nouvelle Vague qui n’avaient pas la moitié de son talent le dénigraient systématiquement. Pour le reste le public suivait très bien le réalisateur. Mais c’est malheureusement la critique façon Nouvelle Vague qui a mis un peu l’œuvre de Cayatte – et de quelques autres – sous l’éteignoir, au profit de réalisateurs plutôt médiocres, notamment François Truffaut qui avec ses adaptations de romans noirs – dont j’ai eu déjà l’occasion de dire du mal[1] - qui tentaient de jouer dans la cour d’Hitchcock. Sur Piège pour Cendrillon, Sébastien Japrisot travaillera sur le scénario sous son véritable nom, Jean-Baptiste Rossi. Cette longue parenthèse pour dire qu’on peut relire encore aujourd’hui l’œuvre « noire » de Sébastien Japrisot avec plaisir et un grand intérêt, ce sont des romans brefs et denses, très prenants, qu’on ne lâche pas avant la fin. Pour ma part je trouve que c’est René Clément, par sa rigueur glaciale dans la mise en scène, qui a le mieux saisi le caractère vénéneux de Japrisot, mais les deux hommes se sont ensuite disputés sur le tournage de La course du lièvre à travers les champs. Curieusement les deux adaptations britanniques de La dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil ont été des échecs commerciaux et artistiques, alors que le roman qui en est le fondement, est excellent.

Sébastien Japrisot a finalement assez peu écrit, une douzaine d’ouvrages en comptant les scénarios de films qu’il adapta en roman. Et pourtant, en dehors du tout premier policier, Compartiment tueurs et de La course du Lièvre à travers les champs, ils présentent une très grande unité : ils sont tous centrés sur un même type de personnage, une jeune femme, le plus souvent perdue, mais aussi criminelle, à la fois victime et bourreau. Faible et forte à la fois, déterminée, Japrisot rend compte de ses tourments d’un point de vue subjectif, notamment en écrivant à la première personne du singulier, ce qui lui fait endosser la personnalité et la psychologie de la jeune femme, et même son signe astral, puisque ses héroïnes sont le plus souvent du signe du Cancer, comme lui. A ce titre on peut dire qu’il est le continuateur direct de Frédéric Dard qui avait expérimenté ce procédé narratif avec beaucoup de succès dans plusieurs de ses romans noirs, Les scélérats, L’accident, Les mariolles. Ce sont donc des thrillers psychologiques, vénéneux, qui prétendent traiter de la femme comme d’un criminel comme un autre. Notez que la femme a souvent des motivations criminelles très différentes de celles des hommes. En dehors de sa capacité à construire des intrigues, Japrisot a une grande originalité dans l’écriture, directe et ramassée, poétique et rêveuse, il se réfère le plus souvent à Lewis Carroll, ce qui n’est pas une coquetterie, mais qui correspond à cette idée selon laquelle l’enfance est déterminante, mais sombre et inquiète. Dès ses premiers romans policiers, le cinéma l’a repéré, tous ses romans policiers seront adaptés à l’écran, et puis le système cinématographique français l’intégrera. Il tentera ensuite de passer à la mise en scène, sans succès. Piège pour Cendrillon c’est d’abord un roman qui fascine, il sera d’ailleurs adapté encore récemment, en 2018, par Sébastien Azzopardi, à la scène, renforçant ainsi le côté claustrophobique de l’histoire. Si les histoires sont généralement sombres, Japrisot leur insuffle une forme d’ironie qui permet au lecteur – ou au spectateur – de s’impliquer du côté de l’héroïne, tout en gardant une certaine distance. Ce qui à mon sens accroît la tension. La difficulté d’adapter Japrisot à l’écran tient d’abord à ce qu’il faut aller au-delà de l’intrigue proprement dite, retrouver une forme de subjectivité mélancolique. C’est seulement vers la fin de sa vie avec l’énorme succès de Un long dimanche de fiançailles – le livre et le film – qu’on commencera à traiter de Japrisot comme d’un écrivain de premier plan.

Michelle Isola a été victime d’un incendie qui l’a partiellement défigurée, mais surtout qui l’a rendu complètement amnésique. Elle se réveille dans une clinique où le bon docteur Doulin tente de la remettre d’aplomb. Bientôt va apparaître dans sa vie Jeanne Murneau, la gouvernante. Elle est celle qui l’a élevée en quelque sorte. Michelle apprend ainsi qu’elle avait une cousine, Dominique, qui est morte dans l’incendie d’un bungalow où elles s’étaient retrouvées. Mais au bout d’un moment des souvenirs commencent à arriver, sous la surveillance de Jeanne. Celle-ci semble craindre autant que souhaiter qu’elle retrouve la mémoire. Do et Mi avaient été très proches dans l’enfance. Puis Mi s’était éloignée pour vivre avec sa tante en Italie. Jeanne suggère cependant que les deux cousines étaient un peu à couteux tirés. Michelle va donc tenter de comprendre. Elle s’évade en quelque sorte de la grande villa où elle se trouve à 40 kms de Paris et s’en va à la recherche d’une vérité. Là elle va rencontrer un certain François qui semble avoir été son amant et qui travaille dans un magasin de chaussure. Celui-ci la décrit comme une fille impossible, buveuse, fumeuse, faisant tourner en bourrique tout le monde. Ce portrait d’elle-même laisse Michelle perplexe. Elle visite ensuite un garage où Dominique travaillait. Là elle va rencontrer Gabriel qui était l’amant de cœur de Dominique. Il lui raconte que c’est elle qui a produit la séparation du jeune couple, emmenant Do avec elle en Italie puis sur la Côte d’Azur. Mais il raconte aussi comment Michelle l’a séduit. Jeanne cependant récupère Michelle à l’hôtel de l’Etoile. Elle la prend en main et lui explique qu’en réalité Dominique n’était pas la gentille fille qu’on lui a décrit, mais une garce, elle aussi, qui s’est débrouillée pour infiltrer la maison de Michelle et la manipuler. Elle lui explique qu’en fait il y avait un héritage important à la clé. Elle finit par lui dire qu’elle n’est pas Michelle, mais Dominique, et qu’elle devait prendre la place de Michelle à sa mort pour capter l’héritage, et donc que Jeanne et elle ont concocté l’assassinat de Michelle. Désespérée, elle va se tourner vers Gabriel. Celui-ci va lui donner la preuve qu’elle est bien Michelle. Pendant ce temps Jeanne est partie pour Florence pour tenter de mettre la main sur l’héritage de la tante. Mais Michelle va être maintenant harcelée par un maître chanteur qui lui affirme détenir la preuve qu’elle a tué sa cousine. De désespoir, Michelle se suicide par le gaz, alors que Gabriel lui déclare sa flamme au téléphone, et que Jeanne tente de la sauver de la mort pour capter une partie de l’héritage.

Le docteur Doulin est aux petits soins avec Michelle

Cette histoire très compliquée, une des meilleures sans doute de Japrisot, emprunte à beaucoup d’autres films et romans noirs, sans pour autant perdre de son originalité. Certains ont voulu voir Japrisot comme innovant dans le développement de la forme narrative, mais le nombre d’emprunt faits au film noir et au roman à suspense récuse cette thèse[2]. Il y a d’abord une référence aux films noirs qui traitent de l’amnésie et d’une usurpation d’identité pour des questions matérielle. Cette ligne avait été développée par Louis C. Thomas avec Manie de la persécution publie en 1962, toujours dans collection Crime club chez Denoël. On y retrouve des thèmes semblables, y compris le louche domestique qui écoute aux portes. Ce roman de Louis C. Thomas donnera d’ailleurs un très bon film, Diaboliquement votre, de Julien Duvivier avec Alain Delon. L’introduction de l’amnésie dans le début d’une histoire de ce type ne peut faire émerger le danger, si en même ce n’est pas une promesse de renaissance. Mais il y a aussi un clin d’œil à l’ouvrage de Boileau-Narcejac, D’entre les morts, publié en 1954 chez Denoël et qui donnera le film d’Hitchcock, Vertigo. Cette fois c’est Jeanne qui transforme Do en Michelle. Et puis, on ne peut pas ne pas penser à Plein soleil René Clément, à cause de cette usurpation d’identité[3]. Donc le premier thème apparent est celui de l’identité. Si Do et Jeanne tentent de s’approprier l’identité de Michelle, il va y avoir après l’incendie une quête d’identité. Michelle est-elle Do ? Qui était Michelle ? Et là les variations vont commencer, engendrant de nombreux rebondissements. D’abord parce qu’en faisant son enquête, Michelle va comprendre que Jeanne et Gabriel, ou même François, ne présentent pas les choses de la même façon. De là s’introduit le doute sur la vérité de ce qui s’est réellement passé. Pour Gabriel, Dominique est une innocente et Michelle une garce. Jeanne au contraire va montrer que Dominique est une froide calculatrice qui manipule tour le monde. Ce balancement permanent dans lequel l’amnésique ne peut pas se reconnaître, trouble sa personnalité et la conduira vers le remord et la folie. Evidemment à travers cette usurpation d’identité, comme dans Plein soleil, il y a une idée de la lutte des classes : Dominique est pauvre et délaissée, Michelle est très riche, ne travaille pas et se moque des habits que sa cousine porte, se demandant aussi comment on peut travailler pour un si maigre salaire.

Jeanne, la gouvernante, tente de réveiller la mémoire de Michelle

Les différences d’avec le roman sont sensibles, même si Japrisot a participé à l’écriture du scénario. Les personnages ont été simplifiés. La troisième fille, Angela – Do, Mi, La – n’est pas dans le film, encore que dans le roman ce personnage n’a pas un rôle décisif. Et les filles ne sont pas cousines, Do est la fille d’une domestique qui travaillait pour la richissime tante. Mais ces différences ne trahissent pas selon moi l’esprit du roman. La fin est différente, mais surtout les personnages masculins n’ont pas le même rôle, alors que dans le film ils restent très passifs, seulement des enregistreurs et des témoins, dans le livre ils orientent un peu plus l’action. De même dans le roman Michelle est l’héritière de sa marraine, et non de sa tante. Le film a également « prolétarisé » Do, dans l’ouvrage elle travaille dans une banque, et Gabriel est agent d’assurances, ce qui fait plus moderne que de travailler dans un garage obscur, les mains dans le cambouis. Mais au fond ce qui est important n’est pas vraiment le détail de l’intrigue. Celle-ci est en effet très soignée, et elle peut faire apparaître l’ouvrage comme un récit à énigme. Rien n’est plus faux. D’abord parce que dans le roman à énigme à l’anglaise, l’enquêteur n’est pas l’acteur, il est le simple révélateur, or ici le principe est que l’enquêteur est aussi le coupable et enquête sur lui-même et son double. Mais il me semble que cette quête d’identité est le véhicule pour un examen singulier de la psychologie féminine. Le point de vue de Japrisot, dans tous ses ouvrages ou presque, de nous faire comprendre que cette psychologie féminine est très différente de la psychologie masculine. Et donc le crime est le révélateur de cette différence, un homme ne tuerait pas de cette manière aussi compliquée. Le film va reconstruire cet univers féminin, avec ses haines et ses passions, ses attachements aussi. Les relations que Michelle et Dominique entretiennent avec Jeanne sont marquées du sceau du matriarcat, les pères ont disparu. Mère de substitution, la gouvernante est aussi celle qui punit, voire qui exerce aussi un droit de mort, et retient contre son sein ces filles perdues qui sont d’ailleurs des orphelines. Son attitude suscite d’ailleurs la révolte, la quête d’une émancipation, mais elle est vite tuée dans l’œuf. Le film présente, en avance un peu sur son temps d’ailleurs, la montée en puissance d’une féminité assumée, y compris dans ses revendications d’une sexualité choisie, sinon que maîtrisée. Mais il y a une autre dimension encore, c’est l’enfance. Celle-ci est tout autant présentée comme un paradis perdu que comme un lieu d’innocence perverse où le mal et le bien peuvent se confondre jusque dans le crime. Toutes les héroïnes de Japrisot sont d’ailleurs des criminelles et forcément elles ont de bonnes raisons puisque ce sont les leurs ! On trouvera encore des formes paradoxales de relations entre ces femmes, faites d’amour et de haine – c’est encore plus évident dans le roman – mais aussi comme une sombre nécessité. Comme dans le roman il y a une esquisse aussi d’amour lesbien, entre Mi et Do, mais aussi entre Mi et Jeanne, et Jeanne et Do.

Michelle va faire la connaissance de Gabriel qui travaillait dans le même garage que Dominique

Il y a une autre dimension qui est assez peu perçue, aussi bien dans le film que dans le roman de Sébastien Japrisot, c’est la question de la domination. Si dans un premier temps elle apparaît comme une variante de la lutte des classes entre Do et Mi, elle va beaucoup plus loin parce qu’elle se situe entre femmes d’âge et de condition différente. C’est une lutte à mort entre femmes que les mâles ne peuvent pas comprendre et qui semble ressortir d’un instinct primitif. Mais cette lutte prend une allure curieuse quand on comprend que Do a besoin de Mi, mais que Mi a besoin de Jeanne, et que Jeanne a besoin de Do. C’est comme une chaîne qui ne peut être brisée que par la mort. Nous sommes dans le cadre d’un matriarcat. La première à disparaître, c’est la tante, et en tant qu’ancienne, elle annonce la débâcle finale de cette solidarité féminine. Mi se suicidera d’ailleurs parce qu’elle ne peut pas vivre sans cette solidarité, en dehors du cocon qu’elle forme. Dans la mise en œuvre de ce principe, au-delà de la haine et de l’amour, mais qui ressort de la nécessité, il y a la découverte d’un monde différent qui ne peut pas exister avec les principes masculins dominants dans la société.

A l’hôtel de l’étoile, Jeanne rattrape Michelle

Reste à savoir si la réalisation est à la hauteur de ces intentions. D’abord il faut partir du fait que Cayatte dans son meilleur a toujours mis en avant l’ambiguïté, des personnes, comme des situations. Et l’adaptation de Piège pour Cendrillon est du pain béni pour lui puisque cette histoire lui permet de présenter la même histoire selon des points de vue différents, la vérité n’est pas toujours réduite à la matérialité des faits, mais souvent à leur interprétation. En 1964 il avait tourné deux films, Françoise ou la vie conjugale et Jean-Marc ou la vie conjugale. C’était la même histoire mais écrite subjectivement par deux protagonistes différents, et ces deux points de vue divergents formaient l’histoire d’un couple. Mais au-delà c’est bien d’un film noir dont il s’agit ici. D’abord dans l’utilisation récurrente des flash-backs qui développent des points de vue contradictoires en faisant avancer l’intrigue. Mais les multiples flash-backs remplacent la subjectivité de la première personne à laquelle l’ouvrage est pour la plus grande partie écrit. Ensuite l’ambigüité sur la nécessité du crime. Les personnages sont dessinés de telle sorte qu’ils s’en vont tranquillement à leur perte inexorablement. Cayatte, aidé d’Armand Thirard, va utiliser les astuces un peu traditionnelles du film noir, les miroirs par exemple qui sont le contrepoint des mensonges que les personnages assènent. Ou encore le store vénitien dans une atmosphère qu’on sent caniculaire sur la Côte d’Azur. Mais il y a aussi une belle utilisation du décor du garage qui fait mieux ressortir l’opposition de la richesse et de la pauvreté entre les deux jeunes cousines. On y trouvera encore nos fameux escaliers en spirale dans le vertige qui prend Dominique lorsqu’elle tente de rattraper Michelle dans le garage, ou quand elle échappe à la tutelle de Jeanne. Le rythme est parfois un peu emprunté, notamment dans la première partie, mais cela provient de la densité du propos. Cayatte en effet n’a pas la sobriété et l’élégance de René Clément, ni même sa froideur. Mais il s’en tire très bien et c’est sans doute un de ses meilleurs films dans cette veine vénéneuse. Il est curieusement moins à l’aise avec les espaces luxueux des belles villas, que dans les espaces plus pauvres, comme la chambre d’hôtel, ou le garage, voire les rue de Paris. Il y a de la tendresse et de la délicatesse dans la façon dont il saisit le visage et les tourments de ses héroïnes. Je dis ces héroïnes, parce qu’au fond, elles ne font qu’un par-delà leurs différences et ce qui les oppose. On trouve quelques astuces intéressantes, comme faire porter un riche manteau de fourrure par l’amnésique, comme si la richesse s’alliait pour un moment avec la pauvreté matérielle et psychique de cette jeune fille perdue qui ne sait pas si elle est Mi ou si elle est Do. Son trouble est contagieux et va gagner irrémédiablement Jeanne, la gouvernante !

Michelle accompagne Dominique qui va se faire virer du garage

La force du film repose sur les frêles épaules de Dany Carrel. Evidemment si à cinquante ans tu n’aimes pas Dany Carrel tu as raté ta vie. C’est une actrice merveilleuse qui, selon moi, n’a pas eu la carrière qu’elle méritait – peut-être à cause de sa petite taille ? Peut-être concurrencée par des blondes à la forte poitrine ? Elle même accusait la Nouvelle Vague d’ostracisme[4]. Ici elle incarne deux rôles, Michelle et Dominique, ce qui obligera d’ailleurs Cayatte à utiliser des astuces pour faire se mettre en présence les deux personnages. L’une est arrogante et bêcheuse, certaine de sa force et de sa richesse. L’autre est d’abord travaillée par sa basse extraction, elle a la timidité des gens pauvres et du petit peuple. Mais en vérité elle va incarner aussi un troisième personnage, l’amnésique apeurée, fragile et perdue. Cette triple approche lui permet de mettre en œuvre toute l’étendue de son talent. Elle va changer jusqu’à sa démarche pour rentrer dans la peau des trois différents personnages qu’elle incarne. Peut-être est-ce la meilleure interprétation qu’elle a donné à l’écran, encore qu’elle est excellente aussi dans La moucharde[5]. Ensuite il y a Madeleine Robinson dans le rôle de Jeanne la gouvernante autoritaire et combinarde. C’est une très grande actrice, et elle le montre encore ici. Ce choix est très bon, parce qu’elle possède un physique très énergique avec sa grande taille, qui lui donne beaucoup d’autorité. On la sent également prête à basculer vers des sentiments maternels envers celle qu’elle croit être Dominique, même si elle connait les mauvaises intentions et la fourberie de celle-ci. On retrouve ensuite Jean Gaven – comme dans presque tous les films adaptés de Sébastien Japrisot. Il est toujours très juste dans le rôle de ce brave prolo de garagiste qui ne doute de rien et qui ne comprend pas le tourment de Michelle lorsqu’il lui propose une relation amoureuse, un nouveau départ. On retrouvera aussi Robert Dalban dans le petit rôle du propriétaire irascible du garage. Les autres personnages sont les deux acteurs qui incarnent François et Serge. Pour tout dire, ils sont insignifiants. Mais n’ont-ils pas été choisis pour cela ?

Jeanne a une influence très forte sur Michelle

J’avais vu ce film à sa sortie – ce qui ne nous rajeunit pas – et depuis, plus rien. Il était passé à la trappe. Grâce à un ami qui l’a déniché, j’ai pu le revoir enfin alors que je le cherchais depuis des années. Le film n’a pas pris une ride. Malheureusement il n’existe pas sur le marché et donc la qualité de la copie dont je dispose est assez mauvaise. Mais en même temps cette mauvaise qualité de la copie n’empêche pas de nous rendre compte que ce film est excellent et qu’il a passé très bien les décennies. Nous souhaitons que Gaumont fasse un effort pour le sortir du purgatoire. Où on l’a confiné. Il mérite une sortie Blu ray. Il est pour moi parmi les grands films noirs français. J’en souligne ici l’importance, comme j’ai souligné il n’y a pas très longtemps l’importance de La moucharde de Guy Lefranc toujours avec l’admirable Dany Carrel. Le bruit a couru que c’était Sébastien Japrisot lui-même qui avait fait interdire la réédition de ce film, mécontent du travail de Cayatte. C’est bien possible vu le caractère épouvantable qu’il avait. Mais comme il vient d’être vu à Lyon à l’automne 2019, cette excuse ne semble plus en être une aujourd’hui. Il existe un remake britannique sous le titre de Trap for Cinderella, tourné en 2013 par Iain Softley, ça ne vaut pas un clou.

A l’enterrement de la tante, Michelle semble à part

Gabriel va prendre en pitié Michelle

Michelle s’endort pour toujours

Bonus, le « making of » de Piège pour Cendrillon

[2] María Teresa Pisa Cañete, « L’impossible résolution de l’énigme de l’identité dans Piège pour Cendrillon de Sébastien Japrisot », Çédile, revista d’estudios franceses, Monografías 2 (2011)

[3] Dans le roman la filiation avec le film de René Clément est plus nette encore puisque Japrisot reprend quelques éléments de dialogue, Ma mi, m’amour.

[4] Voir ci-après le « making of »

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 20 Février 2020 à 08:44

Bertrand Tavernier est un vrai cinéphile passionné avant d’être un cinéaste. En dehors de la réalisation, il a beaucoup écrit sur le cinéma en général. Egalement il est un commentateur érudit et souvent avisé du cinéma du passé. Il a un grand respect pour ses collègues, qu’ils soient américains ou qu’ils soient français. On le voit aussi souvent dans des bonus de DVD ou de Blu ray pour apporter des compléments d’information bienvenus, car il a une connaissance très large du cinéma, dans le temps, ça va du muet à Godard en passant par Riccardo Freda, en allant de Resnais à Melville, et du cinéma américain au cinéma asiatique, et bien sûr en passant par le cinéma italien. Le cinéma n’est pas vraiment un métier pour lui, mais plutôt une passion qui l’occupât presque toute son existence.

Interrogé par Noël Simsolo, il retrace ici son parcours et tente d’en démêler les fils. Issu de la haute bourgeoisie lyonnaise, son père était René Tavernier, résistant de la première heure, gaulliste, mais aussi créateur de la revue Confluences, revue prestigieuse, mais qui disparut rapidement à la Libération. Tavernier est un autodidacte. Il a fait ses classes dans les salles obscures, puis ensuite en tant qu’attaché de presse.

C’est un personnage très sympathique, quoique flottant sur le plan idéologique, qui a donc touché à tous les genres, avec cependant une forte connotation sociale dans ses films qui l’ont fait classer à gauche. Mais sa carrière me laisse tout de même perplexe. Elle manque d’unité autant que de style, si ce n’est qu’elle s’inscrit dans un rapport singulier à l’histoire qui le mènera à la réalisation de documentaires, notamment sur la Guerre d’Algérie.

La Guerre sans nom

Tavernier a beaucoup d’idées, un peu sur tout. Mais je n’arrive pas à voir quels films marquants il a réalisé. Peut-être Le juge et l’assassin, avec ses larges panoramiques qui renforcent la solitude de Bouvier ? J’ai un bon souvenir aussi de La vie et rien d’autre où il arrive à faire passer une émotion sincère. Et même Un dimanche à la campagne a de très beaux aspects. Mais à côté de ça, il y a pas mal de ratages. L’appât, pourtant tiré du très bon ouvrage de Morgan Sportès reste bien terne et manque de conviction, et Dans la brume électrique, d’après James Lee Burke, un très bon auteur de romans noirs, passe à côté de son sujet. Curieusement, alors que Tavernier aime beaucoup et qu’il connait très bien le film noir américain, c’est ce qu’il rate le plus. Peut-être parce qu’il est habité par une sorte de vérisme pointilleux ? Et bien sûr c’est ça qui est le plus difficile à maîtriser. C’est typique dans L-627, sujet qui avait tout pour faire un bon film noir. Mais Tavernier s’y refuse consciemment. Pourquoi ? Mystère. Le film n’est pas mauvais, mais il reste un peu terne et manque de punch, justement par souci de « vérisme ». C’est cette absence volontaire de glamour qui est une bonne idée sur le papier, qui a plombé le résultat aussi bien critique que commercial. Coup de torchon, adapté du roman de Jim Thompson, est complètement manqué, même si le film a été un succès public. Tavernier a fait d’un roman noir, très spécifique aux Etats-Unis, une sorte de tribune anticolonialiste. Or la ségrégation raciale aux Etats-Unis et ses conséquences n’ont guère à voir avec la colonisation de l’Afrique par des Européens. Cette transposition m’a toujours semblé une très mauvaise idée, dénaturant la lettre et l’esprit de Jim Thompson en particulier et du film noir en général. Mais il n’est pas le seul à manquer l’adaptation de Jim Thompson. Alain Corneau avec Série noire a tout autant manqué sa cible[1]. Les réalisateurs français quand ils veulent s’éloigner des canons de l’esthétique du film noir, sombrent dans des formes esthétiques plutôt confuses, sans doute parce qu’ils craignent, à l’exception toutefois de Melville, de ne pas être assez originaux.

L-627

Tavernier est cependant toujours intéressant quand il parle de cinéma, même si parfois il ressasse un peu les mêmes histoires sur les réalisateurs américains qu’il a côtoyés, l’alcoolisme de John Ford, ou le mauvais caractère de Joseph H. Lewis, la rencontre avec Jerry Lewis. On peut évidemment discuter de ses goûts, il aime Clint Eastwood ce qui est très discutable, déteste assez Hitchcock, on ne peut pas lui donner tort, envoie au passage des piques sur l’antisémitisme supposé de Jean Renoir. C’est une vieille rengaine colportée par Henri Jeanson, mais en 1938, dans le quotidien communiste Ce soir daté du 20 janvier, sous le titre publicité, Jean Renoir écrit un article justement contre l’antisémitisme de Céline et en défense de Marcel Dialo qui était son ami[2]. Il est vrai cependant qu’on trouve une interview de Jean Renoir en 1940 donnée à un journal portugais dans lequel il avance qu’il quitte la France parce que les Juifs lui ont pourri l’existence[3]. Tavernier donne son point de vue très négatif sur la personne de Kazan, même s’il reconnait les qualités de ce réalisateur.

En 2015 Bertrand Tavernier reçut un Lion d’or à Venise pour ses 40 ans de carrière

Cinéaste et critique aux goûts très éclectiques, Tavernier se présente comme un passeur entre le cinéma américain auquel il a consacré de très beaux ouvrages[4] et le cinéma européen, comme il se veut une sorte de pont entre le cinéma de qualité française et la Nouvelle Vague[5]. Il est un des rares aussi à célébrer les qualités de William Witney[6]. Il est également pour beaucoup dans la redécouverte d’Edmond T. Greville dont la filmographie reste encore difficile d’accès, ce qui n’est pas rien.

Bien qu’il s’en défende, il a une approche très politique du cinéma, ce qui pour moi n’est pas un défaut, après tout, n’importe quel film est politique. En la matière, Tavernier n’évite pas forcément les lieux communs de la gauche bien-pensante, c’est la gauche engagée dans le soutien au FLN – sans en voir les prémisses d’un parti fascisant, ou la gauche pro-migrants. Cette génération a combattu aussi la censure avec l’affaire de La religieuse, puis elle a épousé les utopies soixante-huitardes, pour le meilleur et pour le pire. Tavernier est aujourd’hui toujours actif, moins en tant que cinéaste – il n’est pas sûr qu’il refera un autre film, et un peu plus en tant que pédagogue. Il tient d’ailleurs un blog sur lequel il fait partager un peu de ses idées, ce qui nous permet ici et là de redécouvrir ou de découvrir des cinéastes oubliés[7]. Il y parle également de ce qu’il lit, et il lit beaucoup tout de même.

Pour résumer, c’est donc un ouvrage très intéressant, avec beaucoup d’anecdotes comme les apprécient les cinéphiles. D’autant que Noël Simsolo est lui aussi un très fin connaisseur de la chose cinématographique. Il n’est pas obligatoire d’ailleurs d’être un admirateur du cinéaste Tavernier pour apprécier cet ouvrage. Il y a des réflexions intéressantes sur le métier, ses difficultés, et même sa dégradation déprimante surtout en France. C’est un peu commun chez les cinéastes vieillissants que d’entonner ce refrain, même si je crois que Tavernier a raison, tant est lamentable le niveau actuel du cinéma français.

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/serie-noire-alain-corneau-1979-a114844712

[2] https://journals.openedition.org/1895/4317

[3] http://epoleart.canalblog.com/archives/2015/11/18/32824929.html

[4] Amis américains, entretiens avec les grands auteurs d’Hollywood, Actes Sud-Institut Lumière, 2008 et avec Jean-Pierre Coursodon, 50 ans de cinéma américain, Nathan, 1991.

[5] Voyage à travers le cinéma français, DVD Gaumont, 2016

[6] http://alexandreclement.eklablog.com/the-bonnie-parker-story-william-witney-1958-a114844780

[7] http://www.tavernier.blog.sacd.fr/

1 commentaire

1 commentaire

-

Par alexandre clement le 16 Février 2020 à 08:24

Burt Kennedy est surtout connu pour ses westerns, aussi bien en tant que scénariste qu’en tant que réalisateur. Sa bonne réputation provenait aussi bien de sa maitrise technique dans la mise en scène, que d’un ton plutôt ironique qu’il avait su insuffler. A ma connaissance, The money trap est sa seule incursion dans le genre du film noir. Ce film est tourné en 1965 et sortira en France en 1966. Ces dates sont importantes pour bien comprendre qu’en réalité, même si la haute période du film noir était passée, les Américains n’ont jamais abandonné ce filon. Il était un peu hâtif donc de parler en 1966 lors de la sortie d’Harper de Jack Smight d’un retour au genre. En effet le genre ne s’est pas arrêté en 1956 avec Touch of evil, il s’est enrichi en utilisant de nouvelles avancées, comme l’écran large, les décors naturels plus abondants, une plus grande mobilité de la caméra. Les supports argentiques sont aussi mieux étalonnés et donnent des images plus précises, ce qui va bien au film noir qui vise à s’inscrire dans un certain réalisme. Le scénario très travaillé est basé sur un roman de Lionel White qui, à ma connaissance, n’a pas été traduit en français. On sait que Lionel White a donné de très bonnes histoires, souvent très violentes, pour le film noir : par exemple, The killing de Kubrick, The big caper de Robert Stevens ou encore Night of following day d’Hubert Cornfield. C’est aussi à Lionel White que Reservoir dogs est dédié.

Une femme a été assassinée par son mari parce qu’elle se prostituait à son insu

Joe Baron est un flic de Los Angeles qui enquête sur les homicides avec son équipier Pete Delanos. Il va dans un premier temps rechercher le meurtrier d’une femme qui a été assassinée par son mari parce qu’elle se prostituait à son insu. Peu après il est amené à constater qu’un médecin très riche, Van Tilde, a tué un homme qui tentait de le cambrioler après avoir un coffre-fort pourtant vide. Cette histoire devient encore plus étrange quand le cambrioleur agonisant confesse à Joe qu’il a ouvert le coffre parce qu’on lui avait donné la combinaison, disant qu’il y aurait un demi-million de dollars. Joe commence à gamberger car il est marié à une femme très riche qui mène grand train, mais qui se trouve tout soudain démunie parce que les dividendes ne sont pas distribués. En même temps que Joe voit là une occasion de ramasser rapidement de la monnaie, il va apprendre que la femme de Kenney – le cambrioleur – est en fait une ancienne relation à lui qui est sans doute encore amoureuse de lui. S’étant disputé avec sa femme, il va passer la nuit avec Rosalie. Joe se rend compte qu’elle a peur et il lui conseille de quitter pour un moment la ville. Mais Joe a fort à faire, il doit traquer Angelo qui a tué sa femme. Il suit la fille et la tante. Elles le mèneront après une longue filature jusqu’à un parc d’attractions où il va finalement l’arrêter. Cependant, Delanos a suivi Joe et il comprend que ce dernier va cambrioler le docteur Van Tilde, il veut en être parce qu’il pense qu’ainsi il va enfin pouvoir devenir très riche. Mais Roslaie est tuée, et le cambriolage ne se passe pas comme Joe le voudrait. En effet quand ils ouvrent le coffre et qu’ils prennent les deux sacs, ils sont surpris par le retour inopiné de Van Tilde et de son garde du corps. Une fusillade éclate, Pete est gravement blessé. Joe le ramène chez lui, puis il exerce un chantage sur Van Tilde pour que celui-ci soigne son partenaire, en échange il lui promet de lui rendre la drogue. Mais tout tourne mal de nouveau. Pete meurt, Van Tilde tente de fuir mais Joe flingue la voiture qui finit dans le décor. Van Tilde est tué, mais Joe est blessé à son tour. Il revient vers sa femme Lisa qui va le soigner et appeler une ambulance. C’est la fin de cette course folle : Joe sera obligé de se dénoncer et de rendre compte de ses crimes.

Kenny, un petit cambrioleur, fait des confidences à Joe

Le scénario est plutôt habile et sait retenir l’attention du spectateur jusqu’au bout, il est dû à la plume de l’excellent Walter Bernstein qui avait écrit Kiss the Blood Off My Hands[1], mais aussi The Magnificent Seven, film pour lequel il n’avait pas été crédité pour cause de liste noire. Il était en effet considéré comme communiste par l’HUAC ce qui l’a sans doute privé d’une carrière plus importante. De cette expérience douloureuse il tirera d’ailleurs un scénario pour The front, un très bon film de Martin Ritt en 1976. Il fut aussi le scénariste de The Molly Maguires toujours du même Martin Ritt, très beau film sur la lutte des classes au XIXème siècle aux Etats-Unis, avec Sean Connery et Richard Harris, film qui n’a eu malheureusement aucun succès et qui fait partie de ces films injustement oubliés qu’on redécouvre de temps à autre. Il travailla également avec Sydney Lumet et John Frankenheimer.

Joe retrouve Rosie dans un bar où elle est serveuse

La tonalité de cette histoire est bien le noir, et l’espoir, s’il existe encore un peu à la fin, est très mince. C’est le portrait d’un homme intègre, un bon flic et un bon mari, fidèle et amoureux de sa femme qui va se trouver devant un choix inattendu : soit trouver de l’argent pour continuer à vivre sur un grand train, soit redescendre l’échelle sociale. Ce dilemme le met en opposition avec sa femme et le renvoie non seulement vers le crime, mais encore vers une passion de jeunesse avec qui il trompera sa femme. Au-delà de l’ambiguïté du comportement, c’est la confusion et le dégout de soi qui l’emporte. Il y a donc un dépassement du thème du flic tenté par la corruption, ou du bourgeois ordinaire qui va franchir la ligne comme dans The trap steel[2] ou dans Pittfall[3]. Le cupide Pete qui fait équipe avec Joe est en fait son reflet déformé, il lui montre ce qu’il est devenu. Mais en réalité il s’en fout de l’argent et de la belle maison avec piscine de sa femme. Il ne vole que parce que celle-ci n’existe que par sa richesse et ses objets. On le verra d’ailleurs hésiter à se tourner vers Rosie, une femme plus ordinaire que la vie a marquée et qui vit pauvrement. Il n’aura pas à choisir parce que la malheureuse Rosie sera assassinée. De même Lisa parlera du temps où elle a connu Joe, à l’époque il habitait un petit appartement miteux, mais elle en a la nostalgie. Celle-ci se rendra compte d’ailleurs tardivement qu’elle pourrait très bien aimer et vivre avec Joe sans tout le luxe dont elle s’est entourée. Si les objets rassurent, ils fragilisent aussi les individus parce qu’ils les rendent dépendants et donc enclins à faire n’importe quoi pour défendre ces apparences. Ce malaise dans la civilisation va expliquer aussi la violence de Joe qui rosse un individu un peu bouffon qui l’apostrophe dans le bar où travaille Rosie.

Joe a passé la nuit avec Rosie

La réalisation est excellente et c’est ce qui a fait dire à certains commentateurs que ce film était injustement oublié. D’abord parce qu’elle utilise très bien les décors réels de Los Angeles, Street Hill ou le funiculaire Angels flight. Naturellement la traque d’Angelo va l’emmener au parc d’attraction. Il semble que Burt Kennedy se soit inspiré sur ce point de M de Joseph Losey[4]. Et puis il y a aussi une maitrise parfaite de l’écran large Panavision. Sans doute cette maitrise provenait elle du travail que Burt Kennedy avait effectué sur les westerns où le sens de la profondeur de l’espace doit se marier avec l’action. Cela donne des scènes d’action très efficaces comme les deux fusillades avec Van Tilden. Mais Burt Kennedy connait aussi ses classiques, bien aidé par l’excellente photographie de Paul Vogel, il saisit parfaitement les contrastes de la nuit, l’aspect sordide des rues de Los Angeles, ce qui donne une vérité au-delà de sa forme semi-documentaire. Il y a pour l’époque une certaine audace dans les scènes de lit, que ce soit entre Joe et Lisa ou entre Joe et Rosie. Tout cela donne à l’ensemble un caractère plutôt moderne, à la fois tributaire de la grammaire du film noir, et en même temps en la renouvelant.

Joe suit la tante et la fille en espérant qu’il pourra coincer le criminel

Le pilier de la distribution, c’est Glenn Ford autour de qui le film a été monté. C’est un acteur un peu oublié aujourd’hui peut-être à cause de la banalité de son physique et de son côté taciturne. Il a tourné pourtant avec les plus grands metteurs en scène, par exemple l’excellent Four horsemen of the Apocalypse de Vincente Minelli. Il a fait un nombre incalculable de westerns, mais ce qu’on oublie un peu trop c’est qu’il a aussi prêté sa silhouette à un grand nombre de films noirs, notamment le chef d’œuvre de Fritz Lang, The big heat[5]. Le rôle de Joe est d’ailleurs assez proche de celui de Bannion dans ce dernier film. L’intérêt de la distribution est sans doute d’avoir recyclé à une date avancée, en 1965 donc, un grand nombre de figures du film noir. A commencer par Rita Hayworth, dans le rôle de Rosie, qui était déjà sur le déclin, très marquée par l’alcool. Le clin d’œil n’est pas seulement à Gilda et à The lady from Shangaï, mais aussi au fait qu’elle avait eu une liaison plutôt animée avec Glenn Ford ! Elle tournera cinq films avec lui. Elle n’a ici qu’un second rôle, mais elle est parfaite et en quelque sorte vole la vedette à la blonde et fade Elke Sommer dont le côté trop germanique nous empêche trop de s’attacher à elle. Et puis il y a Joseph Cotten, un autre pilier du film noir, dans le rôle de Van Tilden. Il était déjà lui aussi sur le déclin, sans doute des problèmes avec l’alcool, mais il est parfait avec cette attitude aussi élégante et ironique que nihiliste. On retrouvera encore Ted De Corsia dans un tout petit rôle, celui du chef de la police qui dit qu’il se montrera très sévère avec les policiers qui franchissent la ligne rouge. C’est sans doute un hommage volontaire au film noir classique. Ricardo Montalban, un autre acteur important du film noir, complète la distribution. Il est le cupide et rusé Pete Delanos. Celui-là même qui veut mourir riche, très riche !

Joe et Pete ont ouvert le coffre de Van Tilden

C’est donc un très bon film noir, même s’il n’est pas un chef d’œuvre. Le rythme est nerveux, les personnages sont attachants et la fin évite le piège de la fin heureuse ou de la condamnation définitive du héros. Malheureusement il n’a pas eu de succès à sa sortie, et la critique l’a boudé, sans doute parce qu’à cette époque elle se désintéressait un peu du film noir. Burt Kennedy se détournera du genre où pourtant il semblait exceller. Il tournera encore avec Glenn Ford dans un western assez moyen, The rounders. On retiendra en dehors des fusillades des scènes superbes, comme le casse du coffre-fort ou les scènes de rues, ou encore la visite à la famille mexicaine dans un quartier délabré. Il n’existe pas de DVD avec des sous-titres en français. Il est clair pourtant que ce film mériterait une réédition un peu soignée en Blu ray.

Joe revient chercher sa voiture

Joe empêche Van Tilden de s’enfuir

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/les-amants-traques-kiss-the-blood-off-my-hands-norman-foster-1948-a114844790

[2] http://alexandreclement.eklablog.com/le-piege-d-acier-the-steel-trap-andrew-stone-1952-a144688930

[3] http://alexandreclement.eklablog.com/pitfall-andre-de-toth-1948-a114844774

[4] http://alexandreclement.eklablog.com/m-joseph-losey-1951-a127760466

[5] http://alexandreclement.eklablog.com/reglement-de-comptes-the-big-heat-frtiz-lang-1953-a119389638

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 12 Février 2020 à 08:26

Récoltant plusieurs Oscars, après la Palme d’Or à Cannes, Parasite est un film qui mérite le détour. Ne vous attendez pas cependant à voir un chef d’œuvre. Mais il démontre la vitalité du cinéma asiatique. Il est arrivé en tête des Oscars devant toutes les grosses daubes colossalement friquées, 1917, The irishman ou encore Once upon a time in Hollywood… Seul Joker a tenu son rang. Si Parasite a été aussi applaudi, c’est également parce que le cinéma occidental, et particulièrement français, est dans un état de décomposition très avancé. Le cinéma américain ne vaut pas beaucoup mieux, pourtant à Hollywood on est capable de mettre 160 millions de dollars sur le film de Scorsese, ni fait, ni à faire, vide de tout contenu. Cela en dit long sur la manière dont s’achète et se vend le cinéma du monde entier. Ce n’est pas du tout un film fauché cependant, son budget s’est établi à 11 millions de $ et le film en a rapporté avant les Oscars déjà 16 fois plus. Le rendement est déjà meilleur que celui de Joker. Bong Joon-Ho était déjà connu pour faire des films très rentables, comme Host par exemple. Film de peu d’intérêt, mais doté d’un budget très faible. Parasite a réuni un financement international, et particulièrement français. C’est une comédie noire, un peu dans la veine de La vie est un long fleuve tranquille dont on pourrait dire qu’il est un remake asiatique. Evidemment avec une touche particulière puisque la fin tourne au film d’horreur.

Ki-woo et Ki-jung cherche à capter la Wi fi de la voisine

La famille Kim est en perdition, ils sont presque tous au chômage et ne survivent qu’en pliant des boîtes pour emballer des pizzas. Ce sont les ratés de la réussite économique coréenne, probablement parce qu’ils sont incapables d’en comprendre les codes. Mais un jour, l’ami de Ki-woo doit partir à l’étranger et lui demande de le remplacer auprès de la famille Park pour donner des cours d’anglais à la jeune Da-hye. C’est bien payé. Pour obtenir la place la famille va fabriquer des faux diplômes. Une fois que Ki-woo est bien installé la famille va élaborer un plan pour introduire sa sœur qui donnera des cours de dessin thérapeutiques au jeune fils Park. Et puis Ki-jung va laisser trainer sa culotte sur le siège de la voiture de Park pour faire chasser le chauffeur. Par la suite, la famille Kim fait croire que la gouvernante est atteinte de la tuberculose et donc va la faire chasser elle aussi. La mère Kim va prendre sa place. Kim-woo a aussi une idylle avec la jeune Da-hye. Tout marcherait comme sur des roulettes, si un jour l’ancienne gouvernante revient alors que la famille Park est partie au camping. On va apprendre qu’elle cachait dans les sous-sols de la maison des Park son mari qui, criblé de dettes, était recherché par ses créanciers. Personne ne connaissait ce refuge. Une bataille va s’ensuivre, et les Kim vont ficeler les deux empêcheurs de tourner en rond. Mais à peine sont-ils débarrassés de ces deux intrus que les Park sont de retour. La famille va s’en tirer tant bien que mal, et en dehors de la mère qui joue toujours gouvernantes, ils s’en vont sous des pluies diluviennes retrouver leur maison. Mais les égouts de la ville ont débordé et ils doivent se réfugier dans un gymnase. Le lendemain, le soleil est de retour et la famille Park décide de donner une grande fête pour l’anniversaire de Da-song. Tout se passerait à peu près bien si les deux prisonniers du sous-sol ne sortaient pas de leur trou. Geun-sae va se munir d’un grand couteau et provoquer un carnage. Auparavant il a fracassé la tête de Ki-woo. Il va poignarder aussi Ki-jung. Le père de celle-ci non seulement va tuer Geun-sae, mais il va aussi poignarder mortellement Park qui veut réquisitionner la voiture pour conduire son fils à l’hôpital. Ki-woo n’est pas mort, il se réveille de son coma un mois plus tard et constate que sa sœur est bien morte. Le père a disparu, mais lui et sa mère vont passer devant un tribunal, ils seront acquittés. Par hasard, Kim-woo va découvrir que son père s’est réfugié dans les sous-sols de la maison qui a été entretemps vendue à des Allemands. Il arrive à communiquer avec lui en morse et pense qu’en devenant riche, il pourra racheter la maison et délivrer enfin son père.

Ki-woo est le premier à pénétrer dans l’antre de la famille Park

L’opposition des classes sociales dans la Corée du Sud d’aujourd’hui est moins le thème du film que le véhicule pour autre chose. A voir ce film on a l’impression que la Corée est un pays pauvre. C’est assez faux, et à l’heure actuelle le taux de chômage est au plus bas, il est l’un des plus bas du monde. Les Kim sont plutôt des inadaptés sociaux, ce qui est différent. Et sans doute ce que ne peut pas comprendre la famille Park qui vit complètement dans l’air du temps, le mari faisant fortune dans la high-tech. Si on part du principe que les Kim sont des faux chômeurs qui ne veulent vivre que de combines, le film prend un sens très différent. Et c’est là que le rapprochement avec le film d’Etienne Chatillez devient intéressant. Nous avons deux familles symétriques qui sont opposées par des simples éléments matériels, la richesse, il y a un père et une mère, puis un garçon et une fille. Et dans les deux cas les deux groupes cherchent à défendre l’unité de la famille, de se protéger contre les intrus qui pourraient en défaire le noyau dur. Les uns utilisent l’argent, les autres la ruse. Le second thème est le minage insidieux de la famille riche par la pénétration d’éléments extérieurs. C’est le thème qu’on a vu cent fois traité dans les années cinquante quand on annonçait l’invasion des rouges dans un film comme Them ! de Gordon Douglas, ou Invasion of the body snatchers de Don Siegel. Mais ici ce n’est pas la peur des rouges qui intéresse Bong Joon-ho, mais le minage des valeurs coréennes par les classes inférieures. Les Park trouvent que les Kim sentent tout de même férocement mauvais. On peut rappeler que dans les temps anciens on appelait les pauvres, les « pue-la-sueur ». C’est en reniflant que les riches démasquent les pauvres !

Dong-ik ayant trouver la petite culotte dans sa voiture va licencier son chauffeur

La naïveté de la classe supérieure est confondante, mais en la montrant on comprend aussi que derrière l’apparence de la politesse et des relations cordiales, c’est de la haine dont il s’agit. C’est d’ailleurs cette haine trop longtemps contenu, cachée dans les sous-sols de la maison cossues des Park qui va finir par exploser et tout emporter, lorsque Geun-sae s’armera d’un long couteau de cuisine pour massacrer tout ce qui bouge. La métaphore du sous-sol est intéressante : on enterre au fond tout ce qu’on ne veut pas voir, mais comme les égouts de la ville, la colère peut aussi bien déborder. Les Kim méditent sur la gentillesse apparente des Park. Ki-taek soulignera que pour être gentil, il faut en avoir les moyens. C’est peut-être ce qui distingue les riches asiatiques des riches occidentaux qui eux sont ouvertement méchants – voir le milliardaire Trump par exemple. Il est vrai que dans les temps en Occident les riches affichaient bien moins leur haine des pauvres, mais c’était avant que n’explosent les inégalités de depuis la contre-révolution conservatrice Reagan-Thatcher. En Corée du Sud, les inégalités sont bien moins fortes que chez nous. Est-ce parce que la Corée du Nord est si proche, est-ce parce qu’il n’y a pas d’immigration ? C’est très difficile à dire. Le taux de criminalité est étonnamment faible selon les standards occidentaux. Bong Joon-ho semble penser que c’est seulement parce que la colère est étouffée, mais que la marmite est prête à exploser. Il est vrai que la Corée, en général très hostile aux étrangers – c’est un territoire mille fois conquis, par les Occidentaux comme par les Japonais – a développé aussi une conscience sociale plutôt âpre, et très hostile aux Etats-Unis. Le film contient de nombreuses piques anti-américaines, mais aussi évidemment contre le dictateur de la Corée du Nord. La parodie des informations provenant de ce dernier pays est hilarante.

L’ancienne gouvernante est revenue

Le scénario manque un peu de rigueur cependant. C’est assez déséquilibré. Toute la première moitié du film, au rythme assez lent, décrit l’invasion de la maison Park par la famille Kim, puis soudain, ça vire au cauchemar, ça parait un peu téléphoné, de même la résurrection du peuple de la cave passe assez mal, et le rythme devient plus nerveux. La réalisation manque un peu de style, on à l’impression que Bong Joon-ho a aseptisé son propos pour gagner le cœur des publics festivaliers. Si c’est très drôle, parfois même touchant, la réalisation n’est pas extraordinaire. On filme la nuit en utilisant les couleurs habituelles du film néo-noir, ici une touche de jaune, là un peu de vert, et une pointe de rouge. Mais l’ensemble est assez rapide, quoique longuet dans sa deuxième partie. Le film dure plus de deux heures tout de même. L’ensemble est filmé sur écran large, sans que cela semble être une nécessité absolue. On peut se demander aussi où sont passé les 11 millions de dollars du budget.

Geun-sae va provoquer un massacre pendant la fête du petit Da-song

Si la réalisation est un peu plan-plan, les acteurs sont par contre tous très excellents. Song Kang-ho dans le rôle du père Kim est impressionnant dans sa façon mélancolique de rechercher l’amour chez les autres. Cho Yeo-jeong dans le rôle de la mère Park est aussi très bien, avec une fausse naïveté qu’elle porte en bandoulière comme un trophée. Mais les deux familles sont interprétées par des acteurs très solides à la forte personnalité, capables de mettre en œuvre un jeu intérieur intéressant.

A leur procès la mère et le fils seront acquittés

Malgré tous les défauts qu’on a soulignés, le film vaut le détour pour son originalité et sa hargne. Il prouve une nouvelle fois que le cinéma est porteur d’avenir, mais surtout en Asie ! C’est de ce côté-là, du côté chinois et coréen qu’il faut trouver le renouveau, loin des niaiseries occidentales. Le film va retrouver une meilleure diffusion grâce aux Oscars et pour une fois cela aura servi à quelque chose.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 8 Février 2020 à 08:57

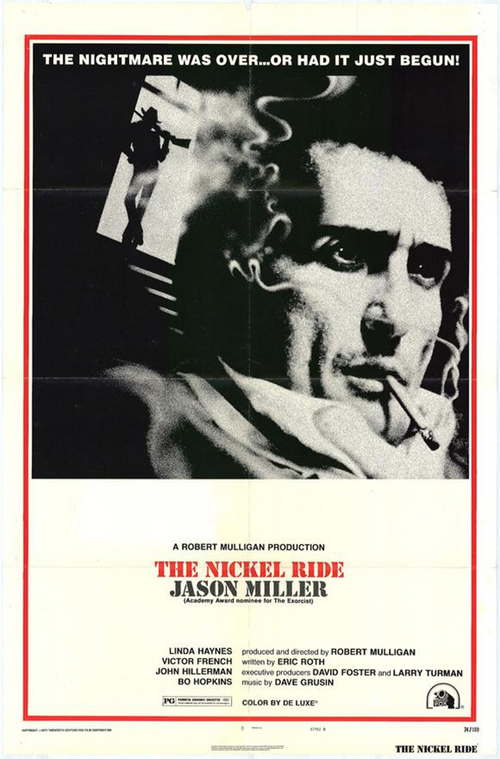

Robert Mulligan est un cinéaste trop oublié selon moi. Il a réalisé pourtant bon nombre de films passionnants, à commencer par deux films avec Steve McQueen dans ses débuts, Love with the proper stranger et aussi Baby, the rain must fall. Mais il y en a bien d’autres, comme Inside Daisy Clover avec Nathalie Wood et Robert Redford dans ses débuts. Il a touché un peu à tous les genres, le western avec le très bon The stalking moon, et quelques films sociaux, le très méconnu Bloodbrothers qui voyait les débuts aussi de Richard Gere. The other est devenu un classique du film fantatstique. Ce ne sont pas ses meilleurs films qui ont eu le plus de succès. Summer of ‘42 a été un succès mondial colossal. Il venait de cette génération qui avait fait ses gammes à la télévision. Son style était assez reconnaissable, il utilisait beaucoup la profondeur de champ et construisait ses couleurs comme pour un tableau, avec des tons dégradés qui redoublait le côté rêveur de ses récits. Ici il aborde le film noir, du côté de la mafia sur un scénario très original d’Eric Roth, le scénariste entre autres de Forrest Gump film pour lequel il avait obtenu l’Oscar du meilleur scénario, et de The horse whisperer, ou plus près de nous de The good sheperd un très bon film e Robert de Niro en tant que réalisateur. The nickel ride était quasiment invible depuis sa sortie en salle, sortie qui n’avait pas été du reste couronnée de succès. Mais grâce au miracle des réseaux numériques, on peut se le procurer dans une très bonne copie.

Coop commence sa journée très tôt

Cooper, dit Coop est un homme influent. Il travaille pour des pontes de la mafia et gère pour eux des entrepôts dans le centre de Los Angeles où arrivent des marchandises volées. Mais il est dans la difficulté. Elias avec qui il doit faire affaire pour acheter de nouveaux entrepôts pour étendre les activités de la mafia devient fuyant et cherche à faire monter les prix. De l’autre côté Carl, le supérieur de Coop, tente de le rassurer, mais il lui impose Turner une sorte de garde du corps un peu clownesque, peut-être un tueur. Mais Coop a des satisfactions, il vit avec une jeune femme qui l’aime et qu’il aime, Sarah. Il a aussi beaucoup d’amis, et Paddie va organiser son anniversaire dans son bar. Coop doit aussi tenter de truquer un combat de boxe, mais il se fait vieux et n’y arrive pas. En outre, il est placé dans le collimateur de Bobby, le propre garde du corps de Carl à qui il est obligé de donner une raclée de grand garçon pour conserver son statut. Mais l’inquiétude ne fait que grandir, Elias le laisse tomber tandis qu’il se retrouve dans sa maison de campagne isolée ou tout peut arriver. Du reste Coop et Sarah repère qu’une personne au moins a pénétré dans la maison et Coop s’est fait faucher son révolver. Devant l’imminence du danger, il renvoie Sarah chez ses parents. Lorsqu’il demande des comptes à Elias celui-ci lui explique qu’il a été obligé de le laisser tomber. Carl se fait fuyant, mais rassurant. C’est finalement Turner qui va lui tomber dessus. Coop le tue, mais il est lui-même blessé à mort et va s’éteindre dans la rue, assis devant le bar de Paddie.

Paddie a organisé une fête pour l’anniversaire de Coop

C’est donc une histoire de mafia. Les protagonistes sont pris dans leur quotidien besogneux et peu reluisant. Mais à la différence de Goodfellas, ils ne sont pas particulièrement violents, ou plutôt leur violence est juste ce qu’il faut de nécessaire pour survivre dans la rue. Le danger peut surgir de nulle part, et la situation est plutôt confuse en ce qui concerne les ordres qui sont envoyés par la hiérarchie. Mais tout cela n’est que le contexte de l’histoire. Le véritable sujet est celui d’un homme mélancolique qui se sent vieillir dans un espace qu’il ne contrôle plus. Lorsqu’il n’arrive pas à truquer le match de boxe, là il comprend qu’il est sur la pente déclinante. Sans doute il culpabilise aussi d’avoir une relation avec une aussi jeune femme que Sarah. Car en effet comme il ne sait faire que ça, il n’a pas d’avenir si l’organisation le rejette. Le pèlerinage vers la maison de campagne, dans un cadre idyllique est comme un adieu à la beauté du monde. La vie de Coop s’en va par morceaux, et il a du mal à comprendre ce qu’il fait dans un univers qui lui devient étranger. Il est comme absent de lui-même quand il se retrouve parmi la foule de ses amis qui lui souhaitent un bon anniversaire et qui se sont cotisés pour lui offrir une belle pendule – symbole du temps qui passe. Il ne retrouve sa vigueur et sa vivacité que lorsqu’il est acculé, et là on entrevoit qu’il a dû gagner son poste assez élevé dans la hiérarchie de l’organisation en s’imposant par la force et par son intelligence. Au fond il s’est assagi en s’intéressant plus à Sarah qu’à son « travail » routinier. Il semble en effet que ce soit la routine de son travail qui l’ait finalement amené à baisser la garde et à ne pas voir d’où aller venir le danger. Car l’organisation apparait comme une bureaucratie aussi cupide qu’opaque qui, comme toute bonne entreprise capitaliste qui se respecte, met la pression sur ses employés, sauf que ses méthodes de licenciement ne sont pas ordinaires.

Coop Retrouve Carl qui le presse sur la question des entrepôts

La réalisation est impeccable. Robert Mulligan a tourné en décors naturels dans le centre de Los Angeles. Il utilise pleinement le format le plus large, 2.35 :1. Ce qui avec une grande mobilité de la caméra permet de couvrir de larges espaces. C’est un film noir, et donc on y retrouvera les codes de ce genre : les contrastes sombres, le bureau claustrophobique de Coop, ou encore la descente de l’escalier qui laisse présager de mauvaises nouvelles. La photo de Jordan Cronenwelth – qui a fait des films comme Peggy Sue got married de Coppola ou Blade Runner de Ridley Scott – est excellente, et Robert Mulligan joue parfaitement des couleurs pastellisées qu’il affectionnait déjà dans The other ou même Stalking moon. Cette lumière diaphane fait apparaître encore plus Cooper comme étranger à lui-même et au monde qu’il habite. Mais il ne faut pas croire pour autant que ce film mélancolique soit mou. Au contraire, il contient des scènes de violence paroxystiques qui sont d’autant mieux venues qu’elles sont rares. L’ensemble insiste plus sur ce qui est caché que sur ce qui est : la menace est latente et pas forcément explicite. Mulligan utilise au mieux les contrastes entre ses deux acteurs principaux, le rugueux Coop et la joviale Sarah au caractère parfaitement égal.

Coop emmène Carl visiter les entrepôts qu’il espère pouvoir acheter

L’interprétation est remarquable, le sombre Jason Miller incarne Coop. C’est une sorte de Robert de Niro en plus pessimiste si on veut. C’est dans le rôle du père du père Karras dans The exorcist qu’il a connu la célébrité. Ce n’était pas seulement un acteur, il était aussi un dramaturge et directeur de compagnie théâtrale. Ce sont sans doute ses activités théâtrales qui l’ont éloigné des rôles plus importants au cinéma. Cet acteur, décédé assez jeune, savait vraiment tout faire, il possédait une variété et une intensité dans son jeu qui lui faisait accrocher la lumière. Sarah est interprétée par l’excellente Linda Haynes qui n’a tourné que dans quelques films, le très bon The drowing pool, un petit rôle. Ou dans Brubaker, un autre petit rôle. Rapidement elle s’est retirée du système pour exercer dans un cabinet d’avocats. C’est dans The nickel ride qu’elle trouvera son meilleur rôle. On va retrouver dans des petits rôles des habitués de Robert Mulligan, Victor French dans le rôle de Paddie, John Hillerman dans celui de Carl. Tous son très bons. Et puis il y a le très cabotin Bo Hopkins qu’on avait découvert dans The wild bunch et qui a fini par faire une carrière plutôt étonnante, surtout en jouant de son physique un peu particulier tout de même, incarnant très souvent des crétins un peu violents.

Sarah soigne Coop

The nickel ride avait été présenté au festival de Cannes en 1974. Mais il n’avait rien obtenu malgré des critiques très positives à l’époque. Sorti à la sauvette, il n’avait pas couvert ses frais, bien que ce fusse un film à petit budget. Je l’avais vu en salle à sa sortie, mais il avait ensuite disparu de la circulation. C’est donc pour moi une bonne nouvelle qu’on puisse le voir à nouveau. On est parfois déçu quand on revoit un film après autant d’années. Nos goûts n’ont pas forcément changé, mais ils se sont affinés et notre expérience parfois disqualifie des films qui nous avaient enchantés dans notre jeunesse. Mais ce n’est pas le cas ici. Au contraire, je crois que je l’ai apprécié bien plus qu’à sa sortie. Je ne sais pas si c’est une référence valable, mais Quentin Tarantino adore ce film et le jeu des deux acteurs principaux, c’est lui qui l’avait remis au goût du jour en le programmant dans un festival qu’il parrainait. C’est un très bon film noir, un de ces films qui comme Thieves like us d’Altman ont fait le lien entre le grand cycle du film noir des années quarante et le néo-noir. on n’en finira donc jamais de redécouvrir le cinéma des années soixante-dix.

Coop craint le retour de Turner

Coop éloigne Sarah

3 commentaires

3 commentaires Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique