-

Par alexandre clement le 9 Décembre 2019 à 12:10

Les éditions Rimini viennent de sortir le Blu ray de City Streets de Rouben Mamoulian. J’avais parlé de ce film il y a quelques mois[1]. C’est un film décisif dans la formation du cycle classique du film noir. L’histoire est due à Dashiell Hammett ce qui en augmente encore son intérêt. C’est un film qui n’existait pas sur le marché français. Or le fait de ressortir dans une version Blu ray permet de mieux l’apprécier, non seulement pour l’excellente qualité de la photo, mais aussi pour celle des mouvements d’appareil qui pour l’époque sont tout de même novateurs, c’est une redécouverte pour ceux qui le connaissaient dans une autre version. On pense d’abord que c’est un vieux film, parce qu’il date de 1931. Et bien dans cette version-là, on se rend compte qu’il ne s’agit pas que d’un intérêt archéologique, bien au contraire. Vous me direz que je prêche un peu pour ma paroisse, c’est vrai, parce que j’ai modestement contribué à cette affaire sous la forme d’un petit bonus où j’explique pourquoi ce film est important, mais aussi enthousiasmant.

Une scène très souvent copiée par la suite

Il est bon de faire connaitre les Editions Rimini qui produisent toujours des Blu ray très soignés. Je pense non seulement à Cloak and dagger de Fritz Lang, mais aussi à Black journal de Mauro Bolognini qu’on n’avait jusqu’ici que dans des copies minables sous le titre de Gran Bollito.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 7 Décembre 2019 à 08:36

Disons-le franchement, j’ai un a priori aussi bien envers le personnage de Tarantino qu’envers sa production. Je trouve l’ensemble de son œuvre sans consistance, aussi bien sur le plan des sujets traités que sur celui de la forme. Revoir Pulp fiction un quart de siècle après sa sortie est assez terrible. Cependant je n’oublie pas que Tarantino a commencé sa carrière dans le genre noir, néo-noir ou post-noir. Pour certains même il en aurait révolutionné le genre. C’est toujours assez pénible de parler d’un film qu’on n’a pas aimé, on risque de se laisser emporter par ses humeurs et peut-être passer à côté de quelque chose qui existe tout de même. J’ai donc revu un certain nombre de films de Tarantino, et parmi eux celui qui lui avait permis d’accéder à la gloire puisqu’il obtint non seulement une Palme d’or à Cannes – ce qui de nos jours n’impressionne plus guère – mais il reçut aussi le soutien de la critique et l’approbation du public. Encore qu’à Cannes une large partie du public avait siffler cette distinction. Reservoir dogs, son précédent film, avait eu les honneurs de la critique, mais son impact commercial avait été très limité. Avec Pulp fiction, Tarantino change de monde et d’abord de producteur puisque son film va être produit par Harvey Weinstein, ce même Harvey Weinstein qui est aujourd’hui accusé des pires turpitudes sexuelles à l’origine du mouvement Mee too, et qui a été obligé de renoncer à travailler dans le cinéma, tellement il a d’accusation sur le dos. Harvey Weinstein est peut-être un porc, mais c’était un producteur extrêmement influent et particulièrement compétent pour obtenir des récompenses dans les festivals, mais il était aussi indispensable pour les réalisateurs étrangers qui voulaient faire la promotion de leurs films aux Etats-Unis. Il était une figure incontournable pour les réalisateurs qui voulaient avoir en même temps une reconnaissance critique, et l’onction du public. Il a joué un rôle déterminant dans le développement de la carrière de Tarantino, jusqu’à Django unchained. Pour aller vite je dirais que Tarantino est un pur produit du système Weinstein. Reservoir dogs avait un budget d’un peu plus d’un million de dollars, il générera 8 millions de recettes, mais Pulp fiction, avec un budget de 8 millions de dollars, engendrera plus de 100 millions de recettes sur le seul territoire étatsunien. En deux films Tarantino est devenu « auteur », comme on va voir un Scorsese ou un Woody Allen.

Deux braqueurs font le point sur leur stratégie

Vincent est chargé par Marsellus de sortir sa femme Mia qui s’ennuie. Il l’amène dans une boîte à la gloire des anciennes vedettes de l’Amérique, les imitations d’Elvis Presley y croisent celles de Marylin ou de Mamie Van Doreen. Mia et Vincent sont attirés l’un par l’autre, mais Mia qui a dérobé de la drogue à Vincent va être victime d’une overdose, elle ne sera sauvée que très difficilement. Deux tueurs à gages, Vincent et Jules, qui travaille pour le compte de Marsellus, sont chargés de récupérer une mallette. Ils vont réaliser cette opération dans un bain de sang. Ils embarquent avec eux un des petits malfrats qui ont dérobé la mallette de Marsellus, mais accidentellement, Vincent va tuer celui-ci, salopant la voiture, ne sachant pas quoi faire, Marsellus leur envoie le débrouillard Monsieur Wolfe qui va les tirer de ce mauvais pas. A la suite de cet épisode, Jules décide de se retirer du métier de tueur à gages, croyant qu’il a évité la mort à cause d’un miracle. Il explique cela dans une cafétéria où en même temps se sont retrouver deux petits braqueurs minables – un homme et une femme – qui veulent changer de stratégie et braquer les cafétérias. Ils vont tomber sur Jules qui heureusement pour eux leur fera la morale et les laissera partir avec un petit butin. Marsellus a mis au point une combine, un match de boxe truqué qui implique Butch Coolidge, mais celui-ci va refuser de se coucher et en réalité il a placé beaucoup d’argent sur lui-même en espérant toucher le pactole. C’est ce qui va se passer, mais Marsellus le poursuit et lui envoie Vincent, mais Butch qui doit repasser chez lui pour récupérer la montre de son père, se méfie, et tandis que Vincent est aux toilettes en train de lire un livre, il s’empare de son arme et le tue lorsqu’il en sort. Pour autant ses ennuis ne sont pas finis. Malencontreusement, il croise dans la rue Marsellus lui-même qu’il renverse avec sa voiture. Une poursuite s’engage entre les deux hommes qui atterrissent dans un magasin de produits d’occasion où ils se font kidnappés par une doublette de givrés qui gardent en esclavage un monstre. Ils veulent les violer puis les tuer. Cependant tandis que Marsellus se fait sodomiser dans l’arrière-boutique, Butch arrive à se défaire se ses liens et délivre Marsellus.

Jules et Vincent attendent l’heure d’aller régler leurs comptes

Il n’y a donc pas à proprement parler d’intrigues. Ce sont des morceaux d’histoires qui sont relier entre eux par la présence récurrente des deux tueurs à gages. C’est un aspect qui est passé le plus souvent sous silence, mais ce film ne veut rien dire, si ce n’est que le cinéma hollywoodien brasse de plus en plus de vent. Je ne suis pas le seul toutefois à dénoncer le vide de cette production, vingt après le triomphe de Cannes, Sam Moore en arrivait à la même conclusion que moi[1]. Le scénario ne mène nulle part, et les caractères des personnages sont très creux. La première impression qu’on retient, c’est que Tarantino méprise forcément le genre pour le traiter de cette manière. Les personnages sont tous clairement des abrutis, des bouffons, des marionnettes. Le spectateur ne peut jamais trouver de sympathie pour ces caricatures, et pire encore il ne s’intéresse même pas à eux. Et sans doute cette dimension du film fait qu’il s’éloigne fondamentalement de l’esprit du film noir, même s’il en répète quelques figures formelles. Pour masquer ce vide, le scénario multiplie les scènes qui se voudraient provocantes, par exemple le passage dans l’univers du gore lors du kidnapping de Marsellus et de Butch, et donc il y aura une surenchère de violence et d’hémoglobine. Mais la violence chez Tarantino n’a rien à voir avec la violence de Peckinpah dont la crudité évoquait avec réalisme la condition humaine, ici elle n’a pas de réalité. Tarantino ne réfléchit à rien, et encore moins à la violence. Celle-ci devient juste mécanique, comme dans un jeu vidéo. Et d’ailleurs son triomphe n’intervient-il pas au moment de l’explosion des jeux vidéo ? Il n’y a d’ailleurs jamais de distance critique entre ce qui est montré à l’écran et ce qu’on peut en penser. Dans ce rassemblement de tarés et de drogués, il est bien difficile d’y voir un portrait de l’Amérique, et c’est bien là que Tarantino trahit l’esprit des Pulps magazines. Il y a beaucoup d’histoires qui courent sur le scénario lui-même, Tarantino a essayé de minimiser le rôle de Roger Avary dans la conception de cet univers frelaté, histoire de se mettre un peu plus en avant comme un auteur complet.

Vincent doit sortir Mia pour faire plaisir à Marsellus

Ce qui est souvent apprécié dans le film de Tarantino, ce sont les dialogues, on y trouve de l’ironie, de la drôlerie, et c’est ce qui ferait passer la pilule indigeste de l’histoire. Mais en réalité ces dialogues virent rapidement au bavardage creux et étirent le film vers une durée inhabituelle, plus de deux heures et demi. La tirade de Jules sur Ezéchiel 25 :17 non seulement est longue, mais en outre, elle se répète à intervalle régulier, dite par Samuel L. Jackson qui pour l’occasion roule des yeux de furieux. L’autre aspect de la forme prise par ce film est de monter le déroulement d’une histoire dans un ordre décalé. On morcelle al linéarité, mais on utilise aussi en quelque sorte le flash-back. Cet aspect décousu est sensé renforcer l’absurdité du propos qui pourrait se revendiquer de Shakespeare « … c’est une histoire Racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur, Et qui ne signifie rien ». Filmé dans des décors naturels de Los Angeles, il y a peu de chose à dire sur la réalisation proprement dite. Tarantino recycle un certain nombre de clichés empruntés au film noir, par exemple, la mallette qui, quand elle s’ouvre, ne dévoile pas son contenu, mais une simple lumière – c’est tiré directement du film d’Aldrich, Kiss me deadly. Le passage sur les nécessités pour Butch de se coucher au cinquième round, est une reprise du film de Robert Wise, The set-up. Le nombre des références tourne rapidement au catalogue : on a droit à un étalage de toute la culture de Tarantino en matière de musique et de télévision. Surchargée d’hémoglobine, les couleurs donnent un côté kitsch à l’ensemble.

Butch va surprendre Vincent qui est allé aux toilettes

Les acteurs sont un peu plus intéressants, reconnaissons au moins cela à Pulp fiction. Mais je ne sais pas s’ils sont vraiment bien traités par Tarantino. On sait que pour la plupart, il les a eus au rabais, on met beaucoup d’acteurs, ce qui donne un côté grosse production, mais on les paye peu. Travolta dans le rôle de Vincent Vega aurait reçu pour sa prestation un peu plus de 100 000 $, mais il avait à ce moment là une carrière un peu en panne, et le film de Tarantino le relança, d’autant qu’il fut nominé aux Oscars. Bruce Willis, c’est la même chose, il était lui aussi donné comme un has been. Il est très bon dans le rôle de Butch. Il semble être un des seuls à ne pas se rendre compte de la mystification tarantinienne, manifestement il croit à son personnage. Uma Thurman s’en tire plutôt bien. On ne peut pas en dire autant pour Samuel L. Jackson qui en fait des tonnes, à tel point que certains ont trouvé ce film raciste dans sa manière de représenter les noirs : je n’irais pas jusque-là. D’une manière générale ne serait-ce que par le fait qu’ils incarnent des abrutis, les acteurs sont ridiculisés. Tarantino ne les aime pas, alors il les rabaisse, sans doute parce que lui-même n’est pas un acteur et qu’il possède un physique difficile comme on dit. On le voit d’ailleurs dans un petit rôle bien inutile. Et puis il y a Uma Thurman et Harvey Keitel qui sont impeccables. Notez que Samuel L. Jackson, Travolta et Uma Thurman sont affublés de perruques hideuses, confirmant cette volonté de rabaisser les acteurs. Le seul qui en aurait eu besoin, c’est Bruce Willis, mais sans doute s’est-il refusé à cet artifice.

Mister Wolfe est là pour arranger les affaires de Jules et Vincent

Les années ont passé, ni ce film, ni la carrière de Tarantino ne se sont arrangés. C’est encore pire que dans mon souvenir. Ce qui ne passe pas, je crois, c’est la tonne de bavardages oiseux qui recouvrent l’ensemble. Et ça parle pour ne rien dire. La sobriété ce n’est pas le style de Tarantino. C’est bien plutôt le grotesque ajouté au politiquement correct qui peut sans doute expliquer pourquoi certains trouvent tout ça très drôle. Si on rattache ce film à l’histoire du film noir, alors on peut parler d’une franche régression, et d’un passage de l’âge adulte à une adolescence aussi prolongée que mal vécue. Mais Tarantino a du talent pour faire parler de lui, même si je reste assez imperméable à ce marketing.

Jules a pris le dessus sur le petit braqueur de cafétéria

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 3 Décembre 2019 à 08:51

C’est un film complètement inclassable, tant il emprunte à des genres nombreux et variés, mais aussi par les citations qu’il fait d’une quantité industrielle de films. Le point de départ c’est le personnage de Joker, un héros « négatif ». A l’origine c’est un personnage secondaire de Batman, un de ses ennemis, et un criminel de haute volée. Mais ce ne sera pas le cas ici. Le film a connu une double polémique. D’abord une partie de la presse américaine a perçu le message du film comme une incitation à la révolution et à la violence. C’est le genre de polémique qu’on croyait oubliée depuis des décennies. Mais si polémique il y a eu c’est bien que le caractère subversif du film est assez évident. Todd Phillips n’a pas eu semble-t-il le courage de l’assumer[1]. C’est sans doute dommage pour lui, mais cela indique les limites du réalisateur. La seconde polémique a porté sur les propos de Martin Scorsese. Ce dernier a avancé que le cinéma hollywoodien pourrissait sur pied du fait de la trop grande attraction pour les blockbusters basés sur des superhéros[2]. Todd Phillips auréolé de son Lion d’or obtenu à Venise s’est cru autorisé à le prendre de haut, arguant qu’il y avait aussi des bons films de superhéros. En vérité cette polémique n’a pas de raison d’être, d’abord parce que Martin Scorsese avait failli diriger ce film[3], mais surtout parce qu’entre Scorsese et Phillips, quoi qu’on pense des dérives récentes de Scorsese, il y a un gouffre qualitatif qui n’est pas près d’être comblé. Quand Scorsese a développé Taxi driver, film qui lui a assuré une reconnaissance internationale, il n’a copié personne, tandis que les emprunts de Todd Phillips à Scorsese sont tellement nombreux, notamment à Taxi driver, que cela en devient gênant. Indépendamment de cela le film a connu un succès critique et commercial foudroyant, à la fin du mois de novembre, il avait dépassé le milliard de dollars à l’échelle mondiale, pour un budget relativement modique de 55 millions de $. On murmure que Todd Phillips envisagerait une suite. Mais tout cela ne doit pas faire oublier ce qu’est réellement le film. En vérité c’est tout sauf un film de superhéros, et le plus étonnant justement c’est que cela n’ait pas entravé son succès qui est en train de devenir un des plus gros succès du box-office de tous les temps ! Ça ne mérite pas forcément du respect, mais on peut se demander légitiment pourquoi.

Arthur Fleck vient de se faire voler sa pancarte

Arthur Fleck est un clown de mauvaise qualité, lugubre et solitaire, il échoue tout dans sa vie. Il prétend être malade et que cela se traduit par des crises de rire irrépressibles et sans raison. Un jour, alors qu’il déambule pour jouer les hommes sandwich, il se fait agresser par une bande de jeunes qui lui volent sa pancarte. Il leur court après, mais il ne va récolter que des coups. Ce premier outrage va le laisser songeur, chez lui il s’occupe de sa vieille mère impotente avec laquelle il regarde les émissions de Murray Franklin dont il cherche à s’inspirer car il à l’ambition de devenir comique de profession. De temps en temps il rencontre les services sociaux qui lui délivrent un traitement pour ses névroses. Il est en même temps amoureux en secret de sa jeune voisine qui a aussi une fillette. Il a acheté un revolver à un collègue de travail. Tout va basculer quand il va perdre son travail : en effet, lors d’une représentation auprès d’enfants malades, il tombe malencontreusement son revolver sur le sol. Déprimé, il rentre chez lui par le métro mais croise un trio de jeunes cadres bancaires qui ennuient une jeune femme. Voyant cela, il réagit en riant compulsivement. Les trois individus prennent fort mal la chose et tentent de lui donner une raclée. Mais, il se rebelle et il sort son revolver et les abat tous les trois. C’est l’acte fondateur du Joker. Également il va tomber sur une lettre de sa mère au milliardaire Thomas Wayne. Elle laisse entendre que c’est le père véritable de Fleck. Celui-ci va être incité à rentrer en contact avec celui qu’il croit être son père. Lorsqu’il le rencontre dans un cinéma, il s’est déguisé pour l’occasion en groom, celui-ci lui dit qu’il n’en est rien, mais qu’en réalité tout le monde lui a menti et qu’il est un enfant adopté et que les preuves existent. Il va se procurer le dossier de sa mère et se rendre compte non seulement qu’il a été adopté, mais aussi que sa mère est folle, qu’elle a été lobotomisée notamment parce qu’elle lui infligeait de mauvais traitements. Entre temps la police s’est mise en route car elle le soupçonne d’être le meurtrier du trio du métro. Il leur échappe tant bien que mal. Des anciens collègues de son travail viennent lui demander des comptes, il en tue un, épargnant le nain. En même temps on se rend compte que sa relation avec Sophie sa jeune voisine n’a jamais existé et ressort du rêve. Un jour où il s’introduit dans son appartement, celle-ci est vraiment surprise de le trouver là et manifeste la peur de se trouver face à un monstre. Sa mère a fait un malaise. Il se rend à l’hôpital où elle a été transportée et se décide à la tuer. Murray Franklin va cependant le convoquer pour une émission télévisée, sans doute pour se moquer de lui. Arthur se transforme, il se maquille revêt un costume de dandy et prend le nom de Joker. Sur le plateau de l’émission, en direct, il va tuer Murray Franklin et s’enfuir par le métro. Cela se passe en même temps qu’une manifestation de clowns. Il va échapper à la police dans le métro parce que les clowns le protègent et donnent une raclée mémorable aux deux policiers. Joker devient un héros, un symbole. La révolte gagne, mais il est arrêté. Les clowns vont le délivrer au milieu d’une situation apocalyptique. Il se met à danser sur le capot de la voiture de la police. La fin est incertaine. Nous voyons Arthur s’échapper de l’asile où il a été enfermé, et probablement où il vient d’assassiner le docteur qui l’interrogeait sur ses actes.

Dans le métro trois sinistres banquiers harcèlent une jeune femme

Le Joker est un personnage de bande dessinée qui a été représenté un nombre incalculable de fois à l’écran. Curieusement il est devenu sympathique au public. Et ce Joker va se saisir de cette opportunité. On ne sait pas trop ce que le réalisateur a voulu faire, étant donné qu’antérieurement il n’avait réalisé que des films sans intérêt et sans nuances, et que ses interviews n’ont pas donné beaucoup de lumières. Mais peu importe ses intentions, ce qui compte c’est ce que nous voyons à l’écran. Le film est très long, plus de deux heures. Le résumé que j’ai tenté d’en donner ci-dessus montre que cela part dans tous les sens. L’action est sensée se passer au début des années quatre-vingts, comme si depuis la situation s’était améliorée. C‘est donc le New York de ces années-là, rebaptisé comme il se doit Gotham, qui va servir de toile de fond. Le héros de cette tragédie est un personnage qui oscille entre la folie furieuse et la victime du regard que les autres posent sur lui. C’est un homme malade et seul qui semble n’avoir ni origine claire, ni destination certaine. Perdu au milieu d’une ville glauque, il va tenter d’attirer les regards sur lui, d’abord en tentant de faire rire, ensuite en allant à la rencontre d’un improbable père, et enfin en participant à une émission de télévision où Murray Franklin va tenir le rôle d’un père de substitution, et quelque part c’est bien grâce à ce dernier que le Joker va naitre et retrouver sa dignité. Pour le reste il sera incapable d’attirer l’attention de qui que ce soit. C’est donc un homme frustré et sans amour, la belle Sophie n’a aucun regard pour lui. Il est donc prisonnier de ce manque d’amour qui est au fond le résultat du manque d’amour de sa propre mère.

Arthur rentre harassé chez lui

Le second thème est l’opposition de classes. C’est en voyant ce film que nous nous rendons compte que quelque chose dans l’Amérique de Trump a changé. En refusant d’adhérer au discours libéral selon lequel les pauvres sont les premiers responsables de leur misère à travers le portrait de l’horrible Thomas Wayne, il sonne la fin de l’idéologie de la réussite pécuniaire. Les critiques qui ont attaqué vertement ce film aux Etats-Unis ne s’y sont pas trompés. C’est bien un film anti-capitaliste quoiqu’en dise son auteur. La révolte des clowns est clairement inspirée du mouvement Anonymous qui voyait ses activistes masqués. Mais en même temps ces clowns sont la conscience de tout ce qui va mal dans notre société moderne. Joker n’est pas leur leader, d’ailleurs il répète, comme le réalisateur, lorsqu’il est interrogé par Murray Franklin, qu’il n’est pas engagé dans quoi que ce soit, et que son seul but serait de faire rire. Joker est donc un emblème d’un mouvement anonyme qui remonte des bas-fonds et qui a pris Thomas Wayne comme tête de Turc. Ce Thomas Wayne doit être compris comme un portrait un peu décalé de Trump. Et au fond on peut penser que le véritable clown c’est lui, et pas Joker. Il y a bien sûr, comme dans les films noirs, un portrait à l’acide des mégalopoles qui produisent le crime que par leur manière de secréter la compétition entre les pauvres et de laisser une partie d’elle-même à l’abandon pour y recevoir ses rebuts.

Amoureux de sa voisine, Arthur la suit dans la rue

On voit donc que les possibilités de ce scénario sont très grandes. Malheureusement la réalisation n’est pas à la hauteur. La conduite du récit est aléatoire, le rythme n’est pas bon, essentiellement parce que le réalisateur veut trop en mettre, et donc il finit par se disperser. Comme il lui est impossible de concrétiser une histoire d’amour entre Arthur et Sophie, il la traite par dérision sous la forme d’un rêve. Si cela simplifie le travail du réalisateur, cet évitement tombe à plat. A un moment donné Joker va dire qu’il a éprouvé finalement beaucoup de plaisir à tuer, mais cette idée est fugace, insuffisamment explorée parce qu’elle aurait pu donner à ce film une illustration de ce que disait André Breton : « L’acte surréaliste le plus simple consiste, revolvers aux poings, à descendre dans la rue et à tirer au hasard, tant qu’on peut, dans la foule. »[4]. L’autre problème posé par la mise en scène est cette référence à Martin Scorsese et à Robert de Niro. Arthur Fleck, c’est Travis Bickle modernisé. Et d’ailleurs il prendra des poses en jouant avec le révolver, torse nu. Cet hommage est dérisoire car Travis Bickle revenait de la guerre et donc savait manier les armes. Ici Arthur manque de se tirer dans le pied. C’est comme si Todd Phillips tournait le chef d’œuvre de Martin Scorsese en dérision. Arthur est encore plus maigre que n’était Travis Bickle dans Taxi driver. Mais il y a une autre référence à Scorsese et à de Niro, c’est The king of comedy. Dans ce film Robert de Niro incarnait un apprenti comique qui harcelait Jerry Lewis, allant jusqu’à l’enlever tellement il l’admirait. Ici Joker tue Robert de Niro qui se fait appeler Murray Franklin ! C’est une manière au fond pour Todd Phillips de tuer doublement le père ! Ces références cinématographiques omniprésentes plombe la réalisation qui reste de ce fait très inférieur à son modèle.

Avant d’assassiner sa mère, Arthur l’assiste

C’est l’interprétation de Joaquim Phoenix qui a fait beaucoup pour le succès du film. Manifestement son modèle est Robert de Niro ! En effet on se souvient que ce dernier dans les débuts de sa gloire modifiait radicalement son physique, soit en prenant du poids – Raging bull – soit en en perdant – The last tycoon qui fut le dernier film d’Elia Kazan. Ici Joaquim Phoenix atteint une maigreur qui est même assez gênante, maladive. Ce qui ne veut pas dire que le principal de l’interprétation de Joaquim Phoenix soit basée sur cette transformation physique. C’est à l’évidence un acteur talentueux, même si son physique limite ses possibilités. Il a une manière de marcher quand il rentre seul et solitaire dans les rues de New York qui est semblable à celle de Robert de Niro dans Taxi driver, en plus accablé. Il est également très intéressant quand, une fois transformé en Joker, il prend la parole pour régler ses comptes et s’expliquer avec sûreté et aisance face au monde entier. Il passe aussi très bien de l’accablement à la colère, de la soumission à la révolte. Sans doute obtiendra-t-il l’Oscar pour sa performance. C’est bien sûr lui qui porte le film sur ses épaules. Certes on peut le trouver un peu cabotin, mais, après tout, les acteurs qui ont incarné cette figure n’étaient pas des modèles de discrétion, Jack Nicholson en tête. Aux côtés de Joaquim Phoenix on reconnaitra Robert de Niro dans un petit rôle. Il est certes très précis, mais c’est juste un petit rôle. Zazie Beetz dans le rôle de Sophie est tout à fait convaincante, mais c’est encore un petit rôle où il est difficile de briller.

Arthur s’est transformé en Joker

Comme on le voit l’appréciation qu’on peut avoir sur Joker est très mitigée. Si on ne peut pas dire que ce film est sans intérêt, il n’est certainement pas un chef d’œuvre. Si on se pose la question de son succès planétaire, on peut dire qu’il s’inscrit dans le contexte de révolte sociale qui secoue la planète, de Paris à Hong-Kong, d’Argentine à l’Iran. En ce sens il est peut-être l’avènement d’une nouvelle conscience sociale au cinéma. Si on le prend aussi comme un baromètre de la santé de l’Amérique trumpiste, on peut dire que celle-ci est en piteux état. Ça fait un petit moment que les films américains nous renseignent sur cet effondrement moral. Mais Joker est le premier film a promettre l’Apocalypse.

Le Joker est devenu un héros, et la révolte éclate dans les rues de Gotham

[1] https://www.lepoint.fr/pop-culture/polemique-joker-le-realisateur-s-explique-et-regle-ses-comptes-09-10-2019-2340354_2920.php

[2] https://www.francetvinfo.fr/culture/cinema/martin-scorsese-relance-la-controverse-sur-les-films-de-super-heros_3692487.html

[4] Second manifeste du surréalisme, Editions du Sagittaire, 1930.

2 commentaires

2 commentaires

-

Par alexandre clement le 29 Novembre 2019 à 08:37

Avec un budget de près de 160 millions $ pour un film qui ne passera sans doute jamais dans les salles, cela peut paraître extrêmement cher. Le fait que ce soit diffusé par Netflix – que Martin Scorsese adore remercier – ne sera probablement pas rentabilisé. Mais cela pose le problème délicat de savoir si le but ultime n’est pas pour Netflix de tuer définitivement les salles, tendant à obliger ceux qui veulent voir les réalisations de « grands » metteurs en scène à s’abonner au réseau et donc de devenir captif de lui. Il y aurait environ 150 millions d’abonnés à Netflix dans le monde, et 6 millions en France. Beaucoup ont présenté le film de Scorsese comme un film testamentaire. C’est en effet une manière d’enterrer le cinéma ! Inutile de dire que la critique a été dithyrambique comme pour n’importe quel film de Scorsese, et surtout s’il s’agit de mafia et de gangsters. J’avais revu il n’y a guère The departed que j’avais modérément apprécié mais auquel je reconnaissais de belles qualités sur le plan technique[1]. Et bien qu’ayant des appréhensions sur le projet The Irishman, je me suis dit que peut-être il y allait y avoir quelque chose d’intéressant.

Le film tel qu’il est diffusé sur Netflix est très long, environ trois heures et demi. Et encore de nombreuses scènes ont été coupées au montage. Ce film s’inscrit dans la saga mafieuse de Scorsese, inaugurée en 1973 avec Mean streets. Elle se continua en 1990 avec The goodfellas, puis en 1995 avec Casino. C’est donc le quatrième épisode et probablement le dernier. Ces quatre films ont été tournés avec Robert de Niro, et souvent à son initiative. C’est en effet l’acteur qui avait amené à Martin Scorsese les projets de The goodfellas et de Casino. A la base c’était aussi deux ouvrages de Nicholas Pileggi. Cette saga est donc bien plus qu’une série de films de Martin Scorsese, c’est le fruit de la collaboration avec Robert de Niro. Il est vrai que c’est bien avec Robert de Niro que Martin Scorsese a pu donner le meilleur de lui-même. Ils se retrouve donc ici avec un projet lourd, couteux et ambitieux. Deux craintes pourtant s’étaient manifestées, d’abord l’âge du réalisateur et des acteurs principaux qui vont tous vers les quatre-vingts ans. Ensuite, le fait que le film soit basé sur le livre de Charles Brandt qui est considéré un peu comme une farce, loin de la réalité, par les spécialistes de la question qui ont mis en doute l’idée que Frank Sheeran ait bien assassiné Jimmy Hoffa. Parmi les allégations farfelues de Sheeran qui ont discrédité ses « révélations », il y a le fait que ce serait Hoffa et la mafia des syndicats qui aurait organisé l’assassinat de John Kennedy. S’il semble bien qu’Hoffa ait été assassiné pour des conflits internes qu’il avait avec le syndicat des camionneurs, rien ne prouve que Sheeran s’en soit chargé.

Les spécialistes de l’histoire de la mafia pensent que Sheeran n’avait pas une place assez élevée dans la hiérarchie pour qu’il soit chargé de cette exécution. C’est jusqu’au titre du livre de Charles Brandt qui est contesté, I heard you paint houses – J’ai entendu dire que tu peignais des maisons. Une manière codée de parler pour annoncer des meurtres à réaliser. Là encore les spécialistes américains de la mafia disent qu’ils n’ont jamais entendu cette expression. De même il n’est guère probable que Sheeran ait assassiné Gallo, pour ce meurtre, il est prouvé que les tireurs étaient quatre, et un tueur de la mafia, Di Biase, a d’ailleurs été condamné pour ce meurtre. Le FBI a tenté de vérifier les allégations de Sheeran, mais en pure perte. Au contraire ils ont montré que les traces d’ADN recueillies sur le lieu du meurtre ne correspondaient en rien à Sheeran[2]. Comme on le voit le livre de Charles Brandt est considéré comme très douteux. Le livre ayant été publié après la mort de Sheeran accroît un peu plus la suspicion. Pour Dan Moldea qui a fait des recherches sur la mort de Jimmy Hoffa[3] Sheeran était avant tout un menteur pathologique. Martin Scorsese et son scénariste Steve Zaillian ne pouvaient pas ignorer les critiques qui avaient été adressées à cet ouvrage. Alors pourquoi s’en inspirer ? Pourquoi ne pas concocter un scénario original sans citer de noms réels. C’est ce qu’avait fait de fort belle manière Mario Puzo pour The godfather. L’ennui c’est que Scorsese a toujours eu la prétention de dégonfler le mythe des mafieux glamour à la Coppola. Mais enfin, si le film est bon, on peut ne pas trop être tatillon sur la vérité documentaire du produit.

Sheeran conducteur de camion, détourne de la viande

Cela commence dans une sorte de maison de retraite où Sheeran est en train de finir sa vie, et il va la raconter. Il part d’une ballade en voiture avec Russell Bufalino et leur femme respective. Le but de cette virée est de collecter des fonds et d’aller ensuite à un mariage. Sheeran a rencontré Russell presque par hasard lors d’une panne. Cette rencontre va le propulser vers le syndicat des camionneurs où il va s’occuper de basses besognes, puis il va devenir le garde du corps de Hoffa. Mais Hoffa est en conflit avec tout le monde. Il tente de garder la haute main sur les fonds de pensions du syndicat, il va cependant être obligé de laisser sa place parce qu’il va en prison, poursuivi qu’il est par Robert Kennedy, nouveau ministre de la justice. Sheeran fait le ménage et tue Joe Gallo devenu incontrôlable. A sa sortie de prison, Hoffa tente de reprendre la main sur le syndicat, mais Provenzano ne veut pas de lui et cherche à l’éliminer. Hoffa commence à avoir peur et menace de tout déballer sur les liens de la mafia et du syndicat, mais aussi sur l’implication de la mafia dans le meurtre de Kennedy. Il est alors décidé de l’éliminer. C’est Sheeran qui en est chargé. Avec Russel il monte un plan pour laisser croire qu’il est à un mariage, mais il prend l’avion pour aller abattre Hoffa et revenir, deux complices se chargeront de la crémation. Sheeran ne sera pas inquiété pour ce meurtre, à peine interrogé, mais il va tomber pour une longue peine à cause des malversations qu’il a commis à la tête d’une section locale du syndicat. En prison il va retrouver Russel Bufalino qui est très diminué par la maladie. Libéré, Sheeran va finir sa vie dans une maison de retraite médicalisée. Son regret est que sa fille Peggy ne lui a plus jamais adressé la parole. Il prie, sans toutefois manifester des vrais remords.

Il roue de coups l’épicier de son quartier qui a bousculé sa fille

C’est sur cette trame que se construit le film. A la première vision, on peut se demander quel est le sujet. En vérité il semble que ce soit essentiellement la vieillesse dont il est question. La fin du film est pathétique, notamment lorsque Russel et Frank se retrouvent dans une prison qui ressemble à une maison de retraite, puis quand Russel n’arrive plus à se mouvoir. C’est ensuite autour de Frank d’être cloué dans un fauteuil à roulette. Il n’a que des regrets vis-à-vis de sa famille et fréquente plus souvent qu’à son tour les cimetières. La mafia et ses relations avec le syndicat des camionneurs sont seulement la toile de fond. Ne comptez pas sur ce film pour en apprendre plus sur le sujet, ce n’est pas un documentaire, même si ce sont des personnages qui ont existé qui animent l’histoire. C’est une étude de caractères. Le caractère central c’est bien sûr Sheeran, le film entier lui est dédié. Mais qui est-il ? c’est un opportuniste sans envergure qui exécute les basses besognes – à condition qu’on suive la logique du scénario. Il est présenté comme un homme simple qui ne vise qu’à protéger sa famille et à vivre largement de ses forfaits. Il trimballe le mythe selon lequel, ayant fait la guerre en Italie, Anzio notamment, il aurait pris l’habitude de tuer. C’est un thème assez fréquent dans le film noir des années quarante-cinquante, comme une explication à un comportement déviant. Le film n’interroge pas l’idée qu’il se fait de sa place dans la société.

Le syndicat fête l’arrivée de Provenzano à sa tête

Il n’a pas des relations filiales avec Russel, mais plutôt des relations de soumission. Scorsese reste volontiers ambigu sur cette dimension du personnage. De même à part le conflit qu’il a avec sa fille Peggy, on ne sait rien de sa vie familiale. Il divorce puis se remarie, comme le fait n’importe qui dans la vie moderne. Vers la fin du deuxième tiers, on a l’impression que Sheeran est sensible aux honneurs quand il accepte de recevoir un cadeau de la part d’Hoffa lors d’un banquet qui lui est dédié. Le second thème qui vient après l’étude des caractères face à la vieillesse et à la mort, c’est la vie quotidienne des gens de la mafia. On les verra donc dans des petits cafés, sans doute des cercles, fréquenter les restaurants huppés, faire du golf, traficoté dans l’arrière-boutique. On n’arrive pas vraiment à comprendre si Hoffa est une pièce rapportée du système, ou s’il en est un élément clé, d’ailleurs si tout le monde s’accorde à dire qu’Hoffa était un magouilleur et un dur, personne n’est capable de dire ce qu’il a fait vraiment, notamment sur la question des fonds de pension qui auraient servi à des prêts pour permettre à la mafia s’investir à Las Vegas. Le milieu syndical est du reste présenté très sommairement comme une bande de décervelés qui adhèrent et suivent bêtement leur chef, l’applaudissant quand on le leur demande. Montrer les mafieux comme des hommes ordinaires qui font un business particulier, c’est tout de même un peu douteux et n’implique chez Scorsese, du moins dans ce film, aucune analyse du fondement économique et éthique de cette manière de se comporter. Dans The goodfellas et dans Casino, Scorsese n’aurait pas osé. Il y a clairement une normalisation de Scorsese qui au fil du temps a adopté un point de vue de plus en plus conformiste. Certains prendront ce film comme de la nostalgie pour une époque manifestement disparue. Si la mafia existe encore, elle n’est plus aussi tonitruante, et surtout elle se fait avec des hommes et des femmes mieux éduqués, plus présentables, sauf pour ce qui concerne le trafic de drogue et les latinos qui s’en occupent. Le fait que le film se passe sur plusieurs décennies permet de revisiter cependant une Amérique en voie de disparition. Mais ça ce n’est pas propre à Scorsese, on le trouve dans presque tout le cinéma américain d’aujourd’hui. On en a parlé à propos du film de Tarantino, Once upon a time… in Hollywood.

Frank règle son compte à Joe Gallo

C’est évidemment sur le plan de la forme que Scorsese était très attendu. La structure narrative repose sur une volonté de briser la linéarité, avec au plusieurs flash-backs emboîtés. C’est un vieux principe du film noir qu’il avait déjà exploré dans ses autres films sur la mafia. Cette structure a pour conséquence de tuer toute possibilité de suspense et de surprise, mais ça rend aussi plus problématique la réflexion sur la vieillesse et la mort qui va apparaitre sur la fin. Le grand nombre de personnages ne permet pas toujours de comprendre qui est qui, qui fait quoi. Par exemple Joe Gallo, on ne comprend pas tout à fait l’importance que lui accorde Scorsese. Techniquement il y a de belles choses. Le travelling avant de l’ouverture du film qui aboutit sur Sheeran, seul, oublié de tous, il est là comme s’il attendait qu’on l’interroge. On se met à la place de Charles Brandt en quelque sorte. Sauf que Brandt était un de ses anciens avocats. Il y a aussi une science des mouvements de foule, saisis par des mouvements d’appareil très compliqués, par exemple quand le syndicat fête l’arrivée de Provenzano a sa tête. Ou les scènes au palais de justice, moins spectaculaires, mais tout aussi efficaces. Les meurtres sont traités plus sobrement, et ils manquent certainement d’allure dans leur traitement. Scorsese dans sa volonté de ne pas s’autoparodier, se rapproche finalement du film de Coppola, The godfather, le premier, avec un peu de crasse en plus toutefois. C’est flagrant dans les scènes du tribunal. J’ai trouvé dans l’ensemble la mise en scène moins brillante que dans ses autres films. Certes il y a de belles idées, notamment la manière de filmer la prison dans des tons très pâles, comme un hôpital, avec une profondeur de champ qui parle de la liberté réelle des prisonniers. C’est tout de même un peu mou et le rythme est mal maitrisé.

Bufalino et Tony prennent la décision d’éliminer Hoffa

L’interprétation souffre d’un grave handicap, celui de faire jouer des hommes relativement jeunes par des septuagénaires. Il est en effet plus facile au cinéma de vieillir un jeune acteur que de le rajeunir. Que ce soit De Niro, Pacino ou Pesci, ils ont du mal à se mouvoir. Je suppose que le rajeunissement a été obtenu par un traitement numérique des images. Une perruque ou une bonne teinture ne suffit pas, les rides ne se masquent pas si facilement. Mais ce sont les corps qui sont à la peine, on le voit dans la tenue des épaules, la difficulté à tourner la tête ou de rentrer le ventre. Pour le reste, une fois qu’on a fait abstraction de ce problème, les acteurs sont plutôt bons. C’est évidemment avant tout Robert de Niro. C’est lui qui porte le film. Pesci curieusement est très sobre en parrain fatigué et conciliant dans le rôle de Russel Bufalino. Même Pacino ne cabotine pas trop, alors que le rôle porte naturellement aux extravagances puisqu’Hoffa était comme on dit un personnage haut en couleurs, avec des crises de colère mémorables. Harvey Keitel joue le rôle d’Angelo Bruno, l’alter ego de Russel. Il fait juste de la figuration intelligente. Dans cette distribution pléthorique dominée par des acteurs très âgés, les femmes sont sacrifiées, sauf peut-être un peu Welker White dans le rôle de Josephine la femme de Jimmy Hoffa qui est très bonne. Curiosité dans le film, on trouve Jack Huston, le petit fils de John Huston dans le rôle de Robert Kennedy. Il est cependant difficile d’approuver ce choix, parce que physiquement il ne peut pas coller à ce personnage qui est beaucoup trop connu de tous. En vérité seul Joe Pesci a un physique qui le rapproche du parrain qu’il incarne.

Frank tue Hoffa de plusieurs balles dans le dos

Le résultat est donc plus que mitigé, c’est tout de même crépusculaire. Toute la première partie est assez poussive. La seconde partie est plus dynamique et moins décousue, et enfin la troisième partie est assez émouvante, avec tous ces vieux qu’on a mis au rebut et qui n’ont plus la force de rien. Certains ont trouvé ce film excellent, mais c’est parce qu’on n’ose pas dire du mal de Scorsese. Quoi qu’il fasse, il est toujours considéré comme un génie. Cependant, il faut être honnête, il y a un bon moment qu’il s’est essoufflé, même sur le plan de la maîtrise technique qui ressemble peut-être un peu trop à une démonstration qui tourne à vide. Il prépare un nouveau film avec Robert De Niro et Leonardo Di Caprio, une histoire qui se passera dans les années 1920, avec le FBI qui enquête sur des meurtres d’autochtones qui auraient découvert du pétrole sur leurs terres, d’après une histoire vraie. On verra bien s’il retrouvera sa verve d’antan.

En prison Frank retrouve Bufalino qui est très diminué

Dans la maison de retraite médicalisée Frank prie et attend la mort

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 25 Novembre 2019 à 07:12

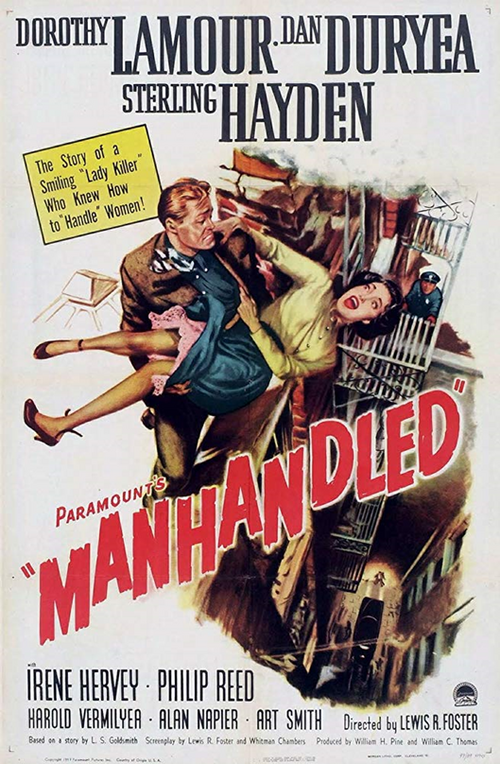

Si ce film a été tourné dans la haute période du cycle classique du film noir, il n’en est pourtant pas un, même s’il en emprunte certains traits, que ce soit dans la manière de filmer ou dans la conduite du récit proprement dite. A vrai dire ce petit film emprunte à de nombreux sous-genres du film policier, il tient du film de détective, du récit à énigme et un peu du suspense. Il est vrai que le scénario est assez paresseux et ne prend guère le temps d’approfondir quoi que ce soit. Lewis R. Foster, un vétéran qui avait commencé sa carrière à l’époque du muet, n’a pas laissé grand-chose à la postérité, et je crois bien que c’est Manhandled qui est son œuvre la plus connue, pour le reste il a beaucoup travaillé dans le genre film d’aventures, il fera aussi quelques western avec Ronald Reagan puis il se recyclera à la télévision. Pour sa défense on pourra toujours dire qu’il n’a jamais travaillé sur des films à gros budget. Mais si on ne lui a jamais confié des projets très ambitieux, c’est peut-être aussi qu’on connaissait ses limites sur le plan de la maitrise technique. Ici il a participé à l’écriture du scénario et donc il se trouve dans le statut d’auteur complet.

Benson s’ennuie dans sa chambre et échafaude des plans pour devenir riche

Alton Bennett fréquente un psychiatre auquel il fait part de ses rêves récurrents où il se voit en train de tuer sa femme pour lui dérober ses bijoux. Il faut dire qu’il a de sérieux problèmes d’argent et qu’il peine à obtenir une avance de son éditeur. Le docteur Redmond, assisté de la belle Merl Kramer, prend des notes sur ces idées qu’il juge loufoque. Il décide cependant de rencontrer la femme de Bennett le soir même. Avant de repartir travailler pour le docteur Redmond, Merl revient chez elle pour dîner, elle croise le détective privé Benson qui lui fait du charme et qui se fait inviter à dîner. Benson profite d’un moment d’inattention pour dérober les clés du bureau du docteur Benson et pour les faire reproduire. De son côté Bennett se dispute avec sa femme qui vient le narguer au bras de son amant, Guy Bayard. On comprend que c’est une femme volage. Redmond cependant va mettre en garde Ruth Bennett. Celle-ci est inquiète, mais elle rentre finalement se coucher, après s’être disputée avec Guy Bayard. Au matin on trouve le corps de Ruth Bennett étendu, elle a été tuée comme dans le rêve de son mari. La police sous la direction de Dawson enquête, l’agent des assurances, Joe Cooper l’assite, car les bijoux ont été assurés pour une somme très élevée. Pendant que la police enquête, Benson tente de revendre les bijoux a un receleur qui lui déconseille de les vendre, car il sont trop connu. Pour des pièces mineures il lui donne mille dollars. Mais il y a une prime attachée à ces bijoux de 10 000 dollars. L’idée de Benson est de piéger Merl Kramer dont le passé n’est pas très clair, elle a dû fuir Los Angeles où elle a laissé aussi sa petite fille. Benson va lui confier les 1000 dollars et lui demander de les mettre sur son compte. Et pendant ce temps il va faire semblant de chercher les bijoux. En vérité ce n’est pas lui qui a tué la femme de Bennett. De Même celui-ci sera plus ou moins bien disculpé quand ses domestiques confirmeront qu’il a absorbé une grande quantité de somnifère. Dawson semble suspecter Merl, tandis que Cooper émet de sérieux doute, même quand il apprend qu’elle a fait de fausses références pour obtenir l’emploi chez le docteur Redmond. En fait c’est le docteur Redmond le coupable, mais après avoir tué Ruth Bennett, il s’est fait dépouiller par Benson. Comme il l’essaie de le faire chanter, celui-ci le tue et abandonne son corps au fond d’une ruelle sombre. Mais Merl commence à comprendre les manigances de Benson et menace de la dénoncer. Celui-ci va tenter de la tuer en la jetant du haut de l’immeuble, mais Cooper arrivera à temps.

Benson tente de revendre les bijoux volés

Une analyse très superficielle de ce film pourrait nous conduire à le trouver sans intérêt : les rebondissements sont assez convenus, et surtout les caractères ne sont pas très approfondis, à l’exception de Benson. Par exemple le scénario abandonne en cours de route l’écrivain Bennett qui paraît disculpé sans plus de question, alors même que Cooper soulève l’idée qu’une prise de Benzédrine pourrait très bien annihiler les effets des somnifères, et donc que dans cet univers relativement clos de la maison des Bennett, il est forcément suspect. Mais le film a un autre intérêt. D’abord la quasi-totalité des protagonistes sont soit des imbéciles, soit des escrocs. Benson est un détective privé peu reluisant, Redmond est un faux psychiatre qui a compris que ce métier était une farce et qu’il pouvait en profiter. Mer elle-même semble se trimballer un lourd passé – mais on ne saura jamais de quoi il retourne. Et puis il y a Ruth Bennett qui est ouvertement une femme adultérine qui passe son temps à provoquer son mari, comme si elle voulait qu’il la tue. Son mari, incapable d’affronter la page blanche, cherche aussi désespérément de l’argent car il vit sur un pied très élevé avec deux domestiques, une femme dépensière et une maison luxueuse. Le nonchalant Cooper lui ne pense qu’à Merl qui l’a séduit au premier coup d’œil, et s’il considère qu’elle n’est pas coupable, ce n’est pas à cause de son analyse approfondie de la situation, mais parce que son intuition, ou son désir, l’amène à décider qu’elle ne peut pas être coupable. Dans cette confusion des sentiments, on parle évidemment beaucoup d’argent, soit parce qu’on n’en a pas, soit parce qu’on en cherche. Le receleur n’est pas plus honnête, non seulement il traficote avec Benson, mais il n’hésitera pas à le dénoncer à la police.

Cooper et Dawson interrogent Bennett

La conduite du récit emprunte de nombreux traits au film noir : d’abord l’usage des flash-backs qui permet à chacun de raconter sa version de ce qui s’est passé durant la nuit du meurtre. Ensuite dans l’utilisation des rêves qui deviennent par la force des choses une réalité. Il y a là quelque chose d’ironique, comme une moquerie envers les maladresses d’Hitchcock qui l’année d’avant avait produit Spellbound. Le film avait eu beaucoup de succès, mais en même temps il avait suscité beaucoup de moqueries eu égard la présentation des techniques psychanalytiques. A l’époque c’était assez à la mode de parler d’inconscient et de rêve. C’était une manière de définir le criminel comme irresponsable. Mais la psychanalyse suscitait aussi beaucoup de controverses, ce n’est donc pas un hasard si on choisit ici de présenter le docteur Redmond comme un escroc, c’est toute la profession qui est ainsi visée. Certes c’est fait sur le mode de l’ironie, mais il n’empêche. L’intérêt du film réside dans cette volonté de retourner les codes du film noir. Certes avant ce film les détectives privés n’étaient pas toujours d’une grande honnêteté, mais ils n’étaient pas de véritables canailles s’efforçant de faire condamner des innocents. La police est présentée comme particulièrement inefficace. Mais l’écrivain ne vaut guère mieux, c’est une carricature. Les femmes ne sont plus des femmes fatales, mais des garces. Bref c’est un portrait au vitriol d’une Amérique qui joue à faire semblant. Deux ou trois les protagonistes de l’histoire côtoieront des gens ordinaires et simples, les marchands de fleur, le chauffeur de taxi, ou encore le personnel du restaurant italien. C’est un contrepoint pour montrer que finalement le petit peuple des travailleurs vaut bien mieux que toute cette faune qui se pousse du col. C’est que le scénariste n’est pas n’importe qui, il a fait une petite carrière dans le roman noir, mais il a écrit aussi les scénarios de Have or have not d’Howard Hawks, mais aussi de Blonde Ice de l’excellent Jack Bernhardt[1]. Et donc on peut supposer que la mise à distance est tout à fait intentionnelle.

Benson veut compromettre Merl

Malgré tout cela la réalisation ne brille pas par son originalité. La mise en scène est très statique, il y a peu de mouvements d’appareil. La photo d’Ernest Laszlo est bonne, il faut dire que ce photographe n’est pas n’importe qui, il avait travaillé dans le noir, on le retrouve au générique d’Impact, de Cover up, et il sera le photographe de D.O.A. de Rudolph Maté. Plus tard il travaillera avec Robert Aldrich sur The big knife et Kiss me deadly. Il y a donc quelques plans très travaillés, comme ceux qui concernent le restaurant italien, ou les jeux d’ombres dans les escaliers. Bien que ce soit du studio, il y a quelques scènes de rue assez bien rendues. Foster joue également sur les différences de taille entre ses différents acteurs, donc il utilisera des plans d’ensemble où la haute taille de Sterling Hayden et celle de Alan Napier vont s’opposer à la petite hauteur d’Art Smith. Cela donne un côté un peu grotesque au film d’ailleurs. Mais il y a très peu de scènes mémorables. Peut-être peut on retenir tout de même la visite de Benson chez le recéleur. Même l’affrontement dramatique final entre Merl et Benson en haut de l’immeuble n’arrive pas à nous faire hurler de peur. Cela vient sans doute d’un défaut de découpage, et peut être de la volonté des producteurs de ne pas multiplier les prises.

Cooper a invité Merl au restaurant italien

L’interprétation est normalement le clou du film. A cette époque Dorothy Lamour est très célèbre. Actrice d’une beauté un peu atypique, elle a été souvent confinée dans des rôles exotiques. Evidemment avec un nom comme ça elle ne pouvait qu’être destinée au cinéma ! Evidemment son nom n’était pas Lamour, mais elle avait pris le nom de son beau-père, Lambour, et l’avait arrangé à sa façon. Dans le rôle d’une dactylo, une petite secrétaire, prolétaire en quelque sorte, elle est curieusement assez transparente. Bien qu’elle soit en haut de l’affiche, son rôle est moins important que les autres, elle a l’air de s’ennuyer. Même chose pour Sterling Hayden, lui qui est si présent dans les films noirs, il semble également traîner son ennui. Il n’intervient d’ailleurs que pratiquement vers la moitié du film, et encore sans faire trop de choses. La véritable vedette du film c’est Dan Durya. Ce n’est pas étonnant. Il a bien compris que les méchants se font d’autant remarquer qu’ils sont vraiment incompréhensibles. En 1947, c’est Richard Widmark dans Kiss of death d’Henry Hathaway qui en avait fait la démonstration en poussant une paralytique avec son fauteuil dans les escaliers. Dan Durya trimbale une élégance tout à fait similaire, mais en quelque sorte il est trahi parce qu’il mâche du chewing-gum. L’homme au chewing-gum, c’est lui. On le verra dans une scène qui rappelle la solitude du Samouraï de Melville en train de regarder un malheureux hamster en train de pédaler dans sa cage. Cette référence était sans doute reliée à This gun for hire, une autre source du Samouraï qui en a décidément beaucoup. Art Smith, un habitué de ce genre de rôle, est le policier qui ne comprend pas grand-chose, il est très bien, comme d’habitude. Celui qui se fait bien remarquer, dans le bon sens du terme, c’est Alan Napier dans le rôle de Bennett, cet écrivain compassé et tourmenté. Il est dommage qu’on le laisse en plan. Les autres acteurs ne sont ni bons ni mauvais, ils tiennent leur place. Le chafouin Harold Vermileya qui ressemble beaucoup à J. Edgar Hoover, prête ses traits au petit docteur escroc. La belle Irene Hervey interprète l’adultérine Ruth Bennett avec suffisamment de vulgarité pour être crédible.

Cooper et Dawson cherchent Benson

L’ensemble laisse un goût un peu étrange. On se demande si tout ça est bien sérieux, mais on se prend tout de même à suivre l’histoire, il est vrai que les rebondissements sont suffisamment nombreux pour retenir notre attention. L’histoire du cinéma ne l’a pas retenu. Mais il mérite bien un petit détour tout de même. Par contre, il est très difficile aujourd’hui d’en trouver une bonne copie sur le marché. Et selon moi, ce film mériterait bien une ressortie dans de bonnes conditions. Encore qu’il ne soit pas certain qu’il existe une copie propre à partir de laquelle on pourrait faire un bon DVD.

Le docteur Redmond menace Benson

Benson veut tuer Merl

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique