-

Par alexandre clement le 25 Novembre 2019 à 07:12

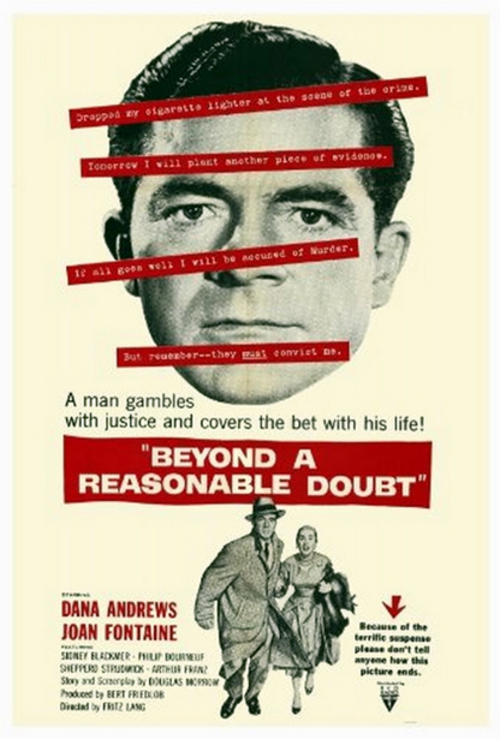

Si ce film a été tourné dans la haute période du cycle classique du film noir, il n’en est pourtant pas un, même s’il en emprunte certains traits, que ce soit dans la manière de filmer ou dans la conduite du récit proprement dite. A vrai dire ce petit film emprunte à de nombreux sous-genres du film policier, il tient du film de détective, du récit à énigme et un peu du suspense. Il est vrai que le scénario est assez paresseux et ne prend guère le temps d’approfondir quoi que ce soit. Lewis R. Foster, un vétéran qui avait commencé sa carrière à l’époque du muet, n’a pas laissé grand-chose à la postérité, et je crois bien que c’est Manhandled qui est son œuvre la plus connue, pour le reste il a beaucoup travaillé dans le genre film d’aventures, il fera aussi quelques western avec Ronald Reagan puis il se recyclera à la télévision. Pour sa défense on pourra toujours dire qu’il n’a jamais travaillé sur des films à gros budget. Mais si on ne lui a jamais confié des projets très ambitieux, c’est peut-être aussi qu’on connaissait ses limites sur le plan de la maitrise technique. Ici il a participé à l’écriture du scénario et donc il se trouve dans le statut d’auteur complet.

Benson s’ennuie dans sa chambre et échafaude des plans pour devenir riche

Alton Bennett fréquente un psychiatre auquel il fait part de ses rêves récurrents où il se voit en train de tuer sa femme pour lui dérober ses bijoux. Il faut dire qu’il a de sérieux problèmes d’argent et qu’il peine à obtenir une avance de son éditeur. Le docteur Redmond, assisté de la belle Merl Kramer, prend des notes sur ces idées qu’il juge loufoque. Il décide cependant de rencontrer la femme de Bennett le soir même. Avant de repartir travailler pour le docteur Redmond, Merl revient chez elle pour dîner, elle croise le détective privé Benson qui lui fait du charme et qui se fait inviter à dîner. Benson profite d’un moment d’inattention pour dérober les clés du bureau du docteur Benson et pour les faire reproduire. De son côté Bennett se dispute avec sa femme qui vient le narguer au bras de son amant, Guy Bayard. On comprend que c’est une femme volage. Redmond cependant va mettre en garde Ruth Bennett. Celle-ci est inquiète, mais elle rentre finalement se coucher, après s’être disputée avec Guy Bayard. Au matin on trouve le corps de Ruth Bennett étendu, elle a été tuée comme dans le rêve de son mari. La police sous la direction de Dawson enquête, l’agent des assurances, Joe Cooper l’assite, car les bijoux ont été assurés pour une somme très élevée. Pendant que la police enquête, Benson tente de revendre les bijoux a un receleur qui lui déconseille de les vendre, car il sont trop connu. Pour des pièces mineures il lui donne mille dollars. Mais il y a une prime attachée à ces bijoux de 10 000 dollars. L’idée de Benson est de piéger Merl Kramer dont le passé n’est pas très clair, elle a dû fuir Los Angeles où elle a laissé aussi sa petite fille. Benson va lui confier les 1000 dollars et lui demander de les mettre sur son compte. Et pendant ce temps il va faire semblant de chercher les bijoux. En vérité ce n’est pas lui qui a tué la femme de Bennett. De Même celui-ci sera plus ou moins bien disculpé quand ses domestiques confirmeront qu’il a absorbé une grande quantité de somnifère. Dawson semble suspecter Merl, tandis que Cooper émet de sérieux doute, même quand il apprend qu’elle a fait de fausses références pour obtenir l’emploi chez le docteur Redmond. En fait c’est le docteur Redmond le coupable, mais après avoir tué Ruth Bennett, il s’est fait dépouiller par Benson. Comme il l’essaie de le faire chanter, celui-ci le tue et abandonne son corps au fond d’une ruelle sombre. Mais Merl commence à comprendre les manigances de Benson et menace de la dénoncer. Celui-ci va tenter de la tuer en la jetant du haut de l’immeuble, mais Cooper arrivera à temps.

Benson tente de revendre les bijoux volés

Une analyse très superficielle de ce film pourrait nous conduire à le trouver sans intérêt : les rebondissements sont assez convenus, et surtout les caractères ne sont pas très approfondis, à l’exception de Benson. Par exemple le scénario abandonne en cours de route l’écrivain Bennett qui paraît disculpé sans plus de question, alors même que Cooper soulève l’idée qu’une prise de Benzédrine pourrait très bien annihiler les effets des somnifères, et donc que dans cet univers relativement clos de la maison des Bennett, il est forcément suspect. Mais le film a un autre intérêt. D’abord la quasi-totalité des protagonistes sont soit des imbéciles, soit des escrocs. Benson est un détective privé peu reluisant, Redmond est un faux psychiatre qui a compris que ce métier était une farce et qu’il pouvait en profiter. Mer elle-même semble se trimballer un lourd passé – mais on ne saura jamais de quoi il retourne. Et puis il y a Ruth Bennett qui est ouvertement une femme adultérine qui passe son temps à provoquer son mari, comme si elle voulait qu’il la tue. Son mari, incapable d’affronter la page blanche, cherche aussi désespérément de l’argent car il vit sur un pied très élevé avec deux domestiques, une femme dépensière et une maison luxueuse. Le nonchalant Cooper lui ne pense qu’à Merl qui l’a séduit au premier coup d’œil, et s’il considère qu’elle n’est pas coupable, ce n’est pas à cause de son analyse approfondie de la situation, mais parce que son intuition, ou son désir, l’amène à décider qu’elle ne peut pas être coupable. Dans cette confusion des sentiments, on parle évidemment beaucoup d’argent, soit parce qu’on n’en a pas, soit parce qu’on en cherche. Le receleur n’est pas plus honnête, non seulement il traficote avec Benson, mais il n’hésitera pas à le dénoncer à la police.

Cooper et Dawson interrogent Bennett

La conduite du récit emprunte de nombreux traits au film noir : d’abord l’usage des flash-backs qui permet à chacun de raconter sa version de ce qui s’est passé durant la nuit du meurtre. Ensuite dans l’utilisation des rêves qui deviennent par la force des choses une réalité. Il y a là quelque chose d’ironique, comme une moquerie envers les maladresses d’Hitchcock qui l’année d’avant avait produit Spellbound. Le film avait eu beaucoup de succès, mais en même temps il avait suscité beaucoup de moqueries eu égard la présentation des techniques psychanalytiques. A l’époque c’était assez à la mode de parler d’inconscient et de rêve. C’était une manière de définir le criminel comme irresponsable. Mais la psychanalyse suscitait aussi beaucoup de controverses, ce n’est donc pas un hasard si on choisit ici de présenter le docteur Redmond comme un escroc, c’est toute la profession qui est ainsi visée. Certes c’est fait sur le mode de l’ironie, mais il n’empêche. L’intérêt du film réside dans cette volonté de retourner les codes du film noir. Certes avant ce film les détectives privés n’étaient pas toujours d’une grande honnêteté, mais ils n’étaient pas de véritables canailles s’efforçant de faire condamner des innocents. La police est présentée comme particulièrement inefficace. Mais l’écrivain ne vaut guère mieux, c’est une carricature. Les femmes ne sont plus des femmes fatales, mais des garces. Bref c’est un portrait au vitriol d’une Amérique qui joue à faire semblant. Deux ou trois les protagonistes de l’histoire côtoieront des gens ordinaires et simples, les marchands de fleur, le chauffeur de taxi, ou encore le personnel du restaurant italien. C’est un contrepoint pour montrer que finalement le petit peuple des travailleurs vaut bien mieux que toute cette faune qui se pousse du col. C’est que le scénariste n’est pas n’importe qui, il a fait une petite carrière dans le roman noir, mais il a écrit aussi les scénarios de Have or have not d’Howard Hawks, mais aussi de Blonde Ice de l’excellent Jack Bernhardt[1]. Et donc on peut supposer que la mise à distance est tout à fait intentionnelle.

Benson veut compromettre Merl

Malgré tout cela la réalisation ne brille pas par son originalité. La mise en scène est très statique, il y a peu de mouvements d’appareil. La photo d’Ernest Laszlo est bonne, il faut dire que ce photographe n’est pas n’importe qui, il avait travaillé dans le noir, on le retrouve au générique d’Impact, de Cover up, et il sera le photographe de D.O.A. de Rudolph Maté. Plus tard il travaillera avec Robert Aldrich sur The big knife et Kiss me deadly. Il y a donc quelques plans très travaillés, comme ceux qui concernent le restaurant italien, ou les jeux d’ombres dans les escaliers. Bien que ce soit du studio, il y a quelques scènes de rue assez bien rendues. Foster joue également sur les différences de taille entre ses différents acteurs, donc il utilisera des plans d’ensemble où la haute taille de Sterling Hayden et celle de Alan Napier vont s’opposer à la petite hauteur d’Art Smith. Cela donne un côté un peu grotesque au film d’ailleurs. Mais il y a très peu de scènes mémorables. Peut-être peut on retenir tout de même la visite de Benson chez le recéleur. Même l’affrontement dramatique final entre Merl et Benson en haut de l’immeuble n’arrive pas à nous faire hurler de peur. Cela vient sans doute d’un défaut de découpage, et peut être de la volonté des producteurs de ne pas multiplier les prises.

Cooper a invité Merl au restaurant italien

L’interprétation est normalement le clou du film. A cette époque Dorothy Lamour est très célèbre. Actrice d’une beauté un peu atypique, elle a été souvent confinée dans des rôles exotiques. Evidemment avec un nom comme ça elle ne pouvait qu’être destinée au cinéma ! Evidemment son nom n’était pas Lamour, mais elle avait pris le nom de son beau-père, Lambour, et l’avait arrangé à sa façon. Dans le rôle d’une dactylo, une petite secrétaire, prolétaire en quelque sorte, elle est curieusement assez transparente. Bien qu’elle soit en haut de l’affiche, son rôle est moins important que les autres, elle a l’air de s’ennuyer. Même chose pour Sterling Hayden, lui qui est si présent dans les films noirs, il semble également traîner son ennui. Il n’intervient d’ailleurs que pratiquement vers la moitié du film, et encore sans faire trop de choses. La véritable vedette du film c’est Dan Durya. Ce n’est pas étonnant. Il a bien compris que les méchants se font d’autant remarquer qu’ils sont vraiment incompréhensibles. En 1947, c’est Richard Widmark dans Kiss of death d’Henry Hathaway qui en avait fait la démonstration en poussant une paralytique avec son fauteuil dans les escaliers. Dan Durya trimbale une élégance tout à fait similaire, mais en quelque sorte il est trahi parce qu’il mâche du chewing-gum. L’homme au chewing-gum, c’est lui. On le verra dans une scène qui rappelle la solitude du Samouraï de Melville en train de regarder un malheureux hamster en train de pédaler dans sa cage. Cette référence était sans doute reliée à This gun for hire, une autre source du Samouraï qui en a décidément beaucoup. Art Smith, un habitué de ce genre de rôle, est le policier qui ne comprend pas grand-chose, il est très bien, comme d’habitude. Celui qui se fait bien remarquer, dans le bon sens du terme, c’est Alan Napier dans le rôle de Bennett, cet écrivain compassé et tourmenté. Il est dommage qu’on le laisse en plan. Les autres acteurs ne sont ni bons ni mauvais, ils tiennent leur place. Le chafouin Harold Vermileya qui ressemble beaucoup à J. Edgar Hoover, prête ses traits au petit docteur escroc. La belle Irene Hervey interprète l’adultérine Ruth Bennett avec suffisamment de vulgarité pour être crédible.

Cooper et Dawson cherchent Benson

L’ensemble laisse un goût un peu étrange. On se demande si tout ça est bien sérieux, mais on se prend tout de même à suivre l’histoire, il est vrai que les rebondissements sont suffisamment nombreux pour retenir notre attention. L’histoire du cinéma ne l’a pas retenu. Mais il mérite bien un petit détour tout de même. Par contre, il est très difficile aujourd’hui d’en trouver une bonne copie sur le marché. Et selon moi, ce film mériterait bien une ressortie dans de bonnes conditions. Encore qu’il ne soit pas certain qu’il existe une copie propre à partir de laquelle on pourrait faire un bon DVD.

Le docteur Redmond menace Benson

Benson veut tuer Merl

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 21 Novembre 2019 à 08:51

Voilà un film qui a une très grosse réputation et qui est considéré comme une œuvre majeure à l’intérieur du cycle classique du film noir. Le scénario est basé sur un ouvrage célèbre de Dorothy B. Hughes, In a lonely place. J’en profite pour souligner ici l’importance de cet auteur non seulement en tant qu’auteur de romans noirs, mais aussi parce que son œuvre est à l’origine de trois films noirs importants, l’excellent Ride the pink horses, de Robert Montgomery[1], et The fallen sparrow de Richard Wallace avec le grand John Garfield. Rivages a décidé de republier cet ouvrage dans une nouvelle traduction qui soit plus complète et plus respectueuse de son travail. Dorothy B. Hughes est comme Jim Thompson ou Charles Williams, et d’autres encore comme Chandler ou Hammett, ces très grands auteurs qui autrefois, que ce soit dans la Série Noire ou dans la collection Mystère, ont été proprement défigurés dans des traductions saturées de formules argotiques où parfois il pouvait manquer jusqu’à un tiers de la matière initiale, c’est la manière de Rivages de réhabiliter le genre, démarche qu’on ne peut qu’approuver. La version publiée dans la collection Mystère faisait 189 pages, celle publiée par Rivages 395 ! C’est dire le charcutage qu’on s’était autorisé. Malgré cela on pouvait voir que c’était un excellent ouvrage. Dorothy B. Hughes fait partie de cette petite cohorte d’écrivains féminins qui, comme Margaret Miller ou Dolores Hitchens ont renouveler radicalement le roman noir en introduisant une grande finesse psychologique. Ceci dit je trouve que le titre Tuer ma solitude était plus judicieux que celui d’Un homme dans la brume. Quant à Nicholas Ray c’est encore en 1950 un jeune réalisateur, In a lonely place est son quatrième film, et son troisième film noir. Il sera engagé sur ce projet par Humphrey Bogart lui-même, puisqu’il a produit ce film via sa firme Santana. L’acteur avait déjà tourné dans Knock on any door. Ce film avait été un succès. Cependant, ici, même si un certain nombre d’éléments ont été repris du livre de Dorothy B. Hughes, le film est très différent, non seulement dans la forme, mais aussi dans le fonds. In a lonely place est considéré par beaucoup comme un chef d’œuvre du film noir et un des meilleurs films de Nicholas Ray. Mais la question qui se pose est de savoir si c’est encore un film noir.

Dixon Steel est un scénariste renommé, mais il est un peu dans une impasse. Il manque de motivation pour écrire, son agent Lippman, le pousse à adapter un roman qui semble un peu mièvre. Dans un café restaurant, chez Paul, il se bat d’abord avec le fils d’un producteur qui avait maltraité un de ses amis. Puis, il va faire la connaissance de la jeune Mildred, la fille du vestiaire, qui semble passionnée par le livre que justement il doit adapter. Il l’invite chez lui pour qu’elle lui raconte l’histoire, à la fois pour éviter d’avoir à le lire, et pour se faire une opinion de ce que le public peut attendre d’une telle adaptation. Fatigué, il donne vingt dollars à Mildred et lui demande de rentrer chez elle. Vers cinq heures du marin, il est réveillé par un policier, Brub Nicolaï, qu’il connait pour l’avoir eu sous ses ordres pendant la guerre. Mildred a été assassinée. Le supérieur de Nicolaï, Lochden, est persuadé que Dixon est coupable. Mais la voisine du scénariste, Laurel Gray, une actrice un peu ratée, va le disculper. Il va s’ensuivre une relation amoureuse entre Laurel et Dixon. Cette relation va pousser le scénariste à se remettre au travail d’arrache-pied, au grand ravissement de Lippman. Mais tout n’est pas si rose. Laurel se rend compte que Dixon a des accès de rage et de violence qu’il ne contrôle pas. Par ailleurs Lochden continue à mettre la pression sur Laurel pour qu’elle revienne sur son témoignage, et sur Dixon. Les relations entre Dixon et Laurel se dégradent, elle commence à avoir peur, d’autant qu’elle l’a vu rosser un automobiliste qui lui avait fait une queue de poisson et qu’il semblait vouloir tuer. Alors que Dixon voudrait maintenant se marier au plus vite, Laurel, esquive, ment, tente de s’échapper pour New York. Dixon devient de plus en plus violent et autoritaire. Mais la rupture est consommée. Alors même que son scénario s’annonce pour être un grand succès, la police finit par disculper définitivement Dixon. C’était le petit ami de Mildred qui, fou de jalousie avait commis le meurtre. La fin est dramatique, et c’est seulement en se faisant une grande violence que Dixon n’étranglera pas Laurel.

Pour défendre son ami Charlie, Dixon n’hésite pas à jouer des poings

Certains critiques ont cru déceler dans ce film une critique du milieu hollywoodien, un peu à manière de Sunset boulevard[2] ou de All about Eve. C’est une erreur, la description de cette société qui vit en vase clos est très sommaire et ne sert que de toile de fond à un tout autre projet. Derrière le thème du faux coupable, car contre toute apparence Dixon n’est pas un meurtrier, il y a une étude de la paranoïa. Celle-ci se manifeste dans la fragilité de Laurel qui n’arrive pas à supporter la pression qui lui indique qu’elle doit quitter Dixon, car c’est un homme dangereux. La police contribue à cette paranoïa, mais également l’entourage immédiat de Laurel, y compris Martha sa masseuse. Il y a donc une formation sociale d’une image qui va coller à la peau de Dixon et qui détruira sa relation avec Laurel. C’est l’idée de la rumeur. Cette pression, pour la supporter, induit la jeune femme à se bourrer de cachets au risque d’en mourir. Elle se trouve dans une position ambivalente, manifestement elle aime Dixon, mais elle surdimensionne les excès de rage de celui-ci au point de ne voir plus que cette colère. Chaque petit incident prend des proportions dramatiques, et ce d’autant plus que Dixon est d’une susceptibilité maladive. A côté de cet aspect dominant, il y a le portrait d’un homme qui tente d’échapper à la solitude et à sa propre violence. Dès qu’il est amoureux, vraiment, il change de position et devient doux comme un agneau. C’est cette dualité qui inquiète Laurel d’ailleurs.

Dixon a invité chez lui la jeune Mildred pour lui raconter un livre

Ce n’est donc pas à proprement parler un film noir, parce que le cœur de l’histoire c’est la relation entre Laurel et Dixon. Ce sont toutes les chausse-trappes et les mensonges d’une relation amoureuse qui sont ici passées au scalpel. On sait très bien que Dixon n’est pas coupable, et donc que de ce côté-là il n’y aura pas de suspense. C’est un point de vue qui fait radicalement s’éloigner le livre du film. Dans l’ouvrage de Dorothy B. Hughes, il s’agit d’un sérial killer, et non d’un homme accusé à tort, à moins de se lancer dans une approche tortueuse du personnage de Dixon qui, même s’il n’a rien fait, serait coupable parce qu’au fond de lui-même il attend l’occasion de passer à l’acte. Mais si la police le croit coupable, principalement le buté Lochden, c’est à cause du caractère de Dixon. Il le trouve un peu trop indifférent quand il voit les photos du meurtre de Mildred, il ne joue pas le jeu de la compassion. C’est un emprunt évident à L’étranger d’Albert Camus. Autrement dit ayant le caractère d’un coupable, Lochden voudrait que la réalité cadre avec cette approche, il est près à tout pour cela. Même ses excuses finales sonneront faux. On voit donc à travers cet affrontement entre Dixon et Lochden que ce qui est important c’est l’opposition de la société à des individus qui sortent de la norme sociale et qu’on ne comprend pas. Même le couple Nicolaï, pourtant bien disposé à l’endroit de Dixon, ne le comprend pas.

C’est Laurel Gray, sa voisine, qui fournit un alibi à Dixon

Le dernier thème important est celui de la création. Tout individualiste qu’il soit, Dixon a aussi besoin des autres, et il ne peut créer véritablement que quand par ailleurs il s’est donné à une femme qui l’aime. Là aussi Dixon doit résister aux pressions du petit milieu dans lequel il se trouve. Il y a une relation évidente entre l’amour, et plus précisément la sexualité et la créativité d’un artiste. C’est Laurel qui libère le potentiel de Dixon. Alors même que le producteur exige une adaptation fidèle au roman, il s’en émancipera et tout le monde trouvera ça finalement très bon. On peut juger que cet aspect du film est une sorte de pied de nez à Dorothy B. Hughes elle-même dont le roman a disparu à travers son adaptation. Le message est clair un scénariste a tous les droits. Cet aspect sur la liberté de création revendiquée est tout de même assez lourd.

Sa relation avec Laurel encourage Dixon à écrire

Nicholas Ray est un cinéaste très admiré, considéré comme un grand styliste. Il fait partie de cette longue liste de cinéastes incritiquables qui comprend aussi bien Hitchcock que Tarantino ou encore Truffaut et qui met sur un pied d’égalité tout ce qu’ils ont pu faire. Je ne partage pas cette idée. Certes il a bien un style personnel, mais ce style est assez ampoulé, chichiteux, démonstratif. Ce n’est pas un, hasard s’il finira sa carrière avec des grosses daubes comme King of Kings, ou 55 days at Peking. C’est toujours très démonstratif, c’est le style qui se pense en tant que style. C’est pourquoi les réussites de Nicholas Ray sont assez rares. Mais il en eut, par exemple le très bon On dangerous ground, le flamboyant Johnny Guitar qui absorbe bien par son propos grandiloquent le côté très kitsch du style de Ray, ou même encore Rebel without cause. Ici le manque de sobriété est évident, il va multiplier les angles bizarres, filmer à travers des ferronneries tarabiscotées. Manifestement il ne possède pas la grammaire du film noir, ça se voit notamment dans les scènes d’interrogatoire qu’il ne sait pas comment filmer. Il s’en tire par des plans rapprochés qui sont sensés ajouter du mystère au comportement de Dixon. Les oppositions, de Dixon et de Laurel, comme celles qui illustrent les interrogatoires, sont banalement filmées champ contre-champ, avec très peu de mouvements de caméra. La photo de Burnett Guffey est très bonne et rattrape quelque peu les imprécisions de la mise en scène.

Dixon se rend compte que Laurel abuse de somnifères

Mais l’ensemble est sauvé par l’interprétation. Bogart est toujours égale à lui-même, il a une présence physique forte, alors qu’il était plutôt petit de taille et un peu maigrelet. Il est à son sommet. C’est lui qui avait choisi de produire ce film pour casser un peu son image et montrer quelque chose de plus compliqué. Il s’est pleinement investi dans le rôle de Dixon. Cependant, bien que j’aime toujours beaucoup Humphrey Bogart, c’est bien Gloria Grahame dans le rôle de Laurel qui est la vraie révélation du film. Cette actrice extravagante, icone du film noir, était à l’époque l’épouse de Nicholas Ray – on dit que c’est pour ça que Lauren Bacall n’a pas eu le rôle, mais je doute un peu de ça dans la mesure où c’était Bogart le producteur – cependant elle était en train de le quitter pour le fils de celui-ci, mais entre temps elle avait réussi le tour de force de se marier avec Cy Howard. Mais peu importe ces turpitudes hollywoodiennes[3]. Elle est excellente et montre toute la variété de son jeu, passant de la jeune femme délurée, à la femme angoissée puis déçue avec une déconcertante facilité. Rien que pour Gloria Grahame il faut voir ce film. Elle allie son élégance naturelle à un jeu d’une grande sureté. Il est dommage que son déclin s’amorce si vite au milieu des années cinquante, il nous semble qu’elle avait encore beaucoup à donner. Si au début de sa carrière elle avait un physique assez quelconque, elle en changera et se fabriquera un look vraiment à elle en utilisant la chirurgie esthétique. Les acteurs de complément sont aussi très bons. Le film ayant un gros budget, on n’a pas lésiné à engager de très bons acteurs même pour les petits rôles. On retrouve le toujours très bon Art Smith dans le rôle de l’agent de Dixon, un peu à la remorque, il a besoin de Dixon pour manger, il essaie tant bien que mal de protéger le scénariste de ses démons. Il y a ensuite Frank Lovejoy dans le rôle du policier compatissant, Nicolaï. Il est très solide dans sa quête de la vérité. Il admire Dixon, comme sans doute Lovejoy admirait Bogart. C’est un bon acteur, mais son physique le cantonnait un peu trop facilement dans les rôles de « bon américain ». Sa femme est incarnée par Jeff Donnell au physique un peu larmoyant, mais elle n’est pas mal dans ce rôle d’une femme ordinaire fasciné par les actrices et les gloires d’Hollywood. Martha Stewart dans le rôle de Mildred, la jeune femme assassinée fait une jolie performance en résumant avec passion un livre parfaitement sans intérêt. Carl Benton Reid interprète le policier borné Lochen, sans beaucoup de grâce, mais sans démériter non plus. Le curieux Stephen Geray dont on avait parlé à propos du film de Joseph H. Lewis[4], a le petit rôle – mais vraiment petit – de Paul le propriétaire du bar qui en a vu d’autres !

Laurel donne le scénario terminé à Lippman

Le film a été un grand succès critique et le public a suivi. Il bénéficie toujours d’une grosse cote. Je suis plus réservé, même si cependant je considère que pour les deux acteurs principaux il est très intéressant de voir ce film. La fin a été changée par rapport au script, Dixon y étranglait Laurel, et Martha la masseuse y découvrait le corps, alors que Dixon continuait à écrire. A mon sens une telle fin aurait été décalée car elle aurait mis en lumière le fait que Laurel et la police avaient bien eu raison de considérer Dixon comme coupable. L’ambigüité aurait été moins forte. Ce film est aujourd’hui évidemment en Blu ray et cela permet de le revoir dans des conditions excellentes.

Tardivement Laurel apprend que Dixon est blanchi par la police

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/et-tournent-les-chevaux-de-bois-ride-the-pink-horse-robert-montgomery--a127262758

[2] http://alexandreclement.eklablog.com/boulevard-du-crepuscule-sunset-boulevard-billy-wilder-1950-a127701522

[3] Pour mieux la connaitre on peut lire l’excellent ouvrage de Robert J. Lentz, Gloria Grahame, bad girl of film noir, complete career, McFarland & Co Inc, 2011. Elle a laissé une marque dans l’imaginaire américain, alors qu’en France elle est mal considérée, comme une simple blonde.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 17 Novembre 2019 à 08:38

High Sierra est une œuvre capitale dans l’histoire du film noir. Non seulement il est tourné la même année que The maltese falcon qui est souvent considéré comme le premier film noir, mais en outre il va relancer la carrière un peu stagnante d’Humphrey Bogart, et donc il sera un des jalons indispensables à la construction du mythe de cette icône du film noir. Le film s’appuie sur un roman de William R. Burnett qui à l’époque est déjà un vétéran. Il est en effet avec Dashiell Hammett un de ceux qui dès la fin des années vingt ont donné ses lettres de noblesse au roman noir. Il a aussi travaillé abondamment pour Hollywood, on lui doit, entre autres, le scénario de Scarface, ou encore celui moins connu de Beast of the city. Il sera un peu plus tard à l’origine d’Asphalt jungle le chef-d’œuvre d’Huston[1]. Burnett, même si son œuvre est un peu inégale, est un monument, parmi les plus grands avec Chandler, Hammett, Charles Williams ou encore Jim Thompson[2]. Mais en même temps c’est un des plus anciens à avoir travaillé pour Hollywood, et de là vient le fait qu’il s’est trouvé embrigadé dans le film de gangster, puis ensuite dans le film noir. Il est donc à la jonction des deux genres qui entretiennent des relations étroites depuis les débuts du cinéma. Par-delà son originalité, il faut le voir aussi comme un passeur. En France il est assez mal connu, sans doute parce que ses œuvres ont été publiées dans un grand désordre, de façon incomplète, chez des éditeurs différents. High sierra sera porté trois fois à l’écran, Raoul Walsh lui-même en fera un remake réussi dans un cadre western, Colorado territory, en 1949 avec Joel McCrea et la belle Virginia Mayo, puis, en 1955, c’est Stuart Heisler qui tournera l’excellent I died a thousand times[3], peut-être l’adaptation la plus proche du roman. En tous les cas les trois films valent le détour, les trois versions sont bonnes, voire excellentes. Le premier donc est issu d’un scénario de John Huston et William Burnett.

Roy Earle est un gangster qui vient de se taper 8 ans de prison et qui a pu sortir grâce à la complicité d’un vieil ami qui, avant de mourir veut réaliser un dernier coup fumant. Il a rendez-vous pour cela au Mont Whitney, station touristique huppée dans la montagne. Sur le chemin il rencontre un vieil homme et sa petite fille pour qui il se prend d’amitié. Comme la jeune Velma est infirme, elle a un pied bot, il décide de lui venir en aide et de lui payer l’opération. Arrivé sur le lieu du rendez-vous, il va devoir gérer les conflits avec ses futurs complices, Red et Babe. C’est ce dernier qui pose problème, il a emmené avec lui Marie et se comporte très mal. Quand il revient de rendre visite à son vieux copain Big Mac qui est en train de mourir à Los Angeles, il se rend compte que les choses se sont dégradées en son absence. Marie s’est réfugiée chez Roy. Il remet de l’ordre. Ils vont donc réaliser le hold-up avec l’aide de Mendoza le réceptionniste. Mais le chien qui l’a pris en affection intervient brutalement et Roy descend un vigile. Dès lors il faut d’enfuir avec le butin. Mendoza, Babe et Red partent avec l’argent dans une voiture, et Roy et Marie avec le chien dans une autre. Les premiers vont avoir un accident, seul Mendoza va s’en tirer qui parlera et dénoncera Roy. Roy est blessé. Il va à Los Angeles pour tenter de vendre les bijoux car Big Mac est décédé. Mais Kranmer le flic véreux tente de s’approprier le butin, Roy doit le tuer, mais il est blessé. La blessure n’est pas très grave. Avec Marie ils tentent de sa cacher, mais le gérant du motel où ils sont descendus le reconnait lui, et son chien. Il faut fuir encore. Ils vont se séparer. Marie part pour Las Vegas en bus. Roy braque une station-service pour quelques dollars. Mais la police va le prendre en chasse. Il se réfugie dans la montagne, cerné par les forces de l’ordre, il ne veut pas se rendre et tient les policiers en respect avec son fusil. Marie apprenant par la radio que Roy est en danger, accourt pour tenter quelque chose. Mais un journaliste la reconnait et la remet à la police. Ils lui demandent d’inciter Roy à se rendre. Elle ne le veut pas, sachant qu’il finira sur la chaise électrique, mais c’est le chien qui entendant la voix de Roy va à sa rencontre, ce qui va permettre à un sniper de l’abattre dans le dos.

Roy Earle sort de prison

C’est un scénario complexe, avec beaucoup d’intensité et d’intention. Burnett y a mis le meilleur de lui-même. Il y a d’abord le portrait d’un looser. En sortant de prison, il est en réalité déjà mort. On comprend pourquoi. Avant de se rendre sur les lieux du casse, il passera devant une petite ferme où on comprend qu’il a passé son enfance et qu’il a la nostalgie de cette vie simple. Cet aspect sera repris dans Asphalt jungle, avec le personnage de Dix Hanley, un autre loser, qui voudrait bien pouvoir retrouver une vie simple et harmonieuse loin des miasmes de la grande ville[4]. Mais Roy sait que cela n’est pas possible. Il devient un errant, il doit réaliser un hold-up pour payer sa dette envers Big Mac qui, on le comprend, a corrompu la justice pour le faire sortir. Cette idée sera reprise par Jim Thompson dans The getaway, adapté à l’écran par Sam Peckinpah[5]. Il se retrouve avec une équipe assez mal montée. Cependant le pire va être sans doute qu’il va se mettre à croire à l’amour. Il a choisi pour cela une infirme – la fonction érotique des infirmes est toujours quelque chose de prometteur dans le film noir. Par exemple dans Toi le venin de Robert Hossein, d’après Frédéric Dard, une jeune femme se transforme en fausse infirme parce qu’elle sait que cela suffira à séduire le désœuvré Pierre Menda[6]. Si Roy Earle porte son choix sur Velma, l’infirme, c’est parce qu’elle est jeune et que son malheur lui fait croire à son innocence, et qu’en la faisant opérer, c’est comme s’il l’accouchait une nouvelle fois. Au début, obsédé par sa fixation sur Velma, il ne voit pas Marie. Or celle-ci l’aime sans détour et est prête à tout risquer pour lui. Il ne va le comprendre que quand lui-même sera rejeté par la légère Velma. Mais en réalité le rejet qu’il subit de la part de la jeune infirme, c’est le rejet du beau monde, de la morale si on veut. La frivole Velma ne comprend pas Roy. L’astuce de Raoul Walsh sera de la rendre ridicule en l’affublant d’un fiancé au physique cauteleux et fade. Celui-ci d’ailleurs ne voulait pas de Velma tant qu’elle était affligée de son pied bot. On voit que l’histoire va dériver vers une condamnation du romantisme qui est un aveuglement. Roy va comprendre que c’est bien Marie qui lui faut car elle s’est frottée à la vie et peut le comprendre.

Avec le réceptionniste Luis Mendoza, ils mettent un plan au point

Roy est un grand seigneur, il paie ses dettes. Il est franc. Mais s’il est fidèle en amitié, avec Big Mac, et avec le doc, il est aussi un dur, capable de tuer si la nécessité s’en présente. Ses deux acolytes, deux demi-sel le comprennent très bien et ne la ramène pas. Mais quelle que soit sa dureté, Roy est marqué par le destin. Celui-ci prend la figure d’un chien. Le boy noir de la station où ils logent, lui apprend que Pard a le mauvais œil. Et on verra en effet que ce chien attire les ennuis presque sans rien faire. On fera une parenthèse ici pour dire que la figure du domestique noir est caricaturale, ça se veut drôle, mais ça ne l’est pas. C’est la seule faiblesse du scénario, et Walsh en rajoute en faisant rouler les yeux à Algernon pour lui faire jouer le rôle du « nègre » peureux et crédule. Ça ne pourrait plus passer aujourd’hui. Mais ça ne dure pas trop longtemps, heureusement. Et puis il y a le reste, l’histoire d’amour entre Marie et Roy. C’est une des particularités du film noir de montrer que l’amour finalement n’importe pas par sa durée, mais par son intensité, et c’est pourquoi Marie reste aux côtés de Roy jusqu’à la fin sans lui poser des questions. Ils auront bien une petite dispute, mais ça passera aussi vite que c’est venu, les nécessités de la fuite les soudera. Mais il n’empêche, Roy restera un homme amer et déçu, et c’est pour cela qu’il s’en fout un peu de mourir, encore qu’il avertit la police qu’il ne se laissera pas prendre sans se battre. Au passage on notera que les flics sont un peu pourris et les journalistes ne valent pas grand-chose, il est clair que Huston et Walsh sont plutôt du côté des aventuriers et des perdants. Et en même temps, ils rendent hommage à la liberté, c’est bien ce que dit Marie à la fin du film, Roy est mort, mais il est libre, sous-entendant par là qu’il vaut mieux que toute cette meute qui l’a traqué au nom de la loi.

Marie s’est faite cognée par Babe

La réalisation de Raoul Walsh est bonne, sans plus. Il n’a pas encore saisi le style film noir. Il est donc dans l’action. Sa caméra est du reste assez peu mobile. Il est vrai que l’action se passant à la montagne, c’est bien plus le caractère de Roy et sa relation avec Marie qui en font un film noir que la forme même. Mais le rythmer est très bon. Pas beaucoup d’effets, les courses de voitures sont un peu poussives. Mais tout cela est compensé par l’analyse des relations entre les différents protagonistes, et là c’est plutôt réussi. Roy a deux scènes avec Velma qui marquent, la première c’est l’espérance sous les étoiles, Roy qui laisse son cœur s’emballer outre mesure, il semble rajeunir. Et puis il y a la déception cruelle du refus de Velma de l’épouser parce qu’elle le trouve sans doute trop vieux. Elle a besoin de s’amuser dit-elle. Raoul Walsh qui passe pour un réalisateur de films d’action réussit très bien dans les nuances de caractères. La séquence du hold-up est tout de même impeccable, avec une perspective qu’on retrouvera dans Asphalt Jungle, avec des personnages en pied et un panoramique intéressant quand Roy fait s’asseoir les deux touristes pris de panique dans les fauteuils de la réception. Il y a là une vivacité bienvenue.

Roy comprend qu’il n’a pas d’avenir avec Velma

L’interprétation est « haut de gamme ». On pourrait dire que c’est ce film qui a fait Bogart, puisqu’il précède de quelques mois The maltese falcon de John Huston. A cette époque Bogart est un acteur très connu, il a tourné dans un nombre incalculable de films de gangsters, avec James Cagney, Edward G. Robinson. Mais il restait dans un registre bien moins travaillé. Il était toujours un simple truand, le plus souvent mauvais. Là son jeu s’est transformé et a gagné en sobriété comme en nuances. On peut dire que c’est une renaissance pour lui. Bien qu’il soit cité en second au générique, c’est lui le centre du film. Il avait déjà tourné pour Raoul Walsh, en 1939, Roaring Twenties, puis l’année précédente dans le très bon They drive by night ou déjà il côtoyait Ida Lupino[7]. Celle-ci était une excellente actrice. Elle le prouve encore ici. Son jeu est tout en finesse, et même s’il est vrai que c’est bien Bogart qui a le meilleur rôle, elle se fait remarquer dans le bon sens du terme. Elle fait passer une vraie émotion quand elle doit s’embarquer pour Las Vegas et laisser Roy derrière elle, et quand elle tente de s’approcher de Roy qui est cerné par la police. Elle aussi après ce film va connaitre un renouveau dans sa carrière. Le couple est parfait et attachant, il contribue à la réussite du film. D’autres acteurs sont aussi très intéressants, à commencer par Arthur Kennedy qui incarne Red, c’est un grand acteur dont on ne dira jamais assez de bien. Son rôle est assez bref ici. Il y a également Cornell Wilde méconnaissable avec une petite moustache dans le rôle de Mendoza, il est à l’aube de sa carrière. Barton MacLane dans le rôle du flic pourri est toujours égal à lui-même, il a joué les crapules de ce genre et les policiers sadiques cent fois. On le retrouvera dans The maltese falcon toujours avec Bogart. Algernon est interprété par Willie Best que tout le monde considère comme un très grand acteur. Mais ici on n’en saura rien, il joue juste les utilités en roulant des yeux. J’allais oublier Joan Leslie dans le rôle de Velma, elle est bien mais sans plus, une autre aurait tout aussi bien fait l’affaire. Le rôle du grand père est tenu par Henry Travers, un pilier de la Warner Bros qui a joué des dizaines de rôles de ce type, tranquillement, tout en fumant sa pipe. John Eldredge joue parfaitement les fiancés antipathiques. Le plus étonnant dans cette distribution est peut-être Henry Hull qui s’est volontairement vieilli pour incarner Doc Banton. On l’a affublé d’une perruque blanche ridicule, pensant sans doute que la convention voulait que le doc soit forcément vieux et rhumatisant. Ça n’apporte rien au récit. Le chien qui joue Pard était en réalité le vrai chien d’Humphrey Bogart ! Et il joue très bien son rôle !

Les gangsters investissent l’hôtel

Le film fut un vrai succès public et critique, inaugurant la longue série de losers qui allaient se succéder sous les traits d’Humphrey Bogart ou de John Garfield. C’est justifié, le film a très bien passé les années, il y a une belle spontanéité. L’usage des décors réels, la montagne, peut peut-être déconcerter, ça donne un petit côté western. Sans doute Raoul Walsh s’en est aperçu puisqu’il aura l’idée de l’adapter en 1949 sous le titre de Colorado Territory. Cela donnera un très beau rôle pour Virginia Mayo, mais aussi un film très différent. Sans être un chef-d’œuvre du film noir, c’en est un très bon, surtout qu’il se trouve vraiment au tout début du cycle classique. Notez que le producteur de ce film est Mark Hellinger qui va prendre son indépendance par rapport à la Warner Bros et qui va jouer un rôle déterminant dans le développement du film noir, en propulsant Jules Dassin sur le tournage de The naked city et Brute force[8].

Roy a été abattu

[1] http://alexandreclement.eklablog.com/quand-la-ville-dort-the-asphalt-jungle-john-huston-1950-a114844736

[2] Gallimard vient de publier un volume dans sa collection Quarto de cinq romans, dont le fameux Asphalt jungle, sous le titre général Underworld.

[3] http://alexandreclement.eklablog.com/la-peur-au-ventre-i-died-a-thousand-times-stuart-heisler-1955-a114844888

[4] http://alexandreclement.eklablog.com/quand-la-ville-dort-the-asphalt-jungle-john-huston-1950-a114844736

[5] http://alexandreclement.eklablog.com/difficile-adaptation-de-jim-thompson-le-guet-apens-the-getaway-sam-pec-a114844510

[6] http://alexandreclement.eklablog.com/toi-le-venin-robert-hossein-1959-a117526410 J’en profite pour dire que récemment ce film a été salué à San Francisco comme un excellent film noir français. L’article se désolait que ce film ne soit pas mieux connu, aves que je partage bien entendu. https://www.sfgate.com/movies/article/French-noir-series-highlights-the-forgotten-10502232.php?fbclid=IwAR1BQQhtNWilnGFGZDnjAH7rKgBFR__Qe2dj48Mn8KtaCkqpsU4tnFsQTTw

[7] http://alexandreclement.eklablog.com/une-femme-dangereuse-they-drive-by-night-raoul-walsh-1940-a114844900

[8] Jim Bishop, The Mark Hellinger story: a biography of Bradway and Hollywood, Appleton Century Crofts, 1952.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 13 Novembre 2019 à 08:03

Après les grosses déceptions de sa fin de carrière hollywoodienne, Fritz Lang est retourné en Allemagne. Ce pays a besoin de lui parce qu’il a besoin de se normaliser et de reconstruire un cinéma allemand qui a été clairement détruit pendant la période nazie. Comme Robert Siodmak, un autre déçu d’Hollywood, il sera accueilli à bras ouverts dans le but de redonner un peu de lustre à un art moribond. Lang va d’abord tourner deux films d’aventures exotiques, Le tigre du Bengale et Le tombeau hindou, peu intéressants, mais qui auront beaucoup de succès, notamment en France. Et puis, après beaucoup d’hésitations, il va revenir au Docteur Mabuse pour son ultime long métrage. Ce personnage maléfique, l’équivalent allemand de Fantômas, avait fait l’objet de deux films, Mabuse le joueur, film muet datant de 1922, et Le testament du docteur Mabuse en 1933, année qui vit la prise du pouvoir par Hitler. Certains avaient voulu voir dans Mabuse une sorte de métaphore du Führer. Ça arrangeait Fritz Lang qui se disait anti-nazi, mais c’est très discutable, il est plus probable que la source de ce personnage soit les Fantômas de Feuillade. Il y a en effet le côté indestructible, l’aspect transformiste du personnage et l’aura qu’il dégage et qui entraîne la soumission totale de ses serviteurs dans le crime.

La speakerine va annoncer la mort du journaliste qui enquêtait sur Mabuse

Tandis qu’on voit un journaliste se faire assassiner à l’aide d’un fusil ultramoderne au milieu d’un embouteillage, le docteur Cornelius, un voyant aveugle, téléphone au commissaire Kras pour le lui signaler comme une forme de premonition. Il sera révélé bientôt que l’homme mort, un journaliste célèbre, enquêtait sur la possible réapparition du docteur Mabuse. La police est sur les dents, on fait appel à Interpol, c’est l’hôtel Luxor qui semble être le lieu où se fomente des crimes plutôt curieux, or cet hôtel avait été construit dans le temps par les nazis. Il y aurait un lien potentiel entre cet hôtel, les nazis et Mabuse, on signale qu’un policier d’Interpol s’est infiltré dans l’hôtel pour apprendre quelque chose. De son côté Kras continue l’enquête sur la mort du journaliste et rencontre le docteur Cornelius dont manifestement il se méfie. Mais voilà qu’une cliente de l’hôtel Luxor, Marion Menil, menace de se suicider en se jetant dans le vide. La police et les pompiers sont dépêchés sur place. Mais c’est le milliardaire américain Travers qui va l’empêcher de sauter. Comme il s’ennuie il va tenter de sauver cette belle jeune femme qui semble souffrir sur le plan psychologique. Cependant un mystérieux docteur Jordan intervient pour la soigner. Le détective de l’hôtel, le louche Berg, va moyennant finance permettre à Travers de pénétrer dans l’intimité de Marion en regardant à travers un miroir sans tain à partir d’une chambre mitoyenne. Kras est de son côté victime d’un attentat au téléphone piégé qui tue son assistant. Il va se rapprocher de Cornelius qui organise une séance de télépathie. Séance à laquelle assiste aussi l’agent d’assurances Mistelzweig et Marion. Le docteur Cornelius prévoit des catastrophes en chaine. Mais Travers va assister, à travers le miroir sans tain à une étrange scène de violence : le mari de Marion est réapparu et la menace physiquement. Travers brise le miroir et intervient. Il tue le mari jaloux avec le revolver de Marion. Ne sachant pas trop quoi faire, ils en appellent au docteur Jordan qui se fait fort d’évacuer le cadavre discrètement. Mais c’est un leurre. L’homme n’est pas mort. Cependant comme il ne sert plus à rien, il va être abattu. Le commissaire Kras va retrouver son cadavre dans un lieu qui a été détruit et où on retrouve aussi des morceaux du dossier du docteur Mabuse qui a brûlé. Mais les relations entre Travers et Marion vont se dégrader quand celui-ci comprend qu’elle lui a menti en appelant le docteur Jordan. Elle avoue qu’en réalité elle est en service commandé et doit le séduire pour l’épouser et ainsi permettre à Mabuse de mettre la main sur sa fortune. Mais comme l’hôtel est truffé de micros et de caméra, l’équipe de Mabuse est au courant de la trahison de Marion. Le détective de l’hôtel va les menacer et les enfermer dans les sous-sols. Ils y sont abandonnés pour attendre la mort. Mistelzweig a entretemps démasqué Cornelius, le faux aveugle, qui n’est autre que le docteur Jordan et le docteur Mabuse, ou du moins son héritier. La chasse est ouverte. Kras va intervenir et poursuivre le reste de la bande. Il arrête Berg qui le mène à la prison du sous-sol, ce qui va lui permettre de libérer Travers et Marion. Ensuite il va pourchasser en voiture Mabuse et ses derniers hommes qui finiront par se planter sur un pont et finir dans la rivière.

La police se réunit et s’interroge sur un retour du docteur Mabuse

On ne cherchera pas le réalisme du côté du scénario, ni même des personnages. Fritz Lang présentait son film comme une critique du progrès technique à la fois à travers le développement de ce fusil moderne qui tire des aiguilles métalliques qui pénètrent le cerveau, mais aussi avec ce contrôle technicien envahissant qui s’appuie sur des micros, des caméras. Big Brother n’est pas très loin. Le générique s’inscrit sur des yeux, ces milliers d’yeux du titre allemand. Mais cette approche est à peine esquissée et disparaît derrière les aventures rocambolesques de Mabuse, sauf à considérer que Mabuse incarne à lui seul le progrès technique. Est-ce à dire qu’il y a un bon et un mauvais usage du progrès technique ? Pour le reste c’est le vieux piège de la femme fatale qui va vraiment fonctionner auprès du riche américain qui s’ennuie. On apprend que celui-ci vient de voir une centrale nucléaire qui lui appartient détruite dans une explosion, sans que cela ne l’émeuve plus que ça. Donc rapidement le film se disperse et perd de sa signification. Mabuse s’est réincarné dans un vague criminel qui veut semer le chaos, soit, mais sa personnalité n’est pas vraiment explorée comme elle l’était dans les deux premiers Mabuse. Le rôle central revient au commissaire Kras. C’est lui le cœur du film. Le couple Travers Marion n’a pas vraiment d’intérêt et Mabuse non plus. C’est donc Kras qui attire le plus l’attention par sa façon en apparence nonchalante de mener une enquête à la manière d’un Maigret d’outre-Rhin. L’allusion au fait que l’hôtel Luxor ait été construit par les nazis n’a pas non plus une grande signification, juste pour avaliser l’idée banale du fait qu’Hitler et sa clique ont bien incarné le mal le plus profond, ou encore pour montrer que si l’Allemagne a bien changé, il y reste cependant des résidus de cette folie, que ce soit Mabuse ou Berg par exemple. Qu’un homme seul puisse faire régner la terreur sur ceux qui le servent finalement entraîne un refus de les juger puisqu’ils ne sont pas vraiment responsables. Le commissaire Kras est celui qui répare les fautes de ses contemporains, c’est-à-dire du nazisme qui a dévoyé le cours de l’histoire de l’Allemagne. Il comprend bien qu’il en reste des séquelles et que l’épuration n’a pas été vraiment terminée. Remarquez que le docteur Cornelius tente d’entraîner ceux qui l’écoutent du côté de l’irrationnel par ses séances de spiritisme, mais il conserve pour lui les progrès de la science. Remarquez que, à la fin de sa carrière hollywoodienne, Lang s’interrogeait sur les journalistes et leur pouvoir. Ici, il commence par en tuer un, comme s’il réglait son compte à cette profession.

Le docteur Cornelius entame une séance de télépathie

Si le scénario est très faible et sans surprise, par contre la réalisation est excellente, sûrement pas la meilleure de Lang comme le pensait Lotte Eisner, mais c’est du travail soigné. Il y a des emprunts nombreux à d’autres films noirs. Par exemple la scène où on voit Marion menacer de se jeter dans le vide ressort directement du film d’Henry Hathaway, Fourteen hours qui date de 1951. La séance de télépathie organisée par Cornelius est inspirée par le propre film de Fritz Lang, Ministry of fear de 1944 et bien sûr de Mabuse le joueur de 1922. La réunion des policiers qui tentent de mettre au point une parade à l’action de Mabuse rappelle aussi M. Mais il y a le style de Lang dans les mouvements d’appareil qui allient des rotations compliquées qui permettent de descendre ou de monter vers les personnages, comme dans la multiplication des plans en pied, et aussi dans ces formes qui utilisent systématiquement la plongée en avant. Il recycle évidemment toute une série de clichés du film noir, clichés qu’il a contribué à diffuser dans les années quarante. On pourra facilement apprécier cette maîtrise technique… qui tourne un peu à vide cependant à cause de la médiocrité du scénario. On remarquera l’exploitation du thème du voyeur, notamment quand il dévoile l’envers du décor du journal télévisé, quand bien sûr il montre ces écrans qui servent à espionner tout le monde, mais aussi dans le dévoilement de la chambre truquée qui permet d’accéder à l’intimité d’une jeune femme. Travers détruit ce trucage en passant de l’autre côté du miroir pour faire avancer la cause de la vérité.

Le rusé commissaire Kras s’interroge sur un meurtre mystérieux

L’interprétation est assez moyenne. Ce n’est pas tant que les acteurs soient mauvais, mais plutôt qu’ils ne sont pas tout à fait à leur place. Gert Fröbe est comme très souvent, quand il ne cabotine pas trop, très bon dans le rôle du commissaire Kras. Il concentre toute l’attention. Comme c’est un peu grâce à lui que le film a eu du succès, on le réembauchera ensuite sur un remake du testament du docteur Mabuse où il sera un autre commissaire nommé Lohmann qui part à la chasse à nouveau de Mabuse. Le couple Travers-Marion Menil est assez improbable, Peter Van Eyck qui a un physique si germanique – quoi qu’il fût suisse – est peu crédible en américain enjoué. Il reviendra plus tard dans la saga Mabuse dans des rôles différents cependant. Dawn Addams dans le rôle de Marion reste un peu molle, elle a l’air d’être ailleurs. Wolfgang Preiss interprète trois rôles, Cornelius, Jordan et Mabuse. C’est un acteur plutôt habitué à jouer les raides soldats teutons plus ou moins nazis. Si son maquillage pour faire croire à trois personnes différentes est convaincant, son jeu l’est un peu moins. Par contre Werner Peters fait une très belle prestation dans le rôle de Mistelzweig, le truculent faux agent d’assurances qui se révélera être un redoutable limier d’Interpol qui démasque Mabuse.

Travers et Marion sont retenus prisonniers dans les caves de l’hôtel Luxor

Si le film se voit sans déplaisir, il laisse un sentiment de vide, d’autant qu’il y a bien peu d’humour dans cette salade. Mais comme je l’ai dit ce sera un excellent succès commercial pour le baroud d’honneur de Fritz Lang. Ce succès engendrera d’ailleurs 5 suites, mais Lang ne s’y risquera pas. Dans ces suites on retrouvera Gert Fröbe, puis Peter Van Eyck. L’ultime mouture totalement inutile sera l’œuvre de Claude Chabrol qui en 1990 signera Docteur M. Je me demande d’ailleurs si ce n‘est pas le succès de cet ultime film de Fritz Lang qui va finalement décider les producteurs français à remettre au goût du jour le personnage de Fantômas sous la houlette d’André Hunebelle. Cette trilogie avec Jean Marais, Louis de Funès et Mylène Demongeot, aura un succès colossal et ne s’arrêtera qu’à cause de Jean Marais qui ne supportait pas vraiment que Louis de Funès et ses grimaces lui volent la vedette. Les deux personnages, Mabuse et Fantômas, sont très proches dans les principes qui les animent, sauf que chez Fritz Lang, contrairement à Louis Feuillade et à Hunebelle, on se prend un peu plus au sérieux.

La police bloque le pont et empêche Mabuse de fuir

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 9 Novembre 2019 à 08:36

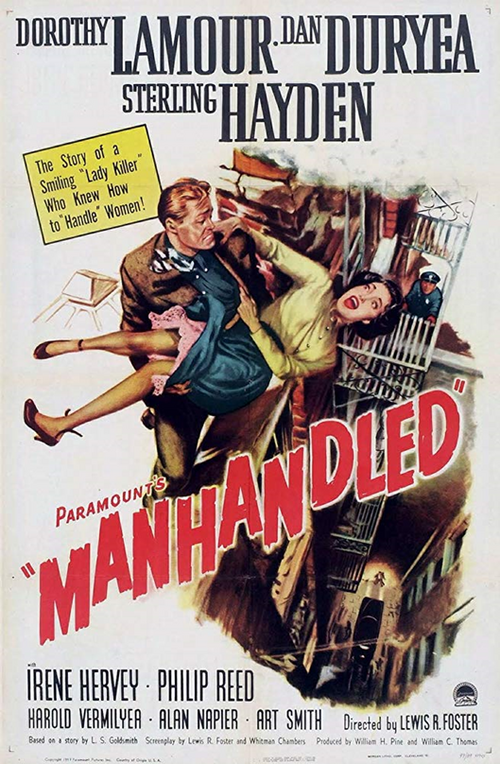

C’est l’ultime film américain de Lang, et franchement il aurait mieux fait de s’abstenir. Le scénario est d’une telle indigence qu même un Lang au mieux de sa forme n’aurait rien pu sauver de ce désastre. La faute en revient principalement au manque de crédibilité dus scénario, mais sans doute aussi au manque d’envie de Lang. En vérité à cette époque il considérait qu’il avait le tour de beaucoup de choses, et donc il voulait du nouveau. Il considérait lui-même ce film comme une rupture dans sa longue carrière, et peut-être croyait-il sincèrement à un renouveau. Il faut ajouter, pour être juste avec Lang, que le film connut moult problèmes avec la production. Mais enfin il n’est pas le seul. Et lang aussi avait eu des démêlés avec les producteurs ce qui ne l’empêcha pas de faire des films excellents.

Garrett et Spencer viennent d’assister à une exécution capitale

L’influent patron de presse Spencer et son journaliste Garrett viennent d’assister à une exécution. Ils pensent tous les deux militer pour son abolition. Ils comptent pour cela se servir de l’entêtement de l’opportuniste procureur Thompson qui est lui un farouche supporter de cette forme de punition. Garrett est en même temps le fiancée de la fille de son patron, et il vient e publier un livre à succès. Spencer émet alors l’idée saugrenue de combattre Thompson et la peine de mort en faisant condamner un innocent, puis de démontrer l’absurdité de ce système en prouvant l’innocence du condamné. Il suggère que ce soit Garrett qui soit ce faux coupable, lui présentant qu’ainsi non seulement il ferait œuvre de justice, mais qu’en plus cela lui attirerait le succès. Garrett va accepter. Ils leur reste à trouver l’affaire idéale, c’est-à-dire une affaire dans laquelle la police patauge, et pour laquelle il sera possible de fabriquer des fausses preuves. Grâce à son introduction dans les services de la police, Spencer va dégoter un crime intéressant. Une jeune femme, danseuse de cabaret, a été sauvagement assassinée. Sur la foi de vagues témoignages Spencer et Garrett fabriquent des fausses preuves, les numérotent, les photographient. Garrett se met à fréquenter les filles qui connaissaient Patty, la jeune femme assassinée. Il va se mettre en situation de se faire repérer et arrêté. Jusque là le plan marche convenablement. Arrive le procès, et Garrett comme Spencer sont contents de voir que le procureur s’enfonce. Seule Susan commence à s’inquiéter. Mais l’imprévu toujours arrive. Au moment où Spencer doit dévoiler devant le tribunal les preuves du verdict erroné, il a un accident de voiture, il décède et les preuves sont détruites. Garrett et son avocat sont effondrés, mais Susan ne se laisse pas abattre et va se faire aider d’un policier, un ancien soupirant pour rouvrir l’enquête. Celui-ci histoire de se faire bien voir va s’appliquer. Il reprend l’ensemble en enquêtant sur qui était cette fameuse Patty. Cependant l’exécuteur testamentaire revient et il trouve une lettre de Spencer qui prouve l’innocence de Garrett. Susan décide de porter cette lettre au procureur pour que celui-ci demande la grâce de Garrett. Ce que Thompson fait de bonne grâce, de peur de faire exécuter un innocent. Alors que tout semble s’achever de cette manière, le policier ami de Susan découvre que Patty n’est pas Patty, mais qu’elle s’appelle Emma et qu’elle avait eu des affaires sordides avec la justice. Faisant part de ses découvertes à Susan, celle-ci va retrouver Garrett, alors qu’on attend que le gouverneur signe la grâce. En discutant avec lui, elle se rend compte alors qu’il connaissait Emma, et donc qu’il est bien le vrai coupable. Garrett explique qu’en fait il a exécuté ce meurtre parce qu’elle ne voulait pas divorcer et qu’il a sauté sur l’occasion lorsque Spencer lui a proposé ce plan biscornu pour démontrer la nocivité de la peine de mort. Susan décide de lui tourner le dos et elle prévient le gouverneur qui refuse la grâce : Garrett sera exécuté.

Spencer indique au procureur Thompson qu’il va intensifier sa campagne contre la peine de mort

Le scénario pose de nombreux problème. Les plus évidents sont les invraisemblances matérielles et psychologiques qui rebutent même le plus conciliant des spectateurs. Qu’un patron de presse imagine un tel scénario pour emmerder un procureur un peu trop rigide et combattre la peine de mort est déjà très limite, qu’un individu, son futur gendre, veuille bien s’y prêter est encore plus invraisemblable. Même si on admet qu’il a une bonne raison pour cela. Mais le double retournement est encore plus invraisemblable et à ce titre le film mérite le titre français. Premier retournement improbable, juste au moment où il va présenter ses preuves qui sauveront Garrett, Spencer a un accident. A croire qu’une force surnaturelle en veut à Garrett – en vérité on peut penser que le scénariste ait trouvé cette idée pour rallonger un peu la sauce et donner quelques scène supplémentaires à Joan Fontaine qui en a très peu. Mais voilà qu’opportunément on retrouver une nouvelle lettre cachée qui dédouane complètement Garrett ! Rebelote ! Ça non plus ça ne marche pas, non seulement à cause de l’enquête que mène le policier amoureux de Susan, mais aussi parce que le très froid et très calculateur Garrett se mange sur le coup et avoue connaitre Emma ! ça fait beaucoup de retournement en quelques minutes alors que le reste du temps le film ronronne. Non seulement ces rebondissements absurdes lassent le spectateur, mais en plus ils cassent le rythme de l’ensemble et déséquilibre le propos.

Spencer et Garrett commencent à fabriquer des preuves

Mais quel est le propos de Lang ? Il dit dans sa correspondance avec Lotte Esneir qu’il veut montrer – comme Brecht, c’est lui qui le cite – que l’homme est fondamentalement mauvais. Et donc que tous les principaux protagonistes de ce film sont également mauvais. Garrett est en effet un criminel, mais il tue parce qu’on le fait chanter. Que cherche le policier qui enquête sur le passé de patty ? La preuve de la culpabilité de Garrett pour pouvoir le supplanter auprès de Susan ? Et celle-ci que veut-elle vraiment, le pouvoir sur l’empire de son père ou la grâce de Garrett ? Mais pourquoi Spencer utilise aussi dangereusement Garrett ? pour lutter contre Thompson, pour défendre une cause ? Cette philosophie des plus sommaires n’est guère satisfaisante. Et d’ailleurs les protagonistes de cette histoire loufoque ne sont guère sympathiques. Si nous regardons un peu au-delà des intentions avouées de Lang, que voyons nous ? D’abord une lutte entre deux grands bourgeois, Spencer le magnat de la presse et Thompson le procureur. On voit qu’ils luttent entre eux et se défient, mais au fond les idées qu’ils mettent en avant paraissent assez artificielle, tant dans la défense de la peine de mort que dans sa condamnation. Mais cette piste n’est guère suivie, elle est à peine effleurée. Garrett veut aussi le pouvoir, et ce pouvoir passe par une sorte de soumission filiale à Spencer dont il veut épouser la fille. On note que les deux fiancés ne sont guère empressés l’un envers l’autre,leurs rapports sont glacials. C’est le policier qui manifestera un peu plus de passion pour Susan d’ailleurs, sans qu’on sache si en draguant cette riche dinde il veut accéléré sa promotion sociale ou s’il est vraiment amoureux. Comme on le voit le fait que les personnages soient éclatés ne permet pas de comprendre leurs intentions véritables et donc de les situer.

Garrett va expliquer à Susan qu’il doit repousser leur mariage

Le film va dériver vers deux enquêtes, l’une menée par Garrett qui part à la recherche d’une fille qui pourra témoigner contre lui, et l’une menée par le trop dévoué Bob Hale. Dans les deux cas il s’agit de bourgeois qui pénètrent un milieu interlope, différent du leur. Cette confrontation ne donnera rien du tout, et les personnages qu’on y croisera resteront des caricatures sans épaisseur. Il y avait pourtant là une possibilité d’aérer le film, mais Lang n’y a même pas pensé. Il réduit les motivations des filles qu’on rencontre au cours de l’histoire à une simple cupidité. Certes ce sont des filles de mauvaise vie probablement, mais ce manque de nuance est extrêmement gênant dans un film noir. L’implication indirecte du monde de la presse dans l’histoire semble avoir été influencée aussi bien par Fuller que par Preminger. Et d’ailleurs le film dans son ensemble fait penser à du mauvais Preminger en rallongeant indûment les scènes de tribunal, impression renforcée par la présence d’un Dana Andrews fantomatique. Même à cette idée d’une presse représentant la démocratie américaine, Lange ne croit pas une minute, ce qui rend le film peu socialisé.

Spencer prend des photos qui prouveront l’innocence de Garrett

La mise en scène est plate, et même la photographie ne soutient pas le propos. Le rythme est mauvais, pas seulement du point de vue des déséquilibres du scénario, mais aussi parce que c’est bien trop démonstratif. L’accident de Spencer est mal filmé, les scènes de tribunal sont bâclées, sans doute Lang comptait il sur la présence de ses acteurs, mais il s’est trompé. Pour du Lang disons que c’est très statique, il a même beaucoup limité les mouvements d‘appareil. Certes on reconnaîtra ses fameuses liaisons entre plan large et plan rapproché, mais c’est bien peu de chose. Peut-être qu’au fond il n’aimait pas assez ses personnages. J’ai dit tout à l’heure que ça ressemble à du mauvais Preminger, en ce sens qu’on dirait que Lang cherche à faire un film noir à la manière de. Mais c’était déjà un peu le cas avec son film précédent. Sauf qu’il semble que vers cette époque Preminger lui est en pleine forme, il enchaîne les succès dans tous les domaines et conserve son style en l’amplifiant. Lang ne croit plus en lui-même manifestement et sombre dans la paresse et dans l’ennui. Par exemple la scène où nous voyons Garrett faire connaissance avec la sulfureuse Dolly est médiocrement filmée : le décor est étriquée. On passe rapidement de son numéro filmé en plan large à la confrontation entre Garrett et elle en plan américain. Cet enchaînement ne permet pas de saisir ce qui oppose finalement le milieu bourgeois d’où vient le journaliste, et le milieu pauvre et vicieux où survit difficilement Dolly. Dans la dernière confrontation entre Garrett et Susan, il n’y a strictement aucune émotion. Garrett a l’air de s’en foutre qu’elle le rejette, et elle ne semble pas non plus souffrir de cette situation. Il va repartir vers sa cellule, comme si cela n’avait pas d’importance. Or, normalement, il sait qu’il risque la chaise électrique pour le crime qu’il a commis. Même s’il est mauvais, il doit bien ressentir quelque chose, d’autant qu’il explique à Susan que s’il a commis ce crime, c’est parce qu’il était nécessaire pour sa survie. Mais rien ne se passe, les deux protagonistes gardent un visage de marbre. Tout se passe comme si dans sa manière de filmer Lang tentait de recycler la vieille grammaire du cycle classique du film noir, mais sans y croire, d’une manière mécanique. Or le film noir a fait des progrès depuis, et Lang n’a pas suivi le mouvement, il apparaît comme peu moderne, engoncé dans des formes de mise en scène d’un autre âge. La façon de traiter le faux coupable qui en fait en est un vrai, semble aussi parfois lorgne un peu du côté d’Hitchcock, comme si Lang n’avait plus confiance dans son propre style.

Thompson a fait arrêter Garrett

Dans ce désastre l’interprétation y est pour beaucoup. Dana Andrews qui tient le rôle de Garrett, et qui a pu être très bon chez Preminger justement est tout mou. On sait qu’à cette époque il avait de graves problèmes avec l’alcool. Ici il est plus qu’impassible, il est ailleurs.il ne s’anime jamais, même quand le sort lui est contraire. Joan Fontaine est embarquée dans ce film pour interpréter Susan. Mais c’est un rôle en retrait non déterminant. En vérité elle était déjà sur la pente glissante. Elle ne s’impliquait plus comme elle avait pu le faire chez Hitchcock par exemple, ou chez Norman Foster pour Kiss the blood off my hands. Certes ce n’est pas une actrice qui avait un charisme transcendant. Mais elle est ici complètement transparente. Elle fait son taf, et pas plus. Mais sans doute ce manque de brio du couple principal de Beyond a reasonable doubt est d’abord imputable à Lang qui tout de même avait une reputation non seulement de bon directeur d’acteurs, mais également de tyran sur le plateau. Le reste de la distribution tient sa place, mais sans plus, à l’exception de Barbara Nichols qui se fait très bien remarquer dans le rôle de la plantureuse Dolly. Contrairement à ce qu’on peut croire, c’était une bonne actrice, mais elle était encombrée si on peut dire d’un physique qui la condamnait aux rôles de blondes platinées à fort développement mammaire. Cette actrice qui avait un solide sens de l’humour, a connu une carrière difficile, notamment parce qu’elle eut des accidents de voiture très importants. Elle décédera très jeune. Néanmoins pour ceux qui ne la connaissent pas le film de Lang est une bonne introduction à son talent.

Thompson veut faire condamner Garrett à la peine capitale

C’est un film qui a été très critiqué, et le public n’a pas marché, même si probablement il n’a pas perdu d’argent, le prestige de Lang s’effritait un petit peu plus. Peter Hyams tentera d’en faire un remake un peu plus musclé, mais le résultat sera encore pire que l’original. Certains le défendent encore aujourd’hui. Mais c’est très difficile, même quand on aime bien Lang. Néanmoins, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, on conseillera de voir ce film pour deux raisons, d’abord pour approfondir sa connaissance de l’œuvre de Lang, cinéaste majeur du film noir, ensuite pour tenter de comprendre comme le film noir à un moment donné est apparu comme une forme dégénérée de ce qu’il avait été. Mais ce qui est fascinant justement pour nous qui ne sommes pas de la trempe de Borde et Chaumeton, c’est de voir qu’ensuite le film noir va rebondir dans de nouvelles directions, avec de nouvelles thématiques – notamment le film de mafia – avec de nouvelles formes d’images en intégrant le cinémascope par exemple. Lang est passé à côté de quelque chose tout de même d’intéressant dans ce scénario indigent : la relation père-fils entre Spencer et Garrett.

Garrett attend assez confiant que Spencer apporte la preuve de son innocence

1 commentaire

1 commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique