-

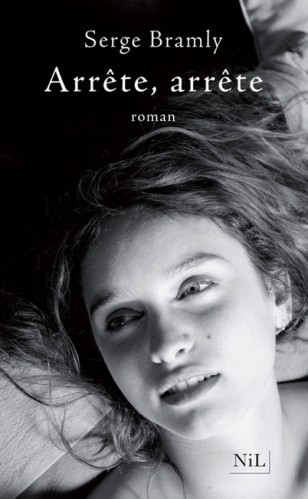

Un truand, Vincent, s’est évadé en cisaillant le bracelet qui servait à le repérer alors qu’il était en permission, après avoir passé seize ans en prison. Le plus étonnant est qu’il lui restait seulement onze mois à tirer. Son frère s’interroge sur cette folie, les policiers le recherche. A Paris il se retrouve dans un club échangiste où il semble connaître les propriétaires des lieux. Ici, il va rencontrer une femme un peu étrange, Anne-Gisèle, qui existe en occupant un hôtel en voie de démolition. Ils auront une brève liaison.

C’est un ouvrage très bref qui raconte les derniers instants d’un ancien caïd. Il emprunte des traits au roman noir un peu traditionnel, mais finalement Bramly n’ose pas aller vers ce genre, il en reste à de la littérature blanche, c’est-à-dire une littérature où l’émotion, l’histoire passe bien après des effets de narration. C’est peut-être là que ça pose un problème, cette volonté de récupérer l’univers du noir, sans en jouer le jeu. En effet le lecteur se demande bien si Vincent est vraiment coupable du crime pour lequel il a été condamné, et puis, et puis, on n’en saura pas plus.

Un autre défaut plus évident de ce récit, c’est le faux mystère qui entoure les intentions de Vincent, et plus encore l’explication très convenue de celui-ci. Mais il y aussi un grand conformisme dans ce récit. On sera étonné de l’importance qui est donnée à un lieu plus que singulier, un club échangiste branché. Qu’est-ce que peut bien apporter ce choix qui se veut un peu canaille ? On se perd en conjectures. Est-ce une dénonciation de ce commerce un peu vulgaire ? Est-ce une tentative d’exciter le lecteur, une manière d’épater le borgeois ?

On peut toujours trouver de la gratuité dans la littérature, mais il n’empêche que les techniques utilisées ont toujours finalement un sens. Ainsi Bramly vise à éclater le récit, en faisant se succéder des points de vue divers et variés. On suppose que par là il voulait atteindre la complexité du personnage central, Vincent. Mais ce n’est pas très utile parce que finalement cette ambivalence se résume platement à une opposition entre un Vincent un peu sauvage, caïd, et un Vincent tendre et attentionné à l’endroit de son jeune frère. Tout cela reste très convenu. Tout comme est convenue de nos jours ces sempiternelles références à des produits culturels de second ordre qui ont meublé différentes époques de notre vie. Ainsi Arrête, Arrête, le titre de l’ouvrage renvoie à la chanteuse Patricia Carli qui obtint un phénoménal succès avec ce slow au début des années soixante. Mais cette allusion, comme les références à la poésie ne comble pas le vide des caractères mis en mouvement.

L’ensemble donne un produit mal fini qui déçoit. Une tentative vaine pour importer les codes du roman noir auprès de lecteurs que Bramly suppose ignorants du genre.

votre commentaire

votre commentaire

-

Dans le début des années soixante et dix, le cinéma et la littérature se sont mis, dans la mouvance des grands mouvements sociaux, à remettre en perspective les luttes des prolétaires des temps jadis. En même temps qu’on s’interrogeait sur les origines douteuses du capitalisme moderne et de ses crises récurrentes, ces fictions, plus ou moins inspirées d’événements réels , amenaient à développer des nouvelles formes critiques de socialisation. A cette époque, il était de bon ton de représenter les voleurs comme des anarchistes un peu singuliers. Que ce soit en France ou aux Etats-Unis, il y a eu de nombreux films de cette veine, en 1967, Louis Malle adapte Le voleur de Darien dans un film à prestige, avec Jean-Paul Belmondo, et cette même année c’est aussi le très grand succès de Bonnie and Clyde, dans la version d’Arthur Penn. En 1968, Philippe Fourastié réalisera La bande à Bonnot. En 1970, Bo Widerberg, cinéaste aujorud’hui oublié, avait réalisé Joe Hill héro des wobblies qui devait être condamné à mort après un procès truqué. Après Boxcar Bertha, Robert Altman, en 1974 va adapter le livre d’Edward Anderson, Thieves like us. Ces films ont en commun de présenter le vol et une certaine criminalité, comme une juste lutte contre le modèle de société capitaliste. C’est un genre qui malheureusement n’existe plus aujorud’hui.

Bertha assiste à l’accident d’avion de son père

Le film de Scorsese s’inscrit dans une tendance du cinéma commercial assez particulière. Lors de sa sortie en France du moins, le film bénéficia d’une bonne critique et d’un succès assez large dans les milieux gauchistes et anarchistes. Il est vrai que les intentions généreuses de Bertha Boxcar sont à des millénaires des films compassés et un brin réactionnaire que Scorsese produit maintenant. Il est probable qu’à cette époque il n’aurait pas eu l’idée de réaliser un film aussi édulcoré et menteur qu’Aviator à la gloire de Howard Hugues un des capitalistes les plus sauvages que l’Amérique ait comptés.

Big Bill Shelby harangue les cheminots

Officiellement le film est une adaptation du livre de Ben Reitman, Sister of the road, publié en 1937 aux Etats-Unis, ouvrage racontant un peu dans le désordre la vie de Bertha Thompson. En réalité du livre de Reitman il ne reste strictement rien, ni l’époque, ni le principe, ni même le déroulement de la vie de Bertha Thompson. En édulcorant l’ouvrage, les scénaristes ont dressé des portraits plutôt caricaturaux des personnages que Bertha Thompson a rencontré dans sa vie errante et militante anarchiste. La première trahison est que Bertha Thompson raconte qu’elle a été élevée par une mère formidable qui lui a donné le goût de la lutte sociale. Or dans le film nous voyons une jeune fille simplement choquée par la mort de son père, sans que le lien avec la critique du capitalisme soit faite. La seconde trahison importante est que le film explique le comportement de Boxcar Bertha par la crise économique des années trente, or son engagement est bien antérieur à la Grande Dépression et fait le lien directement avec le mouvement socialiste et anarchiste qui se développait depuis le début du siècle aux Etats-Unis et que la police et les milices patronales chassaient violemment. Enfin, il y a une tonalité qui est assez choquante dans le film, car dans l’ouvrage de Reitman, Boxcar Bertha travers les Etats-Unis, c’est une femme hobo, et s’installe très souvent dans des grandes villes comme Chicago où elle rencontre énormément de monde, participant autant qu’elle le peut aux luttes sociales. Or le film est assez rural, refermé sur un espace campagnard très restreint. Et puis la façon dont Boxcar Bertha et ses amis passent du syndicalisme au vol à main armé est plutôt téléphoné. Pas que ceux-ci dans leur vraie existence respectaient la propriété privée, mais parce qu’ils n’étaient pas des braqueurs de banque à la Bonnie and Clyde. Le livre est également un plaidoyer féministe, Bertha ne dépend de personne et surtout pas d’un homme, or dans le film elle est à l’inverse aspirée dans le combat de Shelby qui ne semble pas être le sien.

Les McIver prennent des photos des syndicalistes

Est-ce que cela suffit pour condamner le film ? Oui et non. Les raisons qui nous amènent à avoir un avis négatif sont nombreuses comme on l’a vue, et encore je passe sur la mise en croix de Shelby à la fin du film, fin qui vire au grand guignol. Mais il y a quelques raisons positives d’apprécier le film. La première est qu’il reflète cette idée de liberté sexuelle à la remise en question du capitalisme et du mode de vie bourgeois. C’était quelque chose d’important au début des années soixante-dix, depuis le capitalisme a appris à faire des concessions sur le plan de la morale pour sauver les meubles. En même temps il rappelle que les luttes sociales ont toujours été réprimées avec une grande sauvagerie aux Etats-Unis, ce qui explique que finalement la gauche, le mouvement révolutionnaire ait fini par être pratiquement éradiqué.

Big Bill, Von, Rake et Bertha se transforment en gangsters

Le film était une commande. Produit par Roger Corman, c’est le premier long métrage de Martin Scorsese, si on excepte Who’s that knoking at my door qui était son exercice de fin d’études. Plus tard il le reniera presque. Le film comporte des défauts, dont le principal est la structure du scénario. Ça part un peu dans tous les sens, sans qu’on retrouve le fil conducteur – les scènes de prostitution de Bertha tombent à plat. C’est un couple d’intellectuels Joyce et John Corrington qui l’ont écrit. Mais Scorsese a aussi sa part de responsabilité : il multiplie les ralentis, joue des effets de zoom, sans que cela apporte quelque chose au récit. De même les scènes érotiques entre David Carradine et Barbara Hershey qui à l’époque vivaient ensemble, sont assez platement filmées, la rigidité des cadrages étant compensée par une certaine impudeur. En tous les cas, l’émotion reste superficielle. La crucifixion de Bill Shelby devrait être tragique, elle est filmée pour cela, mais elle reste assez banale.

Big Bill est las de fuir

La distribution est bien évidemment dominée par Barbara Hershey dans le rôle de Bertha. Elle a l’abattage nécessaire. David Carradine est Big Bill Shelby. Ça n’a jamais été un acteur très charismatique, mais ici il tient assez bien sa place. Notons que son frère, Keith Carradine, tournera dans le film d’Altman Thieves like us, film dans lequel il tiendra un rôle similaire au moins dans l’esprit. John Carradine, le père, lui tient le rôle de Sartoris, le magnat du chemin de fer.

Bertha et Big Bill se sont fait piéger

La fin tragique et christique de Big Bill

Au final, si le projet était intéressant, le résultat est très mitigé. Evidemment si on n’a pas lu le livre de Reitman, il est possible d’apprécier malgré tout le film de Scorsese.

votre commentaire

votre commentaire

-

C’est un livre qu’on pourrait dire culte. Il est constamment réédité depuis qu’il est paru en 1937 aux Etats-Unis. Certes ce ne sont pas chaque fois des ventes importantes, car son public est un public un peu marginal, mais au fil des années cela fait des milliers de personnes à travers le monde qui ont lu les aventures de Boxcar Bertha.

L’auteur de ce livre est Ben Reitman, anarchiste d’origine russe et juive, il fut lui aussi un hobo. Mais en même temps il fit des études de médecine. Conférencier, militant des IWW (Industrial Workers of the World – le syndicat révolutionnaire qui représenta véritablement un péril pour le capitalisme américain), sa vie est au moins aussi aventureuse que celle de Boxcar Bertha. Il fut un défenseur acharné du droit des femmes à l’avortement, et aussi de l’union libre. Il eut également une liaison passionnée avec Emma Goldman, autre grande figure féminine de la lutte des classes aux Etats-Unis. Pendant des années il parcourut les routes de l’Amérique, essayant de fomenter le trouble social. Il connut la prison, la répression des milices patronales, et bien sûr toutes les misères de la classe ouvrière américaine. Son statut de médecin cependant lui permit ensuite de vivre une vie moins difficile. Mais plus tôt dans sa jeunesse, il avait voyagé aussi un peu partout dans le monde, en Europe et en Asie.

Ben Reitman

Boxcar Bertha est donc tout autant la biographie de Bertha Thompson, que celle de Reitman. Le livre est écrit à la première personne du singulier et se présente comme les mémoires de Bertha, mémoires recueillies par Reitman. En vérité, c’est une fiction, et Reitman aurait, pour tracer le portrait de Bertha, trouvé son inspiration dans trois autres femmes ayant réellement existées. On va donc suivre dans un ordre chronologique ses aventures. Bertha n’a connu que très tardivement son père et a été élevée par sa mère. Celle-ci, anarchiste militante, était une adepte de l’amour libre et de la lutte des classes. Tous ses enfants avaient des pères différents, et elle passait son temps à voyager dans tous les Etats-Unis, alternant travail et activisme social. Bertha prit donc le pli très tôt. Et naturellement elle devint une hobo. Comme elle voyageait dans des wagons marchandises (Boxcar en anglais), elle devint Boxcar Bertha ou encore Boxie.

Emma Goldman

Bertha est une jeune fille robuste et énergique lorsqu’elle quitte sa mère pour s’en aller vivre sa vie qu’elle présente comme une suite ininterrompue d’expériences plus ou moins douloureuses. Elle connaîtra sur le trimard, le viol, le vol, la prison, la prostitution aussi, sans jamais vouloir rentrer pour autant dans le droit chemin. Elle traverse un pays où règne le chaos et la corruption à grande échelle. On a du mal à imaginer aujourd’hui à quel point le mode de vie bourgeois que la classe dominante tentait d’imposer était violent et difficile à contourner. Par exemple, un couple non marié pouvait tout à fait être chassé de son travail, ou encore combien il fallait de courage à l’époque pour monter des sections syndicales. La répression patronale expliquant pourquoi finalement ces anarcho-syndicalistes finissaient souvent par employer des méthodes violents, notamment l’attaque à la dynamite.

L’ouvrage se rattache à cette longue lignée américaine qui met en scène une soif de liberté sans borne, on peut le relier au livre de Jack Black, Yeggs, ou encore d’Edward Anderson, Thieves like us. Il a en réalité une double fonction. Tout d’abord il participe à la réhabilitation de l’histoire d’un groupe social maltraité dans les manuels scolaires, montrant combien le mouvement anticapitaliste aux Etats-Unis était vigoureux, et combien ses reculs sont dus principalement à la violence de la répression patronale et étatique. Mais il y a un second niveau, c’est que ce livre travaille incidemment à la création de nouveaux mythes. Bertha est une héroïne d’un nouveau genre, une figure légendaire de la lutte pour la liberté. Femme, hobo, athée, elle ne possède pas les attributs habituels des héros de cinéma ou de la littérature, le courage, la volonté de ne pas renoncer à ses idées sont ses qualités fondamentales, mais pourtant c’est une figure exemplaire dont le mérite se mesure plus au nombre de ses défaites qu’au nombre de ses succès. Evidemment ce qui marque l’esprit c’est que Bertha est une femme et qu’elle décrit aussi la vie d’autres femmes tout autant qu’elle éprises de liberté. On retiendra un autre aspect, l’absence de frontière entre ce désir de renverser le capitalisme et une forme de délinquance assumée, illustrant fort bien l’idée que les classes laborieuses sont aussi des classes dangereuses.

En regard de tout l’intérêt d’un tel livre, on peut se demander s’il est bien utile de le regarder sous l’angle de la technique littéraire. Il se rattache à la littérature prolétarienne. On peut juger que l’ouvrage est décousu, ressassant aussi souvent les mêmes histoires. Mais ce qui compte le plus à mon sens c’est l’accent de vérité qui émane de cet ouvrage et d’un certain point de vue, on comprend mieux qui étaient tous ces wobblies (on désignait par ce terme les membres de IWW), à la fois férocement individualistes et épris de liberté et volontairement solidaires qui visaient au renversement du système capitalistes. On les comprend mieux, non seulement dans leur projet économique et social, mais également dans leur rapport à une vie centrée sur le combat comme mode de vie, dans une négation des valeurs bourgeoises.

Un petit mot pour terminer, J’ai lu cet ouvrage dans l’édition de L’insomniaque. Elle est illustrée de dessins de Joe Coleman que je n’apprécie pas particulièrement.

votre commentaire

votre commentaire

-

Les ouvrages sur le polar – terme pas très clair – ne sont pas si nombreux que ça. Celui-là en est un très bon, très intéressant qui fourmille d’idées. Il ne se contente pas d’observer que le grand tournant dans l’évolution du genre apparaît avec les histoires courtes publiées dans les revues comme Black Mask au début des années vingt, avec en ligne de mire l’idée de faire passer le crime des salons de la bourgeoisie et de l’aristocratie anglaise dans le caniveau comme disait Chandler ou encore de ressasser les soubassements sociologiques de cette émergence dans les transformations de l’économie, de l’urbanisme et des mœurs. Il essaie de donner un sens à cette coupure.

Le polar américain, dans ce qu’il a de plus emblématique avec Hammett par exemple, s’affirme aussi dans la création d’un langage nouveau, celui de la rue, en opposition à celui précieux et châtié des romans à énigme anglais. Tadié montre combien pour les pères du roman noir, il s’agissait de s’opposer à cette tradition volontiers réactionnaire, en même temps que se couper de l’Angleterre. C’est, à travers le roman noir, l’affirmation d’une nouvelle culture, qui prendra encore plus de sens avec le film noir, de rétablir des valeurs de virilité face à la dégénérescence de la civilisation anglaise. Ce qui explique au moins pour partie l’importance du sexe.

Comme on le voit, il s’agit bien plus que d’une insertion sociale de la fiction dans la réalité quotidienne, c’est une volonté d’émancipation d’une civilisation qui est en train de disparaître. Rattachant la formation du roman noir à la question du « mal », il montre que cette piste n’est pas exclusive du développement d’une conscience sociale. Le cas de Jim Thompson est à cet écart emblématique.

On le sait la définition du polar est toujours assez compliquée. Pour Tadié qui ne se risque pas vraiment, celle-ci inclut des romans comme Sanctuaire de Faulkner , ou certains Graham Greene, quoi que celui-ci ne soit pas américain, mais britannique. On peut contester ce choix, même s’il n’est pas dénué de sens. En effet Faulkner n’est pas selon moi un auteur de polar, même si sa thématique s’en inspire, tout simplement parce qu’il est difficile à lire et qu’il est réservé à une élite. Il s’agit plus, me semble-t-il, d’un éclatement de l’étanchéité entre deux formes de littérature, plutôt que d’une unification.

Bien qu’écrit par un universitaire, c’est un ouvrage assez bref, dense et très agréable à lire, avec des analyses fines sur les rapports qu’entretenait les écrits des pères du roman noir avec leur propre biographie. La thématique évoluant à travers les chapitres, on avance dans le temps, des origines, jusqu’aux années soixante. Bien que Tadié ait un peu plus de mal à définir clairement l’évolution du polar vers cette date. Reste évidemment beaucoup de questions. Notamment celle de savoir pourquoi le polar va utiliser des supports de plus en plus larges, il passe en effet de l’écriture de nouvelles à celle de romans assez brefs, et ne semble plus se concevoir que sous la forme de pavés, parfois difficiles à avaler – je pense au dernier roman d’Ellroy qui atteint presque le millier de pages. Ce faisant, il est devenu un genre réservé à une population moyennement lettrée, mais certainement populaire.

votre commentaire

votre commentaire

-

Ernest Mandel (1923-1995) est un théoricien trotskyste qui a beaucoup écrit sur l’économie. Il a la particularité de s’être presque toujours trompé dans ses prédictions en la matière, ce qui est au fond le quotidien des économistes qu’ils soient de gauche ou qu’ils soient de droite d’ailleurs. Mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit ici. C’est en tant que lecteur de romans policiers qu’il nous livre ses propres réflexions sur l’évolution d’un genre. Tout le monde sait bien que le roman policier moderne a à voir avec l’évolution de la société et que parfois il prend une tournure très critique, décrivant les tares d’une société cupide et dégénérée. L’exemple de Dashiell Hammett est emblématique de la chose, et tout le monde s’y réfère. Manchette, mais bien d’autres avant lui, et Mandel ne coupe pas à ce passage presqu’obligé.

Mais l’ambition de Mandel est autre. Il ne voit pas dans le roman policier une possibilité défensive contre la culture capitaliste. Il y voit le simple produit de celle-ci. La démarche est un peu curieuse, parce que, à ce compte-là, on peut dire que la théorie de Marx est une simple marchandise produite par le capitalisme pour un marché un peu singulier. Il va donc aborder l’histoire du polar, d’ailleurs sans trop s’occuper de distinguer le roman noir du roman policier, du point de vue de l’évolution du mode de production capitaliste. Il en brosse l’historique, suppose que c’est d’abord une forme bourgeoise et que celle-ci se transforme avec la crise économique des années trente et aussi sous la pression de la montée en puissance d’une classe ouvrière et urbaine de plus en plus instruite et qui a besoin de délassements.

Un premier défaut apparait dans cette construction un peu malheureuse, c’est que si elle s’intéresse à la demande et son évolution, elle fait l’impasse sur l’offre. En effet, si le marché a explosé, il a fallu trouver des auteurs nouveaux, et ces auteurs nouveaux, n’étaient pas n’importe lesquels, ils ne venaient pas des classes supérieures – le cas d’Hammett est emblématique – ils avaient donc une sensibilité plus populaire, ils avaient des réflexes et un langage qui les mettaient à l’écoute du petit peuple de la rue, ce n’est pas sans raison si le roman noir, dans ce qu’il a de meilleur est parfois proche de la littérature prolétarienne. Il amène de nouvelles figures, de nouvelles attitudes et de nouveaux mythes en rupture avec celles de la littérature blanche.

S’il accorde une place très disproportionnée au roman à énigme, il ne s’intéresse guère à toute cette partie du roman noir, Jim Thompson, expédié en deux lignes, Charles Williams ou encore Peter Duncan. Il a une vision assez mécaniste et considère que le roman d’espionnage est un simple succédané du roman policier. De grands pans de la littérature policière sont laissés de côté, par exemple toute cette littérature qui met en scène des voyous, avec un langage, des codes spécifiques. Mandel considère seulement le crime organisé comme un reflet de la société bourgeoise.

Si bien sûr il est évident et facile de regarder le roman policier et son évolution comme un reflet de la société, cela n’épuise pas le problème. Le rigide Mandel avance que la conscience de classe est très insuffisante chez Thompson et Hammett par exemple, et même chez Manchette qu’il qualifie de gauchiste – le même Manchette qui à son tour détestait les gauchistes façon trotskyste. Et donc de façon concomitante il en déduit que tout le roman policier est forcément bourgeois ! Mais il oublie une chose à mon sens fondamentale c’est que le roman policier, dans ce qu’il a de meilleur, analyse aussi l’ambiguïté de la nature humaine. La grande nouveauté du roman policier, son côté subversif aussi, c’est de méditer sur la nature du mal, non seulement comme le résultat du fonctionnement de la société, mais aussi comme quelque chose qui fonde le lien social ! Avec ce manque de pensée dialectique, il en arrive à considérer que seul le néo-polar, tel qu’il s’est déployé au début des années soixante-et-dix est vraiment une littérature de rupture, tout le reste est seulement un miroir et aussi une manière de maintenir l’ordre existant.

Finalement, c’est la rigidité de la grille de lecture mise en œuvre par Mandel qui plombe l’ouvrage, préfacé pourtant par Jean-François Villard qui, dans ses romans du moins, a fait preuve d’un peu plus de prudence.

votre commentaire

votre commentaire