-

Par alexandre clement le 1 Août 2019 à 08:25

On peut considérer à juste titre Fritz Lang comme un des maîtres incontournables du film noir. Et si You only live once n’est certainement pas son chef d’œuvre, il est pourtant une pièce indispensable dans la genèse du film noir. Tourné en 1937, avec de solides moyens, il se trouve à mi-chemin entre le film de gangsters qui proliférait dans les années trente et le film noir tel qu’il se développera dans les années cinquante autour du thème de la fatalité. Ce film nous montre à quel point Fritz Lang était adapté à la culture américaine par la mise en scène d’un individualisme forcené qui va se heurter à la rigidité des institutions et de leurs règles déshumanisées. Même si Fritz Lang n’a pas écrit le scénario, il y a apporté sa touche personnelle, non seulement sur le plan visuel, mais aussi sur un certain nombre de détails ou d’éléments de dialogue.

Eddie vient d’être libéré

Eddie Taylor vient de sortir de prison, condamné pour la troisième fois, il risque, en cas de récidive de se retrouver condamné à mort, ou même à une perpétuité. Mais bien qu’il soit très amer, il compte bien ne pas retourner à sa vie de mauvais garçon. Il est en effet amoureux de Joan, la secrétaire de son avocat qui s’est dévoué pour le faire élargir et qui lui a même trouvé un travail. Tout le monde conseille à Jo, d’oublier Eddie qui ne peut que lui apporter des ennuis. Mais elle ne veut rien entendre. Eddie trouve un emploi de chauffeur routier, il se marie avec Jo. Ensemble ils cherchent une petite maison à louer et font des projets d’avenir. Tout irait bien si la fatalité ne s’en mêlait. Eddie est en retard sur sa tournée, parce qu’il a perdu du temps pour chercher un logement. Son patron le met à la porte. Privé d’emploi, il recommence à errer avec sa bande. Or, celle-ci projette de commettre un hold-up. Sur les lieux on trouvera son chapeau, et comme il n’a pas d’alibi, il est désigné comme le coupable évident. Dès lors il se met en fuite, mais Jo lui demande de se rendre, pensant qu’il pourra prouver sa bonne foi. Mais le système judiciaire en décide autrement et le condamne à mort, tandis qu’Eddie continue à clamer son innocence. Eddie en veut à Jo parce qu’elle l’a mis dans le pétrin en lui conseillant de se rendre. Il lui demande donc de lui apporter un revolver. Elle se plie à cette exigence, mais le père Dolan l’en dissuade. Cependant Eddie va trouver de l’aide à l’intérieur de la prison et il va réussir à s’évader. Mais au moment de son évasion, son innocence est établie, mais il ne le croit pas et persiste à vouloir s’évader, ce qui va causer la mort du père Dolan. Dès lors il est un criminel en fuite. Et dans sa fuite, il va entraîner Jo qui est enceinte et attend un enfant. Le bébé va naitre dans des conditions précaires, dans une cabane et dans les bois, et comme ils sont traqués, Jo va le confier à sa sœur. Ils vont tenter de passer la frontière du Canada, et ensuite ils se proposent de récupérer leur gosse. Mais les choses vont devenir de plus en plus difficiles pour eux, ils vont vivre comme des hors la loi. Alors qu’ils ne sont plus très loin de la frontière, Jo va voler des cigarettes pour Eddie, mais elle réveille un gardien qui la reconnait et qui prévient la police. Ils seront abattus à la frontière.

A sa sortie de prison il est accueilli par Jo

La trame s’apparente à They made me a criminal qui sera tourné juste après[1]. Mais il y a beaucoup de films qui, dans les années trente, regarde le criminel comme un produit des dysfonctionnements de la société et non comme un choix personnel du criminel. C’est sans doute la plus évidente influence de la gauche hollywoodienne dans le film noir : on ne nait pas criminel, on le devient. Cette fatalité qui va décider du sort des Taylor est une forme de matérialisme car celle-ci est renforcée par les lois et les institutions qui broient les individus dès lors qu’ils dérogent au contrôle social. La dureté du patron qui refuse de reprendre Eddie dans son entreprise, est un exemple d’un rapport de classes. L’efficacité de l’entreprise n’a pas à tenir compte de du fait que les Taylor s’aiment. Evidemment il y a une contradiction entre la passion amoureuse et la vie ordinaire, le quotidien. Les ambitions matérielles de JO et Eddie sont très modestes, ils veulent juste un toit et de quoi vivre. C’est le deuxième thème qui apparait derrière celui de l’innocent condamné à tort. L’amour est plus fort que tout et même si nos deux héros doivent mourir, ils ont vécu ce qui est plus important que tout. On peut les opposer par exemple au couple d’aubergistes qui vivent mesquinement et qui les chasseront de leur chambre au prétexte qu’ils ont été des criminels. C’est donc aussi le récit d’un amour fou, un couple qui fuit la société et ses normes mesquines. La fuite est évidemment sans issue. Mais c’est la seule solution qui se trouve à la portée du couple.

En prison il attend l’heure de son exécution

Dans la relation entre Jo et Eddie, il y a cependant un déséquilibre : Eddie est désocialisé, et Jo va tenter de l’humaniser. Elle est évidemment plus forte que lui, elle comprend mieux les choses de la vie et quelque part, c’est elle qui lui enseigne. Si lui est amer, elle est toujours enthousiaste, même dans les pires difficultés. Cette asymétrie est renforcée par le fait qu’Eddie ne croit en rien, ni en personne, la tournure dramatique vient du fait qu’il met en doute la sincérité du père Dolan, mais il ne fait pas plus confiance aux voyous. Jo est d’ailleurs bien intégrée, elle est la secrétaire d’un avocat influent. Sa vie est aussi rectiligne que celle d’Eddie est sinueuse. Mais elle a du cœur, et contrairement à son entourage, elle ne veut pas se méfier d’Eddie et de son passé. La fin est dramatique, désespérée, comme souvent chez Lang. C’est comme s’il voulait nous faire passer le message selon lequel la vie ne vaut que par ces instants qu’on vole à l’éternité. C’est aussi un hymne à la liberté.

Jo a essayé de faire passer une arme à Eddie

La mise en scène, c’est du Lang de cette époque intermédiaire entre l’Allemagne et les Etats-Unis. Il y a en effet un style, mais il est plutôt démonstratif. En hésitant entre l’expressionisme et le réalisme, il surajoute des éléments symboliques qui ôte un peu de sa fluidité à la mise en scène, par exemple les scènes qui se passent en prison quand on voit Eddie enfermé comme une bête dans une cage, ou la multiplication des fenêtres et des ouvertures qui séparent de fait les deux amants. Il y a des jeux d’ombres qui seront reprises par les autres grands maîtres du film noir. Les scènes dans le brouillard ou dans la fumée des lacrymogènes sont très nombreuses. La scène du hold-up a beaucoup impressionné à l’époque. Elle fera école, on la retrouvera dans Criss-cross le chef d’œuvre de Robert Siodmak[2], mais pire encore, elle sera intégrée telle quelle dans le Dillinger de Max Nossek en 1945 ! C’est du studio, et les scènes dites d’extérieur en souffre énormément. C’est cela qui rend la mise en scène insuffisamment fluide, contrairement aux autres films de la maturité du cycle américain. Evidemment des insuffisances scénaristiques aussi font souffrir le film, par exemple le fait que la grâce arrive exactement au moment de l’évasion est un peu téléphoné. On pourra y trouver un manque de rythme important, parce que Lang hésite entre l’histoire d’amour et la forme du film noir qui est en gestation à l’époque. Il y a aussi des scènes inoubliables comme lorsque Jo va retrouver Eddie planqué dans un wagon en partance pour nulle part. Elle le prend dans ses bras et le sort de son obscurité.

Eddie va s’enfuir de l’hôpital de la prison

L’interprétation est assez étrange : Sylvia Sidney dans le rôle de Jo est excellente. Elle est un peu oubliée aujourd’hui, mais ce fut une grande vedette qui fit une carrière exemplaire. Elle était déjà présente dans Fury l’année précédente, elle avait aussi tourné pour Hitchcock dans Sabotage. Elle est parfaite avec ce mélange de fragilité et d’innocence, et de détermination. La prestation d’Henry Fonda dans le rôle d’Eddie est plus irrégulière. Cela vient qu’il a du mal à jouer les nerveux, on aurait mieux vu John Garfield par exemple. On dirait qu’il a toujours 2 de tension, il est peu crédible en voyou, mais contrairement à son habitude, il est un peu plus en colère et en rébellion contre la société. Il reprendra ce personnage de faux coupable dans The wrong man d’Hitchcock qui manifestement a été inspiré lui aussi par You live only once, y compris dans la symbolique des barreaux. Les seconds rôles sont très bons, Barton MacLane dans le rôle de l’avocat Whitney, dévoué mais discrètement amoureux de Joan, ou encore Jean Dixon dans celui de Bonnie, la sœur de Joan.

La prison est très surveillée

Le film est donc important, non seulement pour mieux comprendre la grammaire et le style cinématographique de Lang, mais en tant qu’étape dans la construction du cycle du film noir. Il y a un parfum de romantisme qui séduira les plus endurcis. De ce point de vue, You only live once, a des antécédents dans le cinéma américain, par exemple Peter Ibbetson d’Henry Hathaway, et même des continuations avec par exemple Portrait of Jenny de William Dieterle. Par la suite les films qui mettront en scènes des amants pourchassés par la justice seront nettement plus durs. Ce film n’a pas eu beaucoup de succès, et après l’échec public de Fury, Lang s’est trouvé en difficulté à Hollywood. En tous les cas, il est très bon de le revoir.

Jo récupère Eddie à la gare

Jo va confier le bébé à sa sœur

Ils tentent de franchir la frontière

1 commentaire

1 commentaire

-

Par alexandre clement le 28 Juillet 2019 à 08:11

City streets est un film très important dans la genèse du film noir. D’abord parce qu’il s’agit d’un scénario original de Dashiell Hammett. Si on avait sollicité ainsi le père du roman noir, c’est parce qu’il connaissait au tout début des années trente une reconnaissance à la fois critique et populaire considérable. Ce qui veut dire que dès le début des années trente, en pleine crise économique, le roman noir a atteint une reconnaissance pleine et entière. Il est devenu un élément décisif de la culture populaire dans et par le cinéma. Mais cette culture populaire va sortir des schémas abâtardis qui formaient le tout venant des romans de gares et autres décalques d’une littérature un peu empesée et académique. C’est par le biais du roman noir que les codes de la culture populaire vont se répandre et transformer peu à peu le paysage littéraire jusqu’à en subvertir les codes de la littérature traditionnelle. Par suite ce sera le cœur du film noir qui en dérive au moins par les sujets. En vérité l’écriture très particulière d’Hammett trouvera son pendant dans le cinéma avec le film noir avec disons The maltese falcon de John Huston. City streets est tourné 4 ans seulement après Underworld. Les deux films se ressemblent beaucoup en ce qui concerne l’intrigue et l’ambiance générale. Et pourtant il y a un écart considérable entre les deux films. La révolution du parlant est passée par là, mais aussi les réalisateurs ont appris ce qu’on pouvait faire avec des mouvements d’appareil. La photo a également fait des progrès énormes, l’éclairage également, tout cela va permettre de mieux utiliser des décors plus naturels, voire des extérieurs bien réels, comme la séquence qui se passe au bord de la mer. Dashiell Hammett n’aimait pas ce film, il trouvait cela trop racoleur, trop commercial pour être honnête. Et s’il est vrai que l’intrigue ne casse pas trois pattes à un canard, le film conserve une importance historique indéniable. Rouben Mamoulian est aujourd’hui assez oublié, et pourtant c’est certainement un réalisateur qui a fait beaucoup progresser le cinéma. Sans doute a-t-il manqué de détermination pour imposer un style, il passait volontiers de la comédie au film historique, ou encore au film d’horreur.

Maskal met la main sur une brasserie

Nous sommes dans les temps de la Prohibition, Maskal est un gangster qui s’approprie de façon brutale des brasseries de bière pour développer son trafic. Cruel il n’hésite pas à tuer. Dans son entreprise de contrôler le marché, il est aidé par Pop Cooley qui tuera pour le compte de Maskal le malheureux Blakie. Mais Cooley a une fille, Nan. Celle-ci est amoureuse du Kid, un grand sifflet un peu niais qui gagne sa vie, plutôt mal, dans une foire. Il est très habile au révolver. Nan reproche au Kid de na pas avoir assez d’ambition, de ne pas vouloir devenir riche alors qu’ils doivent se marier. Elle aimerait qu’il rejoigne le gang et propose que Pop intercède en sa faveur auprès de Maskal, mais le Kid ne veut rien savoir. Cependant, pour couvrir Pop, Nan va se faire piéger par la police et aller en prison parce qu’elle a caché le flingue qui a servi à tuer Blakie. Malgré la pression de la police elle ne parle pas. Pop va cependant encourager le Kid à rejoindre le gang au prétexte que cela lui permettra d’avoir de l’argent pour aider Nan. Lorsque le Kid vient la voir en prison, elle est surprise de voir qu’il a intégré le gang alors qu’elle-même a fait le chemin inverse puisqu’elle pense le quitter définitivement lorsqu’elle sortira de taule. Et en effet à sa sortie, alors que le Kid est venu la chercher, elle va l’inciter dans ce sens. Mais Maskal a maintenant des visées sur Nan. Il va organiser une grande fête du milieu pour tenter de se l’approprier. Il va l’obliger à danser exclusivement avec lui. Mais le Kid ne se laisse pas faire et affronte Maskal. Il finit par ramener Nan chez Pop. Prétendant ensuite ressortir pour aller s’occuper de Maskal, Nan va vouloir intervenir. Elle demande un rendez-vous et dit qu’elle va céder à Maskal à condition que » celui-ci n’embête plus le Kid. Maskal va virer Aggie. Mais celle-ci ne se laisse pas faire non plus, elle fait semblant de partir mais se cache dans la maison. Lorsque Nan arrive, elle tue Maskal sans se faire voir avec le révolver de Nan. Le Kid arrive à son tour, suivi par les hommes de mains de Maskal. Finalement le Kid confondra Aggie, se débarrassera du gang après l’avoir maté, et retournera vers l’honnêteté avec Nan.

Nan et le Kid se sont connus à la fête foraine

L’histoire reprend donc plusieurs éléments de Underworld. La rivalité entre Maskal et le Kid pour s’approprier Nan, et donc par suite la fête des gangsters pendant laquelle le drame va se nouer et faire changer le Kid qui devient plus déterminé. Celui-ci est un mélange des deux caractères que nous avons vu dans Underworld, Wensell et Bull. lui aussi se transforme, comme Wensell, et lui aussi poursuivra celui qui veut lui prendre sa femme, comme Bull. l’originalité va se trouver plutôt du côté de ce changement inversé, au fur et à mesure que le Kid s’intègre au gang et y trouve son profit, c’est Nan qui au contraire s’en détache. Il y a donc une opposition entre l’homme et la femme qui n’arrivent pas à s’entendre. Comme il y a une opposition entre Maskal et Aggie, ou entre Pop et Pansy. Cette impossibilité de former un couple cohérent et uni va être aussi représenté par la découverte du cadavre de Johnny par Esther qui vient tout juste de sortir de prison. C’est donc plus dans ce cynisme assumé que se trouve le noir du film que dans la description du milieu et de ses combines en matière de trafic d’alcool. On retrouve également l’opposition entre la grande ville et l’argent d’un côté et la campagne symbolisée par le Kid qui tire si bien au révolver comme un cow-boy ! il y a cependant quelques autres éléments de film noir, le passage de Nan en prison où elle se morfond et se transforme dans la découverte de l’amitié avec d’autres filles qui sont un peu dans le même cas qu’elle.

Non refuse de dire qui lui a donné le revolver

En vérité le personnage central n’est pas le Kid qui apparaît comme un grand benêt qui suit le mouvement, mais plutôt Nan qui réfléchit et affronte ses démons. Certes elle fait aussi de nombreuses erreurs, d’abord en entraînant le Kid vers le gang, ensuite en voulant régler elle-même le problème que pose Maskal à coups de revolver. Mais ça ne change rien, c’est bien elle l’élément fort du couple. Ces films de gangsters du début des années trente sont clairement féminisés : nous voyons en effet des femmes qui assument leur implication dans le crime et donc qui considèrent que d’aller en prison en est la suite logique. Aggie aussi est dans son genre une femme très déterminée, elle prendra la décision de tuer celui qui la renie. Il y a tout de même pas mal d’éléments qui doivent à Hammett, par exemple cette maladie de montrer des gens qui passent leur temps à se trahir les uns les autres, avec comme objectif unique de prendre et d’accumuler des richesses, des biens, des femmes éventuellement. Maskal pense qu’il peut séduire toutes les femmes qui passent à sa portée en leur proposant une voiture, des fringues de luxe, etc. Evidemment il se trompe et ce sera la raison de sa perte.

Depuis sa cellule, Nan regarde Esther qui trouve le cadavre de Johnny

Sur le plan cinématographique on voit les progrès par rapport à Underworld. Les deux fêtes des gangsters sont assez similaires, mais dans le film de Sternberg il n’y a pas de déplacement d’appareil, donc un manque de fluidité. Chez Mamoulian au contraire il se sert en permanence du mouvement, ce qui va donner de la profondeur de champ et une respiration au film. La photographie est également un peu plus lumineuse. Il introduit aussi ce qui va devenir récurrent dans le film noir et dans le film de gangster la poursuite. On verra donc une attention particulière aux camions qui transportent la bière. De même il a une grade méticulosité dans la manière de filmer la brasserie que Maskal prétend acheter. Il y a une multiplication des décors qui fonctionne comme une multiplication des points de vue. Remarquez que les images de la promenade à la mer ne sont pas très nettes, la photographie n’a pas encore fait suffisamment de progrès pour en capter la lumière. Ça va venir. Bien que le film soit parlant, Mamoulian évite les grandes discussions explicatives et préfère faire confiance aux images. On retiendra aussi la scène de la ballade de Nan et Le Kid dans la fête foraine, au-delà de la densité de la foule, c’est le mouvement de la caméra qui intéresse, avec de jolis travellings avant et arrière. Peut-être y a-t-il une difficulté supplémentaire avec l’opposition introduite dès le début entre comédie romantique – les amourettes et les petites scènes de ménage entre le Kid et Nan – et drame avec un couple qui doit affronter la séparation, la prison, et bien sûr le danger que cela représente de fréquenter la pègre. Cela engendre bien des problèmes d’unité de ton, les scènes où on voit le Kid faire des exploits au revolver ne paraissent finalement guère utiles, même si elles justifieront par la suite la crainte que le Kid inspire à une partie de la bande de Maskal. La mise en scène jouera aussi sur l’opposition entre le très grand Gary Cooper, comme encombré de son corps, et la petite et rondelette Sylvia Sidney.

Nan s’inquiète parce que le Kid traficote dans la bière

Si Gary Cooper dans le rôle du Kid est la vedette masculine, incarnant un personnage un peu falot et naïf, c’est bien Sylvia Sidney qui domine la distribution. Le premier est déjà une grande vedette, il a éclaté dans des rôles de cow-boy au cœur tendre. C’est un personnage paradoxal parce que si officiellement il est républicain et très à droite, il passera son temps à défendre indirectement par la suite les rouges. Par exemple il refusera de témoigner devant l’HUAC, et encore il acceptera de tourner dans High noon, en pleine hystérie anticommuniste, alors qu’il sait parfaitement que ce film a comme sens de dénoncer la lâcheté de la chasse aux sorcières. Ici il tourne sur un scénario de Hammett qui n’a jamais fait mystère de ses engagements communistes. Sylvia Sidney qui d’ailleurs fera une apparition dans le Hammett de Wim Wenders, est aussi très engagée à gauche. Ici elle est excellente. Les autres acteurs sont plus communs, même Paul Lukas dans le rôle du fourbe Maskal n’a rien de déterminant, et Guy Kibbee dans celui de Pop en fait un peu des tonnes.

Le Kid est venu chercher Nan à la sortie de prison

Le film se revoie plus facilement qu’Underworld notamment parce que les acteurs sont par la force des choses plus sobres, moins grimaçants, que la mise en scène est plus aérée. C’est donc une étape importante dans le développement du film noir. Les scènes dans la prison jouent parfaitement déjà des oppositions entre les ombres et les lumières. Et encore la scène qui se passe en prison quand Nan travaille au tissage, anticipe de ce que seront ensuite ces scènes de prison où on s’exerce à essayer de refaire revenir les délinquants dans le droit chemin par leur mise au travail. On retrouvera des scènes similaires dans White heat de Raoul Walsh. C’est donc un vrai film fondateur du cycle du film noir.

Le Kid n’a pas l’intention que Maskal lui prenne Nan

1 commentaire

1 commentaire

-

Par alexandre clement le 24 Juillet 2019 à 08:59

Underworld appartient à ce qu’on pourrait appeler l’archéologie du film noir. Par son amoralisme, par ses décors, par l’intérêt qu’il porte à la pègre, c’est sans doute un des premiers films dont la thématique est celle d’un film noir. Il inaugure la longue série de films de gangsters qui vont être tournés dans les années trente, années de crise économique et de grands bouleversements. Le film étant muet, il est difficile de le comparer à ce qui se fera par la suite. Evidemment on ne peut pas avoir de voix off, et les cartons destinés à remplacer les dialogues ne peuvent pas développer trop d’idées pour ne pas ennuyer le spectateur. On va donc à l’essentiel. L’histoire doit être simple de façon à ce qu’elle puisse être suivi presque sans dialogue. A cette époque Josef Von Sternberg est déjà un réalisateur très coté dont les films ont une réputation un peu sulfureuse. C’est cependant Underworld qui va lui assurer une grosse réputation et qui va l’entraîner à développer des sujets encore plus nettement marqués des accointances avec la pègre. Il se fera ensuite une spécialité de la description des milieux aventuriers et interlopes. Mais s’il y a une constante dans son œuvre c’est bien la description des passions maléfiques qui en viennent à détruire les hommes.

Buck Mulligan est jaloux de Feathers

Bull Weed est un gangster, un bon vivant, très généreux, qui attaque les banques et vole les bijouteries, c’est un tempérament violent et jaloux qui en impose par son physique. Il est en couple avec Feathers, une fille qui aime les bijoux et les beaux vêtements, et il va prendre sous son aile l’avocat Wensell devenu ivrogne et sans le sou qu’il va remettre sur pied en lui faisant retrouver sa dignité. Son ennemi préféré c’est Buck Mulligan, un autre gangster qui est jaloux de lui notamment parce qu’il est avec Feathers pour laquelle il a une attirance très forte, mais il le craint aussi parce que Bull semble le plus fort. Bull attaque une bijouterie pour couvrir Feathers de bijoux. Cependant Feathers qui s’ennuie va tomber amoureuse de Wensell qui lui ne veut pas trahir celui qui l’a sorti du ruisseau. Lors d’un bal qui doit élire Feathers comme reine, Buck va tenter de la violer. Bull qui est réveillé de ses saoulerie par la fiancée de Buck, va pourchasser celui-ci jusque dans sa boutique de fleurs et va le tuer. Pour ce crime, il va être condamné à être pendu. Mais Wensell et Feathers vont monter un plan pour le faire évader, bien qu’ils hésitent à partir tous les deux loin de tout ce fatras. Bull qui ne croit plus à rien mais qui est très jaloux va s’évader tout seul, tandis que Feathers l’attend désespérément au volant d’une voiture. Bull est retourné dans sa cachette, et sans le savoir Feathers va amener les flics. Elle rejoint Bull, mais celui-ci croit qu’elle a amener consciemment les flics avec elle pour le faire tuer. De son côté Wensell retourne à la cachette de Bull parce qu’il a gardé par devers lui les clés qui lui permettraient de s’échapper. La police organise le siège. Bull, Wensell et Feathers sont réunis. Finalement Bull se rend compte que Wensell et Feathers ne l’ont pas trahi, mais aussi qu’ils s’aiment et donc il va les laisser partir, puis il se livrera à la police, sachant qu’il sera évidemment pendu.

Buck veut en découdre

Le premier plan montre des gratte-ciels pour situer directement le problème : la mégalopole est le lieu du mal. Sternberg va le démontrer. L’ensemble des caractères issue de la pègre ne sont pas bons ou mauvais en eux-mêmes, ils appartiennent à un milieu particulier qui les guide pour les faire mal agir. La raison en est la pauvreté. Bull va le montrer quand il surprend un jeune garçon en train de voler une pomme. On comprend que le voleur est pauvre, Bull va le sermonner, mais en même temps lui donner de l’argent pour l’aider. D’ailleurs Bull aide tout le monde, c’est ce qu’il répète à qui veut l’entendre. Il est donc bon, même si c’est un gangster, même s’il est violent. Le second aspect de ce film, c’est la jalousie. Buck mourra parce que par jalousie il a voulu s’approprier la femme de Bull. Mais ce dernier est également travaillé par une jalousie qui l’aveugle et lui fait commettre des erreurs qui le perdront. En effet, s’il avait suivi sagement le plan de Wensell, il se serait évadé plus facilement, et sans doute aurait-il pu partir dans un autre Etat refaire sa vie. Pour le reste, il s’agit de la description d’un milieu où la vie se grille par les deux bouts. On boit, on dépense l’argent durement gagné, on se bat, tout ça au nez et à la barbe d’une police manifestement corrompue. On verra par exemple Buck, lorsqu’il s’est fait piéger par Bull pour un cambriolage qu’il n’a pas commis, annoncer aux policiers qu’il sera dehors en moins de vingt minutes.

Bull Weed prend Wensell sous sa protection

Et puis il y a Feathers. C’est elle le pivot du film. C’est pour elle que les hommes se battent. Elle est courtisée à al fois par Bull, Buck et Wensell. Si elle est officiellement la fiancée de Bull, elle ne se gêne pas pourtant pour draguer Wensell, tandis qu’elle rend fou Buck ! Il y a une deuxième femme, Meg, c’est elle qui réveille Bull, qui le pousse à intervenir pour empêcher que Buck viole Feathers, et qui fait que le drame advienne. Le film est donc fortement sexué, et les femmes jouent un rôle décisif. Ce sera encore plus flagrant avec le début du parlant. Elles sont là aussi pour démontrer les faiblesses des mâles. Buck et Bull semblent très forts physiquement, ils sont aussi très malins, mais ils perdent leurs moyens dès qu’ils pensent aux femmes. Mulligan est enragé, il en veut au monde entier de voir que Feathers lui préfère Bull. Et celui-ci devient fou dès qu’il croit que sa femme le trahit. Cependant il y a des gardes fous. D’abord une certaine morale, Wensell et Feathers sont tout de même loyaux à Buck. Non seulement ils ne partiront pas ensemble, mais ils tenteront de le faire évader. Et puis il y a la justice qui en apparence n’est pas corrompue et qui se charge de remettre les choses à l’endroit en coupant les ailes à Bull qui défie la société.

Bull descend Mulligan

Si l’histoire n’est pas très compliquée, la manière de filmer est tout aussi simple. Comme nous sommes au temps du muet, le découpage est vif, rapide, démonstratif. La caméra est peu mobile, et donc l’effort de Sternberg sera de choisir des angles particuliers, beaucoup de plans larges filmer par en dessus, et surtout de travailler sur le montage. La photo a déjà atteint un très beau niveau technique qui permet de travailler les contrastes de la nuit. Evidemment, il n’y a pas d’extérieur, c’est du studio. Il y a de nombreux plans qui anticipe sur ce que sera le film noir, par exemple lorsque Buck va tuer Mulligan dans sa boutique, ou encore toutes les scènes qui ont lieu dans la prison. La scène du tribunal, toute en ombres portées, avec le gros plan du juge sera par la suite déclinée. Il y a aussi cette scène étonnante où Buck jette un billet de banque dans le crachoir en demandant à Wensell d’aller le ramasser. C’est clairement la même scène qu’on trouve dans Rio Bravo. Comme quoi les classiques ont la vie dure. Le film hésite un peu entre comédie et drame. La première partie qui insiste lourdement sur le pittoresque de la pègre est moins intéressante que la seconde, à partir du moment où Bull décide de venger l’honneur de Feathers dans le sang. On pourrait dire que Sternberg est plus à l’aise dans la tragédie que dans le comique.

Wensell et Feathers sont effondrés quand ils apprennent que Bull va être pendu

Les acteurs jouent comme au temps du muet, avec beaucoup de grimaces et peu de nuances. George Bancroft dans le rôle de Bull et Fred Kholer dans celui de Buck, en font des tonnes. Le jeu d’Evelyn Brent dans le rôle de Feathers est tout de même un peu plus subtil, elle amène une forme de mélancolie féminine et donc un peu de poésie. Également Clive Brook qui complète la distribution manifeste un peu plus de nuances dans le jeu en interprétant Wensell, l’avocat déchu. Ces acteurs seront souvent employés par Sternberg. La plupart d’entre eux passeront assez bien du muet au parlant.

Bull attend dans sa prison l’heure de la pendaison

Au-delà du charme des vieux films muets, Underworld retient l’attention dans cette genèse du film noir aussi bien que du film de gangsters. C’est donc une œuvre pionnière, même si au fil de l’histoire on y reconnaitra aussi les obsessions de Sternberg dans l’analyse des rapports entre les femmes et les hommes.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 20 Juillet 2019 à 08:08

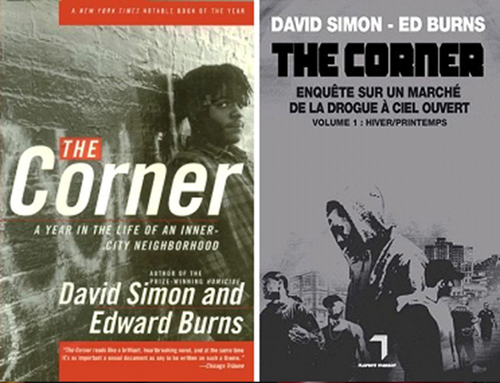

Cette mini-série est présentée comme la première étape vers la création de The wire. Elle n’a que 6 épisodes, soit 10 fois moins que la célèbre série de David Simon. Bien que les deux projets aient beaucoup en commun, ils sont pourtant fondamentalement différents. The corner raconte une histoire vraie, en citant les vrais noms des principaux personnages. Il ne s’agit pas de fiction, mais d’une sorte de documentaire interprété par des acteurs plus ou moins chevronnés. Ensuite, il ne s’agit pas du point de vue de la police ou de la société face à des délinquants, des marginaux ou des truands, mais du point de vue des drogués eux-mêmes. L’ensemble est l’adaptation d’un ouvrage écrit par David Simon et Ed Burns. C’était le résultat d’un travail d’investigation d’un journaliste et d’un policier. Il n’étudie pas la drogue, son marché et sa consommation d’un point de vue général, mais à travers l’existence d’un ghetto misérable de Baltimore et donc du point de vue des Noirs. Cette approche qui se refuse à juger, a été un choc pour l’Amérique, non seulement parce qu’elle présente l’émergence d’une forme de culture et de rapport social nouveau, mais aussi parce qu’elle dévoile ce que l’économie de marché fait de ceux qui ne la servent pas.

La série raconte l’histoire d’une famille, Gary McCullough, Fran Boyd, et de leur fils DeAndre McCullough. Si au départ ils représentaient une famille afro-américaine ordinaire, Gary réussissant assez bien, la drogue va peu à peu les détruire. Les parents divorceront, le fils, en échec scolaire permanent se lancera très jeune dans le commerce de la drogue sur un coin de rue La Fayette-Monroe de Baltimore West. Tous les trois font face à des difficultés d’argent récurrentes, vivant tantôt de petits boulots, tantôt de l’aide sociale et de la revente de drogue. Ils vivent dans un quartier délabré, conséquence de la décomposition de la ville industrielle de Baltimore victime de la désindustrialisation de l’Amérique. Ils squattent des taudis et vivent dans une violence permanente. Comme ils se rendent compte de leur dépendance et de leur faiblesse, ils vont manifester la volonté de s’en sortir, soit en dealant, soit en tentant de se désintoxiquer. Le problème c’est l’argent, que ce soit pour se procurer une dose, pour trouver un logement décent ou pour simplement s’acheter à manger et payer son loyer. Fran arrivera cependant à s’en sortir en rejoignant après bien des difficultés une cure de désintoxication. Mais d’autres n’y arriveront pas. Le mélancolique Gary dont la vie n’est qu’une longue chute, n’essaie même pas, et Curt aime trop se shooter pour avoir envie de faire autre chose. Les plus jeunes sont livrés à eux-mêmes, malgré les efforts d’une femme comme Ella, ils n’ont comme exemple que ce qu’ils voient dans la rue. DeAndre en échec scolaire, incapable de trouver un emploi, va devenir un petit dealer de coin de rue, il engrossera Tyreeka Freamon qui n’a même pas quinze ans, ajoutant cette difficulté à celles qu’il connait déjà. Les services sociaux sont à l’abandon pour cause d’austérité, et la seule présence de l’autorité publique c’est bien entendu la police et de temps en temps une ambulance qui vient ramasser un corps tombé sous les tirs peu amicaux d’une bande rivale, ou qui s’est effondré à la suite d’une overdose. De ce quartier tout le monde veut s’enfuir. Ce sont d’abord les blancs qui l’ont quitté, mais maintenant ce sont aussi les Noirs qui veulent s’en échapper. Il est comme une prison, il rend d’ailleurs la menace de la vraie prison plutôt dérisoire, comme une simple expérience nécessaire pour avancer dans la carrière. Mais ce peuple rejeté a pourtant conservé une humanité. La solidarité existe bien, même si elle fait l’objet de nombreuses transgressions, et l’amitié aussi. On ne peut douter non plus qu’il y a de l’amour dans ce peuple de l’abîme.

Ronnie veut que Gary lui donne de l’argent pour se shooter

C’est évidemment très noir, désespéré. Cependant l’ensemble recèle de l’ambiguïté. Bien sûr les uns et les autres mentent comme ils respirent. Mais l'ambiguïté ressort plutôt de leur volonté affichée de s’en sortir. Le veulent-ils vraiment ? Curt est au moins honnête avec lui-même, il préfère se shooter, même si cela abrégera forcément son existence, parce que cela lui procure du plaisir. A la fin du dernier épisode, Charles S. Dutton fait intervenir les vrais protagonistes de l’histoire, à la fois pour révéler ce qu’ils sont devenus – Gary est mort d’une overdose, DeAndre s’en est sorti, bien qu’on apprendra qu’en 2012 il mourra lui aussi d’une overdose, Fran deviendra une sorte d’assistante sociale, en 2007, bien après le succès de The corner, elle épousera Donnie Andrews qui est le personnage qui inspirera le tueur Omar de la série The wire – mais aussi pour qu’ils nous disent ce qu’ils pensent de la série. Celle-ci ayant été tournée sous leur contrôle, ils sont satisfaits, elle leur a permis de mieux se connaître, de prendre du recul sur ce qu’ils sont, sur ce qu’ils ont fait. L’idée est d’éviter que cette série écrite par David Simon ne soit que le regard compatissant d’un blanc sur le désastre des ghettos. Là se situe en effet le principal problème : même si David Simon et Charles S. Dutton qui lui est noir, manifeste du respect et une empathie évidente pour leur sujet, la manière de s’en saisir ressort d’une critique matérialiste de l’évolution de la société américaine, critique qui est étrangère au peuple du ghettp. Le quartier décrit, comme ses personnages qui le peuplent, est une sorte de dépotoir, un lieu où l’Amérique des vainqueurs se débarrasse de ses déchets qu’elle produit forcément dans le cycle de la production et de la consommation. On verra d’ailleurs certains membres de cette communauté tenter de survivre en récupérant les déchets métalliques et les recycler pour quelques dollars.

DeAndre se fait sermonner par sa mère parce qu'il a loupé l'école

Aux Etats-Unis, et cela depuis de longues années, on regarde la drogue comme un problème importé de l'extérieur par des étrangers, des gens qui ont une autre culture. C’est une erreur, le problème n’est pas la drogue, celle-ci n’est que la conséquence de la misère sociale. Ici on a au moins un point de vue un peu plus profond : la drogue n’est pas à l’origine de la décomposition sociale, elle est au contraire la marchandise qui l’entretient. Et c’est pourquoi le débat sur la légalisation des stupéfiants n’a pas de sens. La drogue est une sorte de prison à l’intérieur de laquelle sont parqués ceux qui sans cela se révolteraient très probablement contre le sort qui leur est fait. On remarquera qu’on laisse prospérer son commerce, que ce soit à Baltimore ou dans les Quartiers Nord de Marseille, dans les zones qui ont été abandonnées par l’industrie pour cause de mondialisation. Elle est clairement un puissant soutien de l’ordre social, un véhicule pour le développement de la marchandise. C’est pourquoi il est très probable que sa légalisation finira par se généraliser. Un nombre toujours grandissant d’Etats ont commencé à le faire pour la Marijuana, au Colorado, en Californie. Il faut le répéter clairement, la drogue et sa consommation ne sont pas à l’origine de la misère, mais n’en sont que la conséquence.

Boo a voulu tricher sur la came, il se fait tabasser

Mais la série ne propose pas une simple analyse de l’économie de la drogue, c’est aussi une discussion du modèle américain de la famille. La famille et l’univers de la drogue doivent être compris comme les deux faces du modèle américain. Nous voyons en effet Fran tenter désespérément de retrouver une famille « normale ». Ce n’est pas un hasard si les Noirs sont plus rétifs que les autres à s’imposer cette norme. Dans la tentative de Fran, il y a une sorte d’hypocrisie représentée par son frère qui pourtant lui est dévoué. Il a apparemment un bon boulot, une chouette décapotable et il se contrôle suffisamment pour ne pas user de psychotropes qui l'effarient. Et donc si l’économie générale de l’Amérique s’effondre, il est naturel que l’idéal de la famille s’effondre aussi et soit rejeté par ceux qui ont le plus souffert de cet effondrement. C’est me semble-t-il l’aspect le plus intéressant et probablement le plus choquant de cette série. C’est ce qui fait qu’on s’éloigne d’une série policière traditionnelle avec sa kyrielle d’interventions musclées de la police ou des gangs rivaux. Fran a divorcé du père de DeAndre, elle tente de reformer un couple avec le sournois Marvin, un drogué faussement désintoxiqué. Mais elle n’a pas les meilleures relations qui soient avec sa sœur Bunchie qui l’escroque plus souvent qu’à son tour.

Sur LaFayette, un meurtre a été commis

C’est à l’évidence une série plus originale et bien moins conformiste que The wire. Elle est bien plus choquante aussi dans sa manière de filmer. Charles S. Dutton choisit la voie du faux documentaire dont les Etats-Unis ont fait un genre à part depuis les débuts du cinéma pour fonder une critique en profondeur des rapports sociaux dominants, comme par exemple les films d’Herbert Biberman. Encore qu’ici la série ne débouche sur aucune possibilité de lutte et de transformation sociale. Et donc il y a un souci de vérité qui se manifeste aussi bien dans le format utilisé, 4/3, la caméra portée à l’épaule, l’usage des décors naturels et des figurants probablement issus du quartier, que par le grain relâché de la photo, mais aussi les fausses interviews qui ouvrent chacun des six épisodes. Ces fausses interviews, outre qu’elles situent ce qui va être développé ensuite, permet de montrer la difficulté de la parole, désignant comme tâche la plus urgente sa réappropriation afin que nul ne parle à la place de ceux qui sont concernés. L’exposition de la misère sociale et physique est très crue, on y voit la violence que les drogués exercent sur eux-mêmes dans un processus d’auto-destruction. Il n’y aura pas de recherche esthétique particulière, on vise le document brut, comme si on travaillait pour l’histoire, il s’ensuit un dialogue souvent lourd et trop explicatif parfois, répétitif aussi. Ce sont des gros plans de visages souffrants, peu de profondeur de champ aussi, peu de mouvements de caméra et un rythme lent.

L’équipe de DeAndre se fait étriller

La distribution est clairement le point faible. Les acteurs qui incarnent Gary et Fran, T.K. Carter et Khandi Alexander, surjouent en permanence, Sean Nelson qui est DeAndre, le fils, est bien meilleur. Quelques petits rôles ont été donnés à la vraie Fran qui joue une secrétaire du centre de désintoxication et à DeAndre qui apparait dans l’ombre d’un trafiquant. Ensuite, avec les seconds rôles, ça s’améliore nettement. Toy Connor dans le rôle de Tyreeka est très bien, mélange de roublardise et de naïveté. D’autres acteurs de The corner seront récupérés dans The wire, Maria Broom qui joue Bunchie, sera par la suite l’épouse ambitieuse et délaissé du policier Cedric Daniels. On retrouvera aussi Lance Reddick qui, pour une fois, incarnera un malfaisant, Marvin, un drogué sans scrupule, avant de devenir une sorte de policier raide et inamovible dans The wire et dans la série Bosch. Clarke Peters dans le rôle de Curt en fait parfois un peu trop, mais Reg E. Cathey dans celui de Scalio, le drogué qui cherche la voie de la rédemption de très loin, est excellent. Nero Parham est très bon aussi dans la peau de Dinky qui devient au fil des saisons le maître du coin de rue.

R.C. a volé de la came à Dinky, il se fera corriger

Si la série est moins connue que The wire, sans doute parce que son rythme est moins travaillé et son propos plus cru, elle est pourtant plus audacieuse et plus originale. Elle a été tournée il y a près de vingt ans, mais reste étonnamment d’actualité, tant elle anticipe l’effondrement de l’Amérique. Il faudrait être bien naïf pour croire ou laisser croire que les Etats-Unis ont réussi l’intégration. Le communautarisme est la contrepartie de l’échec de l’intégration des minorités ethniques. Le ghetto en est la forme la plus achevée. La situation n’a pas évolué d’un iota dans West Baltimore comme le montre l’image ci-après qui parle de meurtre en 2019. Le Baltimore sun fait aussi très souvent sa une sur les règlements de compte liés à la drogue dans ce secteur. Comme on le voit une prise de conscience ne suffit pas si par ailleurs la volonté politique manque.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par alexandre clement le 16 Juillet 2019 à 08:58

Au début des années 2000, nombreux commentateurs pensaient que les séries télévisées, pour des raisons de format, allaient supplanter le cinéma, ou du moins le renouveler en profondeur. C’est pour cela qu’on parle encore d’un âge d’or de la série à cette époque. Mais si on parle d’un âge d’or, c’est que depuis la qualité des séries s’est bien détériorée. The wire est souvent considérée comme la meilleure série policière de tous les temps, et cette opinion a été couronnée de nombreux prix et distinctions. Cette série est tout aussi noire que The shield, enfin un peu moins quand même. Elle ne comporte que 5 saisons et 60 épisodes. Un peu moins lourde donc. Elle s’est déplacée de Los Angeles, cité de tous les vices, vers Baltimore, ancienne ville industrielle en déshérence pour cause de mondialisation. Comme différence avec The shield, elle n’est pas centrée sur un seul personnage, autour duquel gravitent tous les autres. Plus choral, le personnage central est la ville, bien plus que les policiers ou les criminels. Mais les deux séries ont en commun de parler d’abord de l’effondrement moral et physique de l’Amérique avant de raconter des histoires de drogue et de corruption. Leur approche de la fiction est matérialiste dans le sens marxiste du terme : les conditions matérielles font ce que nous sommes et ce que nous pensons ou ce que nous voulons. La création de la série appartient à David Simon, un journaliste du Baltimore Sun, journal qu’il utilisera dans la cinquième saison comme arrière-plan. Il a également beaucoup écrit sur la criminalité à Baltimore. Il sait de quoi il parle, et les rues de Baltimore, il les connait parfaitement. On doit s’attendre à quelque chose d’hyperréaliste. Bien évidemment il n’a pas écrit tout seul l’ensemble des soixante épisodes, il s’est fait notamment aidé par des pointures du roman noir moderne, George Pelecanos ou encore Dennis Lehanne. Ces deux derniers noms rappellent que les auteurs de romans noirs sont souvent très engagés politiquement, dans la lignée de Dashiell Hammett. Ici ils ne se gêneront pas pour dire ce qu’ils pensent de la décomposition de l’Amérique, mais aussi de Bush et de son Patriot Act qui avait été justifié par les attentats du World Trade Center. Ce Patriot Act a du reste complètement traumatisé l’Amérique et la police dont les moyens avaient été affectés à des tâches très obscures de défense du territoire et à la recherche d’un ennemi intérieur plutôt qu’à la sécurité des personnes. Comme The shield, The wire soutient la thèse selon laquelle l’administration républicaine a délibérément sacrifié la question de la sécurité urbaine et a laissé le crime prospérer. Un des personnages centraux, Avon Barksdale a été inspiré d’un vrai trafiquant de drogue, Little Melvin Williams, sur lequel David Simon avait écrit un ouvrage[1]. Curieusement on verra Melvin Williams tenir le rôle d’un pasteur plein de sagesse, donnant des conseils pour que les anciens taulards retrouvent le droit chemin. Melvin Williams est décédé en 2015.

Résumer une série aussi dense que The wire est très difficile. Disons que le fil rouge est de suivre l’action d’une unité spéciale de la police contre les réseaux de vente et d’importation de la drogue. Cette équipe qui utilise les écoutes de téléphones, est sous la direction de Cedric Daniels, un policier très rigide, bien qu’il ait lui aussi des casseroles. Elle comprend des policiers qui ne sont pas en odeur de sainteté auprès de leur hiérarchie. Il y a là Jimmy McNulty, un détective cabochard et buveur qui n’écoute personne et ne pense qu’à forniquer, et puis Lester Freamon, apparemment nonchalant, Kima Greggs, une détective lesbienne, noire métissée d’asiatique, et puis Carver et Herc, deux policiers pas très futés, mais accrocheurs, pas toujours très respectueux de la loi. On impose aussi à cette équipe Pryzbylewski qui est aussi le beau-fils de Valchek, leur supérieur. Ils vont fonctionner dans une grande précarité matérielle, notamment pour des raisons d’austérité et de chasse au terrorisme. Ils vont tenter de s’en prendre au gang très violent de Barksdale et Stringer. Pour cela ils vont utiliser les écoutes. Cependant au fil des épisodes, les gangs changent de forme : après avoir démantelé le gang Barksdale, outre que Stringer a échappé à la purge, ils vont affronter Proposition Joe, un rusé manipulateur qui a ses entrées chez les fournisseurs et qui peut fournir des produits de bonne qualité, et puis surtout le cruel Marlo Stanfield qui utilise les services d’un couple de tueurs sans complexe, Snoop et Partlow. Il a la particularité de ne pas discuter et de ne pas partager. La police est débordée. Les alliances des gangsters noirs avec les Grecs qui ont leur entrée sur le port, sont ravageuses, mais les gangsters doivent aussi faire front à un ennemi implacable, le tueur Omar qui s’en prend à leurs réseaux de distribution, les rackette et les tue pour se venger des offenses qu’ils lui ont faites. Il fait régner une terreur intense. La ville est en pleine décomposition, et la lutte pour la mairie est sauvage. Les clans se forment et paralysent l’activité de la police. Les supérieurs Rawls et Burrell cherchent d’abord à éviter des responsabilités, mais le sénateur Davis n’hésite pas à se corrompre avec Stringer qui cherche en blanchissant de l’argent dans l’immobilier à devenir un capitaliste ordinaire et respectable. La série suit également l’évolution, de l’école jusqu’à l’abandon des études, de la petite main d’œuvre issue de la misère : certains y perdent la vie, d’autres leur conscience. Mais la rue les transforme en une sorte de chair à canon pour une guerre de très longue durée. Les policiers eux-mêmes évoluent en fonction de leur affectation, affectation qui peut prendre des allures de promotion – l’ambitieux Cedric Daniels grimpe – ou de punition – McNulty ira faire un tour à la brigade maritime. Pour les gangsters c’est un peu pareil. Certains grimpent dans la hiérarchie comme par exemple le jeune Michael qui après de longues hésitations se lancera dans une carrière de criminel violent, d’autres régressent ou sont éliminés comme Bodie, suivant une logique toute darwinienne. Pour survivre dans cet immense ghetto qu’est Baltimore, il faut être dur, mais aussi avoir peu de cœur.

Une nouvelle équipe de policiers est constituée à l’écart

Comme je l’ai dit plus haut, la ville de Baltimore est le personnage central. Cette ville est bien sûr présentée comme une sorte de Moloch qui détruit ses enfants. Elle est déclinée en fonction des éléments qui la composent. La première saison est consacrée au gang Barksdale et donc à la lutte de la police contre lui. La seconde traite du port et du syndicat des dockers. Mais évidemment David Simon n’est pas Kazan qui s’attaquait sans précaution au syndicalisme en général pour tenter de faire oublier qu’il avait été communiste, les magouilles du syndicat des dockers sont la conséquence de l’effondrement de l’activité portuaire liée à l’industrie. Le thème de la troisième saison est le système politique et les luttes qu’il induit pour la mairie ou pour le siège de gouverneur. Il fait apparaître les politiciens comme des gens retors qui ne croient pas à grand-chose. Certains sont des arrivistes, d’autres des vrais crapules qui sont là pour taper dans la caisse. La quatrième saison se centre sur l’éducation. Il est en effet une tarte à la crème récurrente sous le néo-libéralisme, c’est que l’éducation devrait permettre aux plus démunis de se forger un destin, donc de participer honnêtement à la compétition économique – c’est en réalité une manière de ne pas attaquer la question centrale des inégalités. On verra que par exemple la mairie de Baltimore considère qu’elle sortira de l’ornière grâce à l’éducation et à l’éradication de la criminalité qui ferait fuir les investisseurs. C’est très limité parce que si la criminalité à explosé à Baltimore, c’est parce que l’activité industrielle a disparu. Baltimore est une ville « noire » en ce sens qu’elle est peuplée à près de 65% d’afro-américains. Mais c’est en outre une ville qui perd ses habitants encore aujourd’hui. Elle comptait près d’un million d’habitants dans les années soixante, elle n’en compte plus aujourd’hui qu’un peu plus de 600 000 ! Cet abandon explique qu’une large partie de la ville soit faite de maisons murées, voire effondrées : l’immobilier ne coûte pas très cher. Depuis que cette série a été tournée, les choses ne ce sont pas arrangées. La population continue de décroitre, les plus aisés et les blancs s’en vont, et la criminalité est parmi les plus élevées, elle vient en troisième position, juste derrière Detroit qui est aussi une ville qui a beaucoup souffert de la désindustrialisation. Enfin la cinquième saison, même si elle s’articule toujours autour d’une équipe de policiers qui traque Marlo un trafiquant de drogue rusé, cupide et cruel, s’appuie sur une analyse des médias, justement le Baltimore Sun. Ce journal est salement en difficulté, la cause en est le développement d’Internet. On y verra en son sein un journaliste s’embarquer dans une série de bidonnages, comme si la morale ordinaire n’avait plus cours. Ce sont là les facettes de la décomposition d’une ville qui jadis a été prospère. Maintenant tout est délabré – et encore la série a été tournée juste avant la crise de 2008 – rouillé, s’en va en morceaux.

Nick Sobotka pense faire affaire directement avec les Grecs

Beaucoup ont souligné que l’intérêt de cette série se trouvait dans son approche documentaire, voire dans l’analyse sociologique, rien n’est plus faux. Si on ne peut pas nier l’hyperréalisme de la série, c’est tout de même une œuvre de fiction, poétique, qui déborde largement une analyse politique. Passons sur les extravagances des magouilles policières dans la saison cinq qui rendent la fin assez peu convaincante : la manière dont Freamon et McNulty créent une fausse enquête pour faire avancer la vraie n’est pas très crédible, mais elle permet de développer une analyse des compromissions. Il y a aussi une opposition sous-jacente entre des marginaux extérieurs au système et ceux qui font fonctionner ce même système sur la base d’une recherche d’un profit maximum. Les gangsters, les policiers et les politiciens peuvent être divisés en deux de ce point de vue. Par exemple Omar est un rebelle avant que d’être un gangster qui rançonne les autres gangsters. Il s’oppose donc naturellement à Barksdale et Stringer, et plus tard à Marlo. A l’intérieur de la police, il y a aussi un groupe d’arrivistes sans scrupule, Rawls, Burrell et même par moment Daniels, et puis un groupe qui a autre chose en tête : McNulty, Freamon, et qui s’affranchit des règles. C’est donc aussi un discours sur les rapports qu’entretient un individu avec la société. Chez les drogués c’est la même chose, on peut opposer le sentimental Bubbles aux drogués qui tueraient père et mère pour une dose.

Bodie surveille son coin de rue et regarde la police passer

L’ensemble de cette population ne répond qu’à des stimuli matériels extérieurs, la recherche d’argent, de drogue, ou tirer un coup pour vaincre sa solitude. Les plus riches sont complètement obsédés par l’accumulation de l’argent – à la fin de la cinquième saison on verra Marlo se mêler au gratin affairiste de la ville et même aller serrer la main du maire. Ils ne savent pas quoi en faire, mais ils se tiennent à eux-mêmes un discours lénifiant sur les bienfaits du capitalisme. Le plus cocasse de ces marionnettes est sans doute Stringer Bell. Voilà un trafiquant de drogue qui vient directement de la rue, mais il voudrait bien en plus d’avoir de l’argent, jouir d’une bonne réputation en sus de costumes bien coupés. Pour cela il inculque à lui-même et à ses subordonnés un discours mâtiné d’économie politique – il suit les cours du soir à l’Université et lit The wealth of nations d’Adam Smith – ce discours libéral est le même que celui que nous livrent jour après jour les politiciens. Mais Stringer se fait rouler dans la farine le plus bêtement possible aussi bien par le promoteur immobilier que par le cupide Clay Davis. La plupart de ceux qui maintiennent ce monde en l’état sont des menteurs, que ce soient les politiciens, les gangsters ou même le journaliste bidonneur qui avance comme ça grâce à ses mensonges jusqu’au prix Pulitzer. La justice n’est pas en reste qui pour se couvrir face aux rigueurs de la loi finit par abandonner les poursuites contre Marlo. Rien ne change donc, et la fin de la cinquième saison indique que la descente aux enfers continuera jusqu’à l’épuisement. Ceux qui s’opposent au système économique et social sont broyés. Le maire Carcetti est un adepte du double langage, défendant des idées réformatrices avec sincérité – peut-être y croyait-il ? – il finira par s’acoquiner avec la canaille, le sénateur Davis, le gangster Marlo ou encore le promoteur immobilier véreux. C’est évidemment désespérant, et il y a peu d’ouverture vers le mieux, si ce n’est quelques cas isolés comme Bubbles qui abandonnent la drogue, ou le jeune Namond qui, pris en charge par le policier Colvin deviendra un brillant étudiant. Mais ces exemples s’ils indiquent que l’âme humaine n’est pas fondamentalement mauvaise, ne laissent pas entendre que l’action individuelle et la prise de conscience sera suffisante pour aller dans le sens d’un changement.

Les policiers aiment boire chez Kavanagh

Cette vision crépusculaire de l’Amérique ne laisse rien dans l’ombre, l’ensemble des institutions est analysé comme le vecteur de l’effondrement. Dans ce monde sans pitié, la vie ne vaut pas grand-chose, on s’entretue à qui mieux-mieux. Et donc il s’ensuit que la trahison est une vieille habitude, une pratique qui devient le cœur de l’Amérique. Si la trahison n’a pas plus d’importance que cela, c’est parce que les populations ne forment plus une communauté véritable, et que la confiance n’existe plus. Le moment le plus dérisoire est sans doute la mort d’Omar, tué par un enfant qui voulait seulement utiliser comme un grand son révolver, alors qu’Omar avait réussi à se tirer de tous les pièges mis en place par Marlo. Omar, le tueur homosexuel, paradoxalement a une morale très supérieure à tous ceux qui l’entourent, les flics comme les gangsters, qui sont trop souvent engoncés dans des règles stupides qui respectent une hiérarchie. Omar représente la liberté, vieille lubie américaine. On remarque que l’ensemble repose sur une déification du chiffre, donc de la statistique, il faut avoir des résultats rapidement, mais aussi la monnaie. On verra évidemment que truquer les chiffres est une question de survie, aussi bien pour les policiers, que pour les politiciens, que pour les trafiquants qui coupent la dope pour se faire encore plus d’argent, ou quand ils sont en manque d’approvisionnement. Le chiffre est une catégorie morte, disait le philosophe Hegel, on pourrait dire, le chiffre c’est la mort. Mais c’est bien de ça que vit le capitalisme : le profit c’est bien la mesure concrète de l’efficacité. David Simon est un social-démocrate revendiqué, malgré la désespérance, il laisse apparaître quelques petites ouvertures pour la réforme. C’est par exemple le cas lorsqu’il traite de l’éducation, mais comme on l’a dit, c’est une pure illusion. En effet si l’Amérique se délabre complètement – les SDF sont là pour le démontrer – c’est parce que son économie fout le camp, parce que c’est la fin de la civilisation industrielle. Ceux qui veulent survivre doivent trouver des moyens d’existence parallèles. C’est à ça que sert le trafic de la drogue aussi dangereux soit-il.

Omar rencontre Brother Mouzone

On peut également développer à travers The wire une critique de la bureaucratie, car le capitalisme dans sa phase terminale est aussi une bureaucratie, que ce soit la police, la politique, la justice et même encore le système éducatif, car la bureaucratie n’est pas l’apanage des seuls systèmes socialistes. La guerre des polices entre la police de Baltimore et le FBI notamment, est la conséquence de ces dérives bureaucratiques, mais elle contraint les flics à utiliser des voies de traverse pour continuer leur mission contre leur propre hiérarchie. Evidemment on retombera sur une analyse des rapports entre les races et entre les communautés. La religion joue un rôle très particulier dans le lobbying politique, il faut satisfaire les pasteurs ! Mais là également il y a une concurrence féroce, on verra les Polonais se disputer pour financer un vitrail de l’Eglise catholique, cette dispute prendra d’ailleurs des moyens énormes et disproportionnés. La famille est toujours vue en pointillés, c’est un désastre, que ce soit les policiers ou les gangsters, ils détruisent par leur mode de vie leur propre famille, au point de ne plus rien voir comme avenir. Comme dans The shield, la série salue l’avènement d’une homosexualité visible, et c’est à peine si les gangs, pourtant très à cheval sur la virilité, s’en aperçoivent et s’en offusquent.

Stringer se fait coincer par Omar et Brother Mouzone

Comme on le voit, et malgré quelques extravagances peu crédibles la matière est très riche. La manière de filmer par contre est bien plus classique que The shield. Sans doute est-ce aussi la conséquence d’une volonté pédagogique. Le choix des décors est souvent judicieux, notamment le port, mais ils sont assez mal utilisés. Le rythme est des plus lents, et souvent ça manque de profondeur de champ. La caméra est assez peu mobile. Les plans sont plutôt longs, mais cela vient aussi de la volonté de prendre son temps et de délayer au point parfois d’être trop répétitif et d’ennuyer un peu le spectateur, par exemple avec les réunions de flics chez Kavanagh qui chantent Body of an american. Mais il y a de très belles scènes, par exemple lorsque Brother Mouzone et Omar s’allient pour régler son compte à Stringer dans le clair-obscur d’un immeuble abandonné. La cinquième saison pose beaucoup de problèmes, et plus encore l’épisode final, trop complexe, sans doute parce qu’il faut tout liquider, elle est pourtant platement filmée. L’ensemble manque un peu d’homogénéité, on n’est pas trop arrivé à gommer le fait qu’on passait d’un réalisateur à un autre dans la succession des épisodes, chacun semble vouloir se donner un style. Mais peut être aussi que cela vient d’un excès de moyens, les deux dernières saisons bénéficient d’un éclairage trop sophistiqué. On sait que cette série a eu beaucoup de succès, mais ce succès n’a pas été immédiat, et au fur et à mesure qu’elle a rencontré le succès dans le monde entier, elle a obtenu des moyens financiers supplémentaires. Cependant il y a des scènes aussi où l’émotion est bien là. Par exemple quand Bubbles se décide enfin de parler dans une réunion de drogués anonymes. Du point de vue de la mise en scène, on retiendra que c’est plutôt inégal.

Bubbles a très peur d’aller faire le test du SIDA

Si la réalisation est assez inégale, l’interprétation l’est tout autant. Certains gangsters sont très bons, comme par exemple Idris Elba qui incarne Curtis Bell, ou Lawrence Gilliard jr qui tient le rôle du mélancolique D’Angelo, d’autres sont plutôt pâles, comme Jamie Hector dans le rôle pourtant clé de Marlo. Il est assez mauvais. Bien entendu Michael K. Williams dans le rôle d’Omar est exceptionnel, même si son personnage est écrit avec beaucoup de lourdeurs. Mais il y a aussi J. D. Williams dans le rôle de Bodie qui est très bon. Les flics sont un peu pâlichons, à l’image de Dominic West qui sourit un peu trop souvent et cabotine pas mal dans le rôle du flic McNulty, un ivrogne. Lance Reddick dans le rôle de Cédric Daniels est bien trop rigide, on le croirait atteint d’une paralysie faciale. Clarke Peters est très bon dans la peau de Lester Freamon. Aidan Gillen dans le rôle de Carcetti n’est pas très bon non plus, il joue un peu trop avec ses mains. J’aime bien aussi les dockers de la saison 2, avec la famille Sobotka. Si le personnage de Bubbles est très réussi, c’est grâce à Andre Royo qui passe facilement de la décrépitude totale à une fierté retrouvée progressivement. Les gosses sont nettement moins bons, trop statiques, bien que la bonne idée ait été au cours des cinq saisons de les regarder grandir et changer complétement physiquement, s’endurcissant dans leur comportement. Dans l’ensemble la distribution a voulu être couleur locale, c’est à moitié réussi. Les femmes sont assez peu brillantes, sauf Sonja Sohn dans le rôle de Kima.

La fin tragique d’Omar

Mais ne boudons pas trop notre plaisir, c’est une très bonne série, même si pour moi elle reste très en dessous de The shield qui est bien plus immorale dans son principe et surtout qui est moins bien filmée. Malgré les années qui ont passé elle se voit encore très bien. Le succès de cette série est tel que Baltimore est devenu un lieu touristique pour ceux qui viennent de loin pour voir ce que c’est qu’une ville en décomposition livrée à la drogue. Notez que la série a eu un peu de mal à s’imposer et que les critiques ont attaqué la mauvaise image qu’elle donnait de Baltimore comme cité riante et prospère. La musique est bonne, et il faut voir cette série en VO à cause du jeu sur les accents.

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique