-

Dans les années soixante-dix on fabriquait en France avec succès de bons films policiers, avec une prédilection pour les voyous. Le flic n’était jamais le héros. C’était probablement une conséquence de Mai 68 qui avait vu la police se déchaîner contre la contestation – on était pourtant bien loin de la sauvagerie macronienne contre les Gilets jaunes. Et Olivier Marchal ne faisait pas encore de films pour célébrer la martyrologie de la police. Et donc on se penchait sur la vie des hors-la-loi. Jean-Pierre Melville ayant ouvert le chemin dès le début des années soixante. Mais c’est seulement après Mai 68 que Melville va devenir une référence universelle dans le cinéma mondial et donc qu’il avait être accepté comme un grand réalisateur. C’est d’ailleurs vers ce moment-là que Melville va déconnecter son cinéma d’un ancrage dans le réel, ancrage qui est omni présent au moins jusqu’à L’armée des Ombres. Beaucoup de critiques auront bien du mal à voir dans cette réorientation du cinéma vers la poésie sombre de la vie des truands, autre chose qu’un exercice de style ne valant que pour la forme. Il faut bien comprendre que le film noir à la française qui explose dans les années soixante-dix, est l’exact pendant du poliziottesco qui se développe en même temps de l’autre côté des Alpes. Il y a de nombreux réalisateurs français qui ont travaillé sur ce segment et qui sont trop peu considérés, je pense à Serge Leroy, Sergio Gobbi bien trop sous-estimé mais qui a fait pourtant quelques réussites, Jean Larriaga, Alain Corneau – avec sans doute beaucoup trop de prétention – et puis bien sûr Roger Pigaut.

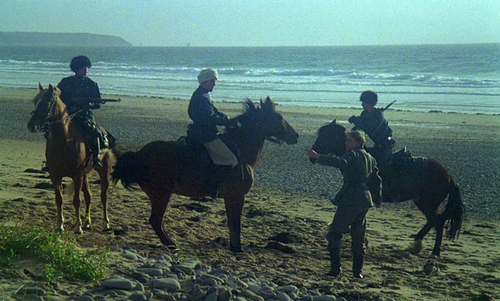

Nolan est suivi par le mystérieux Valberg

Celui-ci a commencé une petite carrière d’acteur sous l’Occupation, et ce n’est que tardivement qu’il s’est tourné vers la réalisation, peu sollicité par le cinéma, il se tournera vers la télévision. Mais au début des années soixante-dix, il connait deux très beaux succès sur des scénarios d’André G. Brunelin. Ce dernier travaillera dans le genre notamment avec Jeff de Jean Herman pour Alain Delon, et même il participera au scénario du Désert des Tartares mis en scène par Valerio Zurlini. Brunelin est également connu pour avoir écrit une belle biographie de Jean Gabin qu’il connaissait très bien, biographie qui fait encore autorité. Mais avant d’être scénariste et biographe, Brunelin avait été attaché de presse, travaillant à la promotion de films comme Mélodie en sous-sol ou Les félins, ce qui peut expliquer son goût pour le cinéma populaire quand il se lancera dans l’écriture scénaristique. Cependant si le sujet est relativement banal, Roger Pigaut a eu l’excellente idée d’utiliser une forme chorale pour Comptes à rebours, forme qui permettait d’avoir toute une pléiade d’acteurs connus, le plus souvent un peu en retrait, pour une somme relativement faible.

Zampa, Ferrier, Gilbert et Levasseur se demandent ce qu’ils vont faire

François Nolan sort de prison et après être passé par la Camargue, il rejoint Paris. Il veut retrouver ses anciens complices d’un casse qui a mal tourné et pour lequel il a été condamné à dix ans. Il veut savoir qui l’a dénoncé, et cela d’autant que son frère Pierrot est décédé dans ce braquage. Lui-même avait été blessé. Dans sa quête, il va être suivi par Valberg qui est un inspecteur des assurances et qui a été défiguré dans la fusillade avec la bande. Zampa, Ferrier, Gilbert et Levasseur se réunissent au cercle de jeu pour savoir comment ils doivent réagir à la sortie de Nolan. Celui-ci cependant se rapproche de Madeleine, une ancienne maîtresse, qui a refait sa vie avec un médecin prospère, Michel Sainte-Rose. Sur la route d’Houdan, il repère Macias qui le suit pour le compte de son ex-bande, il lui demande de faire une commission, qu’ils se retrouvent tous chez Juliani et Léa pour discuter. Il est très bien accueilli par le couple. Au cimetière où Nolan va se recueillir sur la tombe de son frère, il est abordé par Valberg qui lui fait par de ses rancœurs d’avoir été défiguré. Chez Léa et Juliani, la discussion n’aboutit pas, ses anciens complices lui proposent de l’argent, une association, et nient être pour quelque chose dans sa dénonciation. Léa envenime un peu les choses en disant qu’ils n’ont fait guère d’efforts pour venir en aide à Nolan, et la réunion se clôt sur la promesse de Nolan de tous les tuer ! Il commence d’ailleurs par Jebel qui aurait voulu prendre les devants et qu’il tue dans le jardin.

Nolan a retrouvé Madeleine, son ancien amour

Les truands ne sont pas contents, et pour se prémunir d’une attaque de Nolan, ils engagent Narcisse, un tueur cruel, pour s’en débarrasser. Celui-ci va torturer Juliani sous les yeux de Léa qui finit par parler. Nolan tue ensuite Ferrier dans son garage. En rentrant chez lui Nolan s’aperçoit que son concierge a été lui aussi maltraité. Narcisse est sur ses talons, une course-poursuite s’engage, Nolan tue finalement Narcisse. Puis il va délivrer Juliani et Léa. Il continue sa route en allant assassiner Gilbert au cercle de jeux, aidé en cela par Macias qui ne se fait pas prier pour trahir ses patrons. Nolan retrouve ensuite Zampa et lui fait croire que Gilbert s’est dénoncé. Ils font une partie de chemin de fer, et Nolan finalement tue Zampa ! Curieusement Nolan retrouve Valberg qui lui indique que la dénonciation est partie en fait d’un coup de fil de Houdan. Nolan se rend chez Michel le médecin, et celui-ci avoue que c’est bien lui qui l’a dénoncé. Nolan hésite, mais ne le tue pas. Il s’en va et attend Madeleine avec laquelle il veut s’en aller en Camargue. Mais Valberg arrive chez Michel, tue le médecin et téléphone à la police à laquelle il fait croire que c’est Nolan qui a tué Michel. Alors que Madeleine et Nolan sont dans le train, celui-ci descend sur le quai pour acheter les journaux, mais la police l’arrête pour le meurtre de Michel !

Nolan a coincé Macias qui le suivait

C’est donc l’histoire d’une double vengeance, celle de Nolan, et celle de Valberg. Inspirée à la fois des romans noirs de José Giovanni et d’Auguste Le Breton, cette méditation sur la trahison imaginaire ou non est compliquée par une sorte de romance entre Nolan et Madeleine. On retrouvera aussi cette idée qu’on peut trahir simplement par humanité comme Léa quand elle voit le vieux Juliani qui ne peut plus parler, handicapé dans son fauteuil à roulette, torturé par le tueur Narcisse. On ne cherchera donc pas la vraisemblance dans ce portrait du milieu. Le personnage le plus intéressant est Valberg qui se pose en deus ex machina. Physiquement et moralement il est totalement à part. c’est un homme torturé et compliqué qui ne prend que des chemins de traverse pour arriver à son but. Et il y arrive ! Les autres protagonistes restent dans le rôle assez passif des truands arrivés et qui ne veulent plus se mouiller. Ils sont prêts à payer Nolan pour qu’il les laisse tranquille. Mais celui-ci n’a pas avalé les dix ans passées en cabane et se cherche un coupable, sans vraiment approfondir la question. Il sème le malheur, mais en vérité il n’est que l’instrument de Valberg.

Nolan discute avec le docteur Sainte-Rose qui vit maintenant avec Madeleine

Plus compliqué est el couple bourgeois formé par Madeleine et Michel. Il est vrai qu’on comprend tout de suite qui est le coupable de la dénonciation qui a détruit la vie de Nolan et de son frère. Mais peu importe. Ce médecin apparemment discret et tranquille est tout aussi machiavélique que Valberg qui, lui, avance à visage découvert. Sous les dehors lisses d’un homme policé et aimable, il cache un caractère complètement rongé par la jalousie, visant à s’approprier Madeleine pour sa satisfaction personnelle. Alors que Madeleine – caractère aux contours des plus flous – semble au contraire pencher pour Nolan. D’ailleurs quand il lui proposera de partir avec lui pour la Camargue, elle n’hésitera pas une minute.

Valberg aborde Nolan au cimetière

Un certain nombre d’astuces scénaristiques vont émailler le film. Par exemple le tueur Narcisse qui va mourir en se regardant dans la glace pour vérifier qu’il est bien le plus beau. Tueur cruel, on le verra conserver une partie de son âme d’enfant en assistant à un spectacle de guignol, c’est là qu’il recevra Zampa pour définir les contours de son nouveau contrat. Le personnage de Valberg est certainement caricatural, mais ses lunettes dont un verre est noir, l’autre clair, lui donne une allure assez unique. Ces deux personnages relèvent en quelque sorte l’intérêt, car Nolan et la bande qu’il pourchasse sont plutôt très traditionnels. Peut-être que l’obsession morbide de Nolan pour se venger, n’est pas assez évidente, et certainement on comprend assez mal qu’arrivé au bout de l’histoire, sachant qui l’a dénoncé, lui et son frère, il laisse la vie sauve à Michel, et en plus abandonnant son revolver qui le condamnera sûrement aux Assises. A cette époque n’oublions pas que la peine de mort est encore en vigueur pour quelques années. Le personnage complètement muet de Juliani est également problématique, handicapé, il est censé imposer son autorité d’une manière muette au reste de la bande.

Nolan rencontre son ancienne équipe chez Léa et Juliani

Plusieurs éléments du scénario sont assez peu compréhensibles. D’abord la volonté de trahir de Macias, plus ou moins garde du corps. Qu’il n’aime pas ses patrons, pourquoi pas, mais de là à se ranger du côté de Nolan qui est en apparence l’élément le plus faible du lot et pas forcément le plus sympathique, c’est assez incongru. De même quand la bande se réunit chez Léa et Juliani dans le but de trouver un arrangement, on ne comprend pas le comportement de Léa qui ne reste pas neutre et qui prend parti ouvertement pour Nolan, accusant directement les anciens complices de Nolan de l’avoir abandonné. Certes ça donne un peu de la force à son personnage – force qui s’évaporera face à Narcisse – mais on peut penser que ça complique l’intrigue inutilement.

Narcisse veut faire dire à Léa où se trouve Nolan

La réalisation repose d’abord sur le choix des lieux qu’on peut regrouper en trois. D’abord le vieux Paris de Belleville et ses rues en pente, encore un peu village, où Nolan va se ressourcer en louant une chambre dans un hôtel de seconde catégorie. On verra sur des murs crasseux une enseigne lumineuse pour Martini, ce qui fait encore plus ressortir le caractère vieillot du quartier. Ce décor s’oppose à celui de la banlieue où logent à la fois Michel et Madeleine, à Houdan dans une villa cossue, et Léa et Juliani dans une autre villa, mais cette fois plutôt discrète et enfoncée sous les arbres et les buissons, comme si ses propriétaires avaient quelque chose à cacher et qu’ils voulaient disparaitre à la vue de tous. Il y a enfin le cercle de jeu, et les diverses propriétés que possèdent les membres de la bande. Ils ont beaucoup d’argent, arrivés, ils ne font plus les sales besognes eux-mêmes.

Nolan aperçoit Narcisse à travers la glace sans tain

Dans la manière de filmer, on reconnait plusieurs influences, d’abord évidemment celle de Melville qui avait utilisé Serge Reggiani, Marcel Bozzufi et Simone Signoret. Par exemple la façon de montrer la solitude de Nolan dans sa petite chambre d’hôtel – voir Le samouraï. Ou encore Macias qui rêve devant son chapeau, hésitant à le mettre, puis finalement le portant comme s’il voulait enfin assumer un nouveau rôle dans le milieu. Pigaut va utiliser des tons bleutés et pastellisés pour marquer un peu plus la froide détermination de Nolan. Le rôle de Bossuffi renvoie à celui de Ricci dans Le deuxième souffle. Évidemment Pigaut n’est pas Melville. Mais vers cette époque on pouvait déjà repérer l’influence de Melville dans le cinéma de genre, notamment en Italie, dans le poliziottesco, ou dans les films noirs japonais. Certains passages de ce film font penser d’ailleurs à Pierre Lesou, Main pleine[1], roman qui sera adapté par Michel Deville sous le titre de Lucky Jo en 1964, avec ce truand qui sort de prison et qui ne reconnait rien de ses anciens complices, ni même de la femme qu’il a jadis aimée. Pierre Lesou était certainement le meilleur disciple de José Giovanni et d’Auguste Le Breton.

Nolan va tuer Gilbert

Pour le reste Pigaut n’était pas un très grand technicien, il n’a pas une grande aisance dans les mouvements de caméra, sauf quand il suit Reggiani avec un travelling latéral, à la manière justement de Melville dans Le Doulos. Il s’en tire cependant très bien quand les décors parlent. La photographie est bonne, mais sans plus. La scène où Macias doit faire semblant de tuer Nolan sur la voie de chemin de fer est assez ratée et manque ce cette perspective qu’on en peut tirer assez facilement.

Nolan affronte maintenant Zampa

Le film repose d’abord sur l’interprétation de Serge Reggiani dans le rôle de Nolan, l’affiche parle d’elle-même, tous les personnages, en noir et blanc, gravitent autour de lui, en, couleurs, une arme à la main, comme s’il était cerné. Il avait déjà tenu ce type de rôle, fatigué et déboussolé dans Le doulos. Il est plutôt juste. Derrière il y a Michel Bouquet qui s’est visiblement amusé à composer ce personnage tordu de Valberg, il est l'image du destin, celui qui annonce les catastrophe. Grand acteur de théâtre, il ne dédaignait pas le cinéma de genre. Juste avant Comptes à rebours, il avait interprété le rôle d’un commissaire vicieux et hargneux dans Un condé d’Yves Boisset[2]. Il n’a pas beaucoup de temps à l’écran, mais il est remarquable et apporte beaucoup au film. Les membres de la bande, incarnés par Marcel Bozzuffi qui à l’époque faisait une gentille carrière en Italie dans le poliziottesco, André Pousse, ou encore Jean-Marc Bory, sont eux aussi assez juste. C’est nettement moins bon avec Jeanne Moreau dans le rôle de Madeleine. À cette époque elle était déjà sur la pente déclinante, vieillie avant l’âge, elle avait seulement 42 ans, elle trouvait difficilement des rôles, hésitant entre les Etats-Unis et la France. Elle a l’air de s’ennuyer, sourit à contretemps, physiquement elle présente peut d’attrait, et on ne comprend guère que Nolan et Michel en soient tous les deux amoureux. Mais son rôle n’est pas très important. Jean Desailly incarne le docteur Michel, il est bien, sans plus, mais il a peu de lignes de texte. Charles Vanel étant muet et cloué dans son fauteuil n’a pas grand-chose à faire, et Simone Signoret ne semble pas très à l’aise. Joëlle Bernard, l’épouse de Roger Pigaut interprète Suzy, la femme du défunt Jebel renforçant le côté familial de l’entreprise. Notez que la musique de Georges Delerue qui avait le sens des mélodies entêtantes est très bonne et renforce le côté nostalgique de l’entreprise.

Valberg indique à Nolan que la dénonciation venait d’Houdan

Le film fut un bon succès public, pour un budget somme tout assez modeste, et la critique le salua comme un retour aux bons vieux fondamentaux du cinéma de genre de qualité. Évidemment ça ne tient pas la comparaison avec du Melville, à l’impossible nul n’est tenu, mais c’est un polar plutôt agréable qui a assez bien passé les outrages du temps.

Nolan revient voir Michel

votre commentaire

votre commentaire

-

Edouard Molinaro a sans doute donné le meilleur de lui-même dans le film noir, Le dos au mur ou encore Un témoin dans la ville. Mais ses plus gros succès seront des comédies, les deux Cage aux folles et L’emmerdeur par exemple. Ces comédies sont bien moins intéressantes. Au début des années soixante-et-dix, il revient à ce genre, probablement sous l’impulsion de Daniel Cauchy qui aimait beaucoup la sombre poésie des voyous sans avenir, et aussi sans doute parce qu’il est un peu dans le trou. Évidemment, ce n’est plus un film en noir et blanc, l’époque a bien changé, et les nouveaux bandits de trônent plus dans les troquets de Pigalle comme Bob le flambeur dans le film de Melville. Ici les voyous sont des marginaux qui n’aspirent à rien, même pas à s’établir. Mais sans doute que l’intérêt se trouve aussi et peut être d’abord dans le fait que l’histoire et les dialogue ont été concoctés par Alphonse Boudard qui à l’époque connait beaucoup de succès, en tant que romancier et en tant que scénariste, travaillant pour Alain Delon et Jean Gabin. Le scénario est inspiré par la saga de Christian Jubin. Un braqueur de banques qui a connu une certaine notoriété dans la fin des années soixante à la fois pour s’être attaqué à Jo Attia, tuant une barmaid du Gavroche l’ami de celle-ci, enlevant et violant sa fille Nicole, et ensuite pour s’être évadé d’une manière spectaculaire du palais de justice en prenant avec un complice et sa femme trois personnes, dont le juge, en otages. Le temps a estompé le peu de choses qu’on connaissait de lui. Il est mort en prison en 1990 et n’a pas connu la consécration d’un grand ouvrage qui l’aurait fait rentrer dans le clan des voyous renommés. Les journalistes se contentent de parler de lui comme d’un petit voyou. Mais enfin, il avait braqué des dizaines de banques et s’attaquer à Jo Attia, pour des raisons que j’ignore, n’était pas le signe d’une couille molle. Il faut noter que Daniel Cauchy, l’acteur principal, qui s’était fait remarquer dans des films noirs des années cinquante, de Jean-Pierre Melville avec Bob le flambeur à Jacques Becker, Touchez pas au grisbi, s’est beaucoup impliqué dans ce film dont il est crédité comme « producteur délégué ». Curieusement il disparaitra des génériques de films vers la fin des années soixante-dix pour devenir, semble-t-il, un réalisateur de films publicitaires.

A sa sortie de prison Gilbert Nodier commet des agressions

Gilbert Nodier sort de prison et tout de suite commet des agressions. Il va voir sa marraine à qui il offre une télévision, puis retrouve son ancienne maîtresse, Monique. Mais ses agressions ont laissé des traces et la police vient le chercher chez Monique. En tentant de s’échapper il se foule la cheville et il est arrêté. En taule il se lie avec Serge Donati. Mais il ne supporte pas la claustration et fait une tentative de suicide dont il est sauvé par Serge. A leur sortie de prison Gilbert et Serge commettent de nouvelles agressions, notamment contre des prostituées qu’ils dépouillent. Mais s’attaquant à une prostituée de Cerutti, Serge est recherché par le milieu qui commence à en avoir marre de ce racket. Il s’est réfugié chez Ginette, une bistrotière dont le mari est un ami. Cela lui permet d’échapper aux hommes de Cerutti. Le mari de Ginette va s’acoquiner avec eux, notamment pour agresser des directeurs de banque à qui ils extorquent de l’argent. Mais un jour Gilbert tombe sur une pute qui fait l’amazone et qui le drague, mais il l’envoie au bain. Cependant comme les trois malfrats sont sur un coup et que ce coup foire, Gilbert va se tirer des pattes en grimpant dans la petite voiture de Liliane, la pute qu’il a rencontrée. Bien qu’il la braque avec son arme, elle ne se laisse pas intimider et le sauve tout de même. C’est le début d’une grande passion qui les mène au mariage.

La marraine de Nodier vient le voir en prison

Ils continuent cependant leurs mauvais coups, s’attaquant notamment à un supermarché. Liliane les accompagne et va tenter de revendre des bijoux volés à un ancien petit copain. Mais les hommes de Cerutti sont toujours sur la piste de Serge. Et la pute noire qu’il avait agressée le reconnait un jour chez Ginette. Elle le dénonce à Cerutti qui envoie ses hommes menacer Ginette et la mettre à l’amende de cinq millions de francs. Ils ont dégradé son bistrot en envoyant de la peinture de toutes les couleurs sur les murs. Gilbert décide d’aller voir Cerutti, Liliane l’accompagne et l’attendra dans la voiture. Investit une sorte de boxon de luxe. Les choses se passent mal, et Gilbert tue Cerutti et blesse gravement sa femme Nelly. Le trio est maintenant en fuite, la police le traque. Elle va repérer Liliane en surveillant la maison de ses parents. La police les arrête au moment du déjeuner dans une auberge de banlieue. Tandis que le juge interroge Gilbert, Serge et Maurice pour tenter de démêler le vrai du faux, notamment pour savoir si Gilbert a bien tué Cerutti et blessé Nelly, Liliane est mise en liberté provisoire et quitte la Roquette. Sous le prétexte d’embrasser Gilbert lors d’une de ses auditions, elle braque le juge, donne des armes à Serge et à son mari. Ils sont découverts, et comme la police les empêche de partir, ils décident de prendre le juge et son greffier en otages. Ils obtiennent une voiture se débrouillent pour que les flics ne les suivent pas. Pour brouiller les pistes, ils changent plusieurs fois de voiture. Ils ne savent pas très bien où aller. Usant parfois du bus pour se faire moins repérer. Mais les gares et les aéroports sont sous surveillance, les gendarmes ont établi des barrages autour de Paris. Un soir alors qu’ils essaient de voler une voiture, sa conductrice se met à hurler, refuse de donner les clés. La police qui patrouillait dans le secteur, va les arrêter facilement, notamment parce que Gilbert refusera de tirer.

Gilbert a fait une tentative de suicide en prison

Très ancré dans les années soixante-dix. Cette histoire raconte d’abord la décomposition du milieu, et l’arrivée en force de malfrats qui n’ont plus le respect de la hiérarchie. Ce Gilbert Nodier est une sorte de Mesrine, braqueur, il travaille avec sa femme et ne craint pas d’affronter les malfrats déjà installés et imagine des évasions spectaculaires. Il y a donc deux camps, d’un côté les arrivés qui portent de beaux costumes, encravatés, ils se gobergent dans les beaux quartiers et font prospérer leur business à la manière des capitalistes. Et de l’autre, les chiens fous, en blousons de cuir, vivant dans la périphérie, mais refusant de se contenter des miettes et de respecter les plus puissants. Il y a toujours eu évidemment à côté des gros poissons des plus petits, mais ce qui est apparemment neuf dans le début des années soixante-dix, c’est leur audace qui les rend complètement incontrôlable que soit par le milieu ou par la justice. La différence entre les deux catégories est que les seconds n’ont aucune ambition, même pas celle de durer, à peine vivre l’instant. Provocateurs, ils s’exposent le plus souvent inutilement.

Gilbert va aller au cachot

Cependant si le personnage de Gilbert est bien cadré, une enfance difficile, des parents absents, le portrait des autres personnages est clairement en retrait. Par exemple on ne sait rien de ce qui a amené Liliane à se livrer à la prostitution. Pourquoi devient-elle encore plus suicidaire que son mari ? En effet, à la fin du film Gilbert n’osera pas tuer, alors qu’elle l’aurait fait sans remords. Elle semble être une femme émancipée, forte, très axée sur le mal sous toutes ses formes. Pute sans doute, mais maitrisant sa destinée. D’ailleurs les femmes n’apparaissent pas du tout comme des femmes soumises, Ginette a son franc parler et n’hésite pas à faire la leçon à son mec. Cependant, Le couple Gilbert-Liliane reste assez traditionnel. C’est à la vie à la mort, et cette morale conduit Liliane à prendre tous les risques pour son mari. On a connu ça avec Mesrine et Sylvia Jeanjacquot, ou avec Michel Vaujour et son épouse Nadine qui le fera s’évader par la voie des airs d’une manière spectaculaire. Michel Vaujour avait d’ailleurs lui aussi pris en otage un juge en 1979. Avait-il vu le film de Molinaro ? En tous les cas il aura fait 27 longues années de cabane.

Serge dépouille les putes qu’il lève

Le banditisme de cette époque c’était assez facile, il suffisait d’avoir un peu de couilles et un révolver. Il y avait encore de l’argent liquide dans les banques et les supermarchés. Et puis les voitures se volaient assez facilement. On vole toujours des voitures bien sûr, mais c’est plus compliqué, il y faut un équipement qui est assez onéreux. Tout ça c’était pour ceux qui ne voulaient pas se servir de la prostitution de leurs femmes comme gagne-pain. Mais ça n’existe plus depuis bien longtemps, et il n’y a plus de liquide dans les banques et les supermarchés. En dehors de la drogue, c’est plus compliqué de faire une carrière de voyou. D’ailleurs ça fait bien longtemps qu’on n’a pas entendu parler d’un hold-up d’envergure. Même les transports de fonds sont tranquilles et on ne perce plus de tunnels pour arriver dans la salle des coffres d’une banque de la Société Générale. Sans doute cela ôte beaucoup de poésie à ce métier qui était très artisanal et demander du savoir faire et du sang froid.

Gilbert qui rackette aussi les putes est tombé sur Liliane

On voit qu’Alphonse Boudard a construit son scénario en empruntant beaucoup aux légendes du milieu, et pas seulement au couple Jubin. Curieusement il emprunte aussi l’accident de Gilbert à Albertine Sarazin qui décrit, dans L’astragale[1] comment elle s’est brisée la cheville en tentant de s’évader d’une maison dite de redressement. Il emprunte aussi à sa vraie vie, en racontant les duretés de la vie carcérale et cette envie de mourir qui vous vient naturellement avec celle de s’évader. Tout le passage sur la prison est du Boudard pur et simple. D’ailleurs on verra sa silhouette quand il assiste au déshabillage de Gilbert qui va partir au cachot. Il n’est pas crédité, mais un œil exercé le repère assez facilement. On y sent la détresse de ceux qui sont enfermés comme de ceux qui viennent les voir pour les soutenir, mais ce sont qu’il faut soutenir. Boudard recyclera la scène de l’arrestation de Gilbert, Liliane et Serge dans l’excellent Flic story de Jacques Deray où il fera une petite apparition[2].

Gilbert et Liliane se sont mariés

L’histoire est solide. Cependant la réalisation reste assez pauvre. Sans doute par manque de moyens. En effet Molinaro procède avec une surabondance de plans rapprochés et un montage rapide, trop rapide qui gêne la fluidité du récit. Ça donne un film assez étriqué, ça manque d’ampleur. La scène de l’arrestation de la bande est bien la même que celle de Flic Story, quand Borniche, incarné par Alain Delon, arrête Émile Buisson, mais elle est nettement moins bien réussie. Plus qu’une question de savoir faire, c’est un manque de moyens qui ressort. Donc on n’aura pas trop de plans larges toujours plus longs et difficiles à mettre en place. Le cadre filme au plus près de l’action, même les scènes au palais de justice, sans doute pour éviter qu’on mette notre nez dans la pauvreté des décors. C’est beaucoup mieux quand Molinaro filme la banlieue ou la province de cette époque lointaine maintenant. La photo de Raoul Coutard n’a rien d’exceptionnel et la musique de Michel Legrand est plutôt bienvenue.

La bande braque un supermarché

L’histoire est menée avec une voix-off, c’est celle du juge qui retrace le parcours de Gilbert, qui le résume en même temps qui essaie de mettre à jour ses motivations. Mais Gilbert répond presque toujours à côté de la plaque et sème le trouble. Il y a une scène aussi très bien venue, c’est quand Gilbert qui vient d’agresser plusieurs personnes pour les voler, va acheter une télévision pour sa marraine, alors qu’on croit qu’il va agresser le marchand qui était en train de compter sa recette. Cette scène monte que Gilbert veut payer avec ses propres billets le cadeau qu’il fera à sa marraine qui est celle qui l’a élevé. Mais elle montre aussi que dans le début des années soixante-dix, tout le monde n’avait pas encore la télévision ! Il demandera au marchand si ce modèle permet bien de capter les trois chaînes. Nostalgie, aujourd’hui on en accès, via internet à cinq cents chaînes venant du monde entier. Également Gilbert accompagne son ancienne petite amie qui travaille comme comptable à l’usine. On y voit un décor qui aujourd’hui ne peut plus exister : de longues usines mangeant l’espace et envoyant leur fumée polluante vers le ciel. La scène du banquet du mariage est pas mal aussi, même si elle manque un peu d’ampleur. Après leur fuite du palais de justice, le trio entame une longue errance dans Paris et sa banlieue qui est peut-être ce que Molinaro réussit de mieux dans ce film.

Les hommes de Cerutti sont venus mettre Ginette à l’amende

L’interprétation est assez juste et relève le film. D’abord Daniel Cauchy dans le rôle de Gilbert. Il est suffisamment nerveux et arrogant comme le rôle le demande et démontre aussi une certaine angoisse de la prison comme un vrai attachement à sa marraine et à sa femme. Il est le fil rouge du film, présent à l’écran du début jusqu’à la fin. Je crois que c’est son seul premier rôle dans sa carrière. Il avait commencé sa carrière d’acteur avec Melville, Quand tu liras cette lettre et Bob le flambeur, il a terminé sa vie en 2020, emporté par le COVID à l’âge de 90 ans. Bulle Ogier dans le rôle de Liliane est un très bon choix. Bien qu’elle ait la réputation d’une actrice pour films d’art et d’essai, il faut se souvenir qu’elle a connu son premier vrai succès avec La salamandre, le portrait d’une révoltée, une marginale issue de la classe ouvrière et qui tente d’échapper à son destin. Elle est excellente, et je me dis qu’elle aurait dû insister dans cette voie d’un cinéma populaire. Le couple tient la route, y compris dans les scènes de lit où on peut voir, assez brièvement, Bulle Ogier complètement à poil. Ce qui montre qu’elle n’avait peur de rien.

La police arrête Gilbert, Serge et Liliane dans une auberge de banlieue

Les autres acteurs sont bons, voire très bons. Gilles Segal dans le rôle de Serge, tient tout à fait son rang. Mais Molinaro donne de la place à des acteurs dits de second rang et qui n’ont pas l’habitude d’avoir autant de lignes à dire. D’abord Ginette Delbat, dans le rôle de la marraine. Elle est vraiment étonnante, juste et émouvante. Mais je dirais qu’elle est toujours très bien. Ensuite Simone Rieutor dans le rôle de Monique l’ex-petite amie de Gilbert. Elle serait très rarement utilisée au cinéma et fera l’essentiel de sa carrière à la télévision. Du côté des malfrats on a trois acteurs impeccables, presque habités et habitués par leur statut de voyou à l’écran. L’excellent Gérard Darrieu qui incarne Maurice, mari de Ginette, Pierre Collet le mari de marraine, qui n’a que quelques instants à l’écran mais qui l’occupe très bien, et puis Maurice Barrier qui est Jo L’homme de main de Cerutti. Ce dernier est brutal et cruel, mais tout en finesse !

Liliane a obtenu la liberté provisoire

Le film a été un échec commercial radical, du moins en France pour le reste je ne sais pas ce qu’il a fait à l’étranger, mais il s’est vendu en Allemagne et en Italie au moins. Il n’avait pas eu de mauvaises critiques pourtant. Si ce n’est pas un chef d’œuvre, c’est tout de même un film qui se voit agréablement avec une histoire qui tient la route, tout en nous donnant un coup de nostalgie pour nos chères années soixante-dix qui nous paraissent aujourd’hui bien loin et bien insouciantes au regard de ce que le monde est devenu.

Avec les revolvers amenés par Liliane Gilbert et Serge prennent le juge en otage

Ils quittent le palais de justice

Ils essaient de fuir en évitant les grands axes et en prenant le bus

Cette fois la police les tient

[1] Paru en 1965 chez Jean-Jacques Pauvert, un grand succès et un grand livre que je recommande vivement aux jeunes générations qui ne le connaisse pas encore. Albertine Sarazin c’était une sorte de Boudard au féminin, avec une belle langue, très personnelle et un humour désespéré. Incidemment elle a sauvé par son succès Pauvert de la faillite.

[2] http://alexandreclement.eklablog.com/flic-story-jacques-deray-1975-a151000230

votre commentaire

votre commentaire

-

Pour moi le biopic est la calamité de la production cinématographique, il est le plus souvent inutile et ennuyeux. Le terme biopic est un anglicisme assez laid qui correspond bien à ce que finalement on voit sur l’écran. C’est l’adaptation de la vie d’un individu connu pour le faire revivre à l’écran. Les critiques sur le Napoléon de Ridley Scott ont ravivé le débat sur les biopics. Ce film qui a coûté très cher – on parle d’un budget de 200 millions de dollars – n’est que la 180ème apparition de Napoléon à l’écran. L’idée générale est de s’assurer que la renommée du personnage et l’énormité du budget suffiront pour assurer le succès commercial. Le film a été très critiqué. D’abord pour ses inexactitudes historiques factuelles. Ce n’est pas parce qu’on filme un personnage que manifestement on déteste pour mentir sur les faits. Des historiens ont relevé des « erreurs » toutes les cinq minutes durant lesquelles se déroule le film. Ce premier problème est différent d’une simplification outrancière, il est une reconstruction selon la fantaisie du scénariste. Le second problème est que Ridley Scott qui n’a dans sa vie fait que deux films – Blade Runner et Thelma & Louise – a cherché à se donner une allure d’intellectuel alors qu’il n’est au mieux qu’un bon technicien de l’image. Pour cela il a essayé de trouver les motivations de Napoléon dans la psychologie du personnage ! Là ça se gâte clairement, c’est-à-dire qu’il va inventer ce dont il ne sait rien, il imagine. En réalité, ce piège se referme sur Ridley Scott qui en inventant de toute pièces un portrait psychologique du « grand homme » n’arrive à prouver que sa détestation de celui-ci. Est-ce un motif suffisant pour faire un film ? Ridley Scott est britannique, ou anglais comme vous voulez, les Anglais ont toujours eu deux détestations, la France et la Russie, et donc son but est de rabaisser son sujet pour démontrer qu’au fond celui-ci n’était qu’un médiocre dictateur guidé uniquement par ses sentiments amoureux et une sexualité mal outillée. Entendons-nous bien, je ne suis pas pour Napoléon, et son projet européen – on dirait européiste aujourd’hui – ne me concerne pas. Mais Napoléon ce n’est pas qu’un militaire, ce fut aussi un réformateur de première importance dont le travail a essaimé en Europe et dans le monde entier. Je rappelle que le père de Marx, un Rhénan, souhaitait que la France annexe la Rhénanie qui était hostile à la brutalité des Prussiens. Au passage on a droit au jérémiades habituelles sur cette pauvre Reine décapitée, et la cruauté des sauvages révolutionnaires. Pour Ridley Scott la Révolution de 1789 c’est que du pipi de chat. Bien que la polémique et une campagne publicitaire de très grande ampleur, lui aient permis de connaitre un bon démarrage, le bouche-à-oreille n’a pas fonctionné, ou plutôt il a fonctionné à l’envers : ceux qui l’ont vu ont découragé les autres potentiels spectateurs d’y aller s’emmerder. En seconde semaine l’audience avait chuté de plus de 50% ! Ce qui est une preuve suffisante de l’ennui que ce film procurer mais aussi du fait que les Français ne sont pas dupes des fantaisies historiques malveillantes.

Napoléon à Iéna

Ridley Scott dont la culture historique comme celle de son scénariste semble tenir sur le dos d’un timbre-poste, aurait dû, avant de se lancer dans cette entreprise stupide – essayer de comprendre ce qu’écrivait Hegel à l’aube de la bataille de Iéna : « J'ai vu l'Empereur- cette âme du monde – sortir de la ville pour aller en reconnaissance ; c'est effectivement une sensation merveilleuse de voir un pareil individu qui, concentré ici sur un point, assis sur un cheval, s'étend sur le monde et le domine »[1]. L’immense philosophe avait perçu la dimension d’un personnage, comme, plus jeune, il avait compris l’importance historique de la Révolution française. Mais ne nous étendons pas sur les mérites intellectuels comparés entre Ridley Scott et G. W. F. Hegel. Le troisième reproche – qu’on retrouve dans 100% des biopics – c’est que Joachim Phoenix, abonné aux biopics, on l’avait vu dans le rôle de Johnny Cash, n’est pas du tout compatible avec le physique de Napoléon. Non seulement il est trop grand, mais il est trop vieux pour jouer le rôle d’un fringuant militaire de 26 ans, alors qu’il en avait 48 au moment du tournage. Dans le Napoléon à la sauce Ridley Scott on trouve encore Tahar Rahim aux yeux noirs pour interpréter Joachim Murat, le maréchal d’Empire aux yeux clairs. Et on pourrait continuer comme ça longtemps en repassant toute la distribution.

A vrai dire ces problèmes qu’on retrouve dans le Napoléon de Ridley Scott sont toujours un peu les mêmes pour les autres biopics. Laurent Jaoui a essayé de faire revivre Albert Camus, dans un modeste téléfilm en 2010. Évidemment Stéphane Freiss jouant Albert Camus qui avait un physique très particulier, c’est un peu incongru. Mais là encore l’idée était de faire rentrer le spectateur dans l’intimité de l’écrivain pour le rendre plus humain, et là encore on abordera le sujet à partir de ses relations féminines, passant quasiment sous silence tout ce qu’il pouvait être en sus. Comme quoi quand Ridley Scott affabule sur le rôle de Joséphine dans la détermination de Napoléon, il n’innove en rien. Beaucoup de biopics servent de support à des téléfilms parce que cela donne une apparence de pédagogie culturelle. Faciles à financer avec les télévisions, ces téléfilms sont le plus souvent le résultat d’une paresse scénaristique. Le plus souvent les biopics souffrent d’un budget tout aussi paresseux que le scénario. Ce qui n’est pas le cas bien entendu du Napoléon. Or plus on recule dans le temps et plus la reconstitution d’une époque est difficile, que ce soit pour les vêtements, les coupes de cheveux ou même les traits d’un visage.

Albert Camus, téléfilm de Laurent Jaoui, 2010

Mais pourquoi faire des biopics qui ne peuvent même pas s’apparenter de loin à de la vulgarisation historique ? Quel est le but ? Le réalisateur vous dira que longtemps il a été fasciné par son sujet. Mais cela ne serait être une justification. Presque toujours c’est la pédagogie qui prime, même chez Ridley Scott qui veut apprendre au monde entier combien Napoléon était lâche, un peu idiot et malhabile. Comme on le sait le pédagogisme n’est jamais bien loin de la propagande et pour cela il amène des simplifications abusives qui vont soutenir sa thèse. Prenons le cas de Selma, un biopic de Martin Luther King. Le but est de montrer combien ce grand homme a dû lutter pour mobiliser les foules en faveur des droits civiques. Ce film qui a été produit pour 20 millions de dollars et qui en a rapporté près de 70, a eu un excellent accueil aux Etats-Unis, essentiellement parce que personne ne voulait contester le sujet. À l’étranger le film a été assez faiblement suivi, parce que Martin Luther King est un personnage qui, quoi qu’on en pense, n’a de sens qu’aux Etats-Unis, un pays nativement malade de son mélange extravagant de races, pays dans lequel toutes les communautés ethniques se haïssent les unes, les autres. Le film fait l’impasse sur les zones d’ombre de Martin Luther King, et donc vise à lui donner une valeur iconique renforcée. Spielberg qui est lui aussi amateur de biopics – on l’a vu avec Schindler’s List et il faillit réaliser American Sniper – va produire en 2024 un autre film sur Martin Luther King. À croire que le premier n’a pas assez convaincu le peuple des bienfaits du multiculturalisme. Universal a donc acheté les droits d’un livre qui fut un grand succès de librairie – c’est une assurance – King : A Life de Jonathan Eig. Là encore il s’agira de montrer uniquement le courage et la détermination de l’homme. La réalisation de ce film à forte valeur pédagogique sera confiée à Chris Rock, un acteur comique. Ce qu’on fera du livre de Jonathan Eig n’a pas d’importance, c’est juste la caution morale.

Selma, Ava DuVernay, 2014

Le biopic n’est pas seulement paresseux dans la recherche d’un sujet pour trouver de l’argent, il est aussi très racoleur. L’idée générale est de se hisser sur les épaules d’un grand homme afin de profiter de son aura et de se donner de la visibilité. Dans le temps les biopics étaient des films édifiants. Par exemple Paul Muni qui s’était fait une spécialité de la chose, incarnera Louis Pasteur et Émile Zola dans la foulée. Et puis encore pour faire le bon poids, le président mexicain Benito Juarez. C’était pourtant un excellent acteur, mais il se laissait lui aussi aller à la facilité d’un succès concocté dans les officines de la Warner. À travers ces figures qu’incarnât pourtant magistralement Paul Muni, le cinéma déversait une idéologie pernicieuse du grand homme, dévoué, droit, qui change l’histoire et nous mène vers le bien. On n’en était pas à la déconstruction à la Ridley Scott, mais au fond c’est le même principe. Vous remarquerez que le « dictateur » c’est un produit qui se vend très bien. Le grand homme, non ou mauvais possède la capacité de dédouaner le peuple de ses responsabilités, mais il est rare qu’au cinéma on se demande pourquoi les Allemands ont suivi Hitler et pourquoi les Russes ont pleuré à la mort de Staline. On ne compte plus les films sur Hitler ou sur Staline. Les rois et la cour c’est tout de même moins vendeur, voir l’insuccès relatif du film Jeanne du Barry qui ne rentrera pas dans ses fonds et les films destinés à nous faire pleurer sur le triste sort de Marie-Antoinette, n’ont rien de mémorables. Le pédagogisme au cinéma est le revers des biopics, et c’est une autre plaie béante pour cet art.

Les gens du spectacle sont aussi une réserve prodigieuse de sujets faciles qui assureront un public minimum à l’entreprise. Elvis Presley, Marilyn Monroe, Charles Chaplin, Buster Keaton, tous ont eu droit à plusieurs biopics. Le plus souvent ce sont des nullités infâmes, sans contenu. Là où on descend encore plus bas c’est quand des réputés « grands » réalisateurs se mêlent de faire de la propagande pour leur personnage. Ça vire à la vie des saints ! Ainsi voit-on Clint Eastwood réaliser une hagiographie de l’ignoble J. Edgard Hoover, chef inamovible du FBI pendant de longues années, en oubliant volontairement qu’il était à la fois homosexuel et totalement corrompu par la mafia qu’il évitait de traquer, mettant en avant la peur des communistes pour renforcer le pouvoir d’un capitalisme débridé. Le pire est sans doute que Leonardo Di Caprio se soit prêté à cette fantaisie proprement réactionnaire en incarnant un petit homme bedonnant d’un mètre soixante à la figure de bouledogue, lui qui fait un mètre quatre-vingt-trois et qui possède un physique de jeune premier ! Le film n’évoque même pas ce qui est pourtant connu de tous : il possédait des dossiers sur tous les politiciens qu’ils soient démocrates ou républicains d’ailleurs, ce qui lui permettait de les faire chanter et de garder le contrôle du FBI. Le film eut bien du mal à couvrir ses frais.

J. Edgar, Clint Eastwood, 2011

Martin Scorsese qui tourna, sans grand succès une vie de Jésus sous le titre de The Last Temptation of Christ en 1988, se livra à une autre vie des Saints en mettant en scène toujours avec Léonardo Di Caprio, The Aviator en 2004. Il s’agissait de la vie d’Howard Hugues qui n’était pas seulement fou, mais qui était également un comploteur de première, se débrouillant pour piller les fonds de l’État fédéral pour produire un avion qui ne marcherait jamais ! Des biographes très sérieux d’Howard Hugues considèrent d’ailleurs qu’il prit une part active dans le complot menant à l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Ne comptez pas sur cette bluette pour que Martin Scorsese qui ne pouvait pas ignorer ces faits, vous apprenne quelque chose, il ne sait rien, il ne dit rien. Là encore Leonardo Di Caprio prêta sa haute taille et son physique de jeune premier pour incarner le gringalet Howard Hugues qui se lavait une fois tous les quinze jours. L’intention était de construire la légende, de s’y tenir et de l’amplifier, bref de tromper le client. Martin Scorsese a toujours eu un rapport à la vérité historique des plus aléatoire. Dans le médiocre The Irishman, il prenait pour argent comptant les fables de Frank Sheeran qui prétendait avoir assassiné Jimmy Hoffa. Tout le monde sait que c’est faux, mais encore une fois Martin Scorsese veut ignorer ce que tout le monde sait. Mais alors pourquoi prétendre filmer une histoire vraie, alors que le scénario relève de l’imagination ? Là encore le choix de Robert De Niro, relativement petit de taille, pour incarner le grand et massif Frank Sheeran peut étonner. Mais pourquoi diable les grands acteurs s’obstinent-ils à incarner de tels fantômes ? Probablement, au-delà du cachet important qu’ils touchent, ils pensent qu’ils auront beaucoup de succès, mais également ils veulent démontrer leur capacité à se transformer. Soyons juste avec De Niro et Scorsese, Raging Bull qui narrait la vie de bâton de chaise de Jack LaMotta est une vraie réussite. L’Amérique aime les légendes fondées sur des mensonges, je ne vous parle même pas du général Custer qui longtemps apparut d’abord aux yeux du public américain comme un homme de bien, un patriote amoureux de son pays et en défendant la sécurité contre les sauvages, puis au fil du temps comme ce que l’Amérique avait produit de plus détestable et de plus fou.

Frank Sheeran et son interprète

Le biopic c’est d’abord une manière de produire du mensonge : le premier mensonge est d’annoncer qu’il s’agit là d’une histoire vraie, le second est dans le traficotage de la réalité factuelle pour faire passer un message. Clint Eastwood, encore lui, est un spécialiste du message politique rampant. Son plus grand succès est American Sniper, il s’agit de la vie de Chris Kyle, un ancien des SEAL, champion de tir qui va s’engager dans l’armée pour aller combattre en Irak[2]. Il a bien existé. Croisé de Dieu, bagarreur et buveur, il sera assassiné dans des circonstances assez troubles à cause des relations qu’il entretenait avec des furieux d’extrême-droite et il se flattait d’avoir tué beaucoup d’Irakiens, il disait qu’il aurait aimé en tuer encore un peu plus. Mais tout cela Clint Eastwood s’en fout. Non seulement il en fera un homme de conviction qui se bat pour la patrie, mais il introduira une idée saugrenue, Kyle qui engage une lutte entre un Irakien lui aussi champion de tir. Bien entendu le prétexte foireux de rendre hommage à Chris Kyle lui permet de dire qu’il y a de bons tueurs – Chris Kyle – et des mauvais tueurs – Mustafa, un Syrien, un étranger qui n’a pas à se trouver là pour gêner les bons Américains qui tentent gentiment de mettre fin à la guerre civile entre les chiites et les sunnites et de rétablir l’ordre. Chris Kyle était également connu pour être un raciste, un vrai, un suprémaciste. Ce niveau de connerie est impardonnable, c’est bien plus que de l’affabulation, c’est de la grossière propagande américaine. Je veux bien que Clint Eastwood ne soit pas très instruit de la chose politique, mais il ne pouvait pas ignorer tous ces éléments qu’il range soigneusement sous le tapis. C’est un des films les plus honteux qui m’ait été donné de voir et classe Clint Eastwood parmi les vrais médiocres et les fausses gloires. Mais sans doute que ce film de propagande a connu un grand succès parce qu’au fond il représente une sorte de jeu vidéo assez peu sérieux. Curieusement alors que ce film a déclenché une polémique violente sur les intentions et les mensonges du réactionnaire Clint Eastwood aux Etats-Unis, en France la critique cinématographique, globalement bienpensante et progressiste, n’a pas relevé la tête, avalant les écœurantes couleuvres sans broncher !

American Sniper, Clint Eastwood, 2014

En France on est aussi plus modeste, depuis le flamboyant Napoléon d’Abel Gance en 1927 du temps du mue, et celui de Sacha Guitry en 1955 on évite d’investir trop d’argent dans le biopic historique, le Vercingétorix de Jacques Dorffman en 2001 a beaucoup fait rire, mais au fond il n’était pas plus ridicule que le film de Ridley Scott. Chez nous on se contente de biopics foireux sur des artistes parfumés, Cloclo de Florent Siri, ou encore Coco Chanel & Igor Stravinsky, réalisé en 2009 par Jan Kounen, voire pour les plus audacieux un Gainsbourg, vie héroïque de Johan Sfar en 2010. Coco Chanel a suscité cinq films, dont quatre américains, tous sont inutiles. Et encore je ne dis rien sur les films qui ont été inspirés par la vie chaotique d’Edith Piaf. Je ne sais pas lequel est le plus ridicule, Edith et Marcel tourné par Claude Lelouch en 1983, centré sur la relation entre la chanteuse et le boxeur Marcel Cerdan, ou La Môme d’Olivier Dahan qui ajoute au ridicule du scénario celui d’avoir donné le rôle de la célèbre chanteuse à Marion Cotillard. Dans cette daube apparaissait aussi le transformiste Gérard Depardieu, ce même Depardieu qui n’aura pas peur de se ridiculiser dans une énième version de Raspoutine, le moine fou, mais là il avait l’excuse d’être dans un téléfilm sans importance de Josée Dayan !

La Môme, Olivier Dahan, 2007

[1] Correspondance, Gallimard, 1962 T. l, p. 114

[2] http://alexandreclement.eklablog.com/american-sniper-clint-eastwood-2015-a114844494

votre commentaire

votre commentaire

-

Dans la filmographie de Losey, Les routes du Sud est rarement commenté. C’est un film compliqué, non pas dans son principe mais dans son montage. Le scénario est de Jaime Semprun, un habitué des scénarios pour Costa-Gavras. Auteur à succès, authentique résistant, il est passé en quelques années du parti communiste espagnol à la social-démocratie et à la bourgeoisie germanopratine qui se regarde penser dans ses engagements politiques. Il était très lié avec Yves Montand avec qui il avait fait, avec un certain succès un bon film, La guerre est finie, réaliser par Alain Resnais. C’est lui qui fera encore le scénario de Netchaïev est de retour, signé Jacques Deray, sur un thème encore assez proche, celui de la réflexion sur les échecs répétés des mouvements révolutionnaires. Le tournage s’est très mal passé, notamment à cause de l’animosité entre Losey et Semprun. « Je pense à Joseph Losey, écrit Semprun d’une plume acrimonieuse, dans Montand, la vie continue[1], pour qui j'ai écrit en 1977 Les routes du sud, où il était question de l'Espagne, des passages de frontière. Où Montand avait encore joué le rôle principal. ». Avant de s'envoler pour Rio de Janeiro, en août 1982, il croise par hasard Joseph Losey à Paris, boulevard Saint-Germain : « Il portait son habituel regard bleu, un foulard de vive couleur négligemment noué autour du cou, sur son habituelle vareuse de toile de pêcheur anglais. Mais il était pathétiquement accablé par la vieillesse, la fatigue de vivre, malgré tous ces efforts pour les conjurer. ». En vérité avant de parler de l’échec de Losey il faut dire que le scénario était médiocre, non seulement on avait déjà vu cet affrontement entre générations sur la Guerre d’Espagne dans La guerre est finie. Mais les mauvais rapports entre un père et son fils semblent être inspirés par Semprun lui-même qui ne s’entendait pas avec son fils Jaime Semprun qui avait pris d’autres voix pour la critique sociale que celle du renoncement social-démocrate choisi par son père. Le fait que l’on mette en scène d’une manière indécente ce genre de rapports intimes ne pouvait que plomber le film qui plonge dans la caricature. A cette époque Montand était une grosse vedette et les films qu’il tournait avec Alain Corneau ou Claude Berri par exemple étaient de bons succès commerciaux. C’est ce qui explique qu’il lui fut assez facile de trouver de l’argent pour produire cette histoire bancale.

Jean imagine le scénario du soldat Korpik

Jean Larréa est un écrivain qui produit aussi des scénarios qui lui rapportent pas mal d’argent. Alors qu’il est dans sa villégiature avec sa femme sur la côte normande où il compte aussi travailler, son fils Laurent vient passer une sorte de week-end de réconciliation. S’ils essaient de se rapprocher, notamment en allant faire du tir, leurs rapports restent assez froids. La femme de Jean, la mère de Laurent donc, doit partir en voyage pour remplacer Jean. Le père et le fils l’accompagne à la gare. Jean et Laurent se disputent sans trop de raison, sur le mode, « je n,’ai rien à te dire ». Puis Jean revoit son producteur et le remet le scénario du soldat Korpik, une histoire d’un soldat allemand communiste qui se rend aux Russes, mais qui sera tout de même fusillé, les Russes pensant qu’il est peut-être un agent provocateur. a Paris Jean est abordé par une très jeune fille, Julia, qui semble le connaitre. Elle le suit jusque chez lui. S’immisçant dans sa vie, elle tente de lui faire la morale dans ses rapports avec son fils. Jean la fait finalement partir de chez lui. Quelques temps après, à Paris, il reçoit un coup de fil lui faisant par d’un accident de voiture de sa femme du côté de Gérone. Elle est morte. Avec Laurent ils font le voyage en Espagne. Là ils récupèrent les objets personnels d’Eve, puis rencontre le médecin qui explique l’accident par la fatigue, ou une faute d’attention. Puis il rencontre Miguel, un ancien compagnon de lutte qui lui donne à comprendre qu’Eve avait une relation avec le chef de leur petit groupe de militants.

Jean et Laurent s’exercent au tir.

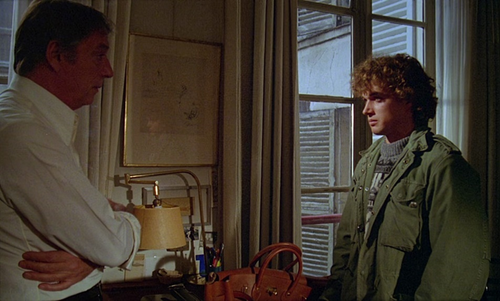

De retour en France, Jean va retrouver Laurent et Julia dans sa maison de campagne. Puis comme son fils s’en va et que Julia reste, il a une relation avec la jeune femme. Mais Julia ramène deux jeunes marginales dans sa maison, cela mène à une dispute et les deux jeunes femmes sont virées. Quand Jean revient dans sa maison, il constate que Julia a disparu en lui piquant du pognon, et en lui laissant un petit mot assez injurieux, ratiocinant sur la liberté et l’argent. A Paris, Jean a une nouvelle altercation avec son fils à la fois à cause de Julia, mais aussi du carnet rouge que Julia avait trouvé dans le sac d’Eve et qu’elle lui avait remis. La rupture semble assez définitive. Le soir dans le parking où il gare sa Land Rover, il retrouve Julia, il l’envoie promener, mais celle-ci insiste pour qu’il l’amène à Barcelone. Lorsqu’ils arrivent enfin, le peuple espagnol apprend le décès de Franco. Ils vont retrouver Miguel et sa femme. Mais le repas se passe assez mal parce que Julia fait encore des siennes et commence à dire qu’elle en a marre de les voir ressasser des souvenirs. Elle s’en va à nouveau. A Paris son fils revient le voir pour lui rendre la clé de l’appartement, mais il ne semble manifester aucune intention de se réconcilier avec son père, et Jean ne semble plus capable de faire quelque effort en ce sens.

Laurent vient voir son père travailler

C’est sans doute le scénario le plus médiocre que Losey ait tourné. C’est bien sûr la faute de Losey en ce sens qu’il a accepté de le faire. Mais la responsabilité de l’écriture de ce tissu de lieux communs en incombe à Jorge Semprun. Il semble s’y être attelé pour justifier ce qu’il était devenu, tout en donnant la leçon à tout le monde sur le plan politique. Ça convenait à Yves Montand qui du même coup tournait le dos à son compagnonnage avec les communistes et pouvait se sentir plus libre de se tourner vers une social-démocratie tournée vers le marché sur le plan économique et portée par l’atlantisme sur le plan extérieur. En ce sens le film reflète bien ce qui s’est passé dans la gauche à cette époque. Revenue de ses illusions plus ou moins révolutionnaires, la gauche allait prendre bientôt le pouvoir et faire les réformes qui allaient transformer la France en un pays vassal des Etats-Unis, notamment par le biais de son adhésion à l’Europe. Semprun se moque du monde quand il dit que Losey n’a pas compris l’importance de la critique du stalinisme et qu’au fond il est resté avec ses illusions ! C’est bouffon, Semprun cachant ses propres reniements derrière ce genre de diatribe. En vérité le temps a peut-être bien passé, mais l’analyse qu’on peut faire de la Guerre d’Espagne reste la même. Du coup la question plus importante n’est pas abordée : qu’était devenue l’Espagne juste avant la mort de Franco ? Certes c’était encore une dictature, mais les mœurs avaient déjà évolué et l’Église cédé le pas face à la modernisation accélérée des structures économiques.

Le producteur refuse de prendre le scénario de Jean

Franco mort, les révolutionnaires espagnols sont privés de combat. C’est un sujet intéressant, en effet parce que comme le soutenait le fils de Jorge Semprun la critique de la marchandise et de l’aliénation ne peut pas s’arrêter après la mort d’un dictateur. Le principal défaut du film ne réside pourtant pas là, mais plutôt dans le fait qu’il est atrocement bavard. Ça parle comme dans les livres, les mauvais livres bien entendu. Sur la table basse du bureau de Jean on verra d’ailleurs des exemplaires d’un journal gauchiste, trotskiste pour tout dire, Rouge. Si Jean apparaît en effet comme un retraité de la révolution, rongé par ses propres échecs, Julia apparait comme une insupportable bavarde qui ne sait rien, mais qui fait la leçon à tout le monde. Laurent est tout aussi simplet dans son approche de la vie. Ces bavardages insipides font de ces deux jeunes gens des têtes à claques prétentieuses. Ce sont des caricatures qui servent Semprun à vendre sa soupe, pour lui la démocratie bourgeoise est préférable à la dictature, ce qui est une philosophie franchement petit bras quand on voit dans quel état son aujourd’hui les « démocraties » dites avancées. Au fond Losey était bien plus fin politiquement que Semprun ou Montand.

A Paris Jean est abordé par Julia

L’autre sujet est celui de l’affrontement entre un père et un fils. C’est un sujet qui intéressait Losey, au moins depuis The big Night en 1951 et il en avait tiré un excellent film noir[2]. Mais ici la lourdeur du traitement scénaristique rend l’entreprise dérisoire, parce que les dialogues sont très mauvais et répétitifs, sur le mode chicaneur. Semprun en a oublié la grandeur ou la dramaturgie, comme on veut, et tombe avec facilité dans l’aigreur mesquine d’une génération frustrée. Semprun lui-même avait viré social-démocrate, tandis que son fils s’était rapproché de l’ultra-gauche et de Guy Debord notamment. C’est cela qui l’inspire pour l’opposition non seulement entre Larréa et son fils, mais plus encore avec Julia. Or il fait passer l’ultra-gauche qui a été active en Espagne justement vers la fin du règne de Franco, comme un ramassis de gens incultes. Ce n’était pas le cas de son fils qui a écrit quelques livres très intéressants, notamment sur la question de la technique et de ses limites dans le processus de colonisation de la marchandise. Mais Jorge Semprun était devenu très mondain, honoré par la gauche européenne et en France par la gauche mitterrandienne, il vivait dans un cercle étroit, il deviendra aussi ministre de la culture du gouvernement espagnol. Est-ce là le sens de la visite de Larréa au musée Miro de Barcelone ? Comme on le comprend si un créateur de formes et d’histoires s’inspire plus ou moins de son vécu, il n’est jamais très bon que cela le conduise à un règlement de compte avec sa famille, d’autant qu’on sait que Semprun n’a pratiquement pas élevé son fils.

Julia fait la morale à Jean

Ces problèmes de construction et de mélange des genres stérilisent le propos. Que veut démontrer Semprun ? Que la guerre est finie ? On le savait depuis 1966 et le film de Resnais. Reste le débat sur la création littéraire. Le refus du scénario de Larréa par son producteur montre qu’il est dépassé et qu’il n’a d’avenir qu’à condition de se livrer à des besognes plus commerciales ou plus en phase avec les goûts du public. La question du stalinisme – obsession de Semprun – vue à travers le soldat Korpik, n’apparait plus comme un sujet vendeur. Et il est vrai que déjà en 1978 la Russie n’était déjà plus vraiment ni soviétique, ni stalinienne. Ce refus sonne comme la fin d’une illusion : celle qui consistait à croire que la culture pouvait avoir un impact politique positif. Mais alors quel est le rôle de la culture ? Cette question aurait pu être posée lors de la rencontre entre Jean et Miguel au musée Miro, mais Semprun qui a manifestement bâclé son sujet ne s’y est pas risqué et Losey à laisser couler le navire.

Jean est effondré d’apprendre l’accident de sa femme

Les défauts nombreux et divers de ce scénario font qu’il ne peut guère être inspirant pour la mise en scène de Losey. D’ailleurs dans ses entretiens avec Michel Ciment, même s’il fait semblant de s’y être un peu intéressé[3], il ne s’attarde pas trop, contrairement par exemple à Mr Klein. Il n’a presque rien à en dire. Le sujet même l’embarrasse. La réalisation est globalement médiocre. Certes on va y trouver le thème de l’eau qui emporte et purifie tout, mais ce n’est guère suffisant. Les plans destinés à nous montrer l’imagination de Jean Larréa à propos du scénario qu’il écrit sont plutôt bien filmés, mais s’ils tendent à prouver comment un scénariste imagine la mise en image de son œuvre, ça ne dépasse pas le stade des belles images. La photo de Gerry Fisher est bonne, mais sans plus, bien léchée, elle ne présente guère d’originalité. La visite du musée Miro est pratiquement la seule partie intéressante du film en ce sens que le modernisme des lieux s’oppose à l’Espagne conservatrice de Franco et en signale son agonie.

Jean et Laurent récupèrent les objets personnels d’Eve

Bien entendu Losey avait encore du métier. Il a parfois de belles inspirations dans le mouvement de la caméra, je pense à cette scène où le père et le fils joue plus ou moins au football avec une orange sur une place de marché ensommeillée, là on retrouve le sens de l’espace propre à Losey. Mais le reste est assez statique, filmé de façon très académique. Les dialogues abondants sont filmés d’une manière assez figée, passant de l’un à l’autre, sans grâce particulière.

Jean retrouve Miguel au musée de Miró

L’interprétation c’est d’abord Yves Montand autour de qui le film a pu se monter. Dans le rôle de Larréa, il n’est pas très bon, mais c’est tout de même le seul qui, dans ce film, semble croire aux bêtises qu’il débite. Les deux jeunes gens qu’il affronte, Laurent Malet qui incarne son fils et Miou-Miou dans le rôle de Julia sont atrocement mauvais. Le pire est sans doute Miou-Miou, non seulement elle ne maitrise pas très bien sa voix qui est mal posée et devient agaçante, mais elle, manifestement d’une grande raideur, sourit à contretemps et n’a que le temps de se faire haïr par le spectateur. il faut la voir débiter niaisement : "Je m'appelle Julia, j'aime qu'on dise mon nom quand on me baise" ! Ils sont tous les deux très vides, sans consistance. France Lambiotte est mollement Eve la femme de Larréa. Elle aussi ne sait pas trop quoi faire dans ce rôle et ne manifeste rien, alors qu’avant de disparaitre assez rapidement elle est normalement plongée dans une situation dramatique puisqu’elle trompe son mari avec un de ses compagnons de lutte.

Jean et Laurent jouent au foot dans les rues de Barcelone

On retrouve également un autre acteur, José-Luis Gomez dans le rôle de Miguel. Il est un petit peu meilleur, il faut se souvenir que c’est cet acteur qui avait eu le prix d’interprétation à Cannes en 1976 pour l’obscur Pascual Duarte, lorsqu’on y avait présenté Mr Klein. Il a un petit rôle, et son prix ne lui permettra pas de faire une grande carrière. Et puis Jean Bouise fait une apparition un peu saugrenue, complètement décalée par rapport au film. Maurice Bénichou est Garcia, compagnon de lutte, il est bon, mais son rôle est assez maigre et il disparait rapidement du devant de la scène.

A Paris Laurent fait des reproches à son père pour son attitude avec Julia

Le film fut un fiasco critique et commercial, sans doute le pire de la carrière de Losey qui pourtant en avait vu quelques-uns d’assez mémorables. Personne ne s’y est intéressé, et on comprend assez bien pourquoi. Non seulement le sujet n’intéressait personne, mais la réalisation était terne et sans grâce. C’est clairement un des plus mauvais Losey et aussi un des plus mauvais Montand ! Pour ne rien arranger, la musique de Michel Legrand, pourtant un bon compositeur de musique de films, ne vaut pas un clou. Non seulement elle manque d’unité, passant de formes jazzy à l’introduction de l’électronique, mais en outre, elle sature l’image. Losey avait pourtant la réputation d’un réalisateur très attentif à l’ambiance sonore. Il est rai que le reste de la carrière de Losey après Mr Klein ne présente guère d’intérêt. Est-ce la conséquence de ses échecs répétés au box-office ? Est-ce au contraire une stérilisation de ses capacités créatrices à cause de son entrée dans le grand âge ?

Julia veut que Jean l’amène à Barcelone

Longtemps on a vu Losey comme un réalisateur de premier plan. Cependant il faut bien reconnaitre que tout n’est pas sauvable dans sa filmographie. Parmi ses grands films je noterais, sans mettre un ordre particulier, M, Mr Klein, The Criminal, The Prowler, ensuite un peu en retrait, je mettrais Eva, Blind Date, Secret Ceremony et The assassination of Trotsky. Ce qui est déjà pas mal !

Ils apprennent la mort de Franco

[1] Denoël, 1983.

[2] http://alexandreclement.eklablog.com/the-big-night-joseph-losey-la-grande-nuit-1951-a114844882

[3] Michel Ciment, Elia Kazan, Joseph Losey, edition definitive,

votre commentaire

votre commentaire